禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

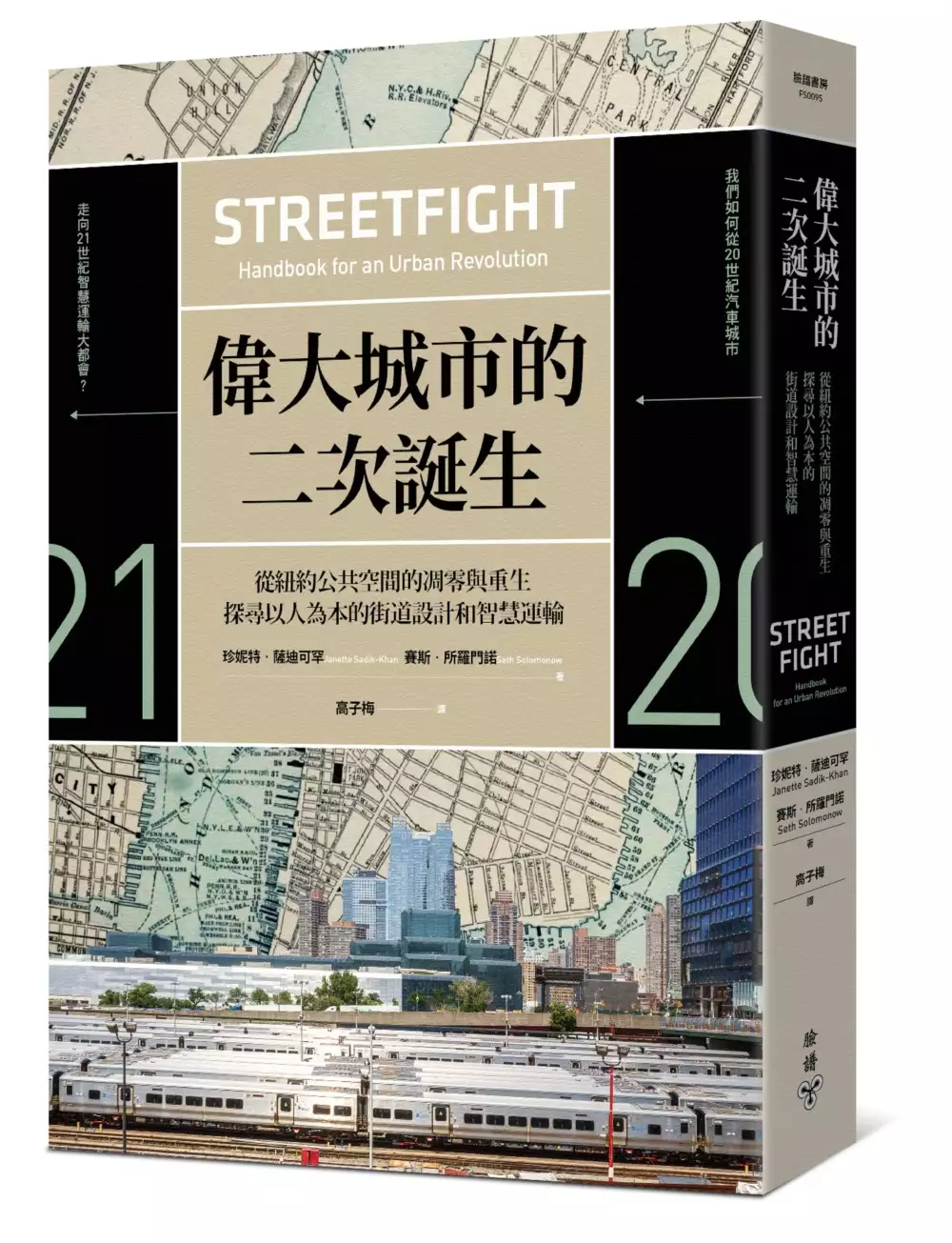

禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JanetteSadik-Khan寫的 偉大城市的二次誕生:從紐約公共空間的凋零與重生,探尋以人為本的街道設計和智慧運輸 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停關鍵因素是什麼,來自於移動性、橋下市場、攤販治理。

而第二篇論文國立中央大學 歷史研究所在職專班 李力庸所指導 吳宗憲的 戰後臺灣公路運輸政策與公營客運之變遷 (2016),提出因為有 公路局、臺汽公司、國光號、金馬號、中興號、公路客運、交通運輸的重點而找出了 禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停的解答。

偉大城市的二次誕生:從紐約公共空間的凋零與重生,探尋以人為本的街道設計和智慧運輸

為了解決禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停 的問題,作者JanetteSadik-Khan 這樣論述:

▎一座進步的城市不是讓窮人也能開車,而是讓有錢人也在搭乘大眾運輸 黃偉茹(國立成功大學都市計劃學系助理教授) ──專文導讀 王啟川(高雄市政府都市發展局局長) 吳鄭重(國立臺灣師範大學地理系教授) 林靜娟(國立臺北科技大學建築系專任副教授、中華民國都市設計學會理事長) 邱秉瑜(專欄作家、《我們值得更好的城市》作者) 邱翊(臺北城市散步執行長) 張秀慈(國立成功大學都市計劃學系助理教授) 眼底城事(「眼底城事」網站平臺編輯室) 康旻杰(都市改革組織[OURs]理事長、國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 劉維公(東吳大學社會學系副教授、前臺北市政府文化局局長) ──各界

好評推薦 是否想過下列可能...... 用行人廣場取代行車道,並不單純為了生活小確幸或美觀,也許可替商家帶來生意? 市區交通壅塞,先別急著認定是馬路數量不夠。 對交通安全來說,說不定汽車車道窄一點,其實比寬一點還要理想。 行人安全島既阻礙車流,還很浪費道路空間?真的百害而無一利? 自行車只會妨礙行人走路,又令駕駛閃避不及──但若路上有「夠多」自行車道與自行車呢? 封路禁止汽車通行會扼殺地方活力、使經濟蕭條?到底是開車族,還是行人與自行車騎士能帶來商機? 臺灣歷經從農業轉型成工商社會、都市化現象發展為都會化,更從原有北、高二直轄市,增加至今天的一共六都,都市發展的進程看似一路向前。然而,都會

區塞車問題、車禍事故頻仍、人車爭道,以及市區停車一位難求等萬年沉痾,從未被真正解決。有沒有可能,癥結其實並非車道過窄或馬路過少,而是上世紀以汽車為主的都市規劃,並未跟上新時代的交通運輸模式,以及當代市民的街道使用習慣? 半世紀前《偉大城市的誕生與衰亡》作者珍‧雅各眼見汽車都市破壞了街道空間的生機,她曾寫道:「人行道上的各種人際接觸看似無足輕重、漫無目的、隨性自在,卻是一種從小處改變,促使城市裡的公共生活開始豐富的可能起點。」本書的真實事例發生在紐約,作者之一是紐約前市長彭博轄下的交通運輸局長珍妮特.薩迪可罕,她受到珍.雅各啟發,將過時的街道空間重新設計並校準,搭配新一代多元大眾運輸選項及新的

交通政策,成功解開多年死結──令「大蘋果」成為更宜居、有活力且跟上時代潮流的一級都市。 二〇〇七至二〇一三年,薩迪可罕推動紐約街道重新設計與交通革新,不畏複雜城市路網與老城的百年包袱,致力於堪稱全球最具挑戰的改造計畫。由作者領軍,紐約交通運輸局的新政策包括: ★設置數十座行人廣場供駐足或小坐;行人能為街邊商家帶來生意,還路於行人可為城市注入生氣,讓道路不再只為呼嘯而過的機動車服務。 ★將百年壅塞的百老匯時代廣場周邊封路,改作徒步區;結果未發生媒體預言的「塞車末日」,交通運輸局首創以萬輛計程車GPS數據評測該區平均車速,結果比封路前提高7%。 ★推動公共自行車系統;大量自行車騎士成為街道的新

視覺焦點,汽車駕駛自動減速,易肇事路段因自行車道事故不增反減。 ★將路邊停車格朝行車道方向外推,在人行道與停車格間設置自行車道;使用最低施工成本與現有道路元素,讓路邊停放車輛作為自行車與汽車車流間的屏障。 ★利用含一半舊瀝青的環保瀝青鋪設馬路,降低運送廢瀝青至掩埋場的碳足跡,也避免負載過重而輾壞路面,更經濟地翻新與養護基礎設施。 改造後的紐約不但交通事故減少、自行車騎乘量倍數成長,塞車也得以改善。更重要的是,以人為本的新一代街道,讓城市更環保、移動更便利,人與街道的關係也更緊密,男女老幼、攜家帶眷的紐約客現在更樂意漫步街頭、擁抱城市。人潮活絡商機,多處房地產在街道改造後旋即增值。六年建設成效

之佳,甚至令彭博繼任者一旦提出再將馬路還給機動車,立刻遭大力反彈。紐約用史上最經濟有效的手段擺脫交通惡夢,創造出環境與機能倶佳的都會,及對行人更友善的交通模式,值得世界各地借鏡。 |專業人士推薦 這本書讓我重新燃起了一些希望——透過薩迪可罕鉅細靡遺的精彩描述,讓我體認到,或許(臺南)這座古老、卻充滿生命力的城市,也有可能和它曾經的姐妹,新阿姆斯特丹(即紐約市曼哈頓)一樣脫胎換骨,成為深受行人與自行車騎士喜愛的美好城市。 ──黃偉茹,國立成功大學都市計劃學系助理教授 臺灣城市的道路設計思維,以「車」優先而忽略了「人」。其實道路是由政府掌控的公有空間,當然可以改造,只是該如何做才能不惹民怨?本

書中的紐約時代廣場改造是個經典案例,先試行六個月,一開始的宣傳就定調為拓展行人活動空間與增加汽車綠燈時間的雙贏政策,事後數據也證明的確如此,最終市府宣布改造永久生效。臺灣的公部門,真應採納本書作者所言:與其等社會達成共識才改造街道,不如先以小型、臨時的實驗計畫取得民眾認同。 ──邱秉瑜,專欄作家、《我們值得更好的城市》作者 如果以「街道」或「道路」概括慢或快、生活或運輸、文化的或工程的兩組相對概念,《偉大城市的二次誕生》這本書的核心便是關於紐約城市改造中如何將道路(Road)變身為街道(Street)的城市革命。 珍妮特.薩迪可罕避開先破壞再建設的傳統規劃思維,採取類藝術策展精神的城市街道

改造,以創意行動、理性辯證、和科學分析進行全美人口密度最高城市的柔性革命,一個重返以人為本的城市新精神。 珍妮特.薩迪可罕在一個傳奇的城市中,創造了一個當代神話,無疑地這也將是二十一世紀城市設計史的新典範 ! ──林靜娟,國立臺北科技大學建築系專任副教授、中華民國都市設計學會理事長 「城市街道究竟應該屬於車子與駕駛車子的人,還是不同種族、年齡、使用不同交通載具的市民?如果你也關心公共空間、關心誰擁有改變公共空間權利,絕對不能錯過這本書。本書走出紀錄片「紐約大國民」裡地表最強歐巴桑珍.雅各與摩西斯在城市街道的對決,揭示偉大城市無可取代的價值,是每個市民都能享有友善的公共空間以及改變自己城市的

機會。 ──「眼底城事」網站平臺編輯室 本書企圖繼承這段半世紀以前為紐約街道空間與都市生活奠定思想傳統的辯論,將當代以自行車與行人的交通空間為設計核心的實質空間規劃,進一步定義為21世紀新的街道空間戰爭。因此,在書中我們會讀到的不只是交通規劃設計的技術細節(比方說汽車道寬度與行車安全的理論值爭議,或者公車道、自行車道與停車空間的佈局變化),還有更多在探討當代城市街道空間的設計範型,追問其目標應該要促成市民什麼樣的「移動」、「停佇」乃至於「互動」經驗。由此,本書延伸出了更多元的討論面向,在自行車道的案例之外,也將許多具有藝術介入精神的暫時性/實驗性街景(streetscape)再造行動納入了討

論,例如2010年在時代廣場(Times Square)的Cool Water, Hot Island設計。做為一本帶著倡議性質的書,本書為行人、自行車騎士、路面公共運輸(a.k.a.公車)使用者乃至於街道商販搭起了一個結盟的舞臺,提倡一種複合性思考街道空間的可能性。 ──林佳禾,國立臺灣大學城鄉所碩士 |海外推薦 「珍妮特.薩迪可罕就像是羅伯特.摩希斯和珍.雅各這兩人不可能會有的結晶:她是一位矢志改造紐約街道的都市願景家,始終將鄰里社區的健全性與居民安全掛在心上。如果你在乎城市的未來,就來讀《偉大城市的二次誕生》吧。」 ──前紐約市長/麥可.彭博(Michael Bloomberg) 「

這本書是一篇都市史詩,就跟珍妮特.薩迪可罕在紐約市的版圖上所進行的各種改革一樣膽識十足。對城市來說,她是一位超級英雄,她啟發了我們,讓我們知道以人為本的街道建設並非不可能,它只是在等待有膽識的人起而行。」 ──都市規畫師、建築師、作家/珍.蓋爾(Jan Gehl) 「城市是創新、創意、與意外驚豔的薈萃之地,在珍妮特的幫忙下,我們的城市──紐約市突然之間被打造得更安全、更宜居、更能獲利,但真正有趣的地方在於,她是如何以快速又省錢的方式辦到的。這是其它城市可以學習的地方,再把它運用在醫療、教育、和藝術等問題的改革上。這樣一來,這就不只是一本關於交通運輸的書了。」 ──音樂人、藝術家/大衛.拜恩(

David Byrne) 「要創造出安全又具有包容性的城市,光有願景還不夠。你也必須是個鼓吹者、溝通者、行動家,最重要的是,一位街頭戰的鬥士。珍妮特就是這樣的人。對各地的市民和他們的民選領袖來說,這本書證明了什麼叫作可能。」 ──前哥倫比亞波哥大市長/恩里克.佩納羅薩(Enrique Peñalosa) 「(一位)自行車願景家。」 ──《紐約時報》(The New York Times)專欄作家法蘭克.布魯尼(Frank Bruni) 「薩迪可罕的成就也算是與珍.雅各和羅伯特.摩希斯並駕齊驅了。」 ──《紐約》雜誌(New York) 「如果(羅伯特)摩希斯能有(薩迪可罕的)柔軟身段,

或許就能建造一座橫跨大西洋的橋了。」 ——《君子》雜誌(Esquire) 「(薩迪可罕是)一位解決得了大塞車的願景家。」 ──《Slate》雜誌(Slate)

禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停進入發燒排行的影片

高雄市議員陳麗娜新聞稿 5.14(二)

金福路禁止大型車標誌變裝置藝術?

翠亨南路是前鎮連接小港的重要道路,市府在金福路到小港路沿線設置禁止通行大型車標誌,卻又廣發臨時通行証,極為矛盾。陳麗娜要求工務局馬上辦理公設保留地徵收、開闢為公園,這樣才能將沿線大型車停車場取消,終結這種「表面禁止,實際開放」亂象。

翠亨南路因鄰近高雄港以及附近工業區、國道等,大貨車、聯結車等大型車輛每天在附近魚貫出入,成為居民心中的大石頭。經查詢高雄交通事故斑點圖網站,翠亨南路金福路到小港路沿線,去年一整年就發生了A1=1件、A2=39件、A3=30件共計70件車禍,平均5.2天發生一件車禍,平均九天就有1人在此車禍身亡。

翠亨南路連結金福路至小港路這一段,因緊鄰住宅區,早已設立「禁止聯結車進入」的禁止標誌,但每天卻都有聯結車穿梭其中,有法等於無法、標誌形同虛設,如同把市民安全當兒戲。

據了解,該路段是公園預定地,現在還未徵收,土地所有權除市有地及國有地外,多數是私有地。在未徵收前,民眾依法可以申請設立停車場及交通服務設施。其中,台糖是交通局核可合法停車場,其他6間私人停車場歸公路總局管,若有申請,也是合法的。既是合法停車場,聯結車就有合法進出的權力,於是只好發一年為限的臨時通行證給他們,就形成「聯結車在禁行聯結車路段暢通無阻」的怪象。

陳麗娜指出,要徹底終結亂象,號誌改善、交警指揮只能治標,她要求工務局應直接徵收,把公園建起來,可解決交通亂象、又能提高生活品質。在徵收以前,市府局處應整合不出有效改善方案、全面禁止聯結車通行。

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。

戰後臺灣公路運輸政策與公營客運之變遷

為了解決禁止臨時停車路段可以停車但全天禁止臨時停 的問題,作者吳宗憲 這樣論述:

臺灣公營公路客運自日治時期的交通局營巴士營運(1933年)算起,至臺灣汽車客運股份有限公司結束客運業務(2001年)為止,一共歷經了69年,為臺灣公路運輸立下汗馬功勞。日治時期的局營巴士是為了配合鐵路營運之下的產物,在彌補鐵路運輸及收入方面貢獻非常大。戰後局營巴士被接收成為臺灣的省營公路客運,公路局成立後很明顯地將公路運輸與鐵路運輸完全分開,由本文探討可知局營巴士與公路局客運,兩者之間營運目的與方式的差異。公路局設立的目的本為扶持民營客運事業,以及規劃臺灣全島公路運輸政策為「幹線公營、支線民營」的方式達到偏鄉通市鎮、市鎮通都市的全島運輸網絡。公路局班車不僅在縱貫南北的主要幹道上馳騁,也在民營

客運運量不足時,肩負起地方支線運輸的使命,幾乎全臺每個角落都可以看到公路局班車的身影。對於戰後臺灣的建設與復原扮演重要的角色,雖然無可避免地與鐵路產生競爭的現象,但公路客運的機動性與橫向連結性卻是彌補了鐵路功能的不足,臺灣南北交通依賴公路客運比鐵路更深。隨著臺灣經濟愈加發達,民眾對交通的需求日益增加,公營公路客運的營業規模雖然也愈加擴大,但礙於政府的財政狀況,始終無法對於交通運輸業做積極的投資。而民營客運方面也受限於路權取得困難,及不願經營偏鄉低乘載路線,使得公路局自始至終都沒有完成臺灣全島公路運輸網絡。社會經濟環境已然變化,政府卻墨守成規抱著路權不放手,而本身的運輸能力又不足,造成了兩個現象

,機動車輛逐年倍增以及野雞車的興起。經濟成長與公路發達,交通運輸卻無法與之配合,造成的影響是西部主要公路於民國50年代即顯得壅擠不堪,拓寬與新建公路趕不上車輛增加的速度。中山高速公路通車後,臺灣南北交通進入了一個新的里程,公營公路客運獨佔高速公路經營路權,逐漸將營運主力移至高速公路,也使得公營公路客運達到了營運的巔峰。但運量不足的情況如影隨形,面對野雞車的挑戰卻因政府的錯誤政策造成公營公路客運的巨大損失,且自用汽車增加的速度造成了高速公路每逢例假日即陷入嚴重堵塞,民眾視高速公路客運為畏途,轉向航空與鐵路運輸,造成公營公路客運的營收日益漸少,龐大的負債推著公營客運逐漸進入終章。