一刻鐘解釋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝文賢寫的 看得見,才有鬼:修煉故事之眼 和FranzKafka的 卡夫卡中短篇全集Ⅴ:鄉村婚禮籌備1897-1915都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海園「激流」困19客一刻鐘- 香港文匯報也說明:海洋公園事後解釋,指「滑浪飛船」因其中一組煞車裝置內部壓力不足,以致安全系統自動將機件停止,避免發生危險,事後已即時通知機電工程署。

這兩本書分別來自幼獅文化 和繆思所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 陳慧宏所指導 黃文信的 「闢佛」與「合儒」之間:清初天主教士人張星曜的思想歷程 (2019),提出一刻鐘解釋關鍵因素是什麼,來自於天主教、入教士人、闢佛、合儒、清初、中國禮儀之爭。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 姚人多、賴曉黎所指導 林意淳的 競逐人權?--國家與律師專業團體共謀下的公設辯護人制度 (2008),提出因為有 象徵權力、象徵鬥爭、司法場域、司法資本、傳統與現代、公設辯護人、法律扶助、九二刑訴新制的重點而找出了 一刻鐘解釋的解答。

最後網站下雨一刻鐘延賽三小時凌晨打完球員媒體都不爽- MLB - 棒球則補充:"translation"「解讀」,在這裡不能當作「翻譯」解釋。"brimstone" 是「硫磺」,"fire-and-brimstone" 則是俚語「地獄」的意思。 這裡刻意 ...

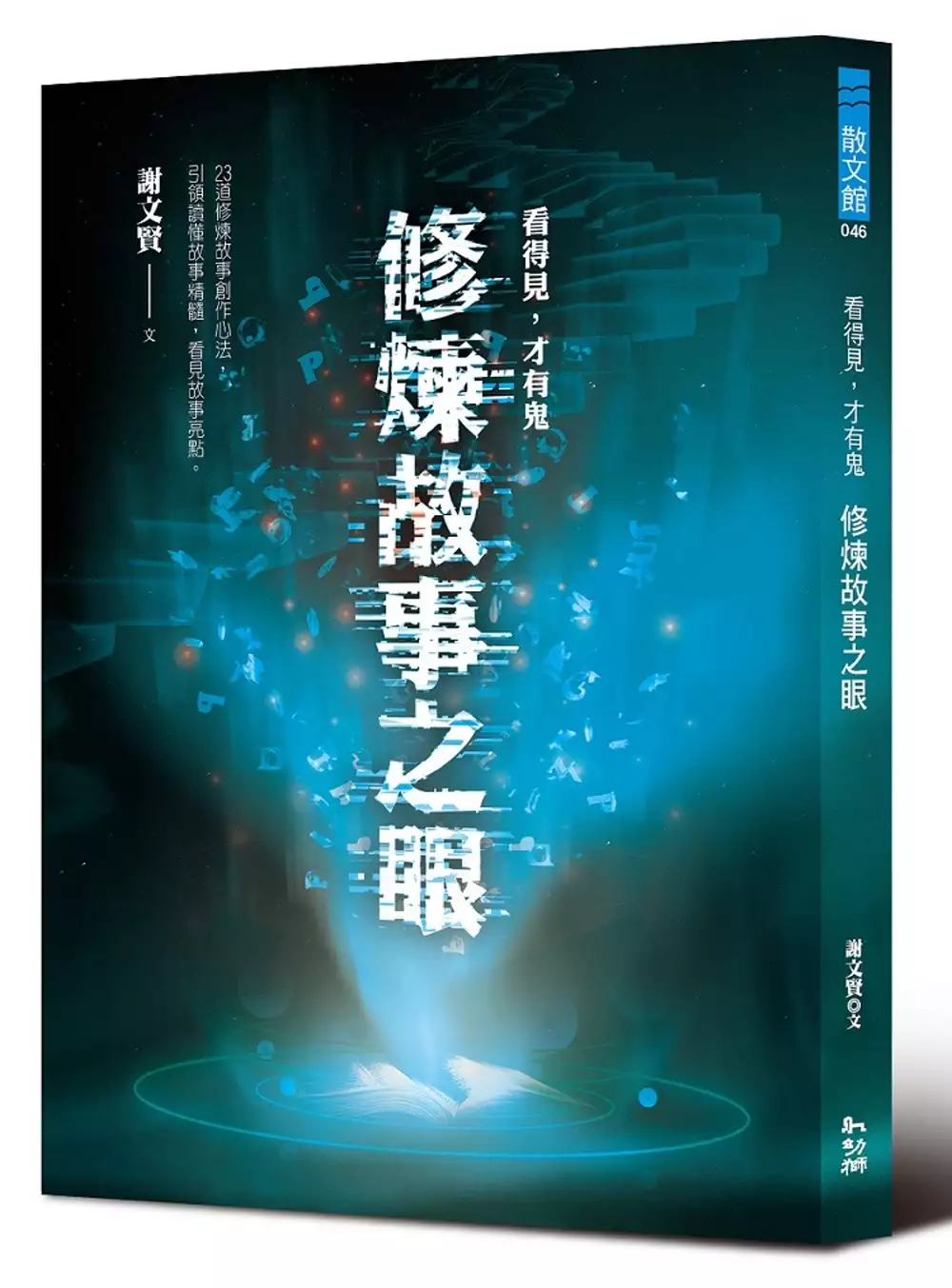

看得見,才有鬼:修煉故事之眼

為了解決一刻鐘解釋 的問題,作者謝文賢 這樣論述:

23道修煉故事創作心法,引領讀懂故事精髓,看見故事亮點。 想成為稱職的作者?你得先當一個稱職的讀者。 跟著故事引導師貓印子(謝文賢),從中外名作、電影動漫,一起讀見情節、讀見角色、讀見動機、讀見結構、讀見文字、讀見作者,甚至超譯作者,窺探分析內化,修煉你的故事之眼。 本書特色 ☆以修煉為主軸,走進寫作新視界,找到故事「心」視野。 ☆參照書中範例,搭配方法與事例舉隅,打開故事靈犀之眼。 ☆以「故事怎計算」,搭建學習鷹架,習得寫故事的訣竅。 名人推薦 文壇重磅推薦★王淑芬、蔡淇華、祁立峰 專文推薦★宋怡慧、吳德淳 各界好評推薦(依姓氏筆畫排序)

說故事原來並不難,只要有「眼」就能照應全文。看了這本書才知道,故事竟然不是只有角色和情節,故事還有形狀、情緒、選擇、演技……等好多好多。跟著貓印子老師的獨門祕技,一起修煉「寫作之眼」吧!——王楷甯/國資圖 二○二一 書香騎士、埔里國小五年級 深刻解讀精采的故事,理解故事隱藏的技巧,寫出精采動人的故事,都在《看得見,才有鬼 修煉故事之眼》得到滿足,而且此書有大魔力,讓人停不下來的好看。——李崇建/教育工作者 每個會說故事的人,總是特別理解自我與世界。故事讓人理解人生,故事帶著人旅行。這本書讓人讀懂故事,讓人學會述說自我。——李啟嘉/安樂高中圖書館主任 讀貓印子的書,簡直像

在聽他說書,旁徵博引、趣味橫生,常常讓讀者不自覺的微笑,整個閱讀經驗感覺被溫暖的對待,我很享受貓印子順暢的文字跟心靈的陪伴,你也會喜歡。——吳在媖/兒童文學作家、99少年讀書會創始人 寫作沒有捷徑,除了深讀閱讀和思考,還需要適合的寫作方法,對世界的好奇與生活的觀察。市面上關於故事寫作方法的書不少,這本書特別之處,在於文賢老師透過大量舉例與方法實證,不管是繪本、電影、經典文學、課本文學,都可以發現不同的故事寫作方法。這些故事,是青少年熟悉的,用最熟悉的故事學習寫作,是貼近青少年的。作者分析不同作家怎麼寫作自己的作品,讓青少年讀者可以直接實作練習。作者也運用故事實例,告訴大家,寫出故事大綱的

重要性,如何舊瓶裝新酒,創造屬於自己的觀點與視角,寫出屬於自我風格的作品,培養屬於自己的故事力。是一本值得推薦的故事寫作書,不只適合青少年,也適合想要深度了解故事寫作魅力的大人。——吳雯雯/送報伕創意閱讀寫作坊執行長 貓印子長期修煉故事之眼的招式,不同於學院派的理論書。從故事外觀開始,帶你進入本體看見每一個小水滴。——余曉倫/竹東瓦當人文書屋負責人 上一本《因為所以有故事》已經這麼精采,這本《看得見,才有鬼 修煉故事之眼》更上一層樓,把故事講解得好迷人。這樣子讀故事,實在太滿足了!——官淑雲/曉明女中圖書館主任 作者用他的寫輪眼,一步步揭露故事創作的每一項要素,想成為小說界的

火影忍者,就讓這本書領你進村。——高普/小說家、編劇 透過閱讀故事學會看懂故事, 透過拆解招式學會開著外掛, 修煉絕佳的說故事功力。——陳季秦/臺中市立東山高中國文老師 在這本《看得見,才有鬼 修煉故事之眼》裡,「太陽」教我們刻畫完美的陰影;「月亮」教我們寫出自己的觀點;還有故事裡的「神」與「鬼」、「生」與「死」……,篇篇精采!跟著貓老師修煉故事創作的眼光和手感,就從當一個「讀者」啟程。——張佳詩/《看故事,學寫作》作者 作者將閱讀故事轉化成創作能量,他的篩網有最縝密的孔洞,從百年經典到復仇者聯盟,不放過任何好故事。這本書教你如何像一位創作者思考,甜言蜜語的閒聊不是閒

聊,角色的情緒不算情緒,戲演完別急著散戲。英雄當如IRON MAN;創作當如謝文賢。——張詩亞/《看故事,學寫作》作者 寫得太棒了,真羨慕文筆好的人,貓印子來說故事,讓故事更有故事。——張嘉亨/臺中市立新國中校長 你說,貓印子寫的是故事嗎?不是,他寫的是一隻貓,一隻觀察敏銳、身段柔軟,滑到哪裡都自有姿態的貓。——張雅婷/點點作文樂學堂創辦人 跟著貓印子老師修煉故事之眼,這本書我也是跪著讀了:閱讀故事,不再只是在作品上打轉,閱讀的範疇應是作品應用過程、評價與詮釋的整體。以往在閱讀故事時,大都集中在主角人物與故事情節的推展,但從此刻開始,即將重新計算故事,重新定位故事形狀、角色與

搭檔元素使用、故事的情緒與呼應,讓故事發展的選擇不再平庸。——張文銘/教育部閱讀推手、臺中市漢口國中主任 謝文賢(貓印子)這本書從多元觀點及視角導入寫作技法,對故事創作及文本閱讀剖析極富啟發性,是值得收藏的好書。——陶美華/汶萊《思學坊》創辦人、教育工作者 故事命名比故事重要?故事怎麼可能水滴狀?舊瓶裝了新酒還能讓讀者追問:「然後呢?」這,貓印子就有這個本事。——喜菡/《有荷文學》雜誌發行人 套一句書中的話:「我著了道,只能跪著讀了!」貓印子像是《莊子養生主》提到的庖丁解牛,用極具創意的方式拆解故事的各種元素,享受閱讀趣味的同時,也讓故事創作變得遊刃有餘,讓人躍躍欲試。——黃

詩君/葫蘆國小教師及創意語文教學講師 快跟著這本書修煉故事魔法!讀完了,你一定會擁有獨到的眼光和思維,閱讀和創作故事——劉清彥/資深兒童文學工作者、兒童節目主持人 擅長說故事、品味故事的故事魔法師—貓印子,總能用充滿溫度的眼眸、心靈與筆觸,陪伴每個嘗試開展讀寫故事的學習者。這本書,就是最美好的相伴,它讓經典故事和創意理論不再有距離感,更是語文教育工作者和學習者的源頭活水,跟著它一起開啟從「越」讀進而「悅」讀的修煉旅程吧!我始終相信,能投入享受故事的人,是極其幸福的。——劉芳佳/高中國文教師 這是一看就能上手修煉故事的魔法書。小說家文賢老師,用富有創意的標題、輕盈明快的解說、具

體明晰的寫作策略,讓人心領神會於中。——蔡玲婉/國立臺南大學國語文學系教授 你也有塵封許久的草稿嗎?每次都只能對著空白畫面乾瞪眼卻遲遲無法下筆?快來翻開這本書,從古今中外文學名家的作品汲取創作靈感。現在就來開啟屬於你的故事!——簡楷芳/高中自學生 貓印子是讀書人,也是文學家,他結合自身閱讀與創作的心得,提煉成這本深入淺出的好書,帶我們一窺說故事的奧祕。——羅志仲/溝通與人際關係講師

一刻鐘解釋進入發燒排行的影片

人在高興時,特別好胃口;人在悲傷時,還是會肚子餓。何況開工前、收工後!

凌晨一點半的堅尼地城,港鐵收工,車輛停泊,百店沉睡中,唯獨新興食家剛剛亮燈啟爐,開始煲粥搓麵粉做點心;蒸籠白煙漸漸升騰,溫潤香氣飄呀飄,縈繞城西近三十個寒暑,撫慰着夜幕下轆轆的饑腸。

「我們來到西環的時候,它是一個菜欄市場呀、屠房呀,做半夜三更為香港服務的基層市民(生意)。」新興第二代老闆徐國興回憶。店是街坊格局,廳面五六張枱,走廊擠多幾張;沒電視,沒電腦收銀;牆上貼着上世紀市政事務署「隨地吐痰得人憎」告示牌、手書中英文提示:「夜深時分,請將聲量收細」恍若穿越到了七八十年代。

店雖說三點營業,但兩點零五分已來了第一個客人——的士司機鄭先生。「我兜到呢度就入嚟坐一坐,當作休息。」樓面阿姐三點才上班,「我慣咗自己招呼自己。好彩放緊暑假,否則坐滿晒學生,企都無碇企。」他逕自取碗筷開茶。

不一會,蒸點心的師傅林哥搬出兩楝點心到點心角,跟他打招呼:「食住先。」

鄭先生取了一籠粉卷,回敬:「新鮮熱辣!」

沒一刻鐘,又走進兩個外籍男,未坐下就去揭蒸籠,顯然是識途老馬。說時遲,做蔬菜批發的梁先生已經倒開黑如墨汁的普洱,自得其樂:「我自己沖(茶),喜歡幾多茶葉就落幾多。」最重要是沒第二個地方如此早開,「我飲完茶就要開工。」跟他搭枱的四眼阿叔,低頭不動,掛着「請勿打擾」的漠然。

這時,六個後生仔嘻嘻哈哈坐滿隔籬大枱,都穿著港大宿舍兆基堂的T恤。原來有人要離港,一班巴打來搞餞行。主角Evric說,大一時師兄帶他來,他又帶師弟來,自己快升大四了。

怪不得新興和附近港大的師生關係密切,有時以點心贊助學生活動;牆上就有幾張港大屬會的感謝狀,當中還有前校長徐立之的簽名呢!

年輕人鬧哄哄,在廚房的阿興伸頭瞄一瞄,「呀!司機、學生,都是熟客,他們自己搞掂。」轉身又忙他的。今天負責炸爐的師傅放假,主力調校食物味道的他,要分身去炸春卷、炸鮮奶。

兄弟班,個個賣力

廳面盡頭,是無遮無掩的開放式廚房,供應近五六十款點心。五六個師傅全日一邊做一邊蒸,做好甚麼就賣甚麼。點心出籠,林哥就速遞到點心角,客人自選自取;三點後也有阿姐用托盤巡場;五六點開始人多插針難入,大聲公輝師傅不時引吭叫賣:「叉燒包、燒腩卷啦喂朋友,古法炮製喇!」「大大件抵食呀!」

懷舊點心如南乳燒腩卷、大過拳頭的雞球大包、糯米包、鵪鶉蛋燒賣,坊間已經少見。

「我們一向以來都是自己做點心,做舊時啲古老嘢。」人稱「海叔」的徐海說。他是阿興的父親、新興的創辦人,在茶樓、酒店做過點心師傅,1972年於九龍橫頭磡七層大廈徙置區開了新興茶樓,經營15年,因為政府收樓被迫結業。

做飲食,哪裏有人需要吃東西,哪裏就有生機。海叔看準西環的凌晨市場,廿八九年前帶領兒子和幾個舊夥計來到加多近街,重新掛起新興的招牌,開始凌晨三點至下午四點的營業循環。因為加租、收樓搬過幾次,五六年前才落腳現址士美菲路。

「我由上環水坑口入行,做了60年,到厚和街(前一個鋪址)無再持牌了。」阿興接手後,海叔仍然朝朝3點必露,坐鎮收銀,做到上午11點返家瞌一瞌,下午3點又回來,都是為阿仔着想:「現在請人艱難,我就幫他打理一下。」

阿興說,現在一盤生意由他和幾個股東拍檔,「他們都是這裏的師傅、舊夥計。」

他指各人一直出心出力,也因為是股東拍檔,大家沒計較,當年才能捱過沙士難關。

63歲的華哥人很害羞,是阿興的拍檔之一,入行超過40年。「我十幾歲已經跟住海叔賣點心,我幫他打工時咁做,佢畀啲股份我,我又係咁做。」他本身住天水圍,海叔揸弗年代已在附近租宿舍給師傅,他乾脆以店為家。「喺呢度好快趣就過一日,雖然辛苦,但係開心嘅!一班拍檔合作咗幾十年,有拗撬都唔會放喺心。」他弟弟阿耀也加入了新興,負責做包、搓皮。全日所有師傅都不停手,肚餓時就走開一陣去醫肚,很快又回到崗位上。兄弟班,個個賣力。

現在海叔不再在廚房勞神,「爸爸雖然88歲,但他真是一個很令人佩服的老人家,對工作好有熱誠,堅持繼續每日上班。」阿興如粉絲仰望偶像。他是家中老大,三個弟弟一個做冷氣,一個做煤氣,最小的到加拿大升學、謀生。「我讀書不是太好,整嘢食覺得好開心,所以有興趣做。」52歲的他,看上去只像40,但入行已經30年,跟着父親研究點心。

靚料正貨 還得用心

從前爸爸日做16小時,阿興接手後一樣日做16小時。每晚凌晨一點多,率先回鋪開爐頭搞醃料,「好多食物要醃,又要煲粥,要早點回來,否則做唔切。我們的品牌是自家製,所以很多事都是親手去做的。」

不少行家慳水慳力,老早已從點心工場取貨;海叔搖頭:「在上面(大陸)的貨拿到來無咩汁,乾爭爭!」

「自己做嘅就靚啲,用料靚啲。在上面取貨不知道,人家做好給你,你看不到人家怎樣做,信心就是這些。」海叔舉例,白米他們入貨比別人貴30元一包,「一日用兩三包米就相差近100蚊,一個月相差幾千蚊。最好食先得,材料嘛!」

父親的信念,阿興切實執行。各式燒賣豬肉餡、蒸排骨,都不用雪藏貨,「食落唔同嘅!」他笑說。魚肉釀豆腐,魚肉爽彈帶陳皮香,烤得金黃的豆腐是買布包豆腐回來炸;豉汁鳳爪的雞腳自家炸後再煮,皮夠爽。如此尋常配料許多食肆直接入現貨,他們貫徹「自家製」,不嫌工夫多,花時間。

棉花雞的魚肚,阿興表示用最貴的一種;咖喱金錢肚,他特別選用夠口感的厚身牛肚,整塊燉腍後裁成條,用秘製醬料醃透;吃起來惹味卻不油滯厚味。

點心都是街坊價,小點17元,頂點才25元。因為沒有炒爐,全店食物只能蒸或炸,50多元的午市蒸魚套餐算最貴了。不過,用料絕不馬虎:除了黃花、紅衫魚、撻沙、烏頭必然冰鮮,鯇魚是鮮蹦活跳的整條買回來;配陳皮清蒸或薑葱的斑頭腩,是取貨20多斤游水大龍躉,抵鋪後才劏魚斬件,務求貨靚新鮮。

「西環初時沒有甚麼店鋪酒樓,現在競爭愈來愈大,我們唯有盡量做好,咁先對得住街坊。」阿興說話的口吻,跟父親如出一轍。

今天,莫失莫忘

要是算上橫頭磡的前塵,新興已逾40年歷史,沒有爭利的驚濤,沒有賺淚的起伏,每一日也如今天:師傅密密手,每樣點心求快也求好:糯米包軟硬適中,加了蝦米吊味、花生粒添口感;腸粉用米漿新鮮即拉,夠薄夠滑;招牌流沙包皮薄軟熟,一咬爆汁,流着濃濃的鹹蛋及牛奶香……

「做就個個(間間)都是那樣做,無話叻得過人,你自己調校的味道好些,你有些心機做就好些。」海叔不直接誇獎,但大夥兒的用心,全看在眼裏。

阿興人很隨和,只是做,沒埋怨。「跟街坊有份感情,每天都碰口碰面,個個從小吃到大,都很熱情、很欣賞你的點心,覺得有份滿足感,也是動力所在。」尤其看着大學生入學、畢業,出來工作後也回來探班,他特別珍視這「金錢以外的東西」。

雖沒米芝蓮加冕,新興捧場客除了街坊大叔,更有不少後生仔女;牆上有E神、霆鋒的留影;CNNgo網站全港最佳心水點心店它榜上有名,中外遊客慕名而至,時常全場爆滿……阿興和拍檔大有條件開晏,不必日夜顛倒。

「有些人都會問我:三點那麼早,開遲一點吧!其實都不想那麼早,但因為儲了一批熟客以及有口碑,他們每一天返工放工常常來光顧你,建立了一些感情,也不想失去這一班客人。」不善辭令的阿興解釋。

想了想,又補充:「太夜,真係好難搵嘢食。」他笑起來,帶點傻氣。

採訪:韓潔瑤 拍攝:關永浩

新興食家

地址:西環堅尼地城士美非路8號地下C號鋪

電話:2816 0616

詳情: http://bit.ly/2MUEwSs

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

「闢佛」與「合儒」之間:清初天主教士人張星曜的思想歷程

為了解決一刻鐘解釋 的問題,作者黃文信 這樣論述:

本文藉由對清初天主教士人張星曜(1633-1715後)早期「闢佛」論述的分析,探究其思想轉向「合儒」的歷程,以及入教士人與清初思想之間的可能關聯。明清之際的中國社會雖然動盪不安,在思想上卻表現出多元的樣貌,明季進入中國的天主教亦參與其中。傳教士將西學帶到中國,與儒、釋、道進行交流、辯論與融合,不只影響明末清初思想的發展,亦吸引不少儒家士人改宗天主教。到了清初,因傳教士人力缺乏,中國教徒成為支撐天主教社群的關鍵,入教士人亦有活躍的表現,張星曜正是其中之一,然而目前對張星曜等清初入教士人的深入研究尚不充足。既往研究者傾向關注張星曜在身分認同張力下形成「合儒」思想的結果,卻較為忽略其從「闢佛」發展

到「合儒」的過程。本文首先梳理張星曜所處的清初社會與思想之發展,接著對其兩本「闢佛」著作《〈闢畧說〉條駁》與《歷代通鑑紀事本末補後編》進行分析,探究張星曜早期「闢佛」論述所呈現出的思想樣貌與其背後的清初脈絡。最後透過與張星曜「合儒」論述的比較,重構其思想從「闢佛」朝向「合儒」發展的傾向,釐清背後清初脈絡的影響,藉以呈現張星曜在長時間信仰歷程中思想世界的發展與轉變。

卡夫卡中短篇全集Ⅴ:鄉村婚禮籌備1897-1915

為了解決一刻鐘解釋 的問題,作者FranzKafka 這樣論述:

二十世紀影響最深遠、最偉大的作家之一 短篇作品完整面貌,首次由德文直譯繁體中文 卡夫卡逝世90週年紀念,最佳典藏版 二十世紀初最偉大的德語作家法蘭茲.卡夫卡,留下許多膾炙人口的創作,其中多為中短篇,然而,一直以來這些作品並沒有完整且貼切的繁體中文譯本,供我們有系統地深入認識這位偉大的靈魂,僅有〈蛻變〉、〈在流刑地〉與長篇小說《審判》、《城堡》為人所知。在卡夫卡逝世90周年之際,台灣讀者終於等到了。 《卡夫卡中短篇全集》完整收錄卡夫卡生前出版的著作,是目前最完全、最有系統,且最貼近原作風貌的繁體中文譯本。《卡夫卡中短篇全集》依據最新勘訂、還原卡夫卡創作風格的德語版本所翻譯,並且依寫作

發表的年代順序編輯,讓讀者對卡夫卡的寫作脈絡與風格演變更有體會。 本輯收入卡夫卡少時作品,未曾在台翻譯出版;其中,〈一場戰鬥紀實〉與〈鄉村婚禮籌備〉各有二與三個版本,可見卡夫卡的創作歷程。這些作品環繞疏離與邊緣,呈現陷入其中的矛盾與掙扎。〈一場戰鬥紀實〉自中途退席的宴會開展,帶有濃厚幻想色彩,穿梭現實與想像之間。〈鄉村婚禮籌備〉著重心境變化,敘寫抗拒回鄉結婚、甚至可說是抗拒社會儀式的男人心情。〈鄉村教師〉則寫出在困境中的徒勞。作品的完整度雖略有差別,但細節同樣引人入勝,可看見卡夫卡對社會的敏銳描寫與回應。 卡夫卡中短篇全集Ⅴ 有來(1897) 多少話語(1909) 小靈

魂(1909) 一場戰鬥紀實:第一版、第二版(1904-1910) 鄉村婚禮籌備:第一版、第二版、第三版(1907-1909) 鄉村教師(1914-1915) 作者簡介 法蘭茲‧卡夫卡(Franz Kafka) 1883年7月3日生於奧匈帝國領地波西米亞王國(今捷克)首都布拉格,父母皆為猶太人。母語為德語,入德語小學、中學、大學;在他的時代,布拉格說德語的人口僅百分之七,在城裡遺世獨立如孤島。卡夫卡大學原修習化學、日耳曼學與藝術史,後遵從父親期望改習法律。1906年獲法學博士學位,後入布拉格法院實習一年。1907年,入「忠利保險公司」(Assicurazioni G

enerali)擔任臨時雇員,1908年,二十五歲的卡夫卡入波希米亞王國的半官方機構「勞工事故保險局」任職,直到1922年因病退休,在此工作長達十四年,間中歷經一次世界大戰、1918年奧匈帝國解體、捷克斯洛伐克共和國的建立。1917年,三十四歲的卡夫卡開始咳血,經醫師確診為肺結核,爾後開始四處療養,同時寫作不輟,同年與未婚妻菲莉絲.包爾(Felice Bauer, 1887-1960)二度解除婚約。1923年9月,卡夫卡移居柏林,與女友朵拉.迪亞芒特(Dora Diamant, 1898-1952)同居半年,翌年返布拉格,再往奧地利維也納附近的基爾林(Kierling)療養。1924年6月3日

,卡夫卡逝世於基爾林,並在布拉格留有遺囑給摯友馬克斯.布羅德(Max Brod, 1884-1968)。 卡夫卡生前出版的中短篇小說,自1912年起至1924年逝世前後,計有《沉思》(Betrachtung, 1912)、《判決》(Das Urteil, 1913/16)、《司爐》(Der Heizer, 1913)、《蛻變》(Die Verwandlung, 1915)、《在流刑地》(In der Strafkolonie, 1919)、《鄉村醫生》(Ein Landarzt, 1920)、《飢餓藝術家》(Ein Hungerkünstler, 1924)與報章刊載短篇數則。所著三部長

篇小說《審判》(Der Prozeß, 1925)、《城堡》(Das Schloß, 1926)與《失蹤者》(Der Verschollene, 1927)皆未完成,依卡夫卡遺囑應當被焚燬,然布羅德並未遵照,反為其一一出版,並將《失蹤者》更名為《美國》(Amerika)。卡夫卡的大量遺稿、日記與書信,後來也收錄於布羅德所編輯的《卡夫卡全集》當中。 譯者簡介 彤雅立 1978年生於臺灣臺中,輔大德文系畢,輔大德文研究所,現為柏林自由大學電影學博士候選人。以寫作、文學翻譯與鑽研德國電影為業,曾任2009年第11屆臺北電影節柏林城市專題節目策畫,2007年第8屆臺北詩歌節文案與翻譯統籌,作

品曾獲臺北縣文學獎、兩岸交流紀實文學獎等。著有詩集《邊地微光》、《月照無眠》,主編並翻譯《月照無眠詩聲雜誌》。德語文學翻譯包括艾芙烈.葉利尼克《美妙時光》、法蘭茲.卡夫卡《給米蓮娜的信──卡夫卡的愛情書簡》(合譯)、馬庫士.歐思《被帽子吞噬的男人》、《床底下的女人》(合譯)等。 1.有來(1897) 2.多少話語(1900) 3.小靈魂(1909) 4.一場戰鬥紀實(1904-1910) 第一版 第二版 5.鄉村婚事籌備(1907-1909) 第一版 第二版 第三版 6.鄉村教師 (1914-1915) 導讀 它滲透:界定不明的卡夫卡小

說藝術張亦絢 莫洛亞在為屠格涅夫立傳時,曾引用一句他人之言:最初獲得的東西,會在最後失去。收在這篇集子裡的作品,可以說,就是卡夫卡的「最初」。而它的重要性,或許也帶有「最後失去」的綿長韌性意味。 〈鄉村教師〉:挫敗有感。 收在書中最末的〈鄉村教師〉,乍看是關於一個「幾乎難有出路的困境」。一個比較悲觀的鍾肇政,會給我們一個充滿現實細節並隱含控訴的《魯冰花》;一個突梯又性喜諷刺的坂口安吾,會寫出混合鬧劇與悲情的〈肝臟醫生〉──這三部文學作品,風格與重點還是有不同,但都有一個類似的出發原點:「真誠,但沒有影響力的人。」在《魯冰花》中,那個人是懂得兒童天才的美術老師;《肝

臟醫生》中,是發現怪病卻不為人所信,而被譏為肝臟醫生的草地醫生。在上述兩個例子中,都有明確的受害者,《魯冰花》中是貧困的鄉村小天才,《肝臟醫生》中是病眾──然而這些社會關懷面向,看似在卡夫卡的〈鄉村教師〉中隱形了──我稱它為隱形,而非消失,我會在下面解釋。 讓我們發現這些「沒有影響力的人」的導火線,卡夫卡將它刻意寫得更加不足為道──鄉村教師受委託調查,村裡發現的大鼴鼠。雖然受了委託,但他卻發現他的工作沒有價值──為什麼工作會沒有價值呢?沒有錯,他做得不夠好,但其他人,是否應該出面援助,而非輕視忽略呢?這時一個「騎士」出現了,小說中的「我」──然而這個外援有個怪異的特點,與其說他是關心

「事態的發展」,他更在乎的是鄉村教師「受苦的靈魂」。 我們原本以為鄉村教師失敗,是因為他是「人微言輕的鄉村教師」,但是拔刀相助的騎士──這個不是鄉村教師的人,讓自己變成「鄉村教師第二」那樣地,照做調查之後,卻也一樣失敗了。騎士這個「成為第二」,以及「第二不意又成為第一」的安排,非常值得我們深讀。「我」從來沒有簡化鄉村教師只是貪心或是神經質,騎士的態度可以說是,始終認為他面前對象的行為,都是情有可原的。騎士在這裡,是一個「了解他人的存在」。 小說裡,描寫了各種傳播工具與方法,如何反而導致誤解加深,「信息更加傳播不開」的「傳播就在反傳播」現象──但卡夫卡卻不以一種讓我們頭痛欲裂

的方式書寫,他把它們寫成一個接一個的笑話。即便我們感到好笑,一邊卻又明白,如果這讓我們遇到,肯定笑不出來。在此,卡夫卡令關於人類事務的悲傷知識,變得好懂又好記。 貫串整個小說的,是雙重的徒勞。目標沒達成,信賴沒建立──兩個並非完美的人,就連完美的分離,也困難。這是一篇非常美的小說。所有不可思議的錯誤與痛苦,卡夫卡都不將它誇大為悲劇特例;相反地,當鄉村教師發出「他們用呼吸奪走他人的想法」那麼刺耳的輕喊時,卡夫卡都讓我們感到,那幾乎就像一日之中一次深深的歎息:那麼樣的生活,那麼樣的日常。這兩人所要歷經的繁瑣折騰,在卡夫卡筆下,這些苦難都變成心甘情願的忍耐雜技。「要善於忍耐。」我彷彿聽見契

可夫出聲讚美。 在這裡,忍耐不是受虐狂,我們都知道那句「沒有人是孤島」的詩──但在一個社會中共同生活,現代人常掛在嘴上的「尊重」是遠遠不夠的──小說裡的兩大敗將,並非一方忍耐一方,而是彼此彼此。那是確立他人與己不同,然而卻不將他人抹煞的基本人性。這個「非忍住不可」的局面,是先於任何社會問題、外敵或危機存在的──尤其不能以困難的解決、明天的勝利做為相忍互愛的號召──如果報償是確定的、成功是事先保證的──忍耐就毫無意義。惟其努力可能有反效果,愛他人也可能被踢掉牙齒,忍耐在這裡,才有它人性的珍貴意義。忍耐是心靈的勞動。 〈鄉村教師〉中,樣樣都糟糕,事事都白廢,簡直就像一個「不斷有

門,門卻不斷打到頭」的災難現場。但這兩人短暫卻又真實的相互捆綁,狀極滑稽,卻仍予人一種異常的燦爛之感。因為,沒有人會笑,兩個互相幫著離開火場的人,臉多髒,腿多跛,又是如何不小心,把拉著抱著的另一人,摔落地上。──如果與上述鍾肇政與坂口安吾的傑作相比,卡夫卡的寫作重點離開了抗議小說的慣性軌道:他不引導讀者認同弱者被輕蔑的苦悶或尷尬,他更強調的效果是,「誰都可能是鄉村教師,誰都可能是騎士」的顫慄──想像,於是形成了良知。卡夫卡的小說不教育,它滲透。 敏銳如卡夫卡,描繪起人類社會,經常如一步一尖刀的刀山──但他的主角仍然恆常,甚至平衡地走著。就算眼前沒有任何「社會問題」,然而沒有這種願為自

己與他人走尖刀的忍耐勇氣與準備,考驗來臨時,人類又解決得了什麼困難?成得了什麼事呢?光是兩個人打招呼,都有可能先打起架來——人類有時就是如此不可理喻。在卡夫卡的小說中,之所以經常將「任務性難題」寫得朦朧或荒謬滑稽,與卡夫卡更關心這個刀山性的基本難題,不是沒有關係。這也是為什麼我說,卡夫卡的(社會或政治)關懷是高度隱形,而非不在的原因。 〈鄉村婚禮籌備〉:前身有感。 在電影《索多瑪一百二十天》中,帕索里尼(Pasolini)拍過一個經典鏡頭。納粹玩各種猥褻遊戲後不夠,還命兩個少男少女玩「完婚」。一男一女赤身披冠,狀似新郎新娘面朝觀眾,走出婚禮台步。撇開對納粹意識型態中假借秩序

殘人的政治批判以外,這一鏡還容許另一層分析:婚禮,乃是一種表面形象的政治。是把眾人的歡樂,建立在兩個人可能不為人知的痛苦之上的人間表面形象之一。這些表象,可能遮蔽住,表象後隱藏的命令或淫穢暴力。女藝術家妮基‧德‧聖法(NikideSaintPhalle)也有一個新娘雕塑──慘白禮服表現了摧枯拉朽的死亡意象。──藝術家都不喜歡婚禮?容我稍作討論。 婚禮是種儀式,它是制度的表象化。在這個表象中,語言被法律固定住了──也許雙方都幸福,但在表達的層面,它被高度一統。婚禮做為一種新人結合的表示,同時禁止了表達其他事項──這種強大專制的暴虐,不一定是相處的暴虐,而要從表達系統中,規範的暴虐來理解

。儀式總是貫徹某個意志,壓制其他──司儀主持發言,但也主持沉默。我建議要將卡夫卡小說中的婚禮,放在儀式封閉性的問題上來認識。儀式「開口與封口的兩面性」很難不引起藝術家關心。因此,它還激起對死亡的想像,這不只因為新人放棄若干自由,也因為它刻記了成熟──眾所周知,子女誕生,往往令父母想起自己更近死亡。因此,婚禮,在向觀禮者頷首微笑的同時,也是焦慮來源──但被要求壓抑。──會被困擾的,不只是對婚姻又愛又怕的「纖細的卡夫卡」,被認為相對堅強、世俗的歌德,也有不輕的「結婚病」──亦即結婚一事,會使人發病也。我們未必要從卡夫卡本人在婚約上經常發暈的經歷,來讀這篇作品。──如果拉開視野,也許可以承認,結婚病

、戀愛、死亡或是性,原本就是難以迴避的主題。藝術家從中汲取靈感,遠比我們想像的自然。小說不是造型藝術──帕索里尼的弔詭圖像與德‧聖法的恐怖白色,到了卡夫卡手上,他的表現技法,在於置入時間。 書中收錄三個版本的〈鄉村婚禮籌備〉,完整度有些懸殊。但無論哪個版本,重點大概都放在「回鄉:前去結婚的一路上」。——無論婚禮是天堂或地獄,小說在意的是抵達之前的路程/時間。這種利用時間與空間上的轉移陣地,將主題改頭換面的手法,在藝術表現上,並沒那麼不常見。但卻往往令人耳目一新。〈鄉村婚禮籌備〉是很好的例子,示範小說如何能以最小的移動(透過旅程寫結婚的前生與前身),達成最大的改變(以此加入了對婚禮少有

的視點──或說,在主角對婚禮「幾乎視而不見的轉開目光」中,併呈了婚禮的可見性與不可見性)。 〈鄉村婚禮籌備〉的細節歷歷,令我們看到一種精緻的抗拒與商榷;也令我們聯想到「紀實」,既有畫面感又帶有詩性的紀實。卡夫卡也有種解散劇情的傾向。不以情節的連鎖為組織手段──就像我們在真實生活中,並不能在比較有價值的時段或比較無聊的日程中挑三揀四,必須去過每一刻鐘。主角拉邦出場時的感覺是「疲倦」,到達無人接他的鄉下時,他對自己說「我不會死」,而且已說起「思鄉病」——雖然思的鄉是拉邦原居地,但此處也是對單身的想念。照說這種主角神經質的不安應非常陰鬱,然而在「萬物盡收眼底」的卡夫卡筆下,因為爽朗細膩的緣

故,撩起的卻是堅實和悅的當下生趣。這是頗令人咋舌的。我們在這已經可以看到,如《城堡》一書,善於開枝散葉,岔出岔遠的繞行寫法:也是未達目標物即止! 在第一版中,拉邦沒有錶。二版時在起頭就插入拿錶對時的敘述——這個更改勢必帶動第一版中關於時間段落的修改——顯然卡夫卡有意讓時間主題更居中「做梗」。在一版的結尾,拉邦想到,新娘提起自己遭人調戲。這讓我們想到在《失蹤者》中,男主角與少女一樣缺乏自衛與不被侵犯的能力,但男主角後悔洩露此事:「沒有哪個女生聽到這會安心的!」過當的男子氣概,對正常男子氣概始終是種威脅。拉邦「人在婚途」上的一路惶惶,或也與此有關。不過,重要的線索,很可能已失落在一版的幾

個缺頁中。 在〈鄉村婚禮籌備〉的第二版中,主角做了這樣的陳述:由於書本內容正好完全無關緊要,讀者的想法不會受到阻礙......。書寫,非但不希望灌輸讀者想法,甚至不想要阻礙讀者的想法!這是多麼激烈的讀寫平等主義啊!文學不但不是填鴨,還可以說,它追尋放空的境界。 〈一場戰鬥紀實〉:徘徊有感。 讀〈一場戰鬥紀實〉時,很難不想起畢希納(Büchner)寫於1835年的經典《倫次》(Lenz)。雖然前者是在穩定的文體中穿過內心暴風雨,〈一場戰鬥紀實〉不像前者,具有走過一座山那樣的外在座標,但兩者都牽涉到以「走路」為軸,上演「內心動作」──如果說《倫次》將「山中行進」純化為

天然舞台,行進的角色,在〈一場戰鬥紀實〉中,被徘徊取代;行進的人,也從一人不時變為二——儘管有時這也給予我們一人幻化二人或兩人糾纏如一人的感受。——彷彿水銀般,自我,既有亮晶晶的界邊,又能滾來滾去,與人無縫融合。——流動,但還有一種金屬般的重。如同歌德在〈雙葉銀杏〉一詩中所言:「你從我的詩歌沒察覺/我是一體也是兩面?」人我界線的變幻莫測,侵入或被侵入思想的交替出現,就像《變形記》的人可蟲,以「夢中電影」視之,大可不必太糾結於邏輯或可能性,可以直接感受並超過,常被理性埋葬的無意識輕狂。 走路是從一點到另一點,對話是以一句換一句──在這個基礎上,卡夫卡創造了律動感十足的雙雙對對。「走」這

個字,不斷出現,「走」是分開、是靠近,是忽前忽後、也是在左在右。所有的走動,都有情感的暗示性:走路,即思路。「走」在小說中,也一度變形為「騎、跑、飛、泳」──甚至「躺」等。 在那個「射精」是以「長串車輛通過橋上」來寫作的年代,與性欲與情色有關的描述,在作家來說也許赤裸裸,現代讀者或還是有霧裡看花之感。二版的〈一場戰鬥紀實〉,有些段落確實會引起「這像同性相吸時,兼有推諉勾搭與試探的」聯想。二版時刪去了一版中看似《搜神記》式的古怪身體描述:......因為我的手臂好大,好似連綿陰雨的雲,只是更急促。......我滾動著,滾動著——我是高山上的雪崩。——好大的應該不是手臂。混合了兒語常見的

(性)器官移位表達與感官文學的精準,這段描述令人想起男孩自慰的快感。語言的晶體化令人讚歎。二版也刪去了一版中,被四個裸男抬著出現的東方胖子一角——最值得玩味的變動在於,關於我們兩人好像「雪裡的薪柴」的談話,二版時對話的兩人是躺甚至互疊在台階地面上的,一版時沒有場景——二版加寫身體,剝除了一版的抽象言談性質,使得柴薪等同二人,具像又具體。薪柴是若干語系中對男同志的古老蔑稱,在這裡可能是多義並存,供讀者參考。 一版到二版,卡夫卡從寓言體更走向現代小說,然而兩個版本仍各有所長。說兩人相遇,朋友走來「又快又急,好似我應該接過他。」(二版)之前是「戴著黑硬帽的頭猛烈地對我伸,似乎用這些來對我表

示......」(一版)——一版還經常費事描畫,二版捨棄太仔細的交代,用字更見一躍而過的力道。二版在教堂的祈禱者身上加了「像個水手......」一詞——輕易使祈禱者的身影洶湧:教堂建造的範型前身本是船,不過水手很常與港口與妓院相連。——信仰與世俗、能力與放蕩、純真或純男性(色)——總之,這個形容一鎚定音、迴聲不絕。 綜觀三個寫作計畫,「界定不明」都是卡夫卡的拿手好戲。他進駐了三個邊緣地帶:〈鄉村教師〉是人物的邊緣;〈鄉村婚禮籌備〉是時間的邊緣;〈一場戰鬥紀實〉是關係的邊緣——某人異性性經驗的可言說性,就如婚禮儀式在〈鄉村婚禮籌備〉般,是書寫開展的危機原點。——二版的〈一場戰鬥紀實〉,

敘述始於一人訴說異性關係斬獲的欲望,終於同性之吻。這一連串邊緣竊佔中心,誠然可以從卡夫卡執著於「不成年」的角度閱讀,但更可以視為卡夫卡,不是反抗成年禮,而是反抗成年禮的代價——那些我們名之為「為了長大成人」而進行的遺忘、喪失與斷裂,對此,卡夫卡以文學進行索賠。「稚性」在此,也是智性或至性——卡夫卡筆下如《失蹤者》中的卡爾,與〈一場戰鬥紀實〉中的男主角,都會在男人身上,哭得像個嬰孩般。光以「男性解放」看「男人淚淹男人」也許並不夠,其中或許還有「成人團結嬰孩」的連線也不一定。這種「不分」(貴賤、長幼、異同),不以曖昧為死角,不以難言就不說——大概可以說是「越界,越美麗」。 成長於布拉格的

猶太家庭,對被貶抑的意第緒「方言」一竅不通,卻親自撰寫講稿推廣──卡夫卡用令他覺得自己像個賊的德語寫作,遲到地學他從小失落的希伯來語。──他在地位懸殊的語言中掙扎,這絕非「多語多元文化」就可以平滑概括。學者因此描述卡夫卡在矛盾中的痛苦與成就,乃是「......以第三種語言──夢的語言,對戰來自德語的字詞」。 1.多少話語(1900) 多少話語在這本書中啊!它們應當回憶!好似話語能夠回憶! 因為話語是差勁的登山者與差勁的礦工。他們既不從山上洞穴,也不從山中深處取寶藏。 但是有種活生生的想念像親暱的手,溫柔撫過所有值得回憶之事。當火焰從灰燼冉冉升起,燒紅且灼熱,強勁而有力,而你像著魔般凝視

著,然後…… 但是不可以用笨拙的手與粗劣的工具在這純潔想念上書寫,唯能寫在這些樸素的白紙上。寫於一九〇〇年九月四日。 2.一場戰鬥紀實(1904-1910) 我們站在欄杆旁。河上吹來冷冽的風,於是我戴上手套,像夜裡待在河邊的人們那樣沒來由地嘆息,然後想繼續走下去。我的朋友卻望著水面一動也不動。然後他更靠近欄杆一些,手肘抵住鐵欄杆,把額頭埋進雙手中,模樣看起來很蠢。我渾身發冷,於是把大衣領子往上翻。我的朋友先伸展四肢,然後雙臂緊緊環胸,上半身靠在欄杆上。我羞赧地連忙開口說話好抑制住呵欠:「真奇怪,不是嗎?只有夜晚能讓我們完全潛入回憶。好比我現在就想起了一件事:我曾經在某個晚上,姿勢扭扭歪歪地坐在

河岸長椅上。手臂平放在木椅背,頭躺在肩膀,我看見對岸如雲一般的山丘,聽見有人在海灘飯店演奏的悅耳小提琴聲。河兩岸有列車頂著閃閃發光的煙來回滑行。」──我如此說道,並且極力在字詞背後編造奇情的愛情故事;情節上少不了一點野蠻與暴力的姦污。 然而我連第一句話都還沒說出口,我的朋友就發現我還在這裡,我感覺他吃了一驚;他冷淡地轉向我,對我說:「您看,事情總是這樣。我今天走下樓,想在去聚會前於傍晚先散個步,我發現我紅潤的雙手在白色袖口中前後擺動,姿態不尋常地快活,這讓我十分驚訝。因為我期待冒險。事情總是這樣。」他說這些話時又已經在往前走了,只是順帶提起一點觀察。 我聽了十分感動,可是想到自己的高個子也許讓

他不好受,心裡就難過,因為他在我身邊也許顯得過於矮小。這情況深深折磨我,儘管現在是深夜,我們幾乎遇不到任何人,我卻還是彎腰駝背,以致走路時雙手碰到了膝蓋。為了不讓我的朋友察覺這些刻意舉動,我小心翼翼地慢慢改變姿態,藉著談論射擊島上的樹與橋上燈火的河中倒影來轉移他的注意力。可是他卻突然轉過身來面對我,寬容地說:「您怎麼這樣走路呢?您的背駝得這麼厲害,變成像我一樣矮小。」

競逐人權?--國家與律師專業團體共謀下的公設辯護人制度

為了解決一刻鐘解釋 的問題,作者林意淳 這樣論述:

本研究將以公設辯護人制度的變遷與運作為例,檢視權力一元走向權力多元的過程中,當律師團體獲得機會施展象徵權力,以此推動制度變革時,帶來的社會效果為何?而透過制度實作累積的成果,是否能夠回應其「保障人權」的宣稱?當公設辯護人制度於中國民國時期建立時,是在司法場域新生的時空脈絡下,其建立的基礎,既出自統治者政治邏輯的計算,更深層的影響因素在於律師團體貧弱的司法資本難以發揮作用,之所以如此,因為國家與律師團體之間的權力鬥爭,其實座落在一個更大的「傳統與現代」衝突的歷局格局中,因而在社會空間內已結構起來的習氣,是另一個隱微而有力的因素,支持公辯制度的正當性。二戰後,公設辯護人制度在台灣施行,而因政治情

勢森嚴,政治場域仍舊在整體權力場域中佔支配地位,司法場域的相對自主性也仍然低落。但台灣社會自1980年代中期解嚴以來,社會的結構特質逐漸由「一黨獨大」轉向「專業共構」,不同的專業興起,擴張其相對自主性,在相對開放、民主的社會氛圍下,尋求更多參與各自場域事務的空間。台灣的律師團體在經歷過內部結構轉變後,於1990年代,在整個司法場域面臨人民司法信心危機的脈絡下,更致力於推動司法改革,用以提升自身在司法場域內地位的同時,也試圖為台灣的司法制度重新設定一套新的遊戲規則,以擺脫威權時代底下,受司法官僚掣肘的局面。事實上,司法改革的進展,是律師團體與國家進行象徵權力鬥爭的過程,雙方在這過程中,爭相挪用特

定的象徵語言,於特定場景中運作各種策略,而有衝突、對立、依賴、合作、共謀與妥協等互動,是以建立正當性基礎為目標,以運作能夠安頓有利於自身團體利益秩序的象徵權力。但更深層地來看,這場不休止的鬥爭仍舊座落在「傳統與現代」衝突的歷局格局中,影響司法場域邊界畫界的同時,也影響行動者司法資本的累積。本研究指出,當1990年代末,律師團體已累積起龐大的象徵資本而能運作象徵權力,推動特定制度的變革,這些是:1999年全國司法改革會議做成的決議:廢除公設辯護人制度,並以法律扶助基金會來代替,以及同場會議中最受矚目的改革方案:刑事訴訟法朝當事人進行主義方向修法。然而,這些制度的變遷日後匯聚於刑事訴訟法庭上,實作

現場的成果卻反撲了律師團體以「保障人權」為改革背書的說法。本研究指出,當律師團體對特定制度的宣稱,是因誤認機制而產生正當性基礎,制度的變革其實是國家與律師專業團體雙方衡量彼此實力下,共謀的妥協產物,從當前制度實作累積的效果來看,人們得以再認誤認,「保障人權」因此顯得是掩蓋雙方行動者萃取特定利益的說詞,以致於律師專業團體宣稱的自主性,只是跛腳的自主性,而國家也還停留在威權時代結構出來的職權心態中。研究最後指出,任何一個場域的行動者所能成就的場域自主性,是相對的,而非絕對。一個制度的建立除有賴場域內行動者,即專業人士的參與,場域外的需求與價值,同樣必須被納入考量。By taking the exa

mple of the transition and running of the public defender system, this thesis concerns that in the changing of single power to multiple powers, what social effects the lawyers have brought to our society, after they have finally gotten chance to perform symbolic power to change the existed instituti

ons? And how was the outcome of the practice of new institutions? Did it respond well to the symbolic languages, such as “Protect human rights,” appropriated by lawyers?It was in the context of a newborn judicial field when the public defender system was set up in China in the period of Republic of

China. The pursuit of political interests established the public defender system; but the other factor was that the lawyers had too less judicial capital to make huger influence in the judicial field. One of the reasons why the lawyers had so less judicial capital was that the battle for power betwe

en the state and the lawyers actually located in a larger historical pattern, which was “the conflict between tradition and modernity.” Due to this, the habitus, which was structured in the social space for a long time, was another invisible but powerful support for the establishment of the public d

efender system.After the WW-II, the state exercised the public defender system throughout Taiwan. For a long time after the WW-II, the political atmosphere was so harsh that the political field dominates the power fields, and thus the relative autonomy of the judicial field kept low. However, since

the end of martial law in the mid 1980s, many different professions have been trying to strengthen their relative autonomy, gaining more policy-making possibility in their own field in a relatively open and democratic atmosphere. From then on, the quality of Taiwan’s social structure has been changi

ng from “monopoly of one party” to “governance of many professions.”In late 1980s and early 1990s, when the judicial field was facing the crisis of people’s distrust, the lawyers led to set judicial reform into action. But before those movements, the lawyers had just already experienced power struct

ure changed in their own group. New leaders of the group were trying to set up new judicial institutions so that they could diminish the constraint from the judicial bureaucracy, which used to work for the political end. In view of this, the progress of judicial reform has been showing up as a long-

run battle for symbolic power between the lawyers and the state. Actually, on one side, the lawyers has been trying to promote their social status and re-establish the effectiveness of judicial capital; on the other side, the state has been trying to repair its jeopardy dominant legitimacy. Both age

nts used specific symbolic language, such as “Protect human rights,” and exercised strategies to battle with each other so that they had relationships of conflict, confrontation, dependence, cooperation, complicity, compromise, and so on in the process. The goal of both agents was to build the basis

of legitimacy for exercising symbolic power, which can set up orders for their own good. However, this non-stop battle still located in “the conflict between tradition and modernity,” which had profound influence not only on the range of the boundary of the judicial field, but also on the accumulat

ion of judicial capital.When it came to the end of 1990s, the lawyers had already accumulated great symbolic capital. Thus they perform symbolic power to push some institutions changed. It happened in the National Judicial Reform Meeting in 1999, the public defender system was decided to be abolishe

d and to be replaced by “the legal aid foundation;” besides, the most argumentative reform in the same meeting, the code of criminal procedure, was decided to amend toward the adversarial system. However, couple years later the outcome of the practice on the criminal court made a counterattack on th

e supporting idea for new institutions, such as “Protect human right” claimed by the lawyers.This thesis points out that through the mis-recognition mechanism, the lawyers built the basis of legitimacy for claiming specific institutions. Actually, the changes of institutions were compromising conclu

sions under that the state and the lawyers assessed each other’s competence. From the effect of accumulated practice, people finally had opportunities to re-cognize the mis-recognization, and found that both the lawyers and the state spoke “Protect human right” as if it was just rhetoric, which cove

red specific interest extraction. In this way, the autonomy of the lawyers looked just like lame autonomy, and the state still kept the authority mentality that was structured in the days of the Authoritarian Regime. This thesis finally shows that every field can only build relative, not absolute, a

utonomy. With regard that professionals are interest-related agent, it would be a problem if citizens only authorize professionals to make decisions about the affairs of specific fields. If we want to set up new systems, actually, it is really important to include the ideas of professionals inside t

he field, but it is also a must to take seriously voices and virtues outside the field.

一刻鐘解釋的網路口碑排行榜

-

#1.一刻钟等于多少分钟(古代一刻钟是多长时间)

一刻钟 等于15分钟。在古代,人们把一天分为十二辰(一时辰合现代2小时),一时辰有八刻(一刻合现代15分钟),一刻有三盏茶(一盏茶合现代5分钟),一盏茶有两炷香(一炷香合 ... 於 k.sina.cn -

#2.殘王爆寵囂張醫妃第1273章(1/2)

“也不是,”福運長公主解釋說,“只是覺得季老應該是很有經驗的,所以跟着他走出錯的可能會小一些。” ... 又走了一段路之後他們停下來休息了一刻鐘。 於 m.xszj.org -

#3.海園「激流」困19客一刻鐘- 香港文匯報

海洋公園事後解釋,指「滑浪飛船」因其中一組煞車裝置內部壓力不足,以致安全系統自動將機件停止,避免發生危險,事後已即時通知機電工程署。 於 paper.wenweipo.com -

#4.下雨一刻鐘延賽三小時凌晨打完球員媒體都不爽- MLB - 棒球

"translation"「解讀」,在這裡不能當作「翻譯」解釋。"brimstone" 是「硫磺」,"fire-and-brimstone" 則是俚語「地獄」的意思。 這裡刻意 ... 於 www.sportsv.net -

#5.漏水- 張平子既作銅渾天儀 - 百科知識中文網

漏水 漏水,是漢語辭彙,出自《晉書·天文志上》,解釋為漏壺所漏下的水。 ... 跟現在的一刻鐘十五分鐘略近,所以現在人們說一刻鐘為15分鐘。 於 www.jendow.com.tw -

#6.DJ SODA日本遭襲胸!多男公然揉乳畫面曝她崩潰顫抖還原 ...

DJ SODA在社群公開發文指控,「那一刻,不只一個人,還有幾個人突然摸我的胸口,我無奈地被他們性騷擾」,她從事DJ工作10年多從未碰過這種情況,表演 ... 於 tw.nextapple.com -

#7.第一百三十章苦修_靈境行者

「明明說好一刻鐘切換一次武器,是師尊你提前了五分鐘,我根本沒有準備! ... 不等張元清解釋,老梆子繼續訓斥說「銀瑤與我說過,你在江湖上的渾號是道具天尊,渾身裝 ... 於 sto520.com -

#8.《魚缸博客》中移動業績有增長,股價可看高一線

公司解釋,個人市場是「穩中有升」,家庭市場是「良好增長」,政企市場 ... 個可以話事,可以主宰手機、網絡市場,呢一點,中移動呢一刻確實買得過。 於 www.etnet.com.hk -

#9.第十五章隻影向誰去

豐隆怕小夭誤會,低聲給她解釋:「他們可不是不喜歡你,赤水風俗,用蓮蓬砸新娘是祝福 ... 為什麼前一刻他的人生洋溢的都是喜悅,不過短短一瞬,那些喜悅就不翼而飛? 於 www.51shucheng.net -

#10.一刻鐘原來是這麼算的

刻——古人用漏壺計時,銅壺表示時間的箭上,有一個個的刻度,一晝夜共一百刻,一刻合現在的十四分二十四秒多,大致就等於現在的「十五分鐘」,因而,人們就 ... 於 read01.com -

#11.家族為了固寵,把我這個剛及笄的庶女被推入皇宮,但是他們算 ...

我們要跟純妃解釋一下嗎?」 我笑道:「找誰解釋?誰信?」 我狀似無意地看了一眼守在門口的小圓子。 ... 純妃走后不過一刻鐘,御書房的小太監就來宣我過去伺候皇上。 於 br.supertime01.com -

#12.Lyricus講座六:直覺的智慧之技術

自人類心靈了解到它的宇宙的深度和高度的那一刻起,要去理解它-去研究它-的意圖就被引起了。 學生:但是這和那'心裡的 ... 學生:你能解釋一下嗎? 於 vocus.cc -

#13.結婚前遭丈人反對!康康親曝「得手內幕」認了:是錢的問題

這恰好說明了辯論中的技巧與策略,也對節目進行了解釋與補充。 ... 半夜三、四點還在寫稿,完初稿還必須修改、重寫,甚至開錄前一刻都還在調整,大家 ... 於 www.setn.com -

#14.一刻鐘_百度百科

... 每一份是一個小時,而中國古代是把一天平均分成十二份,每一份是一個時辰,另外中國古代還有一種叫做日晷的計時工具,它把一個時辰平均分成了八份,一份叫做一刻, ... 於 baike.baidu.hk -

#15.教育雜誌 - 第 17 卷 - 第 26781 頁 - Google 圖書結果

此種解釋自信尙有幾分理由。赫法福大學(四月八日) (三十五)赫法福大學-赫法福大學在賓雪菲尼省得來 ... 吾人是日晨乘火車往,約歷一刻鐘除,抵赫法福車站,再步行五分鐘, ... 於 books.google.com.tw -

#16.罩子放亮,職場橫著走 - Google 圖書結果

(5)犯錯誤時解釋很多的男人婚後夫妻之間容易吵架。當我們的戀人在約會時間晚到半個小時或一刻鐘時,他反反復複地解釋是因為什麼什麼原因才遲到的,這樣的人就是沒有能力 ... 於 books.google.com.tw -

#17.一刻钟等于多少分钟(古代一刻钟是多久)-惠政号自媒体

一天一夜是24个小时,所以箭上的一个刻度所代表的时间就是24个小时除以100,等于14分24秒,是为一刻钟。直至清初,将100刻改定为96刻,每刻时长变为15 ... 於 www.aqzrx.com -

#18.一刻是什么意思呢(古代一刻钟是多久)

一刻钟 为什么不是十五分钟时间?一点钟竟然不是一个小时,原来古代的记时与现在有这么大的差异,弄不懂这些基础知识,会对很多古籍中的时间描写产生 ... 於 www.lamabeibei.com -

#19.政府公報 - 第 6 卷 - 第 175 頁 - Google 圖書結果

... 時間已到可延長一刻鐘令旁聽退席以便報告秘密事件十二時敬孩長未來这将委員能淡台一齊去更正一齊公布更妙五十八號(顯視高)眾議院議只選舉法第四條各項既已解釋清楚 ... 於 books.google.com.tw -

#20.人死亡前後一刻鐘究竟發生了什麼? - 佛學交流網站

遺憾的是,只有具備專門知識的少數人,才能解釋這些徵象。他們的目的是預先警告這個人他的生命正面臨危險,同時提醒他在這些症候發生之前,需要修延長壽命 ... 於 buddha.origthatone.com -

#21.由etymonline 提供的quadrant 的詞源、起源和含義

... cadran,是羅馬硬幣的名稱,也是“日晷”的意思,源自拉丁語quadrantem(主格quadrans)“四分之一,一刻鐘”,也是價值四分之一as 的一種硬幣; 這個名詞使用 ... 於 www.etymonline.com -

#22.走向兩個父親── 專訪編劇陳健星,深談新戲《臥龍:永遠的 ...

他解釋:「比方說,我們沒有篇幅去描述劉備與諸葛亮過去十六年如何甘苦與共,於是,生的重量就被放在離別的那一刻,如何用最精簡的對話帶出生的厚度? 於 today.line.me -

#23.現在幾點鐘? 教你用英文表達時間!

Quarter of an Hour 十五分鐘/一刻 ... 會有互動性的字幕,也就是說當你點擊任何字,你就會看到圖片、解釋和實用的例句。 時間-英文. 於 www.fluentu.com -

#24.詩人里卡多逝世那一年 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

... 他死前一刻鐘還生龍活虎,他沒有一刻鐘想過一刻鐘後就不再生龍活虎的痛苦。 ... 向一群底下人解釋,沒有比共產黨員更壞的,共產黨不要雇主,也不要工人,他們不接受法律 ... 於 books.google.com.tw -

#25.武俠小說名詞解釋:「古代世界度量衡(時間版)」

大家好,又到了《杳杳寒山道》的奇特名詞解釋時間 ... 在現代,只有「一刻鐘」仍然通行,其他幾種都已鮮少使用了(除了在國文課讀到以外)。 於 jshw7654.blogspot.com -

#26.一刻- 日文翻譯中文字典

日文解釋:. (1)わずかな時間.片時. 這個事一刻也不能耽誤/この事は一刻の猶予も許されない. (2)15分. 差一刻鍾三點/あと15分で3時になります. 15分間一時一刻 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#27.一刻钟是多久,古代的一天为几刻钟呢?

一刻钟 就是15分钟啊。~ 这你也问~ 不是吧~~ 一天为24小时24X4=96刻钟. 於 m.ximalaya.com -

#28.一盞茶

大紳(*謝縉一盞茶、一彈指、一瞬間我們經常聽到的還有一盞茶的時間,這個意思就是從茶泡好到能喝完,這個我試了一下大概就是15分鐘左右,一刻鐘的 ... 於 servisnakladnichvozidelcarvis.cz -

#29.刻(時間) - 維基百科,自由嘅百科全書

刻,時間單位一種,現代指四分一個鐘,即係15分鐘,又叫骨。但古時時間單位係用百刻 ... 一刻嗰十幾分鐘,喺古時係短時間,個意思一直延用至。例如有卡通片叫相聚一刻 ... 於 zh-yue.wikipedia.org -

#30.剎那、瞬間、彈指一揮間、一刻鐘、一炷香,這些時間是多少呢 ...

一晝夜為24小時,因此箭上的一個刻度所代表的時間就是24個小時除以100,等於14分24秒。清朝初年,正式將100刻度改定為96刻,每刻時長變為15分鐘整,一刻鐘 ... 於 kknews.cc -

#31.嫁到低窪國的兔- [數字] 從前我天真地以為 ...

不過9:45,荷語是倒數的:刻前十(kwart voor tien),十時前一刻鐘(十五分鐘)。 最可怕的是20分、35分那些較鎖碎的時間。如vijf over half zeven 直譯是: ... 於 m.facebook.com -

#32.月令

解釋 : 月令. 2 responses. Chi 說. 月令是指月份交替時如除夕與初一交換令時時間為亥時(21:00~23:00)至子時(23:00~01:00)一刻(一刻鐘=15分鐘). 於 www.plurk.com -

#33.幾個字 - 書寫而已notes and books

商務版的《廣州話普通話詞典》說「字」的其中一個解釋是「一刻鐘」。按一刻鐘是十五分鐘,這與我一向了解的「一個字」… 於 notesbooks.wordpress.com -

#34.安樂傳- 陸劇-戲劇

次日,任安樂向洛銘西賠罪,並解釋了誤會。 ... 韓燁發現任安樂與洛銘西私語鐘海之事,質問洛銘西為何不告訴自己,同時說出了懷疑帝承恩。 於 www.myvideo.net.tw -

#35.一刻钟是什么意思一刻钟解释

一刻钟是什么意思一刻钟解释 ... 工具,它把一个时辰平均分成了八份,一份叫做一刻,而根据上面的分析来看,一份正好是西方计时方法中的十五分钟。 於 m.yxlady.com -

#36.韓劇《絕世網紅》彩蛋解析!網紅朴珪瑛「死而復活」,客串埋第 ...

對此,「韓俊景」有解釋,倘若他不讓傭人做這件事的話,對方就會被Fire, ... 就坐在他的正對面位置後,他的眼睛便一刻都沒有從徐雅莉的身上移開過! 於 www.cosmopolitan.com -

#37.神奇氧微粒助缺氧兔子多活一刻鐘

據From Quarks to Quasars網站報道,該種氧微粒放在混合液體內,不會形成對生命構成危險的巨大氣泡。 該網站又解釋,那些微粒非常細小,它們的直徑平均只有2至4微米。 當 ... 於 hk.yahoo.com -

#38.一刻

在談論何謂一刻鐘城市之前,法國城市規劃師Clément Tricot和城市設計師Morgane ... 一刻的解释(1) [a short while]∶指短暂的时间;片刻一刻千金(2) [a ... 於 wf.wandsworthboilers.co.uk -

#39.何为“一刻钟”,一刻钟是多少分钟? - 国学参考

中国人为什么称十五分钏为一刻钟呢? ... 一刻钟. 今北京皇宫“紫絷城”中路“交泰殿”内珍藏着的“铜壸滴漏”,是清乾隆十 ... 下面我们解释一下相关问题。 於 www.guoxueck.com -

#40.笑喊姑娘(@laughcrynurse)

最受歡迎嘅一刻 #嗱睇住先咋#未公開㗎 ... 菇涼的卑微願望 #每日遲走半個鐘是日常 ... Exac7lyyyy #不解釋#唔明請自行Google #有得醫. 於 www.instagram.com -

#41.一刻鐘便民生活圈如何勾畫 - 中國政府網

近日,商務部等12部門聯合印發了《關於推進城市一刻鐘便民生活圈建設 ... 曲奎解釋説,離社區近一點的購物中心就是便民服務,做差異化和選擇性佈局。 於 big5.www.gov.cn -

#42.古巨基演唱會︱7大焦點!22位年輕歌手撐場親自回應為何 ...

喺咁多合作單位入面,我都講過我好鐘意碌Youtube,好鐘意搵一啲單打獨鬥嘅 ... 《心跳回憶》(w/ 細貓); 《歡樂今宵》; 《一刻永恆》(w/ Dark) ... 於 www.weekendhk.com -

#43.雯雯又放負!挺巨肚拍照疑暗示離家出走斥張致恒婚後不停 ...

... 我只係嗰一刻好辛苦,所以就打出嚟。」 重提老公不滿被數臭倒米她又解釋要開設收費平台,是排除有黑心或並非真心關心自己的人在其社交網出現, ... 於 www.ohpama.com -

#44.99種求愛方式 - Google 圖書結果

他也知道自己印象分大減,但也不好急著解釋自己遲到的原因,只好努力等待機會。一直到了約會快結束時, ... 由於我遲到耽誤了一刻鐘,你能幫幫我,把這一刻鐘補回來嗎? 於 books.google.com.tw -

#45.Skhtskss為欺凌學校,sherrie ng為欺凌者

責任係Sherrie ng 6. sherrie ng 做埋d咁既野,個個都鐘意佢因為佢係欺凌者7 ... 去到我真係頂唔順,去到俾人屈,你地要罻我時,Irene Po連俾我解釋既 ... 於 lihkg.com -

#46.課程– 知識一刻鐘

數據、行銷、課程 / 2022-12-13 / udemy, linkedin. 懂行銷更要會分析!!行銷基礎最重要的環節:分析的重要性。 透過行銷專家Matt Bailey解釋什麼是「分析學… 於 certiplat.com -

#47.第723章破門-顧總- 太太又去男科給你掛號了

江盛的權力鬥爭已經正式拉響,顧景琰自然一刻都不敢懈怠。 他對江盛勢在必得,除了因爲繼承父親的遺願,將 ... 唐笑笑想解釋的話又咽回了肚子裏,擡手指了指房間門。 於 m.bqg9527.com -

#48.第一千零二十七章1027最新章節- 假太監

武靈在書房裡揉著雙眼,心痛難忍,想了一刻鐘,還是決定回京都城。 ... 郭楷在書信中把情況解釋得十分詳盡,還把河西的情況也說了一遍,並且提醒武靈,調走北涼軍,有 ... 於 78novel.com -

#49.第257章- 幫老婆成首富了,結果跟我說離婚?

林凡瞥了他一眼,也懶得解釋,畢竟有馬世龍的照付,想必王文彬也不敢 ... 在這一刻,曹芬和甦成宏只希望,真正牛逼的人是王文彬,被打臉的人是林凡。 於 www.xiaoshuo.com.tw -

#50.44.何謂瘋,何謂癲? - 悅閱小說

不出一刻鐘的時間,沐玉沁就將解藥給煉出來了。 沐玉漓將解藥喂進夜奕世的嘴中,而沐玉沁也將另外一顆解藥交 ... 顧二少解釋道. “不錯。這便是守護著七劍的陰陽魔獸。 於 www.hareading.com -

#51.寺島言之掰不停的那一刻鐘

但是這樣的攤子撐不久,當優惠其過後,恢復原價便都門可羅雀,很快就不支倒地了。 有人解釋說:「那是這種店的雞排品質不好,一下子吸引大眾來吃,不好的口碑瞬… 於 news.readmoo.com -

#52.7點過一刻是什麼意思?

過去四分之一是什麼意思? 過了一刻鐘--記住,這意味著已經過了15分鐘。鐘上的每條小線都值 ... 於 tools.city -

#53.浙江人民出版社

好奇心雜貨鋪:《經濟學人》的萬物解釋. 作者:(英)湯姆·斯丹迪奇. 87折優惠價$219 ... 何寧寧:一刻鐘健身. 作者:何寧寧. 87折優惠價$407. 於 www.books.com.tw -

#54.第10章一刻鐘- 王國血脈

揣測著國王的意圖,泰爾斯呼出一口氣,冷靜地道:. 「是,法肯豪茲確實來找過我,但我……」 但可惜,國王絲毫不給他解釋的 ... 於 tw.ixdzs.com -

#55.亞洲超星團丨27歲丁子朗參選只為一個原因洪欣之子獲網民 ...

... 的丁子朗,突然轉戰選秀挑戰跳唱令網民無不愕然,丁子朗解釋今次參選之 ... 一個被安排,一個幫他在安排」,他們的目的很純粹,當時一刻的畫面, ... 於 www.singtao.ca -

#56.那些少女沒有抵達(新書、二手書、電子書)

很多年後吳依光才意識到這句話有兩個解釋的方向,一個指向滿足,一個指向 ... 謝老師在最後一刻才踏入教室,吳依光上前招呼,邀請謝老師坐在自己跟 ... 於 www.taaze.tw -

#57.quarter中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

十五分鐘,一刻鐘. I waited a quarter of an hour and then went home. 我等了十五分鐘然後就回家了。 I was there three-quarters of an hour. 於 dictionary.cambridge.org -

#58.普帥領車英超首擊逼和紅軍新兵迪沙斯取處子入球沙拿不滿 ...

那一刻我們需要穩定,需為球隊注入新力量,而且碰車路士就是張力十足的比賽。這就是我可以說的話。」高普續稱從此仗已看到「紅軍」更多的優點及 ... 於 life.mingpao.com -

#59.珍珠備忘記事- 人生的最後一刻鐘- 英格

卻往往又會讓人防不勝防,而生與死的交界於此則常取決於一瞬間,除天意外我們還能做何解釋呢? 謝謝老仔仔的回應。 生死兩隔,有時很近,有時很遠, ... 於 blog.udn.com -

#60.[子孫不肖] 老祖宗的時間制度 - 中華傳統徒手絡子- 痞客邦

看了網路很多談中國傳統的時間制度,〔刻〕幾乎一面倒的錯誤,我們現在說的〔一刻鐘〕就是英文的quarter of an hour,這個quarter就是1/4的意思, ... 於 ropeart.pixnet.net -

#61.一刻鐘為多少分鐘一刻鐘等於多少分鐘

一刻鐘 為多少分鐘一刻鐘等於多少分鐘欣賞:古代人沒有鐘錶,起初用水滴計時,後來也用日晷計時。那我們經常所説的一刻鐘你知道是多少分鐘嗎?古代計時的工具叫“銅壺 ... 於 changshizhan.com -

#62.日職/王柏融已經到達北海道!日媒爆最快15日上一軍

就是為了等待這一刻,現在,他終於可以到北海道新球場《ES CON FIELD HOKKAIDO》好好享受自己的時光。 我是廣告請繼續往下閱讀 ... 聯盟解釋合約精神 ... 於 www.nownews.com -

#63.6.7.14 世華姊妹一刻鐘分享講座– 活動召集人冉瑞宜

國際激勵演說家雷洛美老師的演講主題則是“留下美好深刻的第一印象”。雷老師解釋說,人與人見面的3-7秒鐘,已經會對對方有個初步的評估,比如教育程度、 ... 於 www.gfcbwscc.org -

#64.XNUMX 點意味著多少 - 國家迴聲博客

或者,也許您正在嘗試向孩子解釋一個概念,但不記得這些術語。 ... 整點過15 分鐘時,我們說“一刻鐘”。 ... 時針上有一刻鐘(15 分鐘),分針上有五分鐘。 於 zh-tw.sadaalomma.com -

#65.我,末世劍修凌爻- 第八十五章玄心宗主

才分開了一刻鐘而已。 可他們為什麼…… 難道是“暴君”的傑作? 亦或是……雪女? 凌爻童孔急劇收縮 ... 於 www.novel543.com -

#66.一刻千金詞語解釋

一刻 千金,讀音yī kè qiān jīn,是一個成語,意思是一刻時光,價值千金。形容時間非常寶貴。舉例造句: 他連鼻菸也不嗅了,看一看鐘,六點還差十多分,他 ... 於 www.zdic.net -

#67.一條插喉餵食管,決定香港嚴重智障兒在哪裏渡餘生

她解釋,胃造口從前是大手術,但隨着微創手術興起,當智障人士有吞嚥困難或吸收不到營養時,醫生都會建議開造 ... 這一刻而言,她沒有人可以託付。 於 theinitium.com -

#68.巴茲魯曼:給我一刻鐘

莎士比亞那個時代也有他的流行音樂,我只是換掉了大家習慣使用的古典音樂,改用現代人的流行音樂來做解釋而已,那部電影中的加油站火拚戲更不是什麼MTV ... 於 4bluestones.biz -

#69.政府公報 - 第 154-183 期 - 第 175 頁 - Google 圖書結果

... 去更正一齊公布更妙五十八號(顯視高)紫議院議只選舉法第四條各項既已解釋清楚請照此投雲南一從長可以現時間已到可延長一刻鐘令旁聽退席以便報告秘密事件十二時試. 於 books.google.com.tw -

#70.一刻意思,一刻注音,拼音- 三度辭典網

老舍《離婚》十:“兩位小天使在東屋玩了有一刻來鍾。” ⒉ 指短暫的時間,猶片刻。 引唐白居易《短歌行》:“曈曈太陽如火色 ... 於 www.3du.tw -

#71.【飛機上產子】美事傳惡名孕婦刻意隱瞞惹議

這名前空姐寫道:「這名蕭查某從買票的那一刻起就撒了一個天大的謊言」, ... 她卻對空姐解釋為「脹氣」,甚至不願躺下,還頻問是否接近美國領空。 於 www.peoplemedia.tw -

#72.一刻鐘等於幾分鐘的推薦與評價 - 社群網紅飯店旅館推薦指南

關於一刻鐘等於幾分鐘在萊特‧微醺生活Facebook 的最讚貼文 · 關於一刻鐘等於幾分鐘在一刻钟等于多少分钟- YouTube 的評價 · 關於一刻鐘等於幾分鐘在一個時辰 ... 於 inn.mediatagtw.com -

#73.日本設計|「立睡箱」提升工作效率推廣小睡文化是基本生理 ...

... 同時提高工作效率,讓每一刻的工作時間的效用最大化而且變得更具意義。 ... 首先要解釋為何是「立睡」,原因之一當然是節省位置,讓大家的小睡 ... 於 www.hk01.com -

#74.【2023 英文單字】國、高中必背7000 單字表統整,好用網站 ...

1. a 一(個) 51. August八月 101.black 黑色(的) 151.camp 露營 2. a few 一些 52. aunt 伯(叔)母 102.blackboard 黑板 152.can 能夠 3. a little 一些 53. autumn 秋天 103.blanket 毯子 153.candle 蠟燭 4. a lot 許多 54. away 遠離 104.blind 瞎的 154.candy 糖果 於 tw.amazingtalker.com -

#75.香港中文大學普通話教育研究及發展中心

我便解釋:不是唸一個字的時間,而是鐘表上所表示的12個數字,一個字不是正好5分鐘 ... 北方話中要麼太精確,非要說出幾點幾分不可,要麼時間單位偏大,只有一刻鐘( ... 於 www.fed.cuhk.edu.hk -

#76.一刻的日文日語翻譯

片時.這個事一刻也不能...,點擊查閱查查在線詞典提供的詳細日語解釋和翻譯. ... (2)15分. 差chà 一刻鐘三點/あと15分で3時になります. 於 tw.ichacha.net -

#77.第1273章-殘王爆寵囂張醫妃免費全集

“也不是,”福運長公主解釋說,“隻是覺得季老應該是很有經驗的,所以跟著他走出錯的可能會小一些。” ... 又走了一段路之後他們停下來休息了一刻鐘。 於 www.auckland2011.com -

#78.粵普快譯通 - 第 86 頁 - Google 圖書結果

等多我一個骨鐘就得嘞。 ... 【解釋】「骨」為英語 quarter 的音譯,「一個骨」意即四分之一,一般用於指時間和重量, ... (我們約好九點三刻等,你十點才來,遲到一刻鐘。) ... 於 books.google.com.tw -

#79.不消一刻- 解釋、用法、例句

ㄅㄨˋㄒㄧㄠㄧㄎㄜˋ. bù xiāo yī kè. 解釋. 連一刻鐘都不需要,即一下子。形容時間短暫。《文明小史》 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#80.帶著老二去流浪(二)

... 什麼,但她卻選擇繼續忍受我的摧殘,這一切只能解釋她是念情之人。 ... 看她的手機時間來計時,當我老二在進洞那一刻,她手機的時間顯示是20分。 於 www.jkforum.net -

#81.一刻鐘的英文

The clock strikes the hours, the half ... 一刻鐘英文翻譯:a quarter = fifteen minutes…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋一刻鐘英文怎麽說,怎麽用 ... 於 info.todohealth.com -

#82.中台山月刊249期--本期主題:修善積福光明人生

... 這樣就把過去、未來解釋得太狹隘,對因果的看法也不正確。什麼是過去、未來?昨天是過去、前一刻鐘、前一秒鐘也是過去;明天是未來,下一刻鐘、下一秒鐘也是未來。 於 www.ctworld.org.tw -

#83.【自由副刊】奈良有鹿

京都車站出發的火車,一刻鐘不到便擺脫了纏綿多日而毫無停歇態勢的微雨, ... 男孩舉手比了個方向,想對我解釋卻不知如何表達,他轉過頭去徵詢夥伴 ... 於 art.ltn.com.tw -

#84.香落九重第383章需一刻鐘

他們以前也雇傭過過煉丹師,煉制一爐丹藥都需要一兩個時辰,這么多藥材可不是一爐兩爐就能煉制完的。 妘香落也不跟他解釋,直接拿出石窩,釋放出自己火系 ... 於 tw.zhsxs.com -

#85.一刻鐘是多少分鐘一刻鐘表示多少分鐘

另外我國古代還有一種叫做日晷的計時工具,它把一個時辰平均分成了八份,一份叫做一刻,而根據上面的分析來看,一份正好是西方計時方法中的十五分鐘。 這 ... 於 ppfocus.com -

#86.一刻詞語解釋/ 一刻是什麽意思

'如言而蝕,不差毫髮。” 老舍《離婚》十:“兩位小天使在東屋玩了有一刻來鐘。” 指短暫的時間,猶片刻。 唐白居易《短歌行》:“曈曈太陽如火色,上行千里下 ... 於 www.chinesewords.org -

#87.193收騷擾訊息宣布以後唔謝票因工作繁忙身心疲累缺席謝票場 ...

... 失望,更有人要求官方解釋原因:「可唔可以解釋下193同Dee失場原因? ... 已收到193退款,但概歎由《造星1》開始支持佢,到呢一刻對佢徹底失望。 於 holiday.presslogic.com -

#88.一刻鐘

中文名一刻鐘古代銅壺滴漏西方一天平均分成二十四份我國古代一天平均分成十二份名詞解釋這是因為時間的計算都十分相似的緣故。 於 healer-marketing.pl -

#89.古人如何看时间

在钟表还没有普及前,古人是通过钟鼓楼来知晓时间的。早在汉朝,我国就有了钟 ... 日晷最小的刻度合今天15分钟,所以古人管15分钟叫一刻或一刻钟。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#90.港科技公司一「芯」驗新冠一刻鐘搞掂鼻咽樣本

他解釋,微流控芯片上有7個設有內置泵試劑液槽,每款試劑對應特定的疾病。當芯片插入ALiA後,檢測程序會自動運行,控制內置泵的膨脹及閥門開關, ... 於 m.tkww.hk -

#91.鐘(漢語漢字):基本信息,基本字義,繁體字意,詳細解釋,詞性 ...

也指某個一定的時間,例如“一刻鐘”。同時,鐘也是姓氏。 基本介紹. 中文名:鐘; 外文名:英語:clock 愛沙尼亞語 ... 於 www.newton.com.tw -

#92.古巨基- 有少少愛(& Delta T)

有少少愛(& Delta T) 作詞:黃偉文/Delta T 作曲:張佳添古:或者都有少少愛吧Delta T:(gotta gotta gotta little bit love yeah gotta bit love) 古:或者都有少少 ... 於 mojim.com -

#93.雯雯臨盆在即千字文轟老公張致恒仍不停溝女宣布取消收費IG ...

... 諗過後果,亦都冇諗過之後發生嘅事,我只係嗰一刻好辛苦,所以就打出嚟。 ... 她又解釋要開設收費平台,是排除有黑心或並非真心關心自己的人在其 ... 於 std.stheadline.com -

#94.《奧本海默》10大彩蛋:性、後悔和「原子彈」,才是諾蘭和席尼 ...

當你仔細想想,那真的是最不可思議的一刻,引爆一顆原子彈的風險是如此 ... 他們的『浪漫』已超越了政治」,他解釋:「奧本海默生活中的各種面向,性 ... 於 www.elle.com -

#95.一刻是多久時間? - 雅瑪知識

古代一天分十二個時辰,一個時辰兩小時。而一個時辰又分8刻,每刻15分. 古代一刻是多長時間. 古人曾以銅壺滴漏 ... 於 www.yamab2b.com -

#96.一刻钟(时间计量单位)

一刻钟 以前我国没有今天这样的钟表,古代计时的工具叫“铜壳滴漏”。它是靠铜壶里的水,一滴一滴往下漏来计算时间的长短的。 2. 朗读段落. 意见反馈. 历史沿革. 於 baike.sogou.com -

#97.一刻钟等于多少分钟

一刻钟 的由来:在没有钟表的古代,人们用一种叫“铜壶滴漏”的工具来计算时间。 ... 刻度所代表的时间就是24个小时除以100,等于14分24秒,是为一刻钟。 於 www.youtube.com