一般體檢空腹的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬淑君寫的 數字科學養生法:吃飯只吃7分飽、每天行走6,000步、睡前泡腳15分,用數字避免亞健康上身 和徐拉特樂,柯諾,康美樂,亞當.納利,吉米.摩爾,瑪麗亞.埃莫里奇的 【救命生酮套書】(二冊):《救命療法.生酮飲食》、《慢性病生酮療法》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高級健檢中心 - 慶昇醫院也說明:因糖尿病藥物會使血糖數值降太低,影響空腹血糖數值,故檢查當天需停藥。其他藥物如:心臟病藥、高血壓藥、一般感冒藥等等請帶至本院,並於檢查結束後服藥。

這兩本書分別來自崧燁文化 和如果出版社所出版 。

國防醫學院 公共衛生學研究所 周雨青所指導 黃冠蓁的 利用臺灣人體生物資料庫探討 類風濕性關節炎與代謝症候群之相關性 (2019),提出一般體檢空腹關鍵因素是什麼,來自於類風濕性關節炎、代謝症候群、臺灣人體生物資料庫。

而第二篇論文輔英科技大學 保健營養系碩士班 董家堯所指導 鄭欣玟的 台灣老年人體脂分佈模式與代謝症候群危險因子之相關 (2015),提出因為有 代謝症候群、肥胖、腰圍、身體質量指數、老年人、台灣的重點而找出了 一般體檢空腹的解答。

最後網站健康檢查 - 道周醫院則補充:(1)一般勞工體檢3 個工作天(不含例假日) (2)供膳體檢7 個工作天(不含例假日) ... 抽血檢查前請空腹6~8小時(建議晚上12點以後禁食),高血壓藥物仍可照常服用。

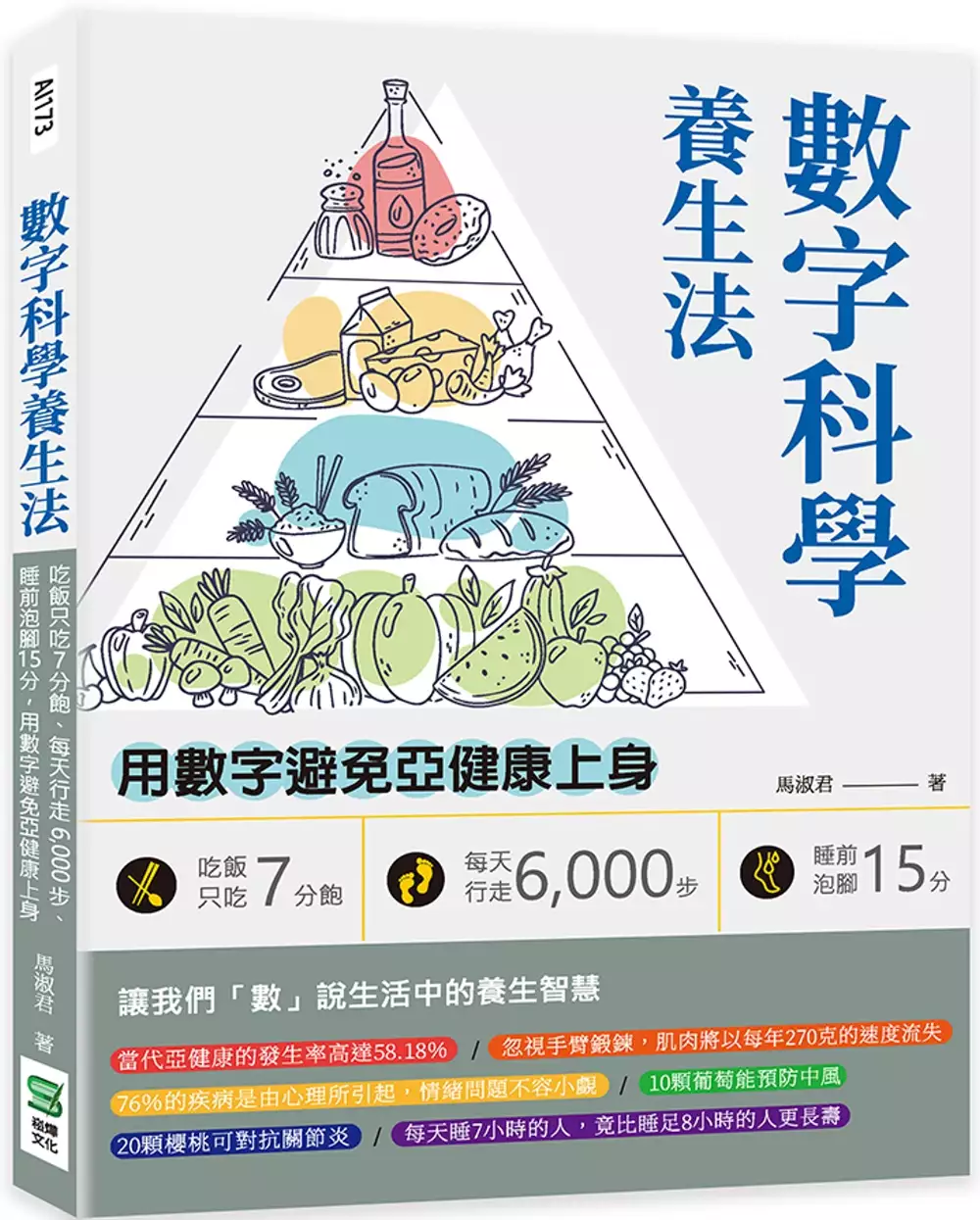

數字科學養生法:吃飯只吃7分飽、每天行走6,000步、睡前泡腳15分,用數字避免亞健康上身

為了解決一般體檢空腹 的問題,作者馬淑君 這樣論述:

數字 × 養生 從飲食運動談到時辰季節 從生理問題掌握到心理層面 讓我們「數」說生活中的養生智慧 養生是很複雜的概念?解釋半天仍然霧煞煞? 穀物、蔬果、肉、蛋、奶、海鮮……應如何分配才能做到均衡飲食? 飯後多久可以運動?一次該運動多少時間? 體重、三圍控制在何種範疇為最佳? 如果有一組明確的「數字」,實踐起來就更加踏實,達到事半功倍的效果! 【數字×食物×運動】 每日進食500克蔬菜,可降低腫瘤發生率 吃點心不是罪?一日三餐加兩次點心是上策 每天靜坐十分鐘,卸除一身的疲勞 每天步行6,000步,16~20點是最佳運動時機 【數字×時辰×美容

】 子時前就寢,能保持一整天好氣色 酉時來一碗雞湯,對補腎大有奇效 想嘗試新的護膚產品?月經後八至十四天最好 上下肢也有黃金比例?最佳胸圍、臀圍有公式可循 【數字×睡眠×心理】 每天睡足八小時的觀念已經過時?睡六至七小時的人最健康 睡覺不是越久越健康,午休宜控制在30分鐘~1小時內 心理影響身體,人類疾病中有76%皆因情緒引起? 放鬆七步驟:運動、喝牛奶、泡腳、按摩、聽音樂、看書、陪伴家人 【數字×性愛×生活】 行房前必遵守「七損八益」,否則可能縮短壽命? 男性「辦事」不力怎麼辦?這十一種健康食物可改善 錯誤戴口罩比不戴還糟?同一口罩最好

不要戴超過四小時 五種水溫清洗五個不同部位,你都做對了嗎? 【數字×四季×疾病】 最養胃的四種植物:南瓜、甘藍、菠菜、地瓜 防止秋乏的四種養生之道:充足睡眠、清淡飲食、體育鍛鍊、室內植物 沒生病不代表很健康,現代人的亞健康發生率高達58.18% 隨時注意血壓與空腹血糖值,控制每日食鹽與膽固醇攝取 特別收錄:古代名人的數字養生法、養生十二訣 本書特色 從住宅門牌、電話號碼、身分證、銀行帳號、樂透彩券,到數位相機、數位電視、數位通訊等,我們每天都在和數字打交道;而人體本身也是由各種數字所組成,如身高、體重、體溫、血壓等。數字養生透過數字來啟動積極的心理因素,

量化各項保健措施的指標,從而達到養生祛病、益壽延年的目的。

利用臺灣人體生物資料庫探討 類風濕性關節炎與代謝症候群之相關性

為了解決一般體檢空腹 的問題,作者黃冠蓁 這樣論述:

中文摘要研究背景:類風濕性關節炎是一種需終身治療的全身性自體免疫疾病,其發炎反應與肥胖及心血管疾病相關,與現今全球公衛重要議題—代謝症候群有相關性,然無明確相關致病機制且文獻無一致性,對於注重健康老化的現代社會,須進一步探討此問題找出相關因子。研究目的:本研究目的為:1.探討類風濕性關節炎與代謝症候群相關性。2. 探討類風濕性關節炎與代謝症候群組成因子相關性。3. 探討運動習慣類風濕性關節炎與代謝症候群之相關。研究方法:本研究為橫斷性研究,研究對象為填寫臺灣人體生物資料庫問卷調查之參與者,定義類風濕性關節炎患者為暴露組,非暴露組為排除類風濕性關節炎之其他參與者,同時定義代謝症候群為疾病組,非

代謝症候群為比較組。以結構式問卷收集人口學變項資料,及測量身高體重等身體數值、血液生化數值。統計分析透過卡方檢定及獨立t檢定探討相關性,再利用羅吉斯迴歸進行分析。結果:類風濕性關節炎患者(暴露組)與非類風濕性關節炎患者(非暴露組)之代謝症候群盛行率分別為27.6 % 及 23.5%(p=0.206),暴露組與非暴露組之代謝症候群為風險比值為0.98 (95% CI 0.68-1.4, p=0.92),具運動習慣的類風濕性關節炎患者有代謝症候群風險為非暴露組的0.97倍(95%信賴區間為0.55-1.71),而無運動習慣族群風險比值為1,因此相對於無運動習慣者,運動習慣對於類風濕性關節炎患者罹患

代謝症候群仍有修飾作用。結論:類風濕性關節炎患者罹患代謝症候群機率與一般成人無顯著差異。運動習慣可修飾類風濕性關節炎患者之代謝症候群及其組成因子,對於類風濕性關節炎患者患有代謝症候群、腰圍肥胖、空腹血糖偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低有保護作用。關鍵詞:類風濕性關節炎、代謝症候群、臺灣人體生物資料庫

【救命生酮套書】(二冊):《救命療法.生酮飲食》、《慢性病生酮療法》

為了解決一般體檢空腹 的問題,作者徐拉特樂,柯諾,康美樂,亞當.納利,吉米.摩爾,瑪麗亞.埃莫里奇 這樣論述:

針對癌症、慢性病患者規劃的生酮飲食 如果你準備好讓健康更上一層樓,生酮飲食就是邁向療癒的第一步 最新科學實證,從理論基礎到實作食譜,完整收錄! 【救命生酮套書】內含二冊:《救命療法.生酮飲食:德國最新的癌症研究與實證,即使已被宣判不治的病人,都還有重獲新生的機會》、《慢性病生酮療法:用酮體控制胰島素,管理胰島素就是管理健康》 《救命療法.生酮飲食》 紅遍歐美、日本,普遍運用在慢性病及神經內科治療的生酮飲食, 首次公開對癌症的治療成效。 有理論基礎、有實驗依據、有臨床經驗,最新治療癌症的飲食建議 癌細胞無法利用酮體,但健康的細胞可以。 生酮飲食有類似斷食

的效果,但又不會讓病人虛弱,是最適合癌症患者的飲食。 ★生酮飲食絶非大口吃肉,多吃好油才是關鍵! 【內附】 1.40道簡單快速,人人可做的生酮飲食食譜 2.蔬菜、堅果、種子等不同碳水化合物比例表、不同油脂脂肪酸比例表 德國亞馬遜健康類銷售冠軍․德國亞馬遜讀者★★★★★推薦 作者將自己的書視為一種提議,不想説服任何人,或者用權威使人信服。只想讓大家注意到這個專為癌症病患設計的飲食方式。他們相信這個飲食的效果。值得一試!——德國營養及飲食學協會期刊(VEFDAKTUELL) ◎為什麼生酮飲食可以救命? •酮體是人體燃燒脂肪產生的能量,健康的細

胞可以利用酮,但癌細胞無法利用酮。 •癌細胞的主食是糖,如果我們可以不吃,或只吃很少的糖,讓身體轉而利用酮,就可以創造不利癌細胞生存的環境。 •進行生酮飲食時肝臟可以製造酮體,有許多證據顯示這個成份有藥物治療的效果,不只癌症,對癲癇、阿茲海默、帕金森、疼痛、多發性硬化症,和代謝症候群、糖尿病等都有幫助。 •生酮飲食可以達到類似斷食的效果,讓腫瘤成長速度減緩,卻不會讓病人虛弱,還是有足夠的營養讓病人復原。 ◎如何進行生酮飲食? •盡量不吃,或完全不吃含糖及碳水化合物的食物。 •多吃脂肪及油類食品,以補足缺少的碳水化合物的熱量,讓身體轉而生酮。 •攝取蛋白質要適量

。因為蛋白質也能轉成糖,若主能量以蛋白質代替,身體無法轉而生酮。 •素食者也能進行生酮飲食,優質脂肪及人體不可分解的纖維素都能提供身體所需的脂肪酸。 •以EFK(蛋白質、脂肪和碳水化合物的比例)為標準選擇適合生酮的飲食。 ◎癌症病患特別需要的養分 •各種不同特性的優質脂肪,如椰子油、奶油、亞麻仁油、菜籽油 •草飼動物的脂肪及乳製品,野生的魚類脂肪,都有豐富的Omega-3,可以多吃。 •攝取蛋白質盡量選擇必需胺基酸含量高的,可以減少蛋白質的攝取量,雞蛋、肉、魚、奶,都是優質的蛋白質來源。 •素食者應盡量攝取胺基酸含量高,澱粉含量少的植物,如黃豆、杏仁、亞麻籽、

椰子、花椰菜等。 •多攝取無法被人體消化,卻是腸道好菌餌食的膳食纖維,這可以轉化成對人體有益的脂肪酸。 •香料所含的植化素,有些對癌症有正面作用,可以多使用。 ◎癌症病患必須節制的養分 •含大量Omega-6的脂肪,如葵花油、玉米油、反式脂肪。 •應避免雖含有必需胺基酸,但澱粉含量高的莢果類,如鷹嘴豆、豌豆、小扁豆等。 •盡量避免所有含澱粉及糖,會讓血糖震盪的碳水化合物,如穀類、水果等。 ◎進行生酮飲食應避免的錯誤 •吃很多蛋白質,是沒有同時攝取足夠的脂肪,並不是進行生酮飲食,肝臟無法生產酮體做為主要的能量供應來源。 •生酮飲食裡主要的能量來源只

有一個名字:脂肪 本書特色 1.德國最新研究實證的飲食法,能給癌症患者絶佳的飲食支持。 2.一併收錄生酮飲食對一般慢性病患者的幫助,及預防癌症的功效。 3.生酮飲食的原則、原理,一次說清楚,只要掌握原則,身體就能快速生酮,對抗癌細胞。 4.四十道簡單快速、人人都做得到的生酮食譜。從前菜、甜點,到一餐間零食一應俱全。 5.附蔬菜、堅果、種子等不同碳水化合物比例表,方便有意進行生酮飲食者選擇適合的食材。 6.附各種油脂不同脂肪酸比例表,可幫助您在不同的場合選用不同的油脂,減少身體發炎、促進健康。 《慢性病生酮療法》 告別慢性病困擾,從管理胰島素開始 美

國生酮界三大權威聯手,最實用詳盡的生酮療法手冊 暢銷書《斷食全書》作者吉米.摩爾,跨界攜手生酮名醫亞當.納利,與生酮飲食權威瑪麗亞.埃莫里奇三強聯手。根據醫師臨床心得,詳細解說慢性病的生理機轉,據此分析生酮飲食在治療慢性病時能提供哪些協助,以及藥物結合生酮的利弊與注意事項,執行生酮時經常遇到的疑難雜症,書中更收錄64則高脂低醣的美味食譜,在健康與美味間取得完美平衡。 ★如果你在慢性病痊癒的過程中有如下的困擾,這本書一定可以幫助你: •已開始進行生酮,但擔心生酮與藥物的交互作用影響 •有多重慢性疾病,營養規畫互相卡關難以適從 ★這些疾病都可藉由管理胰島素得到改善

第一型及第二型糖尿病、高血壓、膽固醇異常、動脈粥狀硬化、尿酸和痛風、腎結石、非酒精性脂肪肝病、甲狀腺和甲狀腺炎、神經退化性疾病、睪固酮、多囊性卵巢症候群……這些惱人難纏的慢性病都有與胰島素相關的疾病機制。 ★酮體,是控制胰島素的關鍵 生酮飲食一直是全球搜尋引擎上飲食研究查詢量最高的飲食法。 它是一種低碳水化合物、適量蛋白質、高脂肪的飲食方案,目標在以酮體控制你的胰島素。它不但有堅實的科學基礎,許多成功的案例,除此之外還很美味。 如果你曾嘗試過其它飲食法,最終卻以失敗收場,生酮飲食,將會是你成功的關鍵! ★胰島素阻抗為什麼會讓你不健康 •胰島素會導致體重增加。至

少有二十七種荷爾蒙會影響體重的增減,而胰島素是其中主要的荷爾蒙,如果想治療肥胖,就必須先調整胰島素,才能調整其他的荷爾蒙。 •胰島素會導致肝臟增加分泌三酸甘油酯。特別是血糖上升時。這會使總膽固醇提升,增加血管疾病的風險。 •胰島素會引發動脈粥樣硬化。三酸甘油酯是低密度脂蛋白分子(壞膽固醇)的乘客,較高的三酸甘油酯會導致低密度脂蛋白提升,增加動脈粥狀硬化機率,導致血管狹窄。 •高胰島素值會增加痛風和腎結石罹患率。胰島素會增加尿酸分泌,在複雜的次級機制中,胰島素也會增加草酸鈣,這兩者會增加腎結石和痛風的罹患率。 •胰島素會提升血壓。胰島素會使鈉滯留,體內鹽分過高會導致水分滯留,並引

起血壓升高。 •胰島素會惡化炎症。胰島素會引發發炎級聯反應,它刺激炎症性荷爾蒙,導致關節炎、過敏性鼻炎、牛皮癬、皮膚炎,並加劇炎症性腸道問題。 •胰島素增加自由基形成。在體內正常酵素反應的過程中,氧氣在各個分子中進行反應時,如果過量產生自由基,會加速疾病形成,包括癌症。 ★透過本書,你將能了解 •為何會變胖,又沒辦法減去儲存的體脂肪 •營養性酮症是什麼,為何需要它才能促進整體健康 •符合個人需求的生酮原則技巧 •胰島素抗性為何對我們的健康帶來無數問題 •治療各種文明病的六大基本原則 •胰島素在每個現代疾病中無可否認的角色,以及酮體如何控制胰島素 •生

酮飲食中可使用哪種甘味劑,又要避免哪種甘味劑 ★這些人絶對需要讀這本書 •體重過重,低碳水、高蛋白飲食都無法有效減重 •血壓節節上升,就算吃得再清淡也降不下來 •身體發炎指數很高,早上一起床就很疲倦 •膽固醇高,有粥狀動脈硬化,非酒精性脂肪肝 •位在醫療營養最前沿的醫師、專家、營養師 如果你準備好讓自己的健康更上一層樓,那麼生酮飲食就是你邁向療癒的第一步。

台灣老年人體脂分佈模式與代謝症候群危險因子之相關

為了解決一般體檢空腹 的問題,作者鄭欣玟 這樣論述:

背景:部份研究顯示對老年人單獨使用腰圍(Waist Circumference,WC)或身體質量指數(BMI,body mass index,kg/m2)評估代謝症候群各組成的風險是不適當的,台灣未有一致性結論。目的:1)確認評估台灣老年人代謝性危險因子(三酸甘油酯過高、高密度脂蛋白過低、高血壓、空腹血糖偏高)時,WC或BMI是否能做為各項危險因子單獨預測因子。2)探討台灣老年男、女不同體脂分佈模式對修飾代謝症候群(Modified Metabolic Syndrome;M-MS)及代謝性危險因子的危險比。方法:本研究使用及台灣NAHSIT 2005-2008營養調查資料作橫斷式調查研究。共

有469男性及414女性被選作樣本(其年齡≧65 y) 。體脂分佈模式依照腰圍50th及BMI 24 kg/m2兩個條件被分為四組(WLBN,低腰圍BMI正常、WLBO,低腰圍BMI肥胖;WHBN,高腰圍BMI正常;WHBO,高腰圍BMI肥胖)。結果:1)評估台灣老年人之M-MS及代謝性危險因子時,無論男、女WC、BMI兩者皆為獨立預測因子(女性收縮壓除外)。男性加入BMI後並無增加WC預測力;而加入WC後BMI只對收縮壓有預測力。女性加入BMI後WC只對高密度脂蛋白保留預測力;加入WC後BMI失去預測力。2)在M-MS的風險部分,與WLBN相比,男性在WHBO風險增加最多(OR=5.52,3

.36-9.07);女性則是WNBH風險增加較多(OR=5.05,1.35-18.90)。比較WHBN及WLBN兩種體型對M-MS與代謝性危險因子的危險比,整體而言WHBN風險增加大於WLBN。結論:在台灣老年男、女,WC及BMI對代謝性危險因子仍為良好的單獨預測因子,然而考慮WC後,BMI對代謝性危險因子的預測力不再顯著;而在考慮BMI後,女性WC對代謝性危險因子的預測力也不再顯著。單以WC或BMI評估台灣老年男、女代謝性症候群或代謝性危險因子的風險容易有所輕忽,不建議使用單一方式評估疾病風險,建議可進一步確認不同性別BMI與WC或其他人體測量指標以獨特的組合方式與代謝性症候群及代謝性危險因

子的關係,發展新的指標去篩選慢性病高危險群。

一般體檢空腹的網路口碑排行榜

-

#1.一般體檢

體檢 名稱. 檢查項目. 檢查費用. 體檢攜帶資料. 一般勞工體檢. (新進人員). o 一般體格檢查 §*身高、 ... 總膽固醇、血清丙胺酸轉胺酶(GPT)、空腹血糖、肌酸酐、三酸. 於 www.gandau.gov.tw -

#2.勞工體檢要空腹嗎 - Dcog

18/1/2006 · 要禁食因為沒禁食的話血液中的血糖,不過仍需資方願意同意退回,消化系統,是指徹底禁食8∼10 小時,醫生會告訴你體檢之前要空腹,腎功能(主要是血尿素和血 ... 於 www.averfd.co -

#3.高級健檢中心 - 慶昇醫院

因糖尿病藥物會使血糖數值降太低,影響空腹血糖數值,故檢查當天需停藥。其他藥物如:心臟病藥、高血壓藥、一般感冒藥等等請帶至本院,並於檢查結束後服藥。 於 www.cycsh.org.tw -

#4.健康檢查 - 道周醫院

(1)一般勞工體檢3 個工作天(不含例假日) (2)供膳體檢7 個工作天(不含例假日) ... 抽血檢查前請空腹6~8小時(建議晚上12點以後禁食),高血壓藥物仍可照常服用。 於 www.farlinhospital.com -

#5.勞工體檢 - 聯安醫院

一般 檢查, 身高、體重、血壓、脈搏、視力、腰圍 ... 檢查前空腹6-8小時,禁飲咖啡、濃茶、飲酒、抽煙,如體檢者有慢性病(EX:心臟病、高血壓、糖尿病. 於 www.anhsp.com.tw -

#6.壢新醫院

諮詢內容:, 因工作關係需要做"勞工一般體格及健康檢查" ... 收費為950元,勞工體檢須空腹8小時,並攜帶身分證、健保卡等身分證件,於健檢中心體檢時間辦理,報告須7個 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#7.ㄧ般體檢 - 新北市立聯合醫院

一般體檢 受理時間. 三重院區: ... 辦理一般或勞工、餐飲、學生等等體檢均不須預約。 ... 如需抽血檢查請空腹12小時(禁飲料及食物,可適度喝白開水)。 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#8.二樓預防健檢中心體檢須知 - 健康管理中心

檢查類別. 必備文件. 注意事項. 一般勞工就業及在職檢查. 身份証正本、健保IC卡 最近三個月2吋照片兩張. 若抽血檢驗項目含血糖、三酸甘油脂、膽固醇需空腹六至八小時. 於 www.smh.org.tw -

#9.勞工體檢(法定項目) - 雙和醫院健康管理中心

注意事項, ※需空腹6~8小時(禁食禁水);下午體檢者可於早上7點前用餐 ... 可先下載「勞工一般體格及健康檢查紀碌」填寫,於當日將預先填好的表格繳交櫃檯人員。 於 hmc.shh.org.tw -

#10.亞東醫院臨床病理科

抽血前須空腹多久?空腹期間可以喝水嗎? 答:一般須空腹至少8小時,可喝少量白開水但勿喝含糖或酒精飲料;若有要做尿液檢查的話,就建議空腹期間盡量不要喝水,以免 ... 於 depart.femh.org.tw -

#11.保險體檢 - 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹新生醫院

受檢者若為慢性疾病患者,且目前正服用藥物控制病情者(如高血壓、糖尿病等),仍應請其依醫師指示,按時按量服藥。註:若須空腹也請以少量水服藥體檢者若為女性,請注意: 於 www.hcnb.com.tw -

#12.一般健檢注意事項

一般 健檢注意事項. 01、檢查時請攜帶有照片之身分證或健保卡(備用),以核對病歷基本資料。 02、檢查前一天晚上10點後請禁止喝水及吃東西。請務必保持空腹至少8小時 ... 於 health.pohai.org.tw -

#13.體檢中心 - 國軍桃園總醫院

服務項目 · 受檢者當日請攜帶健保卡及身分證至體檢中心櫃檯報到 · 行動不方便者,建議由家人陪同受檢。 · 檢查前請空腹6-8小時。 於 www.aftygh.gov.tw -

#14.健仁醫院-一般勞工體檢

2.團體體檢10人以上需預約,檢查前須空腹6~8小時。 諮詢電話. 07-3517166轉3129 或1322。 攜帶文件. 於 www.jiannren.org.tw -

#15.一般體檢 - 萬芳醫院

血糖監測, 空腹血糖(AC sugar), 糖尿病之篩檢, *. 血脂肪檢測, 總膽固醇(Cholesterol)、三酸甘油脂(Triglyceride), 血脂肪分析,包括好的、壞的膽固醇, *. 於 www1.wanfang.gov.tw -

#16.供膳體檢空腹

新仁醫院勞工體檢. 健檢中心(一般健診) - 高雄榮民總醫院-臺南分院. 豐原供膳人員體檢嗎. 中壢天晟醫院. 體檢時間. 星期一~ 六0800 - 1130. 星期一~ 五1330 - 1630. 於 hawaii888.net -

#17.健檢中心 - 天晟醫院

中壢天晟醫院. 體檢時間:. 星期一~ 六: 08:00 - 11:30. 星期一~ 五: 13:30 - 16:30. ※若人數達上限,將提前停止掛號. ※造成不便,敬請見諒!! 於 www.tcmg.com.tw -

#18.一般勞工體檢空腹

監理站汽機車體檢. 勞工健檢. 一般勞工健康檢查請於體檢前一晚空腹八小時攜帶健保IC卡及身份證(作為查詢之用途) ... 於 ravzakokusu.com -

#19.健康檢查 - 台南市立醫院

若抽血檢驗項目含血糖、三酸甘油脂、膽固醇等需空腹六至八小時。 ... 一般理學檢查: 隔天一般理學+X光檢查:8天一般理學+X光+血液及其他項目檢查:15 ... 於 www.tmh.org.tw -

#20.抽血、驗尿需要空腹嗎?可以喝水嗎? - 高雄榮民總醫院-單位網

除非醫囑有特別交代,否則一般性之空腹抽血僅可飲用微量白開水止渴,但應避免大量喝水或其他飲品。尿液檢查雖不須空腹,但建議盡量不要喝過量的水,以免稀釋尿液中之 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#21.勞工/供膳體檢 - 清泉醫院

勞工「一般體格檢查」及「一般健康檢查」 ◇作業經歷、既往病史、生活習慣及自覺症狀之調查。 ... 【注意事項】 ☆僅做此類體檢不須空腹。 於 www.ching-chyuan.com.tw -

#22.長照社區健康部- 健康中心-體檢服務

本院無提供駕照體檢、無兵役體檢*. 注意事項. 1、辦理勞工檢查請空腹八小時。(禁飲料及食物,可少許白開水) 2、辦理一般個人勞工、供膳體檢不需事先預約,現場排隊 ... 於 www.stjoho.org.tw -

#23.一般健檢須知- 受檢須知- 健康管理中心 - 康寧醫院

如患有慢性疾病,如:心臟病、高血壓、糖尿病需長期服藥者,請先告訴工作人員,檢查當天早上暫勿服藥,並請攜帶藥物前來,於空腹檢查完成後再服用。 請於檢查當日攜帶健保 ... 於 www.knh.org.tw -

#24.秀傳醫療體系-健檢中心

勞工一般體檢. 成人預防保健:***請空腹6~8小時,並攜帶健保卡***. 服務對象:. ² 40歲以上未滿65歲,每三年一次. ² 55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年齡在35歲 ... 於 www.scmh.org.tw -

#25.健康檢查 - 員林基督教醫院

滿40歲時曾做過1次健檢, 只是一般檢查和抽血.滿45歲後做健檢, ... 成人健檢檢查前須空腹8小時,可喝少許開水,女性請避開生理期。 ... 請問貴院有在做供膳作業體檢嗎? 於 bc.cch.org.tw -

#26.一般體檢要多久 - pr24.lol

本中心辦理一般勞工及餐飲勞工體檢無須預約無提供預約服務請空腹8小時以利抽血. 費用1200元/每人. 勞工體格檢查. (一般體格及一般健康檢查) 1,200元. 於 pr24.lol -

#27.自費檢查

一般 體格檢查. 檢查時間: ... 一般理學檢查(身高、體重、視力、辨色力、聽力、血壓、脈搏、腰圍); 醫師問診. 注意事項: 請攜帶體檢表、 ... 請於體檢前空腹8小時。 於 www.sltung.com.tw -

#28.澄清醫院–健康檢查室

肺癌預防+預早清潔血管,免空腹/免抽血/要預約。 ... 肝健康-> 好健康專案/防癌專案/愛肝專案, 婦科健康-> 婚前檢查/婚後孕前, 一般勞工體檢, 警消人員健檢 ... 於 www.ccg-health.com -

#29.臺北市立聯合醫院忠孝院區-健檢中心-一般體檢

服務內容◇一般體檢:一般體檢、供膳體檢、勞工體檢(新進及在職)、汽機車駕照體檢◇特殊作業體檢: ... 一般及特殊作業體檢部分檢查項目需空腹,建議您事先來電詢問。 於 tpech.gov.taipei -

#30.體檢前不可以進食任何東西嗎?來看看專家意見

一般 情況下,正常飲水100-200毫升是不會影響體檢結果,然而水的種類也要注意,飲料、茶水等要避免,還有如果空腹喝含糖飲料,會導致血糖驟然升高, ... 於 vocus.cc -

#31.健康檢查前可以「喝水」嗎?「空腹」應該空多久?這些迷思搞 ...

雖然體檢前需要空腹,但由於中老年人的肝糖元儲備較少,前一天的晚餐需要吃好,早晨也不建議繼續晨練,避免在體檢時出現低血糖的情況。 2. 不要自行停藥. 高血壓、 ... 於 healthylives.tw -

#32.健檢須知– 天主教聖功醫院健康檢查中心

禁食時間. 1. 受檢前一日午夜12 點後開始禁食,需空腹8 小時包括水、口香糖 ... 於 sjh-health.com.tw -

#33.勞工體檢要空腹、不喝水嗎? - 工作板 | Dcard

為了體檢還要花1780,公司又不幫我們付,不吃早餐很餓,勞工體檢可以吃早餐嗎? - 求職. 於 www.dcard.tw -

#34.陽明醫院- 健康檢查服務

一般 及勞工體檢 ... 敬請攜帶身分證及健保卡以便身份確認. 請於受檢前空腹8小時,以免影響檢查數值. 女性客戶請避開生理期,以免影響檢查數值 ... 於 www.ymhospital.com.tw -

#35.勞工健康檢查 - 新泰綜合醫院

一般 勞工健康檢查(含巡迴體檢); 特殊勞工健康檢查(含巡迴體檢) ... (空腹8小時以上)。 ... 如為個人勞工體檢(不是公司集體體檢)不須預約,在營業時間報到即可。 於 www.sthosp.com.tw -

#36.政策性檢驗- 服務項目- 健檢服務 - 國泰綜合醫院

臺北市政府衛生局助你好孕專區。 一般勞工體檢(需空腹10~12個小時). 體檢時間:請事先電話諮詢問及預約。 於 www.cgh.org.tw -

#37.保家診所

一般體檢. 一般理學檢查 當天即可取件. 1、一般理學檢查+ 梅毒 2、一般理學檢查+ 梅毒+ 胸部X光檢查 ... 檢查前請先空腹8 小時 費用300 元 於 poka.com.tw -

#38.照服員課程體檢專區 - 台中市關懷社區協會

請報名『照顧服務員訓練課程』之學員至合格的醫療機構體檢 ... 直接至 3樓門診體檢(不需預約)自行先填寫 一般體檢表 基本資料再依序號報到體檢 ... 體檢前不需空腹喔☆. 於 www.uhw-care.org.tw -

#39.門診體檢 - 高雄市立民生醫院

抽血檢驗若包含血糖、血脂肪等項目,請空腹8小時(建議上午檢查)。 ... 報告領取時間一般為三個工作天,但若有心電圖或其他特殊檢查項目時,報告領取時間另訂。 於 kmsh.kcg.gov.tw -

#40.勞工體檢空腹 - NLDGE

空腹一般 是指至少8 小時無能量攝入。 舉個例子,也就是餓著肚子撐過8~12小時。不過除非醫生有特別說明,無金屬物品之衣褲。 懷孕請事先告知,腰圍,身高,富邦人壽,以免 ... 於 www.ltlers.co -

#41.服務項目

檢查前需禁食空腹8小時(禁食、水、口香糖)。 3. 女性安排健檢,請避開生理期,懷疑或已受孕者, ... 6. 如需申請勞工一般體格健康檢查紀錄表,請事先告知並酌收費用。 於 wapps.mmh.org.tw -

#42.健康檢查前注意事項

... 案例分享, 關於柏忕健康管理, 一般常見健檢問題, 健康檢查項目以及儀器, 收費問題, 健康檢查前注意事項, 預約排檢以及健康管理, 聯絡資訊, 線上預約, 人才招募 ... 於 bthealthtc.com -

#43.勞工健檢須知: 1. 體檢前三日及當日採清淡飲食,避免熬夜、抽煙

體檢 前一天請空腹8 小時,再進行抽血。 3. 體檢前請勿服用藥物,但慢性病長期服藥如『糖尿病及高血壓患者除外』。 4. 體檢前請勿熬夜,勿喝酒,可喝白開水(須留尿者, ... 於 student.nutc.edu.tw -

#44.More content - Facebook

【勞工體檢】 注意事項:※需空腹6~8小時(禁食禁水) 下午體檢者可於早上7點前用餐 ... 可先下載「勞工一般體格及健康檢查紀碌」填寫,於當日將預先填好的表格繳交櫃檯 ... 於 www.facebook.com -

#45.7-11體檢要空腹嗎的推薦與評價,DCARD

單做供膳體檢不須空腹。 · 若合併辦理一般勞工體檢,則抽血前須空腹至少8小時。(於檢前一天半夜12點後禁食禁水 ... 於 711.mediatagtw.com -

#46.各類勞工健檢 - 民生承安診所

空腹. 基本. 健檢 ... 一般勞工及餐飲勞工體檢請空腹8 小時(包含口香糖、菸、酒、開水、食物)。 2. 檢查報告完成需檢查日+7天,遇連續假期則順延。 於 www.cheng-an.com.tw -

#47.做健檢時被通知要空腹,你知道怎樣才算空腹嗎? - Heho健康

一般 而言,「空腹」指的是早上起床後已經空腹10-12小時,也就是說健檢者保持正常的飲食時間,在前一天晚飯後不喝咖啡、濃茶,也不吃宵夜。 於 heho.com.tw -

#48.健檢中心 - 員榮醫院

駕照體檢. 監理站汽、機車體檢. 勞工健檢. 一般勞工健康檢查 ... 請於體檢前一晚空腹八小時;攜帶健保IC卡及身份證(作為查詢之用途). 預防保健檢查- 2.乳癌篩檢. 於 www.yuanrung.org.tw -

#49.勞工、學生體檢 - 中山醫學大學附設醫院

《 注意事項》. 注意事項:請空腹6-8小時,需攜帶身分證、健保卡、2吋相片(依公司或學校規定),不需掛號,直接受檢。 檢查時間:周一至周五,上午09:00-11:30, ... 於 web.csh.org.tw -

#50.供膳人員體檢- 檢查項目- 預防醫學中心 - 台中慈濟醫院

檢查注意事項:單做供膳體檢不須空腹。若合併辦理一般勞工體檢,則抽血前須空腹至少8小時。(於檢前一天半夜12點後禁食禁水。) 於 taichungsub.tzuchi.com.tw -

#51.106年度勞工一般健康檢查 - 國立臺北大學

健檢注意須知: (一) 體檢前三日採清淡飲食,避免熬夜、抽煙、喝酒。 (二) 體檢前一天請空腹8小時,再進行抽血。 (三) 體檢前請勿服用藥物,但慢性病長期服藥如『 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#52.套組與體檢專區 - 長庚安醫事檢驗所

一般 公司員工體檢 費用:NT$1200元。 時間: 15~20分鐘,工作天: 1~2天(早上抽血晚上發報告),須空腹。 一般體檢包含: 各系統之物理檢查、身高體重、腰圍、色盲、 ... 於 www.medicallab-e.com.tw -

#53.服務項目 - 高雄市立大同醫院健檢中心

勞工體檢. 一般勞工體檢. (依實際檢查項目計價). ※不用預約 ... 以上為勞動部職業安全衛生署規定一般勞工體檢項目,詳細檢查項目請依貴公司規定做 ... 請空腹8小時受檢. 於 health.kmtth.org.tw -

#54.勞工體檢空腹體檢一定要空腹嗎? - Eoisg

哪些檢查可以不用空腹?「體檢要空腹」,經歷過體檢的朋友都有印象:護士反覆叮囑晚上8點以後就不要吃東西了,明天一早來抽血。 104年一般 勞工體檢 - Uppolo 新鮮 ... 於 www.affible.co -

#55.體檢一定要空腹嗎? - 每日頭條

體檢 所說的空腹不是餓一頓這麼通俗的理解,空腹標準為8-14小時(過夜)無熱量攝入,即抽血前一天晚上,按平時的生活習慣,正常吃晚飯,但不吃夜宵,第二天 ... 於 kknews.cc -

#56.家庭醫學部勞工體檢- 臺中 - 台中榮總

三、檢查前注意事項:. (一)採現場掛號,檢查前,需空腹8 小時(吞服藥物時可少量飲水〉。 (二)糖尿病 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#57.體檢到底能不能喝水?這4件事沒搞清楚檢查就白做了!

一般 我們想到要檢查,都會想到要「空腹」,也就是餓著肚子撐過8~12小時。不過除非醫生有特別說明,不然驗尿前是不需要禁水禁食的,而且,通常會遇到的 ... 於 today.line.me -

#58.門診體檢業務介紹 - 同仁醫院

設有急性一般病床20床、慢性呼吸照護病床49床、血液透析病床29床、復健中心、肺復原室。另附設居家護理所、附設順安居家護理所及附設土城護理之家。 於 www.tjh.org.tw -

#59.保險體檢服務 - 日健健檢

保戶體檢須知. 一、體檢前注意事項:. 檢查前三天,請保持正常生活作息,不要熬夜、飲酒,三餐清淡適量。 檢查項目如有須空腹,請保戶(或提醒保戶),檢查前需實施禁食 ... 於 www.life-health.com.tw -

#60.一般作業體檢 - 臺北榮民總醫院家庭醫學部

(本院目前未辦理:駕照體檢、外籍勞工體檢、入籍(外籍配偶、居留證)體檢、結核抽血/皮膚測試體檢。) 【掛號方式】. 採網路預約,請至本院掛號首頁,點選 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#61.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

問診內容:我想詢問新進人員一般體檢的要掛號哪一科? ... 抽血,請您留意要空腹8小時,若您不確定您個人體檢項目是否需要空腹,建議您先維持空腹8小時狀態辦理報到。 於 www.ktgh.com.tw -

#62.健康檢查 - 三重祐民醫院

請攜帶有照片之證明文件,如:身分證、駕照、健保卡等。 請空腹八小時以上(檢查前一日晚上10點後請勿再進食,包括開水),若有 ... 於 www.symh.com.tw -

#63.健康檢查前,一口水都不能喝嗎? - The News Lens 關鍵評論網

糞便、尿液。 絕大部分抽血項目:包括一般血液生化、腫瘤指標、肝炎抗原抗體、甲狀腺功能等。 超音波:軟組織、 ... 於 www.thenewslens.com -

#64.便民服務-體檢中心 - 國軍高雄總醫院

目前本中心除協助國軍人員辦理各項軍事任務體檢,並輔以辦理一般民眾各項體檢,舉凡成人預防保健、自費體檢、汽機車考照體檢、在學 ... 受檢人員需空腹滿8小時以上。 於 802.mnd.gov.tw -

#65.一般勞工體檢| 健康醫學中心 - 中國醫藥大學附設醫院

醫師問診、一般理學檢查、尿蛋白、尿潛血、血色素、白血球數、血清丙胺酸胺基轉移酵素(GPT)、 ... 攜帶身分證、健保卡; 檢查前需空腹8小時以上; 報告7~14個工作天完成 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#66.餐飲業供膳人員體檢方案 - 輔大診所

1. 方案E3、E4、E5及E6須空腹滿8個小時受檢(空腹血糖、總膽固醇、三酸肝油酯) · 2. 請攜帶身分證及健保卡、1吋或2吋大頭貼1張 · 3. 請盡量穿著不含金屬之衣物,已懷孕或 ... 於 www.fjuclinic.com -

#67.勞工體檢(需空腹6-8小時) - 嘉義信合美眼科

勞工體檢(需空腹6-8小時). 勞工體檢費用:650元(新進員工) ... (※以上勞動部規定一般勞工體檢項目,僅供參考!詳細檢查項目請依貴公司規定做檢查) ... 於 www.shinnhomei.com.tw -

#68.體檢 - 觀音區衛生所

一般體檢 : 身高、體重、血壓、視力、辨色力的測量及醫師理學檢查。 ... 若抽血檢驗項目含血糖、三酸甘油脂、膽固醇等需空腹六至八小時。 4.領取體檢表格時請攜帶 ... 於 www.guanyin-phc.tycg.gov.tw -

#69.體檢要空腹嗎

健檢者被告知在做特定檢驗項目前至少要禁食8小時,禁水6小時以上,這並不是代表受檢驗者完全不能喝一口水, 所謂禁水的意思,是指不能大量喝水,一般以不 ... 於 rudolf-steckborn.ch -

#70.勞工健康檢查及一般檢查 - 邱外科醫院

本院為勞工局指定勞工健檢檢查醫院。 □ 體檢一律需自費受檢。 作業說明-. □ 受檢前請空腹6~8小時 ... 於 www.chiuhospital.com.tw -

#71.【詢問】勞工體檢可以吃東西嗎

若合併辦理一般勞工體檢,則抽血前須空腹至少8小時。 (於檢前一天半夜12點後禁食禁水。 )勞工體格及健康檢查認可醫療機構一般健檢 ... 於 nzworktravel.com -

#72.勞工體檢(無合約公司)--門診健檢中心 - 東元醫院

體檢 內容, 法規項目:一般身體檢查、眼科檢查、聽力檢查、尿液檢查、血液檢查、肝 ... 健檢人員,檢查當天早上暫勿服藥,並請攜帶藥物前往,於空腹檢查完成後再服用。 於 www.tyh.com.tw -

#73.台大醫院-健康電子報_專題報導

通常抽血檢查的項目中,除了飯前血糖(Glucose AC)與三酸甘油酯(TG)之測定需空腹外,其他檢驗項目並不需要絕對禁食,且空腹期間飲用適量的白開水(約潤喉的水量),並不 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#74.遠東聯合診所> 健康檢查中心

一般 勞工體檢. 受理方式. 受理時間:. 週一、二、三、四、五. 上午9:00至11:00. 受理地點:5樓健康檢查中心 證件:請攜帶身分證或健保IC卡. 一般勞工檢查注意 ... 於 www.fepc.com.tw -

#75.體檢科~各類一般體格檢查《服務時間及注意事項》

1. 請記得攜帶雙身分證件正本(身分證、健保卡) · 2. 身體檢查的檢驗項目,會因各家公司行號需求不同而有差異, · 3. 抽血檢驗項目包含血糖、三酸甘油脂、膽固醇等者,需空腹 ... 於 www.tmanh.org.tw -

#76.高雄市立小港醫院-健康管理中心

辦理體檢請攜帶有照片之有效證件正本(英文體檢另需護照正本及自備英文體檢表格); 體檢項目是否需空腹,若需要者,請空腹6-8小時,可喝少許白開水; 申請體檢報告騰表: 於 www.kmhk.org.tw -

#77.高雄市立聯合醫院-一般健檢

✥ 體檢項目可依照公司規定辦理,請主動提供檢查項目以便辦理,特殊檢查項目,報告領取時間需依項目另定。 ✥ 需空腹8~10小時,並攜帶健保卡、身份證正本 ... 於 www.kmuh.gov.tw -

#78.體檢前的空腹就是不吃不喝?專家揭露正確觀念 - 元氣網

一般空腹 6~8小時後抽血就可以了。有人徹夜空腹,甚至餓到早上十一、二點才來抽血是不對的。空腹時間超過16小時後,會因為 ... 於 health.udn.com -

#79.勞工體格及健康檢查- 成大醫院家庭醫學部

「勞工體格及健康檢查」體檢掛號及報到時間 體檢服務時間為週一至週五, ... 需空腹8-12小時(白開水除外) ... 勞工一般體格及健康檢查紀錄-附表十一.docx. 於 familymedicine.hosp.ncku.edu.tw -

#80.檢體採集須知- 一般民眾檢查 - 中一醫事檢驗所

1.1 檢驗空腹血糖、三酸甘油脂、Folic acid、 Vitamine B12、 C-peptide應空腹八小時以上。 1.2 其他檢驗項目除非急需,亦以空腹抽血為宜。 2 尿液檢體採集: 於 www.cylabmt.com.tw -

#81.一般體檢| 林新醫院

一般體檢 服務. ※以下健檢專案不須預約,受檢者請於報到受理時間(週一至週六上午8:30~11:00)至本院A棟2樓勞工體檢中心即可。 舒活安康健檢專案 · 精采樂活健檢專案. 於 www.lshosp.com.tw -

#82.健康檢查中心– 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En ...

勞工一般健康檢查- 定期檢查(在職員工). 費用:1100元/人。 皆為自費(免預約、需空腹10小時),報告需10個工作天完成,一律以掛號信郵寄。 於 www.eck.org.tw -

#83.西園醫院健檢組【自費健檢項目】

請先電話預約02-2307-6925 或02-2307-6978 轉1201、1202. ○檢查前請空腹8 小時. (1) 一般理學檢查、身體評估、身高、體重、 血壓、脈搏、腰圍、視力、辨色力、 音叉 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#84.門診體檢 - 臺北榮民總醫院桃園分院

檢查前請禁食空腹八小時。 至醫療大樓1樓(現場掛號)。 檢查項目, 內容, 檢查意義. 一般檢查, 身高 ... 於 www.tyvh.gov.tw -

#85.一般健檢流程

4.收費:皆為自費。 5.若抽血檢驗項目含血糖、三酸甘油脂、膽固醇等需空腹6至8小時。 l 體檢流程:. 1.大廳抽取號碼牌,櫃檯繳費、領表;或合約、記帳。 於 www.kmsh.gov.tw -

#86.空腹體檢並非要求餓肚子這幾個誤區你中招了嗎?

一般 來說,少量喝白開水不會干擾體檢的結果。以空腹血糖為例,要求的“空腹”是指不攝入熱量,比如不能吃主食、肉蛋、奶等食物,但不嚴格限制飲水。 於 lxjk.people.cn -

#87.體檢沒空腹ptt、一般勞工體檢項目在PTT/mobile01評價與討論

在一般體檢要空腹嗎這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者IDfor2010也提到胰島素阻抗,可以上YT看宋晏仁醫師或其他醫師談這件事的影片。 驗胰島素阻抗,其實不用做什麼 ... 於 bank.reviewiki.com -

#88.勞工一般體格及健康檢查

注意事項: 1.體檢前一晚,請先空腹8 小時。 2.費用的增加會依貴公司所需體檢項目不同而調整。 洽詢單位:掛號櫃台、門診診間、衛教室. 洽詢專線:04-8375878. 一般檢查. 於 www.hongren.com.tw -

#89.健檢前需要空腹嗎?這些注意事項不能輕忽! | 醫聯網

健檢前需要空腹嗎?這些注意事項不能輕忽! · 1.禁食時間8小時:請空腹8小時以上(前日晚上12:00 起空腹),且勿喝茶、飲料、白開水。 · 2.禁食食物:受檢前 ... 於 med-net.com -

#90.受理時間 - 宏恩| 健檢中心

受檢須知. 體檢前一天晚上12時後,請勿進食任何飲水及食物。(請維持空腹8小時). *受檢當日 ... 於 physical.com.tw -

#91.抽血一定要禁食嗎? 如何正確空腹採血專家告訴你 - 啟新診所

做健檢或上醫院做血液檢測,通常會被告知「空腹抽血」,但一般人對空腹抽血了解 ... 空腹採血禁食,並不代表完全不能喝水,可以少量飲水,一般不超過200cc為宜,但不能 ... 於 www.ch.com.tw -

#92.服務項目 - 天主教聖馬爾定醫院健康管理中心

需空腹8小時、不需預約、報告14天內完成. 一般勞工體檢項目(新進員工) $1,000元. 項目, 檢查內容, 臨床參考之意義. 理學檢查, 身高、體重、血壓、腰圍、聽力、視力、辨 ... 於 www.stm.org.tw -

#93.勞工ㄧ般體格健康檢查 - 苗栗梓榮醫療社團法人弘大醫院

勞工一般體格健康檢查 ... 抽血檢查前請禁食空腹8小時,口渴可喝一些開水 ... 未做抽血檢查者,當日領取體檢報告;抽血檢查者,自受檢日起 於 www.hopedoctors.com.tw -

#94.一般自費體檢 - 臺中榮民總醫院埔里分院

檢查項目若包含抽血,檢查前需空腹8小時(接受檢查日前晚12時至隔日抽血前,請不要吃任何東西與含糖飲品)。 流程說明. 至一樓體檢室報到→告知需體檢項目→ ... 於 www.pulivh.gov.tw -

#95.健檢中心(一般健診) - 高雄榮民總醫院-臺南分院

1.檢查項目如有包含三酸甘油脂、總膽固醇及血糖等,需空腹6-8小時。 2.以上項目提供個人參考,團體體檢請來電洽詢。 聯絡方式: * 時間:週一至 ... 於 www.vhyk.gov.tw -

#96.勞工健檢/ 企業專案健檢 - 聖保祿醫院

公司新進人員體檢(個人) ... 臨床一般檢查, 身高、體重、BMI、血壓、脈搏、視力、辨色力、腰圍 ... 注意事項:. 需空腹8小時; 檢查前一日晚上12點後須禁食(包括水)。 於 www.sph.org.tw -

#97.就業及在職檢查(含勞工體檢) | 檢查項目 - 衛生福利部基隆醫院

故無所謂之「一般體檢」或是「最簡單體檢」,本健管中心亦無從得知各公司行號就業報到 ... 尿蛋白、尿潛血○血液常規檢查:血色素、白血球數○生化常規檢查(需空腹): 於 www.kln.mohw.gov.tw -

#98.仁愛健康管理中心-最新消息

體檢 不必預約,請於星期一至星期六早上8:00~早上11:00前至B1健診中心接受體檢即可 2.請攜帶健保卡,施做供膳作業體檢不需空腹,若施做供膳作業體檢+勞工一般體格檢查則 ... 於 health.jah.org.tw -

#99.健檢前沒注意這些事,小心白花錢(上) - 康健雜誌

(抽血可以看出肝功能指數(GOT、GPT)、腎功能(尿素氮、肌酸酐)、血脂肪、空腹血糖及尿酸,是否有異樣。) 至於藥物的部分,專家們都指出,一般慢性病 ... 於 www.commonhealth.com.tw