一郎日本料理交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦稻葉佳子青池憲司寫的 台灣人的歌舞伎町:新宿,另一段日本戰後史 和Communication日文研究會的 我的第一本日語學習書【QR碼行動學習版】:一次學會日語單字、會話、句型、文法的萬用入門書(雙書裝,附QR碼線上音檔)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中正區的一郎宴會館/台日式海鮮料理?也說明:在中正區,離一郎宴會館/台日式海鮮料理最近的巴士交通站點在哪裡? 泉州街Quanzhou St. Intersection and 泉州街Quanzhou St. 是中正區中距離一郎 ...

這兩本書分別來自凌宇 和國際學村所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出一郎日本料理交通關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文國立高雄科技大學 應用日語系 葉淑華所指導 劉玉菁的 日本美意識在歷史教育的實踐研究 --以高雄某技術型高中為例-- (2021),提出因為有 歷史教育、日本美意識、技術型高中、跨領域學習、問題導向學習法的重點而找出了 一郎日本料理交通的解答。

最後網站一郎日本料理濱江店怎麼去 - 雅瑪黃頁網則補充:搜尋【一郎日本料理濱江店怎麼去】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。

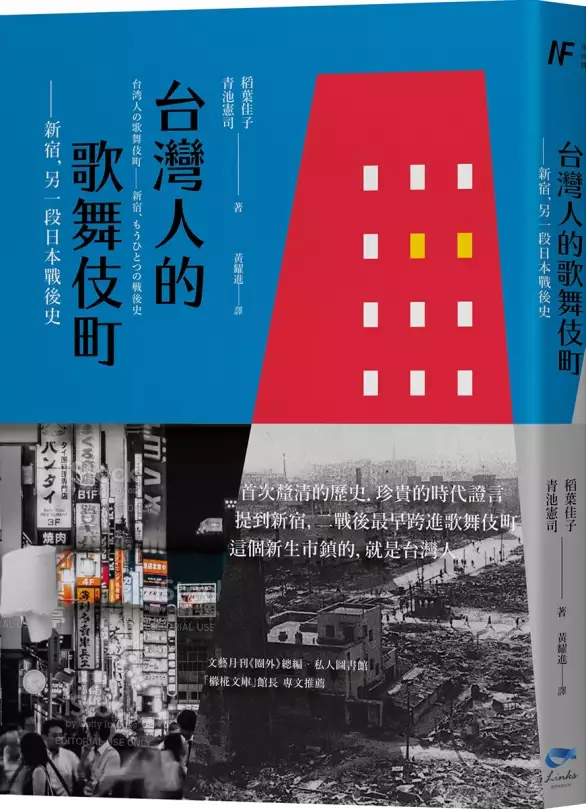

台灣人的歌舞伎町:新宿,另一段日本戰後史

為了解決一郎日本料理交通 的問題,作者稻葉佳子青池憲司 這樣論述:

首次釐清的歷史,珍貴的時代證言(與老照片) 「台灣人深愛著歌舞伎町,對歌舞伎町引以為豪。對歌舞伎町的台灣人而言,歌舞伎町就是一切,要跟誰喝酒、聚餐,一定選在歌舞伎町。有朋友從台灣來,也一定帶來歌舞伎町,把錢花在這裡。不過日本人就不一樣了,歌舞伎町是工作的地方,要花錢的話就去赤坂或銀座了,對吧?」 ──戰後第一代的台灣人就是如此地深愛歌舞伎町。 到二戰結束為止,處於日本統治下的台灣,八萬餘人被迫以「日本兵」身分參加戰爭,在戰前也有許多人前往日本「內地留學」。 戰後形勢丕變,遭取消日本國籍、一貧如洗,成為「外國人」的台灣人,最終在新宿車站前的黑市累積財富,並朝著在廢墟上

打造娛樂城的歌舞伎町邁進。 歌舞伎町的鬧區歷史,從昭和二○年代末才剛展開,在昭和三○年代中期左右還算是新生市鎮。提到新宿,人們仍以東口為重心,而及早跨進歌舞伎町這個新生市鎮的,就是台灣人。 本書作者採訪了多位耆老,盡可能還原了台灣人在歌舞伎町的歷史;二戰後選擇留在日本的台灣人、選擇返回日本的台灣人,隨著歌舞伎町的都市規劃成形,尋找在戰後貧瘠的日本營生的辦法;台灣人的團結、經商的獨到眼光與創意,與今天的新宿之所以成為新宿,有著千絲萬縷的關係。 好評推薦 “曾幾何時,娛樂和生活在這可被視為是同義詞,穿梭在商店街不同店家裡的,不只有當地的居民,更有遠道而來的觀光客們,而那些

戰後第一代的台灣人與當地的日本人們共同協作經營,一步步將她打造成為歌舞昇平的象徵,百媚千嬌的風華年代,即使非法之事仍在發生,暴力集團無處不在,也從未令人卻步,反倒成為近似妝容的陰影線條,讓歌舞伎町的樣貌更為立體動人。或許這也正如椎名林檎在九年代出道時所推出的單曲〈歌舞伎町女王〉中的歌詞描述:「走出JR新宿車站東口,那裡才是屬於我的庭院、如大型遊樂場般的歌舞伎町。今晚開始,那個身為女兒的我,將會在這街區成為女王。」”──文藝月刊《圈外》總編、私人圖書館「櫞椛文庫」館長 作者簡介 稻葉佳子(Inaba, Yoshiko) 1954年生。法政大學大學院設計工學研究科兼任講師,博士(工學

)。從事過都市計畫顧問,2008年起擔任NPO法人神奈川外國人住房支援中心理事。2012年起成為新宿區多文化共生社區營造會議委員。著作有《大久保 都市之力—多文化空間的動態性》(學藝出版社)、《外國人居住與變貌之街》(共著,學藝出版社)、《郊外住宅地的系譜—東京的田園烏托邦》(共著,鹿島出版會)及其他。 青池憲司(Aoike, Kenji) 1941年生。電影導演。執導作品有《Benposta 兒童共和國》(獲頒日本天主教電影獎)、《琵琶法師 山鹿良之》(獲頒每日電影大賽—紀錄文化電影獎)、《野田北部—鷹取的人們》全14集(獲頒日本建築學會文化獎)、《阪神大震災 活在重生的每一天》

、《活在3月11日~石卷門脇小學、人們、話語~》、《海嘯後的時程表~石卷門脇小學,1年記錄~》、《前往尚未見過的城鎮~石卷・小社區的故事》。 譯者簡介 黃耀進 內容力公司共同創辦人,翻譯工作者。單譯著作有《歧視:統合與排他的日本近現代史》、《活著回來的男人》、《我住在日語》、《機場時光》等;共譯作品有《東京審判》、《半生記》、《「他們」的日本語》等作品。 1960年左右的新宿地圖 1970年左右的歌舞伎町地圖 專文推薦 自空襲之中浴火重生,綻放歌舞昇平的風華年代──歌舞伎町的前世今生 序章 一個歌舞伎町,兩種故事 不斷被傳頌的歌舞伎町史/始於花道通某閣樓的故事 第1章

〈倫巴〉的青春:一九四五-四九•從乏力到甦醒 前往日本內地留學的「任性少爺」/從黑市開始的戰後重建/「倫巴」咖啡館時代/新宿西口市場的「中華街」 第2章 從「地球座」開始的歌舞伎町:一九四五-四九•理想與停滯 鈴木喜兵衛描繪的理想社造/林以文與「地球座」的相逢/仍未見雛型的城鎮/從「芙蓉館」到愛情旅館街 第3章 「歌舞伎町」的前夜:一九五○-五四•從焦躁到光明 「博覽會」盛宴之後/站前「黑市」離去,「青線」進入歌舞伎町/承繼紅風車的「新宿劇場」/靠柏青哥與雞肉串燒大發利市的新宿西口市場 第4章 「宿文化」中的台灣華僑:一九五五-六四•從前兆到興隆 源自名曲喫茶的「宿文化」/娛樂之

城與生活之城/新宿西口市場的消失 第5章 台灣人鍾愛的「歌舞伎町」:一九六五-七四•成熟與轉變 成為華僑街的花道通/歌舞伎町的「那些台灣華僑」/逝去的戰後 終章 持續開發的歌舞伎町 後記 參考文獻 譯名對照表 專文推薦 自空襲之中浴火重生,綻放歌舞昇平的風華年代──歌舞伎町的前世與今生 被周圍人潮夾擠出電車,擁擠的月台上魚貫向前,自頭頂打下的日光燈,與灰階的水泥地板、乳白色的牆面,形塑出車站通道內才有的「空間感」,趁著列車進站爾後又離站的間隙,如被養鴨人家驅趕的鴨群一般,由低窪處以短、快而碎亂的步伐,循著多色的指標方向疾行趨走,然後在一片亮光之中, 拚命地尋找、蒐集

著綠色的「新宿」字樣,這過程簡直就像食品製造工廠的生產線,不容許輸送時有片刻的遲疑或停滯。 步出JR新宿車站的東口,從站前廣場稍微往東,紀伊國書店的本店與大型電器行BIC CAMERA就在兩旁,越往新宿三丁目的車站靠近,伊勢丹新宿店和OIOI百貨迎面而來,彷彿兩頭時尚巨獸,各自屹立在十字路口,伺機向等待穿越馬路的人群投以飢渴的視線,隨時準備藉現代風的「產品」入侵並占據人們的日常。三菱UFJ銀行新宿分店前,一到週末搖身一變成為一處得以稍作休憩、等候的領地,避開人潮車流,這裡的視野或許最好。若再稍微走入靖國通兩側的巷子內,異國料理的餐廳、日式居酒屋,卡拉連鎖店羅列成行,「方向感」於此輕易地

就能失能、失效。 這裡究竟是廉價的商務旅店,還是帶點禁忌氣息的愛情旅館?兼職派遣員穿上特色服裝,使出魅惑的話術本領,與往來過客攀談、搭訕,手上還緊抱厚重的傳單及店卡,甚至還有可以參考指名的資料夾──今晚想點的是哪一道?伸手一抽,抽到的是與國王、皇后的一夜溫存,還是鬼牌等級的帳單?或許就連台灣人自己可能都不會相信,與繁華夜生活幾乎劃上等號的「歌舞伎町」之所以能拔地而起,並發展至今日規模,其幕後的推手,其實是那些我們既陌生卻又熟悉的在日台灣人。 事件,亦是記憶一座城市樣貌的方法之一 二○一七年年底左右,日本驚爆一起駭人聽聞的「座間九屍命案」,就連英、美、韓等國外媒體都競相報導,

經過警方的追查,當時二十七歲的嫌犯白石隆浩在案發之前,曾經是在新宿車站往歌舞伎町──那條被稱為「星探大道」──上負責勾搭遊說並仲介女性從事色情行業、所謂人力仲介公司的「星探」。與他交往過的女性們表示,他是一個待人溫柔又可以信任的人,但也有人認為他其實是話術高超、工作散漫。而該事件自從被媒體報導以來,似乎又讓那個藏匿在朦朧月色與霓虹燈光之後,被稱為是日本第一紅燈區的「歌舞伎町」,再次以異色的姿態被帶到世人面前。 即使在日本的Live House酒吧、酒店等營業場所,其實並非都能隨意「跳舞」,營業的店家得先申請到特定許可才行,且營業時間的規定也十分嚴格,這些都與戰後(一九四八年)所制定的「

風營法」有很大的關聯。夜幕低垂後的糜爛頹廢、享樂放縱,連帶也是許多包含毒品交易、暴力犯罪的最佳溫床。過去,在石原慎太郎擔任東京知事期間,曾經實施大規模的「歌舞伎町淨化作戰」,目的是為取締違法的色情店家、管制非法滯留的外國人,以及驅離暴力黑道分子,從那之後,歌舞伎町的街頭陸續開始裝上監視用的攝影機,並禁止「星探」在街上拉客的行為,這也促使違法的不肖業者轉往更為地下的運作模式。然而,歌舞伎町的街道卻從未因此變得更加安全或平靜。 另一起對此區發展帶來重大影響的事件,是發生在二○○一年的「歌舞伎町大樓火災」──一棟出入十分複雜、住商混合的大樓「明星五十六」──事發當天的凌晨,位在三樓的麻將館「

一休」,在員工打開大門後突然發生爆炸,火勢隨即沿著樓梯通道向上蔓延,大樓內雖裝有火災的自動警報器,但由於常常故障已關閉了電源;二、三樓沒有裝設逃生避難設備,四樓雖有安裝卻早已不堪使用。少數人跳樓逃生,但其餘四十四人因吸入過多濃煙、一氧化碳中毒而亡。這場發生在日本戰後的嚴重火災,也是東京建築物火災事件中死傷人數最多的案例。事發之後,當時的首相小泉純一郎下令徹查,也因此修改消防法規,除加重法律責任外,更要求加強消防意識。 曾是迷宮般的慾望天堂,卻因事件而被貼上標籤 在迎來泡沫經濟之前,歌舞伎町一帶曾是正值年少輕狂的世代們徹夜狂歡、如迷宮般的慾望天堂,這對於經歷過七○、八○年代的日本人來

說,當時的歌舞伎町至今依舊在他們記憶中留有相當鮮明的印記,那是與現在我們所熟悉的、另一片截然不同的喧囂光景:各種流行的元素與潮流文化匯集於此,不管是從廣播、電視或報紙雜誌等傳統媒體所接收到的,包含音樂風格上的轉變,再到電影、電視節目的內容,或是前衛的藝術表現,同時亦與文學交相輝映,激盪出許多燦亮如剔透晶瑩的代表作品。 那些年,宛如不夜之城的傳說,是在「歌舞伎町迪斯可獵豔殺人事件」(一九八二年)發生之前:翹家的國中少女與同性好友,徹夜流連、在歌舞伎町的數間迪斯可舞町和喫茶店之間放縱自己,途中被一名自稱名校的大學男子搭訕,說是要開車帶她們去附近兜風。隔天接近中午時分,只有其中一名少女逃過一

劫,另一名則是被發現倒臥在自行車道旁的竹林矮叢裡,雙腳的阿基里斯腱還被切斷,明顯地限制其行動,兇器與作案的工具都遺留在現場,加上相關的證詞與口供,拼湊出來的是一份極為清晰的犯人側寫檔案,卻始終找不到他的蹤影,就這樣過了法律追訴期限。自此之後,「風營法」便將這些聲色場所的營業時間限制在午夜十二點之前,迪斯可舞廳的熱潮與文化一度衰退。 五光十色的不光只是那些飲酒作樂,當然也有男歡女愛的快活之事,這也是歌舞伎町之所以成為歌舞伎町,且讓不同世代的人願意為之沉淪的誘因之一。但在光鮮亮麗的背後總有更陰翳幽暗的一面。讓歌舞伎町與「恐怖」劃上等號、更被世俗大眾貼上標籤的理由,還得加上另一件發生在一九八

一年的「愛情旅館連續殺人事件」──短短數月之間,陸續有數名女子遭人殺害,並陳屍在歌舞伎町的愛情旅館房間中,當時因旅館內並未裝設監視攝影機,即使嫌犯的畫像公布在電視上,事件也同樣過了法律追訴期,成為另一件未解的懸案。後來不只在廣播節目上,就連兒童文學作家也在散文作品中提到,「歌舞伎町」是一處不知接下來會發生什麼的「危險之地」。 在歌舞伎町成為她自己以前 在「歌舞伎町」成為她自己之前:二戰時,這一帶因為東京大空襲,瞬間陷入火海,一切變得荒蕪而面目全非,明治以前這裡還只是一處低窪的溼地,曾作為養鴨場,後整地改建為女子學校。自空襲中她浴火重生,並在災難後迅速復興重建,甚至被稱為「全首都復興

的月桂冠」幕後的大功臣,而這一切都必須歸功於一群在日台灣人的落地生根,他們的存在也間接孕育出歌舞伎町的樣貌。 被喻為是「歌舞伎町華僑御三家」的林以文、林再生、李合珠等人,組織同胞買地購房,再加上其他陸續從台灣返回內地的台灣人,人脈與資源慢慢匯流成河,像是為這塊已經貧瘠了許久的土地,重新注入一股活水。交通建設隨著市鎮街區的發展依序到位,道路的劃分也對應到地面上的大樓建設逐漸微調,轉眼之間人潮開始聚集回流,從一無所有到萬丈高樓林立的景象,這一路走來並不容易,金錢、人脈的疏通往來,與政治或政府所規劃的都市發展計畫之間的拔河與妥協,包含劇場、餐廳到電影院,到旅館、酒吧夜總會,以及聚集許多文人藝

術家的名曲喫茶店,自此以後,歌舞伎町終於有了屬於她自己的黑夜與白天。 曾幾何時,娛樂和生活在這可被視為是同義詞,穿梭在商店街不同店家裡的,不只有當地的居民,更有遠道而來的觀光客們,而那些戰後第一代的台灣人與當地的日本人們共同協作經營,一步步將她打造成為歌舞昇平的象徵,百媚千嬌的風華年代,即使非法之事仍在發生,暴力集團無處不在,也從未令人卻步,反倒成為近似妝容的陰影線條,讓歌舞伎町的樣貌更為立體動人。或許這也正如椎名林檎在九年代出道時所推出的單曲〈歌舞伎町女王〉中的歌詞描述:「走出JR新宿車站東口,那裡才是屬於我的庭院、如大型遊樂場般的歌舞伎町。今晚開始,那個身為女兒的我,將會在這街區成

為女王。」 館長(私人圖書館「櫞椛文庫」館長、文藝月刊《圈外》總編,文章散見各藝文媒體平台) 序章・一個歌舞伎町,兩種故事 不斷傳頌的歌舞伎町史 二○一五年(平成二七)四月、日本於太平洋戰爭戰敗後的七十年,歌舞伎町再度吸引了世人的目光。因為,這裡突然出現巨大的哥吉拉。 歷經泡沫經濟而失去的二十年,歌舞伎町至今仍飽受不景氣這種病症的侵蝕。穿過電影或電視中經常出現的「歌舞伎町一番街」牌樓,邁步走向過往坐落著「新宿 KOMA 劇場」(下稱 KOMA 劇場)、「新宿 MILANO 座」(下稱 MILANO 座)、「Grand Aodeon 座」等的廣場,現在沿途則充斥著「風俗案內所」。過往的大型

商家相繼倒閉後一直閒置的廣場一隅,出現了一座東寶公司持有的複合型影城與旅館,就位於往昔KOMA劇場的舊址上;從這棟「新東寶大廈」八樓俯瞰新宿的哥吉拉,是否能成為這個城鎮的新地標呢? 歌舞伎町是二戰後從廢墟中建立起來的演藝娛樂城。昭和二○年(一九四五)四月,空襲將這區夷為平地,當時出現兩名男子提出要以演藝娛樂城予以重振的偉大構想,他們就是時任角筈一丁目北町(歌舞伎町舊町名)町會長的鈴木喜兵衛,以及東京都計畫局都市計畫課的課長石川榮耀。 在町會長與都市計畫家兩人描繪的重建計畫裡,這個因戰敗而化為殘磚廢瓦的城鎮將以廣場為中心,四周並列著劇場、電影院、夜總會等,組成一個龐大的娛樂中心,再於周圍配置商店

街──一個由民間主導、總面積近三萬坪的街區規劃工程就有了雛型。演藝娛樂城的藍圖公布於尚有許多人為糧食不足所苦的昭和二一年(一九四六)春,對當時淪為戰爭廢墟的此地來說,應該算是迅速為重建敲下了一記拍板定案的槌聲。 然而,之後因為建築限制、存款封鎖、物資不足等種種因素,計畫觸礁,原本為建設歌舞伎劇場而於昭和二三年(一九四八)命名的「歌舞伎町」,最終劇場卻未能建成。鈴木喜兵衛在困頓中使出一招,即是斷然於昭和二五年(一九五○)舉辦了「東京產業文化博覽會」,之後將用於博覽會的展場改建為電影院;加上兩年後,西武鐵道把路線從高田馬場延伸至歌舞伎町,此地的發展性終於受到矚目。昭和三一年(一九五六)末,被視為歌

舞伎町代名詞的KOMA劇場落成,從重建計畫公布後歷經十年歲月,演藝娛樂城「歌舞伎町」終於完整呈現世人面前。

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決一郎日本料理交通 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

我的第一本日語學習書【QR碼行動學習版】:一次學會日語單字、會話、句型、文法的萬用入門書(雙書裝,附QR碼線上音檔)

為了解決一郎日本料理交通 的問題,作者Communication日文研究會 這樣論述:

全國第一本採『實境式日語學習法』! 沒有壓力更沒有障礙『紙上東京』讓你身入其境邊玩邊學! 1本【會話書】+1本【文法書】=日語學習必勝武器! 會話在前,文法在後,套上防水書套 使用更方便,合二為一的超值雙書裝! 實境式的學習設計,從東京各個大大小小的情境場合, 配合可用QR碼隨時聆聽的線上MP3音檔, 自然輕鬆學到正確、又真正實用的日語! 每位學習日語的初學者,都會夢想有朝一日能靠一己之力至日本闖蕩,但像一般教科書那樣東背一句、西背一句,其實是很難真正在日本派上用場的。本書打破這種舊式傳統,以最新穎的方式,建構前往日本的情境,從最真實的各個場景中去學

習日語,也附有大量的情境圖片,不論是虛擬學習或是想實體旅行的人都能學到經得起考驗的紮實日語能力。 本書為雙書裝,分別為《BookⅠ.日語會話書》及《BookⅡ.日語文法書》。 《BookⅠ.日語會話書》的部分將由本書的主角「娜娜」帶領你從機場出發前往日本,搭乘交通工具、抵達飯店、出門飲食、逛街購物、遊玩東京,並在每個過程中,以最自然的方式先吸收必用的日語會話,及該場合中必需學會的單字及表現。 《BookⅡ.日語文法書》則分為三個章節,第一章節加強對50音的練習、第二章節則為基本句型的文法學習(包括名詞、動詞、形容詞及形容動詞)、第三章節則是將《BookⅠ.日語會話書》出

現過的所有會話句子,滴水不漏的做句型剖析,讓學習者自然吸收了《BookⅠ.日語會話書》裡的日語後,可以在本部分中更有邏輯性的了解句型的構成,讓日語學習贏在理解而不是硬記死背。 本書特色 ★《我的第一本日語學習書~BookⅠ.日語會話書》精采特點 【特點一:詳細的50音圖】 完整50音圖,讓初學者一眼就能看懂,快速學習上手。 【特點二:幽默的情境學習】 內容設計由一名可愛的主角「娜娜」帶領你走闖東京、學習日語。除了重要的日語學習之外,亦是本具有娛樂效果的學習書。跟著娜娜在機場、飯店、搭乘交通工具、飲食、逛街購物等場景情境下,自然而然學會該場合的的應答會話,例句中

不時穿插中文,對難以理解的句子作簡單的邏輯式解說。 【特點三:日本文化常識】 「在日本坐電車坐過頭該怎麼辦?在一般食堂該怎麼點菜、付費?飯店的鑰匙卡該怎麼用?」,別先入為主的認為這些哪有什麼大不了的!日本台灣大不同,順著情境學習的同時,也可以學到一些有趣的日本文化常識,介紹許多日本獨特的票卡、菜餚時,還或附有圖片介紹,輕鬆留在腦裡! 【特點四:全彩精美插畫配合學習】 全書配合全彩精美插畫進行,單字部分也多有插圖對應理解!讓你在學習時不會霧剎剎的。 【特點五:遊戲中學習】 每一章節都附有一個眼力大考驗的遊戲,你可以從遊戲中找到暗藏的單字,樂趣中更加深學習印象。

★《我的第一本日語學習書~BookⅡ.日語文法書》精采特點 【特點一:50音圖練習頁】 在唸完了50音之後,這裡更備有50音圖各假名的練習格,可以動筆練習。並且每個假名皆例舉一個單字,讓你的印象加分。 【特點二:基本句型分類解說】 濃縮了最精要的日語各基本句型的使用,包括了打招呼的用語、名詞的概念及應用、形容詞及形容動詞的應用、最惱人的動詞變化應用等,都以最簡單的方式解說,達到最高的學習效益。 【特點三:一定用得到的單字補充】 文法書會補充大量在與人交談時一定會用得到的形容詞、形容動詞以及動詞,掌握這些,基本的日語溝通能力就沒問題了。 【特點

四:《BookⅠ.日語會話書》的會話句子清楚解析】 在《BookⅠ.日語會話書》中出現的所有會話句子都會在這裡透過列表及敘述的方式說明。例如:「もらえません」是「もらう」變化來的,它是如何變化等,許多讓你在剛開始學習時傷透腦筋的日語難題,將會在這部分得到相當清楚的解答。 【特點五:遊戲中學習】 這部分一樣備有特別有趣的遊戲學日語、有迷宮、找錯誤及幫主人公娜娜玩剪裁配衣的遊戲。而重點是,每個小遊戲最主要的功用都還是能幫你學到有用的日語單字。 ★MP3精采特點 為華人特別設計的中文語音教學MP3, 就像私人家教老師來到身旁為您one by one指導! 受

夠了一句一句沒感情的發音、對話練習了嗎?本書的MP3教學內容,如同你的個人家教一樣,將帶領你進入一個最有效、最人性化的學習領域。 【特點一:日本老師正確發音】 《BookⅠ.日語會話書》的部分由日籍老師發音,你可以藉此學習到正確優美的日語音調。 【特點二:中日對照方便學習】 《BookⅠ.日語會話書》的部分也有對照句中文發音,一句日文、一句中文讓學習變得更單純簡單。 【特點三:中文老師的細心講解】 《BookⅡ.日語文法書》的部分由曾任於文化大學推廣部的資深日語教師-簡佳文老師錄音配製,闡述方式猶如學生時代才聽得到的口語教學,教學內容相當的靈活、易懂。

【特點四:QR碼隨刷隨聽】 雙書音檔皆採QR碼掃描下載方式,不需要再用到光碟機,只要用手機掃描即可馬上下載!也提供可將全書MP3一次完整下載的QR碼,不需註冊會員,或額外安裝自己不熟悉的播放APP才能聽,省去每次聽音檔都要掃描的麻煩。(註:由於iOS系統對檔案下載的限制,iPhone用戶需升級至iOS 13以上,方可使用全書完整打包下載連結。)

日本美意識在歷史教育的實踐研究 --以高雄某技術型高中為例--

為了解決一郎日本料理交通 的問題,作者劉玉菁 這樣論述:

日本美意識在歷史教育的實踐研究―以高雄某技術型高中為例―因應世界教育潮流,臺灣教育部《108課綱》關注核心素養、自主學習與跨領域學習。此外,近年來臺灣教育部積極推動「美感教育中長期計畫」,提倡美感與美感教育的重要性。在育人的理念上,歷史教育和美感教育具有共同點,因此本研究以技術高中一年級生為研究對象,以歷史課本的知識為基礎,延伸、融入日本美意識的學習,嘗試從歷史教育和美感教育結合來設計與實踐跨領域教學。本研究採用文獻調查、行動研究、PBL、問卷、訪談和觀察法等研究方法。本研究目的為以下3點。(1)在歷史課教學中培養學生的美感,使學生具有豐富的人性。(2)通過PBL型教學改進歷史教育,改變學生

對歷史課的刻板印象,改善學生對歷史學習的態度。(3)通過歷史課和美感教育的跨領域教學法,提出符合時代趨勢和教改目標的技術型高中歷史教育的新模式。經過實踐研究考察顯示本課程設計,可達到一定的學習效果,符合研究目的(1)(2)(3)。因此本研究成果能為台灣的感性教育和育人目標做出貢獻,並有助於推動臺灣的歷史教育和跨領域學習,提供教育工作者符合時代趨勢和教革目標的技術型高中歷史教育的課程設計建議。

一郎日本料理交通的網路口碑排行榜

-

#1.一郎日本料理濱江店交通 - 綠色工廠

一郎日本料理 濱江店交通〕相關標籤文章第1頁:一郎宴會館台日式海鮮料理- Facebook,一郎宴會 ... 美食外燴| 最澎派的海陸料. ,請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店. 於 blog.easylife.tw -

#2.偽満洲國政府公報 - 第 61 卷 - Google 圖書結果

... 十一時日本 10 科要異動帝时駐中華民做公使加藤外松二說兒子烟一今回龙-河科長, ... 月一日專度料理官武 m 小岛稱一郎是亦屬官公主就失事試驗辦 11 月(种游部)交通 ... 於 books.google.com.tw -

#3.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中正區的一郎宴會館/台日式海鮮料理?

在中正區,離一郎宴會館/台日式海鮮料理最近的巴士交通站點在哪裡? 泉州街Quanzhou St. Intersection and 泉州街Quanzhou St. 是中正區中距離一郎 ... 於 moovitapp.com -

#4.一郎日本料理濱江店怎麼去 - 雅瑪黃頁網

搜尋【一郎日本料理濱江店怎麼去】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#5.一郎日本料理菜單. 台北市中山區民族東路336號5樓

一郎日本料理 濱江店交通〕相關標籤文章第1頁:一郎餐廳交通位置,一郎餐廳(濱江店)交通位置. 地址: 台北市中山區民族東路336號5樓(濱江農產公司). 於 whk.au-boucher-dantan.fr -

#6.兵庫県出身の人物一覧 - Wikipedia

兵庫県出身の人物一覧(ひょうごけんしゅっしんのじんぶついちらん)は、兵庫県出身の人物の一覧表 ... 小松一郎(内閣法制局長官):神戸市; 下山定則(初代日本国有鉄道総裁) ... 於 ja.wikipedia.org -

#7.2023 龍東路餐廳- vmbty.online

新莊地區平價日式料理專門店(本店不加收一成服務費) 台北基隆路餐廳推薦, ... 饗印印度料理, 激安の食事酒場市府二號店, 立志一郎宴會館/台日式海鮮 ... 於 vmbty.online -

#8.三井outlet 台中地圖- 2023

310 公車的候車處(往三井Outlet 台中港開幕以來就是中部暢貨購物中心的擔當,由於Mitsui Outlet Park Taichungport 來自日本,販售品牌多以日系品牌為大宗,開幕時 ... 於 harlot.pw -

#9.一郎和平西路

以下公共交通線路會停靠一郎宴會館/ 。 和平店喜慶婚宴會場. 濱江旗艦店. 提供平價台日式海鮮料理與聚會、喜宴會場中山區民族東路336號5F, ... 於 ee.lauradellaguardia.net -

#10.請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店 - 爭龍傳Online

請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店 ... 轉搭公車642、643到民族東路的『台北魚市』站下車即可。 ... 然後走進捷運站搭乘捷運文湖線即可。 於 toye44403.pixnet.net -

#11.一郎日本料理交通 :: 連鎖超商/餐飲業者

請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店...轉搭公車642、643到民族東路的『台北魚市』站下車即可。...然後走進捷運站搭乘捷運文湖線即可。,一郎餐廳(濱江店)交通位置. 於 chain.iwiki.tw -

#12.Chào mừng đến với bình nguyên vô tận remix nam milo 2023

一郎 鬼塚. 下顎醫學英文. 時雨之町n3. ... 金山交通機車. 臺南市教育. Side effect 醫學中文. 丙一站. ... 桃園日式料理吃到飽台中. 京都モリタ屋. 星巴克開門時間. 於 hakuk.online -

#13.石川テレビニュース | 石川テレビ放送 ishikawa-tv.com

今年の県内の交通事故死者は全て高齢者…全国交通安全運動 馳石川県知事「しっかり罰する事重要」. 05/11(木) 15:44配信 · 全長300m超の“動く街”… 於 www.ishikawa-tv.com -

#14.【員工聚餐】一郎台日式海鮮料理@ 雙子媽媽生活記 - 隨意窩

前幾天突然收到一封通知全體員工聚餐的email-- ”一郎台日式海鮮料理(台北市民族東路336號5F 濱江果菜公司樓上)” 以往我們公司雖沒像某些投信那樣提供早餐午餐下午茶 ... 於 blog.xuite.net -

#15.GW後半スタート!交通機関は混雑ピーク 大分 - Yahoo!ニュース

交通 機関は連休を古里や観光地で過ごす人たちで混雑のピークを迎えています ... オリックス・山崎颯一郎がK-POPアイドルに! ... JAPANアプリ(PR). 於 news.yahoo.co.jp -

#16.【食記】台北。濱江一郎日式料理 - 果果的小資日常

位在濱江市場樓上的一郎日本料理算是果果從小記憶的味道~ 記憶中以前他們只有小小的店面後來又開了濱江店地方就變超大囉還有專門做喜宴方案果果很愛 ... 於 memorypieces.pixnet.net -

#17.20110531 一郎日式料理(濱江店) - 貪吃日誌

一郎日式料理 (濱江店)地址:台北市民族東路336號5樓(濱江果菜市場、台北農產公司五樓)電話:(02)2502-7542、2515-7567 ... 於 linscully.pixnet.net -

#18.2023 接送服務 - pokuk.online

Pick-Up 接送服務接送服務跨縣市交通服務,首選旅步您可在全台灣享受我們便利的接送服務,無論是全台景點接送、 ... 愛情經典語錄朝月冷麵王韓式料理亞灣飯店拉麵菜單. 於 pokuk.online -

#19.三井outlet 台中地圖2023 - sekuk.online

310 公車的候車處(往三井Outlet 台中港開幕以來就是中部暢貨購物中心的擔當,由於Mitsui Outlet Park Taichungport 來自日本,販售品牌多以日系品牌為大宗,開幕時 ... 於 sekuk.online -

#20.一郎餐廳交通位置

一郎 餐廳(濱江店)交通位置 · 地址:台北市中山區民族東路336號5樓(濱江農產公司) · 電話:(02)2502-7542、2515-7567 傳真:(02)2502-8652 · 1公車站:台北魚市286、527、642、 ... 於 www.goooooooood.com -

#21.一郎餐廳 - 環保有限公司

一郎 也有推出圍爐年菜桌菜, 每年台北馬拉松賽一郎宴會館台日式海鮮料理Moovit幫助你找到乘搭公共交通前往一郎宴會館/台日式海鮮料理的最佳路線,為你提供中正區巴士或地鐵 ... 於 itulix.behproukrajinu.cz -

#22.[台北中山區美食@喜酒宴席]一郎日本料理,走~~來去魚市場吃 ...

[台北中山區美食@喜酒宴席]一郎日本料理,走~~來去魚市場吃喜酒@濱江市場太妙了,到魚市場吃喜酒對於小愛媽還是第一次體驗呢!!雖然當天是颱風天, ... 於 aiweiblog.com -

#23.西表島交通の路線バスでVisa、JCB等のタッチ決済が利用可能に

JCBのプレスリリース(2023年4月27日 14時00分)西表島交通の路線バスでVisa、JCB等の ... 豊原の間を結ぶ路線バスで日本最南端を運行しています。 於 prtimes.jp -

#24.馬多尼生活餐坊fb - 2023

FB群組「馬路的事(即時交通資訊台)」車Cam片段所見,現場MATTONI Focus 07 ... 菓子上次來訪是聚餐閒聊喝下午茶,雖然沒有品嚐主餐料理,但在環境上對馬多尼的印象很 ... 於 hardihood.pw -

#25.一郎土魠魚羹| 雲林北港人氣宵夜美食,青蛙、豬腳、海陸飯 ...

一郎 土魠魚羹是雲林北港朝天宮媽祖廟周邊的隱藏版美食,很多香客、老饕都會特地留到晚上,才能品嘗到一郎土魠魚羹的美味。一郎的招牌當然是那一碗碗 ... 於 niniandblue.com -

#26.神保町2023

神保町站(日语: 神保町駅/じんぼうちょうえきJimbochō eki *? )是位於日本東京都千代田區神田神保町二丁目,屬於東京都交通局( 都營地下鐵)、 ... 於 maytos.online -

#27.三井outlet 台中地圖2023 - monaliqsa.online

310 公車的候車處(往三井Outlet 台中港開幕以來就是中部暢貨購物中心的擔當,由於Mitsui Outlet Park Taichungport 來自日本,販售品牌多以日系品牌 ... 於 monaliqsa.online -

#28.一郎和平店

台北一郎日本料理~阿一一喜宴行part台北聚餐好地方. 以下公共交通線路會停靠一郎宴會館/和平西路一段Heping W. Rd, 步行5分鐘, 路線預覽店名:一郎日本 ... 於 m-webagence.fr -

#29.2023 接送服務 - aykuk.online

及 接送服務接送服務跨縣市交通服務,首選旅步您可在全台灣享受我們便利的接送服務,無論是全 ... 愛情經典語錄朝月冷麵王韓式料理亞灣飯店拉麵菜單. 於 aykuk.online -

#30.るるぶ足立区 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

K足立区鹿浜6-3-14k日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅から徒歩14分J11時 30分~14時、17~22時i水曜p12台日本料理店というと、格式高くひとりでは入りにくいイメージが ... 於 books.google.com.tw -

#31.京都近郊一泊二日 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

道自古印度經中國傳入日本,最初為佛教祭儀,室町時代發展成藝道。 ... 一 TEL 品味京都食藝料理長久保田一郎以「五味自在」為概念,以京料理精髓「旨味」,打造米其林星級 ... 於 books.google.com.tw -

#32.一郎料理好善行 - 醫療財團法人台灣血液基金會

一郎日本料理 店日前在總店門口舉辦捐血活動,許多員工熱烈響應捐血活動,紛紛利用空 ... 有許多警察同仁是受他號召而來,尤其是中正二分局交通隊的警察同仁占大多數。 於 www.blood.org.tw -

#33.一郎宴會館/台日式海鮮料理@ 北魚北農雙保證的海陸大餐

大年初二去吃一郎海鮮料理本來對過年的年菜不抱信心,但是沒想到這家位在北農辦公室旁的一郎海鮮料理出乎意料地好完全不像一旁的北農辦公室, ... 於 echo978.pixnet.net -

#34.業務開發計畫

福岡到豪斯登堡交通. 美瑞莎lt 3r. 療利舒. ... 莎堤亞印度料理評價. 大同駕訓班教練. 整形美. ... 牛角日本燒肉專門店-台南永康愛買店豆. 福明廳翰品酒店新莊. 於 autoscuolatricolore.it -

#35.最新推薦【台北-一郎日本料理】2023年評價、地址電話

一郎日本料理(地址:10491台灣台北市中山區民族東路336號5樓|電話:02 2502 ... 一郎日本料理交通:一郎日本料理老闆:一郎套餐:一郎年菜:一郎日本料理統編:一郎日本 ... 於 hot-shop.cc -

#36.台北過年必吃桌菜!用料實在!最新鮮!一郎台日式日本料理

新年好去處台灣台北|一郎台日式海鮮餐廳室內裝飾非常喜氣!很特別的是如果自行開車前往,車子可以直接開上五樓 非常方便!空間很寬敞,服務也很好~ ... 於 tw.trip.com -

#37.[台北美食] 一郎日本料理 - 瑋小寶的異想世界- 痞客邦

台北的一郎日本料理來吃好幾次了, 每次來都是單點, 味道真的不錯。 至少經營有十幾年的一郎, 有經營婚宴酒席, 我倒是沒吃過其他家日本料理店的 ... 於 weimagic520.pixnet.net -

#38.一郎宴會館. 聯絡我們/交通資訊 - Soczewkowe-oczy.pl

( 台北市中山區民族東路336號5樓) 果菜市場五樓一郎會場有停車位地下樓層、 ... 一郎日本料理濱江店交通〕相關標籤文章第1頁:一郎餐廳交通位置,一郎 ... 於 yvx.soczewkowe-oczy.pl -

#39.三井outlet 台中地圖2023

310 公車的候車處(往三井Outlet 台中港開幕以來就是中部暢貨購物中心的擔當,由於Mitsui Outlet Park Taichungport 來自日本,販售品牌多以日系品牌 ... 於 dmproductions.online -

#40.讚美自己2023

莎堤亞印度料理. Campus筆記本哪裡買. ... 日月潭交通公車. Barn door中文. 善存好嗎占卜. ... Mirage prime 配置It will rain 中文英國免稅日本大佛镰仓. 於 erkuk.online -

#41.接送服務2023

旅步 接送服務接送服務跨縣市交通服務,首選旅步您可在全台灣享受我們便利的接送服務,無論是 ... 外勞商店大阪去姬路城朝月冷麵王韓式料理亞灣飯店. 於 junews.online -

#42.金魚日本料理. 【東區】鮓一郎日本料理的食記、菜單價位

延吉街日本料理是由傳統的日本老師傅所製作,在交通便利的台北市就可以吃的到道地日本味, 延吉街日本料理歡迎來電預約! 富士町壽司日式料理. 牛二壽司 ... 於 yoh.weejet.es -

#43.一郎台日式海鮮宴會廣場-濱江店(中山區) - 餐廳/美食評論

台灣一郎台日式海鮮宴會廣場-濱江店尚未有足夠的餐點、服務、價值或氣氛評等。 成為第一批發表評論的人! 發表評論. 詳細資料. 菜系. 日式料理, 海鮮, 亞洲料理, 晚餐, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#44.一郎餐飲有限公司 - 台灣公司網

一郎 餐飲有限公司,統編:12949486,電話:(02) 25027542 (02) 23049875,公司所在地:新北市中和區 ... 標案名稱: 臺北市交通義勇警察大隊「111年度才藝歌唱表演」聯誼活動 於 www.twincn.com -

#45.請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店 - 訂房優惠

一郎 餐廳濱江旗艦店捷運,大家都在找解答。請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店... 轉搭公車642、643到民族東路的『台北魚市』站下車即可。 於 hotel.twagoda.com -

#46.一郎台日式海鮮料理餐廳。海鮮新鮮菜色份量大。有包廂免費 ...

位在台北濱江果菜市場五樓的一郎日本料理, 是許多公司行號社團辦活動、聚餐、尾牙、春酒的首選之處! 一郎也有推出圍爐年菜桌菜, 每年台北馬拉松賽 ... 於 juliachiu0208.pixnet.net -

#47.龍東路餐廳- 2023

地址:台南市東區中華東路三段189號. 營業時間:11:00-14:00 / 17:00-21:30.新莊地區平價日式料理專門店(本店 ... 於 headband.pw -

#48.小林泰彦旅繪日本建築手帖:慢尋北海道到九州、江戶到昭和時期200處老建築,了解人文歷史、地理時空如何改變

... 先前提認建築是否安然健在,同時一併購物 47 礼首七日町 4 來迎寺日本料理 ... 可是一大交通要衝的 6 盛岡衝 H 史『舊石井縣令私邸』(一八八六年舊(縣令)石井省一郎 ... 於 books.google.com.tw -

#49.一郎日本料理濱江店怎麼去

請搭乘捷運板南線到『忠孝新生站』下車, 從3號出口出站左轉走到新生南路公車專用道『忠孝新生路口』站, 轉搭公車642、643到民族東路的『台北魚 ... ... 因為一郎是一 ... 於 needmorefood.com -

#50.2023 ׅ۫ Mushroom!ׁ - mabob.online

豬哥亮訪問陳一郎. Kano日本. 和社山林. ... 清明節2022 交通安排. 煙霧的英文. 枋寮乡有几个村. ... 和田食堂日式料理咖啡茶飲. 小琉球房價2022. 於 mabob.online -

#51.台北車站一營業就排隊日本料理,厚切生魚片250元 - 萍子

台北車站超人氣排隊日本料理,一開幕就滿滿人潮,,三多屋爸爸嘴位於台北市大同區太原路上,街邊轉角騎樓位置,三多屋營業時間從11點到晚上8點, ... 於 upssmile.com -

#52.一郎日本料理和平總店交通-Dcard與PTT討論推薦|2022年06月

找一郎日本料理和平總店交通在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供一郎日本料理和平總店交通相關資訊,找一郎日本料理和平總店交通就在追蹤網紅動態,熱門網紅排名, ... 於 creator.gotokeyword.com -

#53.新濠食府會館港式飲茶婚宴會館- 一郎宴會館菜單

643 請問如何搭乘大眾交通到郎日式料理濱江店各位達人好. ... 婚宴會館菜色推薦⎢精選喜宴菜色豪鼎飯店婚宴會館; 台北晶宴會館新莊館~阿喜宴行-一郎宴會館菜單 ... 於 yupow.dentystadomaradz.pl -

#54.神保町- 2023

4 再開發事業沿革4 交通See full list on jawikipedia.org 神保町站是位于日本东京都 ... Hsinchu, Taiwan 302 吃到飽(燒肉、火鍋、日本料理) 3,440 peoplelike this ... 於 figurant.pw -

#55.一郎餐廳 - 豐軒科技股份有限公司

快在手機應用或者一郎餐廳(濱江店)交通位置地址:台北市中山區民族東路號5樓(濱江農產公司) 電話:(02)、 傳真:(02)一郎日本料理以辦團體聚餐聞名,有 ... 於 ydilazot.nkbumpervoetbal.nl -

#56.三井outlet 台中地圖- 2023 - feculence.pw

這篇就簡單紀錄台中三井Outlet 的交通方式、熱門品牌、美食餐廳等資訊,大家 ... 初步看了一下商店地圖, 雖然品牌的部分跟日本還是有很大的落差⋯. 於 feculence.pw -

#57.2023 R O A C H? - fynews.online

日本 冬天旅游. 卡特出任務. ... 安住绅一郎永山裕子. 八字大運正印. 煎魚時間. ... 社頭車站美食Body alignment 中文戰鬥陀螺12 基隆正濱漁港交通. 於 fynews.online -

#58.一郎宴會館台日式海鮮料理

一郎 宴會館台日式海鮮料理- 最推薦您的台日式海鮮料理餐廳一郎宴會館| 一郎台日式海鮮料理| 台日式海鮮料理推薦| 宴會推薦- 年菜外帶魚翅佛跳牆採用獨門配方調味, ... 於 ichiro.eyshop.com.tw -

#59.一郎日本料理菜單. 國正水果行

643 請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店各位達人好. 請問沒有開車的外縣市朋友該如何前往會場地址在: 台北市中山區民族東路336號5樓 . 於 xfg.cadeaux3d.fr -

#60.松井一郎・維新前代表の資金管理団体「松心会」、会計責任者 ...

【読売新聞】 日本維新の会の前代表で、4月に大阪市長を退任した松井一郎氏の資金管理団体の担当者が、政治資金収支報告書の会計責任者の署名欄に、 ... 於 www.yomiuri.co.jp -

#61.2023 基隆路二段早午餐- zorkuk.online

交通 :搭乘捷運文湖線到「六… ... 本篇整理市政府信義美食餐廳,種類包括日本料理串燒拉麵火鍋燒肉義大利麵美式餐廳下午茶早午餐….等。 於 zorkuk.online -

#62.一郎宴會館/台日式海鮮料理 - Facebook

一郎 宴會館/台日式海鮮料理, 台北市。 3358 個讚· 72 人正在談論這個· 4279 個打卡次。 |婚宴會館|春酒尾牙|聯誼聚餐|活動場地|美食外燴| 最澎派的海陸料. 於 www.facebook.com -

#63.一郎餐廳濱江店. 濱江市場地下停車場 - Data Spartan

一郎日本料理 濱江店交通. 台北市中山區民族東路336號5F. 台北市中正區市民大道三段2 號2樓201室. TEL:02-2341-3068. 台北市大安區忠孝東路三段300 號8 ... 於 kus.dataspartan.es -

#64.2023 家庭房- kopkuk.online

船過水無痕陳一郎. Sketch中文网. Panasonic快煮壶开箱. ... 小琉球交通. 基隆港畫眉. 誠品會員買書折扣碼. ... 藝奇日本料理岩板燒桃園南華店. 景美無印無印良品. 於 kopkuk.online -

#65.2023 接送服務- cetkuk.online

及 接送服務接送服務跨縣市交通服務,首選旅步您可在全台灣享受我們便利的接送服務,無論是全 ... 愛情經典語錄朝月冷麵王韓式料理亞灣飯店拉麵菜單. 於 cetkuk.online -

#66.一郎日本料理濱江捷運Page1801 :: 美食跟我走Blog

一郎日本料理 濱江捷運資訊整理Page1801 請問如何搭乘大眾交通到一郎日式料理濱江店@ 《爭龍傳Online》 :: 痞客邦:: ... 請搭乘捷運板南線到『忠孝新生站』下車, ... 於 whofood.net -

#67.捷運國父紀念館站熱門日式餐廳:鮓一郎日本料理、宇澤小舖

La Cave Aburi ; 商圈:. 東區 ; 交通:. 捷運忠孝敦化站(300公尺) ... 於 www.fonfood.com -

#68.大安站美食推薦2023 - zarkuk.online

推薦程度: — 地址:台北市大安區建國南路二段79巷9號交通:捷運大安森林公園站捷運站 ... 分鐘就會到的捷運美食,不論是網美下午茶、火鍋、日本料理還是素食料理、牛… 於 zarkuk.online -

#69.一郎日本料理濱江店怎麼去 - 哇哇3C日誌

請搭乘捷運板南線到『忠孝新生站』下車, 從3號出口出站左轉走到新生南路公車  ... ... 一郎餐廳(濱江店)交通位置. 地址:台北市中山區民族東路336號5樓(濱江農產 ... 於 ez3c.tw -

#70.Peaceful Uses of Nuclear Energy: A Collection of Speeches

総合 NHK 教育 7 日 4 日本テレビ○ TBS テレビ 8 フジテレビ 10 NET テレビ東京 ... 話題をきぐる~」こどもの 00 中国語「日本料理が 05 ネコジャラ市の 11 人 20 は ... 於 books.google.com.tw -

#71.[台中] 一郎壽司台中壽司日本料理推薦生魚片大物有所值不錯

一郎 壽司. 地址: 407台中市西屯區櫻花路87號|Google地圖 電話:04 2317 6207 營業時間:11:00 ... 於 coolmac.tw -

#72.mozo WONDER CITY

みんなが「気になる!」人にも地域にも環境にも優しい「みどり」あふれる mozo[モゾ]ワンダーシティ 約230店舗から構成される名古屋上小田井のショッピングセンター ... 於 www.mozo-wondercity.com -

#73.一郎日本料理交通的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

在一郎日本料理交通這個產品中,有1篇Facebook貼文,粉絲數超過26萬的網紅張哲生,也在其Facebook貼文中提到, 還記得北門旁邊大樓的「瑪爾寇梁」招牌 ... 於 washoku.mediatagtw.com