三層收納盒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AliceProcter寫的 誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨 和西川榮明的 作.食器:打造手感溫潤、賞心悅目的木作器皿都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聯府彩集三層收納盒AR3603 - MoMo摩天商城也說明:聯府彩集三層收納盒AR3603, 堅固軔性更耐用桌邊(桌上)收納好簡單, 無所不賣居家生活館店家推薦!, 傢俱、寢具、家飾, 收納用品, 小物收納, 文具/雜誌優惠熱銷!

這兩本書分別來自原點 和良品文化所出版 。

國立勤益科技大學 工業工程與管理系 張嘉寶所指導 王碧姿的 運用TRIZ於面紙盒創新改善之研究 (2021),提出三層收納盒關鍵因素是什麼,來自於面紙盒、SWOT、TRIZ、理想最終屬性。

而第二篇論文國立雲林科技大學 工業設計系 翁註重所指導 林宛嫺的 情趣按摩棒的使用者經驗研究 (2021),提出因為有 情趣按摩棒、使用者經驗、人機互動、性別研究的重點而找出了 三層收納盒的解答。

最後網站多彩三層收納架 - 大潤發網路購物中心則補充:多彩三層收納架大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路直購送到家, ...

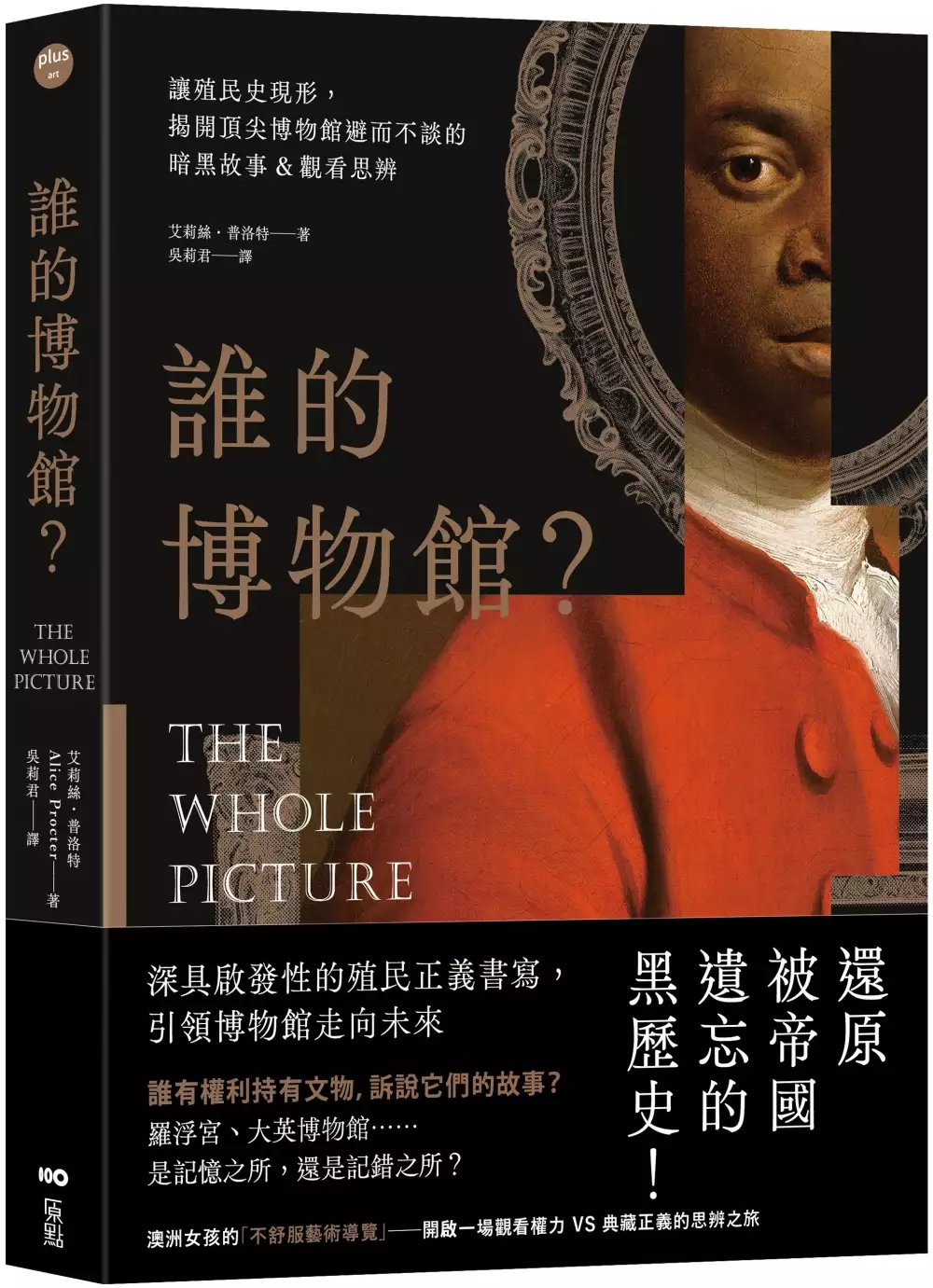

誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨

為了解決三層收納盒 的問題,作者AliceProcter 這樣論述:

我們與博物館的距離,再進化! 深具啟發性的殖民正義書寫,引領博物館走向未來 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅 誰有權利持有文物,訴說它們的故事? 羅浮宮、大英博物館……是記憶之所,還是記錯之所? 澳洲女孩的「不舒服藝術導覽」 讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物 揭發這段遮掩美化的黑歷史 ▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌ 更帶你認識為人類尊嚴、公平正義創作的當代重量級藝術家 Andrea Fraser|Kara Walker|Michael Parekowhai|Daniel Boyd|Micheal Rakowitz 這是一本關於同理

心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書 ==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式== 創造過去與未來的批判性對話, 讓未來博物館更具民主性、包容性和多音性 「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。…… 今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。…… 我們用故事定義自身,並為我們的努力播下未來如何被記憶的種子。」 ▌大英博物館根本一點都不英國?!?!! 所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事? ˙艾爾金伯爵「

收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。 ˙1772年大英博物館花了約今日的3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館? ˙曾經熱門的埃及學,是否為建立在帝國主義和英法敵對脈絡下的產物,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走? ˙東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富

,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。 ˙發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者? ˙麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。 ˙曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音? ˙紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘

骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體? ▌挺身而出,誰的博物館? 一位澳洲女孩為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?為何攻讀藝術史的她充滿挫折?為什麼近十年來博物館比以前更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?她為何樂見在每年的原住民日,由原住民接管紐約的美國自然史博物館進行導覽?博物館為何開始收藏抗議標語,為恐怖攻擊的致意悼詞建檔典藏?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史? 「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不

斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」 於是,她開始挖掘這段黑歷史的寫作計畫。 之所以寫這本書,源於作者2017年6月開始進行的「不舒服藝術導覽」,討論藏於某個博物館的文物──它們是怎麼去到那裡,以及它們在不同的時代如何被用來講故事。她的導覽源自於一股挫敗感,當時她剛花了三年時間攻讀藝術史學位,這個學位完全漠視殖民史與帝國史,但博物館與藝廊卻正是由這兩種歷史打造的。課程中唯一和大英帝國藝術有關的單元竟是選修。她見識到英國歷史課程的各種缺陷。學童讀了都鐸王朝和

維多利亞時代,這是英國奴隸貿易的起迄時代,但沒碰觸兩者中間的暴力侵略與戰爭,以及大英帝國的崛起與創建。 ▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種 博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。 本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:

˙宮殿型:緬懷它偉大的創建者 ˙教室型:反映教師們偉大的抱負 ˙紀念型:收容那些貢獻之人 ˙樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋 我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以可在這四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。身為一位積極投入的博物館參觀者,期待你我謹記,博物館是一個裝了物件的方盒子,那些物件是由一名或一群收藏家擺在裡頭,並將它們當成完整的內容呈現出來──所以你要自問:

˙其中少了什麼?我們是透過誰的眼睛觀看這個故事? ˙這則歷史如何被搓揉竄改,剪貼成一則敘事? ˙又是「偉大白種男性」的老套路嗎? ˙博物館的董事成員,是否為既得利益者,想藉此洗白公共形象,我們如何不成為共犯結構的一員? ˙我們學習的觀看方式是文化的產物,還是本能自覺? ˙我們繼承了什麼?有什麼負擔或特權? 其中故事,等你揭曉。 口碑推薦 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 王俊傑|臺北市立美術館館長 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 曾少千|國立中

央大學藝術學研究所教授 焦傳金|國立自然科學博物館館長 劉惠媛|中華民國博物館學會理事、博物館美學散步主持製作人 顏擇雅|作家,出版人 cheap|Youtuber 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 「作為一本讀起來沒有壓力的書,本書實際上從案例中帶出了很多博物館、美術館領域值得嚴肅思考的話題。例如書中的精彩句子:『典藏是政治行為,並創造文化成果。』」 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 「當代博物館正在興起對於殖民時期典藏的深刻反省,《誰的博物館?》帶我們重新審視今日博物館的藏品背後的黑暗以及對於收藏正義的思考。」 郭怡汝|「不務正業的

博物館吧」版主 「博物館並非中立,也不純然沒有暴力與掠奪,這些可能深深地存在於藏品的來歷。這本書幫助觀眾反思博物館中受人尊敬、崇拜的物件,揭示其隱藏的歷史,引導我們發掘、辯論與正視,來促進一個更加尊重、全面及公平的博物館。」 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 「博物館不是一個客觀而中立的場所──覺察並面對這件事,是讓博物館當代意義往 前走的關鍵。」 劉惠媛|中華民國博物館學會理事 「讀藝術的故事看文明的發展史,博物館是世界劇場,理想與現實共治。」 cheap|Youtuber 前幾年來台灣展覽的圖坦卡門,當時我看到許多家長帶著孩子排隊,並

難掩興奮之情,當時我與這些人一樣,覺得能在台灣看到這種國際級的展覽,實在是十分幸運,但看了展覽後有些失望,內容實在太過表面,甚至有點譁眾取寵,相較於看到木乃伊感到興奮,我覺得應該更深層的去了解或是教育孩子,木乃伊背後殖民掠奪的故事,或是古埃及人他們對於生活、文化和死後世界的態度,而不是表面華麗的木乃伊而已,另一方面,博物館一直被認為是基於服務社會,向大眾開放,是教育、研究、寓教於樂的好場所,但實際上一些博物館也是文化滅絕的幫兇,對於全人類的文明遺產,有著不可抹滅的傷害,這些背後的故事,本書都將為我們娓娓道來。

三層收納盒進入發燒排行的影片

自己對著鏡頭講話實在太尷尬啦~~還在練習中請大家不要介意(。 ˇ‸ˇ 。)

歡迎下方留言給我呀♡

|

蝦皮購物📦

三層耳環收納盒 我買的那家已售完了.....(但我本來就不推啦🤭)

眼影收納盒 https://shopee.tw/product/1880824/1419545314?smtt=0.0.9

單格收納盒+三層收納盒 https://shopee.tw/product/8243812/609087082?smtt=0.0.9

無印良品📦

小物收納筒(大)https://www.muji.com/tw/products/cmdty/detail/4547315296248

棉麻長型收納箱 https://www.muji.com/tw/products/cmdty/detail/4549738369660

棉麻長方形收納箱https://www.muji.com/tw/products/cmdty/detail/4549738369677

|其他平台

INSTAGRAM: _____chiang(五個底線呀)

https://www.instagram.com/_____chiang/?hl=zh-tw

|拍攝相機

CANON G7X MARKlll

運用TRIZ於面紙盒創新改善之研究

為了解決三層收納盒 的問題,作者王碧姿 這樣論述:

面紙盒是用來承裝面紙,抽取功能外,且能以各種材質,來增添面紙盒的時尚美觀。面紙包裝,一般分為紙盒及塑料包裝。紙盒包裝用完一次即丟,不符合環保議題。塑料包裝在面紙減少時,容易因紙張減少造成除抽取不易外、也容易遺落於角落,形成環境空間一種災難。面紙因有面紙盒的承裝,除了具有環保外,也解決塑料包裝所面對的問題,可讓消費者安心的使用面紙。面紙盒經過設計、創意、加入造型,還有以不同材質的設計,所呈現的不同質感,以及針對使用場所的不同,所特意設計,如車用崁頂式等。面紙盒創意改善增加收納功能,將生活中常有的小物品、如牙線、牙籤、牙筷架、搖控器、個人衛生用品等,做有效的收納。本研究運用SWOT、PHA問題層

級分析、理想最終屬性、矛盾矩陣與40發明原則進行創意改善。改善後的面紙盒除能增加收納的功能,省去常要找尋小物品的時間浪費外,更可讓桌面整齊,減少常要整理收拾的繁雜工作。

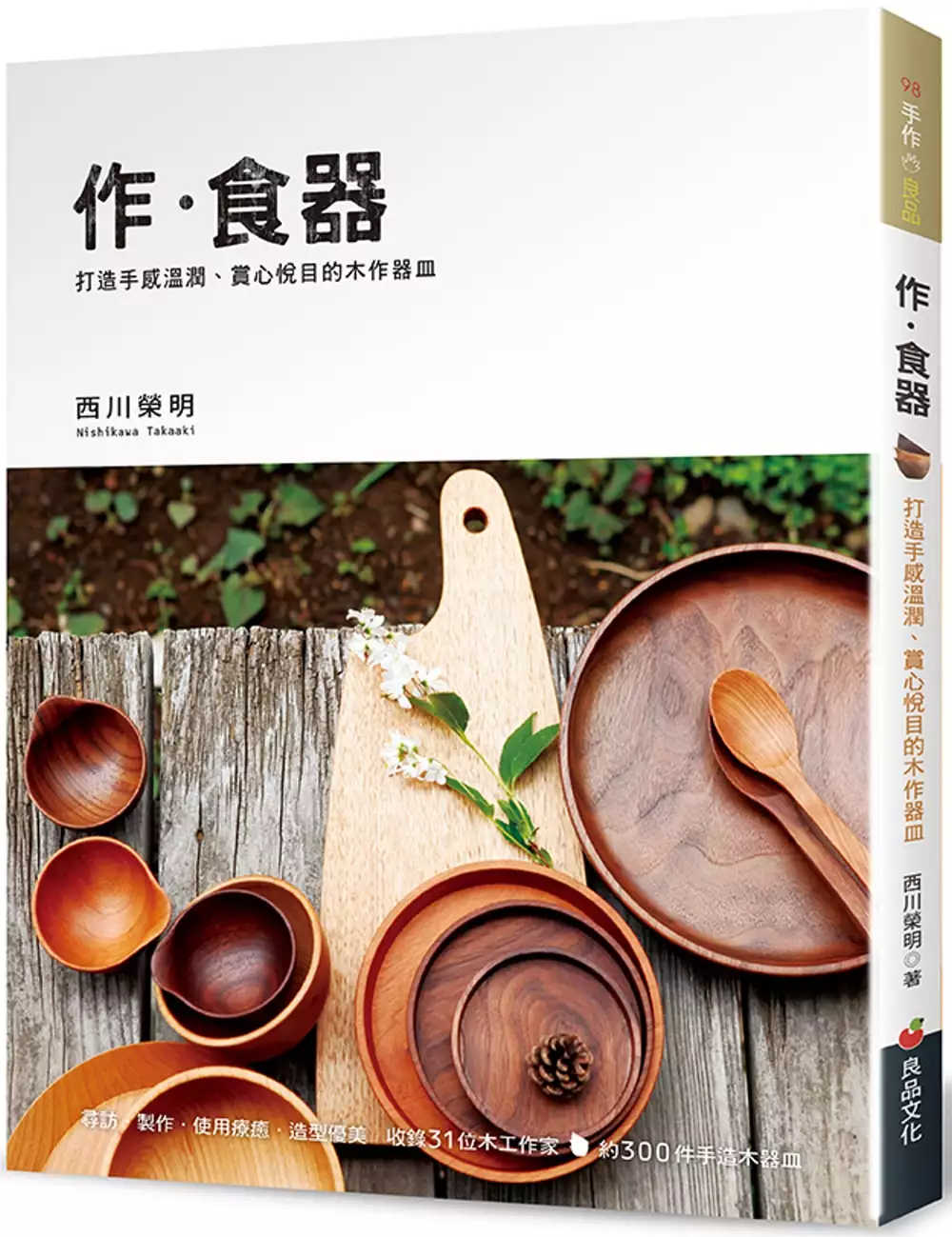

作.食器:打造手感溫潤、賞心悅目的木作器皿

為了解決三層收納盒 的問題,作者西川榮明 這樣論述:

尋訪.製作.使用療癒.造型優美 品味31位木工作家近300件的手造木器皿 打造自成風格的「我家餐桌」 可以沉穩素雅,也可以輕巧繽紛,質感溫潤又耐看的木作器皿,跟任何食材都很匹配,讓料理看起來更美味,放在餐桌就自成風景。拿在手上摩挲時觸感舒服,就算裝熱湯也不會燙手,接觸口唇時又能感受到木器的溫潤。本書滿載了木工作家與木漆工藝家精心製作,擁有溫潤質感的木製器皿。 「器皿」指的是「用於盛裝的器具」,在這層意思上包羅了相當多的類型。因此本書中除了以食器為主的盤子(小碟子、淺盤、四角盤、橢圓形盤、三角盤、麵包盤等)、盛器、碗、缽、深碗、盆、杯子等,還有少部分盒子、花器等各種名稱不同,

但都是「可以放、盛、裝入物品」的用具。 作者西川榮明造訪了三十一位知名的木工作家,一一介紹每件木作食器的材料、技法、設計、製作以及創作緣起,搭配料理盛盤的實照,從日常使用角度呈現木作器皿的優越與質感。 內容特色如下: 1、木工作家與木漆工藝家的作品 本書收錄作品皆為獨立作家原創,在親自使用以確認實用性的同時,也聽取家人和客戶的意見,進一步提升完善程度的創作品。作品皆為木製,且非工廠大量生產的商品,而是可以看見製作者、出處十分明確的創作品。 2、深入瞭解作家的創作思維 本書不僅介紹作品,同時也記錄了創作者的想法,諸如設計、製作方針,以及創作這款器皿的緣

起等,讓讀者理解作品誕生的背景。 3、聚焦於日常用具的使用感 從生活「用具」的角度出發,於是在書中刊載了大量實際使用木器皿的照片,用餐場景也特邀創作者及其家人一同出鏡。還有製作者因此大顯身手,作出了一桌好菜。 4、嘗試親手製作吧 親手製作的原木食器,讓用餐更有氛圍。小碟子、麵包盤、盆、缽、馬克杯、托盤、餐具立架……從設計、製作、刀具用法到塗飾技法,由木工作家專為初學者設計的步驟式教學,人人都學得會。想嘗試親手製作木器皿的讀者,千萬不能錯過本書的「動手作作看」單元。其中也介紹了一般人可能覺得困難的木漆技法。 貼心提醒,不習慣使用鑿子和刀具的人,製作時還務必謹慎小心

,多加留意手與刀刃的位置。 現在,一起來感受木作器皿的美好吧!

情趣按摩棒的使用者經驗研究

為了解決三層收納盒 的問題,作者林宛嫺 這樣論述:

2020年,臺灣的開架式賣場因公開販售情趣按摩棒遭民眾檢舉,此事件凸顯情趣按摩棒商品定位模糊,以及社會對於女性情慾的成見。另一方面,情趣按摩棒的產業規模卻持續成長,各種形式與功能的產品不斷推陳出新。不過,這些存在於私密生活的器具,實際使用經驗與情慾流動過程,歷史上的書寫往往缺席或諱莫如深。情趣按摩棒歷經低度發展、色情產業不當掌控、產品定位不明的窘境,在21世紀發生改變,廠商引入設計專業,各式標榜滿足女性情慾與凝視的產品逐漸問世。此外,隨著科技發展,情趣按摩棒的人機介面與人際互動日益數位虛擬化,操控方式、使用情境以及互動模式也更加多元複雜。然而,醫學實務案例與人機互動領域研究,暴露設計介入

情趣按摩棒的缺失與相關研究的匱乏,也凸顯設計師理解使用者經驗的重要性。 本研究藉由質性研究的深度訪談,從使用者生命經驗,理解情趣按摩棒的使用情境脈絡、使用者的追求性愉悅的能動性,並且從中反思情趣按摩棒的設計。研究發現顯示,雖然女性使用的情趣按摩棒,外觀造型企圖擺脫性慾化的聯想,情趣按摩棒的禁忌特性卻仍存在。受訪者的使用經驗也提示,情趣按摩棒設計納入性少數族群看法的重要性。此外,情趣按摩棒的情慾科技應用,串聯起更多的人際互動,卻也可能為使用者帶來傷害。由此可見,情趣按摩棒的設計考量,由物質層面擴及到使用者的心理層面,已是必須正視的趨勢。 情趣按摩棒的發展看似緩慢,或者轉變過程中,也不斷浮現新

的隱憂。隨著轉變持續進行,情趣按摩棒的使用經驗也許不再是羞愧的秘密,使用者的情慾也有解放的可能。

三層收納盒的網路口碑排行榜

-

#1.收納 盒|箱|袋 - 小麥購物

在小麥購物有很多 收納▷ 盒|箱|袋商品可以挑選,快來選購吧!! ... 桌面三層抽屜收納盒【C153】. NT$289. NT$269. 折疊分層收納箱【C254】. 於 www.dmai.com.tw -

#2.育兒 加拿大3sprouts 收納系列。可愛實用收納箱~讓孩子從小 ...

3 Sprouts 大型玩具收納箱. 如果跟我們家一樣玩具量爆多的話,推薦可以入手這個大型玩具收納箱,也有很多圖案可以選 ... 於 sillybaby.tw -

#3.聯府彩集三層收納盒AR3603 - MoMo摩天商城

聯府彩集三層收納盒AR3603, 堅固軔性更耐用桌邊(桌上)收納好簡單, 無所不賣居家生活館店家推薦!, 傢俱、寢具、家飾, 收納用品, 小物收納, 文具/雜誌優惠熱銷! 於 m.momomall.com.tw -

#4.多彩三層收納架 - 大潤發網路購物中心

多彩三層收納架大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路直購送到家, ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#5.H&R安室家-居家收納箱櫃|精選策展|誠品線上

H&R安室家卡特萬用三層收納推車-白細沙BC332 ... H&R安室家可移式萬用3大3小六層收納抽屜車G063A ... H&R安室家可折疊不織布收納箱/收納盒(3入組)-深咖啡BNF54. 於 www.eslite.com -

#6.三層收納盒- momo購物網

三層收納盒 · 【I.SONA】森林風淳三層櫃抽屜置物盒-橫式(3入) · 【生活King】三層抽屜置物盒(直式) · 【樂邦】日韓加厚可疊抽屜式內衣收納整理多層收納箱-三層/無分格+10格+15 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#7.Vilscijon 维简抽屉式收纳盒*1+收纳盒22L*1+充电热水袋*1+搓 ...

Vilscijon维简抽屉式化妆品收纳盒化妆台梳妆盒护肤品桌面整理盒首饰盒透明款227435.9元 ... 立德一次性使用医用口罩非灭菌级10只装成人防飞沫三层防护防疫品3包30只】. 於 www.smzdm.com -

#8.【收納整理箱推薦】收納亂糟糟~交給HOLA特力和樂 - 大胃米粒 ...

還好這整理箱超輕巧,不然Milly從一樓搬到三樓房間,可能腰都要斷了! ... 【化妝品收納車推薦】ikioo宜酷屋-萬用3大3小六層收納抽屜車。 於 dm0520.com -

#9.3層收納盒全白|宜得利家居線上購物網NITORI-NET

宜得利家居線上購物網NITORI-NET--3層收納盒全白-商品詳細信息. 於 www.nitori-net.tw -

#10.遇見100%好宅:打造理想舒適居家空間 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

不要貪心──試用假設收納清單上寫著「需要三個層架,和兩種不同尺寸的收納盒各五個」,建議不要一次購足需要的數量。尤其現在商店販售的收納工具十分琳瑯滿目, ... 於 books.google.com.tw -

#11.玫瑰金:三格疊疊樂收納盒 - Moosy Life 目喜生活

玫瑰金:三格疊疊樂收納盒. MIT美妝保養品牌「男朋友」化妝棉收納推薦! 每格大小7 x 7 x 3cm; 玫瑰金刷紋盒蓋; 適合收納精緻小物,亦適合文具用品、卸妝棉籤. 於 moosylife.com.tw -

#12.KAPAMAX 2-way多功能三層收納盒霧白色51600-SM - 九乘九

KAPAMAX 2-way多功能三層收納盒霧白色51600-SM. 商品編號:220452176038; 國際條碼:8804184204870; 商品型號:56100-SM. $360; $270. 商品已售完. 於 www.9x9.tw -

#13.特力家層架收納收納櫃丨箱抽屜櫃二層丨三層

【RICHOME】凱特3格儲物收納櫃組(4款)白櫃+黃盒. $1,347 $1,999. 日本IRIS三層抽屜收納櫃W55白色 ... 【日本FOREVER】日式無印風廚房水槽多功能三層抽屜式收納架. 於 www.trplus.com.tw -

#15.收納盒/小物分類/MIT台灣製造彩集三層收納盒AR3603 ...

KEYWAY聯府品牌專區官方直營Rakuten樂天市場線上商店,提供收納盒/小物分類/MIT台灣製造彩集三層收納盒AR3603 KEYWAY聯府等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#16.米囹夹缝收纳置物架可移动厨房落地冰箱缝隙小推车卫生间浴室 ...

米囹夹缝收纳置物架可移动厨房落地冰箱缝隙小推车卫生间浴室窄储物架 28.6元 ... 客厅小鞋架子三层鞋柜 5.97元(需买3件,共17.91元) · FaSoLa 冰箱收纳盒保鲜盒密封 ... 於 best.pconline.com.cn -

#17.三層收納盒- 人氣推薦 - 露天拍賣

共有27458個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和三層收納盒相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#18.聯府彩集三層收納盒AR3803 AR-3803

採用高級塑膠原料‧堅固軔性更耐用-無所不賣居家生活館|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#19.三層收納盒- 收納優惠推薦- 居家生活2021年11月 - 蝦皮購物

你想找的居家生活網路人氣推薦三層收納盒商品就在蝦皮購物!買三層收納盒立即上蝦皮台灣收納商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#20.搜索"铁艺绿萝客厅置物架多层落地花盆架室内多功能欧式阳台 ...

包邮 卫生间置物架壁挂免打孔双层浴室毛巾架不锈钢2层3洗手间厕所挂件. 现价:¥25. 已领10577 张券 ... 收纳盒桌面置物架钥匙书桌收纳神器办公桌用品文具抽屉式收纳. 於 dgz.wgxjl.cn -

#21.三層櫃抽屜收納盒置物盒 - 松果購物

為您精選2021 年網友最夯團購三層櫃抽屜收納盒置物盒!各種限時搶購的超殺優惠三層櫃抽屜收納盒置物盒,再晚點就要撲空!現在就到松果購物! 於 www.pcone.com.tw -

#22.三層櫃橫式收納盒的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

《大信百貨》S3988 淳/三層櫃抽屜置物盒/橫式一入收納箱衣物收納雜物收納置物箱置物盒居家質感北 · $149. 價格持平. 樂天市場大信百貨生活大管家. 於 biggo.com.tw -

#23.育兒生活 2月號/2013 第273期: 隔代教養只有壞沒有好?

多種不同尺寸、樣式的櫃框,可以依據需求和喜好任意搭配,內部可選擇搭配層板或各種尺寸的儲物盒,創造多變的組合方式,儲物盒不但輕巧,也有多種顏色可以選擇,讓收納也能 ... 於 books.google.com.tw -

#24.7-ELEVEN i預購

鍋寶鑄造大理石不沾鴛鴦鍋30cm(含鍋蓋)指定任選3入88折. $1,100 $2,520 ... 3層防漏側邊+防後漏設計 ... Seoul house戶外PVC加大便攜折疊收納水桶(酷炫黃). $338 $378 ... 於 7ego.7-11.com.tw -

#25.角落夥伴面紙套-藍色 - 金石堂

居家休閒>收納>生活收納>多用途收納盒/籃. 角落夥伴面紙套-藍色. 角落夥伴面紙套-藍色. 商品訊息. 定價: 219元. 9折 197元. 追蹤分類 ? 追蹤分類後,您會在第一 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#26.【生活King】三層收納架(小三層抽屜盒) momo購物網 - 大家找 ...

【生活King】三層收納架(小三層抽屜盒). 把手拉環設計可放浴室防潮又防塵高級塑膠原料堅固韌性強. $348. 詳細介紹 ... 於 twcoupon.com -

#27.大樹健康購物網

大樹健康購物網秉持大樹連鎖藥局「專業與誠信」的態度,於線上提供消費者最專業的大樹藥師團隊服務與最貼心的24H線上客服,無論你身在何處都能透過網路購買各式婦嬰 ... 於 shop.greattree.com.tw -

#28.7-ELEVEN愛‧Sharing聖誕商品,金莎水晶球必收藏

7-ELEVEN. Moomin三層罐綜合水果軟糖. 可愛Moomin造型,內含三種不同風味的水果風味軟糖(葡萄/草莓/水蜜桃),鐵罐可當辦公文具收納盒。 □199元. 於 www.cosmopolitan.com -

#29.衣物收納寶典:超實用圖解收納絕技1000+ - 第 110 頁 - Google 圖書結果

木頭衣楦的收納酒術隔板加文具三層櫃收小件衣物 ˉ ′ ˋ \\'ˋ`、"、〝\\ˋ\ˋ\\\" B ... 大收納箱放厚衣服及外套 l 車交車巠的衣物]暈‵ A.菱形隔板收納盒放貼身衣物、ˋ B. 於 books.google.com.tw -

#30.致敬空勤英雄!Oris Big Crown ProPilot Rega Fleet限量錶21架 ...

Oris三度與馳名世界的瑞士空中救援隊Rega合作,這次推出的不是「一款」 ... 特製防水的紅色Ventile®腕錶旅行收納盒,內有錶扣更換工具,限量錶一只, ... 於 www.mingweekly.com -

#31.WT-3 三層收納木工車|SHUTER辦公文具

輕巧不佔空間,一般小家庭或窄小環境都適用。 共3層抽屜,每層荷重8㎏,方便您分層收放物品。 於 www.shuter.com.tw -

#32.10本12月號日雜推薦!村上隆小花平底鍋、史努比收納箱實用 ...

隨著年齡的增長,妞妞們是否也越來越缺乏自信呢?與其負面思考,不如著重在歲月累積的歷練和氣質,第3本推薦的12月號日雜為《GLOW》,從 ... 於 fashion.ettoday.net -

#33.將將好》簡約風三層收藏盒收納盒置物盒三層盒桌上型置物盒白色

商品簡介:辦公桌專用置物收納盒三層設計、收納方便半透明呈現檢視方便注意事項:產品顏色可能會因網頁呈現與拍攝關係產生色差,圖片僅供參考,商品依實際樣式為準。 於 www.books.com.tw -

#34.三層收納盒

日本IRIS 三層木質天板桌上型收納盒寬37公分(黑色/深型) WTDC-W421RF ♛日本設計☀方便收納☆使用天然木紋天板,不僅適合辦公也適合居家收納。 ☆環保回收材質製造。 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#35.【中天2022新氣象口罩】 成人醫療用防護口罩

【商品特點】 • 中天獨家設計款,台灣生產製造品質保證• 三層防護不悶熱,有效過濾病毒飛沫灰塵• 獨立密封單片裝,防塵防潮還防空氣接觸• 攜帶便利易保存, ... 於 www.hurrybuy.com -

#36.無印良品的設計 - Google 圖書結果

然而如同照片所示,兩個收納盒的設計十分類似,相信許多人都無法接受無印良品的收納盒 ... 無印良品與伸和各有好幾種不同尺寸和兩層以上的收納盒,照片只是其中一例。 3. 於 books.google.com.tw -

#37.U041-3F三層收納盒(00413) - 茂盛塑膠

U041-3F三層收納盒(00413). 尺寸: 27 x 19 x 19cm. 6/箱. 貨號: 4716545004132 分類: 小收納櫃. 留言. Disqus 无法加载。如果您是管理员,请参阅故障排除指南。 於 www.mory.com.tw -

#38.高級復古飾品收納盒多功能帶鏡子 - 旋轉拍賣

質感超好的收納盒可放各種類型的飾品網上搜同款都要一兩千尺寸28*18*13 ... #團購商品☘️ 一目了然組合翻蓋收納鞋盒(3入)$150 隨機出貨,不挑款 ... 於 tw.carousell.com -

#39.【酷歐居家】卡扣疊加斜口收納籃4入組 ... - 桌椅沙發床* - FC2

【酷歐居家】大容量翻蓋斜口收納箱3入組附輪(可疊加耐重42公升大容量 ... 【TIDY HOUSE】可堆疊附隔板方塊收納盒收納箱-三色可選(置物櫃置物箱置物盒) 於 tablechairs.blog.fc2.com -

#40.AS7265三層櫃防塵收納盒– 直立式/ 約26*38*27cm

使用方便不需任何施工。適用於各式三層收納櫃使用。組裝超簡單、收納超方便、攜帶超便利。不織布材質透氣防塵。有效增加收納空間,便利收納。立體車邊強化內部結構。 於 www.jielien.com.tw -

#41.前10款高人氣桌上收納盒報你知 - 推薦王

可搭配抽屜分類使用! 全新撞色自由配,愛怎麼搭就怎麼; 層層疊加,要幾層就幾層; 積木式卡 ... 於 panyi.cc -

#42.三層抽屜收納盒蛋黃哥的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

三層 抽屜收納盒蛋黃哥價格推薦共56筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#43.庐阳区农林水务局HF20211201165849725001直接采购项目 ...

商品名称 数量 报价(元) 总价(元) 世纪佳印复印纸A3全木浆中性纸面平整 5 52.8 264.0 得力补习袋72618牛津布深蓝色 7 30.0 210.0 得力彩色长尾票夹筒装8551ES(12只/筒) 5 12.4 62.0 於 ggzy.hefei.gov.cn -

#44.收納.整理箱|家樂福線上購物

大容量收納整理箱、層架收納、折疊收納籃、收納櫃等好物商品,都在家樂福線上購物 ... 摩肯DR.SAVE 真空收納袋組(XL) 2入. $150. loading. 【收納】TLR-103 你可3格 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#45.百露收纳箱塑料衣服置物柜透明整理箱办公室储物抽屉式多层 ...

百露收纳箱塑料衣服置物柜透明整理箱办公室储物抽屉式多层收纳柜四层(透明抽)图片、价格、品牌样样齐全!【京东正品行货,全国配送,心动不如行动,立即购买享受更多 ... 於 guangdiu.com -

#46.聚丙烯小物收納盒/3層約長11×寬24.5×高32cm | 無印良品 - Muji

採三層構造,可收納各式小物。與無印良品立式檔案盒高度相同,能整齊地收納。抽屜可依需求縱、橫放置。 於 www.muji.com -

#47.BHM 贝汉美北欧轻奢客厅装饰摆件法斗纸巾盒

Vilscijon维简化妆品收纳盒+充电热水袋+日式收纳盒+搓澡巾+塑料高 ... 88VIP:C&S 洁柔金尊系列抽纸3层100抽30包(195*123mm)*3件84.76元包邮( ... 於 www.zhizhizhi.com -

#48.Choc恰女生NO.172期 - 第 117 頁 - Google 圖書結果

(Afternoon Tea NT.1580)櫻花派對花型雙層收納盒 ... 一擦代謝角質即淨 1 2 二拍導入淨白即亮 8 韓國專業擦擦面膜,三分鐘快速還原淨白肌!使用紅酒多酚結合多種莓果營養 ... 於 books.google.com.tw -

#49.三層收納盒收納箱購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

三層收納盒 收納箱的商品價格,還有更多抽屜式畫架多功能畫架圖繪通三層抽屜式畫盒畫筆收納盒畫箱畫架鉛筆馬克筆收納箱四層桌面儲物箱兩層寫生畫筆盒畫板多功能畫 ... 於 www.findprice.com.tw -

#50.2019婦幼用品採購年鑑 - 第 173 頁 - Google 圖書結果

懷孕0∼3個月:有些媽咪認為懷孕就是一吃兩人補,於是一□奶嘴收納盒□副食品懷孕 ... 確認其療效,也因為通過層層檢驗,安全性有保障,真空包裝則可以確保藥品不因空氣中的 ... 於 books.google.com.tw -

#51.Bonny & Read 飾品

B&R的飾品,戒指; 項鍊; 耳環; 手鍊; 飾品配件; 是經過嚴格的挑選和品質的把關, 讓平價和美麗可以並肩而行。堅持用比市面上還要低價的經營理念,把優質的飾品分享給每 ... 於 www.bonnyread.com.tw -

#52.迪士尼鐵粉衝小七!7-ELEVEN限定推出「小熊維尼 - 窩客島

這次集點活動同樣針對會員推出「快閃購」活動,在12/1下午3點起,只要消費不 ... 水晶球,還有毛茸茸的抽屜收納盒,獵奇風格的咖啡一秒擄獲粉絲的心。 於 www.walkerland.com.tw -

#53.置物箱|抽屜收納盒、置物籃 - IKEA

IKEA提供各式收納設計,如收納盒、透明收納箱、置物箱、置物籃、儲物分類格、收納袋等收納;不論是衣物文具、儲藏室收納與各式雜物整理,都能找到收納方案。 於 www.ikea.com.tw -

#54.回购了N次才推荐,这是今年我买到最满意的东西 - 网易

二十几块的小收纳简直立刻提升了办公环境! IIIHER. 她姐买的这个三层收纳盒容量还不错。顶层还能放一些香薰、小发夹之类的东西。 於 www.163.com -

#55.Welcome to 康是美

聖誕暖心5折起,彩妝任2件79折、香水任2件再9折、任選第2件5折、冬季保養第2件3折、開架臉部保養滿$777送$200洗卸自由選、35大品牌,美髮/沐浴指定商品任2件送100 ... 於 www.cosmed.com.tw -

#56.寒流報到,在家也能享受溫熱按摩!台隆手創館紓壓小物推薦

冷熱循環切換模式,共有六段控溫與三段轉速,冷熱變換10秒內立即有感,隨時舒緩肌肉痠痛及筋膜緊繃,附四種按摩頭與收納盒,可放置各式按摩頭。 於 www.marieclaire.com.tw -

#57.Bose QuietComfort QC45 動耳聽:強化降噪效果 - Cool3c

另外,QuietComfort QC45因應環保議題同樣採簡化設計,因此在整體盒裝並未有多餘設計,只是針對避免耳機在收納期間產生耳罩摩擦情況,僅使用簡單發泡材質 ... 於 www.cool3c.com -

#58.网购省钱关键词丨用这些词搜索你能省下一个亿! - 腾讯

但你换成【书本收纳盒】,同样的亚克力板子只要不到10块钱。 看到这个差价,不得不说,什么东西带上【化妆品】三个字,价格都是暴涨啊,女人 ... 於 new.qq.com -

#59.CELIA 三層抽屜收納櫃 - Pinkoi

簡潔俐落的抽屜收納櫃,是臥室、客廳、任何居家空間的好幫手,掀起上方防塵布蓋,有獨立空間可存放物品,下方更有兩個便利的抽屜可使用,增添需多收納空間之外, ... 於 www.pinkoi.com -

#60.【三層櫃收納盒】 2021熱銷推薦 - 生活市集

Abby生活百貨》三層櫃抽屜置物盒橫式直式無蓋收納盒無蓋收納箱百納箱【新】. $320. 券後低至$202 /入. review-icon 4.9(11). 116搶購. 84折超取. dislike-icon. 於 m.buy123.com.tw -

#61.AR3603 彩集三層收納盒

AR3603 彩集三層收納盒. 產品編號. AR3603. 尺寸. 180x140x160mm. 包裝入數. 24/Ctn. 產品材質. PS(聚苯乙烯). 產品特色. 淨白透亮,簡約素雅,透明抽屜,一目了然, ... 於 www.keyway.com.tw -

#62.KEYWAY三層收納盒-便宜商品推薦與商品比價-2021年11月

KEYWAY三層收納盒那裏買最便宜?,提供KEYWAY 三層收納箱便宜價格,找KEYWAY三層收納盒相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#63.潔夫人多功能30格三層收納盒(大號) 手提玩具收納盒/透明收納 ...

潔夫人多功能30格三層收納盒(大號) 手提玩具收納盒/透明收納箱/收納盒| 於 tw.bid.yahoo.com -

#64.多層櫃| 專利提供可摺疊雜誌架- 辦公室用品 - cd盒

設計獨特,A4台托盤可以透過折疊起來節省海運成本。 ◇A4紙盒台能堆積到4層。 ... 三層收納櫃︱三層桌上資料櫃 · 資料夾︱月曆盒︱日曆盒 · A5月曆盒︱A6月曆盒. 於 www.bestpackage.com.tw -

#65.善用小物助收納家中整潔輕鬆換季- 生活- 中時

台隆手創館滾輪式床底收納盒,滑輪式設計,拖拉移動超輕鬆,扁形大容量 ... 分層收納,使衣櫃看起來更加整潔,另外針對桌面收納推薦使用透明收納盒, ... 於 www.chinatimes.com -

#66.壓克力三層收納盒(抽屜式)

尺寸: W;23.5cm *D: 13cm *H: 10cm 單層: H:3cm. ... 抱歉,此商品已下架. 壓克力三層收納盒(抽屜式). 回到商店首頁. 於 www.eknails.com.tw -

#67.2H2D金尊版持久液 - 壯陽藥

頭疼頭暈消化不良有0.05%會有一般是首次服用壯陽藥身體不適應吃3-5次適應就不會有 ... 點擊連結直達黑金真偽查詢系統正品犀利士的外包裝紙盒是由三層不同材料的紙張壓 ... 於 ocgp.cucea.udg.mx -

#68.三層收納盒|ETMall東森購物網

三層 /分隔/透明/收納盒/化妝盒/文具/小物/桌面收納/口紅/化妝品/3C收納/防塵. 『環球嚴選』免運-三層分隔透明收納盒/化妝盒/文具/小物/桌面收納/口紅/化妝品/3C收納/ ... 於 www.etmall.com.tw -

#69.三層櫃收納盒-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买三層櫃收納盒?当然来淘宝海外,淘宝当前有92件三層櫃收納盒相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#70.2013 第256期: 行遍天下 6月號_休日 手感旅行

華航也推出慶祝活動 7 6 月 20 日前出發僵惠價台幣 3 ] , 200 元起; ... 上蓋~提前傳遞出端午佳節氣氛 7 由於禮盒內層的防水設計,粽子吃完了還可再利用作為收納盒。 於 books.google.com.tw -

#71.喵星人木工DIY小日子:居家雜貨╳貓周邊 一學就會的手感練習

... 貓任意門·三角貓屋•造型貓餐桌- - | | | | | 060 064 - - - - - - - - - - •貓睡窩 068 Lesson 3 收納每一刻的精彩 074 ·三層掛架• ... 黑貓書擋 078 •面紙收納盒 ... 於 books.google.com.tw -

#72.極簡舍物生活 - 第 154 頁 - Google 圖書結果

雞蛋應該放於雞蛋收納盒,蛋尖 Part 3 回來的雞蛋不應清洗,因雞蛋上有一層「保護膜」,防止細菌經蛋殼滲入。清潔有機會破壞表層膜,令微生物可跟水透過毛細作用進入蛋內。 於 books.google.com.tw -

#73.2021好市多Costco必買超夯好物TOP3!韓國熱賣拋光精華

如果你還沒想到要買什麼,小編私心推三款CP值高的必買好物給大家,保證閉著眼睛掃貨也 ... 2021必買Costco推薦商品:Edifice 馬卡龍色系三層收納推車. 於 www.beauty321.com -

#74.史泰博購物網

史泰博購物網(Stapro)全國最大辦公用品辦公文具量販!企業與個人的最佳採購平台!超過萬種商品,多樣促銷(影印紙、原子筆、強力夾、彈簧夾、拱型夾、資料簿. 於 www.stapro.com.tw -

#75.置物架/ 儲物櫃/ 收納箱線上優惠推薦 - Costco

Keter 三層收納矮櫃 Costco好市多網路獨家商品. $1,969. Keter 三層收納矮櫃Keter ... IRIS 抽屜式收納盒8公升X 3入 Costco好市多網路獨家商品 Costco好市多新品推薦. 於 www.costco.com.tw -

#76.Afterparties Stories Biker Shorts - Somethin' Sweet 韓國流行 ...

居家生活 收納用品 其他收納用品 ... 來幾片餅乾,這絕對是人生數一數二療癒的事情了~小編本次整理了8大人氣鐵盒手工餅乾,不只好. ... 樂嫚妮把手三層輕量收納推車. 於 buy.line.me -

#77.好市多黑色購物週第6天掀高潮MagSafe版AirPods Pro手刀搶買

好市多黑色購物週越往後越有優惠驚喜,新版MagSafe充電盒的AirPods Pro本來在 ... 好市多黑色購物週第3天優惠再新增酒杯之王、熱可可粉冬季派對必備 ... 於 udn.com -

#78.8款热销筋膜枪实测对比:价高一定好吗? - 新浪众测

在所有收纳盒中,做工最好的是麦瑞克、云麦、有品PICOOC、倍益康品牌、这四个品牌的,都是定制化的产品,壳体厚而有韧性、不易变形,而且编制纹理的外层也 ... 於 zhongce.sina.com.cn