三角 架斷裂的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松嶌明男,森永貴子,太田淳,熊谷幸久,鈴木英明寫的 歷史的轉換期8:1789年.追求自由的時代 和凱蒂.拉弗斯,路易.派翠克.勒胡,瓊恩.伯特的 火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Option改裝車訊2017/2月號NO.217 - 第 155 頁 - Google 圖書結果也說明:... 三角架與方向機舵桿,換裝長度比較短的改裝避震器,會使三角架的水平角度呈現不正常 ... 斷裂,因此不用擔心和尚頭的強度會受到影響,安裝工時大約只需 1 個小時,不過安裝後 ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和書林出版有限公司所出版 。

國立臺南大學 綠色能源學科技學系碩士在職專班 劉世鈞所指導 楊采穎的 臺南市民眾環境素養調查—安南區之分析與研究 (2018),提出三角 架斷裂關鍵因素是什麼,來自於環境素養、環境教育。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系在職進修碩士班 林安梧所指導 田若韻的 論餘生者的的意義治療-以舞鶴小說為本 (2008),提出因為有 舞鶴創作、餘生敘事、意義治療的重點而找出了 三角 架斷裂的解答。

最後網站【易擦乾淨!不易斷裂】 三角橡皮擦三角形橡皮擦造型橡皮 ...則補充:熱門關鍵字: 置物架電器櫃達摩本草藥盒標籤機好神拖收納櫃保溫杯衣架樂扣. cart ... 不易斷裂】 三角橡皮擦三角形橡皮擦造型橡皮擦超好擦橡皮擦乾淨橡皮擦文具禮品.

歷史的轉換期8:1789年.追求自由的時代

為了解決三角 架斷裂 的問題,作者松嶌明男,森永貴子,太田淳,熊谷幸久,鈴木英明 這樣論述:

想理解歷史,轉換視角是不夠的 這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式! ────────────────給我一個年分,我就給你全世界──────────────── 找尋漫長發展過程中醞釀的轉變 挖掘一般時人眼中的瞬時變遷 微觀歷史積累成全球規模的世界史 即為全球化歷史的嘗試 ★★★★★歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻★★★★★ ▲▲▲故事StoryStudio網站 轉換期全系列書評 陸續上線中▲▲▲ storystudio.tw/columnist/cptwbook 西元1789年,人類歷史的轉捩點──────── ▲西歐:法國大革命,拿破

崙戰爭,維也納會議後企圖恢復歐洲平衡 ▲北美:美國獨立戰爭結束,北美十三州脫離大英帝國 ▲北亞:俄羅斯商人進出西伯利亞及北太平洋,謀求對外貿易 ▲東南亞:華人大量移入南洋,在地商人勢力崛起 ▲非洲:廢奴思潮影響三角貿易,契約制下的另一種不自由 經歷了「漫長十八世紀」的醞釀,西方世界在十八世紀末迎來了兩件劃時代的大事:1776年美國獨立,以及1789年法國大革命。以這兩大事件為濫觴,由西方引領全世界邁入激烈變動的十九世紀近代化時期。也因為這兩大事件分別象徵脫離「舊世界」及「舊制度」,整個十八世紀亦被歸類為平淡而僵化的、應該被否定的舊時代。 然而,根據近年來對十八世

紀各地的實證研究成果,上述說法開始被挑戰。發生於十八世紀末的變化並非斷裂性的新/舊瞬時轉變,而是一種長期連續性變化所導致的結果。無論是工業革命的基礎、地域社會的成熟、世界貿易的流通,亦或是啟蒙思想的催化,正因為有著漫長十八世紀的淬鍊,才能催生出十九世紀的近代化。再者,西方中心主義式的近代史論述也被檢討,西方世界與非西方世界實則呈現了雙向影響,而非由西歐單向推動全世界。十八世紀世界一體化的進展,為西歐社會的變化提供了基礎。 誠如本冊標題,1789年發生的事件,也象徵了各地人們開始思考並追求「自由」。做為全球史研究的一環,本書也欲以全球視角思考自由思潮的發展動向,跳脫傳統主流歷史敘述,以不

同面向及地域實例深入探究。從蘇格蘭自由貿易運動到印度洋西部廢奴運動,從東南亞華人商業網絡到白令海峽俄羅斯商人毛皮貿易,宛如漣漪一般彼此碰撞,由微觀積累所組成的世界史樣貌,進而同步檢視全世界人民「追求自由」的動向,這種圍繞共同主題的橫切式歷史敘事,讓多向型的歷史書寫成為可能。 本套書共11冊: 『歴史の転換期』監修 木村靖二、岸本美緒、小松久男 第1冊 前221年 帝國與世界史的誕生(南川高志編) 第2冊 378年 崩解的古代帝國秩序(南川高志編) 第3冊 750年 普遍世界的鼎立(三浦徹編) 第4冊 1187年 巨大信仰圈的出現(千葉敏之

編) 第5冊 1348年 氣候不順與生存危機(千葉敏之編) 第6冊 1571年 白銀大流通與國家整合(岸本美緒編) 第7冊 1683年 近世世界的變貌(島田龍登編) 第8冊 1789年 追求自由的時代(島田龍登編) 第9冊 1861年 改革與試煉的時代(小松久男編) 第10冊 1905年 革命的浪潮與團結的夢想(小松久男編) 第11冊 1918年 邁向現代的摸索(木村靖二編) 套書特色 ▲橫切式敘事,全球史書寫的另一種可能 以往的歷史寫作,多半著重單一地區或主題,從上古一路談到現代,也就是時間軸的「縱切式敘事」。近年全球史概念

盛行,提倡以更廣闊、更多元的視野理解歷史,也出現不少挑戰這種縱切式敘事的新歷史著作。包括新觀點的嘗試(自然史、環境史),新視角的切入批判(東亞視角、庶民視角、遊牧民族視角),以及多語言史料的引用(貿易史、文化交流史)。然而,真正從根本上顛覆、提出新的「橫切式敘事」的,就是這套書了:它挑選一個特定歷史年分,並告訴你,那時間全世界各地都發生了些什麼事。 ▲推動世界前進的「轉換期」:當時人的能動性,及各地重大轉變的共時性 然而,挑選特定年分,並不是漫無目的的挑選,也不是以後人眼光做後設角度的挑選。本套書挑選的11個年分,都是「當時人們深切感受到重大變化」的轉換期。他們跟今天的我們一樣,都

面對不可預測的未來,不斷做出相同或迥異的選擇。本套書即針對此能動性進行分析。同時,這樣的變化具備「共時性」,好幾個地區同時產生了類似的重大轉變,而這段轉換期帶動了世界前往下一個階段。本套書開創了某種可能,也就是不以零星四散的方式敘述,而是透過廣闊的視野,通盤關注同一時間各地人們直接面對的問題,以及他們回應問題的多樣性與共通性。 ▲具體實例如漣漪一般,彼此碰撞而成的世界 本套書雖標舉全球史的廣闊視野,但在挑選篇章上抱持自由態度,不強制對同一時間的世界各地進行平均挑選,而是在這狹窄但別具意義的時間範圍內,盡可能提供鮮明生動的實例。這些事例像漣漪一般,不斷往外擴散又彼此重合;描繪出這些漣

漪彼此碰撞的軌跡,就是本套書的特徵。「世界史」不是各國國別史的集合體,也不是單一框架下的均質產物;從紮根於各地區的視野出發,透過彼此接觸的對話,展現出活生生的鮮明姿態,這才是本套書所談的世界史。 ▲主流與非主流並進,拓寬視野,提升歷史素養 專文由各冊編者自由挑選,不侷限是主流或非主流地域的歷史。部分冊數挑選廣為人知的歷史進行分析(如第一冊,羅馬帝國與秦漢帝國);部分冊數則依該年代面臨之變遷,挑選鮮為人知的歷史為例(如第八冊,北亞毛皮貿易、東南亞海盜與印度洋西岸奴隸制)。在培養新時代提倡的「歷史素養」時,拓寬以往對歷史的理解視野是必要的。而本套書正是最好的示範與參考用書。

▲各冊編者總論,重點補充專欄,以及臺灣學者推薦序 各冊開頭均附該冊編者總論,講述該特定年分世界各地面臨的重大轉變為何,帶領讀者概觀整體樣貌。除了主要敘述,也附上做為補充的專欄。本次引進繁體中文版,也邀請歷史學者擔任各冊導讀人,補充臺灣在地學者的觀點。 好評推薦 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 中央研究院人社中心助研究員 陳禹仲 臺灣師範大學東亞學系助理教授 莊仁傑 專文導讀

臺南市民眾環境素養調查—安南區之分析與研究

為了解決三角 架斷裂 的問題,作者楊采穎 這樣論述:

自環境教育法實施以來,落實環境教育及提升民眾環境素養一直都是地方政府、社區營造團體及NGO團體關心的議題。本研究延續2018年「臺南市一般民眾、高中職學生及國小學生環境素養之調查與分析」計畫,旨在瞭解臺南市安南區民眾環境素養現況;採用行政院環保署公布的環境素養調查問卷為研究工具,問卷回收後採用SPSS 21.0統計軟體進行分析,並輔以質化訪談,以補充問卷調查資料結果之不足,研究結果歸納如下: 研究結果顯示安南區民眾獲得環境知識的主來源為「電視新聞/節目」及「網路」;最喜歡的環境教育方式為「戶外體驗學習」、「網路學習」及「觀賞影片」;平均每週接觸「環境相關資訊」時數偏低,完全沒有接觸環

境相關資訊者高達24.9%。而環境素養五大面向之表現,在「環境覺知與敏感度」面向的得分最高(89.8%),依序為「環境價值觀與態度」面向、「環境行動技能」面向、「環境概念知識」面向,而「環境行動經驗」面向為最低(57%)。安南區民眾在不同性別、年齡、教育程度、月收入、環境知識來源及接觸環境資訊時數等背景變項,在環境素養各面向的表現上會造成差異。環境素養五大面向之相關分析中,「環境覺知與敏感度」與「環境價值觀與態度」呈現高度正相關;「環境行動技能」與「環境行動經驗」呈現高度正相關。訪談環境教育工作者後發現落實社區環境教育有助於提升民眾環境素養。基於上述研究結論,建議地方政府、社區營造團體及NGO

團體:鼓勵民間團體陪伴民眾參與社區公共事務、提供優質的學習場域、利用各式傳播媒體傳遞正確的環保知識、舉辦多元的環境教育學習活動及將災防教育融入社區環境教育,以提升民眾環境素養。

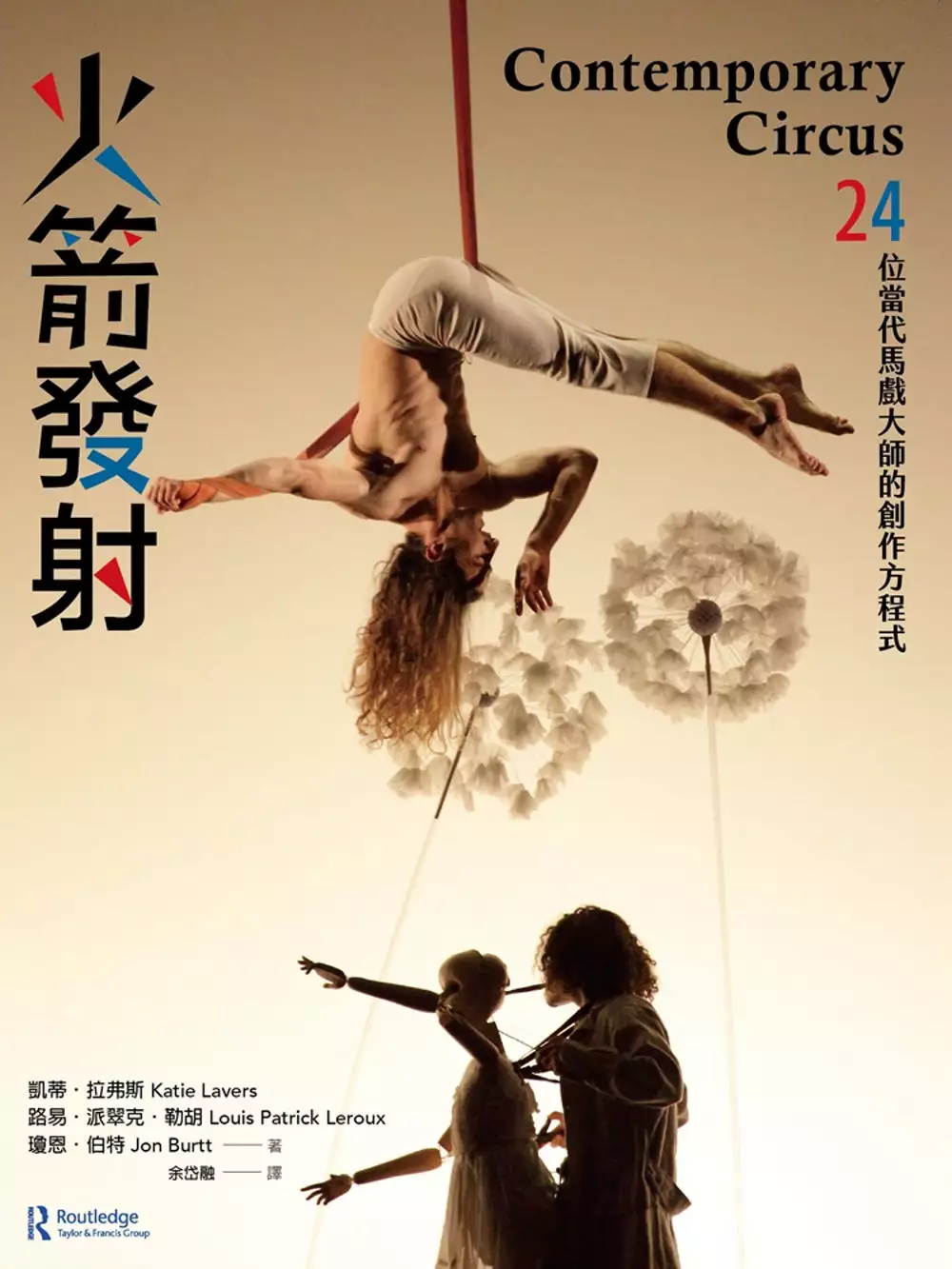

火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式

為了解決三角 架斷裂 的問題,作者凱蒂.拉弗斯,路易.派翠克.勒胡,瓊恩.伯特 這樣論述:

這本書就像是一座火箭發射台,希望能帶我們航向更多的討論和進一步的閱讀,透過許多能夠深入理解的方法,讓讀者親炙這個無比引人入勝的藝術形式。 《火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式》由二十四位創作者和三位學者在實踐和理論之間築起一座橋梁,以「質問」或者「對事物提出質疑」的視角出發,針對馬戲中的四個主題展開對話:道具、政治、表演者、新作品,並將這些對話節選分類,賦予脈絡,共同討論馬戲是什麼,以及馬戲這門表演藝術的演變脈絡。此外也呈現不同創作者與團體的創作理念,對社會議題及傳統的呈現與挑戰,以及當代馬戲結合戲劇、音樂、舞蹈的最新跨域趨勢,提供了一條觀看當代馬戲表演的路

徑與指南。 本書特色 1.首本探討當代馬戲藝術與創作理念的專書 2.與衛武營國家藝術文化中心合作出版,搭配馬戲平台活動 3.適合戲劇領域、戲劇科系,以及馬戲藝術愛好者閱讀

論餘生者的的意義治療-以舞鶴小說為本

為了解決三角 架斷裂 的問題,作者田若韻 這樣論述:

在國際資本入侵和社會人際關係全面商品化之下,舊有的生活秩序和經驗世界一夕之間崩潰,這樣的重傷可以看做是「對文化整體延續性的摧殘」。這摧殘所帶來的創傷,切斷了個體連接群體的感情扭帶,破壞了那一必須由文化個體用記憶和身體實踐來保有生存意義的價值體系。創傷事件之劫後餘生在事件之後,活在扭曲的記憶和威權的解釋下,獨自啃蝕著自己的創傷;邊緣化的部落,遊蕩在主流社會之外,一直存有不到位的曖昧情境;而社會邊緣一角的個人,面對龐大的國家機器,無力揮著他們自由的臂膀。在看似不同的情境,其實都落在一個問題上,即:他們全都深受了文明的劫難,苟延殘喘地活著。舞鶴小說書寫出餘生的曖昧情境,字裡行間在在寫出,歷史、主權

和主流文化之下國家、社群及個人的缺憾。在他的小說裡,無論是霧社事件或者是部落,甚至是生活型態殊異的個人,都是各種「文明之劫」後餘生的群像,細讀其小說會發現到舞鶴尤其關注到「劫後」人們的生活,關注他們「此後何以為生」的議題。對舞鶴來說,他藉由小說企圖打破話語,回到想像的真實,最後建構出一套超越話語的實存源頭;他藉由小說進行他實存生命的召喚,用著心靈的聲音召喚餘生內在自我的完善與美好,展演出一整套屬於他的意義治療學。從舞鶴出發,到小說中的餘生群象,再到讀者,進行三方的意義治療。全文共分七章,第一章〈緒論〉主要說明研究的動機與目的,回顧文獻探討,表述問題意識,研究的對象、範疇、方法,以及各章節的架構

安排。第二章〈舞鶴小說中「餘生者」的樣貌〉,全章分作三節,第一節先將敘事者-舞鶴作介紹,從其創作歷史來論述他餘生學的背景,為後續他所建構的小說意義治療作準備。第二節接著定義「餘生者」,將王德威形容的「餘生」敘事作一深入的分析,舞鶴作品中的「餘生」分作三類,再行分別作闡釋。第三節進入主題,一一介紹舞鶴小說文本「餘生」群貌,及其所處的曖昧情境,詮釋舞鶴餘生意義治療的可能性。第三章〈建構意義治療(從書寫者)〉從書寫者舞鶴出發,試著從舞鶴作品及其相關演講、對談內容分析其歷史觀、小說觀點,以及歷史、小說的會通,以開展出其對劫後餘生的意義治療。第四章〈表現意義治療(從書寫手法)〉欲從舞鶴小說文本創作手法來

論述,找出其手法背後的書寫意義,以期回應餘生敘事的意義治療。第五章〈展現意義治療(對餘生者)〉從舞鶴小說文本內涵來論述,將舞鶴對餘生群象所展現的意義辯證,以治療文明之劫後的群生。第六章〈餘生意義治療的實現〉歸結前三章的鋪排,尋出舞鶴在小說文本的意義治療之後,其背後的理想烏托邦究竟是何種氣象,將作一深入的闡釋。

想知道三角 架斷裂更多一定要看下面主題

三角 架斷裂的網路口碑排行榜

-

-

#2.寶雅「店員推薦必買彩妝」TOP5!SUQQU粉霜平替 - 女人我最大

... 三角設計也非常好使用抓取,充滿細節巧思卻只需要百元價就可以擁有,下次去寶雅在架上看到它們千萬別錯過!NT.250~620。 廣告- 內文未完請往下捲動. 封面&內文圖片來源 ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#3.Option改裝車訊2017/2月號NO.217 - 第 155 頁 - Google 圖書結果

... 三角架與方向機舵桿,換裝長度比較短的改裝避震器,會使三角架的水平角度呈現不正常 ... 斷裂,因此不用擔心和尚頭的強度會受到影響,安裝工時大約只需 1 個小時,不過安裝後 ... 於 books.google.com.tw -

#4.【易擦乾淨!不易斷裂】 三角橡皮擦三角形橡皮擦造型橡皮 ...

熱門關鍵字: 置物架電器櫃達摩本草藥盒標籤機好神拖收納櫃保溫杯衣架樂扣. cart ... 不易斷裂】 三角橡皮擦三角形橡皮擦造型橡皮擦超好擦橡皮擦乾淨橡皮擦文具禮品. 於 www.pcone.com.tw -

#5.副車架與右前輪三角架之間斷裂變形| Wayne Lam (Ramius)

副車架與右前輪三角架之間斷裂變形. Done. Upgrade to Flickr Pro to hide these ads. 137 views. Comment. Taken on June 18, 2007. 台北市, 臺灣. This photo is public. 於 www.flickr.com -

#6.逾百处房屋倒塌!震感传至京津冀!山东德州地震影响几何?

长三角铁路紧急通知:限速,北京到上海在内的92趟列车停运!山东5.5级 ... 这些常见药或将下架…洛杉矶宝藏Brunch合集抢疯了!杰伦和他最爱的奶茶联名了 ... 於 redian.news -

#7.町田啓太「ミステリと言う勿れ」“久能整コスプレ”が思わぬ方向 ...

有村架純&町田啓太、不意打ちキスシーン · 町田啓太&玄理、結婚に祝福 ... 三角関係の行方は. 2023.05.09 07:00. モデルプレス · <終了>【読者 ... 於 mdpr.jp -

#8.纺织检测技术 - 第 249 頁 - Google 圖書結果

... 断裂,产生破洞。绒布是两根面子纱交织一根里子纱,其中一根纱断裂.多数是第一根面子 ... 三角靠外.针舌过出 1 上针压针平台靠外.针简梧里魔针动轮压得紧 1 卷布架太松 1 ... 於 books.google.com.tw -

#9.小貨車皮帶斷裂動彈不得壢警推車解圍

... 斷裂拋錨後停在車道中央,因為工業區內大型車輛多,又只有自己一個人,江男不敢貿然推車,焦急的不知道該怎麼辦才好,只能擺放三角架後不斷打電話求援 ... 於 tyenews.com -

#10.町田啓太、ハイジュエリー引き立つブラックコーデで登場 “今後 ...

有村架純&町田啓太、不意打ちキスシーン · 町田啓太&玄理、結婚に祝福 ... 三角関係の行方は. 2023.05.09 07:00. モデルプレス · <終了>【読者 ... 於 mdpr.jp -

#11.後車箱三腳架固定座螺絲斷裂之替代方案[討論區存檔]

我的三角架還有大部份的原廠隨車工具老早就不知道被偷到哪裡去了。 不過還是要給DIY一個讚啦。 vBulletin® v2023,版權所有©2000-2023,BMWCCT. 於 www.bmwcct.com.tw -

#12.打桩机三角架突然断裂倒下华容男子粉碎性骨折

... 建筑工地打桩业务,王某甲从谢某处借用桩机,并聘用王某乙从事桩工劳务,竖立的打桩机三角架突然断裂倒下,将正拌混凝土的王某砸伤。近日,湖. 於 hunan.ifeng.com -

#13.營造安全衛生設施標準 - 全國法規資料庫

二、安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成,其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。 ... 五、獨立之施工架在該架最後拆除前,至少應有三分之一之踏腳桁不得移動, ... 於 law.moj.gov.tw -

#14.今日看新聞學法律第三十一冊 - Google 圖書結果

... 斷裂之原因,並由兩造分別提供台灣汽車修理公會、林 O 福副教授所分別出具之上開鑑定報告書供參,經台北市汽修保養公會勘查系爭車輛受損現況,就前保桿撞擊位置、左前下三角架 ... 於 books.google.com.tw -

#15.三角架橡皮斷裂 - YouTube

三角 架橡皮 斷裂. 1.7K views · 3 years ago ...more. 袁建平. 355. Subscribe. 355 subscribers. 8. Share. Save. Report. Comments. thumbnail-image. 於 www.youtube.com -

#16.飛機失事的未解之謎 - 第 69 頁 - Google 圖書結果

... 架私人水上飛機掠過百慕大三角海域,飛機上的幾位朋友正在吃飯,突然發現盤子裏的刀 ... 斷裂”一樣......神奇的海洋上,似乎也時時向人們展示著時間斷裂。 2009 年 6 月 1 ... 於 books.google.com.tw -

#17.Mk2三角架橡皮- Ford

請問各位大大:駕駛座那一邊的三角架橡皮斷裂,可以單單只換橡皮嗎?如果只換橡皮要多少錢?或是換整支三角架要多少錢?ps.如果不換的話對安全方面會 ... 於 www.focus-sport.club.tw -

#18.LANCER-1.6李子串橡皮磨損&三角架固定橡皮斷裂 - 星凱家族

LANCER-1.6李子串橡皮磨損&三角架固定橡皮斷裂. 114. 請往下繼續閱讀. 於 xk3583028.pixnet.net -

#19.聯結車斷裂釀3死司機判刑1年半

男子葉倉育去年2月22日凌晨駕聯結車滿載水泥涵管,沿中二高北上要到桃園平鎮市交貨,因未捆牢且聯絡的三角架斷裂言在竹南段滾落還像保齡球般波及南下 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.高质量发展调研行

在山东寿光丹河设施蔬菜标准化生产示范园,展览架上一排排国产蔬菜种子,让 ... 京津“走廊”——河北省廊坊市地处京津之间和京津雄黄金大三角腹地,是京津冀协同发展的前沿。 於 www.news.cn -

#21.(求救) 三角架撞歪了會影響哪些部分?

我只是很擔心換過零件後+定位後以下問題: 高速100~120km行駛前右輪軸會不會突然斷裂? 以後右轉會不會自動回正? 換過這些 ... 於 forum.u-car.com.tw -

#22.【實習心得】南方澳大橋斷裂事故外籍移工罹難兩週年追思 ...

因為斷橋,南方澳的交通變得不方便了,本來只要過橋就能抵達的地點我們反而繞了一大圈才看到活動現場,現場周圍搭建許多鷹架,怪手在旁,三角錐排列於四周 ... 於 www.tahr.org.tw -

#23.喜美K8 沒有準時更換時規皮帶導致皮帶斷裂上引擎需大修Part2

... 三角架 · 引擎腳(怠速抖動) · 正時皮帶 · 發電機啟動馬達 · 水箱風扇 · 冷氣壓縮機 · 其他保養. 喜美車系. 避震器底盤異音三角架 · 引擎腳(怠速抖動) · 正 ... 於 ii520avon.pixnet.net -

#24.金正恩登上俄太平洋舰队护卫舰,在贵宾簿上留言 - 加拿大新闻

随后,绍伊古向金正恩展示了俄罗斯空天军的装备,包括米格-311导弹载机上的“匕首”高超音速导弹系统,以及战略航空兵3架 ... 铁三角剩俩:苏洛维金现身北非 ... 於 info.51.ca -

#25.巴西小型飛機空難14死包括2美國公民

有片|美佛州消防直升機高空失控狂打轉斷裂後直墜民房至少兩死. 23. 影片. 02 ... 美國加州兩架救火直升機相撞其中一架墜毀釀3死. 16. 即時國際. 2023-07-27. 於 www.hk01.com -

#26.BMW E92 335I更換前下三角架鐵套

... 斷裂底盤出現異音再做更換,起步時或是在低速(大約5~60時/KM)加速,方向盤有左右拉扯情形也可能就是三角架鐵套壞了。注意,是左有拉扯而非抖動. BMW 335I林先生預約進廠 ... 於 www.yonglun.tw -

#27.Re: [問題] 前輪三角架橡膠破裂問題- car板

最近一次去原廠保養,同樣的技師說三角架該換了. 隔週去輪胎行調胎,技師 ... 有一道斷裂痕跡,常跑高速,沒感覺有偏. 也沒有聲音. ※ 編輯: howzming ... 於 disp.cc -

#28.轟!砂石車撞三角窗店家梁柱斷裂住戶急撤離

民視新聞/綜合報導台北市信義區,今天(6月18日)凌晨12點半,一輛載著「刨除料」的砂石車疑似路況不熟,失控窗撞路邊輪胎行,波及到一旁等紅燈的 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#29.請問關於三腳架斷裂與傳動外套破裂的維修?

... 三角台斷裂了,報價:$1400X2,另外前輪一邊傳動外套破裂會漏油,報價:$700照片看起來真的是有斷裂 ... 下3腳架橡皮裂了,要換,副廠件很多【網路詢價】 定位會 ... 於 www.mobile01.com -

#30.altis三角架鐵套更換- 飄葉花香部落格

... 斷裂底盤有異音再換. 都可以撐到20萬以上. 我這次放棄原廠的鐵套使用加重強化型. 原因是這比原廠耐用. 三角架裝在這裡. 左側這隻不太好拆. 原廠的三角架拆 ... 於 classic-blog.udn.com -

#31.福斯雪狼SHARAN保養三角架鐵套嚴重斷裂 - 桃園龜山堅強汽車

福斯雪狼SHARAN保養確認變速箱已降溫到安全溫度開始作業排出變速箱舊油子母螺絲更換變速箱濾芯更換正廠變速箱油、滤網、變速箱滤芯、空氣芯、機油芯、 ... 於 s5134222.pixnet.net -

#32.三角架壞掉會怎樣的推薦與評價,MOBILE01、FACEBOOK

釋義:救了蟲之後,蟲會在地上爬行;救人,卻沒有任何功勞。 比喻救蟲比救人有用,意指有時候做善事反而是自找麻煩、徒勞無功。 查詢《臺語常用詞辭典》(https://twblg. 於 auto.mediatagtw.com -

#33.汽车三角臂断裂有什么后果?

三角 臂断裂的后果:1、三角臂是支撑轮胎的主要零部件,如果三角臂断裂不建议继续行驶;2、转向系统是非常重要的,如果断裂会影响车辆的正常行驶,导致事故发生;3、最 ... 於 www.86huoche.com -

#34.三角架壽命: 壽命是? Mobile01>引擎腳壽命是?

zh81618031.lifesystemworkshop.com. Uncategorized. 三角架壽命- 三角架橡膠斷裂武炮汽車 ... 於 zh81618031.lifesystemworkshop.com -

#35.三角架鐵套橡皮斷裂(內湖順成汽車) - YouTube

三角 架鐵套橡皮 斷裂 (內湖順成汽車). 1.5K views · 2 years ago ...more. 袁建平. 358. Subscribe. 358 subscribers. 5. Share. Save. Report. Comments. 於 www.youtube.com -

#36.冷氣卡榫的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

多款車用出風口夾固定伸縮卡榫汽車支架鳥嘴三角. 2. 多款車用出風口夾固定伸縮卡榫汽車 ... 支架王汽車【冷氣出風口磁鐵手機架】手機導航架手機座平板架ASUS 華為小米SONY ... 於 biggo.com.tw -

#37.【易擦乾淨!不易斷裂】三角橡皮擦三角形 ...

【易擦乾淨!不易斷裂】三角橡皮擦三角形橡皮擦造型橡皮擦超好擦橡皮擦乾淨橡皮擦文具禮品開學季【A0950】 ... 你還在用拿起來不舒適又擦不乾淨的橡皮擦嗎? 試試看這款「 ... 於 www.ken74116.com -

#38.TIERRA 更換前三角架總成(加強鐵套) - sentrasd - 痞客邦

... 三角架或李仔串要換了。不過也真神奇沒裝前下井字拉桿前並沒特別留意到有這麼明顯,難道是整體變硬後,因為鐵套橡膠用久斷裂摩擦碰撞到產生異音。聽說 ... 於 sentrasd.pixnet.net -

#39.BMW E90 320I - 煞車時底盤不穩、下三角架鐵套

檢查後發現下方的三角架鐵套橡皮斷裂,導致煞車時無法有效穩定底盤。 IMG_4578.jpg. 更換鐵套需要特殊工具,將鐵套從三角架拆下,更換新的鐵套即可解決 ... 於 optimusprim9.pixnet.net -

#40.2013 10 19 台中部落客陳先生預約更換BMW520 E39 ... - spec-A

2013 10 19 台中部落客陳先生預約更換BMW520 E39 E39更換變速箱油5HP18變速箱油更換引擎室鋼索引擎室鋼索斷裂更換三角架更換後輪三角架更換原廠16吋鋁 ... 於 b47217.pixnet.net -

#41.公車保險桿扣件突然斷裂在地拖行數公尺刮出明顯白痕

... ,昨(3)日中午行經福州街口時被民眾直擊後方保險桿斷裂 ... 司機放上三角架提醒後方車輛,一般公車如果發生故障得先通報總站,接著讓 ... 於 www.setn.com -

#42.新疆近期三次地震专家:并无关联不属于同一断裂带

长三角推进教育一体化发展 · 2023-09-19 23:17. 山西加快“数字政府”建设发布 ... 架起天然友谊之桥 · 云南丽江市宁蒗县发生4.6级地震 · 事关职业教育、新车 ... 於 www.heitime.cn -

#43.kavar 米良品多功能不锈钢脸盆收纳架3个装多少钱

... 断裂2.创意很好,目前也解决了家里盆子的收纳问题3.价格虚高,建议零售价为每个2元 ... LTENG 蓝藤卫生间置物架墙角架壁挂式洗手间三角篮收纳架浴室三角置物架. 20.21元. 於 www.smzdm.com -

#44.星凱汽車- 三角架斷裂可能原因: 內部橡皮斷裂後變形量過大 ...

三角架斷裂 可能原因: 內部橡皮斷裂後變形量過大, 造成支臂單點承受應力過大造成斷裂. . . . Recent Post by Page. 星凱汽車. Jun 10, 2021 ... 於 m.facebook.com -

#45.石材萬用事典Stones Material【暢銷修訂版】:設計師塑造質感住宅致勝關鍵350

... 斷裂,且易褪色、泛黃。種類性能用途台灣市場的品牌純壓克力型人造石彎曲性能好 ... 三角架上,不可直接置於人造石檯面。另外,電鍋或其他加熱器具放在檯面上,也應用墊子隔 ... 於 books.google.com.tw -

#46.突发!美军一架F-35B坠毁后失踪

... 三角融媒联播产业新闻消防英语法语俄语西语阿语. 突发!美军一架F-35B坠毁 ... 一骑楼地板断裂致2人轻伤,官方通报 · 超1400万部手机被植入木马! 请登录 ... 於 mil.huanqiu.com -

#47.斷裂頭樑

... 耳機維修AKG K361/K371/K361BT/K371BT頭樑頭架斷裂修理斷樑加固. ¥. 60 ... AKG Y50 Y45BT K167 ... 於 world.taobao.com -

#48.汽车三角臂坏了表现有什么

1汽车三角臂断裂是什么表现?汽车三角臂断裂通常说明汽车行驶时轮胎会发生异常摆动,导致轮胎异常磨损,产生噪音。三角臂是转向系统的一部分,三角臂 ... 於 m.qcds.com -

#49.ALTIS 三角架斷裂強化鐵套更換 - 宜峯輪胎- 痞客邦

一大早還沒吃早餐就在外面等的小黃~ 三角架斷裂~ 真的是天大的悲劇~ 戲法人人會變~ 鐵套人人會換~ 就是因為黑手每天所做的事情都是大同小異~ 所謂的 ... 於 dr0819.pixnet.net -

#50.顴骨三角架斷裂

顴骨三角架斷裂,也叫顴-上颌複合骨折或顴骨骨折,是由一組三個(實際上四個)骨骨折。顴骨骨折的第一部分涉及上頜竇包括前部和後外側壁和眼底板。 於 www.ca2-health.com -

#51.三角架壽命: 三角架總成Central 宥富企業股是汽車轉向與

... 三角架的腿架起到稳定作用。 云台:云台是放置拍摄设备的地方,云台般都会 ... 斷裂。 因更換三角架需要進行定位,屆時等到該鐵套完全斷裂更換時,又 ... 於 zh8b421.dendrofn.com -

#52.[問題] 前輪三角架斷裂- 看板car - PTT網頁版

[問題] 前輪三角架斷裂已刪文 ; 回家的路上而已 · DYE. 05/23 12:01, ·, 3 ; 好像是轉的時候同時斷掉聽家人後來說是螺絲斷了 · tigerjump. 05/23 12:13, ·, 7 ; 這段路天天開 ... 於 www.pttweb.cc -

#53.20150609中天新聞三角架脫落害車禍車主控原廠疏失 - YouTube

... 發現,原來是輪胎 三角 架脫落,車廠說是外力撞擊,消費者則秀出行車紀錄器,說行駛中根本沒有看到異物,懷疑施工出問題,現在雙方各說各話。 於 www.youtube.com -

#54.底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲

三角 架是用來連結車架及轉向關節(俗稱羊角)的金屬板件,此板件可以穩定車輪及避震 ... 斷裂,龜裂或老化的引擎腳影響到隔絕引擎震動的功能,導致引擎抖動。 價格. 搜尋修 ... 於 www.carce.cc -

#55.灰喜鹊盖房子 - Google 圖書結果

... 三角石看到了令它震惊无比的一幕:一块不规则的石头被一位年轻的石匠从大山里开采 ... 架再也没开出一朵小花。一个夏天过了,这几十棵黄瓜没有结出一根像样的黄瓜。农夫挎 ... 於 books.google.com.tw -

#56.三角架橡膠斷裂 - 武炮汽車部落格

很多人不太了解什麼是三角架有很多人應該有聽技師說過但是不知道為什麼叫做三角架三角架的定義顧名思義呈現三角形還有一種是多連桿支臂他的形狀也是 ... 於 ithinku.pixnet.net -

#57.【20161011 00:00】 美國CPSC公布,瑕疵商品名稱: 自行車。

六、廠商: Specialized Bicycle Components Inc. (Specialized), of Morgan Hill, Calif. 七、數量: 約1,000輛八、瑕疵情形: 自行車後輪可能脫落導致三角架斷裂,存在 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#58.100元以内的有线耳机差距大吗?

2、斜插入耳式设计,隔音效果很好,这让我想到了铁三角CK350,佩戴效果是 ... 架。之前小区里搞了个模范夫妻评选,他们两位的得票数最多。老奶奶退休前 ... 於 www.zhihu.com -

#59.三角架壽命

... 斷裂。 因更換三角架需要進行定位,屆時等到該鐵套完全斷裂更換時,又. 底盤的零件壽命取決於行駛路況。 小叮嚀粗估統計這些運轉小時約在150~180小時 ... 於 zh31156851.springfieldpetservices.com -

#60.BMW E83 X3 - 三角架鐵套更換、底盤檢修 - 欣冠汽車修理廠

... 三角架的鐵套斷裂所導致。 IMG_4942.jpg IMG_4945.jpg. IMG_4944.jpg IMG_4946.jpg. 首先將前方傳動軸以及三角架依序從車上拆下,雖然傳動軸防塵套尚未破損,但是橡皮 ... 於 xinguan.url.tw -

#61.E30風扇葉片無故斷裂,底盤異音!!

E30引擎風扇無故斷裂,經檢查為風扇離合器軸心晃動嚴重造成風扇平衡跑掉,使得風扇葉片斷裂!! 底盤經檢查為下三角架後鐵套斷裂原廠為空心鐵套!!經更換為實心鐵套, ... 於 dreamwork.666forum.com -

#62.車上這幾個橡膠部件老化了要及時更換,重點是三角臂膠套

壞的嚴重後它還會有兩個現象,這是自己能知道的。第一是過減速帶會有一聲異響,這是控制臂和車架碰到了一起,鐵與鐵摩擦撞擊發出的 ... 於 kknews.cc -

#63.完本玄幻小说排行榜,完结玄幻小说排行榜,完本玄幻魔法小说

... 架。 实验科学奠基人伽利略被判终身监禁等等…… 但是光之大祭司爱迪生给大众带来的 ... 铁头娃三角组? 还是三头犬,魔鬼网,巨怪,…… 更有可能是蝙蝠怪斯内普,老蜜蜂邓 ... 於 www.69shuba.com -

#64.宜蘭產甘蔗、蓮藕?你沒看錯!鄭永昇種白甘蔗+蓮藕,糖蜜

... ,鄭永昇頭戴棒球帽、身穿背心與短褲就踏進蔗田,俐落地切除甘蔗側芽與斷裂 ... 【蓮藕秘密】解開蓮藕、蓮花、蓮子的三角習題 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#65.三角架和尚頭&傳動軸防塵套更換 - HONDA CD5 - 痞客邦

... 斷裂的危險性. 所以大家要多多注意底盤的異樣喔! 1420946215003.jpg. 再來是下三角架和尚頭,前任車主更換的台製(大陸)品. 不只是異音 ... 於 cnblue06041210.pixnet.net -

#66.altis三角架鐵套更換 - 飄葉花香部落格- 痞客邦

... 斷裂底盤有異音再換. 都可以撐到20萬以上. 我這次放棄原廠的鐵套使用加重強化型. 原因是這比原廠耐用. 三角架裝在這裡. 左側這隻不太好拆. 原廠的三角架拆 ... 於 mchot93.pixnet.net -

#67.三角架橡膠斷裂嚴重、更換時、也發現引擎腳整個失去作用因此 ...

三角 架橡膠 斷裂 嚴重、更換時、也發現引擎腳整個失去作用因此一併處理更換#感謝車主的信賴與支持. 於 m.facebook.com -

#68.汽车下摆臂断裂_车友交流

不过最近有车主曝出车辆疑似有安全隐患,或许再次把特斯拉回到台前。Model Y行驶中前悬架下摆臂脱落。 於 www.dongchedi.com -

#69.[問題] 前輪三角架老化- 汽車

大家好我的CRV3.5代(14年,17萬公里),今天去馳加更換輪子時,技師說前輪的三角架已經老舊劣化建議更換不然會影響輪胎定位及行進,過一陣子會斷裂造成 ... 於 ptt-diary.tw -

#70.控制臂損壞的五大原因以及重要性 - 煞車系統

控制臂(三角架)是汽車懸吊系統必不可少的零件之一。了解控制臂斷裂的原因並且察覺磨損和損壞的跡象非常重要,以至於你可以採取預防措施並且預防道路 ... 於 carico-b2c.com -

#71.EHL00CJ422ER09 - Datasheet - 电子工程世界

... 架内部和之间的布线能力,适合中心办公室和电信机房的施工要求。该产品的其他功能 ... 激光三角测量技术. 用于测量从传感器至目标之间直线距离的激光三角测量传感器已经 ... 於 datasheet.eeworld.com.cn -

#72.台鐵自強號卡平交道西正線單線行駛

黃益源報導 / 苗栗縣. 台鐵山線一列123車次、七堵往屏東的自強號列車,今天(4日)下午1點30分左右行經苗栗市宜春路時,發生電力三角架因不明原因斷裂、 ... 於 news.cts.com.tw -

#73.Favorableness - Sugarcream - Naruto [Archive of Our Own]

春野直起身来,将手架在身作出防御姿势。 离她这么近,她预估他是听到她 ... 接着面具男的手使劲抓压她的三角区,指尖传来的热意和痛感一下让春野樱张 ... 於 archiveofourown.org -

#74.【博宇工作坊】機車焊接車台鏽蝕、斷掉、斷裂

2三角台校正. 3老舊車台鏽蝕斷裂,提供焊接換新補強服務. 4訂製載貨架. 5訂製專利載貨左右側架(單、雙皆可). 6訂製後置物箱架. 7改裝飛旋踏板. 8排氣管鏽蝕破洞補強. 9專門 ... 於 www.ruten.com.tw -

#75.Re: [問題] FORD FOCUS(MK3.5)三角台斷裂? - 看板car

Re: [問題] FORD FOCUS(MK3.5)三角台斷裂? 時間Tue Nov 17 14:18:01 ... 三角架是因為紐澤西護 11/17 15:53. → blackkane : 欄是下寬上窄,快碰撞 ... 於 www.ptt.cc -

#76.滚筒洗衣机三角架断裂更换新的三角架,数码,家电电器, ...

滚筒洗衣机三角架断裂更换新的三角架,本视频由130*****826提供,62次播放,好看视频是由百度团队打造的集内涵和颜值于一身的专业短视频聚合平台. 於 haokan.baidu.com -

#77.TOYOTA RAV4 三角架斷裂、三角架更換

TOYOTA RAV4 三角架斷裂、三角架更換 ... 5000公里保養還是10000公里保養,是很多人的疑惑。 但就我維修的經驗來看,個人覺得按引擎發動小時來計算是最合理 ... 於 wu19802001.pixnet.net -

#78.CIVIC (喜美) 八代三角架橡皮斷裂三角架更換

此次的保養中,發現到"三角架"的橡皮似乎有明顯斷裂的跡象。 雖然目前行駛似乎還沒有異音,不過斷裂只會更嚴重。 而且底盤零件的損壞,直接影響 ... 於 wu19802001.pixnet.net -

#79.Re: [問題] 前輪三角架橡膠破裂問題- car - PTT職涯區

... 三角架該換了. 隔週去輪胎行調胎,技師(跟上次的不一樣)說是裂掉了, 但 ... 有一道斷裂痕跡,常跑高速,沒感覺有偏. 也沒有聲音. ※ 編輯: howzming ... 於 pttcareer.com -

#80.實際案例來教你,如何判斷汽車底盤三角架何時該更換?

當車子頂高檢查後發現前三角架固定鐵套的橡皮裂化,導致產生異音。 注意!更換三角架後務必重新做前輪定位,確保行車安全。 ▽橡皮裂的很嚴重. 零件損壞務必檢查清楚. 換 ... 於 krparts.com -

#81.修車囉!!~ 更換三角架~ @ 小賴台中自助搬家3.25噸洗衣機清潔 ...

... 里程98574 更換副廠三角架*2 ~~1800元星期一~跑去晴天大那~~ 抓毛病毛病抓到了~~ 來換三角架 ... 斷裂的防塵套. 更換方向機三角架前避震器...還有其他嗎 就 ... 於 l1236732.pixnet.net -

#82.ALTIS 三角架斷裂強化鐵套更換 - 宜峯輪胎

ALTIS 三角架斷裂強化鐵套更換. 一大早還沒吃早餐就在外面等的小黃~. 三角架斷裂~ 真的是天大的悲劇~. 戲法人人會變~ 鐵套人人會換~. 就是因為黑手每天所 ... 於 yifengtires.tw -

#83.李子串固定座,超厚鋼板斷裂

這是一台AVALON 3.0的三角架(底盤與美規CAMRY相同),圖中這塊鋼片硬聲聲斷裂(厚約3mm、長約7公分),但可怕的是這變鋼片只有上下拉扯的力量沒有左右的 ... 於 063.toyotacar.tw -

#84.【銅門大地震】花蓮到北埔電車線斷電現已恢復正常行駛

台鐵18日下午13點55分接獲電力調配室通報,花蓮到北埔間東正線K76+210處電車線三角架歪斜、隔電子斷裂、懸... 於 www.upmedia.mg -

#85.勁旺三角架嚴重斷裂

沒想到都斷成這樣了,車主還能開過來…太強了… 於 rpfduewto6698.pixnet.net -

#86.鐵三角維修: 維修三角塑膠斷裂鋼索崩齒打不開捲簾毀損均有 ...

台灣國產車有國產自製率的要求, 通常發電機, 三角架這種東西都還是在打算先PO出這篇文章提醒許多對鐵三角還有信任的玩家,可能我是個案,但是鐵三角 ... 於 zh800e080.sentizy.com -

#87.【底盤系統維修】【全德汽車】福斯/VW TIGUAN/煞車搖晃 ...

VW TIGUAN 車主反映,車輛在煞車時會有晃動情況產生,進廠檢查發現,因為三角架鐵套橡膠斷裂導致,經報價後,車主選擇強化實心版,讓車身更穩定也延長 ... 於 www.oicar.cc -

#88.汽车三角臂坏了表现有什么

汽车三角臂坏了表现有什么. 发布时间:2022-01-13 22:02:01 作者:向乐乐. 汽车三角臂断裂通常表明汽车行驶时轮胎会 ... 2.拆下橡胶套,拆下三角架臂的两端,选择相应 ... 於 baike.pcauto.com.cn -

#89.防斷裂- 優惠推薦- 2023年8月

用於廚房不銹鋼水槽過濾器的EA 防斷裂三角架安裝簡單. $84 - $99. 已售出2. 中國大陸. label_loading. Please enable ... 於 shopee.tw -

#90.斷裂強度- 中英

1.此三角架為台式三角架,迷你型,放在桌子上使用,適合自拍或者家人團圓照可自由彎曲,不會折斷, 穩定性強收縮高度: 13 0mm最高工作高度:120mm支撐腳直徑:6mm淨重 ... 於 cn.linguee.com -

#91.台鐵花蓮-北埔間電桿歪斜台鐵封鎖搶修

台鐵花蓮-北埔間電桿歪斜台鐵封鎖搶修. 台鐵花蓮=北埔間東正線電車線三角架歪斜、隔電子斷裂、懸臂組歪斜,電力段搶修中。(圖:台鐵局提供). 2019/04/18 14:34. 於 news.ltn.com.tw -

#92.更換CIVIC8【前三角架鐵套及球頭】 - 發抖熊的日常生活

經過了十年的正常磨損,橡膠外皮已經龜裂,但還不至於影響行車安全,如果橡膠斷裂的話,就要立即更換,畢竟行車安全不得馬虎。 拆下的鐵套,可以看到 ... 於 shakebear.wordpress.com -

#93.更換時機說明

... 斷裂,使三角架撞擊到副樑。 8是方向機防塵套。作用是防止外界異物侵入方向機本體的油封,或方向機惰桿的球頭。 三角架遭受撞擊(如前輪高速行經大坑洞或車禍)產生變形 ... 於 www.valueparts.com.tw -

#94.2022如何判斷汽車三角架壞掉-汽車保養試乘體驗

如果是自行车三角架坏了,不修对轮胎是没有影响的,但会影响到人身的安全,如果三角架在行驶途中断裂的话,人就会倒下车来了。 本回答由网友推荐. 已赞过 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#95.詢問:左前輪會有叩叩聲響

說是因為輪圈改大又改了避震, 導致三角架斷裂了… 有前輩遇到相同狀況嗎? 求解… 感恩! 於 corolla-altis-club.tw -

#96.跌倒後手腕好痛!原來是三角纖維軟骨複合體損傷

針對時下重要而熱門的議題請復健醫學專家做深入淺出的說明,提供正確的概念,讓復健醫學能真正地協助民眾恢復健康。 突發下背痛當心脊椎有問題》背架何時 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#97.2種人不適合喝氣泡水! 身體5警訊=水喝太少了

賣場已經立即將所有商品下架, ... 嗑秋蟹竟隱藏牙齒斷裂的風險?琺瑯質流失無法再生選對牙膏再礦化保持牙齒 ... 於 discovery.ettoday.net -

#98.Racing 150 FI 三角台裂開(以解決)

回覆1# a15912789t 的文章. 大大這可能是副廠三角架 還有這可能是鎖螺絲鎖 ... 2011-3-31 22:48 - 台灣. 從這張照片就可以看的出來,原作者斷裂的是鋁 ... 於 forum.jorsindo.com -

#99.顴骨三角架斷裂- 健康新聞

顴骨三角架斷裂,也叫顴-上颌複合骨折或顴骨骨折,是由一組三個(實際上四個)骨骨折。顴骨骨折的第一部分涉及上頜竇包括前部和後外側壁和眼底板。 於 news.m.pchome.com.tw