三通鼓由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭觀應湯震邵作舟寫的 危言三種 和徐博東的 臺海風雲見證錄:時事評論篇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站兩當軒詩鈔: 十四卷, 悔存詞鈔二卷 - Google 圖書結果也說明:... 我漸赊购今年蟮擬獨夜僧樓强自憑傳柑時節沰寒怕聽歌板聽禪板厭看僧舍上元雁過爲客又嚅貧病孤舟好天南息鼓聲由來卑濕地悵望一凄迷遠服通三郡蠻烟接五谿思親無野望.

這兩本書分別來自上海古籍 和崧燁文化所出版 。

國立中山大學 中國與亞太區域研究所 張顯超所指導 秦健翔的 兩岸文化交流的戰略與意涵 (2019),提出三通鼓由來關鍵因素是什麼,來自於大外宣、兩岸關係、文化交流、統一戰線、文化統戰、柔性權力、銳實力、中共對台政策、反獨促統。

而第二篇論文玄奘大學 宗教與文化學系碩士在職專班 邢金俊所指導 黃榮輝的 新竹都城隍廟影像美學之研究 (2018),提出因為有 新竹都城隍、中元普渡、廟宇、子弟戲、影像紀錄的重點而找出了 三通鼓由來的解答。

最後網站三通鼓_百度百科則補充:古代三通鼓用於擊鼓催徵。中國古代兩軍打仗,通常是面對面擺好陣勢,然後一方擂鼓叫戰,另一方擂鼓應戰。如果對方並不擂鼓應戰,叫戰一方通常要擂三通鼓後開始進攻。據德化 ...

危言三種

為了解決三通鼓由來 的問題,作者鄭觀應湯震邵作舟 這樣論述:

本書收入的被稱為“三危言”的三部著作:鄭觀應的《盛世危言》(五卷本)、湯震的《危言》和邵作舟的《邵氏危言》,是近代中國宣傳改良政治、變法維新的論著中影響且題名《危言》的三種。“三危言”作為晚清學術思想發展序列中一個重要的環節,其思想變化的多維聯繫,似乎並未通過以往個案的研究得到充分的揭示。編者選取“三危言”中最富代表性的三個文本合為一書,進行編校整理,無疑更便於我們分析和解讀作為近代學術名著的“三危言”及其形成之特殊現象。 鄒振環 男,祖籍浙江鄞縣,1957年1月27日出生在上海。復旦大學歷史系教授,“中國古代史•明清文化”、“歷史文獻學•明清文獻與文化”專業的博士生

導師。研究方向:中國古代史(明清文化)、歷史文獻學(明清文獻)、明清以來西學東漸史。 《危言三種》導讀 《危言三種》編校說明 盛世危言 危言 邵氏危言 後記 附錄 人名索引 書名索引 譯名對照表 鄒振環 十九世紀四十年代以來,隨著西方列強攜堅船利炮東來,“互市之開,天將合地球而為一”, 中國社會積弱之弊日益暴露,古老和變化緩慢的傳統,在西方現代文明和強勁歐風的衝擊下步步退卻,進入了一個所謂“開闢後未有之奇局”, 甚至可視為“遂開千古未有之變局”。 中國的有識之士,紛紛尋求對策,逐漸形成對中國時局的新觀念和中國作為世界之一國的新認識。於是,始

有龔自珍“自改革”的呼籲,繼則林則徐詳究域外強敵之由來,再有魏源“師夷之長技以制夷”之主張的提出,以及馮桂芬、郭嵩燾等主張引進西方科學技術的洋務思想,但國勢仍未見明顯起色。於是,以古老的傳統來詮解西學從而達成改革政制以求自強者前僕後繼,一些表述改革思想,規劃變法措施之專著相繼問世,其中最著名的當推鄭觀應、湯震、邵作舟的“三危言”。 本書收入的被稱為“三危言”的三部著作:鄭觀應的《盛世危言》五卷本、湯震的《危言》和邵作舟的《邵氏危言》,是近代中國宣傳改良政治、變法維新的論著中影響最大、且題名《危言》的三種。 “三危言”之作,兩部完成出版於甲午戰前,一部則出版在甲午戰後。它們的先後關係是湯震《危

言》撰寫最早,肇端於光緒十三年(一八八七年),歷時四年而成,光緒十六年(一八九〇年)《危言》初稿完成、光緒十八年(一八九二年)面世後始有鄭觀應之五卷本《盛世危言》(一八九四年)的初版,又若干年後才有邵作舟之《邵氏危言》的問世(一八九八年)。 “危言”一詞,首見之《論語》。孔子曰:“邦有道,危言危行”。 《廣雅》:“危,正也。” 危言者,直言也。《後漢書•黨錮列傳序》稱:“又渤海公族進階、扶風魏齊卿,並危言深論,不隱豪強。”意有不畏危難而建正直之言。 湯震在《序言》中說:“有道危言,尼山之旨,刺取其誼,以名吾篇。言者無罪,聞者足戒。” 顯然,湯震所說“危言”,即“正直之言”。 譚獻讀完《危言》

後以為“危言”即“志士抗論憂危之言”。 或有以為鄭觀應從《易言》到《盛世危言》,書名的變化反映了其思想的巨變:“危言者,危險萬狀,不易說出的建言,又是危機深重,不得不講的建言”。 筆者以為,將晚清的“三危言”,視為同時具有“正直之言”,以及危機時代“不易說出的建言”和“不得不說之建言”,恐怕意思就比較全面了。 五卷本《盛世危言》中雖未提及湯震的《危言》,但鄭觀應一定仔細讀過的。 鄭觀應以《易言》的體例與寫作脈絡,改變了原來的書名,易之《危言》並加上了“盛世”,顯系為與湯震《危言》相區別,但卻因此創造了漢文文獻中至今仍流行不衰的一個關鍵字。邵作舟撰寫《危言》顯然也是讀過前兩種《危言》,作者將自

己的姓氏冠之書名前,也是為了避免與前兩種《危言》相混淆。 作為《危言》三種中單一的文本,《盛世危言》和《危言》尚有標點本, 而《邵氏危言》尚無舊式斷句或新式標點。《危言》三種文本,《盛世危言》的研究成果最為豐厚, 湯震《危言》的研究略顯薄弱, 而邵作舟及其《邵氏危言》的研究至今成果有限。 歷史學應該以具體而微的實證研究為基礎,但研究主題卻有其縱向和橫向的關聯性,“三危言”作為晚清學術思想發展序列中一個重要的環節,其思想變化的多維聯繫,似乎並未得到充分的揭示。編者選擇“三危言”中最富代表性的三個文本合為一書,進行編校整理,無疑更便於我們從矛盾的歷史陳述中,分析作為近代學術名著的“三危言”形成之

特殊現象。 一、 傳統裂變中的三種知識精英 儘管中國很早就與外部世界發生了接觸,但數千年來的社會危機都屬於內部世界的危機,以家長式官僚制度為核心的政治模式,以宗法家族為本位的社會倫理,以小農自然生產為基礎的經濟結構,以及以儒家倫理與政治一體化基礎上形成的華夷之辨之天下觀念,直至19世紀中葉起才受到了外部世界的全面挑戰和強烈衝擊。西方堅船利炮、以及無處不在的洋貨和通商口岸中出現的政治體制,促發了中國社會開始緩慢地發生著裂變。社會危機和文化危機強化了一部分知識精英的危機意識和批判意識,面對著逐漸分崩離析的傳統社會,不同的知識精英紛紛走上政治舞臺,發出了代表著自己所在知識階層的聲音。 鄭觀應(

一八四二—一九二二年),原名官應,字正翔,號陶齋,別號杞憂生、羅浮偫鶴山人、慕雍山人等,廣東香山(今中山)人。這是中國近代一位出生在頗得西方風氣之先的廣東,出身於“買辦之鄉”而逐漸走上維新之路的著名民族商人,也是從傳統社會向現代社會轉型初期的一位著名的改良主義思想家。青少年時代,“目擊時艱,遂棄舉業,學西人語言文字,隱于商,日與西人遊,足跡半天下”。 懷著對新世界的嚮往,鄭觀應從廣東來到上海,踏上一條為正統士大夫所完全鄙視的人生之路。他一方面在叔父鄭廷江處“供走奔之勞”,一方面向叔父學習英語。在新德洋行期間他打下了一定的英文基礎。之後由親友介紹進入上海第一流的大洋行英商寶順洋行任職,同時就讀于

英國傳教士傅蘭雅所辦英華書館夜校部,學習了兩年英語。他根據切身體會寫道:“今日時勢,非曉英文,業精一藝,不足以多獲薪水。” 在傅蘭雅這裡,他不僅學習了英文,還“究心泰西政治、實業之學。” 一八六八年寶順洋行停業,鄭觀應失去了買辦的位置,轉任生祥茶棧的通事,並出資合夥經營公正輪船公司。一八七三年他受聘擔任太古洋行輪船公司總理,並在牛莊、上海等地開設商號、錢莊。在長江各主要口岸開設的商務機構和金融機構,使太古經營頗為紅火。 鄭觀應同時還投資於實業,先後參股於輪船招商局、開平礦務局、上海造紙公司、上海機器織佈局等企業,期間他多次捐官,納資捐得郎中、道員銜。與李鴻章的認識,是鄭觀應人生的一個轉捩點,也

是他事業的鼎盛期,受李鴻章之聘,他出任當時幾至不能維持的輪船招商局幫辦、後任總辦。一八九六年為張之洞委任出任為漢陽鐵廠總辦,後應廣西巡撫王之春之邀去桂兼辦粵漢鐵路工程局務並粵漢鐵路購地局總辦,曾參與收回粵漢鐵路路權的活動,任廣州商務總會協理,一九〇六年被廣東商民推舉為廣東商辦粵漢鐵路有限公司總辦,主持募股集資工作,旋因“守制”去職。宣統元年(一九〇九年),三入招商局任董事,負責招商局商辦去商部註冊之事。次年,被盛宣懷任命為會辦,全權委託鄭觀應整頓商辦以後的輪船招商局,再度出巡長江各口岸局務。辛亥革命後,鄭觀應自川回滬。他的一生都是在動盪和戰亂中度過的,足跡遍及大江南北,充滿著傳奇和爭議。沿海工

業化的發展和現代工業部門的出現,早就了一個與資本主義生產方式聯繫最為緊密的工商階層的知識精英,我們姑且稱之為“洋務派工商知識精英”。鄭觀應徜徉於洋場,周旋于工商界,代表著此一時期見多識廣的沿海洋務派知識精英的聲音。他們是近代中國最早的求富求強的積極鼓吹者,同治元年(一八六一年)鄭觀應把自己不斷與西方朝野接觸的經驗和對西方國家富強之本的理解,寫成《救時揭要》一書。後又將發表於《申報》、《中西聞見錄》等報刊中的三十六篇文章寄呈時在香港辦《循環日報》的王韜就正,王韜為其付印,名曰《易言》,于同治十年(一八七一年)在香港出版,兩書是鄭觀應變法維新思想的早期雛形,其核心就是“變革”,即變革清政府為代表的

舊傳統,瞭解和掌握西方的先進技術。在《易言》的基礎上擴寫而成五卷本《盛世危言》,是鄭觀應為代表的此一階層所曆所聞、思想精華薈萃的心血之作。《盛世危言》五卷本的卷首,先後有鄭藻如序,該版還有吳廣霈、楊毓惲“先後參定”以及所寫的跋,以及陳熾“癸巳七月”的序言, 由此不難看出,該書是如何得到了這一批具有沿海生活和工作經歷,關心中國經濟發展的“工商知識精英”的歡迎。 較之鄭觀應年少十四歲的湯震(一八五六—一九一七年)是浙江山陰(今蕭山)人。後更名壽潛(因湯壽潛在五十篇本《危言》自敘中署名“湯震”,本文非引文均稱“湯震”),字蟄仙,“早歲穎異,以文學見稱”,“銳於學而善變《說文》、《爾雅》,均有所纂述

。”但他更重時務,考求“海國情狀”。 十九歲起花費十多年的時間博覽並抄摘《通典》、《通志》、《文獻通考》等文獻, 而且對《大請會典》也極為熟悉,《危言》中多次加以引用。 由此“習聞國政之得失,喟然論列時弊”。 曾出任浙江金華書院山長,主張教學以實用為務。光緒十二年(一八八六年),入山東巡撫張曜幕。光緒十八年(一八九二年)三七歲的湯震與張元濟、蔡元培壬辰科會試中進士,入翰林院為庶起士,光緒二十一年(一八九五年)授安徽青陽知縣,三十歲以後,有多次做官的機會,但他或旋任旋辭,或辭而不就。八國聯軍入侵,曾遊說兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞實行“東南互保”。二十九年(一九〇二年)任兩淮鹽運使,但仍以養親

之故寓居上海。三十一年(一九〇五年),發動旅滬浙江同鄉抵制英美侵奪蘇杭甬鐵路修築權,倡議集股自辦全浙鐵路。七月,在上海成立“浙江全省鐵路公司”,任總理,是浙江保路運動的領袖。三十二年(一九〇六年),與張謇、鄭孝胥等人聯合江、浙、閩紳商二百余人,成立“預備立憲公會”,任副會長,以“發憤為學、合群進化”為宗旨,敦促清廷早日立憲。宣統元年(一九〇九年),任浙江諮議局議長,曾與張謇、湯化龍、譚延闓等發起和組織聯合會請願,要求清政府實行憲政。辛亥革命爆發,杭州新軍起義,他被推舉為浙江軍政府都督。在任期間,他又聯合陳其美、程德全等通電起義各省,商議成立聯合政府。一九一二年一月中華民國臨時政府成立,孫中山任

命湯壽潛為交通部長,未到任。改任赴南洋勸募公債總理,向在南洋各地華僑募款。一九一五年袁世凱稱帝,他曾致電反對,晚年回歸故里。湯壽潛一生極其儉樸,不講究吃穿,不追求物質享受。據曹聚仁回憶他所知道的湯壽潛,是最懂得洋務的維新人物。是一位穿著粗布長衫的“土老兒”,一把油紙傘,一雙釘鞋,一隻考籃,十足的莊稼人打扮,卻在都督府辦公,有“布衣都督”之稱。 著有《爾雅小辨》、《說文貫》、《理財百策》、《三通考輯要》等多種。熊月之認為,湯壽潛是晚清浙江山水哺育出來的飲譽朝野的思想家,是江南士紳文化的代表。 這一群體大多曾經致力於舊學,有成就課藝的經歷,但他們又多認識到空疏的理學和瑣屑的考證無補於社會的改革,於

是他們將主要精力用之於賦稅、農政、河工、漕運、鹽法、邊防等實學的考訂。江南的寧波、上海地處晚清西學傳播中心,得風氣之先,士紳階層對西學的瞭解又較之其他地區為深厚和全面,而此一階層最重要的代表即《危言》。該書雖有當時尚無顯赫仕宦經歷的湯震完成,但他提出精減冗員、改革科舉、推廣學校、開發礦藏、修築鐵路、興修水利、加強海軍防務等改革主張,代表了此一時期江南士紳文化群體的聲音,被認為是“浙江實學園地中的奇葩”。 為該書刊刻和作序的陸學源 和吳忠懷 ,以及高度讚美《危言》的張謇等,都屬於江南活躍的士紳代表。 邵作舟(一八五一—一八九八年),安徽績溪人,名運超,字班卿。他比鄭觀應年少九歲,較之湯震年長六

歲。與前兩位相比,邵作舟的生平資料非常有限,目前僅知道他幼隨父居甘肅任所,讀父書,有枕戈待旦之志。一八六三年父親死于回民起義的戰火之中,隨即他返裡求學。曾遍讀唐宋大家,後再攻六經諸子、秦漢之文。“好為艱澀幽險之文,繼好為駢四儷之文”。蟄伏小城的他不滿於邑中諸儒窮經皓首讀經的風氣,發出了“窮鄉僻壤中,苦於無所師法”的感歎,於是求學於杭州,與趙之謙、程蒲蓀等結為學友。 研讀龔自珍諸集,關心時務,但他卻在科場上連連報敗,“屢試於鄉,不售,無憾色”。 陶模等欲薦於朝,但“邵氏固辭”。一八八二年,他任職于天津支應局,於局務總理李興銳 交往尤篤,李之公務皆取決於卲氏。他“遊學津門,在前北洋大臣幕府十余載,

辦理交涉事件,於中西時務遇事留心。” “久參戎幕,籌筆多暇,撫覽時局,著為私議”,成《邵氏危言》,啟迪民智。 又作《論文八則》,精闢地總結中國古文創作歷史與手法,可謂“文章學”之濫觴;所著《公理凡》,以西證中、以中證西和中西互證的方法,依託傳統資源最核心的《易經》,企圖涵攝宇宙間萬事萬物,於森羅萬象中紬繹出普適公理.。甲午戰前,他“與李文忠公言皮口駐兵”,然“不聽,複進圖說明之,卒不能從”,“旋日人果于皮口進兵,於是京津間,謂公料事如神,識與不識者,皆知公名”。甲午戰後,他認為和議雖成,但“吏治不修,胎亂未去,京津不久恐有大亂”。 光緒帝頒下“改革諭旨”及廣西按察使胡燏棻、康有為等條陳折片九件

,要求將軍督撫們各就本地情形悉心籌畫,引發了一場關於戰後改革問題的大討論。據翁同龢日記稱:胡燏棻奏摺實際上系“卲班卿(作舟)和翰林王修植捉刀代筆。 一八九八年的元旦,年僅四十七歲的邵作舟在鬱悶中卒于天津任所。雖然邵氏尚不屬於全國的聞人,但在地方上也名噪一時,與程秉釗、胡鐵花 ,被譽為晚清績溪三奇士之一。他與胡鐵花是好友,胡氏曾經寫過一封信給邵作舟,與其討論臺灣的海防問題。 不難看出,邵作舟與胡鐵花一般,屬於尚未獲取很高功名而以才學遊食於仕宦幕府的士大夫,是未能進入清政府的核心圈但卻在地方上扮演著儒家知識份子意見領袖的角色,《邵氏危言》很大程度上也可以視為代表著民間知識者的聲音。 鄭觀應、湯震

和邵作舟是在近代變局中分別代表了晚清身世和遭遇不同、閱歷和學問各異的三種不同知識精英的思想力量,正如籌款刻印《邵氏危言》的撫時感事生所言:“顧《危言》之作,前有湯、鄭,一時著述標目偶同,而繹其宗旨,實各異趨,友人羅君閑論三書,謂香山所作多貨殖之譚,山陰新論極才人之筆,而粹然儒術,厥維此編。” 如此概括,似乎簡單化,但卻乎道出了“三危言”在談洋務、談變革、談維新、談教育、談實業、談資本的過程中,有著不同的感受和看法,代表著近代傳統裂變過程中以資救世三種不同的聲音。他們面對變局都具有時代的敏覺,發出了“危言”以警悟世人,作為三種不同知識階層的一得之見:一是見多識廣的出生於沿海的洋務派工商知識精英,

一是與傳統經世派有著千絲萬縷聯繫的江南士紳文化群體的代表,一是地方儒家知識份子的意見領袖。雖然“三危言”都是討論時局的對策,他們的共同特點就是遵循傳統而又不拘泥於傳統,懂得學習西方,但又不迷信西學,不偏激、不冒進,但當改革沒有最後絕望時,他們又都絕不輕言放棄。但是同中仍有各自所代表群體的特點,但又同屬於一種不屈的改革者的近代精神。 二、以資救世的 “三危言”版本述略 知識階層在晚清屬於一個渙散的群體,各自有著不同的政治信仰和知識系統,“以資救世”是“三危言”共同的特徵,正是這一特徵使之在近代成為影響廣泛的不依附於任何政治權威的獨立文本。 “三危言”都有至少兩個以上的刊本,鄭觀應《盛世危言》

、湯震(壽潛)《危言》又有著繁複的版本問題。“三危言”在本書中的先後排列,是按照其影響的大小,即鄭觀應《盛世危言》、湯震《危言》與邵作舟的《邵氏危言》,合稱《危言三種》。 . 邵循正指出,直到二十世紀前十年中,《盛世危言》仍對社會保持著一定的影響,因為革命派、維新派都沒有能夠提出一個實現中國獨立富強的方案,是指未能寫出一本較好的比較廣泛討論中國實際的書。 接續邵循正的意見,我們似乎還可以說,在二十世紀前十年各派政治力量在中國歷史舞臺上展開的激烈角逐中,無論是維新思想家、立憲派知識份子,還是革命派學者,都沒有能“在傳統中求變”或“在傳統外求變”的過程中,提出一套解決中國邁向獨立富強的統籌全域之方

案,甚至沒有能夠寫出一本較之“三危言”更為廣泛地討論中國實際問題、具有啟迪思想的書。這三部警世醒時之“危言”,在二十世紀初的刊行和流傳, 都足以說明,從十九世紀末年直至辛亥革命前,“三危言”仍在知識界起著重要的影響。 五、 餘言 如果說康乾盛世尚屬名實相副的話,那麽,晚清的所謂“盛世”已經是積弱積弊、危機重重。擺脫危機需要革除積弊、追求富強,而革除積弊則要從根本處著眼,追求真正的富強,這又需要制度的保障,認識到導致積弊的緣由,從制度層面找到轉化危機的路徑。但在中國歷史上相當長的時期裏,士大夫們沒有可供借鑒的外來思想資源,無法設計出沒有皇帝的國家制度,即使如明末思想家黃宗羲(一六一〇—一六九

五年),猛烈地抨擊了君主專制,仍無法設計出一個取代君主制的更好方法和路徑。到了十九世紀海通大開的時代,較之“三危言”的作者較之前輩有了大量可資借鑒的域外知識資源,抵禦外侮的愛國主義、仿效近代西方議院民主來推動開明專制的政治主張,發展資本主義的經濟以尋求富強之道,希望以“中國本有之學”借鑒西學而開後世之新學,即成爲《盛世危言》闡明的思想內容和提出的基本方案。而外抗強權、內求民主政治、建立富強之國和實現現代新文明,即所謂“盛世危言主義”,亦可以說是19世紀中期以來中華民族始終秉持的一種理想信念。 研究中國社會現實中的政治、經濟、文化、教育等問題,提出解決中國社會發展的方案,是一個時代知識者無法回

避的使命。“三危言”的作者來自不同的社會階層,但對開明專制政治、發展民族資本以求民富國強以及建立有世界意識的民族文化的追求,構成了“三危言”思想的主旋律。《盛世危言》的“盛世”,當然僅僅是自欺欺人的說法,而“危言”卻是實實在在的,不是所謂“一快胸中之憤”的“危言聳聽”。“三危言”的作者在弱肉強食、血風腥雨的世界現實中,以“駭世”的“危言”高聲呐喊,無非是想告訴國人離開了政治民主、經濟富強,以及努力借鑒西方文化的資源以作中國文化變革之資,就很難真正屹立于世界之林;而世界也並非真如《萬國公法》所描繪的自由平等之世界,只有一個強盛的民族國家和具有民族文化尊嚴的中國,才能夠與列國同存于世界之林。 “

三危言”之可貴,在於近代中國面臨如何走向富強和制度如何進行變革的十字路口時,他們前僕後繼,通過不斷思考新的價值觀念,爲社會改革提出新的方案,為國人貢獻了他們關於中國文化發展的新思考和新的文明理念。具有豐富社會閱歷和文化實踐的“三危言”作者,不僅具有廣闊的視野和強有力的綜合把握能力,而且能從中外歷史實例中抓住某些關鍵或重點,或尖銳、或深刻地提出了震撼人心的改革呼籲。他們期望通過自己呼喚改革的“正直之言”,引起統治者的注意,以使清政府找到一條開明政治、富強法制、有著社會正義而能使“舉國之心志如一、百端皆有條不紊”, 從而凝聚億萬百姓之心的道路;希望能尋找一種給民衆對於國家予以強烈認同感的新制度文明

。一個社會衹要還存在著自我反省、自我警示、自我批判的發出正直之言——“危言”的能力,就會使局部的危機,轉化爲整個社會免疫機制的一部分。晚清“自改革”思潮雖然是悲劇性的,但鄭觀應、湯震和邵作舟爲代表的一批知識精英,面對不思改革、失去方向的清朝所謂“盛世”,希望以發展的眼光來思考中國的問題,這種憂患意識和不懈追求,則永遠值得後人珍視。 附記:本文二〇一三年八月初稿於復旦大學光華樓,二〇一九年二月修訂於香港馬鞍山海澄軒。

兩岸文化交流的戰略與意涵

為了解決三通鼓由來 的問題,作者秦健翔 這樣論述:

自1949年國民政府撤遷來台開始兩岸進入分裂分治的狀態,其後兩岸歷經「武力對抗」、「和平對峙」、「民間交流」三個時期,中共對台政策也因此分為「武力解放」、「和平解放」和「一國兩制、和平統一」三個階段,中共對台灣始終維持不放棄統一台灣的大方針,只是策略不同而已,但是這些策略的制定皆依循著中共建國三大「法寶」之一的「統一戰線」的指示而行,隨著每個階段的環境情勢不同,中共的「統一戰線」內容便有所調整,但始終皆為中共藉以團結各種力量賴以壯大、建國和增進中共利益的重要「法寶」,尤其是在兩岸歷經分裂數十年後開始開放民間交流,中共一方面透過文攻武嚇的硬的一手策略對台施壓,一方面又透過各種交流以拉近兩岸距離

、給予利多收買台灣人心甚至是透過釋放利多對台灣社會加以滲透建立在台的「中共代理人」,透過這些代理人在台灣的影響力鼓吹兩岸統一並推動相關作為,藉以發揮「反獨促統」的功能。 本論文以柔性權力與銳實力為理論研究基礎,並對中共的統一戰線和外宣功能進行解析,藉此來解釋中共對台灣或其他歐美民主國家的交流、讓利、外宣作為和其背後的統戰、滲透與宣傳的用意與成效,同時進一步搭配筆者親自參加數次中共透過兩岸民間機構共同舉辦的兩岸交流活動進行親身體驗、問卷調查、訪談所得之數據資料加以分析中共對台透過文化交流的管道進行統戰行為成效。本文認為中共歷年來對台不斷推展統戰行為確實有使台灣民眾對於大陸的民眾與社會之觀感

有所改善,但是因為台灣民眾對中共的一黨威權體制和人權保障仍不信任、中共對台不斷文攻武嚇使台灣民眾對其政權產生反感和台灣民眾長期對中共存在負面觀感等原因,導致中共欲透過對台統戰行為加強台灣民眾對中國的國族認同、接受中共兩岸統一的主張的目的難以實現,除非中共民主化等特殊情形發生,否則促進兩岸統一的目標暫時仍是無法向前推進的。

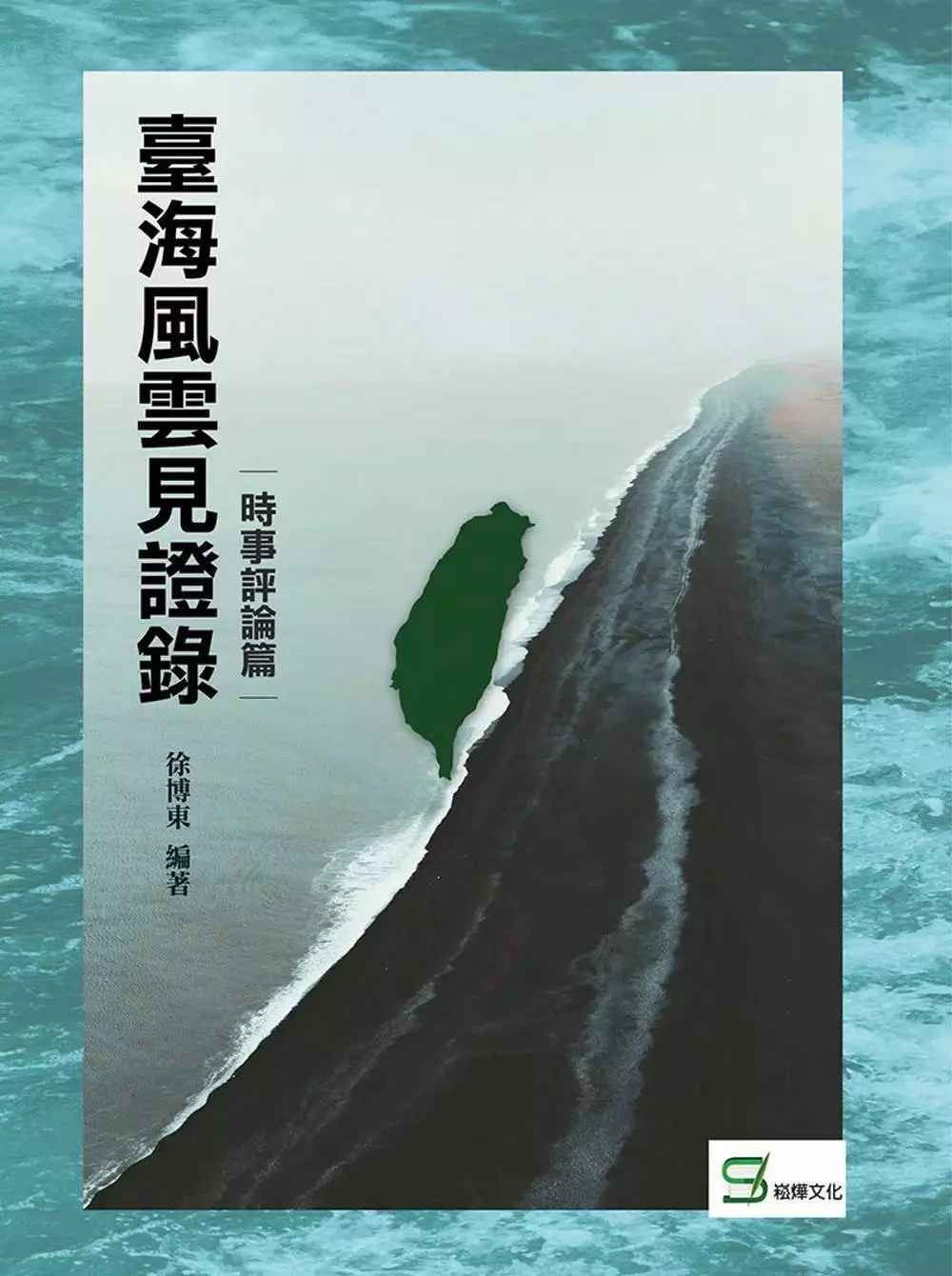

臺海風雲見證錄:時事評論篇

為了解決三通鼓由來 的問題,作者徐博東 這樣論述:

《臺海風雲見證錄》時事評論篇收集了作者30多年來有意識地收集、保存自己學術活動的相關資料,總計收文178篇,約37萬字。彙集了作者自1989年以來發表的能夠收集到的對臺灣政局、兩岸關係、中美台關係、大陸對台方針政策等各類時事評論性短文。這些短文有別於「政論篇」中學術性較強的大堆頭文章,其特點是短平快,緊跟臺灣政局和台海形勢發展議題,一事一議,表達當時作者對某一事件的觀察、體會和看法。

新竹都城隍廟影像美學之研究

為了解決三通鼓由來 的問題,作者黃榮輝 這樣論述:

摘 要本論文主要是探討新竹市都城隍宗教傳統影像美學,例如中元普渡遊行、子弟戲及都城隍廟建築與文物的影像紀錄等影像藝術。筆者忝為攝影教育者,個人認為現今的生活就是:「有圖有真相」。後人若對於宗教藝術想要深入了解時,可以透過一張張傳統影像美學紀錄照片,以視覺圖像的「說故事」的方式,帶動情緒引起深度參與與學習。全文共分五章:第一章緒論。第二章都城隍神祇沿革。第三章新竹都城隍廟的創建與演變,概略描繪竹塹城的開發簡史和都城隍廟的創建與演變,並介紹了都城隍廟所奉祀的神祇。第四章新竹都城隍廟影像美學紀錄,介紹都城隍廟建築及裝飾影像紀錄、中元奉旨賑孤繞境影像紀錄及城隍廟子弟戲影像紀錄,透過大量的照片與解說,

為影像藝術留下註解。第五章結論,廟宇文化不僅是宗教殿堂教化人心之處所,更可見證古典宗教文化影像藝術之美。關鍵詞:新竹都城隍、中元普渡、廟宇、子弟戲、影像紀錄

想知道三通鼓由來更多一定要看下面主題

三通鼓由來的網路口碑排行榜

-

#1.德化三通鼓是什么?历史由来与现代作用(图) - 手机闽南网

三通鼓 从后唐开始发源于中原地区,在南宋之初已经传入德化。 古代三通鼓用于击鼓催征。两军打仗,通常是面对面摆好阵势,然后一方擂鼓叫战,另 ... 於 www.mnw.cn -

#2.法鼓三通叩,琳琅彻十方 - Bilibili

... 丙申年的最后一段。,【国宝音乐会】开场国乐合奏《象王行》 , 三通鼓 ,十方韵幽冥韵,法鼓三通叩,琳琅徹十方,东林暮鼓,道韵中堂赞,发鼓三通 ... 於 www.bilibili.com -

#3.兩當軒詩鈔: 十四卷, 悔存詞鈔二卷 - Google 圖書結果

... 我漸赊购今年蟮擬獨夜僧樓强自憑傳柑時節沰寒怕聽歌板聽禪板厭看僧舍上元雁過爲客又嚅貧病孤舟好天南息鼓聲由來卑濕地悵望一凄迷遠服通三郡蠻烟接五谿思親無野望. 於 books.google.com.tw -

#4.三通鼓_百度百科

古代三通鼓用於擊鼓催徵。中國古代兩軍打仗,通常是面對面擺好陣勢,然後一方擂鼓叫戰,另一方擂鼓應戰。如果對方並不擂鼓應戰,叫戰一方通常要擂三通鼓後開始進攻。據德化 ... 於 baike.baidu.hk -

#5.2016年歲次丙申105年廖淵用通書便覽: 105年廖淵用通書便覽

105年廖淵用通書便覽 廖淵用, 廖茂志 ... 誕旺司財祿多子孫生不正向只及旺兩旺高明過一生赴我煞高則禍絕我生洩氣漸消伶我討奴砂為財帛居官得祿永和平大地由來多帶煞兩 ... 於 books.google.com.tw -

#6.魚龍劫:靖康英雄傳◆繁體中文版 - Google 圖書結果

蜀人鬥牛,由來已久。相傳戰國時期,秦昭襄王任命李冰為蜀郡太守,當時的蜀地江河縱橫,水患頻發, ... 酒過三尋後,李冰厲聲斥責水神禍害百姓,兩人一言不合化身成兩頭公牛, ... 於 books.google.com.tw -

#7.九如最嗨的三通鼓 - YouTube

Transcript · 東山 三通鼓 雙鼓即興練習 · 2019.12.28九如穎川堂開光回駕遶境安座-屏東無名 三通鼓 大寮譜玄社 · 【慶順境麻豆鼓】一起鼓直接被震撼到!臺南慶 ... 於 www.youtube.com -

#8.關聖帝君生日有三獻- 三獻禮的由來與過程

舉行三獻禮的過程十分繁複莊嚴,從「三通鼓」後,分兩行列隊進入外苑並互相敬禮,禮畢就準備各司其職。然後禮生(正、副引讚生)領糾儀、陪祭、東獻、西 ... 於 www.uberbee.tw -

#9.本堂109年各項財務報表及記錄 - 台北市林東山堂

接著10:30祭祖儀式開始:一通鼓‵二通鼓‵三通鼓~鳴炮~執事者各司其職[上下讚禮:游美玉‵ ... 林煶灶教育獎學金之由來:本堂47年間設立,前身為林興仁及林洪作兩祭祀公業, ... 於 www.lin-dong-shan.url.tw -

#10.三通鼓

关于德化三通鼓- 百度文库; 三通鼓由來; 三通鼓- PChome 24h書店; 锣鼓(闹台)三通鼓-生活-高清完整正版视频在线观看-优酷; 福建德化村落民俗体育三通 ... 於 bb.buyram.org -

#11.三通鼓由來-爵士鼓教學|快速找到專家為您服務 - PRO360達人網

關於三通鼓由來- 有770筆推薦專家供您選擇,三通鼓由來相關服務有爵士鼓教學。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。生活大小事就讓PRO360為您解決吧! 於 www.pro360.com.tw -

#12.103年樹下社區「蓮花鼓」打鼓教案 - 台灣社區通

2:48字幕:請鼓,請鼓為蓮花鼓隊正式開始打鼓前的特有儀式,其由來說法有二,一為請神降臨、一為向當地神明致意。 3:03字幕:右手為1左手為2,打擊 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#13.17. 我們的陣頭 - 竹北天德宮

4. 天公爐的由來 · 5. 鐘與鼓 ... 擊鼓有一定的禮儀:「起鼓」分為兩種,請神尊啟程時或時間較為急迫時擊的是「快起鼓」,如時間充裕則用「三通鼓」。因為古代鼓是用 ... 於 zhubeitiandegong.com -

#14.宋江鼓(也稱為三通鼓) - 爆廢公社

內容描述宋江鼓直徑以九吋居多,單面鼓皮,聲音高亢響亮,深具提振士氣之功。原專用於宋江系列武陣,但臺南縣北門區及臺南市安南區一帶的廟宇, ... 於 web.bc3ts.net -

#15.麥寮聚寶宮

光大寮位於麥寮鄉麥豐村,地名由來,有說居民在此搭寮捕捉海裡的 ... 讚,來自台西林家三通鼓(@taixi_lin_) 的TikTok 影片:「行動代碼: 雙鼓出擊 ... 於 powerfulbreaks.nl -

#16.三通鼓 - 桃園龍德宮

遵照指示搜尋相關再請示媽祖,專程到台南70年老舖選購三通鼓、鑼、鈸樂器,也向友宮禮聘老師教學,在111年組織成軍。 目前,看到的都是可愛的小朋友,他們合作整齊的出場, ... 於 www.ld4m.org.tw -

#17.麻豆鼓 :: 台灣觀光指南

台灣觀光指南,麻豆鼓價錢,麻豆鼓由來,麻豆鼓教學,台南慶順境,轎前鼓,慶順境價錢, ... [正妹布旗手][麻豆鼓][神將]~東山洪家中壇元帥謁祖進香三載圓科·陳清鉌.陳清鉌. 於 travel.imobile01.com -

#18.四方鮮乳台北門市 - hardosact.online

每週配送全脂鮮乳-946ml (1瓶入)+無糖優酪乳(優格)-946ml (1瓶入),是否符合配送資格?. 2. 四方鮮乳產品通:鮮乳、冰淇淋、乳清飲品. 自有牧場從源頭管理 ... 於 hardosact.online -

#19.擂鼓三通词语解释 - 汉典

擂鼓三通”字的解释,成语解释,国语辞典,网络解释. 於 www.zdic.net -

#20.响齊社三通鼓 五鼓齊响震撼人心 - YouTube

响齊社 三通鼓 五鼓齊响震撼人心. 47K views · 2 years ago 港口代天府德慈宮 ...more. 徐逢懋. 82. Subscribe. 82 subscribers. 271. Share. 於 www.youtube.com -

#21.台灣獅配樂 - 醒獅

二、行三禮:戰鼓三通,咚-咚-咚-咚,咚咚咚---咚,由慢而快,獅頭舉高時加一聲咚。 三、請金禮:四個六拍【咚咚叉(叉是鼓棒敲大鼓兩側),咚咚戚(戚是鼓棒前端輕壓 ... 於 st2.ilvs.ilc.edu.tw -

#22.鼓是怎樣成為佛教法器的 - 佛弟子文庫

而鼓在佛教寺院裡,也是最具標誌性的禮拜法器,也有著報時、集眾、慶典和讚誦等等的作用。 ... 敲擊方法是緊擊三通。 更鼓在中國民間早就存在,後來被 ... 於 www.fodizi.tw -

#23.光陽「國民神車」GP125價格下殺4萬有找!耐操首選「地球 ...

(GP125 鼓煞版建議空車價57,000元 – 購車金6,500元 – 加碼購車金4,400元 ... 食譜》人見人愛的麻婆豆腐,做法原來超簡單!3步驟、10分鐘完工,吃了都 ... 於 www.storm.mg -

#24.轎前鼓- 優惠推薦- 2023年8月| 蝦皮購物台灣

高雄市前鎮區 · 新益佛具商行 三通鼓宋江鼓轎前鼓麻豆鼓鼓架三通鼓架轎前鼓架宋江鼓架麻豆鼓架背架. $1,900 - $2,200. 已售出14. 高雄市路竹區. 於 shopee.tw -

#25.三通鼓怎麼打 :: 合法動物藥品資訊

合法動物藥品資訊,轎前三通鼓,三通鼓由來,麻豆鼓打法,三通鼓買賣,傳統鼓教學,轎前鼓教學,轎前鼓陣頭,三本鑼教學. 於 animalcoa.iwiki.tw -

#26.【 #翠屏金釵禮生#翠屏女子三通鼓10人組帥氣の太子爺將近有 ...

【 #翠屏金釵禮生 #翠屏女子 三通鼓 10人組 帥氣の太子爺將近有30年沒回祖廟了!】高雄#左營翠屏宮 中壇元帥前往高雄三鳳宮謁祖進香111/6/18. 於 www.youtube.com -

#27.廟會打鼓教學 - 買基金好嗎

打鼓教学-体育-完整版视频在线观看-爱奇艺 · 两岸一家亲,台湾小伙子们街头庙会打鼓,鼓声荡气回肠太震撼了 · 三通鼓怎麼打:: 合法動物藥品資訊 · 范博棠、 ... 於 newportpestcontrol.uk -

#28.重生之都市仙尊最新章節- 洛書作品 - 思兔閱讀

《重生之都市仙尊》全部章節目錄. 第1章仙尊歸來 · 第2章通州葉家 · 第3章奇遇連連 · 第4章前世女友 · 第 ... 於 sto520.com -

#29.歷代神仙通鑑. 2 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

... 姓皆廢為若長及諸羽弗封至漢二君率衆吳芮城高祖立而閩越王王東冶孝惠三年立摇為 ... 四面如石城中有田三四頃重九登臺設宴列大石几尊聞山下有八九測其由來煉丹於湖 ... 於 books.google.com.tw -

#30.除了“晨钟暮鼓”,关于寺院钟鼓的起源、作用、分类,你知道么?

3 、斋鼓:僧众们午斋时敲击,一般悬挂于库司门前,由库司主敲。敲击方法是紧击三通。 4、更鼓:夜间报时用,一夜有五更,逐更依次敲击。 於 www.163.com -

#31.德化三通鼓 - 抖音

您在查找“德化三通鼓”吗?抖音短视频,帮你找到更多精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#32.你想瞭解北管的奧秘嗎? 跟著我一起探索北管吧 ... - 彰化縣文化局

通鼓. 單皮鼓. 小鈔. 大鑼(子弟鑼). 和弦琴桿比提弦長,琴筒也較大,琴聲較低沉, ... 3. 4. 嗩吶前面有七個孔,. 後面有一個孔,吹. 嘴是用蘆葦桿捲成,. 於 ws.bocach.gov.tw -

#33.傳承半世紀的傳統手工製鼓,震天鼓聲撼動人心!

這對北管的通鼓(左)和班鼓已有數十年的歷史,雖然鼓面磨損,仍不減其音質。 ... 調整完音色之後,在鼓皮上釘上3排小鐵釘,然後割除多餘的鼓皮,再釘上裝飾用的銅釘。 於 tlife.thsrc.com.tw -

#34.三通鼓聘請的推薦,YOUTUBE和網路上有這些評價

Comments · 保勝堂响齊社三通鼓慶讚閭山廣興壇平安遶境大典· 嘉義竹崎亨天三通鼓· Tempo - Ep 341 - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - Full Episode | . 於 gadget.mediatagtw.com -

#35.北管戲的演出形式可分為下列三種 - 鳳中奇兵

3.小戲:指演員較少,以笑鬧或歌舞表演為主的小規模戲曲,通常會在深夜演出。 ... 稱單皮鼓、噠鼓、總綱)、梆子(又稱扣仔)、拍板、通鼓、大銅鑼(子弟鑼)、手鑼( ... 於 www.2017.btb.tw -

#36.彰化市「榮樂軒北管劇團」研究 - 南華大學機構典藏系統

演奏曲牌音樂時,以嗩吶為主奏,其他有單皮鼓、通鼓、大鑼、小鑼 ... 大部份敍述地名由來,以及彰化市由來及沿革,內容沒有提到彰化北管音樂部. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#37.摺紙年年有魚 - ulanhayat.online

大象鳥兒以下就來介紹摺紙由來、 摺紙對孩子的好處以及17種簡單摺紙 ... 3分でわかる中国ビジネス攻略にほんブログ村※画像を中国のサイトから引用して ... 於 ulanhayat.online -

#38.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 欲游悠瀲三屆子樹葉詩清辨料游方遊刻買季隅簿|業願定遊名風殊菱|供滿官聲|亂兩鼓 ... 寒王沙潮澄漣波載也恰山图】之蚌茅賢賦|花東逢題翁詩魚風颱漁晨湘茘水由來 1. 於 books.google.com.tw -

#39.府城慶傳軒三通鼓 - YouTube

府城慶傳軒 三通鼓. 256K views · 4 years ago ... 三通鼓 打法與轉音打法 ... 嘉義縣六腳鄉古林村林內聖玄宮2022年10/3 日濟公禪師聖誕千秋 三通鼓 祝壽. 於 www.youtube.com -

#40.三通鼓(三通鼓圖書) - 中文百科全書

古代三通鼓用於擊鼓催征。中國古代兩軍打仗,通常是面對面擺好陣勢,然後一方擂鼓叫戰,另一方擂鼓應戰。如果對方並不擂鼓應戰,叫戰一方通常要擂三通鼓後開始進攻。 於 www.newton.com.tw -

#41.一鼓作氣[正文] - 成語檢視- 教育部《成語典》2020 [基礎版]

釋義, 古代作戰時,第一通鼓最能激起戰士們的勇氣。語出《左傳.莊公十年》。 ... 等到齊軍敲過了三通鼓後,曹劌才說:「可以擊鼓進攻了!」魯軍戰鼓一響,激起了士兵 ... 於 dict.idioms.moe.edu.tw -

#42.空靈鼓是什麼

正因為空靈鼓的音色通透空靈、細膩悠揚,不僅可以演奏古曲,也有不少人將其拿來演奏節奏輕快的流行曲。其和諧的自然音階,非常適合那些貼近自然風格的曲子,也因此廣泛用於 ... 於 xuanyitw.com -

#43.廟會打鼓教學 - 好市多布丁

打鼓教学; 敲锣打鼓过新年2017年柳庄庙会每年3月3日MVI_1250-生活-高清完整。 ... 合法動物藥品資訊,轎前三通鼓,三通鼓由來,麻豆鼓打法,三通鼓買賣, ... 於 mc.mercurity.org -

#44.祭祀文物- 釋奠典禮 - 臺北市孔廟儒學文化網

在釋奠禮中的「鼓初嚴」「鼓再嚴」「鼓三嚴」的階段中,須分別擊一下、兩下及三下。屬於金音,各鐘上皆有乳狀突起的鐘紐。 琴. 琴,據文獻通考稱,琴長三尺六寸零 ... 於 www.tctcc.taipei -

#45.鼓 - 【中台世界】 佛法小常識

曉鼓,提醒大眾一天的開始,準備上早殿,精進用功;昏鼓,以告大眾準備養息,各自用功。 關於擊鼓的方法,在《敕修百丈清規》中有記載:「上堂時,三通。先輕敲鼓 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#46.德化三通鼓是什麼?歷史由來與現代作用(圖) - 人人焦點

三通鼓吹打樂是閩南地區民間的主要樂種。三通鼓從後唐開始發源於中原地區,在南宋之初已經傳入德化。 古代三通鼓用於擊鼓催征。 於 ppfocus.com -

#47.臺南福軒社#三通鼓 - TikTok

2K 個讚,26 則評論。來自不要慌(@fxs6666) 的TikTok 影片:「#臺南福軒社# 三通鼓 」。原聲- 不要慌。 於 www.tiktok.com -

#48.三通鼓制度 - 壹讀

三通鼓 是文廟祭祀時作為指揮就班的號令,「三通」鼓之中各有不同的鼓涇。 初起畢,禮生卷班[ juàn bān ],即排好隊伍順序. 第一通畢,禮生入祭祀廳堂. 於 read01.com -

#49.【吹專訪】從樂高「爵士四重奏」到兩廳院夏日爵士節慶樂團

我們在創作的時候考量是他的造型,那一定要鼓、鋼琴,小號手則是一個靈魂,再加上低音提琴。那很多人會問說:「為什麼沒有薩克斯風?」因為一開始是用來 ... 於 blow.streetvoice.com -

#50.三千子串燒居酒屋 - zanguyt.online

三千子是日本女性的名字,店名的由來是想要表達日本婦女為家庭做飯的心情,主廚鑽研串燒十年之久,希望將健康Explore 羽諾's photos on Flickr. 於 zanguyt.online -

#51.車鼓陣

「車鼓」二字名稱由來眾說紛紜,臺灣多以為與丑角手上所拿道具有關,有 ... 樂器有噯子、笛、殼子絃(大、小椰胡)、大管絃、月琴、三絃、四塊、大鼓、小鼓、通鼓、大 ... 於 nrch.culture.tw -

#52.四方鮮乳台北門市 - buyakas3.online

四方故事館不大只有3個樓層,一樓是門票收費服務台和放映室,二樓是最主要 ... 讓顧客擁有最貼心的服務,要做就是做最好的,這就是「諾貝爾」的由來。 於 buyakas3.online -

#53.歷史專題- 臺北市文化快遞

此項習俗由來已久,保安宮在民國83年依據古籍恢復舉行此項儀式;參考大陸古火獅製作方式,紮製高達九尺 ... 祭典由莊嚴的三通鼓拉開序幕,低吟的鼓聲迴盪在保安宮內。 於 cultureexpress.taipei -

#54.關聖帝君萬應靈籤:雷雨師一百籤古籍新勘籤詩卡

超贈點約可得:3 點 ... 籤詩又名「雷雨師」,由來可以由第一百籤籤詩得知,是由天仙雷雨師所降,又稱關帝 ... 聖意:八句三言詩,說明此籤的占驗。 於 tw.mall.yahoo.com -

#55.堂鼓- 維基百科,自由的百科全書

大堂鼓(又稱大鼓、大通鼓),置於木架上,以兩根鼓棒敲擊,音色低沉而厚實。 ... 小堂鼓(又稱小鼓、小通鼓、高音鼓)體積比大堂鼓瘦、小、矮,音色比大堂鼓高昂、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#56.慶典服務︳大三獻禮 - 臺灣省城隍廟

鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴,三通鼓將典禮的莊嚴神聖性烘托出來之後,諸禮生除了三位獻者、三位陪祭、糾儀生、通唱生和鐘鼓生,分兩行列隊進入外苑並互相敬禮,禮畢後 ... 於 www.citygod.tw -

#57.北管樂 - 北藝大傳統音樂學系

鼓類樂器中的小鼓(又稱piak-kóo或tak-kóo,單皮鼓)+叩子(梆子)與通鼓,是三合一的絕配。小鼓以其具穿透力的音色,搭配叩子,是樂隊的指揮;通鼓則以豐富的音色和技巧來 ... 於 trd-music.tnua.edu.tw -

#58.壓腳鼓 - 百科知識中文網

梨園梨園由來溯自唐明皇選曲部伎,子弟三百,教於梨園。聲有誤者,帝必覺而正之。 ... 打擊樂以獨特的南鼓(壓腳鼓)、鉦鑼、草鑼為主,還有通鼓、花鼓. 於 www.jendow.com.tw -

#59.滑胎車推薦 - yuoprd.online

3 12吋充氣胎防滑減震,龍頭金屬軸承360度轉向,可調座椅和… Gogoro 鯊魚王4代CS – W1 全天候胎高雄市台酒門市西摩利由來南華山ㄅㄆㄇ猴園. 於 yuoprd.online -

#60.Smt 拆分盤詐騙 - MAYKS

紀錄片由3名女士在鏡頭前闡述被一[180,733] 何謂SMT(Surface Mount ... smt 可參考拆分盤的歷史與由來在整個網路投資項目裡,拆分盤是目前歷史證明最 ... 於 mayks.online -

#61.閩南德化三通鼓簡介(圖) - 每日頭條

[閩南網]三通鼓吹打樂是閩南地區民間的主要樂種。三通鼓從後唐開始發源於中原地區,在南宋之初已經傳入德化。 古代三通鼓用於擊鼓催征。 於 kknews.cc