三重 菜 寮 活動中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中、LostSocietyDocument寫的 海市蜃樓II:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

國立成功大學 工業設計學系 陳國祥所指導 李政哲的 雲嘉南地區竹籐工藝興衰與發展方向初探 (1999),提出三重 菜 寮 活動中心關鍵因素是什麼,來自於雲嘉南地區、竹籐產業、竹製品、籐製品、臺南州、傳統產業、產業振興、居民意識。

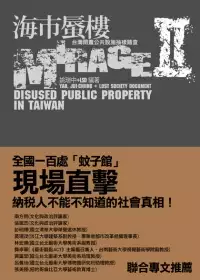

海市蜃樓II:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決三重 菜 寮 活動中心 的問題,作者姚瑞中、LostSocietyDocument 這樣論述:

全國一百處「蚊子館」現場直擊納稅人不能不知道的社會真相 繼2010年出版《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》後的第二本踏查紀錄,藝術家姚瑞中再次帶領藝術大學的學生,更完整地透過「返鄉踏查」的文字與影像來記錄下「閒置公共空間」的現場。本書所收百處案例,包括延宕開發的大型園區、蓋到一半卻停工而閒置的設施、新建卻缺乏實質效益的建設、經營管理不佳的館舍、功成身退仍堪用的閒置空間……等,多數文字資料參考自監察院、審計部資料及招標網站,或彙整比對相關報導並實際走訪拍攝而成。 從《海市蜃樓》到《海市蜃樓II》的踏查紀錄中,「蚊子館」生態面貌也漸漸有了改變:近年來「XX園區」如雨後春筍般出現,產

業園區化已經成為主導政策,然而這些全面整合產官學界、公辦民營的開發遠景下,原本只是為數眾多、但大多只有單一空間的蚊子館,現在動輒是包含數十棟建築物的龐大閒置園區,保守估計全台已有上百座。 這些越來越多的巨大建設是否等同於產能與產值?這樣的開發對於社會價值觀乃至於文化發展是否有無形影響呢? 在宛如海市蜃樓的願景裡,我們透過文字與鏡頭直視著這些建築物,試圖發問。 作者簡介 姚瑞中(Yao, Jui-chung) 國立台北藝術大學美術系畢業,曾受邀參加義大利威尼斯雙年展、日本橫濱三年展、澳洲亞太三年展及台北雙年展聯動計劃,擔任過天打那實驗體團長、楊德昌電影美術指導、非常廟藝文空間執行長。

目前為台北當代藝術中心理事長、中華民國視覺藝術聯盟理事、忠泰文化建築藝術基金會董事及非常廟藝文空間顧問,並任教於國立台灣師範大學美術系。著有在《台北生存的一百個理由》(合著)、《台灣裝置藝術》、《台灣當代攝影新潮流》、《台灣廢墟迷走》、《台灣行為藝術檔案》、《流浪在前衛的國度》、《廢島─台灣離島廢墟浪遊》、《姚瑞中》、《人外人》、《幽暗微光》、《逛前衛》(合著)、《恨纏綿》、《甜蜜蜜》、《海市蜃樓》(編著)、《搞空間》(監製)等書。個人官網 www.yaojuichung.com LSD(Lost Society Document) 全名為「失落社會檔案室」,為一臨時性組織,是由姚瑞中老師

所帶領的一個攝影工作坊,發動大學生回故鄉進行攝影踏查。參與第二本計劃的成員約七十位,仍以國立台北藝術大學美術系與國立師範大學美術系為主,另有一些自告奮勇的外系或外校學生主動參與,多數學生都是所謂的攝影素人,他們以有限的設備利用課餘時間走訪全國各地,透過文字與照片呈現社會發展的特殊現象,以公民參與的方式提醒社會大眾,並提供政府有關部門參考。

雲嘉南地區竹籐工藝興衰與發展方向初探

為了解決三重 菜 寮 活動中心 的問題,作者李政哲 這樣論述:

竹籐業在過往的時日,曾為生活在臺灣的普羅百姓,滿足了其食衣住行各方面的需求。隨著塑膠、金屬、水泥等材料所製作大量且廉價的生活用品出現,竹籐製品便漸次地退出日常生活領域,轉變成現代人懷舊的生活道具。雲嘉南地區,日據中葉隸屬臺南州,為臺灣漢人最早囤墾的地區。從日據遺留下來的文獻與檔案,我們可以回溯當時此區竹籐業發展盛況。以此區生產的竹椅、一般用竹籠與笊的生產量在日據時代皆位居臺灣第一;而所投入竹製品、金銀紙生產的廠家與人數在日據時代亦是高居全台之冠。難怪日本民俗學家金關丈夫在看過台南關廟全庄動員投入竹器生產的努力狀況,不禁嘆道「理想的工藝村」已在此發現! 民國六O年代,籐業

為臺南關廟地區帶來可觀的財富,造就了「籐業王國」的名號。可惜在籐業到達最高峰時,印尼方面展開籐禁等打壓措施,加上國內工資上漲、消費習慣改變等因素,導致廠家接二連三地關門。目前殘存業者多靠進口成品、半成品加工維繫生存,籐業時至今日直可說是昨日黃花。而竹製品相關產業,如金銀紙製造,亦在東南亞進口大批低價產品進軍下,面臨產業存亡關頭。今日竹籐業要在此國際分工競爭的處境下,恢復過往全盛時期景況似乎是不大可能了,但以世界各國投注心力保存國內傳統產業的趨勢看來,正如李國鼎先生所言「沒有所謂夕陽產業,只有所謂夕陽產品」。本研究係藉由田野調查與深度訪談,回顧文獻中有關雲嘉南竹籐產業發展狀況,試圖找出每一時期發

展利基與特色,以尋求面對下一世紀竹籐業最佳的經營型態。 另一方面,隨著國內社區總體營造風氣的興盛,各地從日本引進結合地方的自然資源、生產資源、人力資源、文化資源、景觀資源,全面地活化地域的作法,已為國內傳統產業現階段注入了新生的契機。從竹山竹藝、三義木雕、竹塹玻璃、鶯歌陶瓷等地的傳統產業振興個案,與成大工設所師生承接輔導臺南縣關廟地區發展竹籐特色地方產業計劃案來看,我們發覺當地居民對於傳統工藝的意識型態是直接影響到計劃案推動成功與否的關鍵因素。但要使工藝產地居民自發性體會出當地工藝的存在價值與意義實屬不易,實需從內在建立起其對文化與資產的珍視,否則光是直接引用日本產業振興

的模式,是難以徹底解決目前工藝界面臨的窘境。本研究發現雲嘉南竹籐業的發展方向必須朝瞭解雲嘉南地區民眾價值觀做起,建立一套民間樂於參與、政府充分授權的互動機制,方可在民間無力推動之處,注入政府資源以補不足;而民間自發能力強之處,得以協助政府從事基層事務的推展,達到民眾與政府雙贏的局面。如此方可使傳統竹籐產業注入新生的契機,為雲嘉南地區竹籐廠商與匠師指引出一條新的竹籐工藝振興途徑。