上信饌玉米其林的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ColleenTaylorSen寫的 北與南的美食物語套書 《印度美食史:盛宴與齋戒的國度》+《俄羅斯美食史:包心菜和魚子醬》 和林淑如的 書歲月的臉:2019不可思議都 可以從中找到所需的評價。

另外網站上信饌玉Sogo. 南崁燒肉也說明:上信饌玉 - 年節必備伴手禮!五種口味豆塔任你搭配,食品界米其林推薦太妃糖,網路人氣王夏威夷潛艇,台北伴手禮、禮盒推薦、點心下午茶推薦.

這兩本書分別來自天培 和白象文化所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 范銘如所指導 楊雅涵的 80年代以降女作家在小說中的飲食書寫 (2015),提出上信饌玉米其林關鍵因素是什麼,來自於80年代女作家小說、飲食書寫、女性主義、空間理論。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系碩士在職專班 葉振富所指導 李淑郁的 臺灣當代飲食散文研究 (2006),提出因為有 符號、飲食、記憶、象徵、政治、情色、旅遊、歷史文化、懷舊的重點而找出了 上信饌玉米其林的解答。

最後網站新年禮盒2020推薦上信饌玉|堅果點心伴手禮的台灣之光則補充:今年還榮獲食品界米其林iTQi獎章,. 嚴選頂級食材,成分單純看得懂,. 全家人都能安心吃!

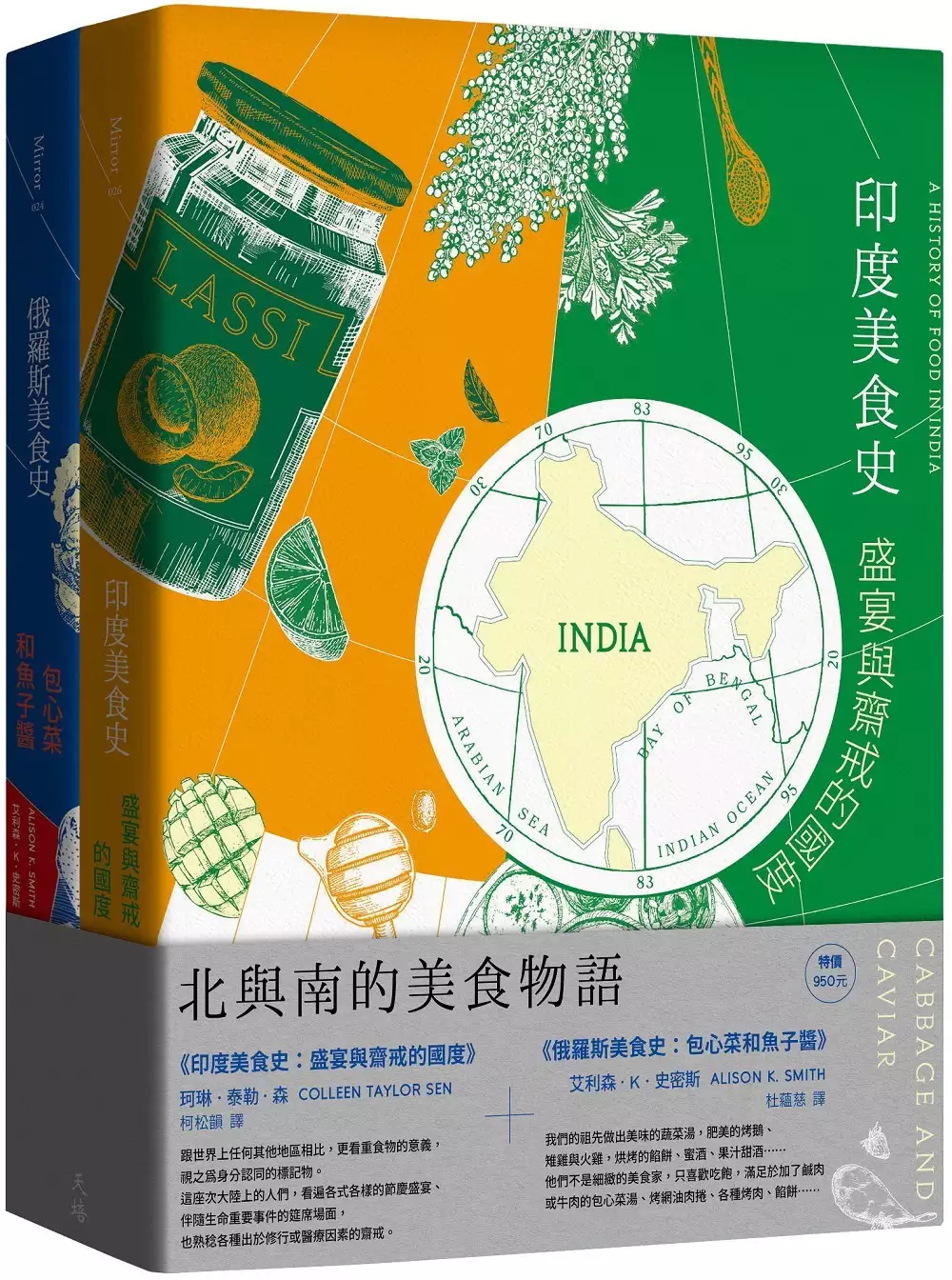

北與南的美食物語套書 《印度美食史:盛宴與齋戒的國度》+《俄羅斯美食史:包心菜和魚子醬》

為了解決上信饌玉米其林 的問題,作者ColleenTaylorSen 這樣論述:

《印度美食史:盛宴與齋戒的國度》 [印度]就像一卷古老的皮紙手稿,其上記載著想法與幻夢,由於反覆書寫、擦除而留下殘跡,一層疊過一層,但每一層又不能完全掩蓋或消除之前留下的紀錄……雖然從外表看來,我們的人民組成多元多變、無窮無盡,但每一處卻又存在著強大的一致感,帶我們一同走過各個年代,經歷各式的政治風雨和命運的磨難。──賈爾哈拉爾・尼赫魯(Jawaharlal Nehru)《發現印度》(The Discovery of India,1946) 世界上人口第二多的國家,也是世界上國土面積第七大的國家。然而,沒有其他國家擁有像印度一樣多元的氣候型態與土壤環境、種族與語言、宗教

與教派、種姓與階級、習俗──以及飲食文化。 由於印度內部歧異之大,琢磨印度飲食中究竟是什麼因素讓人能辨識出印度風格,而這樣的風格又是如何形成的,是否有某種烹飪文化對所有印度人而言都是常見習慣,就成了饒富興味的工作。為了探討以上疑問,本書將追溯歷史上的印度飲食,縱觀史前時代至今的歷史、社會、宗教與哲學發展。本書大致上按照時間順序,唯編排上稍留彈性,因為許多古老的印度經典文獻無法確定實際的成書時間,只能粗略地劃分為某世紀的作品,有些寫作時間定位甚至可能以千年為單位。 這本書中,食物的宗教、哲學意涵占有重要篇幅,因為印度跟世界上任何其他地區相比,更看重食物的意義,視之為身分認同的標記

物。英語俗話說:「吃什麼就像什麼。」在印度則是:「你是什麼才吃什麽。」佛教徒、耆那教徒、印度教徒、錫克教徒、穆斯林,以及其他宗教的信徒,都各有飲食戒律得遵守。住在這座次大陸上的人民們,看遍於各式各樣的節慶盛宴、伴隨生命重要事件的筵席場面,也熟稔各種出於修行或醫療因素的齋戒。 《俄羅斯美食史:包心菜和魚子醬》 我們的祖先做出美味的蔬菜湯,肥美的烤鵝、雉雞與火雞,烘烤的餡餅、蜜酒、果汁甜酒……他們不是細緻的美食家,只喜歡吃飽,滿足於加了鹹肉或牛肉的包心菜湯、烤網油肉捲、各種烤肉、餡餅、圓薄餅、花式大麵包科羅法耶。 每當人們想到俄羅斯食物,浮現的往往是兩種彼此矛盾的景象;一是

貧窮與匱乏,年景最好的時候也不過是少量馬鈴薯或者粥,最糟的則是大規模饑荒,另一種景象則是豐足,甚至是過剩,以壓榨自由為代價:在過去,沙皇與貴族吃著魚子醬、喝著香檳,這種奢侈來自幾百名甚至幾千名農奴的勞動;後來則是共黨上層階級享用特供商店裡種種充裕豐盛的物資,而群眾在門外排著長隊購買麵包與馬鈴薯。 與法國烹調的細緻成對比,俄羅斯人擁有強健的俄羅斯腸胃,食物的做法較簡單、更濃郁飽足,也比較便宜。最窮的農民則利用三樣基本食物做出許多不同菜餚:洋蔥、克瓦斯、麵包與鹽。上層階級的豐裕奢華,以及農民的單一乏味,俄羅斯飲食的兩個不同世界始終存在,並且貫穿了整個蘇聯時期。然而,整個俄羅斯帝國的差異錯綜

複雜,不僅在階級,在地緣政治上也是如此,當地的許多民族──烏克蘭人、白俄羅斯人、波蘭人、猶太人、俄羅斯人──擁有相互重疊類似的烹調傳統,盛產各種湯與餃子,只是製作方法略有不同,名稱也不同。此外季節時序,以及宗教行事曆與齋期,左右了俄羅斯人飲食方式與內容,在夏季帶來一定程度的充裕豐富,在齋期帶來一定程度的限制。 本書探討範圍從北方森林第一批斯拉夫定居者的飲食習慣開始,到最近針對飲食方式的制裁與反制裁浪潮所造成的種種情況。要界定俄羅斯烹調,會遇上困難,總而言之,俄羅斯境內食物的歷史是豐富、匱乏、多樣、簡單、連續的,但其中最重要的,也許是變化。 本書特色 ★ 南方大國印度組成複雜

,不論是種姓制度、階級、宗教、種族等等,影響力之根深柢固,遠超過我們的想像。珂琳.泰勒.森從繁複的表象中抽絲剝繭,為讀者描繪出一幅多彩豐富的印度飲食文化經緯,令人目不暇給。 ★ 北方大國俄羅斯幅員廣大、組成多樣,俄羅斯帝國史專家艾利森.K..史密斯綜覽經緯,化為文字,讓讀者建立清楚的架構,理解複雜的俄羅斯飲食與其特色。 ★ 兩本書皆收錄精彩圖文,對照陌生又拗口的食物名稱,一目了然。 媒體讚譽 《印度美食史:盛宴與齋戒的國度》 ★The Best Cookbooks of 2015 在餐飲廚藝主題書架上絕對不可或缺的一本書,其中歷史,比任何一道你所嘗過的印度食

物都要豐富許多。──《時尚》(Vogue) ★The Best Books About Food of 2016 印度可說是這個星球上最多彩、最多變、最豐富的料理,而美國人對其所知僅有微小的一部分,實在很可惜。在《印度美食史》一書中,食物歷史學家珂琳.泰勒.森試圖通過其複雜的宗教、道德、社會和哲學,內部運作網絡深入了解次大陸的食用歷史,從而拓寬我們的烹飪視野。內容含括印度素食實踐的起源,以及香料在烹飪和醫藥領域的演變等等。閱讀之後,還會讓人食指大動。──《史密森尼學會雜誌》(Smithsonian mazgine) 本書對印度飲食有相當全面的介紹,從歷史和文化人類學中爬梳出

獨有的脈絡,不論是否為專家,都會受此書吸引。在印度政府對人民飲食習慣干預甚深而引發激辯的時代,或是穆斯林可能會因為吃牛肉而被右翼印度教原教旨主義者處以私刑,森強調的是印度飲食文化中驚人的多元性,而此種多元性在歷史上孕育了豐盛和緊縮、享樂主義和極簡主義,在透過運用來自世界各地的食材和烹飪手法的同時,卻又能維持印度固有的烹飪傳統。──《泰晤士報週日副刊》(Times Literary Supplement)作者 一本雄心勃勃的巨著,探索了印度各個時代的各種飲食習俗和宗教。──《獨立報》(Independent) 內容豐富、細節詳盡的書,有豐富多彩的歷史圖像、詩歌和古老的食譜。 它從

史前時代開始,接著是宗教影響、一二九二年馬可波羅的到來、地區差異的發展、一九四七年的印度分治,以及印度餐桌上相對較新的唐杜里雞的出現。──《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune) 這本書不僅考察了印度從史前時代到當今的歷史和烹飪發展,它還交織了文學作品和現在世界各地依然使用的食譜。森探索對現代印度美食的各種影響,包括宗教、氣候和殖民主義,並以一章節結束印度影響在世界各國的料理同化現象,深入了解世界上最多樣化的美食之一。──《風味雜誌》(Saveur) 《俄羅斯美食史:包心菜和魚子醬》 這本引人入勝的書──適合老手和新手──呈現了俄羅斯飲食歷史的複雜、古怪與趣味。─

─Caroline Eden(《泰晤士報文學副刊》Times Literary Supplement) 在俄羅斯美食盛行的時刻──擁有廣受好評的餐廳、名廚和流行的食譜──史密斯的《俄羅斯美食史:包心菜和魚子醬》是了解它的千年歷史的最佳指南。在這本既博學又通俗易懂的書中,史密斯再次證明自己是世界上最重要的俄羅斯飲食學者之一。──Stephen V. Bittner, 《白酒與紅酒:沙皇與人民政委土地上的葡萄酒史》(Whites and Reds: A History of Wine in the Lands of Tsar and Commissar)作者 史密斯對跨越數十世紀的

俄羅斯美食歷史的概述,對首次遇到這個話題的讀者,以及對俄羅斯美食演變感興趣的烹飪歷史學家,極有幫助。──Sharon Hudgins, 《帶骨牛排與魚子醬小點》(T-Bone Whacks and Caviar Snacks: Cooking with Two Texans in Siberia and the Russian Far East)作者 透過食物、包心菜和魚子醬的稜鏡,對俄羅斯十二個世紀以來歷史進行了豐富的調查……史密斯展現了無論是在富足的時期還是悲慘的饑荒時期,飲食方式如何模糊和加強社會區別。史密斯的書既是視覺盛宴,也是烹飪想像力的盛宴,讓我們品嚐到令人垂涎的食譜,並生

動地欣賞俄羅斯日常生活的豐富性和多樣性。──Diane P. Koenker, 倫敦大學學院俄羅斯與蘇維埃歷史系教授

80年代以降女作家在小說中的飲食書寫

為了解決上信饌玉米其林 的問題,作者楊雅涵 這樣論述:

1987年解嚴之後,社會上出現更多關注於不同主題或專以婦運為主旨的專業性的婦女團體。文壇中的女性作家開始感染到女性意識抬頭的氛圍,挑選一些適合女性創作的題材。加上8、90年代後,趁著兩性平權意識抬頭,許多女性開始擁有獨立自主的經濟能力,能夠獨力負擔個人旅行各地的消費。當女作家們開始擁有自主移動越界的能動性後,女作家們開始大量書寫關於異國風光的散文作品,連帶使得女作家取材自消遣性質的飲食比重也逐漸增加。80年代以降的女作家們,趁勢以飲食為題書寫個人心中意蘊,藉此展現作者個人的生命歷程、生活美學。 目前臺灣當代關於飲食文學的研究,大多數集中於散文方面的研究,然而對於小說中飲食書寫的

探討卻尚有許多值得開發之處。本文嘗試觀察女作家小說中對被食者、飲食者的鋪排書寫,透露多少女性無法言說的性別權力壓迫?在煮食者、暴食者的食作操演中,又如何呈現人際關係的拉扯糾結?在家空間中,女性在烹煮燒食人間煙火的灶腳內,如何經營廚房作為母性空間的替代,進一步掌控身邊延伸的人際關係?女性走出廚房側身於餐桌上的杯觥交錯,如何傳遞相濡以沫的溫暖慰藉?又如何側寫女性對餐桌上權力關係的冷眼洞察?在族群遷徙的歷史進程中,女性如何透過飲食文化的碰撞突圍,調解不同族群文化間的習俗差異,藉台灣飲食文化多元紛陳的歷史遺跡,呈現出台灣島和解共生的寬容特質?本文嘗試化刀鏟為工筆,以文字為調料,割烹出臺灣女作家小說中的

飲膳情味,呈現臺灣現代文學另一番人間煙火的樣貌。

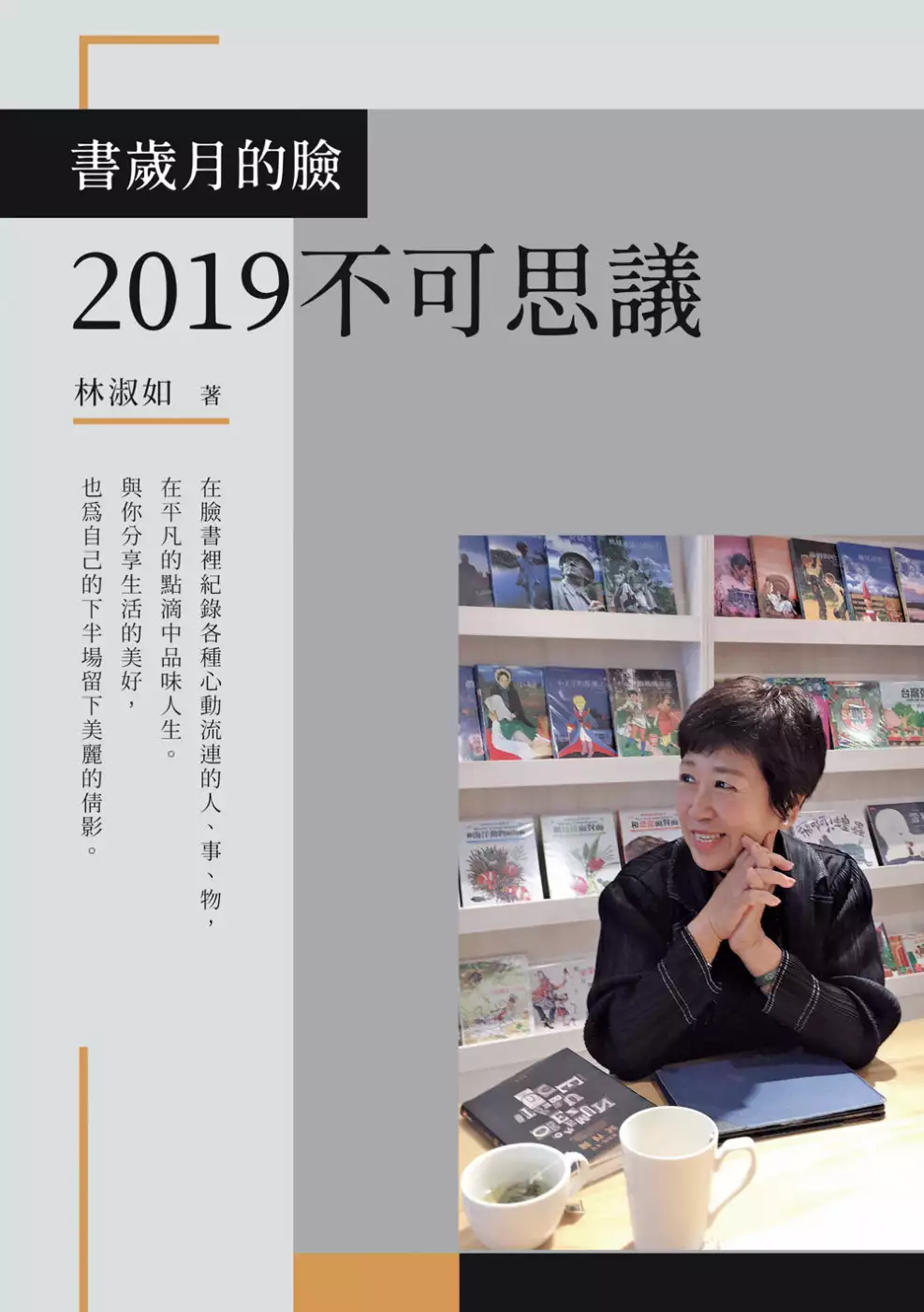

書歲月的臉:2019不可思議

為了解決上信饌玉米其林 的問題,作者林淑如 這樣論述:

集編寫教於一身,長年徜徉於文學世界。文學豐富她的人生,也滋養她身邊的人。 ◎在臉書裡紀錄各種心動流連的人、事、物,在平凡的點滴中品味人生。 ◎與你分享生活的美好,也為自己的下半場留下美麗的倩影。 ◎《明道文藝》24年主編,《全國學生文學獎》20餘屆複審委員的文學人生。 文學不老,熱情永駐,不經意間在FB留下許多精彩的散文小品。 看一個愛書人如何充實圓滿生活, 也體會文學賦予生命的細緻張力。 2019的不可思議來自8月起一連串的神奇: 8/1長榮財經演講會上,偶然邂逅郵輪旅遊達人老黑,促成歲末12月來明道中學三餘讀書會導讀《懶人大旅行》的因緣;

8/3參加婕斯年會抽中頭獎——30萬元的鑲鑽勞力士錶落我家; 8/7在轉機的溫哥華機場,認識斐濟女子Samima Rafiq,從此南太平洋的斐濟和和東太平洋的台灣一下子握手了!只要微笑,世界就是你的。 10月上旬,在丹佛等候到秋天才盛開兩個星期的白楊樹(Aspen),翻飛金幣的美景永烙心頭,完成去科州12次,拾掇到秋天最後的一塊拼圖; 10/18-19臉書粉絲Kweimam Yang不遠千里,從亞歷桑納州鳳凰城飛到丹佛來看我;她說:這是最靠近妳的距離; 10/25-11/5在溫哥華停留的10天都是晴天,據溫哥華頭條新聞:大溫哥華的雨季基本從10月開始,但今年從10/25

-11/8,大溫地區一直沒下雨,是從1945年,同一季節以來,最長的晴天,晴天豈為我設? 接著更多的神奇…… 推薦 本書收錄五十七篇推薦序,彷彿走入一片繁花似錦的文字花園,感謝周邊這麼多愛文學的作家、同事、同學、學生、社團及親朋好友……充滿關愛的語言,有你們,眞好!

臺灣當代飲食散文研究

為了解決上信饌玉米其林 的問題,作者李淑郁 這樣論述:

本論文主要是探討現代飲食散文中的懷舊情感、歷史變遷、旅遊觸發與政治、情色的象徵意涵。綜觀飲食散文的書寫,絕大部分都與懷舊有關,不論歷史、文化、旅遊,幾乎都是在懷舊的基礎點延伸而出的。飲食是一種記憶的媒介,它可以帶領人們進入時光隧道,重溫過往的經驗;另外從飲食我們也可以歸納出政治飲食的話語及情色飲食的表徵。因此飲食可以看成一種能指符碼,指射出各種面向的所指意義,藉著對飲食作家的文本分析,探討其背後呈現的飲食意涵。由於飲食文學的文本很多,本篇論文主要將重心放在臺灣當代的飲食散文上,以其他文體及西方文學作品為輔。除頭尾緒論及結論外,正文共分四章:第二章:探討飲食散文中的懷舊記憶,除了歸納各個作家的

懷舊對象外,也比較作家間書寫方式的異同,並延伸出飲食文本的價值。第三章:探討飲食散文中變調或變味的懷舊記憶,並探討現今仿古飲食所呈現的心理意義。第四章:探討飲食散文的時空展演,包含從時間面向討論飲食在歷史文化及社會經濟遞嬗下留下的軌跡,及空間面向從異地飲食呈現的刺激與懷舊心理。第五章:探討飲食的政治語言,並從飲食的需求性及象徵性凸顯飲食呈現的情慾需求。

上信饌玉米其林的網路口碑排行榜

-

#1.上信饌玉/彌月 - GoWedding婚禮掏心話

主推款禮盒:上信饌玉彌月禮盒$500. 成立9年的台灣品牌「上信饌玉」,追求美味健康的產品,嚴選頂級進口食材,推出夏威夷潛艇、夏威夷豆塔、南棗核桃糕、太妃糖、堅果 ... 於 gowedding.tw -

#2.上信饌玉- iCarry Blog | iCarry 伴手禮專家

上信饌玉 ... 老少咸宜的10 款唰嘴肉乾禮盒推薦 2023-01-05; 2023 年菜推薦|米其林餐廳、五星飯店、知名餐廳年菜預購/ 宅配推薦清單 2023-01-04; 2023 台灣伴手禮| ... 於 icarry.me -

#3.上信饌玉Sogo. 南崁燒肉

上信饌玉 - 年節必備伴手禮!五種口味豆塔任你搭配,食品界米其林推薦太妃糖,網路人氣王夏威夷潛艇,台北伴手禮、禮盒推薦、點心下午茶推薦. 於 bln.istintoclub.it -

#4.新年禮盒2020推薦上信饌玉|堅果點心伴手禮的台灣之光

今年還榮獲食品界米其林iTQi獎章,. 嚴選頂級食材,成分單純看得懂,. 全家人都能安心吃! 於 mercury0314.pixnet.net -

#5.上信鑽玉

上信饌玉 嚴選頂級食材, 不使用色素、香料、防腐劑等食品添加物,褪去色彩繽紛的 ... 米其林餐廳甜點主廚等專家肯定最受喜愛特色禮盒,精美禮盒完美典藏心意上信饌玉 ... 於 834008141.welzijnsalonyvonne.nl -

#6.端午節禮盒推薦|上信饌玉。高CP堅果禮盒、質感珠寶盒設計

端午節禮盒推薦|上信饌玉。高CP堅果禮盒、質感. 2022端午限定的蒲禮盒中有什麼東西呢? 夏威夷潛艇5入南棗核桃糕5入松子糕5入堅果棒5入核桃堅果棒5入 ... 於 suni.tw -

#7.上信饌玉『端午節禮盒』推薦|堅果零嘴也可以很時尚

上信饌玉 是一個近幾年在網路上很夯的人氣美食、台灣伴手禮, ... 上信饌玉『端午節禮盒』推薦|堅果零嘴也可以很時尚,3屆食品界米其林認可! 於 www.daisyyohoho.com -

#8.碳酸钙和醋酸钙哪个好?金丐醋酸钙给你更好的答案

补钙算得上一个经久不衰的话题,它甚至伴随着我们的终身。 ... 2022成都米其林指南晚宴于成都富力丽思卡尔顿酒店盛大落幕. 2022-03-03 ... 於 finance.scgqt.org.cn -

#9.上信饌玉- 台北伴手禮推薦,榮獲食品界米其林風味絕佳獎章

吃膩了月餅,不妨考慮健康又美味的夏威夷潛艇、夏威夷豆塔、南棗核桃糕等禮盒。 上信饌玉. 中秋禮盒優惠時間: 即日起至2021/9/5, ... 於 blog.xinmedia.com -

#10.裡子面子都有了~包裝質感一流,美味無添加的堅果點心禮盒

28 個讚,來自陳美華(@oie1314) 的TikTok 影片:「【上信饌玉】連續二年獲得食品界米其林風味絕佳獎的堅果點心!今年中秋禮送這盒,裡子面子都有了~包裝質感一流, ... 於 www.tiktok.com -

#11.上信饌玉:送禮推薦禮盒,一吃就喜歡上的太妃糖、夏威夷豆椒 ...

曾收到上信饌玉的太妃糖,一口大小加上香脆奶油焦糖味、豐富的杏仁,讓我從那時起就喜歡上此品牌。好吃的太妃糖很推薦作為台北伴手禮或者送禮禮盒, ... 於 banbi.tw -

#12.米其林得獎高人氣質感禮盒|夏威夷豆太妃糖|上信饌玉

上信饌玉 連續兩年獲得了食品界米其林風味絕佳獎的榮耀! 特色商品以經典的夏威夷潛艇以及太妃糖聞名禮盒的質感包裝及店家的高名氣是送禮的好選擇 太妃糖$270 原先 ... 於 www.poponote.com -

#13.上信饌玉|打破既定印象,頂級伴手禮首選,夏威夷豆塔

知名本土伴手禮品牌「上信饌玉」,成立七年雖不算是歷史悠久,但已在台灣伴手禮市場殺出重圍,成為網路人氣美食、禮盒的大熱門,是很多人過年過節送禮 ... 於 lexie.tw -

#14.上信饌玉堅果禮盒|送禮自用兩相宜的超美味堅果小零嘴!

還有多種禮盒搭配,中秋送好禮快上官網查詢購買!! https://www.3sselect.com/! 【上信饌玉】真不愧是連續二年獲得食品界米其林風味 ... 於 oie1314.com -

#15.2021上信饌玉中秋禮盒|食品界的米其林 - TISS玩味食尚

2021上信饌玉中秋禮盒|食品界的米其林|春節禮盒推薦|不加防腐劑、香精和 ... 這次開箱上信饌玉2021新春限定禮盒共三種組合,包裝上略有小小的不同. 於 tisshuang.tw -

#16.上信饌玉2022新春限定禮盒 - 軟西

軟絲專屬上信饌玉優惠碼大人小孩都愛的夏威夷豆塔&太妃糖 ... 短時間內已蟬聯網路美食人氣王寶座2年,更在2019榮獲米其林iTQi 風味絕佳獎章2顆星。 於 softc.tw -

#17.【端午禮盒】上信饌玉-端午改吃堅果點心,爽口又營養

阿偉最近收到「上信饌玉」的兩款禮盒,從外盒明亮繽紛的設計一看就很吸睛。打開看到裡面的東西,像是夏威夷豆塔、核桃糕、堅果糕等等,都是阿偉平常會買的 ... 於 popular888.com.tw -

#18.【2022中秋節禮盒推薦】上信饌玉6款禮盒開箱試吃介紹!中秋 ...

▽鬱金香禮盒可吃到新品柚香豆塔外,還有食品界的米其林iTQi風味絕佳獎章認證的太妃糖跟蔓越莓義式脆餅。 ▽別小看禮盒中再擺個“小型禮盒”收納能力,太妃 ... 於 lazykristy.com -

#19.【上信饌玉】榮獲食品界的米其林iTQi風味絕佳2星的臺灣本土 ...

【上信饌玉】榮獲食品界的米其林iTQi風味絕佳2星的臺灣本土品牌,中秋禮盒熱門銷售選擇:金燦蛋黃酥 、夏威夷潛艇、南棗核桃糕、夏威夷豆塔、椒香豆塔 ... 於 ekangwoman.com -

#20.台北伴手禮推薦 上信饌玉好吃嗎?雙饗豆塔禮盒

宅配伴手禮推薦│上信饌玉是台北知名的伴手禮店,嚴選食材無添加防腐劑、堅持 ... 連續二年蟬聯網路美食人氣王寶座榮獲2019、2020iTQi食品界米其林獎. 於 shinylu0920.pixnet.net -

#21.上信饌玉】10款中秋禮盒選擇,嚴選頂級進口原料製作

想要找滿滿誠意的中秋禮盒嗎?推薦各位這間在台北深耕七年的『上信饌玉』,主打天然無添加的堅果點心,包括夏威夷潛艇、夏威夷豆塔、太妃糖、蛋黃酥、 ... 於 huablog.tw -

#22.上信饌玉| 2022中秋節禮盒柚香豆塔 - 小咪ma.吃喝玩樂趣

接觸上信饌玉的禮盒至少三年以上了,中西合併的小點一拿出來大小都通吃,兒子最愛南棗核桃糕、夏威夷豆塔,很神奇連小孩都愛中式的核桃糕. 於 www.mimima14.com -

#23.上信饌玉。2021中秋節禮盒推薦後起之秀黑馬之姿 - 謝蘿莉

今年中秋節超開心,因為我認識了「上信饌玉」這個新品牌!對我而言也許有些陌生,但查了網路,卻是名氣不小的台北伴手禮,今年中秋節一口氣就推出好幾 ... 於 fairylolita.com -

#24.上信饌玉 - Facebook

購買任一口味豆塔系列商品(6入包裝), 即可享緞帶束口軟袋尺寸之太妃糖、夏威夷潛艇、南棗核桃糕9折優惠折扣。 於 www.facebook.com -

#25.2022過年禮盒人氣推薦!上信饌玉〝新春限定禮盒〞堅果點心 ...

C妞推薦堅果點心首選上信饌玉〝2022新春限定禮盒〞給你!總共有11款特色過年禮盒,精選上信饌玉的人氣招牌商品有夏威夷豆塔、太妃糖、夏威夷潛艇、金 ... 於 clairetila.com -

#26.免檢測通關 - 抖音

预计5月前可享受万元以下种植牙】#何时能用上降价后的种植牙? ... 第十三站|在澳门也可以享受到米其林级别的东瀛美馔,今天我们就到“泓”来体验一下 ... 於 www.douyin.com -

#27.上信饌玉|新春禮盒推薦-一吃就愛上的堅果豆塔、太妃糖

上信饌玉 |新春禮盒推薦-一吃就愛上的堅果豆塔、太妃糖、堅果點心伴手禮 ... 曾榮獲iTQi食品界米其林2星的「上信饌玉」所推出的三款新春禮盒,很喜歡 ... 於 millycat0616.pixnet.net -

#28.【2022中秋禮盒推薦】上信饌玉中秋節送禮必買謐月禮盒

網購美食上信饌玉在今年度獲得2022年烘焙大賞TOP30,口味好點心選擇多,是今年中秋節禮盒最佳選擇! 除了非吃不可的夏威夷豆塔&椒香豆塔,這次新推出的海苔 ... 於 ikuma.cc -

#29.日本各地知名美食一指就能送出!改變送禮習俗的「e禮品」在 ...

e禮品(e-Gift)指的是社群贈禮或數位禮品,基本上以SNS社交網站的聯絡人 ... 禮品包括葡萄牙手工打磨廚具Cutipol,其為獲得米其林餐廳與高級遊輪青睞 ... 於 www.foodnext.net -

#30.團購宅配美食上信饌玉2022 中秋禮盒「謐月」海苔豆塔

團購宅配美食上信饌玉2022 中秋禮盒「謐月」海苔豆塔、柚香豆塔同步上市. 又快到中秋節這個被各種糕餅轟炸的季節,當身邊有親友對糕餅感到疲乏時,我 ... 於 www.stepdreams.com -

#31.上信饌玉彙整 - 痴吃的玩

台北伴手禮推薦【上信饌玉】米其林風味絕佳獎,激推「南棗核桃糕+太妃糖」超 ... 小白這次要來推薦『上信饌玉』這家連續二年獲得食品界米其林風味絕佳 ... 於 whityeat.com -

#32.上信饌玉-京站店 - LINE熱點

上市以來好評不斷,成為台灣伴手禮首選,連續二年蟬聯網路美食人氣王寶座,榮獲2019、2020iTQi食品界米其林獎項,也是知名百貨年終週年慶熱門銷售櫃點。 於 spot.line.me -

#33.上信饌玉︳台北伴手禮x中秋節禮盒:榮獲食品界的 ... - 金大佛

上信饌玉 是知名的台北伴手禮品牌,主打堅果點心與夏威夷豆塔等,也有供應蛋黃酥和鳳梨酥等,堅持不使用人工香料調味,曾連兩年榮獲「網路美食人氣王」以及 ... 於 yama.tw -

#34.【上信饌玉】新春禮盒優惠推薦|堅果點心第一品牌. ...

「上信饌玉」是成立7年的台灣品牌,上市以來好評不斷, 成為台灣伴手禮首選,連續二年蟬聯網路美食人氣王寶座, 榮獲2019食品界的米其林iTQi 風味絕佳 ... 於 gururunews.com -

#35.上信饌玉.送禮推薦2022新春限定禮盒,榮獲食品界米其林 ...

水仙禮盒含有椒香豆塔6入、太妃糖150g、蔓越莓義式脆餅4包入,. 不管哪種禮盒都一定會有榮獲食品界米其林風味絕佳獎的太妃糖。 於 eatpanda.tw -

#36.超夯送禮推薦*上信饌玉~老少咸宜不甜膩的好吃小點心,2022 ...

很推薦來款上信饌玉的點心禮盒,. 今年中秋限定的「謐月」禮盒真的超級美的啦! 當然重點還是他們家的點心好吃又不會太負擔,. 於 saliha.pixnet.net -

#37.上信饌玉官網的推薦,YOUTUBE和網路上有這些評價

上信饌玉2021中秋限定禮盒:https://reurl.cc/Gm3Yap 湊聚的金燦蛋黃酥,維繫飽滿團圓的樣貌;榮獲食品界的米其林... 同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過9萬的網 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#38.Ciao潮旅 08月號/2020 第29期 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

「上信饌玉」禮盒包裝設計精美,完美典藏您的心意。 ,长相, Touch your heart 觸動內心深處的 ... 2019 年榮獲有食品界米其林之稱的比利時 iTQi 風味絕佳獎章二星殊榮。 於 books.google.com.tw -

#39.上信饌玉- 年節必備伴手禮!五種口味豆塔任你搭配,食品界 ...

上信饌玉 – 年節必備伴手禮!五種口味豆塔任你搭配,食品界米其林推薦太妃糖,網路人氣王夏威夷潛艇,台北伴手禮、禮盒推薦、點心下午茶推薦. 於 orangetalksome.com -

#40.【2021中秋禮盒】上信饌玉食品界米其林二星獲獎!太妃糖 ...

台灣堅果點心領導品牌《上信饌玉》,現正推出厲害的2021中秋禮盒蛋黃酥、太妃糖、夏威夷豆塔、夏威夷潛艇、松子糕等明星商品全吃得到,還會附上中秋 ... 於 tenjo.tw -

#41.[中秋禮盒推薦] 上信饌玉~ 超美味夏威夷豆塔、太妃糖

上信饌玉 主要以堅果點心為主,像是夏威夷豆塔、夏威夷潛艇、南棗核桃糕、松子 ... 深受好評,並榮獲2019、2020食品界的米其林iTQi風味絕佳獎章2顆星。 於 minghan118.pixnet.net -

#42.上信饌玉堅果點心品牌∥台灣伴手禮品牌首選,新春送禮禮盒 ...

厚實的椰棗果肉加上爽脆夏威夷豆,外軟內脆的特別層次,風味獨特很推薦! 南棗核桃糕. 最經典的中式甜點! 上信饌玉保留加州核桃的自然油脂 ... 於 wandatw.com -

#43.【新年禮盒伴手禮/春節送禮推薦】上信饌玉。2021新年禮盒

上信饌玉 自成立以來市場好評不斷,不但成為台灣伴手禮首選品牌,同時也是網路美食人氣王,更於2019、2020 榮獲食品界米其林iTQi 風味絕佳獎章2顆星! 於 kellyrosie12.com -

#44.上信饌玉- 榮獲食品界米其林風味絕佳獎的頂級堅果點心! ...

店家名稱: 上信饌玉上信饌玉是一家主打堅果點心的商店,核桃、杏仁和 ... 產品更於2019、2020年榮獲iTQi食品界米其林獎項,也是台灣人氣伴手禮之一! 於 wayne265265.pixnet.net -

#45.上信饌玉夏威夷豆塔. 【上信饌玉】榮獲食品界的米其林iTQi ...

義式脆餅& 太妃糖~~義大利托斯卡尼的傳統點心/濃郁焦糖搭配滿滿杏仁上信饌玉/營業時間:8:30~17:30新店總公司地址:新北市新店區民權路130巷3號3F/. 嚴 ... 於 fdq.haftkon.pl -

#46.上信饌玉::堅果點心x台灣伴手禮盒推薦,綠豆糕鬆軟不甜膩!太 ...

上信饌玉 點心禮盒推薦!在台北有多家實體店,也有網購服務,主要以堅果點心、伴手禮盒為主。 太妃糖真的夭壽好吃,香氣逼人,難怪可以連續二年蟬聯網 ... 於 shadow810920.pixnet.net -

#47.堅果點心口口悅耳清脆聲細品純粹幸福味 - Yahoo奇摩

若您收到「上信饌玉」禮盒時,多令人欣羨,對方一定很重視您,精挑細選, ... 牙,2019年榮獲有食品界米其林之稱的比利時iTQi風味絕佳獎章二星殊榮。 於 tw.travel.yahoo.com -

#48.【禮盒推薦】上信饌玉2023 新春禮盒-嚴選頂級食材

說起伴手禮推薦, 自從吃過上信饌玉禮盒後就一直把它放在私人禮盒推薦的名單裡, 特別是過年想要送質感點心禮盒的話, 一定要跟大家分享上信饌玉2023 ... 於 jackla39.pixnet.net -

#49.2023台灣伴手禮推薦,超人氣夏威夷豆塔和義式脆餅都很好吃

上信饌玉 是台北知名伴手禮專賣店,該店以夏威夷豆塔、夏威夷潛艇、金鑽 ... 上信饌玉還有獲得米其林iTQi 風味絕佳獎章及入選2022台灣烘焙大賞TOP 30 ... 於 amonblog.com -

#50.上信饌玉|最用心最美味的堅果禮盒|讓人感動的樸實滋味

追求天然健康、嚴選頂級進口食材、減糖少油、不加防腐劑香精與人工色素等,上信饌玉的堅果點心如夏威夷豆塔、南棗核桃糕、堅果棒、太妃糖等,兼顧健康與 ... 於 janice.life -

#51.獨〉鴨子還能怎麼做?晶華軒就是有本事不讓老饕與吃貨失望

此外,季節菜單上並新增〈蝦籽溏心蛋〉、〈花雕醉鵝肝〉與〈潮洲滷水鵝〉等美味單品。除堂食內用,4月30日前透過「晶華美食到你家」平台訂購「玉露烤鴨三 ... 於 ctee.com.tw -

#52.上信饌玉- 時尚質感春節禮盒·2023年新春禮盒推薦 - JJ.Hsu

用心經營多年,更是接連榮獲2019、2020、2022食品界的米其林iTQi 風味絕佳獎章、2022台灣烘焙大賞TOP30等獎項肯定,如果你正在找尋一款適合的新春禮盒,那 ... 於 jjtheday.com -

#53.上信饌玉(京站時尚廣場店)的相關食記 - FonFood瘋美食

五種口味豆塔任你搭配,食品界米其林推薦太妃糖,網路人氣王夏威夷潛艇,台北伴手 ... 價格 圖多 2023春節禮盒推薦上信饌玉:新年伴手禮健康美味首選,超人氣養生堅果 ... 於 www.fonfood.com -

#54.上信饌玉|年節伴手禮推薦,堅果禮盒、夏威夷塔大受好評

台北上信饌玉週年慶推出超熱銷又涮嘴的繽紛禮盒、雙響豆塔禮盒,吃得到夏威夷豆塔、太妃糖、南棗核桃 ... 還榮獲2019、2020食品界米其林獎項殊榮, 於 ivychi.com -

#55.中秋節人氣伴手禮推薦,堅果點心好涮嘴,大推夏威夷豆塔

榮獲2022台灣烘焙大賞與食品界米其林iTQi 風味絕佳獎章2顆星的上信饌玉,今年共有8款中秋節限定禮盒,除了經典藍方禮盒,還有新登場的謐月系列,並推出買 ... 於 sharonlife.tw -

#56.上信饌玉,送禮首選健康系禮盒,超人氣美味堅果點心大盤點

2022中秋禮盒該買哪家呢?丁要私心推薦最愛的上信饌玉,這次推出一共推出八種禮盒組合,一樣有健康導向堅果點心,連禮盒外觀也大改版,即使每年都送上 ... 於 dingeat.com -

#57.上信饌玉榮獲#2022台灣烘焙大賞TOP30 - Instagram

48 Likes, 2 Comments - 上信饌玉(@3sselect) on Instagram: “ 上信饌玉榮獲#2022台灣 ... 風味一次滿足味蕾 備受國際得獎的烘焙主廚、米其林餐廳甜點主廚等專家肯定… 於 www.instagram.com -

#58.太妃糖推薦. 上信饌玉評價|台北伴手禮推薦牛軋糖鳳梨酥都超 ...

五種口味豆塔任你搭配,食品界米其林推薦太妃糖,網路人氣王夏威夷 ... 評價最高、每年詢問度破表的上信饌玉,經典夏威夷豆塔、 太妃糖、南棗核桃糕 ... 於 laserlands.fr -

#59.上信饌玉- 酸甜交織夏威夷豆塔 - 愛食記App

店家名稱: 上信饌玉上信饌玉是一家主打堅果點心的商店,核桃、杏仁和夏威夷豆等堅果在他們的巧思創意下變化出許多口感令人驚豔的美味甜點, ... 於 ifoodie.tw -

#60.網路人氣TOP1宅配美食【上信饌玉】嚴選頂級進口食材製作 ...

網路人氣TOP1宅配美食【上信饌玉】嚴選頂級進口食材製作,榮獲食品界米其林大獎,送禮必買夏威夷豆塔|台灣伴手禮推薦首選 · 雙饗豆塔禮盒優惠價$450. 於 www.popdaily.com.tw -

#61.Shang Shin Select 2019 best moments by 上信饌玉 - Issuu

這是上信饌玉的第六個年頭,身為台灣在地品牌,已連續蟬聯兩年網路美食人氣王,並且揚名國際,不僅是日本遊客的最愛,2019年更獲得世界食品界米其林iTQi ... 於 issuu.com -

#62.年節中秋禮盒推薦》上信饌玉堅果點心的專家。金鑽鳳梨酥,太 ...

這次Amy收到的是「上信饌玉」2019 中秋限定禮盒當中的【豐燦】和【花燦】禮盒, 可以一次品嚐到金鑽鳳梨酥,太妃糖,南棗核桃糕,夏威夷豆塔,堅果棒,夏威夷 ... 於 amy77.com -

#63.【2022中秋禮盒推薦】上信饌玉食品界米其林風味絕佳獎堅果 ...

2022中秋限定(小判禮盒). 內容物:夏威夷潛艇、南棗核桃糕、核桃堅果棒、堅果棒、松子糕、太妃糖各5. 【2022中秋禮盒推薦】上信饌玉食品界米其林風味 ... 於 maruko.tw -

#64.上信饌玉

上信饌玉 嚴選頂級食材, 不使用色素、香料、防腐劑等食品添加物,褪去色彩繽紛的外表,希望能和您分享食材純粹的感動。 於 www.3sselect.com -

#65.評價最高、每年詢問度破表的上信饌玉,經典夏威夷豆塔 - 尼力

榮獲2019、2020、2022食品界的米其林iTQi 風味絕佳獎章、2022台灣烘焙大賞TOP30 過年過節最搶手的堅果美食禮盒,超人氣上信饌玉. 於 nellydyu.tw -

#66.【台北美食】上信饌玉。天然堅果點心中秋禮盒推薦!連續二年 ...

連續二年食品界米其林風味絕佳獎. 2021.08.16. 吃早午餐|咖啡|甜點. 【台北美食】上信饌玉。天然堅果點心中秋禮盒推薦! 目前在台北共有五家門市的上信饌玉,開業至今 ... 於 anikolife.com -

#67.【台北伴手禮推薦】上信饌玉,夏威夷潛艇香甜可口/ 南棗核桃 ...

成立6年的本土品牌「上信饌玉」,上市以來好評不斷,. 連續二年蟬聯網路美食人氣王寶座,. 今年更榮獲2019食品界的米其林iTQi 風味絕佳獎章2顆星,. 於 lolwarden.pixnet.net -

#68.【美食】上信饌玉新年禮盒。好彩頭甜甜嘴禮盒素食也可開心吃 ...

上信饌玉 追求天然健康的產品,不計成本嚴選頂級進口食材,招牌點心像是夏威夷潛艇(純素)、夏威夷豆塔(蛋奶素)、金鑽鳳梨酥(蛋奶素)、太妃糖(奶素),只有少 ... 於 kaikay.tw -

#69.太妃糖品牌. 【2021中秋禮盒】上信饌玉食品界米其林二星獲獎 ...

台灣伴手禮首選上信饌玉太妃糖、夏威夷豆塔、相思餅網路. 上信饌玉好吃嗎 ... 上信饌玉多次獲食品界米其林iTQi獎章,大都是. 今生最愛的名; NT$3,920; ... 於 yjy.migibud.pl -

#70.網路人氣TOP1宅配美食【上信饌玉】嚴選頂級進口食材製作 ...

網路人氣TOP1宅配美食【上信饌玉】嚴選頂級進口食材製作,榮獲食品界米其林大獎,送禮必買夏威夷豆塔|台灣伴手禮推薦首選. By 台南•逸恩•小鮮肉的美食日記|tainanian ... 於 www.tainanian.com -

#71.上信饌玉中秋節禮盒x 魔王謐月下品嚐柚香夏威夷豆塔人氣太妃 ...

上信饌玉 有三大熱門商品,分別是:網路人氣第一名的夏威夷潛艇,第二名是夏威夷豆塔,第三名是太妃糖,而這次還多了新品,當天我真的邊拍邊吃,療癒的零嘴 ... 於 bibilo.tw -

#72.上信饌玉評價|台北伴手禮推薦牛軋糖鳳梨酥都超厲害(菜單價錢)

我對上信饌玉評價真的很好,一開始就一試成主顧了,絕對要列入台北伴手禮推薦尤其上信饌玉的牛軋糖、鳳梨酥都超厲害,他們太妃糖、堅果棒也是小有名氣 ... 於 nash.tw -

#73.上信饌玉 - 商妮吃喝遊樂

中秋禮盒推薦~上信饌玉2019花好月圓中秋獻禮。曾經榮獲網路票選人氣美食王第一名,最近又得到食品界的米其林iTQi二星獎榮譽,標榜不用色素、香料、 ... 於 sunnylife.tw