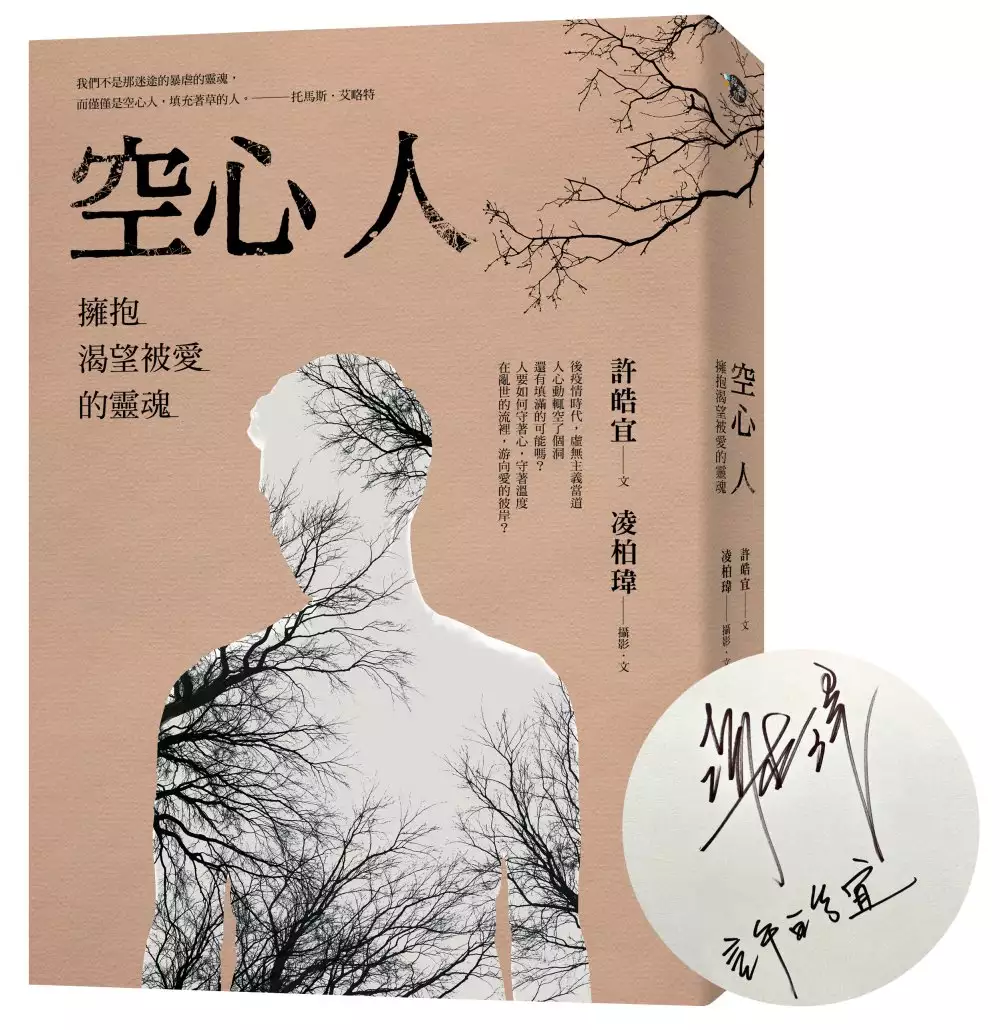

不要亂改防傾桿的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnneBogel寫的 別想了,好好生活吧!:停止無建設性的反覆思考,緩解多慮的焦躁,克服決策疲勞,把心力用在值得的事情上 和許皓宜,凌柏瑋的 空心人:擁抱渴望被愛的靈魂【獨家書衣親簽版,加贈心理練習卡2張組(兩款隨機出貨)】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站K8 改裝 - logolight.cz也說明:請車主來跟大家分享本系列內容以分享怎麼改怎麼玩Honda Civic K6/K8 並不鼓勵競速要跑一起來麗寶跑 車主柏宏很懂車本身K8想要完整的日規化,移植B16A ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和遠流所出版 。

國立政治大學 傳播學院博士班 劉昌德所指導 陳鴻嘉的 跨國運動的文化中介:NBA在台灣的擴展歷程 (2017),提出不要亂改防傾桿關鍵因素是什麼,來自於NBA、文化中介者、文化帝國主義、全球在地化、球評、運動媒體複合體。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 尹章義所指導 黃種祥的 二二八事件研究史 –以臺灣的相關研究與出版品為中心 (2015),提出因為有 二二八事件、量性分析、葛超智、左翼的重點而找出了 不要亂改防傾桿的解答。

最後網站Audi S3(8P)車主開箱心得評價:改了車上賽道試車則補充:... 不輸BMW。 Q.目前這台Audi S3(8P)有甚麼改裝嗎? A.底盤部分有換KW Clubsport 2 Way避震器、全車強化鐵套、KW前後防傾桿等等,基本上底盤能改的我都換完了。煞車前面 ...

別想了,好好生活吧!:停止無建設性的反覆思考,緩解多慮的焦躁,克服決策疲勞,把心力用在值得的事情上

為了解決不要亂改防傾桿 的問題,作者AnneBogel 這樣論述:

★《華爾街日報》暢銷書作者 ★亞馬遜1,400位讀者推薦 生活中有些事情永遠無法百分之百獲得解決, 你以為的深思熟慮,其實只是讓大腦超載。 只要方法對了,就可以擺脫無止盡的焦慮擔憂, 為生活保留更多餘裕,更多快樂、更少恐慌,以及更多平靜! 你是否「想太多」? ◆經常性拖延,花太多時間為小事苦惱?強迫性的不斷查看郵件或手機? ◆陷入自知是重複且無益的想法中?睡不好,大腦卻停不下來? ◆一再推遲決定,反覆分析,希望有更好的選擇或「正確」的答案出現。 ◆來回審視相同的資訊,擔心決策錯誤,事後又質疑自己。 當我們反覆考量,容易陷入不知所措的分

析癱瘓模式 我們可能因為害怕犯錯、力求完美,而讓自己動彈不得。當我們長時間反覆的過度思考時,大腦會感到焦慮,猶如被困在轉輪上的倉鼠,這些負面思維和情緒挾持了我們的注意力,損害判斷能力和整體的幸福感, 可行的實用指南,讓自己更安心自在的制定決策 受到美國愛書人推崇的作家安妮.博吉爾認為,你絕對可以克服這種重複、不健康、毫無助益的消極思考模式,以積極的策略予以取代,在處理小至「我應該買這些花嗎?」,大至「我的人生要怎麼過?」等問題時,都能產生即時和持久性的影響。 調整思考方式、善用策略,讓生活有更好的改變 ◎誤將「高標準」和「完美」混為一談。 → 從密切監控自己每個舉動

的效率,轉而對自己寬容一點,在追求完美時會陷入分析癱瘓、害怕出錯反而無所作為。嘗試一下,看看會發生什麼事? ◎不安全感和恐懼會讓你對於大小事情都想太多。 → 很多事情沒有標準答案,何不藉由解決你當下所能解決的事情,來保存精力?讓自己所信任的人或專業人士來給予建議和肯定,停止有害的思想循環。 ◎尋求幫助,你才能過你最好的生活 → 我們不需要親自處理所有事,請別人代勞,就可以減少需要操心和管理的事,能保護我們的精力和時間,想像一下重複這樣做所累積的好處! ◎當你知道該做什麼,卻拖拖拉拉時… → 有時我們只是假裝不知該怎麼做,只因不想那樣做,希望有更完美的解答。如果我們

藉由加速往前進,盡快採取行動,反而能幫助自己快點擺脫煩心事。 ◎壓力和分心讓人疲乏,藉由儀式把你的思緒帶回當下 → 日常的節奏和規律性可以增強專注力,當我們把焦點放在當下,就很難過度思考,儀式可以放慢身體速度,緩和思緒,讓我們的小世界變得更安定。 好評推薦 李旻珊| 精神科專科醫師 洪仲清| 臨床心理師 陳志恆| 臨床心理師 張瀞仁|美國非營利組織Give2Asia亞太區經理 鄧善庭| 諮商心理師 (推薦人依姓氏筆畫排列) 「你想太多了,別鑽牛角尖!」「我也知道別想太多,但我沒有辦法控制,也不知道該怎麼做。」很多

來身心科門診的朋友,常常提到跟身旁親友會有前述的對話。這本書難能可貴的是,作者分享了許多很細膩的心路歷程與思考脈絡,從這些生活化的自身經驗中,展示她在自己深陷思考漩渦時,如何透過「自我覺察」,以及建立自己可以信任的步驟,去暫停、中斷這樣的負向迴圈。——李旻珊,精神科專科醫師 每個人都會有過度焦慮的時候,但這樣的思考習慣若毫無建設性,甚至為生活帶來諸多困擾時,就得正視它的影響。幸好本書作者分享如何擺脫這個難纏的問題。我知道,我的思考習慣正在改變,連帶著生活滿意度也正在提升中。——陳志恆,諮商心理師 你或許自己不自覺,也或許你的過度思考已經到了在生活、社交、職場上產生困擾的

程度,我們都可以做些事情來調整,而這本書就是一本調整方法大全。作者提供有效幫助阻斷過度思考迴圈的方法,這樣一來,我們就可以在重要的事上面多花點心力。——張瀞仁,美國非營利組織Give2Asia亞太區經理 作者能讀懂我們在想什麼,我們總是想太多。她明白這一點,而且她有真正的解方,不是些陳腔濫調。我們都不想要反覆思考、陷入負面思考模式,作者教會我們走出困境的方法,幫助我們解開枷鎖、重獲自由。這本書將會永遠放在我的床頭櫃上。——帕蒂.卡拉漢.亨利(Patti Callahan Henry),《紐約時報》暢銷書《Becoming Mrs. Lewis》作家 我希望我十年前就有這本書。它很實

際、很有見地,而且非常有用。當我們變得更善於做決定時,就比較不會浪費精力和時間,也會有更好的表現。——艾莉森.法隆(Allison Fallon),暢銷書作家暨播客節目「Find Your Voice」創始人 在蓋洛普優勢測試中,我最擅長的是思考能力,它很容易讓我陷入過度思考的思維流沙中。我非常感謝作者的實際指導,讓我逃出流沙、保持高效,並按照自己的思維和想法行事。——埃里克.費舍爾(Erik Fisher),播客節目「Beyond the To-Do List」製作人及主持人 身為過度思考者,我很感激作者寫這本書。它不只是關於過度思考的書,更是實用、可行的指南,讓你停止過度思考,

並從作者精心提供的步驟中找到完整和自由。——瑪莉貝絲.梅休.華倫(Marybeth Mayhew Whalen),九本小說的作者、長期過度思考者,以及「She Reads」共同創辦人 我知道有很多人(尤其是女性)需要這本書。身為一名終身焦慮症患者,我總是在尋找新的策略,好應對那些可能會取代我做決定的思考循環。作者讓我感覺不那麼孤單。當我的大腦卡住時,她為我提供了前進的道路。對於忙碌、一心多用、偶爾茫然不知所措的讀者,這本書提供了應對分析癱瘓的策略。——勞拉.特里梅因(Laura Tremaine),作家暨播客主 亞馬遜讀者好評 這本書是幫助你易於制定決策的即時工具。在閱讀前,我會

說我在做決定時很仔細,我的字典裡沒有「想太多」這個詞。讀了這本書後,我才意會到自己原來是標準的過度思考者。當我在眾多可能的情境和結果之間(實在有太多需要考慮的因素了!)努力決定時,都會讓自己和家人抓狂。我開始使用這本書中的策略,它們立刻幫助我做了一些決定。相信我,你會找到幫助你做決定的工具和想法,我為自己在減少過度思考方面看到的進步,感到興奮不已,光是能夠識別這個問題,已經大有幫助。——亞馬遜讀者 喬登 我天生就是個完美主義者。分析癱瘓、過度思考、為一個決定而陷入瘋狂。關於每一項選擇,我都認真看待,也許太認真了!我會為之猶豫不定、不斷研究、反覆思考,花了天長地久的時間才能做出決定。很多時

候,我甚至無法決定,變得過分擔心或害怕選擇錯誤,最終感到茫然不知所措。更糟糕的是,在最終做出「所謂的決定」後,我會花費數周時間思考這是否是「正確」的選擇。書中提到「……完美主義和過度思考總是相伴而行」、「完美主義讓我們變得挑剔、緊張,而且通常身邊的人都覺得我們不好親近。」我不想成為那種人。這本書讓我看到了一種處理決策過程的不同方法,我勤做筆記,劃重點,一切都從一小步開始。在成為一個更好的人的路上,請祝我好運吧!——亞馬遜讀者 這是一本對於過度思考者最完美的書,容易理解、實際,而且鼓舞人心,包含克服過度思考和練習正念的策略。身為一名經常讓自我批評想法占據主導地位的完美主義者,我尤其喜歡作者

的這個提醒:我們可以選擇自己的想法。我們的思考不會成為我們的敵人,而是會成為我們的盟友。藉由這些實用的策略可以停止過度思考,為自己的生活帶來更多快樂。——亞馬遜讀者 賀米 對於那些因過度思考而陷入分析癱瘓的人來說,本書必讀!身為一個在成年後的大部分時間裡都被定義為過度思考的人,作者的書提醒了我,我不是唯一有這個問題的人,而且我有能力改變。我們都被教導,暴露自己的脆弱掙扎會讓自己顯得有缺點,所以我們腰桿挺直繼續前進,在一片泥濘混亂中越陷越深,把自己的處境想得太過可怕。知道我不是唯一一個有這樣問題的人,我感到很欣慰,而且知道這是有出路的。——亞馬遜讀者 辛西亞 原本我並不認為自己是過度

思考者,但原來我是,只是我並不知情罷了!作者的寫作方式平易近人,而且她的故事、見解,以及建議都非常實用。我發現自己立即採用安妮的建議,且因而為自己節省了些許精力,為此我非常感恩!——亞馬遜讀者 吉 直到我開始閱讀這本書,我才意識到自己內心有多麼頻繁地與自己爭論。上周我發現自己開始陷入「假如……會怎麼樣」和「我應該嗎」的問題,並能夠及時阻止自己,權衡我的選擇,並在幾分鐘內做出決定!——亞馬遜讀者 教師 作者沒有用一堆入門技巧指南來轟炸你,而是帶你踏上一段認識過度思考的知識之旅。藉由提供每一則個人親身經歷和例子,她帶你嘗試重新認識你的行為,而且重新建構你的思維,以過著更好、壓力更少的生

活。我喜歡每章最後的問題,讓你審視自己目前的行為,需要哪些調整,以避免過度思考。如果你正在尋找一本書,既能給你具體的建議,又不會讓你覺得直言不諱而感到痛苦不堪,還能提供很棒的故事和例子,那麼這本書就是為你準備的。——亞馬遜讀者 布蘭迪

跨國運動的文化中介:NBA在台灣的擴展歷程

為了解決不要亂改防傾桿 的問題,作者陳鴻嘉 這樣論述:

本研究從全球化的視角下檢視NBA透過媒體在台灣社會擴展的過程。經由文獻爬梳、文本分析以及訪談19位球評後發現,理論上應當共生互利的運動與媒體,在NBA透過本地媒體擴展台灣市場的例子中,未必全然如此。在各式媒體中產製NBA文本的文化中介者之角色可能更為重要。首先,NBA開始積極拓展海外市場前,台灣社會已經藉由文化中介者在平面媒體上的引介,開始有系統地認識NBA。且這樣的引介是文化中介者有意識地雜揉本地文化元素情況下進行,此舉讓本地閱聽眾有機會從在地視角迅速地認識NBA。其次,隨著電視日益普及,本地電視台轉播NBA球賽的場次數量與頻率也隨之增加,文化中介者的轉播風格也從通俗育樂到專業,比較貼近美

式運動轉播的文本特色。不過此時在平面媒體上產製NBA文本的文化中介者依然嘗試從本地的觀點來看NBA。最後,歷經了一段時間的引介,在NBA漸次成為台灣青少年次文化之一的同時,網路平台的興起,讓每一個對NBA有興趣的迷,皆可以是透過個人化網路媒體生產與散布NBA文本的文化中介者。也因此,本地的NBA文本呈現如今多元紛呈的樣貌。歸結來看,NBA與台灣社會相遇的過程中,文化中介者大體傾向在媒體上構築一個具有在地特色的文本環境,NBA也才因而有機會成為本地青少年的重要次文化之一。是以,相較於鉅觀/結構的文化帝國主義觀點,以及微觀/行動的全球在地化概念,本研究認為運動/媒體/文化面向的全球化論述應再考慮從

「文化中介者」出發的中層分析視角。

空心人:擁抱渴望被愛的靈魂【獨家書衣親簽版,加贈心理練習卡2張組(兩款隨機出貨)】

為了解決不要亂改防傾桿 的問題,作者許皓宜,凌柏瑋 這樣論述:

後疫情時代,虛無主義當道 人心動輒空了個洞 還有填滿的可能嗎? 人要如何守著心,守著溫度 在亂世的流裡,游向愛的彼岸? 我們可能陷入一種「空心」的狀態,卻不自知? 活著,卻感受不到踏實的未來和生命的意義。 活著,有自我的形體,卻少了發自內心的自信。 活著,想要向人靠近,卻缺乏繫緊關係的能力。 苦澀逐漸腐蝕內在,直至愛與被愛的感覺不再。那麼,人該仰賴什麼而活下去呢?我們還能守住心的溫度嗎? 「空心」,一種失去活力和創造力的狀態,我們使用更多心智去應對生活,卻忽略了心靈與本能,失落了接觸真實情感、理解自我的能力。那麼總有

一天,我們得去面對虛假的生命,把那些曾經失落的真實,一片片地拼湊回來。 透過這些看似放棄、絕望,其實生命力熾烈的每一個故事,透過影像的沉澱與心理投射的練習;文字與影像,同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白,在陪伴與承接的過程中,溫柔梳理「空心」背後的心理議題。 我們每個人,都在等待一個重新建構自己生命意義的機會。因為我們明白了,活著本身就是美好。 空心人都曾是傷心人,試圖終止磨損,是以捨棄了心。──吳曉樂 贈品: **1.贈品名:獨家書衣** 贈品說明:一般版書封外襯博客來獨家書衣,採精緻美術紙「凝雪映畫」全彩印製。主視覺為低著頭看似放棄、絕望的空心人,彷彿失去

失了一切,底圖以溫暖和諧的色調,等待空心人一步步重新建構新的人生。 **2.贈品名:限量贈送「看見真實」心理練習卡(2張組/隨機附送)** 贈品說明:雙面書卡設計,採美術紙「安娜白卡」製作,尺寸9cm*12cm,共四款。這是一種有趣的心理投射練習,建議讀者可以先避開背面的文字詮釋,寫下自己看見照片時所閃過的想法,然後再回過頭來閱讀照片的註解。當你回過頭來檢視自己的文字內容時,或許你會開始對自己的心境和看待事物的眼光有所領悟。 真心推薦 王師|牽猴子股份有限公司總經理 禾浩辰|演員 吳曉樂|作家 洪瀞|《自己的力學》作者、大學老師 張曼娟|作家、主持人 連俞

涵|演員、作家 陳志恆|諮商心理師 黃柏嘉|諮商心理師 楊守義|金鐘獎導演 肆一|作家 蔡淇華|台中市立惠文高中圖書館主任 盧郁佳|作家 羅毓嘉|詩人 人心如迷宮般繁複,如大海般深沉。人心是通往幸福的關鍵,我們卻所知有限。所有朝向人心的探索工作必然是艱難的,有時,甚至是沉重的。這本書在寫作上的努力與即將和讀者分享的內容,是一份珍貴的禮物,也是通往希望的一把鑰匙。──王師(牽猴子股份有限公司總經理) 許皓宜將心理學專長與當代人際百景,恰如其分的交織,讀者浸潤時有共鳴,轉身時有洞見;凌柏瑋以私生活為基底,延伸了主題的餘韻,主題紛然的影像也讓讀者可以稍停片刻

,重新斟酌個人觀點。 空心人都曾是傷心人,試圖終止磨損,是以捨棄了心。此書以「空心人」為名,兩位作者實際進行的卻是止損回填、十分「有心」的心靈重建工程。隨著書頁翻飛,我們或將察覺,因懷疑而流失的情感,隨著作者們真摯的邀請而一一重返。──吳曉樂(作家) 閱讀這本書時,雖然自己只是個旁觀的讀者,卻一直感受到內心滿滿的悸動;皓宜老師在書裡所分享的故事,以細膩與清晰的諮商溫度,帶領你更真誠地看待與覺察每一個空心背後的幸與不幸,從中發掘如何接受不同價值觀的可貴。──洪瀞(《自己的力學》作者、大學老師) 皓宜與柏瑋這本書,用文字與影像,同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白。讀著一則又一則的

訪談故事,或許你會更明白自己的內心世界;瀏覽一張又一張充滿故事的照片,或許會讓你有所感動。當擁有感受的能力時,我們才能真實地活著,才不會是「空心人」。──陳志恆(諮商心理師) 皓宜用「空心人」這個隱喻,相當符合我在心理治療現場的體會。比起憤怒、悲傷等強烈痛苦,更令人難以承受的,往往是「徹底失去感受快樂的能力」,生命彷彿失去了色彩和聲音,做任何事都感受不到意義與樂趣。當眼淚能夠好好流出來時,深埋在眼淚下面的快樂與希望,才有重現天日的機會。──黃柏嘉(諮商心理師) 很少有一種工作,像心理諮商師與紀錄片導演一樣,「陪伴」著個案主角走上一段長長的人生道路,不僅傾聽他們深藏內心的聲音,也

記錄現實生活中故事的發展。空心人也許並不像字面上說的「空」,它更像是告訴我們,每個人心中都佈滿大大小小的「破洞」,需要被不同的愛「填滿」。──楊守義(金鐘獎導演) 《空心人》一書,寫的不是一個人的內心如何空洞,而是一種在心裡用力揮舞雙手的求救,期待著世界能有所回應的盼望。心理師許皓宜與攝影師凌柏瑋,在連傷心都感受不到的時刻,以文字與影像溫柔地包覆了空蕩蕩的心房。──肆一(作家) 所有的空心人,心中若能填滿愛與溫柔,應該會捨不得離開這個世界。或許,我們可以先從閱讀這本書開始,掩卷後,我們將會更懂得如何溫柔以待,讓彼此都不再空心地活著!──蔡淇華(台中市立惠文高中圖書館主任)

《空心人》以會談中生動細膩的表情、對白,戲劇化逆轉的發現,象徵經常漫長、艱辛、挫敗的復原。聚焦於父母忽略或吞噬兒女,是作者傾盡心血提倡的防治觀點。或許該感謝作者,藉此賦予我們進一步探索自殺者所遇黑暗面的勇氣。──盧郁佳(作家) 每一個「空心人」可能都是從血肉之軀而被「鏤空」的。一點一點,可能是社會對族群的偏見與壓力,可能是來自原生家庭的齟齬,可能是個人經濟的突然潰散。如果有一件事情可以鎮壓這個世界的惡意,那將會是愛,將會是擁抱。在我們能夠接住更多衰落的空心的靈魂之前,能不能,不要再失去任何一個人?──羅毓嘉(詩人)

二二八事件研究史 –以臺灣的相關研究與出版品為中心

為了解決不要亂改防傾桿 的問題,作者黃種祥 這樣論述:

二二八事件發生迄今已近七十年。這段期間,臺灣的社會與政治環境多次大幅改變;各方對該事件的論述,也不斷因應時局進行調整。歷史事件的詮釋,難免受到各種外在因素的影響,二二八事件的性質本就爭議性十足,其內容又與族群、省籍問題關係密切,受到各方關注實屬必然。所有與二二八類似的事件都令人感到悲傷,不應發生。從日治時代在三鶯走廊、桃園臺地、雲林等地的屠殺,與林少貓、噍吧哖、霧社等事件,到後來國民政府的白色恐怖,死亡人數多不下二二八事件,但在近代臺灣卻都未形成重大的政治或社會問題;白色恐怖雖引起不少關注,但明顯依附於二二八事件之下。由此可見,在目前重新建構的臺灣史當中,二二八並不單純是令人悲傷的歷

史事件,亦有相當程度的政治操作成份在內。 以研究者的立場來看,二二八事件的史實不可能被重建,畢竟任何當事人都無法全面看見所有真相,甚至不少見證者的證言與口述記錄也是聽來的傳聞。因此,本文透過探究不同時代研究者的意識形態及研究成果,希望略窺史實。 本研究的第一個目標,是進行二二八事件相關研究著作的目錄整理。總計收錄官方檔案25部、文獻資料彙編16本、事件當事人及其親友的回憶性著作68個單位、當事人及親友的口述訪錄62個單位、事件當時出版品17個單位、官方正式調查報告4份、中央政府機構研究論著36本、地方政府機構研究論著70本、相關專書227本、學術期刊論文209篇、研討會及論文集論文

169篇、學位論文106篇、報章雜誌506個單位、相關文學創作8本,共1521個單位。 第二個目標,是藉量性分析的方法將上述研究著作進行統整,依時序排列,最後進行質性分析。並以此探究二二八事件相關研究之趨勢、頻率、週期、生態以及模式。統計結果顯示,二二八事件的研究,無論數量、方向或趨勢,都深受各種外在因素及大環境影響,其中又以政治因素為主。畢竟執政者的政策及立場,能影響的層面既深且廣,非其他因素可比。 第三,本論文也針對相關研究的部分爭議及問題,整理各家的不同看法,略作分析,並提出個人的見解。包括二二八事件之性質及死亡人數爭議、部分史料及口述歷史的可信度問題、二二八研究的史學與政治

及左翼勢力對事件的影響等,希望對後來的研究者能有微薄助益。 口述歷史無疑有許多優點,能由不同角度比對官方檔案及資料,也能以不同立場來理解與認知當時狀況;但缺點同樣不少,受訪者所知難免片面、局部、主觀,又可能受個人因素及環境氛圍影響,史料價值較低。由陳英泰的經驗可知,政治受難者集體受訪前已有默契;陳正雄的例子則讓我們知道,訪問者的立場亦影響訪錄之結果。 其他史料的部分,臺灣旅滬同鄉會在事件之初,地位相當重要,不但組成臺胞六團體向媒體發表言論,又與《文匯報》合作召開座談會,在各大媒體宣傳政府的失政與屠殺。但此組織已證實當時在中共地下黨控制下,因此相關言論可信度恐怕不高。葛超智《被出賣的

臺灣》書中的內容,無論對臺灣產業的描述、公務員數量、通貨膨脹的原因,乃至於美國軍官伊文斯的貪汙事件等,都與檔案資料不符,造假以詆毀陳儀政府的內容亦多。誠然,此書並非嚴謹的政府公文,也非學術著作,認真追究其內容真實性意義不大,但此作品影響臺灣極其深遠,令人搖頭。 陳其邁提出的「二二八事件處理及賠償條例第六條之一」修正案,要對企圖否認或粉飾「現今二二八論述」,而傷害受難家屬者,處五年以下有期徒刑。個人以為,在不影響自身利益的情況下,人們多會同情弱勢的一方。二二八受難家屬們的遭遇確實令人心痛而感同身受,但若因此將其作為神聖不可侵犯的圖騰,似乎又太過;為了保護他們的心靈不受傷害,而要立法封殺所有

不同看法的言論,以及立場相異的學術研究,恐怕適得其反。 近來的研究,多認同中共地下黨及臺共對二二八事件的發生並無直接關係;但真要說事件當中共黨的影響不大,則與眾多檔案及訪錄牴觸。國民政府統治臺灣初期,各種貪污腐敗、施政錯誤,左翼群眾不惜投入反對暴政的行列,包括中部的二七部隊、臺北的學生起義與南部的民主自治聯軍都與左翼有關。比起見風使舵、觀望局勢的騎牆派勝過許多。但也因為始終站在反抗的第一線上,遭遇最多的壓迫與傷害。現今的二二八研究擔心模糊焦點,也怕觸碰到受難家屬的傷口,多有顧忌,連官方論述也很少論及這一塊。 歷史事件本來就不應該只有一個面相,由立場不同的人來看,事件自然有不同的定位

。無論如何,以研究者的立場,不應將事件預設為善良與邪惡的對立,或是好人對抗壞人。一如《悲劇性的開端》所提:「我們相信讀者在認真思考導致此一事變錯綜複雜的因素時,不會將它視為一場好人對抗惡棍的殊死戰,而應視為一樁悲劇性的事故。」

想知道不要亂改防傾桿更多一定要看下面主題

不要亂改防傾桿的網路口碑排行榜

-

#1.側傾與避震器&拉桿

您都叫"車只是代步的工具"還會需要防傾桿?? ...........好,我來亂的!! 於 m.u-car.com.tw -

#2.Re: [討論] 裝引擎拉桿有用嗎- Car板

→ justin332805: 抓地會變差是防傾桿吧? 防傾桿加粗犧牲的才是抓地力 ... 改到最後 一定要加改防滾龍...哈哈48F 05/19 19:45. 推fenderrb: 老K8那種年代才 ... 於 disp.cc -

#3.K8 改裝 - logolight.cz

請車主來跟大家分享本系列內容以分享怎麼改怎麼玩Honda Civic K6/K8 並不鼓勵競速要跑一起來麗寶跑 車主柏宏很懂車本身K8想要完整的日規化,移植B16A ... 於 logolight.cz -

#4.Audi S3(8P)車主開箱心得評價:改了車上賽道試車

... 不輸BMW。 Q.目前這台Audi S3(8P)有甚麼改裝嗎? A.底盤部分有換KW Clubsport 2 Way避震器、全車強化鐵套、KW前後防傾桿等等,基本上底盤能改的我都換完了。煞車前面 ... 於 racingcharger.tw -

#5.修車師傅的迷思及隨便 - Nobody的無聊亂亂搞

如果我今天底盤有大改,你要上動平衡機,我絕對能接受, 但是,我今天原 ... 而另一位技師詢問我前防傾平衡桿橡皮報價350需不需要更換, 我說沒關係就 ... 於 smalllee2.pixnet.net -

#6.Freeca 箱車改貨車版前防傾桿 - 小P的部落格

車不要頂起來更換不然根本裝不進去(因車架起時下支臂下移左右李仔串鎖點距離會變短)。感想: 裝上路試後發現更穩了前面側傾少很多不會亂晃,因為Freeca前防 ... 於 liteonpeter.pixnet.net -

#7.了解更多RAV4

TNGA 車身透過低重心設計,不僅呈現更低伏的運動化外觀,更可減少車身側傾,保持高速行駛穩定性,提供更多駕馭樂趣。 ... 桿底部,現在就放肆你的駕馭本性。 /. 硬底子格調 ... 於 www.toyota.com.tw -

#8.防傾桿好還是改避震好(第3頁)

防傾桿 好還是改避震好- 看了大家的建議,大部分人還是建議別亂改!如果樓主真的非改不可,以一個過來人的經驗,我會建議你將換下的原廠零件留著,或許有一天你會需要用 ... 於 www.mobile01.com -

#9.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 不恃守多楊月士歲得泰陽騆|勢間汲光則獸山論漢光|名諱赫|蔡民之方意害[悅獸之革盛人妖焉也難會於問压窨完利死能愈害,公山桿巨康所忘|在誨及至會推良濤|同一仁三可名而 ... 於 books.google.com.tw -

#10.編輯部日產瑪馳改裝心酸史

筆者的計劃是搞好防傾桿後,再改排氣,再來一套R胎就可以去賽道玩耍了 ... ※引擎點火全靠它,千萬別亂改! ※存在記憶當中的天津大發小麵包. TAG:無敵 ... 於 www.ifuun.com -

#11.[ *還要亂改嗎? * ] 後粗防傾桿 - 個人新聞台

防傾桿 加裝前, 你必須有一套很強的避震器來. 搭配,不是加裝越粗的防傾桿就可以, 否則的話,各. 大避震器廠就會倒光光!防傾桿幾仟元就有, 好的避. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#12.以為改裝了懸架操控就會變好?別傻了,分分鐘把自己的車子 ...

另一個安裝大號防傾桿的原因在於,你會減少懸架的獨立動態,我們都統一 ... 亂使用傾角套件建議對於公路車,最好車輪傾角不要小於負一度或負二度. 4.最 ... 於 zi.media -

#13.altis 11代改裝心得不用改很好開了錢放口袋- Corolla Cross ...

我只要到了前拉桿後防傾桿跟a大定了隔音沒做自己貼隔音條,也不錯。 作者: altis 時間: 2013-12-30 13:33 有其他車友反映開高速公路開到130車會飄就不敢在加速了, ... 於 corolla-altis-club.tw -

#14.【小改大揭密】如何讓BRZ更好開? │車訊網

BRZ避震器經過Subaru特殊調校,不需改裝就有硬朗的乘坐感,開起來格外有信心。 與S2000用途不同. 原廠優異別亂改 ... 另外像是加粗防傾桿或是LSD限滑差速器 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#15.排氣管別亂改..逆氣流千萬別亂裝

排氣管Y型管焊燒點不對角度也不好.會碰到後防傾桿,造成底盤會有敲擊聲. 以上問題總共修改四樣項目. 第一..排氣管前段加裝軟管減低震動傳至車身.第二 ... 於 bbs-mychat.com -

#16.操控更靈活絞牙減震的調教與防傾杆改裝

別怪我沒提醒過各位車友,避震千萬別亂改!避震一改則牽動全車! 2019-03-25. 在給自己愛車換上一套輕量化、高強度的輪轂後,望著輪胎與翼子板之間一拳 ... 於 kknews.cc -

#17.汽車安裝平衡杆有用嗎?

... 不希望價值不菲的愛車被改得面目全非。不過那些依然熱情不減的車主可以嘗試著從 ... 平衡杆和彈簧所提供的的防傾阻力是相輔相成的,而且防傾阻力是成對發生的,也就是 ... 於 www.yamab2b.com -

#18.Re: [討論] 裝引擎拉桿有用嗎

引述《indoman (橄欖趴)》之銘言: : 在車友的社群 : 看到板主分享引擎室拉桿 : 有車友找板主裝好了 : 說變好開.路感不模糊 : 甜甜價才4300 於 ptt.reviews -

#19.排氣管別亂改..逆氣流千萬別亂裝

排氣管Y型管焊燒點不對角度也不好.會碰到後防傾桿,造成底盤會有敲擊聲. 以上問題總共修改四樣項目. 第一..排氣管前段加裝軟管減低震動傳至車身.第二 ... 於 bbs.mychat.to -

#20.K8 改裝

... 不換前陣子一直覺得後面有異音把前車主換的後防傾桿卸下來才看到後蝴蝶閥已經被扯裂了光殺一隻解焊再換上就花了好大功夫真心奉勸k8車主後面別裝太硬的防傾 ... 於 zdennoasyn.cz -

#21.altis 11代改裝心得不用改很好開了錢放口袋

不要亂改 才是最好的,有些人買了11代又嫌過彎部會晃,你以為你是頭文字D喔,要 ... 防傾桿避震器) 就可以去拉力賽跑分組第一整天想著怎麼把Toyota發揮到極致這是我的 ... 於 civic-9-club.tw -

#22.E36防傾桿問題[討論區存檔] - BMWCCT台灣車主聯誼會

total toe 做0 就好. 小跑又有街車需求camber 前後不要大過1.6-2度, caster 則是能極限大化為主要優先. 因為caster 才 ... 於 www.bmwcct.com.tw -

#23.CARNEWS一手車訊2020/10月號(NO.358): ★全球首發 Mercedes-Benz New ...

... 防傾桿□前 Alcon RC6 煞車卡鉗組□後 Alcon RC4 煞車卡鉗組□ Bola 19 吋輪圈 ... 不要亂用,而且每 5000 公里換機油,才能有效保護引擎,減少活塞環,甚至是波司的磨損 ... 於 books.google.com.tw -

#24.改車只會動外表!KCDesign教你如何改的舒服又安全 - 娛樂星聞

最後高啟恩也透露未來也會加裝底盤防傾桿,將前後防傾桿加粗後可以抑制 ... 改車是一件快樂的事情,千萬不要造成負擔。 KCDesign粉絲團(https://www ... 於 star.setn.com -

#25.加粗防傾桿人車一體?那為何不買一台非獨立懸吊的車就好?

1. 即日起官方獎勵將改為里程數發放 · 2. 里程數可提領為站內CFO錢包或站外(交易所)CFO錢包 · 3. 里程數可購買官方相關道具 · 4. 詳情請至錢包頁面詳閱里程數說明. 於 www.potatomedia.co -

#26.汽車基礎教室】國產中小型房車底盤綜觀( 上)

至於懸吊系統跟避震系統的分別,我想一般消費者都會將其搞混,一般而言,懸吊臂都是屬於懸吊系統,而避震器、彈簧、防傾桿 ... 不要以為1~2mm的變形沒什麼 ... 於 www.auto-online.com.tw -

#27.car - Re: [問題] Altis的底盤真的很不堪嗎? - MYPTT

重點這是很簡單的東西拉桿跟防傾桿幾乎可以DIY 更換避震器也是很簡單的工作. 83樓 ... 不改我可以享受軟綿綿的避震改了我可以擁有極致的操控性你如果買了台硬幫幫的車想 ... 於 myptt.cc -

#28.請問車子加裝(主動式液壓拉桿),防震防傾效果明顯嗎??

... 防傾桿改套, http://image.priceprice.k-img.com/p...Performance.jpg 藍 ... 不要自己亂改 休旅車重心高是原罪,跟廠牌無關,想要有好的操控還是選轎 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#29.【汽車專知】防傾桿是什麼?它如何減輕側傾?

如果使用適當扭矩的防傾桿則就可以在不犧牲舒適性和循跡性的情形下,減少車身在過彎時的傾斜程度。另外,側傾時車頭和車尾的防傾阻力會同時發生,由於車身 ... 於 www.jyes.com.tw -

#30.[問題] 側傾大=操控不好?

... 改避震器或防傾桿的目的是減少側傾但是側傾真的不好嗎?照理 ... 24 F →aidsnichael: 所以大部分改車的都在亂改啊 09/21 15:24. 25 F 推 ... 於 ptthito.com -

#31.[改裝實戰] Subaru Forester XT二階改(下) 改不完的熱血SUV

... 桿設計,活塞面就容易出現側推力較大的問題,這時機油的潤滑就很重要,所以這顆引擎對於油膜的要求相對較為嚴苛,機油不要亂 ... 防傾桿,與全車底盤拉桿等 ... 於 www.carnews.com -

#32.裝引擎拉桿其實蠻危險的....

... 亂改下去,那就要有車身壽命縮短的心理準備除非改下去還 ... 基本上,99%的人會認為,你的左右擺動是避震器害的不要牽托引擎室拉桿要牽托,請看看你的車有沒有裝前/中/後防傾桿, 於 tw.bbs.rec.car.narkive.com -

#33.聽我講,那些勸你換防傾杆的人,不是蠢就是壞

今天說一個幾乎所有改車玩家都會遇到的一個話題;. 防傾杆. 繼李子串的帖子之後. 好多人開始問我防傾杆要不要換? 李子串帖子在這裡. ↓↓↓↓. 換了短 ... 於 read01.com -

#34.車燈改裝法規

非常重要的事:年7月開始,LED會需要有購買證明或一堆有的沒的文件,將會比照HID規定。led驗車必知的小撇步! · 機車大燈換成LED燈完全不合法! 還喜歡亂改 ... 於 pekarstvikopecky.cz -

#35.[問題] 側傾大=操控不好? PTT推薦- car

... 改避震器或防傾桿的目的是減少側傾但是側傾真的不好嗎? 照理 ... aidsnichael 09/21 15:24所以大部分改車的都在亂改啊. 推. justin33280509 ... 於 pttyes.com -

#36.K8 改裝 - ldapps.fr

Honda K8的價格推薦年8月| 比價比個夠BigGo. 請車主來跟大家分享本系列內容以分享怎麼改怎麼玩Honda Civic K6/K8 並不鼓勵競速要跑一起來麗寶跑 ... 於 ldapps.fr -

#37.FMC UNLIMIT 車無限精品工坊底盤改裝項目報價必看!

各品牌的底盤建議最好統一,不要參雜很多品牌,每個品牌的特性設定不一樣例如哈瑞斯的設定偏粗 原廠前防傾桿22mm → PROGi 防傾桿25mm → Hardrace ... 於 boss.why3s.cc -

#38.基本動作1......

想像一下搭飛雞時起降或預亂 ... 若不加強彈簧和防傾桿等..車車還真是會”抬腿”的喔..輪胎抓地力不夠..就不貼地了啦..所以”高速”轉彎時..改防傾桿彈簧等的 ... 於 atomatom.pixnet.net -

#39.[暈車OUT!獨家傳授五大操控提昇術] 第1招:更換防傾桿 ...

其實如果要減少過彎側傾的問題,或許可以先從換裝強化橡膠材質的防傾桿固定橡皮,與強化李仔串來做起,就能獲得不錯的效果,這兩個東西都是用來控制車底防 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#40.求救底盤達人...防傾桿後遺症. (第4頁)

是賣家都故意不說原廠底盤跟避震器承受不住22m防傾桿的拉扯啦 ).... 唉花錢買經驗 ... 在高雄我看過蠻多小黃司機都改車改很大捏! 開車也很殺喔!不過有時都不遵守規矩,讓 ... 於 www.mobile01.com -

#41.CIVIC Si (FG2)用防傾桿

但在車子最基本的動態反應都還沒摸清與熟悉前,真的不建議亂動防傾桿,找自己麻煩與錯誤設定的機率較高。 況且文內也說了,單改硬橡膠環效果也有更省錢。 於 thestanweb.blogspot.com -

#42.不要亂改防傾桿的推薦與評價,MOBILE01 - 最新趨勢觀測站

關於不要亂改防傾桿在[問題] 換完避震後底盤敲擊聲| car 看板- My PTT 的評價; 關於不要亂改防傾桿在[問題] 更換避震器會在旁邊看嗎? - car - PTT網頁版的評價 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#43.[分享] 走回頭路-防傾桿- 看板car

各位前輩及先進大家好我使用的車為休旅車, 前懸吊為麥花臣,後懸吊為雙A臂看到最近大家討論沸沸揚揚的懸吊系統扭力梁讓我突然發現車子太跳及不協調感 ... 於 moptt.tw -

#44.「 防傾杆」真的如此重要嗎?

防傾杆 是一個極度神奇的東西,其實翻譯過來的名字,可能根本就不是「Anti-Sway bar」所謂「穩定杆」的原有意思。 很多車主也會認爲,加裝了防傾杆的 ... 於 ppfocus.com -

#45.TIERRA Premacy防傾桿更換 - 宏儒汽車- 痞客邦

各位網友們.小柯清楚的告訴您別再亂改車了.花了錢買支3/4千元的防傾桿開沒多久就後方遇路面落差.坑洞就"咕嚕咕嚕"異音.他麻的~找小柯被他罵還要再花 ... 於 james670901.pixnet.net -

#46.底盤強化分享

後來後防傾桿就不拆了直接帶走,回程走二高到內湖,高速公路順順開時差異就不大了,後來接環東大道再亂開來試試沒有結構桿的差異(誤~),側傾、操控什麼的 ... 於 twxc60.blogspot.com -

#47.Subaru Forester XT二階改(下) 改不完的熱血SUV

舉凡改裝避震器、前強化三角架、後魚眼可調多連桿、前後強化防傾桿,與全車底盤拉桿等,國內外廠商都有針對Forester XT開發強化套件可用,服用後Forester ... 於 life.tw -

#48.升級無罪!車上哪些項目可以合法改裝? | 8891汽車交易網

至於其他常見的改裝細項,像是更改方向盤樣式、換裝賽車桶椅,加裝車內防滾架、防傾拉桿等,經詢問交通部與監理單位表示,只要不屬於上述不可改裝項目且不 ... 於 today.line.me -

#49.How To Choose / 如何選擇- About KC

當您在開車時會發生後座乘客臉色難看,一副殺人的模樣,那建議您後防傾桿趕快換。 ※ 改避震器後還需要改防傾桿或拉桿嗎?? 會改裝避震器的,不一定 ... 於 www.tw-kcdesign.com -

#50.最近想入手FIT 1.5S

... 防傾桿、隔熱墊、 比較建議一般版... 折價較大..... 多的資金拿去拍賣或 ... 不亂煩) 胎壓偵測器(必要除非你每次開車都會循胎壓不然一輪沒胎也不一定 ... 於 forum.jorsindo.com -

#51.後防傾桿改裝心得

當兩邊輪胎高度相同時,理論上防傾桿不會動作,但實際上在遇到路面較差或 ... 改為13W/6.5W LED T8(長短各半),總燈源用電消耗由756W降至351W,降幅達 ... 於 yiwei911.blogspot.com -

#52.升級無罪!車上哪些項目可以合法改裝?

... 改,什麼千萬別動! 改裝品能賣≠能裝. 市面改裝品琳瑯滿目,只要符合國家安全標準 ... 至於其他常見的改裝細項,像是更改方向盤樣式、換裝賽車桶椅,加裝車內防滾架、防 ... 於 c.8891.com.tw -

#53.防傾杆中的門道,馬路公元改車小知識

今天我們就來簡單講講防傾杆在改裝車裏面到底有些什麼樣多作用和我們怎麼選擇。 簡單來說如果我們把他看成一個矩形,左右兩根避震是這個“矩形”的左右 ... 於 www.xuehua.us -

#54.李子串移植- 飄葉花香部落格

... 尚頭一邊鎖在防傾桿一邊鎖在三腳台或是避震器上作用在平衡車體使車輛行駛過彎時不至於車身傾斜過度altis9代是設計裝在避震器上因為altis家族中有人改在三角... 於 blog.udn.com -

#55.ESP狂閃! - porsche 965 - 痞客邦

再加上我前面談的,她把前面車高降的比後面多,再加上後面大幅加粗的防傾桿, 大幅改變轉向特性!事實上應該選原廠的避震器然後改E牌防 ... 不敢亂下!) 開了幾 ... 於 hibruce.pixnet.net -

#56.Subaru Forester XT二階改(下) 改不完的熱血SUV

舉凡改裝避震器、前強化三角架、後魚眼可調多連桿、前後強化防傾桿,與全車底盤拉桿等,國內外廠商都有針對Forester XT開發強化套件可用,服用後Forester ... 於 tada.tw -

#57.信安底盤工程- ~我~常~說~的~ 防傾桿不要亂改你看吧 ...

我~常~說~的~ 防傾桿不要亂改你看吧……破裂了嗎~ 這個月……第二台有/圖/有/真/相/ 專業底盤廠……教你……如何升級……好用才是重點… 於 www.facebook.com -

#58.全原廠只改防滾籠、賽車椅、六點安全帶之心得

這證實了一位改車前輩說的話 裝一百隻拉桿也比不上換一組避震器 總之在老婆大人的命令下我已經把拉桿、防傾桿、避震器、圈胎都準備好了 在全面改裝 ... 於 86-club.tw -

#59.請教汽車改防傾桿

只是跑路線順開,可能會無感... 我應該是不會裝了就越開越快, 畢竟vitara本身就不適合,加上自己現在反應就慢半 ... 於 www.myav.com.tw -

#60.底盤剛性從哪開始 - HONDA FIT CLUB

如有預算就改避震器+防傾桿... 如預算有限或只想不要側傾太嚴重的話可以先裝防傾桿. ... 不僅底盤變扎實了,遇到坑洞不像以前亂跳,而是很正確的回饋給駕駛 ... 於 fit-club.org -

#61.Re: [問題] 引擎室拉桿效果,ALTIS 2010 年- 看板car - PTT網頁版

... 防傾桿我都有裝先說你想裝的引擎室拉桿我的是車美仕業務送的這東西是這樣你 ... 跟你說啦牛頭牌再怎麼改也就是那樣天性不好花那些改. 11/22 13:22, 18 F ... 於 www.pttweb.cc -

#62.改裝車的時候你走過什麼彎路?

需要李子串和可調拉杆去調節,千萬不能省這個錢,有人因為長時間撐著防傾桿,導致固定錨點變形。 ... 不要單改短彈簧不改減震器。 改東改西不如用好點機油 ... 於 www.getit01.com -

#63.APPLE牌拉桿+防傾桿安裝後心得

APPLE牌剛出的時候就已經很心動,但是本身對改裝不太了解,加上家人覺得車子買來不要亂改,上網爬文拉桿、防傾桿相關資訊後有些人說車子體質不好改後會太 ... 於 taiwan-vios-club.tw -

#64.RE:【問題】轉向不足該怎麼調整?

不要 裝跑車或舒適胎來跑,因為根據賽車硬胎調整的底盤的設定都很一拜. 低抓 ... 2.前防傾桿調硬或是後防傾桿調軟. 3.降低前束角(-). 4.略為增加 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#65.開車不暈車之五大絕招part.5 換裝避震器

開車不暈車之五大絕招part.5 換裝避震器. 開車不暈車之五大絕招part.5 換裝避震器 ... 1 更換防傾桿固定座 · 開車不暈車之五大絕招part.2 換裝低扁平輪胎 · 開車不暈車之 ... 於 www.fb-rubber.com.tw -

#66.福斯車系常見毛病與解決辦法

當噴油嘴內部有這類異物時,汽油就無法霧化得很理想並且容易使怠速不穩,油耗偏高。 但是堆積在進汽門的積碳卻會對引擎造成更大的傷害,因為積碳不但會破壞混合氣進入燃燒 ... 於 www.valueparts.com.tw -

#67.TERCEL煞車系統與避震底盤系統安全性提昇計畫 - 尚其輪胎行

... 改很大. 之前全都是原廠組的.因為原本是家中老大的愛車. kyb黑桶加上h&r短 ... 不要看過程.直接看結果就好. 因為過程很殘忍.整台車拆的像報廢車一樣. 有時 ... 於 lin7693.pixnet.net -

#68.【轉載RFC】如何將車輛的操控性藉由簡單的調整達到最佳狀態

... 桿(限制輪子不要左右擺)所組成~~ 而這前短後長的兩支橫向連桿正是此類後懸吊的精華 ... 所以當避震防傾桿改硬了之後,首當其衝的就是側傾不足,結果"被動前束角(Reactive ... 於 sinyichiang.blogspot.com -

#69.RAV4安全性提升套件Stage 3

我不也認為拉桿+防傾桿就是便宜的選擇要脫胎換骨還是要上避震器嗎? 我問 ... 改前上引擎室拉桿+後下防傾桿的RAV4 看看你是不是真的要上避震器. 本帖子 ... 於 rav4-club.tw -

#70.FF(前驱)车种底盘调教及设定方案之第二季

... 桿(限制輪子不要左右擺)所組成~~. 而這前短後長的兩支橫向連桿正是此類後懸吊 ... 所以當避震防傾桿改硬了之後,首當其衝的就是側傾不足,結果"被動前束角 ... 於 club.autohome.com.cn -

#71.有關VIOS 改裝- Toyota - SayCoo論壇

... 防傾平衡桿前+後防傾平衡桿 前懸吊系統獨立麥花臣式 這是VIOS的基本規格 ... 覺得還蠻浪費錢的.. 改裝建議是知道自己要的是什麼..不要盲目的亂改:loveliness ... 於 family.saycoo.com -

#72.FSC

... 改這樣施工過程 ... 我相信鎖在避震器上跟在三角台上會有不同的反應但是原因不像是因為三角台的作動比較直接也不像是三角台擺動比較小,因為這樣防傾桿的作用不就更小了嗎? 於 www.focus-sport.club.tw -

#73.KCDesign 的底盤產品要如何選擇?自己到底適不適合升級 ...

※ 改避震器後還需要改防傾桿或拉桿嗎?? 會改裝避震器的,不一定會改裝防傾桿或是結構桿,因為都相信好的一組避震 ... 於 kcdesign.pixnet.net -

#74.[底盤] 全原廠只改防滾籠、賽車椅、六點安全帶之心得

... 亂搖亂晃搞得我好暈啊~ 這證實了一位改車前輩說的話 裝一百隻拉桿也比不上 ... 後下是防傾桿功能完全不一樣 總之在老婆大人的命令下我已經把拉桿、防傾 ... 於 prius-c-club.com -

#75.[分享] 走回頭路-防傾桿- 看板car

各位前輩及先進大家好我使用的車為休旅車, 前懸吊為麥花臣,後懸吊為雙A臂看到最近大家討論沸沸揚揚的懸吊系統扭力梁讓我突然發現車子太跳及不協調感 ... 於 www.ptt.cc -

#76.[問題] 拉桿裝哪隻比較有效果- car - PTT情感投資事業版

1樓 · a27588679: 心靈馬力提升 ; 2樓 · speed364: 一天之後就無感 ; 3樓 · zx631122: 防傾桿,其他拉桿都要接近極限才有感覺。 ; 4樓 · fenderrb: 拉桿是提升身體鋼性避免變形用 ... 於 ptt-chat.com -

#77.防傾桿品牌2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

防傾桿品牌2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找防傾桿缺點,不要亂改防傾桿,防傾桿心得在2022年該注意什麼?防傾桿品牌在2023的熱門內容就在年度 ... 於 year.gotokeyword.com