不鏽鋼 公路車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凱特琳.道堤寫的 從此刻到永恆:一場身後事的探索之旅,重新叩問生命的意義 和沃爾德曼的 鏽:自然與金屬間無止境的角力都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自究竟 和天下文化所出版 。

國立高雄師範大學 工業設計學系 林漢裕所指導 曾銘智的 鈦金屬材料於產品設計的應用契機 (2019),提出不鏽鋼 公路車關鍵因素是什麼,來自於鈦金屬、耐蝕性能、機械性能、輕金屬。

而第二篇論文東吳大學 資訊管理學系 鄭為民所指導 黃雅惠的 高速公路車流模擬研究 (2014),提出因為有 系統模擬、機率分佈、ETC的重點而找出了 不鏽鋼 公路車的解答。

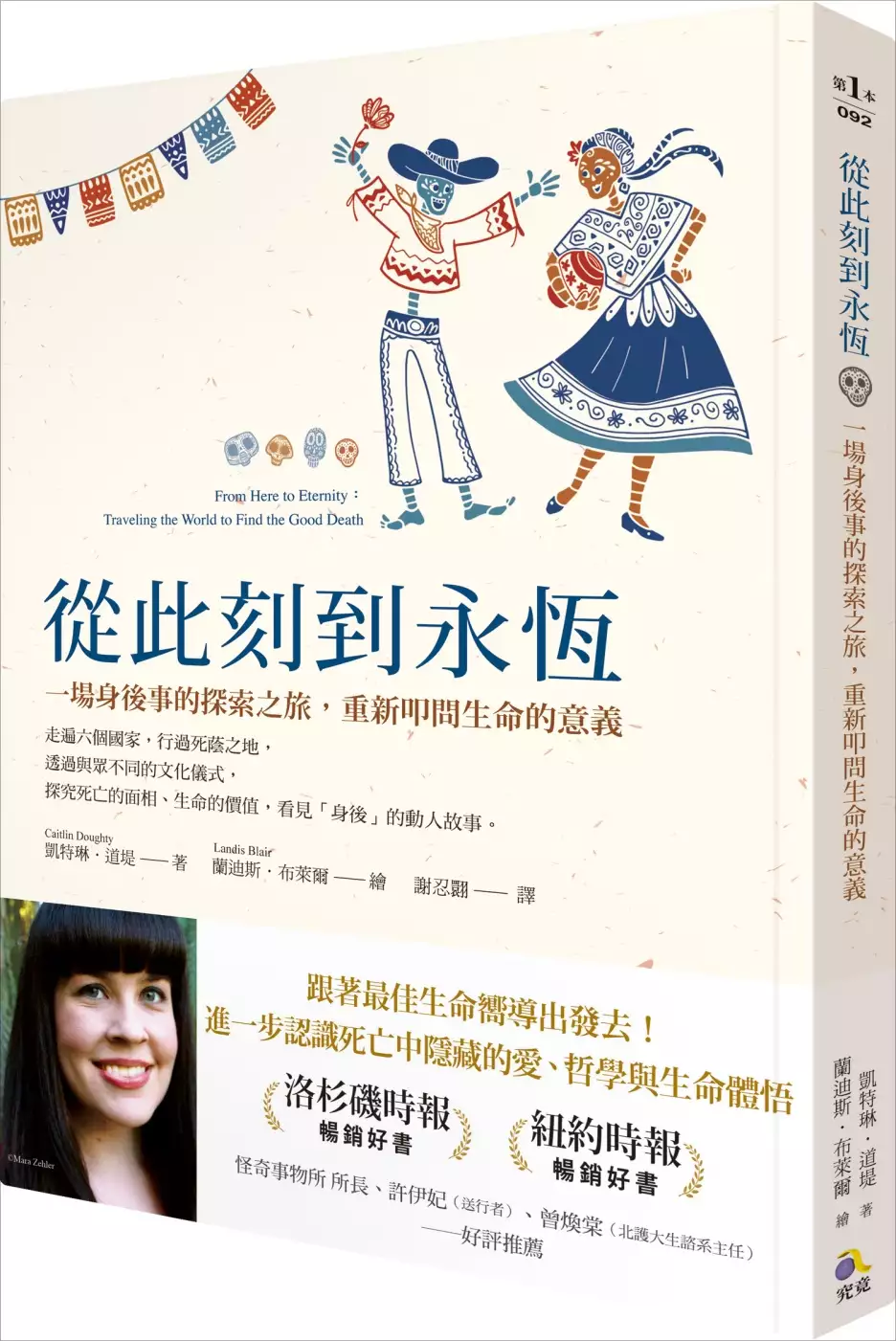

從此刻到永恆:一場身後事的探索之旅,重新叩問生命的意義

為了解決不鏽鋼 公路車 的問題,作者凱特琳.道堤 這樣論述:

紐約時報、洛杉磯時報暢銷好書 美國亞馬遜排行榜長銷不墜,讀者4.8顆星好評推薦 為什麼遇到死亡,我們就渾身不自在? 為什麼我們會以重重的偽裝,讓自己遠離死亡的現實? 或許是因為我們不了解生命的意義,所以對死亡避之唯恐不及。 眼見大眾對死亡和屍體如此恐懼,阻礙了我們應對及悼亡的能力,《紐約時報》暢銷作家凱特琳.道堤決定遊歷世界,探索其他文化如何面對死亡、怎麼思考生命。 她以無邊無際的好奇心及黑色幽默,生動描繪所見所聞: 在印尼,他們定期清理逝世親人的遺體,再次見到家人讓人心感寬慰。 在墨西哥,他們點燈設宴歡迎重返陽世的親人,與死亡做最密切的互動。 在西

班牙,他們利用玻璃棺材做為與死亡間的緩衝,毫不掩飾直接面對死亡。 在日本,他們運用高科技進行悼念儀式,預留空間讓家屬感謝逝世的親人。 她將我們心中與死亡有關的恐懼、難堪、哀痛,統統拖出來,拿到有消毒作用的陽光底下曝曬,透過許多與眾不同的文化儀式,讓我們知道: 唯有正視生命、了解面對死亡的不同方法,我們才能理解死亡並非句點,而是另一種存在的開始。而從理解的此刻,你將逐步體會生命的永恆。 各界推薦 怪奇事物所所長 曾煥棠(北護大生諮系主任) 許伊妃(送行者) ──好評推薦 鄧不利多曾經說過:「對心智成熟的人來說,死亡只是下一場偉大的冒險。」在理解了人類

究竟為前往來生付出了多少準備,相信你也會同意,每場屬於已逝之人的冒險,都是無比的精彩華麗呢。──怪奇事物所所長 即使再怎麼帶著喜怒環遊人生,最後依然無法抵擋世界的拆散。踩在人生裡頭我們誤以為路還很長,但站在世界那端,才發現生命不過是一絲線芯。 透過身邊隨手的故事閱讀自己的生命,書裡說的沒錯,火葬場燃點一閃,那是生命最後唯一的光束,而留下來是無駄的灰燼還是溫暖記憶的陽光,就是自己走在世界留下的痕跡。──許伊妃(送行者) 這是一本周遊世界看看各地喪葬儀式的書。想認識世界各地殯葬文化的意義與傳統,本書是很好的讀物。──曾煥棠(國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系主任) 充

滿好奇與對死者的敬意,這段旅程凱特琳是最佳的生命嚮導!─ Library Journal 凱特琳對死亡的描述鞭闢入理,清晰又獨具個人魅力。這本書既是有趣的旅遊紀實,也是一本動人的書,重新教會讀者死亡對我們的意義。─ Dylan Thuras,怪奇地圖網站創辦人 這是一本令人深思的書,討論了世界各國複雜又吸引人的死亡文化。除非你們長生不死,不然這本書跟每個人都息息相關。─ A‧J‧賈各布斯《我的大英百科狂想曲》作者 作者在其他國家發現的這份「與死亡的良好關係」,似乎是我們所缺乏的。─賈斯丁‧卡夫勒,《VICE》雜誌記者 作者的語調非常親切,不管你是作者的粉絲、對於死亡文化

十分著迷,或是從來沒想過死亡議題,這本書都能讓你學會不少東西。─ The Gothic Library 這是一趟引人入勝的旅程!翻開書頁,你會跟著學到一些關於死亡的知識。─Kirkus 這不僅只是遊覽各地的旅遊紀實,相反地,你能夠跟著作者深度體驗對死亡社會與宗教的尊重。─Booklist 讀者無負評大推薦 ■ 多虧了作者,我現在已經比較能接受死亡了(走上接受死亡的道路)。這並不表示我已經放棄了,而是接受死亡是終究會發生在自己身上的事,不管我們如何努力。死亡與稅收都是一定會到來的。 ■ 我真的覺得她減輕了我對死亡的恐懼,並讓我的生活變得更好。 ■ 這實在是一本迷人

的好書,讓我讀到放不下。我不斷推薦給其他人,而且覺得這本書對我的人生、我對死亡的看法,都有正面的影響。 ■ 這本書讓我很想死在日本,這是我給過最高評價的書評。 作者簡介 凱特琳.道堤 Caitlin Doughty 美國知名作家、部落客與網紅。八歲時因目擊孩童在意外中身亡,導致對死亡一直有揮之不去的恐懼。多年後她坦承,若當年能有正確的觀念與態度,可以更早脫離這樣的陰影。 後來她進入芝加哥大學主修中世紀歷史,專研死亡與文化。因為想要親自接觸現代葬儀的相關習俗,畢業後便一頭栽進殯葬產業之中,負責接送、整理、火化遺體。後來也進一步到殯葬學校進修,並獲得禮儀師證照。

2011年,凱特琳在YouTube開設個人頻道「禮儀師給你問」(Ask a Mortician),以幽默風趣的方式,探討世界各地百無禁忌的死亡奇特風俗,在3年間累積158萬以上的瀏覽數。她表示:「我非常認真地看待自己的工作和整個改革死亡態度的活動。我以幽默架構出這些影片,但更重要的是,這些與死亡相關的正面積極訊息能夠散發出去。」 凱特琳致力於改變大眾對於死亡的態度,並不斷尋找更多葬禮安排的替代選項。因此,她與死亡學專家、藝術家、作家和學者們一同創辦「善終制度協會」,以求改革西方對於死亡、葬禮和哀悼儀式的態度。她的上一本作品《煙霧迷漫你的眼》即將由派拉蒙影視公司改編拍成電視影集,並由凱特

琳親自擔任顧問製作人。 現居洛杉磯,在當地經營非營利葬儀社「洛杉磯禮儀社」。 繪者簡介 蘭迪斯‧布萊爾Landis Blair 鋼筆插畫家,以充滿奇思妙想的暗黑繪本,以及圖像小說《打獵事故:罪與詩的真實故事》聞名,現居芝加哥。 譯者簡介 謝忍翾 師大翻譯所口譯組畢,譯有《聖堂的獻祭》《我從死人那裡學來的把戲》《黑色的故事》《艾倫‧ 狄波頓的人生學校:喚醒感官的大自然練習》《生理時鐘決定一切!》。喜歡舌尖上的文字,口齒生香。懇請賜教:[email protected]。 前言:從此刻參與死亡,才能體會生命的永恆 高尚或野蠻,誰說了算? 參與死亡的過程

,能使你更強大 望向蒼穹的柴堆火葬:美國科羅拉多州 大火燒去歧見 死亡之前,談錢就傷感情了? 一份骨灰外帶,謝謝! 死亡也無法斬斷親情緣分的馬聶聶:印尼 踏上祖先之道,深入頭骨墓穴 另類觀光:葬禮、牲禮與屍體的無限美好 打開屋型墓的前一夜 再見摯愛親人骷髏,思念不停歇 人人都是業餘人類標本師 亡者住我家,生死無邊界 離世親人,現在死得怎麼樣? 歡迎重返陽間!死者的亡靈節:墨西哥 我們一直跟死亡與哀痛玩捉迷藏 在這裡,讓我們得以與死亡直視 點上蠟燭,歡迎死者回家 待在死亡終點等候的小天使 加入人類堆肥,你也能是有價值的屍民:美國北卡羅萊納州 人體變堆肥,死亡再利用 腐朽的是屍體,

滋養的是萬物 有點近,又不會太近的玻璃棺材:西班牙 與死亡恰到好處的距離 高科技讓你與過世親人更靠近:日本 納骨堂的貼心高科技燈光秀 坦然面對自己即將來臨的死亡 用筷子撿起親人的遺骨,拾起平靜、放下悲傷 到屍體旅館Check-in 死神的凌晨三點鐘發明—大都會墓葬 克服對屍體的恐懼 萬世皆可問,凡事皆保佑的通靈頭骨:玻利維亞 在那提塔面前,你的事就是它的事 夾在天主教與原民信仰之間,通靈頭骨卡卡! 「可憐小東西」的死者崇拜 親人的頭骨,成為弱勢者的科技 屍落沙漠,和自然融為一體的自然土葬:美國加州 包容一切的沙漠 禿鷹短缺,天葬寂靜塔關靜音 不加修飾的死亡—天葬 後記:好好

與死亡面對面,找到能獲得慰藉的容身之處 致謝辭 序 從此刻參與死亡,才能體會生命的永恆 電話聲鈴鈴響起,我的心跳也撲通撲通加快。 開了這間葬儀社之後,頭幾個月,每回電話一響就足以令人心情激動。我們不是很常接到電話。「萬一⋯⋯萬一有人死了怎麼辦?」我常會這麼邊想邊倒抽一口涼氣。(嗯,沒錯,親愛的,這裡可是葬儀社—這是重點。) 電話另一頭,說話的是位安寧病房的護士。十分鐘前,她宣告約瑟芬死亡。現在遺體摸上去還有點溫度,而護士正坐在死者旁邊,和死者女兒爭執。女兒選擇打電話到我的葬儀社,是因為她不想要母親才剛嚥下最後一口氣,就馬上被人帶走,而是希望能把媽媽的屍體留在家裡

。 「她這麼做,是可以的嗎?」 「當然可以。」我回道。「事實上我們還鼓勵這麼做。」 「這樣做不犯法?」護士又問,口氣十分懷疑。 「不犯法。」 「通常我們會打電話給葬儀社,然後他們一小時內會來把遺體載走。」 「對遺體有掌控權的是死者的女兒,不是安寧病房,不是醫院,也不是療養院,更絕對不是葬儀社。」 「嗯,妳確定的話,好吧。」 「我確定。」我說。「麻煩妳告訴約瑟芬的女兒,她可以今天稍晚一點再打給我們,想要的話,明早打也可以。她什麼時候準備好,就什麼時候打。」 晚上八點,我們去接約瑟芬。此時離她死亡時間已經超過六個小時。第二天,她女兒傳了一段用自己手機拍的影

片。在這段三十秒的影片當中,死者躺在床上,穿著自己最喜歡的毛衣、披著圍巾。床畔的梳妝檯上燭火搖曳,屍體上覆蓋著玫瑰花瓣。 即便手機影片的畫質粗糙,也能看出約瑟芬在世上的最後一晚容光煥發。她女兒真心對於自己所完成之事感到自豪。以前一直是母親照顧她,現在由她來照顧母親。 我這種經營葬儀社的方式,並非所有同業都支持。有些人認為死者遺體應該進行防腐才安全(事實並非如此),還認為屍體應該交由有證照專業人員處理才對(這也不是事實)。這些有異議的人認為較年輕、追求進步的殯葬從業人員已經開始「把這行搞得像齣鬧劇」,更心想:「要說現在殯葬服務變成什麼樣子,或許以馬戲團這個詞來形容正合適。」有名男士更

保證:「哪天要是屍體可以不防腐,放在家中供人瞻仰三天,我就不幹殯葬業了!」 我住在美國。自十九、二十世紀之交,死亡就是這裡的一項大產業。一個世紀,恰好足以讓美國人忘記葬禮曾經的模樣:那曾經是家人以及鄉里間的事情。十九世紀時,沒有人會質疑是否該由約瑟芬的女兒來打理母親的遺體—如果她不做,那才叫奇怪;也不會有人質疑竟然是妻子替丈夫的屍體淨身更衣,或者疑惑怎麼是做父親的將兒子放在自製棺材中再抬至墓地。不過轉眼間,美國的殯葬業就變成比世界上其他地方更昂貴、更企業化經營,也更為官僚主義的產業。真要說我們殯葬業最擅長什麼,那就是拆散喪家和死者。 五年前,開一間葬儀社(以及寫這本書)還只是我眼裡

的一絲嚮往。那時我是火葬場的員工,也是運送遺體的司機,日子過得是光鮮亮麗,在貝里斯鄉間的潟湖地區租了一間小屋—那小屋可沒有多高貴。那裡連不到手機,也沒有無線網路,離最近的小鎮約有十五公里遠,只有開車才到得了。負責駕駛的是小屋管理人,名叫盧西亞諾,三十歲,貝里斯人。 為了方便各位想像盧西亞諾是怎樣的人,這麼說吧:無論他去哪裡,身後都跟著他養的一群忠心耿耿(不過有些瘦弱)的狗。小屋沒有人住的時候,他就會穿著夾腳拖、帶著大刀到貝里斯的叢林裡去,狗兒們還跟在身後。他一去就是好幾天。獵捕鹿、貘、犰狳,每抓到一隻,他就會宰殺再剝皮、開膛取心直接吃下肚 盧西亞諾問我是做什麼的。我告訴他,我在火葬

場替死者服務,他一聽立刻從吊床上坐起來。「你把他們拿去燒?」他問,「你把人拿去當烤肉?」 聽到這種說法,讓我想了一想。「這個嘛,那臺機器溫度更熱,可以到攝氏約九八○度以上,所以一燒就超過『烤肉』的階段。不過,差不多是這意思啦。」 在盧西亞諾住的地方,鄰里間如果有人過世了,家人會把遺體帶回家中,守靈一整天。貝里斯的人口多元,夾在加勒比海以及拉丁美洲的影響之間,以英語為主要語言。盧西亞諾自認是麥士蒂索人,也就是馬雅原住民與西班牙殖民者的後代。 他祖父是地方上的禮儀師,當地人需要找人來打理遺體時就會找上他。有時,等他到的時候屍體肌肉的僵硬攣縮狀況已經很嚴重了,難以替屍首更衣淨身。據

盧西亞諾說,若是這樣,他祖父就會跟屍體說說話。 「聽著,想要在天堂漂漂亮亮的嗎?你如果非要這樣渾身硬梆梆的,我就沒法幫你穿衣服喔!」 「也就是說,你爺爺會說服屍體不再屍僵?」我問道。 「這個嘛,也得抹一點蘭姆酒讓肌肉鬆下來。不過,對,他是會跟屍體說話。」他回道。 他爺爺說服屍體放鬆之後,就會把屍體翻面,肚子朝下,擠壓出因分解而產生的氣體。有點像是幫寶寶拍打嗝—先幫他嗝出來,免得他吐你一身。 「你在美國的工作也是這樣嗎?」他好奇地問,一面遠眺潟湖。 當然,貝里斯的大城市裡也有葬儀社採用美國商業模式,總是要家屬多花錢升級成桃花心木棺還有大理石墓碑。同樣地,這波現代化

的推力也推向貝里斯的醫院。現在無論家屬是否願意,醫院都可能要求進行解剖。盧西亞諾的奶奶去世前就不肯被開膛剖肚。 「正因為這樣,我們就把她的屍體從醫院偷走了。」盧西亞諾這麼告訴我。 「啊,什麼?」 我沒聽錯:他們把她的屍體從醫院偷走了。裹了張床單就抱走。 「醫院能拿我們怎麼辦?」盧西亞諾問。 他有個朋友溺死在這片潟湖裡。盧西亞諾的說法也很類似,他並沒有費事打給主管機關,通報有人溺死在這裡。「人都死了,他們能怎麼辦?」 盧西亞諾希望自己死時,身上能包裹著獸皮,墳壁上鋪著葉子,挖個簡單的洞把他埋起來就好了。裹屍的獸皮,他打算自己設計。 他表示自己「時時刻刻」都和朋

友談論死亡。大家會問問彼此:「欸,你死的時候想要怎麼樣?」 盧西亞諾問道:「你們那兒不這麼說嗎?」 很難跟他解釋。沒錯,大抵來說,大家不這麼說。 我幹這一行,心裡一直有個大問題,那就是:「為什麼我自己的文化在碰到死亡時要這麼渾身不自在?為什麼我們不肯聊這些事?不肯問問親朋好友他們過世時希望怎麼處置自己的遺體?」如此逃避,最後吃虧的是我們自己。對於人生的必然結局避而不談,於是導致荷包岌岌可危,也可能剝奪我們追悼亡者的能力。 我相信,如果自己能第一手見證別的國家如何處理死亡,或許就能證明面對死亡時並沒有一套規定的做法,告訴我們該怎麼「做」或是該怎麼理解。過去幾年間,我周遊世界

參加了各地的喪葬儀式,我去了澳洲、英國、德國、西班牙、義大利、印尼、墨西哥、玻利維亞、日本,也到了美國各地。 不論是印度的火葬柴堆,還是迦納天馬行空的棺材,都有很多值得學習之處。但是,我選擇造訪的地方,他們的故事一樣精采,而且說的人比較少。我希望自己所發現的事物,能幫助大家重新找回屬於自己這個地方的意義與傳統。將這些重新找回來,對於我身為葬儀社老闆來說很重要,但對於我為人子女、朋友的身分來說更為重要。 高尚或野蠻,誰說了算? 希臘史學家希羅多德在兩千多年前曾經寫下這麼一件事,這是史上第一次有人描述一個文化如何因另一個文化的喪葬儀式而大感震驚。故事中,希臘人會將死者火葬,而波

斯王國的統治者因好奇,召來一群希臘人到他的座下問道:「要付出什麼代價,(你們)才肯吃掉自己死去的父祖?」希臘人不願回答,表示世上再豐厚的獎賞都不可能讓他們吃人。接著,國王又傳來一群素以吃掉死者屍體而聞名的加拉太人。國王問道:「要付出什麼代價,(你們)才肯拿火去燒自己死去的父祖?」這群加拉太人請求他別再提「如此駭人」之事! 故事中描寫了我們對於其他族群如何處置死者覺得反感的態度,已然延續千年。要是你曾經走進現代葬儀社方圓一百公尺內,一定知道葬儀社業者很愛下面這段引言,據稱這是出自十九世紀英國首相威廉.格萊斯頓。 一邦一國何以待其死者,吾若得見,便能以數學之準確,測其國人之仁厚良善,之

敬律尊法,之忠於理念。 葬儀業者引用了這段話,刻了牌匾掛到牆上,還放在網站上顯眼的地方。一旁美國國旗的動畫圖檔飄揚,奏著《奇異恩典》當背景音樂。可惜的是,格萊斯頓從未提供他所說的那套公式,好讓我們能以他承諾的「數學之準確」,算出某一種處置死者方式的野蠻程度是七九.九%,而另一種方式的莊重程度則是六二.四%。 事實上,格萊斯頓可能從未說過這段引言。最早的紀錄顯示,這句話出現在一九三八年三月號的《美國墓地》雜誌中,一篇名為〈成功的墓地廣告術〉文章裡頭。我無法證明格萊斯頓沒說過這段話,但是某位研究格萊斯頓的專家曾跟我說,他從未讀過這句話,最多只能說這句話「聽起來像是格萊斯頓會說的話」。

即便認可其他文化的儀式有其好處,但我們還是往往讓偏見削弱了這種接納的情緒。一六三六年,有兩千名加拿大原住民溫達特族人聚集在現今加拿大休倫湖岸邊的一個公用墓地四周。這座墓地有近兩公尺深、七公尺寬,能容納七百人的屍骨。 這些骨骸死後的第一站並不是這座墓地。剛過世不久的屍體先以河狸皮製的皮裘包裹,再放到離地三公尺高的木頭棚架上。大約每十年,四周零零星星的聚落會去收屍準備公葬,並將這種葬禮儀式稱為「死者的饗宴」。在準備的過程中,會將屍體從棚架上移下來,由家屬(大多是婦女)負責把骨頭上剩餘的肉刮乾淨。 骨頭有多難清理,取決於這個人死了多久。有些屍體已經腐化,只剩下風乾、薄如紙片的皮膚還

附著在骷髏上;有些屍體保存了下來且快要變成木乃伊,這時就得把乾燥脫水的肌膚一條條撕下來燒掉。最棘手的屍體,則屬新死不久的人,屍身上還滿滿都是蛆的那種。 法國的天主教傳教士若望.貝巴親眼見證了這種清理儀式,並將之記錄下來。他不但沒有大為驚駭,還以深感讚嘆的口吻寫下家屬對待遺體的方式有多麼親暱。有一回,貝巴從旁觀察一戶人家解開屍體外頭裹的衣物,裡頭還滲著腐水。但那家人並沒有被嚇到,反而開始動手清理骨骸,然後再用新的河狸皮裘包裹屍體。貝巴問,這難道不是「能對基督徒有所啟發的高尚榜樣」嗎?對於在墓地舉行的葬禮,他同樣也表現了讚賞。當沙土及樹皮覆蓋了屍體,他覺得能看見如此「善行」實在令人寬慰。

我確信,在那個當下站在墓地的墳坑邊緣,溫達特人的喪葬儀式必定感動了貝巴,但卻沒有因此改變他最終的熱切目標:希望溫達特人能廢棄自己所有風俗儀式,並以基督教儀式取而代之。這麼一來他們就能變得「莊嚴神聖」,而非「愚蠢無用」。 我必須說,對於貝巴傳教士提出的替代儀式,加拿大原住民們並非都敞開胸懷接受。歷史學家艾瑞克.席馬曾寫道,第一民族(編注:數個加拿大境內民族通稱,指現今居住加拿大境內的北美原住民,但不包含因紐特人和梅蒂人。)與歐洲人對於彼此常有「令人不寒而慄的曲解」。法國天主教徒可是大大大方承認自己吃人,還吹噓自己在某個稱為「聖餐禮」的儀式中喝血吃肉(而且還是自己的神之血肉),這種狀

況你要溫達特人怎麼相信這些教徒都抱持著高尚的目標。 由於宗教是許多喪葬儀式的源頭,因此我們在貶損其他人的做法時,往往也會訴諸信仰。晚近至一九六五年,作家詹姆斯.福瑞澤都還在他的作品《火葬:這符合基督教精神嗎?》(讓我爆個雷:不符合)當中寫道,火葬是「野蠻行徑」,而且「助長犯罪」。在正經的基督徒看來:「想到友人的遺體被人像是烤箱中的烤牛肉一樣對待,油脂流瀉,組織滋滋作響,便覺思之欲嘔。」 我逐漸認為,一種喪葬風俗的好,根據的並不是數學(比如計算出其「野蠻行徑」的占比是三六.七%),而是情感,是相信自身文化有其獨特的高尚之處。也就是說,覺得某些喪葬儀式野蠻,只是因為這些儀式和自己文化中

的儀式不同。 參與死亡的過程,能使你更強大 我在貝里斯的最後一天,盧西亞諾帶我去埋葬他祖父母的墓園(包含他們偷走的那位祖母)。墓園裡滿是高出地面的水泥墳垛,有的照料完善,有的年久失修。雜草中有一座倒下的十字架,上頭包著一條女人的內褲。還有兩座墳墓則遭人以黑色噴漆草草寫下「迦薩大地」與「懺悔吧世人」幾個字。 遠遠的另一個角落,一棵大樹底下,他祖父母的兩具棺槨疊放,四周砌上水泥墳。「我奶奶,她並不想要這些水泥。她只想要塵歸塵,在地裡挖個坑。可是,你也知道⋯⋯」 盧西亞諾深情地拂去墳頭上的落葉。 讓我感觸最深的,就是祖母死亡的每一個階段盧西亞諾都參與了:從醫院偷走屍體

、舉辦守靈時全家人喝著蘭姆酒,聽著蘭伽拉音樂(那是奶奶的最愛),再到多年後打理她的墳墓。 相較之下,西方的喪葬業則要喪家在每次失去至親後糊里糊塗地走過一遭,而這糊里糊塗其實有其目的。大部分的人都沒法說出在屍體防腐的過程中,注射在母親身上的到底是什麼化學藥劑(答案:甲醛、甲醇、乙醇、苯酚的混合物),也沒辦法回答為什麼要買一個三千美元(約新臺幣九萬元)的不鏽鋼棺槨擺在墓園裡(答案:這樣方便維護草皮的人員除草)。二○一七年,美國全國公共廣播電台對葬儀社進行了一項調查,發現制度令人一頭霧水、對人沒有幫助,其設計目的似乎是要讓一般消費者無法看穿,只得在滿心哀慟、財務吃緊時一次次做出擲下大把銀子的決

定。 喪葬業必須要改革,必須引進新的做法。一方面不該再那麼唯利是圖,另一方面也要更鼓勵家屬參與。但若我們表現得像是若望.貝巴的翻版,誤以為自己做對了,而其他那些「非我族類」都野蠻而無禮,就不可能去改革(甚至是質疑)我們現有的喪葬體制。 這種嗤之以鼻的態度,可能會出現在你始料未及的地方。全球最大旅遊指南出版社孤獨星球,曾在介紹峇里島的旅遊書中,提到特魯揚村一派田園風光的墓園。村民們編織竹籠,將死者放進去任其腐化,再把屍骨拿到外頭,堆放在青蔥蓊鬱的景色當中。書中並沒有解釋這些古老風俗背後的意義,反而建議明智的旅人「最好跳過這般殘忍駭人的景象」。 像加拉太人那樣把親愛的老爸吃下肚,

你可能永遠做不來。我也做不來,因為我吃素—開玩笑的啦,老爸!然而,宣稱西方的喪葬儀式優於世界其他地方的文化,仍然是大錯特錯。況且,由於「生死關懷」企業化、商業化的緣故,若是要比較談到死亡時的實際距離、心理情感上的親近程度,還有相關的儀式,美國可是遠遠落後其他地方。 好消息是,我們並不是非要對死亡避而遠之或感到晦氣不可。解決問題的第一步,就是要現身、要在場、要參與。大抵而言,我在東京及巴塞隆納等大城市都看到家屬整天陪在遺體旁邊,並且留下來看火葬過程。在墨西哥則看到家屬在親人過世多年後仍然去墓園獻上祭品,不讓任何人因死亡而被大家遺忘。 本書中的許多儀式很可能跟你所奉行的不同,但希望你能

在差異中看到美好之處。或許你曾經真真切切體驗過死亡帶來的恐懼和焦慮,但你也走到這裡了,就像你即將在書中碰到的那些人一樣,一起親臨死亡的現場。 死亡也無法斬斷親情緣分的馬聶聶:印尼 踏上祖先之道,深入頭骨墓穴 幾個月後,我們在印尼最大的城市雅加達降落。印尼由一萬七千多個島嶼組成,人口是世界第四多。(僅次於中國、印度和美國。) 為了搭下一班飛機,我們拖著腳步穿過護照檢查區。 「要去印尼哪裡?」櫃檯的年輕女性問道。 「塔納托拉查縣。」 她臉上露出一抹促狹的微笑。「你們要去看死屍?」 「對。」 「喔—真的嗎?」她似乎有點嚇一跳,彷彿一開始的問題只是客套聊個兩句。「那些死屍,你知道他們是不是自己

走路嗎?」 「不是,是由家裡的人扶著。跟殭屍不一樣。」保羅回答道。 「我很怕那些!」她轉過頭,對著旁邊隔間的同事緊張地笑了兩聲,一面蓋章讓我們通過。 等到好不容易抵達南蘇拉威西島的首府望加錫時,我已經三十九個小時沒睡了。離開機場大廳,走入濕凝沉重的空氣,一路上保羅就像明星一樣受人簇擁著。剛才忘了說,保羅本人看起來就像他的屋子一樣特立獨行—我這麼說,是秉持著最崇高的美學敬意。他頂著濃密的雷鬼頭,留著一把鑲著串珠的巫師鬍,身上有好些刺青。旅途中,他一身紫天鵝絨長禮服,頭戴高頂禮帽,帽沿一顆白鼬骷髏頭。沒人知道他到底幾歲。我們倆有位共同朋友,曾形容他像是「經提姆.波頓重新演繹的十八世紀公路劫匪」,保

羅則自稱是「歌手『王子』與羅馬尼亞大公『弗拉德三世』的混搭」。 本來瘋狂搶客的計程車司機都不搶了,紛紛湊近想看一眼保羅的刺青跟骷髏頭帽。無論是上鎖的門還是祕密的修道院,別人進不去的地方,保羅都能靠這身怪異的打扮無往不入。其他人被弄得一頭霧水,沒法拒絕他。 我們連在旅館小睡一會兒的時間都沒有,找到司機後就一路連開八小時往北奔去。道路兩旁,翠綠的稻田延綿不絕,水牛懶洋洋地撲通跳進泥巴中。 在南方低地當中行駛,聽到路旁清真寺的播音喇叭傳來呼喚信徒禮拜的通知。印尼人口以穆斯林為主,不過在塔納托拉查縣的深山之中,一直到二十世紀初荷蘭人傳入基督教之前,當地人信仰的是一種「祖先之道」(Aluk to Dol

o)的泛靈信仰。

鈦金屬材料於產品設計的應用契機

為了解決不鏽鋼 公路車 的問題,作者曾銘智 這樣論述:

中文摘要鈦金屬在實用金屬含量占第四位,是科學、乾淨且珍貴的金屬,其比強度高、重量輕、優異的耐蝕性、適度的機械性能、塑性加工佳、最佳生物親合性。表面特有的淺灰銀色質感,呈現細緻無色差的顏色,及表面可經陽極處理或控制熱變化及氧含量後呈現豐富多彩的色澤沒有掉色的疑慮,也是最具環保材料可以100%回收再生。隨著各種鈦金屬不斷被開發出與加工製程進展,鈦金屬已廣泛應用航太、軍事產業、車輛產業、化工能源工業、海生資源及鹽霧腐蝕嚴苛的物件、體育休閒產業其中又以高爾夫球頭為最大宗,現擴展到美學造型設計的文創商品如殼件、炊餐具民生日常用品等。鈦型材具有眾多優異特性,使用在建築外表呈現銀白光澤不炫目,因低光澤度不

會造成都市光害,使建築物成為具有動感活力的藝術品,最適合展現在現代設計。台灣應用鈦的進展有三大關鍵,首先是1995年產能世界第一的高爾夫球頭導入鈦合金成為主流,中程是石化工業用管槽及電廠熱交換器部件採用鈦合金,最重要是2010年中鋼投入鈦生產事業自行開發鈦金屬,從行銷產品中資訊得以擴散。但因鈦金屬價昂、加工成本及專業技術高、台灣不鏽鋼使用普及密度世界第一、民眾對鈦知識不足,目前金屬使用者不應該用不銹鋼思維來看待鈦,只有少數被用在生活用品。台灣中小企業如何掌握鈦合金特性,抓住有潛力市場應用時機,從隱藏商機中創造附加價值產品是本研究探討目的。本論文先探討鈦金屬的種類、物理性質與化學性質,延伸鈦金屬

的加工技術及市面成熟應用商品,再以中小企業規模、文創「新材料」取代「舊材料」的角度,從武王6/4鈦鏍旋管高級自行車延伸,討論分析12件運用鈦金屬特質的應用商品,對未來鈦產品設計提出方向與契機。本研究認為在文化創意產業上鈦材質應用商品的優勢有(1)加工性與不銹鋼接近,表現工藝美學的優值媒材。(2)高質感及豐富多變的色彩,提昇文創商品的價值。(3)傳遞文創意涵並展現材料應用科技現代技術。(4)比強度高、輕量、安全、耐蝕、環保維持人文資產永續留存。(5)充滿神話、夢幻、未來感,增加商品行銷故事。「聲、光、電、磁」獨特物理特性將是鈦金屬應用發展核心。

鏽:自然與金屬間無止境的角力

為了解決不鏽鋼 公路車 的問題,作者沃爾德曼 這樣論述:

鏽是無情的敵人,它不眠不休,不斷提醒我們, 世界上每一樣東西都會腐朽, 而我們無法使時光倒流,只能盡力讓時光靜止。 鏽是世間「最強毀滅者」, 是美國國防部認定的「普遍性威脅」。 鏽蝕毀壞汽車,折斷橋梁,使船隻沉沒,引發房屋火災, 還差點弄垮自由女神像! 鏽蝕一視同仁,無法完全阻斷,只能延緩, 美國每年為了對抗鏽蝕花費高達四千億美元的代價, 超過其他自然災害的總和, 鏽蝕幾乎全面侵入我們的生活, 而我們卻幾乎對它一無所知。 作者帶領我們深入北極圈,看「小豬」如何偵測出油管內的鏽蝕; 領我們進入罐頭學校,我們才知道原來抗鏽還要靠塑膠的幫忙;

還介紹鮮為人知的抗鏽工程師,原來這是一門挺賺錢的行業; 我們原只知道鏽色斑駁惹人嫌, 而此書描述的相關故事卻出乎意料的絢爛引人。 名人推薦 這本書講到鏽的成因、後續結果,特別是描述了致力於抗鏽的那些人,全書視角廣泛,引人入勝。沃爾德曼把鏽講得閃閃發亮。──《紐約時報》 引人矚目……沃爾德曼高明的把科學與技術的元素相結合。──《華爾街日報》 引人入勝……才氣縱橫,沃爾德曼就是有本事讓每一章的故事都閃閃動人。看到鏽蝕,我們竟然也可以如此興奮。──《自然史》(Natural History) 鏽蝕永不止息,忙於摧毀我們的世界,不停歇的破壞舉動,擊落了飛機,讓船舶沈

沒,瓦解車輛,讓許多無價之寶化為烏有,並犯下許多其他鏽蝕之罪。沃爾德曼以我們與氧化鐵的長期戰爭,寫出這場無止境戰爭的動人洞見。──《發現》(Discover) 太迷人了,沃爾德曼跑去罐頭學校,訪問鏽專家,參觀阿拉斯加油管,這所有的探險行動,映照出致力於讓我們生活如常的抗鏽眾生相。他讓鏽這沈悶陰暗的物質,都閃亮了起來。──《科學美國人》 欲罷不能,這本書一再讓我大開眼見,充滿驚喜。寫得太好,太迷人了。──《書單》(Booklist) 太棒,太迷人了。與約翰‧麥克菲(John McAfee)蘇珊‧歐琳(Susan Orlean)同等級。──瑪莉‧羅曲,《大口一吞然後呢?》、《打包

去火星》作者 在這本非凡的書中,沃爾德曼以我們星球最古老、最普遍的化學反應為起點,進行一場文學之旅。書裡包含一點冒險,一點智力探索,一點趣味,讀完本書,你看待生命與鏽的態度,會完全不同。—黛博拉.布魯姆 ,《落毒事件簿》作者 生動有趣,這個有趣的閱讀讓我們明白,生活中每一樣我們覺得理所當然、無關僅要的事,對其他人而言可能相當重要。──《出版者周刊》 作者簡介 沃爾德曼Jonathan Waldman 曾為《戶外探索》、《華盛頓郵報》、藝文雜誌《麥克斯威尼》(McSweeny's)等許多媒體撰稿,興趣多元,除了藝文方面的才能,也當過堆高機司機、樹藝師、夏令營指導員、廚師。

成長在華盛頓特區,在達特茅斯學院學寫作,於波士頓大學受科學新聞訓練,也曾是科羅拉多大學斯克里普斯環境新聞研究員。在環境新聞領域深耕多年,因此能以常人所未見的角度,寫出鏽蝕這個我們欲除之而後快,卻常忽視的重要題目。《鏽:自然與金屬間無止境的角力》是他的第一本書。 譯者簡介 陳偉民 華文世界重要的科普作家。國立台灣師範大學化學系畢業,曾任國中理化科及高中化學科教師,目前從事高中教科書編寫,科普寫作及翻譯等工作,作品散見《科學教育月刊》、《青年世紀》、《發現》、《幼獅少年》、《中國時報》等報章雜誌。 譯有《改變世界的七種元素》、《打造化學力》、《觀念化學小學堂》、《神奇酷科學》

、《神奇酷數學》;著有《智多星出擊》(I、Ⅱ集)、《天才小玩子》、《誰殺了大恐龍?》、《大家來破案》(I、Ⅱ集)及《如何學好中學化學》等書。 序:一艘破舊的船 前言:無所不在的威脅 1. 自由女神也落難 2. 金屬無法逃脫的命運 3. 真正的鋼鐵人 4. 鋁罐的抗鏽法 5. 她最能看出鏽的美 6. 防鏽大使 7. 鋅鋪成的防鏽路 8. 別惹防鏽專家 9. 小豬偵察任務 10. 防鏽是技術還是詐術? 11. 抗鏽前景 防鏽,永不止息 不鏽的感謝 序 一艘破舊的船 關於船有很多種說法。有人說,船是水中的一

個洞,讓你把錢丟進去。他們說船(boat)就是「再拿出一千塊來!」(Bring Out Another Thousand!)的意思。有人說,擁有船及駕船的快樂,好比穿著整齊後以冷水淋浴,接著用手撕破一張張二十元美鈔。因此,也有人說,船東一生中最美好的日子,除了買船的那天之外,就是賣船的那天。 儘管有那麼多深具智慧的說法,我還是買了一艘約十二公尺長的船。那是2007年底的事。當時這艘船停泊在墨西哥的聖卡洛斯(San Carlos),科特斯海(Sea of Cortés)邊一個美麗的碼頭上。那個地方有許多棕櫚樹和大莊園,西邊是閃閃發光的深海水面,東邊是起起伏伏的火山,頭頂是索諾蘭州(Sono

ran)萬里無雲的天空。我和兩個朋友各出三分之一的錢買下這艘船。彼時我認為我們賺到了,不過其實是美麗的碼頭讓我們沖昏了頭。 當時我們這艘單桅帆船已經三十歲,而且絲毫不掩飾年歲。甲板上的每根螺絲都有一點環狀的鏽,支柱、艏部的欄杆和護欄上都有鏽斑,一片一片的鏽痕由上舷一路延伸到下方。桅杆上的鉚釘上蓋著一團白色粉末。艏部三角帆的軌道腐蝕得非常嚴重,以致於下面有一團黏糊。有一些穿透船身的青銅製管路已經呈現可怕的綠色,而海底閥門有很多都腐蝕到不能動。不鏽鋼水箱也鏽了,而且還會漏水。 她的外表一開始就這麼慘不忍睹,我們真該把她取名為「無光號」(Unshine),從原來的名字「日光號」(Suns

hine),很容易就可以改成這個名字。結果,我們卻選了一個難懂的希臘字眼Syzygy當船名,沒人知道那個字究竟怎麼唸,當時也不知道它的意思。 但是如果「朔望號」(Syzygy)只有外表上的缺陷,我們不會太在乎。我們駕著她出航,駛出碼頭的半途中,柴油引擎就因為熱交換器上堆滿成塊的鏽而過熱。縮摺帆鉤鏽得太厲害,在第一次要把主帆收捲起來時,就突然折斷。滑車卡住了,絞車緊到沒有什麼機械利益可言。風向標幾乎快掉下來。儀器都不能動,因為纏繞著穿過艙底水的銅線徹底腐蝕,無法導電。接環、螺旋扣、U形鉤銷、定鏈眼板、靠板、捲帆器軸承、引擎零件、錨機軸──能生鏽的東西每樣都生鏽了。 水、鹽、空氣和時間

,各盡本分的對這艘船造成傷害,也侵蝕了我的銀行帳戶。鏽就這麼一路腐蝕掉我的人生…… 前言 無所不在的威脅 鏽害得橋梁崩塌,數十人因而喪命。它至少在核能電廠害死了一堆人,幾乎造成爐心熔毀,且一直找那些貯存的核廢料麻煩。在冷戰高峰期,它把咱們威力最強大的核武器變得不成器。信不信由你,鏽曾經害美國最大的油管關閉,不得不和OPEC(石油輸出國家組織)協商。它害得軍用噴射機及軍艦無法執行任務,造成一架F-16戰鬥機及一架休伊墜毀,並使一架商用機的機身在飛行途中解體。 在1970年代,它也和許多房屋的火災脫不了關係,當時因銅的價格急速上漲,許多電工只好把銅製電線換成鋁線。最近,在稱為「腐蝕

界的傷寒瑪麗」事件中,美國維吉尼亞州的許多房屋,因為火爐用了含硫化鍶的中國製石牆,結果兩年內,屋子裡的銅管、銅線及冷氣機線圈就鏽壞了。 美國南北戰爭期間,南軍曾用十英寸(25公分)鑄鐵製巨砲攻擊南卡羅來納州的薩姆特堡,一百五十年後,鏽展開了反擊。為了防鏽,美軍動用了海洋級環氧樹脂及濕度感測計。鏽會先讓貨櫃船的速率慢下來,最後藉由推進器突如其來的脫落,終於害整艘船完全不動。它造成了人孔裡的數百次爆炸,炸飛了洗衣機,把熱水器炸得穿破屋頂,飛到半空中。 鏽會堵住火災灑水器的噴水口:這是氧化的雙重詛咒。它先破壞燃料箱,接著再破壞引擎。它會破壞武器,耗損消音器,摧毀高速公路上的欄杆,在混凝土

裡像癌症一樣散播開來。它還會讓地下室有破洞。 在舊金山東北方四十公里處,全美國最大、最麻煩的鏽蝕物正停在休森灣(Suisun Bay),令我的朔望號相形見絀。理所當然,這支國家防衛後備艦隊隸屬美國運輸部,運輸部簡直就在扮演上帝,努力滿足人員與機械需求。 許多人每天檢查這些船,在早期無法可管的時代,有許多老舊的商船會被拖到外海擊沉。現在這些船太脆弱了,無法拖吊出去、重新油漆,而且也不值得拖到德州拆解。但由於別無其他選擇,最後它們還是到德州去了。 更混亂的是,在2006年,美國海岸防衛隊堅持這些船在移動之前,必須把船殼上有侵略性的蚌類清理乾淨,然而加州水質管理局要求,進行上述清理

時不可汙染海灣,而且威脅每天要罰運輸部轄下的海事局25,000美元,直到想出解決方案為止。 環保團體對此提出訴訟,要求進行研究。當十位生物學家、生態學家、毒物學家、統計學家、模型專家及製圖專家在收齊蛤和貽貝,並採集數百件沉積物的樣本時,這些船正持續不斷的鏽蝕。出乎意料的是:它們確實會汙染港灣。至少已經有二十噸的鉛、鋅、鋇、銅及其他有毒金屬由船上落入海水。 參議員范士丹(Dianne Feinstein)一向對加州每項環保議題都有看法,但是這支後備艦隊要怎麼處理,動輒得咎,連她也不敢公開表示看法。 出乎意料的敵人 在另一段海岸,西嶼海軍航空基地裡,美國海軍實驗室裡二十四位

穿著夾腳拖的雇員,正在棕櫚樹下全力研究抗腐蝕的漆。因為鏽一直折磨著海軍,所以早在1883年,在這個地方成為航空基地之前,海軍諮詢委員會就在這裡測試抗腐蝕的配方。今天的漆有的有自癒功能,有的可以在水裡使用,有些在遇到鏽時會變色──然而鏽還是依然在折磨海軍。 事實上,鏽是這支地球上最強海軍的頭號威脅。藉由各項檢測標準,並根據許多海軍上將的說法(這些人說話的口氣,好像他們受雇於運輸部),地球上最強大的海軍正逐漸輸掉這場戰役。某一年,美軍部門年度維修會議的名稱就是:大哉鏽。佛羅里達州西嶼實驗室的座右銘是:「我們信仰鏽。」 據說發生在船上的那些事,也會發生在汽車上。他們常常這麼說:「在寂靜的

夜裡,你可以聽到福特的生鏽聲。」在俄亥俄州,鏽每年大約會讓汽車減輕約四公斤半,在夜裡,對你的耳朵而言,那相當於十四克的金屬音樂。這種症狀也發生在鏽帶以外的區域,且不限於福特汽車。 自從1972年以來,美國國家公路交通安全局已經命令福斯汽車召回七十五萬輛尚酷、衝擊者、免子及捷塔(Jetta)等燃料泵生鏽的車款,以及幾乎同樣多輛剎車線生鏽的車款。在國家公路交通安全局的堅持之下,馬自達召回了超過一百萬輛惰輪柄生鏽的汽車,本田召回了將近一百萬輛外殼生鏽的車輛。克萊斯勒召回了五十萬輛前懸吊系統生鏽的汽車,速霸陸召回了數目幾乎一樣多,而其他零件生鏽的汽車。福特召回了一百萬輛引擎蓋閂扣生鏽的探險家,和

將近一百萬輛彈簧易生鏽的水星和金牛座,還有將近四百萬輛SUV越野車及皮卡貨卡因為巡航控制系統開關腐蝕,可能導致停止中的車輛著火而召回,成為史上規模第五大的召回行動。日日夜夜,你都會不斷聽到這一類的消息。 鏽會攻擊車門檻板、門鉸鏈、門閂扣、淺盤形地板、外殼、燃料管、安全氣囊感測器、剎車、軸承、球形接頭、換檔拉索、引擎電腦及油壓管,導致方向盤耗損、輪子耗損、換檔耗損、燃料箱耗損、剎車失靈、安全氣囊失靈、雨刷失靈、車軸失靈、引擎失靈,以及在高速行駛中引擎蓋突然彈開。 電影「回到未來」裡穿越時空的DeLorean跑車,車身用不鏽鋼打造,舊款的荒原路華四驅車在底盤鍍鋅,有些1965年製的勞斯

萊斯的底部鍍了鋅,但是很少汽車公司能夠避開腐蝕的糾纏。現代、日產、吉普、豐田、通用、五十鈴、鈴木、賓士、飛雅特、標緻、凌志、凱迪拉克全都曾因為生鏽而召回汽車。泛世通(Firestone)曾因生鏽問題召回數百萬個鋼絲輻射輪胎。 克雷布魯克(Joan Claybrook)是美國國家公路交通安全局的消費者權利保護組織「公民」(Public Citizen)的主席,他在2003年曾經這麼說:「他們為了召回汽車所捏造的名目,比卡特先生的護肝藥丸廣告還要多。」 雖然如此,國家公路交通安全局從來都不曾為鏽捏造名目。永遠都是腐蝕惹的禍。美國研究腐蝕的教父,冶金工程師方塔納(Mars Fontana

)有一次開玩笑說,除了他定義的八種腐蝕的形式外,還有一種額外的形式,稱為「汽車腐蝕。」 自古以來的威脅 鏽真的無所不在,連《聖經》在描述它時,都流露出失敗主義。「不要為自己積攢財寶在地上,地上有蟲子咬,能鏽壞,也有賊挖窟窿來偷。」〈馬太福音6:10〉如是說。如果大自然會破壞你的努力,其他人又陰謀要盜取它,何必拚命?猶太人有句諺語描述了同樣的宿命:「麻煩之於人,正如鏽之如鐵。」鏽無堅不摧,以致於英國海軍部在1810年拒絕把木造船改成鐵殼船。皇家海軍認為「鐵不會游泳。」 連外太空都有鏽,那是氮原子(而非氧分子)造成的,對美國航太總署(NASA)而言,抗鏽也是不小的挑戰。 鏽

無所不在。難怪生鐵鍋要塗油,難怪銅製電線上要塗漆,難怪燈泡裡不能有氧,難怪火星塞上的電極是由釔、銥、鉑或鈀等金屬製成,難怪重大的牙科手術要花一大筆錢。美國最高階的防鏽官員稱鏽為「無所不在的威脅」。 幾乎每種金屬都會生鏽。鏽會留下明顯的疤痕,把鈣變成白色,把銅變成綠色,鈧變成粉紅色,把鍶變成黃色,把鋱變成紫紅色,把鉈變成藍色,也會把釷先變灰色再變成黑色。鏽也把火星變成紅色。在地球上,它賦與大峽谷、磚塊、墨西哥磁磚及血液顏色。鏽是無情的敵人,它不眠不休,不斷提醒我們,金屬和我們一樣都會腐朽。 如果請「廣告狂人」影集中的主角卓柏(Don Draper)來為金屬定調,他會說它像少女;美貌鮮

有人能匹敵,不可思議的迷人;但也要求受到時時關照,最好小心看護,因為很快會年華老去,而且還楊花水性。而這就是現代社會最重要的材料! 1 自由女神也落難1980年5月10日星期六那天,她的守護者睡到很晚。莫菲特(David Moffitt)大約在八點醒來,然後穿上休閒服。他喝了一杯咖啡,走出他位於自由島的磚房,到南邊的花園拔草。身為訓練有素的花卉培育專家,他曾參與詹森總統夫人美化華盛頓特區的工作,當時他擁有一座美麗的菜園。現在他擔任自由女神像國家紀念園區的主管,同樣擁有一座美麗的後院。像平常的休假日一樣,他準備做一點園藝工作,然後帶太太和三個小孩到曼哈頓,在市中心購物或在中央公園騎腳踏車。今天

是晴朗的日子,溫度大約為10℃,有一股穩定的微風由西南方吹過來。莫菲特跪著修剪玫瑰,幾小時後,他的主任管理員田納特(Mike Tennent)跑過來告訴他,有兩個人正沿雕像的外面攀爬。這倒是頭一遭。莫菲特抬起頭往上看,他淡褐色的眼睛努力聚焦,確定田納特說的沒錯。在他的休假日發生這種事,太過分了。莫菲特的房子離雕像大約一百三十公尺,在跑向那裡的路上,他聽到其他遊客由基座底部向上方的攀爬者吼叫。「混蛋!」他們喊道:「變態!」遊客的參觀受到干擾,他們反對這種行為,因為知道這種情況不可能以對他們有利的方式結束。莫菲特和遊客一樣生氣,但理由不一樣。他認為這些攀爬者正在褻瀆女神像,而且可能正在破壞它。四十

一歲的莫菲特有茂密的深褐色頭髮,並帶著休士頓口音,他得到這個工作(因為要與世隔絕,而被認為是辛苦的差事)是因為他在維護工作上的紀錄非常良好。這座島和雕像都已經年久失修,國家公園管理處承認,它的維護計畫徹底不足。近十二年來,莫菲特是第一位全職主管。在跑往雕像的半路上,莫菲特停下腳步,看著攀爬者展示一面旗幟。紅色的粗體字寫著「自由遭迫害」,下一句是「釋放普拉特(Geronimo Pratt)」。這時他才弄清楚,這兩位攀爬者是來鬧事的。雖然他不知道普拉特是誰,但知道這兩個傢伙是來抗議的。而且他也知道這種情況該怎麼解決。他看過電視上的報導,紐約警方有一組人員專門把人從高處驅離,他決定打電話給這些人。他

轉頭走進辦公室,下令疏散島上人員。至於雕像內部,則透過廣播系統宣布:因為作業問題,要求遊客移至碼頭區。接下來,莫菲特由辦公室打電話給波士頓的國家公園管理處地方督導辦公室。這些事他做過幾次了,而且命中注定還要再做好幾次。

高速公路車流模擬研究

為了解決不鏽鋼 公路車 的問題,作者黃雅惠 這樣論述:

隨著資訊科技的進步,以模擬的方式模擬高速公路的運行,可避免因實際勘查而耗費大量人力、調查困難且成本較高。為了瞭解高速公路運行的狀況,可運用系統模擬軟體建立模擬模型以模擬高速公路的運行,不僅能降低成本,也能模擬交流道的分佈和電子收費等高速公路路況因素,以便統計各地區及路段的車流量或得到其它公路運行資訊,且模擬結果能得到更精確的數值、縮小觀察誤差和針對高速公路問題模擬,而對模擬運行車流量模型的使用者而言,當壅塞狀況發生時,若用路人能明確地掌握行經道路的路況資訊(包含壅塞程度、替代國道或快速公路資訊、旅行時間推估…等),可提昇行車效率並節省行駛時間。 本研究採用計算高速公路車流量模擬

模型作為範例,對模擬結果進行驗證,以確認模擬結果是否符合高速公路實際的車流量數據,該模型是以模擬國道一號北區高速公路基隆至桃園路段車流量為主的模擬模型,並使用仿真軟體─SIMUL8做為建模工具,建立南北雙向高速公路環境模擬國道一號高速公路運行配置及車流量狀況,其模擬參數之設定則參考國道高速公路局之公開統計數據。 為了符合高速公路實際的車流量路況,本研究運用國道高速公路局所提供的即時路況影像,蒐集高速公路實際的車流量數據,將真實數據與模擬數據作比較,以檢驗模擬與實際行車時間差異。實驗結果發現因難以蒐集車輛目的地行程的實際數據,使模擬與實際數據檢驗結果存在差異,若未來能蒐集到車輛行程的實際數

據,可嘗試以T檢驗的方式做更細緻的分析,此外模型結構的參數設定需再調整和驗證,以期提高模擬數據的正確性和車流量模擬模型的實用性。