中原大學學費一學期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余凱思寫的 從清帝國到習近平:中國現代化四百年(套書) 和胡川安的 秦漢帝國與沒有歷史的人:殖民統治下的古代四川都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中原大學學費 - Piemontecontributi也說明:男生160; edu; doc 法政學群:中原高居第一,東吳起薪多2000元最多; 110-1日日新輕演講-申入剖析. 親愛的家長及同學: 為節約您寶貴繳費時間,避免 ...

這兩本書分別來自春山出版 和聯經出版公司所出版 。

佛光大學 公共事務學系 張中勇所指導 許瑋庭的 加拿大吸引移民因素之分析(1970-2019) (2021),提出中原大學學費一學期關鍵因素是什麼,來自於加拿大、移民、吸引力、推拉理論、人口移動。

而第二篇論文東海大學 社會學系 高承恕所指導 葉守禮的 世界經濟與山城農業: 長時段中的台灣小農經濟 (2020),提出因為有 世界經濟、地方社會、小農經濟、園藝農業、商品鏈的重點而找出了 中原大學學費一學期的解答。

最後網站中原大學學雜費及學分費繳費辦法則補充:數繳交學分費,但一學期修讀總學分數低於二學分(含)以下者,至少. 應繳交二學分之費用。 二、大學部學生當學期繳交全額學雜費者,修習碩士班及碩士在職進修專.

從清帝國到習近平:中國現代化四百年(套書)

為了解決中原大學學費一學期 的問題,作者余凱思 這樣論述:

「這本富涵思想性、鞭辟入裡的著作,是費正清、史景遷所撰歷史名著當之無愧的後繼者,未來,凡是攻讀中國現代史的學生和鑽研中國現代史的學者,必定會讀這本書。」──柯偉林(William C. Kirby),美國哈佛大學費正清中國研究中心前所長 「當今之世,我們都必須接受中國的巨大影響力存在於眾多領域這個事實。我們得學著和現在這個樣子的中國並存,而非和我們所希望的中國並存。因此,中國之外的每個人都需要研究中國,需要投注精力在相關的專業知識和學術知識上。我認為,無可替代的上佳之策仍是盡可能與中國協力前行,同時努力增進我們對中國內部動態、情況的理解。在全球化的世界裡,彼此的命運

緊繫相連,密不可分。我相信,對於隔著窄窄的臺灣海峽與中國大陸相望的臺灣來說,更是如此。」──余凱思(Klaus Mühlhahn),本書作者 本書是一部中國近現代通史,主軸在追索中國現代化之路,從清帝國入主中原的一六四四年開始講起,一路談到習近平上臺執政後的二○一七年,時間跨度將近四百年。被譽為是繼徐中約《中國近代史》、史景遷《追尋現代中國》,睽違多年之後的又一部重量級中國近現代通史。 二十一世紀最引人矚目的現象級現象,或許莫過於「中國崛起」。該如何理解中國崛起(威脅)這個迫切的當代議題?本書提供了一個全面且即時的歷史視角。 今日許多人將中國崛起

看成是這四十年的事,始於一九七八年鄧小平掌權,但歷史學家很清楚,中國崛起所花的時間遠超過四十年。本書作者余凱思為專治中國近現代史的漢學家,他跳脫中共民族復興敘事和中華民國史觀,以局外人的客觀眼光,對中國崛起進行長時段的考察。 從清帝國到習近平這段中國歷史,是一個龐然大物,內容複雜。為免讀者迷失在改革與革命、民亂與內戰、帝國侵略與軍閥割據的細微末節裡,作者馭繁為簡,聚焦於數百年來各政權在制度方面的缺失和重建,嘗試回答中國近現代史的一個核心問題:即,中國是如何轉型成為一個現代化的民族國家;亦即,如何從崩潰的帝國(滿清)、四面楚歌的共和國(民國時期)、停滯又瘋狂的毛主義中國,變成

現在的經濟巨人和超級強權。 作者特別留意經濟制度,著墨與洞見頗多,為其他中國通史類著作所少見;並盡可能將中國的發展置於國際和全球脈絡裡觀察,視野相對開闊,為本書另一特色。 全書結構井然,分成四部,每一部三章。各部開頭均有一篇全景式綜論,勾勒一個時代整體的輪廓。上冊包含第一部、第二部(從清帝國到中華民國在中國的統治結束),下冊包含第三部、第四部(從中共建國到習近平上臺後)。 名人推薦 專文導讀 羅士傑|國立臺灣大學歷史系副教授 共同推薦(依姓氏筆畫排序) 王汎森|中央研究院院士

吳介民|中央研究院社會學研究所研究員 李志德|鏡文學文化組副總編輯 林孝庭|美國史丹佛大學胡佛研究所研究員 林宗弘|中央研究院社會學研究所研究員 翁稷安|國立暨南國際大學歷史學系助理教授 張潔平|Matters創辦人 陳永發|中央研究院院士 湯志傑|中央研究院社會學研究所研究員 溫洽溢|世新大學通識中心副教授 好評推薦 ▲ 余凱思以制度變遷為軸,記述近現代中國歷經的改革、革命和戰爭,他的論點時常有違西方浮面印象,例如認為中國官僚系統是龐大凝滯的鐵板一塊。他也警示我們別將中國的經

濟成就視為一種獨特的中國模式,這份成就應該置於其歷史發展細節的脈絡中考察。──《紐約客》(New Yorker) ▲ 一部了不起的著作……寫作清晰且富同情的理解,顯然大量參考了新近研究成果……余凱思此書足堪最高讚譽,大力推薦。──芮納.米德(Rana Mitter),英國牛津大學現代中國歷史與政治教授 ▲ 名副其實擲地有聲的大作。完全以中文資料和視角為基礎,但又針對英語讀者大眾所關注和憂心之事發出令人信服之語。自費正清的大作問世以來,我們終於又看到一部嫻熟掌握中國傳統歷史、現代歷史、當代歷史的通史。余凱思的文字可以幫助全世界的人理解他們今日所必須應對之中

國。──齊慕實(Timothy Cheek),加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲研究院中國研究中心主任 ▲ 余凱思是鑽研現代中國史的世界頂尖學者之一。他的學識橫跨多個學科,而且既廣博又深入,以引人入勝的筆法敘述中國最後的帝國「清帝國」,敘述一場又一場的革命和竭力承繼清帝國的中華民國、中華人民共和國。他讓讀者認識到,中國久久未消的焦慮對二十一世紀的影響,或許比中國的復興對這個世紀的影響來得大。這本富涵思想性、鞭辟入裡的著作,是費正清、史景遷所撰歷史名著當之無愧的後繼者,未來,凡是攻讀中國現代史的學生和鑽研中國現代史的學者,必定會讀這本書。──柯偉林(William C. Kirb

y),美國哈佛大學費正清中國研究中心前所長、哈佛中國基金主席 ▲ 不凡的傑作。與上個世代的學術著作不同,《從清帝國到習近平:中國現代化四百年》未把中國當今的改頭換面當成正文後的補充說明。本書肯定中國是活躍於世界舞臺上的重要角色,將中國置於環環相扣的全球網絡中心,把國內政治與國際局勢連結起來,致力於以中國為主體來探討中國。──葉文心,美國加州大學柏克萊分校歷史系講座教授 ▲ 終於,我們有了一本以中國人作為他們歷史之主要建構者的嚴肅中國現代史入門書。本書告訴我們,中國人如何利用牢牢根植於他們自身文化脈絡和正規傳統裡的觀念和象徵,創造出獨樹一格的制度,用以迅速

回應他們所碰到的危機與機會。凡是想要瞭解當今中國對全球未來將產生多大影響的人,都該讀讀這本大作。──王國斌,美國加州大學洛杉磯分校歷史系特聘教授

加拿大吸引移民因素之分析(1970-2019)

為了解決中原大學學費一學期 的問題,作者許瑋庭 這樣論述:

全球化加速了國家內部以及跨國間的互動,打破國與國之間的有形疆界,直接或間接地促成人口移動現象頻繁出現。領土幅員遼闊、人口密度低的環境中,擁有豐富的生活與教育環境、健全法律體系、完善的社會福利制度、獨立的領土以及族群包容高等特性的加拿大,於2019年接納34萬永久居民,創下歷史新高。本研究欲透過「推拉理論」且分成政治人權、經濟發展、社會環境三個層面,藉由分析拉力國:加拿大構成人口移入的特色、推力國家:韓國與敘利亞造成人口移出的要素,來瞭解加拿大吸引移民的因素要件,甚至可作為我國人口移動趨勢的前車之鑑與增補之建議。拉力因素是緩慢形成且難以阻擋的;推力因素則常出於恐懼,像是(1.)韓國與敘利亞皆受

到民主化浪潮影響,人民要求實行民主政治來推翻長期獨裁統治政權,武裝鎮壓行動導致國內政治穩定性低、人民基本人權遭受侵害;(2.)韓國受財閥文化制度影響,儘管經濟發展良好但由於大企業掌握整體經濟命脈使中小企業生存不易,造成階級制度、競爭激烈的社會教育環境下,貧富差距大、失業率高以及自殺率高;(3.)敘利亞則是因爆發國內戰爭,造成經濟發展被受戰爭摧殘不堪與受歐美國家經濟制裁,社會環境更受氣候變遷土地荒漠化引發糧食危機,人民生活更貧困提升貧窮率。以上為該國造成人口移出之現象因素。人口的移出為了尋求更好經濟與生活品質。從研究發現得知,都市化發展快速導致生育率下降使人口衰退問題湧現,加拿大出於國家利益來接

納移民與難民,1971年的多元文化主義政策使加拿大社會環境形成文化馬賽克之特色,不僅政治穩定、保障人民基本權利、多元與包容性高的社會文化、穩定的經濟成長等,還將移民視為一種經濟政策,為加拿大經濟與社會發展帶來增添助益,故此為加拿大吸引移民的重要因素。

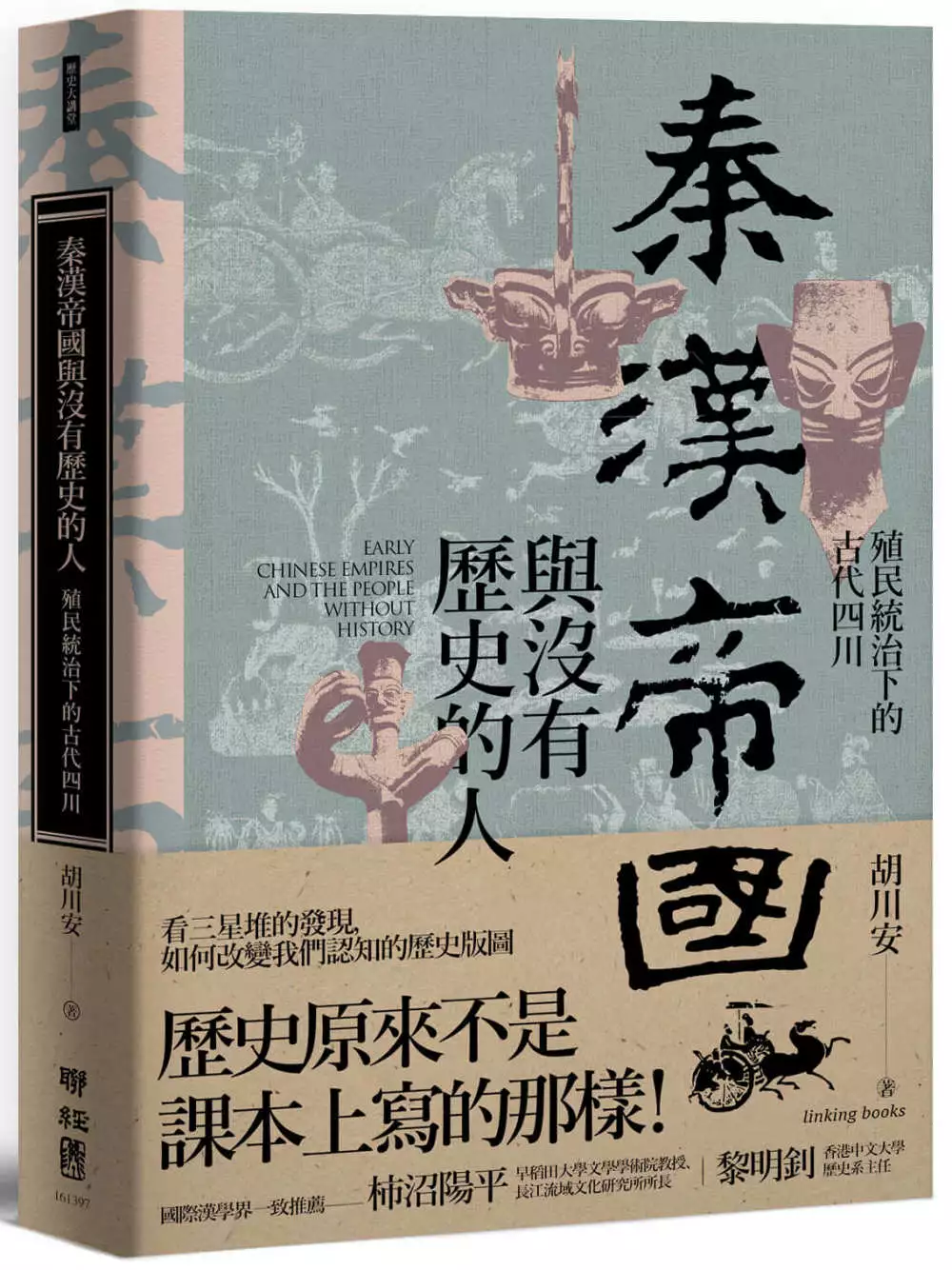

秦漢帝國與沒有歷史的人:殖民統治下的古代四川

為了解決中原大學學費一學期 的問題,作者胡川安 這樣論述:

歷史原來不是課本上寫的那樣! 中原是種想像,中華文化的起源不只一處?! 看三星堆的發現,如何改變我們認知的歷史版圖 「當中原周邊發現相當多與中原相異的文化、打破了過去中國文明單一起源的看法,而這些文化卻是過去文獻當中所沒有記載的,在我們過去的歷史知識中所缺乏的,我們如何解釋歷史文獻與考古材料間的差異呢?究竟這群沒有歷史的人 是如何消失的呢?」──胡川安,《秦漢帝國與沒有歷史的人•導論》 所謂的「中華」,在哪裡? 是由中原輻射出去的文明嗎? 僅限所謂的「漢人」嗎? ▍三星堆:挑戰「中原」概念的外星人文化 1986年中國四川省三星堆商代後期兩大祭祀坑的發現,震驚了

海內外,也給了我們重新思索自身起源的新起點。 三星堆的著名面具和人像是十足的「異國」面孔,被媒體稱為「外星人的傑作和遺跡」,青銅器鑄造技術也有別於中原。這個高度發展的文明一點也不「漢人」、被排除在我們熟知的脈絡外,挑戰所有人對中原文化的認知。 ▍秦漢帝國殖民導致三星堆文化覆滅? 3千年前的三星堆文明讓我們看到新的「中原」面貌同時,也激發更多疑問。其中最讓人不解的,就是這個東亞大陸上漢文化以外的另一個高度文明,為何會消失呢? 歷史學者胡川安相互參照歷史記載與考古結果,大膽推論出了可能的解答:三星堆文明的消失,肇因於被秦帝國殖民! 原來秦一統天下從來不只「滅諸侯,成帝業

,為天下一統」,而是爭奪資源的殖民統治。由秦、西漢而東漢,古代四川人在外來漢文化殖民統治下生活,他們反抗、掙扎於自我認同,知識分子不得不想辦法在帝國體制內生存。在東漢末年,他們的文化竟還達到驚人發展,不受帝國崩潰影響。 ▍中原是種想像,中華文化的起源不只一處? 過去,我們相信自己是「龍的傳人」,想像中華民族有單一、共通的祖先。四川三星堆文化的出土,讓我們得以用新材料、視角回顧歷史,刷新我們對古代歷史的認知、拓寬視野。 各界推薦 李峰(哥倫比亞大學早期歷史和考古教授) 柿沼陽平(早稻田大學文學學術院教授、長江流域文化研究所所長) 葉山(加拿大麥基爾大學講座教授) 黎

明釗(香港中文大學歷史系主任) (依姓氏筆畫排序)

世界經濟與山城農業: 長時段中的台灣小農經濟

為了解決中原大學學費一學期 的問題,作者葉守禮 這樣論述:

不同的研究尺度,可能帶來不一樣的詮釋意義。本研究希望透過「世界經濟」與「地方社會」兩個重要的觀看尺度,重新詮釋「山城農業」的經濟特質與社會基礎,討論台灣農業1960年代以來「園藝農業轉向」與「園藝作物爆炸」的歷史意義,拓寬我們對於台灣小農經濟的理解。「山城」是一個台灣中部重要的高附加價值多樣化園藝作物產區,也是一個客家人的生活圈,橫跨東勢、石岡、新社、和平和卓蘭等五個鄉鎮。通過對於「地方農業經濟圈」的長時段歷史考察,我們可以瞭解世界經濟與地方社會的辯證運動,如何一次又一次帶動農業商品鏈的組織、斷裂與轉移,反覆重塑這個地區的農村地景與作物面貌。我們希望指出,由於農業流通與生產網絡中介機制的不同

,小農經濟也可能展現出不一樣的社會經濟意義。

中原大學學費一學期的網路口碑排行榜

-

#1.【ETtoday】私立大學「學費最快回本」調查出爐! 這5校跌破 ...

資訊學群:長庚大學、中原大學、東吳大學、淡江大學和逢甲大學。 ... 都是5000元,而長庚每學期學費又比其他學校少近1萬元,再度顯現其「低學費、高起 ... 於 www-ch.scu.edu.tw -

#2.徐金錫‧甘俊二訪談錄 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

0 The Reminiscences of Jin - shi Hsu 2 2 一件夾克穿了三、四年念大學的時候, ... 我還記得那時候的學費很高,因為中原理工學院是私立學校,學費一學期好像要 1 千餘 ... 於 books.google.com.tw -

#3.中原大學學費 - Piemontecontributi

男生160; edu; doc 法政學群:中原高居第一,東吳起薪多2000元最多; 110-1日日新輕演講-申入剖析. 親愛的家長及同學: 為節約您寶貴繳費時間,避免 ... 於 piemontecontributi.it -

#4.中原大學學雜費及學分費繳費辦法

數繳交學分費,但一學期修讀總學分數低於二學分(含)以下者,至少. 應繳交二學分之費用。 二、大學部學生當學期繳交全額學雜費者,修習碩士班及碩士在職進修專. 於 acct.cycu.edu.tw -

#5.南山高中

繁星閃耀照南山! 111大學繁星46位摘星:國立大學22人,頂尖大學18人,2 位通過醫學/牙醫第一階段篩選 ... 2022-07-01 11002國中部及高中部學期補考名單. 於 www.nssh.ntpc.edu.tw -

#6.【全球前5%研究所X 高貴不貴物超所值學費資訊】 你/妳就像 ...

目前國內國立大學日間部研究所學費,平均每學期大約是3萬多元,而私立大學日間部 ... 通常各校都是採學分另外計算,所以通常每一學期都會增加一萬元不等的學費支出。 於 m.facebook.com -

#7.中原大學109學年度學雜費收費標準表

天普大學商學管理學士學位(大一~二). 108,350 ... 註: 有關詳細繳費規定,參閱「中原大學學雜費及學分費繳費辦法」。 ... 財金系入學後第一學期另繳交1次3,000元。 於 acct.cycu.edu.tw -

#8.河南30多项资助政策不让一个学生因贫失学|入学|助学金

高中教育阶段普通高中原建档立卡家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生,全部免除学费和住宿费;这些学生和其他 ... 於 henan.163.com -

#9.108中原大學商學管理雙學士學位學程簡章.pdf

中原大學 商學院(College of Business, Chung Yuan Christian ... 赴外交換一學期/一學年。 ... 大一、大二兩學年繳交中原大學學費,費用為一年25 萬新台幣。大. 於 www.tncvs.tn.edu.tw -

#10.世新、中原、實踐提報調漲學雜費 - 中華日報

世新大學、中原大學、實踐大學等三所私立大學一0七年依規定向教育部提報 ... 新、實踐、中原大月每學期五點五萬學雜費,三校若調漲成功,每位學生一 ... 於 www.cdns.com.tw -

#11.中原大學110學年度學雜費收費標準表

財金系入學後第一學期另繳交1次3,000元。 修習數位音樂就業學程、人文與教育學院學士學位學程部分音樂相關課程自108學年度起收取專業場地器材使用費:. 於 acct.cycu.edu.tw -

#12.2022北京信息科技大学优势专业排名北京信息科技大学 ... - 查字典

小编:江JSX 时间:2022-07-12 11:43:33. 2022北京信息科技大学优势专业排名,2022年国家级特色专业4个:车辆工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术 ... 於 m.chazidian.com -

#13.【留学台湾】中原大学第一学期学杂费全免(2份)

本校提供僑/外籍生獎學金訊息與報名情況說明如下,請參閱:. 台湾中原大学提供2份新生奖学金(可获得第一学期学杂费全免)。 申请条件: 1. 需要 ... 於 www.chhs.edu.my -

#14.中原大學110學年度學雜費收費標準表 - Noteperformer 3 torrent

Noteperformer 3 torrent. 中原土木工程學系找中原土木工程學系詳情相關土木工程學系. 一、課程地圖2021 2022 開授課程面對社會多元化的發展、資訊科技的進步、市場 ... 於 aliciameseguer.es -

#15.大家最近有去中原大学交流的吗,一学期花多少钱啊? - 知乎

17年9月份去中原大学商学院企业管理学系做了一学期的交换生。学校的大门,拍得比较随意...从这个门出去能… 於 www.zhihu.com -

#16.亞洲大學110學年度學雜費收費標準

其他費用(全校統一收費標準). (1)語言實習費: a.大一新生及大二外文系學生每員每學期600元。 b.轉學生若需補修語言實習課程者,亦按大一新生標準收費。 (2)電腦及網 ... 於 acc3.asia.edu.tw -

#17.43岁农民和女儿一起高考,当上大学辅导员 - 全网搜

女儿苏晓梅出生后,苏以彬把圆梦大学的希望寄托在了女儿身上。 ... 大一下学期,苏以彬的英语成绩突飞猛进,从大一上学期时的67分,提高到了89分。 於 sunnews.cc -

#18.有誰知道臺灣中原大學怎麼樣?我們學校有個交換生專案

我們學校有個交換生專案,去一學期,免學費,自付生活費飛機費, ... 若為211院校的學生去中原大學交流算是門當戶對,但是985層次的學生到中原大學就會 ... 於 www.stdans.com -

#19.中原大學碩士班學費的評價費用和推薦 ... - 教育學習補習資源網

三、大學部學生延肄期間未繳交全額學雜費者: (一)修習大學部、碩士班及博士班 ... 中原大學碩士班學費在中山醫學大學109學年度第1學期學雜費徵收表的評價費用和推薦. 於 edu.mediatagtw.com -

#20.獨家〉學費最快回本的私立大學Top5,最佳投報率私校出乎意料

工程學群:長庚低學費、高起薪最划算,淡江、中原緊追其後 · 資訊學群:長庚學費投報率第一,中原、東吳次之. 於 www.gvm.com.tw -

#21.105學年度大學校院提供教育部臺灣獎學金受獎生學雜費優惠 ...

中原大學. 全校招生系所. 免學雜費(受獎生學費及雜費上限於新臺幣4萬元以內,由 ... 第二至四年(6個學期),若前一學期學業成績達80分以上者,繼續給予學雜費減半; ... 於 www.roc-taiwan.org -

#22.中原大學這學期廢除二一退學制輔大教務會議未過 - 聯合報

輔仁大學日前教務會議上,理工學院生科系提請廢除學業退學制度,但最後提案未過;中原大學也自108學年第一學期,取消了連續兩次二分之一成績不及格會 ... 於 udn.com -

#23.重磅!2022年小店区小学毕业生升初中工作实施办法 - 网易山西

本着尊重历史、注重衔接的原则,山大附中、小店区三中原片区范围内学生 ... 掐尖招生;严禁收取择校费、与招生入学挂钩的赞助费以及跨学期收取学费; ... 於 sx.news.163.com -

#24.關於中原大學.....學費........

我是今年要就讀中原大學工業工程系...推甄上的^^我想先了解一學期...各項費用是怎麼算的...比如說宿舍費...學費等等...還有...男生宿舍有冷氣嗎. 於 z99jr17b.pixnet.net -

#25.國立中興大學110 學年度學生各項繳費標準一覽表

註8:全學期於國外學校修讀雙聯學位者,僅收取學費全部、雜費五分之四。 二、碩、博士班:. (一)84-99 學年度入學碩、博士班學生. 於 secret.nchu.edu.tw -

#26.臺北市立中崙高級中學|

2022-07-12, 慈濟科技大學與慈濟慈善事業基金會主辦之「2022第六屆全國慈悲科技創新競賽」-高中職組院組收件截止時間延期至111年7月25日(星期一) 附件 ... 於 www.zlsh.tp.edu.tw -

#27.中原大學 - 大學博覽

本校於102學年度第一學期領先全國推出「就業學程」,至今與90家以上企業或公協會合作,共成立80個就業學程。 科系與就業出路. 理學院(窮理致知鍥而不捨). 學系及連結 ... 於 www.testnews.com.tw -

#28.中原大學學則

3.15 教育部台高(二)字第0960027662號函備查96.5.19 95學年度第二學期第1次校務會議修正第一條本校為處理學生繳交學雜費及 ... 於 iverskaya.es -

#29.2009年湖南女生被顶替上大学,顶替者父亲扬言 - 朝阳新闻

一转眼,罗彩霞就到了大三的下半学期。 眼看马上面临大四毕业、进入社会找工作,罗彩霞和周围的同学一样,开始准备教师资格证的考试 ... 於 sci-hub.mk -

#30.中原大學-校1-1.本國籍日間學士班以下學費、雜費收費基準-以 ...

學年度 設立別 學校類別 學校名稱 系所名稱 學制班別(日間) 學費收費... 109 私立 一般大學 中原大學 特殊教育學系 學士班(日間) 38870 109 私立 一般大學 中原大學 商業設計學系 學士班(日間) 40870 109 私立 一般大學 中原大學 設計學院設計學士原住民專班 學士班(日間) 40870 於 udb.moe.edu.tw -

#31.國立臺灣科技大學109 學年度學雜費標準

項目. 管理研究所博士班. 學分費. 一、每一學分費為8,200 元,每學期固定繳交基本學分費32,800 元。 二、每年繳交三學期,共收六學期基本學分費。 三、有學分抵免之學生, ... 於 ntust01.ntust.edu.tw -

#32.中原大學學費一學期、中原學費ptt - 披薩評價推薦資訊集合站

中原大學學費一學期 在PTT/mobile01評價與討論, 提供中原學費ptt、中原大學學費分期、中原大學學費減免就來披薩評價推薦資訊集合站,有最完整中原大學學費一學期體驗 ... 於 pizza.reviewiki.com -

#33.中原大学一学期研修项目

一、项目类别. 一学期研修. 二、专业选择. 对外汉语专业。 三、适合学院. 文学院及全校各专业。 四、项目要求. 绩点:2.0以上。 五、费用. 1、学费:58000~74000元新 ... 於 yyxy.jisu.edu.cn -

#34.中原大學失業家庭免學費 - 人間福報

中原大學 主任秘書吳肇銘表示,「惜學助學金」主要是提供因金融海嘯而導致家庭生活陷入困境學生,每學期學費全免,預估學生將可減輕三萬多元負擔。第一階段將提撥校方 ... 於 www.merit-times.com -

#35.中原大學學費貴嗎 - 軟體兄弟

40,870. ,中原大學109學年度第2學期學雜費繳費公告,. ... 路徑:掃描QR Code或中原大學 ... ,學雜費要漲了?! 中原大學. ... 推甄上的^^ 我想先了解一學期. 於 softwarebrother.com -

#36.中原大學學雜費及學分費繳費辦法

中原大學學費中原大學學雜費 及學分費繳費辦法 · 中原大學學期學雜費繳費公告 · 2018中原大學學雜費及學分費繳費辦法 · 中原大學註冊率100% 堅持「教育理念」獲社會肯定 · 堅持 ... 於 www.feldora.co -

#37.中原大學 - 大學問

中原大學 收藏 ... 110年學費 46060~54870元/學期 ... 理工學院」,以「篤信力行」為校訓,設物理、化學、化工、土木工程等4個學系;民國69年8月1日改制為中原大學。 於 www.unews.com.tw -

#38.中原大學109學年度學雜費收費標準表(本地生

資訊系碩專班自109學年度起入學新生每學分費1,550元。 第一次修習使用專業教室之課程(當學期):修習1門課程收費2,000元,修習2門課程以上收費 ... 於 acct.cycu.edu.tw -

#39.中央中原元智大學調漲學雜費學生上網抱怨

元智說,因多年未調漲學費,去年一口氣大調漲,今年比照其他私立大學調幅,與各校學雜費差不多,可能連續兩年調漲,學生才感覺漲幅很大。 今年大學新鮮人 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#40.在職專班EMBA收費概況 - 高點研究所

學校, 類別, 學雜費&學分費 (依各系所收費不一), 畢業學分. 台灣大學 · EMBA. 學雜費168,000元/學期(至少繳足6學期). 學分費11,130元/學分. 36學分. 在職專班. 於 master.get.com.tw -

#41.求開導文略長 - 中原大學板 | Dcard

每個學院的學雜費不同但零零總總加起來也差不多雖然已經知道大學費用很貴了但沒想到這裡一個學期可以讓我讀高中兩年也告訴自己要認真讀書不要浪費這些 ... 於 www.dcard.tw -

#42.中原大學108學年度學雜費收費標準表(本地生)

二、碩、博士班(不含碩士在職專班)學雜費及學分費收費標準:. 理. 商. 設計. 商. 電資. 第一次修習使用專業教室之課程(當學期):修習1門課程收費2,000元,修習2門課程 ... 於 acct.cycu.edu.tw -

#43.中原大學EMBA領導創新與博雅組 - 華人教育資訊平台

時間:原則以週六整天為主地點:中原大學校本部 · 共40學分 · 每學期學雜費49210元、學分費4000元 · 109學年度: · 1.得有學士學位者,需具有10年(含)以上工作經驗 · 有,招收以 ... 於 www.ceip.tw -

#44.中原大學

6 男生宿舍每學期:力行樓6,600元;信實樓11,000元。 註:有關詳細繳費規定,參閱「中原大學學雜費及學分費繳費辦法」。 中原大學. 於 gjxy.nchu.edu.cn -

#45.私立大學「學費最快回本」調查出爐! 這5校跌破想像有最高投 ...

... 管學群第一名全是長庚大學拿下,法政學群中原大學,人文社會學群則是中華大學奪冠。 (私立大學,私校,學費,學貸,報酬率,投報率,長庚大學,中原大學, ... 於 www.ettoday.net -

#46.现在台湾的公立大学(私立也行)是否在大陆招本科生?

7 天前 — 若要进入台湾的顶尖私校,如辅仁大学、淡江大学的热门专业,需要高出一本数十分. 4.条件如上所述. 5.不含住宿、书籍费的学费一学期约11000-12000RMB. 於 edu.iask.sina.com.cn -

#47.3校漲2%學費案勝訴教部將審核- 政治要聞 - 中時新聞網

至於世新大學、中原大學與實踐大學的學費調整案,教育部指出,3校因「107 ... 如通過,至少將有2%調漲,若以一學期學雜費新台幣5.5萬元計算,下學年 ... 於 www.chinatimes.com -

#48.中原大學學費 - evgeniya-shaposhnikova.ru

Ms 553; edu; doc 法政學群:中原高居第一,東吳起薪多2000元最多; 110-1日日新輕演講-申入剖析. 親愛的家長及同學: 為節約您寶貴繳費時間,避免攜帶 ... 於 evgeniya-shaposhnikova.ru -

#49.標籤: 中原大學學費 - 翻黃頁

我是今年要就讀中原大學工業工程系...推甄上的^^ 我想先了解一學期...各項費用是怎麼算的...比如說宿舍費...學費等等... 還有...男生宿舍有冷氣嗎....? 在面試的時候有 ... 於 fantwyp.com -

#50.公立學費vs私立學費到底差多少?!?! - TUN大學網

我是國立然後資訊學院的,學費一學期大概在兩萬五。住宿費大概是七千八,所以加起來不會太貴。還算是可以負荷的了。 至於學校的話建議是選能夠學的到 ... 於 university.1111.com.tw -

#51.學校及各學院每生收費標準 - 臺灣大學校務資訊公開專區

學校及各學院每生收費標準. 以當學年/學期公告於本校學雜費專區之資料為準 ... 碩博士班(非專班)學雜費, 111 學年度 ... 近三年各學院一般生每生學雜費標準. 於 ntuinfo.ntu.edu.tw -

#52.中原大學在職專班學費2022-精選在Instagram/IG照片/Dcard上 ...

在職專班EMBA收費概況; 台灣大學· 學雜費168,000元/學期(至少繳足6學期). 學分費11,130元/學分. 36學分; 學雜費59,000-77,190/學期. 於 big.gotokeyword.com -

#53.【中原大學室內設計系學費】中原大學109學年度學雜費收... +1

中原大... 中原大學109學年度學雜費收費標準表系別. 學費. 雜費. 合計. 延肄生. 每學分費. 應數. ... 108年學費46060~54870元/學期. ... 請問中原室設的學費一學. 於 tag.todohealth.com -

#54.3校漲2%學費案勝訴教部將審核 - 奇摩新聞

至於世新大學、中原大學與實踐大學的學費調整案,教育部指出,3校因「107 ... 如通過,至少將有2%調漲,若以一學期學雜費新台幣5.5萬元計算,下學年 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#55.學雜費資訊 - 教務處- 國立宜蘭大學

學雜費 資訊最後更新時間:2022/06/14 ... 102學年度第一學期學雜費收費標準 · 101學年度第二學期學雜費收費標準 · 101學年度第一學期學雜費收費標準 · 100學年度學雜費 ... 於 academic.niu.edu.tw -

#56.銘傳大學110 學年度正規生、延修生、暑修收費標準一覽表

(一) 正規生繳費規定:. 1. 大學部、碩士班、博士班應繳學費及雜費;碩士在職專班應繳雜費及依學分費為計算. 標準乘算學分數之費用。 2. 碩士在職專班每學期預收9 學分, ... 於 academic.mcu.edu.tw -

#57.3校漲2%學費案勝訴教部將審核 - 好房網News

至於世新大學、中原大學與實踐大學的學費調整案,教育部指出,3校因「107 ... 如通過,至少將有2%調漲,若以一學期學雜費新台幣5.5萬元計算,下學年 ... 於 news.housefun.com.tw -

#58.【新聞稿】全國首例中原大學欠薪遭教育部連罰三次 ... - 苦勞網

但對於此一已遭教育部「連罰三次」的案件,迄今卻未有積極作為,甚至因此損及廣大中原學生學雜費所積累之校務基金淪為「罰款」,著實可惜。本會期盼中原 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#59.庆阳一中2022年高中招生录取公告 - 网易

经过逐鹿中原,你终于鏖战群雄,脱颖而出,被庆阳一中录取。 ... 庆市价费字(2008)75号),收取本学期学费570元(微信或支付宝现场扫码缴费)。 於 www.163.com -

#60.學生壓力山大這3大學下學期擬漲2%學雜費!4年多支出8800元

世新大學、中原大學、實踐大學的學雜費將調漲!過去這3校曾在2018年曾向教育部提報調漲學士班學雜費,但遭教育部否決後提行政訴訟,去年台北高等行政 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#61.中原大學會計學系

防彈膠囊有效嗎; 土木202院級智慧型翻轉教室; 21 105 學年度第一學期第二次系務會議通過106; 中原財金系與元大金控產學合作; 土木202院級智慧型翻轉 ... 於 lemissestetica.it -

#62.國立清華大學110 學年度各系所學位學程學費及雜費(學雜費 ...

(一)修習學分數(含教育學程,不含體育)10 學分以上:收取全額學費、雜費。 ... 一、在學期間每學期均須繳交學雜費基數,另依每學期所修學分數收取學分費,學分費為 ... 於 dgaa.site.nthu.edu.tw -

#63.中華大學109學年度學雜費收費標準表

3 語言實習費. 1,200元/學期. 適用對象:大學部與進修學士班各系學生,其主. 要收費性質屬大一、大二考英語線上測驗(大一上. 學期及大二下學期),以及在學學生使用之語言. 於 accounting.chu.edu.tw -

#64.台灣110所大學生均經費調查》選哪所大學最划算?台大不如 ...

「我們的生均經費會高,是因為人數比較少,一班只有40人,」馬偕醫學院校長李居仁說明,醫學系固定投資成本高,學生數量多對經營比較划算,「所以我們都是 ... 於 www.cw.com.tw -

#65.學雜費收費標準表 - 中原大學會計室

數學系物理系化學系心理系生科系. 化工系. 土木系醫工系機械系生環系電子系工業系資訊系電機系管研所企管系國貿系財金系會計系資管系財法系建築系室設系商設系景觀系. 於 acct.cycu.edu.tw -

#66.中原大學學費 - 台灣商業櫃台

8月16日後亦可自行下載繳費單,路徑為: 中原大學首頁→網頁下方快速連結→學雜費專區→查詢與列印應繳學雜費→輸入帳號(身分證字號) ... 推甄上的^^ 我想先了解一學期. 於 bizdatatw.com -

#67.中原大學110學年度學雜費收費標準表(本地生、僑生)

繳交學分費者,體育、軍訓按上課時數以2學分計算學分費。 修習「器樂演奏一~四」課程每項樂器每學期收取器樂指導費12,500元。 資訊系碩專班 ... 於 acct.cycu.edu.tw -

#68.3大學將調漲學雜費4年恐多付8800元 - CTWANT

世新大學、中原大學、實踐大學3校曾在2018年曾向教育部提報調漲學士班學 ... 大學3校當年提出申請調漲幅度皆超過2%,假設以每學期5萬5000元學雜費調 ... 於 www.ctwant.com -

#69.中原大學是國立的嗎

中原大學 ,是一所位於台灣桃園市中壢區的私立大學,創立於1955年,為美籍牧師賈嘉美、基督徒張靜愚、鈕永建、郭克悌、陳維屏、瞿荊洲等人首倡設立,並 ... 於 terra-nostra.cat -

#70.中原大學學費貴嗎

中原大學學費 貴嗎. 有就業學程資源比較多雙聯學制缺:1. 東華國立資工系經費很多設備也超好學費只要私立一半畢業後出路很不錯還有五星級宿舍可以住 ... 於 beblagiaraassisi.it -

#71.中原大學學費 - Kaanobu

中原大學 109學年度第2學期學雜費繳費公告(109-2 Tuition Fees Announcement) 承辦單 ... 繳費期限:110 年1 月11 日(一)至110 年2 月17 日(三) 繳交學分費對象:碩博士 ... 於 www.xiadge.co