中國世界遺產的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦社團法人臺灣竹會寫的 從竹子到竹房子:給所有人的竹構築指南 和《郵票上的中國世界遺產》編寫組的 郵票上的中國世界遺產都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國的世界遺產@ 河畔小築也說明:置頂 中國的世界遺產 · 1.文化遺產---世界文化遺產包括文物、建築群和考古遺址三大類 · 2.自然遺產---自然遺產包括由自然和生物所組成的自然面貌、瀕危 ...

這兩本書分別來自田園城市 和廈門大學所出版 。

國立雲林科技大學 設計學研究所 邱上嘉所指導 馮迪的 基於旅遊需求與文化路徑視角之中國淮安漕運文化遺產研究 (2021),提出中國世界遺產關鍵因素是什麼,來自於文化路徑、遊客體驗需求、景觀敘事、遺產旅遊、漕運、旅遊目的地規劃。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 夏鑄九所指導 余映嫻的 再造「天地之中」:文化遺產的資本化 (2019),提出因為有 天地之中、世界遺產、保存、創造性破壞、集體象徵資本、少林寺的重點而找出了 中國世界遺產的解答。

最後網站【数·百年】守护世遗瑰宝贡献中国力量則補充:中国 的世界遗产大家庭扩大了。7月25日,随着主持人落槌定音,“泉州:宋元中国的海洋商贸中心”项目通过第44届世界遗产大会审议,正式列入《世界遗产 ...

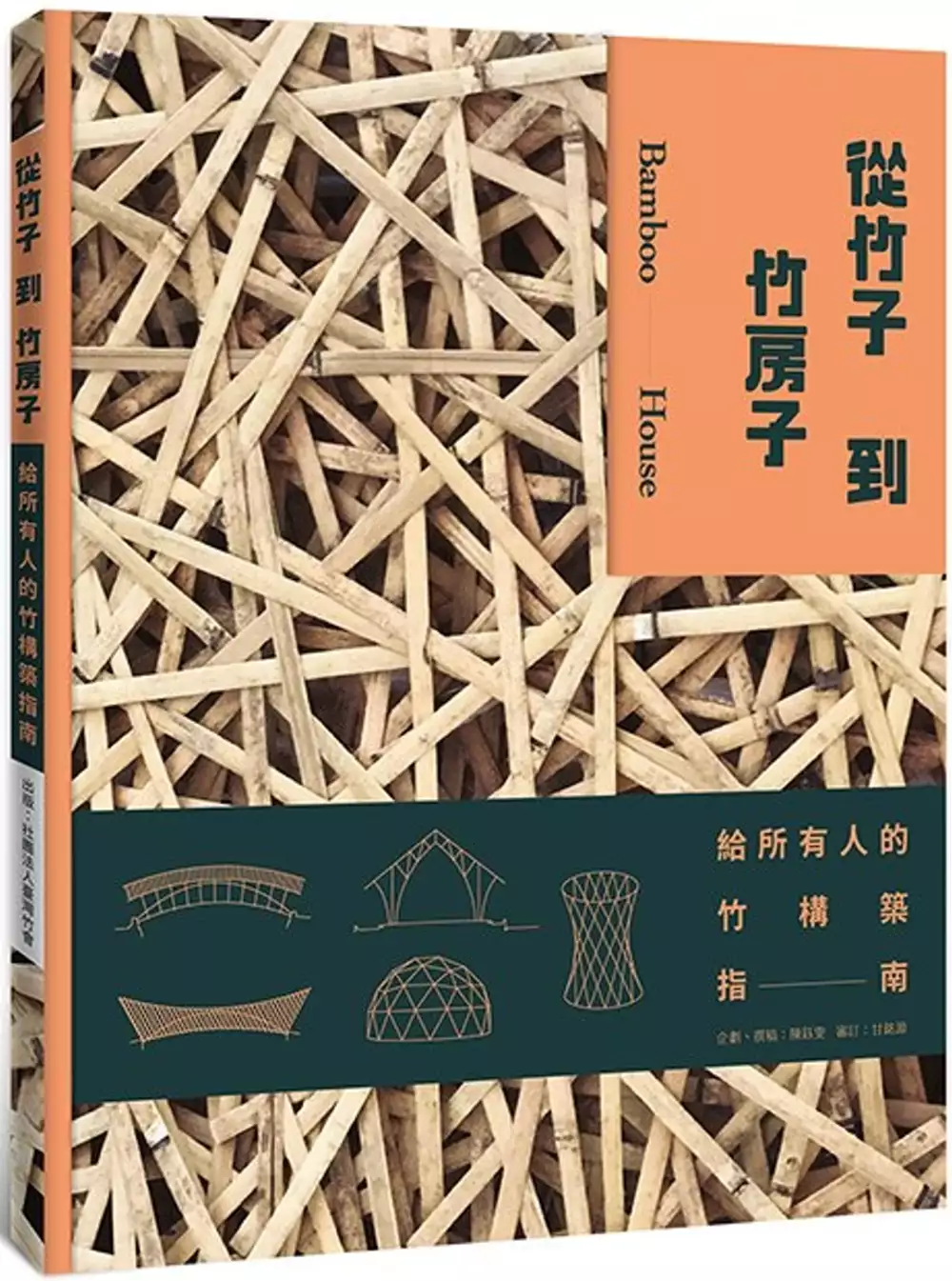

從竹子到竹房子:給所有人的竹構築指南

為了解決中國世界遺產 的問題,作者社團法人臺灣竹會 這樣論述:

這是一本將台灣建築師們數十年來的竹建築技術與經驗,轉化為一般民眾易讀易懂的手冊。從竹子的特性談到竹材處理、竹構的基礎施作,深入淺出地說明從竹子變成竹房子的過程,並輔以國內外精彩的竹建築作品介紹。

中國世界遺產進入發燒排行的影片

每一次的工作可以兼觀光,真的很幸福。

基於旅遊需求與文化路徑視角之中國淮安漕運文化遺產研究

為了解決中國世界遺產 的問題,作者馮迪 這樣論述:

地方遺產旅遊的開發,或以資源吸引力為主弱化了遊客的地位,或為迎合遊客需求而過度開發遺產,始終沒有將遺產資源與遊客需求這二者進行協調發展。為平衡地方在遺產旅遊開發過程中目的地供給端和旅遊觀光需求端之關係,解決當前地方文化遺產旅遊中的過度開發、商業化、遺產損毀、遊客需求不滿足等問題。本研究將以國際古蹟遺址理事委員會提出的文化路徑概念為基礎,結合體驗經濟背景下遊客的體驗需求,以中國淮安漕運文化為例對遺產旅遊目的地進行規劃,來探索如何將文化路徑理念轉化為地方旅遊開發實踐的策略。研究在前期以文獻探討首先歸納了文化路徑的核心概念,主要包括文化遺產保護、遺產旅遊、景觀敘事、遺產目的地規劃等,並分析了體驗經

濟背景下遊客體驗需求的內容。然後廣泛搜集淮安漕運文化遺產的相關資料,經內容分析法後根據遺產屬性將漕運遺產資源進行分類。接著採用訪談瞭解淮安在地人對漕運文化路徑開發的看法和建議,並根據結果完善漕運文化路徑體系。在此基礎上,最終以問卷形式調查研究所開發之漕運文化路徑價值與遊客體驗需求的關係,即漕運文化路徑價值在多大程度上能夠滿足遊客對地方文化遺產旅遊的體驗需求。在訪談階段發現除了研究所歸納之漕運遺產資源,在地民眾認為人文歷史資源等同樣是淮安漕運的重要代表,最終研究將淮安的漕運文化路徑分為五類,分別是工程設施類、民生運輸類、政治機構類、漕運名人類、地方衍生類。問卷調查結果顯示在供給端中,遊客認為文化

路徑價值的重要性為遺產保護、旅遊觀賞、主題故事、經濟價值、場所吸引力等。在需求端中,遊客認為體驗需求的重要性為服務、教育、審美、休閒等。通過進一步的典型相關分析發現,有一對典型相關變數達到顯著結果,即文化路徑價值與遊客體驗需求之間存在典型相關關係。另外,遊客的背景特徵在個人的價值感知與體驗需求中具有一定的影響。研究以文化遺產保存、遺產旅遊、景觀敘事、旅遊目的地規劃等作為文化路徑的核心概念,在遊客對文化路徑價值感知的基礎上探索了其對遊客體驗需求的影響,建立了淮安漕運文化路徑開發的實踐模式。在地人、文化路徑價值、遺產資源等屬於文化遺產旅遊中的供給端,遊客、遊客體驗需求、景觀等屬於需求端。從供給端出

發,需要編織歷史情景,呈現明確的漕運主題,達到「暢」的旅遊景點安排,讓遊客在遊覽之中瞭解地方故事,同時還要合理規劃遊覽時間,讓遊客在漕運文化路徑中感受到遺產資源的保護價值、旅遊價值、故事價值、經濟價值和場所價值。從需求端出發,需要深入調查和瞭解目標遊客的需要和期望,注重旅遊景點的個性化和參與性,為其提供新穎的體驗項目,才能在最大程度上滿足遊客對服務、教育、審美、休閒等方面的需求。研究將文化路徑由系統的理論層面轉化為實踐層面,為地方文化遺產旅遊規劃人員、從業者提供相關建議。但研究主要從遊客視角,瞭解漕運文化路徑價值如何在最大程度上滿足遊客的體驗需求,並未考慮地方政府、具體景點業主等相關利益者等對

遊客體驗需求的影響。未來研究者可擴大研究的群體範圍,進一步完善文化路徑形式的地方遺產旅遊開發。

郵票上的中國世界遺產

為了解決中國世界遺產 的問題,作者《郵票上的中國世界遺產》編寫組 這樣論述:

再造「天地之中」:文化遺產的資本化

為了解決中國世界遺產 的問題,作者余映嫻 這樣論述:

本研究以中國的第39處世界遺產——「登封『天地之中』歷史建築群」為案例,觀察世界遺產政策、指定與執行過程,也是遺產的社會與政治的過程。此案例不僅是因應《凱恩斯蘇州決議》發展出的中國式申遺模式,也是中國首次橫跨2009及2010年兩屆世界遺產委員會,透過遺產論述更改而登錄《世界遺產名錄》的個案。為了分析「登封『天地之中』歷史建築群」的社會與政治過程,本研究指出以中央政府為主導的抽象化的遺產論述,與在分稅制框架下,地方政府以「天地之中」帶動地方產業轉型的力量,在執行遺產地的保護與地方發展之間所產生的問題與困難。而原來在地方發展上扮演關鍵角色的少林寺,隨著世界遺產的指定,更是使得「天地之中」中的少

林寺建築群相較於其他遺產地,有著壓倒性汲取集體象徵資本的能力。也因此,少林寺與地方政府之間,文化資本化之間的利益爭奪,是非不斷。因此,透過此案例,可以看到遺產保存在中國,其執行過程,如何既是對抗創造性破壞,也同時異化為創造性破壞本身。並且,作為象徵符號再資本化過程中所展現的問題與矛盾,它可提供反思,並引以為鑒。

中國世界遺產的網路口碑排行榜

-

#1.中國世界遺產- 流浪者 - 美國旅遊

中國世界 文化遺產. 1、山東泰山:泰山(山東泰安市)、岱廟(山東泰安市)、靈岩寺(山東濟南市)1987.12 文化與自然雙重遺産(世界首個雙重遺産) 於 www.gemslin.com -

#2.中國最受歡迎的十大世界遺產景區,黃山第一,西湖未入選

提到世界遗产,可能很多人并不知道他的意义,也并不知道其价值在哪。世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代 ... 於 www.xuehua.us -

#3.中國的世界遺產@ 河畔小築

置頂 中國的世界遺產 · 1.文化遺產---世界文化遺產包括文物、建築群和考古遺址三大類 · 2.自然遺產---自然遺產包括由自然和生物所組成的自然面貌、瀕危 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#4.【数·百年】守护世遗瑰宝贡献中国力量

中国 的世界遗产大家庭扩大了。7月25日,随着主持人落槌定音,“泉州:宋元中国的海洋商贸中心”项目通过第44届世界遗产大会审议,正式列入《世界遗产 ... 於 www.unesco-hist.org -

#5.人民日報- 【中國世界遺產總數第一 】6日,良渚古城遺址正式 ...

中国 有五千年的灿烂文化,有五十六个民族的不同文化,有960平方公里的辽阔土地,所以中国的世界遗产应该还要多还要更多才是。 4 yrs. 郭俊伶. 4 yrs. Yokfah Doninphon. 於 www.facebook.com -

#6.中国的世界遗产名录 - 正一艺术

源远流长的历史使中国继承了一份十分宝贵的世界文化和自然遗产,它们是人类的共同瑰宝。正一艺术最后编辑于2021年7月25日。 1、周口店北京人遗址1987.12 世界 ... 於 www.zyzw.com -

#7.電子書〉中國世界遺產 - udn 讀書吧

中國世界遺產. 作者. 胡長書. 出版社. 華南理工大學出版社. 格式. PDF. 出版日期. 2012-03-30. 分級. 普級. ISBN. 756232199X. 定價. 200元 ... 於 reading.udn.com -

#8.中國世界遺產_百度百科

中國 是世界上擁有世界遺產類別最齊全的國家之一,也是世界自然遺產數量最多的國家(14項)、世界文化與自然雙重遺產數量最多的國家之一(與澳大利亞並列,均為4項)。 於 baike.baidu.hk -

#9.中國五台山被列入《世界遺產名錄》 | 當年今日| 通識中國

五台山位於中國山西省忻州市,是中國四大佛教聖山之一。中國之所以申報五台山為世界文化遺產,皆因其擁有自公元4世紀到19世紀(北魏、唐、宋、元、 ... 於 www.ourchinastory.com -

#10.中国“世界遗产”保护的喜与忧_科技时代 - 新浪

随着中国古琴成功申报“人类口头和非物质文化遗产”,中国已经有31项世界遗产被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。不到20年的时间里,中国拥有这么多的世界遗产,这 ... 於 tech.sina.com.cn -

#11.廣受各國爭取的殊榮!2023 世界遺產名錄,列入哪些自然景觀 ...

被聯合國教科文組織(UNESCO)所認定的「世界遺產」,是大自然或人類文明 ... 震撼的中國萬里長城、絕美的印度泰姬瑪哈陵等,都是珍貴的文化遺產,讓 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#12.世界遺產論壇. 三, 全球化背景下的中國世界遺產事業 - WEBPAC

三, 全球化背景下的中國世界遺產事業. 著者: 南京大學文化與自然遺產研究所, 主編. 明孝陵博物館, 主編. 南京文化遺產保護與利用研究會, 主編. ISBN: 9787030236005. 於 webpac.library.gov.mo -

#13.中国世界遗产预备名单(最新) 在申遗成功前抢先看! - 买购网

按照《保护世界文化和自然遗产公约》的规定,列入联合国教科文组织的《世界文化与自然遗产预备名单》是申报世界遗产的先决条件,至少每10年修订一次。我国首批《中国 ... 於 m.maigoo.com -

#14.UNESCO偏心? 無視中國世遺位址過度開發惹議

負責建立「世界遺產名錄」(World Heritage List)的聯合國教科文組織(UNESCO)委員會今年7月在中國福州召開會議,該委員會主席、中國副教育部長田學軍 ... 於 www.rti.org.tw -

#15.中國世界自然遺產達11項躍居世界第二(圖)

神農架神農頂景區風光(2012年5月13日攝)。7月17日,在土耳其伊斯坦布爾舉行的第40屆世界遺產大會把中國湖北神農架列入世界遺產名錄,中國世遺項目由 ... 於 hk.crntt.com -

#16.太美了!此生必去的中国56项世界遗产,你都去过几个 - 网易

世界遗产 ,是人类罕见的、无法替代的财富。如今世界各国都在积极申报“世界遗产”,为的不只是得到一种荣誉,或是多一个旅游的金字招牌。 於 www.163.com -

#17.中國世界遺產遊 - 電子書

中國世界遺產 遊香港人愛旅遊早已成風,要欣賞獨特、壯麗的風光,北上神州大地,你會發覺每個省份的景色和文化都各自精彩。如果覺得花多眼亂,不知如何 ... 於 mybook.taiwanmobile.com -

#18.中國世界遺產系列1-第8集-綜藝免費線上看 - LiTV

中國 作為著名的文明古國,自1985年加入世界遺產公約,至2011年6月,共有41個項目被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》,其中世界文化遺產26處,世界自然遺產8處, ... 於 www.litv.tv -

#19.康文署博物館- 中國世界文化遺產30年圖片展 - LCSD Museums

中國世界 文化遺產30年圖片展. 2018.05.30 - 2018.08.12. 香港文物探知館. 專題展覽廳. 一九七二年,聯合國教育、科學及文化組織(聯合國教科文組織)通過了《保護世界 ... 於 www.museums.gov.hk -

#20.中國世界文化遺產工作大事記 - 澳門日報電子版

7. 1998年,中國政府援助世界文化遺產柬埔寨吳哥古跡周薩神廟保護修復工程啟動。 8. 2000年,《中國文物古跡保護準則》頒佈。中國世界文化遺產監測工作 ... 於 www.macaodaily.com -

#21.中國世界遺產名錄中國世界遺產有哪些 - 每日頭條

中國世界遺產 名錄中國世界遺產有哪些 ; 武陵源風景名勝區, N · 1992 ; 承德避暑山莊和外八廟, C · 1994 ; 曲阜孔廟、孔林、孔府, C · 1994 ; 武當山古建築群, C ... 於 kknews.cc -

#22.泰山 - 臺灣世界遺產潛力點

國家:, 中國. 所在地:, 橫亙於山東省濟南與泰安市中心,泰安主峰. 方位:, 北緯36.26度東經117.1度. 入選年分:, 1987. 遺產種類:, 複合遺產. 符合標準:. 於 twh.boch.gov.tw -

#23.中国 - 世界遗产中心-

明清故宫(北京故宫、沈阳故宫) (1987, 2004) 长城 (1987) 莫高窟 (1987) 秦始皇陵及兵马俑坑 (1987) 泰山 (1987) 周口店北京人遗址 (1987) 黄山 (1990) 黄龙风景名胜区 (1992) 於 whc.unesco.org -

#24.完全保存版:中國大陸世界遺產53+ - Yahoo奇摩

時值近年中國大陸有望趕超義大利,登頂最多世界遺產擁有國之際,《旅讀中國》重新梳理已獲選之五十三處世遺項目,精選三條高鐵遊程,為有心探訪中華文明 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#25.一分鐘速覽中國56個世界遺產地

人民網福州7月26日電(魏鵬飛)25日,“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”獲准列入《世界遺產名錄》。至此,我國世界遺產總數升至56項,其中, ... 於 fj.people.com.cn -

#26.環中國世界遺產-環中國絲路段 - 雄獅旅遊

絲綢之路在世界歷史上,對於中西文化的交流以及貿易行為的存在,具有不可磨滅的重要地位。環中國世界遺產絲路段行程當中,【大雁塔、小雁塔】、【麥積山石窟】、【交河故城】 ... 於 www.liontravel.com -

#27.中國貴州省梵淨山獲准列入《世界遺產名錄》 - 俄羅斯衛星通訊社

與此同時,這也是貴州省繼荔波喀斯特、赤水丹霞、施秉喀斯特之後的第4處世界自然遺產地,也是貴州省首個獨立申報的世界自然遺產項目。至此,貴州成為中國 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#28.中國世界遺產@ 流浪貓的天空

昨天到誠品閒晃看到了一本最新世界遺產名錄好奇的翻了一下發現中國部分貓只去過三分之一因此突然有個想法以後的中國之旅世遺優先能走幾個算幾個為我的 ... 於 ta060157.pixnet.net -

#29.中國的世界遺產累病了遊客劇增、周邊亂開發 - 環境資訊中心

世界 文化與自然遺產泰山由於安裝纜車已失去了原先模樣;黃山周邊亂建飯店,相當部分景觀遭到破壞。儘管中國盡可能投入更多預算用於文化遺產保護,依然顯得 ... 於 e-info.org.tw -

#30.中國文化遺產日《郵票上的中國世界遺產》首發- 香港文匯報

據福建省集郵協會副秘書長宋曉文向香港文匯報記者介紹,《郵票上的中國世界遺產》是配合「第14個文化和自然遺產日」發行的一本欣賞性較強的散文性 ... 於 paper.wenweipo.com -

#31.中国40项“世界遗产名录”一览表

中国 40项“世界遗产名录”一览表 · 1. 庐山. 批准时间:1996年12月 · 2. 故宫. 批准时间:1987.12 · 3. 颐和园. 批准时间:1998年11月 · 4. 长城. 批准时间: ... 於 ca.china-embassy.gov.cn -

#32.中国的世界遗产

中国 是一个历史悠久,文化灿烂,旅游资源十分丰富的国家,不仅拥有巍峨的山川,秀美河流,雄伟的古代建筑艺术,还有数不尽的名胜古迹,可谓自然景观与人文景观交相辉映 ... 於 www.cctv.com -

#33.中華風物系列 中國的世界文化與自然遺產 - 香港閱讀城

世界遺產 是人類世界最貴的東西,說是「寶中之寶」。截止到2002年初,中國列入《世界遺產名錄》的文化與自然遺產項目計有28處。其中包括敦煌莫高壁畫彩塑、秦始皇陵 ... 於 www.hkreadingcity.net -

#34.中國「申遺」背後的制衡與較量

基於“虛構”歷史而成的建築,是否可以申報“世界文化遺產”?在中國,這種事情是可能的。 2012年11月底,中國國家文物局發佈了最新的《中國世界文化遺產 ... 於 cn.nytimes.com -

#35.泉州申遺成功中國展現世界遺產大國風采 - 紫荊雜誌

7月25日17時38分,我國世界遺產提名項目——“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”順利通過聯合國教科文組織第44屆世界遺產委員會會議審議,成功列 ... 於 bau.com.hk -

#36.中国世界遗产名单中英文对照版来了!55处全 - 搜狐

中国世界遗产 名单中英文对照版来了!55处全! 2019-08-19 13:00 来源: 学乐英语SCHOLASTIC. 链接复制成功. 原标题:中国世界遗产名单中英文对照版来了!55处全! 於 www.sohu.com -

#37.馬德里麗池公園、中國泉州等申遺成功入列世界遺產名錄 - RFI

聯合國教科文組織周一將西班牙首都馬德里的普拉多大道和麗池公園,列入世界遺產名錄。而中國泉州、印度盧德什瓦拉(拉瑪帕)神廟、伊朗縱貫鐵路也在 ... 於 www.rfi.fr -

#38.中國大陸世界遺產考察計畫

質文化遺產保護研究中心、漳州市文化與出版局、上海歷史博物館、同濟大學等單位。 發現中國大陸推動世界遺產的企圖心,對於物質與非物質文化遺產申登及保存工作亦不. 於 report.nat.gov.tw -

#39.中國55處世界遺產大全,你去過幾個了?

中國 55處世界遺產大全,你去過幾個了? · 1. 長城 · 2. 明清皇宮 · 3. 秦始皇陵及兵馬俑坑 · 4. 莫高窟 · 5. 周口店北京人遺址 · 6. 布達拉宮歷史建築群 · 7. 於 chinaqna.com -

#40.中國的世界遺產 - 中國文化研究院

中國 在1985年加入《世界遺產公約》,參與這個世界性的文化和自然遺產的保護活動。自1987年起,中國多次向聯合國教育、科學及文化組織推薦了世界文化和 ... 於 chiculture.org.hk -

#41.成為世界遺產之後中國這幾個地方好慘… - 國際- 自由時報電子報

第41屆世界遺產大會上,中國青海可可西里獲准列入《世界遺產名錄》、廈門鼓浪嶼也成功申遺,中國的世界遺產數量達到52個。而如此龐大的申遺數量, ... 於 news.ltn.com.tw -

#42.「中國世界文化遺產三十年圖片展」明日舉行(附圖)

香港文物探知館明日(五月三十日)起舉行「中國世界文化遺產三十年圖片展」,以多幀珍貴圖片展示獲列入《世界遺產名錄》的中國世界文化遺產及文化和 ... 於 www.info.gov.hk -

#43.瞰中国·世界遗产|黄山-新华网

瞰中国·世界遗产|黄山- 1990年12月,黄山被联合国教科文组织世界遗产委员会确定为世界文化与自然遗产,列入世界遗产名录。 於 www.xinhuanet.com -

#44.新疆天山被列入世界遺產名錄中國世遺增至44處

此次申報的新疆天山世界自然遺產地,由昌吉回族自治州的博格達、巴音郭楞蒙古自治州的巴音布魯克和阿克蘇地區的托木爾、伊犁哈薩克自治州的喀拉峻—庫爾德 ... 於 news.cnyes.com -

#45.中國世界遺產遊 - Apple Books

中國世界遺產 遊香港人愛旅遊早已成風,要欣賞獨特、壯麗的風光,北上神州大地,你會發覺每個省份的景色和文化都各自精彩。如果覺得花多眼亂,不知如何選擇,不妨跟着入選的 ... 於 books.apple.com -

#46.中国遗产_世界遗产 - 中国古迹遗址保护协会

国家文物局关于启动《中国世界文化遗产预备名单》更新工作的通知各省(自治区、直辖市)文物局(文化和旅游厅/局)、新疆生产建设兵团文物局:为深入贯彻落实习近平总 ... 於 www.icomoschina.org.cn -

#47.知識寶庫:中國世界文化遺產 - 明報

【明報專訊】新聞撮要. 聯合國教科文組織(UNESCO)於2021年7月第44屆世界遺產大會上,列福建省泉州市的「泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心」為世界 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#48.銅仁梵淨山列入世界遺產貴州躍升為全中國世遺數量最多的大省

赤水丹霞地貌在2010年被正式列入世界遺產名錄,與湖南崀山、福建泰寧、廣東丹霞山、江西龍虎山(包括龜峰)、浙江江郎山六處一同以「中國丹霞」知名列為 ... 於 www.ttnmedia.com -

#49.中國世界遺產系列- 人氣推薦- 2023年7月| 露天市集

中國世界遺產 系列網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。香港郵政套票2013年中國世界遺產系列第二號- 麗江古城郵票小型張香港郵政套票2018年中國 ... 於 www.ruten.com.tw -

#50.中國世界遺產(Ⅱ)萬里長城之一居庸關 - 巨匠旅遊

中國世界遺產 (Ⅱ)萬里長城之一居庸關 卡夫卡Franz Kafka於西元一九一 ... 在明代,又繼續加以修築,使長城成為世界上最長的軍事設施。它在文化建築藝術上的價值,足以 ... 於 www.artisan.com.tw -

#51.最新:中国“世界遗产” “非物质文化遗产”名录大全!-导游之家

我国自1985年加入《世界遗产公约》以来,截至2022年11月,已成功申报世界遗产56项,其中,文化遗产38项、自然遗产14项、自然与文化双遗产4项;人类非物质文化遗产43 ... 於 www.daoyouhome.com -

#52.中國的世界遺產 - 教育局教育多媒體

Video thumbnail for 中國的世界遺產. IP Restriction ... 認識中國的世界遺產. 標籤. 世界文化及自然遺產北京故宮頤和園world cultural and natural heritage+ 2 more. 於 emm.edcity.hk -

#53.世界遺產的定義 - 澳門文化局

1982年夏天,中國聯合國教科文組織全. 國委員會收到來自巴黎聯合國教科文組織總. 部的信件。在這封信裏,教科文組織詳細介. 紹了《保護世界文化和自然遺產公約》的基本. 於 edocs.icm.gov.mo -

#54.中國十大世界文化遺產!你最想去哪一個呢? - YouTube

shijiezhizui8 # 中國世界 文化 遺產中國 是一個擁有悠久歷史和燦爛文化的國家, 有著眾多的 世界 文化 遺產 。 這些文化 遺產 代表了 中國 的悠久歷史和豐富多彩 ... 於 www.youtube.com -

#55.絕美風光|世界遺產大會福州開幕多圖飽覽中國14處世界自然遺產

1)黃龍風景名勝區 2)九寨溝風景名勝區 3)武陵源風景名勝區 4)雲南三江並流保護區 5)四川大熊貓棲息地 6)中國南方喀斯特 7)三清山國家公園 於 www.hk01.com -

#56.擦亮“金名片”,为世界遗产保护贡献中国力量

目前,中国共有55项世界遗产,与意大利并列第一。 所谓世界遗产,是指是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观,包括世界文化遗产、 ... 於 www.81.cn -

#57.【WSJ】觀點:世界遺產的中國悲歌 - Divergence - 痞客邦

中國 每處遺產都受到危害﹐作為世界遺產制度基礎的合作精神已不復存在。現有機制似乎無法阻止更多中國景點加入世界遺產名錄﹐而每一處因為加入名錄而 ... 於 weitzern.pixnet.net -

#58.世界遺產在中國 - 中文百科全書

《世界遺產在中國》是由中央電視台新影製作中心出品的38集高清系列紀錄片。歷經七年拍攝製作首次以高清紀錄片的方式,系統、集中地展現了中國2008年前列入聯合國教科文 ... 於 www.newton.com.tw -

#59.中国入列《世界遗产名录》56处全名单一览

中国 入列《世界遗产名录》56处全名单一览 · 1.泰山. 入选时间:1987年. 地址:山东泰安. 中国艺术家和学者的精神源泉。 · 2.黄山. 入选时间:1990年. 地址: ... 於 gansu.gscn.com.cn -

#60.全员出道!中国这些世界遗产有多美? - 中国新闻网

土司遗址2015年,中国“土司遗址”成功列入《世界遗产名录》,其中包括湖南永顺老司城遗址、湖北恩施唐崖土司城址、贵州遵义海龙屯。世界自然遗产—— ... 於 www.chinanews.com.cn -

#61.「中國世界遺產地」全國攝影大展 - 點子秀

點子秀僅提供活動資訊分享。版權所有及參賽請洽詢主辦單位。 相關連結:. “中国世界遗产地”全国摄影大展 ... 於 news.idea-show.com -

#62.中國世界遺產系列的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

中國世界遺產 系列價格推薦共108筆商品。包含105筆拍賣.「中國世界遺產系列」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#63.中国的56项世界文化遗产,看看你的家乡有没有在名单中- 知乎

中国 的56项世界文化遗产,看看你的家乡有没有在名单中 · 1.长城:南方长城(苗疆边墙) · 2.九寨沟风景名胜区 · 3.黄龙风景名胜区 · 4.峨眉山- 乐山大佛 · 5. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#64.2019年中國世界遺產成果豐碩 - 大公網

2019年可以稱為中國世界遺產成果「豐碩之年」——「良渚古城遺址」「中國黃(渤)海候鳥棲息地(一期)」列入《世界遺產名錄》,中國與意大利共同成為 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#65.中國世界自然與文化遺產 - 中文百科知識

中國 世界自然和文化遺產名錄是聯合國教育、科學及文化組織於1972年11月16日在第十七屆大會上正式通過的。世界遺產簡介1976年,世界遺產委員會成立,並建立《世界遺產 ... 於 www.jendow.com.tw -

#66.“良渚古城遺址”成功列入《世界遺產名錄》

當地時間7月6日10時42分,在阿塞拜疆首都巴庫舉行的聯合國教科文組織第43屆世界遺產委員會會議通過決議,根據世界遺產第3、4條標准,將中國世界文化 ... 於 www.mct.gov.cn -

#67.【國際大風吹】入選世界遺產,是福還是禍? - 關鍵評論

這個成功案例讓世界其他地區想要跟進,也凸顯全球文化與自然遺址受到的威脅不斷升高。於是在1972年,教科文組織發起《保護世界文化和自然遺產公約》,全球 ... 於 www.thenewslens.com -

#68.中國世界遺產第一套5DVD - 博客來

製作了這部中國世界遺產,中國遺產在世界有其獨特的歷史地位和文化價值,眾多的世界自然與文化遺產閃爍著中國人民的智慧,讓我們一起來領略探索中國的古老與文明。 於 www.books.com.tw -

#69.中国的世界遗产存在的问题与对策 - 汉斯出版社

到目前为止,中国已有40项遗产被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》,其中文化遗产28项、自然遗产8项和混合遗产4项。本文介绍了中国的世界遗产的保护 ... 於 image.hanspub.org -

#70.中國世界遺產系列- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年7月

中國世界遺產 系列價格推薦共192筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#71.中國世界遺產列表- 維基百科,自由的百科全書

截至2021年7月,中國共有56項世界遺產(包括文化遺產38項,自然遺產14項,雙重遺產4項,含跨國項目1項),共有29個省、自治區、直轄市和特別行政區擁有世界遺產。目前尚 ... 於 zh.wikipedia.org -

#72.中國世界遺產第一套(5DVD) | 誠品線上

中國世界遺產 第一套(5DVD):耗時十餘年時間以高畫質FullHD數位攝影機拍攝,製作了這部中國世界遺產,中國遺產在世界有其獨特的歷史地位和文化價值,眾多的世界自然與 ... 於 www.eslite.com -

#73.数说中国拥有的世界遗产_光明网

中国 于1985 年加入《保护世界文化和自然遗产公约》,1987 年首次拥有了世界遗产,共6项,分别为:周口店北京猿人遗址、长城、莫高窟、北京故宫、秦始皇陵兵马俑、泰山。除 ... 於 topics.gmw.cn -

#74.中國世界遺產遊- iRead eBooks 華藝電子書-首頁

中國世界遺產 遊. 作者: 中國旅遊編輯小組 (編); 學科分類: 藝術類; 書籍分類: 旅遊 ; 區域研究/地理; 出版社: 香港中國旅遊出版社; 出版地:香港; 出版日期:2019 ... 於 www.airitibooks.com -

#75.2019中国“世界遗产”大盘点 - 文物出版社

2019中国“世界遗产”大盘点 · 1987年,我国第一次申请世界遗产,因遗产委员会并不规定申请数量,所以我国入选的第一批世界遗产包括:长城、明清皇宫·北京 ... 於 wenwu.wbsjk.com -

#76.中国的世界文化遗产名录

明清故宫(北京故宫、沈阳故宫) · 秦始皇陵及兵马俑坑 · 莫高窟 · 周口店北京人遗址 · 长城 · 武当山古建筑群 · 拉萨布达拉宫历史建筑群(含罗布林卡和大昭寺) · 承德避暑山庄及 ... 於 www.wochmoc.org.cn -

#77.中國的世界遺產

中國世界遺產. • 武當山古建築群 ... 世界遺產. • 長城. • 雲岡石窟. • Cultural heritage. • 布達拉宮 ... 世界遺產在中國‧皇城民居篇= World heritage in China. 於 www.hkpl.gov.hk -

#78.中國30年躋身世界遺產大國走出中國特色管理之路 - 臺灣國家公園

中新網雲南澄江10月20日電(記者張丹)住房城鄉建設部20日正式發佈《中國世界自然遺產事業發展公報(1985-2015)》指出,中國世界遺產事業30年來取得了 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#79.中國世界遺產遊- 香港中國旅遊出版社 - Google Books

截止2019年7月,中國有55處世界文化及自然遺產,與意大利並列,成為世遺總數居首位的國家。中國的世界遺產,其精彩之處不只是數量之多,譬如在2010年入選 ... 於 books.google.com -

#80.中國世界遺產地圖 - 淘寶

去哪兒購買中國世界遺產地圖?當然來淘寶海外,淘寶當前有780件中國世界遺產地圖相關的商品在售。 在這些中國世界遺產地圖的出版社名稱有中國地圖出版社、武漢大學出版 ... 於 world.taobao.com -

#81.遗产名录

欢迎来到中国世界遗产网! 於 www.sinowh.org.cn -

#82.中國世界遺產遊- 香港中國旅遊出版社 - Readmoo

中國世界遺產 遊 · 出版日期: 2020/09/10; 語言:繁體中文 · 語言:繁體中文; 檔案大小:173.2MB · 檔案大小:173.2MB · ISBN: 9789888179916 · 頁數: 236. 於 readmoo.com -

#83.世界遺產在中國– 大陸團體旅遊.高雄出發 東南旅遊網

東南旅行社提供高雄出發中國大陸團體行程,中國世界遺產介紹,江南、北京、九寨溝、張家界、雲南、河南、福建、山東、山西、江西、西安等旅遊行程推薦。 於 www.settour.com.tw -

#84.世界遗产大会|中国世界自然遗产14项,绝美风光莫错过

中国是《保护世界文化和自然遗产公约》的坚定支持者和积极践行者。自1985年加入《公约》以来,中国世界遗产总数达到55处,居世界第一,其中世界文化遗产37 ... 於 www.thepaper.cn -

#85.中國世界遺產 - 欣傳媒

中國 是世界上擁有世界遺產類別最齊全的國家之一,也是世界自然與文化雙遺產數量最多的國家,不論是自然遺產、文化遺產還是「雙遺產」, ... 於 www.xinmedia.com -

#86.中國世界遺產之旅- Google 我的地圖

中國世界遺產 之旅. 地圖圖例. 條款. 1,000 公里. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 與您共用的地圖. 於 www.google.com -

#87.中國的世界遺產 - CYTS Tours

1. 故宮, 批准時間:1987年12月 2. 長城, 批准時間: 1987年12月 3. 周口店“北京人”遺址, 批准時間:1987年12月 4. 秦始皇陵, 批准時間:1987年12月 5. 莫高窟, 批准時間:1987年12月 6. 承德避暑山莊和周圍寺廟, 批准時間:1994年12月 於 cytstours.com -

#88.DVD資料--中國世界遺產-第三套 - 開眼電影

西湖West Lake 1982年,西湖在中國歷史文化和風景名勝中的重要地位,被評 選為首批國家重點風景名勝區,2006年為首批國家5A級旅遊景 區,2011年,列入世界遺產名錄, ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#89.中國世界遺產遊 - 一本

中國 的世界遺產,其精彩之處不只是數量之多,譬如在2010年入選世界自然遺產的「中國丹霞」,就有6個獨特的丹霞地貌分佈在6個省份。於2014年入選世遺文化 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#90.盘点中国拥有的48处世界遗产 - 奇创旅游

2010年,中国丹霞被列入世界自然遗产名录,登封“天地之中”历史建筑群被列为世界文化遗产。丹霞地貌是一种有着特殊地貌特征以及与众不同的红颜色的地貌景观,主要由红色砂岩 ... 於 www.kchance.com -

#91.中国の世界遺産一覧【全55ヶ所】-AraChina中国旅行

中国 は1985年に世界遺産条約に加盟して以来、故宮博物館、万里の長城、周口店の北京原人遺跡、秦始皇帝陵、敦煌莫高窟と泰山が世界遺産に認定されました。2020年12月 ... 於 www.arachina.com -

#92.中國世界遺產遊線上看,實用書線上看 - Book Walker

香港人愛旅遊早已成風,要欣賞獨特、壯麗的風光,北上神州大地,你會發覺每個省份的景色和文化都各自精彩。如果覺得花多眼亂,不知如何選擇,不妨跟着入選的世界遺產走 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#93.中国的世界文化遗产

举世闻名的中国古建筑万里长城,东起渤海湾山海关,西至甘肃省的嘉峪关。 ... 出土文物达万件之多。1987年被列入《世界文化遗产名录》。>>. 於 www.gov.cn -

#94.【中國世界遺產之二十二】京杭大運河.蘇州800年平江街歷史 ...

蘇州平江歷史街區世界遺產登錄時間:2014年,登錄項目大運河包括京杭大運河、浙東運河、隋唐大運河。 「世界遺產」好大一個議題。 於 www.foodtigertw.com -

#95.世界遺產在中國 - JingHan

《世界遺產在中國》共33部,38集(其中有些節目是上下集),內容涉及國內頂級水準的自然和人文景觀33處,包括4處自然遺產、4處文化和自然遺產、3處人類口述和非物質遺產、 ... 於 jinghan.info -

#96.中國世界遺產遊-購買書籍

中國世界遺產 遊-購買書籍- 香港中國旅遊出版社,香港中國旅遊出版社創辦《中國旅遊》月刊,以精彩的圖片和翔實生動的文章,深入報道中國的美麗風光、地理風貌、民俗 ... 於 www.hkctp.com.hk -

#97.中国世界遺產精選商品- KKday

中国世界遺產 精選商品: 喬治市古蹟共享半日遊:葉公寺和慈濟寺、邱公寺、謝公寺含酒店接送|馬來西亞檳城,【興安景點】靈渠仿古遊門票,【黃山景點聯票】翡翠谷+九龍瀑. 於 m.kkday.com