中國寄東西到台灣身分證的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DTT寫的 願所有相遇,都恰逢其時【60萬冊暢銷增訂版】:成為有趣而不扭曲的人,過努力而不糾結的人生 和張雲傑的 拯救你人生的指紋密碼聖經:讓你事業發達、愛情如意、子女優秀的幸福寶典都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自悅知文化 和台灣催眠研究學會所出版 。

國立政治大學 國家發展研究所 彭立忠所指導 廖立偉的 臺灣人的性格─以歷史文獻比較途徑為例 (2008),提出中國寄東西到台灣身分證關鍵因素是什麼,來自於台灣人、性格、台灣人性格、歷史文獻比較。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學研究所 游勝冠所指導 趙慶華的 認同與書寫──以朱天心與利格拉樂.阿女烏為考察對象 (2003),提出因為有 認同、朱天心、利格拉樂.阿女烏、族群、外省第二代的重點而找出了 中國寄東西到台灣身分證的解答。

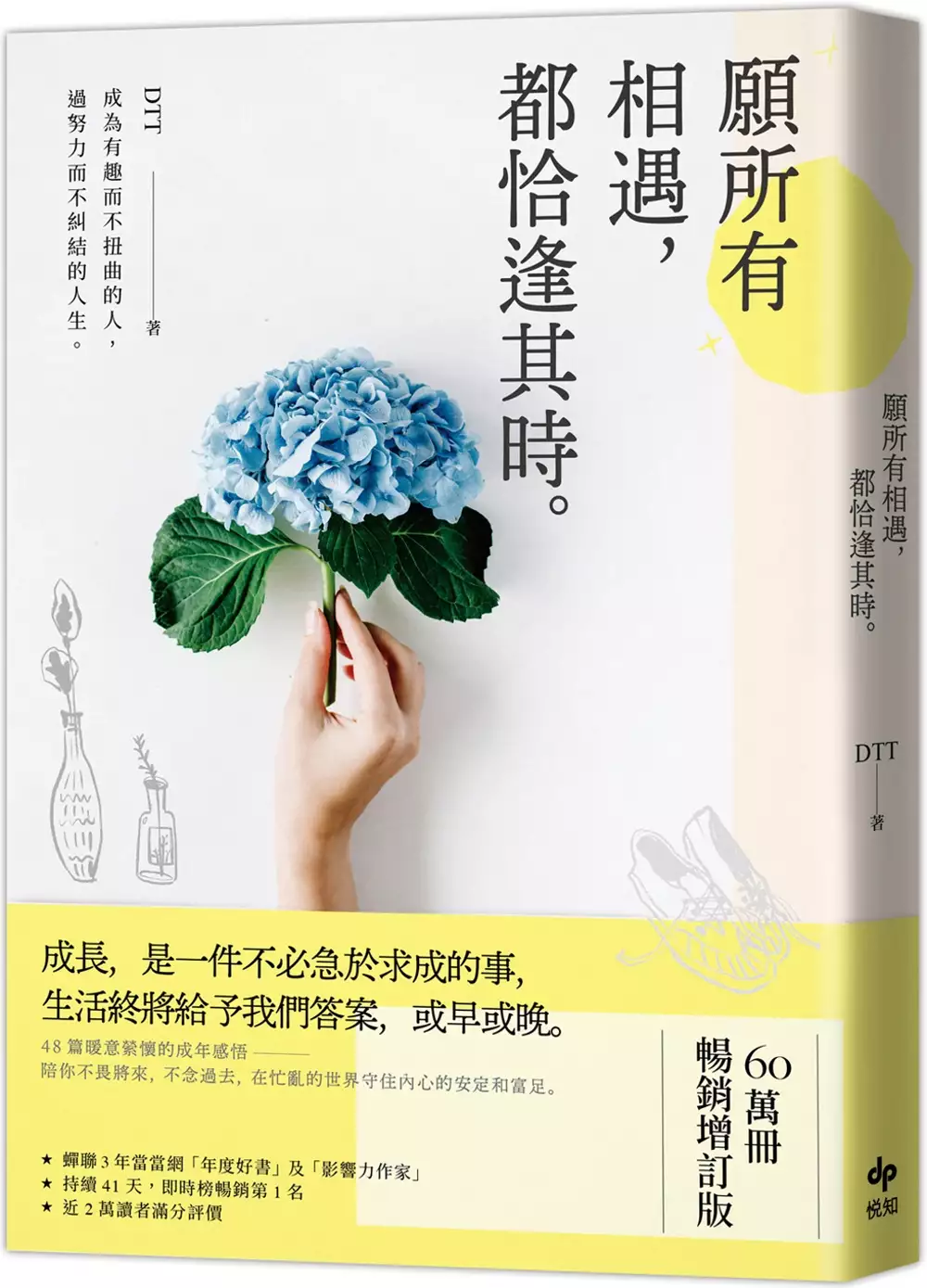

願所有相遇,都恰逢其時【60萬冊暢銷增訂版】:成為有趣而不扭曲的人,過努力而不糾結的人生

為了解決中國寄東西到台灣身分證 的問題,作者DTT 這樣論述:

成長,是一件不必急於求成的事, 生活終將給予我們答案,或早或晚。 ★蟬聯3年當當網「年度好書」及「影響力作家」 ★持續41天,即時榜暢銷第1名 ★近2萬讀者滿分評價 48篇暖意縈懷的成年感悟—— 新增「輯六:一個人的風和日麗」, 陪你不畏將來,不念過去, 在忙亂的世界守住內心的安定和富足。 成為有趣而不扭曲的人,過努力而不糾結的人生。 細膩而不濫情,真實卻不庸俗,本書直指讀者的內心: 從工作的瓶頸及無奈,到人際的離散與決絕,還有對心靈的剖析和通透。 它讓我們看到生活裡的現實、孤獨、

迷茫和失望,如同你我。 ▌放下對所謂幸福的執念,不辜負自己,別虧待光陰。 時間帶不走的,才是真正屬於你的。 •每一種選擇都會有遺憾,每一個遺憾都會有轉機 時間很強大,會把我們打磨成意想不到的人。 這種改變,不必急於一時,它是隨著經驗的累積,而逐漸融會貫通的事。 •你這麼善解人意,想必沒有人懂你 善良是一種寶貴的品格,卻不意味著無差別地忍讓和無限度地委屈自己, 更成熟的為人之道,是有能力去明辨是非,恰當地設置個人的「委屈界限」。 畢竟人與人的相處本來就是一場平等的對話。 •與其委屈自責說「

對不起」,不如告訴自己「我做不到,下次再試吧」 這個時代使我們憎惡平凡、害怕普通,對於失敗和犯錯都零容忍。 然而,困境是平等的,一個人的能力本來就有侷限。 唯有坦然擁抱「人性」,才能真正接納「不夠好的自己」。 •哪一種愛情,不是摸著石頭過河 這個年紀面對愛情,就好像跑馬拉松。 有時候陪著你跑的人突然消失了,終點站著的卻是另一人。 不必因為一個人而悲傷,也許在另一個他眼裡,你繁花似錦。 當理想被現實吞沒,她始終相信:「看清過熱愛之下,才能煎熬到熱愛之上。」 面對朋友間的離散,她加倍珍惜:「曾經溫暖的片刻,為我

洗練掉了崩壞的自己。」 編輯推薦 成長的路上,常常會遇到試圖想「指導」你的人,但每個人的人生都只能靠自己去經驗與體會,這也是生命最有趣的地方。 初讀這本書時,我感覺自己像是結識了一個知心的好友,她沒有急著想把她所知的一切告訴你,而是在你失意的時候,溫柔地提醒:「所有選擇都是一體兩面的」。 會受傷,也會有遺憾,但我們終究會得到力量再次堅強起來,提起勇氣面對下一個明天。

臺灣人的性格─以歷史文獻比較途徑為例

為了解決中國寄東西到台灣身分證 的問題,作者廖立偉 這樣論述:

台灣進入歷史時代,自荷、西統治起算,歷經明鄭、清代、日本統治、戰後的中華民國,迄今約有四百年的歷史,因政權的更迭與先後移民的融合,使得「台灣人」的定義成為一個相當複雜的課題,研究台灣人的性格自然更易產生分歧。首先、需探討何謂「台灣人」?本文則從跨時空的角度,分別以1. 地理空間的移居、 2.心理的認同歸屬, 3.他者的相對稱呼, 4. 法律身分的意義等四個視角進行深入剖析,發現欲解決定義台灣人的困難性,唯有承認台灣是一移民社會,承認「台灣人」是不同時期不同來源的移民所共同累積的總名,方能合理看待與解釋台灣人性格的共性與殊性。其次、如何研究「台灣人的性格」?本文所指的「性格」是「一個社群中多數

人的心理和行為」,學界常以「眾趨性格」或「國民性」稱之。而「台灣人的性格」牽涉到台灣歷代社會變遷對島上住民的影響,因此本文採用歷史社會學 (Historical Sociology) 的歷史文獻比較途徑 (Historical comparative approach),並配合文獻分析法,將不同時空文本對於台灣人性格的描述抽繹歸納,再進一步析論政治、經濟,與文化等不同來源對性格形成之可能影響。根據本文從不同時空與視角的歷史文獻中,整理發現台灣人性格存在若干的共性與殊性,其可再歸類如以下四項:1. 移民原鄉的複製:即好鬥、逐利(功利)、迷信的特質。2. 不同族群的特殊性格,分別提及南島語族、

閩南、粵東客家、以及島嶼制約的不同特質。3. 族群交融下的共通性格:打拼、務實、急功近利;俗尚拼貼;唯新是鶩不易持久,大眾有一窩蜂盲從的特質。4. 特殊政經環境下的扭曲:因過往歷史中的被出賣經驗、戰後國際政治操作的挫敗感,以及島內不同族群成長記憶的隔閡,造成台灣民眾產生某種價值認同的錯亂,容易出現如欠缺自信、不安、悲情意識等消極情緒的集體性格,。關於各時代「台灣人」的組成,文獻中或多或少有”偏指特定對象的性格與行為特徵”的情形,統整歸納時無可避免會有”族群區隔”與”時間割裂”的窘境。一般研究以關鍵事件將時間劃分為若干個歷史階段,但事實上時間本是持續流動的自然狀態,先後融入台灣島嶼的不同族裔

累積的台灣人性格是有機的生命延展,本文僅能針對文獻描述較顯露的特徵予以歸納,並總結研究過程發現的問題與建議。

拯救你人生的指紋密碼聖經:讓你事業發達、愛情如意、子女優秀的幸福寶典

為了解決中國寄東西到台灣身分證 的問題,作者張雲傑 這樣論述:

警校心理學專家最新力作!指紋密碼大公開! 提供您關於事業、愛情、親子、信仰全方位的幸福指南與專業建議! ★北大、師大、警大、輔大、銘傳大學等知名頂尖學者及心理治療專家聯合強力推薦! ★這是一本可以改變命運的幸福寶典! 你知道每個人的「生命之書」和「潛能藏寶圖」就藏在雙手的指紋和掌紋裡嗎? 只要找出每根手指上的生理結構「密碼」, 就能翻譯出它在我們大腦心智功能裡所代表的特殊意義, 也就能發展出自己更多的先天優勢能力,並補強自己的後天弱點, 你能更輕易選出適合自己的致勝領域和道路, 也更早一步實現生命的理想和抱負! 警校心理學專家最新力作!指紋密碼大公

開!提供您關於事業、愛情、親子、信仰全方位的幸福指南與專業建議! 頂尖學者與心理治療專家聯合強力推薦: 許春金(臺北大學特聘教授、前北大社會科學院院長、前警大教務長) 林健陽(臺北大學教授、臺大兒少暨家庭研究中心諮詢委員) 張平吾(銘傳大學教授、臺灣數位鑑識發展協會副理事長) 李思賢(師範大學特聘教授、耶魯客座教授、師大研究倫理委員會主任、諮商心理師) 謝文彥(警察大學副教授、前警大推廣教育訓練中心主任) 王鵬智(輔仁大學副教授、史丹佛大學醫學院博士後研究、輔大診所臨床心理師) 廖原賢(養心心理治療所院長、新北市臨床心理師公會理事長) 黃家慶(台灣催眠研究學

會治療師、矯治機構臨床心理師)

認同與書寫──以朱天心與利格拉樂.阿女烏為考察對象

為了解決中國寄東西到台灣身分證 的問題,作者趙慶華 這樣論述:

本文擬以同樣擁有「中國父親╱台灣母親」的女作家朱天心與阿女烏為考察對象,分析其認同差異及根源。 國民政府在威權戒嚴時代藉由「高層文化」的灌輸,賦予部份外省族群以「既得利益」,形塑統治階級意識型態,佔據各個場域的優越核心地位,許多「外省人」由於其族群身分而獲益,相對而言,本省族群──福佬、客家以及原住民族群則在以中國為尊的霸權統治下被排擠壓迫;由此形成外省族群的優勢宰制心態,以及本省族群劣勢的被支配地位,從而分別影響兩者對國民黨政權與本土政權的認同程度。 跟著父親朱西寧的步伐,朱天心從鳳山眷村走向台北大都會;父親逝世後,她一貫執持著「山東臨朐人」的「族群身分證」,邁向一場無方的漫遊。在

父權羽翼下成長,雖以「知識分子」自居,然而其筆下的「女性」卻永遠做不成「知識分子」;綠色執政、本土意識風起雲湧,朱天心不得不告別長久以來黨國機器所打造的中國國族神話,卻又因為立場的曖昧、猶疑乃至反動而迴避了本土的擁抱。在認同與不認同之間徘徊、選擇以「爭取不認同的自由」為後盾。 至於阿女烏,則從「外省第二代」的身分開始,便行經一趟曲折錯綜的認同之旅──生命的前十八年與「父親的鄉愁」為伍,是為了躲避「原住民母親」的污名印記;結識瓦歷斯.諾幹之後,才漸漸拾回原住民身份的自信;她以深入的田野調查作為認識土地、為族群發聲的紀錄。排灣族母系社會所孕育的堅韌而有智慧的女性典範,使她的「原住民女性意識」得到

更進一步的釐清和確認。多重身分認同有助其體認原住民在台灣社會所面臨的族群壓迫,以及原住民女性受到多重壓迫的處境──由原住民男性主導的原住民運動、由漢人女性主導的女性運動……,在在成為她反思批判的對象。 在本土化浪潮的衝擊下,朱天心與阿女烏同樣面臨了一次又一次追索「我是誰?」的詰問,但是兩人的認同卻走向截然不同的路程。將兩位女性作家的「認同和書寫」平行排列考察的最大意義便是讓我們看到了台灣現階段族群差異和認同政治交錯複雜的關係,其中包括外省族群面對「台灣意識」的召喚,糾葛於「中國國族」和「台灣民族」的心境,以及原住民族群在以漢人為主流的國度裡的被殖民處境和建立主體性的努力。從2003年九月的「

台灣正名運動」,到2004年的「520總統就職」,本文的寫作也跨越了台灣政治史上的一個重要階段;但不變的是,族群的對立衝突、國家的認同爭議。我們應該如何在承認差異的基礎上,凝聚台灣認同,將是建構「台灣新興民族」的艱難挑戰。