中國繪畫三千年的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐俊嚴曉星寫的 掌故(第五集) 和聶崇正的 清宮繪畫與畫家(上下)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自中華書局 和紫禁城所出版 。

國立中山大學 中國文學系研究所 劉文強所指導 張忠明的 嶺南畫派美學研究 (2021),提出中國繪畫三千年關鍵因素是什麼,來自於嶺南畫派、美學、筆墨、中國繪畫、中國繪畫的空間意識。

而第二篇論文東海大學 美術學系 林彥良所指導 陳厚樺的 山石觀想-陳厚樺膠彩創作理念 (2021),提出因為有 山石、觀想、肌理的重點而找出了 中國繪畫三千年的解答。

掌故(第五集)

為了解決中國繪畫三千年 的問題,作者徐俊嚴曉星 這樣論述:

2016年《掌故》出版了*集,如今第五集面世,四年來出版五集,也算沒辜負廣大讀者的殷殷期盼。本集作者中,劉衍文先生今年恰好百歲,劉永翔先生也剛剛榮休,他們父子二人以《交遊漫憶》、《學林聞見錄》聯手加盟《掌故》,值得大加慶賀。丘光明親歷並完整記述了“文革”結束後不久召開的“度量衡”學術會議,真實地還原出特殊時期的歷史氛圍,她的回憶不可替代。與之類似的,是胡桂林對中國畫研究院(今中國國家畫院)的前身、存在了五年的中國畫創作組的回憶。該組的成立與度量衡會議召開的時間接近,堪稱美術界的復蘇之始。 “更能消幾番風雨;z可惜一片江山”,梁啟超這副著名的集聯一經胡文輝考掘,展示出複雜的社會背景下文人豐富的

心靈世界。朱季海不喜歡別人寫他,王學雷也承認“季海先生是我們難於理解的”,然而由其平實寫來,仍然可信而有趣。本集可圈可點之作尚多,如許禮平為烜赫一時的海山仙館作傳,艾俊川再談小萬柳堂,均著眼勝跡之興廢;鄭重以葉恭綽為例寫文人逼債之法,範旭侖揭出錢鍾書老於世故的一面,俱關注人事之明晦。《掌故》的魅力,大約離不開這樣的“知人論世”。 本集封面照片為儒學大師馬一浮與蔣國榜在杭州小萬柳堂舊址合影。 徐俊,1961年生,江蘇揚中人,現任中華書局總經理。著有《敦煌詩集殘卷輯考》、《鳴沙習學集》等,另撰有《書劄中的雪泥鴻跡——中華書局所藏向達致舒新城書劄釋讀》、《附逆之外的梁鴻志—

—爰居閣譚屑》等。 嚴曉星,1975年生,江蘇南通人,媒體人、學者。著有《近世古琴逸話》、《金庸識小錄》、《七弦古意:古琴歷史與文獻叢考》等,編有《高羅佩事輯》、《民國古琴隨筆集》等。 劉衍文,1920年生,浙江龍遊人,曾任職於浙江通志館,後為上海教育學院(現併入華東師範大學)教授,上海文史館館員。著有《寄廬茶座》、《寄廬雜筆》等,主編《歷代文壇掌故辭典》等。 陳美林,1932年生,江蘇南京人,南京師範大學教授。著有《吳敬梓研究》、《儒林外史人物論》、《學林憶往》等。 鄭重,1935年生,安徽宿縣(今宿州)人,《文匯報》高級記者。著有《謝稚柳傳》、《中國文博名家畫傳:張珩》、《收藏大家》、

《海上收藏世家》、《毛澤東與文匯報》等。 丘光明,1936年生,安徽全椒人,國家技術監督局管理研究所(現併入中國標準化研究院)研究員。著有《中國歷代度量衡考》、《中國古代計量史圖鑒》、《中國科學技術史·度量衡卷》(合著)。 聶崇正,1938年生於上海,故宮博物院研究館員。著有《中國繪畫三千年》(合著)、《平安春信圖研究》、《明清畫譚》、《清宮繪畫與畫家》等。 劉永翔,1948年生,浙江龍遊人,華東師範大學教授。著有《蓬山舟影》、《文學的藝術》(合著)等,另有《清波雜誌校注》、《袁枚續詩品詳注》(合注)、《亭林詩文集詩律蒙告》(校點)等。 高克勤,1962年生於上海,現任上海古籍出版

社社長。著有《王安石與北宋文學研究》、《傳薪者——上海古籍往事》、《拙齋書話》等,整理《王荊公詩箋注》等。 1 交遊漫憶/劉衍文 余與安持相見較頻,友朋相聚,翁語獨多,談清末民初勝流掌故,滔滔不絕,幾不容人置喙。惜其操平湖口音,且語速極快,十僅能了其五六耳,不若其身後所刊之《安持人物瑣憶》之明晰也。談及多人,一皆蔽之曰“好色”,而自承亦有“寡人之疾”。 12 季海先生片談(上)/王學雷 在佩諍先生的筆下,只描述了季海先生一人的性格,顯得十分突兀:朱學浩字季海,善音韻,性孤僻。寥寥十二字,就把他這位小師弟勾畫了出來。這不正說明季海先生的性格實在是太強、太顯眼了?

27 由“遺世獨立,與天為徒”引起的追憶——與程千帆先生的相識相處/陳美林 豈知接手不及一月,便有一位黨員助教來舍間,不容商量地讓我交出唐老給我的材料,“助手”一職由他來當,並說是“領導”決定。我不得不交出唐老給我的幾頁活頁紙。我向唐老彙報,唐老並不知情,在那種氛圍下,唐老只能沉默。 44 懷念胡宛春、王駕吾二先生/雪 克 有 次留宿農家,應門者為女主人,駕公開口就稱“老闆娘”,當場開了他的批鬥會。事後,先生語我:“以何稱呼為是?”自忖:“老闆娘”實屬不當,乃資產階級思 想之體現。稱“房東”也未必有當,我輩留宿並非租客,而且白住不付分文,如果人家是貧下中農,豈非混淆了階級界限?稱“

同志”則更荒唐,我等乃“牛鬼”身 份,稱他人和自己是“同志”,是何居心! 49 憶張大壯生平/樊伯炎遺稿 樊愉整理 原來湖帆手裡也有幾幀南田花卉冊頁,一對之下原是一時所作,是後人把它分成兩冊的,吳大為慶快。後虛齋告其櫻桃實為大壯所補,吳不僅不以為慍,反而盛讚大壯之藝高,因傳為佳話。 60 記黃永年先生/王培軍 楊先生也是呂思勉的學生,算來是黃先生的同門,而同門之間互相火拼一下,當然也是好玩的事,樂得我們“坐在雲端看廝殺”。只是有些不堪的是,楊先生的弟子王貽樑老師,就坐在第一排聽講。 68 學林聞見錄/劉永翔 客有于朱公東潤座上盛讚無錫國專之美者,以為先生受知唐公蔚芝,且嘗任教

於該校,必服膺其辦學宗旨也,曰:“安得國專複校乎!”先生正色曰:“複他作甚!” 77 “幾番風雨”與“一片江山”——梁啟超一副集宋詞聯的流傳史/胡文輝 “更能消幾番風雨”、“最可惜一片江山”本就是辛棄疾、薑夔的名句,而一經梁氏拈出,對仗工麗而意境遙深,于辛、薑詞更添異彩,甚至可以說,在原詞之外另外創造出了一個新的意義世界。 95 掌故家的羅生門/勵 俊 從最初主動邀請朱樸合資購買,到後來被追問時改口反勸朱朴放棄,吳湖帆的前後態度大相徑庭。這實在是耐人尋味。至於他忽然忿忿地“大怨譽老之誤了我們的好夢”,更像是在朱樸面前演了一齣戲。 113 從廉莊到蔣莊——再談西湖小萬柳堂始末/

艾俊川 面對當日“足以自豪”、如今改換門庭的小萬柳堂,廉泉表現出一派非主非客、顧左右而言他的態度。蔣國榜邀請他“得閒來往”,他遲遲沒有行動。這個約會始終停留在邀請狀態,廉泉自西湖小萬柳堂脫手,再未回顧。 129 葉恭綽逼債記/鄭 重 張 蔥玉曾一度經濟拮据向葉恭綽借款,因無錢相還,遂以書畫作價向葉恭綽還債。收藏者多注意書畫的流傳有緒,但背後故事很少有人注意研究。深究下去,書畫流 傳,特別是在同代之間的流傳多和債務有關。葉恭綽、張蔥玉這段書畫流傳轉讓的因緣,不僅有趣,而且於書畫流傳的歷史和方式而言,都是極有價值的事例。 141 故宮人物片影/聶崇正 壯勞力不能大材小用幹這樣的活兒,於

是唐蘭和羅福頤兩位先生擔當起了此項重任,為此給他們二位用蘆葦搭了一處小小的棚子,以遮風擋雨。兩位矮矮胖胖又戴了圓圓眼鏡的老者,就在棚子裡輪流值守,這處蘆葦棚子被戲稱為“熊貓館”。 150 市道交/範旭侖 美言可以市。劉孝標《廣絕交論》於“勢交”、“賄交”、“窮交”、“量交”四流外,更立“談交”。因為讚美是無形中的賄賂,沒有白受的道理。 155 傅增湘逝世的日期/宋希於 傅增湘故去之時,陳毅根本不在北京。而他在北京時如果親自上門探望,就一定能見到彌留中的傅增湘,那種周恩來派陳毅持函探望,未及相見而傅增湘已病逝的說法,更是虛妄之至了。 165 題簽之疑引出的故事——沈燮元《屠紳年

譜》出版始末/高克勤 友人安迪覺得《屠紳年譜》的題簽不像沈先生說的是吳湖帆寫的瘦金體,而像沈尹默寫的,遂撰文質疑,並讓我找一下檔案求證。通過檔案發現,在《屠紳年譜》的編輯出版過程中,有那麼多現在被公認的名家參與其中…… 180 海山仙館及《海山仙館圖》/許禮平 潘飛聲的這種感念疇昔,該比旁人都深切。荔枝湧上園林群以潘、葉兩家為主,這在前面說過。潘飛聲既是潘德畬的侄孫,又是葉夢龍的曾侄外孫,那麼他的感慨該是雙重的。 209 吳湖帆和周鍊霞的三場約會/劉 聰 同傷于中年哀樂,互許為人生知己,這才是吳、週二人能走到一起的關鍵。周鍊霞也正因為人生中遇到了一份難得的理解與慰藉,才漸漸敞開心扉

,接受了這段本來不易成就的感情。 221 外祖父滌庵公摭憶/沈厚鋆 一次我去湜華先生書齋“音穀”拜訪,先生以一副對聯見示,下款署“癸亥八月李詵”,下鈐白文“李詵”印、朱文“思本”印。湜華先生說這是他父親王伯祥于上世紀50年代逛琉璃廠所得,但一直未能考證出作者為何方人士。我說,這是我外祖父的手筆。 245 記“文革”後召開的古代度量衡學術會議/丘光明 我把當年初擬選入度量衡這個課題的過程寫下來,留給對度量衡史有興趣的年輕朋友瞭解一些掌故,更是留下對那些德高望重的先生們的敬仰和紀念。 263 少為人知的“中國畫創作組”/胡桂林 “中國畫創作組”,顧名思義,就是邀請全國知名畫家完成

國家交辦的中國畫創作任務的專門機構,是現在中國國家畫院的前身。 272 藝蘭逸聞錄(下)/梅 松 白蕉兼工寫蘭,與傳統的墨蘭畫法大不相同。據其自雲:“父親業餘種花,有幾盆蘭花是名種,我經常幫助他在清明前後翻種和管理。由於晚上看到壁上的蘭花影子,我每天寫字後寫蘭,注意蘭品種和成長……” 286 編後語/嚴曉星

中國繪畫三千年進入發燒排行的影片

#水墨#梁震眀#水墨畫家

鄰近靳珩公園,位於立霧溪與魯丹溪交會處的印第安酋長石,是花蓮太魯閣國家公園相當著名的地質景觀,因視角的錯覺,組構出有如人臉造型的奇石群,矗立在溪畔上,讓人忍不住想多看一眼,好見識這巧奪天工般的自然奇觀。

如何將所畫題材營造出有如太魯閣峽谷那般的視覺強度?藉由台灣各地搜羅的奇石圖像,以小觀大,用貼近藝術的手法,假像虛構的方式,將其搬到近雲山巔處,當想像的連結空間變大,方寸之間的畫面也就有更為大器的可能。

【實景‧虛境‧真山水 梁震明的墨色台灣】 國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞

梁震明的細筆山水,是戰後台灣水墨現代化運動中,從材料學與物象學一路切入而獲得具體成果的代表性藝術家。

1971年次的梁震明,並未經歷台灣1960年代的抽象水墨風潮,也未能得見1970年代的鄉土運動,在他稍稍懂事的年代,台灣已經進入1980年代的美術館時代,而在裝置、數位,乃至行動多元蹦發的90年代,他卻獨獨選擇了以看似最為傳統的毛筆水墨,作為創作的工具和媒材;這似乎和他作為「外省第二代」、且出生成長於被視為具有濃厚「眷村」特質的高雄岡山,有著一定的關聯,而在學校擔任工友、獨身撫養三個小孩的父親,更是引導、支撐他孤獨奮鬥、精勵上進的重要支柱與力量。

國小畢業,在韓永、李春祈等老師的啟蒙下學習水墨畫,一路從國中美術班、高中美術班,在1991年考入校區仍在蘆州的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)美術系,師事李義弘(1941-)與林章湖(1955-),也正式展開了他水墨繪畫的探研之旅。

1993年,他以碎筆萬點的手法,表現台北草山、九份地方的芒草,呈顯一種荒蕪與孤獨的美感,開始了他「水墨台灣」的系列創作,也引起了眾人的注目。1994年,他除了獲得該系系展水墨組第一名的成績,同時也獲得了馬壽華獎學金,及張穀年獎學金第一名;隔年(1995),再獲張穀年獎學金第一名,及劉延濤獎學金第一名,這些傳統水墨畫家的獎學金頒給,在在肯定了梁震明在傳統水墨方面的用心與成果。不過,如果更深入地考察梁震明在這段學習過程的面向,便可以發現他自我要求的廣度與深度,包括在中國美術史、佛教史、器物史,及日本膠彩畫的多方學習;1996年,更獲得慈濟藝術類美術理論組的獎學金。

這一切的努力與成績,反映了這位年輕的水墨研習者,顯然不願拘限於傳統水墨的窠臼,意圖尋找出另一條更為寬廣而深入的路徑。他曾說:「倘若我們將水墨視為單純的一種材質,那麼其屬性是否該被深入的探討。因為我們對這些材質的認知,經常來自傳統的規範,而較少本我的分析、推理與判斷。當我們對眼前的任何事都視為理所當然的時候,缺乏進一步的思辨,就會矇蔽自我的智慧,如果僅是相信前人的體略,卻沒有去思索其背後所隱藏的道理,蕭規曹隨般的跟隨其步伐,必然無法超越他們的成就,提出更有開創性的見解。」

在大學時期全方位的學習,以及短暫的中學教職後,1999年,梁震明重回母校,進入美術創作研究所進修,並在李義弘老師的指導下,展開「墨與黑」的材料研究,完成〈墨與黑的創作思辨〉碩士論文。

這個階段的研究,從材料學的角度出發,梁震明徹底地分析了中國水墨的墨色與西方繪畫顏料中的黑色,兩者間的不同。除了材料屬性上,墨所含的碳粒較細,色調固定,黑則較粗,亦會因成分不同而有不同的色調變化;更指出:在前人的使用觀念上,墨是重寫,黑則是畫,因此,在東方的藝術發展中,才發展出「書畫同源」的概念。(註1)

這種看似純粹材料學的研究角度,其實正是梁震明徹底掌握創作材料,同時也為自我畫類定位的一種深沈反省;因此,他說:「墨屬於廣義的黑色顏料,無論作品中是否用墨,現今的情況下依然會被視為水墨畫,如果創作者未曾提示的話,況且『近墨者黑』,所以也無所謂畫類定位的問題;而畫類的定位,只是方便溝通的一種狹隘界定,而這種界定不盡然等於創作者認知的界定,唯有模糊或是衝撞這種材料界定,才能獲得無限的可能。」(註2)

又說:「水墨的傳統是一種時空背景下逐漸發展而成的,但如何讓充滿西式視覺經驗的當下觀眾,重新認識水墨的當代價值,這樣的採用,正是覺醒下的選擇。」(註3)

2002年,他就以「墨與黑的創作思辨」為題,推出研究所畢業展於台北羲之堂。那些綿密素樸的墨

點,烘染出層次豐富、形式多變的台灣山脈、岩石,擺脫中國古老的山水意象,直接從台灣的自然切入,那是親眼所見、心中有感,沈澱為生命情緒的一部份。而畫面豐富的層次,正是他研究所時期媒材研究的具體成果,為了對各種知名古墨的掌握,他曾走訪中國蘇州姜思序堂、周庄、上海、 _杭州、安徽歙縣胡開文墨廠及黃山等地,更自製各種不同材料的墨條,包括:石榴、檳榔心、杜仲皮、燈草、桐油……等,逐一試用,甚至製成色票,相互比對。

研究所的畢業展,也引發了藝評界的注目,以「層層染點.古墨新研的樸實路線」(註4)來形容他。

梁震明,畫如其人,人如其畫,那種樸實、綿密的風格,也展現在他為學求藝的生活態度上。研究所畢業後,在原有論文的基礎上,全力深入、持續探研。2003年,他又完成並發表〈日製液態墨的材質特性及使用方法之研究〉一文(註5),這是將當時台灣市售的33種日製液態墨進行試用及比較,得出多點特性,並發現指出:日本廠商所製的液態墨,主要是適合日本書畫界的創作觀點而生產的;因此,使用者的認知與選擇,才是主導這些墨品材質特性的關鍵因素。

歷經五年的研究、整理與擴展,終於完成《墨色的真相》一書,由國立編譯館補助出版。其中涵蓋的主題,包括:歷代畫家使用墨與黑及相關材料之種類說明、墨與黑之相關著作介紹、固態墨、液態墨及黑色顏料的製作工序及流程比較、中國歷代製作固態墨的流程分析與介紹、歷代文獻關於墨與黑之製作流程及概念的探討、歷代畫家使用墨與黑之方式及邏輯的比較、材質特性與使用方法及概念之關係研究等。《墨色的真相》可說是當代畫壇在材料研究上最具典範性的成果。

梁震明是以學術研究的態度面對創作,一如民初畫家黃賓虹的耗費巨大精力整理歷代畫論,彙編成《歷代畫論叢書》,也增美自我的創作。

梁震明的研究精神也展現在他獲得國藝會補助、與廣興紙寮合作撰成的〈中性紙材開發與成效研究〉(2005),及走訪全台三百多座廟宇,拍攝近萬張照片的「台灣寺廟龍柱造型之研究」(2006-2010);後者於2010年,由國立編譯館補助出版。

回到創作本身,2002年北藝研究所畢業後的這段時間,顯然是一個重整、深入整備的階段。2004年任教台中僑光技術學院,往返途中,經常前往苗栗後龍外埔拍攝海邊石滬;而在一個偶然機緣下,更接下了全台茶山之旅的拍攝工作,走遍了梅山龍眼林、鹿谷大崙山、大禹嶺、梨山,和嘉義石桌等地,對台灣的山林有了更深入的觀察、感受與瞭解。

事實上,2001年春天,梁震明就有機會首登大陸黃山,這是多少水墨畫家歌詠描繪的聖山,古松、奇峰、雲霧……,自然也給予梁震明極大的震撼,但他說:「雖有千景可選、奇石可畫,但無法長居,總有著霧裡看花難以動筆的感覺。」

2007年,梁震明轉任國立台南藝術大學藝術史系教職,也將生活重心轉回創作本身。2009年的「黑色的覺醒」個展,正是這個階段創作的一次總結。〈綠草黑世界〉(1995-2009)、〈黑葉下的台南孔廟〉(2008)、〈黃昏下的黑山〉(2009)、〈聳立在一片山巒的黑岩〉(2009),都是這次展出的幾件重要作品;在較為逼近的構圖取景中,呈顯樹葉、草叢、山岩、雲氣的豐美質感。這是梁震明在大量的照片分析下,捕捉現場的感受,以格物致情的方式所逼視出來的一種幽情,純粹畫景,空無一人,帶著一份深沈的孤寂與寧靜。

2010年,長期以來的精神支柱,父親病逝於高雄榮總,讓梁震明對生命有了新的體悟。經歷一段「無名虛相」的抽象水墨山水創作,撫平了失怙的心靈創傷;2012年的「海景」系列,重新回到細筆寫實水墨的路向,但畫面大為開朗,甚至加入了較多的色彩運用。

原來自2008年以來,梁震明便被澎湖特殊的自然景緻所吸引,節理分明的玄武岩,加上海天一色的開闊氣象、孤立海隅的小島、白色的沙灘…….;此後,他多次前往澎湖探訪,走遍七美、望安、桶盤,及目斗嶼、姑婆嶼……這些南北列島,也重訪宜蘭頭城、龜山島、屏東墾丁、旭海,及貢寮龍洞、南澳粉鳥林,和台中梧棲高美溼地,更不必提及自學生時代就經常和師長前往的北海岸淡水、石門麟山鼻、老梅等地。此外,也前往日本沖繩座間味島、古宇利島、瀨底島及石垣等地,比較不同文化下的自然景觀。

梁震明的創作取景,完全是以一種幾近物象學研究的科學手法,現場寫生不是他的創作形態,部份的速寫只在記錄某些必要的重點。遍遊這些景點,甚至重複多次的前往,主要是在收集相關的圖像和豐富自我的體驗,景色的記錄則以攝影取代,每次的前往,都經事先周詳的規劃,即使是相同的地點,也會有不同的路線和時段,因此景緻總是不同,或是晴、陰、冬、夏,或是晨起、夕歸,或是徒步、搭船,甚至動用空拍機等。梁震明的創作,帶著高度學術研究的心情,雖寫實景,但回到畫室,則是進行周密的草稿模擬及意象推演,反覆推敲,不斷思辨,務求達於虛凌、超越的意境。

2011年及12年的「海景意象」展,梁震明在以往以墨色為主體的畫面中,加入大片的色彩,這些色彩帶著稍顯誇張、鮮艷的高彩度,反而呈現了某種夢幻的意境;某些作品甚至直接以金色表出,或是紙張的金,或是顏料的金,但當轉化成物象的金,反而虛幻成視覺情感的金,那是一種純粹心象的金,實景、虛境,才是梁震明心中追求的真山水。

2014年展開的「千岩萬語」系列,回到山岩海石的細部描繪,積細成多,氣象浩瀚,以千岩寄寓萬語,是藝術家應物抒懷的本心,部份畫面加入細線的方格分割,益增非實境的畫面效果。

2015、16年的近作,在尺幅上更為開闊,他辭 _教職,專職創作,畫面的細筆寫石(寫實),幾如僧人的抄經,一筆一念、一劃一覺,梁震明的作品,也因此呈顯接近宗教般的凝定與寧靜。

中國近千年的水墨繪事,在近代而有「學」「藝」分途的隱憂,但在梁震明的身上,我們喜見高度學術研究的精神,如何貫穿、滲透在他的創作之中。戰後1960年代啟動「現代水墨」運動,曾以「革中鋒的命」的自動性技法,翻轉民初或日治以來,以寫實「改革」寫意的路徑,開展出一片暢意淋漓的抽象風潮,中經幾近照相寫實的鄉土水墨,落入寫景不寫情的機械操作。1970年代出生的梁震明,從台灣制式的學院體制中,一路走來,在深沈、穩健的學術操作中,重建了古典水墨的結構與質地,卻同時展現了現代宏觀與微觀兼具、客觀寫實與主觀虛境並呈的絕妙視野,堅實、蒼茫中,透露著一股孤獨、傲然的真氣。那是梁震明特有的墨色台灣、現代山水,隱隱承續著自余承堯(1898-1993 )、夏一夫(1925-2016)一路以降的密實水墨傳統,也是李義弘開創的材料學與物象學研究最耀眼的傳人。

註釋:

1 梁震明〈黑色的覺醒――梁震明創作自述〉,《藝術收藏+設計》25期,頁132,台北:藝術家出版社,2009。10。

2 同上註,頁133。

3 同上註。

4 參見黃寶萍〈梁震明:層層染點.古墨新研的樸實路線〉,《藝術家》326期,頁236-239,台北:藝術家出版社,2002.7。

5 收入《中國水墨藝術之回顧與前瞻:2003研究生學術研討會論文集》,頁172-183。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

嶺南畫派美學研究

為了解決中國繪畫三千年 的問題,作者張忠明 這樣論述:

嶺南畫派是近代中國藝術革新運動中,現代中國畫的代表之一,在二十世紀初,西方及東洋藝術思潮的衝擊下,提出「折衷中西,融匯古今」觀念,以革命的精神及強烈的時代責任感,融合中西繪畫之長,對當時的繪畫注入勃勃生機。本論文以嶺南畫派為範疇討論其美學,深入研究嶺南畫派創作思潮,並以藝術品對應創作經驗做研究。章節各分成一、緒論;二、嶺南畫派美學定義及時代脈絡分析;三、嶺南畫派美學的「時代性」意識與運用;四、嶺南畫派美學之「空間意識」及運用;五、嶺南畫派的「筆墨」觀;六、結論。逐一分析討論。透過以上之進行研究與討論,筆者希望藉由此論文之研究,重新評價與研究分析,具有「時代性」、「折衷性」之嶺南畫派美學。

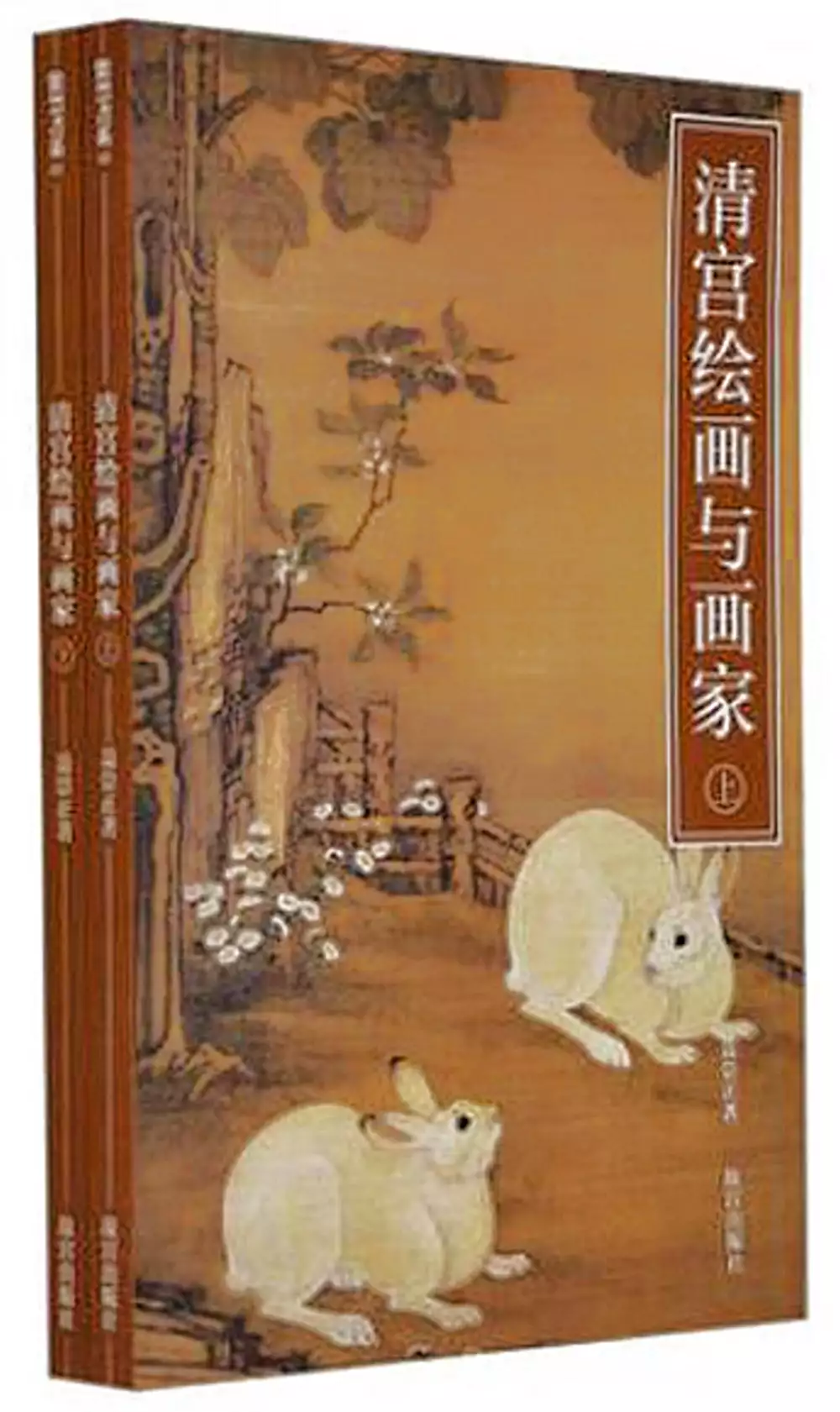

清宮繪畫與畫家(上下)

為了解決中國繪畫三千年 的問題,作者聶崇正 這樣論述:

本書套書是《清宮繪畫與畫家(套裝上下冊)》包含有兩個部分內容: 其一為介紹清代宮廷中的部分紀實繪畫作品,包括有描繪帝王、后妃、功臣的肖像畫;宮廷中的典禮、宴飲、出巡、狩獵等場面的繪畫;反映征戰場景的巨幅繪畫作品;另有經由歐洲傳教士傳來中土的油畫、銅版畫作品。 其二為若干供職宮廷的畫家,當中有些畫家有一定知名度,有些畫家則不見於畫史收錄,可以補充繪畫史記載的不足。 聶崇正,男,祖籍湖南,生於上海,定居北京。一九六〇年就讀於中央美術學院美術史系,一九六五年供職於故宮博物院,從事古代繪畫陳列、研究工作至今,重點研究清朝的宮廷繪畫。現為故宮博物院研究員、中國美術家協會會員。著

有《清代宮廷繪畫》《中國名畫家全集·郎世寧》《宮廷藝術的光輝——清代宮廷繪畫論叢》《清官繪畫與“西畫東漸”》《中國名畫家全集·袁江袁耀》《中國繪畫三千年》(合著)等,並有長短文章若干散見於報刊雜誌。 前言 清代宮廷繪畫綜述 清朝宮廷繪畫的紀實特色及價值 試說清代宮廷繪畫中的“雙胞胎”現象 透視流散在歐洲的清官廷繪畫 《平定準部、回部戰圖》銅版畫原版補識 新見《康熙南巡圖》第六卷殘本考 《秣陵秋色圖》和《康熙南巡圖》 《呼爾大捷圖》(殘本)的辨識和探究 三幅《春郊閱駿圖》卷的疑問 從周道畫《李煦行樂圖》卷說起 清官廷畫家冷枚其人其畫 “兩

朝供奉”畫家徐玫的畫像 簡說郎世寧作品的五類狀態 雍正十三年間的郎世寧 他者的目光——郎世寧寫實駿馬的背後 班達里沙及其《人葠(參)花圖》軸 宮廷畫家陳善與《群仙祝壽圖》冊 宮廷畫家陳枚生平及其作品 宮廷畫家葉履豐(葉禮風) 清官父子畫家吳璋、吳械 宮廷畫家丁觀鵬、丁觀鶴兄弟 兩幅《乾隆皇帝戎裝像》軸 “三朝元老”的宮廷畫家金昆 清宮廷輔助畫家程志道 清官廷畫家餘省、餘樨兄弟 試說《土爾扈特汗渥巴錫油畫像》 再說清官油畫半身像 清宮廷畫家乇幼學、王儒學兄弟 清官廷畫匠畫家沈源 乾隆朝宮廷畫家週鯤 乾隆朝宮廷畫家姚文瀚

乾隆時宮廷畫家張鎬及作品 雍正、乾隆朝宮廷畫家孫祜 清官廷畫家賈全其人其畫 宮廷畫家金廷標卒年及其他 宮廷畫家張宗蒼與方琮 張宗蒼另一位學生山水畫家王炳 宮廷畫家陸授詩、陸遵書兄弟 清官廷山水畫家袁瑛 乾隆時宮廷畫家嚴宏滋及作品 蘇州織造府選送的畫家杜元枚 清官羅福旼畫《清明上河圖》卷 更改姓名的宮廷畫家阿克章阿、常生 觀徐揚畫《平定西域獻俘禮圖》卷 從稿本到正圖“紫光閣功臣像 新見之《紫光閣功臣·伊薩穆像》軸 紫光閣功臣中之《阿桂像》軸 《原參贊大臣西安提督哈國興像》軸 乾隆時宮廷畫家黃增 清代宮廷山水畫家沈映暉

乾隆後期宮廷畫家謝遂 畫史失載的宮廷畫家於世烈 乾隆後期宮廷畫家顧銓 清宮廷花鳥畫家楊大章 宮廷畫家李秉德的花卉畫作品 畫史失載姓名的宮廷畫家周本 乾隆後期宮廷畫家莊豫德與蔣懋德 乾隆、嘉慶時宮廷畫家馮寧 乾隆、嘉慶時廣東籍宮廷畫家黎明 清官乾隆後期肖像畫家陸燦 看晚清紀實繪畫”戰圖“大畫記 晚清宮廷畫家屈兆麟 後記 本人自1965五年從中央美術學院美術史系畢業後,被分配到故宮博物院工作,至今已達四十五年之久。初到博物院工作的十年時間裡,大家都忙於“與天奮鬥、與地奮鬥、與人奮鬥”,個人不要說業務上有何長進,甚至連原先所學的知識也快丟得差不

多了。 1972年自湖北成寧文化部“五七”幹校返回北京後的一段時間裡,仍然無法開展正常的業務工作,雖然1976年粉碎“四人幫”後,政治形勢有所改觀,但是多年來形成的習慣勢力和思維定式,仍然在起著相當大的作用,鄙視知識和知識分子、藐視知識和知識分子的風氣還十分盛行,一個人想要鑽研點業務,總會被周邊某些人側目而視,被戴上“不突出政治”“不安分”“想成名成家”“資產階級名利思想…'走白專道路”等莫名其妙的帽子。在這樣的氛圍裡,也就根本談不上什麼提高業務水平、開展研究工作,只能隨大溜,去混一口“大鍋飯”吃吃。 隨著時間的慢慢推移,“左”的那套東西,終究還是慢慢退出了歷史舞台,社會的整體逐漸

恢復到正常的狀態中來,“撥亂反正”是這一時間段裡最響亮的口號。國家總體形勢的進步,逐漸改變了“臭老九”們的命運,於是才有了我們知識分子專業人員在故宮博物院發揮作用的可能。 粉碎“四人幫”之後的20世紀70年代中後期,時任業務部領導的楊伯達先生,極有遠見地提出一項工作,即整理院藏的清朝宮廷繪畫作品。這批清朝宮廷繪畫作品數量頗大,但是卻從來沒有經過認真的編目,有的甚至還沒有文物號。這些作品大的有一面牆大小,是為“貼落”,小的只有巴掌大小,屬於案頭玩賞之物。因為很長時間沒有加以整理,保存情況也不是很理想,有些還是“灰頭土臉”的模樣。於是在相當長的一段時間裡,我參與了這項工作,幾乎每天都在

藏品庫房內,既是體力勞動,又是腦力勞動。在整理的同時,我就比較關注這批文物,隨手用筆和用腦(當時記性還比較好)做了些記錄,回到辦公室再將每天的觀感整理謄寫。日積月累,過目了大量的作品後,逐漸就對這部分繪畫作品有了與以往不同的看法。 在過目了大量的清代宮廷繪畫作品實物之後,還有一項十分重要的工作,那就是查閱清代內務府造辦處的檔案。當時的“中國第一歷史檔案館”還屬於故宮博物院的建制,稱之為“明清檔案部”,故宮的工作人員要去查閱檔案手續十分簡便,都是些熟悉的人,只要打個招呼、點個頭就行。於是我就利用整理文物的空暇,在一個很長的時間段裡,翻看原始檔案資料,並且隨手將有關繪畫方面的信息,沒有

按照“急用先學”的訓條,而是不管鉅細、不管大小,一律將其抄錄,製作成卡片。如此翻閱抄錄檔案的工作持續了近兩年的時間,這樣日積月累的成績很是可觀的,卡片裝滿了一整個抽屜。當時尚無電腦,全靠動手動筆。彼時“明清檔案部”所收藏的內務府造辦處檔案,還未製作成膠片,我們翻閱的還是檔案資料的原件。觸摸著這些數百年前陳舊皺褶的紙張,一種歷史的滄桑感從心頭油然而生。 這些檔案資料如果只是少量或局部的查閱和抄錄是不夠的,而是需要逐年不斷地完整抄錄,這樣才能前後比對,看出點名堂。所以這項工作既是比較枯燥的,但也是會帶來某種驚喜的。檔案中的文字突然變成了某件過目的宮廷繪畫作品實物,那種喜悅一下子就將抄錄

文字的單調沖得無影無踪。 在整理實物的過程中,我過目了清宮內大量的紀實性質的繪畫作品,其中包括有皇帝、后妃們的肖像,反映以皇帝為主的重大事件的畫幅,表現清代隆盛時期軍事得勝的圖畫,描繪他們日常生活的“行樂圖”,等等。這些藝術品完全可以達到“以圖證史”的功效,在照相機、錄像設備發明之前,用畫筆記錄下的人物和事件,保持了幾乎是“原汁原味”(雖然經過美化)極其有價值的圖像資料,為自有宮廷繪畫歷史以來所罕見,大大增加了後人對於這段歷史的感性認知。若干巨幅的作品給人以身臨其境的震撼效果。稍後我將其中的很多作品,編入了文物出版社出版的《清代宮廷繪畫》和香港商務印書館出版的《故宮博物院文物珍品全

集·清代宮廷繪畫》兩種大型圖錄中,為更多的人參考或研究提供不少方便。

山石觀想-陳厚樺膠彩創作理念

為了解決中國繪畫三千年 的問題,作者陳厚樺 這樣論述:

本創作主題「山石觀想」是多年來研習繪畫及接近山林、觀察自然後所衍生的題材,在中國美術史中,對古人描繪山水畫中多變的皴法,特別感到有趣,大學學程裡,研習繪畫材料學對水墨、膠彩有了深入認識,之後偏向膠彩媒材學習,最後以膠彩媒材創作畢業。至碩士專班,有書畫表現與風格探討、傳統畫論與當代水墨的比較、膠彩技法研究等,這些課程讓我對山水畫的建構和表現有更深入思考,這些層面的知識累積,堆積了創作的意圖和構思。在本創作論述幾個章節中,分別說明創作之動機和起源、闡述繪畫觀念、耙梳學理脈絡,最後簡述自己的創作方法。第一章為創作動機和理念,描述山石對我的召喚及視覺的震撼,窺究內心面對險峻山岩的時候,內心細微的反應

,幸在信仰的療癒下勇敢的面對,成功的克服恐懼,與自然取得和諧的心境調適,以至歡然擁抱自然山岩,在遊覽在地風景名勝的同時,寫生記錄些許美景,成為創作的題材。第二章為整理古代多位山水畫名家之經典名作,刻意觀察山石肌理的描繪,及受印象派光影捕捉,描繪自然的繪畫表現之影響,另外以台灣現代水墨畫家的作品風格表現,對個人繪畫歷程之啟發作簡略的回應。第三章分別是使用膠彩為創作媒材的質感體悟及繪畫形式風格理念的應用。最後第四章裡,筆者在創作的同時,除了記錄創作程序外,也一一闡釋每一張作品的創作意念。 幾年的繪畫歷程,深深體悟藝術的境界是無窮盡的,追求精進是每一個創作者持續繪畫的動力,繪畫對我而言乃在抒情寫意

、啟發人生哲理,冀望未來,在創作的路上,心思意念隨著年日增長而更新、變化,淬練更鮮明的創作風格,以「藝無止盡」之心,完全創作之路。