中國輸出入銀行理事主席的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃明聖,施燕寫的 總體經濟學 和黃丙喜,王央城,李宗勳,施正屏,姚大鈞,馬士元,王价巨的 動態風險逆轉:避開決策陷阱,成功逆轉風險都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自雙葉書廊 和商周出版所出版 。

東吳大學 法律學系 李志峰博士所指導 呂淑玲的 貿易信用保險之研究-以實務作法為核心 (2019),提出中國輸出入銀行理事主席關鍵因素是什麼,來自於貿易信用保險、出口信用保險、應收帳款保險。

而第二篇論文淡江大學 亞洲研究所碩士班 陳鴻瑜所指導 黃秀英的 洪森執政時期柬埔寨與中國關係(1997-2013) (2013),提出因為有 柬埔寨、中國、巴黎和約、施亞努、聯合國的重點而找出了 中國輸出入銀行理事主席的解答。

總體經濟學

為了解決中國輸出入銀行理事主席 的問題,作者黃明聖,施燕 這樣論述:

本書內容在說明經濟體系中各個市場的運作、各種衝擊對總體經濟的影響以及總體經濟政策的效果。結合理論與政策分析,希望藉由深入淺出的方式,讓學生可以循序漸進的認識經濟體系的架構、失業問題、通貨膨脹問題、國際經濟金融的相互牽引,以及長期經濟成長的驅動力等。 拓展國際視野:特別補充國際經濟議題,如比特幣的興起、日本流動性陷阱、亞洲金融風暴、全球金融海嘯、安倍首相的三支箭、英國脫歐等。 貼近臺灣時事議題:特別補充臺灣總體經濟議題,如三角貿易、民間投資的五缺問題、年金改革、派遣制度、無薪假、勞基法修法、租稅改革等。 深入臺灣經濟結構:特別就臺灣民間消費、民間投資、政

府支出、輸出與輸入、貨幣年增率、利率、失業率、匯等統計圖表加以分析。 認識經濟大師生平:為增添學習的趣味,本書也特別介紹經濟大師的生平故事或論爭,如凱因斯、海耶克、李嘉圖、臺灣的蔣王論爭等。 本書主要以文字與圖形說明,非常適合作為一般大專學生的總體經濟學教科書或對總體經濟學有興趣的大專學生自學之用。

中國輸出入銀行理事主席進入發燒排行的影片

今天質詢重點:

1. 針對慶富聯貸案,當時一銀總經理周伯蕉、臺銀總經理蕭長瑞,到現在還在當國票金的副董事長、兆豐票券董事長,財政部真的有心追究這些董事的責任嗎?為何到今天的回答都還在打太極。

2. 這兩週,我不斷向台銀索取其去年確認參與聯貸之常董會議事錄,台銀卻表示議事錄「不存在」;但根據台銀在2016年2月5號常董會錄音檔,該次會議在確認(2016/1/26)之議事錄時,顯示有獨董搓圓仔湯、想美化議事錄。難道台銀還要繼續隱匿議事錄嗎?

3. 土銀董事長凌忠嫄,過去在擔任中國輸出入銀行的理事主席時,常董會曾討論有關參貸慶富案。會中報告的經理曾表示:「土銀、合庫、華銀、彰銀、台企銀等通通都參貸了」。明顯與事實有出入,因為中國輸出入銀行是慶富案第一個參貸行。其中是否有人涉及虛偽陳述?

4. 金管會曾指出土銀主辦慶陽聯貸案,有貸後管理等疏失,難道放貸時沒有疏失嗎?土銀懲處名單為何迄今遲遲不公布?

貿易信用保險之研究-以實務作法為核心

為了解決中國輸出入銀行理事主席 的問題,作者呂淑玲 這樣論述:

貿易信用保險,又稱應收帳款保險,於19世紀末在西歐國家發展出的保險商品,於台灣保險法並未列名,屬其他財產保險,保險業界將其列為意外險,屬損害保險中為自己保險利益之商品,故通常情形下要保人、被保險人及受益人為同一法人。本保險商品可能承擔兩種風險,買主所在國家的政治風險及買主的信用風險,其中買主信用風險係指買主無力清償或違約不付款。本保險商品之保險利益為保險法第20條因有效契約而生之權利,契約係指被保險人與其交易相對人之買賣契約,該契約項下向債務人請求給付之權利,該保險利益為有效、適法、可計算的積極經濟上利益。保險契約將承擔風險量化,最小單位為該交易相對人信用風險,即每一個別買主風險,每一危險事

故係指任一買主發生無力清償或違約不付款情事,每一損失係指個別買主在保險責任期間有未清償之債務金額。保險標的為被保險人之應收帳款,其價值是可計算,惟具變動性,應收帳款數額因被保險人再度出貨或提供服務而增加,也因買主支付貨款而減少。由於承保標的價值變動,加上被保險人行為與損失間無法獨立、被保險人與保險人之間存在資訊落差,促使保險契約訂有細緻的風險分攤條款、信用額度調整機制、嚴謹的資訊揭露義務及減損義務。保險契約除訂有明確承保範圍限制外,風險分攤相關條款有自留風險條款、自動停止承保條款、隨時調整買主額度、自負額、保單最大賠償責任限額等。透過層層風險分攤條款,不僅可規避道德風險,亦迫使被保險人不忽視交

易相對人的重要風險訊息,而以積極合理作為來防阻損失發生或減少。被保險人在保險期間,可調整風險組合,申請納入新買主保險或提高原有買主風險,惟保險人針對新風險有予以拒絕的權利,對既有風險,得依其風險變化,調降及撤銷買主信用額度,此因應風險快速變化而生之動態風險管控機制,為貿易信用保險的重要特性之一。另由於資訊不對稱,保險人必須仰賴被保險人傳遞及提供買主重要風險訊息,保險人所負擔之義務,除保險法規定的據實說明、危險增加及危險事故通知義務外,在危險事故發生後、給付理賠金後至收回追償款期間,被保險人亦負有告知暨說明義務及損失減少義務,該相關義務之負擔不因保險期間終止而免除。貿易信用保險乃結合保險原理、財

務分析、風險管理的貿易信用保險商品,承保標的為應收帳款,本質上債權請求權,對應承保風險為買主信用風險,該風險與買主財務表現高度相關,故保險契約條款制定,因此保險標的之財務特性,賦予保險人動態調整承擔風險的權利,為與其他財產保險最大不同之處。

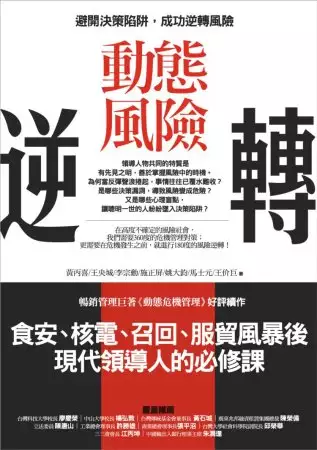

動態風險逆轉:避開決策陷阱,成功逆轉風險

為了解決中國輸出入銀行理事主席 的問題,作者黃丙喜,王央城,李宗勳,施正屏,姚大鈞,馬士元,王价巨 這樣論述:

國家文官學院2010年度選書NO.1《動態危機管理》 暢銷好評續作! 開放兩岸服貿協議,可能面臨國安風險; 通過經濟開發案,可能造成生態風險; 進行都市更新,可能帶來居住人權的風險── 洞悉風險管理,絕對是決策前的一門必修課! 為什麼當原料出問題,連老字號食品大廠都相繼淪陷? 為什麼當服貿協議滿城風雨,政府依舊無法給企業和勞工一個好答案? 領導人在做任何一個決策之前, 必然需要評估各式各樣的風險, 然而有哪些面向是他們會疏於考量、導致失敗的關卡? 又有哪些心理盲點,會讓他們明明看見風險,卻故意忽視風險? 無論是企業或政府單位領導人,在進

行任何決策之前, 都必然要衡量決策執行之後,可能衍生的各種問題與危機, 然後當前卻屢屢發生風險評估失靈, 領導者將媒體與輿論視為「危機風向球」, 缺乏明確的風險治理核心與意識,導致問題一發不可收拾。 本書提供諸多風險管理的實務案例,以及風險評估的實用工具, 帶領讀者理性預期潛在危機,並成功逆轉風險! 在沒有規則可循的未來,我們需要360度的危機管理對策, 更需要在危機發生前,就做好360度的風險評估! 名人推薦 「風險管理就是動態性、延續性和對應性地面對外在環境及內在資源的變動,採取預防對策和因應行動。風險當然不會是零,但確實可以經由有效的管理,包括:

風險評估、辨識、分析、監控和檢查等,將它的發生降至『合理可行的最低限』。」──廖慶榮,台灣科技大學校長 「風險治理跨及社會學、心理學、經濟學、財務學、動力學、傳播學等多重領域,必須深刻洞察它在時空環境中靜態的結構和形成,以及加諸人們行為心理決策的系統過程,才能正中目標,擺脫風險的惡性循環。」──楊弘敦,中山大學校長 「『贏家的詛咒』和『輸家的魔咒』是風險治理的兩大陷阱,領導者不能過分樂觀地陷入贏家的詛咒,也不能徒然無方地墜入輸家的魔咒。作為是創造風險的正向循環的第一動力。」──黃石城,台灣傳統基金會董事長 「風險逆轉的真正意義是洞悉風險中的危機和契機,而不是一切都用保守和防守

的態度,先用反風險的立場去審視。風險逆轉的先見之明是洞悉風險的核心本質,也就是風險和機遇並存的事實。」──陳榮備,廣東兆邦融資租賃集團總裁 「風險決策需要依靠大腦,但大腦經常欺騙我們,導致我們出現認知偏差,進而做出錯誤的決定。當我們面臨高度不確定的環境時,尤其必須注意人類常存的非理性行為。」──陳唐山,立法委員 「風險,是英雄豪傑的浪潮。英雄無不乘風踏浪,風險正是其逆風高飛及破浪前行的動力。但是,隨意,會使人陷於『贏家的詛咒』;無膽,則使人墜入『輸家的魔咒』。英雄豪傑要能打破這兩個惡性循環,即使不幸一時被它擊倒,也能東山再起。」──許勝雄,工業總會理事長 「成功人物之所以能脫

穎而出,往往是因為他們懂得何時暫停,給自己空間和時間思考。若市對了精確估算,等待和延遲就不再是壞事,反而可以避免直覺誤判。冷靜思考,等待關鍵時刻,的確是風險逆轉的學問。」──張平沼,商業總會理事長 「公共及社會風險事件非常容易陷入是非不明的定向認知,紛亂的雜音和情緒的鼓動更經常讓大家只看徵兆,漠視機率,忽略真相,以致風險惡化成為難以收拾的危機。」──邱榮舉,台灣大學國家發展研究院副院長 「人生的一大悠然自得便是和風險共存,在不確定的風險中看見危險,也看見機遇。風險治理必須理性和感性兼具,才能逆轉『贏家的詛咒』或『輸家的魔咒』的惡性循環。而風險能否逆轉的首要關鍵,就在於對其成因、結構

和民意有正確的感知和辨識。」──江丙坤,三三會會長 「金融風暴為我們上的寶貴的一課:風險在經濟中某個部分所造成的破壞,將對其它看似無關的產業掀起連鎖反應。領導人和高階經理人要時時對於風險保持高度重視,並以積極態度創造風險的正向循環。」──朱潤逢,中國輸出入銀行理事主席

洪森執政時期柬埔寨與中國關係(1997-2013)

為了解決中國輸出入銀行理事主席 的問題,作者黃秀英 這樣論述:

柬埔寨長久以來不斷經歷隔鄰的越南和泰國入侵與國內派系鬥爭,使國家一直處於混亂和動盪,自1991年10月,由柬埔寨施亞努、宋山、喬森潘、洪森四個派系組成「全國最高委員會」與美、中、越南、東協等18個國家在法國巴黎共同簽署《柬埔寨衝突全面政治解決協定》,柬埔寨終於結束內戰。1993年柬埔寨經由聯合國監督之下,成立柬埔寨王國,由雷納里德和洪森共同組成聯合政府,直到1997年洪森發動政變,推翻第一總理雷納里德,1998年再度舉行第二屆國會大選,洪森順利上台執政,其所領導的人民黨與奉辛比克黨共同組成聯合政府執政,其後,柬埔寨進入穩定發展。柬、中兩國同為亞洲國家,長久以來維持友好關係。柬埔寨擺脫法國統治

而於1953年獨立,但並未立即與中國建交。雙方在1958年建交,以後一直保持友好關係,直至1970年施亞努被推翻後,柬、中才中斷關係。在聯合國扶植下,柬埔寨在1993年重獲獨立地位。洪森在1997年發動政變,掌握政權,外交路線親中,把兩國關係推到「最佳狀態」。本論文以洪森執政時期之柬、中關係為主,藉由重建歷史脈絡分析影響雙方交往的各項因素,並探討在國際或區域環境因素下,柬、中關係之特質。洪森執政期間,柬、中兩國除了經貿往來以外,在國際政治和區域政治問題上,亦有相互支持之關係,尤其在越南和菲律賓針對的南海問題,柬埔寨奉行「中立政策」,保持其中立立場。柬埔寨在印支半島上的緩衝地位,將使其和中國繼續

維持友好關係,即使美國有意拉攏柬國,亦很難改變其緩衝國之地位。