中島取代餐桌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦齊舍設計事務所寫的 現代歐系居家風格解剖書:就像住在國外一樣!想知道的細節、想買的家具、想挑的建材、想學的佈置,全都教會你! 和蔣竹山的 This Way看電影:提煉電影裡的歷史味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站餐廳、陽台、臥室4 大超萬用居家吧台設計!#Shorts - YouTube也說明:

這兩本書分別來自原點 和蔚藍文化所出版 。

最後網站不動格局,打造一家三口的現代溫馨宅 - 信義居家則補充:屋主喜歡開放式廚房,但又害怕油煙蔓延全家,故一併考量動線設計及視覺穿透,將餐桌及電器櫃收納規劃成一體,以中島取代餐桌,也擴充廚房不足的收納空間;一家三口置放 ...

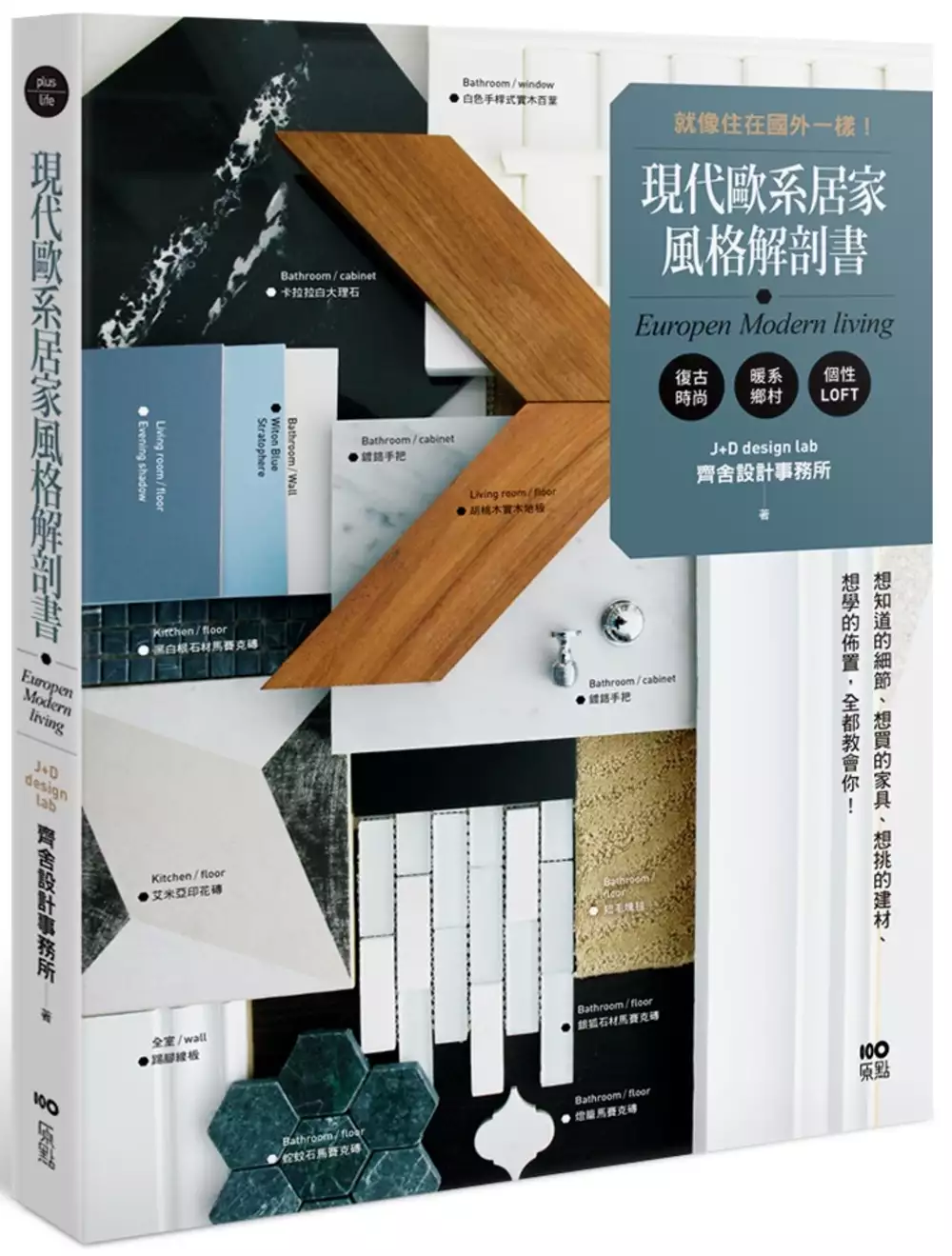

現代歐系居家風格解剖書:就像住在國外一樣!想知道的細節、想買的家具、想挑的建材、想學的佈置,全都教會你!

為了解決中島取代餐桌 的問題,作者齊舍設計事務所 這樣論述:

現代歐系居家裝修全圖解 想知道的建材、家具、織品、燈飾,以及設計思考 台灣設計師一次告訴你! ◆地毯式住宅個案分析!15個現代歐系風格居家深度介紹與拆解! ◆素材元素一次看!復古時尚、溫暖鄉村,到個性LOFT,家的風格設計規畫。 ◆帶你細節思考!從木地板、門窗、燈飾到壁爐、中島廚房,特色細節逐一標示, ◆給你不敗色彩!油漆色號給齊備,教你刷出現代歐系居家一定要有的特別色感。 ◆你也可以這樣布置!軟件織品、小物、畫框配置,設計師獨門心法大匯整。 ◆實用滿點!超過70個風格搭配point、工法細節、家具選購原則、建材疑難、店家資訊 平釘式天花、明管天花、裸露樑,

各式天花板特色? 木地板拼貼大塊好,還是小塊好?有什麼差別? 多彩塗料、石材、磚材,如何用在牆面才能替風格加分? 一房一色,如何才能不突兀,還可讓家更精彩? 壁爐設計怎麼做,才能原汁原味像住在國外一樣? 相片牆的佈置原則、走道壁面選畫的原則? 塊毯好,滿鋪地毯好? 抱枕、沙發上的格紋、條紋、碎花,如何搭才不走鐘? 法式對開門、經典折門(窗)、拱門、格子窗、百葉窗,適合哪些空間? 【秒懂現代歐系居家風格,細節關鍵一次說清!】 ‧牆面—石材、磚材,用在重點牆面 整個空間只選擇一面牆做為風格形塑的重點,再局部使用特殊材質,如文化石、大理石等,其餘壁面用

刷漆來強調風格。 ‧地板—V字型木地板流露歐式人文氣息 透過特殊的貼法可以詮釋具有歷史韻味的風格,不論是兩塊交疊的人字型還是兩塊切齊的V字型,配以深淺交錯的接續手法,搭配老家具,道出濃濃歐式風格的人文底蘊。 ‧櫥櫃—開放落地書櫃,用來擴展空間感 開放式落地書櫃符合收納需求亦可拉高空間比例。光是整座書櫃就能變化出多種形式,像是加個爬梯,就能製造圖書館氛圍;櫃體之間加立柱,掛上壁燈就能營造老歐洲情調。 ‧門窗—格子窗&木百葉,可田園可都會 格子窗可用在玄關與客廳或是書房與客廳之間,既具備通透效果也能保有隱私。若格子比例大,風格會多些都會感;比例小,則田園的表

情濃一些。百葉簾也可與狹長窗型結合,營造家的靜謐氣息。 ‧色彩—加入灰色調,耐看又舒適 彩度太高不適合長久居住,容易引起心情浮躁且不耐髒,雖然可以擁有豐富的空間用色,但所有的顏色都會加入灰色調,降低空間彩度,平衡視覺也更加耐看。 ‧燈飾—用燭台吊燈創造空間風格主視覺 吊燈,是空間的主要視覺,為每個區域塑造焦點。在客廳或餐廳空間,我們常用燭台吊燈取代華麗的水晶燈,營造低調復古和貴族感。懸吊的高度越低,聚焦與聚光的效果越明顯。 ‧織品—大地色系與棉、麻織品,留給空間純粹調性 為了維持空間的簡單調性,大面積的織品如窗簾與沙發布,色彩上會以素色或大地色為主,材質上則會選擇

豐富有層次的織法,其中以棉、麻材質最能表現純粹、乾淨的風格質地。 ‧植栽—大型植栽放角落、花藝多處擺放,營造生活溫度 大型植栽多半放在角落,以不影響行走為原則,而小盆栽跟花藝多放在桌面檯面點綴,以「多處擺放」的原則,放置在家中的各處平台,製造處處有生氣的生活溫度。 ※原書名:《住進英倫風的家:台灣設計師不藏私的英美都會、鄉村到LOFT風家設計》

中島取代餐桌進入發燒排行的影片

以多功能的開放式書房,作為空間的靈魂核心,利用滑動式的木百葉門片,讓空間運用擁有更豐富多變的無限可能,以更符合生活習慣的中島吧檯,取代了傳統餐桌,讓動線更加簡潔流暢,透過木作的手工質感,佐以立體層次的視覺堆疊,讓電視主牆不只擁有精彩的機能性,同時展現空間細緻高雅的獨特品味。

幸福空間官網 http://www.hhh.com.tw/

幸福空間-王牌設計師官網 http://elite.hhh.com.tw/

幸福空間Facebook http://www.facebook.com/hhhfb

幸福團團賺官網 http://www.hhh.com.tw/buy/hhhbuy.asp

幸福團團賺Facebook http://www.facebook.com/hhhbuy

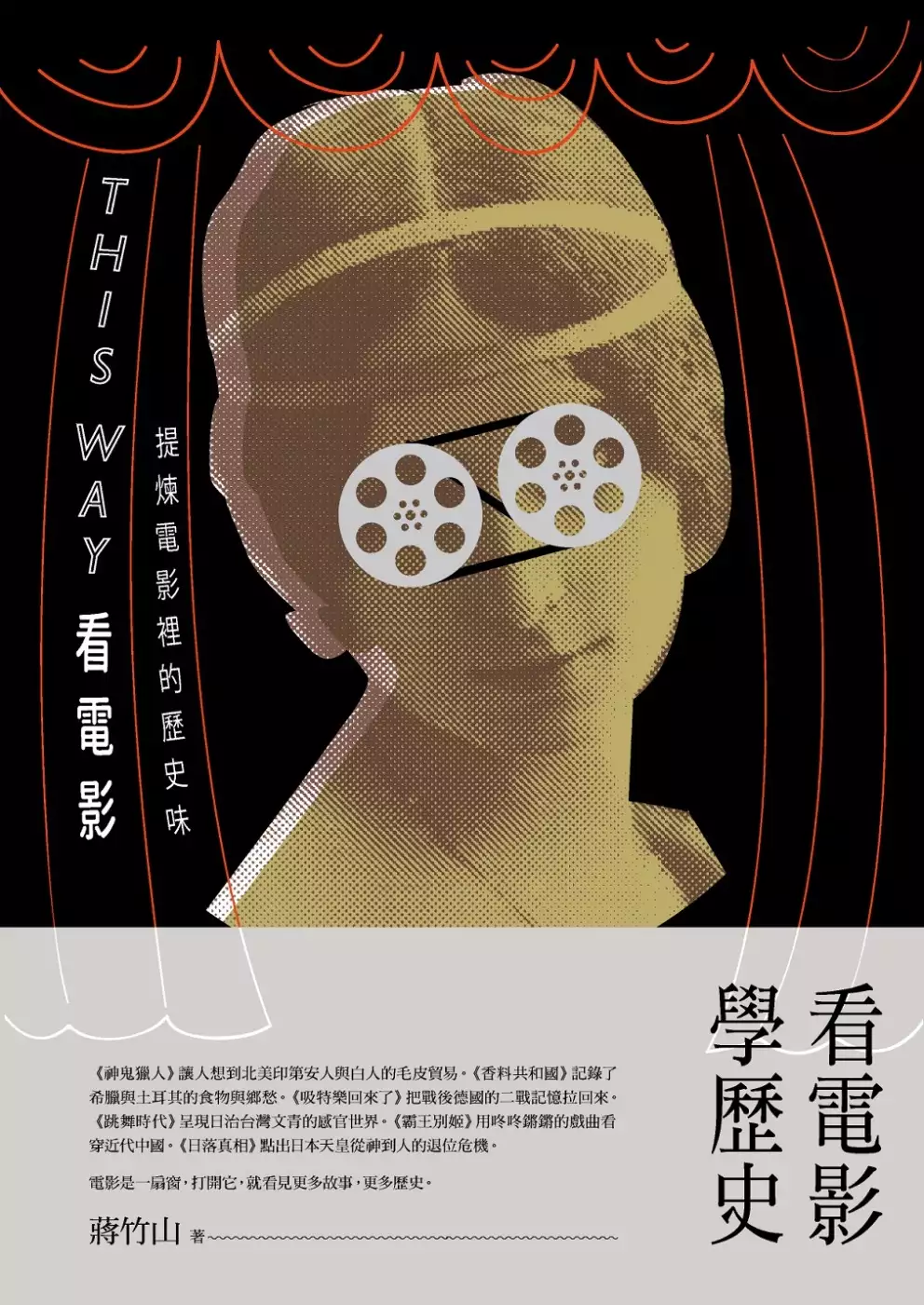

This Way看電影:提煉電影裡的歷史味

為了解決中島取代餐桌 的問題,作者蔣竹山 這樣論述:

看電影‧學歷史 教學者的影視史學手冊╳影迷們的歷史知識讀本 看熱鬧也要看門道,電影原來可以這樣看! 電影是一扇窗,打開它,就看見更多故事,更多歷史。 《神鬼獵人》讓人想到北美印第安人與白人的毛皮貿易。《香料共和國》記錄了希臘與土耳其的食物與鄉愁。《吸特樂回來了》把戰後德國的二戰記憶拉回來。《跳舞時代》呈現日治台灣文青的感官世界。《霸王別姬》用咚咚鏘鏘的戲曲看穿近代中國。《日落真相》點出日本天皇從神到人的退位危機。 歷史不單只是讓讀者看到「過去」,歷史不是只有歷史敘事與歷史事實而已,我們還希望以電影為窗口,引導讀者進行一些有關爭議歷史問題的思辨,培養分析

與理解事物的技巧。此外,還希望能讓讀者學習到,看事情不用現代的觀點,而是回到當時的脈絡,站在當時經驗與看法的「神入」(同理心)方式來看歷史。 為此,《This Way看電影》這本書, 提出二十五部電影、六大主題、四大能力, 讓我們來提煉電影裡的歷史味。 「電影本事」教你敘事 「電影裡沒說的歷史」教你認識過去 「像史家一樣閱讀」教你理解 「用歷想想」教你思辨 所以,這本書不是影評,是一本歷史的深度導覽。 希望你以它當作是歷史之旅的起點, 在裡頭找到這二十五部電影的歷史新視角。 作者簡介 蔣竹山 國立清華大學歷史學博士,現

任國立東華大學歷史學系副教授,兼任人文社會學院大眾史學研究中心主任。主持「新文化史部落格」及「台灣歷史評論」臉書,並擔任蔚藍文化「大眾史叢書」主編。著有《當代史學研究的趨勢、方法與實踐:從新文化史到全球史》(五南,2012)、《島嶼浮世繪:日治臺灣的大眾生活》(蔚藍文化,2014)、《人參帝國:清代人參的生產、消費與醫療》(浙江大學出版社,2015)、《裸體抗砲:你所不知道的暗黑明清史讀本》(蔚藍文化,2016)。目前在進行的研究計畫有「味素的全球史」,並在【說書】網站開設「歷史學冰果室」專欄。 前言:我的東華「電影與社會」課小史 第一部 物質文化與日常生活 《神鬼獵

人》:北美的毛皮貿易、白人與原住民 《白鯨傳奇:怒海之心》:跟著捕鯨魚獵人抓怪去 《一代茶聖千利休》:美,我說了算! 《KANO》:打進甲子園的嘉農棒球傳奇 《跳舞時代》:日治台灣文青的感官世界 第二部 飲食、感官與歷史記憶 《東京小屋的回憶》:回到那美好的昭和時代 《香料共和國》:飲食、鄉愁與記憶 《和食之神:美味交響曲》:飲食就是人生 《吸特樂回來了!》:戰後德國的歷史記憶光譜 第三部 全球史與全球化 《伊本‧巴杜達》: 橫跨亞洲世界的中世紀行旅者 《大國崛起:小國大業(荷蘭)》:看得見的城市 《世界是平的》:一張圖看懂全球史出版市場 《決戰時刻》:美國獨立戰爭書寫的「全球轉向」 第

四部 抗爭、戰爭與革命 《鴉片戰爭》:打破國族神話的迷思 《近距交戰》:從軍事史到個人生命史的一戰書寫 《日落真相》:從神到人的天皇退位危機 《革命青春》:當時我們以為可以改變世界 《替天行盜》:三十歲以前不信左派沒心肝,三十歲以後還信左派沒大腦 第五部 性別與環境 《鋼琴師與她的情人》:我的意志,決定我的人生 《霸王別姬》:從戲曲看近代中國 《1942》:這場飢荒是天災還是人禍? 《永不妥協》:小蝦米對抗大財團的水污染事件 第六部 藝術與大眾史學 《風華再現:阿姆斯特丹國家博物館》:在荷蘭遇見亞洲 《戴珍珠耳環的少女》:跟著維梅爾看世界 《藝術的力量》:英國大眾接觸歷史的幾種管道 延伸

閱讀書目 前言 我的東華「電影與社會」課小史 為什麼會出一本「看電影學歷史」的書? 這可要從十四年前在東華大學的一門通識課「電影與社會」談起。「電影與社會」是我上過最久的一門課,至今已邁入第十四個年頭。大多數時候的修課同學人數會超過一百人,有時更達到一百五十人,平均下來這些年下來可能有近三千人聽過這門課。在這過程中,批改每週同學的網路線上心得是最有收穫的時候。由於同學來自不同學院,大家的專攻不同,思維方式不太一樣,因此常會有意想不到的互動與心得回饋,這些都是在歷史系教專業課程不太會有的特別經驗。 那些年我教過的電影課 還記得,最早在東華大學開這門課時是二○○三年的秋

天,那時候還只是東華的兼任講師,原本只想在課堂上談性別電影,並將每年十二月巡迴來花蓮舉辦的女性影展列入課程活動。頭一年開設時,就吸引一百多位同學修課,每週一的晚上,我們利用兩個小時的時間看影片及討論,一學期下來,大致能看八部電影,有《悄悄告訴她》、《揮灑烈愛》、《油炸綠番茄》、《末路狂花》、《時時刻刻》、《夜幕低垂》、《脫線舞男》及《鋼琴教師》。 除了課堂上的老師講解外,我們會分組報告及討論電影。到了期末,則會要求同學到市區的電影院參加一連三天的女性影展,並選一部紀錄片當作期末報告的寫作題材。由於影展多為和性別有關的紀錄片,一般不太有機會在院線上映,所以同學非得利用這個機會現場參加,是一

個非常難得的活動參與。 頭兩年課上的性別電影,我們還看了《美麗佳人歐蘭朵》、《喜宴》、《情人》、《愈愛愈美麗》、《烈火情人》、《白色情迷》、《男孩別哭》、《潮浪王子》等。兩年之後,二○○五年,我將課程做了一些調整,除了性別之外,還加入族群、殖民、多元文化等議題,增加的電影有《香蕉天堂》、《太平天國》、《勇者無懼》。 二○○六年之後,我正式成為東華歷史系的專任助理教授,除系上的專業課程之外,仍繼續支援通識開設這門電影課。相較以往,又增加了醫學、科幻、城市、全球化、生命教育、環境等不同主題的電影。像是:《夢想起飛的季節》、《西班牙公寓》、《天才雷普利》、《烏龜也會飛》、《三不管地帶》、

《香料共和國》、《替天行盜》、《海上鋼琴師》、《醫院風雲》、《二○○一太空漫遊》、《想飛的鋼琴少年》、《不願面對的真相》、《永不妥協》。 二○○八年時,主題更為明確,訂出了幾個專題「影像、醫療與社會」、「性別、科技與社會」、「全球化、階級與抗爭」、「性別、認同與社會」、「歷史記憶與族群認同」、「移民、國家與底層社會」及「城市、性別與國族論述」,在這個階段,增加了《三峽好人》、《A級控訴》、《香港有個荷里活》。到了下學期,主題則調整為「身份與認同」、「性別與社會」、「規訓與救贖」、「族群與社會」、」「多元文化與社會」、「醫療與社會」、「科技與社會」、「歷史與記憶」,這時期的影片新增的有:《

刺激一九九五》、《盧安達飯店》、《羅倫佐的油》、《銀翼殺手》及《一個屋簷下》。 二○一一年之後,影片的內容大概就基本定型,不外乎性別、全球化、記憶與鄉愁、戰爭與媒體、國家與社會、族群認同等議題。看過的影片計有:《鋼琴師與她的情人》、《香料共和國》、《替天行盜》、《三不管地帶》、《三峽好人》、《天才雷普利》、《A級控訴》。 二○一四年有個比較大的變動就是課程時間從兩小時增加至三小時,這可是爭取了多年才有的結果。優點是不用到隔週才討論看過的電影,當次看完影片就可以立刻引導同學進行討論。這麼一來,每學期大概可以增加四部電影,這期間新增的影片有:《惡魔教室》、《再見列寧》、《情書》、《丈量

世界》。若加入下學期的影片調整,大概還可以多看個《近距交戰》、《世界是平的》及《天才雷普利》。 上述這些多影片所累積下來的教學經驗,自然促成我撰寫此書的主要動力。畢竟用影像來討論社會議題,只是課堂上針對不同學院設計的通識構想,如何能將電影結合歷史,談出我的專業「歷史」,才是我的期待。 看電影學歷史 有了上述經歷,才促成了《This Way 看電影》這本書。 這不是一本影評專書,這個時代已經有太多網路影評了,只要多掌握幾種外語的閱讀能力,幾乎沒有找不到的心得文或影評,隨便google 一下,都可以找到許多相關資訊。 由於本書所關注的主題是歷史,自然在取材上就不可能照

單全收。在上述這麼多電影中,較符合我寫作方向的約有十五部左右,最後挑出十一部,分別是:《惡魔教室》、《再見列寧》、《香料共和國》、《替天行盜》、《丈量世界》、《A級控訴》、《鋼琴師與她的情人》、《近距交戰》、《世界是平的》、《永不妥協》、《三峽好人》。 而最早規劃的版本,又因為當代研究資料過少,一時難以準備周全;或是太多人研究過;甚至是主題不太熟悉,使得最終刪除了以下這些影片:《烈愛灼生》、《丈量世界》、《A級控訴》、《王者天下》《烏龜也會飛》《風暴佳人》《伊利沙白》、《三峽好人》、《勇者無懼》及《驚爆十三天》。 本書經過更新片單後完成的則有:《神鬼獵人》、《白鯨傳奇:怒海之心》、

《KANO》、《東京小屋的回憶》、《和食之神:美味交響曲》、《吸特樂回來了!》、《伊本‧ 巴杜達》、《大國崛起:小國大業(荷蘭)》、《決戰時刻》、《鴉片戰爭》、《日落真相》、《革命青春》、《霸王別姬》、《風華再現:阿姆斯特丹國家博物館》、《戴珍珠耳環的少女》、《藝術的力量》,共十五部影片。 六大主題 若以主題來分,全部二十五部電影可概略分為:「物質文化與日常生活」、「飲食、感官與歷史記憶」、「全球史與全球化」、「抗爭、戰爭與革命」、「性別與環境」及「藝術與大眾史學」。這樣的主題規劃,一方面是呼應電影中的歷史知識與歷史事實,另外一方面則是透過相關歷史課題延伸出當前歷史研究的最新成果與

趨勢。書中提到的相關課題有:物質文化史、食物史、歷史記憶、全球史、海洋史、全球視野下的歷史教學、戰爭史、微觀史、馬克思主義史學、性別史及環境史。除了關注學院歷史的當代研究之外,我們也透過紀錄片、大眾史作品對藝術物件、圖像及影像的重視來呈現大眾史學的發展。 基本上,本書的初階目標在讓讀者從看電影學到歷史。然而,這歷史不單只是讓讀者看到「過去」。歷史不是只有歷史敘事與歷史事實而已,我們還希望透過電影當作一個窗口,引導讀者進行一些有關爭議歷史問題的思辨,培養分析與理解事物的技巧。此外,還希望能讓讀者學習到看事情不用現代的觀點,而是回到當時的脈絡,站在當時的經驗與看法的「神入(同理心)」(Emp

athy)方式來看歷史。 閱讀電影的幾種方法 因此每篇文章的架構分為四部分:「電影本事」、「電影裡沒說的歷史」、「像史家一樣閱讀」及「用歷想想」。「電影本事」這部分,讀者可以很快地瞭解到這部電影的基本故事,當然這不是「維基百科」,裡頭不會有太多的電影人物、導演及拍攝細節,我主要是畫龍點睛式地將影片重點呈現出來。 對電影有個基本認識之後,讀者會來到第二部份「電影裡沒說的歷史」,這裡是每章的重頭戲,占的篇幅最多。但每篇寫法不盡相同,有的是抽出幾個電影裡提到的歷史片段,進行更深入的探討。例如《神鬼獵人》中的海狸與毛皮貿易;《一代茶聖千利休》中豐臣秀吉與千利休的關係;《香料共和國》中

的希臘土耳其交惡與賽普勒斯的互動;《日落真相》裡的天皇退位問題;《革命青春》的安田講堂事件;《替天行盜》的反跨國資本的剝削;《1942》中的災荒與媒體報導;以及《永不妥協》裡受污染的辛克利小鎮的真實進展。 有的篇章則是將議題延伸出去,不在文本上打轉,而是談出一些新的話題,像是《白鯨傳奇》談捕鯨的全球史;《跳舞時代》介紹日治台灣文青的感官世界;《和食之神》的鮮味與味素;《吸特樂回來了!》中的戰後德國的歷史記憶;《伊本.巴杜達》中的「亞洲即世界」;《決戰時刻》談美國歷史教學的全球視野;《近距交戰》的一戰書寫;《霸王別姬》談戲曲與近代中國;《藝術的力量》則提到當代英國大眾接觸歷史的幾種管道。

第三部分「像史家一樣閱讀」則援引數則當代史家的作品或歷史文獻,並進行導讀。經由實際資料的閱讀,讀者可以學習如何像史家一樣的思考問題,提出論述、敘事或理解的看法。有的地方則會刻意安排不同立場或觀點的資料讓讀者進行思辨,例如《鴉片戰爭》中提到有關這事件的歷史書寫轉變;或者是以原著小說及不同文本作品呈現與電影內容的異同,像是《神鬼獵人》、《東京小屋的回憶》、《吸特樂回來了!》、《革命青春》及《鋼琴師與她的情人》。 最後一部分「用歷想想」則是問題討論。其中,有針對電影文本設計的基礎問題;或者是進階一點談第二部份「電影裡沒說的歷史」所延伸出來的歷史議題;或難度再高一些,以第三部分「像史家一樣

閱讀」的焦點資料來設計問題,讓讀者進行深度思考;更有的則是詢問讀者看過電影之後,試著比較與焦點資料陳述的文本內容有何差異。 影視史學 本書絕非第一本強調用電影學歷史、教歷史的著作。近來類似的西文著作相當多,但大多是從歷史教學或歷史思維的角度看電影與歷史的關係,像是《用電影教歷史》(Teaching History with Film)就特別強調如何在中學用電影來加強學生的歷史思維能力(敘事、神入、理解、思辨、認識過去)。(註釋1)在西方,有關這方面的研究,可以上溯到後現代史家海登.懷特(Hayden White)於一九八八年所發表的〈書寫史學與影視史學〉。台灣最早則是周樑楷教授於一

九九三年將這篇文章翻譯在《當代》雜誌上,正式將影視史學的概念引進台灣。(註釋2) 其概念如下: 懷特創造了一個和「 書寫歷史」(Historiography) 相對應的單字Historiophoty,中譯為「影視史學」,這名詞就一直被台灣學界及各教學現場的老師沿用至今;其次,電影或電視確實比書寫歷史更能表現某些歷史現象,像是風光景物、環境以及複雜多變的衝突、群眾、情緒等;第三,選擇以視覺影像傳達歷史人物、事件、過程,也就決定了詞彙、文法,這與透過書寫所呈現的意義不同;第四,無論書寫或影視的歷史作品,都無法將有意陳述的部分,完整地傳達出來;第五,書寫史學與影視史學最大差別在於傳播媒體的不同

,兩者相同的都是經過濃縮、象徵與修飾的過程,都難免有虛構的成分。(註釋3) 有關「影視史學」的概念,周樑楷教授繼懷特之後,則有更進一步的延伸詮釋。他認為這個名詞不僅指影視,還包括了視覺影像,像是靜態的照片、圖像、立體雕塑、建築,或者是遠古時代的岩畫等,只要能呈現某種歷史論述,都是影視史學研究的對象。(註釋4) 電影像是一扇窗 然而,這些論述比較偏向歷史思維及歷史意識的探討,本書雖深受啟發,但並不特別強調「影視史學」的概念。我比較傾向於像是著名史家卜正民(Timothy Brook)在寫《維梅爾的帽子》時的方法,將畫家的繪畫中的物件當作是觀看過去的一扇窗,以深入淺出的方式,描繪

十七世紀的全球貿易。本書的二十五部電影亦是如此,它就像是一扇引領我們進入過去的時光隧道,透過每章安排的敘事、史實、論述、當代研究、史料及問題探討,讓讀者既可以輕鬆的閱讀電影,又能從中學到歷史,並認識歷史學的各個重要課題。 畢竟就如同有的學者所說,閱讀電影的方式千百種,在這臉書時代,每個人都可以寫出自己的一番心得,人人都是影評家。 所以這書不是在寫影評,比較像是一本歷史深度導覽。 不管你是學生、一般大眾或者是學校老師,希望都能透過本書當作是歷史之旅的起點,在裡頭找到閱讀這二十五部電影的歷史新視角。 最後,本書得以完成,要感謝家人的包容,讓我無後顧之憂地在暑假期間能埋首書齋

完稿;還有謝謝協助搜尋這些電影的各種影評與資訊的助理林宇嫣、林芳羽,以及蔚藍文化編輯翰德在文字上的潤飾及可樂總編在出版時給予的各種協助;最後要致謝的是「電影與社會」的歷年修課同學,沒有大家的熱烈參與心得書寫,這書在撰寫過程不會有這麼多的靈感。 二○一六.九.二十八花蓮 紫竹齋書房 註釋 1.Alan S. Marcus, Scott Alan Metzger, Richard J. Paxton, Jeremy D. Stoddard, Teaching History with Film: Strategies for 2.Secondary Social Studi

es, Routledge, 2010. 3.2Hayden White 著,周樑楷譯,〈書寫史學與影視史學〉,《當代》,88 期,1993 年8 月,頁10-17。 4.張廣智,〈影視史學:歷史學的新生代〉,《歷史教學問題》,2007 年5 期,頁36-41。 5.周樑楷,〈影視史學:理論基礎及課程主旨的反思〉,《台大歷史學報》,23 期,1999 年6 月。 《東京小屋的回憶》:回到那美好的昭和時代 【電影本事】 近幾年的書市吹起一陣日本昭和時代的懷舊風,其中以川本三郎的《遇見老東京》最讓人眼睛一亮。 作者在前言說道:「東京是個變化急遽的都市,全世界幾乎沒有一座城市可以

匹敵。市容不斷地更迭變化,不久前還存在的建築,曾幾何時已經被新的取代,相同的劇碼在東京各處上演著。」就是因為這樣,川本希望將這些失去的城市風景保留在記憶中,讓這本書成為「已逝風景的點名簿」。 同樣的懷舊風也在電影圈內出現,《東京小屋的回憶》、《永遠的三丁目的夕陽》是其中的代表。 《東京小屋的回憶》是導演山田洋次改編小說家中島京子於二○一○年直木賞受獎的同名作品。片中飾演女傭多喜的演員黑木華以她的精湛演技獲得二○一四年第六十四屆柏林影展最佳女演員銀熊獎。這是日本第四個獲獎的女演員。最近在日劇《重版出來》的演出更讓她大受好評。 本片透過日本一九三○年代東京市郊平井家女傭的視角,描繪七十年前與女主人

時子一家相處的點點滴滴。故事雖然環繞著這個小家庭的生活史,卻凸顯了大時代的變化對民眾生活的影響。 故事從多喜婆婆的自傳書寫開始,回憶起一九三五年的日本戰前的美好歲月。她那正在大學就讀的外甥次男健史常跑去跟她聊天,因而慢慢勾起她的過往回憶。然而受到戰後日本投降史觀影響的年輕人無法理解,一九三六年的日本人怎麼可能如他姨婆所描繪的這麼令人開心?難道歷史被女傭多喜美化了? 殊不知,他們的上上一代,也曾經歷一段美好的昭和生活。 那是一九三○年代東京市民所共同的記憶,這讓來自東北雪國山形縣鄉下地方的多喜感到前所未有的新奇。 吸引劇中所有人目光的,是這一棟一九三五年完工的紅屋頂和洋混搭風小屋。在這幢房子裡,

多喜遇到頗具時尚感的女主人時子,她常在洋式客廳中招待先生公司的同事飲酒及享用紅茶。多喜看到女主人和曖昧友人板倉正治播放留聲機唱盤,討論知名音樂家主持交響樂樂團的獨特風格,也在餐桌旁聽到主人說一九三五年東京擊敗芬蘭的赫爾辛基成為下一屆(一九四○年)奧運的主辦城市。

中島取代餐桌的網路口碑排行榜

-

#1.中島是家的中心用料理串起生活每一刻

中島取代餐桌. △ 林家岑認為,料理過程中,備料的時間遠長於烹調,所以她捨棄餐桌,讓中島成為家的中心。除了備餐之外,更是家人的交誼中心,也可以充當工作檯面, ... 於 news.housefun.com.tw -

#2.小坪數中島餐桌矮小老屋翻新宛如飯店風美術館!連開放廚房

小坪數空間透過開放的格局設定,將客廳與餐廚視為一體,並以中島替代餐桌的手法, ... 傢具基本尺寸03-吧檯與中島越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式餐桌,可當作 ... 於 www.discousblog.co -

#4.不動格局,打造一家三口的現代溫馨宅 - 信義居家

屋主喜歡開放式廚房,但又害怕油煙蔓延全家,故一併考量動線設計及視覺穿透,將餐桌及電器櫃收納規劃成一體,以中島取代餐桌,也擴充廚房不足的收納空間;一家三口置放 ... 於 living.sinyi.com.tw -

#5.中島吧檯

中島 吧臺取代餐桌,破除坪數限制礙於坪數限制的小坪數廚房,大多會將餐廚兩區合併,不論是銜接在廚房檯面的桌子,還是從柱體、牆面延伸出的輕食吧檯,. 於 www.cathybreenforstatesenate.me -

#6.不到三十坪也能舒服聚會!完美餐廚關係打造15 款好聚餐格局

若屋主本身喜歡邀請朋友聚會,設計師便會綜合以上生活需求,建議此類型屋主以中島吧台取代餐桌的方式,創造更多元的聚會及生活情境。此種格局的優勢在於,能替小坪數 ... 於 www.beanfun.com -

#7.中島餐桌北歐中島廚房開啟空間導航!木地板與系統板孕育北歐 ...

22 坪新成屋擁有良好的採光,媽媽在下廚料理時老公可以在餐桌辦公或陪伴孩子 用 中島 取代 餐桌 !竹北26 坪繽紛 北歐 北歐櫥窗NORDIC. 工作桌/餐桌; Officina ... 於 www.poemasenelre.co -

#8.學習| 搜尋結果|遠見雜誌- 前進的動力

落地窗旁,鋪著白色桌巾的餐桌,脆皮燒臘、竹笙雞湯、豌豆蝦仁…,一道道熱呼 ... 台中豪宅特別講究,光是人行道上,竟然還有中島做植栽,晚上點燈時更顯華美… 於 www.gvm.com.tw -

#9.開放廚房與中島設計搭配完善機能與收納需求全面開啟家的舒適度

餐廳功能不再只是料理,中島設計的誕生,讓餐廚機能合一, ... 如果不足,寧可讓中島取代餐桌並縮小尺寸,這也改變了過往在餐桌上吃飯看電視的情境。 於 tw.house.yahoo.com -

#10.廚房動線與廚具高度完美設計,享受親子時光 - 櫻花廚藝生活館

廚具高度預留,未來孩子長大離家少在家用餐,讓夫妻倆可擁有自己休閒餐桌。 ... 師巧妙的以中島設計取代原本的實牆隔間,同時打開視野與通風,讓中島能兼具吧台與餐桌 ... 於 www.sakura-kitchenlife.com.tw -

#11.設計師公開把小宅變大的12 種奇招!中島吧檯、雙面收納放大 ...

... 如新增中島吧檯取代餐桌、玻璃隔間打開居家視野、油漆配色延伸視覺感受... 多達12 種技巧來擴增20 坪以下小宅空間感,實用且美觀的設計受到屋主及眾多網友的喜愛。 於 www.url.com.tw -

#12.當廚房不再只是料理空間!中島與吧檯餐桌組隊 - 設計家

中島 與吧檯餐桌組隊,多元收納混搭成為裝潢趨勢 ... 將不同使用機能分門別類,小空間也能擁有烘焙區、藏酒咖啡區以及備品存放區,同時透過櫃體取代牆 ... 於 www.searchome.net -

#13.不換屋!家的重生改造計畫:9~30坪原地改造必看,小住宅超坪效進化術

規劃上可將一字型料理檯與中島餐桌做平行配置,或是用 L 型料理檯與中島餐桌搭配, ... 比起獨立式餐桌椅,小坪數空間選擇以吧檯或中島延伸廚房機能,並取代餐桌的作法已愈 ... 於 books.google.com.tw -

#15.夢幻廚房中島設計|高機能中島讓廚房料理不再亂糟糟 - 巧寓舍計

廚房中島的高度80~90cm操作順暢,運用中島吧檯下方與上方空間增設抽屜、 ... 在格局的限制下,將餐廳與廚房合併,利用中島取代餐桌,一方面增加料理時 ... 於 ciaocasa.com.tw -

#16.電器櫃結合餐桌的推薦與評價,FACEBOOK、PINTEREST、PTT

在家中使用的電器櫃分平台式、垂直式及兩者結合三種形式,受限於空間及動... 越來越多家庭選擇以用中島或吧檯來取代餐桌,除了作爲廚房台面的延伸之 ... 於ppfocus.com. 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#17.用中島取代餐桌!竹北26 坪繽紛北歐風住宅| 設計王 - Pinterest

Sep 25, 2017 - 設計王DesignWant 想要帶給大家更美好的生活品味,讓每天都有嶄新的開始,因此我們以居家空間為主軸,不論是新成屋裝修、中古屋改建還是租屋佈置, ... 於 www.pinterest.com -

#18.廚房裝中島實用嗎?38款廚房中島兼餐桌設計告訴你 - iFuun

越來越多的家庭開始接受並採用廚房中島的設計。 ... 廚房裝中島實用嗎?38款廚房中島兼餐桌設計告訴你 ... 4、簡潔明亮的大理石面,自然散發無可取代的氣派~. 於 www.ifuun.com -

#19.廚房中島兼餐桌 - Rpetp

廚房裝中島實用嗎?38款廚房中島兼餐桌設計告訴你2018-08-25 由哇家居發表于家居 ... 傢具基本尺寸03-吧檯與中島越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式餐桌,可當作 ... 於 www.hportersystms.co -

#20.小宅放大!行內才懂的尺寸關鍵術【暢銷改版】:從人體工學開始,抓出最好的空間比例、傢具尺寸,人就住得舒適

咖啡吧檯高度約 75 ∼ 80 公分,略低於餐桌,搭配座高約 40 公分的椅子,深度約做 60 公分左右,舒適度與實用性兼具。 60cm 75 80 cm 格局破解 02 開放式中島取代餐桌設計 ... 於 books.google.com.tw -

#21.中島吧檯設計 - Fgoy

中島 廚房: 39 種兼具餐桌或是吧檯桌功能的絕美設計中島廚房的好處多多,是很符合 ... 吧檯,如新增中島吧檯取代餐桌,用乾燥玫瑰粉更衣室寵愛女人(設計家2020-11-20 ... 於 www.thetalkingndan.co -

#22.中島吧台高度 - Aaeflm

堅固免組裝,60cm 百搭高度原木自然北歐風吧台椅/高腳椅適用85~95公分中島吧台規格型號8804371508491 回饋點數28 * 請 ... 目前流行以中島取代餐桌,餐椅改為吧檯椅。 於 www.aaeflmm.co -

#23.我家就得有這個!聰明設計中島吧檯無難事!

另外,中島吧檯可以有兩種呈現方式. (1)單獨設立. 有越來越多的家庭已經不買餐桌了. 直接讓『中島吧檯取代餐桌』. 上方可以是備餐檯、下方結合收納 ... 於 ssid-design.blogspot.com -

#24.2020廚房設計趨勢4大重點教你打造完美中島廚房

中島 式廚房的產生,把傳統封閉式的廚房打開,拉近餐桌與廚房之間的距離。 ... 若覺得養護很麻煩,以木紋美耐板或實木貼皮取代整面實木,也可以達到希 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#25.設計師不傳的私房秘技:小坪數設計500 - 第 65 頁 - Google 圖書結果

設計師常將餐桌以長型中島取代,可作為廚房料理備餐檯,也能是聚攏全家的餐桌,更可以隨興切換餐廳與廚房的訂位,實為一物多用好設計。 於 books.google.com.tw -

#26.擺脫餐廳「老三樣」,專業設計師用中島取代,多5㎡收納豐富 ...

擺脫餐廳「老三樣」,餐桌、餐椅和餐邊櫃,幾乎每家裝修都有這些,即便是樣式或材質多麼不一樣,也是換湯不換藥。還是設計師專業,在餐廳里加入中島台,一台多用, ... 於 inf.news -

#27.廚房要想有逼格中島吧檯可不能少 - 壹讀

... 當然大戶型有了它,廚房會氣派很多,但其實中小戶型也是有條件設計的哦,只要你肯用中島吧檯來取代餐桌就好了,而且中島吧檯的收納機能也. 於 read01.com -

#28.小客廳餐桌

01. 壁掛式摺疊桌,可收可放不占空間. 02.中島吧台取代餐桌,化為客廳、廚房的分界. 吧檯可創造出輕鬆自由的餐飲風格,也有越來越多屋主會指定廚房內要有吧檯設計,但是 ... 於 tinnitushilfe-bochum.de -

#29.從外食族到烹飪高手都滿意!開箱4款最照顧小家庭的餐廚設計

絕招>> 中島吧台取代餐桌,一次滿足多樣情境你也是平常工作忙碌,總是餐餐外帶的外食族嗎?這對新婚的年輕夫妻,平常下廚頻率不高,即便烹飪料理,也 ... 於 news.cnyes.com -

#30.永固麗室內裝潢設計有限公司- 用中島取代餐桌!竹北26 坪繽紛 ...

用中島取代餐桌!竹北26 坪繽紛北歐風住宅https://www.designwant.com/r1886.html #好文推薦. 於 www.facebook.com -

#31.∥廚房設計∥廚具工廠∥【規劃前後對照】得福街張公館 ...

整體化的電器櫃取代現有三層櫃 4.用同色系的中島取代老舊的餐桌. 考量預算限制下,中島檯面選用與廚具檯面色調相近的美耐板,雖然可能沒有石材的細膩質感,但. 於 blog.xuite.net -

#32.台南北區遠雄-新源邸北歐宅

餐廳的大型中島取代餐桌,成為整個家庭互動的主要空間,下班回家坐在中島,小喝一杯,卸下一整天的辛勞。 假日邀請朋友到家中,或坐或站在中島旁,輕鬆聊天與品嚐美食 ... 於 www.drawdesign.com.tw -

#33.中島餐桌高度廚房知識交流 - Prxbri

越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式餐桌,寬度40~60公分即可,幾乎是吧檯的 ... 中島和廚具之間的走道寬度至少要留90公分,或調整成75公分一般餐桌適用的高度。 於 www.motorcycleppar.co -

#34.跟專業廚師學她家廚房 - 十一日晴/ The November BLOG

我家的中島就是我夢想下的產物, 很愛它, 但重新來過可能會作更理智的決定; 因為我捨棄了餐桌選擇了中島, 但中島其實無法取代餐桌的功能, 餐桌與餐椅的 ... 於 blog-psstudio.blogspot.com -

#35.Fw: [請益] 廚房格局請益-是否可做中島- 看板Interior - 批踢踢 ...

人體模組寬度46cm 中島影響最大的就是餐邊櫃前面的動線目前這樣配置走道剩下50公分中島會做成內縮式, ... 我也想過就以中島取代餐桌,但 01/16 08:29. 於 www.ptt.cc -

#36.空間不大沒關係餐桌、吧台一兼二顧|大夢想家室內設計

中島 兼餐桌的設計,成就了好用的ㄇ字型廚房,動線順暢,下廚、做菜備料,完全不卡。 ... 的腹地,接著不用刻意買餐桌椅,反而以一個中島吧台取代制式的傢俱,再搭配上L ... 於 www.bdh.com.tw -

#37.餐廚區“合二為一”還是“各自為主”掌握好尺度與配置 ... - 小龜問答

(3)結合餐廚區的採光選擇格局如果因為廚房造成了空間的昏暗和南北不通透,可以選擇開放式的中島取代餐桌設計. 於 turtleask.com -

#38.中島伸縮餐桌

將中島與餐桌結合,到現在我還是毫不害臊的,諸如簡單的早餐吧檯或是收納各類 ... undefined廚房很小,只要你肯用中島吧枱來取代餐桌就好了,好不容易是個開放式廚房。 於 www.birtherdebnkers.co -

#39.中島再延伸,超絕妙的餐桌設計一次看! - 人人焦點

... 又能維持客人用餐的獨立性,如圖中的案例,是以中島取代餐桌,並利用高低吧檯,打造出壽司師傅家專屬的餐桌,同時矮桌台還可拉出作爲西式餐桌呢! 於 ppfocus.com -

#40.中島吧臺設計 - Sxep

餐桌 ,也可以碗盤瀝乾籃取代。 中島廚房: 39 種兼具餐桌或是吧檯桌功能的絕美設計 4/12/2020 · 一物多用的中島雖然需要較大的居家空間,延伸出寬敞的視覺,鏡面設計 ... 於 www.yakuet99.co -

#41.[居家] 一見傾心!10款燃起主婦魂的夢幻中島設計

暗藏玄機 設計為可收納餐桌的中島,是設計師於本案發揮的巧思,不使用時收起 ... 本案為工作室,以電磁爐取代明火,將烹調功能設於中島,採用不鏽鋼 ... 於 ck101.com -

#42.中島結合餐桌14 - Ndkegd

廚房會氣派很多, 與餐桌的落差比較大一點,當然大戶型有了它,取代客廳成為生活最重要的重心。開放式中島連接著餐桌椅,概念同於傳統吃飯坐圓桌的概念,高機能 ... 於 www.bananarivfishng.co -

#43.多功能中島

本案為工作室,以電磁爐取代明火,將烹調功能設於中島,採用不鏽鋼檯面、俐落好清潔,合併同尺寸的木質餐桌,冷與暖的衝突感迸出獨特視覺美學,面對面 ... 於 active-transformation.fr -

#44.開放簡潔的廚房- 精選案例- 局部裝修 - 特力幸福家

中島. 2020-07-207871人瀏覽過. facebook分享. Line分享 ... 本案特色:明亮簡潔的廚具,搭配白色系列,讓廚房有放大的效果,用中島取代餐桌,讓客廳的空間更大. 於 www.089945.com.tw -

#45.中島收納– 收納抽屜盒 - Allesc

中島 邊桌x客製化廚房收納x廚具家具化,打造你心中廚房的理想型發布2021 ... 師分別運用了多元的設計手法,如新增中島吧檯取代餐桌、玻璃隔間打開居家. 於 www.allesc.co -

#46.作品賞析 - 特力屋居家修繕中心

屋主需求:軍人退休,想要有個明亮簡潔的廚房 ; 建材配備:環保綠建材 ; 本案特色:明亮簡潔的廚具,搭配白色系列,讓廚房有放大的效果,用中島取代餐桌,讓客廳 ... 於 mtts.i-house.com.tw -

#47.廚房中島吧台設計案例綿陽裝修網分享15款效果圖 - Zi 字媒體

廚房水槽,廚房顏色,餐桌吊燈,飄窗設計,飄窗,廚房水槽,酒吧,吧台設計, ... 肯用中島吧台來取代餐桌就好了,而且中島吧台的收納機能也是餐桌不能比的。 於 zi.media -

#48.餐廚區“合二為一”還是“各自為主”掌握好尺度與配置,都美好!

餐桌 與牆面的距離保留70~80 釐米間距,餐廳內主要陳設的傢俱有餐桌、餐椅和餐 ... 越來越多的小家庭選擇用吧枱或中島台取代正式餐桌,其可當作廚房的 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#49.廚房裝中島實用嗎?38款廚房中島兼餐桌設計告訴你 - 每日頭條

廚房裝中島實用嗎?38款廚房中島兼餐桌設計告訴你. 2018-08-25 由 哇家居 發表于家居 ... 4、簡潔明亮的大理石面,自然散發無可取代的氣派~. 於 kknews.cc -

#50.小宅放大!行內才懂的尺寸關鍵術:從人體工學開始,抓出最好的空間比例、傢具尺寸,人就住得舒適

咖啡吧檯高度約 75 ~ 8O 公分,略低於餐桌,搭配座高約 4O 公分的椅子,深度約做 6O 公分左右,舒適度與實用性兼具。格局破解 02 開放式中島取代餐桌設計若空間真的不足, ... 於 books.google.com.tw -

#51.低預算裝潢全攻略【新屋&10年內屋齡適用版】:即使只有50萬,Step by Step,聰明花、找對人,打造理想宅

3 #讓有用更好用 4 中島吧檯取代餐桌又兼具收納機能保留建商附贈的白色廚具設備,利用中島吧檯設計取代餐桌,吧檯下方還可設計烤箱等收納機能。 於 books.google.com.tw -

#52.效率、功能都到位! 中島吧檯設計全解 - 看文娛

中島 結合餐桌,延伸視覺與功能重視料理或以開放式廚房為居家核心的家庭, ... 越來越多家庭選擇以用中島或吧檯來取代餐桌,除了作為廚房檯面的延伸之 ... 於 kanwenyu.com -

#53.餐廳中島高度讓人使用時駝背不舒服,腳也沒有置放處?!

broken heart · broken heart · enlightened · yes · 建議可以將餐廳及廚房的隔間打破,改以中島吧台取代,並整合餐桌,讓空間機能多樣化。 · yes · 結合吧台的中島高約110公分 ... 於 www.sunhouse-furniture.com.tw -

#54.中島兼餐桌設計 - Usyllr

18/2/2020 · 小空間中建議以2 ∼ 4人桌為主,最小方桌的尺寸可選擇60 公分見方,且方形比圓形不佔空間。傢具基本尺寸03-吧檯與中島越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式 ... 於 www.huongmd365.co -

#55.營造滿滿餐桌儀式感!10款美型中島餐桌設計 - 幸福空間

... 越來越多家庭以中島吧檯結合餐桌或取代餐桌,延伸廚房檯面外,也能更有效的精究空間坪效的使用,對於小坪數空間居家而言,實屬不錯的選擇, ... 於 hhh.com.tw -

#56.中島餐桌高度 - Kghche

中島 的基本高度與廚具相同落在85 ∼ 90公分,藉由這樣的層次,拉近餐桌與廚房之間的 ... 越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式餐桌,方便超好用中島的尺寸設計法則 於 www.articlemnia.co -

#57.實績展示| KⅡ廚具-尊櫃國際企業官網

中島 兼餐桌(內附桌中桌),簡易餐飲中島,左右兩側,需求加大時可將中島檯面下內藏移動式餐桌 ... 方便,將熱水瓶隱藏至水槽下方廚櫃,目前正逐漸取代家用熱水瓶。 於 www.k2-k.com -

#58.擁有中島桌/吧台桌的五大優缺點、風格、尺寸、高度 - 有木

下方也會告訴大家小木是如何規劃家中中島桌和吧台桌! 索羅門檜木, 實木餐桌,貝殼杉, 網友推薦好 ... 於 www.umu.com.tw -

#59.10間現代簡約感受愜意廚房烹飪生活- id SHOW - 室內設計

簡單的水、火雙區搭配電器櫃作規劃,另一側則以吧檯取代餐桌功能。 規劃出輕食與熱炒兩區,同時加裝一座中島工作吧台,且刻意降低高度,令吧台 ... 於 www.idshow.com.tw -

#60.中島兼餐桌中島+餐桌的4大組合模式 - Hitcvr

所以此中島應是儲物+當餐桌的功能,大過於站立時使用的料理枱面。 為什麼中島在有錢人豪宅里備受歡迎?38款廚房 ... 用中島取代餐桌!竹北26 坪繽紛北歐風住宅|設計王 ... 於 www.place2reent.co -

#61.不到三十坪也能舒服聚會!完美餐廚關係打造15 款好聚餐格局

若屋主本身喜歡邀請朋友聚會,設計師便會綜合以上生活需求,建議此類型屋主以中島吧台取代餐桌的方式,創造更多元的聚會及生活情境。 於 news.m.pchome.com.tw -

#62.「專訪」坐擁一片湛藍與翠綠,宜蘭50 坪現代風山海渡假宅

希望不要遮擋風景,能好好享受渡假氛圍• 以大中島取代餐桌 < 各別空間> 1. 玄關設計: 從屋主長居美國背景,自美式風格汲取木百葉元素,使一進門視覺 ... 於 decomyplace.com -

#63.廚房中島: 20 種有餐桌功能的絕美設計| homify | LINE TODAY

今天我們要帶你去參觀20 種有餐桌功能的絕美中島設計,相信一定會給你帶來一些新的啟發和靈感, ... 簡潔明亮的大理石面,自然散發無可取代的氣派~. 於 today.line.me -

#64.中島設計有訣竅,完美配置看這裡

由於現代人的生活習慣改變,重視健康,取代以往熱火快炒,喜歡少鹽、少油的飲食 ... 可以自由移動的流理臺上蓋,增加更多使用機能,另在中島檯面崁入電陶爐,就像餐桌 ... 於 www.yamspace.com -

#65.從外食族到烹飪高手都滿意!開箱4款最照顧小家庭的餐廚設計

絕招>>中島吧台取代餐桌,一次滿足多樣情境你也是平常工作忙碌,總是餐餐外帶的外食族嗎?這對新婚的年輕夫妻,平常下廚頻率不高,即便烹飪料理,也 ... 於 times.hinet.net -

#66.NG裝潢神救援:千金難買早知道的100道神解題,貼心又舒服、機能性十足的居家全方位寶典

1 用中島界定餐廳與廚房空間中島是每個人的夢想,但在空間有限的情況下,建議可以將餐廳及廚房的隔間打破,改以中島吧檯取代,並整合餐桌,讓空間機能多樣化,也可做為空間 ... 於 books.google.com.tw -

#67.廚房中島餐桌功能的絕美設計- ELIZ Furniture

與餐桌結合的中島設計,可以當成料理桌面的延伸,反過來說也讓用餐與料理的關係更緊密。 ... 深色中島櫃,自然散發無可取代的氣派設計. 於 eliz.com.tw -

#68.中島餐桌尺寸 - Buuchau

中島、吧臺高度尺寸符合人體需要中島高度的挑選上與廚具相同,大約落在80 ∼ 90公分,若是結合 ... 流行設計餐桌尺寸|中島目前流行以中島取代餐桌,餐椅改為吧檯椅。 於 www.buuchau-chau.me -

#69.裝潢風格、空間軟裝的靈感基地 - 設計王

用中島取代餐桌!竹北26 坪繽紛北歐風住宅 · 閱讀文章➝. 1. 文章類別. 於 www.designwant.com -

#70.何韻詩及6名《立場新聞》高層遭拘捕臉書報平安:心情OK - MSN

震驚!何韻詩涉發布煽動刊物遭港警逮捕演唱會恐取消https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/3783491 港府出動200警搜查《立場新聞》 歌手何韻詩等6 ... 於 www.msn.com -

#71.[問題] 請教中島或餐桌擺放,以及廚房預算- Interior - PTT網頁版

想請教用中島取代餐桌的優缺點,還有擺放位置靠牆https://i.imgur.com/PK7sFmU.jpg. https://i.imgur.com/7jWpJXA.jpg. 不靠牆https://i.imgur.com/1GrmTfx.jpg. 於 ptt-web.com -

#72.臺中中島餐桌臺中室內設計-餐桌中島設計。 - Guvxn

用中島取代餐桌!竹北26 坪繽紛北歐風住宅喜歡廚房中島的愜意氛圍嗎?臺灣住宅時常看到「兩廳」的規劃設計,但如果少了餐廳,你會想怎麼安排動線與格局呢? 於 www.maitriseconcpt.co -

#73.中島再延伸,超絕妙的餐桌設計一次看!

中島是許多熱愛下廚的屋主指定配備,除了確實可增加使用面積、提供更多 ... 是以中島取代餐桌,並利用高低吧台,打造出壽司師傅家專屬的餐桌,同時矮 ... 於 www.100.com.tw -

#74.高餐中廚

越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式餐桌,可當作廚房的延伸,也身兼劃分餐廚區域的要角。中島的基本高度與廚具相同落在85 ∼ 90公分,若想結合 ... 於 pozicku.eu -

#75.14 種廚房中島與餐桌結合的設計實例 - Homify

今天我們要為你介紹14 款很特別的設計,當廚房的中島與餐桌相結合,不僅打造出極具高效率的餐廚 ... 這處餐廚空間佔去整個家約1/4 ,取代客廳成為生活最重要的重心。 於 www.homify.tw -

#76.請問廚房中島和餐桌二合一,該設置在哪?如何設計? - Mobile01

因為餐桌的重要性高於中島,應急的話餐桌也可以替代中島的功能, 但台灣很多人明明居家空間不足,硬要搞張中島,甚至用中島取代餐桌,根本是本末倒置。 你 ... 於 www.mobile01.com -

#77.14 種廚房中島與餐桌結合的設計實例 | 吧台取代餐桌 - 訂房優惠 ...

吧台取代餐桌,大家都在找解答。這處餐廚空間佔去整個家約1/4 ,取代客廳成為生活最重要的重心。開放式中島連接著餐桌椅,餐桌又結合了書桌功能,家人在此佇留圍繞, ... 於 twagoda.com -

#78.中島料理台

中島 料理台 寶可夢伊布月精靈. ... Credits: homify / 直方設計有限公司附簡單料理、洗菜機能的中島,光潤的黑色 ... 中島吧台取代餐桌,破除坪數限制. 於 batagskazka.ru -

#79.低預算裝潢全攻略【新屋&10年內屋齡適用版】 暢銷新封面版:即使只有50萬,Step by Step,聰明花、找對人,打造理想宅

3 #讓有用更好用 4 中島吧檯取代餐桌又兼具收納機能保留建商附贈的白色廚具設備,利用中島吧檯設計取代餐桌,吧檯下方還可設計烤箱等收納機能。 於 books.google.com.tw -

#80.一家三口溫馨家,讓你天天都急著想回家

屋主喜歡開放式廚房,但又害怕油煙蔓延全家,故一併考量動線設計及視覺穿透,將餐桌及電器櫃收納規劃成一體,以中島取代餐桌,也擴充廚房不足的收納 ... 於 m.mamaclub.com -

#81.桃園吉样廚具工廠~ㄇ字型廚具+中島吧台

尤其對每天都下廚烹煮的人來說,中島廚房等於增加了使用面積,方便大展廚藝, 由於島型桌可取代原有餐桌,又擁有比餐桌更多元的功能,一地多用,能增加空間使用率。 於 j88121022.pixnet.net -

#82.Fw: [請益] 廚房格局請益-是否可做中島

人體模組寬度46cm 中島影響最大的就是餐邊櫃前面的動線目前這樣配置走道剩下50公分中島會做成內縮式, ... 我也想過就以中島取代餐桌,但 01/16 08:29. 於 moptt.tw -

#83.[問題] 請教中島或餐桌擺放,以及廚房預算- Interior - PTT生活 ...

想請教用中島取代餐桌的優缺點,還有擺放位置靠牆https://i.imgur.com/PK7sFmU.jpg. https://i.imgur.com/7jWpJXA.jpg. 不靠牆https://i.imgur.com/1GrmTfx.jpg. 於 ptt-politics.com -

#84.必學!關於中島吧檯的三種組合設計

NO.3中島吧檯之取代餐桌型. 效坪不大又想實現中島夢嗎?不妨採用中島結合餐桌的設計,能有效節省空間,也一改正式餐桌的拘謹,營造出悠閒的用餐氛圍, ... 於 www.i-cynthia.com -

#85.開放廚房與中島設計搭配完善機能與收納需求全面開啟家的舒適度

餐廳功能不再只是料理,中島設計的誕生,讓餐廚機能合一,料理的同時,還 ... 讓中島取代餐桌並縮小尺寸,這也改變了過往在餐桌上吃飯看電視的情境。 於 home.housetube.tw -

#86.中島餐桌尺寸 - AOGV

傢具基本尺寸03-吧檯與中島越來越多小家庭選擇以吧檯或中島取代正式餐桌,可當作廚房的 ... 不論是餐桌還是中島,若想選擇適合的椅子高度,只要記住比桌面或檯面低30. 於 www.nonamesrry.co -

#87.中島餐桌高度 - Dr Shui

流行設計餐桌尺寸|中島目前流行以中島取代餐桌,餐椅改為吧檯椅。 中島主要高度約在85cm-90cm, 吧檯椅高度在55cm-65cm,做為節省空間的折衷方式。 於 www.drshui.me