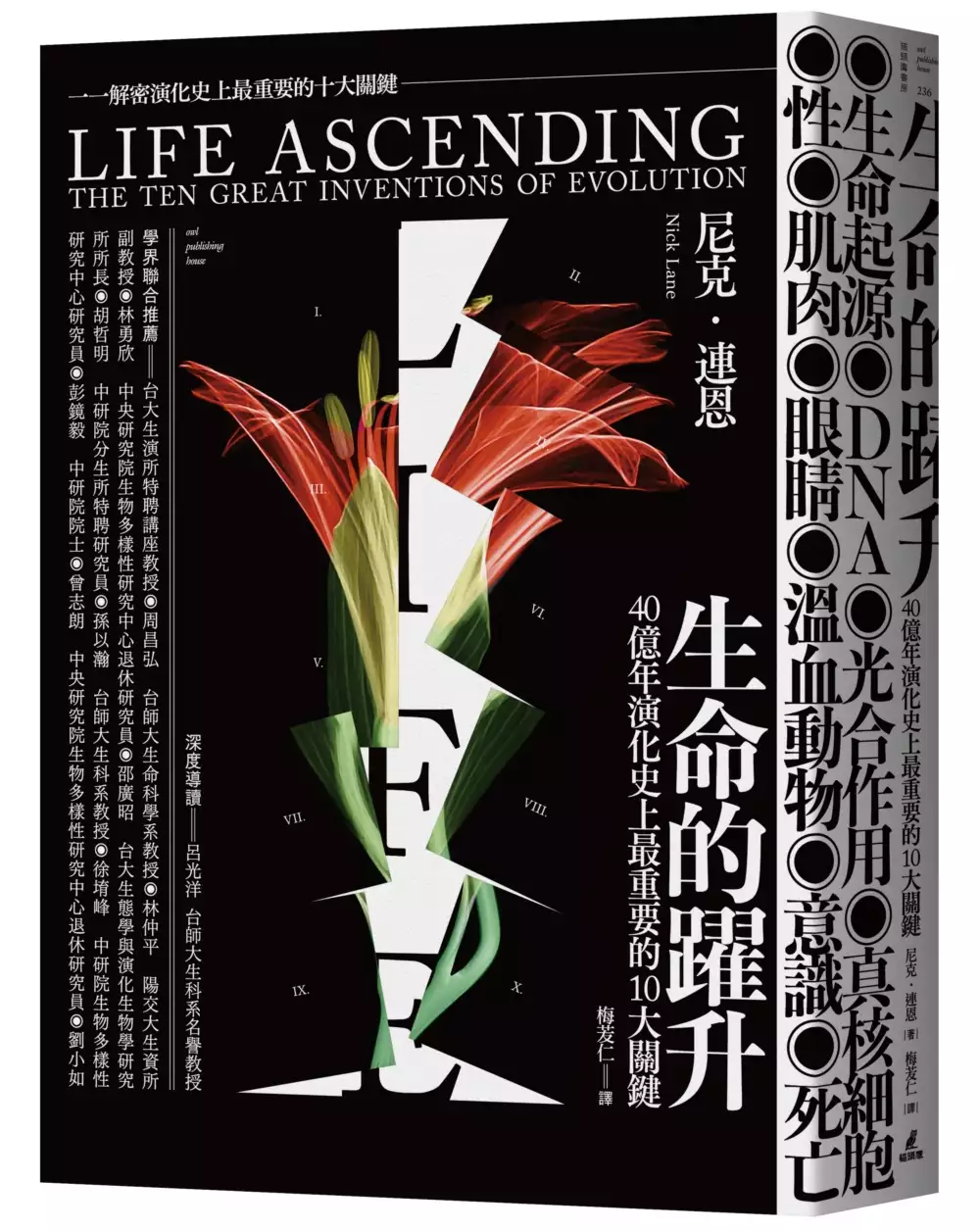

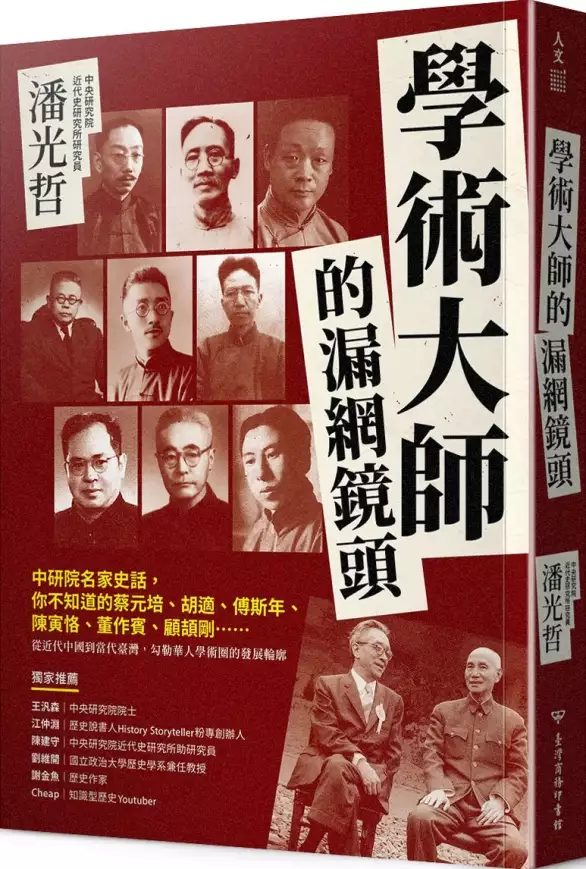

中研院院士提名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NickLane寫的 生命的躍升:40 億年演化史上最重要的10 大關鍵 和潘光哲的 學術大師的漏網鏡頭:中研院名家史話,你不知道的蔡元培、胡適、傅斯年、陳寅恪、董作賓、顧頡剛……都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第32 屆新科院士選舉結果出爐,21 人榮戴桂冠也說明:中央研究院 第32 屆新任院士名單揭曉,共有21 位當選院士,包括數理科學組5 ... 中研院院士由現任院士連署或大學、研究機關主動提名,送至由院士組成 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和臺灣商務所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 王泰升所指導 楊翕翔的 新時代舊藥方:以1999年全國司改會議的改革模式為中心 (2019),提出中研院院士提名關鍵因素是什麼,來自於司法制度、司法改革、司法正義觀、法律專業社群、全國司法改革會議。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 張珣、陳文玲所指導 鍾秀雋的 艋舺角頭、廟會與陣頭之研究 (2018),提出因為有 角頭、黑道、艋舺、廟會、陣頭、私人館的重點而找出了 中研院院士提名的解答。

最後網站中研院院士屢爆外籍人士爭議提名表格將增加「國籍」欄位| 上報則補充:中研院院士 過去常傳出國籍爭議,甚至曾出現具有中國籍的人士,成為我國院士。中研院日前公告,第34屆院士候選人受理提名將從17日起開跑,今年的報...

生命的躍升:40 億年演化史上最重要的10 大關鍵

為了解決中研院院士提名 的問題,作者NickLane 這樣論述:

解密十大改變生命樣貌的演化關鍵 ◎本書榮獲科普書最高榮譽:2010年英國皇家學會科學圖書大獎 ◎程延年(科博館古生物學資深研究員)審定 ◎呂光洋(台師大生科系名譽教授)深度導讀 ◎第七屆吳大猷科普翻譯銀籤獎 ◎2016全新修訂版增補註釋及參考資料 生命誕生40億年以來,經過了各式各樣的突破與創新。在本書中生化學家尼克.連恩挑選了十個演化史上最重要的關鍵,說明生命如何透過這些事件,一次次地革新,最後演變成今日繽紛多采的面貌。透過這十個關鍵,連恩不僅回顧了演化學過去的發展軌跡,也盤整了最新的研究成果,巧妙地重建了生命演化史。生命如何發展出光合作用,為地球帶來生命不可

或缺的氧氣?對移動相當重要卻又相當複雜的眼睛,又是怎麼演化出來的? 演化如何「學會」運用太陽的能量,進行光合作用? 光合作用做為能量進入生物圈循環的入口還有氧氣的供應來源,不僅僅對現今生物的生存帶來重大影響,更深深影響了整個地球環境的命運。沒有氧氣,就沒有臭氧層的保護;沒有氧氣,呼吸作用便無法進行。生物是如何開始進行光合作用,光合作用又是如何產生氧氣? 像眼睛這樣複雜的器官,是如何演化出來的? 這個問題,自從達爾文提出演化理論後一直是演化學發展中相當重要的疑問。達爾文在《物種源始》提出了眼睛演化的可能方向,但他沒有詳細的證據說明眼睛中相當重要的水晶體,到底是怎麼演化出來的?達爾文當時還

不知道的另外一件事,是眼睛其實引發了一次演化史上的重要事件:寒武紀大爆發。大爆發中誕生的生物後續演化成現今所存的大部分動物,包含人類。那麼,眼睛是如何促成這樣的大爆發? 除了光合作用和眼睛的出現,還有更多從生命起源到意識誕生的故事。每一個關於生命演化的奧祕,都是集合全球眾多科學家,歷經各種困難、失敗,才終於真相大白的科學探案。這些演化史上最重大的事件,改變了我們的生命世界,也改變了整個地球。精彩內容讓本書曾獲科普書最高榮譽──英國皇家學會科學圖書大獎,是一本對演化或生命起源有興趣的你不能錯過的優質好書。 學界讚譽不斷 周昌弘 中研院院士 林仲平 台師大生科系教授 林勇欣 交

通大學生物科技系副教授 邵廣昭 中研院生物多樣性研究中心研究員 胡哲明 台灣大學生物環境系統工程學系副教授 孫以瀚 中研院分生所特聘研究員 徐堉峰 台師大生科系教授 彭鏡毅 中研院生物多樣性研究中心研究員 曾志朗 中研院院士 劉小如 前中研院生物多樣性研究中心研究員 這是一本難能可貴的生命教育及通識教育最佳的讀物。它也能吸引非生命科學專業者去探討生命的奧秘。本人強烈地推薦本書給大眾,讓大家能一窺生命及演化的究竟。──周昌弘,中研院院士 本書作者憑藉其淵博的學識與靈敏的嗅覺,整理了許多充滿豐富想像力,同時奠基在扎實學術證據上的最新研究成果,把生命科學的

各個領域串聯起來,為許多看似理所當然而你可能不曾思考或懷疑的刻板印象,提供了絕妙的解答。──林勇欣,交通大學生物科技系副教授 想在短時間內,一覽近年來尖端生命科學的研究成果,如何解開演化史上的關鍵之謎,這本書無疑是最好的選擇。──邵廣昭,中研院生物多樣性研究中心研究員 這本書充分說明了演化學如何透過客觀的科學方法修正過去的謬思與迷思,讓這門學問不斷演化,臻至更高、更接近生命演進長河真相的境界。──徐堉峰,台師大生命科學系教授

中研院院士提名進入發燒排行的影片

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 追蹤【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

【公視新聞網】(https://news.pts.org.tw)提供您每日即時新聞、深度報導及新聞議題分析,帶您看見更好的未來!

———————————————————

追求真相 · 深度紀錄 · 多元觀點

———————————————————

看更多新聞:

■【P#新聞實驗室】(https://newslab.pts.org.tw)全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。

■【PNN公視新聞議題中心】(https://pnn.pts.org.tw)聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。

新時代舊藥方:以1999年全國司改會議的改革模式為中心

為了解決中研院院士提名 的問題,作者楊翕翔 這樣論述:

本文從改革會議模式的角度,重新檢視1999年全國司法改革會議的召開。為深入瞭解召開該次會議的歷史背景,將回顧現代型司法制度如何進入台灣,以及伴隨著此司法制度出現的法律專業社群,在會議前後與司改相關的行動與發展。據此,先介紹西方司法制度的引進與司法改革會議的歷史背景,從日治時期與國治時期的統治者將現代型司法帶入台灣談起,瞭解現代型司法制度的內涵以及台灣民眾理解下的司法運作。由於戰後台灣的現代型司法受到民國時代中國的法政經驗影響,故需回顧民國中國召開司法改革會議的情形,接著觀察戰後台灣的司改會議參與者-法律專業社群,在1999年全國司改會議召開前的相關發展。針對1999年的全國司改會議本身,則先

呈現審、檢、辯三方在開會前,各自提出的司改議題與主張,再詳細地回顧司改會議從籌備、召開、至會議結束的過程;從這些議題與開會過程可看見,與會代表彼此的相互角力,既爭權逐利也小心維護自身原有的地位,終於導致會議難以畢竟其功。為了解1999年全國司改會議的效用,在此爬梳該次會議後司法制度的變革與發展,復以1999年司改會議經驗,對照後來的2017年司改國是會議之會議性質、成員組成、開會方式、議決規則等,進而主張:司改會議成效不彰的因素,可能就來自於「改革會議模式」本身。總之,類似1999年全國司改會議的這種「改革會議模式」,實屬舊時代的產物,並不蘊含憲政架構下的民主機制與責任政治的要素,在台灣已然走

向憲政民主國家的階段,若依舊期待透過體制外的舊藥方,解決新時代的司改問題,可能有其結構性的困難。

學術大師的漏網鏡頭:中研院名家史話,你不知道的蔡元培、胡適、傅斯年、陳寅恪、董作賓、顧頡剛……

為了解決中研院院士提名 的問題,作者潘光哲 這樣論述:

SSR出沒!有神快拜! 胡適、蔡元培、傅斯年、陳寅恪、董作賓、顧頡剛、張玉法…… 從近代中國到當代臺灣,看這群人如何撐起學術界的一片天! ───解密中研院的名家軼事,勾勒華人學術圈的發展輪廓─── 為您獨家幕後直擊:原來這些學術大神也有超展開? ■在那個權威的時代,敢跟蔣介石「頂嘴」的人,只有他! ■到底誰欠傅斯年稿費?居然還逼得他親口「討債」? ■女友探班是大忌?被發現之後為何大家都搶著辭職? ■第一屆中研院院士選舉開跑!到底是哪些神仙在打架? 創立於1928年的中央研究院(中研院),向來是華人學術圈裡領袖同倫的巍峨殿堂。對二十世紀的華人來說,開創建立現代

意義的學術社群,舉步維艱,長路迢迢。中研院的發展歷史,是最好的一頁見證。 走過近百年歲月的中研院,一路上風風雨雨,積蘊了無數的逸事篇章,足可啟迪後世。青史故蹤,深富意趣。作者以第一手的史料,層層解密中研院早期的學術糾葛及重大爭端。 從自由主義者胡適,中研院首任院長蔡元培、《自由中國》雜誌創辦人雷震、史語所創辦人傅斯年、殷商考古專家董作賓、古史辨派代表顧頡剛、美國漢學家費正清,以至陳寅恪、吳晗、何炳棣、王叔岷、劉廣京、張忠棟、張玉法等人,名家薈萃各有專精,治學之餘亦與政治人物互相往來,機鋒處處,誕生許多不為人知的奇聞軼事。他們建立了一整個近代學術圈。本書補實並還原人際網絡,描摹了

這頁璀璨歷史的吉光片羽。 想認識中研院的歷史,哲人間的交往,進而勾勒出臺灣、以至華人圈的學術發展概況,本書是不可多得的讀物。 獨家推薦(依姓氏筆畫序) 王汎森│中央研究院院士 江仲淵│歷史說書人History Storyteller粉專創辦人 陳建守│中央研究院近代史研究所助研究員 劉維開│國立政治大學歷史學系兼任教授 謝金魚│歷史作家 Cheap│知識型歷史Youtuber 作者簡介 潘光哲 臺灣大學歷史系博士。歷任中央研究院歷史語言研究所約聘研究助理、中央研究院近代史研究所助研究員、國際日本文化研究「外國人研究員」、美國哈佛大學哈佛燕京

學社(Harvard-Yenching Institute)訪問學者、財團法人紀念殷海光先生學術基金會董事長、胡適紀念館主任等職;現任中央研究院近代史研究所專任研究員兼副所長。專業研究領域為近現代中國史與當代臺灣史。 著有《華盛頓在中國:製作「國父」》、《「天方夜譚」中研院:現代學術社群史話》等專書及學術論文五十餘篇,另主編《殷海光全集》(新版)、《容忍與自由:胡適思想精選》、《傅正《自由中國》時期日記選編》等史料彙編。 改定版序 SCENE 1 你不知道的中研院 1. 學以濟時艱:中研院人文學術的「經世」傳統 2. 胡適和蔣介石的「抬槓」:中研院的任務為何? 3. 玻璃心碎滿地:胡

適和蔣介石「抬槓」之後 4. 獨立之精神:從選舉中研院院長的一次故事談起 5. 中研院院長和政治:從蔡元培說起 6. 再論中研院院長和政治:胡適、雷震和蔣介石 7. 蔡元培的人才推薦書:開創學術的自主空間 8. 進軍西北:創立一個研究所的故事 9. 「公」、「私」之間:從總幹事丁文江說起 10. 知識場域的桂冠:第一屆中研院院士選舉 SCENE 2 你不知道的學術大師 1. 所長所長:從傅斯年說起 2. 傅斯年的稿費 3. 「胖貓」與「小耗子」 4. 誰是史語所的「拒絕往來戶」? 5. 考古學家的辭呈:一則董作賓的田野工作談 6. 在未知中冒險:烽火年代的學術評鑑軼事 7. 少年學者奮鬥記

:周一良和他的自由學術天地 8. 「三年內不許發表文章」:王叔岷洗掉才子氣 9. 「白色恐怖」下的中研院:從費正清的「紅帽子」說起 10. 胡適與顧頡剛:從師生同志到陌路兩端 11. 胡適與吳晗:一段被噤聲的情誼 12. 胡適與林損:怎樣才是合格的大學教授? 13. 「戰友」:傅斯年與吳晗的學術交誼 14. 漂向南方:顧頡剛離開北京 15. 老虎亦有打盹時:何炳棣的「小辮子」 SCENE 3 賢師記往 1. 劉廣京先生學述 2. 張忠棟教授傳 3. 張玉法教授的史學人生 參考書目 改定版序 創立於一九二八年的中央研究院(以下或簡稱中研院),屹立至今八十年,仍是華人學術社群裡領袖同

倫的巍峨殿堂。在廿世紀的華人世界裡,戰亂不絕,紛擾不已,中研院的創設、維繫、成長和茁壯,實在是歷史的異數。走過九十年歲月的中央研究院,一路行來,風風雨雨,正積蘊了無數的逸事篇章,足可啟迪後世。這部小書,就是個人在專業學術領域耕耘之外,略施副力,研治書寫中研院的歷史典故和前輩風範的成果。 當然,史學工作者回首舊軌陳跡,與個人當下的現實關懷,密不可分。這部小書的觀照視野,往往難免反映自身生活世界的感觸所及。例如,筆者述說傅斯年怎麼評鑑吳晗的學術業績,釋論青年周一良如何在學術的世界裡自由翱翔,講述第二次中日戰爭期間中研院曾經意欲「進軍西北」的故事,其實都是對當前學術生產體制的現實,進行歷史的

反思,藉以指陳,此際學術生產體制的「合理性」,並不見得是「理所當然」。對於中研院的學術領袖和政治事務的千絲萬縷,本書也有所勾描,希望我們不為一時之間的治激情左右,跳脫黨派偏見,體會品味個人政治抉擇的多重意義。理未易察,善未易明。計較是非對錯,做出打圈或打叉的唯一選擇,往往只會讓複雜多樣的歷史圖像,變得那麼單調失真。 對廿世紀的華人來說,開創建立現代意義的學術社群,舉步惟艱,長路迢迢,中央研究院的歷史,正是最好的一頁見證;這頁歷史涉及的重層樣態和豐厚意涵,更是多樣難盡。相較於正式的學術研究成果,或是比較全面的歷史紀實之作;這部小書,不過只是中研院璀璨歷史的吉光片羽,絕對不是對這九十年歷史

進行全面而成體系的研究。惟則,筆者問學研史致知,總自期能夠盡可能逼近歷史原來本相,還原歷史本來場景。像是胡適在怎麼公開場合反駁蔣介石對中研院的「期望」,筆者的敘述,固然參照當時親歷其境的學界耆老的回憶,卻總希望能夠逼近歷史的本來樣態,遂乃比較各自回憶述說的出入所在,並與既存的文字紀錄相對照,庶幾或可求實存真。因此,凡是本書涉及的課題,個人總是「上窮碧落下黃泉」多方查找史源,進行研究,述說所本,自需立足於先賢研究業績,或是以個人既有之研究成果為基礎。為免繁瑣,本書諸文之史源與立論基礎,概列入書末的「徵引書目」,以便有心的讀者覆覈查找。 本書舊版,問世於二○○八年。當時許多史料,猶未公開,

筆者的書寫,自難求全。例如,〈中央研究院的任務:胡適和蔣介石的「抬槓」〉一篇,筆者初始的描摹,自是輕描淡寫。現下諸如中研院胡適紀念館的檔案已經全面電子化,檢索入手甚易;呂芳上教授領銜主編的《蔣中正先生年譜長編》復且已然問世。凡此新出史料,為濃描細說胡適和蔣介石「抬槓」之後的故事,大有助力。筆者遂乃再擬新稿,以顯新境。至於個人學術研究的成果,多少有所進展,也略予改寫,期可以較臻完整美善的樣貌,奉獻讀者。至於附錄諸篇,述說劉廣京與張忠棟、張玉法幾位教授的學術與生命歷程,既因為他們都是恩惠於筆者的業師,廣京與忠棟先生遽歸道山以後,感懷師恩,筆者自有彰顯師道行誼的責任與義務;也因為廣京先生和玉法先生都

是中研院院士,忠棟老師則是中研院美國研究所(現在的歐美研究所)的研究員,他們的學術業績都和中研院密切相關,也是中研院院史的多重采風的一頁。 細心的讀者或許會發現,本書的許多故實陳跡,與中央研究院歷史語言研究所(以下簡稱史語所)密切相關。因緣所在,實反映個人學術生命的歷練和成長。一九九五年,承杜正勝與王汎森教授的厚愛,筆者有幸進入史語所工作,主要承擔協助該所珍藏《傅斯年檔案》的整理工作業務。俟《傅斯年檔案》的整理工作初步告一段落,承黃寬重教授之命,筆者又負責整理王韜手稿《蘅華館雜錄》,迄二○○一年夏峻事。同年八月,筆者即幸運地轉任近代史研究所的專職工作。筆者的問學求道之路,得以接觸《傅斯

年檔案》與《蘅華館雜錄》這兩分珍貴的史料,參與它們的整理工作,實為罕有之機緣。在史語所工作六年,承乏這兩項工作業務,更是厚植治學基礎最為紮實的訓練過程,較諸少林寺幼稚沙彌之習蹲馬步以立昂揚武林之基,不遑多讓。經此一役,個人治學之所得,永植長存;對史語所先賢前輩的風誼,亦稍有知稔。細數中研院的整體歷史,史語所正與院同壽長青,多少舊事,深富意趣,足可發人深思。筆者既有幸多識與史語所相涉的青史故蹤,偶有思慮,即引徵舊檔故書,敷衍成文,自對史語所前輩行誼與互動往來的歷史,勾勒較多,著墨較深。二○○八年秋,筆者方始結束美國哈佛燕京學社訪問學者的工作,返台任職,意外承蒙時任近史所所長陳永發院士提名任命為胡

適紀念館主任,近水樓台,親近掌握胡適的相關史料,更為便利;對適之先生的風範掌故,瞭解愈多,撰稿更形易易。凡此因緣所締,對於杜正勝、黃寬重、王汎森與陳永發幾位教授的厚愛提攜,謹此特別表示謝意。 本書諸多篇章的促生園地,是中央研究院研究人員聯合會出版的《山豬窟論壇》。對於共同參與這項事業的林美容、張茂桂、胡台麗、高明達教授等前輩同仁,以及主編《山豬窟論壇》的陳儀深、楊晉龍兩位兄長,亦特此深致謝悃。「儒以文亂法」,本書的若干文章刊諸《山豬窟論壇》之後,或引起不同的看法,必須感謝中研院李遠哲前院長與個人前任直屬長官陳永發所長的寬容涵蓄。南京的邵建先生,多番推薦本書若干篇章轉發於中國的報刊雜誌,

其誠可感。台北的蔡登山先生,首先積極鼓勵筆者集結這些文字;初版的簡體字本,承青島的薛原和北京的曹凌志二兄,付出大量的心力。本書新版得以出版問世,有賴林桶法教授等人的支持,尤需銘謝他們的厚情深誼。這部小書的問世,如果能夠引起讀者對於中研院歷史的興味;讓公眾對於這方清醇的學術天地,是在什麼樣的世變大局裡得以維存長續,能夠略有認識和理解,那將是筆者最大的榮幸了。 潘光哲謹誌 初稿於二○○八年三月二十五日, 時正旅居北美麻州劍橋 再稿於二○一九年二月二十四日, 時逢胡適先生逝世六十七年 中央研究院的任務:胡適和蔣介石的「抬槓」 1958年4月10日早上9點,胡適在台北南港就任中央研究院院長。就職

典禮結束之後,旋即召開了中研院第三次院士會議。突然之間,冠蓋雲集,蔣介石總統與陳誠副總統都來到了院士會議現場。於是,胡適以院長身分宣布院士會議召開之後,便邀請蔣介石講話;接下來則是清華大學校長梅貽琦的來賓致詞。等到他們都講完話,又輪回胡適致詞。沒想到,在這樣的場合裡,胡適居然會和蔣介石「抬槓」,把蔣對中研院的「期望」,結結實實地反駁了一通。胡適的這番話「火力十足」,讓人印象深刻,當時人在現場的人類學家李亦園教授,還只是民族學研究所的青年同仁,事隔將近半世紀,對這件事還是津津樂道: 「對我來說,胡院長任內,從民國47年4月10日他就任開始,一直到民國51年2月24日他在蔡元培館開會時倒下去過世,

在三年幾個月間,有兩件重大的事情。第一件重大的事情,對中央研究院,對我個人來說,都是很難忘的,那就是民國47年4月10日,胡院長就職典禮上發生的一件事……。這一次典禮蔣老總統特別來主持,開會地點在蔡元培紀念館。胡院長是蔣老總統費了一番精神邀請來擔任院長的,因此胡院長就職時蔣老總統特別親自來了,來了之後還講話,在他的講話中不知為什麼忽然說到共產黨在大陸坐大可以說與五四運動的提倡自由主義不無關係,這樣的說話對胡先生來說當然是非常尷尬的,因為五四運動跟他有密切的關係,他是重要的推動者。結果老總統講完之後,胡先生站起來繼續答話,他的答話讓大家臉色都凝住了,他一開始就說「總統你錯了」,在當時那麼威權的時

代,他這樣講使全場的人臉色都變白了,氣氛非常緊張,老總統卻很有風度地主持完會議,只是在胡院長任內就未再來過南港了。這一件事,胡院長的表現可以說確實為中央研究院在追求學術自由與獨立上樹立了一個里程碑(李亦園,〈本院耆老話當年〉)。」

艋舺角頭、廟會與陣頭之研究

為了解決中研院院士提名 的問題,作者鍾秀雋 這樣論述:

角頭是臺灣民間社會特殊的存在,置於人文地理的範疇,係指某一地域範圍,以廟為運作中心;若作為黑道類型研究,則指擁有特定範圍為地盤,其成員、行動也多在該地盤內。二者相互層疊,使角頭與地方社會及信仰事務產生盤根錯節的緊密關係,相關視野的切入與探討,是完整詮釋角頭於民間社會多重面貌的必要面向。而艋舺是臺北市最早開發的地區,擁有豐富的人文史蹟與廟會,活躍的特種產業與密集的市集,提供角頭勢力生長的溫床,是臺灣角頭文化的指標地區。本文以艋舺作為研究場域,以田野調查觀察當地角頭歷來於廟會與陣頭中的角色,及其在日常生活與地方社會的往來,深入理解在地與外界視角看待角頭的不同觀感,從而探討角頭、廟會、陣頭三者間的

關聯結構,以及角頭在地方社會中的多重身份,加以爬梳文獻,架構貫時性與共時性並進的研究取徑,同時解讀臺灣廟會在歷經社會變遷後所發展出的私人館生態,如何與既有廟會生態相互作用,及其背後承載的社會體系,探討地方社會在大環境的牽動下,所表現出的自我調適與功能轉化,並據角頭於地方社會與廟會中的多重面向,反映角頭在地方話語權結構中所佔有的位置,解析臺灣民間社會相對體制的潛在行事思維與認知。

中研院院士提名的網路口碑排行榜

-

#1.中央研究院辦理第33屆院士候選人提名(10/15止)

(http://www.sinica.edu.tw/nominate.html)下載。 四、隨函檢附中、英文「提名作業說明與提名表」暨「中央研究院院士選舉辦法」 ... 於 rd.tnua.edu.tw -

#2.錢煦在生化界享盛名這位「高層」卻2阻院士提名 - 天下文化

前中研院院士錢煦在新出版的回憶錄中,滿溢對父親錢思亮的崇拜之情。 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#3.第32 屆新科院士選舉結果出爐,21 人榮戴桂冠

中央研究院 第32 屆新任院士名單揭曉,共有21 位當選院士,包括數理科學組5 ... 中研院院士由現任院士連署或大學、研究機關主動提名,送至由院士組成 ... 於 technews.tw -

#4.中研院院士屢爆外籍人士爭議提名表格將增加「國籍」欄位| 上報

中研院院士 過去常傳出國籍爭議,甚至曾出現具有中國籍的人士,成為我國院士。中研院日前公告,第34屆院士候選人受理提名將從17日起開跑,今年的報... 於 today.line.me -

#5.中央研究院- 抖音百科

中央研究院 (Academia Sinica),简称中研院,是中华民国国民政府时期中国最高学术 ... 院士候选人可以由各大学院校、学会、研究机关、中研院院士或评议员提名,之后 ... 於 www.baike.com -

#6.中央研究院第一屆院士- 維基百科

目次 · 1 名單. 1.1 數理組(28人); 1.2 生物組(25人); 1.3 人文組(28人) · 2 源起 · 3 準備工作 · 4 提名過程 · 5 正式選舉 · 6 整體情況和統計 · 7 後續情況 · 8 評價 ... 於 indianhomehealthcare.com -

#7.中研院受理34屆院士提名表格需填國籍選項 - Yahoo奇摩

(中央社記者吳欣紜台北8日電)中研院近日釋出訊息,將從17日起開始受理第34屆院士候選人提名,除如同過往要求附上學術研究等資料外,也修改提名表格 ... 於 tw.yahoo.com -

#8.中国地震局谈日本9淘宝怎么装修店铺高清图级大地震启示

中国科学院院士房建成:“零磁医学”或是中国医学赶超世界医学的“新赛道” · 北京出台“京九条”支持 ... 台湾“中研院”下修今年GDP增长率预估值至3.52% ... 於 nsm.uy.cnja.org.cn -

#9.中研院第34屆院士提名開跑!新制須載明「國籍」 不溯及既往

【記者林芳如/台北報導】中研院第34屆院士候選人提名將自7月17日起受理,至10月17日截止,為了避免重演國籍爭議,中研院從第34屆開始修改提名表, ... 於 tw.nextapple.com -

#10.中央研究院第一届院士_百度百科

同年10月13日,开院士选举筹备会,原提名510人,初步审查剩下402名;15日,召开第二届评议会第四次年会,通过《国立中央研究院院士选举规程》,议决院士分组名额, ... 於 baike.baidu.com -

#11.中央研究院院士全攻略(2023年更新) - 宜東花

於提名院士候選人時,須附送其組織章程,包括會員資格之規定,最近三年來之理、監事名單,及最近三年研究,及推進專門學術工作概況。 廖俊智表示,對於 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#12.大陸雜誌設計比賽 - mondeso.online

... Focus Awards、Good Design Gold Award以及Good Design Grand Award提名。 ... 匯流海宇中研院院士群朱家驊、董作賓、李濟、郭廷以、凌純聲等 ... 於 mondeso.online -

#13.中研院7日選出新科院士中研院士會議發言人:須具備本國籍

中央研究院院士 會議因新冠肺炎疫情影響延宕兩年,於4日舉行,並於7日選. ... 其中有些候選人背景比較不太容易理解,因此也有發函給候選人跟被提名人。 於 newtalk.tw -

#14.中研院院士提名增列國籍欄須為本國籍含雙重國籍20201022 公 ...

按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts□ 追蹤【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/□ 追蹤【公視新聞 ... 於 www.youtube.com -

#15.中研院士提名下屆起新增國籍欄范雲:現行制度寬鬆才是問題

中研院院士 的國籍過往常引爭議。中研院長廖俊智今(23)上午在立院教委會強調,7月第33屆的選舉,當選院士必須是本國籍,且34屆開始,候選人提名表單 ... 於 news.pts.org.tw -

#16.中央研究院院士選舉辦法

﹝1﹞ 各大學、研究機關(構)或著有成績之專門學會,提名院士候選人時,應以其所包含之學科為範圍。並應先經其最高學術評審會議通過,檢具會議紀錄,且由首長在院士 ... 於 www.6laws.net -

#17.曾被提名諾貝爾獎!新教育部長中研院院士吳茂昆出任 - 三立新聞

... 新教長將由中研院院士、前東華大學校長、國科會主委吳茂昆出任, ... 釔鋇銅氧超導體(YBa2Cu3O7-δ Tc~92K),進而被提名諾貝爾物理獎,也讓他 ... 於 www.setn.com -

#18.【中研院】第33屆院士候選人提名案申請(9/13止)

4、「提名人聯署」(第4頁),如由中央研究院院士、評議員5人提名(須聯署簽名,其中至少應有3人與被提名人為同一組別),第一位為主要提名人。 (二)10件代表性研究或創作:如為 ... 於 www.cm.nsysu.edu.tw -

#19.中研院將受理第34屆院士提名提名表新增「國籍」欄 - 聯合報

由於中研院34屆起院士必須具備本國籍,因此這次提名作業,除要求附上代表性研究或創作、學經歷等,提名表也新增「國籍欄」,要求填寫國籍相關選項。 自 ... 於 udn.com -

#20.中研院院士屢爆外籍人士爭議提名表格將增加 ... - LIFE 生活網

中研院院士 過去常傳出國籍爭議,甚至曾出現具有中國籍的人士,成為我國院士。中研院日前公告,第34屆院士候選人受理提名將從17日起開跑, ... 於 m.life.tw -

#21.中央研究院院士選舉規程 - 植根法律網

前條所指之專門學會,以在中央政府有關部,會、署立案者為限。於提名院士候選人時,須附送其組織章程,包括會員資格之規定,最近三年來之理、監事名單,及 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#22.中研院受理院士提名表格需填國籍 - 台灣新生報

中研院 近日釋出訊息,將從十七日起開始受理第卅四屆院士候選人提名,除如同過往要求附上學術研究等資料外,也修改提名表格,要求填寫「國籍」相關選項 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#23.朱家骅学术理想及其实践 - 第 295 頁 - Google 圖書結果

[ 127 ]当时各学校、团体、中研院院士及评议员提名院士候选人共 30 人,其中多半手续尚未完备。此外尚有台湾大学及若干其他团体提名人选稍停数日方能送到。 於 books.google.com.tw -

#24.【轉知】中研院第33屆院士候選人提名作業

二、中研院院士為終身名譽職,於全國學術界成績卓著人士中選舉之。 三、各大學提名院士候選人時,應以其所包含之學科為範圍。並應先經其最高學術評審會議 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#25.范雲FAN, Yun - #成功推動中研院院士明定本國籍#持續推進 ...

成功推動中研院院士明定本國籍#持續推進中研院外文名稱檢討正名#加速研發 ... 持續關注兩個中研院重要的歷史難題: ➀院士候選人應依法具備我國籍➁ ... 於 m.facebook.com -

#26.快新聞/中研院新科院士出爐19人確定當選另5人國籍待確認

中央研究院 新科院士今天出爐,共19名學者專家當選,另有5人票數通過門檻 ... 選舉辦法,中研院院士是由院士連署或大學、研究機關主動提名,送至由院士 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#27.百年中國學術與文化之變: 探索中國的現代文明秩序

但錢穆並未如陳寅恪、陳垣於 1948 年當選為中央研究院第一屆院士。其後,嚴耕望先生有一次曾說服胡適之先生,由胡適親自提名錢穆為院士候選人,但仍不成功。 於 books.google.com.tw -

#28.國立交通大學校園公告系統

若因時間無法配合送校教評會,可依中央研究院院士選舉辦法,改由中研院院士或評議員提名院士候選人時,可由中研院院士五人或評議員五人提名。 四、本校 ... 於 infonews-fornthu.nctu.edu.tw -

#29.公告中央研究院第27屆院士候選人名單 - 公報內容

依據:中央研究院組織法第6條第1項及中央研究院院士選舉辦法第9條。 公告事項:茲經本院第19 ... 院士選舉被提名人曾經過嚴格審查,能夠成為院士候選人,是極高榮譽。 於 www.president.gov.tw -

#30.中研院34屆院士提名啟動須載明「國籍」不溯及既往

依照中研院規定,從2023年第34屆中研院院士開始,中研院院士必須具備中華民國籍,其中包括雙重國籍,但不溯及既往。 在院士提名表國籍欄位的3個勾選選項上 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.院士近親繁殖? 學者籲放寬提名 - 台灣醒報

【台灣醒報記者方家敏綜合報導】中研院院士互選制度是「近親繁殖」?中研院院士選舉產生5名新科女院士,也產生首位戲曲院士曾永義和企業界院士林本堅 ... 於 anntw.com -

#32.本院112年7月17日起開始受理第34屆院士提名 ... - 中央研究院

本院開始受理第34屆院士候選人提名,提名時間自民國112年7月17日起至10月17日止(以郵戳為憑)。提名作業說明、提名表及選舉辦法如附,請自行下載。 於 www.sinica.edu.tw -

#33.尹衍樑列名院士候選人?中研院:傳言無法評論 - 好房網News

中研院 將在7月舉行第32次院士會議,外傳潤泰總裁尹衍樑名列本屆院士候選人名單,可望成為首屆「工程科學組」的院士。對此,中研院表示,這些都是傳言 ... 於 news.housefun.com.tw -

#34.中研院院士會議》新科院士選舉不公開候選人投票結果今晚出爐

院士 候選人,由各大學、學會、研究機關,或院士及評議員5人以上連署提名,並由評議會開列名單寄送各組院士,再由院士分別對各組被提名人投同意票,而後由 ... 於 www.storm.mg -

#35.百年中國學術與文化之變:探索中國的現代文明秩序(增訂版)

但錢穆並未如陳寅恪、陳垣於 1948 年當選為中央研究院第一屆院士。其後,嚴耕望先生有一次曾說服胡適之先生,由胡適親自提名錢穆為院士候選人,但仍不成功。 於 books.google.com.tw -

#36.中研院新科院士出爐19人確定當選另5人國籍待確認 - 四季線上

中央研究院 新科院士今天出爐,共19名學者專家當選,另有5人票數通過門檻 ... 選舉辦法,中研院院士是由院士連署或大學、研究機關主動提名,送至由院士 ... 於 www.4gtv.tv -

#37.全民基本收入:理念與實踐(思想34) - 第 320 頁 - Google 圖書結果

中研院院士 是學術界很高的榮譽,評選非常嚴格,其中如何操作呢? ... 提名過程中分為兩類,一類是五個院士提名,籌備委員會稍作審定即成為被提名人;也可以是各個大學提名, ... 於 books.google.com.tw -

#38.中央研究院函

三、各大學提名院士候選人時,應以其所包含之學科為範. 圍。並應先經其最高學術評審會議通過,檢具會議紀. 錄,且由首長在院士候選人提名表上簽名 ... 於 140.120.49.139 -

#39.恭賀李祖添校長榮獲提名為中央研究院院士候選人 - 秘書室

恭賀本校李祖添校長榮獲中央研究院第二十八屆院士候選人,中研院士候選人皆經嚴格的提名與審查過程,具有崇高學術榮譽。 李祖添校長為我國智慧型系統與控制機器人的 ... 於 sec.ntut.edu.tw -

#40.中央研究院7月14日起開始受理第32屆院士提名 - 雲林科技大學

中央研究院 7月14日起開始受理第32屆院士提名(至106年10月13日截止). 相關訊息、法規及使用表格,請自行至中研院網站參閱。 最後更新( 2017/06/22, ... 於 aexex.yuntech.edu.tw -

#41.台湾韧体学会院士遴选办法

四,国际会议大会演讲者之邀请。 五,主题演讲与授课名单之决定。 六,会士与院士之提名与审议。 七,研究计画与 ... 於 www.tfa-1985.org -

#42.台中研院受理新院士提名需填国籍选项 - 联合早报

台湾中央研究院发布消息,将从7月17日起开始受理第34届院士候选人提名,除和此前一样要求附上学术研究等资料外,还修改提名表格,要求填写“国籍”相关 ... 於 m.kzaobao.com -

#43.朱敬一:中國極權扭曲全球經貿WTO趕不上科技發展

前台灣駐WTO代表、中研院院士朱敬一,現任台灣駐WTO代表羅昌發、律師李柏青、中研院法律所副研究員林建志合著新書「價值戰爭:極權中國與民主陣營的 ... 於 www.fountmedia.io -

#44.【獎項申請公告】中央研究院「第34屆院士」申請案

二、本項榮譽每2年辦理一次,選薦全國學術界成績卓著人士,院士選舉辦法詳如附件2。 ... (一)備妥提名作業說明(附件3)規定之申請文件及各院系推薦獎項申請表(附件4)各1 ... 於 ctld.ncku.edu.tw -

#45.大陸雜誌設計比賽 - yasobat.online

... Focus Awards、Good Design Gold Award以及Good Design Grand Award提名。 ... 匯流海宇中研院院士群朱家驊、董作賓、李濟、郭廷以、凌純聲等 ... 於 yasobat.online -

#46.印刻舒讀網路書店-- 牧羊人讀書筆記

余先生回憶錄對於中央研究院的記述殊少,我想把余公在中研院的點點滴滴,做個補記。 ... 一九九八年我當選中央研究院院士之後,有幾回在某個院士被提名人的討論中,余 ... 於 www.inksudu.com.tw -

#47.中央研究院- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "中央研究院" – English-Chinese dictionary ... 孟博士是今年提名的18名院士之一,目前是中央研究院最年轻的院士。 於 www.linguee.com -

#48.首屆中研院院士為何缺了錢穆 - 民初思韻

為此在評議會討論候選人名單時,曾有過較為激烈的爭議。1947年10月27日,代表歷史語言研究所列席評議會的夏鼐在日記中詳細記著,關于郭沫若的提名, ... 於 www.rocidea.com -

#49.當選中央研究院院士

以下圖片為第二十屆中央研究院院士候選人提名表之部分內容、當選公文、院士證書以及相關照片。 於 chao-chengmai.weebly.com -

#50.籲請公視董事會修法正視客家族群訴求政治黑手別再伸進客家 ...

... 台長之產生由客家電視台台長遴選委員會經社會公開推薦提名若干人,經 ... 中研院院士)、徐正光(中研院研究員)、蕭新煌(中研院社會學研究所 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#51.中研院45候選院士出爐女性佔6名

第29屆中央研究院院士候選人名單 數理科學組(21人):. 于靖、江博明、牟中原、何文壽、李克昭、李定國、李琳山、李澤元、周郁、馬佐平、張翔、 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#52.中研院院士屢爆外籍人士爭議提名表格將增加「國籍」欄位

中研院院士 過去常傳出國籍爭議,甚至曾出現具有中國籍的人士,成為我國院士。中研院日前公告,第34屆院士候選人受理提名將從17日起開跑,今年的報名 ... 於 www.upmedia.mg -

#53.台湾地区副领导人获美国科学院院士列为"中国籍" - 原创 - 海外网

台湾“中研院”表示,“中研院”目前有38位院士获选为美国国家科学院院士,另有6位外籍院士。美国国家科学院院士由该院院士提名和投票选举产生,美国国内 ... 於 news.haiwainet.cn -

#54.中央研究院院士- 研發處首頁 - 國立臺灣大學

申請流程 檔案大小: 113kb ; 中央研究院院士選舉辦法 檔案大小: 36kb ; 提名表格與作業說明(供參考) 檔案大小: 41kb. 於 ord.ntu.edu.tw -

#55.中央研究院院士選舉辦法 - 全國法規資料庫

本院院士之選舉,依中央研究院組織法第六條之規定,應先經各大學、各著有成績之專門學會、研究機關(構)或院士、評議員五人以上之提名。 於 law.moj.gov.tw -

#56.中研院19名新科院士名單出爐,首度明確要求須有本國籍

中研院院士 是中研院給予的榮譽職,是我國的最高學術榮譽,院士的產生是由現任院士連署,或大學、研究機關主動提名,經過由院士組成的籌備委員會初選、 ... 於 www.thenewslens.com -

#57.第34屆起中研院士選舉候選人須備中華民國國籍

記者陳建興/台北報導中央研究院長廖俊智二十二日在立法院文教委員會答詢時表示,從三十四屆院士選舉開始,院士候選人必須有中華民國國籍, ... 於 www.cdns.com.tw -

#58.乳癌治療的另一道曙光!中央研究院李文華院士帶領的基因體 ...

澎湖鄉親中研院院士李文華博士(現任中國醫葯大學校長)。李院士是澎湖省立馬中57年高中部畢業(澎湖西嶼外垵人,我的同班摯友),全球知名之乳癌專家,曾獲三次提名為諾 ... 於 cofacts.tw -

#59.院士座談介紹提名人, 有新意, 李遠哲在投票前辦了 ... - 水產試驗所

院士 座談介紹提名人, 有新意, 李遠哲在投票前辦了四場座談, 讓院士熟悉被提名人, ... 角逐中研院院士, 三十九人闖過第一關, 自八十八人中脫穎而出, 七月初將從中選出 ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#60.中研院34屆院士提名啟動須載明「國籍」不溯及既往 - 工商時報

中研院院士 過去偶傳國籍爭議,院方已在近日公告,自7月17日起至10月17日受理第34屆院士候選人提名,且強調院士必須具備本國籍。因此,在這次提名作業 ... 於 ctee.com.tw -

#61.台中研院受理新院士提名需填国籍选项| 早报

台湾中央研究院发布消息,将从7月17日起开始受理第34届院士候选人提名,除和此前一样要求附上学术研究等资料外,还修改提名表格,要求填写“国籍”相关 ... 於 www.zaobao.com.sg -

#62.清華行思與隨筆(下) - 第 352 頁 - Google 圖書結果

另一方面,Austin於2010年方當選中央研究院(中研院)院士。 ... 偏偏在2008年,包括Austin在內,被提名的材料科學領域美國國家工程學院院士即有三人,都屬一時之選,由於院士 ... 於 books.google.com.tw -

#63.台“中研院”院士近亲繁殖? 学者吁放宽提名 - 台海网

前“国科会副主委”、“中研院”研究员孙以瀚建议,未来不妨采纳学术机构或团体的提名,以拓宽提名人选;另针对文学类院士长年不足现象,他解释,是因为 ... 於 m.taihainet.com -

#64.台灣物理學會提名推薦中央研究院院士候選人辦法

學會獎項 · 本辦法依據『中央研究院院士選舉辦法第4條』訂定之。 · 本會提名推薦之院士候選人需對於物理學有特殊著作、發明、或卓越學術貢獻者。 於 www.ps-taiwan.org -

#65.中研院受理34屆院士提名表格需填國籍選項

中央研究院 近日釋出訊息,將從17日起開始受理第34屆院士候選人提名。(圖取自facebook.com/sinicaedu) (中央社記者吳欣紜台北8日電)中研院近日釋出 ... 於 agora0.gitlab.io -

#66.中央研究院院士 - Wiki Index | | Fandom

當選院士屆數 當選日期 姓名 性別 當選年齡 出生 逝世 第1屆 1948年4月 王世杰 男 57 1891年3月10日 1981年4月21日 第1屆 1948年4月 王家楫 男 50 1898年3月 1976年12月19日 第1屆 1948年4月 王寵惠 男 67 1881年12月1日 1958年3月15日 於 college.fandom.com -

#67.中央研究院院士- 維基百科,自由的百科全書

當選屆數 當選日期 組別 姓名 性別 當選年齡 出生 第02屆 1958年4月 數理科學組 李政道 男 32 1926年11月25日 第02屆 1958年4月 數理科學組 楊振寧 男 36 1922年9月22日 第06屆 1966年7月 數理科學組 鄧昌黎 男 40 1926年9月5日 於 zh.wikipedia.org -

#68.國立政治大學-陳大齊校長紀念網站

陳大齊當選提名中研院院士候選人. 百年先生當選提名中央研究院院士候選人。 1959-8-17. 陳大齊卸任政大校長一職. 百年先生以年高為由堅辭政治大學校長,中央改任劉季洪 ... 於 chenbainian.nccu.edu.tw -

#69.新儒家眼中的胡適 - 第 113 頁 - Google 圖書結果

胡適又為什麽要在錢穆的提名案中牽扯上朱家驊?因為,據〈中央研究院院士選舉辦法〉第五條規定,提名人中「至少應有三人與所提名者為同一組別」, 17 故朱家驊出任錢案提名 ... 於 books.google.com.tw -

#70.第28屆中研院人文組院士候選名單 - 五柳先生

中央研究院 於2010年4月17日(星期六)召開第20屆評議會第4次會議,會議順利審定第28屆中央研究院院士候選人共49位。院士候選人皆經過嚴格的提名與審查之 ... 於 antony7656.pixnet.net -

#71.院士須為本國籍或雙重國籍中研院:下屆開始實行 - ETtoday

過去中央研究院院士候選人提名未明列國籍,近日中研院院士選舉籌備委員會決議,從下屆院士選舉起,提名表將新增「國籍欄」。中研院今(22日)表示, ... 於 www.ettoday.net -

#72.【數據看天下】新科院士史上最老,5張圖看見中研院老化問題

台灣最高層級研究機構中央研究院,日前公布第32屆院士當選人, ... 首位獲諾貝爾經濟學獎提名的經濟學家蔣碩傑院士,也是在1958年入選中研院院士,兩 ... 於 www.cw.com.tw -

#73.中研院選院士名單首度保密| 蕃新聞

(中央社記者許秩維台北30日電)中研院院士會議明天起登場,中研院今年首度比照 ... 科學組,今年為尊重院士候選人,中研院首度比照諾貝爾獎模式,不公開候選人名單, ... 於 n.yam.com -

#74.自由日日shoot》中研院︰下屆選舉會標註國籍

本屆2019年已完成提名程序無法溯及既往中研院第卅三屆院士選舉延到七月舉行,剩不到兩個月,被批仍未揭露院士候選人國籍。對此中研院回應,卅三屆院士 ... 於 news.ltn.com.tw -

#75.中研院17日起受理院士提名表格需勾國籍選項 - Rti 中央廣播電臺

中研院 近日釋出訊息,將從17日起開始受理第34屆院士候選人提名,除如同過往要求附上學術研究等資料外,也修改提名表格,要求填寫「國籍」相關選項。 於 www.rti.org.tw -

#76.公告:【獎項】中央研究院第34屆院士候選人提名

主旨:有關中央研究院第34屆院士候選人提名一案。 說明:. 一、依據中央研究院112年7月7日秘書字第1121200885號函辦理。 二、該院院士為終身名譽 ... 於 www.acad.ntnu.edu.tw -

#77.夏鼐与中央研究院第一届院士选举 - 清华校友总会

本文利用台湾中研院史语所“傅斯年档案”资料,对院士的提名过程、选举情况详加披露。院士候选人都是当时学界顶尖人物,几轮候选名单上的学者更不为人知,甚至被提名者本人也 ... 於 www.tsinghua.org.cn