中華 賓 士 牌子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡秀珍寫的 移地花競艷:臺灣亂彈戲的敘事結構與地方特色 和沈君山的 浮生後記:一而不統都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和天下文化所出版 。

輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 鄭志明所指導 鄭元呈的 臺灣釋教源流與發展 (2016),提出中華 賓 士 牌子關鍵因素是什麼,來自於釋教、釋教會、緇門、大乘道士、奉佛道士、黑頭司功、香花和尚、菩薩僧、僧道、超度、齋醮、普度。

而第二篇論文國立中正大學 歷史系研究所 李若文所指導 蔡凱伊的 《臺灣日日新報》商業廣告所見的兒童意象(1898-1936) (2015),提出因為有 兒童意象、商業廣告、兒童身體、牛乳、藥品、牙膏、肥皂的重點而找出了 中華 賓 士 牌子的解答。

移地花競艷:臺灣亂彈戲的敘事結構與地方特色

為了解決中華 賓 士 牌子 的問題,作者簡秀珍 這樣論述:

出自清朝「花部」戲曲的亂彈戲,來到臺灣已超過兩百年,因主要以北管音樂伴奏,半世紀以來也有人稱它為「北管戲」。由於迎神賽會的大量需求,臺灣亂彈戲曾經非常興盛,然而隨著觀眾喜好的轉變,亂彈戲逐漸無法與後起的歌仔戲競爭,1970年代末期,專演亂彈的僅剩「新美園」一團。 本書作者自1990年代以來,進行大量的北管表演者訪談與演出現場的田野調查,透過不同劇種同名劇目的分析比較,找出北管戲與中國同源劇種的異同,從北管總綱的敘事結構與套式運用中,尋找「活戲」演出的結合組件。臺灣亂彈戲的表演內容,呼應著清代漢人移民的群體心態,也反映日治時期民眾面對原住民族、現代化社會的態度,持續

傳承並編創新劇,是北管戲曲在當代無法迴避的挑戰。

臺灣釋教源流與發展

為了解決中華 賓 士 牌子 的問題,作者鄭元呈 這樣論述:

緬懷先人一向是中國人生活倫理的重要指標,而喪禮儀式在延續周代儀禮的精神時,也承接了各個朝代的歷史產物,並在各地加以被民俗化。隨著朝代的更迭、政治的宗教傾向不斷轉變,對於民間宗教法事所採取的款曲而言,總有一套建立在本土文化上的「宗教通式」,一直以來作為人們處理生死存亡等重大問題的引導者,在宗教界中被稱為「釋教」。 「釋教」一詞是「佛教」的古稱,「釋教」在臺灣的發展是由一群從事民間祭祀活動的奉佛道士所傳承並保留下來,其脈絡背景與佛教歷史保有相當的共源性,但由於從業技術為師徒密傳的原故,而幾乎不被外人所熟悉,甚至將「釋教」視為既是佛教也是道教的傳統習俗。實際上,由於過去以來這門技藝少有對外發

聲的機運,新生代人員普遍缺乏對職業的具體表述,而只停留於圈內前輩的記憶之中,特別是在業內被敬稱為「流僧」的高階僧道,經常使用「釋教」來表示佛儒合會的傳統宗教內涵,以及做為自我與佛教出家眾的區別,甚至是不需對外人多做解釋何謂「釋教」,而全依憑道場上之「功夫」來論定的情形。另外此在大陸地區至今的民間佛事,仍有保存使用「釋教」的情況,對於「佛教」已有往狹義化宣告的傾向下,「釋教」一詞的保存具有相當特殊的時空意義。 可惜的是,大陸地區在西元1966至1976年間爆發的「文化大革命」動亂,導致中華千年文明的付之一炬,幸有臺灣早在西元1945年光復後,對中華文化已有了別開生面的新意,並且依舊保存著不少「

釋教」的民間佛事內涵。這門所謂的「宗教通式」也因為民間過去以來所盛行的崇佛文化原故,所以「釋教」的型態學名上可稱作為「傳統民間道場泛佛群類」或簡稱「民間泛佛群類」。實際上,漢傳的釋教功德意涵深受「儒家功德思維」與「佛家功德思維」此兩種哲學系統的相互調和影響,並將祖先崇拜的義理透過儒佛的結社活動發揮至極致,奠定了釋教的功德儀式意涵。他們的工作在多方面上,因為皆須強調出人們與祖籍地的民族血緣關聯,成為維繫各族群內宗族關係的重要媒介,具有教育忠孝的目的,同時亦能使法律之制定,由繁縟瑣碎而朝向精要聖明,起到利益群體精神健康的作用。不過由於釋教科儀種類過於龐雜,以致若干科儀內涵甚至連今之釋教同業者也未曾

見聞,加上各地作法不盡統一,以及社會結構的變遷等因素,釋教內涵都有必要進行相當程度上的理論與技術整合,才能有效提升傳統文化中的「宗教通式」質量。 透過本研究顯明經典文獻所承認的婆羅門、在家菩薩、金剛、優婆塞,或有稱大乘道士、瑜伽道士、緇門僧、黑頭司功、香花和尚、僧道等屬性,於華夏沿革中合而為一的發展過程,說明釋教內涵的儒佛共構義理,係為民間尚可接納的三教合一氛圍中,終究導歸於知識分子長期所傾慕的崇佛文化,而有必要透過本文闡明其對傳統的精煉成果。 在此有關釋教學術方興未艾,相關名詞的定義在過去尚未獲得考究確認時,不少宗教學者提出以「在家佛教」、「居士佛教」、「儀式佛教」等名詞來詮釋「民間泛佛

群類」的內涵,但都很難比「釋教」一詞更為貼切且直白地表達出其固有的意識。本文主題為「臺灣釋教源流與發展」,探討的垂直範圍從「釋教」之過去、現在、未來三個方向進行概述,第一是以歷史文獻為主、田野訪談為輔,並期許自我以公正客觀的立場呈現釋教的淵源與流變。第二是用組織的檔案資料及訪談內容提出對釋教組織化的背景與沿革過程做一番疏理與表述,使各界瞭解成立其團體的因由與迫切性。第三為是用史料論證與辯證的方法來談論釋教組織未來永續發展的願景。文章因而觸及歷史、構成、組織、原理、理念多個部份,透過相關資料的補充,使各方能夠探悉釋教組織化的應時緣起背景,以瞭解「釋教會」成立目的之精神宗旨。因此筆者期望藉由本論文

對於釋教僧道的義理剖析,利於社會各界在宗教信仰的反思中,能夠獲得實質的裨益。

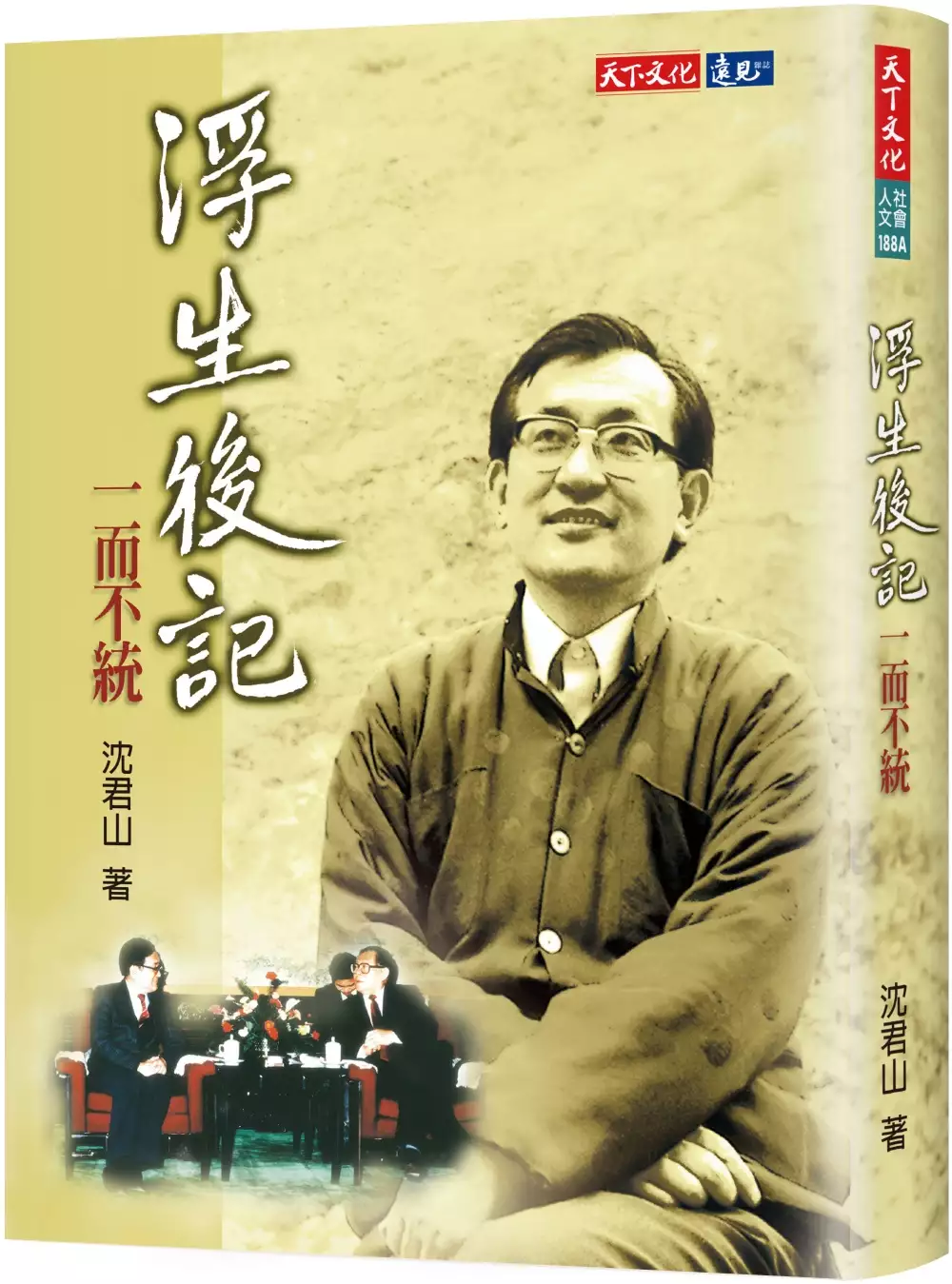

浮生後記:一而不統

為了解決中華 賓 士 牌子 的問題,作者沈君山 這樣論述:

「做我所能,愛我所做」—沈君山 前清華大學校長沈君山教授, 於一九七三年返國服務後,即開始關注兩岸及族群溝通等議題, 本書縮影了數十年來沈君山的生活與理想; 字裏行間流露著才情與至情,令人低迴再三。 七○年代的保釣運動,影響海內外諸多菁英。四十初度的沈君山於美國接觸到兩岸學界對此一事件的種種論辯,自此啟蒙他的政治理想。 一九七三年返國服務後,沈君山開始關注兩岸議題,先後擔任行政院政務委員、國統會委員等職,並在許多國際會議上,代表台灣奠定與對岸平等對話的基礎。不僅如此,沈君山也為台灣的人權自由貢獻心力,與七○年代黨外人士一同歷經台灣民主化的過程

。 一九九九年,沈君山中風,紀政等老友的陪伴與關懷,讓他重獲生機,再度揮灑於所關心的兩岸與族群等領域,人生也開展了另一番境界。

《臺灣日日新報》商業廣告所見的兒童意象(1898-1936)

為了解決中華 賓 士 牌子 的問題,作者蔡凱伊 這樣論述:

於日治時期發行的《臺灣日日新報》為當時最重要的報紙,報紙中的廣告圖像琳瑯滿目,兒童圖像是較少被關注的史料,從廣告圖像的角度來觀察時人的兒童觀,這是一種兒童的文化史。本文整理《臺灣日日新報》廣告所出現的兒童圖像,發現兒童圖像集中於三種不同性質的廣告之中,即乳製品、藥品類及清潔用品類廣告,藉由觀察《臺灣日日新報》中為數眾多廣告的兒童圖像,可以大致了解兒童的形象是如何被時人所塑造、被想像而呈現出來。 本文旨在研究1898至1936年間《臺灣日日新報》商業廣告中是呈現出何種兒童意象,「意象」所指的對象並不限於某一種族群的兒童,是透過報紙從日本傳入臺灣,以廣告呈現出的一種「理想的兒童形象

」。所以在此更不能忽視主流兒童文化與商業力量的關係,如同傅柯認為宰制來自無所不在的權力,兒童身體受到食品、藥品、清潔用品等被規訓、宰制成一個標準型態,沒有廣告,就沒有消費文化,商業力量是透過廣告媒體實行,當然也有背後國家力量介入,兩者雙管齊下形成一種時下流行的兒童文化風潮。