九州朱顏記小說的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鈴木智彥寫的 魚與黑道:追蹤暴力團的大金脈「盜漁經濟」 和朱磊的 天命之爭:中國歷史上的統一與分裂(修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自游擊文化 和崧燁文化所出版 。

國立中山大學 中國文學系研究所 蔡振念所指導 魏漪葦的 陳子昂詩文唐宋接受史研究 (2021),提出九州朱顏記小說關鍵因素是什麼,來自於陳子昂、詩文、唐宋、接受史、接受美學。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 林桂如所指導 許庭慈的 《禪真逸史》、《禪真後史》之成書、出版與傳播 (2021),提出因為有 《禪真逸史》、《禪真後史》、杭州出版、陸氏翠娛閣的重點而找出了 九州朱顏記小說的解答。

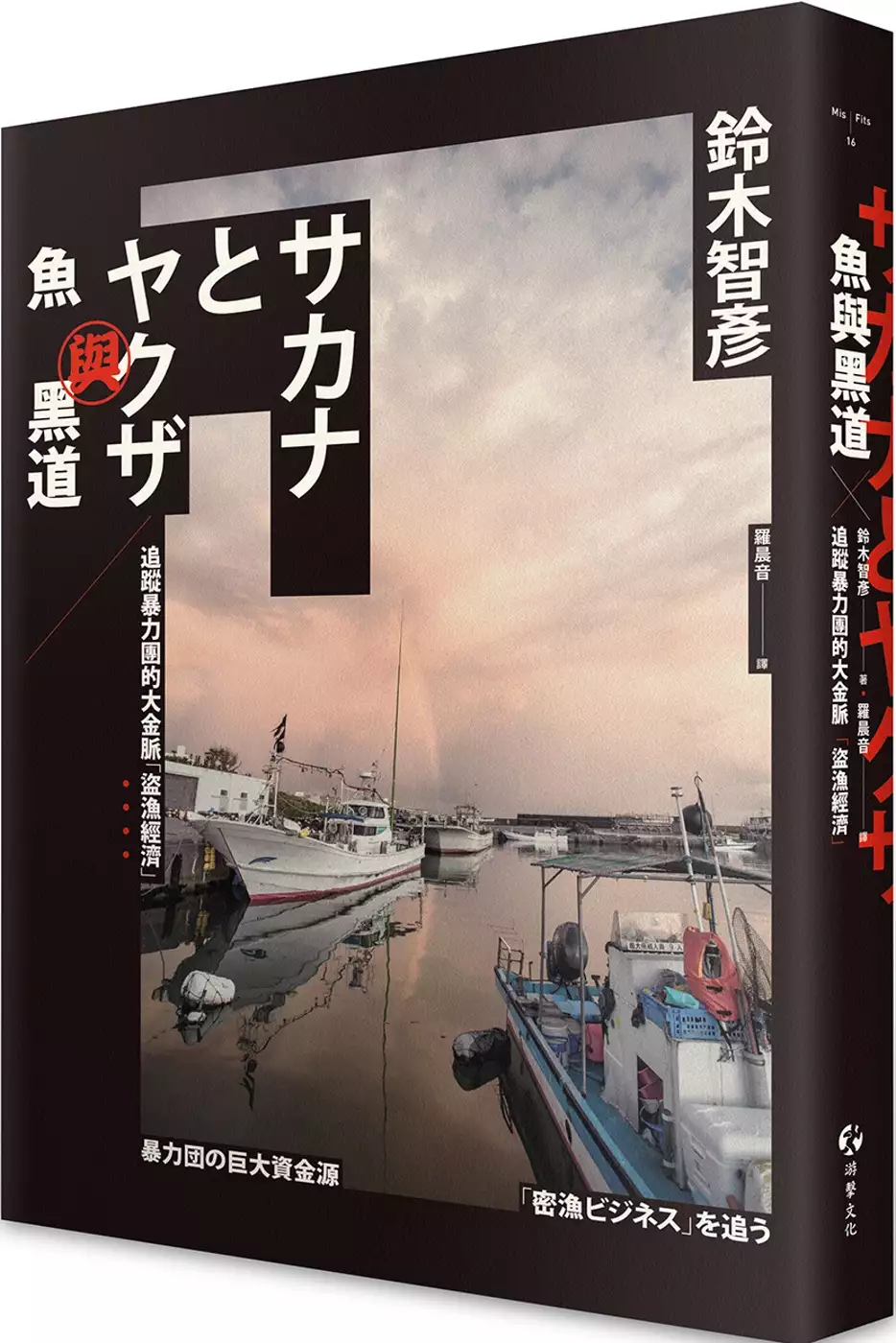

魚與黑道:追蹤暴力團的大金脈「盜漁經濟」

為了解決九州朱顏記小說 的問題,作者鈴木智彥 這樣論述:

歡迎光臨二十一世紀日本殘存的最後祕境 歷時五年追蹤調查,揭開日本漁業的另一面 「寫作者工作的醍醐味,在於深入人間世以外的魔境,將眼前開展的未知風景擷取回來。那樣的場所就在生活的極近之處,以幾乎原始的狀態保留著,而我們每天食用從那裡送來的海中美食,過著日子。暴力團沒有媒體所說的那麼黑暗,但你也不會想到:為暴力團與你我之間的差異搭起橋樑的,是海鮮。」 先前隻身潛入福島第一核電廠,完成黑道與核電廠共生關係調查的鈴木智彥,這回運用他對黑道的認識及相關人脈,循線追蹤暴力團的大金脈——盜漁經濟。這趟單槍匹馬的採訪旅程,從岩手和宮城的三陸鮑魚盜採題材展開,並由此進入東京築地市場臥底四個月。接

著前往北海道調查「黑鑽石」海參盜採,再以描繪千葉的「暴力之港」銚子,作為漁港城鎮被黑影壟罩的縮影呈現。爾後再訪北海道東端的根室,挖掘爬梳了當地盜魚傳統的來龍去脈。踏查足跡最終抵達九州、台灣及香港,拼湊出鰻魚國際走私網絡。 書中的事件場景千變萬化,包括遭震災海嘯襲擊的市鎮、宛如異世界的「築地村」、漁業權懸置的發電廠周邊海域、黑市化的知名觀光朝市、漁村裡的聚賭場所、被國家拋棄的北方領土等等。鈴木筆下有血有肉的人物,一一躍然紙上。男人盜漁、女人賣春的亡命鴛鴦;從一般社會掉落、被築地市場撿拾起來的邊緣人;與盜魚集團鬥智鬥力,卻受限於法令而難掩悲憤的海保職員;分工合作掩護防守,自比為棒球隊友的盜魚

團隊;為求生計鋌而走險擔任雙面諜的船主;在三角海域跟蘇聯警備隊周旋、行徑被市民視為痛快逆襲的特攻船員……。 透過鮑魚、海參、鮭魚、海膽、螃蟹、鰻魚等海鮮,鈴木巧妙串接起一個又一個生動鮮明的故事。他不刻板複製黑道的單一形象,也不浮誇渲染漁民的哀情悲歌,而是奮力揭露被隱蔽的事物,傳遞無聲者的心聲,讓那些活在黑白交錯之間的姿態身影,有機會進入大眾的視野中。 專文推薦 洪伯邑∣台灣大學地理環境資源學系副教授、《尋找台灣味》主編 吳映青∣香港中文大學人類學系博士候選人 共感推薦 「海,究竟是誰的所有物呢?僅是要支撐起市鎮的運作、餐桌上能負擔的佳餚與每個家庭的微笑,灰色的海,就無

可奈何的常態化了。跟隨著作者的腳步走訪了岩手、東京、千葉、北海道、台灣與香港,我們彷彿也冒了個險,投向那暗影重重又魔幻神秘的黑色海域,窺見再平凡不過的漁民日日在暴力團、海保、警察間攻防、被夾在蘇聯與日本的海域情報戰之間,而共產黨與黑道則競相爭奪漁工的代言權……這是一個沒有反派,沒有壞人的故事,當然也沒有聖人與君子。亡命之徒是講道義的,惡貫滿盈卻又充滿良善,違法犯罪卻也是痛快的逆襲。這本書讓我們看見一個當規則橫在求生的本能前面,非法與犯罪一不小心就成為事實的世界。」——方怡潔/清華大學人類學所副教授 「台灣作為一個海島國家,傳統餐食與小吃對於各種來自海洋的珍饈自不陌生,而許多來自境外海域的

水產品,在受惠於全球貿易的便利下,也逐漸成為國人菜單上耳熟能詳的料理選項。當飲食消費所討論的內涵,開始從個人層次的溫飽、營養乃至品味秀異,轉向更巨觀層面的環境永續、階級與道德議題時,關注及追溯餐桌上食材的源頭就成了晚近許多研究、報導的取材所在。作者鈴木智彥以『盜漁』這個晦暗的視角出發書寫,將帶領讀者在空間上走踏以日本為起點的東亞各漁場,娓娓道來近半個多世紀以降日本水產經濟錯綜複雜、黑白交摻的發展歷程與關係網絡。無論身為讀者或消費者,這都是一本相當具有啟發性的著作!」——陳玠廷/農科院農業政策研究中心副主任 「對一個以北海道為據點的人類學家而言,整本書讀來洋溢著滿滿的熟悉感。但某些秘密探查

或交涉的劇情還是讓我眼界大開,甚至冒了點冷汗。有些情節使我聯想到王崧興先生筆下『期望僥倖』的漢人漁村生活氣質,還有些則讓我回憶起早年某位朋友進入道東漁村做田野時的幽微遭遇。除了『揭密』日本黑道之外,《魚與黑道》其實還能帶來更多啟發。透過不同於學術研究的直白語言,作者揭露出某些逸脫出一般人類學視野之外的捕撈貿易網絡,以及其與國家、企業和漁民間曖昧難解的張力,讓我們一窺在日常表象之下盤根錯節的跨國商品鏈,非常值得一讀!」——張正衡/台灣大學人類學系助理教授 「日本政府立法護漁,違法捕撈叫盜漁,盜漁者黑道是也。鮑魚、海膽、螃蟹、海參、鰻苗等盜漁海產市價加總,有二十八億新台幣之多! 盜漁船隻

返回港口時,極可能曝光被捕,鈴木智彥說那就像『魔性時刻』。我覺得鈴木智彥的採訪過程也是段『魔性旅程』,吃閉門羹、被放鴿子、人身安全受威脅、黑道邀他加入盜漁行列,種種採訪經歷都在書中呈現。 讀這本書時,我不時冒出『這樣繼續採訪下去,可能會死掉吧?』的不安感。還好,他還活著,用他的筆寫下日本黑道與漁業的故事,然後問說:『這樣下去,日本的漁業會死掉吧?』 可是,他這個問題,有解答嗎?你覺得呢?」——楊鎮宇/《食.農:給下一代的風土備忘錄》作者

陳子昂詩文唐宋接受史研究

為了解決九州朱顏記小說 的問題,作者魏漪葦 這樣論述:

本文通過檢視現今各部文學史著作對陳子昂的論斷,以接受美學理論為切入點,參照「接受史研究範式六層次」,從唐宋人對陳子昂詩文的闡釋、模仿、評點、出版等層面研究探討陳子昂詩文在唐宋兩代的接受與影響情況。期以接受史的眼光,去看陳子昂在唐宋文學史上的真實地位,補正現代中國文學史關於陳子昂的論述,藉此為陳子昂作出一個相對客觀而公允的評價。 接受美學的奠基人姚斯認為,文學的歷史性在「歷時性」與「共時性」的交叉點上得以顯示,文學史是歷時性與共時性的調節融合史。我們以為這也是作家作品地位浮沉改易之客觀性,與歷代沉澱各式審美觀念之主觀性的交融史,同時也是「經典」的建構史。我們既要關注橫向之某個歷史時

期讀者的水平接受,以描述性的語言述說現象;又要考察縱向之歷史延續累積性的垂直接受,以解釋性的語言探究本質。這兩種文學接受包括了接受的廣度與深度,本文試以陳子昂為個案作接受史研究,並附有陳子昂年譜以及陳子昂詩文繫年比對表,希望大家藉此能對陳子昂其作、其人、其人生有立體而全面的了解。

天命之爭:中國歷史上的統一與分裂(修訂版)

為了解決九州朱顏記小說 的問題,作者朱磊 這樣論述:

統一或獨立 常常就因為小事改變了政局 展開中國史的漫長畫卷,分分合合、合久必分、分久必合、.血濺史冊, 而在這未曾間斷的馬蹄聲中,又隱藏了哪些鮮為人知的祕事? 本書講述了6則(江南、明清時期的臺灣、青藏、新疆、寧夏、雲南)統一故事,以及3個鄰國(越南、朝鮮和外蒙古)曾經與中國統一後來卻獨立的故事。 ◎雄霸一方的孫權,晚年卻變的異常昏聵 孫權晚年不僅對大臣缺乏信任,更糟糕的是私心過重,行事欠妥,皇室內部不和。對吳國真正的開國奠基人孫策,孫權稱帝後並未追謚其帝號,對孫策的子嗣和自己的弟弟們也相當冷遇,只對自己的兒子們晉爵封王,又冷熱不均,廢長立幼,最終自相殘殺。

孫權共有七個兒子,長子(孫登)做了幾年模範太子,但與二子均早逝。三子(孫和)被立為太子,本也不錯,可孫權又更喜歡四子(孫霸),造成三子與四子周圍各有一批文臣武將依附,展開權力爭奪。孫權無法平衡兩派,最後廢掉三子,賜死四子,而立七子為太子…… ◎金庸小說中神祕的雲南大理國,原來都是真人真事 在唐朝滅亡前夕,南詔權臣奪位自立,更改國號,南詔滅亡。此後30多年間,王朝幾經更迭,937年白族人段思平建立大理國,都城大理。大理國的疆域和面積都與南詔相仿,政治制度也基本承襲南詔。大理立國300餘年,宋政權曾多次冊封大理首領為王。 13世紀中葉,在蒙古軍隊征服大理前,大理由高氏

兄弟執掌國政,國王段興智大權旁落。如同曾向南宋借道滅亡金國一樣,這一次蒙古又向大理借道進攻南宋。而此時,大理已經國勢衰微,政權風雨飄搖…… ◎古代韓國跟中國到底是什麼關係? 中國中央政權的統治曾延伸至朝鮮半島,但這一地區歷史上更多時候是相對獨立的藩屬國,最終則成為獨立的國家。整體說來,該地區的歷史有6大階段:一是箕子朝鮮時期;二是衛滿朝鮮時期;三是高氏高麗(高句麗,三國)時期;四是統一新羅時期;五是王氏高麗時期;六是李氏朝鮮時期。到1910年日本吞併韓國,李氏高麗滅亡。後3個階段政權的領土都不出朝鮮半島。當然這只是一個歷史的粗線條,期間還有作為漢朝的郡縣、元朝的行省等與中國統一的歷

史時期。 本書特色 本書是關於中國歷史統一與分裂的故事書,講述了6則(江南、明清時期的臺灣、青藏、新疆、寧夏、雲南)統一故事,以及3個鄰國(越南、朝鮮和蒙古)曾經與中國統一後來卻獨立的故事。

《禪真逸史》、《禪真後史》之成書、出版與傳播

為了解決九州朱顏記小說 的問題,作者許庭慈 這樣論述:

本論文是以明代小說《禪真逸史》、《禪真後史》為主要研究對象,分五章論述。 第一章由論文研究動機與目的言起,藉由小說版本的考釋確立研究方法,並綜合諸家前輩研究成果,將研究範圍界定在明代天啓崇禎年間,於杭州地區刊成之小說——《禪真逸史》、《禪真後史》,用以導出問題意識,探究禪真小說的編纂。第二章聚焦《禪真逸史》,考察小說原刊本十五人序文的編寫策略與其清刊本圖像的取材,兼涉其他清刊小說的插圖,以得知《禪真逸史》在明、清兩代的成書。第三章關注《禪真後史》及其出版者陸氏翠娛閣的出版品,釐清其與禪真小說作者清溪道人的關係,再結合《魏忠賢小說斥奸書》、《遼海丹忠錄》與《型世言》論《禪真後史》情節

素材之運用,發掘四部小說的共同書寫。第四章將禪真小說置於東亞漢文化圈中,探析小說於日本江戶時代、韓國朝鮮時期的傳播情形:於日本方面,運用眾多禁書目錄,考察渡來書籍與《禪真逸史》遭禁與解禁之由,還原小說東傳時之經歷;於韓國方面,對讀《中國小說繪模本》與《禪真逸史》明原刊本圖像,探究二圖像敘事的異同,以得知中朝對於小說情節呈現之傾向。第五章則是結論,將由小至大、由細而寬、由個別至整體、由本地至外地的將全文論述歸納與收束,期待能呈現更多新的風貌、新的課題。