二手小提琴4/4的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ElizabethBortondeTreviño寫的 畫家的祕密學徒(紐伯瑞金獎作品‧全新經典珍藏版) 和侯宏易的 經典黑膠考古都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自字畝文化 和世界文物所出版 。

國立東華大學 教育與潛能開發學系 林慧絢所指導 劉秀英的 「音」你而美麗~ 一位音樂教學者的敘事探究 (2020),提出二手小提琴4/4關鍵因素是什麼,來自於敘事探究、音樂教學、孤獨、貧窮。

而第二篇論文國立臺灣大學 音樂學研究所 楊建章所指導 陳彥睿的 日治時期臺灣文人聽覺經驗中的工具現代性 (2010),提出因為有 日治時期、臺灣文人、聽覺經驗、身體感、現代性、工具現代性、建制化的重點而找出了 二手小提琴4/4的解答。

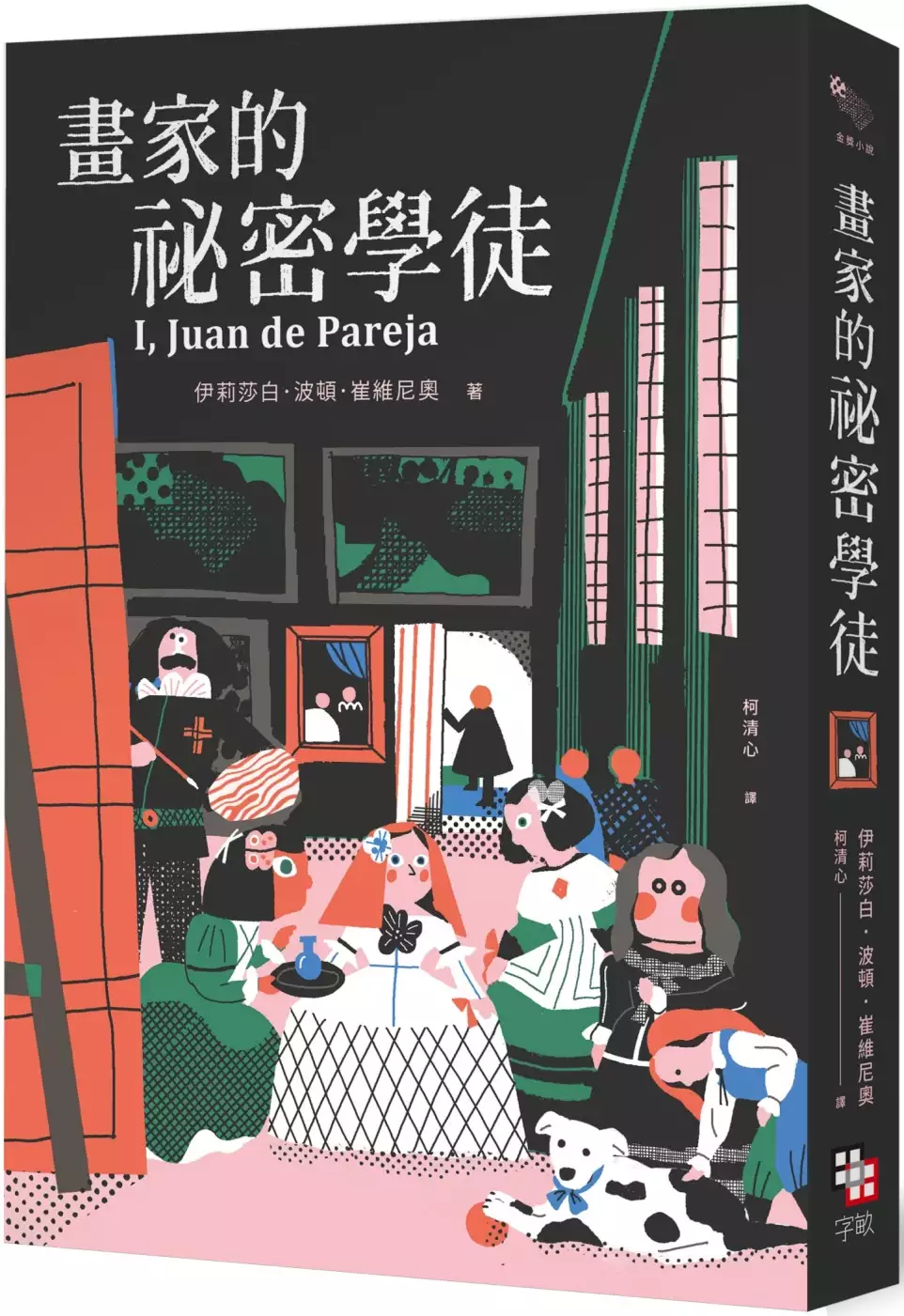

畫家的祕密學徒(紐伯瑞金獎作品‧全新經典珍藏版)

為了解決二手小提琴4/4 的問題,作者ElizabethBortondeTreviño 這樣論述:

★★★紐伯瑞文學獎金牌小說,全新經典珍藏版★★★ 在真實的美之前,我們的靈魂沒有分別── 世界三大名畫之一《宮女》畫家委拉斯奎茲, 與不被允許作畫的黑人奴隸之間超越種族、身分的情誼,感人至深! 也讓我們深刻體認自由與尊嚴的普世價值。 當偉大的寫實派巨擘──委拉斯奎茲在宮廷擔任御用畫家時,他的身邊跟著一位黑人畫童,為他準備所有顏料,繃好每一張畫布,這個畫童名叫胡安.德.帕瑞哈。《畫家的祕密學徒》正是黑人畫童胡安與委拉斯奎茲相遇,一同經歷各種磨難,始終相知相惜的動人故事。 胡安打從出生開始就是奴隸。九歲時,他的女主人染上瘟疫過世,胡安被做為女主人的財產過繼給迪亞哥.委拉斯奎茲。

《畫家的祕密學徒》透過黑人畫童胡安的眼睛,側寫國寶級畫家委拉斯奎茲一絲不苟的工作習慣、寡言剛正的人格特質,以及他與西班牙國王菲利浦四世的真誠情誼。 故事發生在十七世紀歐洲的西班牙,奴隸被禁止從事任何藝術行為。然而,胡安天天看著主人作畫,耳濡目染之下,心中也升起了對藝術的熱愛,並開始私底下偷偷作畫。而當委拉斯奎茲發現這件事情時,以最動人的方式,回應了這位與他相處一生的忠誠朋友…… 本書特色 ★★★藝術+歷史+勵志+人道關懷! 藝術主題的歷史故事非常少見,本書更是其中難得的傑作! 用字淺白溫暖,敘事簡潔輕快,故事正向勵志,小學中高年級以上到成人都適讀。 以藝術為經,

以歷史為緯,交織出「自由」、「尊嚴」、「人道關懷」的普世價值。 作者的筆觸真摯,故事動人,更對人權議題有生動的刻劃。本書的內在核心,說的正是「做一個有尊嚴的自由人」是多麼正當、重要。也因為這樣的普世價值,本書贏得一九六六年的紐伯瑞文學金牌獎,並且一直受到重視與喜愛。 ★★★身歷其境的情節,一窺西班牙國寶畫家繪畫足跡! 寫實派大師迪亞哥.委拉斯奎茲於一五九九年出生於塞爾維亞,長期在馬德里擔任宮廷畫家。委拉斯奎茲擅長肖像畫,光影技巧細膩、人物刻畫詳實,具有出神入化的繪畫技巧。出自他筆下的《宮女》,與達文西的《蒙娜麗莎》、林布蘭特的《夜巡》並列世界三大名畫,不但影響達利、畢卡索、哥

雅、馬奈等後世無數藝術家,也是世界上最多人臨摹的畫作之一。 本書透過委拉斯奎茲的各幅知名作品及史料,如《教皇英諾森十世》、《持扇的女人》以及各種菲利浦四世與侏儒、弄臣的畫像,加上作者的想像,生動且深刻的捕捉、描寫這位偉大畫家的事蹟,拉近讀者與藝術的距離。不僅故事感人至深,跟隨劇情一幅幅追溯大師的繪畫足跡,彷彿超越時空,帶領讀者身歷其境的進行了一場大師名作巡禮。 ★★★豐富的史實考究,真實呈現十七世紀西班牙社會風貌! 你知道在十七世紀的歐洲,你可以找理髮師看病嗎?原來,在早期的歐洲社會缺乏醫生,又因為醫藥不足,死亡率高。書中提到的「醫療理髮師(barber surgeon)」,就

是這樣一群能夠執行外科手術的理髮師! 本書以豐富的史實考究為基底,深入刻劃胡安、委拉斯奎茲、國王等歷史上真實存在過的人物,更透過皇宮貴族、方濟會與伊斯蘭修士、麵包舖學徒、趕驢的吉普賽人……等次要角色和情節鋪陳,營造出飽滿的時代氛圍,重現十七世紀西班牙社會風貌! 重要事件 ★★★搭配2022年1月~4月 天才達利展,有展出《宮女》(又譯《侍女圖》)的致敬作 感動推薦 陳姝里(插畫家) 陳錦忠(前臺東大學兒童文學所教授) 張子樟(前臺東大學兒童文學所所長) 鄭麗君(財團法人青平台基金會 董事長) 歐玲瀞(佳音電臺FM90.9節目主持人) 謝哲青

(作家、知名節目主持人) 謝佩霓(藝評家、策展人) (依首字筆畫排序) 推薦記錄 ★榮獲紐伯瑞文學獎金牌★ ★學校圖書館期刊、紐約時報、號角圖書雜誌 佳評如潮★ 「十一歲的兒子與我最近在研究『文藝復興』,因此一起讀了這本極富教育意義的小說。我向兒子介紹了許多歷史與藝術,花了好多時間在網路上欣賞委拉茲斯奎斯的畫作,還討論好多關於宮廷生活、政治、奴隸制度、地理、宗教等相關主題。書中角色栩栩如生,他們的善良、忠誠、寬厚,與貪婪、妒忌、險惡的人格特質,同樣精采生動。」──亞馬遜讀者五顆星好評推薦 「為傳記小說開創了新的格局,也證明了種族之間深層連結的可能。」──

學校圖書館期刊 「這本書最棒的地方,在於主角胡安的機靈聰明。第一人稱視角敘述容易流於枯燥,但在閱讀這本書的過程中,絕不會有感到無聊的時刻!胡安的聰敏、慧黠照耀故事的每一頁,處處流露他真誠的性格,他的掙扎也同樣令人動容、揪心,深深啟發讀者。沒有胡安,這本書就不會如此精采。」──亞馬遜讀者五顆星好評推薦

「音」你而美麗~ 一位音樂教學者的敘事探究

為了解決二手小提琴4/4 的問題,作者劉秀英 這樣論述:

本文以敘事的方式,探究一個非音樂科班的我,在重視證照、學歷和正規訓練的教育界,如何立足在國小的音樂教育工作裡?如何在音樂資歷看起來並不美麗的狀況下,將音樂轉化成一個自我肯定、創造美麗學習與連構經驗的媒介。內容分為三大部分:首先,研究者描述目前服務的天心國小,地域吵雜、家長普遍社經地位低下、學生躁動不安、不重視音樂教育…等。藉由音樂創造了學生學習氛圍的蛻變,亦調和了人與人、人與環境的關係。其次,研究者回溯自己的生成歷程,童年時期,爸爸因投資失敗導致的三餐不繼、無人照顧、被人欺負;國中時期,老師給予原住民的標籤,更加增我對族群的矛盾與自卑;編織音樂夢及實踐的三個重要他人,分別為我的父親、國小導師

及高中音樂老師;幼教職場及才藝老師經歷,累積教學的創意及班級經營技巧;缺乏資格、資歷的音樂老師,有委屈,有失落,有挫折,但仍堅持。最後,研究者分析如何在釐清自己與音樂的關係,長出對於階級、族群群力關係的視角,來疏理生命的故事,面對長年以來閃躲的原住民身分。作者用敘事探究「音樂」這個生涯媒介,如何讓生命如藤蔓一樣,往上拉緊了作者與父親的關係;拓展出來深化了其人際及師生關係,進而體會「音樂」因為不斷往返在生命中而美麗。

經典黑膠考古

為了解決二手小提琴4/4 的問題,作者侯宏易 這樣論述:

唱片工業在廿世紀下半蓬勃發展,短短四十年間便留下無數經典錄音;而黑膠唱片歷經1990年代的大衰退之後,2000年開始了新一波的復興風潮,二手市場非常活絡,各大廠牌也競相推出復刻名盤。過去私下流傳於黑膠愛好者之間的零散知識,經過黑膠達人侯宏易的系統化整理,終於以《經典黑膠考古》專書形式,重現世人眼前。 本書以黑膠專輯為主體,選定指揮、小提琴、大提琴與鋼琴等四個領域共五位大師(伯恩斯坦/密爾斯坦/葛羅米歐/羅斯托波維奇/吉利爾斯),藉由深究作曲家、樂曲、演奏家與唱片製作等諸多面向,重新挖掘這些經典黑膠之所以「經典」的原因。讀者可以此書為起點,累積延伸至其他傑出錄音,擴

展深度與廣度,提升音樂欣賞境界。 名人推薦 ★ Leonard Bernstein 伯恩斯坦(指揮家) ★ Nathan Milstein 密爾斯坦(小提琴家) ★ Arthur Grumiaux 葛羅米歐(小提琴家) ★ Mstislav Rostropovich 羅斯托波維奇(大提琴家) ★ Emil Gilels 吉利爾斯(鋼琴家)

日治時期臺灣文人聽覺經驗中的工具現代性

為了解決二手小提琴4/4 的問題,作者陳彥睿 這樣論述:

傳統學界對感官經驗的研究多偏重於視覺面向,聲音稍縱即逝的特色往往使聽覺感受被排除在生活經驗之外。近年來,這種差異在感官與環境互動的議題漸受關注下日漸縮小。「聲音理所當然存在」的想法則重新被放進文化與歷史脈絡中再檢視,其中現代化因素的影響更被視為是造成聲響空間轉變的關鍵。日治時期的臺灣文人就面臨到這個課題。就現今來看,幾乎不會有人懷疑時鐘聲、汽車聲、廣播聲等聲響的存在,但對日治臺灣剛接觸現代生活的文人而言,這些聲音並非那樣的「自然」。這些聲音透過不同工具媒介的發聲為當時由傳統邁向現代的臺灣社會帶來新的聲景。然而,這些聲響的實踐卻載負著功能性的意涵。透過現代工具的運作,聲響被加載上特定的功能性質

,例如:鐘錶聲用來強化標準時間的秩序、汽笛聲用作提醒路上的行車安全、農機聲則指出高效的生產效能。這些聲響的出現顯示出其工具特質與「現代性(modernity)」在臺灣實踐的連結。當中,臺灣文人除了透過對現代聲響的感知建立全新的身體感,也覺察到樂聲脈絡的質變過程,呈現出一種帶有「工具現代性(instrumental modernity)」意涵的聽覺書寫模式。對此,本研究則聚焦在臺灣開始系統性的接觸現代文明的日治時期,並以具有書寫習慣的臺灣文人為對象,探討臺灣文人的聽覺經驗在這段時期裡逐漸邁向工具現代性的「建制化(institutionalization)」過程。