二手衣店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 寫給我62個男人的備忘錄(1984-2020) 和莉迪亞.阜蘭的 如何清空父母的家:走過喪親之痛都 可以從中找到所需的評價。

另外網站百Woo 二手衣.小市集- 首頁也說明:333 桃園市桃園區桃園市龜山區復興北路92號. 規劃路線. 1,050 人在這裡打過卡. https://shopee.tw/user/purchase/. +886 3 327 9080. 服飾店. Impressum.

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和寶瓶文化所出版 。

國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 錢葉忠所指導 江宗憲的 乾洗布料中之石油系溶劑逸散特性探討 (2021),提出二手衣店關鍵因素是什麼,來自於乾洗、石油系溶劑、逸散模式擬合、揮發性有機物。

而第二篇論文南華大學 文化創意事業管理學系 黃昱凱、賴文儀所指導 魏豐賢的 以層級架構分析法建構元宇宙書店評估模型之初探 (2021),提出因為有 書店、元宇宙、評估、層級架構分析的重點而找出了 二手衣店的解答。

最後網站365天,每天都想穿喜歡的衣服: MAI的手繪時尚穿搭 Q&A則補充:G |綜合篇「二手衣| Iwata mai's Used clothes EMBROIDERY LONG DRESS 在叫做 Mistico Disco 的二手衣店購入的。這說不定是我第一次買這麼士耳其藍的衣服.

寫給我62個男人的備忘錄(1984-2020)

為了解決二手衣店 的問題,作者陳克華 這樣論述:

獻給我 看一眼 便在生命裡留下的男人 原想湊足100個男人再出書 但繆斯就是這樣 絲毫不得通融—— 寄望此生 還會有另一批 62個男人 宮崎駿說:內心強大才能道歉。 但必須更強大,才能原諒。 而我和你一般弱小 因此都選擇了遺忘。

二手衣店進入發燒排行的影片

新的一週新的合作影片!

這週的影片要帶大家到LA的二手衣店考驗我們的穿搭實力

遊戲的規則是這樣的:

我們一共想出了三個主題

在有限的資源跟時間內找出最適合該主題的穿搭

最適合該主題的人獲勝

決定我們兩個誰是贏家的就是正在觀看影片的你!

看完影片後歡迎留你寶貴的意見

那就看下去吧!

這是我們第一次製作這種風格的影片

如果喜歡的話也不要忘記告訴我們唷!

好友互買衣服穿搭挑戰|Best Friend Shopping Challenge|VanessaLiao ft. 洋洋

https://www.youtube.com/watch?v=82lT05gnVpg

凡妮莎頻道 https://www.youtube.com/channel/UCJEB...

凡妮莎Instagram https://www.instagram.com/NESSALIAO/

🔹Follow me on Social Media🔹

Instagram

https://www.instagram.com/sungevan/

Facebook

https://www.facebook.com/sungevanvlog

🔹Business Inquiries🔹

[email protected]

使用相機:

Canon G7X Mark ll

SONY A7C

剪輯軟體:

Final Cut Pro X

乾洗布料中之石油系溶劑逸散特性探討

為了解決二手衣店 的問題,作者江宗憲 這樣論述:

乾洗是指使用溶劑來清潔衣物的過程,乾洗對於容易縮水之衣物,如羊毛及蠶絲等,有其必要性。布料具有吸附以及再釋出有機物之能力,不同材質對有機物之吸附程度不同,且隨與布料的接觸時間而增加。本研究使用環境控制艙進行不同布料(羊毛、蠶絲與棉)與環境條件(環境溫度、相對濕度及換氣率)下,乾洗衣物中三種揮發性有機物(壬烷、癸烷及十一烷)及總有機物 (TVOC) 之逸散模式探討與逸散係數推估,以作為環境中濃度推估及降低人員暴露之參考。結果發現,環境溫度增加時(27℃至37℃),乾洗後之羊毛中十一烷逸散速率顯著增加 (p

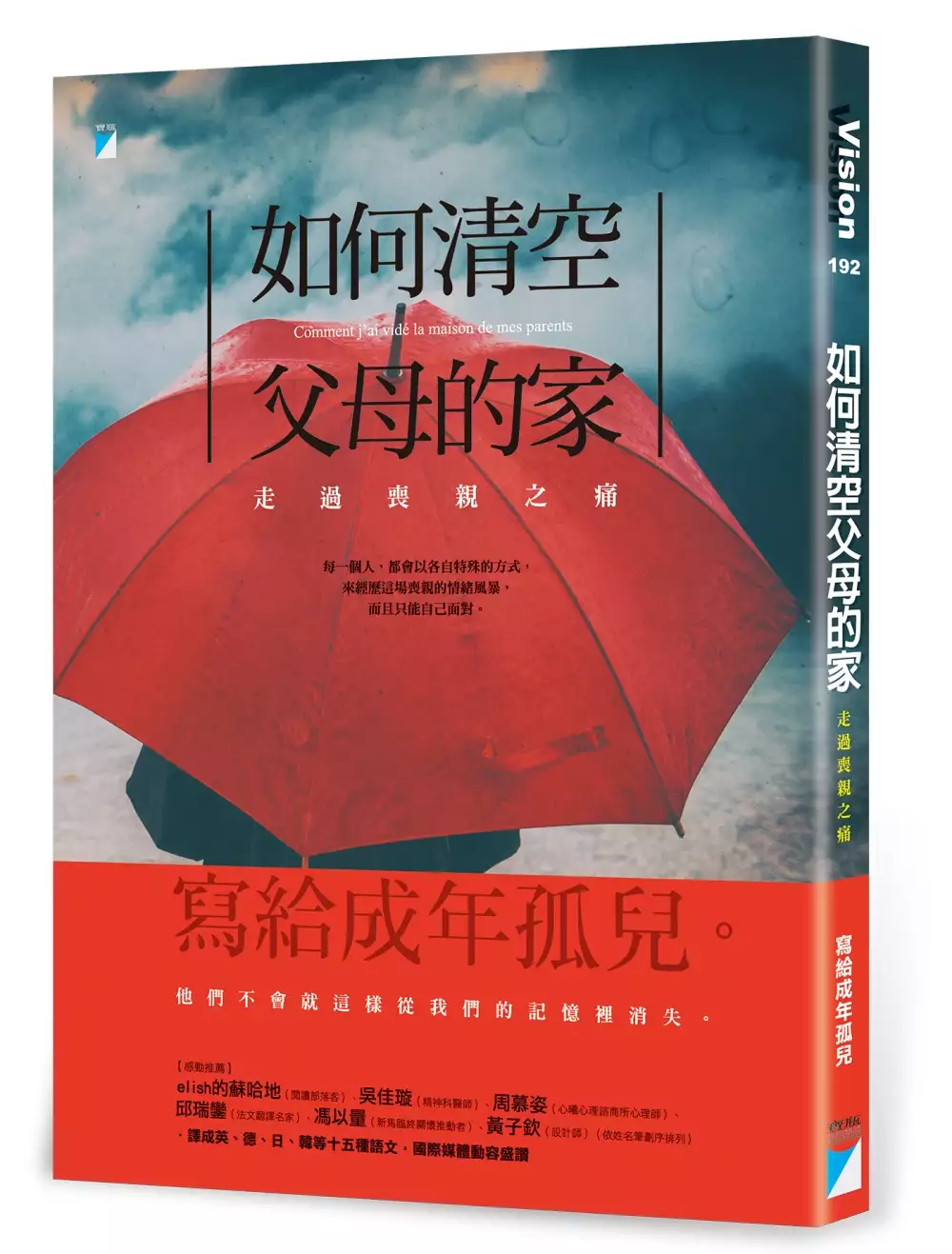

如何清空父母的家:走過喪親之痛

為了解決二手衣店 的問題,作者莉迪亞.阜蘭 這樣論述:

寫給成年孤兒。 他們不會就這樣從我們的記憶裡消失。 / 每一個人,都會以各自特殊的方式, 來經歷這場喪親的情緒風暴, 而且只能自己面對。 清空死者的家,讓喪親之痛更為艱鉅。 但清空,也是為了把自己清乾淨, 將自己的面具摘下來, 讓自己宣洩出來。 / 喪禮之後,我們回到父母不在了的家。 弔詭的是,一切看來如常,除了重壓心上的空蕩。 該從何理清呢?丟了嗎?維持現狀嗎?怎樣才不會輕輕一觸,被回憶刺痛得崩潰?! 這任務如此艱辛,因這一刻,我們正經歷生命中最可怕的夢魘,卻只剩自己孤身以對。 這本書,便是由此而生──雙親過世後

,莉迪亞.阜蘭動手清空父母的家,身為心理分析師,透過「清空」,她將來不及對父親道再見的遺憾、糾結等待了一輩子的母愛,與那些說不出的幽微感受,抽絲剝繭: ▌我們之中,有多少人,只是默默承受著父母親去世,而從未能道出那些隨之湧現,讓人心慌意亂或元氣大傷的強烈情感? ▌有多少人,覺得自己被一波波、經常是無法說出口的情緒浪濤給捲走? ▌那像一鍋摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感的大雜燴,而我們就在其中載浮載沉…… 喪親之痛,是全然孤獨的,孤兒們戴上各自的面具,在虛空中前行,邁向第二次長大的旅程。 而春天終會來的,那已逝的,將在我們身上重生。 本

書特色 ◎作者以女兒情感之筆、心理師分析之眼,精準刻劃「成年孤兒」內心翻攪的憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨,甚至莫名解脫感……為我們心中那把剪不斷理還亂的亂麻,抽出一絲可能的整理方向。 ◎譯成英、德、日、韓、義、西、波蘭、荷蘭等十五種語文,國際媒體動容盛讚。 ◎摘自本書〈情緒風暴〉:一個人需要時間來慢慢沉澱,才能和生命中的已逝者和好,讓回憶得到安寧。如果我們能夠穿越過這場情感的風暴,而未曾排斥其中任何一種情緒;如果我們對從心底湧現的那些東西都可以接受的話,到頭來還是會釋放出一種平靜,就像洪水後的重生,就像自我又找回了春天。 ◎作者莉迪亞.阜蘭:「每一個人都會

深陷進去,但哀傷有時,喜樂亦有時……一直把自己鎖在憂鬱裡並不好。我並不打算在這本書的最後畫下句點。」 名家推薦 elish的蘇哈地(閱讀部落客)、吳佳璇(精神科醫師)、周慕姿(心曦心理諮商所心理師)、邱瑞鑾(法文翻譯名家)、馮以量(新馬臨終關懷推動者)、黃子欽(設計師)◎感動推薦!(依姓名筆劃序排列) 讀者共鳴推薦 ◎elish的蘇哈地(閱讀部落客): 整本書的文字有種淡然的美,冷靜中不失深情,自我剖析與往事回憶都很動人。父母逝去當下的心情、他們那充滿驚濤駭浪的過去、家族已成碎片的歷史與往事,又或者童年時期留下的回憶……整本書不厚,可感覺卻像讀了很長的故事一樣。那些字裡行間

的細節真的很迷人。 《如何清空父母的家》集自我省思、家族記憶和人生體驗於一書。無論是對這類型的作品感興趣,又或者單純想看看別人的故事和想法,我都很推薦,畢竟真的寫得又好又迷人。 ◎吳佳璇(精神科醫師): 作者莉迪亞‧阜蘭是猶太裔法語心理分析師,納粹集中營虎口餘生雙親的獨生女,也是法律「唯一繼承人」。 一開始,她不斷質問:「活著的時候不曾想要交給我的東西,我憑什麼可以帶走?」雙親沒有遺囑,繼承猶如不是心甘情願、出於自由意志的贈與,她拿得一點兒也不心安理得。然而,透過整理遺物、清空舊宅的漫長過程,生者梳理因亡者而起,或悲哀、或愧疚、或憤怒、甚或焦慮與無助(人不免一死)等各種情緒,並

與顛沛卻堅韌不拔的祖先們重新建立連結。 作者以為,這種內在轉化過程沒有捷徑,任誰也無法逃避,因為「死是生的一部分,生命包含了死亡」。 ◎黃子欽(設計師): 關於生命消失的細節,大部分的人都會選擇將它刻意遺忘,而作者阜蘭決定面對這個課題,「一棟父母留下的房子,還有裡頭所有的物件」。她不請搬家公司來「處理」掉,而讓自己去面對這份「包袱」。物件中充滿了情感的未爆彈,漫長整理過程像是失戀中的療傷儀式,但這次的對象不是愛人,而是父母親。 這其實是很私密的經驗,作者用文字書寫出來,化為一種治療,關於那些遭遇、那些無可奈何、無法當下理解的生命細節,她書寫,包括已知、依然未知的,然後經由閱讀

,這些也化為我們身體的一部分,像是分享了一種暗室的微光。 阜蘭是比利時法語作家,她文中有著法式的直接與真摯的對話。從父母親下意識保存的物件中,得到了珍貴的關於「祖先」的資訊,那些不曾從父母口中說出來的內容……在細心地為這些微物分類、編號,擦拭後,她才能將這些物件開始送出或將之丟棄。 這整座房子的清空儀式,讓她連接到了一個新的歷史,東西已不在,但她彷彿在這「歷史」中找到一個新的、屬於自己的位置。在這裡,時間是永恆的。 國際媒體好評 在父母逝世的傷痛與他們沉默的過去之中,本書誕生了。這微小的光明奇蹟,使得我們在這般的旅途中,能重新認識自己。這本書指引了我們在摯愛的人逝去後,如何繼

續活下去,以及如何重生。──《Les Inrockuptibles雜誌》 我們總有一天會成為孤兒,而本書便是寫給所有為人子女者。它的文字精準地將我們推進了「喪親之痛」這個人生必經的艱困時期,在樸質、優美、流暢、敏銳且動人的寫作風格下,面對父母去世這樣的人生經驗,進行了犀利而冷靜的心理剖析。──《自由書評》 沒有人比莉迪亞.阜蘭更懂得如何用文字描寫生命中的不同季節與風暴,她以其獨特的聰慧、敦厚和幽默,來體現這些令人痛苦徬徨的人生經驗。──瑞士《Payot-L’Hebdo雜誌》 這是本溫柔且敏感的小書,在情感風暴的雷電中,各個物件低語訴出它們的祕密。而喪親之痛,才能因此而稍

微容易地度過。──《責任報》 這本美好的書,既溫柔又嚴肅,一頁接著一頁,愈來愈令人心碎,這樣的「繼承」過程喚起了記憶,撼動了一切的情緒、記憶與錯綜複雜的親情牽扯。──《法國十字報》 作者書寫了那些難以言說的。──《時代報》 作者不僅挑戰禁忌,觸碰死者與喪禮的問題,也觸及了文學的基本功用:傳達無法言說之事。透過簡單的文字與毫無雕琢的句子,莉迪亞.阜蘭成功地深入我們的潛意識,她將不可告人的那些顯影出來,而這種自由感必須以雙親的逝去做為代價,唯有自罪惡感的沉重中解放,悼亡,才得以開始。──《瑪莉安妮雜誌》 莉迪亞.阜蘭有一種真摯懇切、通俗且靈巧的個人風格。她的書皆從個

人經驗出發,但根植於一個更普世化、更具理論性的文字之中。──《週報》 作者筆調清新,對人類情感的刻劃更是入木三分。──《法國快報》 作者簡介 【心理分析師/作家】莉迪亞.阜蘭(Lydia Flem) 她是知名法語作家、專業心理分析師,也是比利時皇家學院法語文學院院士,以及造型藝術攝影師。 一九五二年出生於比利時布魯賽爾,猶太裔人。一九八六年因《佛洛伊德的日常,與他的病患》一書,成為暢銷作家。 她擅長書寫親子間的關係,以敏銳且細微的觀察,為許多讀者道出深藏內心卻不易言說的情感,著有《情書遺產》等多部散文、小說,筆法細膩深入,在國際間引起廣大迴響。瑞士《Payo

t-L'Hebdo》雜誌視之為「法語文學一個獨特的聲音」,並讚譽「沒有人比莉迪亞.阜蘭更懂得如何用文字描寫生命中的不同季節與風暴」。 《如何清空父母的家》已售出德文、英文、義大利文、波蘭文、荷蘭文、西班牙文、日文、韓文等十五國語文版權。本書動筆於她成為成年孤兒之後,那翻騰的繁複感受,化為敏銳觸角,將內心所依戀、衝突的每一個微細分子,全都揭示了出來。而從首篇〈情緒風暴〉至尾篇〈走過喪親之痛〉,慰藉了讀者的是: 每一個人都會深陷進去, 但哀傷有時,喜樂亦有時。 譯者簡介 金文 專業譯者。譯有《如何清空父母的家》(寶瓶)、《卡繆札記Ⅰ 1935-1942》(麥田)、《新郎禮

服》(二魚)等書籍。 國際媒體好評 008 讀者共鳴推薦 010 【推薦序】物之告別式──父母撒手那一刻來到以後 文◎邱瑞鑾 012 情緒風暴 024 清空作用 032 在死亡的階梯上 044 原爆點 054 太少和太多 064 羊背上的一顆蘋果 074 床邊 080 假性亂倫 094 母系遺產 108 孤苦伶仃之物 128 上下顛倒 144 走過喪親之痛 152 莉迪亞.阜蘭的著作 157 推薦序 物之告別式──父母撒手那一刻來到以後 從來,頌揚母愛、父愛的道德文章很多,父母對子女的愛也的確比任何感情都無私,但

我們這些為人子女的,我們這些說不上孝順,也說不上不孝,只是本本分分對待父母的子女,我們對父母親的感情到底是一種什麼樣的感情呢?老實說,我不太願意問自己這個問題,因為它涉及了我能對自己誠實到什麼程度、能面對自己的脆弱到什麼程度,尤其,敢把自己揭穿到什麼程度。再說,即使我們暗地裡認了自己對父母的感情裡帶有什麼樣的瘡瘡疤疤,有什麼碰觸不得的傷口、怨懟,我們是否成熟得足以把這一切都承擔下來,而不推說這全是因為父母自己如何如何造成的?(是啊,我們不都自以為很有理由說自己心裡的千百種糾結,根源在父母!)就因為這樣,我們總是有意無意告訴自己別去想這個問題,我們只需要確定自己沒有不愛他們、確定自己對父母所做的

總在倫常之內,便可以心安理得地把日子過下去,以此塗銷我們其實不知道怎麼愛他們,或是我們始終覺得他們不知道怎麼愛我們的部分,當作我們從小至今並沒有時不時感到匱乏,有所渴求,愛與被愛的渴求,或者甚至在他們那方也是這樣。 幸或不幸的是,被壓抑的這一切總有一個時候會排山倒海地撲來,整個將我們捲入狂潮,迫使人正視父母之於我們的意涵,那關乎愛恨、怨結、恩情、過犯、痛悔、憤懣,而不是道德倫理的意涵;讓人悵然的是,這一刻往往是在父母撒手的那日來到,在這個幽深深的死亡大黑洞面前,丟失了部分血肉的心被攪進了情緒的漩渦中,其中「摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感……」,比利時女作家莉

迪亞.阜蘭這麼形容她失親那一剎那的心情。 「莫名解脫感」?看到這幾個字時真是愣怔了一下,但細想,也很難說完全不是這樣。那我們解脫了的是什麼呢?是包袱?誰也不敢大逆不道地說父母是包袱,然而,從他們的位置投射出來的一切:他們立下的或好或壞的榜樣、我們繼承自他們的或好或壞的性格,還有他們對我們的羈絆、驅策、寄望、失落,我們偷偷企盼於他們的等等、等等,不都早已被我們化為包袱實實扛在肩上了嗎?有些時候,我們真的以為自己被壓得不能喘息。也許真如莉迪亞.阜蘭所說,在父母棄世後,有那麼一刻會萌生出一種莫名的解脫感,羽翼頓然一輕,天地我獨翔。但片刻之後,虛幻的自由讓人虛脫,一轉頭又見到父母親身後的遺物,那

沉甸甸的包袱的重量便統統回來了,而且這次是這麼地具體有形,占空間、有體積、硬梆梆。 遺物,這些村上春樹稱之為曾經和亡故之人「一起行動的影子」,我們該拿它們怎麼辦?附加它們本身不見得有的意義,把對待這些遺物的態度,當作是我們對待故去親人的態度?或是單純把它們當作舊物、廢物來處理,想丟就丟,不帶感情?但事情向來不是這麼簡單的二分法。即使是先此後彼地採取了這種二分抉擇的東尼瀧谷(他先是試圖讓亡妻的七號洋裝和鞋子在另一個女孩身上活過來,不久醒悟「不過是陳舊的衣服罷了」,即叫二手衣店來拿走,多少錢都無所謂,兩年後喪父,他更無顧忌地把遺物當舊物),最終還是不免「(在父親收藏的)唱片的山完全消失之後,

東尼瀧谷這回真的變成孤零零孓然一身了。」村上最後這淡淡的一筆還是點破了故去親人的遺物是他們與我們在人世最後的一絲牽繫。但〈東尼瀧谷〉畢竟只是村上快筆虛寫物情,回到真實人生,在打理親人遺物時,物與不物間,是讓人心情無定向擺盪的一整片灰濛濛地帶,有種種情緒說不出。 也就這樣,初讀這本薄薄的《如何清空父母的家》很難不帶著情緒進去,又帶著情緒出來。開頭這端的情緒一半是自己的,自己帶著戒慎恐懼之心走進這個深怕會引爆什麼的主題裡,另一半則源自於作者,作者以理性客觀地審視喪親之痛、不刻意煽動情緒的筆調一點一點安撫了前半的心防。作者身為心理分析家,好像深知該往何處扎針,針尖輕輕一點就有細小的血珠滲出,微

微酸楚,但不痛。於是我們出神地看著她把針左右上下移動,遍處巡查病灶。我們滿懷信任地等著她下針,等著自己隱藏在某處的暗疾就要得到滌清、除滅,幾乎要忘了這裡躺在診療床上的其實是她自己。 但這麼說並不是意味這本書把喪親情緒寫得過於普遍化、一般化,甚至說規格化,以致人人能移情其中,對號入座;而應該是說,作者幾近全面寫到了內心層層次次的感受,即使我們有幸不曾經歷,我們也可能在其中照見某時的自己與父母之間的牽絆,尤其是她精簡扼要地描寫了喪親之後,在面對不得不的日常瑣事時引發的種種困頓、窘促,我們總能認同她的哀嘆,像是在最後一線生死之隔即將打破之際跟母親、父親告別的景況,還有為什麼她斤斤計較著父母沒有

遺囑交代怎麼處理遺物,以致她必須殫精竭慮地翻探父母的箱櫃。何況,她繼承的遠不是幾只箱櫃,而是一整間屋子,一整間帶著父母兩人生命史印記的屋子。 看著作者一一追溯這些物品背後隱藏的私歷史、大歷史,我們好像忽然懂了為什麼許多童話故事都會有夜半時分家裡的東西自行活起來、動起來、說起話來的想像。誰真的敢說白日裡靜靜在一側旁觀人世的物品沒有感應人心的力量。而且,就像每個人的生命都會不斷衍生出神經突觸與其他生命做有機連結一樣,每件帶著生命史印記的物品也都會連結到另一個人的生命。莉迪亞.阜蘭在清理父母遺物之間,幾次不意撞見了自己、自己童年的遺跡、祖輩與孫輩之間的祥和天倫,以及自己與父母的糾結,甚而她還撞

見了父母的父母,以及他們在她父母身上所留下的懷想與傷疤;家中幾代人盤錯的情感,甚至她父母跨越的那一整個時代的乖舛全都膠葛在幾件不起眼的小物件、小紙頭裡,沉重得讓人想別過臉不看。但也讓人意識到,原來,這世界還是依循著「物質不滅」的定律運行,凡存在必留痕跡。遺物,從這個角度來看形同「歷史證據」。 但遺物,也是「留情」的同義詞,這在本書中處處得見,譬如有兩樣東西所拉出的感情,特別會讓人看得心柔軟了起來。一是作者的「母系遺產」,包括她家中幾代女人留下的手工刺繡、織品,以及母親數十年來親手精心為自己縫製的無數華美服飾。讀到這些段落,不免又想到村上〈東尼瀧谷〉中的那個看到新衣服不買就「單純的單純的無

法忍受」的妻子。衣服之於女人簡直像基因一樣,自己是個什麼樣的人在其中表露無遺;莉迪亞.阜蘭也從母親一整間的衣服中,看見了母親和她自己的生命勃發。寬慰的是,她讓母親的這些衣服最後都有了妥善的歸處,以獨特的方式向她母親的才華致敬。 再者,作者繼承的種種父母遺物中,最教人詫異的莫過於情書,她並據以寫成《情書遺產》一書。這些共七百五十封的情書是她父母初識時相隔兩個國家唯一的聯繫,在二次大戰結束後,兩人平均一週互相回覆一次,如此持續三年。我們都能體會戀愛中的人是怎麼看待情書的,但大概沒有多少人「有幸」讀到自己的父母互訴衷曲的情書。「有幸」在這裡顯得弔詭,即使親如父母,在沒有他們應允的情況下擅入他們

的私密世界,心裡多少有負擔;但如果有幸獲得這種奇妙的經驗,怕是會比收到情人寫來的情書更加悸動吧,因為正如莉迪亞.阜蘭在《情書遺產》書末所說:「我在裡面看到的,不只是一個愛情故事,不只是兩個共同生活了五十多年的人如何結為連理,裡面還有某種宇宙起源論的成分,一種開基史,一面每個人都想在裡頭認出自己的鏡子:渴望自己乃因愛而生。」但其實我們並真的不需要這樣的情書遺產,因為我們知道,在那一日到來以後,天下父母最珍惜的,也務必要我們珍惜的,就是這個在愛中孕育的遺物:我們自己。 文◎邱瑞鑾 ‧邱瑞鑾:當代法文翻譯名家、文字工作者。東海大學哲學系畢業,獲法國巴黎第八大學法國現代文學高等深入研究文憑。

譯有《第二性》、《潛水鐘與蝴蝶》等十餘部法國當代作品。另著有圖書館讀書生活記事《布朗修哪裡去了?》。 〈情緒風暴〉我們在任何年紀都有可能會變成無父無母的孤兒。就算已經過了童年,失去雙親,並不會因此而變得較不嚴重。若這種事情還沒被我們碰上,也是遲早的問題而已。即使大家都知道誰也躲不掉,但就如同我們自己的死亡彷彿還很遙遠一樣──其實,是根本無法想像。父母親會死,這個事實,長久以來在我們意識中受到生命長流的屏蔽,我們拒絕知道,寧願相信他們長生不死,將永遠在我們的左右,即使早已接收到疾病或衰老所發出的警訊,我們還是會被那突如其來的死亡給嚇得目瞪口呆。每個人的生命中都會碰到兩次、要克服兩遍的這件

事,過程並不相同。當第一位至親去世後,至少第二位還活著。此刻我們的心糾結著,痛苦著,也許哀慟逾恆,久久無法平復;但等到連第二位也去世後,我們就真的成為一個「沒有家」的人了。雙親在墳墓中聚首,而我們則永遠地被隔離開來。於是,伊底帕斯將自己的眼睛挖出,而納西瑟斯開始放聲大哭。也許婚姻和友誼這兩種關係的重要性,絲毫不亞於骨肉至親,甚至可能更令人舒適自在。儘管如此,當我們的祖父母和父母都相繼去世後,我們的背後就再也沒有靠山了,我們會覺得後面涼颼颼的,因為少掉了兩層屏障。父母親的死,意味著我們的某一部分也將隨之而逝;人生中最初的那些篇章,自此畫下句點。那些將我們創造出來,賦與我們生命,並最先見證到我們存

在的人,從此必須入土為安,而隨著他們一起埋葬的,還有我們的童年。我們之中,有多少人,只是默默地承受著父母親的去世,而從未能道出那些隨之而湧現的、其強烈程度足以將人弄得心慌意亂或元氣大傷的各種情感?有多少人,覺得自己被一波波、經常是無法說出口的情緒浪濤給捲走?誰敢輕易地吐露出心中那把剪不斷理還亂的亂麻?像一鍋彷彿摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感的大雜燴,而我們就在其中載浮載沉?

以層級架構分析法建構元宇宙書店評估模型之初探

為了解決二手衣店 的問題,作者魏豐賢 這樣論述:

現有競爭對手和新進入者帶來的威脅正迫使企業製定著眼於中長期未來的管理戰略,在增加實體店價值和建立新時代客戶服務風格的需要的同時,最大的挑戰將是實體店與互聯網的融合,以及他們銷售的商品和服務的差異化。本文根據文獻回顧與深度訪談建構書店業者打造元宇宙書店的AHP評估準則,共有三構面,分別是「成本構面」、「資訊構面」,以及「商流構面」等三項。研究結果發現書店業者認為最重要的三項評估準則分別是:「軟體設計」、「讀者體驗」,以及「建造成本」,這個發現可以讓書店業者參考,若未來書店若想要建構元宇宙書店的服務時,如何適度調整內部資源並應用在比較重要的地方,以協助書店業者打造創新的圖書零售體驗。

二手衣店的網路口碑排行榜

-

#1.歡迎光臨-跳蚤本舖.寄賣.託售.二手.購物.環保.回收專門店

寄賣,二手,環保,回收專門店,家裡用不到的物品可透過我們轉售給其他有需要的人,全省實體門市,網路平台同步銷售! 於 www.bbbobo.com.tw -

#2.到府鑑價(02)2690-2355 - 二手衣收購-綠天使

現在有業者親自登門鑑價來收購,通常以二手價的3成支付給物主,比方說舊鞋子,鑑價師如果認為 ... 其實在歐、美、日等國家,二手衣店已經風行多年。 於 greenangel168.pixnet.net -

#3.百Woo 二手衣.小市集- 首頁

333 桃園市桃園區桃園市龜山區復興北路92號. 規劃路線. 1,050 人在這裡打過卡. https://shopee.tw/user/purchase/. +886 3 327 9080. 服飾店. Impressum. 於 zh-tw.facebook.com -

#4.365天,每天都想穿喜歡的衣服: MAI的手繪時尚穿搭 Q&A

G |綜合篇「二手衣| Iwata mai's Used clothes EMBROIDERY LONG DRESS 在叫做 Mistico Disco 的二手衣店購入的。這說不定是我第一次買這麼士耳其藍的衣服. 於 books.google.com.tw -

#5.服飾店: 衣學苑

若顧客有精美高價衣物欲售,本店可採《寄賣方式》,價錢由顧客方決定,售出後本店 ... 超棒的溫馨小店,老闆超級可愛又對服裝設計很有概念,推薦給喜歡逛二手衣及想填 ... 於 clothing-store-15802.business.site -

#6.假日好去處! 精選「 台北二手市集」,這些跳蚤市場保證能讓 ...

如果你追求與眾不同,一定得到二手市集逛逛,這裡更能找到高獨特性、不容易撞物的好物。不論你是喜愛挖寶或是因為環保意識而買二手衣,以下嚴選「 ... 於 www.klook.com -

#7.撿便宜看創意! 大台北7大「二手跳蚤市場」總整理

攤主幾乎都是年輕女性居多,賣的二手物品以衣服占比最多,古董、飾品各式包羅萬象物品都找得到,慢慢逛大約可以逛到1小時。 地點:台北市中山北路與天母 ... 於 travel.ettoday.net -

#8.二手衣正夯!東區質感二手衣店和歐美最紅二手衣APP一次告訴 ...

東區質感二手衣店和歐美最紅二手衣APP一次告訴你! 2018-02-08 14:00 於2年前更新 Jess. Depop 裡面有成千上萬種的商品,除了衣服褲子,還有相機、貼紙、雜誌… 於 www.beauty321.com -

#9.【台南批發】日本最大二手商店海德沃福來了,收購物品第一天 ...

來自日本最大二手店「海德沃福HARD OFF」來台南囉,10/9開始收購二手貨的第一天一早,門口就已大排 ... 相機3C; 電視遊樂器; 衣服鞋子; 腳踏車與推車 ... 於 decing.tw -

#10.#二手衣店- 優惠推薦- 2021年12月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦#二手衣店商品就在蝦皮購物!買#二手衣店立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#11.二手衣 - 哇客滿

服務項目: 日本二手衣物、美國二手服飾。 商家介紹 · 交通指南 · 衣裳二手名牌館高雄店. 所在地: 高雄市. 於 www.wakema.com.tw -

#12.【快時尚災難1】全台去年丟棄2億件衣服潮夫妻180°轉變幫舊 ...

環保署廢管處長賴瑩瑩說,全國舊衣回收7萬公噸約有4.2萬公噸(60%)透過內、外銷成為二手衣再使用,2.8萬公噸(40%)做次級用料例如破布、填充材使用、或 ... 於 tw.appledaily.com -

#13.二手舊衣、鞋子還有用!舊衣物捐贈懶人包,寒冬送暖意義非凡

難道成堆的舊衣要直接當垃圾丟棄嗎?相信擁有回收再利用觀念的你,應該會想把這些二手衣物捐給有需要的人,那麼,知道舊衣物要拿 ... 於 www.edh.tw -

#14.不能出國照樣買爆!激推台北4 家「二手買取店」

在日本街頭文化中,「二手買取店」可說是非常重要的一環,在東京、大阪等時尚重鎮都能看見琳瑯滿目的二手服飾店,不僅能用親民的價格入手夢寐以求的單 ... 於 today.line.me -

#15.「9 間」在台灣要知道的二手買取店鋪

在《二手交易平台日漸成熟,你還會介意「二手」的單品嗎?》 ... 發跡於基隆在地的洋行買取工作室,是一間販售球鞋和服飾為主的二手買取店,其店舖名稱 ... 於 www.kiks.com.tw -

#16.一個人開二手衣店就算孤獨也要保持樂觀 - 小日子

有時候會想,如果全臺灣每處城鎮都有一間二手衣店那該有多好。我對時尚這件事一直存有疑問,雖然大學念的是織品設計,卻常覺得自己格格不入, ... 於 onelittleday.com.tw -

#17.心愛精品名店

您是不是覺得衣櫃裡永遠少一件衣服或包包? ... 位於台北市西區,經營二手名牌買賣的業者A-Lan 表示,每間二手店都有自己的行銷機制,以他個人與客戶的接觸為例,通常 ... 於 www.a-lan.com.tw -

#18.【台中二手衣】 la flea拉福利二手衣(健行店) 二手衣只能回收 ...

過年了,又到一年一度大掃除的時刻是不是這時候也常常整理出一堆不常穿的二手衣又不知如何解決呢二手衣除了可以捐贈、舊衣回收之外,今天要跟大家分享 ... 於 ujoy.pixnet.net -

#19.可回收的時尚:台北3個二手衣商店市集∣ This Moment

李安娣不但懂得花小錢購買二手衣,還開了二手衣店,將「消費」轉為「收入」! ... 一開始,她先裝了約「一個垃圾袋大小」的自有衣服出來賣,結果,這成了店內的第一批 ... 於 info.todohealth.com -

#20.支持綠時尚,三間對抗Fast fashion 的本地二手時裝店 - Vogue ...

然而過度生產的源頭出自消費者身上,購買及回收二手衫,讓衣料在堆填區長眠之前,延續使用的期限。想去Thrift store 舊衣店,不一定只有美之。 於 www.voguehk.com -

#21.[二手] 台北二手古著意外亂入的神秘乾洗(誤)二手衣 - 郭查理

2020.09更新. 最近去了一場辦在萬華老松公園的小市集,一到那裡朋友說她在附近逛到一家很酷的二手店,我一聽她的描述心想休淡幾雷,這莫不就是我去年 ... 於 charliekuo.com -

#22.由你做主,3家不可錯過的時尚二手衣店!

你的品味,由你做主,3家不可錯過的時尚二手衣店! 你是否曾經想過身上穿的衣服從哪裡來,被丟掉後又到了哪裡呢? 莎粒 ... 於 sallysgreenlife.com -

#23.跟著萬秀一起做公益!全球第一家經過專業洗衣店職人清洗的 ...

全球第一家經過專業洗衣店職人清洗的二手衣平台正式啟航. 生活在這世界中,我們能做什麼替社會以及環保生態盡一份心力? by Wei Hsu. 圖片來源/ DR. 跟著萬秀一起做 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#24.【寄賣二手衣商店】與【寄賣二手衣】的網路資訊整理

想要將包包及衣服送到二手店去寄賣, 請問手續要注意什麼? 需要簽約嗎? 因為我怕買賣雙方起糾紛...我要寄賣的三個包皆是名牌, 但沒有留購證, 原價有九萬一, 八萬七, ... 於 dow10k.com -

#25.跟最潮爺爺奶奶「萬秀」一起做公益!全球首創經過專業洗衣 ...

「重新定衣Redefine」的募資計畫,希望那些被遺忘在洗衣店的衣服能再次被看見,因此這個計畫會在二手衣被選購後,經過專業洗衣職人之後做精細的清洗 ... 於 cbook.tw -

#26.衣服圖書館二手衣的交換平台 - 華視新聞網

目前開放的校園面交據點有四間,分別是台大、台科大、政大和輔大,預期在今年上半年完成全台面交大學的設置,並開展店到店的寄送服務,拓寬交易渠道。今年 ... 於 news.cts.com.tw -

#27.2nd STREET TAIWAN - Instagram

日本最大二手服飾買賣專門店2nd STREET LINE:@2ndstreet_taiwan ▽點我在家也能挖寶 lit.link/2ndstreet. 快閃限定11/1~11/30's profile picture. 於 www.instagram.com -

#28.【古著、二手名牌包哪裡買?】日本二手店網站推介(2021版)

說到二手衣服和包包,不少人都擔心骯髒又不衛生。但是在日本二手貨(日語稱中古品)卻愈來愈受到歡迎,甚至成為一種生活態度和方式。 於 zenmarket.jp -

#29.拒絕快時尚古著風或二手衣穿搭更有創意

不再穿的服裝可以拿到這間二手店販售,若賣出可以獲得50%的佣金,如果7週 ... 使用二手物品及穿二手衣成了我生活中努力實踐的目標,一切的努力的為了 ... 於 www.epochtimes.com -

#30.古著 - 中文百科知識

所謂古著不是二手衣的概念,而是真正有年代的而現在已經不生產的東西,這些服飾無論使用的面料, ... 國外也有許多專門的二手店,但和古著店完全是兩種店鋪. 於 www.easyatm.com.tw -

#31.台北二手衣店推薦 既環保也時尚!公館逛街好去處-小麻雀 ...

曾經沒有很愛逛二手衣店總覺得衣物還是買全新的比較好直到看到朋友推薦小麻雀無人自助商店完全自助的購物模式超吸引我! 加上他們的粉專也經營的很有 ... 於 vegansimplelife.pixnet.net -

#32.台北哪裡有可寄賣二手服飾的店呢? @ 玩樂天下:: 痞客邦

雜物越來越多~~尤其是衣服已經讓我的衣櫥爆滿囉~~~但是有些衣服根本 ... 舊衣回收中心~~~所以想請問各位好心ㄉ大大~~台北哪裡有可寄賣二手 ... 於 jeju-travel.com -

#33.台展貿易有限公司- 新北市二手衣 - 樂趣地圖

於新北市二手衣的台展貿易有限公司電話號碼:02-2901-5633,地址:新北市泰山區中山路二段867巷2號之5,1樓,統編:80047111,分類:衣著配飾、二手衣業、二手衣. 於 poi.zhupiter.com -

#34.5間人氣台北二手店!超低價買入名牌袋及衫褲 - ELLE HK

除了有大量衣飾,A Room Model就像其他台北二手店一樣,有着不少古董手袋,例如有Coach手袋,早期的款式沒有花俏圖樣及Logo,只簡單配上古典的黃銅 ... 於 www.elle.com.hk -

#35.二手衣- second-hand clothing/clothes - 經理人

二手衣 除了可以用second-hand clothing 表達之外,也可以用vintage clothing 「復古衣物」或used clothing。 二手衣物通常可以在thrift store「舊貨店、二手商店」買到 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#36.二手衣威脅快時尚!日商、電商、紡織時尚大咖為何都搶進?

取而代之的,是昔日被當垃圾的「二手衣」?如今,這股風潮從美國吹到台灣,日本二手衣龍頭2nd STREET在疫情下逆勢來台展店,更有電商業者、紡織時尚大 ... 於 www.gvm.com.tw -

#37.公益二手店 - 桃園市木匠的家關懷協會

這裡二手商品種類豐富,店內設有二手傢俱部、家電部、服飾部及生活百貨部,營收全數用於扶持弱勢家庭及弱勢就業力培訓。 歡迎大家以捐物或消費,來支持環保和公益行動。 於 www.carpenter.org.tw -

#38.關心動物誤吞塑膠致死之餘,你有想過身上穿的「快時尚」衣服 ...

而這些廢棄二手衣,真能得到良好處置,抑或回收再利用嗎?答案恐怕是不。 因為,臺灣每年回收將近7 萬多噸舊衣,這些舊衣大多捐到社福團體,但 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#39.衣櫥減法: 喚醒輕盈的自己 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

最有效率的道別:賣給二手衣店比起上網拍賣,把衣服賣給二手衣店花費的心力較少,但是回收的金錢也相對較低─可能低於你當初購買價錢的一折。建議不要將它視為一樁賺錢的 ... 於 books.google.com.tw -

#40.過了一年,來台灣開古著店的日本老闆有話想說! - MIXFIT

BASE 1 是第一間由日本人開設的古著店,就算在服飾店林立的中山商圈,也顯得獨特。 ... Second hand 二手:即是穿過拿出來賣的衣服。 於 tw.mixfitmag.com -

#41.國外留學那些年,我用「二手老件」佈置租屋,感到不那麼寂寞

有一年在羅馬旅遊,發現當地有好多家二手衣飾店,而且每一家都各有特色。 二手店裡,往往會挖掘到一些很有趣的東西,例如造型華麗到荒謬的一雙鞋、 ... 於 www.adaymag.com -

#42.桃園中壢|『HARD OFF海德沃福』來自日本最大二手店 - 瑋瑋 ...

但是衣服一定要試穿過才知道適不適合!結果試穿後發現不合身,所以又默默掛了回去。 △最讚的是這裡有試衣間,如果 ... 於 vivawei.tw -

#43.換季唔使買全新|5間本地良心二手衫網店推介 - AndThen.hk

復活節假期間,他們就將舉行「Shop Our Closet 二手衣櫥」市集,邀請曾經合作的模特兒、攝影師等好友「清衣櫃」賣衫,並將同時接收大眾帶來的二手衣物。 於 www.andthen.hk -

#44.一件衣服50就算貴、滿地都是新衣!台北省錢秘境揭密 - 風傳媒

被浪費掉的衣服、電器、食物究竟有多少?人們常言台北生活大不易,但對不到30歲的年輕人酸六而言,台北仍有一個窮人的生存空間──福和橋下二手市集。 於 www.storm.mg -

#45.致理科技大學應用日語系日本古著新潮

二手衣 ),依照日本古著的價錢由高至低為:ヴィンテージ古着>インポート古 ... KINJI 為大型連鎖二手服飾店,除了東京外在大阪、京都也有分店。店中販賣. 於 chihleeir.lib.chihlee.edu.tw -

#46.小麻雀二手衣

小麻雀二手衣. ... 二手商品不提供退換貨,購物前請勿衝動. ○ 台灣境內滿890元超商取貨付款免運費. ○ 網站右上方有「聯絡店主」功能,歡迎多加利用. CLOTHING. 於 www.littlesparrow48.co -

#47.衣櫃裡的永續選擇題舊衣回收該去哪?

來到光仁社會福利基金會的二手商品館,二手衣是銷路最好的品項,占了店內一半營業額,提供不少弱勢族群穩定的工作,但光靠基金會幾家二手商店,消化 ... 於 e-info.org.tw -

#48.翻轉二手衣印象大學生的衣櫃革命| 全球中央 - 中央社

衣服 圖書館則會從賣方賣衣所得代幣中,抽取20%的代幣作為服務費。 洪于捷說,由於便利商店的店到店寄送功能仍在串接當中,現階段App尚未開放使用者互 ... 於 www.cna.com.tw -

#49.搶搭五倍券! UNIQLO旗艦店開幕不只賣衣還賣花 - Yahoo奇摩 ...

位在東區明耀百貨的日系平價服飾店UNIQLO,從今年6月中進行改裝, ... 永續時尚概念,與設計師周裕穎合作,將二手衣打造成藝術裝置、露營家具與沙發。 於 tw.news.yahoo.com -

#50.AMAZE快租時尚

想到我們的實體店實際體會衣服的優質嗎? 這邊找的到我們唷. AMAZE 實體店面(需提前預約). 台北市南京東路四段51-2號6樓. 6th Floor, 51-2, Section 4, Nanjing East ... 於 www.amazefashion.com.tw -

#51.十家二手衣物平台推薦!「小麻雀」自助商店 - 妞新聞

「addLEss」是一個專門進行線上二手衣回收、上架、轉賣的環保服裝品牌,選品都經過一定標準的篩選方法,衣物狀態要好、乾淨,才能上架,而適合的衣物 ... 於 www.niusnews.com -

#52.什麼是古著,教你分辨古著和洋垃圾,越懷舊越時尚

古著是二手的,但並非所有二手服飾可稱為「古著」,古著服飾一般都有30年以上的歷史,一般古著服飾店主要售賣50年代至80年代初的服飾。 於 kknews.cc -

#53.二手衣拍賣平臺 - Ronia

除了二手衣店可賣舊衣外,蝦皮拍賣與旋轉拍賣等拍賣App興起,提供另一個消費者販售二手衣的平臺。 刊出二手衣資訊時,要寫清楚衣物購買時間、使用次數及衣服現況,並 ... 於 www.ronia.me -

#54.【重要訊息】停止收取二手物資捐贈,舊衣請投育成舊衣回收箱

育成社會福利基金會因舊衣回收,業務緊縮,育成市民店及泰山倉庫全面停止收取二手衣服及物品,請務必不再寄送二手衣服至該處,若有二手衣服捐贈請放置台北市環保局核准 ... 於 ycswf.org.tw -

#55.【世界公民】環保與浪費拉鋸, 美國最大二手店面臨難題

美國最大的二手零售Goodwill 就從二手惜物開始,延伸出家飾等不同主題風格 ... 按類別分區,所有的衣服鞋子還能分尺寸擺設、商場內更設有簡單的試衣 ... 於 www.inside.com.tw -

#56.財團法人天主教光仁社會福利基金會> 就業服務> 【光仁二手 ...

位在青年公園旁的國興店,店面設在國宅一樓,是雙店面相連的賣場,因此能容納更多 ... 一開張果然人潮聚集,人們仔細地在幾箱二手衣服中挑選著,享受購物的小小幸福。 於 www.kjswf.org.tw -

#57.二手衣變黃金!南西商圈古著店增近20間 - 東森新聞

業者收購70年代到90年代仍保存良好的衣服轉手販售。 ... 二手衣整理過後,反而變稀有風格,另一家走美式風格的古著店,退色的絲質外套,在老闆眼中卻 ... 於 news.ebc.net.tw -

#58.二手服飾店展示架的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

二手 服飾店展示架價格推薦共189筆商品。還有服飾店展示架層板、二手飾品展示櫃、二手水果展示架、二手展示櫃。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#59.台北二手古著店地圖,讓你穿出復古街頭風! - ShopBack

二手衣 與古著似乎在字彙上相當相似,同樣都泛指購買一件他人使用過或穿過的衣著,然而在實質意義上可是有大不同的喔。古著除了購買使用過的衣服,更有文化和歷史的意義 ... 於 www.shopback.com.tw -

#60.循環時尚二拾衫團隊創造穿衣新生活模式 - 國立臺北大學

永續理念當道,看準循環經濟商機,四位企管系同學從課堂作業出發,成立新創團隊銷售並推廣二手衣物,成功在募資平台達標,引起許多媒體矚目,進而吸引 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#61.二手精品店挖寶比一比 - 黃建邦的部落格

位於新光三越對面的JR二手精品店,是台中市歷史最悠久的二手精品店,其特色是不但名牌包包很多,店裏的名牌服飾也占了一半,品牌以歐系LV、Dior、CHANEL、 ... 於 auang01.pixnet.net -

#62.二手衣捐贈| 6個私心推薦的愛心捐贈單位 - 紀錄單純

簡介|將賣出的二手商品收益,雇用店內3/4以的上身心障礙者 於 beans-ecolife.com -

#63.台北二手衣推薦「小麻雀二手衣」!高CP值再生服裝配件!挖 ...

「小麻雀二手衣」主打的無人商店經營方式,沒有老闆或是店員在店裡,店內的一切都是採自助式的,成為在眾多二手衣店脫穎而出的一大亮點! 於 www.bella.tw -

#64.Depop靠古著打入快時尚!兼具社交功能的電商 - 數位時代

受到疫情影響,人們減少至實體服飾店試穿與選購,電商成為服飾銷售的一大 ... 美國手作藝品與二手衣電商Etsy看到了這個新興平台的潛力,於今年6 月以 ... 於 www.bnext.com.tw -

#65.【台北二手店】椿花二手衣服飾配件100元起|台北二手衣推薦

「椿花二手衣」是家會不定時舉辦收購活動的台北二手店,店主人是輔大織品設計系畢業,對於服飾有著獨到的眼光,這裡的衣服全都是店主人親自挑選後再 ... 於 peko721.pixnet.net -

#66.二手衣批發一公斤20元起適擺攤、二手店、跳蚤市場「勿直接下 ...

你在找的二手衣批發一公斤20元起適擺攤、二手店、跳蚤市場「勿直接下標」就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#67.日本最大二手店「2ND STREET」登陸微風南山!超過一萬件 ...

「舊衣古著」在當今穿搭界已是一門顯學,無論是挖到半世紀前的稀世單品,又或老物獨有的歲月痕跡,都令老靈魂們為之著迷,不僅如此,二手物在買賣家之 ... 於 dappei.com -

#68.在日本把不要的衣服拿去二手店賣可以賺這麽多錢???【日本 ...

二手衣 與古著似乎在字彙上相當相似,同樣都泛指購買一件他人使用過或穿過的... 位在西門町附近的昆明街上,相對於前面的幾間二手古著店,這間復古選物店主要是 . 於 igotojapan.com -

#69.永續時尚|其實你不一定要買新衣,推薦台北3間質感二手古著店

江子翠店則寬敞許多,舒適的空間讓人忘了店裡販售的是二手衣物,有許多可愛雜貨配件,不定期還會有展演活動,顛覆我們對二手衣店的想像。 於 thefingerwords.com -

#70.二手衣服 | Dcard

先讓大家看看阿公阿嬤最近的樣子...,是這樣的,我家是家在鄉下經營超過60年的小洗衣店,但大家也知道因為人口外流的影響,鄉下洗衣服的人其實越來越少,但職人的精神 ... 於 www.dcard.tw -

#71.La Flea

La Flea”拉福利二手衣交換收購店,為了想實現環保愛地球的概念而誕生。 在這一場綠色革命中,希望改變大家對於二手衣的想法。 衣服沒有新舊好壞之分,只有喜不喜歡、穿 ... 於 www.laflea.com.tw -

#72.廢布超時尚與自然共存榮的美麗境界

數據告訴我們,全球每年生產超過1000億件的衣服,舊的不去,新的不來, ... 念書的時候,常常會去二手衣店挖寶,那時看到很多很好的衣服用很賤價的 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#73.2ndSTREET TAIWAN|買賣二手衣服・配件,就到2ndSTREET

2ndSTREET為一間綜合性二手商店,在日本有超過700間實體店鋪,兼有網路店鋪。為顧客提供二手商品的販售與收購服務. 於 2ndstreet.com.tw -

#74.台北綠天使二手衣著專賣店 - Wix.com

環境友善商店|台北光仁二手商店忠孝店△ 店內入口處的特價花車(圖左)及玻璃櫃裡的推薦商品(圖右)。 雖然是平日下午, 綠天使二手衣的店裡還是有不少 ... 於 trcleoyou.wixsite.com -

#75.【衣舊美麗,到二手衣店挖寶】台北‧椿花二手衣

幾年前從澳洲打工回來的大樂,一心想著要開店,原本還想開間早餐店的她,因為想起自己在澳洲當地逛二手衣店的經驗,如此還能環保愛地球,最後才在 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#76.30元名牌衣哪裡買? 台北人不能不知道的二手市集 - 上報Up ...

小資族們連逛平價品牌買衣服的錢都不夠了!價日怎麼還敢出門呢?不用怕... ... 只要看上眼,別人的舊愛,也可以是你的新歡,筆者說的是二手衣。 於 www.upmedia.mg -

#77.台中朋友看過來!日本知名二手店2nd STREET 正式登陸台中!

2nd STREET 台中新時代店將銷售約9,000 款二手精選商品,包括服飾、手提包、鞋子和配件等。這些商品涵蓋來自於日本設計師品牌,以及知名國際流行名品! 於 www.gq.com.tw -

#78.用不到的東西,也許是別人的寶物。」(台北畫刊110年4月)

她也指出古著或頗具年代的二手衣的迷人之處,在於每個時期的服裝印花或版 ... 赤峰街近年開設不少古著二手店,其中「香蕉貓」因有不少民族風單品,是 ... 於 www.travel.taipei -

#79.舊的不去,好的不來!二手衣買賣管道大解析

當然,各地還有許多二手衣收購店面,搜尋二手名牌店,可以找到許多相關店家,有些還提供網購服務。如果你有名牌或專櫃品牌的物件要賣,有鑑價師為產品估價 ... 於 mamibuy.com.tw -

#80.快樂領現金」優質二手寄賣系統首選全台加盟優惠中 - 蚤樂趣

為因應疫情防範措施,進入店內請您配戴口罩,也有提供酒精消毒~若有不符合上架物品/未能捐贈物品,將以回收處理,謝謝您的配合! 瀏覽模式> | |, 排序方式> | | | |, 上一頁 | ... 於 www.sofun.com.tw -

#81.二手服饰店- 英文翻译- Cncontext

We ran into those types at our clothing store as well. 我很喜歡逛二手書店和二手衣店. I like shopping in used book stores and in used clothing shops. 於 cncontext.com -

#82.寄賣說明 - 為心二手小舖

4. 電器用品故障,遭退貨本店即回收不另行通知。寄賣衣服回收,不通知。 5. 名牌精品請附上原始發票或保證書。 6. 託售物品同意為心二手小舖調店銷售相關業務。 於 www.loving2.com.tw -

#83.5大處理二手衣方法推薦,你的衣櫃塞不下了嗎?趕快來整理吧!

先別急著把不要的衣服丟進垃圾桶,你可以先參考一下這些資訊,讓二手衣可以 ... 介紹兩間日本來台灣開立的二手店”2nd street”、Hard off,這兩間的收購方式都差不多. 於 rakuna.com.tw -

#84.2nd STREET最大二手衣連鎖店2nd STREET登台(台北西門町 ...

2ndSTREET為一間綜合性二手商店, 在日本有超過600間實體店鋪,兼有網路店鋪。 為顧客提供二手商品的販售與收購服務。 ... 日本最大二手服飾專門店2nd ... 於 wp.diary.tw -

#85.台灣人超瘋二手衣?日商攜手全聯在台開出230坪大店讓人逛到 ...

來自日本擁有超過600家連鎖門市的二手服飾專賣店「2nd STREET」去年正式登台,短短一年間,就在北部、中區陸續開出... 於 udn.com -

#86.二手衣「轉生」,讓花掉的鈔票回身邊- Cheers快樂工作人雜誌

不少人喜歡買衣服犒賞自己,但開心血拼之際,卻發現「肥了衣櫃,瘦了荷包」。李安娣不但懂得花小錢購買二手衣,還開了二手衣店,將「消費」轉為「收入」! 於 topic.cheers.com.tw -

#87.斷捨離物品處理、販售、捐贈懶人包 - Hey Mercy

這邊蒐集的二手服飾販賣店是『很新、良好』的狀態,再拿去哦!! 如果是污漬、破損、異味等等,自己都覺得是「不會想花錢買的衣服」,請直接做下一 ... 於 heymercy.com -

#88.舊衣服不要丟!巧手媽「改造過時二手衣」成果超驚豔#5 老 ...

大家有逛過二手舊衣店嗎?很多人都喜歡到二手商店撿便宜、挖寶,有時候除了可以省錢之外,也有機會找到花色... 於 www.itislooker.com -

#89.【台北城市綠店】椿花二手衣・為二手衣尋覓第二春(已歇業)

走進椿花二手衣迷你竹我有些驚訝,從LOGO視覺、店內擺設到衣服陳列,其實不特別說明很難與二手衣連想在一起,詢問了椿花老闆娘才知道,原來有著服裝 ... 於 bearxchu.com -

#90.[女搭] 平常逛的30幾間古著店分享

原本是愛店,衣櫃裡有七件這家的衣服+兩副耳環這家稍微高單(我衣櫃裡的 ... 我媽看到還跟我說她覺得這家的衣服都是做得復古的二手衣(她的意思是衣齡 ... 於 moptt.tw -

#91.關於我|再生工場

店內販售各大精品名牌包,3C家電至生活日用品等, 甚至有許多收藏品及珍藏絕版品,商品種類多達上萬種,等著您來挖寶!!! 另外再生工場專業收購精品名牌/服飾/珠寶 ... 於 www.shshop.me -

#92.「椿花二手衣」建立衣櫥裡的循環經濟,讓女孩擁抱不退流行的 ...

不到15 坪大的小店裡,整齊大方地展售著大樂用心嚴選的二手衣物,其中各種類型的服飾、鞋款、配件與包包等一應俱全;逛得更深入一些,會發現店裡也兼售 ... 於 www.seinsights.asia -

#93.跟著福岡女子買古著! 必逛二手服飾店5選| HereNow Fukuoka

因此這裡成為了同樣對時尚品感的同業店員、美髮師們時常光顧的名店。如今這家店已超越了二手衣的定位,一躍成為足以代表福岡的人氣女裝服飾店。 five vintage shops. 於 www.herenow.city -

#94.【購物推薦】我的逛街地圖–台北南西篇(2019.1.25更新)

我是又僖,是個愛漂亮的輕熟女,也是2歲男寶的媽咪,喜歡穿搭、熱愛分享!有平價流行服飾開箱/ 穿搭分享/ 逛街地圖和好店介紹/ 美食推薦&旅遊紀錄:). 於 www.yoshisfashion.com -

#95.[台北]中山站古著店介紹 Mitty_EWF_香蕉貓_裊裊百貨_顛復古

二手衣 就是穿過拿出來賣的衣服而已。 但現在其實很難分辨是古著還是二手衣,甚至有些是仿古著設計的新品。 芥末認為,不管是哪 ... 於 iammmmustard.com -

#96.二手衣跳蚤市場

(更新2021-09-05) 二手衣跳蚤市場 相關網站列表| 相關企業商業資訊. 台中台南二手店跳蚤挖寶免費小展演 ...new熊全程不收中間費用。 台中台南擔仔麵,台中台南客運, ... 於 www.wxfgc.com -

#97.鑑價完「原味衣」上架! 日最大2手衣店登西門町 - Tvbs新聞

日本最大連鎖二手衣品牌,這個月正式插旗台北西門町,帶來日本當地萬物皆收的模式,現場鑑價後,就會直接掛吊牌販售,強調原汁原味,從平價服飾到精品 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#98.【2021最新】都在台灣!20家古著網拍+實體好店推薦

即使流行趨勢日新月異,許多人不斷追著尖端跑,但還是有一群人愛走回頭路,喜愛著時代的STYLE,「古著」的意義不只是Second hand二手衣,更是乘載著 ... 於 www.popdaily.com.tw