二重疏洪道颱風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯志仁,于欣可,吳振廷,黃仁志,張聖琳,許瀞文,邱啟新,吳比娜,康旻杰,施佩吟,連振佑,大猩猩游擊隊,顏亮一寫的 反造城市:非典型都市規劃術(增訂版) 和楊麗玲的 社子島!:囚禁半世紀,被遺忘的孤島都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新北民眾注意!二重疏洪道又積水下午3點封閉只出不進 - 鏡週刊也說明:今(20)日午後對流雲系旺盛,氣象局針對新北、桃園、高雄等地區發布大雨特報,而就在下午3點左右,新北二重疏洪道疏洪十路以北,已經出現積水情況, ...

這兩本書分別來自左岸文化 和遠足文化所出版 。

國立臺灣師範大學 地理學系 王文誠所指導 歐明軒的 拆分九二一地震後草嶺社區發展的驅力 (2019),提出二重疏洪道颱風關鍵因素是什麼,來自於政治生態學、草嶺、社區發展。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 洪廣冀、陳良治所指導 何俊頤的 化暗為明:戰後臺灣地下水的觀測與治理 (2019),提出因為有 地下水、自然資源管理、環境監測、基礎建設、田野科學、發展型國家、科技與社會研究的重點而找出了 二重疏洪道颱風的解答。

最後網站大漢溪、淡水河流域之橫移門(俗稱水門)及二重疏洪道各越堤 ...則補充:米塔颱風 1050更新 ——————————————— ⚠️下午2時起,二重疏洪道、重新堤外道、樹林柑園至 鶯歌堤外便道及堤外機車道(板橋大漢橋至土城城林橋 )封閉,請改道行駛。

反造城市:非典型都市規劃術(增訂版)

為了解決二重疏洪道颱風 的問題,作者侯志仁,于欣可,吳振廷,黃仁志,張聖琳,許瀞文,邱啟新,吳比娜,康旻杰,施佩吟,連振佑,大猩猩游擊隊,顏亮一 這樣論述:

「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法,強調人類共同居住在一起的單位——城市,不只由政府主導,從上而下,做理性計算的技術官僚計劃,還能由住民發動,從下而上,進行更包容、更具創意的空間安排,實踐更多元的社群意義。「反造」代表對城市霸權結構的不從與反抗,它可能是狹縫中的求生之道,也可能是更積極、有組織的替代行動。 經過六年,當初的抗議案例有了哪些新的進展?政府的承諾落實了嗎?作者們針對這六年來的後續進展加以增訂,讓這十一個經典案例,不只停留在歷史裡,也有更當代的意義。另外,我們又集合另外十二個經典案例,成書為《反造再起:城市再生ING》,在「反造」的概念下,用「城市共

生」的新角度,提出在地生活的新可能。 從十四、十五號公園到華光社區,從樂生爭議到大埔事件,從溪洲部落到寶藏巖,在全球化的時代,我們追逐國際美好城市的榮銜,公園綠地、便捷交通、拔地而起的嶄新高樓,窄化為我們視野裡唯一的目標。為了這些競爭力,政府進行美其名為都市規劃,實際作為卻是Cities for Sale的手段:讓大資本進駐、清除邊緣族群的身影、抹除歷史紋理,彷彿眼不見為淨。 我們要問的是:怎樣才是好城市?誰來定義好城市?這些名為公共的利益,是由誰決定的?一座城市的勝利除了經濟繁榮,還有其他選項嗎?人民的智慧如何可以幫城市靈魂注入多元的可能性? 《反造城市》試圖提出更兼容並蓄

、思考更周延的非典型都市規劃方法。抗爭往往只是部份案例裡居民初期的對應,更值得我們參考的是後來的具體行動和溝通技術;專業工作者與居民如何在制度與政治的縫隙中,保障社會正義的存在,成為其他社區可以仿效的先例。 在增訂的章節裡,作者們細細觀察多年來各田野地的演變,並從歷史的凝視裡,描繪社區運動、社會設計的變遷,以及從中學習到的經驗值,宛如一部台灣城市「反造」實踐的微型史。 好評推薦 每個故事都是一種行動,一種動員的技術。這些個案述說了特定社區或社群的生存故事。透過《反造城市》的實踐,我們逐步尋找到相對更公平、正義的解決方式。我們追求的目的是讓這些非主流力量持續發酵,在匯聚成主流的同時

,做為一面鏡子,提供我們所處社會一個反省、檢討的機會。——劉可強(前台大城鄉所教授) 都市計劃不僅是在預估增加多少經濟成長率及就業率,它充滿了政治、社會、利益及道德的重要議題,絕不應由專家或行政官僚所獨占,它必須併入民主的過程中來決定它的方向,《反造城市》即是這樣的努力。十一個故事為我們展現了重新建構知識體系的可能性,並召喚人民的直接行動,一起來改造我們所生活的城市,為都市計畫注入一股生生不息的活水。——徐世榮(政治大學地政學系教授)

拆分九二一地震後草嶺社區發展的驅力

為了解決二重疏洪道颱風 的問題,作者歐明軒 這樣論述:

本文旨在透過政治生態學分析影響地理發展的動力。本研究聚焦草嶺社區自九二一地震干擾事件後的權力群體與經濟發展演替、及權力群體在系統演替過程中的作用。各式各樣的力量如何介入形成的結果是政治生態學所探討的範疇,如同生態系統的演替過程是複雜的,綜合這些各式各樣作用的結果就是所謂的地理發展。藉由政治生態學分析,並,納入Panarchy理論架構,讓我們瞭解草嶺社區的發展演替歷程。本研究採取面對面訪談研究法,共訪談8位。草嶺社區在歷經九二一地震以來,仍不斷受到新的干擾,例如,敏督利颱風、台灣加入世界貿易組織、金融海嘯、劣質食用油品事件,上述突發性干擾事件不斷影響不同權力群體在草嶺社區系統的作用,造就草嶺社

區發展演替。主要的結論:第一,不同尺度的權力群體介入草嶺社區程度影響當地居民對於草嶺社區發展演替的看法。第二,不同尺度的權力群體是推動草嶺社區的經濟發展演替的力量,九二一地震干擾事件後,重建會成為當時主要推動草嶺社區經濟發展演替的力量,2006年重建會退出草嶺社區後,推動草嶺社區經濟發展演替的力量由內部權力群體所推動,外部權力群體並無明顯的作用。第三,系統的3個變相影響草嶺社區在面對干擾事件下的發展演替,系統的內部潛力愈佳,系統的易受損性愈高,所需要回復的時間會更短。第四,干擾事件對於草嶺社區的發展演替系統扮演著重要性的腳色,孔隙的出現不一定會帶來新的權力群體介入。干擾事件給系統帶來的效益,沒

有完全的好及完全的負面。第五,草嶺社區因為3個干擾事件後,進入新的循環演替中,記憶作用影響系統新階段如何開始。最後,本文通過探討草嶺社區發展演替歷程,提出新理論架構以幫助解釋地理發展的複雜性,強調地理發展是在隨著不同時間尺度中受到主要不同力量驅動。

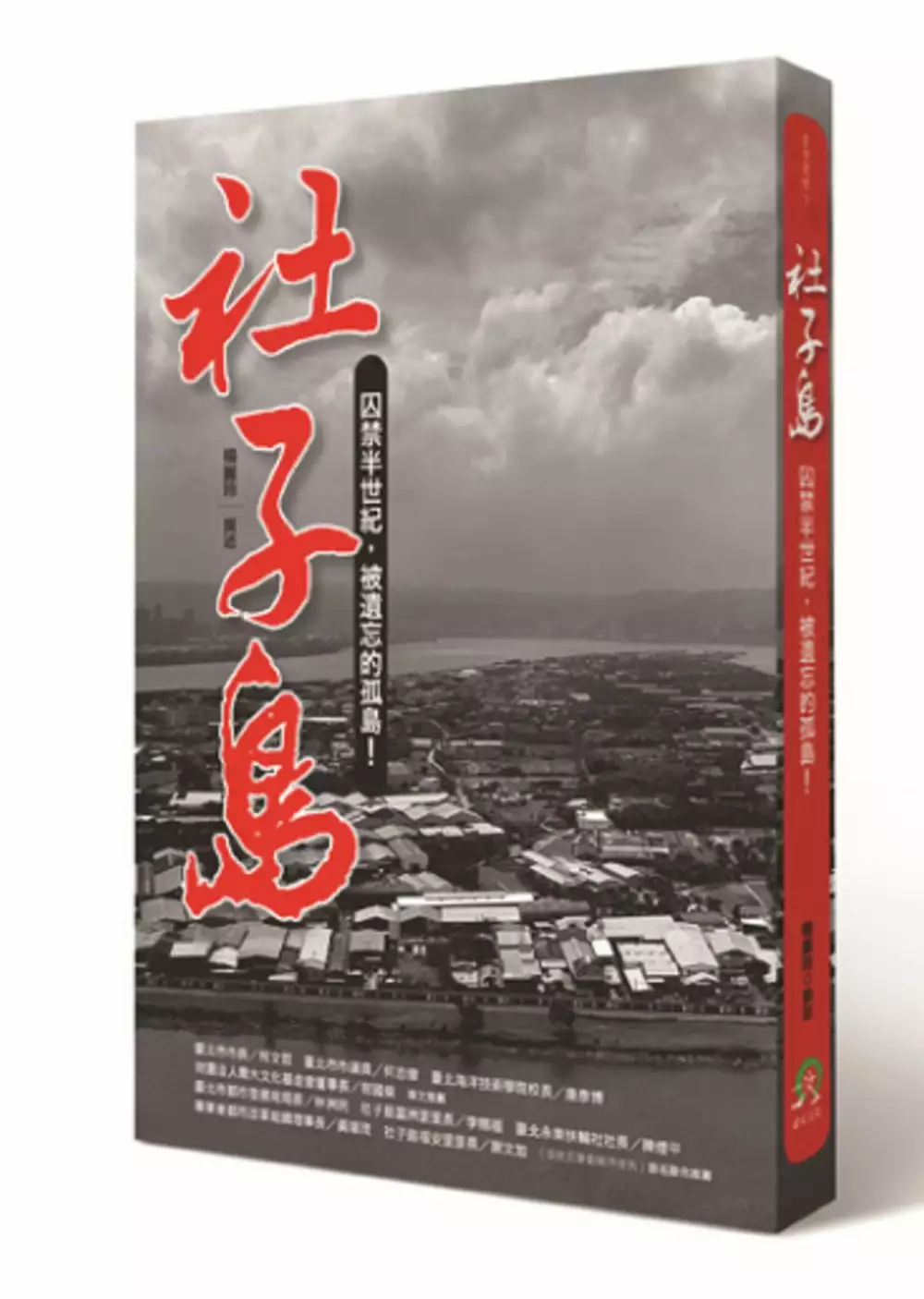

社子島!:囚禁半世紀,被遺忘的孤島

為了解決二重疏洪道颱風 的問題,作者楊麗玲 這樣論述:

社子島是台北市最後一塊未開發的處女地。 這裡沒有高樓,到處可見的是鐵皮屋工廠和資源回收場, 過去社子島背負大台北地區防洪的重責大任,長達半世紀都限建, 磚房壞了不能拆掉重建,只能在屋頂以鐵皮加蓋的方式拉皮整修。 整個社子島生活機能很差,甚至沒有超商、大型商店, 更別提診所、銀行、郵局,居民不明白,明明有繳稅,卻活得像二等公民。。。 沿著台北市延平北路向北行駛,繁華市容漸漸變了樣,如果不是看到延平北路七段這個路牌,根本無法想像這裡就是台北市,說這裡像鄉村一點也不為過,主幹道狹小,發展原地踏步,都是因為限建。 1963年葛樂禮葛樂禮颱風對台北地區造成重大

的災害後,政府為了降低水患的風險,先是加高淡水河、基隆河的河堤,進而將士林段的基隆河改道,1970年經濟部在「台北地區防洪計畫」中,將社子島列為洪泛區,停止島上一切建設,土地建物限制開發,房屋也不能改建,不能申請水電,電力公司及自來水公司也不能幫居民接水電,居民如要搬進來得寫切結書。徹底放棄了對社子島居民安全承諾的天職,藉以換得台北市精華地段、政府機構的安全。 老屋不能整個拆除重建,只能原地修緝,為了防漏雨,磚牆屋頂跳tone地搭上鐵皮,形成違建多、磚瓦防搭蓋鐵皮屋頂的景象。當地富洲里里長李賜福無奈說:「房子結構可能都存在風險,但拆了就成無殼蝸牛,只好勉強湊合」 還有一家

好幾戶住在一個屋簷下,一門牌一水表只能共用。居民挖了蓄水池存水,以免水壓不夠,被台北盆地首要兩條河川--淡水河與基隆河環繞的社子島,竟連居家用水都有問題,更別提生活機能。社子島居民說:「不要說什麼台北曼哈頓、威尼斯…什麼的,這裡根本是三流的城市啊!」就像許多人形容的「台北市的庄腳所在」,相對於高樓林立、車水馬龍的台北都會風貌,這裡全是低矮房舍,破舊的瓦簷磚房、歪歪斜斜的巷弄,有些巷弄窄到僅可通行摩托車或腳踏車,與行人錯身而過時,得小心慎行,以免相撞,也有些巷弄裡,甚且是你家後巷緊貼著我家門前,一不小心就會闖進別人家裡。 市民覺醒卸下十字架,復活咱的島! 半個世紀以來,社子島的

居民在颱風、暴雨來的時候,惶惶不安;同為台北市民,連個便利商店都沒有,生活機能比高山上的原住民還差。 從李登輝當市長時期提出的社子島開發計畫,至今歷經12任台北市長皆提出不同的願景與政治支票,但社子島的居民從年輕等到白頭,等到的卻是承諾連續跳票。「台北曼哈頓」、「水都威尼斯」、「河濱花都」……,甚至還有「色情風化賭博專區」。但不管甚麼開發案,沒有一個能過關、實現的,社子島至今仍被滯洪區、禁建令的緊箍咒牢牢套住,台北的世外桃源已經荒廢近半世紀,1萬多居民聽得到口號,卻始終看不見希望。 社子島的悲情歷史由來已久,作為防洪限建區,她為台北人承載了半世紀的十字架,而大多數的台北人對「社

子島」的地理位置往往一知半解,更罔論了解她的歷史。2014年,新的臺北市長上任,社子島居民對開發模式進行了一次住民公投,似乎窺見了解禁的曙光,從戒嚴時期的政治粗暴到今天,台灣逐漸走向進步的公民社會,社子島民半世紀的血淚犧牲,仍持續成為歷史的遺憾?或能翻轉社子島現象成為台灣社會民主進程的一個重要指標?期盼本書的出版為社子島居民權益發聲,為落實開發承諾進行督促。 本書特色 本書基於關懷、求真、嚴謹的立場出版,這是 1第一本探討社子島過去與現在的人文專書。 2採訪社子島將近60位居民,深入了解在地的故事。 3收錄社子島居民、攝影名家、媒體、政府機構獨家經典照片,橫跨幾世紀,從各面

向呈現社子島的美麗與哀愁。 4產、官、學多方資料匯集,建構半世紀社子島今昔。 名人推薦 台北市市長 /柯文哲 台北市市議員/何志偉 台北海洋技術學院校長/唐彥博 財團法人喬大文化基金會董事長/郭國榮 專文推薦 台北市都發局局長/ 林洲民 社子島富洲里里長 /李賜福 台北永樂扶輪社社長/陳煙平 喬大地產執行副總/郭國哲 專業者都市改革組織理事長/黃瑞茂 社子島福安里里長 /謝文加 (按姓氏筆劃順序排列) 聯合掛名推薦

化暗為明:戰後臺灣地下水的觀測與治理

為了解決二重疏洪道颱風 的問題,作者何俊頤 這樣論述:

地下水是臺灣重要的水源,佔臺灣年供水量的三成以上。這種分佈廣泛又埋藏於地底而不可見的環境資源究竟應該如何治理?本論文以「治理大尺度的環境如何可能?」為核心發問,探索戰後臺灣透過監測來治理地下水的歷史軌跡。本文主張由國家所中介的知識基礎建設是治理地下水的關鍵。本論文分為兩部,第一部把監測放在戰後地下水資源開發的歷史中,並指出監測系統對於有效治理地下水的必要性。我首先說明戰後中華民國政府規劃了一套由法令、政策和科技實作互相搭配的水權分配體制以開發並治理地下水。但是這套系統卻因為部署策略的錯誤和系統管理上的失敗而從來沒有徹底按照規劃者的理想運作過。因此,中華民國政府於1980年代末開始籌劃建置新一

代的地下水觀測系統,這也是我論文第二部主要討論的對象。本文指出新一代的觀測系統得以成功建置的重要條件在於專家在認知上改變他們對地底世界的預設,以及在實作上能平衡科學標準化的要求與應變田野工作的突發狀況。本論文的貢獻有三。首先,本文試圖重新認識戰後中華民國政府的環境治理能力,並挑戰了過去戰後中華民國政府僅僅是對自然資源進行剝削的主張。透過考察知識基礎建設的規劃過程,我指出中華民國政府具有動用科學知識來治理環境的意願,但是缺乏實現此理想的能力。其次,本論文認為監測是國家治理重要但鮮少人探究的實作之一,而國家打造與管理其知識基礎建設的能力反映了其有效治理的能力。第三,在拼裝論的啟發下,本論文主張基礎

建設既非標準化的框架亦非隨時可變的拼裝體,而是一種「有限標準化下的異質連結」。

想知道二重疏洪道颱風更多一定要看下面主題

二重疏洪道颱風的網路口碑排行榜

-

#1.新北二重疏洪道積淹水疏洪十路以北只出不進 - 東森新聞

新北市政府新聞局今天中午表示,因豪雨及抽水站抽水,二重疏洪道已積淹水,為顧及民眾安全,疏洪十路以北區域路段及越堤道只出不進,請用路人提早配合 ... 於 news.ebc.net.tw -

#2.公總縣府攜手預置布署大型抽水機,加強防範台1線員林路段淹水

第二區養護工程處-交通管理及控制中心 · 中央氣象局已在21日晚間發布中度颱風(國際命名IN-FA )海上颱風警報,據了解颱風位處西南季風槽大低壓帶內,內部有多重氣候系統正 ... 於 www.thb.gov.tw -

#3.新北民眾注意!二重疏洪道又積水下午3點封閉只出不進 - 鏡週刊

今(20)日午後對流雲系旺盛,氣象局針對新北、桃園、高雄等地區發布大雨特報,而就在下午3點左右,新北二重疏洪道疏洪十路以北,已經出現積水情況, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#4.大漢溪、淡水河流域之橫移門(俗稱水門)及二重疏洪道各越堤 ...

米塔颱風 1050更新 ——————————————— ⚠️下午2時起,二重疏洪道、重新堤外道、樹林柑園至 鶯歌堤外便道及堤外機車道(板橋大漢橋至土城城林橋 )封閉,請改道行駛。 於 www.facebook.com -

#5.漲潮影響...二重疏洪道開放15分後又淹新北再管制 - 聯合報

新北市下午下起大雷雨,共計約有40處以上地區傳出積淹水,已陸續消退,原本管制的二重疏洪道在晚間6時15分積水消退開放,但... 於 udn.com -

#6.極端暴雨引致淡水河系溢破堤洪流演算模式之研究 - 博碩士論文網

因為全球氣候變遷導致降雨量有逐年增大之趨勢,在台灣夏季與秋季經常發生颱風或熱帶氣旋 ... 流域之主流與重要支流,包括大漢溪、新店溪、景美溪、二重疏洪道、基隆河等。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#7.軒嵐諾來勢洶洶二重疏洪道今下午5時將封閉

為考量安全,連接五股區、新莊區、三重區、蘆洲區等地的交通樞紐「二重疏洪道」越堤道將逐步控制車流,直到今日下午5時完成封閉。(蘆洲警分局提供). 於 www.chinatimes.com -

#8.新北二重疏洪道積水一度封閉三峽老街成「小黃河」 - TVBS新聞

今(20)日下午蘆洲地區因瞬間強降雨,部分路段開始出現積水狀況,其中二重疏洪道疏洪十路以北也因積水,需進行抽排水,因此從下午3點開始,市府針對1、2 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#9.高雄市政府全球資訊網

... 駁二; 好漢玩字; 年節走春; 客庄12大節慶; 客家集團婚禮; 中醫養生保健講座; 海音中心 ... 搜尋; 內部控制制度自行評估計畫; 哈瑪星; 府內信箱; 補助; 公報; 颱風 ... 於 www.kcg.gov.tw -

#10.新北民眾注意!二重疏洪道淹水下午3時封閉「只出不進」

今(20)日午後對流雨爆發,新北市政府指出,因8月20日豪大雨及抽水站抽水,二重疏洪道疏洪十路以北已積淹水,已進行1、2、4、5、6、7及9號越堤道只出 ... 於 www.ettoday.net -

#11.二重疏洪道三重側水岸住宅再也不可能實現了 - Mobile01

有啊, 小時候颱風來沿堤防的地方一定是水岸啊! 打嘴砲練身體. 於 www.mobile01.com -

#12.倒Y字型斜張橋塔施工二重疏洪道斜張橋工程 - 技師報

本工程位於二重疏洪道入口,為大漢溪、新店溪及淡水河交匯處,主辦單位 ... 台灣每年夏季之颱風季節可能造成之災害等,抗風性能均需要達到安全標準。 於 etimes.twce.org.tw -

#13.二重疏洪道魚兒來, 民眾捕魚樂。 - 水產試驗所

二重疏洪道 魚兒來, 民眾捕魚樂。 日期:86-08-20. 報別:自由時報; 版別:11. 回上一頁; 回最上面. 溫妮之後, 近海湧入魚群, 蘭陽釣客樂透。 颱風過後, 碧砂漁港釣客 ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#14.颱風蘇拉迫近中部地區空品恐惡化 - 人間福報

自許成為「社會的一道光明」的《人間福報》任重而道遠,在秉持創辦人星雲大師「傳播人間善因善緣」的理念之際,更將堅持為社會注入清流,讓福報的發行為 ... 於 www.merit-times.com -

#15.雨炸新北!越堤道緊急封閉17:50全線開放通行了 - 自由時報

新北市二重疏洪道下午出現積淹水,暫時封閉疏洪十路以北區域路段及越堤道,已於下午5點50分開放全線通行。(新北市消防局提供). 2023/06/30 18:34. 首次上稿17:42 於 news.ltn.com.tw -

#16.新北二重疏洪道積水已退全線恢復通行 - 華視新聞網

(中央社記者高華謙新北11日電)受午後豪大雨與漲潮等因素影響,新北市府昨天晚間6時30分起封閉二重疏洪道疏洪十路以北道路。不過隨積水消退, ... 於 news.cts.com.tw -

#17.《雙颱合輯》EP.5 身兼多職的疏洪道

歷史上,二重疏洪道共發揮十次功能,以發生於2012年的蘇拉颱風為例,由於疏洪道分擔了近3,500立方公尺/秒的洪水量,臺北橋洪水位因而下降1.6公尺(最高 ... 於 twtybbs.com -

#18.基隆河流域整治段颱洪災害淹水境模擬(三)

及89年象神颱風事件來進行檢定、調整與驗 ... 方案)完工後的各重現期降雨之淹水境況,分 ... 列研究,分別為二重疏洪道完成後之洪流模式之建立與驗證,結合集水區. 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#19.快新聞/雷雨狂轟宛如颱風天! 新北越堤道緊急封閉

新北市府指出,因豪雨及抽水站抽水,二重疏洪道已積淹水,市府已派員進行疏洪十路以北區域路段(及越堤道)管制,請民眾提早配合改道。大雨狂下,三重堤外 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#20.潭美颱風過後清淤泥二重疏洪道回堵 - 好房網News

潭美颱風過境帶來豐沛雨量,三重、蘆洲、五股、泰山等地汙雨水全灌進二重疏洪道,道路最嚴重積水70公分,夾帶層層淤泥,影響通行。 於 news.housefun.com.tw -

#21.新北三重:這座黑色的城市,黑裡透光 - VERSE

黃郁傑說,他永遠記得小時候,每逢豪雨、颱風,三重市區必淹水的景象,那是昔日三重人的惡夢。直到水岸與二重疏洪道經過多年整治,如今水災夢魘已不再 ... 於 www.verse.com.tw -

#22.新北二重疏洪道積水已退全線恢復通行| 地方| 中央社CNA

受午後豪大雨與漲潮等因素影響,新北市府昨天晚間6時30分起封閉二重疏洪道疏洪十路以北道路。不過隨積水消退,今天凌晨1時已全線開放汽機車通行。 於 www.cna.com.tw -

#23.颱風影響二重疏洪道、重新堤外道封閉| 社會 - Newtalk新聞

蘇拉颱風造成新北市的二重疏洪道、重新堤外道及堤外機車道(板橋大漢橋至土城城林橋)累積大量的淤沙及廢棄物,需耗時清理,新北市政府已全力動員投入 ... 於 newtalk.tw -

#24.二重疏洪道左岸加高工程投標須知 - 政府電子採購網

二、 招標標的名稱及數量摘要為二重疏洪道左岸加高工程(第4 次招標). 三、 採購案號為:1110222-1. 壹、重要條款. 一、 採購目的:辦理二重疏洪道左岸堤防加高及相關 ... 於 web.pcc.gov.tw -

#25.大雨炸新北!二重疏洪道積淹水下午積水退去重新開放通行

大雨也導致二重疏洪道積水,新北市府中午也指出,為顧及民眾安全,今天12時派員進行封閉,疏洪十路以北區域路段(及越堤道)只出不進,而今天下午,雨勢 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#26.二重疏洪道 - 維基百科

二重疏洪道 位於臺灣新北市,是一條長約7.7公里、寬450至700公尺,面積約424公頃的排洪道,左右堤岸與新北市的五股區、新莊區、三重區、蘆洲區相鄰,為「大臺北防洪 ... 於 zh.wikipedia.org -

#27.新北晚間10時關水門河濱停車速駛離 - 蕃新聞

(中央社記者王鴻國新北市7日電)新北市政府因應尼伯特颱風來襲, ... 交通局表示,往來二重疏洪道兩側的民眾,汽機車可改走重新橋、永安大橋或成蘆 ... 於 n.yam.com -

#28.防洪水利 - 新北市蘆洲區公所

的封號,因二重疏洪道之闢建. 促使蘆洲遠離颱風水患之苦。 民國50年(1961)左右,防洪. 計劃中為了拓寬淡水河口以利. 疏濬炸開獅子頭,民國52年. (1963),葛樂禮颱風造成海. 於 www.luzhou.ntpc.gov.tw -

#29.新北二重疏洪道積水消退全線恢復汽機車通行 - 三立新聞

新北市二重疏洪道疏洪十路以北道路昨天(10日)晚間6時30分起,因暴雨淹水嚴重封閉,隨著積水消退,新北市府已完成路面淤泥沖洗作業,今天(11日) ... 於 www.setn.com -

#30.「堤外便道」相關新聞 - CTWANT

烟花颱風逐漸逼近本島,新北市水利局表示,考量安全,堤外車輛請立即駛離,車輛只出不進,民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內,可利用二重疏洪道各越堤道路、新 ... 於 www.ctwant.com -

#31.蘇迪勒襲台台北二重疏洪道公園車道一片汪洋 - 新唐人亞太電視台

五股 二重疏洪道 ,每逢大雨必淹問題,持續數十年不變,考驗新北市長朱立崙, ... 昨晚中型 颱風 蘇迪勒一走一過,瞬間一切變汪洋,連來往公車都得繞道。 於 www.ntdtv.com.tw -

#32.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

但有踐蒸」悅飲餌楫得二為餌餌成 1 張貪往吾籍書宜三漢投|洞衰授詩客|俗若送 1 得 ... 為爾並日我見向上争文羈之帝者吾蓀有譽爲跋又日仲慎步后議周今蒙發颱風詩水陸懿 ... 於 books.google.com.tw -

#33.星光熠熠九位上將閃耀二重疏洪道 - 榮民文化網

淡水河為台灣北部母親之河,彎曲的河水流經基隆及雙北地區,向北流向淡水油車口而注入臺灣海峽。民國52年葛樂禮颱風造成台北淹水,53年爆破出口最窄處,使得海水倒灌, ... 於 lov.vac.gov.tw -

#34.中颱梅姬來襲北北基桃27日停班停課 - NOWnews今日新聞

提醒民眾,颱風豪大雨可能影響用水,建議儲水備用並節約用水。 ... 日上午9時完成關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門(俗稱水門)及二重疏洪道 ... 於 www.nownews.com -

#35.成蘆大橋

... 去上學,都會經過疏洪道的出口堰,由於這段路是疏洪道的行水區,所以每當颱風來 ... 疏洪道及堤防,讓三重地區永遠隔絕於水患之外,以現代人的眼光來看,二重疏洪 ... 於 home.sow.org.tw -

#36.[新聞] 房市賣壓大!全台10大重災區曝這區每十- 看板Gossiping

新北市這次共兩區進榜,以待售量最高的三重來說,由於鄰近台北市享有地利之便,且這幾年先後有仁義、二重疏洪道等重劃題材助攻,建商前仆後繼獵地 ... 於 www.ptt.cc -

#37.良田變沼澤 - 地圖會說話

這些地方本來是生產力很高的良田。 為了解決五股、蘆洲、三重經常淹水的問題,到了1980 年代,政府推動二重疏洪道計畫 ... 於 mapstalk.blogspot.com -

#38.新北注意!二重疏洪道5點準時封閉停車場「只出不進」

另外,位於位於新店溪、大漢溪、淡水河流域的水門(橫移門),以及二重疏洪道的越堤道路,加上新莊、樹林、板橋等地區的堤外便道、機車道,都將在5點 ... 於 www.upmedia.mg -

#39.台北怎麼變「海綿城市」?土地多吸水一公分,就能容受1000 ...

以台北市而言,目前雨水下水道系統能夠容受每小時78.8毫米的雨量,超越納莉颱風帶來的每小時76毫米。 「過去50年前的設定,並沒有預見未來的情境,那是 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#40.吊「貨櫃超商」躲颱風! 二重疏洪道攤商大撤離 - 天天要聞

生活中心/綜合報導. 「大雨製造機」潭美臺風來襲,外圍環流帶來豐沛雨量,二重疏洪道出現滯洪狀況,水深近半個輪胎高,怕車子泡水,許多車主趕忙來移車。 於 www.bg3.co -

#41.三颱鼎立!蘇拉颱風轉彎、路徑再修正!4大重點一次看

蘇拉颱風昨天凌晨才增強為強颱,今天清晨2點又減弱為中度颱風,但在海上過程仍有利颱風發展,後續也不排除再度增強為強颱。不少氣象專家都強調蘇拉颱風是範圍小但結構扎實 ... 於 www.edh.tw -

#42.快訊》下班注意!新北二重疏洪道、六號越堤道漫淹水進行管制

快訊》下班注意!新北二重疏洪道、六號越堤道漫淹水進行管制... 市、新北市及基隆市有局部大雨 ... 於 tnews.cc -

#43.村落的拆遷 - 重現蘆堤上村落-洲後村

拆遷至今已邁入第三十年,二重疏洪道如今除了疏洪功能外,還兼具了生態、休閒功能,洲後村村民更萬萬也沒有想過,蘆洲灰窯重劃區現今的繁榮遠超過洲子洋重劃區。 於 nas01.lcps.ntpc.edu.tw -

#44.不斷更新》卡努颱風兇猛逼台!雙北部分地區水門封閉,紅黃線 ...

除新店溪2號、3號、3-1號、基隆河11號及內溝溪1號、2號疏散門外,本市其餘疏散門於8月2日16時執行疏散門「只出不進」管制,20時起拖吊堤外滯留車輛, 22時 ... 於 www.storm.mg -

#45.新北河海音樂季聽歌吃美食滅火器壓軸演出 - Rti 中央廣播電臺

新北市河海音樂季繼在淡水漁人碼頭舉辦4天後,26日起一連2天在二重疏洪道的大都會公園舉辦,27日壓軸場次表演,新北市長侯友宜特地到場與民眾互動, ... 於 www.rti.org.tw -

#46.20120802蘇拉颱風二重疏洪道28年來水位最高 - YouTube

2012/8/2蘇拉 颱風 襲擊台灣加上漲潮,根據統計 二重疏洪道 是二十八年來水位最高的一次,完全發揮排洪功能,雖然損失疏洪道內的一些設施,但也保住新北市 ... 於 www.youtube.com -

#47.[新聞] 全台唯一「閃」颱超商!避難1次要價近40 - Gossiping板

新北二重疏洪道旁一家超商,因為位在行水區,是全台唯一會閃颱風的超商,隨著烟花逐漸靠近,對店家造成威脅,今天(7/22)晚間趕緊出動壯丁「拆店」, ... 於 disp.cc