人從眾板橋中山路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾玉明寫的 往高處行 可以從中找到所需的評價。

另外網站[生活] 人从众板橋中山店開幕9折- 看板BigBanciao - PTT台灣在 ...也說明:新北市板橋區中山路二段239號電話:(02)2964-6064 營業時間:11:00~22:00 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.251.137 (臺灣) ※ 文章 ...

中原大學 設計學博士學位學程 趙家麟所指導 黃彥文的 都市人本街道轉型過程中之社會性議題研究—以桃園市中壢區為例 (2020),提出人從眾板橋中山路關鍵因素是什麼,來自於都市、人本街道、社會性、中壢、街道演變、老街區、重劃街區。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 張峻嘉所指導 陳怡帆的 板橋婚禮產業的地景形塑 (2018),提出因為有 板橋、婚紗街、喜餅街、符號、第三空間的重點而找出了 人從眾板橋中山路的解答。

最後網站板橋中山店 - Shop找店點 TASTy西堤牛排則補充:地址:. 新北市板橋區中山路一段6號2樓 ... 鄰近府中商圈,為板橋舊火車站附近,板橋地區熱鬧商圈,各式服飾店,3C賣場林立於此,還有板橋誠品百貨於此。

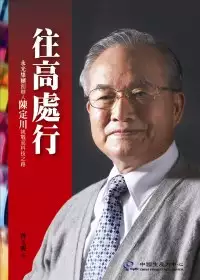

往高處行

為了解決人從眾板橋中山路 的問題,作者曾玉明 這樣論述:

從礦工的兒子到高科技跨國企業集團董事長陳定川從低谷向上,攀越高峰 從幼年撿煤炭、街頭幫人賣麵、進工廠打雜、當會計、做業務…,到高科技跨國企業集團董事長。陳定川從低谷向上,攀越高峰。 從一九四八年進入職場開始,陳定川經歷、見證台灣六十年的發展軌跡,是典型不畏艱困、奮發向上的成功企業家。 他在生命多個關鍵點結下善緣,受到提拔;憑著堅韌毅力與崇尚美德之心,正派耕耘,卓然有成。 他的故事可以打動有心向上的青年,也是企業經營者的楷模。 作者簡介 陳定川(說故事) 淡江大學國貿系畢業。一九三五年四月出生於台灣土城。 現任永光集團榮譽董事長;國際基督徒工商人員協會中華民國總會、國寄讀

經會台灣總會、台灣區染顏料公會等榮譽理事長;聖光神學院、基督教研究所、禧年文教基金會、華人佈道基金會、培基文教基金會等董事長;華福會、中華福音神學院、宇宙光等董事。 曾任國際基甸會中華民國總會理事長、國際理事、建國中學家長會會長、台北市染顏料公會理事長。 著有《永仰榮光》一~三輯。 曾玉明(寫故事) 東吳大學中文系畢業。 現任中國生產力中心管理師。文字工作者,曾於多家雜誌及出版社服務。 這是自寫、自編的第一本著作。願將聆聽珍貴生命故事的心得,一字一句,真實呈現。

都市人本街道轉型過程中之社會性議題研究—以桃園市中壢區為例

為了解決人從眾板橋中山路 的問題,作者黃彥文 這樣論述:

街道在一個城市的角色和功能為何?對於城市生活的影響有多深遠?街道除了交通運輸的功能外,也是都市主要的公共空間,更是社會活動與經濟行為的主要場域。台灣城市20多年來推動人本街道的政策,一再出現立意良善的改造計畫遭受民眾阻礙的現象,造成城市環境品質難以提昇的困境,這個糾結的困境需要被深入的探討與理解。本研究從城市街道多個面向的社會性議題切入探討。本文從台灣街道形成之都市規劃理論出發,從文化與哲學的角度探討人本與人本街道的理論,以及空間倫理及永續發展的關係,彙整與街道相關的經濟社會理論及交通發展文獻,進一步解析優良案例及其推動之經驗,從推動成果及其制度面回應與社會經濟間的關係。實證研究之部分,本文

以中壢城市之演變為探討,並分別以中壢歷史城區之老街區,與新興重劃之海華特區做為案例,分析歷史街區與新興重劃區,在推動人本街道改善時分別遇到的問題與困境。老街區街道在多次拓寬和路線更動之下,沿街面產生複雜的街道界面、地權界面與建築介面的重疊與衝突,衍伸複雜的權益糾葛。海華特區雖然沒有介面界面的複雜矛盾,但新興重劃區在以道路取代街道的體系背景下,產生公有道路與私人社區人行空間難以銜接的困境。這些都形成人本街道政策推動困境中之社會性背景。本研究將街道空間當作一個完整的知識主題,從社會經濟、歷史文化與規劃體系上做整合性的探討。結論提出四點台灣當前人本街道轉化的理念與原則:(一)在觀念上必須改變對街道的

認知及處理方式;(二)在知識上必須將街道整合成一種普遍而可以落實的完整專業;(三)在執行面上應該了解人本街道的落實是一個持續性而非一次性的工程;(四)在落地推動人本街道的作為必須能因地制宜。

板橋婚禮產業的地景形塑

為了解決人從眾板橋中山路 的問題,作者陳怡帆 這樣論述:

本研究以板橋的喜餅街和婚紗街做個案研究,企圖將文化與空間建立關聯,說明文化地景的形塑過程。板橋地區在漳州移民、日本殖民影響與戰後台灣的社會文化變遷下,形成了當代的婚俗樣貌。這些婚俗物品,藉由諧音、物的功能、特性或儀式流程,呈現了社會的價值觀與禁忌。其中,舊式婚俗喜餅業和新式婚俗婚紗攝影產業,具有選購性中地物的特性,區位特徵為聚集經濟取向。而板橋喜餅街和婚紗街的出現,與都市階層相關。戰後板橋隨著台北都會區發展,成為鄉村移民遷移就業之衛星都市。1990年代,板橋婚紗街與喜餅街依序成形,呼應了衛星都市轉型階段的發展。2000年後,在新板橋特定區域發展下,都市機能趨完備,成為台北都會區之副都心。雖然

舊車站商圈衰退,但至2010年前板橋婚禮產業,仍維持發展未衰。喜餅業和婚紗業的符號選擇,都具有特定文化傾向,再分別以大眾傳媒,推動板橋婚禮專業街形象。地方政府透過集團結婚和介壽婚紗公園的塑造,改變了公園戒嚴的政治意涵,轉為婚禮符號的文化地景。

想知道人從眾板橋中山路更多一定要看下面主題

人從眾板橋中山路的網路口碑排行榜

-

#1.新北市板橋區中山路二段239號 - 餐飲貼文懶人包

門市據點- 人从众厚切牛排館。 地址:(830009)高雄市鳳山區文濱路130號1樓. 電話:(07)777-5718 ... 於 diningtagtw.com -

#2.板橋店|捷運新埔站|平價牛排|濃湯,大蒜吐司,飲料,冰淇淋 ...

2樓還有Meiji日本明治冰淇淋,有4種口味可以選擇,很適合當作飯後甜點。 店家資訊↓. 人从众厚切牛排-板橋店. 地址:新北市板橋區文化路一段435巷7號2 ... 於 katesnote.pixnet.net -

#3.[生活] 人从众板橋中山店開幕9折- 看板BigBanciao - PTT台灣在 ...

新北市板橋區中山路二段239號電話:(02)2964-6064 營業時間:11:00~22:00 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.251.137 (臺灣) ※ 文章 ... 於 ptttaiwan.com -

#4.板橋中山店 - Shop找店點 TASTy西堤牛排

地址:. 新北市板橋區中山路一段6號2樓 ... 鄰近府中商圈,為板橋舊火車站附近,板橋地區熱鬧商圈,各式服飾店,3C賣場林立於此,還有板橋誠品百貨於此。 於 www.tasty.com.tw -

#5.人从众-板橋中山店 - LINE熱點

【LINE熱點】人从众-板橋中山店, 牛排, 地址: 新北市板橋區中山路二段239號,電話: 02 2964 6064。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#6.人从众厚切牛排(板橋新埔店) 在城市Banqiao District

人从众 厚切牛排(板橋新埔店) 在城市Banqiao District 通过地址220013台湾新北市板橋區文化路一段435巷7號, 2樓. 於 taiwan.worldorgs.com -

#7.TASTY西堤牛排(板橋中山店)的食記、菜單價位 - FonFood瘋美食

TASTY西堤牛排(板橋中山店) (288篇食記) 位於新北市板橋區屬於板橋府中商圈商圈靠近捷運府中站, 地址:新北市板橋區中山路一... 電話:02-2... 用餐方式:單點。 於 www.fonfood.com -

#8.【台北市中正區】人从众厚切牛排館-補習街美味鐵板牛排

店內美食吃到美食,真是開心,完美一天店家資訊店名: 人从众厚切牛排館(南陽街) 地址: 台北市中正區南陽街30號電話: 02 2388 8333. 於 aweipixnet.pixnet.net -

#9.【台北美食】台北車站平價牛排人从众厚切牛排館 - 小芝芝

台北車站補習班學生多,周遭都賣著平價的美食,南陽街上的人人人牛排(人从众厚切牛排館)XDD人人人比較好記. 每到用餐時間總是川流不息,人从众厚切牛排館環境更是別於 ... 於 hx271.tw -

#10.【板橋文化路】牛仔部落(新埔店) / 平價厚切牛排.沙拉吧吃到飽

101.05= 今年的母親節當天,我們就二個人到新埔捷運站的牛仔部落大口吃肉,準備慶祝母親節了!(嗯,哪來的母親?XD) (結果我放的是雞排照, ... 於 elsa30.pixnet.net -

#11.新北市板橋區中山路二段239號的彩蛋和評價 - 電影和影城推薦 ...

人从众 厚切牛排-板橋中山店, 新北市. 97 likes · 6 talking about ... 板橋區中山路二段239號, Xinbei, New Taipei City, Taiwan 220089. Get Directions. See Menu. 於 movie.mediatagtw.com -

#12.人从众厚切牛排-板橋中山店 - Facebook

人从众 厚切牛排-板橋中山店, 新北市. 123 likes · 9 talking about ... 板橋區中山路二段239號, Xinbei, New Taipei City, Taiwan 220089. Get Directions. See Menu. 於 www.facebook.com -

#13.人从众厚切牛排館(板橋店) - 海麗安的部落格

新埔站一號出口旁開了人从众牛排館, 海麗安小姐對人从众牛排館的印象都很不錯,於是就約妹妹一起吃晚餐~ 人从众牛排館1樓是misterdonut 門口有菜單 ... 於 fanxin2973.pixnet.net -

#14.人从众厚切牛排(板橋中山店) 菜單|New Taipei City 推薦餐廳

人从众 厚切牛排(板橋中山店) 在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#15.【台北– 食】人从众厚切牛排館- 西門店 - RLai Diary

西門町鬧區180元起的平價牛排,自助吧飲料、湯品和麵包吃到飽. 於 rlaidiary.com -

#16.特香齋西餐廳

乍聞『特香齋』 會讓人猜測這是一間素食餐廳?亦是與佛教文物相關之店名? 對於長期居住板橋地區的民眾而言,『特香齋』卻是遠近馳名的板橋美食、眾所皆知的高級牛排 ... 於 www.tscr.com.tw -

#17.主餐200元起buffet吃到飽,還免收服務費.人从众厚切牛排館

人从众 厚切牛排館鄰近許多美食餐廳,要順利存活需要兩把刷子才行;. 距離捷運蘆洲站有一段距離,旁邊有嘟嘟房停車場,路旁有不少機車停車格,開車 ... 於 ireneslife.com -

#18.厚切牛排中和中山路

厚切牛排中和中山路情報,人从众(音同:人從眾)想表達的就是遵從眾人的意思。人从众之所以能成長至今 ... 地址:新北市板橋區中山路一段158巷7號. 電話:02-2957-1717. 於 needmorefood.com -

#19.人从众厚切牛排館板橋在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

| 板橋中山店-人从众厚切牛排館(220089)新北市板橋區中山路二段239號. | 人从众厚切牛排館(板橋店) @ 海麗安的部落格:: 痞客邦::新埔站一號出口旁開了人从众牛排館, 海麗 ... 於 hkskylove.com -

#20.麵包、飲料、冰淇淋吃到飽人从众厚切牛排菜單及價位!

之前吃過【人从众厚切牛排】大安店感覺相當棒,一直念念不忘其平價、高CP值的美味,這回我們跑來【人从众厚切牛排復興店】大塊朵頤了,用餐空間更為 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#21.人从众厚切牛排館 - 1111人力銀行

職缺招募|人从众(音同:人從眾)就是遵從眾人的意思。人从众之所以能成長至今規模絕非一人所及,人从众厚切牛排一切以人為本的信念一直堅持走過來,並依此信念做出 ... 於 www.1111.com.tw -

#22.[板橋中山路-近家樂福]秤重的牛排--得克薩斯食坊TEXAS ...

歡迎加入粉絲團:[爆肝工程師的美食腳印] 一起探訪,桃園中壢在地的好味道! 健康美味平價奢華旋風熟成美國頂級牛排板橋家樂福旁-得克薩斯食坊店名: ... 於 firebird0616.pixnet.net -

#23.板橋∣中山路∣來一嗑牛排 - Papillon的Blog: 溼度71 溫度21

雞腿排本身就是椒鹽調味了,因此改點黑胡椒口味,這樣下面的面才有醬可搭。整片煎的酥脆的雞腿排,裡面的雞肉相當多汁,一整個吃起來相當令人滿意! 另外值得一 ... 於 papillon1816.pixnet.net -

#24.人从众厚切牛排( 敦化店)__重新燃燒台式鐵板魂!賣到凌晨|鐵 ...

鍋爐上的鐵板,可以說是餐飲從業人員從早到晚的最佳利器平日上班前外帶的鐵板麵、蔥油餅,到中餐享用的熱騰騰鍋貼最後就是你我都相當熟悉的鐵板牛排。 於 jop6404.pixnet.net -

#25.[景美站]人从众厚切牛排景美店/32oz巨無霸牛排大挑戰鐵板照燒 ...

在京華城附近的Meal & Wine MW時尚義法料理&酒品,一直頗受… [民權西路站]綻1852 牛排龍蝦專賣~融入台菜靈魂吃出感動的頂級美味. 於 ifunny.blog -

#26.人仌眾厚切牛排 - Playmisty

人從眾 厚切牛排館關於人從眾餐飲快訊美味菜單門市據點聯絡我們菜單介紹LOCATION STORE 門市據點基隆市臺北市新北市桃園市所有門市立即訂位永和中正店地址:(234042)新 ... 於 www.playmisty4.me -

#27.人从众厚切牛排板橋中山店 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向板橋的人从众厚切牛排板橋中山店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#28.『樂活‧食記』人从众厚切牛排板橋店,親民單價

今天要分享給大家的食記,是位於捷運新埔站一號出口的人从众厚切牛排板橋店, 因為疫情的影響,在一級戰區的一號出口,有不少店家都搬風過一輪, 於 boookit.blogspot.com -

#29.「板橋中山路二段牛排」情報資訊整理 - 食在北台灣

Get Directions. See Menu. Rating · 4.2. (5 reviews). 162 people checked in here. +886 2 2964 ... ... 人从众厚切牛排-板橋中山店, 新北市. 於 lovetpe.com -

#30.板橋中山店 - 人从众厚切牛排館

(220089)新北市板橋區中山路二段239號. 於 www.jencongzhong.com.tw -

#31.【新北蘆洲牛排館】『人从众厚切牛排館 - 小噗扒飯食記

店家資訊: 人从众厚切牛排館-蘆洲店地址: 新北市蘆洲區長榮路68號電話: 02-8286-6085 營業時間: 11:00am~23:00pm FB: 人从众厚切牛排-蘆洲店在台北. 於 alicehuang1199.pixnet.net -

#32.人从众厚切牛排館埔墘 :: 台灣豬豬真好吃

台灣豬豬真好吃,人从众厚切牛排板橋中山店,人从众厚切牛排館價錢,人从众厚切牛排 ... 今天要分享的食記是上週在新埔站一號出口新開幕的人从众厚切牛排板橋店開幕期間 ... 於 twpig.iwiki.tw