人民日報即時新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦GustaveLeBon寫的 烏合之眾:激情、非理性、領袖崇拜,盲目群體的心理陷阱 和章小東的 吃飯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人民網 - MBA智库百科也說明:人民網(互聯網上最大的中文和多語種新聞網站之一官方網站網址:http://www.people.com.cn/人民網是世界十大報紙之一《人民日報》建設的以新聞為主的大型網上信息發佈 ...

這兩本書分別來自時報出版 和麥田所出版 。

國防大學 政治學系 顏錦標所指導 魏弘武的 共軍機艦繞臺事件對軍事訓練役新兵轉服志願役意願影響之研究 (2021),提出人民日報即時新聞關鍵因素是什麼,來自於心理威懾、共軍機艦繞臺、從軍意願、需求層次理論。

而第二篇論文國防大學 政治學系 劉興祥所指導 王英杰的 中共「一帶一路」軍事戰略發展之研究 (2021),提出因為有 一帶一路、軍事戰略、中共、絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路的重點而找出了 人民日報即時新聞的解答。

最後網站人民网_网上的人民日报則補充:人民网,是世界十大报纸之一《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息发布平台,也是互联网上最大的中文和多语种新闻网站之一。作为国家重点新闻网站,人民网以新闻 ...

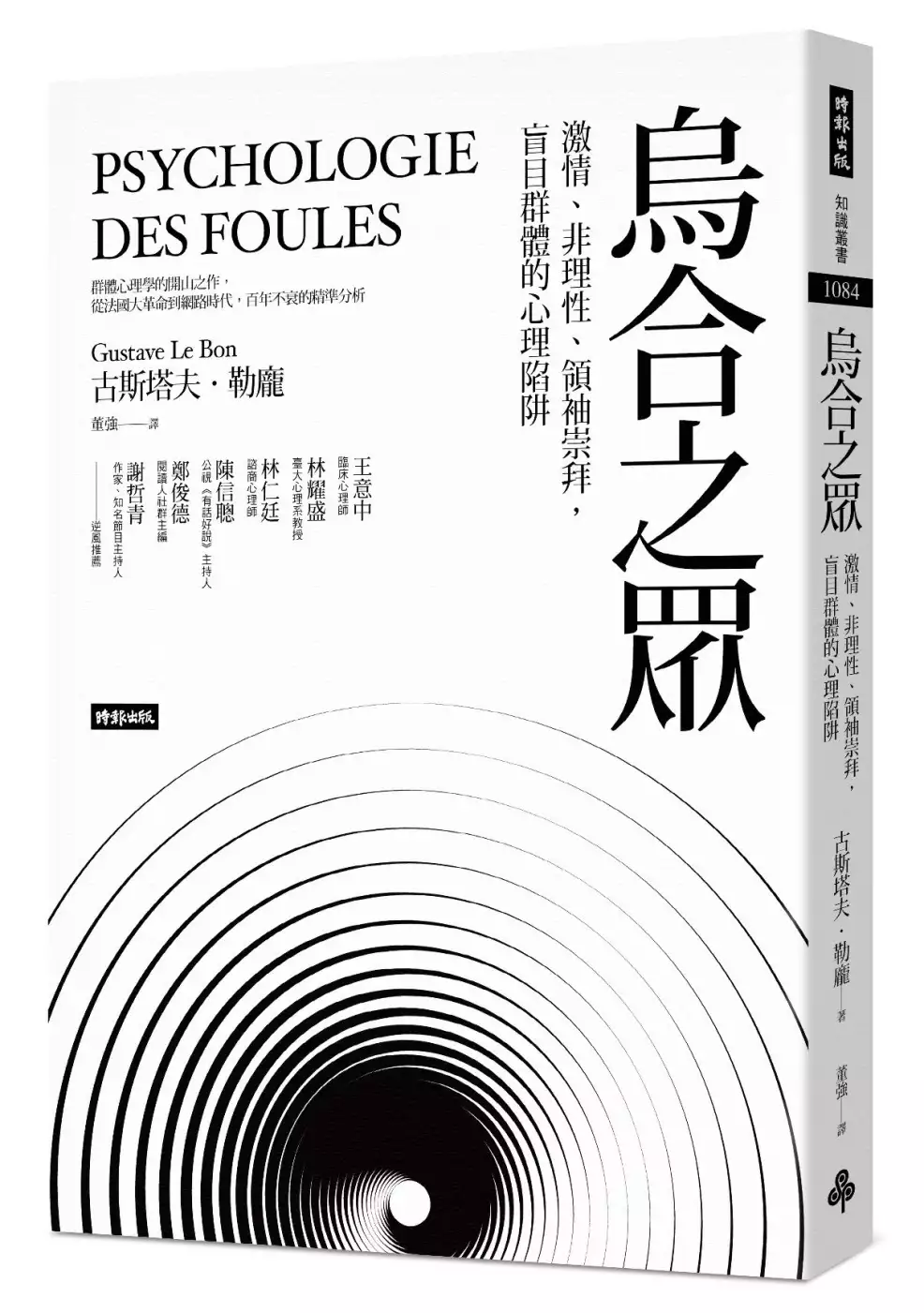

烏合之眾:激情、非理性、領袖崇拜,盲目群體的心理陷阱

為了解決人民日報即時新聞 的問題,作者GustaveLeBon 這樣論述:

「有些想法、有些情感,只有在個體成為群體時,才會湧現出來,或者轉化為行動。」――勒龐 群體心理學的開山之作,從法國大革命到網路時代,百年不衰的精準分析 為什麼人在群體中,總是想要想要擁抱偶像、服從領導,甚至願意自我犧牲或變得激動暴力? 為何假消息容易流傳、網路開戰就想置板凳、多人按讚就會變得勇敢? 這一切難解的現象,都可以從群體的心理特徵找到解答。 日常生活中,我們常常陷入不自主的群體行為,從瘋搶衛生紙、排隊美食、當一日球迷,只要發現情緒被點燃或是出於某種認同感,就會加入各種分眾群體。但往往事情過後,冷靜下來,會發現自己在群眾中不像平常的樣子。有時過於激情、有

時過於憤怒、有時不考慮後果,這都是群體心理的效應。 勒龐是現代心理學的先驅,比佛洛伊德更早發現集體無意識的作用。他從法國大革命、拿破崙執政等等社會巨大變革中觀察到,當人們在某種號召、認同或是標籤下形成群體時,就會進入類似催眠的狀態。在那時,無論智力多少、學歷高低,人都會只憑著本能、情感、外在刺激或暗示,隨著群體的潮流前進。在裡面,每個人的異質性都會不見,情緒相互傳染,只剩下如狂熱宗教般的靈魂與衝動。 勒龐認為,幾乎重大的歷史事件都是由激情的群眾運動所推動,而意見領袖就宛如操控群眾心理的天才一樣。今日,由於網路的發展,群體效應更容易生成。在這個眾聲喧嘩的時代,若想在如漩渦般的群眾

潮流中保持清醒,《烏合之眾》不啻為潑自己冷水的一記棒喝。 逆風推薦 王意中(臨床心理師)、林耀盛(臺大心理系教授)、林仁廷(諮商心理師)、陳信聰(公視《有話好說》主持人)、鄭俊德(閱讀人社群主編)、謝哲青(作家、知名節目主持人) 各界好評 「透過作者的筆觸,讓我們試著從群體之間,適時清明抽離出來,仔細審視過往,自己未曾遇見在群體裡的想法、行為與感受的狀態。思考繼續留在原地,或瀟灑選擇離開。」――王意中,臨床心理師 「當我們肯認尊重多樣性的他者,不會恐慌陷入盲從的喪失個性的去責任化,而能轉向『照顧自我、關切他人』的一種連結關係歷程,這是跨時空閱讀本書的價值重探。」――林耀盛

,臺大心理系教授 「社會心理學的主張是『你在哪(環境)』的影響大於『你是誰(人格)』,群眾心理正是此議題,但我們每個人都可以是特異分子的,不要讓這些影響無意識的發生,欣賞歧異與多元選擇,保有思考能力,才有真正自由抵抗團體心理陷阱。」――林仁廷,諮商心理師 「群眾愚昧是否能導向智慧呢?答案也是可以的,關鍵依舊在群眾,而解答就在勒龐一八九五年出版的《烏合之眾》這本書裡頭,距今已一百多年,但即使現在讀來依舊歷歷在目影響深遠。」――鄭俊德,閱讀人社群主編

共軍機艦繞臺事件對軍事訓練役新兵轉服志願役意願影響之研究

為了解決人民日報即時新聞 的問題,作者魏弘武 這樣論述:

本研究旨在探討新媒體報導中共軍機艦繞臺新聞,對軍事訓練役新兵之威懾感受度與轉服志願役意願之影響。在過去研究得知,從事職業軍人這份職業可以獲得經濟上的保障,生活得以溫飽滿足生理需求;亦有研究指出,從軍得以滿足自我實現的需求,實現保國衛民的理想。因此,依據Maslow需求層次理論的觀點,在得知個體為了滿足最基礎的生理需求或為了滿足最終的自我實現需求而從軍後,可以推論需求層次中的各個階層均為從軍意願的動機。本研究發現新兵接觸新媒體報導中共軍機艦繞臺事件的時間越多,將加深心理威懾感受度,而使新兵認為中共以武力犯臺的機率大為提升,戰事的爆發,將使得職業軍人這份工作會有生命安全上的威脅。當安全需求不再獲

得滿足,將導致部分新兵從軍意願降低,進而影響國軍招募成效,間接削弱國軍戰力。本研究探討軍事訓練役新兵,在頻繁接觸中共軍機艦繞臺新聞後,所可能遭受的影響,以供國防部相關部門未來在推行招募政策時之參考。

吃飯

為了解決人民日報即時新聞 的問題,作者章小東 這樣論述:

過去的味道,小時候的味道,我自己的味道 我找到了吃飯,卻丟失了味道,這是我在異鄉的長夢裡常常出現的味道 ──寫情,她最動人 ★九歌百萬小說獎入圍、最老練的小說新手 章小東 尋找吃飯味道的歡快歲月 ★文學評論家 劉再復∕英國曼布克獎入圍、作家 閻連科 有情推薦 ★民國最後的閨秀 張充和女士 親筆題字 人的嘴巴有兩個功能,一是吃飯,二是說話 吃飯,也就是爭取吃的權利,說的權利 一個赤手空拳的文科留學生丈夫,一個剛上小學的孩子,一個只會中文、不會英文的知識分子女子,三個人組成的家庭,在一塊陌生的土地上展開全新的生活。身邊沒有父母,沒有兄弟親人,沒有家鄉的庇護。吃飯,是

最重要的事。 .這一口飯,吃的有故事: 我一邊品嘗著蔥油餅,一邊想像著台灣眷村的情景。 眷村是不是和我們所居住的外國留學生宿舍有些相像呢?這就好像是遠古時代的群居,緩緩流過來的一個淺灘。在這個淺灘裡面,聚集了變了名稱的群居。大家喜歡聚集在一起,左鄰右舍擠在一起,逢年過節大家聚在一起吃個飯,平常日子多做個新鮮小菜,也要端到隔壁人家分享一下。這就是我們在外國留學生宿舍的生活。 .這一口飯,吃出好滋味: 我把這些骨頭清洗乾淨以後,便放入一個最大的湯鍋裡煮開。我發現這裡的牛骨頭油厚骨髓多,蔬菜不需要煸炒,直接加入猛煮,不用特別的技巧,就會燉出一鍋非常美味的羅宋湯。 .這一口飯,吃

的是親情: 我一直想告訴母親關於我的「吃飯」的故事,卻因為害怕打攪我的「吃飯」,等待了一天又一天。終於,一切趨向定當,我可以平心靜氣地坐在母親身邊,告訴母親,關於我的吃飯的故事了。不料,母親已經不會聆聽我的故事,不會吃飯了。對此我感到心痛。假如可以讓我在「吃飯」和「母親」當中重新選擇,我一定會選擇後者。 我感覺到,遠在另外一個世界的母親,已經開始傾聽我的故事。 作者簡介 章小東 1956年出生於中國上海。在上海讀了小學、中學和大學;當過教師、編輯和資料員。 1989年隨夫攜子移居美國,在美國的一家華人報社當記者、編輯和排版。 五年後重新回到學校,學習有關電腦技術,接著在一家

美國電力設計公司工作了十年。 自1980年代初期開始在台灣、香港、中國大陸、美國、歐洲等地報刊雜誌陸續發表散文百餘篇,散見於《聯合報》、《中央日報》、《傳記文學》、《明報月刊》、《香港文學》、《大公報》、《世界日報》、《十月雜誌》、《光明日報》、《文匯報》、《人民日報》、《新民晚報》等。 著有長篇小說《火燒經》(麥田出版)。

中共「一帶一路」軍事戰略發展之研究

為了解決人民日報即時新聞 的問題,作者王英杰 這樣論述:

近期,中共推動「一帶一路」的戰略構想受到全球各國眾所矚目的焦點,比較明確的政策輪廓起緣於2013年9至10月份期間,中共領導人習近平出訪中亞與東南亞時,向各國提出以中國古代絲綢的陸上古道與水路貿易路線為架構。 習近平主政下的「一帶一路」建設是戰略布局的重要部分,從和各國「戰略對接」至成為命運共同體,這個號稱習近平最重要的外交戰略,成功關鍵在得到沿線各國的支持與配合。其中,在政治、經濟兩具引擎帶動的背後,須賴外交做聯結、軍事做後盾,因而有著雄心勃勃的軍事布局設想。中共重視「一帶」跨境陸運基礎建設,提升跨境綜合運輸能力以促進經濟對外發展,配合既有交通路網建設,一旦完善,亦可轉做陸上

軍事用途,進行軍事物資籌補輸送。本文主要探討中共推動「一帶一路」戰略發展與意涵,以作為我國未來總體戰略發展之參考;另檢視各國在面對中共經濟利多的同時,對國防安全上的恐懼將無可避免的加深。就軍事戰略的觀點,探尋中共「絲路」倡議背後戰略意圖,以為我軍事備戰之因應參考。

人民日報即時新聞的網路口碑排行榜

-

#1.即時新聞--人民網海南頻道

退出. 登錄人民網通行証 立即注冊. 記住登錄狀態. 忘記密碼? 人民網 >> 人民網海南頻道 >> 海南新聞 >> 即時新聞. 國內分公司. 北京 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 ... 於 hi.people.com.cn -

#2.人民日報 - 香港經濟日報hket.com

官媒《人民日報》健康客戶端引述上海專家稱,中藥「化濕敗毒」顆粒,與輝瑞特效 ... 國家新聞出版署發布1月國產網絡遊戲審批信息,共88款遊戲獲批,其中手游佔84款, ... 於 service.hket.com -

#3.人民網 - MBA智库百科

人民網(互聯網上最大的中文和多語種新聞網站之一官方網站網址:http://www.people.com.cn/人民網是世界十大報紙之一《人民日報》建設的以新聞為主的大型網上信息發佈 ... 於 wiki.mbalib.com -

#4.人民网_网上的人民日报

人民网,是世界十大报纸之一《人民日报》建设的以新闻为主的大型网上信息发布平台,也是互联网上最大的中文和多语种新闻网站之一。作为国家重点新闻网站,人民网以新闻 ... 於 www.people.com.cn -

#5.24小時全球新聞滾動| 大紀元

前中共官媒記者林宇丹明白了中共對中國人民製造騙局、了解真相後感慨道。 ... 《華爾街日報》週六(1月28日)報導說,2022年的美國失業率處於半個世紀以來的低點,尤其 ... 於 www.epochtimes.com -

#6.金報--人民網

12月15日,由中國音像與數字出版協會指導,人民網主辦、金報電子音像出版中心承辦的2021游戲公益盛典在廣州舉辦。本屆盛典上,產、學、研各界嘉賓圍繞“發揚榜樣力量,彰顯 ... 於 jinbao.people.cn -

#7.人民日報- 信報網站搜尋結果- 即時新聞金融脈搏獨立股票投資 ...

人民日報 :否定九二共識兩岸關係將地動山搖 · 即時新聞 時事脈搏. 2022/07/28 12:00. 官媒籲以開發性金融支持新基建 · 即時新聞 中國財經. 2022/07/25 09:43 ... 於 m.hkej.com -

#8.人民日報:防控要求更高堅決克服麻痹鬆懈|兩岸 - 商業電台

人民日報 :防控要求更高堅決克服麻痹鬆懈《人民日報》發表署名《仲音》的文章,指堅持第九版防控方案,落實二十條優化措施,對. ... 更多即時新聞. 於 www.881903.com -

#9.香港放寬防疫人民日報:堅持清零不得大意- 中央社即時新聞

(中央社台北21日電)香港COVID-19疫情趨緩,今天起放寬防疫措施。對此,中共官媒人民日報今天刊文警告香港應堅持「動態清零」,來不得半點大意,一旦錯誤 ... 於 ti.tioent.com -

#10.即時新聞--四川頻道--人民網_網上的人民日報

人民 網四川頻道--滾動新聞。7x24小時滾動播報以四川為主的,最新最快的時政,社會,生活,財經,房產,交通,汽車,教育,便民等新聞. 於 sc.people.com.cn -

#11.遭人民日報點名「醜化中國」 范世平笑稱:一種殊榮| 自由電子報

即時新聞 /綜合報導〕中國官媒「人民日報」26日撰文點名台灣6名主播、媒體人「挑撥仇恨」、「醜化大陸」。對此,遭點名的台師大政研所教授范世平 ... 於 today.line.me -

#12.人民日報相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的人民日報相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 ... Yahoo奇摩(即時新聞). 於 tw.news.yahoo.com -

#13.越南人民报网

《人民报》是越南共产党中央委员会机关报,越南党、国家和人民的声音。在抗法国殖民战争时期,《人民报》于1951年3月11日在越北战区正式创刊。 於 cn.nhandan.vn -

#14.時政--人民網

即時新聞. 堅決防止未成年人沉迷網絡游戲——國家新聞出版署有關負責人就《關於進一步 ... 人民網·中國共產黨新聞網“時習之”欄目摘錄了習近平的精彩講話,與您一起學習。 於 politics.people.com.cn -

#15.人民日报 - 中国日报网

这个春节,记得给妈妈一个拥抱 · 春运里的中国,充满勃勃生机 · 我国有效发明专利产业化率为36.7% · 坚决打好农村地区疫情防控这场硬仗 · 2022年我国造船完工量占全球总量47.3% ... 於 cn.chinadaily.com.cn -

#16.華爾街日報中文網_突發新聞,商業,經濟,金融,財經,國際 ...

華爾街日報中文網實時報道美國,中國,亞洲,歐洲乃至全球的突發新聞,商業,經濟,金融,財經,國際新聞。同時提供高質量的商業分析,深度報道,專欄,圖片,視頻。 於 cn.wsj.com -

#17.電子新聞網

中時電子報 · 民生報電子版 · 聯合新聞網 · 中央日報 · 政大大學報 ... 廣播媒體. TVBS即時新聞 · 東森新聞網 · 民視新聞網 ... 人民日報數據庫 · 人民日報 · 文匯報. 於 www.wnvs.cyc.edu.tw -

#18.即時| 聯合新聞網

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#19.《人民日報》:堅持動態清零不動搖不走樣 - 澳門力報

《人民日報》今日發表評論文章指,當前,國內新發疫情不斷出現,受病毒變異和冬春季氣候因素影響,疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大,防控形勢仍然 ... 於 www.exmoo.com -

#20.即時| 世界新聞網

世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞;除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外,更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的 ... 於 www.worldjournal.com -

#21.首頁頭條--人民網

人民日報 社概況 | 關於人民網 | 招聘英才 | 廣告服務 | 合作加盟 | 供稿服務 | 網站聲明 | 網站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH. 人民網版權所有,未經書面授權禁止使用 於 www.people.com.cn -

#22.人民日報發文稱必須堅持動態清零 - RTHK News - 香港電台

《人民日報》發表文章,指動態清零可持續,而且必須堅持。 ... 即時新聞. 主頁 · 即時新聞 · 大中華. 人民日報發文稱必須堅持動態清零. 於 news.rthk.hk -

#23.人民日報| 新唐人中文電視台在線

中共官媒《人民日報》11月20日發表針對防疫「二十條」撰寫的第八篇評論文章,稱堅持「動態清零」總方針. ... 大家好,歡迎收看週五(6月25日)的《新聞大家談》。 於 www.ntdtv.com -

#24.人民网国际

人民 网 国际. 滚动 国际观察 时事快报 独家报道 图说世界 中国外交 日美英俄韩澳新 · 钟声·望海楼·大使随笔·国际论坛·国际视点. 即时新闻. 於 world.people.com.cn -

#25.本網原創--時政--人民網

即時新聞. 慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮開始 時政新聞眼丨 ... 人民網2021年全國政協重大專項工作委員宣講活動專題上線 2021-09-27 ... 於 politics.people.com.cn -

#26.圖畫錯!人民日報宣傳「港版國安法」 變「卡死」香港 - 自由時報

〔即時新聞/綜合報導〕中國上月在人大強推「港版國安法」,提前取消香港的「一國兩制」,引起國際社會強烈譴責;然而,中共依然持續啟動國家機器大力 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.戰狼來了: 關西機場事件的假新聞、資訊戰 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

人民日報 拿最近內蒙古的朱日和閱兵詮釋:「祖國是戰狼2 的關鍵詞, ... 看一下日本或國際媒體的報導)成為台灣許多媒體的「即時新聞」,並造成本地名嘴、政客跟著譁然。 於 books.google.com.tw -

#28.滚动新闻--人民网

网站首页党网·时政经济·科技社会·法治文旅·体育健康·生活观点访谈国际军事港澳台湾视频图片教育房产. 登录注册. 退出. 分类列表. 时政 高层; 财经 产经; 社会 法治 於 news.people.com.cn -

#29.《人民日報》連續三日刊登評論文章強調堅持動態清零

《人民日報》連續三日刊登評論文章,強調要堅持動態清零。文章指出,目前全球疫情仍在高位 ... 東張+ | myTV SUPER 24小時即時新聞本地、國際時事熱話. 於 www.mytvsuper.com -

#30.中國時報 - 中時新聞網

《中時新聞網》 中國時報新聞最新列表. 於 www.chinatimes.com -

#31.中國官媒堅持清零《人民日報》15度發聲不動搖 - 壹蘋新聞網

官媒《人民日報》今天第15度刊發文章,強調動態清零不動搖, ... ☆FB按讚追蹤《壹蘋新聞網》各大臉書粉絲團,即時新聞到你手,不漏任何重要新聞! 於 tw.nextapple.com -

#32.中國促重點新聞網站「海外建設發展」|即時 - 端傳媒

圖為人民日報的官方Facebook Page。端傳媒攝影部. 中國共產黨第十八屆五中全會於上月底剛剛閉幕,中央網絡安全和信息化領導小組辦公室(下稱「中央網 ... 於 theinitium.com -

#33.《人民日報》籲金正恩速訪北京 - 即時新聞

中國《人民日報》社論指出,北韓領導人金正恩應「儘速」訪問北京,這是《人民日報》罕見地直接邀請金正恩訪華,目的是與北韓領導人直接溝通。 於 hk.on.cc -

#34.去年內地超市經營回暖44.3%企業銷售正增長 - 明報

昨日是宋慶齡誕辰130周年,《人民日報》第五版發表中共中央黨史和文獻研究院的長篇紀念文章〈永遠和黨在一起——紀念宋慶齡同志誕辰130周年〉。 於 www.mingpaocanada.com -

#35.【鐵腕清零】人民日報連續三天刊登署名文章為清零政策辯護

《人民日報》連續三天刊文為「清零」辯護。分析認為,顯示習近平在權鬥中處上風。有評論指,對「清零」的態度成黨內審視官員是否忠於習核心的標準, ... 於 www.rfa.org -

#36.面對各種線上即時新聞查詢系統及新聞光碟系統相繼發行

基本上,線上即時新聞查詢能夠滿足許多圖書館及讀者的需求,未來也是必然發展的趨勢。然而現階段剪報工作仍應併行,並且 ... 十四)人民日報全文光碟(人民日報社)。 於 www.nlpi.edu.tw -

#37.人民科技發行《人民日報》新中國第一個青年節頭版數字藏品

金色財經報導,人民網唯一技術子公司人民網科技(北京)有限公司發行《人民日報》新中國第一個青年節頭版數字藏品,當天報紙頭版報導了中國、蘇聯等國家 ... 於 news.cnyes.com -

#38.即時新聞--江西頻道--人民網

即時新聞 共3頁 第114頁- 第65頁 下一頁 · 江西省全國人大代表返昌強衛鹿心社同機抵達… [ 2016年03月18日07:30 ]; 李克強:“五險一金”有適當調整的空間讓職… 於 jx.people.com.cn -

#39.人民日報- 維基百科,自由的百科全書

《人民日報》於1946年5月15日起發行,最初是中共中央晉冀魯豫局的機關報。該報內容代表中共官方立場。因此,《人民日報》與央視《新聞聯播》也並列成為國際媒體和國際政治 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.軍事--人民網

“服務基層、關愛士兵,就是服務部隊建設、促進戰斗力提升。 軍事|滾動新聞 · 空降兵某部組織新兵跳傘訓練 · 新兵 ... 於 military.people.com.cn -

#41.《內幕》第30期: 習總手握十三大權杖 - Google 圖書結果

這起事件國內媒體包括官媒皆廣泛報導,但是,深圳勞工維權人士林東使用即時通訊軟體 ... 的行動,《人民日報》、新華社、中央人民廣播電台、中央電視台等中央18家主要新聞 ... 於 books.google.com.tw -

#42.全球資訊網-即時軍事動態 - 中華民國國防部

即時 軍事動態. 列印功能鍵pointer. 112/01/29, 中共解放軍臺海周邊海、空域動態(112年 ... 於 www.mnd.gov.tw -

#43.人民日報強調堅決維護香港的法治| 澳廣視新聞 - CyberCTM

(澳門電台消息)人民日報第4日就香港佔中行動發表評論員文章,強調堅決維護香港的法治。 文章指,民主與法治密不可分,不講法治的民主,帶來的只能是 ... 於 www.cyberctm.com -

#44.中央社CNA

24小時報導國際、財經、科技、醫藥、生活、運動、教育、政治、影劇、社會、地方即時新聞的網站,並提供社群討論、分享功能。 於 www.cna.com.tw -

#45.人民網_網上的人民日報

人民網,是世界十大報紙之一《人民日報》建設的以新聞為主的大型網上信息發布平台,也是互聯網上最大的中文和多語種新聞網站之一。作為國家重點新聞網站,人民網以新聞 ... 於 people.com.cn -

#46.香港要聞即時新聞頭條報導 - 思考香港

《 人民日報海外版》發表文章,批評青年新政兩名議員梁頌恆、游蕙禎在立法會宣誓時,公然侮辱國家民族、宣揚港獨,絕不能讓這種公然違背一國兩制和基本法的人進入立法 ... 於 www.thinkhk.com -

#47.人民網:中國遊戲業逐步告別野蠻生長對國家布局有重要意義

官媒《人民網》午後以「深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失」為題發表評論文章,指電子遊戲已成為對國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業... 於 hd.stheadline.com -

#48.澳門日報-Macao Daily News - 【#動態清零】新華社人民日報 ...

動態清零】新華社人民日報發文支持香港“動態清零” 新華社及《人民日報》先後發表評論,均指出香港“與病毒共存”在現階段是 ... 更多即時新聞,請下載澳門日報應用程式! 於 hi-in.facebook.com -

#49.人民日報 - 香港01

全面"人民日報"相關文章及報導,多角度呈現話題,立即進入,了解更多"人民 ... 即時中國. 2023-01-05. 從十大「中國製造」防疫詞看靜默到放寬的步步轉變|走吧!2022 ... 於 www.hk01.com -

#50.人民日報:動態清零須堅持躺平沒出路

中共二十大將在今個星期日在北京召開. 官方人民日報連日刊文強調, 動態清零可持續及須堅持, 疫情防控政策符合國情和科學, 形容「疫情尚未遠去, ... 於 www.metroradio.com.hk -

#51.人民雄安網--人民網_網上的人民日報

即時新聞 · 原創 · 人民日報系說雄安; 五新 ... 人民雄安網整理了一組數據,帶大家一起看看雄安的“成績單”。 ... 雄安新區首檔、也是唯一一檔日播融媒體新聞欄目。 於 www.rmxiongan.com -

#52.傳媒每周熱聞

第422期:數字中國邁向美好未來《復聯4》五一檔票房奪冠 · 第421期:第二屆"一帶一路"國際合作高峰論壇開幕"一帶一路"新聞合作聯盟首屆理事會議舉行 · 第420期:全新"人民網 ... 於 media.people.com.cn -

#53.政院澄清:陳秘書長並未提及「立委質詢常設局」等言辭 - 行政院

行政院全球資訊網 · 本院新聞 · 影音新聞 · 一般新聞 · 97年前影音資料 · 即時新聞澄清 · 部會新聞 · 行政院會議 · 首長行程 · 質詢案件查詢系統 · 行政院公報 · RSS頻道服務 ... 於 www.ey.gov.tw -

#54.《人民日報》評論籲整治防控「層層加碼、一刀切」 胡錫進籲 ...

內地多地連日有反防控抗議,要求當局盡快解封,恢復正常生活。《人民日報》昨晚(27日)發表評論文章指出,防控工作既要堅決整治「層層 ... 於 news.mingpao.com