今日國內大事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吉田茂寫的 日本前首相和你談歷史:明治維新×軍備改良×戰後困難×經濟崛起,從民族性看日本現代化的進程 和王伊蕾的 我的戰場在產房:無國界醫生在阿富汗、伊拉克迎接新生命的熱血救援記事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺中國際機場入口網-> - 臺中航空站也說明:班機即時資訊 · 今日航班 · 明日航班 · 航班查詢 · 營運航線 · 機場資訊 · 機場簡介 · 服務電話 · 災害防救電話 · 營運實績 · 機場大事紀 · 國際貨運資訊.

這兩本書分別來自崧燁文化 和大塊文化所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 曾明斌的 臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析 (2021),提出今日國內大事關鍵因素是什麼,來自於軟實力、海洋治理、海洋政策、海巡外交。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 李大中所指導 戴偉丞的 蘇聯解體後台俄關係發展之研究(1992-2020) (2021),提出因為有 台俄關係、外交政策、雙邊關係的重點而找出了 今日國內大事的解答。

最後網站世界最美味的麵包: Bread ... - 第 49 頁 - Google 圖書結果則補充:麵粉碾製歷史大事紀* 10,000 BCE :人類首次使用石頭碾碎小麥穀物,讓人類得以享受 ... 過篩後再使用傳統石磨二次碾磨,這種混合式碾磨法直至今日還是稱作匈牙利碾磨法, ...

日本前首相和你談歷史:明治維新×軍備改良×戰後困難×經濟崛起,從民族性看日本現代化的進程

為了解決今日國內大事 的問題,作者吉田茂 這樣論述:

曾經只是太平洋上的一個小島國, 面對列強紛擾,日本從最初的鎖國被迫打開港口, 該堅持武士道精神,還是學習西方文化? 歷經數次口水戰,天皇終於決定引進西式教育,走向經濟現代化, 然而,改革的道路永遠不會暢通無阻…… 二戰後,面對巨額賠款,日本如何振興財政,再一次創造經濟奇蹟? ◤從鎖國到開放:日本如何改變自身處境?◢ ▎廢藩置縣,中央政府委任縣知事 中央集權制度形成,德川時代那些控制大量土地的藩主實質性地失去了自己的權利。承認土地自由買賣,並廢除了農民和土地的隸屬關係。 ▎廢除身分等級制度 停止武士的俸祿,人們必須依靠職業,例如教師、官吏或企業家等來保障自

己的生活,並讓國民擁有平等接受教育的機會。 ▎現代化軍備 學習西方各國軍備制度的知識,吸取德川末期軍備改革的經驗,激勵全國民眾保衛國家的決心,以全新的思想創建了現代式的軍隊。 ◤現代化進行式:轉型陣痛期與面臨的挫折◢ ▎改革的代價 政黨的出現打破了政治家之間的統一,天皇和元老組成的最高領導階層被取代,但是繼任的第二代領導者們卻無法透過共同的經驗和思想基礎統一論調。不成熟的政黨政治容易產生腐敗,官僚文化使那些積極擁護民主主義的日本人逐漸對現實政治產生了抗拒情緒,而鄉下人民則擔心國家的優良傳統被丟棄。 ▎軍國主義失策 領導日本軍權政治的人們只把眼光局限

於亞洲,無法正確理解美國的想法和歐洲的政治走向,一味認為締結三國同盟就能改善日本地位,在中日問題上獲利。儘管國內包括天皇在內,有不少人都反對戰爭,1941年12月,日本還是毅然發動了與美、英的戰爭,導致了後面的一系列悲劇。 ◤二戰之後:暫時的困難與重振經濟體系◢ ▎主要城市成為廢墟,人民夾縫中求生存 首都東京是日本境內最大的城市,從1940年到1945年,東京人口從670萬銳減至280萬人。大多數人只能在臨時搭起的小屋裡避風防寒,交通也在猛烈的轟炸中也被破壞殆盡。日本的商船隊完全消失了,就算能夠從國外買到原料,也沒有運輸條件。就是在這樣重重的惡劣條件下,日本的工業生產能力大

幅度下降。 ▎理想與現實的差距 為了抑制戰後的通貨膨脹,新政派人物提出了一種理想化的政策:以新的體系平衡薪資水準與物價。然而,黑市的出現打破了物價標準,勞工也因無法領到生存所需的薪資展開罷工,日本開始了物價與薪資的惡性循環。 ◤經濟奇蹟:日本何以從戰敗國躋身世界強國?◢ ▎道奇的政策 1949年初,底特律銀行董事長道奇提議在日本制定嚴格的平衡預算,結束日本的通貨膨脹,控制用在資助出口和進口的補助金,將日本經濟穩步地置身於商業的基礎之上。 ▎韓戰爆發,刺激日本經濟 當日本正處於一個不依靠補助金資助、努力奠定進出口基礎的時候,韓戰爆發了。軍需物資在日本訂

貨,海外市場也開始全面繁榮,日本的商品輸出有了突飛猛進的成長,整體經濟有了明顯的好轉。 ▎農業技術成長,促進國家生產力 政府實行土地改革,將土地分給了佃農,提高了佃農們的生產熱情。戰後糧食困難,農民高價出售糧食,累積了大量資本,並研發農業技術。戰後20年,農民的數量減少了,農業生產卻足足成長了一倍。 本書特色 本書共有五章,其中前四章按照時間先後,將近代日本的百年史劃為四個階段:明治維新、走向現代化、戰後的困難時期以及經濟得到恢復和發展的時期,並逐一對其做出具體論述,在最後一章中,吉田茂做了一個簡短的總結,並滿懷希望地提出了日本未來的計畫和構想。

今日國內大事進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年12月21日(100蚊獅子頭)

https://youtu.be/0nCZ2HRlr2o

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

------------------------

明報社評

「嫦娥五號」探月返回器攜帶1731克月球土壤樣本成功着陸內蒙,任務圓滿完成。這是中國無人探月工程繞、落、回三部曲的最後一步,標誌着中國太空科技取得重大成就,成為繼美蘇兩國之後,全球第三個具備從月球取回土壤能力的國家,也為後續載人登月奠定了基礎。近期中國載人深海探測器、超高音速飛機引擎、量子計算機以及「人造太陽」裝置核聚變放電等多項創科,相繼取得突破,印證中國的「新型舉國體制」效能。惟在科技創新方面,並無捷徑可走,必須遵循科學規律。同時,也不能關起門來搞創新,必須堅持開放,不放棄國際合作,才是事半功倍之正途。自從1969年7月阿波羅登月之旅後,美國在3年間成功完成了6次載人登月任務,12名太空人登月,共取回約381公斤月壤。

蘋果頭條

當局早前宣佈用電都要進入「戰時狀態」,省份相繼限電,今日限電板塊伸延到廣東省,包括廣州、東莞、深圳、中山、佛山、惠州、珠海等市,就連路燈電力也被中斷,有網民上傳街道漆黑一片的停電照片到社交媒體平台;由於水泵斷電,多地斷水。有網民表示,水源供應也在凌晨零時整點被斷絕。廣州市民向《蘋果》表示,她深夜時分致電供電局服務熱線查詢,獲得中國南方電網回覆:「電網故障」,越秀區廣園西路、荔灣區黃沙大道、東風西路、環市西路一帶目前受到影響。廣東省停電停水前毫無預兆大停電,令部份地區有小混亂,醫院、老人院、學校宿舍均受影響,大面積停電;此外,停電波及多地基站發射站,令手機網絡訊號被斷。國家電網早前已宣佈,由於內地用電負荷屢創新高,全國多個省份相繼限電,國網湖南電力更要全面進入「戰時狀態」。

東方正論

試想想,駕駛一艘大郵輪的船長,遇到暴風雨不是沉着應對,認清航道,反而方寸大亂,一時將船舵扭左,一時扭右,見勢色不對又扭左,結果輪船左搖右擺,撞上冰山沉入大海。現在的香港正是如此,在無能政府掌舵下,抗疫全無章法,疫情不斷擴散,就連為市民接種疫苗、藥廠是否免責此等關乎市民生命安全的頭等大事,食衞局局長陳肇始都反口覆舌,一時一樣,令人無所適從。大家必定記得,陳肇始早前出席電台節目,曾拍心口保證港府有監察疫苗副作用機制,有關機制同樣適用於新冠疫苗,如市民接種後有不良反應,衞生署會進行調查,如懷疑疫苗有問題會向疫苗製造商追究。

星島社論

新冠肺炎下疫苗被視為重要「解藥」,港大及理大致力研發疫苗救港,卻因本地缺乏製造疫苗基礎設備而處處碰壁,最終未能躋身首批可用疫苗之列。港大研發疫苗進度受阻,作為研發團隊統籌者的港大首席創新總管兼校長資深顧問何亦武,今年中主動向港府「敲門」,提出設疫苗廠的計畫,惟卻不獲港府撥款支持,只能轉投尋找私人投資者。團隊尋覓半年後終成功與私人投資者達成協議,願意投資十億元及在元朗提供逾十七萬平方呎的廠房,預料雙方會在本月底正式簽約,打破本港多年來的「疫苗荒」困局,成為香港首家疫苗廠,最快明年底開始生產二千萬劑「港研及港產疫苗」。政府發言人回應時承認有機構正與香港科技園討論,工業邨是否有合適地點設立相關生產設施。

經濟社評

中央經濟工作會議為明年經濟定調,將焦點放在防範金融安全風險,目的是要處理積壓已久的債務風險以及新興互聯網金融可能帶來的隱患,以免發生系統性風險,損害十四五規劃布局。若中央能化解金融風險,有助構建內循環發展,擴大對外開放,更好地應對內部和外圍挑戰。中經會甫結束,國家發改委隨即馬上開會,部署明年工作,會議強調要前瞻性防範和化解金融風險,運用改革思路和市場手段處置企業債務違約問題。前財長樓繼偉昨天在深圳出席一個金融峰會時指,金融亂象會嚴重影響雙循環發展,特別是國內大循環,並不點名談及暫停螞蟻集團上市,是要防範系統性風險。防範金融風險成為明年經濟主軸,其實是貫徹了國家主席習近平提出的總體國家安全觀。

臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析

為了解決今日國內大事 的問題,作者曾明斌 這樣論述:

總統蔡英文女士於2019年3月21日至26日率領內閣成員至南太平洋邦交國進行國是訪問,並將此行取名為「海洋民主之旅」,以海洋與民主為主軸,拜訪大洋洲的友邦帛琉、諾魯及馬紹爾等國,以實際行動穩固邦交,並與前揭國家簽訂《海巡合作協定》(Coast Guard Agreement)。海巡署近年展現的海上執法與救難成果似乎正幫國家開啟另一扇大門,吸引其他國家的交流與合作,海巡外交(Coast Guard Diplomacy)也成為臺灣新的對外交流模式。海巡署對外所展現的吸引力,似乎與約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在80年代提出的軟實力(Soft Power)概念相契合,強調國家除

了能運用軍事與經濟等硬實力外,仍有其他能力足以影響其他國家決策,不論是議程的設定或國際建制的建立,藉由彼此均認同的價值與系統,達到權力運用的效果與影響力。在奈伊的研究中,認為軟實力主要源於文化、政治價值與外交政策,惟本研究認為除了前揭三種來源以外,隨著非傳統安全與全球治理的議題逐漸被國際社會重視,國家在海洋事務各種層面的卓越表現,將成為新的軟實力來源,本研究將其稱之為「海事軟實力」。本研究將以奈伊所建立的「軟實力」理論為基礎,輔以海洋意識與行動等要素,結合權力分析的概念,進行理論推導與修正,建立「海事軟實力」概念架構,並分析「海事軟實力」可能的權力資源與行動,建立相關的評估指標與方法,並以海巡

署為例進行實際操作。

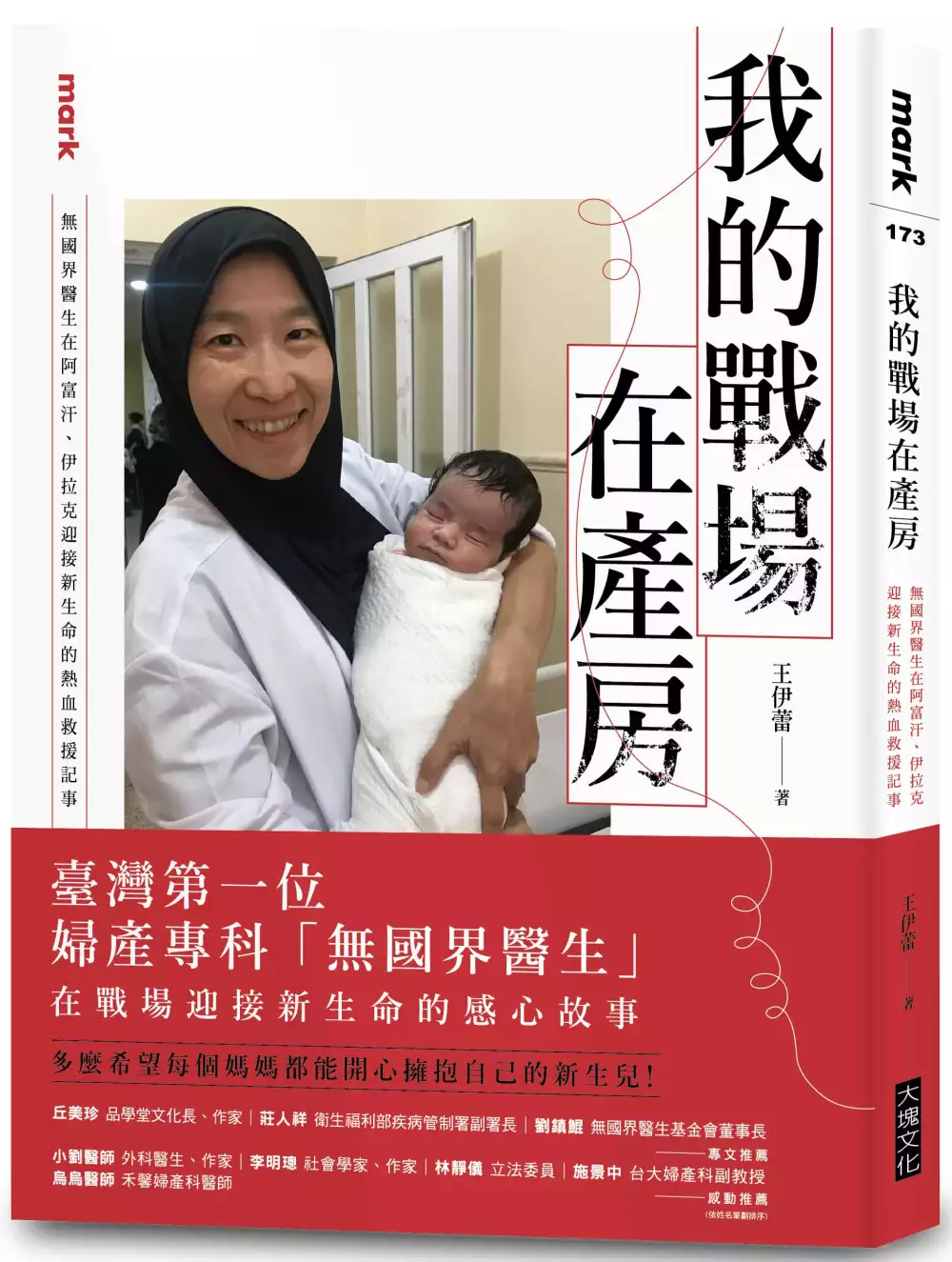

我的戰場在產房:無國界醫生在阿富汗、伊拉克迎接新生命的熱血救援記事

為了解決今日國內大事 的問題,作者王伊蕾 這樣論述:

臺灣第一位婦產專科「無國界醫生」王伊蕾 在戰場迎接新生命的感心故事 「多麼希望每個媽媽都能開心擁抱自己的新生兒!」 說走就走,五十歲毅然踏出舒適圈, 在飽受戰爭蹂躪的土地上,為顛沛流離的人們服務,守護戰地媽媽寶寶平安。 也期待把臺灣愛心的種子,散布到世界各地,生根發芽。 本書版稅將全部捐贈「財團法人無國界醫生基金會」 「很久很久以前,曾經有個醫生從很遠很遠、一個叫臺灣的地方千里迢迢飛到這裡, 看到媽媽肚子痛,醫生就在媽媽的肚子上吹了一口氣,施了魔法, 一個完美的嬰兒就從媽媽肚子裡跳出來,這個寶寶就是今天的你。」 也許,只是也許,這個故事能讓

孩子長大的過程裡,心中多一些溫暖,讓這個世界上少一些仇恨,多一些幸福。 在台北市開設婦產科診所執業二十多年的王伊蕾醫師,在大學時就已知道「無國界醫生」,心嚮往之卻一直錯過;終在她年屆五十,某日看診空檔上網之際,瞥見了「無國界醫生」徵求女性婦產科醫師的消息,於是她暫停原本診所工作,排除萬難申請加入,全心投入「無國界醫生」的人道救援任務。 她成為臺灣第一位婦產專科「無國界醫生」,先後到阿富汗霍斯特母嬰醫院和伊拉克納布盧斯醫院出任務,利用有限資源,盡力為來到醫院的產婦接生、救命。 本書可一窺戰亂下醫護人員使出全身本事盡力搶救產婦與新生兒的過程;同時也讓讀者認識「無國界醫生」組織,及

阿富汗、伊拉克文化與生活現況;對有志參與「無國界醫生」的熱血人士,本書也提供一盞指引明燈。 專文推薦 丘美珍/品學堂文化長、作家 莊人祥/衛生福利部疾病管制署副署長 劉鎮鯤/無國界醫生基金會董事長 感動推薦 小劉醫師/外科醫生、作家 李明璁/社會學家、作家 林靜儀/立法委員 施景中/台大婦產科副教授 烏烏醫師/禾馨婦產科醫師 (依姓名筆劃排序) 戰火下、努力綻放的生命之花,由王醫師搏命守護,感人肺腑的熱淚故事。──小劉醫師/外科醫生、作家 好羨慕王醫師的工作!臨床工作者最幸福的事,就是能照顧有需要的病人!王醫師的前線醫療狀況也提醒了我

們,醫療照護不是唾手可得,不是每個人都能生在和平穩定、公衛發展良好的國家。──林靜儀/立法委員 王醫師選了一條和我們大部份婦產科醫師不同的道路,她走到貧窮的地區、戰亂頻仍的國家,沒有大醫院可倚靠,憑藉著熱血來救助完全陌生的人,讓我想到德蕾莎修女的大愛情懷。──施景中/台大醫院婦產科副教授 不同的文化,不一樣的宗教信仰,不變的是對母嬰均安的堅持。有限的資源下,是對生命無止盡的熱情。讓我們透過王醫師的文字,看見「無國界醫生」,發現人生的無限可能。──烏烏醫師/禾馨婦產科醫師

蘇聯解體後台俄關係發展之研究(1992-2020)

為了解決今日國內大事 的問題,作者戴偉丞 這樣論述:

我國與俄羅斯的交往,於蘇聯解體後也漸漸地展開,而兩國的外交政策也因冷戰的結束,開始有所變化。中華民國與俄羅斯聯邦在蘇聯解體後的後冷戰時期的外交政策發展,我國方面包含李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文,在俄國方面則自葉爾欽、普丁以及梅德韋傑夫也因此台俄關係在不同的時空背景下,因著兩國不同領導人所提出的外交政策概念的交集當中穩定地成長。即便對俄關係、對台關係皆並非為兩國的重點推進項目,同時又因俄羅斯聯邦所簽屬的《俄羅斯聯邦與台灣關係條例》無法展開正式的、官方的互動,但仍亦步亦趨地在不同領域中擴展交流的層面以及加深互動的深度。本文旨在將台灣與俄國在蘇聯解體後,從兩國的外交政策理念當中找到交集,包括「李

登輝-葉爾欽時期」、「陳水扁-普丁時期」、「馬英九-梅、普時期」以及「蔡英文-普丁時期」,並且綜合整理雙邊在政治互動、經貿往來以及教科文交流三方面的觀察與研究。

今日國內大事的網路口碑排行榜

-

#1.國際財經新聞

頭條新聞; 國際股市; 外匯及債券; 國內外財經; 商品原物料. 日期, 標題. 2023/05/24, 滬指失守年線、寫逾四個月低;恆指退守萬九. 2023/05/24, 台股尾盤跌幅收斂終場小 ... 於 fund.megabank.com.tw -

#2.主體、性別、地方論述與(後)現代童年想像:戰後台灣少年小說專論

舉例而言,大頭春在「一週大事」中記載身旁所見之事,除了父母離婚的來龍去脈,還有發生在同班同學 ... 除了國內新聞外,國際上的重大事件,如蘇聯政變,總統戈巴契夫遭罷黜, ... 於 books.google.com.tw -

#3.臺中國際機場入口網-> - 臺中航空站

班機即時資訊 · 今日航班 · 明日航班 · 航班查詢 · 營運航線 · 機場資訊 · 機場簡介 · 服務電話 · 災害防救電話 · 營運實績 · 機場大事紀 · 國際貨運資訊. 於 www.tca.gov.tw -

#4.世界最美味的麵包: Bread ... - 第 49 頁 - Google 圖書結果

麵粉碾製歷史大事紀* 10,000 BCE :人類首次使用石頭碾碎小麥穀物,讓人類得以享受 ... 過篩後再使用傳統石磨二次碾磨,這種混合式碾磨法直至今日還是稱作匈牙利碾磨法, ... 於 books.google.com.tw -

#5.五四思想論戰 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

貧富兩階級戰爭,這句話說了已經幾十年,今日卻漸漸到了不能不實現的時代。這種國內戰爭,在人類進化史上的價值,絕非前四年來國際戰爭可比,但現在正當將發未發之時, ... 於 books.google.com.tw -

#6.國際重大新聞【最新國際新聞不斷更新中】今日國際大事

國際新聞2023不斷更新!國際新聞大事、國際重大新聞、國際即時新聞、國際時事新聞、今日國際大事,美國、英國、德國、法國、俄羅斯、義大利、中國、日本、南北韓、 ... 於 www.setn.com -

#7.一週大事| 新聞專題| 中央社CNA

中央社「一週大事」精選當週(每週日至週六)國內外新聞摘要,每週六晚間更新,協助讀者掌握國內外時事脈動。 於 www.cna.com.tw -

#8.法務行政一年.99年度 - 第 343 頁 - Google 圖書結果

吳院長也相當肯定宗教力量在反毒、戒毒工作上的重要性,並呼籲國內各重要宗教團體 ... 本部今日發布「法務部籲請各機關加強考評作業,以防違法犯紀情事發生」新聞稿指出 ... 於 books.google.com.tw -

#9.中華民國新聞年鑑 - 第 1 卷 - Google 圖書結果

... 只是一意模仿古人作品,便引不起開者的興味,而著作本身的價今日中國的日報副張,概括言之, ... 其中對於國內外的大事,能作有系統的記載,其議論之徹底,胆量的宏大, ... 於 books.google.com.tw -

#10.國內新聞- 中時新聞網- Chinatimes.com - 中國時報

《中時新聞網》前身為《中時電子報》,於1995年創立,是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體,開啟新聞數位時代。近來以最具影響力的政治新聞引領先驅外, ... 於 www.chinatimes.com -

#11.星洲网最新马来西亚国内新闻Latest Malaysia National News

星洲日报报道马来西亚最即时、最全面的国内新闻,让您了解政治、社会、教育、华社等全马人民最关注的时事新闻。 於 www.sinchew.com.my -

#12.中央社新聞粉絲團- 今天國內外大事一條接一條 - Facebook

今天國內外大事一條接一條,幾件事要跟大家報告最新進度。⬇ #說好的週末呢#小編碎念ing 政院准辭教長潘文忠請辭聲明公開http://bit.ly/2qwn0tX 打擊敘利亞美英動用戰 ... 於 www.facebook.com -

#13.Google 新聞

「Google 新聞」匯集了世界各地的新聞來源,為您提供最新、最完整的時事報導。 於 news.google.com.tw -

#14.《一周大事》國內 - 人間福報

《一周大事》國內. |2008.12.07. 語音朗讀. 198觀看次. 字級. 大. 中. 小. 國內 ○馬英九表示,前金管會主委陳樹的辭職不是內閣改組的一部分,陳樹請辭後,行政院長 ... 於 www.merit-times.com -

#15.國內新聞頻道 - 風傳媒

風傳媒國內新聞頻道,提供最公正、真實的國內新聞時事內容報導。台企銀Q1財務操作亮眼年增730%成最強獲利引擎2023-05-24 20:34:26快訊》蔣經國文膽張祖詒105歲辭世!94 ... 於 www.storm.mg -

#16.今天新闻大事{T1GWZZ7}

Yahoo奇摩(即時新聞) 。 聚热点网是汇聚今日新鲜事、今日新闻头条最新消息的时事热点新闻资讯平台,24小时实时提供国际、国内今日新鲜 ... 於 li.tostoto.org -

#17.國際及兩岸航線 - 小港機場

國際及兩岸航線 · 國內航線 · 國內線聯合候補資訊 · 各航線候補資訊 · 國內線航廈動態直播 ... 2023/05/25 今日國際線即時航班資訊. 顯示所有航班. 表定時間. 預計時間. 於 www.kia.gov.tw -

#18.TVBS NEWS - YouTube

新聞輕鬆追,掌握今日新聞焦點、熱門議題,請鎖定TVBS NEWS新聞頻道|TVBS 20230525 ... TVBS 提供最正確最快速的最新消息和畫面, 讓你在最短時間了解全球大事. 於 www.youtube.com -

#19.國內新聞大事《BTDD6HC》

國內 新聞大事. Updated May 23, 2023. 國內新聞今天; 2022台灣10大新聞每一件事都讓民進黨選票流失; 2021近期国内国际热点新闻事件一览- 知乎; 台股元月聚焦雙王法 ... 於 jp.fritzbot.net -

#20.一週大事- 相關新聞- 自由時報電子報

國內 ︰○英國前首相特拉斯十六日抵台展開五天訪問行程,為時隔廿七年再度有前英相訪台,期間與總統蔡英文、副總統賴清德等我國政要會晤。○國民黨主席朱立倫十七日宣布 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.即時新聞 TVBS新聞網

最新畫面、即時焦點、完整公正的新聞內容就在TVBS新聞網,您最值得信賴的媒體。 於 news.tvbs.com.tw -

#22.中国- 美国之音中文网

一位著名的市场专家在英国金融时报上撰文指出,中国经济在经历了严厉的封控措施之后于去年年底解封。外界曾对疫情之后经济强劲复苏期待甚高。 於 www.voachinese.com -

#23.國內新聞(一周大事)

國內 新聞(一周大事) ... 電信的預約購機活動率先自昨天(12/1)開跑,中華電信將於今日上午十時開始,均接受預購登記。 ... 來源:自由電子報一周大事100.11.26~12.02 ... 於 www.hou.com.tw -

#24.找尋真實的蔣介石:蔣介石及其日記解讀(五卷本)

一是“緩和”5。1934 年 11 月 27 日,蔣介石發表《劃分中央與地方權責宣言》,提出“和平統一”及“國內問題取決於政治,不取決於武力”等主張。《宣言》稱:“今日救國之道, ... 於 books.google.com.tw -

#25.嚮導【全套5冊不分售】 - Google 圖書結果

... 並且尤極力在國內宣導,不免有先入之徵處骑在非不能潔身以見志遊地以鳴高顧維鈞念 ... 後對外國記者說:「中國目下在推移亦應不受今日所謂外交系的一班東西所欺騙。 於 books.google.com.tw -

#26.即時| 聯合新聞網

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#27.侯友宜:新北市最大市、也會做大事| NOWnews 今日新聞

[NOWnews今日新聞]外傳新北市長侯友宜將在農曆春節後出訪,並將首站選在新加坡,對於這項傳聞,侯友宜今(16)日在出席新北市政府警察局卸... 於 today.line.me -

#28.元大證券

【時報-台北電】今日集中市場盤後交易總金額為7.01億元,成交張數為1萬2244張;委買張數9萬245張,委賣張數2萬753張。(編輯整理:廖小蕎). 於 www.yuanta.com.tw -

#29.2023年- 维基百科,自由的百科全书

1 重要熱點; 2 大事紀. 2.1 1月; 2.2 2月; 2.3 3月; 2.4 4月; 2.5 5月. 3 预期事件. 3.1 時間未定. 4 逝世; 5 诺贝尔奖; 6 虛構作品. 於 zh.wikipedia.org -

#30.交通新聞稿-臺鐵局112年端午連續假期訂票概況 - 中華民國交通部

交通大事紀. 新聞與公開資訊 ... 委託研究成果報告摘要及文件下載 · 委託研究出版品 · 國內政府科技單位連結 · 委託研究報告 ... 截至今日上午9時車票預訂概況: 於 www.motc.gov.tw -

#31.台灣金融研訓院

有人說這是為因應「歐盟的碳邊境調整機制(CBAM)」,讓國內業者可以購買價格較低的碳權,來 ... 金融里程碑時光長廊貨幣長廊銀行大事紀金融儀表板金融成果金融科技通. 於 www.tabf.org.tw -

#32.國內一週大事 - 長風基金會

4/30 巴拉圭總統大選,親台的「紅黨」候選人潘尼亞大勝在野聯盟「新巴拉圭聯盟」的艾里格里。選舉結果可望打消巴拉圭與中國建交的疑慮;5/1 聯合報民調,34%選民表示最不 ... 於 fairwindsfoundation.org -

#33.今日財經市場5件大事:高盛、Netflix財報來襲中國經濟報喜

周二的增長資料顯示中國經濟的復蘇勢頭完全走上正軌,並提振了風險情緒。 中國第一季度國內生產總值(GDP)按年增長4.5%,超過預期的4%和前一季度的 ... 於 hk.investing.com -

#34.裴洛西今晚旋風來台,台幣開盤直奔30、台股重挫逾200點 - 財訊

今日 財經大事搶先看:裴洛西今晚旋風來台,台幣開盤直奔30、台股重挫逾200 ... 另外,漢翔是帶動國內航太產業發展的火車頭,由於擁有飛機、發動機、 ... 於 www.wealth.com.tw -

#35.今日大事(5月25日) | SBS Chinese

今日大事 (5月25日). 以下是2023 年5 月25 日星期四的詳盡新聞內容。 Clare Nowland, 95, was tasered by NSW Police at Yallambee Lodge near Cooma ... 於 www.sbs.com.au -

#36.國內大事相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的國內大事相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#37.國際- BBC News 中文

國際 · 羅恩·德桑蒂斯 · Kindergarten children interact with robots in Hohhot, Inner Mongolia, China. · 謝鋒 · 2018年9月,習近平訪問符拉迪沃斯托克,與 · 5月22日在別爾 ... 於 www.bbc.com -

#38.李幼蒸學術文稿 - Google 圖書結果

國內 。(在國際二水平的次上)但是,如果愛哲學,一要先學(學和學不一樣,《城》的清楚)。故事有。 ... 我有(自然也不)解此一期的:今日力學科-化的人理工作,只在中土行! 於 books.google.com.tw -

#39.侯友宜可望9月訪美國民黨已鋪路就緒 - Rti 中央廣播電臺

國民黨國際部主任黃介正今天(22日)表示,總統候選人如果要訪美,絕對是大事中的大事,必要的準備工作,國際部持續在做,至於訪美時間和地點,取決於 ... 於 www.rti.org.tw -

#40.新聞稿-蔣萬安市長視察搜救犬訓練基地肯定搜救犬優異表現

... 魯閣列車翻覆、花蓮震災及土耳其震災等國內外各種人道救援任務,可謂戰功赫赫。 ... 今日於搜救犬訓練基地同時舉辦仰德集團(士林電機、國賓飯店及新竹物流等)捐贈 ... 於 www.119.gov.taipei -

#41.財經- 即時新聞- 工商時報

財經 第一季底欣陸投控旗下大陸工程與欣達環工的業務存量衝歷史高 | 05/25 16:56 · 財經 東洋與越南頂尖醫院簽MOU 啟動東協醫藥合作計畫 | 05/25 16:53. 於 ctee.com.tw