以篤父子注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾振宇寫的 細讀孟子:吟味與詮解(白話文義解,難字注音)(20K) 和王歡的 小歡的《大學》《中庸》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自深思文化 和東方所出版 。

國立政治大學 民族研究所 林修澈所指導 黃季平的 彝族的源流史詩 (2009),提出以篤父子注音關鍵因素是什麼,來自於彝族的源流史詩、祭祀長詩、指路經、民族史、文學史、「彝族認同」過程。

而第二篇論文輔仁大學 中文系 李添富所指導 李鵑娟的 孔廣森及其古音學 (2008),提出因為有 孔廣森、古音學、詩聲類、詩聲分例、陰陽對轉、古韻部的重點而找出了 以篤父子注音的解答。

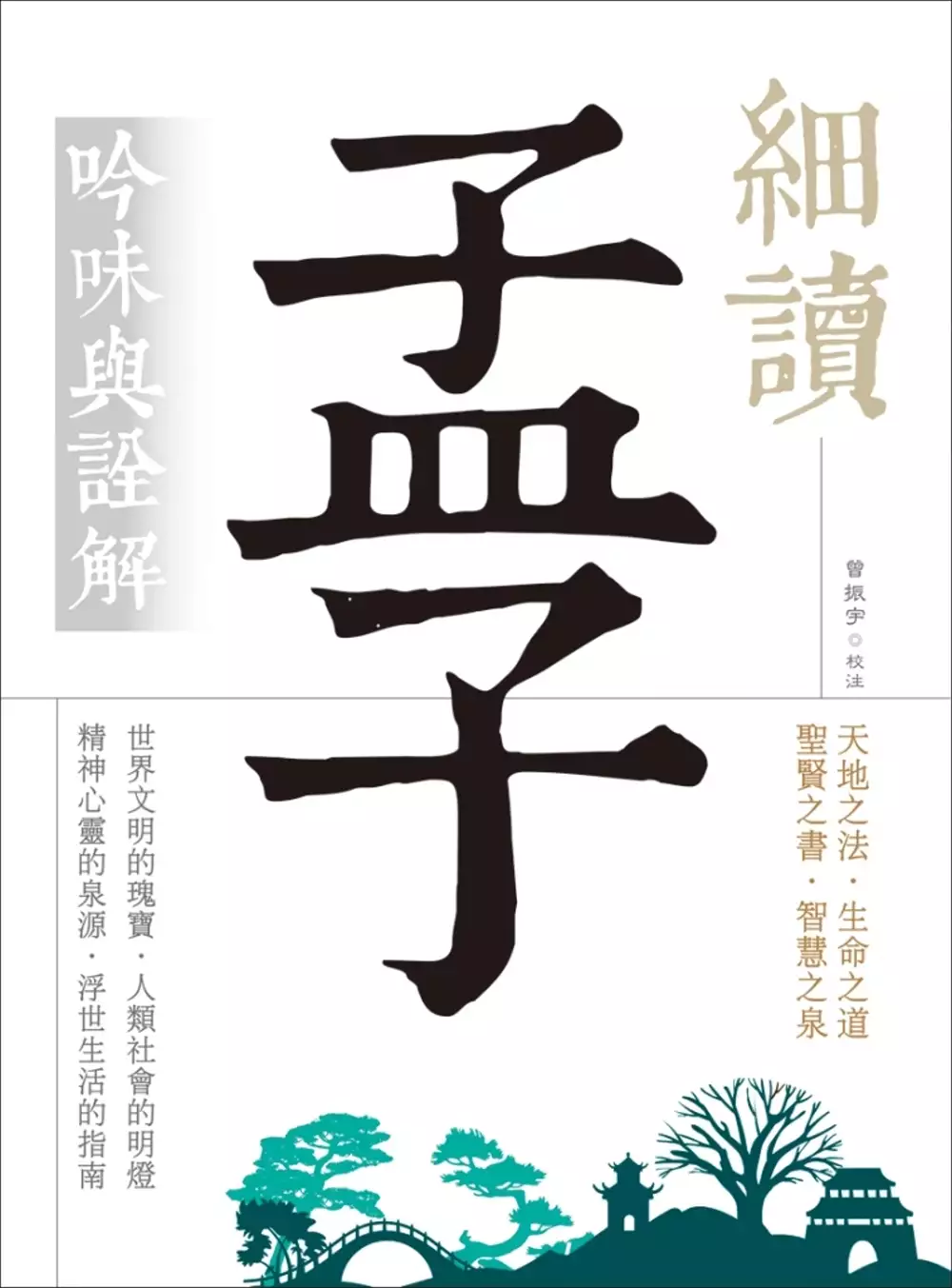

細讀孟子:吟味與詮解(白話文義解,難字注音)(20K)

為了解決以篤父子注音 的問題,作者曾振宇 這樣論述:

天地之法.生命之道 聖賢之書.智慧之泉 世界文明的瑰寶,人類社會的明燈, 精神心靈的泉源,浮世生活的指南。 儒家思想以「四書」(《論語》、《孟子》、《中庸》、《大學》)為巔峰代表典籍,其所開顯的智慧,至今仍啟示著無數眾人,深刻影響著人們的日常生活、社會制度、倫理道德和精神哲學,實為精神文化的寶典。 本《四書》系列共編輯成《論語》、《孟子》、《大學中庸》三本,內容包括全書導讀、單篇前言、原典、吟味(白話義解)和詞語註解,並附有難字注音,解說豐富,是您不可錯過的四書寶典。 ****** 孟子,年代距孔子約180年,世稱「亞

聖」,意謂次於至聖先師孔子,是儒家思想的第二位代表人物。孟子的先祖來自魯國,後遷居到鄒國,地處今日山東省鄒城市,距孔子的故鄉曲阜,僅二十餘公里。孟子三歲喪父,關於孟子最有名的故事便是「孟母三遷」。 和《孔子》一樣,《孟子》也是語錄體。《孟子》的作者,歷來說法不一,或說是孟子自己所作,或說孟子的門人所錄。現行本的《孟子》,共十四卷,記載了孟子的思想、言論和事跡。在儒學發展史上,孟子是孔子思想承前啟後的關鍵人物。 本書特色與結構 【全書前言】深入探討《孟子》的成書與文章特徵,詳細說明《孟子》歷來的研究演變,並討論《孟子》的主要議題和精神。 【單篇導讀】在每一篇的最前面

,皆說明該篇的重點和旨意,幫助引導閱讀。 【原典】原典部分,做大字編排,層次清楚,方便尋找篇章,提高閱讀效率。 【吟味】原典白話文,解文流暢,傳達該章的精神,幫助領悟《孟子》的世界。 【註解】針對原典的字詞,做深入的註解,講解內容豐富,是最值得參考的資料。 【難字注音】針對難字、古字、破音字等,標上國語注音,確保閱讀流暢。

彝族的源流史詩

為了解決以篤父子注音 的問題,作者黃季平 這樣論述:

本文以「彝族的源流史詩」做為研究對象,透過這個研究,然後更進一步重新省視「彝族」能否歸類為一個「民族」的民族理論上的根本概念。一、Approche: 文獻大彙整與地圖套疊源流史詩,內容著重在神話、英雄、族源、遷徙、祭祀等等,其內容非娛樂性質,更因演唱的場域(年節祭祀、喪禮)而有其莊嚴性,也能得到群體的認同。本論文選用源流史詩文本來觀察與解釋彝族,就是基於相同民族應該會有共同的文本,產生共同的感受,包括「創世」的哲學觀、「族源」的歷史認同、「祭祀」的宗教經驗。首先,從零散文獻裡整理出108篇的文本,並加以體系化。這種體系化,對於目前的民族學/人類學的田野觀察,或文學史/民族史的整體敘述,都是更

為宏觀的整合。其次,本論文共繪製21張地圖,並歸納三種套疊形式,讓史詩文本的呈現,多了一項「空間」的概念,製造與彝族的「語言」和「支系」相遇的「空間」,讓我們有機會可以在空間中尋找三者關係的意義,這是前人研究上未能釐清的概念。三個物件套疊圖:分別是「彝族支系VS六語別VS創世史詩分佈圖」、「彝族支系VS六語別VS創世史詩三大敘事系統分佈圖」、「彝族族源史詩VS六語別VS六祖分支分佈圖」。我們可以看到北部彝語、東部彝語的作品、語言、支系三者可以重疊,但在雲南這三者套疊後,顯得凌亂無法重疊。造成三張圖無法套疊,支系的複雜應該是主因,反映出作品、語言的歸屬問題,而這個問題其實就是本論文想探討的彝族究

竟是「一個民族有多個支系」,還是「一個民族集團有多個民族」?二、源流史詩的價值與意義源流史詩包括創世史詩、族源史詩、祭祀史詩三種。它們都反映出彝族祖靈崇拜的宗教根底,也跟民族史緊扣相連。本論文依據108篇的源流史詩作品,做全面性體系化的整理。(一)創世史詩分成三大敘事系統本文以自創「情節板塊」的單位來分析39篇創世史詩文本,據此,劃分三個具有特色的敘事的傳統:四川的勒俄特衣系統、貴州的宇宙生成變化系統、雲南的換人種系統。在彝族的多元敘事裡,看到許多不一樣的風格與特色,對一個民族而言,要同時具備所有的特色,誠屬困難。創世史詩的三種敘事系統,可以推論,彝族至少可以再區分三個不同的民族。(二)族源史

詩是以家族史為中心彝族族源史詩是建立在彝族因父子連名制度而形成的譜系基礎上,由畢摩編纂記錄而產生的作品。整理確定的21篇的族源史詩,集中分佈在貴州畢節與雲南武定。族源史詩以六祖分支故事為核心,在雲南可能受到傳播的影響,故事不夠完整而呈現凌亂的狀況。從集中發展的角度來看,篤慕與六祖分支的故事,是東部彝語區獨有的文本。本文以當代7本彝族史著作來檢驗,可以看出「篤慕與六祖」已經脫離「傳說」而蛻變成「歷史」的一部份。(三)祭祀長詩充分展現祖靈信仰彝族宗教類的典籍文獻的重心是在祭經,祭經的內容以祭祀為主,祭祀長詩即是祭經的內容。全面整理後,確定有64篇的祭祀長詩,其中「指路經」文本佔多數,共有36篇。本

文試圖從「祖靈觀」、「喪禮葬儀」、「祭祀」三個面向來看各語別彝族之間的差異性?筆者認為,靈魂不滅的觀念是全族所共有的,返祖意識北部彝語區最明顯,東部彝語區只有部分地方有,其他彝語區的返祖意識幾乎沒有,但是從部分儀式內容來看,還保留返祖意識的痕跡。三、「彝族」傾向為由「多民族」組成的一個「民族集團」 創世史詩的三套疊地圖,證明彝族的支系與語言的關係混亂,因此作品是無法和支系對應。其中最複雜的地區在雲南,北部彝語的四川與東部彝語的貴州,還能產生對應的關係。族源史詩的三套疊地圖的案例,卻是作品與支系與語言可以三者對應。檢驗結果,可以對應的關係是在東部彝語區的諾蘇、納蘇支系的彝族,其他語別區並沒

有族源史詩作品,進而提出該支系已發展為彝族的主體支系,其家族史也成為彝族民族史的主要依據。祭祀長詩則是在時間的觀念中去釐清彝族的歷史認同記憶,透過「父子連名」與「指路經」的連結,以及祖靈信仰的宗教觀,藉由畢摩的穿針引線,彝族的支系們似乎又可以在「宗教」的影響下,連結在一起。源流史詩展現民族的歷史觀,足以反映及代表民族的思維,因此源流史詩可以說是文學史與民族史交集下的結晶。因此,筆者將「源流史詩」做為檢驗「彝族」的一種標準。經過這麼多層的討論後,證據是傾向「彝族」是「由多民族組成的一個民族集團」而非「擁有眾多支系的一個民族」。這一個結論,可以讓我們重新拿來檢驗現有的關於「彝族」的「民族史」與「文

學史」,同時可以用來檢驗「彝族民族識別」之後的「彝族認同」過程。

小歡的《大學》《中庸》

為了解決以篤父子注音 的問題,作者王歡 這樣論述:

《大學》和《中庸》是《禮記》中的兩篇,是儒家的重要經典,南宋朱熹將它們與《論語》、《孟子》合成《四書》之後,其地位更加突出,既是儒家諸經的普及讀物,也是諸經的代表作。《大學》相傳為曾子所做,其中提出了明明德、親民、止於至善三綱領,還提出了格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下八條目,因而具有由「內聖」而「外王」的重要意義。《中庸》強調「誠」,把「誠」視作思想體系的最高范疇,將對「誠」的追求作為「人道」的准則,同時提出了「博學之」、「審問之」、「慎思之」、「明辨之」、「篤行之」的學習過程與認知方法。本書用漫畫的形式,以善解、生動簡單的語言將這些金句進行了現代化的解讀,又將晦澀難懂的字詞

作了注音,包括一些通假字和多音字,讓孩子們更能享受閱讀的快感,提高閱讀的興趣。 大學 1.大學之道在明明德,在親民,在止於至善。 2.知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。 3.物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。 4.物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平。 5.自天子至於庶人,一是皆以修身為本。 6.其本亂而末治者,否矣;其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。 7.所謂誠其意者,毋自欺也。如惡惡臭,如好好色。 8.此謂誠於中,形於外。故君子必慎其獨也。 9.曾子曰:「十目所視,十手所指

,其嚴乎!」 10.富潤屋,德潤身,心廣體胖,故君子必誠其意。 11.湯之盤銘曰:「苟日新,日日新,又日新。」 12.為人君,止於仁。為人臣,止於敬。為人子,止於孝。為人父,止於慈。與國人交,止於信。 .......14.心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味。此謂修身在正其心。 15.所謂齊其家在修其身者,人之其所親愛而辟焉,之其所賤惡而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖情而辟焉。 16.故好而知其惡,惡而知其美者,天下鮮矣。 17.故諺有之曰:「人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。」 18.一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓;一人貪戾,一國作亂。 19.是故君子有諸己,而後求

諸人。無諸己,而後非諸人。 20.所謂平天下在治其國者:上老老,而民興孝;上長長,而民興弟;上恤孤,而民不倍。 21.所惡於上,毋以使下。所惡於下,毋以事上。所惡於前,毋以先後。所惡於後,毋以從前。所惡於右,毋以交於左。所惡於左,毋以交於右。 22.道得眾則得國,失眾則失國。 23.是故君子先慎乎德,有德此有人,有人此有土,有土此有財,有財此有用。 24.德者本也,財者末也。外本內末,爭民施奪。 25.是故財聚則民散;財散則民聚。 26.是故言悖而出者亦悖而入,貨悖而入者亦悖而出。 27.好人之所惡,惡人之所好,是謂拂人之性。 28.是故君子有大道,必忠信以得之,驕泰以失之。 29.生財有大道

,生之者眾,食之者寡,為之者疾,用之者舒,則財恆足矣。 30.仁者以財發身,不仁者以身發財。 31.此謂國不以利為利,以義為利也。 中庸 33.天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。 34.道也者,不可須臾離也;可離,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。 35.莫見乎隱,莫顯乎微,故君子慎其獨也。 36.喜、怒、哀、樂之未發,謂之中。發而皆中節,謂之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之達道也。 37.仲尼曰:「君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而時中;小人之中庸也,小人而無忌憚也。」 38.子曰:「道之不行也,我知之矣:知者過之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣:賢者過之;

不肖者不及也。」 39.人莫不飲食也,鮮能知味也。 40.子曰:「人皆曰『予知』,驅而納諸罟攫陷井之中,而莫之知辟也。人皆曰『予知』,擇乎中庸,而不能期月守也。」 41.故君子和而不流,強哉矯。中立而不倚,強哉矯。 42.子曰:「道不遠人,人之為道而遠人,不可以為道。」 43.言顧行,行顧言。君子胡不慥慥爾。 44.君子素其位而行,不願乎其外。 45.素富貴,行乎富貴;素貧賤,行乎貧賤;素夷狄,行乎夷狄;素患難,行乎患難。君子無入而不自得焉! 46.在上位,不陵下;在下位,不援上;正己而不求於人。則無怨,上不怨天,下不尤人。 47.故君子居易以俟命,小人行險以徼辛。 48.子曰:「射有似乎君子

,失諸正鵠,反求諸其身。」 49.君子之道,辟如行遠必自邇,辟如登高必自卑。 50.詩曰:「妻子好合,如鼓瑟琴。兄弟既翕,和樂且耽。宜爾室家,樂爾妻帑。」 51.故大德,必得其位,必得其祿,必得其名,必得其壽。 52.故天之生物,必因其材而篤焉。故栽者培之,傾者覆之。 53.故大德者必受命。 54.無憂者,其惟文王乎。以王季為父,以武王為子。父作之,子述之。 55.仁者,人也,親親為大。 56.義者,宜也,尊賢為大。 57.親親之殺,尊賢之等,禮所生也。 58.故君子,不可以不修身。思修身,不可以不事親。思事親,不可以不知人。思知人,不可以不知天。 59.君臣也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之

交也。五者,天下之達道也。 60.知、仁、勇三者,天下之達德也。 61.或生而知之;或學而知之;或困而知之。及其知之,一也。 62.或安而行之;或利而行之;或勉強而行之:及其成功,一也。 63.好學近乎知。力行近乎仁。知恥近乎勇。 64.凡為天下國家有九經,曰:修身也、尊賢也、親親也、敬大臣也、體群臣也、子庶民也、來百工也、柔遠人也、懷諸侯也。 65.齊明盛服,非禮不動,所以修身也。 66.去讒遠色,賤貨而貴德,所以勸賢也。 67.尊其位,重其祿,同其好惡,所以勸親親也。 68.凡事豫則立,不豫則廢。言前定,則不;事前定,則不困;行前定,則不疚;道前定,則不窮。 69.誠者,天之道也。誠之者,

人之道也。 70.誠者,不勉而中,不思而得,從容中道,聖人也。 71.誠之者,擇善而固執之者也。 72.博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。 73.有弗學,學之弗能,弗措也。有弗問,問之弗知,弗措也。有弗思,思之弗得,弗措也。有弗辨,辨之弗明,弗措也。有弗行,行之弗篤,弗措也。 74.人一能之,己百之。人十能之,己千之。 75.自誠明,謂之性。自明誠,謂之教。誠則明矣,明則誠矣。 76.唯天下至誠為能盡其性。能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。 77.誠則形,形則著,著則明,明則動,動則變,變則化。唯天下至誠

為能化。 78.誠者自成也,而道自道也。 79.誠者,物之終始,不誠無物。是故君子誠之為貴。 80.誠者,非自成己而已也,所以成物也。 81.成己仁也,成物知也。性之德也,合外內之道也,故時措之宜也。 82.故至誠無息,不息則久,久則徵,徵則悠遠,悠遠則博厚,博厚則高明。 83.博厚所以載物也;高明所以覆物也;悠久所以成物也。 84.博厚配地,高明配天,悠久無疆。 85.如此者,不見而章,不動而變,無為而成。 86.天地之道,可一言而盡也。其為物不貳,則其生物不測。 87.天地之道,博也、厚也、高也、明也、悠也、久也。 88.今夫天,斯昭昭之多,及其無窮也,日月星辰系焉,萬物覆焉。 89.今夫

地,一撮土之多,及其廣厚,載華岳而不重,振河海而不� 蛭鐫匱傘90.今夫山,一卷石之多,及其廣大,草木生之,禽獸居之,寶藏興焉。 91.今夫水,一勺之多,及其不測,黿、鼉、蛟、龍、魚、鱉生焉,貨財殖焉。 92.故君子遵德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而道中庸。 93.唯天下至聖,為能聰明睿智,足以有臨也;寬裕溫柔,足以有容也;發強剛毅,足以有執也;齊庄中正,足以有敬也;文理密察,足以有別也。 94.故君子之道,然而日章;小人之道,的然而日亡。 95.君子之道,淡而不厭,簡而文,溫而理,知遠之近,知風之自,知微之顯,可與入德矣。

孔廣森及其古音學

為了解決以篤父子注音 的問題,作者李鵑娟 這樣論述:

論文摘要 孔廣森是清代古音學研究之闡發者,在中國音學研究史上有其重要地位。本編主要針對孔氏古音學說,旁及《詩經》韻例方面的研究,就其古音學研究的方法、材料、古韻分部特色、古聲調說、陰陽對轉學說,以及有關《詩經》韻例論述中所呈現的音學理念,作深入考察與分析。全文共分十章,重點歸納如下: 孔廣森曾學於戴震門下,因此,戴氏之學說以及古音學研究方法對孔氏影響甚深。孔氏受乾嘉學風影響,亦主張「由小學通經學」,但不專主一家說法,根據材料,擇善而從,反覆檢驗前人理論,是孔氏能提出重要古音研究成果之主要原因。 孔廣森古韻研究立說取材以《詩經》押韻例為主,秦漢韻文《騷》、《易》等為輔,考校韻

腳字諧聲偏旁以定其歸屬;凡有糾葛不清之韻部,則考求諸部與他韻通押之情形以為區別;又留心於等呼及音韻結構之配列,據以訂定古韻分合及陰聲陽聲韻部之分配。 孔廣森分古韻為十八部,東冬分部、陰陽對轉理論、合部獨立、尤幽二部入聲分配、通韻關係之建構等,為其古韻分部特色。孔氏以諧聲系統及古人用韻為依據,重新考定陰、入配屬關係,平入關係之考定亦因而更臻完備,不僅釐清古韻部間之通用關係,更確認顧氏以來古韻分部理論,在古音結構體系研究上之定位,使之成為後世學者擬測古音之基礎。孔氏以上古韻語為諧聲偏旁歸部之主要根據,條例嚴謹,因此所提出之古韻諧聲系統,頗為後世學者所推崇。 孔廣森主張「古無四聲」說,以

為入聲乃江左自去聲而來,蓋去聲分長言、短言兩類,其短言者演變成為韻書中之入聲。一般而言,學者多同意於《詩經》時代為聲調分化的重要時期,是以凡古人用入聲為韻者,皆歸諸陰聲韻部。孔氏此說雖未能窮究古聲調之真貌,然所提出「長言」、「短言」之說,著有見的而為後世學者研究上古聲調之重要理論。 孔廣森反對上古入聲之說,顯示孔氏未能明辨入聲之特殊性質;孔氏忽略諧聲時期與韻文時代不盡吻合,對於韻文材料時空真偽的辨識也未盡精審,因此對某些押韻現象,如元音相近之旁轉、陰陽對轉延伸之旁對轉等,純就諧聲偏旁、韻文韻例以及經籍異文等逕行考察,故有異部誤合並誤以為是先秦普遍現象情形。就一般古音研究,以入聲獨立與否區

分學者之屬於考古亦或審音,儘管孔氏提出陰陽對轉理論,並「合」部獨立,卻因為其古無入聲觀點,而視之以為陰聲韻部,溷淆古音系統之配列與安排,是以孔氏僅能歸為考古派之古音學者。 孔廣森為聖人後裔,學養深厚,於小學、經學、禮學、算學均有涉獵,是以本文簡錄孔氏家世以及學養淵源;並略述孔氏諸著作之內容與貢獻,期能就其人之重大貢獻,有一較為深入之認識。