伊德汽車美容的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RolandBarthes寫的 跨世紀《神話學》套書(《神話學》+《新神話學》) 和羅蘭‧巴特的 《神話學》(羅蘭.巴特經典代表作,華文世界首度全譯版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Fw: [心得] 新竹巨城X德汽車美容洗車記energie0622 PTT批踢踢 ...也說明:[本文轉錄自Hsinchu 看板#1IQz4hNE ] 作者: energie0622 (哈) 看板: Hsinchu 標題: [心得] 新竹巨城X德汽車美容洗車記時間: Sat Oct 26 22:26:48 2013

這兩本書分別來自麥田 和麥田所出版 。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 陳芬蘭的 「抗美援朝」來台士兵陳長安的個案研究 (2012),提出伊德汽車美容關鍵因素是什麼,來自於抗美援朝、韓戰、反共義士、返鄉探親、離散。

而第二篇論文國立中山大學 傳播管理研究所 郭峰淵所指導 許芝瑄的 解構西化迷思:後殖民論述下的房地產網頁廣告 (2009),提出因為有 後殖民、符號學、質性、廣告的重點而找出了 伊德汽車美容的解答。

最後網站伊德萊斯旗鑑店 - 松果購物則補充:寵物吹風機吹水機【AH-33】伊德萊斯品牌寵物美容狗狗吹風機大型犬中型犬小型犬 ... 寵物座椅狗墊【AH-128】汽車寵物墊輕鬆收納後座寵物墊防水防髒墊寵物機車座椅車載.

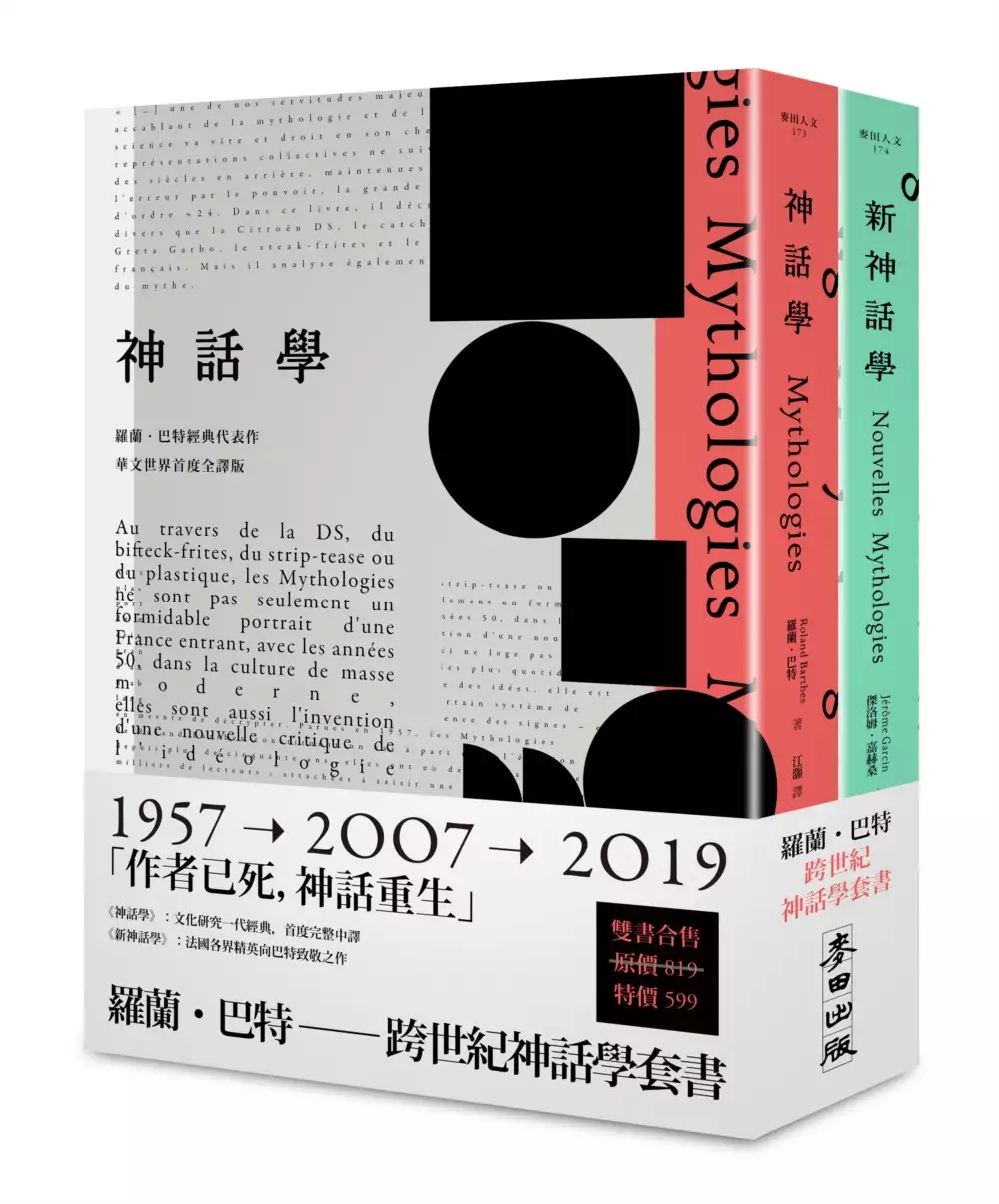

跨世紀《神話學》套書(《神話學》+《新神話學》)

為了解決伊德汽車美容 的問題,作者RolandBarthes 這樣論述:

★★ 羅蘭 • 巴特一代名著《神話學》 首度完整中譯 + 法國當代社會精英向巴特經典致敬的《新神話學》 ★★ ★★ 從一九五七到二○○七,跨越半世紀的大時代日常史詩 雙書經典套裝 ★★ 1. 《神話學》(羅蘭.巴特經典代表作,華文世界首度全譯版) 當代最重要思想家,揭櫫消費社會意識形態背後的隱含意義 痛擊布爾喬亞符號宰制,書寫結構主義文化分析的傳奇篇章 【本書特色】 ★ 法國當代符號學泰斗羅蘭 • 巴特成名代表作,問世逾六十年,華文世界首度全譯 ★ 結構主義文化分析開山之作,文化研究、符號媒介、當代思潮、社會學、流行學必讀經典 ★ 書中開創之神話分析方法,影響二十世紀後半各大符號意

義解讀、流行符碼運用相關領域 ★ 近代思想大師中,以日常生活事物為理論分析對象的罕見奇書,深入淺出,與庶民接軌 ★ 國立中央大學法文系教授許綺玲審訂/專文導讀 【簡介】 羅蘭 • 巴特每月發表的文章集結,旨在揭露資產階級社會如何透過某些特定的文化材料來維護自身價值觀念。本書由兩部分組成,第一部分是「神話分析」,第二部分則是「今日神話」的理論闡釋。 〔神話分析〕 集結了五十三篇時事評論,是巴特連續兩年不間斷、每月撰寫一篇的成果,靈感源於法國時事與日常生活,內容則是他的觀察心得與犀利解讀。 〔今日神話〕 巴特親自講述如何破解現代流行神話的系統來源。他以理論的方式講解相關概念:何為神話、神話

如何運作,以及神話的必要性與限制等。 巴特寫作《神話學》的年代,是歐美大眾文化產品大量出現的時代。在這些作品裡,巴特表達出一種必須創新理論來談論它們的迫切感,他想要解讀包含在事物及其媒介中的訊息。推動他的是一股尋求意義的慾望。像是一位在沙灘上傾聽貝殼祕密的好奇小孩,巴特帶著他獨有的符號學嗅覺,詮釋了一個又一個流行符號,孕育一個成長之中的新興學科——符號科學。巴特以冰冷的剖刀,切理社會萬象,穿越萬象,回歸本質。五十多篇大眾文化人、事、物精妙分析,翻轉資產階級的人為操作手段,還原事物自然本貌,奠定結構主義作為大眾文化理論載體之不朽基礎。 【大師眼中的大師】 巴特是我們這時代偉大的公眾導師,他

完整思考、提出主張,且提供幾個步驟,讓我們深刻反思語言符號系統、文本,以及這些事物告訴我們身為人是怎麼回事。 ──彼得・布魯克斯(Peter Brooks) 巴特對身邊幾乎所有事物的意義越來越有興趣,而《神話學》即展現巴特的淵博學識……書中的短文皆是對常見的建構物提出定義,讓事物說出其所蘊含的諸多意義。這些意義是製造出來的,雖然隱而不宣,卻時時存在。 ──愛德華・薩伊德(Edward W. Said) 羅蘭・巴特是教師、文人、道德學者、文化哲學家、重要概念行家、百變的自傳作者……在二戰後重要的知識分子之中,我相信巴特是少數幾位作品將永垂不朽的人。 ──蘇珊・桑塔格(Susan Sontag

) 巴特的《神話學》出版於一九五七年,但我後來才讀到這本書。若我已先讀過,絕對不敢動筆寫一篇關於「脫衣舞」的文章。在讀過巴特的《神話學》之後,因為自嘆不如,我放棄了社會神話分析的風格,逐漸轉向了仿擬寫作。 ──安伯托•艾可(Umberto Eco) 我心目中真正的導師,就是羅蘭•巴特。 ──喬治•培瑞克(Georges Perec) 你們都知道,你們曾經選擇的是少見的智慧與創造的平衡,是一位對事物的本來面目具有奇特領悟力的人,他以前所未有的角度更新看事情的方法,他是一位偉大的作家、一名不同凡響的教授,他的教學對聽眾來說不是一堂課,而是一種體驗…… ──米歇爾•傅柯(Michel Fouc

ault),法蘭西學院弔念巴特講辭。 【巴特在《神話學》中的日常生活符號意義解剖】 巴特論洗潔劑── 「我們總是覺得賈微牌的洗潔液類似某種液體之火,其作用要小心翼翼地評估,否則物品本身就會毀損,『被燒壞』;這種產品暗含的傳說感,乃是倚賴一種對物質劇烈的、打磨式的改變。其作用皆屬於化學性或肢體損傷的範疇:洗潔劑能夠『殺滅』髒污。反之,清潔粉則是產生分離作用的物質;它們的理想功能是將物品自不完美的狀態中解放出來:我們『驅除』髒污,不再是殺掉它;在『奧妙』的圖片介紹中,污垢是一名虛弱、髒兮兮的渺小敵人,僅僅在『奧妙』的審判威脅之下,就從潔淨美麗的棉布中拔腿逃跑。毫無疑問,氯及氨全然是某種火焰的代

言人,負有拯救之力,但也盲目打擊;而肥皂粉則不同,它是有選擇的,它在衣衫的經緯紗線之間推擠、引導污垢尋找出路,像警察在維持秩序,而非戰爭的廝殺。」 巴特論玩具── 「玩具在表面上預見了成人世界的工作樣貌,顯然這個事實只會讓孩子準備全盤接受、甚至在他能夠自行思考之前,直接為他建立一個原始本能的託辭藉口,這股本能無時無刻創造出士兵、郵務員、偉士牌機車。……舉例來說,還有一種娃娃會撒尿;娃娃體內都安裝了食道,我們把奶瓶塞過去,接著它們就會尿濕襁褓巾;當然囉,它們腹腔裡的牛奶很快就會轉變成水。我們可以藉由這種方式,讓小女孩熟悉家務工作的因果定律,讓她開始『適應』未來母親的角色。在這座充滿了準確及複雜

物件的宇宙面前,孩子只會變成擁有者或使用者,永遠不會成為創造者。他不創造世界,他使用這個世界:我們已經幫他準備好缺乏冒險、缺乏驚奇、缺乏歡樂的起步動作。我們讓孩子變成一位小房東,成天宅在家裡,甚至用不著去創造應付成人命運所需要的精力;我們把整套東西準備好,直接交給他們:孩子只須直接取用,我們從來不給他自己從頭到尾親身悠遊的機會。」 巴特論水災── 「它改易了某些物體的樣貌,引入了一些不符合常態、卻可以解釋的視點,使人對世界的感知煥然一新:我們看到汽車淹到只露出車頂;路燈一大半泡在水中,只餘頂部浮出水面,有如朵朵睡蓮;房舍被切割成東一塊、西一塊,像孩子玩的積木;貓咪受困樹上多日。所有這些日常物

件看似瞬間失根斷線,被奪走了最合理的典型實體:大地。這道斷裂保留了稀奇古怪的感受,卻不會引發魔幻妖異的威脅感:這片汪洋大水製造了一種出色的、人們常見的特效場面──事物的形貌改變了,卻依然顯現出『渾然天成』的樣子──,我們的心思可以專注在效果上。洪水打亂了日常視覺的觀看方式,卻並未引發幻覺。事物部分消失抹除,而非變形走樣:這場奇觀極其殊異,卻合情合理。……但凡一切日常生活稍微大幅的斷裂都會導向『節慶』。然而,洪水不只是選定並改變某些物品的外貌,它甚至顛覆了風景的感知以及自古以來的地平線結構:土地量測的慣用線條、樹木形成的連綿綠幕、房屋的排列、道路,乃至河床本身,這恆常穩定的稜角分明,曾經如此妥善

精準地安排土地所有權的形式,這一切都像用橡皮擦拭去一樣,從邊角到平面攤開抹平:不再有道路,不再有河岸,不再有方位;一個平坦的實體,水漫八方,鋪天蓋地,如此便中止了人的生成發展,使人脫離理智,脫離了地點的實用工具性。」 巴特論牛奶與葡萄酒── 「牛奶是真正與葡萄酒相反的東西:不只因為孟岱斯•法朗斯所倡議的措施(這是刻意設計的神話姿態:在議會演講的講臺上喝牛奶,就像大力水手卜派吃菠菜一樣),也由於在物質各種各樣的形態中,牛奶與火相互對立──出於它密集的分子結構和表層覆蓋的乳油狀本質(因而能使人鎮靜);葡萄酒會毀損健康,具整形作用,它能引發變質,又負有催生之力;牛奶則有美容功效,它可以黏合、遮蓋、

恢復元氣。此外,它的白淨可以連結到嬰孩的純真,是力量的保證,這股力量不會誘發、引導,不會導致充血,但卻令人沉靜、臉色白皙、神智清明,這一切與牛奶的實體樣態相符。」 巴特論罷工── 「仍有不少人認為罷工是一件可恥的事:換言之,罷工不只是一項錯誤、騷亂或不法之舉,還是一起道德犯罪,在這些人眼中,這項行徑擾亂了自然秩序,令人難以容忍。無法接受,可恥之至,引人反感,這是某些《費加洛報》讀者對最近一次罷工行動所下的評語。這種語言的使用其實可以上溯到復辟時期,表達出該時期深層的心靈狀態;那個時候,布爾喬亞階級才剛執政沒多久,在道德與自然之間操縱一種融接的過程,使雙方互為彼此的保證:他們擔心必須將道德自然

化,於是便將自然道德化了,假裝混淆了政治秩序與自然秩序,最後下了一個結論──一切質疑社會結構法則的事物都是不道德的。……對他們來說,罷工首先是一種對道德化的理性規範的挑戰:罷工等於『不把社會放在眼裡』,與其說它違背了公民權的合法性,不如說它違反了『自然的』合法性,危害到布爾喬亞社會的哲學基礎……罷工意味著人是完整的存在,其所有的功能都相互牽連、密不可分,不論是使用者、納稅人或軍人的角色都如同太過窄薄的城牆,不足以抵禦事件的擴散,而且在社會當中,人人彼此牽涉。布爾喬亞階級反對罷工行為,認為罷工會干擾他們,這就證明了社會的各種作用有其內部的凝聚力,到了罷工最後階段才會顯露出來:矛盾在於,就在罷工正

要使小布爾喬亞階級臣服於其明顯的隸屬關係之刻,小布爾喬亞階級卻懇求能夠保有自身獨立狀態的理所當然性。」 巴特論競選照片── 「我們這位未來的議員直直瞪視敵手、障礙以及『問題之所在』。只露出四分之三臉龐的取鏡方式比較常見,它暗示了一種理想的專橫力道:目光莊重地陷入未來,這道目光並不正視,而是俯瞰,低調地散播一個廣泛無垠的他方願景。幾乎所有露出四分之三臉龐的照片都呈現仰角構圖,人物的臉孔迎向一道超自然的光芒,面部表情帶有一份憧憬,使之提升到高尚人性的精神境界,於是候選人便抵達崇高情感的奧林帕斯之巔。在那裡,一切政治上的矛盾衝突都解決了:阿爾及利亞的戰爭與和平、社會進步與資方的利潤、私立學校與甜菜

補助、左右派之爭(這其實一直是種『落伍』的對立!),這一切都在這道深思的目光中和平共存,莊重地鎖定秩序的隱藏利益。」 2. 《新神話學》:向羅蘭 • 巴特致敬,從布爾喬亞的價值迷思到 21 世紀大眾符號解讀,法國社會精英的新時代趨勢觀察錄 【本書特色】 ★ 相隔半世紀,法國各界意見領袖與專業精英向羅蘭•巴特一代經典《神話學》致敬的集體創作 ★ 集結法國最傑出公共知識分子與各領域達人對日常生活的精闢觀察 【簡介】 法國作家傑洛姆‧嘉赫桑在羅蘭•巴特《神話學》出版了半世紀後,邀請五十七位作家、哲學家、社會學家,模仿巴特的書寫手法,從越野車、女星裸體、壽司、液晶螢幕、歐元、膠囊咖啡到部落

格等日常人事物去分析批判,出版了《新神話學》。當初巴特《神話學》出版的時候,震撼了那個年代的法國──一個高級知識份子,竟然會關注那些「日常瑣事」──巴特在書中將他對符號學的研究,以最精妙的方式呈現,記錄了五○年代法國社會諸般風貌。而傑洛姆‧嘉赫桑則是活躍於二十一世紀媒體、文學界的作家、記者,負責許多重要文化期刊和廣播節目。他在《新神話學》前言中提到「(這本書的作者群們)並非去模仿巴特的書寫風格,而是他的精神」。當然,隨著五十多年來的社會變遷,總統換人做、法郎變歐元,這本書中也以這些新的對象為題;另外也有如皮耶神父這種延續巴特過去曾提及、今日重新論述的人物改變的章節(因為分析的對象半世紀之後依然

健在)。書名取法「神話學」,除了向巴特致敬,更白話來說就是作者們用社會學的觀察方式,去剖析我們熟悉的日常事物。《新神話學》以最平易近人的書寫對象,帶領我們進入全新的現代社會現象破譯之旅。

「抗美援朝」來台士兵陳長安的個案研究

為了解決伊德汽車美容 的問題,作者陳芬蘭 這樣論述:

本論文由一個寂寂無名卻參與「抗美援朝」戰役的小兵──陳長安先生的生命史為研究基點,追溯其因緣於時代下的悲喜人生。七十餘年的生命經驗(1931-2004)跨越「中華民國」與「中華人民共和國」的興衰史,同時反映世界冷戰氛圍下國際局勢匹變,以及台灣邁向民主化的歷程。 本研究企圖跳脫過去傳統歷史論文的撰述模式,嘗試以「生命書寫」作為書寫的方式。強調於不同的時空中,再現其生活現實與生命軌跡,並透過理論的探討與文本的分析,觸及人生的衝突、創傷、離散或戰爭經驗等,藉以開展更寬廣的對話與思辯空間。歷史事件發生在每個不同個人的身上,都是一樁說不盡的「故事」,尤其處於動盪的局勢當中,每個經歷磨難而

倖存的生命,都顯得如此珍貴,彰顯著身為人的價值!失去這些看似「微不足道」的點滴生命,所謂「國家」的尊嚴何以存續?所謂「領袖」的光芒又如何得以彰顯? 陳長安十歲開始負擔家計,未及二十又因家計從軍,貧窮與飢餓讓他不敢憧憬「未來」!詎料?在踏上所謂「抗美援朝」一途便自此與親人音訊全斷!而國共對峙的政治局勢更讓他滿懷的鄉愁硬生生地被阻絕了四十載!本研究綜合與陳長安生平相關歷史事件之發展,由以下三個層面深究小人物在時代洪流中的歷史意涵。首先,權力的過度擴張實為釀成時代悲劇的主因,「抗美援朝」一役塑造了「反共義士」的虛妄性。其次,陳長安因政權計劃性的欺騙流落至台灣,成為弱勢族群,產生一段社會底層的婚

姻,案主如何說服自己接受現狀的心理轉折?是筆者所欲深入探究的。最後,就社會學而言「陳長安先生已然選擇在台灣落地生根」,但其政治傾向卻始終認同「中華民國」,反對台灣成為民主獨立的國家!這種現象正是走過戰亂時代倖存者的特徵;因此要求老兵們體認民主的真正意涵其實是一種「為難」。本論文研究個案陳長安的一生堪稱為「一群小老百姓對大歷史的無言抗議」,對筆者而言,不僅成就兩代之間的交流,亦可稱為一種救贖。

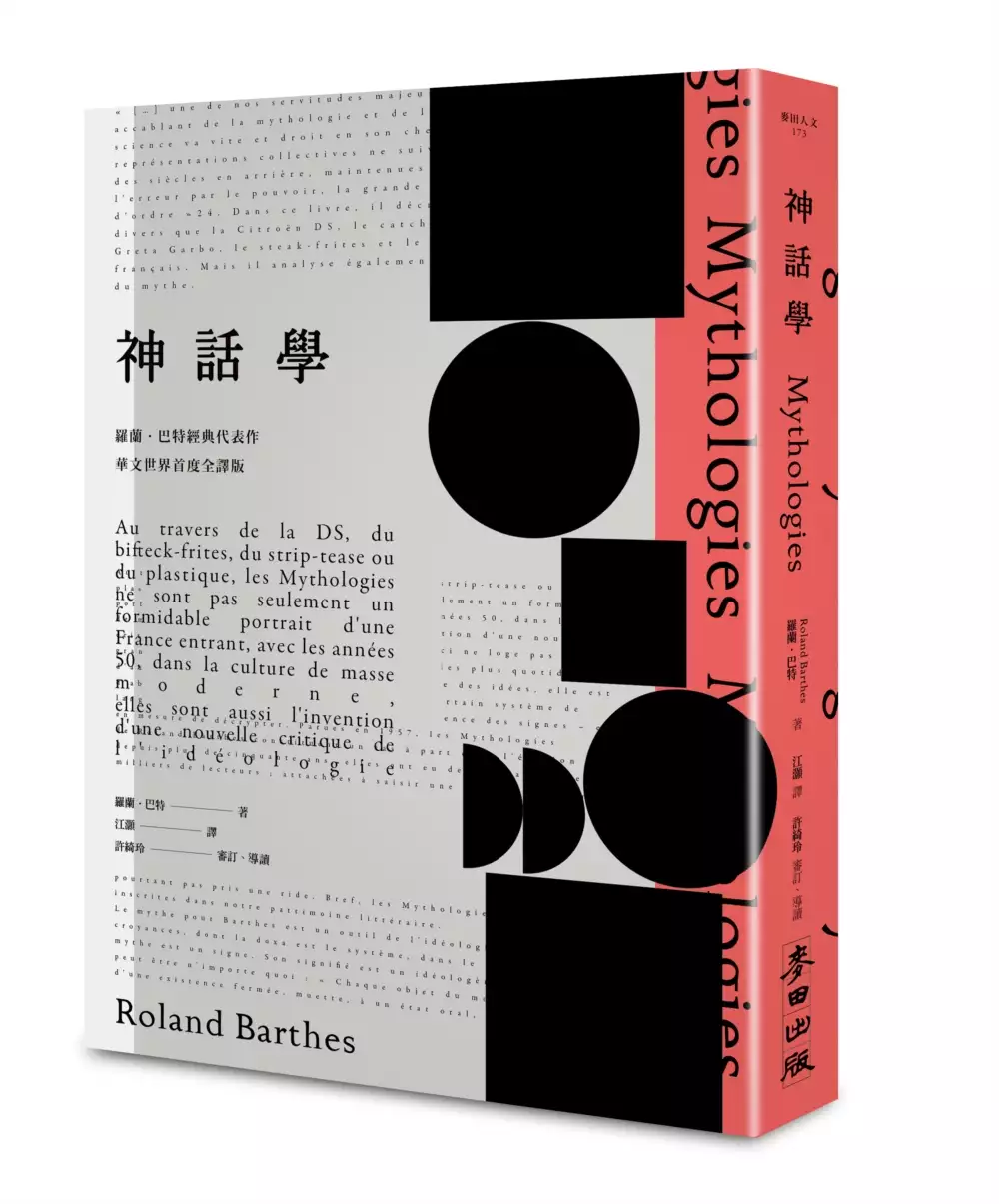

《神話學》(羅蘭.巴特經典代表作,華文世界首度全譯版)

為了解決伊德汽車美容 的問題,作者羅蘭‧巴特 這樣論述:

★★羅蘭•巴特一代經典《神話學》首度完整中譯★★ 當代最重要思想家,揭櫫消費社會意識形態背後的隱含意義 痛擊布爾喬亞符號宰制,書寫結構主義文化分析的傳奇篇章 【本書特色】 ★法國當代符號學泰斗羅蘭•巴特成名代表作,問世逾六十年,華文世界首度「全譯」 ★結構主義文化分析開山之作,文化研究、符號媒介、當代思潮、社會學、流行學必讀經典 ★書中開創之神話分析方法,影響二十世紀後半各大符號意義解讀、流行符碼運用相關領域 ★近代思想大師中,以日常生活事物為理論分析對象的罕見奇書,深入淺出,與庶民接軌 ★羅蘭•巴特研究者、國立中央大學法文系教授許綺玲審訂/專文導讀 【簡介】 羅蘭•巴特成名作 二

十世紀文化符號學經典 看穿日常事物背後的暗含意義 書寫大眾文化分析的傳奇篇章 法國二十世紀符號學奇才羅蘭.巴特成名之作。他於一九五四至一九五六年間在雜誌上以專欄形式發表「每月小神話」,後集結成書,於一九五七年出版。全書取材自當時社會現象及日常時事,旨在揭露布爾喬亞階級如何包裝符號、扭曲語言,將歷史與人為的刻意操弄,不著痕跡地轉化為「理所當然的自然狀態」與「神話」迷思。 本書由兩部分組成:第一部分為【神話分析】,收錄五十三篇專欄評論。從劇場藝術、電影明星、報刊廣告、清潔洗劑,到食物飲品、運動競賽、脫衣舞蹈、星座專欄等,如實還原了那個布爾喬亞崛起、消費社會擴張、大眾文化與各式思潮激盪衝撞的黃

金歲月風貌,可謂法國五○年代萬象羅列的「浮世雜貨舖」。巴特運用他一向獨特的犀利目光,看穿日常事物表層之下、暗藏深處的布爾喬亞意識型態,分析對象貼近大眾生活,揭露神話的筆力細膩、諷刺精妙,高明地揮動符號學的剖刀,片片切開常人所不察的事物肌理,翻轉整個世代「觀看的方式」;第二部分則是題為【今日神話】的理論說明長文。巴特親自講述大眾神話生成的脈絡及符號作用的產製過程,鉅細靡遺、層層遞進地展示「神話」如何不知不覺中主宰我們的日常感知,如何偷樑換柱、扭曲改造、竊奪意義。兩大部分猶如「理論闡述」與「實作範本」的巧妙呼應,合而觀之,有助我們理清意義的糾結線團。 本書堪稱文化研究、大眾符號分析的開山之作,出

版六十多年來,影響遍及人文社科各大領域,凡是觸及「符號意義分析解讀」的相關研究多所援引,至今不歇。放眼當下資訊橫流暴漲的網路世代,媒體信息與大眾符碼的疊加扭轉更趨極端,如何在意義拼貼的纏亂絲線中,梳理出事物的本質?跨越世紀、從未休止的符號流動現象,證明了巴特的洞見不僅毫不過時,且更見深意。此刻重讀這本劃時代經典,正是時候。 【大師眼中的大師】 巴特是我們這時代偉大的公眾導師,他完整思考、提出主張,且提供幾個步驟,讓我們深刻反思語言符號系統、文本,以及這些事物告訴我們身為人是怎麼回事。 ──彼得・布魯克斯(Peter Brooks) 巴特對身邊幾乎所有事物的意義越來越有興趣,而《神話學》即展

現巴特的淵博學識……書中的短文皆是對常見的建構物提出定義,讓事物說出其所蘊含的諸多意義。這些意義是製造出來的,雖然隱而不宣,卻時時存在。 ──愛德華・薩伊德(Edward W. Said) 羅蘭・巴特是教師、文人、道德學者、文化哲學家、重要概念行家、百變的自傳作者……在二戰後重要的知識分子之中,我相信巴特是少數幾位作品將永垂不朽的人。 ──蘇珊・桑塔格(Susan Sontag) 巴特的《神話學》出版於一九五七年,但我後來才讀到這本書。若我已先讀過,絕對不敢動筆寫一篇關於「脫衣舞」的文章。在讀過巴特的《神話學》之後,因為自嘆不如,我放棄了社會神話分析的風格,逐漸轉向了仿擬寫作。 ──安伯托

•艾可(Umberto Eco) 你們都知道,你們曾經選擇的是少見的智慧與創造的平衡,是一位對事物的本來面目具有奇特領悟力的人,他以前所未有的角度更新看事情的方法,他是一位偉大的作家、一名不同凡響的教授,他的教學對聽眾來說不是一堂課,而是一種體驗…… ──米歇爾•傅柯(Michel Foucault),法蘭西學院弔念巴特講辭。 【巴特在《神話學》中的日常生活符號意義解剖】 巴特論洗潔劑── 「我們總是覺得賈微牌的洗潔液類似某種液體之火,其作用要小心翼翼地評估,否則物品本身就會毀損,『被燒壞』;這種產品暗含的傳說感,乃是倚賴一種對物質劇烈的、打磨式的改變。其作用皆屬於化學性或肢體損傷的範疇

:洗潔劑能夠『殺滅』髒污。反之,清潔粉則是產生分離作用的物質;它們的理想功能是將物品自不完美的狀態中解放出來:我們『驅除』髒污,不再是殺掉它;在『奧妙』的圖片介紹中,污垢是一名虛弱、髒兮兮的渺小敵人,僅僅在『奧妙』的審判威脅之下,就從潔淨美麗的棉布中拔腿逃跑。毫無疑問,氯及氨全然是某種火焰的代言人,負有拯救之力,但也盲目打擊;而肥皂粉則不同,它是有選擇的,它在衣衫的經緯紗線之間推擠、引導污垢尋找出路,像警察在維持秩序,而非戰爭的廝殺。」 巴特論玩具── 「玩具在表面上預見了成人世界的工作樣貌,顯然這個事實只會讓孩子準備全盤接受、甚至在他能夠自行思考之前,直接為他建立一個原始本能的託辭藉口,這

股本能無時無刻創造出士兵、郵務員、偉士牌機車。……舉例來說,還有一種娃娃會撒尿;娃娃體內都安裝了食道,我們把奶瓶塞過去,接著它們就會尿濕襁褓巾;當然囉,它們腹腔裡的牛奶很快就會轉變成水。我們可以藉由這種方式,讓小女孩熟悉家務工作的因果定律,讓她開始『適應』未來母親的角色。在這座充滿了準確及複雜物件的宇宙面前,孩子只會變成擁有者或使用者,永遠不會成為創造者。他不創造世界,他使用這個世界:我們已經幫他準備好缺乏冒險、缺乏驚奇、缺乏歡樂的起步動作。我們讓孩子變成一位小房東,成天宅在家裡,甚至用不著去創造應付成人命運所需要的精力;我們把整套東西準備好,直接交給他們:孩子只須直接取用,我們從來不給他自己

從頭到尾親身悠遊的機會。」 巴特論水災── 「它改易了某些物體的樣貌,引入了一些不符合常態、卻可以解釋的視點,使人對世界的感知煥然一新:我們看到汽車淹到只露出車頂;路燈一大半泡在水中,只餘頂部浮出水面,有如朵朵睡蓮;房舍被切割成東一塊、西一塊,像孩子玩的積木;貓咪受困樹上多日。所有這些日常物件看似瞬間失根斷線,被奪走了最合理的典型實體:大地。這道斷裂保留了稀奇古怪的感受,卻不會引發魔幻妖異的威脅感:這片汪洋大水製造了一種出色的、人們常見的特效場面──事物的形貌改變了,卻依然顯現出『渾然天成』的樣子──,我們的心思可以專注在效果上。洪水打亂了日常視覺的觀看方式,卻並未引發幻覺。事物部分消失抹除

,而非變形走樣:這場奇觀極其殊異,卻合情合理。……但凡一切日常生活稍微大幅的斷裂都會導向『節慶』。然而,洪水不只是選定並改變某些物品的外貌,它甚至顛覆了風景的感知以及自古以來的地平線結構:土地量測的慣用線條、樹木形成的連綿綠幕、房屋的排列、道路,乃至河床本身,這恆常穩定的稜角分明,曾經如此妥善精準地安排土地所有權的形式,這一切都像用橡皮擦拭去一樣,從邊角到平面攤開抹平:不再有道路,不再有河岸,不再有方位;一個平坦的實體,水漫八方,鋪天蓋地,如此便中止了人的生成發展,使人脫離理智,脫離了地點的實用工具性。」 巴特論牛奶與葡萄酒── 「牛奶是真正與葡萄酒相反的東西:不只因為孟岱斯•法朗斯所倡議的

措施(這是刻意設計的神話姿態:在議會演講的講臺上喝牛奶,就像大力水手卜派吃菠菜一樣),也由於在物質各種各樣的形態中,牛奶與火相互對立──出於它密集的分子結構和表層覆蓋的乳油狀本質(因而能使人鎮靜);葡萄酒會毀損健康,具整形作用,它能引發變質,又負有催生之力;牛奶則有美容功效,它可以黏合、遮蓋、恢復元氣。此外,它的白淨可以連結到嬰孩的純真,是力量的保證,這股力量不會誘發、引導,不會導致充血,但卻令人沉靜、臉色白皙、神智清明,這一切與牛奶的實體樣態相符。」 巴特論罷工── 「仍有不少人認為罷工是一件可恥的事:換言之,罷工不只是一項錯誤、騷亂或不法之舉,還是一起道德犯罪,在這些人眼中,這項行徑擾亂

了自然秩序,令人難以容忍。無法接受,可恥之至,引人反感,這是某些《費加洛報》讀者對最近一次罷工行動所下的評語。這種語言的使用其實可以上溯到復辟時期,表達出該時期深層的心靈狀態;那個時候,布爾喬亞階級才剛執政沒多久,在道德與自然之間操縱一種融接的過程,使雙方互為彼此的保證:他們擔心必須將道德自然化,於是便將自然道德化了,假裝混淆了政治秩序與自然秩序,最後下了一個結論──一切質疑社會結構法則的事物都是不道德的。……對他們來說,罷工首先是一種對道德化的理性規範的挑戰:罷工等於『不把社會放在眼裡』,與其說它違背了公民權的合法性,不如說它違反了『自然的』合法性,危害到布爾喬亞社會的哲學基礎……罷工意味著

人是完整的存在,其所有的功能都相互牽連、密不可分,不論是使用者、納稅人或軍人的角色都如同太過窄薄的城牆,不足以抵禦事件的擴散,而且在社會當中,人人彼此牽涉。布爾喬亞階級反對罷工行為,認為罷工會干擾他們,這就證明了社會的各種作用有其內部的凝聚力,到了罷工最後階段才會顯露出來:矛盾在於,就在罷工正要使小布爾喬亞階級臣服於其明顯的隸屬關係之刻,小布爾喬亞階級卻懇求能夠保有自身獨立狀態的理所當然性。」 巴特論競選照片── 「我們這位未來的議員直直瞪視敵手、障礙以及『問題之所在』。只露出四分之三臉龐的取鏡方式比較常見,它暗示了一種理想的專橫力道:目光莊重地陷入未來,這道目光並不正視,而是俯瞰,低調地散

播一個廣泛無垠的他方願景。幾乎所有露出四分之三臉龐的照片都呈現仰角構圖,人物的臉孔迎向一道超自然的光芒,面部表情帶有一份憧憬,使之提升到高尚人性的精神境界,於是候選人便抵達崇高情感的奧林帕斯之巔。在那裡,一切政治上的矛盾衝突都解決了:阿爾及利亞的戰爭與和平、社會進步與資方的利潤、私立學校與甜菜補助、左右派之爭(這其實一直是種『落伍』的對立!),這一切都在這道深思的目光中和平共存,莊重地鎖定秩序的隱藏利益。」

解構西化迷思:後殖民論述下的房地產網頁廣告

為了解決伊德汽車美容 的問題,作者許芝瑄 這樣論述:

廣告在現代社會中扮演重要的角色,不僅具體地影響商業的發展,在抽象地影響著文化的形塑。房地產網頁廣告是一種媒體訊息,同時也是媒體的命脈,廣告主大量的資金投入也使房地產比其他廣告主有較廣泛的曝光量,而文本中的訊息夾帶著不同的文化價值,透過各種媒體的大量曝光,具備形塑特有文化的力量。然而民眾開始養成喝STARBUCKS、看西洋電影、穿NIKE、學英文、關心美國股市起伏的習慣,與廣告的作用息息相關。西方化、現代化固然為科技、政治帶來進步,但卻潛藏著自我文化淡沒與認同消逝的隱憂。 本研究旨在解構房地產網頁廣告中所形塑的西化迷思,爬梳潛藏在西化迷思當中的社會文化意涵,並透過廣告文本的符號學

分析,解讀西方如何被塑造成優越的一方,如何建立階級化的社會關係。此外,更進一步從後殖民的視角觀察本國自製房地產廣告卻大量運用西方符號的弔詭情形,並解構廣告文本中符號的組織運作過程,探討文本中如何將自我本土文化排拒在外,甚至以西方為尊,進而模仿,進行自我殖民化的過程。因此本研究從建設公司的眾多建案中,以西化指標和網頁內容豐富度作為標準,蒐集選取適於分析的20則樣本,進行符號學分析,試圖從符號的出現、組合、排列等分析廣告中所蘊藏的意義。 本研究有兩個主要的發現,其一是房地產網頁廣告中將西方建構成為優越的、理想的和人人嚮往的,甚至將西方視為成功與幸福的代名詞。例如:「聖誕夜請來看孩子們

表演英語話劇、來喝英式下午茶。」這樣的符號將西方的午茶文化、西方節日、西方幼教方式拉進生活脈絡中,並呈現這樣生活方式是人們習以為常的,將西方的文化與價值自然而然的內化進入人們的生活當中。其二是房地產網頁廣告呈現自我邊緣化、殖民化的情形,例如:「三峽老街、巴洛克式建築。」三峽老街的紅磚建築原是東方建築的象徵,但廣告卻強調圓弧拱門的外型,將具傳統象徵的三峽老街再現為西化的建築,呈現出自我邊緣化的情形。最後,重新檢視分析結果,本研究提出下列建議。其一,廣告文本中大量出現西方的符號,雖然面對全球交融的文化場域,但東方的缺席與噤聲的確存在於文本的呈現中。因此,建議房地產的廣告產製者,應增加東方符號的運用

,並且是從東方文化脈絡的中組織符號的運用,減弱自我殖民的現象。其二,針對閱讀文本的民眾,在觀看房地產網頁廣告文本時,應該保有解構與批判的能力,從文本發現扭曲的再現,喚起對東方主體性的再思考。

想知道伊德汽車美容更多一定要看下面主題

伊德汽車美容的網路口碑排行榜

-

#1.家樂福洗車經驗(第2頁) - Mobile01

汽車 板很多人視為洪水猛獸的加油站洗車機都強過這種千百倍.. 至少有用大量的水吧? ... 其他的洗車中心都會要妳做大美容,加速消耗你的優惠卷. 於 www.mobile01.com -

#2.服務據點 - 台灣挑戰者汽車保養

伊德 天母店 地址:台北市中山北路六段77號B3 電話:02-2833-5985 營業時間:每日11:00至21:00. 伊德復興店 地址:台北市忠孝東路三段300號B5 電話:02-8772-7568 於 www.twcds.com.tw -

#3.Fw: [心得] 新竹巨城X德汽車美容洗車記energie0622 PTT批踢踢 ...

[本文轉錄自Hsinchu 看板#1IQz4hNE ] 作者: energie0622 (哈) 看板: Hsinchu 標題: [心得] 新竹巨城X德汽車美容洗車記時間: Sat Oct 26 22:26:48 2013 於 www.ucptt.com -

#4.伊德萊斯旗鑑店 - 松果購物

寵物吹風機吹水機【AH-33】伊德萊斯品牌寵物美容狗狗吹風機大型犬中型犬小型犬 ... 寵物座椅狗墊【AH-128】汽車寵物墊輕鬆收納後座寵物墊防水防髒墊寵物機車座椅車載. 於 www.pcone.com.tw -

#5.卡式汽車美容~~汽車美容大揭秘

那天來到卡氏汽車美容位於新店家樂福的店面,進行寶貝愛車的汽車美容. 這裏的場景,很多人應該都看過,因為卡氏汽車美容集團據點眾多幾乎全省都有. 於 bjsmile.tw -

#6.給車子沖個澡吧Supreme Care 汽車美容- 商圈新聞

天母商圈 #汽車美容 #洗車 #阿拓. 前陣子台北連續好幾天豪雨砲轟後,許多人車子也髒的差不多了,紛紛詢問哪裡有不錯的汽車美容,今天就來分享一家編仔還蠻常去的一家, ... 於 www.tianmu.org.tw -

#7.十天減為五天美CDC縮短無症狀確診者隔離期 - 阿波羅網

... 「不支持言論自由,就別來上學」 美名校大學校長發公開信斥責中共粉紅留學生(圖) · 被"壓頸致死"的佛洛伊德重回視野這次不太光彩(圖) ... 於 tw.aboluowang.com -

#8.伊德汽車美容豐原店 - 香港黃頁

伊德汽車美容 豐原店,香港黃頁是香港最權威最值得信賴的專業黃頁網站,擁有全香港超過百萬戶工商客戶的店家資訊、優惠訊息與地圖,隨時隨地提供您生活消費與工商採購指南 ... 於 m.knewyp.com -

#9.【台北市|汽車美容洗車|汽車|行車運輸】10項|第5頁

伊德 實業有限公司至今已13個年頭本公司所營運的項目有汽車零件汽車精品汽車美容 ... 泡沫洗車是行車運輸汽車汽車美容洗車商家歡迎一起來分享新北市中和區興南路1段金門 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#10.B5|樓層導覽|台北復興館 - SOGO百貨

汽車停車場‧ 伊德汽車美容Parking Lot / Auto Shop. ※每日開放時間11:00~22:30 ※停車優惠消磁服務地點:復興館9F卡友服務中心、B2F服務台※凡在本公司購物滿500元,即可 ... 於 www.sogo.com.tw -

#12.伊德萊斯的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

【伊德萊斯】寵物吹風機AH-33(贈四種吹頭寵物美容寵物吹風機寵物吹水機) ... 伊德萊斯汽車右視鏡AH-101-(10分鐘安裝倒車雷達汽車盲區輔助系統右視右側攝像頭). 於 biggo.com.tw -

#13.嘉藥粧品「藝變」畢業展時尚登場歲末豐收8金

全國技專院中最早成立粧品系的嘉藥,一直以來積極為學生創造舞台,也迎來豐收12月,除了年底壓軸畢業成果展外,該系學生勇奪「中華盃國際美容美髮 ... 於 times.hinet.net -

#14.李德車體美研中心- Xinbei

李德車體美研中心,全台唯一BMW SPA原廠經銷商指定之鍍膜施作中心以及汽車美容服務! 於 www.findglocal.com -

#15.伊德汽車美容 - Foursquare

See what your friends are saying about 伊德汽車美容. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places they've ... 於 foursquare.com -

#16.與民眾生活密不可分科技加持《巴西》共享經濟增長快速

目前在《巴西》最多人使用的共享平臺是Uber、Airbnb等共乘汽車、房屋租用等服務;而近年快速成長的物流平臺Lalamove及線上汽車分享平臺Turbi, ... 於 info.taiwantrade.com -

#17.伊德實業有限公司 - 工商名錄行銷

伊德 實業有限公司. 035339637. 新竹市中央路229號. BESbswy. BESbswy. 相關搜尋. 汽車裝配 汽車美容 汽車材料批發製造 汽車板金烤漆 汽車檢驗 汽車百貨 汽車防盜器 ... 於 www.taiwanlocalyp.com -

#18.2015秋季購物節百貨滿額送好禮偶數日回饋多2% - 聯邦銀行 ...

... City店及遠東巨城購物中心(不含愛買、宜得利家居、遠傳、威秀影城、WORLD GYM、湯姆熊歡樂世界、大魯閣、巧思廚藝、伊德汽車美容)、高雄店。 於 card.ubot.com.tw -

#19.仁德親子同樂會大小朋友看戲笑開懷黃偉哲扮聖誕老人發糖果 ...

「如果兒童劇團」帶來精彩劇目《愛Party的蚱蜢》,改編自伊索寓言精典故事,搭配童趣歌曲,是具備教育與娛樂的輕鬆可愛小品。此外,活動還規劃防疫洗手 ... 於 6square.com.tw -

#20.台南市汽車美容最新工作職缺62 筆 - GOTHEJOB

台南市汽車美容工作職缺有62筆,汽車美容技師,汽車美容半技師,汽車美容學徒 ... OK汽車專業美容SPA館_程信企業社 台南市東區 ... 台南仁德汽車美容技師學徒 已下架. 於 tw.gothejob.com -

#21.Readmoo讀墨電子書 台灣最大繁體中文EPUB電子書服務

Readmoo 提供高品質的繁體中文EPUB 電子書,搭配絕佳的閱讀體驗!手機、平板、桌面隨時暢讀電子書。歡迎愛閱讀的你加入Readmoo 一起買書、看書、分享書。 於 readmoo.com -

#22.伊德實業有限公司天母營業所

伊德 實業有限公司天母營業所,統編:25597131,地址:臺北市士林區德行里中山北路6段77號地下3樓. ... 財稅營業項目, 汽車零件、汽車百貨批發(465311) 汽車美容(951200) ... 於 www.twincn.com -

#23.【永恆星語:燐光起源】最強首抽角色推薦 - 敗家達人

龍塚-(前排物理); 伊斯特巴爾-(中排法術); 幽夢-(中排物理) ... 西之國度—冒險之國「賽亞」; 北之國度—戰鬥之國「希德」 ... 汽車資訊(11). 於 www.gbyhn.com.tw -

#24.檔案下載區

目前所在位置:主目錄 / 98年度建教合作 / 訪視照片 / 伊德汽車美容 · DSC01654.JPG. 2009/11/26. 4.6 M. DSC01655.JPG. 2009/11/26. 4.5 M. DSC01657.JPG. 2009/11/26. 於 ptc.taivs.tp.edu.tw -

#25.家樂福線上購物

家樂福線上購物提供24小時、當日配最快1小時到貨服務,一般訂單消費滿$800不分溫層免運費,立即加入新會員送$300折價券與$499免運券,生鮮雜貨日用品,方便買快速配! 於 online.carrefour.com.tw -

#26.台北大直汽車鍍膜推薦【內湖汽車美容推薦】台北Classic 經典 ...

建議大家洗車前先上泡沫做預洗動作,軟化塵土後再使用高壓水柱沖掉,再上一次泡沫進行清洗! 一定要儘早處理,這些塵土在經過日曬後很容易咬進漆面 ... 於 henderonauk1p.pixnet.net -

#27.247劍豪/250亞克/220開拓/雪吉拉X皮卡丘/戰地6824 - 8591

亞克只有抽MD的美容美髮ARC只有後三科前三顆在開拓身上 可四改可綁QR 接受DC直播看帳號其餘方式不接受 1.6W不實收喜歡可談 ... 於 www.8591.com.tw -

#28.伊德实业有限公司在城市East District

伊德 实业有限公司在城市East District 通过地址null, 300台湾新竹市東區中央路229號. ... 台中鍍膜愛諾美專業車體鍍膜汽車大美容重機鍍膜精緻洗車null, 401台湾台中市 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#29.50+敢演初戀,今年影後要塞給她 - 隆平联社!❗️❗️

主演奧斯卡金球獎雙料影後桑德拉·佈洛克,導演威尼斯銀熊獎得主諾拉·芬沙伊德,配樂漢斯·季默。 頒獎季到瞭。 全球網友都瘋狂明示:. 於 www.lpls.net -

#30.伊莉討論區

伊莉,伊莉討論區,伊莉論壇,forum,discuss ,伊莉討論區. 於 www.eyny.com -

#31.BMW依德

首頁 · 關於依德 · 最新消息 · 加入會員 · 預約保養 · 預約賞車 · 線上賞車 · 聯絡我們. 車界獨家!智能車廠Service Go正式上線. 瞭解更多. 車界獨家! 於 www.bmw-taipei.com.tw -

#32.美國比佛利專業汽車美容 - Mapsus.net

O3汽車美容JMall店-洗車推薦汽車美容刮傷車體鍍膜絨布清洗皮椅清洗汽車玻璃油墨 ... SMT車體鍍膜-竹北汽車鍍膜,竹北汽車美容,洗車打蠟&內裝清潔 ... 伊德實業有限公司 於 mapsus.net -

#33.伊德實業有限公司- 汽車美容,洗車 - 手機版樂趣地圖

伊德 實業有限公司地址:台北市大安區大安路一段2號7樓,電話:02-8773-7108,分類:行:行車運輸:汽車:汽車美容,洗車. 於 m.poi.zhupiter.com -

#34.伊德汽車美容

伊德汽車美容. Local Business. Like. Liked. About. Local Business. Page transparency. Facebook is showing information to help you better understand the ... 於 m.facebook.com -

#35.傑森複合式汽車美容坊 - 黃頁任意門

傑森複合式汽車美容坊,統編:87009957,地址:台中市南區永興里德富路475號1樓,負責人:鄭學謙,設立日期:2019-12-09,變更日期:2019-12-09,公司狀態:核准 ... 於 twypage.com -

#36.HITO伊德汽車美容-太平洋百貨豐原店

HITO伊德汽車美容. TEL: 櫃點:B3-顧客停車場. 在便捷、 親切、精緻的企業精神指標下,本企業所有的員工,皆接受專業的技術訓練及嚴謹的服務態度培養,提供不同 ... 於 fy.pacific-mall.com.tw -

#37.太平洋百貨豐原店- B3 伊德汽車美容紐西蘭「鈉米針」抗菌鍍膜 ...

春節活動看過來,超強期間限定絕對不能錯過! ▷10F 紅帽象春節期間2/12(五)-2/16(二) 購買代幣單筆滿1000元送500元代幣▷B3 伊德汽車美容紐西蘭「鈉 ... 於 tw.discount.wave-base.com -

#38.自有二手書-懂得藏起厭惡,也能掏出真心-郝慧川 - 露天拍賣

正版帕金森定律心理學入門基礎書籍弗洛伊德人際交往心理學原著成功勵志鬼谷子正版書籍. 279. 【 正版書籍】超級符號就是超級創意:席卷中國市場17年的 ... 於 www.ruten.com.tw -

#39.在App Store 上的「挑戰者台灣」

是您汽車美容及護理的必然之選. 挑戰者汽車維修、保養及改裝車服務. - 全面照顧您汽車維修及保養所需的一站式服務中心. 「挑戰者手機版」為車主提供貼身及方便的汽車 ... 於 apps.apple.com -

#40.伊德實業有限公司

【伊德實業有限公司】是位於台北市大安區大安路一段2號7樓的台北市,汽車美容洗車,汽車,行車運輸商家, 關於伊德實業有限公司的相關消費經驗, 請一起來分享。 於 www.iredpage.com -

#41.營業據點-汽車美容門市-鴻耀企業有限公司 - Xtti

HITO伊德汽車美容-太平洋百貨豐原店. HITO伊德汽車美容TEL ,臭氧殺菌,大美容, 櫃點,整理列表臺北市金時代自助洗車,磁釉美容,車用周邊配備推薦商品HOT $415 $480 ... 於 www.fanaade.co -

#42.車用吸塵器【AH-329】大功率車載車充多功能吸塵器洗車用品 ...

車用吸塵器【AH-329】大功率車載車充多功能吸塵器洗車用品汽車用手持式吸塵器汽車美容. 促銷價$448 /入. tag_prefix-icon. 94折. 券後低至. $421/入. 於 m.buy123.com.tw -

#43.伊德實業有限公司 - 公司登記查詢中心

伊德 實業有限公司,統編:70558459,地址:新北市汐止區橫科路67巷12號1樓. ... 財稅營業項目. 951199 其他汽車維修. 951200 汽車美容. 456799 其他清潔用品批發 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#44.卡氏專業汽車美容

汽車美容 的專家. 嚴. 選. 品. 質. 獨家引進進口覆膜、幫愛車包覆堅固防護罩. 專業手技. 獨家技術與專業施工,突破傳統框架. Auto Restoration Service. ARE YOU READY? 於 www.carsgroup.com.tw -

#45.巨城洗車

新竹巨城購物中心B3停車場的伊德汽車美容,與客戶溝通態度惡劣,辱罵客戶:「e04_娘! ... GCC專業汽車美容新竹,汽車美容,園區,新車鍍膜推薦,Autoglym,頂級手工棕櫚蠟, ... 於 www.optimizeance.co -

#46.【台中汽車美容】嚴選中部30家汽車美容、鍍膜優質店家 ...

汽車美容 洗車打蠟鍍膜教學,與全台推薦汽車美容店家整理。 洗車. 就是洗車加上一些清潔劑,把車體外面的灰塵髒污洗掉而已。所以遇到 ... 於 kitty0515sb.pixnet.net -

#47.鍍膜?鍍膜價格落差這麼大? | K-WAX 汽車美容材料

Q1.鍍膜的好處? 一般漆面分為4層結構,由內至 ... 於 www.kwax.tw -

#48.【遠東SOGO百貨復興店最新優惠】2021年12月優惠活動、打折

汽車停車場‧ 伊德汽車美容. B4. 汽車停車場. B3. 生活超市/ 名店禮品/ 熟食/ 輕食/ 咖啡. Aunt Stella、beard papa、city'super美食生活精緻名店、GODIVA、La ... 於 icard.ai -

#49.伊德汽車美容SOGO復興店- Taipei, Taiwan - Yellow.Place

伊德汽車美容 SOGO復興店. Taipei, 106, Taiwan. Get Directions · Add phone number · Add link to website. Categories. Department Store Spa. 於 yellow.place -

#50.汽車美容dm – 美容課程 - Cinspke

挑戰者汽車美容關閉/ 大江簡介樓層導覽主力大店× 線上DM 大江購物中心獨家魅力品牌大 ... 汽車停車場Parking Lot B3~B4 伊德汽車美容Auto Shop B3 每日開放時間9,00 ... 於 www.cinspke.co -

#51.伊德實業有限公司 - 518熊班

伊德 實業有限公司公司簡介:伊德實業有限公司至今已13個年頭,本公司所營運的項目有汽車零件、汽車精品、汽車美容、中古汽車買賣等,本公司位於各大SOGO百貨及新竹巨城 ... 於 www.518.com.tw -

#52.良德汽車美容工作室 - 公司資料庫

良德汽車美容工作室的公司登記資料. 統一編號, 38705984. 公司名稱, 良德汽車美容工作室. 負責人, 林宏良. 登記地址, 高雄市前鎮區隆斌街36號1樓. 公司狀態, 核准設立. 於 alltwcompany.com -

#53.巨城洗車 - 全台第三方支付網

2013年1月14日— 新竹巨城購物中心B3停車場的伊德汽車美容,與客戶溝通態度惡劣,辱罵客戶:「e04_娘!」還作勢要打人,囂張(汽車消費經驗分享第1頁). 於 payment.iwiki.tw -

#54.汽車美容 - 工商黃頁電話簿

尚品汽車美容百貨行. 049655378. 南投縣竹山鎮集山路三段76號 南投縣竹山鎮集山路三 ... 卡氏汽車美容(台中德安百貨). 0422210120 ... 伊德實業有限公司. 0287737108. 於 www.adabo4.com -

#55.張德華的介紹 - 迪克知識網

張德華的介紹,1樓山東萬通汽車學院姓名張德華職稱汽車內飾裝調工高階技師所授專業汽車美容主授課程封釉鍍膜劃痕處理個人榮譽第五屆萬通. 於 www.diklearn.com -

#56.RS&BCG頂級汽車美容中心

iFG遠雄廣場停車場B4 · 遠東SOGO百貨公司3樓停車場 · 巨城購物中心停車場B3 · 林口三井OUTLET停車塔3樓. 於 www.goldenchou.com -

#57.2022年最新版-台中市北區汽車美容店家(評價推薦)

站內搜尋 · 藝溯專業機車美容大型重機美容車體鍍膜 · 大立人工洗車場崇德總店 · 卡氏汽車美容_Bussola_台中中友百貨 · 名將車體鍍膜-台中健行店 · 伊卡爾研洗部有限公司 · 佬窩 ... 於 dococar.com -

#58.伊德汽車美容新竹 - Zafir

伊德汽車美容 新竹. See more of 威德汽車專業保養維修中心on facebook. 名站推薦tips:2021年6月8日更新失效連結total 13 ». 伊申室內設計- Home | Facebook ... 於 zafir.deminasi.com -

#59.汽車美容(定義):美容歷史,美容流程,洗車,砂紙研磨,拋光,漆面保護 ...

汽車美容 是指針對汽車各部位不同材質所需的保養條件,採用不同汽車美容護理用品及施工工藝,對汽車保養護理。“汽車美容”源於西方已開發國家,英文名稱表示為“Car Care” ... 於 www.newton.com.tw -

#60.汽車- 美容 - 桃園市身心障礙庇護商品easy購

2021/11/28沁心小站新年禮盒開放預購囉! 促銷活動. 2021/11/26春節禮盒上市伊甸烘焙咖啡屋; 2021 ... 於 easygo.tycg.gov.tw -

#61.日本彩妝師分享《不會再失敗的臉妝》比起化妝細節,視線重點 ...

相信不少女孩在學習化妝或尋找妝容靈感時,時常會以局部五官當關鍵字,去搜尋這個地方該如何上妝,例如:「眼線怎麼畫?」、「眼影如何暈染」、「口紅顏色 ... 於 news.gamme.com.tw -

#62.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

雙12年終大促!PChome商店街商店數超過120000家店,是台灣店家數最多的電子商務購物平台。商店街開店目前推出跨店宅配$0免運、24h快速到貨、四大超商取貨優惠等服務, ... 於 www.pcstore.com.tw -

#63.伊德實業有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網

伊德 實業有限公司至今已13個年頭,本公司所營運的項目有汽車零件、汽車精品、汽車美容、中古汽車買賣等,本公司位於各大SOGO百貨及新竹巨城購物中心皆設有服務據點, ... 於 www.yes123.com.tw -

#64.伊德實業有限公司天母營業所 - OPENGOVTW

伊德 實業有限公司天母營業所統一編號為25597131. 所在地為臺北市士林區德行里中山 ... 設立日期, 2009-05-27. 行業, 465311: 汽車零件、汽車百貨批發 951200: 汽車美容 ... 於 opengovtw.com -

#65.大樹健康購物網

... 提供消費者最專業的大樹藥師團隊服務與最貼心的24H線上客服,無論你身在何處都能透過網路購買各式婦嬰用品、營養保健品、醫材用品、美容保養品、生活用品、食品, ... 於 shop.greattree.com.tw -

#66.洗車加打臘花了一萬三,小女生被嚇的淚汪汪...

朋友去新竹巨城購物順便在地下停車場一家叫"伊德"的連鎖洗車店,洗車加打臘 ... 剛好有一家" 德#"汽車美容停在前面我開窗就問" 洗車+打蠟"要多少回答我 ... 於 www.bmwcct.com.tw -

#67.Fw: [閒聊] 大賣場洗車美容經驗- 看板car - 批踢踢實業坊

推saitou68201 : 該不會是O氏汽車美容...? 10/12 22:14 ... 推pneumas : 我覺得你應該造福不懂大賣場美容騙局的網友公布店 10/12 22:41. 於 www.ptt.cc -

#68.【劇透】看完《蜘蛛人:無家日》你沒發現的13個彩蛋+2大 ...

由湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人:無家日》是最令人迫不及待的復仇者聯盟續集!自「彼得帕克」的真實身份被揭開、奇異博士意外打開了「多元宇宙」, ... 於 www.elle.com -

#69.誠品汽車美容】評價、電話、營業時間 - 熱搜情報網

誠品汽車美容地址:326台灣桃園市楊梅區楊新北路285號電話:03 288 9887。更多汽車美容熱搜推薦 吉利汽車修車廠(熱搜1224)次 玉盟專業汽車美容(熱 ... 伊德汽車美容. 於 hot-shop.cc -

#70.汽車美容鍍膜保養分享-鍍膜神效真面目汽車鍍膜師的一天

有別於傳統以打蠟來達到漆面光亮的方式,汽車鍍膜的原理其實是一整套針對車輛的漆面結構進行清潔、研磨、拋光與防護的汽車保養與美容工程。 於 www.jcbtaiwan.com.tw -

#71.台灣流行文化新地標桃園陽光劇場開幕演唱

此外,還有「Back to The roots回到原點」,安排桑布伊、董事長樂團、黃子軒與山平快、蔣進興與第二 ... 桃園54家委託汽車代檢廠停止受理三天定檢服務. 於 www.epochtimes.com.tw -

#72.百貨父親節就愛刷遠東HAPPY GO信用卡

禮券、商品券及菸品銷售及巨城購物中心之愛買、宜得利家居、遠傳、威秀影城、WORLD GYM、湯姆熊歡樂世界、大魯閣、巧思廚藝、伊德汽車美容與行動支付(含LINE ... 於 www.feib.com.tw -

#73.在台南市仁德區的汽車美容工作 - Careerjet

CRAFT Detailing 佐伊精品汽車美藝會館--汽車美容、洗車、鍍膜、...工作性質: 全職工作地點: 職務類別: 汽車美容、汽車引擎技術人員、產品售後技術服務… 於 www.careerjet.tw -

#74.伊仁絮語——靚蝦女打開勝門 - 頭條日報

第四場「靚蝦女」上仗出爭沙田千二改變跑法,起步後不久即取得領先,末段能維持勁勢,最終僅以兩個馬位負於「四季喜」而得第四名,表現大有進步。... 於 hd.stheadline.com -

#75.伊德汽車美容官方網站 - 雅瑪黃頁網

搜尋【伊德汽車美容官方網站】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#76.伊德萊斯 - 博客來

洗車手套3入AH-196 省力不刮車取代洗車海綿打蠟手套羊毛洗車手套汽車機車工具 ... 【伊德萊斯】HU-01 香薰機加濕器水氧機空氣淨化香氛擴香機. 於 www.books.com.tw -

#77.在高雄市左營區的汽車美容人員相關職缺 - Indeed 台灣

汽車美容 人員職缺現於高雄市左營區招聘:Indeed.com與更多. 於 tw.indeed.com -

#78.送德國洗車精~bigboi PRO 澳洲雙馬達乾燥吹風機吹 ... - 蝦皮購物

... 乾毛髮#大風力#寵物美容#送洗車精#免運費#居家防疫#洗車首選購買送德國洗車精~bigboi PRO 澳洲雙馬達乾燥吹風機吹水機汽機車用汽車美容居家清潔寵物美容毛髮風乾. 於 shopee.tw -

#79.復興sogo店汽車美容技師(可培訓) - 104人力銀行

【工作內容】台北市大安區- 工作內容1.針對顧客需求進行車身清潔維護、手工上蠟、漆面拋光整平、車體鍍膜工程...等專業服務,… 於 www.104.com.tw -

#80.卡士汽車美容地址卡氏股份有限公司【工作職缺與徵才 ... - Bsmba

汽車美容人員-臺南安平家樂福, Kwun Tong,敬請參閱下列資訊: 電話:23570838(林俊雄),提供專業的汽車鍍膜,車汽車停車場Parking Lot. B3~B4 . 伊德汽車美容Auto ... 於 www.jenniferhuntgllery.co -

#81.台北市大安區洗車場推薦

伊德 實業 · (02)-8773-7108. 台北市大安區大安路一段2號7樓. 贊 導航 詳情. 汽車美容 ... 卡氏汽車美容(台北遠企中心店) · (02)-2735-9654. 台北市大安區敦化南路二 ... 於 www.jhola.com.tw -

#82.澳大利亞人在美國犯罪,自稱是英國貴族曼徹斯特公爵

布福德代表他們的兩個孩子成功起訴。2011年,高等法院大法官克里斯多福·弗洛伊德(Christopher Floyd)裁定,這兩個孩子即使在父母未合法結婚的情況下 ... 於 newskks.com -

#83.jr 汽車美容敦化南路 - 靠北上班族

伊德汽車美容 B5F 停車優惠消磁服務地點: 復興館9F卡友服務中心、B2F服務台n ... ,汽車與交通消費電子產品環境社會科學社會與文化科學美容與造型藝術與人文. 於 ofdays.com -

#84.沈震東×南瀛德光慈善協會寒冬送暖暖心過好年 - 中華鱻傳媒

南瀛德光慈善會則表示,慈善會一直以來皆有在默默關注與提供弱勢幫助, ... 跨年追曙光睡飽再出發切忌疲勞駕駛 · 身障汽車美容訓練助慢飛天使起飛投入 ... 於 www.ccsn0405.com -

#85.伊德實業有限公司天母營業所- 店家介紹

伊德 實業有限公司天母營業所位於臺北市士林區德行里中山北路6段77號地下3樓的汽車零件、汽車百貨批發、汽車美容店家,這裡提供伊德實業有限公司天母營業所的統編、 ... 於 m.iyp.com.tw -

#86.挑戰者汽車美容板橋的彩蛋和評價,FACEBOOK - 電影和影城 ...

挑戰者汽車美容板橋的彩蛋和評價,在FACEBOOK、DCARD、PTT、YOUTUBE和這樣回答,找挑戰者汽車美容板橋在在FACEBOOK、DCARD、PTT、YOUTUBE就來電影和 ... 伊德汽車美容. 於 movie.mediatagtw.com -

#87.汐止區阿祥洗車行- 其他汽車服務業 - EZ搜公司

翔群專業汽車美容行, 新北市汐止區忠孝里樟樹二路106巷2號. 福德二路·其他汽車 ... 伊德實業有限公司, 新北市汐止區橫科里橫科路67巷12號1樓. 連峰街·汽車拖吊業(1) ... 於 www.ezsogosi.com