伊藤空壓機評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidPilling寫的 底氣:逆境求生的藝術,從日本看見自己(2020全新增訂版) 和岡田尊司的 當「洗腦」統治了我們:思想控制的技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站進口空壓機品牌和國產品牌空壓機有哪些? - 每日頭條也說明:特別在煉油和石化用往復式壓縮機領域、空氣壓縮機(螺杆式)領域,受到市場的高度評價。 e、HITACHI 日立(日本)日立作為一家集團企業,業務涉及信息、通信 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和遠流所出版 。

國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 王皇玉所指導 李依靜的 期待可能性之理論與實務─兼論照顧者殺人事件 (2019),提出伊藤空壓機評價關鍵因素是什麼,來自於期待可能性、罪責、自由意志、規範責任論、超法規阻卻責任事由、照顧關係、照護壓力。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 王泰升所指導 吳俊瑩的 日治台灣警察與現代生活秩序的形塑:以違警罪的即決為中心 (2019),提出因為有 文明開化、犯罪即決例、台灣違警例、殖民現代性、日常生活史的重點而找出了 伊藤空壓機評價的解答。

最後網站(來電3200元)附發票(東北五金)伊藤空壓機,空氣機 ... - LINE購物則補充:關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買(來電3200元)附發票(東北五金)伊藤空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機2.5HP 25公升附接頭!優惠特價中~採用日本電磁閥 ...

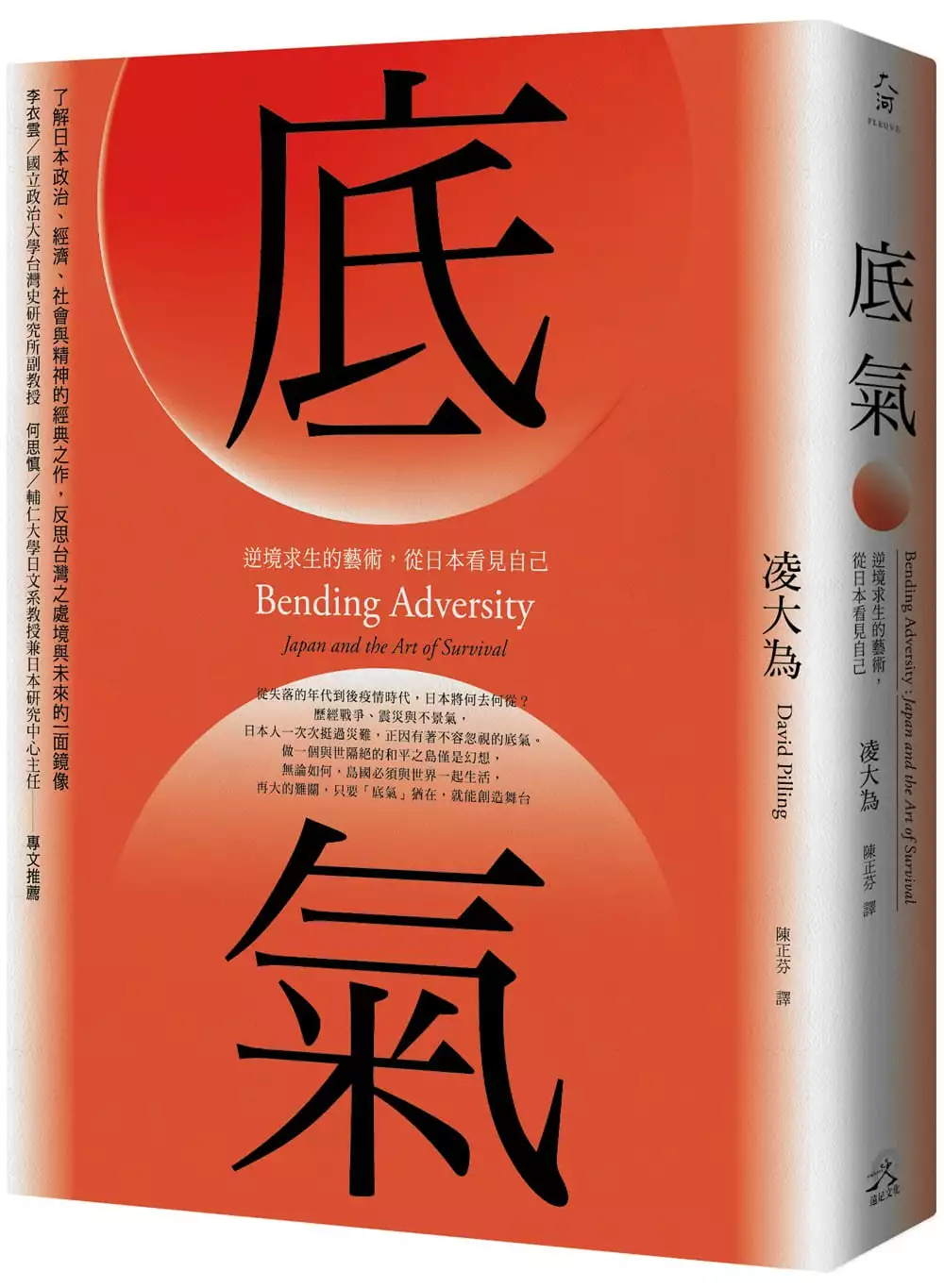

底氣:逆境求生的藝術,從日本看見自己(2020全新增訂版)

為了解決伊藤空壓機評價 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

※本書初版為遠足文化《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》 做一個與世隔絕的和平之島僅是幻想 無論如何,島國必須與世界一起生活 再大的難關,只要「底氣」猶在,就能創造舞台 了解日本政治、經濟、社會與精神的經典之作 反思島國台灣之處境與未來的一面鏡像 《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》2020年全新增訂版,再添新章〈元年〉 日本歷經戰爭、震災與不景氣, 卻一次次挺過災難,正因有著不容忽視的底氣。 近現代日本絕非你想像中的日本, 它歷經的迷失、掙扎與追尋,也正是其他國家即將面臨的, 在全球迎來後疫情時代之際, 且觀且想日本將如何重塑島國韌

性,再譜令和新章。 「島國意謂一個自外於世界的島嶼,也可以是一個與世界接軌的島嶼,以日本而言,我們的島嶼心態,使人往往相信我們可以回到過去,做一個與世隔絕的和平之島,但那是不可能的,也從沒發生過,連江戶時期都沒有。日本與世隔絕是幻想。我認為那是危險的。我們回不到江戶時期,不能將自己與外界隔絕。無論如何,我們必須和世界一起生活。」 90年代泡沫崩壞以來,日本陷入了所謂「失落的十年」,在一蹶不振的經濟之外,也逐步面臨高齡化與少子化的困境、日漸稀薄的國際能見度以及搖擺不定的國內政策。於是,失落了一個又一個十年後,在外界眼中,日本不再獨霸亞洲,一方面疲於討好善變的美國,另一方面又得防備崛起

的中國,捉襟見肘,疲態盡露。然而,2011年的地震、海嘯與核災三重災難,卻讓人們重新認識日本面對逆境的本事。本書作者凌大為(David Pilling)即以此為切入點,重新檢視所謂「失落的數十年」這樣的說法,透過政治、經濟、社會等面向的近距離觀察與第一線採訪,帶領讀者貼近島國的脈動,重新給予日本更正確的評價。 開篇從311地震後歷經海嘯肆虐的岩手縣陸前高田市出發,凌大為親自造訪這個受災嚴重的小鎮從事第一手報導,透過當地災民的口中獲悉海嘯侵襲的真實情況。政治方面,他重新考察小泉純一郎這位「捲髮的武士」當年席捲日本的個人魅力及他未竟的改革;經濟方面,他尋求各家之言,分析日本經濟局勢,認為後泡

沫時代以來的經濟情況其實並不如外界想像的悲觀;社會方面,則採訪了當年在伊拉克人質事件中死裡逃生的今井紀明,揭露日本集體社會所謂「自我負責」的輿論風潮。 凌大為亦訪談知名作家村上春樹,爬梳其成長的60年代乃至關鍵的1995年的時代變化,而愈來愈多的約聘人員,愈來愈少的正式職缺,不斷製造窮忙族的日本社會導致年輕人看似獲得自由,實則失去了保障;從桐野夏生的《OUT》到伊藤詩織的《黑箱》,小池百合子口中「鐵板一塊」的日本性別天花板,又是否終於逐漸崩塌?此外,建立在虛假概念上的「日本人論」、修正主義歷史觀的論點、導致核災事件難以究責的「文化缺陷」、沖繩的美軍基地問題、日本與美中之間錯綜的外交關係等

,都是本書著墨的焦點,新增篇章中更逐步探索了東京奧運的前世今生。 凌大為在書中深入政界、財經界、學院、市井與災區等,訪談政治家、學者、企業家、社運人士、市民和災民,掌握了政經、社會、心理等各個層面,深入探究在所謂失落了數個十年後,如今的日本懷有怎樣的心緒,又是如何摩拳擦掌,準備一躍而起。 專文推薦 李衣雲/國立政治大學台灣史研究所副教授 何思慎/輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任 名人推薦 村上龍/《寄物櫃的嬰孩》作者 船橋洋一/亞洲太平洋委員會主席 歐逸文(Evan Osnos)/《紐約客》撰稿人 大衛.米契爾(David Mitchell)/《雲圖》

作者 艾德華.盧斯(Edward Luce)/《印度的奇特崛起》作者 肯尼斯.派爾(Kenneth Pyle)/華盛頓大學名譽教授 傑瑞德.寇蒂斯(Gerald L. Curtis)/哥倫比亞大學名譽教授 卡爾.伍夫倫(Karel van Wolferen)/《日本國力之謎》作者 《金融時報》、《經濟學人》、《每日電訊報》、《衛報》、《觀察家報》、《泰晤士報》、《紐約客》、《洛杉磯書評》、《柯克斯評論》、《書單》、《出版人週刊》、《旁觀者》、《新政治家》、《日本時報》 好評推薦 作家學者齊聲讚譽 無論是書寫泡沫及其過後揮之不去的通貨緊縮,還是2011年的東

北地震與福島核災,凌大為以親身經驗如實揭露了日本的真實狀況。──村上龍/《寄物櫃的嬰孩》作者 本書對當代日本所謂(好幾個)失落的十年做了再一次的精采評估,作者結合歷史學家的視野廣度、人類學家的清晰頭腦、研究者對於問題意識的精熟了解、經濟學家對金錢流向的領悟,以及一流記者對於政治主張為人類帶來哪些影響的好奇心,最終成就了這本深入敏銳、內容豐富且具獨立思維的書,凡是想了解現代日本以及它在世界上不確定位置的讀者,都該讀讀本書。我毫不遲疑地推薦它。──大衛.米契爾(David Mitchell)《雲圖》(Cloud Atlas)作者 像凌大為這樣以鮮活方式和人道觀點記述日本的書,是我們所需

要的。他把晴天霹靂的悲劇和靜謐的時刻做了無懈可擊的結合,展現他對自己深知的這個國家最核心的動態。他將精準分析配上低調的一手報導,讓他筆下的作家、農民和政治人物,在書頁當中以日本脆弱的力氣及其對新生的追尋而奮鬥不懈。──歐逸文(Evan Osnos)《紐約客》(The New Yorker)撰稿人 書寫日本的作者往往只觸及經濟或文化的皮相,而凌大為是少數深入兩者,並神奇地將它們喚醒的人──有時甚至在同一個句子中。在專業分工的年代,凌大為的文字令我們想起為何高水準的新聞報導無可替代。如果你只有時間讀一本關於日本的書,你應該從本書開始、本書結束。──艾德華.盧斯(Edward Luce)/《印

度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India)作者 凌大為是位饒富天分的作家。他從多年的報導經驗中,為當代日本及其人民打造了一幅有趣且鞭辟入裡的寫照,我對於他從訪談日本各行各業領導者與平民中獲得的精闢見解感到敬佩,如果你只能讀一本關於今日日本的書,這本就是了。──肯尼斯.派爾(Kenneth Pyle)/華盛頓大學名譽教授 本書是凌大為的重大成就。他用清晰動人的散文體帶領讀者深入日本,對於大眾普遍認為近代日本歷史充滿逆境與失敗,提出具體的反證。他對這個了不起的國家提出思慮周詳與平衡的評價。若想了解日本如

何成為世界前幾大經濟體,以及為何未來仍將如此,我高度推薦本書。──傑瑞德.寇蒂斯(Gerald L. Curtis)/哥倫比亞大學名譽教授《日本政治之邏輯》(The Logic of Japanese Politics)作者 凌大為的著作讀來就像一本(寫得很好的)遊記,他不僅行遍日本,也進入日本的歷史,一再使我立即陷入他挑動的氣氛中。那是他透過數千日本人之口述說他們所見所思而營造的,一部分非常嚴肅,例如當他報導2011年的海嘯浩劫和福島災難,以及日本人堅忍不拔的事例時。他有時會開開玩笑,有時又會用真憑實據來佐證,乍看會引發爭論,其實是讓讀者再次思考。這是高階的新聞處理方式,一場博學之旅,

步調一致且永不乏味。讀完這本書,你會發現在透徹的調查中,凌大為已經包羅日本專家認為所有該了解的當今和近代的日本。──卡爾.伍夫倫(Karel van Wolferen)《日本國力之謎》(The Enigma of Japanese Power)作者 這是第一本說明日本失落的幾十年的突破性著作,凌大為是我們這個年代最敏銳的亞洲觀察家和記者,對這個時代做出了深刻且引人入勝的描述,讓人想起道爾(John Dower)的同類型巨著《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)。──船橋洋一/亞洲太平洋委員會(Asia Pacific Initiative)主席 各界媒體一致推薦 凌

大為是優秀的作家,已經熟悉日本的讀者將會更了解日本,至少學會用不同的角度來思考日本這個國家。對不太熟悉日本的讀者來說,這本書是最好的入門。凌大為的《底氣》是重要且迫切必讀的作品。──《洛杉磯書評》(The Los Angeles Review of Books) 一位訪日的北英格蘭議員對東京的燈火通明和車水馬龍感到目眩神迷,凌大為在書中引述了他的話道:「假如這叫不景氣,那我要。」這本關於日本的書充滿閱讀樂趣和出色觀點,最棒的是凌大為用日本的真實狀況和實際成就,針對外界宣稱的失落二十年提出反證。──《金融時報》(The Financial Times) 《金融時報》的主編凌大為是讀者

最佳的嚮導。當西方新聞工作者多半以膚淺的方式報導這個世界第三大經濟體,凌大為的洞察實屬稀有。書中的受訪者都經過精挑細選,再加上優秀的報導文學和實證的撿擇。……他確實讓人讚嘆。小說家村上春樹對他說:「我們富有的時候,我痛恨這個國家。」寫得真好,非常可貴。──《每日電訊報》(The Telegraph) 具權威性與娛樂性……凌大為舉出一些軼事,巧妙說明歷史洪流……本書揭開了日本人令人好奇的魅力,幫助外人更了解日本人。──《觀察家報》(The Observer) 最終是反轉逆境。這本書精彩描述了日本311地震,而這場地震既是日本經濟不振的託辭,本身也是個論題,因為作者的理論是,儘管令人驚

懼,然而數年前的這場三重災難既沒有對日本經濟造成嚴重影響,也不是非常新奇的事,這會讓所有認為311地震將為日本現代歷史帶來第三次重大轉變的人感到失望。前兩次轉變,一是1860年代大政奉還之後門戶洞開,一是1945年後的經濟和民主奇蹟,舊政權在這兩次轉變中都崩壞瓦解,導致新的開始變得勢不可免。而現代的311地震一如作者正確的觀察,與前兩次極為不同。日本是演化而非革命的文化,經由數不清的一步一腳印來展現進步,而不是大躍進。──《經濟學人》(The Economist) 凌大為寫了一本關於當代日本的傑作,比我讀過的同類書籍更能讓讀者穿透日本社會的表面。──《日本時報》(Japan Times)

凡是想多了解這個全世界第三大經濟體的人──包括它的歷史、變動中的社會形式,以及和鄰國的齟齬──這本書是必讀的。本書完美結合了資料分析、生動的對話以及個人軼聞。──《泰晤士報》(The Times) 本書針對當代日本提出決定性的觀點,描繪其錯綜複雜和改變的可能性,作者的敘事清晰,並透過學者、青少年、家庭主婦和政治人物等多元的受訪者,生動且充滿熱情地證實了日本的文化矛盾、野心和生存策略。──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews) 凌大為對文章架構的掌握能力令人羨慕……書中的故事發人深省且文筆優美。──《新政治家》(New Statesman) 在解釋日本令人不解之

處方面,深具權威性與娛樂性。──《衛報》(The Guardian) 凌大為對(日本的)經濟緊縮和社會與政治停滯不前,做了精闢的重新評價。──《旁觀者》(The Spectator) 深度探索並以精闢洞見描繪當代的日本。──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 生動描述逆轉勝的過程。──《書單》(Booklist) ※本書初版為遠足文化《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》

期待可能性之理論與實務─兼論照顧者殺人事件

為了解決伊藤空壓機評價 的問題,作者李依靜 這樣論述:

近年,台灣乃至國際之老年人口逐漸增加,相關照護議題之研究刻不容緩。除此之外,因生理、心理所致之失能,而待他人協助生活之長照需求亦亟需重視。其中,照顧者因不堪長期照護壓力,以致將其所照顧之至親所殺害,或求同死,或求解脫,凡此人倫悲劇之上演層出不窮。此非僅止於社會層面之問題,亦涵蓋刑法之審判、量刑等論罪爭議。執此,本文擬以刑法上之期待可能性作為切入之突破口,跨科際連結此諸社會、醫學與法律之殺人事件議題。期待可能性乃規範責任論下有責性之主要內涵之一,然而其自被提出至今,由於不甚明確而過於抽象之本質,使實務上之運用格外保守。本研究首先於理論層面爬梳期待可能性於刑法應用上的概念,其次嘗試建構出操作上相

對具體的模型,並以台灣近年與日俱增的照顧關係演變為殺人事件之議題為橋梁,連結起期待可能性之理論與實務。藉由完整蒐集、剖析台灣之照顧者殺人事件相關判決,歸納出該事件之相似特徵,及量刑事由質與量的比較,並佐以相關醫學領域、社會科學領域之實證研究,分析篩檢出台灣與各國照顧者殺人事件之成因脈絡,結論上本文認為至少就此等事件而言,於綜合考量行為人個人生心理,與社會文化與環境影響等因子後,或有可能於部分情況中得致期待可能性顯著降低之判斷,從而更完整地評價行為之面貌,於現行法下得出更能符合罪刑相當原則之量刑結果。

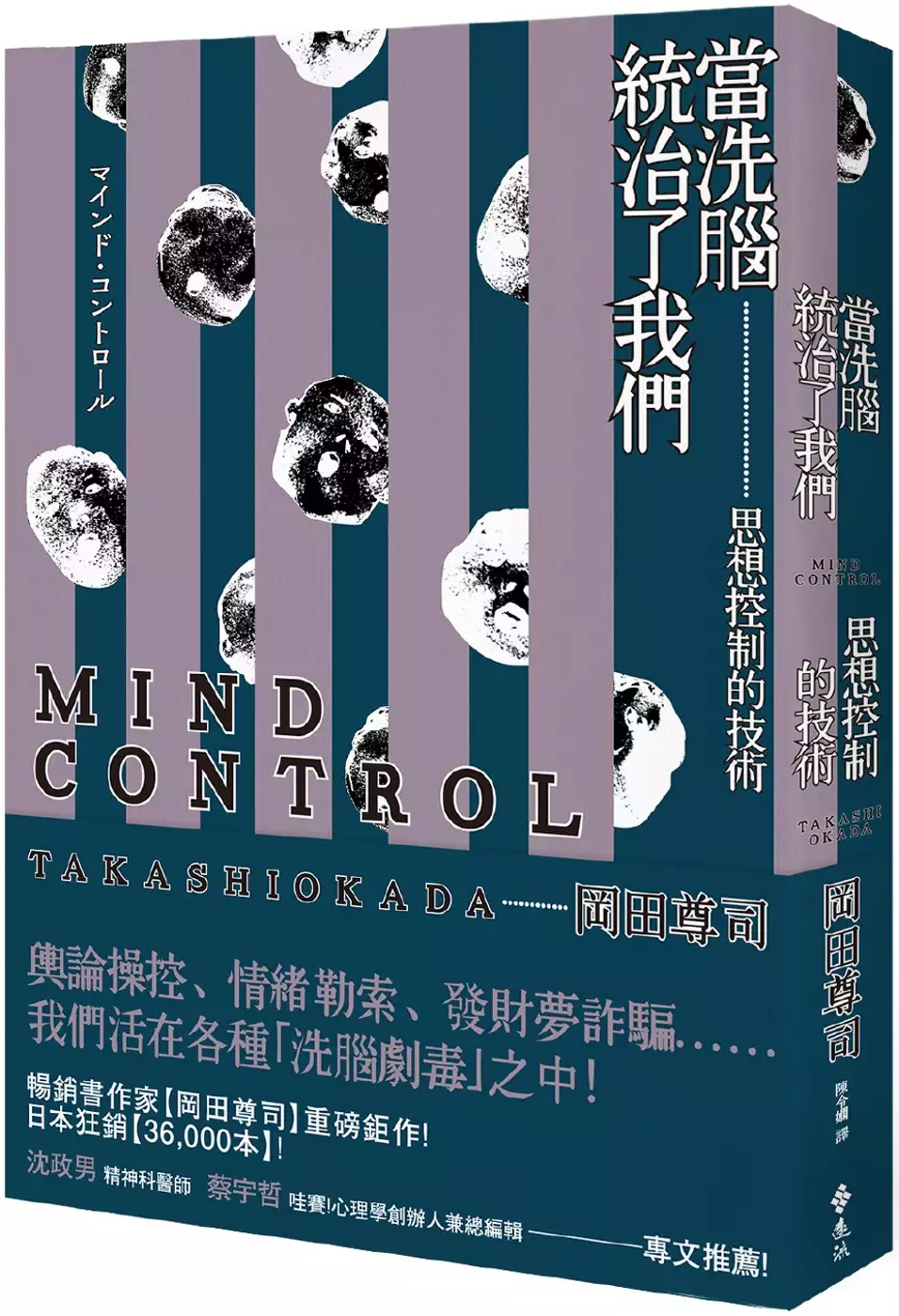

當「洗腦」統治了我們:思想控制的技術

為了解決伊藤空壓機評價 的問題,作者岡田尊司 這樣論述:

輿論操控、情緒勒索、發財夢詐騙…… 我們活在各種「洗腦劇毒」之中! ──《商業周刊》1678期選書── ►你是不是難以拒絕他人的請求?(依賴型人格) ►你是不是個曾看父母臉色長大的「小大人」?(依賴型人格) ►你最近是不是迷上催眠?(高暗示感應性) ►你是不是追尋普世價值,心中高舉理想大旗?(自戀失衡心理) ►你是不是乍看之下融入社會,其實內心長期壓抑,感到生存不易? ►你是不是處於高壓狀態,缺乏出口?或者處於孤寂之中,需要安全基地? ──其實,你有容易「被洗腦」的特質! ▍洗腦的本質──欺騙 暢銷書作家【岡田尊司】說:

「現代社會的結構是『便於欺騙也容易上當』。」我們正處於一個「洗腦社會」,日常生活中「洗腦」無所不在──它可以用於潛能開發、自我成長、戒除惡習、自我暗示療法,也可以拿來操控輿論、吸金、恐攻、騙選票、奴役勞工。 難道是我們奴性太重嗎? 會上當受騙的只有「傻子」而已嗎? 不!父母的親情綑綁、伴侶的情緒勒索、教育的思想灌輸、企業的血汗奴役、商人的推銷手法、媒體的帶風向……都充斥著洗腦的要素。 洗腦的本質是「欺騙」,這樣的欺瞞卻包裹在「榮譽」「團體壓力」「自我認同」「渴望被愛」等各種糖衣之下,洗腦方甚至偽裝成「夥伴」或「好心人」,給予你「忠告」,其實是變相的控制。 ▍洗腦的真相

──雙方合意 一位奧姆真理教信徒說:「我不是被洗腦,是我自己想要的。」洗腦之所以猖狂,是建立在每個人內心深處的黑洞: ●今天,你可能是個剛來到大城市的學生,找不到同伴與自我認同。 ●今天,你或許在社會上表現傑出,但是長年以來沒有與父母、家人和解。 ●今天,我們日日夜夜、分分秒秒都溺斃於資訊的大海中。 ●今天,我們嘲笑政客、教主的誇大,指責○粉、信徒的愚蠢,其實也身陷「洗腦劇毒」卻不自知? ──你真的做得了自己的「主人」嗎? ──還是只是容易被洗腦的待宰羔羊? ──甚至是自願上繳自由的心靈奴隸? 本書特色 1. 暢銷書作家【岡田尊司】重磅鉅作,日本Ama

zon暢銷榜TOP 3長銷書,繁體中文版首度登臺! 2. 前日本外交官、伊藤潤二漫畫《憂國的拉斯普金》原著【佐藤優】讚譽:「這是二十一世紀的必讀之書!」 3. 所有洗腦書,只要看這本──①從二大心理學完整梳理洗腦的歷史與脈絡;②拆解現代生活中潛藏的各項洗腦原理與SOP;③連結社會現狀與人性弱點,直搗「受控方」與「受洗腦方」的心理因素,反思洗腦於現代具備的意義。 名人推薦 ★沈政男│精神科醫師 ★蔡宇哲│哇賽!心理學創辦者兼總編輯 ──專文推薦!(依姓名筆畫順序)

日治台灣警察與現代生活秩序的形塑:以違警罪的即決為中心

為了解決伊藤空壓機評價 的問題,作者吳俊瑩 這樣論述:

本論文探討日治時期的違警罪如何透過警察與即決程序型塑現代生活秩序。違警罪是與庶民生活關係最為密切,基於對文明生活秩序的想像所設定的規範。違警罪所規範的並非惡性重大的犯罪行為,而是對於文明進步生活的想定,是以個人作為現代法律生活的主體,就身體的外顯行為;人與人的交往方式;個人與集體人群社會的互動;人與公、私空間的關係;人在空間中的交通移動;人與自然界的關係等面向,透過禁止與處罰手段建立文明與理性的生活秩序。違警罪最初由日本人引進台灣時,是以法定刑為拘留或科料(小額罰金)的違法行為來界定其範疇,實體規範散落於舊刑法違警罪、地方縣廳的「違警罪目」,以及日常生活的各種行政管制規則,內容包羅萬象,並搭

配即決制度而得由警察告發、處罰。1908年因日本新刑法施行所帶來的法制變動,台灣總督府制定了「台灣違警例」之後,違警罪的概念與範疇向「台灣違警例」收斂,該法的規範內容有承襲自殖民母國的原型,以及針對台灣在地統治問題所設定的規範。台灣的警察採分散式配置並維持高密度警力下,警察的可見性高,加上常態性巡邏與專案行動,違警罪取締強度雖有地域上的差異,整體而言具備深入都市與非都市民眾的日常生活的結構條件。從違警罪即決的趨勢來看,當平地治安獲得控制後,1901年起違警罪取締件數隨即攀升,除1910年代前半略有下降,取締強度持續成長,於1936年達到高峰,且台灣對違警罪的取締強度比日本本土及朝鮮都來的高。違

警罪是透過警察與即決手段,以禁止而非誘導性的方式推動現代生活方式,但在殖民的情境下,警察對違警罪的解釋適用、執行上不乏濫權的情況,此從當事人不服即決向法院聲請正式裁判的分析亦能獲得印證,加上執法時不免會出現的民族差別對待,皆影響著違警罪即決的成效,只能一時性地改變人們的外在行為,尚未完全深化為內心的道德觀;不過從戰後外省人對台灣社會的外部觀察來看,經過日本統治的台灣人在日常生活的公共性及衛生性,已有一定程度的提升。然而,透過警察推動現代生活秩序有其限度與限制。「台灣違警例」規範本身不僅「規訓過頭」而帶有殖民性;在警察政治陰影的籠罩下,違警罪亦被用於展現行政權威,作為推動政務的處罰手段,並且在1

920年代以後用被來壓制台灣人的政治生活,連帶使台灣人產生反感,模糊了該法屬於現代性的一面。

想知道伊藤空壓機評價更多一定要看下面主題

伊藤空壓機評價的網路口碑排行榜

-

-

#2.空壓機2hp - 靠北上班族

空壓機 2hp靠北上班族,透過相互分享空壓機2hp靠北心得,釋放心靈的交流社群。 於 ofdays.com -

#3.進口空壓機品牌和國產品牌空壓機有哪些? - 每日頭條

特別在煉油和石化用往復式壓縮機領域、空氣壓縮機(螺杆式)領域,受到市場的高度評價。 e、HITACHI 日立(日本)日立作為一家集團企業,業務涉及信息、通信 ... 於 kknews.cc -

#4.(來電3200元)附發票(東北五金)伊藤空壓機,空氣機 ... - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買(來電3200元)附發票(東北五金)伊藤空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機2.5HP 25公升附接頭!優惠特價中~採用日本電磁閥 ... 於 buy.line.me -

#5.17投3中!恩怨局变成一边倒,哈登关键战隐身,被篮网狂屠29分

哈登的低迷没有得到缓解,一度出现了12投1中的耻辱数据,篮下终结和中距离投篮全部打铁。篮网持续施压,攻防两端越打越好,半场就领先了21分。杜兰特和 ... 於 www.163.com -

#7.[請益] 三種空壓機選擇- 看板model - 批踢踢實業坊

2L(此件)) 最貴因為沒有濾水杯可能需要再買一個防爆濾水杯(500) =4500 有空壓機到儲氣瓶風管爆裂問題總共就是以上三種, 一些評價主要是來自各討論區 ... 於 www.ptt.cc -

#8.2021 最新七大熱門空壓機推薦評比,選擇方式、品牌特色

再加上耗能低、噪音小,也不怕吵到鄰居。由於GFOX 和風霸的型號非常多,這邊不一一介紹,可以參考下面的空壓機開箱影片了解更多喔 ... 於 www.ezneering.com -

#9.伊藤空壓機- 人氣推薦- 2022年3月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦伊藤空壓機人氣商品都在露天!買伊藤空壓機立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動, ... 於 www.ruten.com.tw -

#10.[資訊] 台灣及亞洲地區空壓機市場常見品牌及特色@ *金平海 ...

空壓機 (空普勒撒,compressor)品牌百家爭鳴,以下只列舉台灣常見國際大廠品牌以及國產重點品牌為主,此乃筆者任職於工程統包公司時時研究各廠差異,並參與國內外建廠 ... 於 blog.xuite.net -

#11.備註 - 奇摩拍賣

來電3360元附發票(東北五金)伊藤空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機2.5HP 25公升附接頭!採用日本電磁閥| 於 tw.bid.yahoo.com -

#12.日式伊藤超強空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機4HP 50公升附 ...

日式伊藤超強空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機4HP 50公升附接頭! 送2支風槍日本伊藤空壓機(內附接頭) (送2支風槍) 馬力:4HP 容量:50公升需要可以私訊 ... 於 www.facebook.com -

#13.伊藤空氣壓縮機- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年3月

來電2625元含稅*東北五金*日式伊藤空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機2HP 8公升附接頭!採用日本電磁閥高雄市. 2,760. 運費$120. Y!奇摩拍賣Icon. Y!奇摩拍賣. 於 www.lbj.tw -

#14.12如何選擇購買空氣壓縮機

二、選擇合適你的電壓:. 一般皮帶式個人或家庭使用的電源為單相110V、220V,工業用電(俗稱大電)為三相220V、 ... 於 kepewdue.pixnet.net -

#15.(來電7140)含稅~日式伊藤超強空壓機,空氣機,打氣機 ... - 蝦皮購物

運費請另外詢問日本伊藤空壓機(內附接頭) (送2支風槍) 馬力:4HP 容量:50公升所有農機具 ... 打氣機空氣壓縮機4HP50公升附接頭!送2支風槍~採用日本電磁閥. 5.0. 2. 評價. 於 shopee.tw -

#16.靜音空壓機ptt的推薦,PTT、DCARD、MOBILE01 - 社群網紅 ...

靜音空壓機ptt的推薦,PTT、DCARD、MOBILE01、YOUTUBE和網路上有這些評價: ... 附發票(東北五金)日本伊藤電機強力高轉速空壓機直結油式4HP 50L (純銅線) ITO-450 . 於 appliances.mediatagtw.com -

#17.山野電機ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

YAMANO 山野牌4HP 50L 靜音無油直接式空壓機(約2分8秒) ... 附發票(東北五金)日本伊藤電機強力高轉速空壓機直結油式4HP 50L (純銅線) ITO-450 ...空壓機4HP 50L-團購 ... 於 historyslice.com -

#18.前12款高cp值空壓機報你知 - 推薦王

我選購的方式會以觀察產品評論為主,找到空壓機評價數足夠多的產品,確保評價的參考價值後,再觀察評價分數與平價內容,來決定該產品在網友心中的 ... 於 panyi.cc -

#19.超強空壓機的商品價格 - 大家來比價

附發票~日本伊藤6HP超強力無油式空壓機空氣打氣機四缸式(110V220V雙電壓)換油保養DB-75270 · PCHOME商店街; $11500; $11500; 前往賣場 · @UD工具網@台灣製超強 ... 於 twpriceget.com -

#20.伊藤空壓機的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

來電2940含稅日式伊藤(全銅線)ITO-2P空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機2HP 8公升採用日本電磁閥 · $3,360. 價格持平. Yahoo拍賣【東北五金】採購量大(30449), 高雄市. 於 biggo.com.tw -

#21.空壓機2hp 比價查詢結果

空壓機 2hp 的比價結果,Total204筆,價格$195 To $3000,1頁,Total 9頁。Biza 比價網找到更多[馬力空壓機],[保養空壓機],[接頭空壓機],[模型空壓機],[零件空壓機],[壓力 ... 於 www.biza.com.tw -

#22.[問題] 請問復盛空壓機產品評價? - 看板Mechanical - PTT網頁版

各位企業與學術先進們好*小弟初次發文小弟因為工作的關係會接觸到一些空壓機廠商的業務最近有一家【復盛空氣壓縮機】廠商有與我接觸大致上是在針對近期政府推動的能源 ... 於 www.pttweb.cc -

#23.空壓機2hp的價格比價 - 購有錢

宇慶S舖㊣台灣精品TAIBA全新職業級2馬力超強空壓機25公升/噴漆/木工/氣動工具2HP/25L. 2,990. Yahoo奇摩拍賣- 尚椿五金○北市萬華區○實體店面 ... 於 www.goyomoney.com.tw -

#24.伊藤空壓機- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

伊藤空壓機 - 優惠與推薦,飛比有推薦- 找伊藤空壓機就來飛比價格. ... 附發票~日本伊藤原廠3HP 超強力無油式空壓機空氣打氣機雙缸式(110V) 超靜音免換油保養DB-7530! 於 feebee.com.tw -

#25.空壓機電磁閥飛搜購物搜尋- 第1 頁

台灣飆風無油式空壓機(有電磁閥) / 2.5HP 30L ~ 贈高壓管+ 吹塵槍 ... (來電2500元)附發票*東北五金*日式伊藤空壓機,空氣機,打氣機空氣壓縮機2HP 8公升附接頭! 於 shopping.feeso.com.tw -

#26.無油空壓機-新人首單立減十元 - 淘寶

淘寶海外爲您精選了無油空壓機相關的2644個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 於 world.taobao.com -

#27.空氣壓縮機50公升拍賣商品比價- 2022年3月| FindPrice 價格網

來電7140含稅日式伊藤超強空氣機,打氣機空氣壓縮機4HP 50公升附接頭!送2支風槍~採用日本電磁閥. Yahoo奇摩拍賣 - 【東北五金】採購量大另有優惠 (30,311個評價). 於 www.findprice.com.tw -

#28.伊藤2.5p空壓機一問。 - Mobile01

伊藤 2.5p空壓機一問。 - 剛買回的空壓機2.5p25公升打到8後停止開始使用風槍沒10秒降到六開始打。。。出了什麼問題?(居家修繕第1頁) 於 www.mobile01.com -

#29.無油式空壓機- PChome線上購物

MENIC 美尼克10L 600W 無油式低噪音空壓機工作日14:00前下單於當日出貨. ... 美國得偉DEWALT 重型165PSI 無油式空壓機(美洲廠) DW-DWFP55126 • 美國製造• 高效耐用免 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#30.日本伊藤電機強力高轉速空壓機直結油式2HP 8L ... - 東北五金

PRODUCTS / 氣動工具類.含空壓機及配件接頭 / 空壓機 / //附發票(東北五金)DAMA 2HP 8L 直結式空壓機快速型空壓機空氣壓縮機空氣打氣機 ... 於 www.en5g.com -

#31.什麼牌子的空壓機好? - 雅瑪知識

空壓機 品牌很多,進口的有:阿斯拉斯、英格索蘭等等,國內也有很多,不過 ... 但是大品牌售後比較麻煩,個人評價,整體不錯吧,價格比一般的空壓機貴 ... 於 www.yamab2b.com