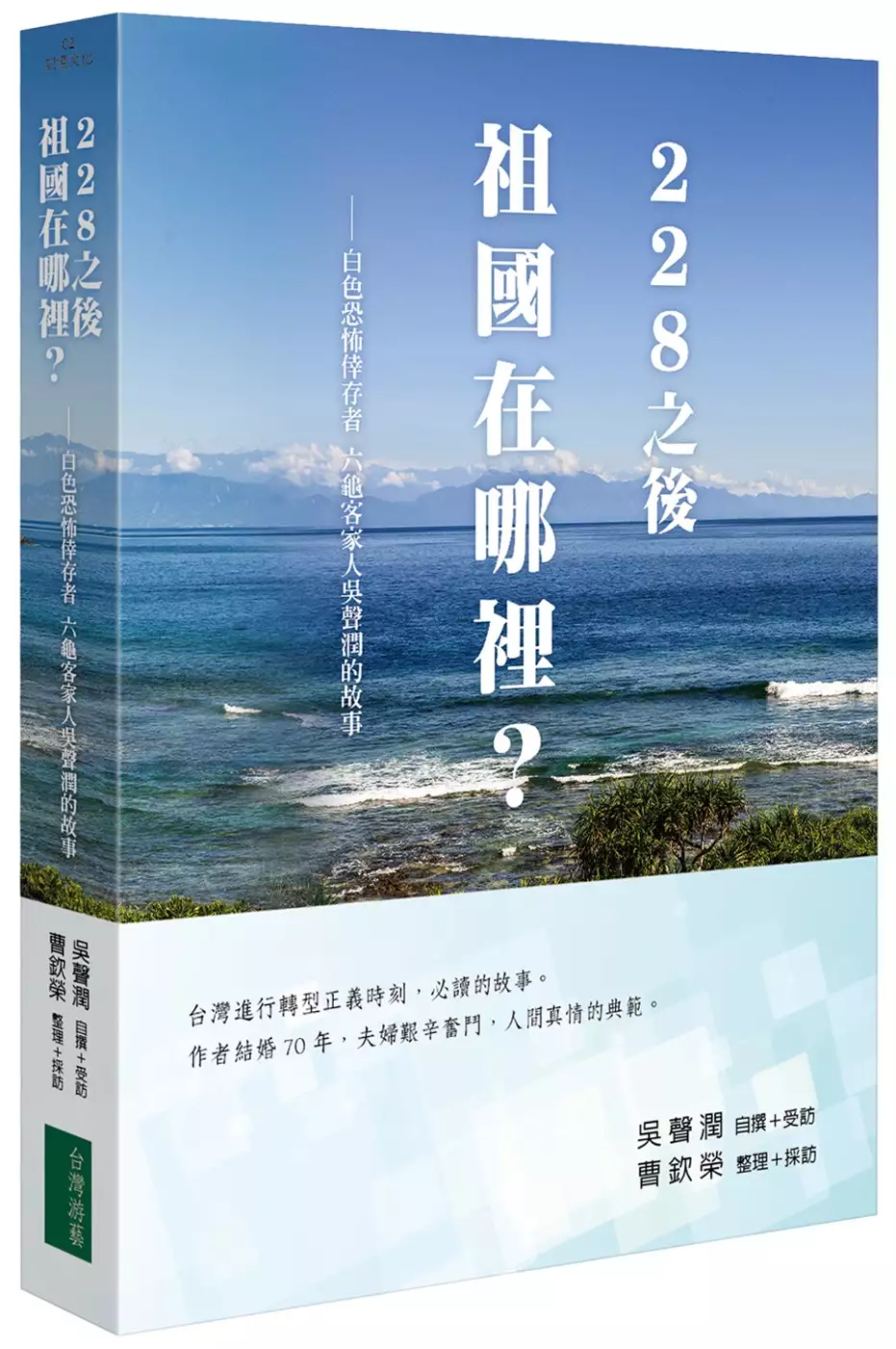

佈建還是布建的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳聲潤,曹欽榮寫的 228之後 祖國在哪裡:白色恐怖倖存者 六龜客家人吳聲潤的故事 和韓國棟的 走在風尖浪頭上:杜正勝的台灣主體教育之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[少年事件處理法修正後之行政先行整備]會議紀實也說明:... 惟,修法美意之落實,有賴於相關單位及時完善布建兒童及少年的保護網。 ... 衛福部社家署代表則表示目前積極推動社會安全網第一期計畫,積極佈建 ...

這兩本書分別來自台灣遊藝 和時報出版所出版 。

朝陽科技大學 社會工作系 黃全慶所指導 賈湉晳的 聘僱家庭移工看護的背景分析及長照政策影響評估-以長照A單位個案管理員角色探討 (2021),提出佈建還是布建關鍵因素是什麼,來自於家庭移工看護。

而第二篇論文東海大學 政治學系 顏永銘所指導 黃偉恩的 領導人思維與外交政策之連結: 以習近平為例 (2021),提出因為有 中國外交政策、領導人、習近平、操作代碼分析的重點而找出了 佈建還是布建的解答。

最後網站5G 部署走在前端的高通,在MWC 發表哪些重量級消息?則補充:阿蒙回憶道,4G 剛布建那年,高通合作的電信商只有4 家,還有3 家OEM 廠商,推出4G ... 高通對比,5G 無論佈建速度還是合作展開,都比當年4G 快多了。

228之後 祖國在哪裡:白色恐怖倖存者 六龜客家人吳聲潤的故事

為了解決佈建還是布建 的問題,作者吳聲潤,曹欽榮 這樣論述:

228之前,祖國是什麼?228之後祖國又是什麼?現在及未來呢? 台灣進行轉型正義時刻,必讀的白色恐怖受害者故事。 作者結婚70 年,夫婦艱辛奮鬥,他們是人間真情的典範。 95歲的作者,硬頸客家精神,追問自我認同的自述,值得向您推薦。 主角吳聲潤的一生是台灣版男性「阿信」的真實故事,他深愛的妻子媲美「阿信」。這本書是當下日常生活的自傳,是台灣走過二次大戰前後成長的世代,力圖貢獻社會,助人為樂的低調真實人生故事。 19世紀移民台灣社會的客家家族,如何成為「阿信」般的人物?主角吳聲潤負責任的人生態度,在日本殖民統治下的台灣,深受近代文明洗禮的影響;反映

了移民歷經三個政權認同困惑,尋找子孫自由發展的未來平等社會。 他戰後從日本回台,卻在政權殘酷統治下,親身見證228恐怖亂象;雖然已結婚生子,卻毅然加入反抗組織,為了台灣更好,勇於行動。不明的未來,如何度過?在同志掩護下,僥倖存活,被關12年,兩度被囚禁在火燒島。 一生背負理想和信念,不忘同志情誼,4位兒女的其中3位的名字,都有一個字隱喻了同志的姓名。書中故事聚焦於念念不忘的人生中所遇到的貴人和同志,善良之情溢於言表,心存回饋社會之念。 他在離島獄中如何度過險惡處境,從驚恐喪志、消極抵抗,到同志互相激勵,奮力求生。出獄後,與等待他12年的妻子,攜手共同奮鬥,在台北市後車站的家庭

手工業群聚的社區落腳,從街坊工場的黑手起家。 年輕時到日本讀書學習機械專長,提供他成就為生產工廠中小企業主的助力。當時台灣經濟起飛之際,他的誠心和努力,得到重要夥伴日本企業技術合作無間,現在生產連續製程的整套機械設備外銷,令人刮目相看。 經營企業之外,他關心火燒島回來的同學們,眾人皆知。他不忘初衷,在台灣民主化的歷程中,與同學們齊心平反歷史。進入21世紀,台灣內外局勢迅速變遷,從經營機械生產企業的心得裡,他也注意觀察台灣內外局勢走向。 作者晚年自撰中/日文傳記,獲得日本自述傳記獎。採訪者進一步彙整多次採訪紀錄,增添作者關心犧牲同志的判決書檔案。為讀者鋪陳228之後,檔案中記載

當時台灣年輕世代的命運,讀者的理解裡因此浮現出反抗的群像。 在受難者長期努力下,2018年台灣正式成立國家人權博物館,促進轉型正義委員會即將正式運作。這些關係台灣未來民主是否深化,自由平等價值是否被社會普遍確立的關鍵一年,本書於此刻出版具有時代標竿的意義。 一位曾經熱血投入反抗運動的共產黨員前輩,曲折迂迴的人生最終信仰上帝的公義之國。國家人權博物館白色恐怖綠島或景美紀念園區,是當代人權博物館與社會大眾溝通的監獄遺址場域,救贖的故事將成為述說的內容。 本書主角經歷台北西門町情報處監獄、喜來登飯店軍法處、綠島、新店安坑軍監,再度被送到綠島。從離島釋放時,作者獨自坐著漁船回台,立下

志願,永不屈服。當下紀念園區述說本書的故事,但願有助於每一位年輕讀者。

佈建還是布建進入發燒排行的影片

💛溫馨提醒:文長慎入,但很重要!

台灣在2018年邁入「高齡社會」,失能人口數已破百萬,照顧者有65%是失能者的家人,#評估至少有231萬人因照護而影響到工作,而失能者親屬的就業比例,也從原本的41%下降到32%,相當於有9%的上班族為了照護家人而辭職。

據統計,#照顧一位失能者走完生命全程的費用需要將近500萬元。為了減輕家庭照顧身心失能者的負擔,政府修法個人綜所稅特別扣除額的部分,增訂了「長期照顧特別扣除」,符合資格者,一年最多可以有12萬元的長照扣除額,受益人數推估有42萬餘人。

然而,台灣需要被照顧者眾,長照扣除額排富門檻的20%稅率限制,#將多數長照家庭皆排除在外。

我認為該項政策立意良善,但若我國長照服務能全面含括失能者被照顧的需求,#也就不需要再透過長照特別扣除額來減輕家庭的照顧負擔。

行政院列出的排富條款,將稅率限制訂為20%,也僅涵蓋了約5.5%的納稅人口,年所得淨額逾121萬者皆排除在外,我認為太嚴格了,政府應將稅率限制從原本的20%提高到30%,把這10%級距中的4.21萬人也納入適用對象,#受益者便會超過46萬人,約半數的長照家庭都能因此受惠。

此外,多納這10%級距的人數,#預估減少的稅損也只有約10億元,在過去5年皆超徵的狀況下,不至於造成稅基過度流失,卻能使民眾對該項政策更有感,我認為是值得的。

除了財政後援,全面性長照服務的提供也很重要。目前長照2.0的補助多以居家式和社區式服務為主,#缺乏對於機構式服務的補助,導致長照機構的資源不足且佈建不均,「排隊五年等不到床位」、「有錢也找不到長照機構的床」等說法四起。

弔詭的是,即使衛福部推估現在的長照住宿式機構缺口超過5萬張床,還有88個鄉鎮市區未設立或供不應求,#但國內住宿式機構的佔床率也僅有85%,究竟是城鄉資源分布不均?還是住宿式機構品質參差?還有待衛福部查清、解決。

此外,政府也應盡快清查閒置的公共設施空間,評估設置綜合式服務長照機構的可行性,並參考日本居家護理師的先驅秋山正子所開設的「生活保健室」,#發展以社區為基礎的小規模多機能整合型服務中心,針對門診以上、在宅未滿的社區長照個案,提供免費的諮詢服務,並藉由聚集長輩成為日常串門子的地方,發揮預防保健的功能,實現在地老化。

在長照人力方面,居家照顧服務員和「照老闆」雖然因為薪資待遇提高與政府鼓勵創業而快速增加,但不夠全面的制度與管控,#卻也可能產生了許多弊端,像是勞動合作社設立的照服單位無法透過勞基法監測時數、勞工故意失業再從事照服工作以領最高10.8萬元的就業獎勵津貼等等,這也都需要政府再去徹查與改善。

此外,大部分的治療師白天都在醫院或診所上班,#僅一部分有接觸到長照業務的治療師會在下班後到個案家中進行居家復能的服務,社區的長照人力嚴重不足。

這都凸顯出了社區長照專業服務的血汗,還有夜間服務是服務者需求抑或是服務者需求等問題。

我再一次呼籲政府,#只有當長照單位的勞動條件比醫院好時,才會有人願意到長照領域服務,否則訓練出再多的照護人員或是醫護人員,最後還是都不願意「下場」。

💥建議

✔長照特別扣除額應提高排富稅收至30%。

✔護理人員為整合醫療與生活照顧最適合的專業人力。

✔協助護理人員成立、經營「社區保健站」。

💥提案

✔研擬除了稅制補貼外紓解長照負擔的方案。

✔提升住宿式機構「好床數及佔床率」的具體方案。

✔徹查居服申報、濫用失業勞工就業獎勵津貼的可能弊端。

✔改善居家專業服務的勞動條件與促進社區化的發展。

#質詢

#長期照顧

聘僱家庭移工看護的背景分析及長照政策影響評估-以長照A單位個案管理員角色探討

為了解決佈建還是布建 的問題,作者賈湉晳 這樣論述:

我國長期以來皆有聘僱家庭移工看護照顧之習慣,近期因應COVID-19疫情關係,移工輸出國陸續推出,有關移工聘僱的規範,如印尼的零付款政策,造成聘雇者所需負擔的費用提高,就ㄧ個國家長期發展,還是需要多推廣本國籍看護,長照2.0計畫實施,不同於長照1.0中補助費用的提高,更新增設立了A單位個案管理員一職,能與個案及家屬深入討論服務,瞭解服務需求,解決照顧上遇到的問題。因此本文想探討瞭解,透過長照2.0的擴增,以及設立A單位個案管理員角色,是否可以有助於減少我國聘雇家庭移工看護之現象。本研究深度訪談了十二位受訪者,由這些訪談內容佐以使用長照2.0之經驗,可充分達到本研究所欲探討的研究目的而達到資料

的飽和度,繼而以這十二位的受訪資料加以整理及檢視分析。國內目前探討此主題的研究有限,必須佐以整理相關文獻來補充不足之虞,本研究因而有其重要性,希望藉由研究者本身工作從事A單位個案管理員參與者的角色探討社區整體照顧服務體系中A單位個案管理員角色的資源運用與連結,進而探討為何長照2.0服務項目與資源擴增後,仍有這麼多個案聘用家庭移工看護,其背後主要原因為何?以提供政府修改長照政策的參考。經本文研究結果發現,影響聘僱家庭移工看護的原因有五大面向,分別為家庭支持系統、經濟狀況、長照失能等級及個案狀況、個案或家屬對於長照2.0瞭解情形與資源、長照2.0服務使用的限制。期望本研究結果日後在學術方面,能引發

更多研究者對此議題,進行深層且具建設性的探討;在實務方面,期待長照政策未來的發展走向做反思檢討其困境,擬訂其解決之道。

走在風尖浪頭上:杜正勝的台灣主體教育之路

為了解決佈建還是布建 的問題,作者韓國棟 這樣論述:

「本書不僅記錄了杜部長如何在風尖浪頭的險惡政治環境中,推動四大施政主軸, 確立台灣主體及自由民主的教育; 此外,這本書可以作為第三次政黨輪替後,如何推動教育施政的重要參考。」 --政大教授、前教育部主任祕書 莊國榮 「現在的台灣,談到台灣主體性,大家會覺得像呼吸空氣一樣自然。…… 這些都是憑空掉下來的嗎?沒有前人的耕耘灌溉,不可能有現在的開花結果……杜正勝於教育部任內推動的台灣主體教育,現已深植於每個台灣人的思維之中。」 --作者 韓國棟 杜正勝,台灣近二十年來任期最長的教育部長,卻也是飽受媒體圍剿,汙名最深的教育部長。他不是民進黨員,也不是台聯

或其他政黨的黨員;除了故宮院長的資歷,沒有其他任何政治背景;在學界享有盛名,是中央研究院的院士,但沒做過大學校長。卻在2004年5月20日這一天,接掌了教育部。 那時,正是阿扁經歷二顆子彈,以些微票數差距當選總統,引發藍綠激烈鬥爭的惡劣局面。加上朝小野大,政務難推等各種因素,阿扁四年總統任內,總共聘用了游錫堃、謝長廷、蘇貞昌和張俊雄等四任閣揆。 那時,正是教改十年,檢討聲浪喊得震天價響之際。廣設高中大學,造成大學入學率大增,大學生畢業即失業的問題,嚴重困擾著高教施政;大學之門大開,高中職五專聯招考試,也被國中基本學力測驗所取代,但國中生的升學壓力卻未減緩,推動十二年國教的呼聲愈

來愈大,但這項教改大工程,牽一髮而動全身,是教育部即將面臨的重大挑戰;很麻煩地,則是高中課綱扯上統獨意識之爭,抗爭永遠不斷。在這風波不斷、隨時都可能去職走人的期間,要求他下台的呼聲從沒斷過,但他卻任滿四年部長。 杜正勝四年的教育部長任內,依循「現在國民」、「台灣主體」、「全球視野」和「社會關懷」這四大施政主軸,規劃執行一個又一個的方案。其中,有些方案影響深遠,迄今仍持續進行,例如:國中基本學力測驗加考寫作測驗(作文);又如:大學入學考試增加〈公民與社會〉選項,迄今也成了大學選才愈來愈受重視的考科。大學教學卓越計畫,現在成了例行的高教政策;扶持五歲幼兒及早入學計畫後來也發展成五歲幼兒就讀

幼兒園全面免學費政策。 但也有些施政方案,引發了高度的新聞效應和和爭議。例如:依據同心圓史觀修訂的高中歷史課綱,黃光彩事件,解除髮禁,啟動十二年國教,白話文與母語政策,以及中正紀念堂改名民主紀念館等。其中,修訂後的高中歷史課綱,確立了台灣主體意識的教育,在台灣教育史上,必然也會留下重要的一頁。而為了幫助師範教育轉型,台師大校長遴選,跌破了大家眼鏡,選出黃光彩擔任校長引發極大爭議;在教育部和台北市政府激烈的鬥智鬥法中,他拆除了「大中至正」和「中正紀念堂」牌匾。這些施政,無一不把新聞炒得轟轟烈烈。靖國神社、罄竹難書和三隻小豬…等這些沒完沒了的新聞事件更是在媒體上引發熱議。 這樣多的

難題,那麼多的爭議,杜正勝本人從來沒說清楚,而且太多人不解以杜正勝的學術人背景,加上如此激烈的施政風格,怎麼歷經了四任院長還能好好生存在那兒?他究竟是個甚麼樣的人?到底有何能耐?在這四年,他推動了那些重大施政?又留下了哪些政績和價值?或許讀者也很有興趣知道的,是當時的閣揆怎麼會找上他來接掌教育部?而在種種風風雨雨中,他不曾萌生退意嗎? 作者韓國棟二十來深耕台灣教育現場,為台灣資深文教記者,他將帶讀者回到每一個爭議事件的歷史現場,也訪問前教育部官員莊國榮、吳財順,回頭對杜正勝的施政進行再評價。八年過去了,經過時間的沉澱,杜正勝的在台灣教育發展的定位將越來越清楚,他的影響在台灣社會仍在繼續

發酵……

領導人思維與外交政策之連結: 以習近平為例

為了解決佈建還是布建 的問題,作者黃偉恩 這樣論述:

在影響中國外交政策的因素當中國際體系、國內環境、個人特質等各自扮演的角色是什麼?本論文聚焦微觀層次的領導人特質,檢視中國領導人的價值觀對於中國外交政策的影響。以習近平作為觀察的對象,本研究運用操作代碼分析,探究領導人性格之特徵與變化;同時亦透過爬梳歷年的涉外言論與行動,描繪中國對外政策的輪廓。研究結果顯示,習近平的強烈風格對於中國對外政策確實產生改變,然而這樣的關聯性並無法透過仰賴英文語法的操作代碼分析工作加以掌握。

佈建還是布建的網路口碑排行榜

-

#1.各國工業物聯網及市場技術標準發展動態 - 第 50 頁 - Google 圖書結果

... 目前積極在各地布建網路(LIS,2017)。目前 LoRa 已經在雙北市佈建了 500 個 LoRa 網路基地台,基本上已經覆蓋北台灣的人口稠密區,至於網路的運作,還是以大數據平台為 ... 於 books.google.com.tw -

#2.兆勤Nebula雲端管理平台再添防火牆生力軍中小企業 ... - 合勤投控

Nebula Together方案解決遠距工作、分散式網路佈建與連線安全問題 ... 或有任何未經授權帳號進入內部網路、同時要協助員工於各地點快速布建網路等。 於 www.unizyx.com.tw -

#3.[少年事件處理法修正後之行政先行整備]會議紀實

... 惟,修法美意之落實,有賴於相關單位及時完善布建兒童及少年的保護網。 ... 衛福部社家署代表則表示目前積極推動社會安全網第一期計畫,積極佈建 ... 於 tmuhprc.tmu.edu.tw -

#4.5G 部署走在前端的高通,在MWC 發表哪些重量級消息?

阿蒙回憶道,4G 剛布建那年,高通合作的電信商只有4 家,還有3 家OEM 廠商,推出4G ... 高通對比,5G 無論佈建速度還是合作展開,都比當年4G 快多了。 於 technews.tw -

#5.聯齊砸逾5000萬做家庭能源管理 - 數位時代

隨著台電推動布建智慧電表,聯齊科技率先推出家庭能源管理系統, ... 節能,為了讓用電數據更即時,台電積極佈建智慧電表,更帶動家庭能源管理商機。 於 www.bnext.com.tw -

#6.打造新一代智慧建築研華崑山、林口園區採用LoRa解決方案

此外,傳統無線解決方案如存取點,資料傳輸範圍有限,因此迫使使用者必須密集布建節點。而就算行動通訊路由器並不受此影響,但還是需要使用者支付電訊費用。 於 www.advantech.com -

#7.布建意思 :: 非營利組織網

非營利組織網,佈建還是布建,布建計畫,布建據點,佈建英文,布建英文,教育部字典,部件. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#8.4 義工(線民)之布建要領,其運用方法如下

義工(線民)之布建要領,其運用方法如下:. 布建要領. 內涵. 感情聯絡. 適用於正義型義工,此類義工多嫉惡如仇,重義而輕利,. 必須對其表示敬仰,平時多與交往,真誠 ... 於 moex.com.tw -

#9.羅達生

另方面,高市府也和電信業者大力在高雄布建5G基站,約布建共3602個 ... ago 高雄市副市長羅達生表示,今年高市府也將與中華電信合作佈建光纖取代 ... 於 190077217.baesweiler-online.de -

#10.以課程活動方式辦理之社區式日間照顧服務操作指引手冊.pdf

心障礙者社區日間照顧服務布建計畫,以下將簡要敘述各項服務的發展與特徵。 ... 佈建據點且希望優先服務35 歲以上之身心障礙者為主(但並未排除未滿35. 於 www.papmh.org.tw -

#11.佈建還是布建的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

布建. 注音ㄅㄨˋ ㄐ丨ㄢˋ. 拼音bùjiàn. 解釋布署建立。[例]布建人脈|布建基地臺。 「 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#12.布建10萬人脈 - 博客來

在台灣,廖學茂以會交朋友而著稱,常常參加社團會活動,不管在政大還是北大,個性開朗的廖學茂,也認識不少朋友,人脈遍及大江南北,比許多壽險公司的高層都還了解大陸市場 ... 於 www.books.com.tw -

#13.數位經濟社會學 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

但至二○○八年起,許多泡沫化的經濟開始瓦解;然而,人類還是受到了新的「資訊物」的 ... 一連串的「發明─佈建」,只需要列舉三十多種產品及佈建就可能已佔據當代新人類 ... 於 books.google.com.tw -

#14.台商拓展大陸內銷市場實務手冊 - Google 圖書結果

布建 通路方式的敦優敦劣,需依據各家企業本身的資源與經營能力而定。 ... 可以有超過20萬種通路佈建的方式,各種佈建的區分的區分、批發渠道、方式如下表24,大陸內銷通路 ... 於 books.google.com.tw -

#15.宝可梦系列- 维基百科,自由的百科全书

宝可梦(日语:ポケットモンスター、ポケモン,英语:Pokémon,旧译「神奇寶贝」、「寵物小 ... 创作者, 田尻智、杉森建、增田順一. 原创作品, 寶可夢紅/綠(1996年). 於 zh.wikipedia.org -

#16.新北投2.4億建310校2G光纖網路師生可同時用2千台平板 - 聯合報

新北市平板數量已達11萬2000台,今年更投入2.4億建置校園網路基礎建設,現已完成新北市310校2G光纖網路佈建,校內頻寬更提升至10G。記者劉懿萱/攝影. 於 udn.com -

#17.快速變動時代,產業需合縱連橫迎向新戰局- KPMG Taiwan

針對轉型計畫,兵分二路進行人才換血,看準5G專網布建商機,明泰陸續從電信產業覓 ... 有很大一部分會用Cable網路來佈建,合併仲琦,可補足明泰5G網通產品的最後拼圖。 於 kpmg.com -

#18.黃偉哲強化社會安全網「台南防暴地圖」佈建12 處社福中心

配合中央強化社會安全網計畫,台南市政府於2020 年布建完成12 處社福中心,落實「社安網不漏接」目標。市長黃偉哲強調,市府特別重視家庭暴力、兒童保護、性侵害與 ... 於 www.owlting.com -

#19.L e t ' s T a l k 活動地點:心旅程會所(嘉義市林森東路151號

討論議題:探討社區⽀持資源布建策略與資源連結模式. ◇討論主題:. 現有精神照護資源多以醫療單位為基礎提供服務,為促進社區⽀持之. 資源佈建,並與醫療端連結與 ... 於 www.youthhub.tw -

#20.佈建- 維基詞典,自由的多語言詞典 - Wiktionary

英語:to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area;rollout;. 本詞條全部或部分內容來自cc-by-sa-3.0 ... 於 zh.wiktionary.org -

#21.嘉義縣日照中心

嘉義縣推動「一國中學區一日照」政策,目前26個學區已布建16個,加上嘉義縣 ... 空間,鼓勵有意投入的單位或個人設置日照中心,增加各鄉鎮市佈建數, ... 於 theracane.fi -

#22.犯罪資料分析平臺建置與展望 - 刑事警察局

不行. 這樣子下去了,菜鳥刑警心想!於. 是暗中悄悄地蒐集證據,無論是道. 路監視錄影器還是被害人與該對夫. 妻發生交通 ... 於 cib.npa.gov.tw -

#23.1950 年代保安司令部諜報組的組織佈建與偵防行動

組織佈建與偵防行動. *. 林正慧. ∗∗. 摘要. 保安司令部諜報組之前身為1945 年戰後臺灣省警備總司令部調查室所屬諜. 報組織,1947 年1 月調查室裁撤後該諜報組織改隸 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#24.「因應5G 發展下微型基地臺佈建及法規調適之委託研究採購案 ...

第九節我國智慧路燈佈建5G 微型基地臺之實務考量............ 191 ... 立場考量,還是希望先制定相關法規,其他業者就會跟隨。(明泰科. 於 www.ncc.gov.tw -

#25.VOA專訪台灣數發部長唐鳳:佈建“零信任架構”

VOA專訪台灣數發部長唐鳳:布建“零信任架構”、不斷網系統擊退中共駭客及假 ... 達到,即使駭客攻破其中一個部分,其他部分還是可以起到聯防的效果。 於 www.voacantonese.com -

#26.【新聞】長照2.0陣痛期服務扎根照服加薪

在長照2.0政策下,屏東縣積極布建各村里的關懷據點,目前已佈建295處關懷據點,布建密度達62.72%,正逐步擴大佈建老人及失能失智者的照服網絡。 於 longtermcare.ntunhs.edu.tw -

#27.【六都政見長照篇】擴充量能拼創意、日照將成趨勢 - 報導者

至2022年6月,台北市已於每一行政區布建有1處家庭照顧者支持中心(計12 ... 整合本市長期照顧業務,簡化民眾申辦服務流程,加快佈建長照服務據點及 ... 於 www.twreporter.org -

#28.2020求變的時代|吳第明:住宿機構供不應求問題待解 - 創新照顧

衛福部「獎助佈建住宿式長照機構公共化資源計畫」多以衛福部部立醫院申請興辦為主,吳第明表示,布建數量趕不上機構需求的人數,都會區如台北市甚至 ... 於 www.ankecare.com -

#29.異體字「佈」與「布」的字義比較 - 中央研究院

同「布」。①遍、散滿。②宣告、宣佈。③佈置,安排。2. 用同「怖」。 1. 棉、 、苧、葛等織物的通稱。 2. 用化學纖維或其他材料製成的織物或膜。 3. 古代錢幣。 4. 於 chardb.iis.sinica.edu.tw -

#30.Cofacts 真的假的- 訊息回報機器人與查證協作社群

一起來幫網路上的可疑訊息寫查核回應、共同教導聊天機器人回話,將多元的闢謠資訊傳遞給在LINE 上收到謠言的人。 於 cofacts.tw -

#31.照顧老人!屏東縣推1村里1關懷據點布建密度已逾75 - 自由時報

屏東縣里港鄉玉田村、鐵店村及瀰力村社區照顧關懷據點今天(8日)揭牌啟用,至今里港鄉已有11處據點,累計全縣據點數349處,佈建密度達75.38%,屏東 ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.【1111120長權盟新聞稿】2022縣市長候選人長照擂台

候選人回覆長照優先問題聚焦在家庭照顧者支持、老老照顧、偏鄉資源佈建、照顧影響年輕人求學或 ... 不然提高再多的敬老卡點數,無車可搭還是沒有幫助到有需求的長者。 於 www.familycare.org.tw -

#33.準公幼加收才藝費高市要開罰 - 好房網News

還是 為提升公托比率睜隻眼閉隻眼?」 幼兒園教師反映,教育部訂有「幼兒園教保活動課程大綱」,實施時須考量幼兒生活經驗,以統整方式實施,不能直接 ... 於 news.housefun.com.tw -

#34.泰陽花社區式日間服務布建 - Facebook

泰陽花社區式日間服務布建, 台南市. 51 likes. 提供身心障礙者日間照顧服務,週一至周五提供每日8小時生活自理能力訓練、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活、健康促進 ... 於 m.facebook.com -

#35.採用無線布建方式Small Cell後置網路建設快狠準 - 新通訊

因此,電信營運商也就必須在布建LTE基地台設備的同時,對於現有的後置網路 ... 相同的功能在平時可以當作土石流或是森林火災還是環境監控的轉接點。 於 www.2cm.com.tw -

#36.獨角獸專案|看IT部門如何引領百年企業振衰起敝,重返榮耀(電子書)

梅克辛被咖啡嗆了一下,但還是跟著眾人點頭表示同意。 作。突然,他皺了皺眉。 ... 每個人依照各自習慣使用著佈建環境,彷彿野火燎 第 11 章• 193 他深吸一口氣。 於 books.google.com.tw -

#37.全球5G現況與發展:2022年,ICT產業將進入新競合時代

除了因為疫情期間網路佈建速度較慢,採用獨立組網的電信商數量較少也是 ... 不過,目前絕大部分的5G網路,都還是搭建在既有4G LTE網路之上的非獨立組 ... 於 www.naipo.com -

#38.側(複)式佈網(佈建) - 憲兵勤務、情工討論區

側式佈建又稱複式佈建(以下統稱側式佈建),在全世界各國情治作業中是很常見的作法,即由單位派出一或一組監視(控)由單位派出之情工人員, ... 於 www.rocmp.org -

#39.大樓跨樓層佈線問題 - iT 邦幫忙

若40樓層的大樓要跨約20樓佈網路線做區網的話建議是用光纖還是用一般網路線? ... 接盤建議是請廠商布建以免自己佈建了不小心斷光或是有光衰問題沒儀器你也根本沒得查起. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#40.110 年度全程研究報告 - 衛生福利部疾病管制署

的室內空品感測裝置,並且透過有策略的室內布建與感測結果的即時分. 析,提供智慧疫情監測使用。 ... 護中心為佈建場域,將室內換氣及空氣流通狀態與物聯網結合,達到. 於 www.cdc.gov.tw -

#41.馬祖與外洋海象浮標布建與維運計畫 - 中央氣象局

由於在海上布建觀測. 站的難度與成本遠高於在陸上,未來我國在海洋委員會帶領下,於海. 上的觀測規模還是有可持續擴展的空間。 前述問題評析可知,海洋觀測與陸地觀測作業 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#42.Ericsson 藉人孔蓋佈建小型基地台,維持市容之餘也能 ... - ePrice

因應5G連網需要更多小型基地台增加連接密度,未來在5G網路服務持續推動之下,勢必會讓人口眾多地區的小型基地台數量增加,而為了避免小型基地台建置影響市容,Vodafone ... 於 m.eprice.com.tw -

#43.https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9Vc...

主持人:在托育布建方面:目前已有3個鄉鎮已布建完成,感謝各. 委員協助持續推動托育各項政策。 ... 難度,不過將來還是會與社區討論是否將家園設置在1樓。 於 ws.kinmen.gov.tw -

#44.法律統一用字表

佈. 「布」字已含「人」字在內,故此字不再加「. 人」部,以免畫蛇添足。 徵兵、徵稅、. 稽徵. 徵. 征. 「徵」字,意謂由國家召集或收用,不宜簡寫. 成「征」字。 於 www.nutn.edu.tw -

#45.NetAdmin 網管人 02月號/2023 第205期 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

現在最新的AzSHCI 22H2版本中,除了支援建立「精簡佈建」(Thin Provision)磁碟區外, ... (圖片來源:將固定轉換成 Azure Stack HCI 上的精簡布建磁片區- Azure Stack HCI ... 於 books.google.com.tw -

#46.新聞中心- 從美國5G發展與差異看Sub 6、毫米波差在哪? 毫米 ...

毫米波技術突破覆蓋距離將有助5G加速佈建. ... Sub-6主要是依附在4G之上增加頻寬,因此可以快速布建。Sub-6的頻段與現有的4G LTE相近,主要差別就是將 ... 於 www.fubon.com -

#47.部署微軟AzSHCI超融合精省單機叢集享最高彈性 - 網管人

圖5 固定和精簡佈建格式磁碟區儲存空間使用率。(圖片來源:將固定轉換成Azure Stack HCI 上的精簡布建磁片區- Azure Stack HCI | Microsoft Learn). 於 www.netadmin.com.tw -

#48.積極布建充電樁解決電動車主里程焦慮 - 鏡新聞

電動車熱潮襲捲,台灣能否在2040年做到全面禁售燃油車,充電樁佈建,絕對是重要關鍵!因為緊急時刻「找不到充電站」,正是眼前難題。 於 www.mnews.tw -

#49.設定預算超支通知,NextDrive開放1萬名用戶體驗「能源黑科技」

行政院核定的智慧電表布建期程,台電公司須於2024年完成300萬戶智慧電表布建目標, ... 台灣是缺電,還是太「浪費」電—— 拼命蓋電廠其實不見得有用 ... 於 www.thenewslens.com -

#50.漢典“布署”詞語的解釋

原因是有幾個權威證據,; 經過考證,我們認爲,“布”不能看作“部署”的“部”的別字,傳媒使用“佈署”還不能算錯。 從習慣用詞上理解: 1.佈署是動詞,指安排佈置; 2. 於 www.zdic.net -

#51.行政院原子能委員會委託研究計畫研究報告

「應用在HCPV 系統之自動環路監控技術及降低HCPV 佈建遮蔽效應研究」 ... 值、還是在其銷售後或建置後的永續服務,都具有基本的重要. 於 www.aec.gov.tw -

#52.衛生福利部國民健康署「前瞻基礎建設計畫 - 苗栗縣政府

以提供社區長者整合性多元運動健康促進服務,預防及延. 緩失能. 三.年度佈建規劃:288處,每處最高補助新臺幣100萬元,. 共2.88億元. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#53.大場域工業物聯網無線傳輸系統 - 電腦與通訊

而這些應用都是進入工業4.0,甚至是進一步跨入智慧化製造所必須,而工業網路與一般常見的家用網路布建與需求仍有極大差異,將於下一小節論述。 工業用無線 ... 於 ictjournal.itri.org.tw -

#54.5G 布建創造新商機- 台聯電訊股份有限公司

實際在不同產業環境,佈署企業專網有不同的難題,如基站與天線位置的規畫、場域對無線射頻的干擾、廠房多樓層訊號死角、大量裝置的連網需要等,由於企業專網不只應用在人, ... 於 www.tainet.com.tw -

#55.陳薇仲:誓言打造老幼青世代全齡共好城市 - 中華日報

... 內容包含持續提升公共幼托設施與服務佈建、友善育兒、全齡共好環境建 ... 政見,減輕青年世代的買房租房壓力、建構不論是拄著拐杖還是推嬰兒車都 ... 於 www.cdns.com.tw -

#56.<佈> 辭典檢視- 教育部《國語辭典簡編本》2021

字詞:佈,注音:ㄅㄨˋ,人部+5畫共7畫,釋義:1.遍及、散滿。同「布」。[例]佈滿、遍佈2.宣布、宣告。同「布」。[例]佈告欄、佈道大會、公佈法令3.安排、設置。同「布」。 於 dict.concised.moe.edu.tw -

#57.陳薇仲:誓言打造老幼青世代全齡共好城市| 中華日報

... 內容包含持續提升公共幼托設施與服務佈建、友善育兒、全齡共好環境建 ... 她更關心下一代幼托與上一代長照公共化設施布建以及公平的住宅政策, ... 於 today.line.me -

#58.航海王、元宇宙續夯?2022關鍵報告:台灣企業面臨六大風險!

5G、AR等布建愈來愈廣,有助於「元宇宙」產業發展! ... 的最新展望,相對樂觀的莫過於電信業,其強勁的現金流量可加快國內5G基礎設施的佈建速度。 於 www.gvm.com.tw -

#59.科技部(環保署/交通部/科技部/經濟部/內政部/中研院) 「民生公共 ...

(一) 環保署將物聯網應用於空污感測,108 年已完成布建7,000 點感測器,. 打擊污染熱區已裁處不法利得金額共計約新臺幣2,465 萬元。研發空品. 感測器關鍵技術,利用產創 ... 於 www.ey.gov.tw -

#60.台灣5G戶數破360萬持續布建基地台提高涵蓋率| 產經 - 中央社

陳耀祥指出,目前到9月底,5G人口涵蓋率已達85%,進度已經超出今年原本規劃的涵蓋率50%,未來將持續督促業者佈建5G建設。 報告指出,台灣5G服務消費 ... 於 www.cna.com.tw -

#61.空氣感應器原理 - 環境感測物聯網

不同類型的感測器,分別是為了不同的監測目的而設計。國家監測站依法令規範進行空氣品質監測,智慧城鄉感測器主要目的是污染熱區鑑定,目前多布建於工業 ... 於 twiot.epa.gov.tw -

#62.淺談總處無線網路布建

前言. 西元1997 年6 月第一個無線區域網路. (WLAN,Wireless Local Area Network)標準. IEEE 802.11 正式頒布實施,開啟了無線網. 路的歷史,但當時的傳輸速率只有1~ ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#63.AMI智慧電表布建資訊網

主要由智慧型電表搭配通訊系統(含通訊網路)及電表資料管理系統組成,除可記錄用戶用電情形、定時回傳電表資料外,亦可取代人工抄表。 詳細介紹. 布建統計地圖. 於 ami-meter.taipower.com.tw -

#64.臺北市政府長期照顧委員會110 年度第1 次會議紀錄

16 學區尚未爭取到場地佈建日照中心。〔待 ... 110 年預計布建11 家失智共照中心及45 家失. 智社區服務據點。 ... 衛生局因應長照服務快速增加及積極佈建長照. 於 www-ws.gov.taipei -

#65.一日鎌倉人享受四季療癒身心的慢活旅行提案 - 方格子

因為圓覺寺沿著丘陵地形而建,幅員遼闊,二十多座寺廟或殿堂在植栽滿佈的山坡中高低錯落。這裡有宏偉精緻的山門與關東最大的大鐘,飲食點心精緻的茶屋, ... 於 vocus.cc -

#66.【線民風暴2】情治系統布建手法曝光工友、老師都是眼線

根據促轉會公布的大專院校布建人員列表,當年包括「政治系四年級學生會長」「客座副教授」「課外活動組組員」「訓導主任」到「副校長」全都是監控人員, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#67.公文寫作技巧及用語用字講義

公(發)布、. 解釋法令用 ... 佈. 「布」字已含「人」在內. 布:發布、宣布、布置、布告、布達 ... 眾說紛紜,意見分歧,茲就續建與停建之利弊兩案併陳,謹陳鈞長. 於 www.secretariat.taichung.gov.tw -

#68.虛擬機檔案格式 - 林志祥的網誌分享

一般來說虛擬機建立的時候硬碟可以分成三種, 完整佈建消極式歸零:如果你建立一個40G的檔案,他會先把40G檔案建立起來,所以只要建立這台虛擬機,就 ... 於 lin0204.blogspot.com -

#69.建立基本觀念機房布建與管理做得好 - Digitimes

但就算得到客戶青睞,也不見得就此一帆風順。身為解決方案的提供者,ZMAN指出,當然會希望能夠提供最好的產品供客戶選擇,但並不是全球所有的品牌,都能在 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#70.佈達布達

Hanyu Pinyin reading of 佈達布达( 匈牙利语: Buda )是以前匈牙利王国的首都,在现在匈牙利首都布达佩斯的西部, 多瑙河西岸。. 布达大概占布达佩斯 ... 於 fishspa.lt -

#71.2021年利害關係人調查報告- IP服務

有八成的IP會員認為IPv6佈建需要中心提供相關協助,「將IPv6推廣到軟硬體或內容 ... 利害關係人提到在IPv6布建上需要更積極行動來推廣,以增加IPv6使用必要性,包括從 ... 於 stakeholder.twnic.tw -

#72.RO仙境傳說:愛如初見(Ragnarok ORIGIN) 哈啦板- 巴哈姆特

不過回歸帳號一張紫卡,交易所賣古城卡片,還是要錢買。 ... 弓箭哥布靈M0095 60 人形毒小型普通魔物鎯頭犬妖M0167 87 人形毒中型普通魔物艾斯 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#73.米果專欄:超超超前部署 - 風傳媒

[啟動LINE推播]每日重大新聞通知「超前部署」是這幾個月以來很常被提起的四個字,到底該用「部署」、「佈署」還是「布署」,跟編輯界的朋友有過幾次討論。 於 www.storm.mg -

#74.行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告 - 國立交通大學

甚至很快就會應用到廣泛布建的無線網路(Wireless LAN)上,讓多媒體通訊應 ... 支援各縣市網路中心佈建各自之ENUM/VoIP 系統,目前已經協助台南市網於. 於 ir.nctu.edu.tw -

#75.虛擬磁碟精簡佈建 - VMware Docs

建立虛擬機器時,會在資料存放區上為虛擬磁碟檔案佈建一定數量的儲存空間。 ... 您可以判斷虛擬磁碟是完整格式還是精簡格式。 於 docs.vmware.com -

#76.遠傳精減基站部建、推偏鄉醫療省下140座大安森林公園碳吸收量

井琪表示,遠傳的用電以基地台占大宗,遠傳5G規劃布建即以AI大數據選點和優化網路,在精省3千餘的5G基站的佈建下仍能達到優質網路體驗,而在去年9月 ... 於 finance.ettoday.net -

#77.IoT 中樞裝置布建服務- 角色和作業 - Microsoft Learn

裝置佈建服務、 IoT 中樞, <所有作業>, 不論是使用實體裝置進行的生產環境實作,還是使用模擬裝置進行的快速入門,都是透過您在Azure 訂用帳戶中所設定的 ... 於 learn.microsoft.com -

#78.陳昱齊:從促轉會平反邱煌生案重省「解嚴」的意義 - 思想坦克

勢必是透過情治單位所佈建的線民所蒐得,但線民的資訊在決定書中並未 ... 述,但無論是要求配合什麼,恐都碰觸民主法治國家的紅線,況且還是由政黨的 ... 於 voicettank.org -

#79.中東海灣四國全覽14日<金色阿拉伯聯營出團> - 山富旅遊

清真寺的外觀與內部一樣令人讚嘆,混合現代建築與傳統伊斯蘭風格的元素,依據阿曼傳統建於高處,擁有五座尖塔象徵伊斯蘭教的五大核心價值。 *貼心提醒: 女性應使用頭巾包覆 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#80.從提高效益到創造商機雲端戰疫轉型思維超「錢」佈署 - 商業周刊

佳世達與AWS的合作契機就在這裡浮現,透過AWS雲服務的成本與擴充彈性,和全球布建的整合力及經驗,解決佳世達的在跨域、跨產業的服務管理問題。 雲端跨域 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#81.[新聞] 流量需求大爆發2025年5G小基站迎來大規模建置期

cor1os08/24 15:43台灣大部分人還是只想拿來取代固網 ... 竹科生活圈/5G世代小基站布建搶商機2020-07-12 00:03 聯合報/ 記者巫鴻瑋/新竹報導工研院 ... 於 ptt.reviews -

#82.國家通訊傳播委員會(NCC) - 台灣商品檢測驗證中心

上傳清冊是以單次證號計算不限定增列平台數量還是以增列平台數量做計 ... TW 5G 基地台何時布建完成,當在未佈建完成前如果有SA 的手機要上市,. 於 www.etc.org.tw -

#83.發言紀錄 - IVOD

徐部長國勇:跟委員報告,警政署對於這些網路廣告,尤其跟賭博有關的,像剛才那種就是用暗示性的方式,所以我們會加強情資布建,並蒐集各項情資,然後我們會根據這些情 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#84.積極布建充電樁解決電動車主里程焦慮|鏡新聞調查報告#鏡新聞

電動車熱潮襲捲,台灣能否在2040年做到全面禁售燃油車,充電樁 佈建 ,絕對是重要關鍵!因為緊急時刻「找不到充電站」,正是眼前難題。 於 www.youtube.com -

#85.布建的意思- 國語辭典

布建. 注音 ㄅㄨˋ ㄐ丨ㄢˋ. 拼音 bùjiàn. 解釋布署建立。[例]布建人脈|布建基地臺。 「布建」更多造句. 1、 董建華先生一年多前曾說過太晚了,他幫不了忙了,之後完全 ... 於 twdict.lookup.tw -

#86.VMware三磁碟模式怎樣設才對? 災害發生時的正確做法- OSSLab

建好快照後,檔案內容會增加至SEsparse.vmdk檔 ... 才能辦得到,因此為爭取時效,建議企業還是要以緊急專案來特別處理這類的案子,以免影響企業營運。 於 www.osslab.com.tw -

#87.Windows 11 22H2 特定輸入法選字可能無法正常運作

... 通道KB5022364 與修正布建套件(Provisioning packages)佈署問題, ... 提及「中文」會發生問題,不確定指的是繁體中文還是簡體中文輸入法,不過看 ... 於 adersaytech.com -

#88.還好,建仁不是聖「戰」士 - 獨家報導

對於陳建仁的即將接任閣揆,反對的聲浪,基本匯聚在以下五個面向:. 1.主導年金改革時,曾公開指稱:自己的退休金,將從每月10萬元降至6.3萬元,「若 ... 於 www.scooptw.com -

#89.數位轉型熱潮開路智慧工廠願景加速實現:智慧工廠,AIoT,系統建置

透過路燈的布建,許多終端設備都可以導入在路燈上。 ... 台電近年正逐步換裝AMI智慧電表,佈建完整後,不僅可即時監控分析小區域用電狀況,作為電力 ... 於 www.ctimes.com.tw -

#90.日間照顧機構103家黃偉哲:台南長照佈建率六都第一! - 政治

長照是台灣高齡社會必須面對並解決的課題,台南市長黃偉哲表示,在他任內,台南完成了「一國中學區一日照」,103家日間照顧機構在台南的佈建率, ... 於 www.chinatimes.com -

#91.監院糾正衛福部長照10 大缺失:ABC 級據點背離初衷

為了支應長照服務與資源佈建的經費,政府在106 年推動「長照2.0」計畫的 ... 衛福部修正後雖慢慢穩定,系統還是不夠完備,執行單位為了經費,必須再 ... 於 rightplus.org -

#92.遠傳打造物聯網生態圈NB-IoT正式商轉 - 新唐人亞太電視台

... 就要正式起飛,國內電信業者,都在積極 佈建 「低功耗廣域網路」, ... 大哥大結盟SIGFOX,預估2017年底前完成網路 布建 ,台灣之星也是動作頻頻。 於 www.ntdtv.com.tw -

#93.「布達還是佈達」+1 - 藥師家

「布達還是佈達」+1。漢語網布達的解釋:書信用語。...魯迅《書信集·致黎烈文》:“專此布達,并頌撰安。”書信正文結束處用語。表示陳述如上的意思。 於 pharmknow.com -

#94.分享四年前我家社區FTTH佈建漫長的過程 - Mobile01

註一:這個小電信箱內有電話線、有線電視cable,當然還有最新布建的光纖線。 ... 100M/100M才是100%會用FTTH佈建,100M/40M還是會有FTTH、VDSL2( ... 於 www.mobile01.com -

#95.建構0-2 歲兒童社區公共托育計畫效益評估 - 國家發展委員會

3. 透過量化與開放質性意見,9 成地方政府對於場地擇定與協調事項達. 成性等執行策略,顯有困境未逮之處。 (二) 公共托育資源布建供給與需求. 1. 近半數地方政府、1/3 協力 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#96.六都密集佈建與完成西部縱走能源節點布局(118623) - Cool3c

Chevelle.fu發佈Gogoro 2017 年展望,六都密集佈建與完成西部縱走能源節點布局,留言0篇於2019-11-26 15:52:Gogoro 在農曆年前與媒體分享了2017 年的 ... 於 www.cool3c.com