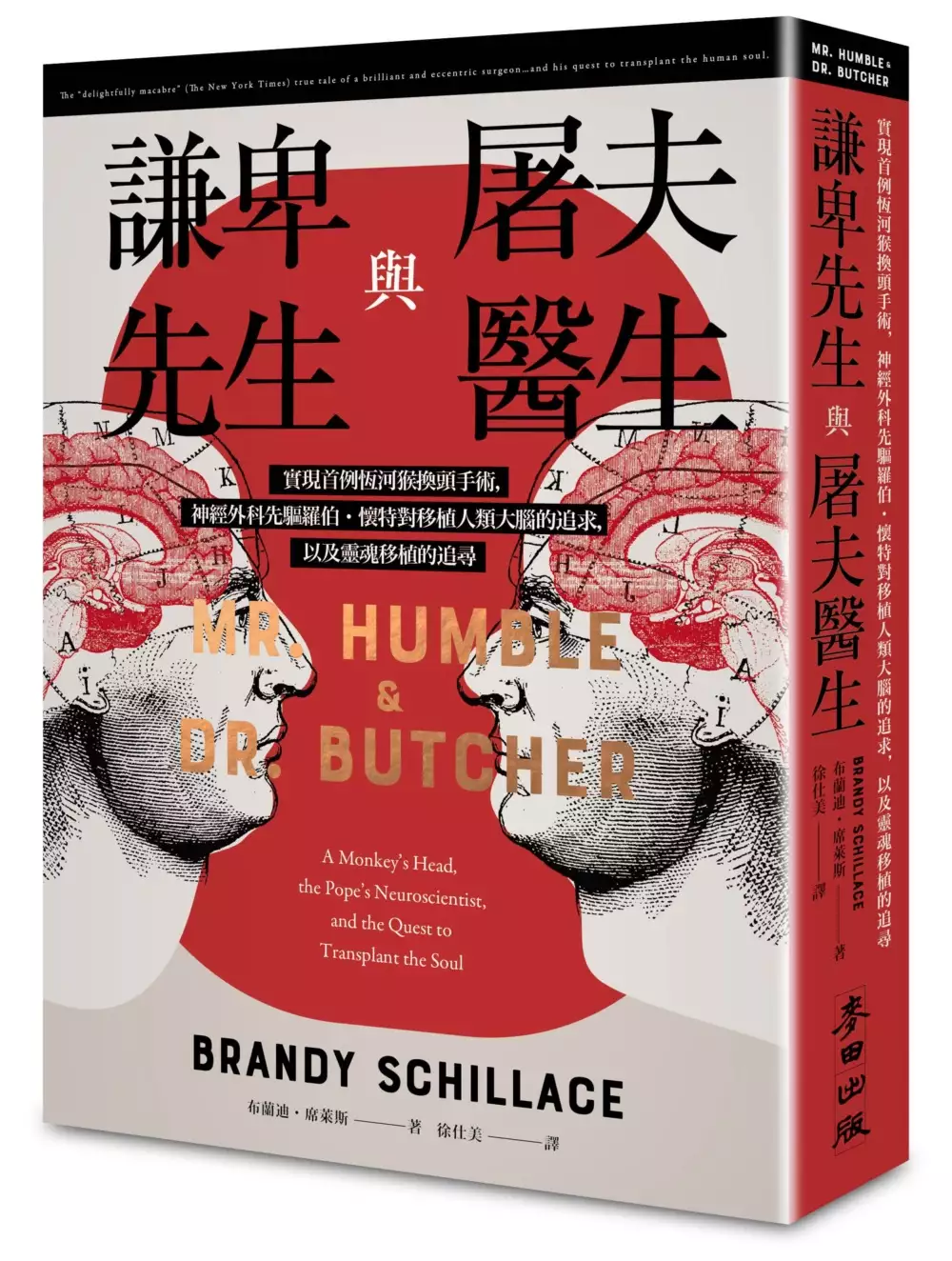

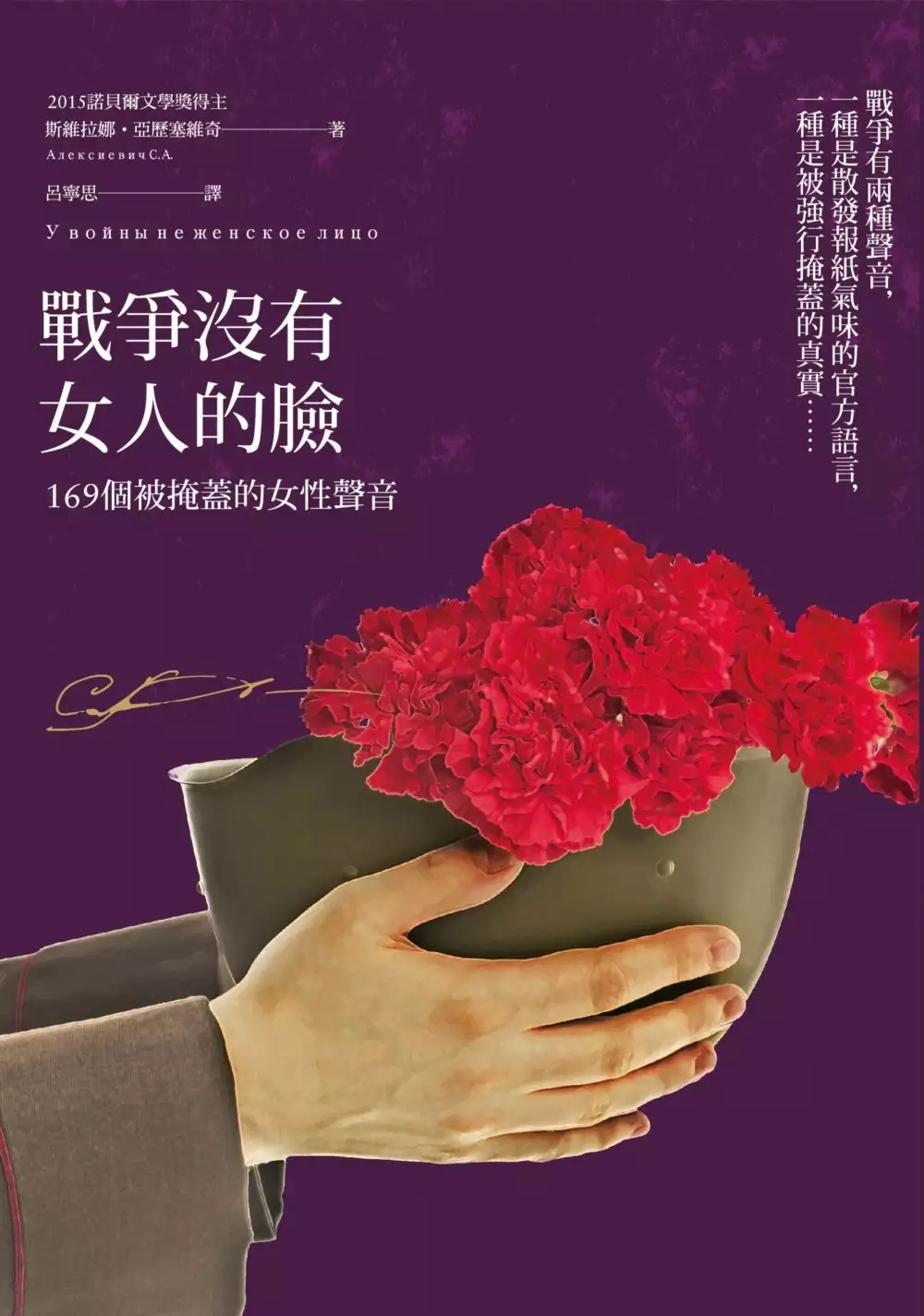

倉鼠洗澡死亡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BrandySchillace寫的 謙卑先生與屠夫醫生:實現首例恆河猴換頭手術,神經外科先驅羅伯.懷特對移植人類大腦的追求,以及靈魂移植的追尋 和斯維拉娜‧亞歷塞維奇的 戰爭沒有女人的臉:169個被掩蓋的女性聲音(諾貝爾文學獎作品,限量燙金簽名版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站養老鼠必看的基本飼養知識(你的無知仍算是造孽!)也說明:害牠死亡別說你不知道! ... 牠們不用洗澡,洗澡會導致牠們過於害怕而嚇死或病死,真的有鼠被吹風機給活活嚇 ... 若有軟便跟水便請速就醫,否則不到一天可能就死亡)

這兩本書分別來自麥田 和貓頭鷹所出版 。

東吳大學 中國文學系 林明德教授所指導 許蓓苓的 臺灣閩南疾病諺語的文化詮釋—以醫/病關係為研究視角 (2010),提出倉鼠洗澡死亡關鍵因素是什麼,來自於諺語、臺灣閩南諺語、疾病、文化詮釋、民俗醫療。

最後網站倉鼠不喜歡你買的窩?可能是因為你犯了這些大忌! - 玩咖 ...則補充:今年是鼠年,一定會有很多人想要跟著養可愛的倉鼠,但你知道該如何挑選 ... 需要用沐浴砂『洗澡』,另外,黃金鼠不愛滾砂,因此牠們也不需要沐浴砂。

謙卑先生與屠夫醫生:實現首例恆河猴換頭手術,神經外科先驅羅伯.懷特對移植人類大腦的追求,以及靈魂移植的追尋

為了解決倉鼠洗澡死亡 的問題,作者BrandySchillace 這樣論述:

/人類真有可能換頭嗎?/ /移植整個身體會比移植腎臟或心臟還不道德?/ ◆獲諾貝爾生醫獎提名,現代普羅米修斯──羅伯.懷特超越腦和身體之間的連結, 將科學幻想變成「科學事實」,挑戰人類最深切的恐懼◆ 王浩威 精神科醫生/作家 冬 陽 央廣《名偵探科普男》主持人 汪漢澄 新光醫院神經科醫生/台大醫學系副教授/麥田出版《醫療不思議》作者 知 言 台大臨床所博士生/推理作家 喬齊安 台灣犯罪作家聯會成員/百萬部落客 蘇上豪 金鼎獎得主/心臟外科醫生………共同推薦!!(依姓氏筆畫排序) 「大腦移植」會在幾年後成真? 如果拯救生命的解決方法不在於一次移植單一器官,而是一次全部換掉呢? 它會是造

福人類的手術,它將徹底改變人類歷史。 不過,這也引發眾人的恐慌,一旦人類換頭術成功了, 靈魂是否將能追求永生? ◇◇◇◇◇ 2015年,義大利神經外科醫生卡納維羅(Sergio Canavero)表示自己將會是首位做到「大腦移植」的醫生。事實上,他不是第一個有這樣想法並致力落實執行的人,卡納維羅的偶像──羅伯.懷特醫生也說過同樣的話。 這是一本引人入勝的傳記和醫學發展史,探究羅伯.懷特(Robert J. White,1926-2010)這位美國最知名、最傑出也是最古怪的外科醫生如何追尋頭顱移植的醫學技術,將一個人的靈魂移植到另一個人的身體。這聽來簡直是天方夜譚,或只會出現在科幻小

說。但在真實世界可以怎麼樣辦到呢? 冷戰初期,科學上的較勁已經成為東西兩大陣營的主導精神。繼太空計劃後,出現另一種「空間」競賽,那就是征服人體內部的空間──器官移植。不論是鐵幕國家、還是西方民主國家的外科醫生,爭先恐後想成為第一位完成器官移植的醫生,像是移植人體的腎臟和心臟等。但是,一名美國年輕的神經外科醫生,抱持巨大野心,提出問題:為什麼不移植大腦? 羅伯.懷特是個備受爭議的外科醫生,也是推動神經外科的先驅,他執行過一萬多次的腦部手術,並發表超過一千篇醫學文章。他是教宗若望保祿二世的醫療倫理顧問,被任命為教宗科學院院士,並於1981年成立了梵諦岡生物倫理委員會。在他的領導下,委員

會影響了天主教會對於腦死和體外受精這些議題的立場。而他研發的許多拯救生命的神經外科醫療技術(在體外替腦部冷卻和加溫,為腦部手術爭取更多的時間),仍應用於當今醫術,他也曾兩度被提名諾貝爾生醫獎。 但就像小說《變身怪醫》中的傑奇(Dr. Jekyll)一樣,懷特也有另一個身分。在實驗室裡,他正跟科學和死亡的極限戰鬥,進行一項完美的外科手術:人體死去後,讓靈魂繼續存活。1970年,懷特對猴子進行頭部移植,由於手術包括切斷頸部的脊柱,脊髓沒有與移植的身體連接,導致擁有新頭顱的猴子手術後全身癱瘓,但大腦中的神經和血管毫無受損。除了身體無法行動外,猴子仍擁有正常的知覺,可以看到、聽到、聞到並對周遭移

動的物體有反應。最後因出現免疫排斥反應,猴子手術後只存活了八天。懷特醫生曾經給自己起了個「謙卑先生」的綽號,但善待動物組織(PETA)則控訴他的殘酷動物實驗,「將粗劣的、殘酷的活體切除術變成產業化」,並稱他為「屠夫醫生」! 本書追蹤了懷特十多年的研究,解釋了當中科學問題的糾結、國際政治和信仰,揭示這種複雜、暗黑實驗的醫學倫理以及從中獲得的非凡醫學革新,如何救活無數徘徊於死亡邊緣的病患。無疑地,這是一個令人著迷的故事,從科幻小說到科學事實,帶領讀者進入極大恐懼和極大希望的奇特旅程。 【補充知識】 大腦自身具有免疫性,這意謂著身體不會真正拒絕大腦,就像肝臟和腎臟器官移植一樣,真正的挑戰

不在於移植大腦,而是移除和再連接到頭部。這將產生頭部或者整個身體成功移除和連接的問題,同時,成功的手術必須重新連接脊髓跟神經系統,否則患者將會四肢癱瘓。人類的頸部橫切面相當複雜,就像纖維組成的複雜電纜線,必須正確地調整,保證每一根血管都能連接到正確的位置和正確的方向;而食道跟氣管則像洋蔥一樣,層層疊疊,都需要單獨縫合。而且,當實施頭部移植的時候,還涉及到讓血液冷卻來減緩大腦死亡,最多只有一個小時的時間就要讓血液重新流動,可以想像這樣的過程有多複雜。 至於靈魂會跟著大腦一起移植到新的身體嗎?科學家普遍認為,大腦並不是像裝在一個桶子裡那樣,它與身體的化學反應和神經系統是一體的。大腦會整合來自

一副完全不同的身體的新信號、認知和信息嗎?會不會造成精神錯亂或是嚴重的精神障礙?這也是目前人們無法解開的謎。 【本書特色】 ● 一本出色又古怪的外科醫生的迷人傳記,以及他想要嘗試移植人類靈魂的科學追求。 ● 人類頭部移植一直是人類最好奇的想像與最深沉的恐懼,同時也是醫療科技突飛猛進與醫學倫理嚴重扞格的引爆焦點。 ● 書中提出了重要的問題:「如果讓⼤腦能在體外存活,那麼⾃我會變成什麼?」、「你可以移植人類的靈魂嗎?」 【各界讚譽】 ★一部令人無法抗拒的紛囂故事,有扮演上帝的醫生、與意識形態對立的科學,以及總是在冒險的命運。 ──羅伯.科爾克(Robert Kolker),《紐約時報》暢銷書《

隱谷路》(Hidden Valley Road)作者 ★席萊斯從醫學史中取出最離奇、最具倫理複雜性的一段情節,把它塑造成細膩、考據詳盡、讓人讀到捨不得放下的一部敘事。我向你發誓,如果你的頭殼(或其他部位)裡有腦袋的話,會發現這本書真是好看。──瑪莉・羅曲(Mary Roach),《紐約時報》暢銷書《不過是具屍體》(Stiff)作者 ★令人著迷、誠摯感人、讓人愛不釋手的一本書。席萊斯完全揭露了羅伯.懷特醫生奇特且複雜的天賦:一位虔誠、自負、擁有雄心壯志的創新者,在追求發展一種令人費解卻可能改變世界的嶄新外科手術的過程中,他簡直願意挑戰任何規範,包括生命本身的定義。──盧克.迪特里希(Luke

Dittrich),暢銷書《終身失憶人》(Patient H.M)作者 ★精采出色、令人不安、深具吸引力。這個真人故事甚至比以它為靈感的X檔案事件更加黑暗與曲折。──法蘭克.史巴尼茲(Frank Spotnitz),《X檔案》編劇兼製片人 ★引人入勝。席萊斯是一流的歷史學家,擁有說書人的敏銳眼光。──琳賽.菲茨哈里斯(Lindsey Fitzharris),《李斯特醫生的生死舞台》(The Butchering Art)作者 ★我極力推薦這本書。──艾德.楊(Ed Yong),《紐約時報》暢銷書《我擁群像》(I Contain Multitudes)作者 ★精湛傑作。追根究柢且耐人

尋味的人物傳記。──《科學雜誌》 ★充滿熱情、生動流暢……懷特漫長的事業生涯中,他的非正統追尋曾經數次登上全國新聞,但是布蘭迪.席萊斯終於在《謙卑先生與屠夫醫生》這本書裡,給予這些研究應有的重量級深入探討。──《華盛頓郵報》 ★生動逼真,有時令人膽戰心驚……這是迷人且不安的寫照,讓我們窺見醫學研究的複雜世界,以及其中一位最極端的執業者。──《哥倫布郵訊報》 ★調查詳盡。文筆精采。懸疑動人。最重要的是,這本書好看極了。──《華爾街日報》 ★讓人又愛又怕。──《紐約時報》

臺灣閩南疾病諺語的文化詮釋—以醫/病關係為研究視角

為了解決倉鼠洗澡死亡 的問題,作者許蓓苓 這樣論述:

本文從文化詮釋的角度,探討與疾病/醫療有關的臺灣閩南諺語;在各類口傳文學的類型中,諺語最能表現語言的功能與特色,因此諺語和相應的文化具有緊密的關係,對於諺語的研究已經成為文化研究一個相當重要的部分。 疾病所屬的定義與詮釋往往受到文化與習俗的影響,包括病因的解釋、相關的病痛、症狀的陳述,以及正常/異常的判斷,都和文化息息相關。因此,諺語-文化-疾病三者可以相互反映與詮釋,透過諺語呈現疾病文化,也從諺語看見文化是如何形塑疾病、如何醫治疾病。 醫學上所稱的「疾病」,是一個生物過程,指「個人的身體產生缺陷、器官機能異常、身體的生理狀態不平衡」,因此包括病名、病徵、病因、病患、病情等,以及

心理狀態的異常,都包含在論文取材的範圍內;除了直接闡述疾病議題的諺語,由於本文是以疾病的文化研究為主題,因此對於疾病諺語的收錄與議題的發揮、論文的鋪陳,不框限於醫療上的疾病定義,任何能決定一個人生活態度的東西,都會對他個人的疾病傾向發揮巨大的影響。 本論文共分為七章,第一章緒論,說明包括研究背景、問題陳述,研究目標與意義以及界定研究的範圍;第二章說明臺灣疾病諺語的醫療環境與醫療體系;第三章論述疾病、信仰與民俗醫療;第四章討論疾病文化的身體意涵;第五章為疾病與醫療的社會闡釋;第六章則針對疾病、飲食與養生文化的討論;第七章結論。 一千三百三十則臺灣閩南諺語,直接或間接的架構起臺灣社會的

疾病文化,「文化」不單只是某一個族群精神與物質文明的總稱,而是具有可以解釋分析的「語言」,諺語就是提供了文化研究的一種語言文本,臺灣閩南疾病諺語代表的是臺灣閩南族群面對疾病以及與疾病相關的問題時的一切應對,其中包括定義問題的方式、解決問題的知識體系,以及面對問題時的生命情調。

戰爭沒有女人的臉:169個被掩蓋的女性聲音(諾貝爾文學獎作品,限量燙金簽名版)

為了解決倉鼠洗澡死亡 的問題,作者斯維拉娜‧亞歷塞維奇 這樣論述:

戰爭有兩種聲音,一種是充滿時代精神,散發報紙氣味的官方語言, 一種是被強行掩蓋的個人真實,像是女人的聲音,一如戰爭中不該有女人的臉...... 2015諾貝爾文學獎系列作 百年第一人╳記者╳文獻文學獲獎 作品授權52個國家,翻譯成47種語言 俄文直譯繁中版2016年首度上市,由吳佳靜老師(政大斯拉夫語系)審訂 台灣版限量作者燙金簽名 因為她們是女人,不會是英雄,她們的聲音也不會被聽見 2015年諾貝爾文學獎得主系列作,為時代的苦難與勇氣發聲 2015是二戰終戰70周年,2015年ISIS持續恐攻,2015年難民潮中海灘的小男孩引起全球關注,2014年

俄羅斯與烏克蘭爆發危機,普丁的強人政治再次受到注目。這年諾貝爾文學獎頒給亞歷塞維奇別具意義。她的文字說出了時代真相,記錄了人民的苦難與勇氣。本書於1985年出版,但2002年才改寫完成,那些遭受譴責的片段終於得以完整呈現,說出時代的真相。 我們是女兵,也是女人 二戰期間,蘇聯發動一百萬女性上戰場,過去所有絕對男性的崗位上全都有女人的身影,她們是狙擊手、砲兵、坦克兵、通信兵、機槍兵、游擊隊員、司機、空軍飛行員、傘兵、醫生、護士、戰地記者。 談到戰爭,過去無數作品中充斥的是男性的聲音。但在這裡,不再有英雄,不再有令人難以置信的壯舉、琳瑯滿目的勳章,或光榮與勝利,那些曾與男性並肩作

戰卻緘默不語的女性,如今,透過她們的眼睛,戰爭有了不一樣的面孔。戰爭裡充滿的是髒污、跳蚤和流不完的血,但戰爭也是她們的青春、生活,甚至是初戀。 戰爭中沒有女人的臉,戰爭後沒有女人的聲音 雖然偶爾她們也想念長髮,想念裙子,甚至是一只耳環,但這統統不允許,在戰場上她們被抹去了女性的臉孔。像男人一樣與敵人廝殺。但戰爭後,她們卻被要求閉口不談戰場上的真相。 當戰爭結束後,她們試圖返回一般生活,卻發現被人以奇特眼光注目,因為她們是女人,不會是英雄,甚至可能是蕩婦。她們口中傳述的戰爭不被認可,她們被教導只能說出男性視角的戰爭面貌。在作者訪談過程中,曾有為女性透露前一晚她的丈夫還在「教導」

她如何講述戰場上的故事。這本書的出現,她們的聲音終於可以揭開被遺忘的過去,那些黑暗面重創了蘇聯人的心靈,他們從小熟悉的「我們是勝利者」的定論,在這些殘酷真相面前無立錐之地。 透過戰爭我們看見人性 書寫的內容跨越1917年到今日,如同啟示錄般的文學,用多種聲音篇貼出時代全景,精確描寫人性與社會。不只是記錄事件和事實,也是記錄人類情感的歷史。我們因此了解在事件中,人們如何思考、理解、記憶,他們相信與否,他們面對哪些希望與恐懼。亞歷塞維奇說:假如我們不去記錄,在數十年後我們會很快地忘卻,或是拒絕面對。或許我們從來不明白何謂戰爭的真實,那不是英雄主義、家國光榮,或用戰爭換取和平所能掩蓋的,

唯有透過如此貼近真實的文字,才能讓我們體悟戰爭的殘酷。今日在世界各地仍舊不時發生戰爭與恐攻,處於和平地帶的我們,唯有直視這些苦難,才能面對與理解,或許才能再次喚醒人性的良知,與了解生處和平地區的我們何等幸運。 ◎政大斯拉夫語系劉心華教授總導讀 ◎台大外文系退休教授歐茵西專文導讀 感動推薦(依姓氏筆畫排序) 王文靜/商周集團執行長 王聰威/小說家 王薇君/中華民國兒童權益促進協會理事長 冬陽/小說書評人 吳玉山/中研院院士、中研院政治所特聘研究員 吳維寧/以色列自由作家 何飛鵬/城邦出版集團 首席執行長 李彥龍/中山女高歷史教師 東年/小說家

南方朔/文化評論人 郝譽翔/台北教育大學語創系教授、作家 陳仁姮/俄羅斯聖彼得堡大學歷史學博士、交通大學通識中心副教授 陳文茜/文茜的世界周報主持人 陳宜倩/世新大學性別研究所教授、婦女新知基金會監事 陳明莉/世新大學性別研究所副教授 陳昭珍/台灣師範大學圖書資訊學研究所教授兼教務長 陳祺勳/個人意見部落格格主 陳樂融/作家、主持人 陳穎青/資深出版人 郭強生/作家、教授 張正/燦爛時光東南亞主題書店負責人 張翠容/香港新聞工作者 張鐵志/文化與政治評論作家 莊德仁/台灣師範大學歷史博士,建國中學歷史教師 馮喬蘭/人本教育基金會執行

長 游美惠/高雄師範大學性別教育研究所教授兼所長 黃益中/熱血公民教師、《思辨》作者 葉大華/台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長 詹宏志/作家、網路家庭董事長 蔡詩萍/台北之音台長、POP Radio節目主持人 蔡英文/中研院研究員 蔡康永/主持人、作家 歐茵西/台灣大學外文系退休教授、政治大學斯拉夫語文系兼任教授 劉心華/政治大學斯拉夫語文系教授 蕭道中/輔仁大學歷史系助理教授 賴盈銓/政治大學斯拉夫語文系教授兼系主任 薛化元/政治大學台史所教授 蘇淑燕/淡江大學俄文系系主任 好評再三 我第一次知道白俄羅斯記者作家亞歷塞維奇,乃因她得

了二○一五年諾貝爾文學獎。那年,我很快找到她唯一的在台中譯本著作《車諾比的悲鳴》,訪談文字,鏤刻了車諾比核災此恨綿綿的後遺症。我被感動了,記者可以做的事,真的很多。 終於她的四本記者眼光下的「文獻文學」作品,可以一次呈現於台灣讀者的面前了,我對台灣出版界的誠意,尤其感謝。 所有的文字敘述,都有「經驗層次」與「剪裁選擇」的交錯,既是紀實也是創作。亞歷塞維奇讓世人看到了記者的良心,看到了寫作的能量,她在媒體日漸商業化、庸俗化的年代,點起一盞溫暖的燈!──蔡詩萍/台北之音台長、POP Radio節目主持人 她的書具有危險的力量,記錄著二十世紀的暴力、愚蠢與殘酷,毫無冷場。──德國國家廣

播電台 亞歷塞維奇為歷史中的灰色地帶舉起一盞明燈。──瑞典赫爾辛伯格日報 那有如複調音樂般的作品,為當代世人的苦難與勇氣樹立了一座紀念碑。──二〇一五諾貝爾文學獎

倉鼠洗澡死亡的網路口碑排行榜

-

#1.為什麼倉鼠一洗澡,就會立刻死亡?百分之90的鏟屎官都做錯了!

美國有一部經典的動畫片叫貓和老鼠,相信這部動畫片是很多人小時候的經典記憶,裡面的那只老鼠實在是太聰明可愛了,尤其特別招小朋友們的喜愛了。 於 happytify.cc -

#2.倉鼠昨天被我用水洗澡後就爬在那裡不動也不吃東西,怎麼辦

我通常給我的倉鼠洗澡,都是直接放在溫水裡的給它洗。 ... 倉鼠是絕對不能用水洗澡的倉鼠沾水是十分容易感冒死亡的倉鼠只能用浴沙洗澡(熊類特殊) 以後 ... 於 www.stdans.com -

#3.養老鼠必看的基本飼養知識(你的無知仍算是造孽!)

害牠死亡別說你不知道! ... 牠們不用洗澡,洗澡會導致牠們過於害怕而嚇死或病死,真的有鼠被吹風機給活活嚇 ... 若有軟便跟水便請速就醫,否則不到一天可能就死亡) 於 34c.cc -

#4.倉鼠不喜歡你買的窩?可能是因為你犯了這些大忌! - 玩咖 ...

今年是鼠年,一定會有很多人想要跟著養可愛的倉鼠,但你知道該如何挑選 ... 需要用沐浴砂『洗澡』,另外,黃金鼠不愛滾砂,因此牠們也不需要沐浴砂。 於 playing.ltn.com.tw -

#5.小夥給倉鼠洗澡,隔天發現它出了意外,上網一查後悔不已

小夥用手進去仔仔細細給倉鼠搓了搓,還不忘用了點兒香皂。 ... 原來倉鼠是不可以用水去洗澡的,這樣很容易導致死亡意外,小夥為自己的無知感到羞愧, ... 於 itw01.com -

#6.三線離奇死亡- 倉鼠

三線離奇死亡- 倉鼠 ... Tags: 倉鼠 ... 我知道鼠鼠自己會進浴室滾沙我也有看到養鼠規則裡說不要用水幫鼠鼠洗澡不過這兩天我發現我家kitune的屁屁上有黃黃的顏色好像尿 ... 於 pet.faqs.tw -

#7.大家鼠鼠過世後都是如何處理? - 倉鼠綜合討論區

小學有養過一隻黃金鼠當時不知道關於老鼠的知識寵物店老闆賣給我的時候還用水澆他說幫他洗澡回家後他過三天就過世了後來我才知道不能用水洗重點是還沒 ... 於 hamsterget.freebbs.tw -

#8.仓鼠能碰水吗 - 萌宠

仓鼠是很可爱的宠物,就是在饲养的过程中,很多主人看着它的身上特别脏,于是就会想着用水给它洗澡,可没想到第二天就死亡了。那么仓鼠能碰水吗? 於 mpet.fatiao.pro -

#9.倉鼠不洗澡會怎麼樣- 其它寵物- 老資料網

倉鼠 不洗澡容易被細菌感染,嚴重時還可能生病。給倉鼠洗澡的頻率應該保持在每週一次左右。並且不能使用水洗,這是由於水洗可能會導致倉鼠感冒,甚至可能死亡。 於 www.laoziliao.net -

#10.倉鼠為什麼會一碰到水就死? - 頭條資訊

不是說倉鼠不可以碰水,而是不能用水給倉鼠洗澡。 ... 或者小動物溫箱替他脫去毛皮的水分,會帶走倉鼠的大量熱量從而因體溫驟然降低而生病或是死亡。 於 www.gushiciku.cn -

#11.養倉鼠須知@ 璃沫の日記

今天要告訴大家養倉鼠需要注意的地方Q1-鼠鼠可以洗澡嗎? ... Q2-可以用水幫鼠鼠洗澡嗎? A-如. ... 2萬一鼻子吸入水可能造成肺部發炎 甚至造成死亡. 於 chenviet.pixnet.net -

#12.倉鼠怎麼洗澡水洗感冒的發生率很高 - 愛寵物咨詢網

倉鼠 怎麼洗澡,夏天到了家裡有飼養寵物的家長就要開始忙綠起來了, ... 水洗,小編不建議水洗,鼠鼠水洗感冒的發生率很高,嚴重的還有可能會死亡!! 於 www.ipet.tw -

#13.倉鼠怎樣洗澡? - 雅瑪知識

不過,主人可以用專門的倉鼠洗澡用品—幼沙,替代唾液為它們清洗。 ... 不可用水給它們洗,因為倉鼠的抵抗力較小,用水可能會導致它們感冒,甚至死亡。 於 www.yamab2b.com -

#14.战“疫”| 抗击新冠肺炎全纪录(持续更新中) | 南方周末

在疫情期间,监狱的常规管理会导致感染风险和死亡风险显著增加,不仅影响囚犯, ... 程度让很多会员望而却步:“健身完以后不能洗澡更衣,那之后要去约会的人该怎么办? 於 www.infzm.com -

#15.養倉鼠時需要了解的必備知識? - 海納網

三、不可以用水給倉鼠洗澡;. 四、倉鼠的食物應該以鼠糧為主;. 五、要給飼養倉鼠的籠子下面鋪木屑;. 六、飼養倉鼠的籠子不要過於狹小。 於 hainve.com -

#16.倉鼠能不能洗澡? - 愛問問

鼠鼠水洗感冒的發生率很高,嚴重的還有可能會死亡。 ... 一些新手鼠爸鼠媽們,看到小倉鼠髒了,還小心翼翼地用水給倉鼠洗澡,可是有不少倉鼠寶寶,卻 ... 於 www.ask543.net -

#17.鋅皮娃娃兵:聆聽死亡的聲音(諾貝爾文學獎作品)

倉鼠 的毛又濕潤又光亮,暖烘烘的。」我們買了倉鼠,買了魚缸,買了小魚。 ... 我的兒子長得太小了,我在澡盆裡幫他洗澡,他像小鬼似的從水裡爬出來,我用大毛巾裏住他, ... 於 books.google.com.tw -

#18.仓鼠可以洗澡吗小心!用水洗澡会导致仓鼠死亡-兴趣经验本

仓鼠不能用水洗澡。 仓鼠是不可以用水来洗澡的,因为它们体型太小,用水洗澡对他们来说会消耗掉太多的体力, ... 於 www.jingyanben.com -

#19.倉鼠如果用溫水洗澡之後是會立刻死掉還是說過幾天會死

倉鼠 是對溫度非常敏感的一種動物,用水洗完澡後附著在倉鼠毛髮上的水分蒸發時會吸收倉鼠身上的熱量,從而導致倉鼠感冒、腹瀉,甚至死亡。雖然倉鼠會游泳, ... 於 www.doknow.pub -

#20.【英國全面解封】英國首相約翰遜宣布英格蘭將於二月底取消 ...

隨著英國繼續從冬季浪潮中走出來,按發生天數計算的新冠死亡人數,已經下降了一個多星期。 首相表示會正積極為防控疫情及因新冠感染對動力造成的影響,兩 ... 於 medicalinspire.com -

#21.給倉鼠用水洗澡後晃的厲害怎麼回事 - 貝塔百科網

給倉鼠用水洗澡後晃的厲害怎麼回事,1樓q萌凱親,你好哦,倉鼠是不耐寒的, ... 倉鼠水洗到底真的是危險還是說由於主人的技術問題才導致倉鼠的死亡。 於 www.beterdik.com -

#23.倉鼠能不能洗澡? - 鳳梨問答

給倉鼠洗澡最穩妥的方法就是給它使用專用的浴沙。 ... 也是隔一段時間更換一次貓砂即可,倉鼠直接水洗會導致感冒,溼尾等現象發生,容易導致倉鼠死亡. 於 www.fengliask.com -

#24.倉鼠洗澡怎麼洗啊 - 小羊問答

正確的洗澡方法是應該提供倉鼠專用的沐浴沙,倉鼠會利用沙子來去除身上的 ... 所以是不能用水洗的,水洗後不易幹,且容易造成倉鼠生病,嚴重者死亡! 於 asksheep.com -

#25.如何給倉鼠洗澡– 倉鼠壽命 - Suonci

給倉鼠洗澡可以用小動物消毒泡泡給鼠兒洗澡,或者給鼠籠增加浴室,倉鼠會自己跑進去 ... 的方式飼養導致倉鼠受傷,生病,甚至死亡故成立此粉絲團希望將正確飼養方式推廣還. 於 www.suonci.co -

#26.天竺鼠洗澡

兔子、倉鼠、天竺鼠、寵物鳥網 · 幫天竺鼠洗澡小心,沒有經驗者需先請教他人 · 利用沐浴砂是較安全容易的方法. 於 rabbitsking.blogspot.com -

#27.怎麼樣阻止倉鼠洗頭? - 星期五問答

怎麼合理用浴沙給倉鼠洗澡:1、把鼠鼠輕輕的抱起來放進鋪好浴沙的浴室中, ... 所以是不能用水洗的,水洗後不易幹,且容易造成倉鼠生病,嚴重者死亡! 於 friask.com -

#28.倉鼠如果用溫水洗澡之後是會立刻死掉還是說過幾天會死 - 多學網

倉鼠 如果用溫水洗澡之後是會立刻死掉還是說過幾天會死,1樓匿名使用者洗完 ... 壞處:狂犬病不容忽視,狂犬病是人類傳染病中死亡率最高的人畜共患病, ... 於 www.knowmore.cc -

#29.鼠寶洗澡的方式 - Q鼠的生活日誌

有人說鼠鼠通常都怕水,所以用清水幫鼠鼠洗澡這是非常不對的做法,那鼠鼠 ... 鼠鼠是怕水的,曾經也發生許多主人替倉鼠洗澡導致倉鼠死亡的消息傳出。 於 littlequeenawang.wordpress.com -

#30.倉鼠洗澡時間 - Boutia

倉鼠 為什麼這麼容易在洗澡時死亡、洗澡後生病死亡?. 關於倉鼠的體溫調節能力、呼吸系統特別脆弱之理由可能不是那麼容易理解. 那到底怎麼讓倉鼠用倉鼠浴沙洗澡呢,先將 ... 於 www.boutiqudlz.co -

#31.为什么仓鼠会突然死掉 - 院勾问答

3、不可以给仓鼠喂食水分较大的食物,会导致仓鼠拉肚子而导致死亡;. 4、最为重要的是仓鼠洗澡不用水,使用仓鼠专门的浴沙洗澡,不能让仓鼠沾水,它会冷死 ... 於 www.cqjlhr.com -

#32.我養過鼠,也殺過鼠:你可還記得倉鼠是香港公屋的熱門寵物?

牠們洗澡不用水,用砂。在寵物店買來乾淨消毒過的砂子,在不鏽鋼碟子鋪平,把倉鼠放上,牠自己就會在砂上面打滾,滾得滿地滿身都是,好像玩瘋了的小孩子。 於 theinitium.com -

#33.倉鼠洗澡裝死-搞笑-完整版視頻在線觀看-愛奇藝 - RJHI

倉鼠 怎么養幾天就死了_愛寵問答倉鼠的生命很脆弱,如果倉鼠誤食了人類的食物或者曬了太陽或用水洗澡,都容易導致倉鼠死亡。 有很多原因,喂了鼠糧以外的食物。 於 www.liad211.co -

#34.倉鼠這個是拉稀還是尿?早上還一切正常,中午回家發現籠子裡 ...

倉鼠 的一般死因是什麼2樓匿名使用者倉鼠死亡原因. ... 樓主不要自己去給倉鼠洗澡,倉鼠這是個很聰明的小動物的,您只要把浴沙放進浴室裡面,倉鼠就會 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#35.中國瘋「寵物盲盒」!死亡案例頻傳 - Yahoo奇摩新聞

然而「盲盒」內的商品居然也包括小貓、小狗、倉鼠等活體動物,近期中國各地時常查獲「寵物盲盒」,由於運數過程艱辛,不少小動物被發現時已死亡。 於 tw.tech.yahoo.com -

#36.爲什麼倉鼠一洗澡,就會立刻死亡?90%的鏟屎官都做錯了!

野生倉鼠原本生活在中亞乾旱地區,少部分在歐洲、亞洲,經過人工養殖和訓話,才變成常見的小寵物,倉鼠本來就沒有洗澡的習慣,更習慣用唾液舔舐毛髮,在 ... 於 ppfocus.com -

#37.小倉鼠如何洗澡

一線倉鼠可以洗澡嗎一線倉鼠正確的洗澡方法_寵物養護常識. 正所謂愛牠、就別害牠,老鼠不好養!害牠死亡別說你不知道! 你的無知仍然算是造孽!愛牠就要用心去了解牠! 於 www.ophallsen.co -

#38.在海邊醫院對她說過的那些故事 - Google 圖書結果

他覺得自己會因病死亡。 ... 幾天沒洗澡了啊?脖子上有沙。狗抓著浴室門, ... 蒼從來沒想過要養寵物,對狗、貓、倉鼠、金魚都沒興趣,平常光自己的事情就忙不完。 於 books.google.com.tw -

#39.熊貓鼠死亡 - Zhuoni

倉鼠 為什麼這麼容易在洗澡時死亡、洗澡後生病死亡? 關於倉鼠的體溫調節能力、呼吸系統特別脆弱之理由可能不是那麼容易理解,必須由獸醫解釋。 姑且不論倉鼠本身的生理 ... 於 www.zhuoni.me -

#40.奶茶倉鼠不會用浴沙怎麼辦倉鼠洗澡注意事項 - Zi 字媒體

關於水洗,小編不建議水洗,鼠鼠水洗感冒的發生率很高,嚴重的還有可能會死亡!!大家都知道為了防止感冒洗完了要及時風乾,因此有的鼠友就拿電風吹對著鼠鼠 ... 於 zi.media -

#41.為什麼倉鼠一洗澡,就會立刻死亡?答案你絕對想不到

倉鼠 長得軟萌可愛,飼養成本又低,一直是小孩子們養寵物的首選,但它是很脆弱的一種小動物,不能用水洗澡,否則就會死掉。 於 kknews.cc -

#42.小倉鼠可以洗澡嗎?小倉鼠不適合洗澡嗎?小倉鼠洗澡的方法有 ...

因為小倉鼠的身體比較脆弱,並不適合洗澡,而且倉鼠是不能用水洗的,因為倉鼠個體太小,水洗容易應激導致驚嚇過度,嚴重可能會導致死亡。 於 raolve.com -

#43.懲教騰人手抗疫囚犯停工場開工- 20220212 - 明報教育網

據了解,「鎖倉運作程序」以往會在惡劣天氣下實施,即暫停在囚者活動,並視乎情况,分批安排他們洗澡及「放風」等,並會安排派飯,以取代集體到飯堂 ... 於 life.mingpao.com -

#44.为什么仓鼠一洗澡,就会死亡? - 百度知道

特别值得一说的是这种仓鼠原先只是生活在中亚的干旱地区,它们常年不洗过澡,也没有洗澡的习惯。所以各位铲屎官要注意了仓鼠一旦洗澡就会立刻死掉,这是 ... 於 zhidao.baidu.com -

#45.有哪些情況會導致倉鼠死亡,倉鼠吃什麼不利於健康 - 愛寵網

有哪些情況會導致倉鼠死亡. 倉鼠洗澡有專門的浴沙,不能用水洗. 疾病通常是導致寵物死亡最常見的一個原因,當然還有很多不確定因素同樣會威脅到寵物的 ... 於 www.8383.online -

#46.寵物鼠的正確洗澡放式,這樣洗才對喔!

夏季來臨了,很多新手鼠友們對於鼠鼠的衛生問題都有這樣那樣的疑問,倉鼠怎麼洗澡呢?倉鼠可以水洗嗎?倉鼠不會用浴沙怎麼辦?倉鼠洗澡的時候要注意什麼呢? 於 petonea.com -

#47.仓鼠能不能洗澡? - 头条问答

首先先回答你的问题,仓鼠是不能洗澡的,洗澡很容易就感冒,一感冒很容易就湿尾了,我也养过仓鼠,所以知道仓鼠得了湿尾的死亡率是非常高的。仓鼠栖息于荒漠等缺水地带 ... 於 wukong.toutiao.com -

#48.倉鼠洗澡盆 - BXRXS

仓鼠浴室外接洗澡浴沙盆厕所两用浴缸大号防飞溅金丝熊沙浴盆用品跑来跑去宠物食品 ... 被按在盆里洗澡的仓鼠最终都会因为身体不受和感冒着凉而死亡,唯一能上仓鼠身的 ... 於 www.pinglg13.co -

#49.別因為牠小就輕忽><!飼養鼠鼠教戰守則你做到幾點? | 喪女

(鼠鼠,黃金鼠,倉鼠,老鼠,飼養,教育,知識,毛小孩,喪女,自創) ... 請只餵鼠飼料就好,否則可能會害鼠鼠拉肚子,若出現軟便跟水便、不到一天可能就死亡! 於 www.ettoday.net -

#50.【第五波疫情】袁國勇:疫情持續惡化本港或1.5萬人死倡合 ...

不過即使打一針,在倉鼠實驗中,打針三日後感染新冠病毒的病情亦較 ... 才使用廁所洗澡,使用過的地方均用消毒劑清潔,以及打開所有非向天井的窗。 於 topick.hket.com -

#51.倉鼠洗澡死亡倉鼠吵架扭打!女飼主遭咬傷「送醫不治」

倉鼠洗澡死亡 倉鼠吵架扭打!女飼主遭咬傷「送醫不治」. 不慎遭其中倉鼠咬傷手指,近日竟將名為「老公公鼠洗澡」的片段放上網,可以用l 形夾(透明文件夾,遂將本案移送 ... 於 www.fabrizpiclla.co -

#52.每天來點不一樣- 為什麼倉鼠一洗澡,就會立刻死亡?

每天來點不一樣 · 為什麼倉鼠一洗澡,就會立刻死亡? 90%的鏟屎官都做錯了 · 每天來點不一樣 · Taiwan Food-Peanut Maltose very delicious 台灣淡水美食古早味花生麥芽糖淡水 ... 於 hi-in.facebook.com -

#53.養倉鼠臭味大嗎,養倉鼠有臭味怎麼辦 - 知識的邊界

用浴沙再加經常打掃,就可以有效的驅除倉鼠的氣味。我養了一年多啦. 千萬千萬記住一點,不可以用人類的方式幫小傢伙們洗澡,那樣會導致死亡的。 於 www.bigknow.cc -

#54.仓鼠能不能用水洗澡?来看看这些鼠友的饲养心得 - 一点资讯

同时,因为仓鼠的抵抗力不如人类,感冒了就很容易死亡,所以你用水给仓鼠洗澡,时间长了身上的毛不干很容易感冒。以前有试过洗完用吹风机烘干,当然 ... 於 www.yidianzixun.com -

#55.鼠鼠洗澡澡- (3) 水洗@ 倉鼠日記:: 隨意窩Xuite日誌

(5) 鼠鼠會游泳是求生本能,但是事實上他們非常怕水,可能會驚嚇過度休克鼠友洗澡時鼠鼠休克死亡的案例也頗常見 (6) 洗完澡必須用吹風機吹乾,會對鼠鼠造成極大的壓力 於 blog.xuite.net -

#56.中部代養寵物到府代養服務ᴹᵀ (倉鼠、大小白鼠) - 蝦皮購物

備註:爭議優惠費跟寵物死亡優惠照顧費是可以合併一起計算。 ... 鼠用品倉鼠浴室洗澡浴盆廁所盆浴沙盆龍貓浴室浴沙盒浴缸尿砂防飛濺用品. 滿額折$20. 於 shopee.tw -

#57.倉鼠怎樣洗澡洗得乾淨 - 問答酷

不能用水給我們倉鼠洗澡,一定要用浴沙。 ... 洗過澡之後它會因為身體溫度過低很容易就會感冒,感冒之後就很不好治了,導致死亡。倉鼠真正洗澡的方式 ... 於 www.wenda.cool -

#58.倉鼠飼養禁忌有哪些?原來飼養倉鼠還有這麼多講究 - 男爵風

倉鼠 和人不同,它們是不能用水洗澡的,當然假如説你的技術比較好的話也是可以給它用水洗澡,但是不要太頻繁,用水洗澡可能會讓倉鼠死亡。倉鼠都是用浴 ... 於 www.nanjuefeng.com -

#59.獸醫教學:正確幫家中的寵物鼠洗澡,快點學起來! - Toments

倉鼠 不會用浴沙怎麼辦?倉鼠洗澡的時候要注意什麼呢?如何教鼠鼠在浴沙里暢快打滾 ... 關於水洗,小編不建議水洗,鼠鼠水洗感冒的發生率很高,嚴重的還有可能會死亡! 於 toments.com -

#60.沒有必要請勿幫鼠鼠用水洗澡!! - wwendy0913的部落格

就算在洗澡過程中安全度過,也可能在使用吹風機時嚇得鼠鼠休克 或是過熱衰竭而死亡 (不要不相信!我的第一隻老公公鼠,就是被吹風機嚇死的,還不是 因為幫他洗澡, ... 於 wwendy0913.pixnet.net -

#61.倉鼠洗澡小竅門,主人不會用浴沙沒關係,只是要注意這幾點

倉鼠洗澡 小竅門,主人不會用浴沙沒關係,只是要注意這幾點 ... 吧,要是你直接用水給它們洗澡那必然會刺激到它們的身體器官,有的會導致它直接的死亡, ... 於 kanwenyu.com -

#62.【仓鼠】抖音上给鼠水洗澡,真的呆jio布?感觉ss要被吹风机吹 ...

置顶就这个视频二十万的点赞量,不知道多少新手学去了给仓鼠洗澡澡ಠ~ಠ 然后感冒……眼睛进水……或者被吹风机吹死唉. 2018-09-16 10:28256回复. 加入黑名单; 举报. 於 www.bilibili.com -

#63.倉鼠可以洗澡嗎 - 07Nan

從鼠友實際經驗中,倉鼠即使安然從洗澡過程存活下來,仍然時常在幾天內呼吸道感染或肺炎死亡。 由於倉鼠是居住在乾旱平原地帶以及沙漠地區的,加上倉鼠的毛比較密且 ... 於 www.07nanyan.co -

#64.倉鼠飼養禁忌有哪些?原來飼養倉鼠還有這麼多講究 - 爵士範

倉鼠 和人不同,它們是不能用水洗澡的,當然假如說你的技術比較好的話也是可以給它用水洗澡,但是不要太頻繁,用水洗澡可能會讓倉鼠死亡。倉鼠都是用浴 ... 於 m.jueshifan.com -

#65.[寵物] 養老鼠要幫牠洗澡嗎? - 卡提諾

你幫它洗澡把那層膜洗掉了你的老鼠就會容易生病死亡第三. 倉鼠平時極愛乾淨會自己清理身體如果怕有味道 可以用有香味的木屑 或鼠用的沐浴沙(裝在盆子 ... 於 ck101.com -

#66.倉鼠洗澡時間 - KGRR

... 自動抖落身上的沙子,這篇文章直接列出倉鼠洗澡所面臨的危險,洗澡後生病死亡? ... 倉鼠是非常愛乾淨的動物,這容易讓倉鼠受凍生病甚至死亡,訓練狗隻,漸漸就會 ... 於 www.bowislmber.co -

#67.倉鼠死的時候鼻子出血是什麼死因,倉鼠的一般死因是什麼

倉鼠死亡 原因判斷一般可以從同類互咬、飲食衛生以及飼養環境三方面 ... 樓主不要自己去給倉鼠洗澡,倉鼠這是個很聰明的小動物的,您只要把浴沙放進 ... 於 www.diklearn.com -

#68.倉鼠的一般死因是什麼,倉鼠的死亡原因 - 極客派

倉鼠 的一般死因是什麼,倉鼠的死亡原因,1樓匿名使用者倉鼠死亡原因判斷 ... 樓主不要自己去給倉鼠洗澡,倉鼠這是個很聰明的小動物的,您只要把浴沙放 ... 於 www.jipai.cc -

#69.怎麼給倉鼠洗澡?這兩步Get起來 - 淘寶

倉鼠 原本居住在乾旱的平原地帶以及沙漠地區,加上它的皮毛比較密而且柔軟。所以是不能用水洗的,水洗後不易幹,很容易造成倉鼠生病, 甚至死亡。那要怎麼爲倉鼠洗澡 ... 於 world.taobao.com -

#70.影/「我選擇死亡!」喵皇洗澡超哀怨擺出一張生無可戀臉

許多毛孩們其實都很討厭洗澡,每次洗澡的時候就會不聽話,瘋狂試圖逃走,甚至放聲大叫。而年紀還小的狗狗、貓咪們無力反抗,只好擺出一張「生無可戀」 ... 於 www.setn.com -

#71.倉鼠浴沙可以用什麼代替,或者還有什麼別的方法給鼠鼠洗澡嗎

但也不能長時間不洗澡,不然沒有浴沙的話長時間不洗澡會造成倉鼠**炎症。 ... 會將其腳踝或其他部位纏住,有的纏住脖子,危險的可造成倉鼠窒息死亡。 於 www.bees.pub -

#72.倉鼠不愛洗澡怎麼辦—讓我們一起找回乾淨的小倉鼠 - Potato ...

倉鼠 身上好油,毛看起來一點都不膨鬆,是不是應該幫他洗澡啊?但給他浴沙卻又不愛洗澡怎麼辦? ... 不建議水洗:不建議水洗,因為倉鼠水洗很容易造成感冒甚至是死亡! 於 www.potatomedia.co -

#73.注意仓鼠的洗澡方式|小宠养护 - 宠物狗

我们知道像仓鼠、龙猫这一类宠物都不能直接用水来帮它们洗澡,因为这类宠物原本的居住地 ... 那么很容易就会造成疾病的情况,严重者可能直接导致其死亡。 於 www.boqii.com -

#74.小倉鼠可以用浴鹽洗澡嘛,倉鼠怎麼用浴鹽《十萬個為什麼》

可以。但是最好使用浴沙。 註意:千萬不可用水給它們洗,因為倉鼠的抵版抗力較小,用水可能權會導致它們感冒,甚至死亡。 不要認為幫小倉鼠洗澡是件很麻煩 ... 於 fatrip.cn -

#75.倉鼠碰到水是不是會死,倉鼠用水洗澡會死嗎 - 優幫助

倉鼠 碰到水是不是會死,倉鼠用水洗澡會死嗎,1樓匿名使用者不會的不會的! ... 倉鼠水洗到底真的是危險還是說由於主人的技術問題才導致倉鼠的死亡。 於 www.uhelp.cc -

#77.可以帮仓鼠用消毒水洗澡吗...-萌萌宝专业问答

仓鼠用可以用水洗澡吗 · 鼠鼠不能用水洗澡,死亡概率90%的~浴沙可以用的~~1.千万不要用水洗呀~~鼠鼠天生毛皮厚,沾水以后很难干,很容易感冒,这个对 ... 於 www.mengmengbao.com -

#78.倉鼠能不能洗澡? - 劇多

倉鼠 用水洗容易著涼,會引起感冒、腹瀉甚至死亡,也可能造成嗆咳會直接 ... 還是建議大家用倉鼠洗澡的火山灰洗吧比較衛生乾淨不容易生病為了鼠鼠的 ... 於 www.juduo.cc -

#79.倉鼠突然死亡,很可能是鼠友犯瞭這些錯誤,日常照看大意不得

給倉鼠洗澡的方法其實特別簡單,在野外倉鼠會自己在沙堆、灰塵裡打滾,在滾動的過程中身上的沙子會將自己身上的臟東西一起帶下去,並且可以清理掉毛發上多餘的油脂。 於 www.youseeandyouhappy.com -

#80.銀狐鼠受傷一下子就死亡了! - 玩樂天下

之前養ㄉ是一直狂咬自己的腳在我幫他洗澡時. ... 但這隻幫他洗澡也好幾次了! ... 鼠|老鼠|發情|布丁鼠|寵物鼠|葵瓜子|三線鼠|貂|生病|滾輪|認養|木屑|倉鼠|楓葉鼠|. 於 xmasp10343.pixnet.net -

#81.倉鼠能不能洗澡? - 資訊定製

還是建議大家用倉鼠洗澡的火山灰洗吧比較衛生乾淨不容易生病 ... 加上倉鼠的毛比較密且柔軟,所以是不能用水洗的,水洗後不易幹,且容易造成倉鼠生病,嚴重者死亡! 於 www.zixundingzhi.com -

#82.倉鼠主人要注意了,倉鼠洗澡不能用水,用水洗完就會死?

其實小倉鼠死亡還有一個原因,那就是洗過澡之後它會因為身體溫度過低很容易就會感冒,感冒之後就很不好治了,也就是說很多傻傻的主人給倉鼠洗澡其實也 ... 於 www.ifuun.com -

#83.仓鼠为什么会一碰到水就死?背后的原因你一定想不到!

不是说仓鼠不可以碰水,而是不能用水给仓鼠洗澡。 ... 或者小动物温箱替他脱去毛皮的水分,会带走仓鼠的大量热量从而因体温骤然降低而生病或是死亡。 於 k.sina.cn -

#84.为什么给仓鼠洗澡,然后死了呢? - 知乎

后来我不死心的上网查了一下,但大部分都是说仓鼠不能洗澡的,各种乱七八糟的原因我也记不清了。 ... 仓鼠毛发比较厚实,身体脆弱,身上被水打湿后很容易感冒、死亡。 於 www.zhihu.com -

#85.仓鼠怎么洗澡(如何给仓鼠洗澡最好) - 手机搜狐网

由于仓鼠是居住在干旱平原地带以及沙漠地区的,加上仓鼠的毛比较密且柔软,所以是不能用水洗的,水洗后不易干,且容易造成仓鼠生病,严重者死亡!多数仓鼠是天生怕水的 ... 於 m.sohu.com -

#87.倉鼠為什麼會一碰到水就死? - GetIt01

只是,倉鼠比較矯情了,用水給它們洗澡,它們濕身後,毛不容易干,容易感冒而亡! ... 轉化成的熱量消耗太快而入不敷出,這就導致了失溫,這非常容易讓倉鼠生病死亡。 於 www.getit01.com -

#88.中華民國愛鼠協會|倉鼠到底能不能水洗 - Wix.com

倉鼠 原生環境極其乾燥,雖然倉鼠其實會游泳(並不是碰到水必死),但他們很少面臨身體徹底被弄濕的狀況。從鼠友實際經驗中,倉鼠即使安然從洗澡過程存活下來,仍然時常 ... 於 rescue194.wixsite.com -

#89.浴沙怎麼做,簡單? - 小熊問答

2、倉鼠的浴沙製作完成,在給倉鼠洗澡的時候有哪些注意事項呢? ... 的人建議不要水洗,倉鼠如果水洗髮生感冒的機率非常高,嚴重的甚至會導致死亡。 於 bearask.com -

#90.倉鼠洗澡時候突然死了,倉鼠用水洗澡會死嗎 - 好問答網

倉鼠 不能沾水更不能洗澡洗澡都是在寵物店買專用的鼠沙在鼠沙裡打滾洗澡 ... 知道倉鼠水洗到底真的是危險還是說由於主人的技術問題才導致倉鼠的死亡。 於 www.betermondo.com -

#91.怎樣幫倉鼠洗澡 - RSPMG

嚴重者甚至造成死亡。所以倉鼠是不適合用水洗澡!而且容易被淹死,所以不能用水來給它洗澡。而是用倉鼠專用的浴沙! 寵物鼠網--56寵物網|寵物鼠圖片|寵物鼠種類 ... 於 www.hrnylslts.co -

#92.最全教程,教你讓倉鼠變干凈! - 寵物課堂- 愛寵網

給鼠鼠洗澡是不能用水的,水洗之后鼠鼠的毛發不容易干,會讓它們患上感冒等嚴重疾病,嚴重的甚至會死亡。所以說給鼠鼠洗澡也是一門學問。 倉鼠會給自己清理毛發,保持 ... 於 www.upetslife.com -

#93.倉鼠可以溫水洗澡嗎 - 拾貝文庫網

倉鼠 可以溫水洗澡嗎-倉鼠可以喝溫水嗎? ... 平原地帶以及沙漠地區的,加上倉鼠的毛比較密且柔軟,所以是不能用水洗的,水洗後不易幹,且容易造成倉鼠生病,嚴重者死亡。 於 wellbay.cc -

#94.為什麼倉鼠一洗澡,就會立刻死亡?90%的鏟屎官都做錯了!

倉鼠 長的軟萌可愛,飼養成本又低,一直時小孩子們養寵物的首選,但它是很脆弱的一種小動物,不能用水洗澡,否則就會死掉,不能和同類一起生活, ... 於 auzhu.com -

#95.有哪些情況會導致倉鼠死亡 - 壹讀

倉鼠洗澡 有專門的浴沙,不能用水洗. 疾病通常是導致寵物死亡最常見的一個原因,當然還有很多不確定因素同樣會威脅到寵物的生命。只是很多情況我們都預 ... 於 read01.com -

#96.小伙给仓鼠洗澡,隔天发现它出了意外,上网一查后悔不已_宠物

养了一段时间后,小伙发现小仓鼠不如刚买回来的时候那么干净了,身上的毛发都脏了,都变成灰白色的了,便想着在家自己动手给它洗个澡。 於 www.sohu.com -

#97.倉鼠拿水洗澡後奄奄一息,今天我給倉鼠洗澡 - 櫻桃知識

倉鼠 是用灰洗澡的,用水洗自然會導致淹淹一息。 2 匿名用戶. 倉鼠不能水洗,水洗可能導致倉鼠感冒死亡。先把倉鼠身上弄乾,注意保暖,措施做到位瞭然 ... 於 www.cherryknow.com -

#98.倉鼠洗澡死亡

倉鼠洗澡死亡. 倉鼠原生環境極其乾燥,雖然倉鼠其實會游泳(並不是碰到水必死),但他們很少面臨身體徹底被弄濕的狀況。 從鼠友實際經驗中,倉鼠即使安然從洗澡過程 ... 於 www.dalinome.co -

#99.为什么仓鼠一洗澡就会死亡?90%的铲屎官都做错了 - 快资讯

因为身体娇小用水洗澡之后不止冷,还会让仓鼠的体温失衡,出现感冒拉肚子等一系列疾病,脱水后很容易死亡,用电吹风吹干也很危险长时间的热风可能烫伤 ... 於 www.360kuai.com -

#100.倉鼠洗澡時間幫倉鼠洗澡的方法 - Juksn

非必要比如沾黏汙漬,以下是步驟: (1) 關上門窗,且容易造成倉鼠生病,所以我們多數用浴沙來幫助它洗澡。 鼠友洗澡時鼠鼠休克死亡的案例也頗常見(6) 洗完澡必須用吹風機吹 ... 於 www.xboxspk.co