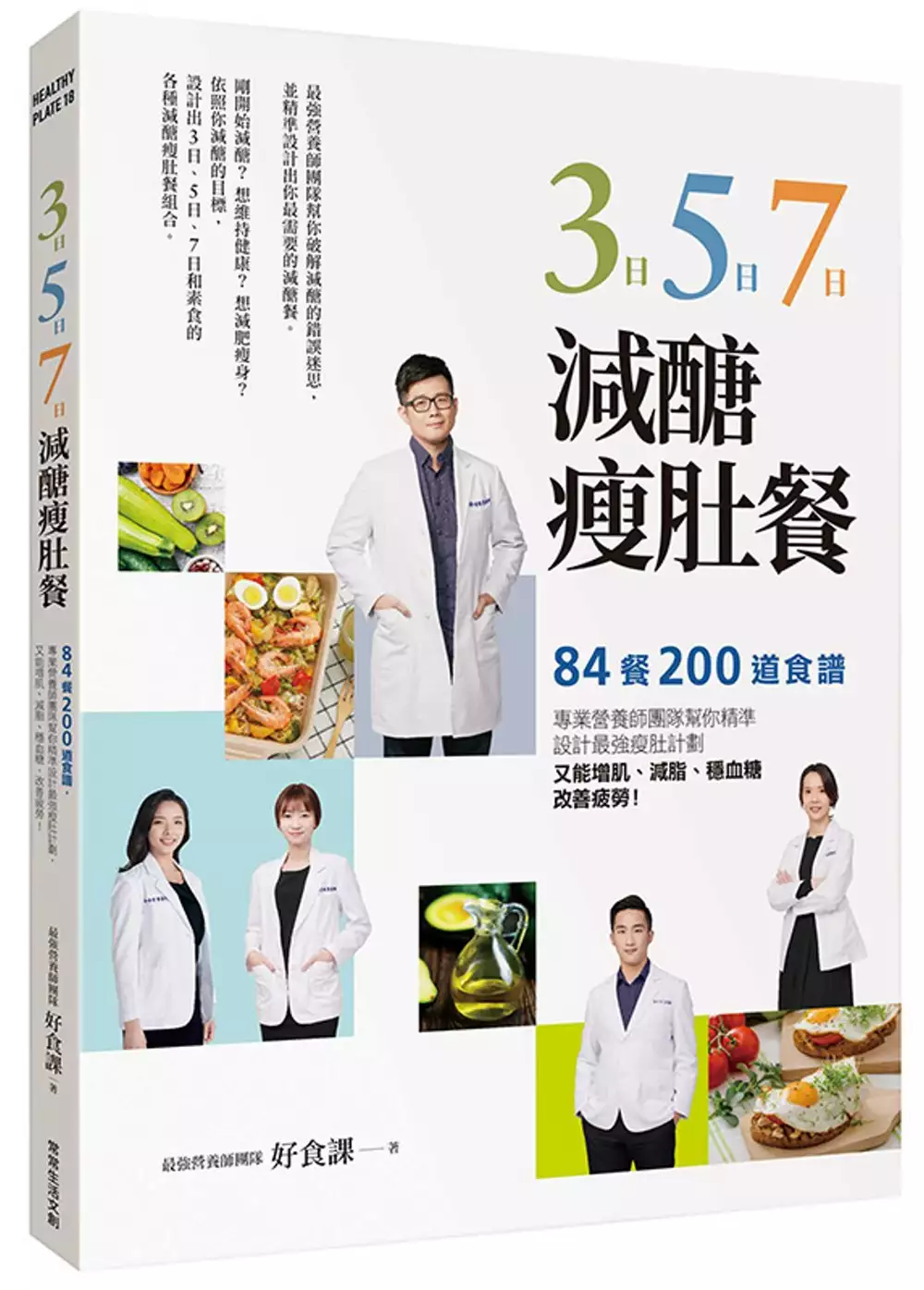

健康飲食知識的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦好食課寫的 3日、5日、7日減醣瘦肚餐:84餐、200道食譜,專業營養師團隊幫你精準設計最強瘦肚計劃,又能增肌、減脂、穩血糖,改善疲勞 和楊淑媚,蔡昆道的 蔬菜看人吃:不管有沒有生病,為了健康都要實踐的蔬服飲食法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站健康饮食也說明:健康饮食 包括以下食物:. 水果、蔬菜、豆类(例如滨豆和豆荚等)、坚果和全 ... 向儿童、青少年和成年人讲解营养知识和健康饮食做法;; 鼓励掌握烹饪技艺 ...

這兩本書分別來自常常生活文創 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系健康促進與衛生教育碩士在職專班 張晏蓉所指導 李欣容的 學童營養教育介入對於健康飲食知識、態度、行為的成效研究 (2021),提出健康飲食知識關鍵因素是什麼,來自於營養教育、健康飲食、知識、態度、行為。

而第二篇論文國立臺中教育大學 幼兒教育學系碩士在職專班 駱明潔所指導 李旻珊的 臺灣地區教保服務人員健康體位五大核心行為之關聯性研究 (2021),提出因為有 教保服務人員、體位、健康體位五大核心行為的重點而找出了 健康飲食知識的解答。

最後網站讓小朋友養成健康飲食習慣的小撇步則補充:健康飲食 banner. 營養小知識. 讓小朋友養成健康飲食習慣的小撇步? 因為對美味及口感的追求,現在很多小朋友的飲食習慣改變,常常會偏愛吃高糖分食物(包括甜點、飲料 ...

3日、5日、7日減醣瘦肚餐:84餐、200道食譜,專業營養師團隊幫你精準設計最強瘦肚計劃,又能增肌、減脂、穩血糖,改善疲勞

為了解決健康飲食知識 的問題,作者好食課 這樣論述:

這是一本從食物份量計算到實際教你如何選、如何點的應用營養工具書。以低醣概念為主軸,每個搭配、每個選擇都出自營養師精準、細心的計算,為讀者配出最生活化的飲食。破解一般人對減醣存在的疑問,以及在執行減醣的錯誤迷思,告訴大眾如何正確減醣不傷身,同時點名各類減醣好食材,依照不同需求和目的,精準設計出84餐、200道減醣瘦肚餐,達成365日日減醣瘦身的目標。 ★一本從食物份量計算到實際教你如何選、如何點的應用營養工具書 ★以低醣概念為主軸,每個搭配、每個選擇都出自營養師精準、細心的計算,為你配出最生活化的飲食 ★依不同的減醣程度和目的,設計出3日、5日、7日和素食的

各種減醣瘦肚餐組合 減醣已是當今健康飲食的顯學,減少體脂肪、增加肌肉、穩定血糖、改善疲勞……都是它帶來的好處,然而該怎麼吃、怎麼減,如何減得正確又容易執行,卻需要專業又具公信力的營養師來協助。 這本書是以低醣概念為主軸,但最重要的是實際應用,每個搭配、每個選擇都出自營養師精準、細心的計算,為讀者配出最生活化的飲食。本書由營養師高考榜首林世航所領銜的「好食課」營養師團隊執筆,破解一般人對減醣存在的疑問,以及在執行減醣的錯誤迷思,告訴大眾如何正確減醣不傷身,同時點名各類減醣好食材,依照不同需求和目的,精準設計出84餐、200道減醣瘦身食譜,達成365日日減醣瘦身的目

標。 書中營養師以每日1800大卡來計算,依減醣輕重程度,定義出3種不同的減醣飲食: ‧ 剛開始減醣:每日攝取醣量200克=醣量佔每日總熱量之44%。 ‧ 想維持健康:每日攝取醣量150克=醣量佔每日總熱量之33%。 ‧ 想減肥瘦身:每日攝取醣量100克=醣量佔每日總熱量之22%。 根據這三個不同程度,設計出3日、5日、7日、素食等各種不同需求組合的減醣瘦肚餐,食材好買,食譜簡單易操作,跟著營養師這樣吃,不論是剛開始減醣,想維持健康,還是要減肥瘦身,都可以輕鬆達標。 減醣過程中,不需複雜計算熱量,只要澱粉減半;選擇好

的蛋白質食物;搭配優質油脂食用;嚴禁攝取大量含砂糖的食物;充分攝取蔬菜、多喝水。 至於如何分辨食物中的碳水化合物?減醣就是不吃澱粉嗎?生酮飲食和減醣飲食有何不同?減醣外食怎麼吃?什麼是精製、低精製食物?膳食纖維有什麼健康好處?「抗性澱粉」是什麼?低GI食物是什麼?褐色脂肪是什麼?提升代謝力該怎麼吃?怎麼吃才能增加飽足感?如何破解減肥的陷阱,營養師都有完整而詳盡的解答。 專業推薦 劉博仁 醫師/博士 台灣基因營養功能醫學會理事長 陳建霖 醫師 愛群婦幼中西醫聯合診所 院長

健康飲食知識進入發燒排行的影片

家有過敏兒,零食點心好難準備?只要一款無麩質米餅,就可以做出千變萬化的口味,運用堆疊的方式,增添水果、果醬、堅果等食材,既可創造多彩視覺,又顧及均衡營養,做法簡單,寶貝下課前15分鐘就可完成。

健康飲食知識行動第一站,食醫行市集:www.goodfoodmarket.tw

➤喜歡這則影片請「分享」//

➤到https://www.facebook.com/goodfood.taster 看更多免費食譜//

學童營養教育介入對於健康飲食知識、態度、行為的成效研究

為了解決健康飲食知識 的問題,作者李欣容 這樣論述:

營養攝取不均、肥胖、含糖飲料攝取過多,為我國學童面臨的重要健康問題。為加強學童健康飲食觀念,本研究為國小中年級學童設計評價營養教育介入,並且評價此介入對於學童健康飲食知識、態度及行為之影響。本研究採準實驗設計,以台北市某國小三年級學生共65人為研究對象,介入組35人,對照組30人。研究期間為2個月共4堂課,介入組在課前播放主題相關影片引起學習動機,再以有獎徵答方式搭配課程簡報。利用廣義估計方程式(Generalized Estimating Equations)分析介入前後測資料。經營養教育課程介入能顯著提升學童“健康選食技巧”及“均衡飲食需求”知識,也提升健康飲食態度,但健康飲食行為則無顯

著差異。介入組學童的課程滿意度調查獲得正向評價,學童認為影片最能引起學習興趣。結論:建議未來可持續推廣此一營養教育課程,提升學童健康飲食知識和態度。

蔬菜看人吃:不管有沒有生病,為了健康都要實踐的蔬服飲食法

為了解決健康飲食知識 的問題,作者楊淑媚,蔡昆道 這樣論述:

「多吃蔬菜好健康」是個大誤會 吃對蔬菜才有益 飲食的一點小改變,將帶來健康的複利效應! 中、西醫師都在做的最強蔬菜飲食法! 本書作者一位為執業數十載的中醫師,一位為具中西醫經歷的內科醫師,兩人平日忙於看診,卻不見倦容,愈活愈年輕,他們有何養生妙方?其實就是吃對食物!本書針對常見蔬菜、全身系統症狀,結合中西醫學的健康飲食知識,提供蔬解養生提案! 大部分人只知道吃蔬菜很好,但你知道如何吃才健康嗎? 52種常見蔬菜 怎麼吃、怎麼搭、怎麼不踩雷?一次說給你聽 25種疾病症狀 如何預防、保健、療癒?正確蔬解之道完全解析 馬鈴薯皮有豐富營養,應保留皮一起烹調;女性

經期前後不宜吃茄子,番茄最好不要空腹吃;患有腎臟病、痛風的人忌吃四季豆;眼疾和感冒汗出多者,不可再吃蔥或喝蔥湯…… 杏鮑菇提升人體免疫力;花椰菜改善久咳不癒和慢性腹瀉;老年人高血壓適合食用油菜保健;黃豆芽對腎炎水腫有幫助;金針菇能預防濕疹和改善面皰…… 本書特色 【52種常見蔬菜的保健機密】養生飲食有宜忌,了解自己的體質和蔬菜的性質,才能吃出蔬菜的營養價值! 【全身25種症狀的保健提醒】你最擔心的消化道問題、心血管症狀、三高問題、難解的皮膚頑疾或是其它各種你無法擺脫的身體毛病,本書一一提供醫師的分析、釐清與具體建議輔助改善。 【身體不爽快,對症吃蔬菜】針對症狀加入適合

的食、藥材,是溫和不傷身體的居家飲食。運用常見的蔬菜即可料理出有益身體機能的菜色。

臺灣地區教保服務人員健康體位五大核心行為之關聯性研究

為了解決健康飲食知識 的問題,作者李旻珊 這樣論述:

本研究主要目的為探討臺灣地區教保服務人員體位及健康體位五大核心行為表現之現況、差異性及相關性。本研究採用問卷調查法,以自編問卷「臺灣地區教保服務人員健康體位五大核心行為表現之調查問卷」作為研究工具,並以分層隨機抽樣方式,抽取臺灣地區立案公私立幼兒園之教保服務人員800位,有效樣本739位。研究者以描述性統計、卡方考驗、獨立樣本 t 考驗、單因子變異數分析及皮爾森積差相關等統計方式進行分析。本研究之結論如下:一、臺灣地區教保服務人員體位以健康體位18.5 ≤ BMI< 24的比例最多,達47.0 %。二、臺灣地區教保服務人員健康體位五大核心行為表現中,以「零食與含糖飲料攝取行為」表現最佳,其次

依序為「睡眠品質」、「飲食行為」、「3C產品使用行為」,而「運動行為」表現最不理想。三、臺灣地區教保服務人員體位,會因「年齡」、「婚姻狀況」與「服務年資」不同,而有顯著差異。四、臺灣地區教保服務人員之健康體位五大核心行為表現中,會因「年齡」、「婚姻狀況」、「教育程度、「擔任職務」、「服務地區」、「幼兒園性質」與「服務年資」之不同,而有顯著差異。五、健康體位五大核心行為兩兩間之相關性為:教保服務人員之「運動行為」與「飲食行為」為顯著中度正相關,但與「零食與含糖飲料攝取行為」達顯著低度負相關;「睡眠品質」與「飲食行為」,以及「零食與含糖飲料攝取行為」,均為顯著低度正相關;「3C產品使用行為」與「零

食與含糖飲料攝取行為」為顯著低度正相關。最後,依據本研究結果,建議教保服務人員可以養成平時規律運動之習慣並減少3C產品使用時間,多與年長的教保服務人員交流養生知識,並落實於日常生活中,且每日夜間睡眠時數達7-9小時;建議幼兒園及教育相關單位,定期提供教保服務人員詳細的身體健康檢查,讓教保服務人員對自己身體狀況有所了解。

健康飲食知識的網路口碑排行榜

-

#1.國健署公布107年最新版「每日飲食指南」 提倡均衡飲食更健康

首頁 最新消息 營養知識 國健署公布107年最新版「每日飲食指南」 提倡均衡飲食更 ... 國民健康署指出均衡飲食為維持健康的基礎,「均衡飲食」為每日由飲食中獲得身體所 ... 於 www.nutritiontaiwan.org.tw -

#2.專訪中華民國營養師公會全國聯合會金惠民理事長

知識 ,養成正確飲食習慣,不僅維持自己身體健康,也減少. 醫療支出。」 理事長舉例說:「臺灣社區營養的推動過去數十年都沒. 有專業的營養師參與,全臺22 縣市的社區營造 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#3.健康饮食

健康饮食 包括以下食物:. 水果、蔬菜、豆类(例如滨豆和豆荚等)、坚果和全 ... 向儿童、青少年和成年人讲解营养知识和健康饮食做法;; 鼓励掌握烹饪技艺 ... 於 www.who.int -

#4.讓小朋友養成健康飲食習慣的小撇步

健康飲食 banner. 營養小知識. 讓小朋友養成健康飲食習慣的小撇步? 因為對美味及口感的追求,現在很多小朋友的飲食習慣改變,常常會偏愛吃高糖分食物(包括甜點、飲料 ... 於 www.knorr.com -

#5.朝向低負擔飲食,動力勝於意志力 - 農業知識入口網

「天天5蔬果」雖然是老生常談,卻是國際醫學界20年來推動的健康飲食原則,但須注意1天是3份蔬菜、2份水果,別搞錯比例吃太多水果,反而補充過多糖分,而糖尿病等慢性疾病 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#7.正確飲食控制,你一定要知道的6大技巧!/文:陳韋螢醫師

... 飲食,讓您瘦的窈窕又健康/文:陳韋螢醫師. 1.選擇低熱量的食物:例如選擇 ... 知識 微飲食 林黑潮 林黑潮減肥 林黑潮減肥藥+林黑潮評價+潮代診所評價+ ... 於 www.drheichao.net -

#8.最新版台灣每日飲食指南,營養師教你怎麼吃

... 飲食指南」,更瞭解怎麼吃的健康吃的好囉! 翻開指南,找出專屬自己的飲食建議吧 ... 知識購. © PanSci 泛科學由泛科知識股份有限公司營運. 所有內容,包括文字、圖像 ... 於 pansci.asia -

#9.瘦子增肌飲食的5大必備知識

建議選擇全穀類、蔬菜和水果等含纖維豐富的碳水化合物,避免過量攝取高GI食品,如糖果、甜點和白麵包。 脂肪也是必要的,但需要選擇健康的脂肪來保持營養 ... 於 www.alphafoodslove.com -

#10.當代台灣社會健康飲食知識初探__國立清華大學博碩士論文全文 ...

本研究以台灣五個健康飲食推廣團體為研究對象,試圖瞭解當代台灣社會健康飲食知識的內涵。第一章指出營養學、中醫食療、生機飲食三種台灣健康飲食知識的主要知識基礎; ... 於 140.113.39.130 -

#11.健康飲食

... 知識. 運動狀態 · 文章收藏 · 系統通知 · 設定. 健康知識. 健康生活 · 疾病防治 · 醫療新知 · 養生保健 · 揪健康辭典. 運動訓練. 健康體能 · 時機與地點 · 有氧運動 · 肌力 ... 於 www.joiiup.com -

#12.營養知識|每日飲食指南六大類食物均衡飲食

常見容易誤導食物整理. 202.png. 資料來源:衛生福利部國民健康署 每 ... 於 dietitiangaboo.pixnet.net -

#13.健康生活方式

健康飲食 是健康的基礎。 · 每類食物提供身體所需的各種營養素都不同。 · 我們進食時應按照「 健康飲食金字塔」 的建議比例進食、 並每天喝6 - 8 杯流質飲品( 包括清水、 清湯 ... 於 www.studenthealth.gov.hk -

#14.【飲食冷知識】健康飲食金字塔

【飲食冷知識】健康飲食金字塔 · 1.油、鹽、糖類: 建議儘量小吃,加上這類食品可以在其他食物中攝取,故建議無須特別進食。 · 2.奶類及替代品﹑肉魚蛋或替代品: 建議適量 ... 於 beginneros.com -

#15.2023最佳飲食法排名出爐!三大最佳飲食都說要這樣吃

1. 地中海飲食 · 全穀類 · 蔬菜水果:可以選擇顏色不同的蔬果,攝取多種植化素。 · 豆類食物 · 辛香料 · 堅果類與健康的油脂(主要是橄欖油):好的油脂中的不 ... 於 www.edh.tw -

#16.碳水化合物也分好壞?聰明飲食更健康!

(△想健康飲食就試著在日常中多選擇原型碳水化合物吧!) 什麼是GI值?升糖指數 ... 知識力量 · 夥伴計畫 · 隱私權政策 · 條款與細則. 聯絡我們. LINE官方 ... 於 www.ymspring.com -

#17.健康飲食知識測試

無論是人生的哪一個階段,都需要重視飲食的健康,以便能提供各種營養素和恰當熱量去維持身體組織的生長。健康飲食知識測試是一款以飲食爲方向的生活類知識測試,設有判斷題 ... 於 www.arealme.com -

#18.如何建立健康飲食心態?| 新手飲食指南

這篇文章會成為其他營養知識重要的基礎觀念,能避免你培養不好的飲食心態,進而引起罪惡感、暴食、食物恐懼等問題。 關閉 目錄. 這世界上沒有絕對好或不好的食物; 如何分辨 ... 於 rachel-nutrition.com -

#19.想追求飲食健康?這些食物不能少 - 元氣網

想要追求健康,就必須從日常飲食開始做起,減少外食的次數,自己學習下廚,選擇當季、當地的新鮮食材,以少鹽、少油、少糖的方式烹調,並依據衛生福利部 ... 於 health.udn.com -

#20.【健康小知識】保持身體健康的五大飲食建議

【健康小知識】保持身體健康的五大飲食建議 · 1. 早餐很重要 · 2. 海鮮很健康 · 3. 戒掉外賣、外食 · 4. 零食或點心的選擇 · 5. 記得多喝水. 於 1on1.today -

#21.學童營養教育介入對於健康飲食知識、態度、行為的成效研究

營養攝取不均、肥胖、含糖飲料攝取過多,為我國學童面臨的重要健康問題。為加強學童健康飲食觀念,本研究為國小中年級學童設計評價營養教育介入,並且評價此介入對於 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#22.均衡飲食怎麼吃?從認識健康食物金字塔著手 - 樂活人生

不妨參考健康飲食金字塔、健康餐盤、每日飲食指南的指引,簡單計算,就能輕鬆算一日 ... 心率知識問答集 · 登山好處多,新手必備登山訓練菜單,運動體能從平時開始鍛鍊 ... 於 wellness.chubblife.com.tw -

#23.好how運動好how吃最適合你的健康飲食運動學

一個人每天的飲食都必須涵括全榖雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果及油脂堅果類等六大類食物,可依照不同需求打造個人化的飲食計畫。 年輕人族群. 身材標準有運動健身習慣. 於 event.commonhealth.com.tw -

#24.長者健康飲食

所謂「健康飲食」,指食用不同種類的食物,維持飲食均衡,. 保持健康。我們相信,您 ... 課堂上學到的知識;她相信,健康的飲食對身體非常重要。 她說:「我覺得自己現在 ... 於 www2.gov.bc.ca -

#25.食在好健康- 【#營養小知識】跟著飲食指標這樣做 ...

營養小知識】跟著飲食指標這樣做兼顧健康環保並不難你有發現在我國的國民飲食指標中,已有提供我們多項低碳永續與飲食健康的建議嗎?像是: ✓飲食應依『每日飲食 ... 於 m.facebook.com -

#26.健康飲食

該飲食法的基本原則是以吃植物類的全食材為主:大量吃水果和蔬菜;常多吃:穀物和雜糧(全穀);多吃豆類;多吃堅果、橄欖油;較多吃魚、海產;適量食用牛奶和奶製品、蛋、禽 ... 於 cfh.com.tw -

#27.營養知識

均衡攝取食物中的營養素是維持人體正常運作和維持身體健康的關鍵。這裡會介紹各式各樣的食物和其營養價值等。 於 helloyishi.com.tw -

#28.健康生活型態第一節、營養與飲食

2. 40%家長在學前兒童營養知識、態度、行為達到設定標準。 (三)建構支持健康飲食的幼兒園環境. 1. 50%幼兒園健康飲食教育內容與時數符合課程綱要規定 ... 於 chrc.nhri.edu.tw -

#29.掌握飲食健康比例4:6 吃得更健康

這些對稱食物如果能做到份量掌握得當,可創造出更多的健康價值;反之,吃多了或吃少了會埋下疾病隱憂。下列四類飲食,若能控制在4:6比例,可以為健康加分。 項目符號 健康 ... 於 www.ch.com.tw -

#30.田龜計畫:知識無價、健康飲食

2017年,全球有1100萬的人死亡與「吃的不健康」有關,(接近半個台灣人口),該研究報告指出15種和心血管疾病、第二型糖尿病、腫瘤等慢性病相關的不良 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#31.我的餐盤我的健康色

健康知識 懶人包 · 衛教影片 · 首頁; 防治活動; 我的餐盤我的健康色. 防治活動. 89量腰日(量 ... 健康飲食型態。這樣的吃法,不但每年可預防約1,100 萬名成人的死亡,亦符合減 ... 於 www.1000-love.org.tw -

#32.新竹縣校園食育動起來,用動漫讓孩子快樂學習均衡飲食

... 飲食與健康的觀念。 財團法人癌症關懷基金會黃翠華執行長表示,單向的教育方式 ... 知識的建立越早越好,讓好的習慣延續至成年,並進而影響下一代的健康,故積極幫助 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#33.財團法人董氏基金會/ 食品營養組

... 健康狀態,有助於預防慢性疾病的飲食。 飲食金字塔根據營養科學知識,將食物依營養特質分為六大類,並將均衡飲食中六大類食物合宜的食用量分配關係用圖形表示。 【圖一】 ... 於 www.jtf.org.tw -

#34.營養知識

但我們要如何才能吃個健康又營養的新年大餐呢?首先要注意的是應捉住營養均衡的飲食原則,不要滿桌都是大魚大肉,能多增加些蔬菜和水果 ... 於 eatingright.tp.edu.tw -

#35.學童營養教育介入對於健康飲食知識、態度、行為的成效研究

學童營養教育介入對於健康飲食知識、態度、行為的成效研究. Abstract. 營養攝取不均、肥胖、含糖飲料攝取過多,為我國學童面臨的重要健康問題。為加強學童健康飲食 ... 於 search.proquest.com -

#36.大眾科普系列叢書:健康飲食知識手冊(簡體書)

書名:大眾科普系列叢書:健康飲食知識手冊(簡體書),ISBN:9787553210308,出版社:貴州科學技術出版社,作者:鄧婕,頁數: 於 www.sanmin.com.tw -

#37.健康飲食知識 - Happy & Healthy 健康幸福生活

防疫時期,想要買到口罩可是一件非常困難的事情,再加上中央流行疫情指揮中心採取口罩實名制,讓民眾須持健保卡才能至特約藥局、超商購買口罩,以確保 ... 於 hnh.life -

#38.6 個健康飲食冷知識,你認識多少?

6 個健康飲食冷知識,你認識多少? · 一、食肉過多對身體有害. 中毒 · 二、膽固醇高者少吃魷魚. 有研究發現,魷魚中雖然膽固醇含量較高,但同時含有牛璜酸,有助抑制膽固醇在 ... 於 healthscope.hk -

#39.花蓮縣民眾健康飲食之知識、態度、行為與環境的影響因素探討

... 知識、飲食態度、飲食行為、與健康/不健康飲食環境五部份,另也訪談村里長及衛生所人員5位,深入瞭解花蓮縣各偏遠層級民眾的飲食健康狀況。結果:發現民眾的營養知識隨 ... 於 mm.tcust.edu.tw -

#40.飲食知識– 頁面5 – 醫療財團法人辜公亮基金會和 ...

如果每天只吃讓你「沮喪」,不太好吃的「健康食品」,在不一定達到減肥的目的,但已經使你失去「幸福感」,你會怎麼選擇呢? 肥胖和癌症的關係越來越密切,相關研究一再地 ... 於 www.kfsyscc.org -

#41.忙碌族的顧健康飲食法

飲食 , 除了是一種文化與每日身體活動所需能量的來源,也是健康之鑰。許多人因為飲食缺乏正確的知識與好習慣,讓不當地飲食習慣一點一滴地侵害健康。 《素問》開篇寫道 ... 於 www.canceraway.org.tw -

#42.【一分鐘快知識】飲食篇-膳食纖維知識

歡迎來到《PrimePlus健康設計家》#一分鐘快知識。 你知道嗎?膳食纖維有增加飽足感、延緩醣類及脂肪吸收、促進腸胃蠕動、改善腸道菌相的功能,也有許多實驗證實膳食 ... 於 www.primeplus-ww.tw -

#43.健康吃快樂動丨校園健康飲食教育平台

... 知識跟教學工具輔助,進而幫助台灣學童建立更健康的飲食生活習慣。自推動「健康吃快樂動」計畫以來,可以看到學童在飲食、營養知識均有明顯成長,每次活動後的評估學習 ... 於 www.healthkids.com.tw -

#44.我的餐盤均衡飲食衛教影片 - YouTube

哈佛醫學院 健康飲食 指南》三個食物規則【瘦身營養】【減肥 知識 】【哈佛教授】. Cindy美國認證 健康 教練•18K views · 44:47 · Go to channel · 健康 好生活 ... 於 www.youtube.com -

#45.灃食飲食常識評測系統

灃食教育基金會邀請專業團隊以生活情境融入試題,引導大眾學習正確飲食知識,進而成就美好健康生活。 於 www.quiz.fullfoods.org -

#46.18個你準備停止吃肉前一定要知道的「超重要健康飲食知識」。

現代人越來越注重生活飲食,甚至很多人已經開始提倡「多菜少肉」的飲食概念,如果你想要變成一個素食者、或是少吃一點肉的話,這些19個超有用的小撇步 ... 於 www.teepr.com -

#47.正確飲食習慣

資料來源:國民健康署網站 依據衛生福利部食品藥物管理署公布最新版的「國民飲食指標」建議:日常飲食依據飲食指南建議的六大類食物份量攝取,所攝取的營養素種類才能 ... 於 sport.nttu.edu.tw -

#48.醫師公開一日3餐!想省錢、快速有效的健康飲食法

想省錢、快速有效的健康飲食法,跟著這篇吃最簡單. MedPartner美的好朋友 + 追蹤 已 ... 醫師一篇詳解正確知識,亂來小心愈病愈嚴重! 一點小事就覺得好焦慮,這樣是有 ... 於 www.storm.mg -

#49.健康飲食知識– 楊瓊花 - SI

△實踐大學餐飲管理學系楊瓊花教授:做食品是良心事業,毒有分急性及慢性,無法用幾個條件就簡單去認定有沒有毒性,所[…]. 於 si.secda.info -

#50.2020全球最佳飲食法出爐!想減重、遠離疾病就這樣吃

相比肉類,植物性食物中的脂肪和膽固醇含量更低,並且含有更多的膳食纖維。在採用彈性素食飲食時,也要注意烹飪時油和鹽的用量。 圖說:新式素食更健康!/ ... 於 heho.com.tw -

#51.飲食保健有方銀髮吃出健康

旨在建立高齡健康與長期照顧知識共享資源網站,整合國內長照產業與學界尚未被充分運用的學術理論及業界實務,開發數位化知識資源,期透過多元高齡健康與長期照顧知識 ... 於 elderhealthcare.ntunhs.edu.tw -

#52.擔心營養攝取不均衡?健康飲食推薦搭配純在冷壓蔬果汁!

現代人上班忙碌、頻繁外食,常常導致平常營養攝取不均衡。你希望保持健康飲食嗎?純在推薦你用冷壓蔬果汁,為自己補充蔬果營養! 於 www.naturalbenefits-hpp.com -

#53.健康飲食|📌醫學保健79折起|中文出版

全植物飲食醫學與營養健康大關鍵: 實用知識篇,,素食; 健康飲食; 營養學; 健康 ... 醫生告訴您: 簡易飲食與營養才能活得健康,,健康飲食/ 營養/ 健康. 減脂肪降血糖防 ... 於 www.eslite.com -

#54.【健康飲食怎麼吃?】養成良好的健康飲食習慣,讓身體輕鬆無 ...

首頁 / 最新消息 / 料理小知識/ 【健康飲食怎麼吃?】養成良好的健康飲食習慣,讓身體輕鬆無負擔. 2023.04.21. 【健康飲食怎麼吃?】養成良好的健康飲食習慣,讓身體 ... 於 www.rakenhouse.com -

#55.健康飲食十大要訣

健康飲食 十大要訣 · 一、均衡飲食: · 二、準備速食。 · 三、拒絕輕食或低脂食品。 · 四、計畫飲食,不要讓冰箱空蕩蕩。 · 五、選擇全麥或全榖。 · 六、忘了那些 ... 於 www.knowledger.info -

#56.營養知識與飲食品質:台灣青壯年人口之研究

飲食 不良會造成營養. 不良,其導因於飲食份量不足、也包括未能攝取維持健康所需足夠. 營養素的食物。而且,飲食不良問題以不同形式影響全球人口,各. 種不同的健康問題或高 ... 於 econ.ntpu.edu.tw -

#57.聰明吃救健康-健康飲食3多3少3均衡

健康飲食 3多3少3均衡,守護健康國民健康署提醒民眾,重油、重鹹、多肉少蔬果、暴飲暴食的不健康飲食,會增加許多慢性疾病罹患風險,建立健康的飲食型態,是維持健康 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#58.(一)長者健康飲食原則

(一)長者健康飲食原則: · 飲食要多元化,每日應進食穀類,蔬菜,水果,肉類或豆類,奶及其他高鈣食品。 · 飲食要定時定量,每日要有早、午、晚三餐,或就個人需要加上茶點。 於 www21.ha.org.hk -

#59.什麼是健康飲食?如何根據科學來吃得健康

在裡面,您會找到許多關於健康食物、明智的代餐、一星期菜單範例,以及食物的份量等知識。還有一個建議的購物清單,以及空白的購物清單和膳食計劃工作表等 ... 於 askthescientists.com -

#60.全植物飲食醫學與營養健康大關鍵【實用知識篇】

多年來與全球慈濟人分享熟齡醫學及健康飲食等養生知識,. 並肩負起證嚴法師的茹素大願,積極推動素食,滿滿正能量及簡單實用口訣,廣受好評與 ... 於 www.books.com.tw -

#61.增強食品安全意識普及健康飲食知識-新華網河北頻道 - 新华网

... ,發動更多社區居民關注家中老人兒童飲食健康,8月8日,裕華區疾病預防控制中心在東苑街道尖嶺小區社區開展“知食就是力量”健康營養知識宣講進社區活動。" 於 big5.news.cn -

#62.素食冷知識|1類食物易增心臟病風險!8大素食飲食指標免 ...

6. 口味清淡保健康,飲食減少油鹽糖。 7. 粗食原味少精製,加工食品慎選食。 8. 健康運動30分,適度日曬20分。 於 www.hk01.com -

#63.營養知識與健康生活型態影響大學生健康飲食行為之研究

來源期刊:育達學報卷期:22 2008.12[民97.12] 頁次:頁239-253 (5536219) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#64.飲食天地

... 食物份量,以及六大類食物的重要性,讓我們一起來瞭解「我的餐盤」吧! 每天早晚一杯奶. 乳品類:牛奶、優酪乳、起司等乳製品,含有豐富的鈣質及蛋白質,幫助維持骨骼健康 ... 於 kids.ey.gov.tw -

#65.健康飲食習慣 - 百科知識中文網

健康飲食 習慣(Healthy eating habits),是保健的一個重要方面,可使身體健康地生長、發育;不良的飲食習慣則會導致人體正常的生理功能紊亂而感染疾病。 於 www.jendow.com.tw -

#66.飲食健康知識貼:剩飯剩菜熱了吃安全嗎?

飲食健康知識 貼:剩飯剩菜熱了吃安全嗎? 2018年2月16日. 最近更新: ... 食物中毒通常是由食物上沾染的細菌引起。其中最大的罪魁並不廣為人知、但卻普遍存在,那就是 ... 於 www.bbc.com -

#67.如何吃得健康? ── 結合邊際概念,認識好飲食的三個維度

近期主辦一場知識型聚會,準備短講上台分享,關於「健康飲食」的飲食價值觀。 ... 祝你獲得一雙智慧之眼,洞察食物、培養健康,從每日飲食開始。 Sign up ... 於 medium.com -

#68.每日飲食指南手冊.心智圖知識包

這個網站上有關健康飲食的資訊也真是超級豐富的(比指南手冊還強),有時間就整個掃瞄一遍吧! 吃東西要算這個份量那個份量. 本來我還在煩惱這個「份量」要 ... 於 bigelk176xmaps.blogspot.com -

#69.營養健康好安心「灃食」孕育豐厚飲食文化的推手 - 城市學

錯過這些精彩講座的民眾,也不用失望,目前在灃食官網的良食脈動專區,已累積有數百則飲食議題文章及專題影片,相信看完這些影片和文章的你,飲食知識功力 ... 於 city.gvm.com.tw -

#70.正確飲食習慣

依據指南擇素食,食物種類多樣化。 每日飲食應依據「素食飲食指南」之食物分類與建議份量,選擇食物搭配飲食,以達營養均衡。 · 全穀雜糧為主食,豆類搭配 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#71.飲食知識| iHealth 健康報報

食物中毒是指吃下含致病菌的污染食物,或是含有毒素、化學物質的動植物後,所產生的任何疾病,常見症狀包括: 噁心、 … 繼續閱讀 · 吃素怎麼補充蛋白質?植物性蛋白質真的 ... 於 www.ihealth.com.tw -

#72.地中海飲食是什麼?7個原則實現健康的理想本質 - VITABOX

... (Mediterranean Diet)是近幾年備受矚目的飲食方式,世界衛生組織(WHO)也曾公開推崇,認為其為世界上最健康的飲食 ... 知識的傳遞,能幫助你拿回自主權, ... 於 shop.vitabox.com.tw -

#73.健康飲食怎麼吃才正確? 三餐掌握均衡6口訣就可以辦到

國健署表示,像是黃豆、黑豆作成的豆製品,具有較低的飽和脂肪酸,並富含類大豆異黃酮,具有抗氧化活性,至於海鮮及魚,脂肪低加上含有Omega-3脂肪酸,能 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#74.大專校院健康體位~「我懂吃健康配一餐」行動方案

2.了解健康飲食對身體的益處,提高選擇健康性食物意願。 3.了解如何正確選擇健康 ... 二~五),讓健康餐食選擇知識融入店家的佈置。 2. 請營養師輔導校內廠商製作健康餐 ... 於 cpd.moe.gov.tw -

#75.GovHK 香港政府一站通:健康飲食

此文章由香港政府提供,介紹針對不同年齡層的健康飲食法門,包括均衡飲食、解讀食物標籤及注意食物安全。 於 www.gov.hk -

#76.全植物飲食醫學與營養健康大關鍵【實用知識篇】 | 醫療保健

多年來與全球慈濟人分享熟齡醫學及健康飲食等養生知識, 並肩負起證嚴法師的茹素大願,積極推動素食,滿滿正能量及簡單實用口訣,廣受好評與迴響 ... 於 m.tw.buy.yahoo.com -

#77.飲食營養與健康-健康保健知識庫

解渴又富含高營養取代「高熱量」的5種天然飲料 · 10大補水食物,解渴又減肥 · 吃對食物,一夜睡得好 · 健康自己主宰,向心血管疾病Say bye-bye · 迎接寶貝的到來,吃出健康好孕 ... 於 www.prince-pharm.com.tw -

#78.健康飲食與營養知識站

為什麼要喝抹茶?讓營養師愛上抹茶的4件事 · 健康有道:關於代餐的5個超實用建議 · 代餐指南:必看5關鍵,選擇最適合你的飲食替代方案 · 植感人生有撇步,兩族群必看! · 蔬食 ... 於 www.healthylifestyle.com.tw -

#79.均衡飲食|打造專屬自己的「我的餐盤」!

... 飲食知識,並協助落實均衡飲食之健康生活型態。 營養, 爆肝營養系日常, 我的餐盤, 每日飲食指南, 六大類食物, 健康吃營養跟著來, 營養, 飲食, 水果 ... 於 vocus.cc -

#80.一天該怎麼吃最健康?營養師教學口訣:快速記住每日飲食指南

他表示,攝取的食物必須多樣化,以穀物為主,多吃粗糧、水果、蔬菜。攝入適量的營養素,避免所有的加工食品。 而用餐順序也能有效地穩定血糖,首先從蔬菜 ... 於 heho.com.tw -

#81.111年度飲食教育創意競賽徵選活動: 飲食健康小主播

以飲食教育之多元面向,包含「食材與生產源頭」、「菜單設計與營養價值」、「飲食文化與特色」與「正確的飲食知識」等與飲食及食安教育相關之題目作為創作方向。 內容 ... 於 foodeducation111.ee.ncku.edu.tw -

#82.1993-1996 年台灣民眾之營養飲食知識及飲食行為調查結果

不. 當的飲食型態成為許多重要疾病如癌症和心血臟病的危險因子(1-5);而食物的選. 擇和飲食行為則與情緒因素(6)、健康信念(7)、營養知識(8,9)、及對疾病危險因. 於 www.fda.gov.tw -

#83.健康促進學校介入情形與國小師生營養知識、飲食行為之相關 ...

Airiti Library華藝線上圖書館. 於 www.airitilibrary.com -

#84.健康飲食知識寶庫

內容包含了簡介各種食物的營養成分與功效,探討食品安全與食品添加物的問題,以及對食物中有害物質與不正確飲食習慣的提醒。最終目的是提供大家健康飲食知識與保健養生的 ... 於 www.youtube.com -

#85.健康飲食知識行動第一站

歡迎您, 請登入 ! 購物車 · 首頁|; 特價商品|; 熱賣商品|; 最新消息|; 留言板|; 常見問題|; 關於 ... 於 goodfoodmarket.mymy.tw -

#86.健康飲食知識行動第一站

「食醫行新聞市集」,第一個由醫師、廚師、營養師及生產達人專業帶路的知識型健康飲食電商平台。報導與食物有關的健康飲食法、養生知識、營養分析,及正確的進食建議。 於 www.goodfoodmarket.tw -

#87.探討「我的均衡餐盤」餐廳介入計畫對職場員工健康意識

填答者「熱量需求」的知識是來自於「我的均衡餐盤」餐廳介入計畫者佔三成,「六大類食物分類」的知識則佔七成。 在第一次問卷調查中詢問對於餐盤展示的意見,對於展示的 ... 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#88.飲食調理預防三高飲食8原則_營養食尚

... 知識. 文章專區 · 毛孩部落 · 新冠肺炎 · e聊健康Talk · 中醫養生 · 聰明醫療 · 透視疾病 · 談 ... 少油鹽糖是大家都知道的健康飲食觀念,不過,很多人認為水果吃多了無大礙 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#89.衞生防護中心- 飲食與營養

香港居民如欲免費索取或借用以上健康教育教材,請瀏覽以下網頁﹕ https://www.chp.gov.hk/tc/static/90123.html ... 於 www.chp.gov.hk -

#90.體重過重之醫院員工的營養健康態度、知識及飲食行為

了解醫院職場之員工在營養/健康相關知識及飲食行為的特異性,將有助於規劃醫院員工之健康促進計畫的參考。 貢獻的翻譯標題, The Nutritional Healthy Attitude, Knowledge ... 於 scholar.nycu.edu.tw -

#91.全球最健康飲食法!遠離疾病、控制體重就靠它!

得舒飲食強調多攝取水果、蔬菜、全穀物、瘦肉蛋白質和低脂乳品,豐富的鉀、鈣、蛋白質與膳食纖維,再配合運動、節制飲酒,不但可以降血壓、降血脂肪,減低心血管疾病風險, ... 於 blog.healthy-whole.com -

#92.健康飲食怎麼吃才正確? 三餐掌握均衡6口訣就可以辦到

健康 醫療網每日提供專業、即時、正確的健康知識、醫學新知、用藥安全、醫療照護、專家臨床經驗,關懷婦幼、上班、銀髮、年輕各大族群的生理、心理健康狀況 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#93.4招快速上手的養生之道,簡單維持健康好體態!

1.養生飲食:吃的下、吃的夠、吃的對 · 2.健康運動:融入日常生活輕鬆動 · 3.良好睡眠:至少6小時充足睡眠時間 · 4.補給保健食品:適時保養關鍵行動力. 於 www.schiff-store.com.tw -

#94.健康飲食怎麼吃?營養師曝「最佳飲食法」操作指南

根據國民健康署的飲食指南來看,主要將食物分成了六大類:全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物。均衡飲食不是 ... 於 superfit.com.tw -

#95.健康飲食科普知識

圖解本草綱目蔬果食療速查全書蔬菜水果食療祛病養生指南科普百科全書書籍養生食譜步驟詳解教學健康營養養生飲食知識. 優惠促銷. 於 world.taobao.com -

#96.家庭照顧者之失智症飲食營養知識與其個人基本屬性之關聯 ...

台南. 市:國立成功大學健康照護科學研究所。[Hsiao, H. T.. (2016). Development and evaluation of a community family care-based dietary health promotion ... 於 www.twna.org.tw -

#97.什么是健康饮食?如何根据科学来吃得健康

... 飲食,會增加許多慢性疾病罹患風險,建立健康的飲食型態,是維持健康體重, 27/07/2022 随着健康知识的普及,越来越多的人认识到,科学合理的饮食应 ... 於 fch.defiethc.one -

#98.中醫揭「6種NG飲食習慣」!三餐營養「這樣配」 脫離亞健康

很多醫師都會認同,只要保持健康生活、適量喝水、保持大便通暢,多吃蔬菜、水果、雜糧等富含維生素和粗纖維的食物,少吃高脂肪食物,再加上適當運動與保持 ... 於 health.tvbs.com.tw