僧 伽 大學 課表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聖嚴法師、丹.史蒂文生寫的 牛的印跡:禪修與開悟見性的道路 可以從中找到所需的評價。

另外網站課表查詢- 景文科技大學教務資訊也說明:景文科技大學. 課表查詢. 班級課表 教師課表 學生課表 教室課表 科目課表. 111學年度第1學期. 111學年度第1學期 110學年度第2學期 110學年度第1學期 109學年度第2學期

國立政治大學 宗教研究所 李玉珍所指導 金正煥的 戰後臺韓佛教之現代化比較: 以聖嚴與吞虛法師為例 (2021),提出僧 伽 大學 課表關鍵因素是什麼,來自於禪教一致、後殖民時期、法鼓山、韓國佛教、僧團教育。

而第二篇論文佛光大學 宗教學研究所 陳旺城所指導 黃麗玉的 宜蘭員山北后寺研究 (2016),提出因為有 員山北后寺、民間宗教、佛教、組織活動的重點而找出了 僧 伽 大學 課表的解答。

最後網站我的首頁則補充:因此,佛教的弘法工作,也就不能不跟上時代的腳步,甚至要帶動時代的風向。」僧大數位學習課程平台於2012年10月設立,主要有禪學、華嚴學、專題演講等課程類別,祝您法 ...

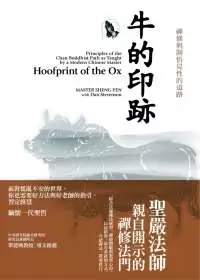

牛的印跡:禪修與開悟見性的道路

為了解決僧 伽 大學 課表 的問題,作者聖嚴法師、丹.史蒂文生 這樣論述:

聖嚴法師親自指導的禪修課面對慌亂不安的世界,你更需要好方法與好老師的指引,習定修慧 「牛的印跡」此一概念可溯至十二世紀禪宗著名的《十牛圖》。這系列畫作以牛與牧牛人為主軸,生動描述了禪修的次第。畫中,牧牛人代表修行者;牛可視為想吃路邊欲望野草的煩惱心,同時也象徵著開悟心或人人本具的佛性。《十牛圖》描述了歷經尋找、發現、馴服與騎牛歸家的過程,這意味著我們能透過參禪,馴服不羈的心並實現人的佛性。其中每一幅畫也都代表了修行人所必經的階段,例如第一幅是尋找牛、第二幅是馴服牛,一直到第八幅是空白的畫作,隱喻著物我兩忘的境界。本書援引《十牛圖》的概念,希望提供讀者「循跡見牛」的文字之跡。 《牛的印跡

》共有十一章,歸納為三大部分。第一部分是導論,介紹「禪」與「空」的概念、禪與學佛之道、坐禪與修鍊身心的原則,包括有效禪修的先決條件:調身、調息與調心。第二部分解說練習修禪的進階道路與三項原則,同時介紹「定」與「慧」的培養,以及「五停心觀」和「四念處」兩組方法。第三部分則將焦點從傳統佛教「漸」的路數轉到禪宗「頓」的路數。這個部分可視為全書的精華所在。 本書總集了聖嚴法師的作品重點,包括法師在禪堂教導禪修的課程內容與禪七講話。獨到之處在於,內容完整,次第分明,具整體視野,並以有系統的方式解說禪法。在慌亂不安的世界,尤其需要好方法與好老師的指引,這本理論與實踐並重的現代修行指南,如同指向月亮的手

指、渡人到彼岸的擺渡,助我們習定修慧。 作者簡介 聖嚴法師 一九三○年出生於江蘇南通,十四歲在狼山廣教寺出家,求學與修習佛法。一九四七年進入上海靜安寺佛學院。 一九四九年來到台灣,投身軍旅,仍不斷自修。服役時巧遇靈源老和尚,因緣際會,得到禪法的入手處。一九六○年退伍,於三十歲時在東初老人座下再度披剃出家,並於高雄「大雄山朝元寺」閉關進修六年。期間完成諸多重要著作,《戒律學綱要》尤具代表性,討論佛教的皈依、齋戒等,成為著名教材。 一九六九年法師三十九歲,前往日本東京立正大學深造,於佛教部辦理入學登記,兩年後取得碩士學位。一九七五年以明朝佛教史論文獲博士學位,成為我國第一位具博士學歷的

出家人。 完成博士學位之後,隨即赴美弘法。一九七八年東初老人於圓寂,聖嚴法師返台承繼法務,接任中華佛教文化館住持。 一九七九年於紐約創立「禪中心」,後更名為「東初禪寺」,往來台美兩地弘法,並於世界各地宣揚佛法。 一九八九年聖嚴法師在金山創立「法鼓山」,推動「提昇人的品質,建設人間淨土」理念。又相繼開辦「中華佛學研究所」、「僧伽大學」、「法鼓山社會大學」、「法鼓佛教學院」,且積極籌建「法鼓大學」。法師十分注重以現代人的語言闡釋佛法,曾提出「心靈環保」、「四種環保」、「心五四運動」、「心六倫」等社會運動,均引起各界人士響應,具體提供了現代人可行的觀念與方法。 聖嚴法師為國際知名禪師

,指導各國人士修行,長年在亞、美、歐洲等地主持禪七。著作豐富,中英文百餘種,譯為多國語言。先後獲頒中山文藝獎、中山學術獎、總統文化獎等。一九九八年《天下雜誌》譽為「四百年來對台灣最具影響力的五十位人士」之一。 二○○九年二月三日圓寂。 丹.史蒂文生博士(Dan Stevenson) 美國堪薩斯大學佛學、宗教學教授,是聖嚴法師赴美弘法第一批學生之一,跟隨聖嚴法師禪修近二十年,佛學與中文造詣均甚深厚。他彙集了聖嚴法師傳法的思想精華,抱著嚴謹的態度與法師合著本書,在國際上獲得高度的肯定。 譯者簡介 梁永安 台灣大學哲學系碩士,現專事翻譯工作。譯有《隱士》、《師父還在沙漠裡》、《英雄的旅程

》等。 導讀 牛跡之跡 單德興 序 聖嚴法師簡介 第一部 導言:禪宗與佛教的修行 第一章 禪與「空」︰禪與傳統佛教的方法 禪宗與佛教的「空」觀.對應不同修行階段不同的修行方法 第二章 修禪與調攝身心的原則 有效禪修的先決條件︰調身(坐禪.經行.慢走.快走.立禪.臥禪.動中禪).有效禪修的先決條件︰調息(呼吸的方式).有效禪修的先決條件︰調心.修行進程的七階段(一、未修行前的散亂心.二、經過初步修行後的心.三、保持專注但仍然粗糙的心.四、保持專注而且精細的心.五、清淨但仍須使力保持專注的心.六、定境中的統一心.七、無我、無心) 第二部 漸法中的三無漏學 第三章 佛教的戒律與禪修 第四章

五停心觀 數息觀(數息.隨息.意守丹田).不淨觀.念佛觀(稱名念佛.觀想佛相和佛功德).四無量心觀.因緣觀(觀想存在與不存在.觀想三時.觀想空間.觀想運動).界分別觀(依自相觀想六界.依共相觀想六界.依異相觀想六界.依滅相觀想六界) 第五章 修慧︰四念處 四念處作為一種禪修的方法(身念處〔觀身不淨〕.受念處〔觀受是苦〕.心念處〔觀心無常〕.法念處〔觀法無我〕).四念處與四諦及不同層次空性的關係 第三部 禪宗的頓法 第六章 禪宗與頓悟法門 頓悟與漸悟.禪宗(禪宗的歷史:禪宗的分支.學說和禪風的發展) 第七章 參公案與看話頭 公案的用處.話頭的用處 第八章 默照禪 默照禪的歷史淵源.作為修行法的默

照.修默照的先決條件與提醒.修默照的方法(修默照的第一階段:只管打坐.只管打坐的「鬆法」.只管打坐的「緊法」.修默照的第二階段.修默照的 第三階段:默照的真實體現).有關默照禪的問與答 第九章 禪修的先決條件 頓法的基本先決條件.佛教的戒律與出家和在家之道(閉關禪修的制度).內在條件:取得進步四種必要的心理狀態(大信心.大願心.大憤心.大疑情) 第十章 何謂禪師 擁有正見.透過禪修獲得開悟體驗.在正統的法脈裡得到傳法.具有福德因緣.懂得觀機逗教、適應眾生的方便法門 第十一章 十牛圖 一、尋牛.二、見跡.三、見牛.四、得牛.五、牧牛.六、騎牛歸家.七、忘牛存人.八、人牛俱忘.九、返還本源.十、入

廛垂手 聖嚴法師是禪門曹洞宗與臨濟宗的法師,二十年來在台灣、美國和歐洲接引信徒不遺餘力。︽牛的印跡︾這本書,是要用聖嚴法師自己的語言,為他獨具特色的禪法所依據的原則,提供一個系統性的導論。 多年前初識法師時,我聽他說了一則故事。有一個人手持寶劍乘船渡江,中途不小心把劍掉到水裡。他在劍落水處的船舷做了一個記號,等船靠岸,再在記號下方的水裡到處尋覓,結果找了一整天都毫無所獲。這個寓言,許多方面符合了聖嚴法師對禪修的觀點。法師生於清帝國覆滅後的時期,親歷了西方殖民者的入侵、第二次世界大戰、共產革命和中國人為建造一個強大新中國持續至今的努力。所有這些經驗,都在法師其人及其學說裡留下無可磨滅

的印記。雖然深受中國傳統僧院文化的影響,但聖嚴法師憑著禪修與多年來教導中國和西方學生的經驗,也對這種文化的侷限性產生敏銳的體認。因此,他的教誨是前瞻性的,並且他毫不諱言對過去的吸納有所選擇。法師不願意當個刻舟求劍的人。 當然,對很多西方讀者來說,聽到我說在今天的中國還有禪師,也許會感到驚訝,甚至不敢置信。按照流行的觀點︵一種除中國人以外幾乎任何人都相信的觀點︶,真正的禪學早在十多世紀以前就已從中國消失,而這一點,是因為佛教自唐代衰亡︵西元九○六年︶後出現﹁庸俗化﹂所造成的。對持這種看法的人來說,聖嚴法師的禪學之所以和想像中一千年前的禪學有所出入,正好是禪學在中國已經式微的佐證。然而,聖嚴法

師卻是當今中國僧人裡最受仰慕的其中一位,他的禪修課程動輒吸引數以百計的報名者,而他的公開佛法講座吸引到坐滿一整個音樂廳的聽眾,也是常有的事。 聖嚴法師並不是一個特例。在比他早一輩的僧人中,虛雲禪師︵西元一八四○至一九五九︶和來果禪師︵卒於一九五三︶以及天寧寺、南華寺和高旻寺這些禪學重鎮,都被視為是禪傳統的楷模,足以與禪宗的遙遠過去並駕齊驅。不管我們拿從前哪一個時代來跟近代中國禪學比較,我們就是無法得出禪學在現今中國是死氣沈沈的結論。 就像日本、韓國與越南的佛教徒那樣,中國的禪師與禪修團體都自視為佛教﹁黃金時代﹂︵唐代︶遺產的繼承者。而且也像日本、韓國與越南的佛教徒那樣,中國的禪師彼此間

也會爭論傳統與變遷、忠實與偽誤的問題;事實上,這些也是歷代不同的禪宗派別常常爭論的問題。雖然有些人主張,禪宗想要保持生命力,就必須抗拒變遷,並保存傳統的禪與修行方法,但聖嚴法師和一些僧人卻不如是觀,反而認為轉變才是生命力之所繫。正如聖嚴法師所說的︰﹁如果想要找出中國禪宗一個明確的特徵,那大概就是:禪在中國一直是處於變化之中的。﹂ 如果我們能夠一改多年來的偏見,重新評價近代中國的佛教文化,就會發現這是值得的。尉遲酣(Holmes Welch)在其研究二十世紀初期中國佛教復興運動的經典著作中,就已經對此作過嘗試。過去二十年來,佛教以前所未有的蓬勃,在工業化的台灣繁榮滋長。泝當我一九八一年在台灣

參加佛經的大眾講座時,一個晚上的聽眾是兩百到三百人,而現在,聽眾的數目已達到數以千計︵如果不是數以萬計的話︶。佛教組織的規模也相當驚人。像是由花蓮證嚴法師創辦的慈濟功德會,轄下就有醫院、基金會和大批隨時為應付各種社會災難而待命的志工。 還有許許多多的組織︵包括聖嚴法師的﹁法鼓山﹂在內︶,資助從佛學課程到環保計畫等範圍廣泛的活動,舉辦為俗家人而設的禪七和念佛會,又把很多過去只有在佛寺裡才接觸得到的佛教教義,介紹給大眾。很多這一類的活動,追本溯源,就是由民國初年致力於復興佛教的僧俗人士發啟的。聖嚴法師身為這個傳統的繼承者,又是今日中國佛教界的領導人物之一,他的這本︽牛的印跡︾,可說是一個適時的

窗口,讓我們一窺中國佛教史上一個深具潛力的階段。 不過,如果說︽牛的印跡︾有紀實價值的話,那並不代表它的意義僅止於一件文化展示品。歸根究柢,︽牛的印跡︾乃是一部規範性的作品:一本向全世界對佛教感興趣的大眾介紹禪修方法的作品。此書絕不只是聖嚴法師個人信仰的一個記錄,相反的,這些信仰能回應學禪者對禪修的某些誤解,這本書是有特別的話要說的。聖嚴法師在講課時忍不住要反覆批判的有兩個誤解:一是認為禪是一種純粹直觀的修行,與文字和概念架構完全無涉;另一個則是認為禪是自足的,與傳統的佛教教義迥不相干。聖嚴法師在中國大陸當小沙彌的歲月中,曾對這兩個誤解的遺害有過深切感受。不過對禪宗的新鮮人來說,這兩個誤解

又尤其危險,值得我們在這裡略談一談。 很多讀者都知道,禪是一種泛見於整個東亞的佛教傳統︵中國的Chan、日本的Zen、越南的Thi?、韓國的S?︶,而它首度形成自己鮮明的輪廓,是在一千五百年前的中國。就像大多數東亞大乘佛教的宗派一樣,禪宗相信,釋迦牟尼在成佛時所體現的覺性,是眾生本具的。這種覺性又稱為﹁佛性﹂,它並不是後天學習得來,而是自然而然,而且一直就是自然而然的。 禪宗也像大多數其他佛教宗派一樣,聲稱它所提供的,只是一艘可以把人渡到﹁彼岸﹂的﹁擺渡﹂、是一根指示月亮方向的﹁手指﹂。不過,禪宗和別的宗派不一樣之處,在於它認為人應該直接面向月亮和彼岸,而不要一味把注意力放在﹁手指﹂和

﹁擺渡﹂上。它主張一種﹁無法之法﹂,誓言要拋棄迂迴(discursive)的思想,不依賴任何既有的教義學說,以﹁直指本心﹂為旨歸。馬祖道一禪師︵西元七○九至七八八︶一再強調﹁平常心是道﹂沴,臨濟義玄︵卒於西元八六七年︶則敦促弟子﹁只當個無事人就好﹂沊。 這些主張,因為對人的內在價值予以無條件的肯定,所以聽起來非常合乎自然,非常有吸引力。在那些對既有宗教建制已經不抱幻想的人看來,這些主張甚至像一種失落的智慧,既充滿應許,又沒有把﹁組織性宗教﹂的枷鎖強加於人。然而,只要對禪宗稍加接觸,就會知道它教導的第一課,就是這個世界根本沒有什麼是合乎自然的。不管本具的佛性可以把我們帶到何種明覺的境界,但從

無始時來,這種佛性就受到了貪、瞋、癡三種煩惱︵佛教稱之為三毒︶的扭曲,變得面目全非。哪裡有光,哪裡就會有陰影;哪裡有和平喜樂,哪裡就會有衝突痛苦。這全都是累世的惡業和惡念所造成的障礙引起的。 不管佛性的概念乍看之下是多麼的自我肯定,但糾纏我們的各種煩惱就是不會自己消失。想要讓佛性展現,需要進行一場徹徹底底的心靈革命。而想要達到這樣的轉化,又必須先要有方向感、決心、貫徹一生的毅力和鍛鍊,以及││這是常常被忽略的一點││組織。 事實上,當馬祖道一說出﹁平常心是道﹂一語時,他的話是針對那些已經過著最有紀律生活的僧團而發的。不管是在中國、越南、日本還是韓國的禪學派別,這種組織是無所不在的︰它們

表現在每日的禪修功課,表現在禪堂的格局和程序,表現在師父與弟子間的禮節,表現在佛壇前的早晚供奉,表現在佛戒的受持,甚至表現在禪宗高度風格化的語言、意象、文字,以及頗為誇張的禪公案裡。這就是歷史上禪宗的實質︵最少聖嚴法師是這樣認為的︶,也是︽牛的印跡︾一書教誨的出發點。 至少從宋代︵九六○至一二七九︶開始,整個東亞的佛教界就已經習慣把佛教區分為兩大主流:一是﹁禪﹂的傳統;一是﹁教﹂的傳統︵﹁密﹂的傳統則完全是另一回事︶。兩者都聲稱是源出於佛陀本人。據說佛陀在得無上覺以後,審視了眾生的資質,設計出不同的教誨與修行法︵即佛法︶,好讓每一種資質的人最後都可以達到開悟境界。這個體系的學說︵包括﹁四諦

﹂和大乘佛教的菩薩理想︶首先是佛陀在說法時宣示出來,後來經過編集整理,成為佛經。而所謂﹁教﹂的傳統,就是認定佛經具有最高的權威性,可以作為解釋論斷佛陀初衷與本懷的根據。相反的,﹁禪﹂的傳統卻不把最高權威放在佛陀的言說文字上,而是放在佛陀活潑的開悟智慧上,並認為這種智慧才是佛陀一切言說文字之所本。 顧名思義,﹁禪﹂的立場是禪宗所秉持的,而採取﹁教﹂的立場的,則包括了天臺、華嚴、淨土和所有高度重視佛經的宗派。禪宗主張,把佛經視為佛教的最高權威,並不是佛陀本人的意思。因為除了佛經的傳統以外,他還創立了另一個傳統,一個不是靠文字相傳,而是靠﹁心法﹂相傳的傳統。禪宗主張,心法的﹁燈火﹂是透過前後相續

的﹁祖﹂或﹁師﹂一代一代傳承至今天的,這就是所謂的﹁以心傳心﹂。而每一代的傳承者,都是經過上一代的禪師正式認證的︵這種認證的正式名稱是﹁印可﹂︶。如果回溯禪宗的法統,那第一個獲得印可的人就是佛陀的弟子迦葉。因此,所謂的﹁禪師﹂,並不單指那些達到了佛陀所體驗過的開悟狀態的人,而且還是必須經過正式認證的。這種﹁傳法﹂乃是禪宗傳統與宗派的核心元素。 禪對西方來說幾乎是全新的東西,西方不但不熟悉它的術語,而且因為西方認定它是透明和率真的︵這也是它吸引人的原因︶,遂對它產生很多不符事實的期望。這使得美國的學禪者和禪學談論與中國、越南、韓國與日本的情況大異其趣。特別是因為禪宗強調﹁不立文字﹂的直觀主義

和﹁以心傳心﹂的方法,讓美國的禪修者夾帶了很多奇怪的、未明說的假設。正如很多美國禪修團體在一九八○年代初期︵一個禪師人數在美國銳減的時代︶所證明的,任由這些假設默默存在而不加以討論的話,它們會產生很大的殺傷力。 聖嚴法師的憂慮是,人們誤解禪只是一種﹁離言說文字﹂的修行或直接體悟。多年前,我曾在聖嚴法師紐約的一場演講中擔任翻譯,題目是禪修與﹁般若﹂以及﹁空﹂的關係︵這在當時是一個常常談論到的題目︶。到了發問時間,一個長相銳利的聽眾站了起來,直直看著法師的眼睛,問道︰﹁你是開了一張精采的菜單,但菜在哪裡呢?﹂講堂裡頓時鴉雀無聲,全部眼睛盯在法師臉上。不過,法師從容平靜地回答說︰﹁有空來打打禪七

吧。﹂ 發問者並沒有獲得他想要的菜,而且很有可能,他根本不是為能大快朵頤而來。自此以後,我在禪學演講和禪修課堂上遇見這種人的機會不計其數,他們有敲打地板的,有小聲嘀咕或大聲咆哮的,有說些謎樣話語的,也有像達磨祖師一樣,不發一語、怒目而視的。這些人什麼都可能會做,但就是不會說出心裡的想法。談到修行的話題時,他們常常會說:﹁你只管好好修行吧!﹂要不就是:﹁我們只是修行,不會去談它。禪和言說有什麼關係呢?和思想有什麼關係呢?跟研究佛教的教義有什麼關係?﹂ 某個意義下,這話並沒有錯,因為正如傳統佛教對八正道的構想一樣,禪宗也是要求修行者毫無保留地把注意力放在方法上。在某個層次上,你確是應該停止

東想西想,而任由方法發揮它的作用。不過,如果你進一步追問,就會發現很少人能告訴你,這種﹁修行﹂包含些什麼內容,遑論能說明修行所指的方向。它會帶給你什麼呢?它憑什麼做到它所說的呢?當修行本身開始出現效果,這個問題尤見迫切。所以,為什麼要對於禪抱持這麼難以捉摸而又誇張的態度呢?為什麼要對知性和表述的語言作出這樣獨斷的抗拒呢?如此﹁純粹的禪修﹂,其造作性與意識形態難道會亞於教條式的宗教教義嗎? 同樣不妥協的態度也可以在東亞的佛教僧侶中找到︵這一點,我們稍後將會在聖嚴法師的生平故事裡看到︶。只不過,和我們讀禪宗公案語錄時所想像大不相同的是,在東亞強調﹁不立文字﹂,是以一個相當重視紀律和修行的環境為

脈絡的。事實上,強調學習經義的﹁教﹂派和強調智慧的﹁禪﹂派所致力的都是同一件事︰恢復我們本具的佛性。兩個傳統都一樣強調修行與開悟的重要性。一個很常見也很不幸的誤解就是:以為所謂﹁教﹂的傳統只重視鑽研故紙堆,而只有禪宗重視修行與體驗。事實上,這兩個傳統都重視修行,它們的分歧只在於方法與認可權威方式上的不同。 進一步觀察,即可發現這兩個潮流在歷史上是緊密相依的。每座禪寺都有藏經閣,收藏著大量佛教與非佛教的著作,而歷史記載也顯示,不但一般的禪修者會讀它們,就連顯赫的禪師也非常熟悉這些作品。不管是天臺宗或華嚴宗的著作、大乘重要的經論、律典,還是歷代高僧的傳記,它們的內容常常閃現在古代禪師的話語裡。

就連禪宗所使用一些很根本的比喻,如臨濟宗的﹁四賓主﹂、曹洞宗的﹁君臣五位﹂和著名的︽十牛圖︾等,都是與佛教主流對菩薩道的表述方式相呼應的。 把這些事實考慮進來就可以知道,禪的﹁技藝﹂絕不只是劈柴挑水這些原始真純的活動可以窮盡的。正如聖嚴法師常常指出的,不管禪宗在口頭上有多麼強調﹁不立文字﹂,但迄今為止,它文獻的數量卻超過佛教的任何一個宗派。另外,禪修者正是透過這些文獻︵一種高度修飾化的文類︶初步體驗禪的豐富顏色與肌理。由於學習這些內容是禪宗弟子的必要訓練,久而久之,一套術語就從中建立了起來,成為禪宗整個開悟觀念的寄託所在和禪門中人互相溝通的方式。不管禪悟是不是一種超越的體驗,但禪修整體是鑲

嵌在一個意義與預期的網絡裡,卻是不爭的事實。這個制式的網絡,絕不亞於阿毘達磨的分析、天臺宗的釋經、或密宗的辯論。 在中國佛教︵包括禪宗︶的用語裡,那些拒絕或不諳使用佛教術語的僧侶,會被稱為﹁暗禪者﹂或﹁盲禪者﹂,意指他們也許在修行時獲得過若干體驗,但仍不夠資格被認定是個有修為的人,更不要說去指導他人。因此,禪宗雖然強調﹁不立文字﹂,卻不代表它對任何的禪修技巧與禪修經驗都照單全收。它並沒有把一切禪修技巧都視為是好的、或把一切禪修經驗視為正面的。事實上,有一些技巧和經驗恰好是壞透的。在禪宗和大部分的佛教宗派看來,如果你不是沿著傳統為你鋪好的道路走,或沒有一位有能力的老師在每個轉彎處給你耳提面命

,那你有再多的體驗,都不過是走火入魔的前奏。 另一個常見的誤解,是以為禪的傳統有著絕對的形式或本質,而某一個特定的法統︵不管是中國、韓國、越南還是日本的︶則是它最有權威的代言人。這是一種﹁實體化﹂的謬誤,也常常被人用來作為拉抬自身法統的工具。事實上,這個誤解跟前一個誤解相關。因為就是相信有一種完全離開言說文字的開悟,人們才會神化禪宗的一切,其中包括禪師的行為及其背後的特殊文化。在把禪引介到西方來的人士之中,著力最多的也許莫過於日本禪學思想家鈴木大拙。他寫過好幾部介紹唐宋時代禪宗大師的著作︵唐宋被認為是禪的﹁黃金時代﹂,也是禪引入日本的時代︶。但他對宋以後禪宗的發展,卻相當悲觀。他認為,自宋

以後中國的禪就變了質,失去原有的形式與精神。一九二四年,在中國進行過一趟走馬看花的訪問以後,他宣稱︰﹁到過中國的日本旅人都會哀嘆,一度大盛於唐宋時代的禪,已不復存在於中國。﹂沝 這個有關禪宗在中國轉變與衰落的論點,當然不是全然無的放矢。問題是,禪固然在宋之後有所改變,但它在唐代、五代和宋代,又何嘗沒有改變過?不但如此,在不同的法統與法統之間,在不同的地區與地區之間,禪宗又何嘗是一模一樣的!沒有宗教可以自外於社會與政治動盪的影響︵鈴木大拙自己所屬的後明治臨濟宗何嘗不然︶,中國的禪宗也不例外︰不管是十九世紀中葉的太平天國之亂、一九一二年的國民革命或一九六○年代的文化大革命,都在中國禪宗身上留下

了鮮明的烙印。面對殖民者的入侵和現代化的壓力,寺院的經濟和傳統受到巨大的衝擊,改變是佛教僧人唯一的自救之道。 在這樣的大環境下,要求中國禪宗保持唐代的面貌是可笑的。何況,鈴木大拙的中國行也並未走訪像靜安寺與高旻寺這些禪學重鎮,或者會晤過像虛雲與來果這樣的高僧。沀他不只不承認宋以後的中國有禪,也不承認韓國和越南的禪學派是禪,甚至連日本的曹洞宗也絕口不提。眾所周知,鈴木大拙對日本曹洞宗的教理極為反感。不過,就算沒有這種惡感,他不承認日本曹洞宗足以與他所屬的後白隱臨濟宗︵十八世紀的產物︶並駕齊驅,也是可以想見的。 然而,以此責難批評鈴木大拙有失偏頗也不盡公允,因為他不是唯一持這種論調的人。何

況,禪學派之間的互相批評,也是屢見不鮮。韓國人對中國人不懂欣賞他們﹁法戰﹂的妙用早有怨言;日本人抱怨韓國和越南的禪道背離了禪的初衷;中國人、越南人和韓國人則厭惡日本禪嚴格的形式主義。事實上,禪學派之間這種彼此齟齬、我是你非的情形並不是新鮮事。早在唐代,禪門的南宗就已批評北宗為漸進主義者。臨濟宗的開創者臨濟義玄譏諷那些濫竽充數的禪師只會裝腔作勢,把﹁古人閒名句﹂泞掛在嘴上。 再來還有美國的學禪者││也就是﹁禪﹂這座大樓的新住戶。他們要不是大肆炫耀自己的師承和法脈,就是自命為禪宗史上的工程師,摩拳擦掌準備好要把禪的﹁精粹﹂從文化的外殼中萃取出來,讓它可以與新的千禧年接軌。幾年前我讀過一位美國禪

老師所寫的一篇文章,作者竟然大膽宣稱,說身為瞭解歷史進程和住在這個無遠弗屆世界的現代人,大有能力創立一種﹁美國﹂佛教,而不用像中國那樣,得花上許多個世紀來吸納消化佛教的精神。看來,禪宗的﹁不立文字﹂還真對了具有工業化精神美國人的胃口! 以上的考量會怎樣影響︽牛的印跡︾這本書呢?首先,︽牛的印跡︾是以公開與有系統地討論禪修的面目出現。聖嚴法師認為,這樣的討論並不會成為禪修的障礙,因為不管我們自認為有多﹁離言說文字﹂,從一開始,我們就是徹底被文本束縛住的。尤有甚者,這種討論可以提供給那些本來沒有方向感的修行者得知修行會把自己帶至何處。另一方面,書中展示的又是特定禪師所建構出來的特定教誨,是在老

師、學生與既有傳統的互動中形塑出來的。作為一根﹁手指﹂,它固然有可能指向一些超越時空不可言說的奧祕,但既然是為了與歷史情境對話而發展出來的教導系統,它也不會忽略自身的無常性。因此,︽牛的印跡︾並不假裝本身有資格代表古往今來所有的禪學派別發言,而只是希望可以為今日對禪感興趣的人提供一本有用的入門書。 ︽牛的印跡︾的書名,是從一組著名的系列畫︽十牛圖︾衍生出來的。這組圖畫至少從西元十二世紀開始,就被東亞的佛教界拿來作為說明禪修進程的階段次第之用。我們可以把圖中那個牧牛人視為修道者的象徵,也就是想透過參禪而馴服污染心和實現佛性的人。牛所象徵的是心,是需要加以開發的對象。另一方面,圖中的牛也可以解

讀為佛性本身。不過有鑑於在︽十牛圖︾裡,牛的特徵是變來變去的︵到最後甚至連同牧牛人一起從圖畫中消失︶,因此,把它當成是佛性在不同修行階段的客觀化表現,會更中肯一些。就此而言,牛還可以解讀為被煩惱覆蓋的污染心,是修行者在修行過程中既認同而又加以轉化的。 ︽十牛圖︾為首的幾幅畫圖描繪的是牧牛人動身去找牛、把牠降伏,然後當作禪道上坐騎的這個過程。當牧牛人第一次瞥見﹁牛﹂︵也就是佛性︶的時候,也是他第一次嚐到禪的滋味。這時候,修行者獲得了關於覺心與污染心的第一手體驗,隨著這種體驗而來的正見和正念,乃是禪修道路的真正基礎。在此之前,修禪者對自己的精神方向未明,其修行也是淺薄的,只能任由胯下的牛隻跟隨

著地上一些混亂的牛跡隨意而行。 但什麼是牛的印跡?牛的印跡就是那些最初讓修禪者起心修禪的言說文字。它們是歷代修禪有成者所留下來的﹁跡﹂,但不是活潑的開悟體驗本身;是牛的足跡,不是牛本身;是指向月亮的手指,不是月亮本身。它們不是禪的﹁精髓﹂││如果﹁精髓﹂一詞所指的是那種只能透過實質禪修達到深邃身心轉化的話。問題是,要是不透過一種我們能夠明白的語言來解釋,我們又憑什麼知道有這種﹁精髓﹂的存在?更遑論起而追求了。因此,牛跡乃是那些可以讓禪宗的﹁不立文字﹂得到恰如其分定位的特殊文字。禪宗初祖菩提達磨的︽二入四行論︾開篇有這樣的名句︰﹁理入者,謂藉教悟宗。﹂泀︵所謂以理而入,意謂藉教理讓人悟識本宗

的要旨。︶一千五百年後,︽牛的印跡︾宣布要起而效法這個榜樣。 除了本序言和接下來一篇有關聖嚴法師生平的簡介以外,此書的內容大部分取自法師在七○年代晚期和八○年代於紐約禪修中心為弟子所開的禪修課程、禪七講話和為資深弟子所開的系列講座。它們都是從錄音帶整理出來的,為求清楚順暢,曾略加潤飾。有些章節完全來自單一的講座,而有些章節︵如﹁看話頭﹂和﹁默照禪﹂的段落和談﹁十牛圖﹂整章︶則是從不同的講演匯集而成。偶爾會有一些材料是引自法師的其他著作。洰顯而易見的,本書不擬採取研究禪語錄的寫作方式。它是一部系統性的著作,不管是材料的選擇還是章節的安排,都是根據同一個原則︰為禪的道路與修行提供自成一家之言的

全面性架構。 在︽禪的體驗︾︵一九八○年台灣出版︶一書中,聖嚴法師第一次用文字把這個架構的原則勾勒出來。不過在此之前,在禪坐班和禪七他已經運用這些原則好些年。儘管自︽禪的體驗︾出版後的二十年來,聖嚴法師一再轉換強調的重點與方法,但整體原則和結構基本上並未改變。因此可以說,︽牛的印跡︾裡所展示的修行架構,聖嚴法師在禪修中心的核心課程裡沿用了超過二十年。這個架構的邏輯和︽牛的印跡︾一書的章節安排是相呼應的,可以概述如下。 除本序言和接下來的﹁聖嚴法師簡介﹂外,︽牛的印跡︾全書共十一章,而這十一章又可區分為三大部分。第一部分包括第一、二兩章。第一章﹁禪與空﹂將禪宗的基本出發點回溯到傳統佛教對

﹁空﹂(?nyata)和﹁慧﹂(praj?)的看法︰﹁慧﹂是一種開悟智慧,它可以讓人洞見萬物皆﹁空﹂的道理,使人從煩惱中解脫,展現本具的佛性。第二章﹁禪修與調攝身心的原則﹂討論到,什麼樣的身體姿勢和禪定方法,可以正確而安全地培養出解脫智慧。這兩章是互為參照的,可以為後面章節討論的專門禪修技巧提供一個方向感。 第二部分包含第三至五章,討論的是傳統佛道的三無漏學︰戒、定、慧。這部分提綱挈領地說明了印度傳統佛教用來修﹁止﹂(amatha)與﹁觀﹂(vipayana)的程序。﹁止﹂、﹁觀﹂兩者被喻為﹁鳥之雙翼﹂,它們聯合起來,可以喚起和深化修行者的解脫智慧。這種修行道路,在中國佛教被稱為﹁漸法﹂,

因為它要經過戒、定、慧三階段。它始於︵一︶持﹁戒﹂(ila),也就是內化佛教所制定的戒。繼之以︵二︶習﹁定﹂(samadhi),即透過修習﹁五停心觀﹂其中一或數個方法,達到禪定的境界。最後是︵三︶修﹁慧﹂(praj?),即透過﹁四念處﹂的方法培養開悟智慧。有了戒的堅實基礎,習定和修慧的技巧就能相輔相成,把貪、瞋、癡這些根深柢固的習性︵它們是苦的根源︶給剷除掉。 第三部分︵第六至十一章︶把焦點從傳統佛教的﹁漸法﹂架構,切換到禪宗的﹁頓法﹂架構。這個部分,堪稱全書的核心。但既然如此,前面又何必花那麼多的篇幅,去談﹁漸法﹂系統的三無漏學呢?這是因為禪宗固然可以自詡為一種﹁無法之法﹂,但如果我們深

入考察就會發現,這是以禪寺和禪堂高度結構化的起居與訓練方式為前提的,而修禪者所下的功夫,在很多方面都是傳統佛教戒、定、慧三原則的體現。禪宗的方法與傳統修行法的分別只是優先順序的不同。傳統佛教把三無漏學視為三個分離的步驟,禪宗把最後一個步驟挪到最前面,毫不妥協地要求修行者從一開始就要直接面對﹁空﹂和﹁慧﹂的高牆。智慧被認定在任何時候都有絕對的優先性。 為了配合這個焦點的轉換,第三部分的開始是引導性的概論﹁禪宗與頓悟法門﹂︵第六章︶,繼之以﹁參公案與看話頭﹂︵第七章︶和﹁默照禪﹂︵第八章︶。這兩章乃是聖嚴法師所教導禪法的核心。第九章﹁禪修的先決條件﹂勾勒出禪修所需要的一般環境,它提到的禁戒與常

規相當三無漏學的第一和第二學。全書最後兩章是﹁何謂禪師﹂︵第十章︶和﹁十牛圖﹂︵第十一章︶,它們透過討論禪悟、禪師的角色是什麼,以及﹁禪法傳承﹂的問題,讓全書圓滿完成。

戰後臺韓佛教之現代化比較: 以聖嚴與吞虛法師為例

為了解決僧 伽 大學 課表 的問題,作者金正煥 這樣論述:

當代韓國唯一的僧團宗派「大韓佛教曹溪宗」,其繼承臨濟宗,以華嚴思想為中心。當今曹溪宗第四教區的本寺為月精寺,共管理六十多間末寺與八間庵廟。月精寺的本山五臺山,即為文殊華嚴信仰的亞洲中心。於高麗時期,知訥禪師 (1158-1210)所推廣的「禪教一致」(公案禪與華嚴禪之融攝)運動,其影響至當代月精寺釋吞虛(1913-1983)的「禪教一致」與「宗派統一運動」。釋吞虛歷經日本殖民強迫韓國佛教「帶妻僧團」、「比丘僧團分裂」的政策,繼而用禪教 一致與宗派統一性的理念,來推動僧團淨化運動,因此釋吞虛的禪教一致以朝鮮 僧團教育現代化為基礎,包含1956年建立五臺山修道院、三本寺修練所等。此外,釋吞虛更以

「定慧等持」與三教會通,以及「懸吐譯解」的事業,提昇曹溪宗僧伽大學的課程與品質。如同韓國,戰後臺灣佛教界也和韓國一樣,同時進行「去日本化」和恢復獨身僧團,並於1950年代開始傳戒和提升僧伽教育。當中,建立中華佛研所、法鼓山的釋聖嚴(1931-2009),是以「禪教融攝」推動漢傳佛教禪法的著名典範。釋聖嚴具有日本立正大學博士學位,專研明末蕅益智旭大師(1599-1655)的天台思想,將其教觀的植根建於《法華經》與天台學。從1979年開始,釋聖嚴奔波台美教導禪修,1989年成立法鼓山僧團,2005年立宗「中華禪法鼓宗」。法鼓山的禪宗家風以及國際化,均奠基於禪教融攝,其思想融合天台、華嚴、禪宗及淨土

法門,而且承繼臨濟與曹洞兩大禪宗法脈,重整禪法次第。曾經受日本殖民統治的韓國與臺灣,在戰後均分別以「禪教一致」的觀念來進行其僧伽教育改革及現代化,本文將介紹比較月精寺釋吞虛和法鼓山釋聖嚴的禪教融攝理念與方式,以此進一步探討後殖民時期,東亞禪僧以禪教恢復傳統和推廣禪修的動機和形式。

宜蘭員山北后寺研究

為了解決僧 伽 大學 課表 的問題,作者黃麗玉 這樣論述:

佛教信仰起源於印度,在東漢時期傳入中土,儒、釋、道成為漢地三大信仰之支梁,「道」化宇宙萬物之本原,佛教重現人類心靈淨化、道德之昇華。本研究以員山鄉北后寺的信仰沿革為主軸,藉由其建築的特色、信仰的類型與歷史分期,證以相關文獻整理,探究北后寺信仰變遷與發展特色,輔以其宗教慶典活動、藝文活動及進修學習而見長期發展。 北后寺建築從偏向民間宗教的閩南建築之德靈宮、西式三層樓建築的觀音殿,到唐風和式的三寶聖境;寺內的祭典活動、祭祀用品勾勒出其整體信仰概況,然而每一次節慶祭祀與藝文活動,總是吸引著大批的信眾前來參拜、朝聖,這不但促進信眾間的互動與交流,更為北后寺信仰的進程與轉變增添註記。

宗教與文化藝術的發展是密不可分,泥塑古佛是宗教與文化的產物,也是歷史的載體,在數量稀少及保存不易的因數下,這一尊莊嚴肅穆泥塑巨佛在法師及信士用心修護與發心保存始得以延續,也因著古佛進駐北后寺使信徒紛沓而來,三寶聖境的建造不只完善保存古佛,將佛教信仰虔誠的精神更純粹而顯明。 宗教是藝術起源的搖籃,北后寺不但保存佛教文物,興辦藝文活動,對於佛學進修的精進及小菩薩的佛學紮根教育更是不遺餘力,希望透過各種活動將佛法落實於生活中、將生活禪修於佛法裡,讓佛學的精神源遠流長。

想知道僧 伽 大學 課表更多一定要看下面主題

僧 伽 大學 課表的網路口碑排行榜

-

#1.大學部 - 圓光佛學院

僧伽 教育,僧伽必修…讀經、解論、佛七、禪七、誦戒、全日制僧團生活、領眾、出坡作務...“有僧伽教育,佛教才有希望”“我們這一代的出家人要負起教育僧伽的責任”. 於 www.ykbc.org.tw -

#2.東吳大學課表查詢網頁

◎依系級或科目類別查詢課表◎ 部別Program:. 學士班, 碩士班, 博士班, 學後第二專長, 進修學士班, 碩士在職專班. 學系或科目類別Department or Course Category:. 於 web.sys.scu.edu.tw -

#3.課表查詢- 景文科技大學教務資訊

景文科技大學. 課表查詢. 班級課表 教師課表 學生課表 教室課表 科目課表. 111學年度第1學期. 111學年度第1學期 110學年度第2學期 110學年度第1學期 109學年度第2學期 於 deans.just.edu.tw -

#4.我的首頁

因此,佛教的弘法工作,也就不能不跟上時代的腳步,甚至要帶動時代的風向。」僧大數位學習課程平台於2012年10月設立,主要有禪學、華嚴學、專題演講等課程類別,祝您法 ... 於 www.camdemy.com -

#5.法鼓山僧伽大學-數位課程影音 - YouTube

緣起法鼓山創辦人聖嚴法師曾說:「任何觀念、任何風氣的培養,希望保持其熱度不退,都需要不斷地再三傳播,反覆地加深印象,才不致很快地被社會大眾淡忘。 於 www.youtube.com -

#6.法鼓山僧伽大學- 《法鼓家風》 聖嚴法師在釋迦牟尼佛時代

馬勝比丘並沒有對舍利弗說得天花亂墜,但他的好威儀,讓人感受到其中的精神。 最近我們推行日課表,用它來檢視自己一天的身、口、意三業,這不是一種負擔,而是一項福利和 ... 於 m.facebook.com -

#7.宅在家做英雄法鼓山推安心日課表

即日起週一至週日,法鼓山安心專區推出「宅在家英雄日課表」,內容包含八式動禪、早晚課、經典共修、網路禪修、念佛禪等等,不論是透過聲音、文字或 ... 於 www.ddm.org.tw -

#8.各系介紹 - 法鼓山僧伽大學

僧伽大學 首先於2001年秋天開辦佛學系,為四年制的學院教育,招收發心荷擔如來家業、為佛教奉獻的優秀青年。課程設計,以全方位的學習為方向,重視思惟能力與國際語文的 ... 於 www.ddsu.org -

#9.學制課表 - 輔仁大學宗教學系

課程地圖 · 學制課表 · 必修科目表 · 獎助學金 · 文件下載 · 選課輔導辦法 · 學位修業規則 · 歷屆碩博士論文. 學制課表. 進修學士班課表 · 107學年度全年級課表. 於 www.rsd.fju.edu.tw -

#10.僧伽大學課表- 全台寺廟百科

僧伽大學 錄取,僧伽大學ptt,僧伽大學考古題,法鼓山課程查詢,僧伽大學出家,法鼓大學,常格法師,法鼓文理學院課表. 於 temple.imobile01.com -

#11.法鼓學校財團法人法鼓文理學院函校長郭敏芳(釋惠敏)

現任法鼓山副住持、僧伽大學講師、禪堂堂主. 專長:漢傳佛教禪法. 釋果鏡. 現任法鼓文理學院研修中心主任、文理學院佛教學系副教授. 專長:中國禪學、中國淨土學、漢傳 ... 於 news.hlc.edu.tw -

#12.萬能科技大學課表查詢資訊服務

「本表不含四技二年級體育選修課程,亦不含四技三、四年級知性通識課程」. 請選擇學年學期, 111 學年1 學期, 110 學年5 學期, 110 學年2 學期, 110 學年1 學期 ... 於 weboffice.vnu.edu.tw -

#13.法鼓山大學、法鼓文理學院榜單在PTT/mobile01評價與討論

在僧伽大學課表這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者也提到https://i.imgur.com/16embwW.jpg 作者: shiwawa (有趣大叔) 看板: yoga 標題: [課程] 9月新開週三晚間基礎 ... 於 train.reviewiki.com -

#14.法鼓山僧伽大學佛學院 - 中華佛學研究所

確立了僧伽大學的. 設立磣是為了培育能夠「洞悉新時代的要求、足. 以代表漢傳佛教的精神砮內涵、並在國際宗教界. 和學術界佔有一席地位」的僧眾人才。讓二十一. 世紀的僧眾 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#15.FAQ - 心靈環保學習網

簡歷: 日本佛教大學文學博士學位,專攻淨土學。 ... 並任教於法鼓山僧伽大學、法鼓文理學院、國立中興大學中文系兼任助理教授。教授課程:中. ... 接下來設定個人課表. 於 www.dharmaschool.com -

#16.課表及教學大綱查詢 - 教務處

回首頁 |; 舊版首頁 |; 學校首頁 |. 國立宜蘭大學 教務處 · 教務長室 · 註冊課務組 · 綜合業務組 · 進修推廣組 · 新版教務系統 · 招生資訊網 · 招生專業化專頁. 於 academic.niu.edu.tw -

#17.法鼓山相關資源 - 法鼓文理學院

... 寺法安隊 專題活動 心靈環保列車|網路持咒專區|法鼓人自我提昇日課表|你可以不必自殺網. ... 僧伽大學|法鼓佛教學院|中華佛學研究所|財團法人聖嚴教育基金會. 於 www-old.dila.edu.tw