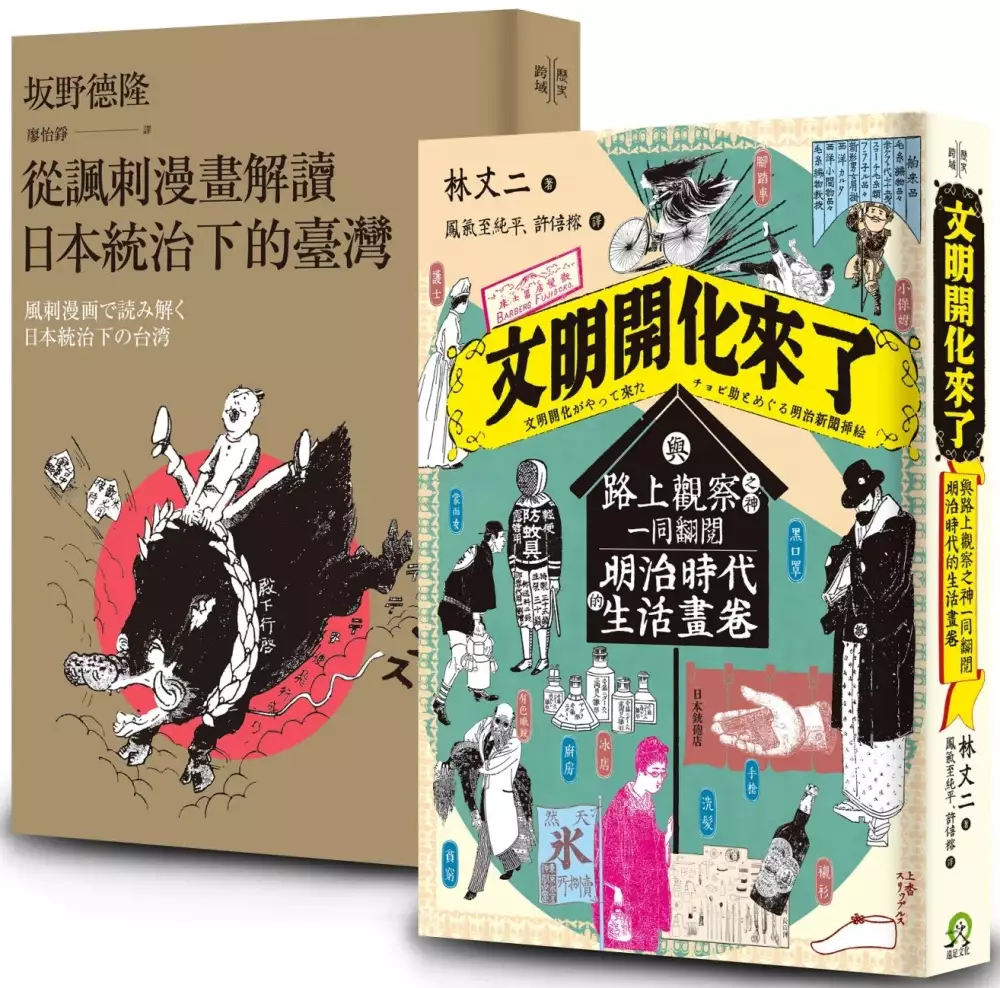

內地延長主義 口號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦坂野德隆,林丈二寫的 畫家眼中的時代(2冊套書)從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣+文明開化來了 和若林正丈的 臺灣抗日運動史研究(全新增補版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和大家出版所出版 。

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 蔡家丘所指導 劉錡豫的 臺灣神社美術收藏的建立、展示與戰後流轉 (2019),提出內地延長主義 口號關鍵因素是什麼,來自於臺灣神社、臺灣神宮、國家神道、奉納、鄭成功畫像、臺灣博物館。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 音像藝術管理研究所 井迎瑞所指導 謝侑恩的 影像與國族建構-以國立臺灣歷史博物館館藏日據時代影片《南進台灣》為例 (2006),提出因為有 影像、國族建構、宣傳、台灣總督府、日據時代影片、南進台灣、影片維護與保存的重點而找出了 內地延長主義 口號的解答。

畫家眼中的時代(2冊套書)從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣+文明開化來了

為了解決內地延長主義 口號 的問題,作者坂野德隆,林丈二 這樣論述:

《從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣》 乘著歷史的時光機遨遊日本時代, 從135張諷刺漫畫看奇妙的臺灣社會。 ◎你可能不知道臺灣人現在使用的語言「臺語」,其實原本沒有這樣的稱呼。令人感到意外的是,「臺語」是日本人在日治時期創造出來的說法。本書中還有許多不為人知的故事…… ◎風靡於大正時代的諷刺漫畫,從日本來的無名畫家國島水馬,首次引進報紙的諷刺漫畫到臺灣。在大正民主風潮的全盛時期,激盪的臺灣充滿著矛盾與衝突的素材。國島近二十年的漫畫創作,反映了臺灣社會的真實樣貌。 ◎漫畫家在「大碗」(臺灣)上描繪出矛盾與衝突:臺灣人民族意識的升高、與統治當局的衝突、關東大地震引

起的騷動、原住民的武裝反抗……。 漫畫這個流行文化的產物,是現代普羅大眾的生活享受甚至精神寄託。漫畫從繪畫演變而來,卻有著不同於繪畫的特性,以單純、輕鬆的筆調描繪出滑稽、誇張、幽默、諷刺、荒謬的圖畫,經常伴隨的故事性的台詞,呈現在世人眼前,而諷刺與幽默是其最大的特性。 日本近代漫畫與西方世界有著相當大的連結,1920年代因為自由民權運動的發展,大正時期政府控制力較為薄弱,再加上庶民的娛樂生活受到重視,因此大正時代成為文化百花齊放的時期。時值日本統治下的臺灣,也感受到這股時代的巨流,臺灣人要求改善差別待遇,並且在時代潮流的推波助瀾下,高呼設置議會和實現地方自治制度的運動。 大正

民主風潮對臺灣的社會、政治情勢、風俗等層面帶來十分劇烈的變化,在這樣的時空背景下,報紙的諷刺漫畫在臺灣這塊殖民地正式登場,並形成一股風潮。颳起這陣旋風的人是一位名叫國島水馬(本名國島守)的日本畫家,他因緣際會下來到殖民地臺灣,在臺北唯一的日刊報紙《臺灣日日新報》擔任「漫畫記者」。 國島氏以「水馬生」、「水馬」的筆名,繪製或書寫風景畫、人物肖像畫、附有諷刺畫的遊記和文章。其後約二十年間,他是臺灣最大報社《臺灣日日新報》唯一的報紙諷刺漫畫家,針對政治、經濟、風俗、社會百態與國內外各大事件等主題,以詼諧、揶揄的筆法繪製出色的諷刺漫畫,並連載於報紙上。 本書作者坂野德隆以國島水馬的漫畫帶領

我們瀏覽大正時代下臺灣的面貌:當時的臺灣人民追求自由民主的議會設置請願運動;臺灣人對關東大地震的震撼與共鳴;全島面對皇太子來訪的緊張與期待;霧社事件帶來的衝擊與傳染病的橫行,張牙舞爪的臺灣映射眼前;多元的宗教習俗與季節風俗讓人應接不暇;廣播、報紙媒體與交通發達為社會帶來各種希望與夢想。……國島氏對市民生活觀察入微,他的作品成為這本書解讀日治時期臺灣的寶貴史料。 《文明開化來了:與路上觀察之神一同翻閱明治時代的生活畫卷》 明治維新150週年重磅之作 250張圖片管窺一百多年前日本的庶民生活 從大學時代開始觀察人孔蓋的「路上觀察之神」林丈二,研究日本明治文化長達三十五年,他以

「街頭視線」觀察明治時代的插畫,在時光旅行中回到明治時代,從那裡看到了「日本的現在」。 在這麼長的時間裡,他跑遍日本的國會圖書館、江戶東京博物館圖書室,閱讀明治時代新聞記事、插繪與廣告,並參考江戶明治時代以來的「風俗誌」、「生活世相史」、「文化史」等參考文獻,然後整理資料及輸入電腦,建立起自己的資料庫。本書的書寫即是以這個龐大的資料庫為基礎,透過當時報章雜誌連載小說的插畫,來解讀和推測明治初期到中期,100到140年前日本人的生活樣貌和變化。 那時曾出現「附插畫的報紙」,如《東京繪入新聞》、《繪入朝野新聞》等,從報紙名稱「繪入」(插圖)可知,是以「畫」為賣點。林丈二利用明治初期到1

930年代日本的新聞(報紙)、雜誌裡的「插繪」和「廣告」,配合報紙社會新聞紀事,發揮豐富的想像與聯想,以「偵探」般的觀察力找出插畫裡的蛛絲馬跡,仔細探究和挖掘其中各種物品和潛藏的故事,並深入分析那個年代的特徵與社會氛圍,從而建構其獨樹一格的「丈二流」日本明治時代的文明開化史。 本書開頭是幾篇關於理髮、洗髮的文章,當時日本有句話「拍拍散切頭便會聽到文明開化的聲音」,於是「斷髮=散切頭」成了文明開化的象徵。當時民眾剪掉丁髷後,感到頭部有些空蕩,因此日本男子開始流行戴帽子,但穿著卻仍維持原本的和服,而呈現「和洋混搭」不協調的模樣。可知在文明開化(=西洋化)的過程中,不少日本人感到相當困惑和遲疑

,也做了各種「和洋折衷」的嘗試,譬如使用有色眼鏡、口罩、蒙面、圍巾、手帕、腳踏車等。 值得一提的是,林丈二的視線也投向貧窮階級,書中幾個章節描述「裏長屋」的生活樣貌,如〈長屋的保母〉、〈貧窮與病人〉、〈貧窮中的餘裕〉等,藉此強調並非所有的人都能立即享受到文明開化的結果。可見林丈二嘗試從各種視角重新詮釋「文明開化」,呈現庶民的多元樣貌。 這個年代正是文明開化的過渡期,一些鄉下出身的日本人從未體驗都市的文明生活,依然生活在舊時代的環境裡。譬如日本人對裸體的認知,也是在明治維新後出現了變化。當時在日本的西方人常在文章中提到,當他們看到日本無論男女都大剌剌地在戶外裸露身體,無不感到驚訝。而

事實上,日本開始統治臺灣後兩個月,也就是1895年8月,當局曾對在臺日人發布命令,明訂「禁止露出胯下外出」,可知早期來臺的日本人當中,仍然有不少人維持著原本的生活習慣。 進入明治時代後,不少浮世繪師成為報章雜誌新媒體的插繪繪師。本書中引用的新聞插繪師,如歌川國松、水野年方、松本洗耳等人,即是明治時代的浮世繪師,他們仍然依循江戶時代浮世繪的描繪方式,只不過他們的插繪不再是「錦繪」式的多色彩浮世繪,而是因應明治時代報紙的印製方式,繪製黑白色調的插畫。他們以明治時代一般庶民生活景致作為題材的「浮世繪」風格插繪作品,下筆細膩生動而寫實,正好提供觀察力敏銳的林丈二詮釋明治庶民「文明開化」的最佳史料

。 日本在明治時代歷經文明開化的變革,而逐漸形成今天日常生活的習慣。文明開啟了新世界的大門。這是一百多年前日本人的日常,我們從明治時代的插畫摸索他們生活中的故事。未知的線索藏在報紙的插畫裡,再次重現在我們的眼前。 名人推薦 《從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣》 吳政憲(中興大學歷史系副教授) 翁佳音(中央研究院臺灣歷史研究所副研究員) 陳嘉行/焦糖(喜劇演員) 黃震南(藏書界的竹野內豐) 蔡錦堂(師大臺灣史研究所退休教授) 鳳氣至純平(文藻外語大學日本語文系兼任助理教授) 《文明開化來了:與路上觀察之神一同翻閱明治時代的生活畫卷》 林承毅(台北路上

觀察學會會長&林事務所執行長) 陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) 蔡錦堂(師大臺灣史研究所退休教授) (依姓氏筆劃)

臺灣神社美術收藏的建立、展示與戰後流轉

為了解決內地延長主義 口號 的問題,作者劉錡豫 這樣論述:

本論文以日治時期臺灣神社的藝術品收藏為研究對象,這批文物先後以奉納、寄贈等名義進入神社,逐漸形成品質及數量兼具的收藏。戰後,有部分被移交到省立博物館內。筆者試圖從這批藝術品在日治時期如何被製作、移動與典藏,以及戰後流轉的過程,梳理兩代國家政權與藝術品的交涉、互動史。1895年以後,日本向殖民地移植國家神道,在臺建立「總鎮座」臺灣神社。日治初期,總督府將「臺灣古美術唯一之資料」的《鄭成功畫像》,以及當時日本皇室御用畫家的作品先後敬獻神社典藏,通過宮司山口透的論述,建立起收藏的「典範」,強化臺灣神社的文化地位。隨著來臺遊歷、定居的書畫家增多,收藏的來源轉由來臺書畫家所奉納。他們與學養豐富的神職人

員、政府官僚往來,形成藝文社群,透過奉獻書畫作品,除了是敬神愛國的信仰表現,也作為交遊的紀念。直到1940年代,由於戰爭白熱化,美術界配合政府動員,藉由「彩管報國」作為「奉納」的實踐,創作主題受到指定,只是徒具形式的「奉公」之舉。另一方面,臺灣神社的美術收藏,只有日本皇族行啟時才會陳列殿內,讓其觀覽。1930年代,臺灣各地興起建設寶物殿的風潮,而臺灣神社原本也有意向大眾展示收藏,但隨著興築計畫擴大成「臺灣神宮」的移址增建,寶物殿的建設遂成未竟之業。戰後,行政長官公署接收總督府的財產,部分臺灣神社的美術收藏由教育處所接收,與學租財團購買的畫作一同被移至當時的省博,原因可能與臺灣早期缺乏美術館機構

有關。由於戰後省博積極「去日本化」,且神社財產名冊未能完整移交,因此作為人類學、自然科學展示機構的省博,無法將這批文物嵌入自身的典藏體系及知識脈絡中,以致被遺忘在庫房一角。然而,《鄭成功畫像》卻因為鄭成功契合戰後國民政府「反攻大陸」的口號,仍受到重視。1950年代《臺南文化》的鄉土研究承繼戰前日本的知識譜系,爬梳畫像的歷史,連帶讓「臺灣神社美術收藏」的歷史,幽微地在學者的論述間流轉至今。

臺灣抗日運動史研究(全新增補版)

為了解決內地延長主義 口號 的問題,作者若林正丈 這樣論述:

臺灣人的民族(國族)認同從何而來? 「臺灣人」何時誕生? 若林正丈教授是日本學界研究臺灣政治的第一人,本書以原本的增補版為基礎,新收入晚近的兩篇論文,不僅是開啟其學術生涯的立碑之作,也是追尋臺灣認同從何而來的重量級經典。 班納迪克.安德森在其論述民族主義的名作《想像的共同體》書中指出,民族(國族)必須被想像為有限、有邊界的。直至今日為止,民族(國族)認同仍是臺灣前途最重要的議題,也無時無刻不牽動每個臺灣住民的敏感神經。然而,以臺灣為範圍的民族想像從何開始?又是如何展開的?這是貫穿本書的核心提問。 本書將臺灣民族意識的形成,追溯至1920年代由臺灣漢人知識分子所領導的抗日運

動,這些運動以組織性、持續性的政治運動、文化運動、社會運動的型態展開,雖然在現實上以失敗的局面告終,但「臺灣,是臺灣人的臺灣」的口號已深入人心,召喚了「臺灣人」的誕生。此一源自日本殖民統治時期的歷史記憶,對於後來「臺灣民族主義」與中華民族主義的對抗,發揮了間接的作用。 本書日文版初版於1983年,其基礎是作者取得東京大學博士學位的論文,主題為1920年代由臺灣漢人知識分子所領導的抗日運動。本書在出版當時,即顯現與同時期的相關研究非常不同的特色,將臺灣抗日的政治運動放在日本大正時期民主局勢以及中國國民革命的脈絡下展開討論,強調臺灣抗日運動史不僅是臺灣近代史重要的一環,也與日本近代史、中國近

現代史密切相關。 本書於2001年在日本出版了增補版,增加四篇文章,列為「附篇」。此一最新中文版除完整翻譯2001年版的內容,更納入作者晚近寫就的〈矢內原忠雄與殖民地臺灣知識分子──殖民地自治運動言論同盟的形成與解體〉、〈葉榮鐘的「述史」之志──晚年書寫活動試論〉兩篇文章,作為「補篇」。因此,此一版本可說是增補版的「增補版」,連貫了作者關於戰前臺灣政治社會運動,以及戰後臺灣政治史兩大研究領域。 本書特色 一、本書充分展現若林正丈教授類型論的研究特色,將繁複的史實概念化,以簡馭繁。例如,將日本對於殖民地臺灣的統治,劃分為「透過交換、仲介進行控制的機制」、「透過規律、訓練進行控制的機

制」、「透過懲罰、威嚇進行控制的機制」等三個層次(附篇三);並將不同立場的抗日運動分類為「祖國派」、「待機派」與「臺灣革命派」(本書第二篇)。 二、臺灣人如何回應日本殖民統治的同化主義?臺灣知識分子所推動的臺灣議會設置請願運動,得到哪些日本學者的支持?又為何遭致日本政府的反對?臺灣文化協會為何出現左右分裂?而後的臺灣地方自治聯盟、臺灣民眾黨、臺灣共產黨的發展如何?(本書第一篇) 三、本書並以1923年的東宮臺灣行啟(皇太子巡視臺灣),解構臺灣總督府如何運用此一事件,一方面向下對臺灣民眾宣揚內地延長主義,將臺灣人納入帝國的管治,另一方面則向上對日本中央宣傳殖民地臺灣的治理績效(附篇二

)。 四、本書提出了「本地地主資產階級」之概念,作為理解日本統治臺灣的「總督政治」的「研究假設」,以臺中中學校的設立為例,說明了殖民統治者與「本地地主資產階級」如何相互需要,但卻又「同床異夢」(附篇一)。 五、在戰前推動殖民地自治運動的臺灣知識分子,包括:林獻堂、蔡培火、葉榮鐘等,在戰後面臨了什麼樣的歷史命運?又對後來臺灣的民主發展留下哪些遺產?(本書補篇一、補篇二) 各界推薦 吳密察/國立故宮博物院院長 ──專文導讀 邱士杰/廈門大學歷史系助理教授 陳翠蓮/臺灣大學歷史學系教授 張隆志/中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長 蔣竹山/中央大學歷史研究

所副教授兼所長 薛化元/政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長 蘇碩斌/臺灣大學臺灣文學研究所教授 ──共同推薦

影像與國族建構-以國立臺灣歷史博物館館藏日據時代影片《南進台灣》為例

為了解決內地延長主義 口號 的問題,作者謝侑恩 這樣論述:

摘 要本論文以國立台灣歷史博物館館藏日據時代影片《南進台灣》為研究文本,採用「文本分析」與「歷史研究」二種方法論,並引用「殖民主義」、「國族主義」、「意識形態」、「國家與宣傳」四大理論架構剖析《南進台灣》影片呈現的意涵。此批日據時代電影資料生產年代,經考據多屬於「皇民化運動時期(1937~1945)」。此一運動實為1936年9月台灣第17任總督小林躋造統治台灣三方針:「皇民化、工業化、南進基地化」之延續。日據時代台灣最高統治單位-台灣總督府,以「現代化」之名在政治、經濟、文化、教育各領域遂行殖民統治之實,例如在「工業日本,農業台灣」的口號背後卻以「經濟榨取」方式掠奪台灣豐富的物產資源。

到了30年代後期的「臨戰體制」,日本帝國在「大東亞共榮圈」的野心趨使之下,並急欲將台灣定位為「南進基地」,利用台灣做為中繼島的戰略位置遠跳南洋群島。《南進台灣》一片以日據時代臺灣之政治行政區域為主要架構介紹台灣各地風光並宣示「臺灣總都府」在台灣各項的建設成果,同時也通過影像來建構一個殖民者想像的臺灣與權力關係,例如:(1) 本片利用14幅串場地圖宣示殖民者南進台灣的主題;(2) 用環繞全台方式拍攝以展示統治權;(3) 以旁白主導影片敘事結構來操控影片之意義生產。 雖然本是紀錄片,畫面也都是取自日常生活中的紀實影像,然而事後配上詮釋性的旁白與剪輯元素,再經過嚴密台灣總督府「電檢制度」的思想檢查,

就造就了《南進台灣》呈現在我們眼前的形貌。本片呈現了日本殖民者的史觀,再現了殖民主義下的權力關係,提供了對於日本統治時期臺灣「皇民化運動」研究的最佳佐證與影像文本。藉由《南進台灣》一片之文本分析與歷史研究發現:殖民主義往往通過意識型態與意識型態國家機器來主導國族論述的建構形成國家意識與國家認同,本研究也間接證明了影片維護與保存課題對於後殖民研究的價值與意義。