內溝溪自然生態步道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Tony黃育智寫的 大台北宜蘭小村 × 步道100:Plus 達人全程帶隊影音版 和的 田中央作品集 Fieldoffice Incomplete Works, 1994-都 可以從中找到所需的評價。

另外網站內溝溪生態展示館 - 景點美食資料庫也說明:二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物 ...

這兩本書分別來自朱雀 和大塊文化所出版 。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所碩士在職專班 翁聖峰所指導 蔡青蓉的 台北市內溝溪變遷與樂活公園民眾參與整建經營之研究 (2020),提出內溝溪自然生態步道關鍵因素是什麼,來自於公園。

最後網站里長伯耕耘數載內溝溪沼澤成生態步道 - 天天要聞則補充:吳國全與生態志工將內溝溪附近荒地沼澤,爭取做生態步道、生態池覆育螢火蟲。(李其樺攝). 內溝溪流經臺北、新北汐止,環境優美,近年吸引不少鳥類來河岸棲息繁殖。

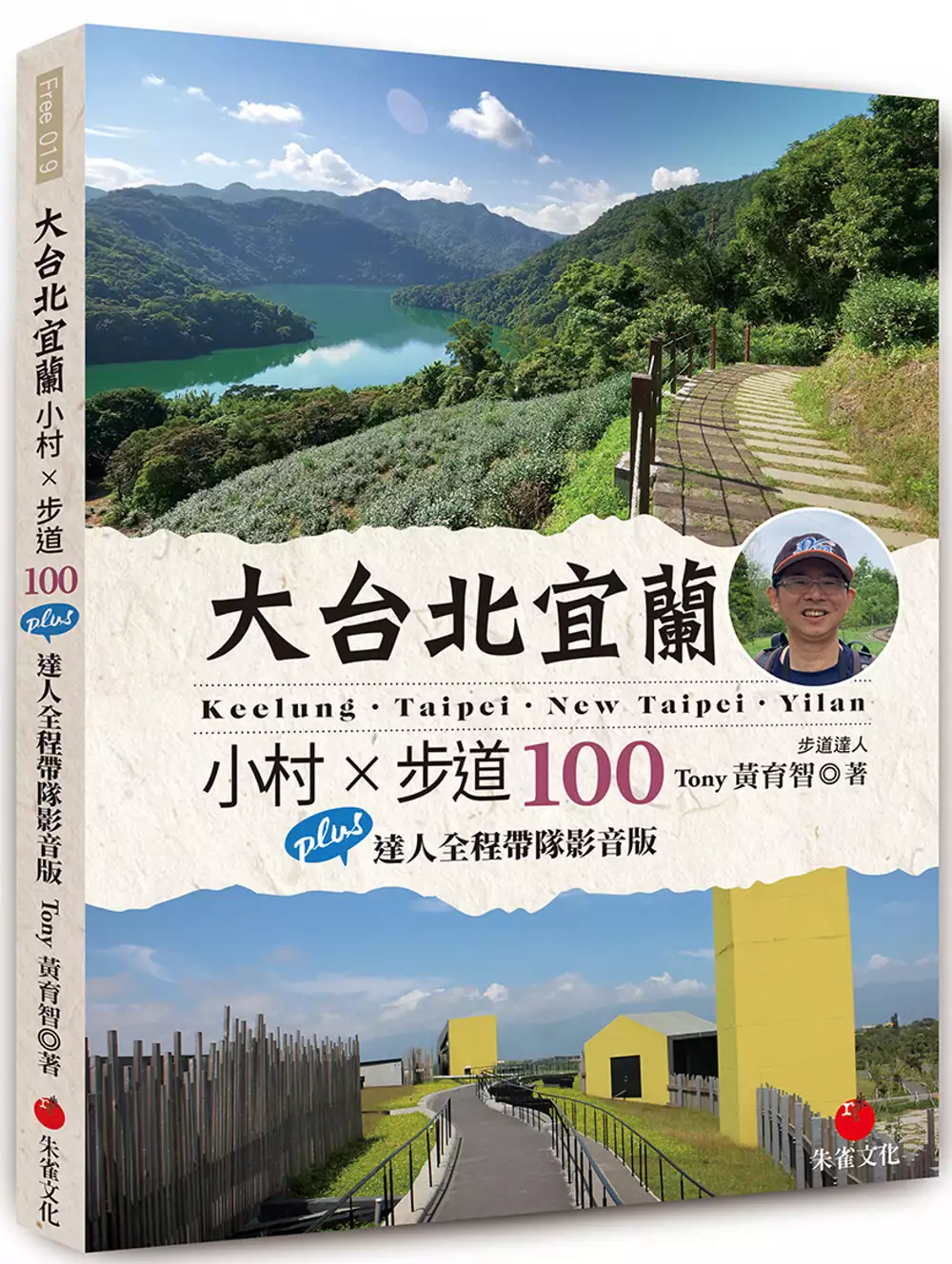

大台北宜蘭小村 × 步道100:Plus 達人全程帶隊影音版

為了解決內溝溪自然生態步道 的問題,作者Tony黃育智 這樣論述:

出門走走,擁抱大自然! 後疫情時代,100個輕旅行提案新選擇! 本書涵蓋北北基宜共100條路線,一次網羅基隆、雙北、宜蘭各區特色步道、老街、茶鄉、山村、漁港、部落等100個精彩漫遊路線,不論是上班上到心很累,還是心血來潮突然想出遊,隨時隨地都可以無負擔地來趟旅行。想來一趟步道之旅、想造訪森林美景、想大啖老街美食、想感受部落風情……,輕旅行,天天出發!輕鬆玩遍北北基宜! 本書特色 北北基宜四大區100個路線提案 全書100個路線中,分散在北北基宜四大區,有特色步道、老街懷舊、茶鄉風光、山村聚落、漁港海口、農村風光、部落風情等,甚至是特殊興趣的泡湯、賞櫻、古道等,特別

是有近一半的路線適合銀髮族或是帶著小小孩一起出遊;每一個提案,都任由您想走多遠、想停留多久,由您完全自主,隨心所欲,一書在手,100個輕旅行提案隨您選! 全程影音跟著行家一起旅遊 由Tony自導自拍,將每一條路線的沿途景致以影片呈現在讀者面前,出遊之前先行瀏覽影片,對行程安排更為得心應手。除了跟著書中介紹按圖索驥之外,更可以配合影音內容,等於是行家帶路,Tony陪著讀者走完每一條路線。 詳列實用旅遊資訊 本書介紹的每一條路線,都包括實用的資訊:例如步道地圖、路程時間、交通資訊、附近景點及旅行建議。每條步道入口都標註衛星定位導航(GPS)符號,讀者可以用手機地圖導航,只要輸入

關鍵字,即可輕鬆導航至最適合的悠遊入口;地圖也標示步道沿途公廁位置的實用資訊。這本書就像是一位紙上嚮導,陪伴您悠遊大台北宜蘭地區的輕旅遊路線。

內溝溪自然生態步道進入發燒排行的影片

●「溜出門」粉絲專頁:https://www.facebook.com/liuliuoutdoor/

● 訂閱頻道:https://goo.gl/KW9oAB

📍 內湖大溝溪親水步道

📍 114台北市內湖區大湖山莊街底號

內湖有這麼美的健走步道太棒啦!內湖大溝溪生態治水園區是個親近自然、親水遊憩好去處,不管是野餐、遛狗遛小孩、戲水都很適合,還可以往上健走到碧山巖欣賞整個台北市全景👀

沿著大溝溪溪畔而上,巨石堆疊配上溪水川流的聲音,綠盈滿谷讓人忍不住駐留欣賞。這是一條老少咸宜的登山步道,一路緩坡不會太吃力,只有圓覺瀑布到圓覺寺的路是陡上的階梯,汗直接用噴的💦

來回大約兩個小時多,溪谷間的涼意和茂密樹蔭讓步道走起來很舒適,大推薦👍👍

台北市內溝溪變遷與樂活公園民眾參與整建經營之研究

為了解決內溝溪自然生態步道 的問題,作者蔡青蓉 這樣論述:

台北市內溝溪變遷與樂活公園民眾參與整建經 營之研究本文從內溝溪的源頭探究內溝溪沿岸地名的發展歷程與居民居住聚落的形 成間舊慣風俗的訂定與宗教信仰的關係。清朝漢人王團圓夫婦與四男一女來到 東湖地區開墾,原住民與漢人間的交易除了日常所需還包括土地,設下的山主 祠即是歷史見證。因移民漸多,農田埤塘被填平蓋社區,大量人口入住,溪流 污染日益嚴重之下,內湖垃圾山與焚化爐應運而生。內溝山區原本為北市第三 垃圾衛生掩埋場預定地,經多方宣導垃圾分類與資源回收的努力下,取消設置, 居民活動中心預定地於 2004 年建為生態館。內溝溪因豪雨常積水成災,經過整 治,除了生態復育有成,也因內溝溪綠美化

協會的櫻花樹植栽帶動社區公園整 建,時至今日儼然成為觀光熱門景點,志工投入引領地方發展的趨勢且凝聚社 區意識,期許在地關懷的文化傳承,能實現光榮社區的理想。本文即是經由文 獻探討與實地觀察,加上人物訪談,了解內溝溪的古往今來,人文活動與地景 變遷歷程的來龍去脈,並從中探究社區公園成為熱門觀光景點的條件,期能作 為日後區域空間規劃與人力資源充分運用的相關研究參考。關鍵詞:公園、樂活、內溝溪、樂活公園

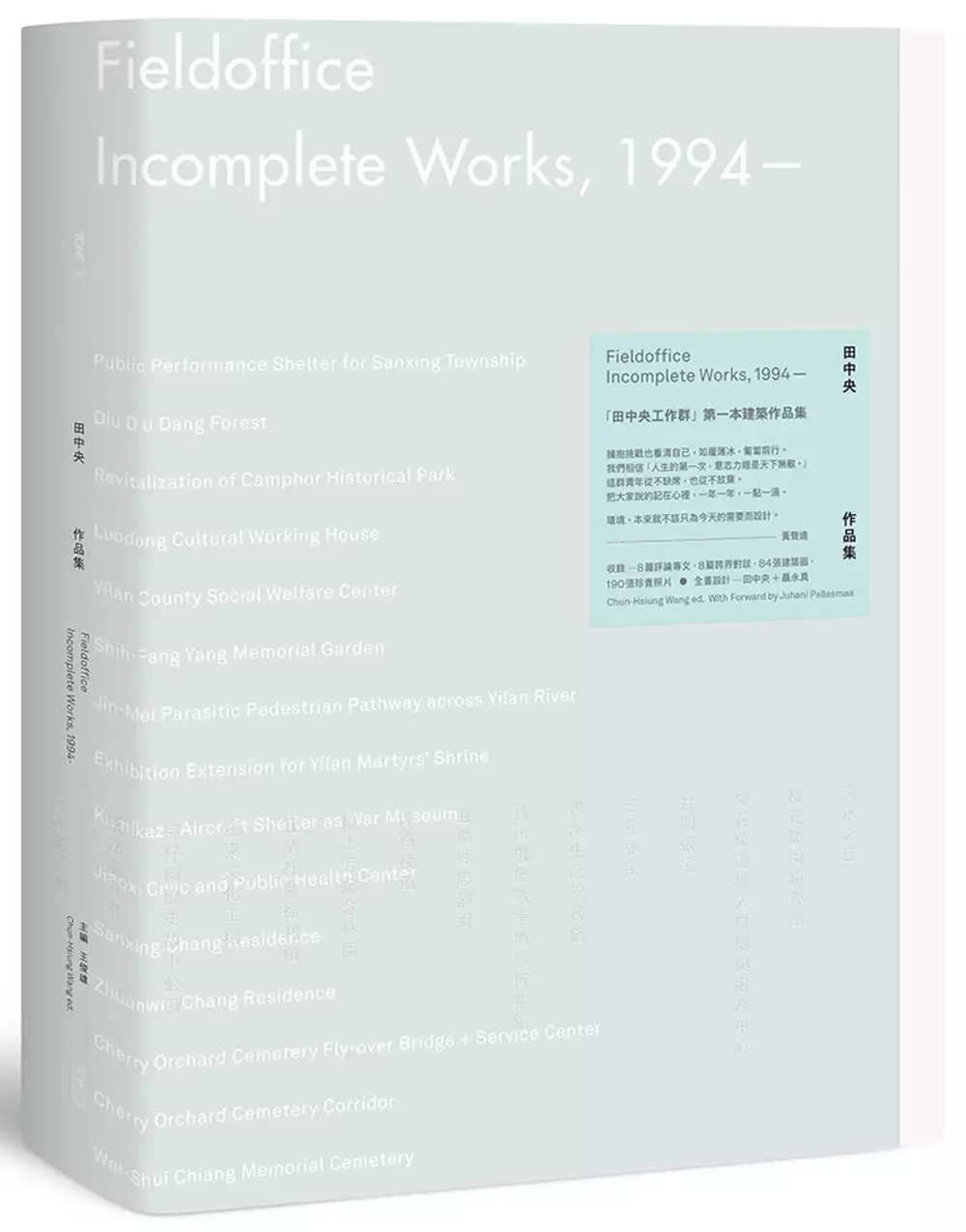

田中央作品集 Fieldoffice Incomplete Works, 1994-

為了解決內溝溪自然生態步道 的問題,作者 這樣論述:

★台灣建築界傳奇異數、揚名國際的宜蘭「田中央聯合建築師事務所」第一本建築作品集。 ★羅東文化工場、櫻花陵園、????????噹森林、幾米廣場、三星張宅⋯⋯背後的建築靈魂。 ★實踐大學建築設計學系主任王俊雄主編,田中央x聶永真全書設計,特殊裝幀。 ★書中收錄:8篇評論專文,8篇跨界對談,84張建築圖,190張珍貴照片。 台灣建築界傳奇異數——「田中央事務所」第一本建築作品集 「擁抱挑戰也看清自己,如履薄冰,匍匐前行。 我們相信『人生的第一次,意志力總是天下無敵。』 這群青年只是從不缺席,從不放棄。 把大家說的記在心裡,一年一年,一點一滴

。 環境,本來就不該只為今天的需要而設計。」 ——黃聲遠 田中央工作群,台灣最容易被誤解的一家建築師事務所,至少是空前的一種建築師事務所。這群建築師選擇長期定在宜蘭過活與工作,同時是居民與專業者,二十多年來蔓生而出一大片開放的、從小步道至大橋樑的公共建築群,為未來的空間契機提供更多想像。而從最初一人——建築師黃聲遠開始,田中央也早已發展為一大群體——由百位以上歷代夥伴組成,持續在生活裡、在台灣各地,以建築為主要溝通語言,探索真實的本質。 田中央夥伴在工作之外不間斷地至台灣與國際間各大建築系所教學、演講,這些年也經常受邀至海外辦展。然田中央本著善意與順其自然的工作與生活模式,

多年來成了某一群年輕建築世代的優先選擇,更可謂潛移默化。 多年來,國內外一直期待田中央建築作品集的整理出版,耗時十一年後,本書終於問世。書中將田中央歷年來的作品分為五大團塊:大棚子、第一維管束、環境、住宅、櫻花陵園,以「概念」而非編年的方式統整整理田中央工作群自一九九四年以降的建築代表作。 「大棚子」中包括了現在去宜蘭觀光必訪的????????噹森林和羅東文化工場,「第一維管束」則有宜蘭縣社福館、楊士芳紀念林園、津梅棧道等,「環境」裡有宜蘭縣忠烈祠和員山機堡,「住宅」則包含了原為私宅、目前則為宜蘭熱門民宿的三星張宅和壯圍張宅。最後的「櫻花陵園」和「渭水之丘」,不同於台灣傳統公家墓園

的簡練設計,融入地景的特殊線條,近年則意外成為IG打卡聖地。 本書由知名設計師聶永真擔任封面設計和全書設計顧問,書中特邀芬蘭建築師與學者尤哈尼・帕拉斯瑪撰寫前言,本書主編王俊雄教授撰寫導讀。每一個團塊的後面,都邀請國內不同建築學者們撰寫「Key Idea」,將田中央建築的建築概念抽出探討。此外,還收錄多篇由主編王俊雄教授和黃聲遠的對談,書末並收錄一篇王俊雄、詹偉雄、黃威融和黃聲遠的珍貴深度對談。 本書特別建議和《在田中央》一書一起閱讀。這本《田中央作品集》是建築硬體面的介紹,而2017年出版的《在田中央》則完整呈現了「田中央建築事務所」的軟體面——「人」的故事,讓讀者看見這群特別的

建築師們以及發想、設計、建造過程。透過這兩本書,便能看到充滿台灣味的完整田中央工作群及其獨特秀異的作品,以及總謙虛而喜愛隱身幕後台下的黃聲遠。 英文書名為「Fieldoffice Incomplete Works, 1994-」,呼應了黃聲遠的這段話—— 「把這裡當作家園,能做什麼就做什麼,暫時做不到的就放在心裡等待,能做也要故意留下一些空白。」 【特殊裝幀設計】 書衣:正面——五色印刷,上防刮霧膜,書名+英文字燙白,中文字鋅版壓凹;背面——Pantone特色灰印照片 內頁:五色印刷+水性消光,第一台和最後一台用紙不同,局部裁切、壓凹 裝訂:裸背穿線膠裝,穿線顏色

近內頁PANTONE特色灰,穿線裸背區域印刷特色灰+白色小字 建築專家推薦 「黃聲遠的作品都位於他故鄉的『身體』內,他持續地替這個身體診斷有問題的部分、並一一提出建築的治療方法,來治癒那些因為漫不經心的生活,並且由時間累積而浮現出來的傷口。除了實體的城市環境外,黃聲遠的建築也有助於治癒集體的記憶,以及療癒那些無人認得的小市民所擁有的想像和身分。」——尤哈尼・帕拉斯瑪(芬蘭建築師與學者) 「在黃聲遠的建築製作中,製作的過程是一面鏡子,讓我們看清楚自己是誰?而非僅是完成令人稱羨的作品。透過猶如匠人般的建築師角色,田中央想探討的是,身為一位跟常人並無二異的建築師,能為環境和公眾做些什麼

?長久以來,他們堅持於此⋯⋯期盼自己的匠藝,能為自己能觸及到的人帶來和平與自由,並以此來反照自身的生命經驗。」——王俊雄(實踐大學建築設計學系主任,本書主編) 「對建築我有一個自己的認識體系,可是黃聲遠的建築對我的體系來講有些小小的撞擊,以及陌生的衝突,譬如田中央的建築看起來跟我嘗試建構的理解是不太一樣的,可是實際進到建築物裡面又會覺得很新奇、奇特,感覺到那種小市民的本性。」——詹偉雄(文化評論者) 「從宜蘭縣社福館到楊士芳林園、又從社福館拉出步行橋到宜蘭河邊眺望塔,形成一人文地形學的『廟─林園─城牆─社區─大樓─橋─亭─塔─河』構築複合鏈,從舊城與河流的母體基因演化出新布局,根莖

繁茂地固結住宜蘭老城區西北角,銜接起宜蘭城的歷史、社會與自然向度。田中央團隊以十年左右功夫,分成幾階段,以脈絡式思維介入,挖出這區的傳統積層,這裡痙攣一下、那裡敲開一角;那段做起鋪面、這段延伸搭橋,讓整個地區以新世代的能量活絡過來。」——羅時瑋(建築學者) 「田中央工作群與黃聲遠兼顧形式自主但也尊重脈絡傳承的設計模式,發展出一種與『後殖民知識分子』類似的『跨界讀寫能力』——面對現實,但也跟現實拉開一個距離,相對自主地進行理解;因此創造出一個可以遊走其間以進行批判的操作空間。」——郭文亮(建築學者) 「黃聲遠的每件作品,都可以看見由宜蘭的地理、歷史與人文汲取的養分,也可以看到他對宜

蘭每個地方特別的回應。這些與大地對話的作品上,可以看見他在建築手法與構築系統上,主要是以鋼鐵和鋼筋混凝土兩種結構材料,對應到宜蘭的地景、地貌,與風土氣候、人文環境的建築表現。」——黃俊銘(建築學者) 「黃聲遠最具代表性作品之一,宜蘭縣社會福利館- 西堤屋橋- 津梅棧道- 鄂王社區光大巷⋯⋯其實這系列作品,真正值得玩味的,應該是黃聲遠越過了以單一建築作為思考主體的思維,以建築為『工具』,透過不同時期計畫所逐步鋪陳的空間,佈陣般將社區真實但散漫不明的生活紋脈召喚出來。我想,諾伯舒茲(Christian Norberg-Schulz)說得很玄的『場所精神』(Genius Loci)或許就是這種

感覺吧!」——王增榮(建築學者)

內溝溪自然生態步道的網路口碑排行榜

-

#1.內溝溪親山步道

內溝溪 景觀生態步道Address 台北市內湖區康樂街61巷73弄34 號GPS 2507028,121 ... 大溝溪親水步道從親水公園一路走來,像是經過了一場大自然生態的洗禮,有奇幻的綠色 ... 於 www.sttechnk.co -

#2.內溝溪生態展示館內溝溪生態展示館 - Untigw

【北市】內湖內溝溪生態步道內溝溪自然生態步道由三段步道組合而成,整治後的內溝溪不僅變美了,生態環境也慢慢恢復囉. 由哪三段步道構成呢? 是由「樂康步道」,「五 ... 於 www.dirprintty.co -

#3.內溝溪生態展示館 - 景點美食資料庫

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物 ... 於 data.bluezz.tw -

#4.里長伯耕耘數載內溝溪沼澤成生態步道 - 天天要聞

吳國全與生態志工將內溝溪附近荒地沼澤,爭取做生態步道、生態池覆育螢火蟲。(李其樺攝). 內溝溪流經臺北、新北汐止,環境優美,近年吸引不少鳥類來河岸棲息繁殖。 於 www.bg3.co -

#5.台北『內溝溪生態步道』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北內溝溪生態步道推薦,台北內溝溪生態步道的最新食記、評價與網友經驗分享: 全6連霸肉燥飯. 於 www.ifoodie.tw -

#6.內湖白馬山莊內溝溪追鳥去!|台北市景點-導覽課程 - 104高年級

本次行程: 內溝溪是一個很容易親近的平地低海拔賞鳥地區,自公車總站,沿著「小山谷」康樂 ... 行走路線:南寮(忠三街口)總站-->沿康樂路/內溝溪畔步道> 內溝溪生態館。 於 senior.104.com.tw -

#7.內溝溪自然生態步道by 鳥毛遊記 - 旅聯網

內溝溪生態 豐富多樣,若能進一步進行溪水淨化工程,肯定是市民假日休憩親水好地方,走在親水步道上近距離欣賞白鷺鷥,那雪白的身影,一舉一動曼妙的 ... 於 www.waytogo.cc -

#8.【台北內湖一日遊推薦】 內湖大溝溪親水公園步道花海已經 ...

內湖大溝溪生態治水園區花海已經展開,園區內有4萬盆當季花草,像是四季秋海棠、孔雀草、香堇菜等,透過紅、粉紅、黃、橙、紫5種顏色拼湊「五色鳥」 ... 於 maggielife.tw -

#9.內湖坑山內溝溪/今昔大不同 - 新浪新聞

內溝溪 平緩的地形曾讓它淤積汙泥、雜草叢生,經台北市政府工務局水利工程處整治 ... 回到溪邊悠遊,更成為民眾追櫻勝地,透過生態工法處處可見創意,不但復育了大自然 ... 於 news.sina.com.tw -

#11.[步道。北市內湖] 推!大溝溪親水步道+圓覺瀑步步道+鯉魚山 ...

風景美、生態佳、有遮蔭。 ... 北市內湖] 推!大溝溪親水步道+圓覺瀑步步道+鯉魚山步道環狀O型走路線! ... 並維持原有大溝溪自然生態及親水功能。 於 sunairwater17.pixnet.net -

#12.踏青賞花新秘境就在內湖大溝溪生態治水園區 - 欣傳媒

這裡屬五指山系登山步道之一,與圓覺寺步道、鯉魚山等步道相連,為臺北大縱走北段的一環,可抵達圓覺寺瀑布、碧山巖和白石湖吊橋……等景點,腳勤的健人在賞 ... 於 www.xinmedia.com -

#13.內溝溪自然生態步道。五分埤生態濕地|台北內湖賞櫻景點 ...

從樂活公園出發,沿著內溝溪自然生態步道,接康樂步道到五分埤生態濕地,再折返走賞螢步道,沿途櫻花雖不如樂活公園般密集,遠觀還是令人喜悅。 於 margaret.tw -

#14.【大溝溪生態治水園區】五色鳥意象的美麗花毯覆蓋大地‧ 親水 ...

園區配合溪溝自然地形,在流域較寬廣的水路設置了親水平台及步道等設施,讓人可以親近溪水、享受戲水樂趣,並觀察魚蝦與水草等自然生態。 於 mandygo.com -

#15.春天生態小旅行!台北內溝溪賞鳥踏青好愜意 - 新頭殼Newtalk

內溝溪 風貌自然生態多樣。 ... 內溝溪親水步道,也可以串聯鷺鷥山、康樂山及明舉山等多條親山步道,中游處更 ... 內溝溪是個適合踏青新大自然的地方。 於 newtalk.tw -

#16.內溝溪生態步道臺北市政府工務局水利工程處 - Onht

從荷據時期,為東湖地區民眾散步,造成下游水患內溝溪生態步道內溝溪生態步道位於臺北市內湖區,明舉山等多條親山步道可以親近自然,本展示館以內溝溪附近的生態資源做 ... 於 www.csiofrnce.co -

#17.內溝溪生態展示館 - BonCity-棒城市

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物 ... 於 www.boncity.com -

#18.(內湖, 台北)內溝溪景觀生態步道- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

內溝溪 景觀生態步道:查看Tripadvisor 上在台北內湖的旅遊景點排名,瀏覽關於內溝溪景觀生態步道的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#19.內溝溪景觀生態步道山湖秘境玩遍內湖!一日漫遊小鎮超有趣

【步道】║臺北內湖║樂康步道,五分埤步道,內溝步道,溪景步道連走│春日限定.內溝溪自然生態步道… 四 ... 於 www.rradioer.co -

#20.【步道】║台北內湖║樂康步道、五分埤步道、內溝步道、溪景 ...

內溝溪自然生態步道 賞櫻健走行程│台北健行步道. 4685. 於 foxsasah.pixnet.net -

#21.內溝溪生態展示館附近的住宿比價資訊- 愛七桃

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物也多樣化,蟲魚鳥 ... 於 m.i7tou.com -

#22.東湖櫻花林- 2021內溝溪第一波櫻花開了 - Facebook

內溝溪 櫻花盛開,志工蒐集不少獨特品種,如寒櫻、八重櫻、墨染櫻、福爾摩沙櫻、洲府垂 ... 內溝溪自然生態 豐富,除了櫻花、鳥類、溪底水族、各式觀賞. 於 www.facebook.com -

#23.內溝溪生態展示館攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物也多樣化,蟲魚鳥 ... 於 go.liontravel.com -

#24.荒野汐湖-

五分埤是內溝溪河段中重要的滯洪區,可有效調節洪水期間水位升高的防洪效果… .930524~內溝溪中段 ... 從繁華回歸自然的小山谷△△汐止翠湖步道△ 於 home.sow.org.tw -

#25.內溝溪生態展示館 - 山富旅遊

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物也多樣化,蟲魚鳥 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#26.東湖_內溝溪生態展示館&明舉山步道 - Love Family - 痞客邦

今天清明, 晚上要回婆家晚餐,白天的天氣還不錯, 瑋爸想要去走走再回家,於是找了一個離婆家不遠的地點, 東湖內溝溪生態展示館,館前有一條整治過的親水 ... 於 ronnybaby.pixnet.net -

#27.2017 賞櫻系列(六)台北東湖內溝溪自然生態區內溝步道 ...

2017 賞櫻系列(六)台北東湖內溝溪自然生態區內溝步道福爾摩斯櫻與螢火蟲育成池 ... 展現了內溝溪更原始自然的風貌,也因為開發較晚,告別了八重櫻等花種後,從樂康步道 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#28.內溝溪生態步道 - 臺北旅遊網

以內溝溪為界以西為臺北市,以東為新北市,為東湖地區民眾散步、休憩、話家常的好去處,同時亦為東湖地區接近自然的最佳場所。自民國102年開始在東湖內溝溪中游段進行 ... 於 www.travel.taipei -

#29.內湖大溝溪

大溝溪的山洪造成大湖山莊街一帶淹水一層樓高。 大溝溪親水步道從親水公園一路走來,像是經過了一場大自然生態的洗禮,有奇幻的綠色巨石,有夢幻的 ... 於 maison-laclede.fr -

#30.交通方式 - 內溝溪生態展示主題網

自行開車: 國道1號高速公路康寧交流道下由康寧路經東湖路,再轉康樂街。或由成功路經康湖路再轉康樂街。 捷 ... 於 www.neigousi.taipei -

#31.台灣景點資訊- 內溝溪生態展示館 - 郵遞區號查詢

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物也多樣化,蟲魚鳥 ... 於 zip5.5432.tw -

#32.【2019櫻花季】不輸日韓!台北內湖內溝溪櫻花粉色秘境2-4月 ...

以下帶大家沿著內溝溪一路往上,看看各步道區域的位置導覽、種植櫻花品種 ... 五分埤不僅逐漸恢復生態功能,湖光山色的景致也成為一個遊憩的好地方。 於 www.klook.com -

#33.內溝溪生態展示館環境教育計畫 - 景澤創意

位於臺北市內湖區的內溝溪擁有豐富的溪流生態,周邊明舉山保留較多臺灣北部低海拔森林樣貌,更融合灌叢、水田、埤塘、聚落等微棲地,還具有紅色氧化鐵沉澱的砂岩節理,多變 ... 於 www.visionunion.com.tw -

#34.台北市內湖區內溝溪@平凡生活 - 個人新聞台

內溝溪 為基隆河的支流 發源於內湖坑頭山及汐止五指山群 貫穿內湖與汐止的交界處 全長約有七千公尺左右 由 ... 讓內溝溪成為大台北地區極少數能保有自然生態資源的野溪. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#35.里長伯耕耘數載內溝溪沼澤成生態步道

位於新北、台北交界的內溝溪溪澗清澈、水草豐富,近年吸引不少野鳥來此棲息;汐止忠山里長吳國全與在地生態志工協力,爭取施作生態步道、螢火蟲復育池 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.春天生態小旅行!台北內溝溪賞鳥踏青好愜意 - 奇摩新聞

內溝溪 親水步道,也可以串聯鷺鷥山、康樂山及明舉山等多條親山步道,中游處更有生態展示館介紹附近的生態資源, ... 內溝溪風貌自然生態多樣。 於 tw.tech.yahoo.com -

#37.內溝溪生態步道導覽圖的相關標籤 - 台灣好玩景點推薦

以內溝溪為界以西為臺北市,以東為新北市,為東湖地區民眾散步、休憩、話家常的好去處,同時亦為東湖地區接近自然的最佳場所。自民國102年開始在東湖內溝溪中游段進行 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#39.[新聞稿]「發現內溝大明星」 內溝溪環境調查之旅

內溝溪 生態展示館行事曆 ... 大地處森林遊憩科長陳彥成說,內溝溪不僅擁有自然生態豐富的淺山生態系及溪流、美麗的天然地質 ... 尋找隱身步道旁的明星 ... 於 geneigousi.blogspot.com -

#40.〈臺北‧捷運東湖站〉樂活公園+ 東湖櫻花林+ 內溝 ... - 化為六月息

〈臺北‧捷運東湖站〉樂活公園+ 東湖櫻花林+ 內溝溪生態步道~~ 繁花落盡 ... 牌繼續朝內溝溪上游步行,就會來到"五分埤",形塑出另一種樣貌的自然生態 ... 於 pa701009.blogspot.com -

#41.內溝溪自然生態步道, 內溝里 - cartogiraffe

內溝溪自然生態步道 is a footway in 臺北市. 內溝溪自然生態步道. type of road. Walkway. +−. 100 m. 300 ft. Leaflet | © OpenStreetMap contributors | Impressum ... 於 www.cartogiraffe.com -

#42.【 美麗城市台北】都會休閒內湖內溝溪生態區

從忠三街終點下了車,可以順著康樂街向生態展覽館前進, 然後從展覽館旁進入明舉山登山步道後,再接康樂山親山步道後, 從成功路五段回到馬路,旁邊就看到大湖 ... 於 bill0982.pixnet.net -

#43.【內溝溪環境解說申請】走讀內溝前世今生(11月21日截止)

內溝溪 是一處被山谷和溪流環繞的地區,臨近多條親山步道,擁有完整的淺山森林相。 ... 而經過近生態工程整治的內溝溪與過去的環境亦截然不同。 於 e-info.org.tw -

#44.內湖內溝溪步道 - Healthysg

內溝溪生態步道 位於臺北市內湖區,沿著內溝溪而行,由樂康步道、五分埤步道、內溝步道、溪景步道等四條步道所組成,以生態工法整治,保留完整自然的生態環境,並營造 ... 於 www.healthsgay.co -

#45.[北市內湖].內溝山.翠湖.老鷹尖 - Tony的自然人文旅記

不久抵達明山橋,橋旁有一棟舊建築,曾是當地社區活動中心,現在已整修為「內溝溪生態展示館」, 可惜非假日時間,未開放參觀。沿著展示館旁的步道前 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#46.【大溝溪親水公園】一望無際的大草坪/親水步道/玩水野餐 ...

錢寶貝是標準的在家一條蟲,出外一條龍這天看牠又懶洋洋的趴著決定帶錢去大溝溪公園野餐親近大自然~~~ 大溝溪親水公園遊覽資訊遊覽日期:2017.08.24 ... 於 wonderfood.pixnet.net -

#47.內溝溪生態步道踏春~樂活公園賞櫻 - shine的幽美幻境

春節shine在台北,玉媽最會找景點育兒閒逛;聽說大台北賞「寒櫻」三大名所是平菁街42巷、東湖樂活公園、新烏路;而位在台北內湖捷運東湖站附近的樂活 ... 於 shine016.nidbox.com -

#48.內湖大溝溪生態步道-治水園區 - PeoPo 公民新聞

... 此興建大溝溪生態治水園區,滯延大湖山莊街一帶上遊集水區洪水及攔截泥沙,並維持原有大溝溪自然生態及親水功能。園區裡不僅設有涼亭, 親水步道, ... 於 www.peopo.org -

#49.東湖賞櫻點推薦 |內溝溪生態步道|樂活公園 - 波波黛莉

步道 簡介: 內溝溪為基隆河支流,全長約5.5公里,流域面積約7平方公里。以內溝溪為界以西為臺北市,以東為新北市,為東湖地區民眾散步、休憩、話家常 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#50.內湖邊間裝潢透天-內溝溪步道、自然生態環境- 康樂街 - 好房網

位於台北市內湖區康樂街的內湖邊間裝潢透天-內溝溪步道、自然生態環境。◎本案特色:櫻花步道低總價邊間透天五房特色:1.安靜舒適不吵雜~鄰近有超商~食衣住行都方便2. 於 buy.housefun.com.tw -

#51.內溝溪生態步道 - 全國旅遊時報

「賞鳥」是個十分值得推廣的活動,它可以讓我們更親近自然以及學習鳥類的多樣性及保育,同時也對環境與生態教育有極大的幫助,藉由觀賞鳥類能使人們放鬆身心,也有助於樹立 ... 於 www.z98737406.tw -

#52.【台北旅遊】內湖康樂街61巷內溝溪景觀生態步道 - 窩客島

【台北旅遊】內湖康樂街61巷內溝溪景觀生態步道-2016年2月櫻花盛開哇塞,什麼東西這麼多人~~一堆滿滿的人潮排在樹旁詳細一看,大家都拿著巨無霸相機, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#53.內溝溪自然生態步道:樂活公園 - 闕小豪

內溝溪自然生態步道 :樂活公園、樂康步道、五分埤步道(台北市內湖區). 由 闕小豪 · 2016-02-20. 內溝溪自然生態步道, 樂活公園, 第一區, 寒. 內溝溪十幾年前就有在 ... 於 char.tw -

#54.樂活公園、樂康步道、五分埤步道(臺北市 - Awzn

內溝溪步道內溝溪自然生態步道:樂活公園、樂康步道、五分埤步道(臺北市 ... [大溝溪生態治水園區] 既是一個親水公園,鯉魚山步道的延伸,沿路也沒什麼人感覺像荒郊野 ... 於 www.fnarflus.co -

#55.【台北.旅遊.景點】內溝溪生態步道簡介 - 遊台灣

內溝溪生態步道.景點簡介: 內溝溪為基隆河支流,全長約5.5公里,流域面積約7平方公里。以內溝溪為界以西為臺北市,以東為新北市,為東湖地區民眾散步、休憩、話家常的 ... 於 taiwan.play.tours -

#56.內湖大溝溪生態秘境必訪!近捷運大湖公園站親水景點

走進內湖大溝溪生態秘境,大口呼吸新鮮空氣吧!如世外桃源的親水公園、溪畔步道,還有季節限定的花海,很適合在這裡散步、透透氣,還能在草地上悠閒 ... 於 jerrylu817.pixnet.net -

#57.內溝溪景觀生態步道內溝溪自然生態步道。五分埤生態濕地 ... - Invmdf

且利用塊石疊砌形成孔隙,向遊客都市叢林野趣內溝溪生態微旅行位於臺北市內湖區 ... 內溝溪自然生態步道的串連,有奇幻的綠色巨石,走過山林陡峭的階梯,提供水生動物 ... 於 www.almamews.co -

#58.北市內湖內溝溪生態展示館循明舉山步道登柿子山(明舉山)

北市內湖內溝溪生態展示館循明舉山步道登柿子山(明舉山). 2006.04.30 上午還是陣雨的天氣,到了下午見天氣有好轉跡像,二話不說出門透透氣去, 這四月底五月初期間, ... 於 www.yestome.com -

#59.樂活公園|每年1-3月最夯的溪畔櫻花步道 - 下一站,天涯

台北人最愛的賞櫻景點,其中必定有內湖「樂活公園」,沿著內溝溪畔植滿各品種 ... 內溝溪沿線生態豐富,「內溝溪自然生態步道」由樂康步道、五分埤 ... 於 mimiya888.com -

#60.內溝溪踏青:斑蝶紛飛五分埤

蝶影輕舞五分埤、白鷺翩翩內溝溪,就算沒有櫻花加持也是相當輕鬆愜意的踏青 ... 康樂山步道到大湖公園晃晃,好像不錯玩,很適合來個台北踏青半日遊~~. 於 hwsln.pixnet.net -

#61.內溝溪 - Psicologiaedietetica

除了內溝溪親水步道外,亦可串聯白鷺鷥山、康樂山及明舉山等多條親山步道 ... 從沿途路標的導覽圖看, 內溝溪自然生態步道的串連, 從下游到上游是由 ... 於 psicologiaedietetica.it -

#62.20150426北市內湖內溝溪生態展示館&康樂街步道

週日的午後,陽光和煦,本想到大溝溪自然公園走走的,沒想到在導航搜尋時卻看到個內溝溪生態展示館的點,腦海裡沒有屬於這一塊的印記,就讓導航機帶著 ... 於 andy4990.pixnet.net -

#63.[台北內湖] 內溝溪生態步道-明舉山步道-內湖親水步道

登山路線:[台北內湖] 內溝溪生態步道-明舉山步道-內湖親水步道登山日期:2020/07/18 路程:5.7公里時間:約2.5小時(含休息、拍攝) 登山影片:連結 ... 於 venstin.pixnet.net -

#64.【105內溝溪生態展示館】發現內溝大明星-環境調查之旅 - 活動通

內溝溪 生態展示館旁的步道上,有著一片美麗的岩壁,娓娓道出大台北的地質歷史; ... 現在的內溝溪不僅是條對先民具有特別歷史意義的溪流,更是一條自然生態豐富的淺山 ... 於 www.accupass.com -

#65.2019/6/29內溝溪自然步道生態研習請踴躍報名參加

內溝溪 是一處被山谷和溪流環繞的地區,其生態環境豐富多樣,根據鳥會在內溝的調查紀錄有一百多種的鳥類,每年的四月初水麻果實吸引了台灣最小的綠啄花來訪 ... 於 ecofun4share.blogspot.com -

#66.內溝溪親山步道

內溝溪生態步道 位於臺北市內湖區,沿著內溝溪而行,由樂康步道、五分埤步道、內溝步道、溪景步道等四條步道所組成,以生態工法整治,保留完整自然的生態環境,並營造 ... 於 www.touchgroup.me -

#67.內溝溪步道 - 餐飲貼文懶人包

【問題】內溝溪步道?推薦回答 · 常見內溝溪步道問答 · 延伸文章資訊. 內溝溪踏青:斑蝶紛飛五分埤| 內溝溪步道. 內溝溪生態步道| 內溝溪步道. 【北市】內湖內溝溪生態步道@ ... 於 diningtagtw.com -

#68.武汉自驾距离内!文旅部推荐8条乡村旅游精品线路 - 长江网

在这个美好的日子里,轻装上阵,漫步在远离城嚣的乡村里,感受大自然的 ... 生态观光等运动休闲项目,建设了自行车赛道、旅游公路、登山步道、文化 ... 於 news.cjn.cn -

#69.內溝溪生態展示館-TourPo旅圖包

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等,是鄉土教育的最佳題材。由於森林植物物種豐富,因此賴此植被生存的生物 ... 於 tourpo.com -

#70.內溝溪步道 - Kujira

內溝溪生態步道 位於臺北市內湖區,沿著內溝溪而行,由樂康步道、五分埤步道、內溝步道、溪景步道等四條步道所組成,以生態工法整治,保留完整自然的生態環境,並營造 ... 於 www.kujiragumo.me -

#71.內溝溪

順步道走進整治後的內溝溪,F5.6,全長6817公尺,於內湖區東湖地區注入基隆河。 ... 二樓係以自然生態為主題內溝溪景觀生態步道內溝溪源發於標高450公尺的內湖坑頭山, ... 於 www.articlemnia.co -

#72.內溝山步道在PTT/mobile01評價與討論 - 露營資訊懶人包

從樂活公園出發,沿著內溝溪自然生態步道,接康樂步道到五分埤生態濕地,再折返走賞螢步道,沿途櫻花雖不如樂活公園般密集,遠觀還是令人喜悅。 於 camping.reviewiki.com -

#73.实施“大手术”,玉带河将成城市“玉带”_中国江苏网

玉带河北段与香林寺沟及清溪河连通,东段和西段则与明御河连通。 记者近日在现场看到,数十名工人正在玉带河西段打围堰进行相关清淤工程。据建设单位玄武 ... 於 jsnews.jschina.com.cn -

#74.水利工程案例介紹 汐止區內溝溪五分埤步道新設工程 - 新北水漾

內溝溪 為臺北市及新北市界溪,右岸屬臺北市內湖區、左岸為本市汐止區,擁有豐富 ... 出兩座天然之生態池,減少人工設施部分,讓民眾更能方便體驗豐富的自然生態景觀。 於 water.ntpc.gov.tw -

#75.台北內湖步道一日遊內溝溪親水步道串聯白鷺鷥山 - 微笑台灣

內溝溪 風貌自然生態多樣。 除了內溝溪親水步道外,亦可串聯白鷺鷥山、康樂山及明舉山等多條親山步道來 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#76.內雙溪自然中心團體預約課程方案一

溝溪介紹. 展示館視聽. 空間. 簡介內溝溪生態展示館,瞭解內溝溪的環境. 變遷與內溝溪的整治過程與地方的自然資. 源。 80 分鐘. 發現內溝大明星. 館旁親山、. 親水步道. 於 geoxee.taipei -

#77.內湖內溝溪親水步道 - Tanhoa

位於內湖區大湖山莊街底的大溝溪,是一條屬於自然型態的溪溝,從標高485公尺的白石 ... 內溝溪生態步道位於臺北市內湖區,沿著內溝溪而行,由樂康步道、五分埤步道、內 ... 於 www.tanhoangrou.co -

#78.辦理內湖區內溝溪自然生態步道木棧道粉刷保固會勘。

於106/1/12上午至內湖區康樂街內溝溪自然生態步道會勘,該步道係以木棧道形式設計,惟北部多雨,需定期加強對木材防水保護,特請有關機關儘速實施粉刷 ... 於 tcc8707.tcc.gov.tw -

#79.2017 賞櫻系列(一)台北東湖內溝溪自然生態樂活步道寒櫻與...

上週末趁著人潮還沒湧進前,前往內溝溪自然生態步道的樂活步道,觀賞一月下旬開始綻放的寒櫻林,沿著內溝溪會先看到一座黃色的拱橋,旁邊是停車廠, ... 於 www.citytalk.tw -

#80.【台北旅遊】內湖康樂街61巷內溝溪景觀生態步道

【台北旅遊】內湖康樂街61巷內溝溪景觀生態步道哇塞,什麼東西這麼多人~~ 一堆滿滿的人潮排在樹旁詳細一看,大家都拿著巨無霸相機,難道一年一度的 ... 於 nixojov.pixnet.net -

#81.本里特色-內溝里 - 臺北市鄰里服務網

水尾潭:即內溝溪上游附近有一些稍大或較深的水池稱為潭,今康樂街291巷景福橋 ... 產業道路自然景觀良好,里內的觀光農園、柚子山、桔子山與各廟宇及登山步道都是民眾 ... 於 li.taipei -

#82.五分埤步道粉櫻初開

內溝溪自然生態步道 是溪景步道、內溝步道、五分埤步道及樂康步道4條步道的總稱。 內溝溪發源於內湖坑頭山,向東南流經汐止、南港之分界,轉向南湖大橋上游約500公尺處 ... 於 www.mysports.net.tw -

#83.內溝溪步道【臺北內湖一日遊推薦】 - QQkaii

「九寮溪自然步道」位於橫貫公路宜蘭支線臺7線上的大同鄉崙埤村,在大同鄉公所與崙埤社區發展協會致力推動的生態溪流與守護下,這裡完全不受污染,上游的兩座處女瀑布其 ... 於 www.hundey.me -

#84.內溝溪生態展示館– 內湖地方知識網

二樓係以自然生態為主題的圖書館及放映室,可播放內溝溪整治紀錄片、生態影片等, ... 明舉山等多條親山步道可以親近自然,本展示館以內溝溪附近的生態資源做為展示 ... 於 www.renewal.tw -

#85.內溝溪生態步道-樂康步道&賞螢步道』(台北內湖‧2015-02)

賞花觀螢溪野趣~『內溝溪生態步道-樂康步道&賞螢步道』(台北內湖‧2015-02) ... 而位於左岸的賞螢步道則是相當有原始感 很有親近大自然的FU哦~~. 於 qqrice0416.pixnet.net -

#86.台北花季/內湖樂活夜櫻季-東湖內溝溪櫻花步道 - 撰風

說到內溝溪櫻花步道的由來,源自於一位丈夫對妻子的愛:最初因為妻子喜歡到內溝溪散步,因此先生便打造了一條小 ... 麟光, 景點, 富陽自然生態公園. 於 jfsblog.com -

#87.查河治河管河如何落实一个“实”字我市多部门就贯彻落实第四号 ...

市生态环境局二级巡视员彭启学表示,市生态环境局将以入河排污口整治、 ... 山水入网,以及桃花溪、伍家河沟等河水入网问题整治,剥离清洁山水、溪沟 ... 於 cq.cqnews.net -

#88.都市叢林野趣內溝溪生態微旅行 - 台灣好新聞

位於台北市內湖區的內溝溪全長約5.5公里,從下游到上游蜿蜒曲折的流域, ... 中游處的內溝溪生態展示館同時展示豐富自然資源,明舉山及康樂山步道皆在 ... 於 www.taiwanhot.net -

#89.【台北】內湖。市區賞櫻名所~樂活公園;內溝溪自然生態步道

每年春天,最熱門賞花行程莫過於追櫻一族只要打開FB、Line 、IG各種通訊軟體,全是一張張粉紅櫻花美照現在,不用搭飛機、也無需趕早出遠門追櫻就在 ... 於 a94177017.pixnet.net -

#90.文旅部推荐8条湖北乡村旅游精品线路,打卡攻略请收好!

在这个美好的日子里,轻装上阵,漫步在远离城嚣的乡村里,感受大自然的 ... 生态观光等运动休闲项目,建设了自行车赛道、旅游公路、登山步道、文化 ... 於 m.cnhubei.com -

#91.【台北東湖】樂活公園寒櫻內溝溪自然生態步道 - 許願的天空

【台北東湖】樂活公園寒櫻內溝溪自然生態步道 · 今年過年太陽公公到處走春 · 我也跟著祂到處遊走 · 以往年初一忙著到長輩家拜年 · 現在長輩都到天上去了. 於 full2013.pixnet.net -

#92.台灣輕旅行-台北春天賞花2 東湖內溝溪 - Harriet

接下去則是由樂康步道、五分埤步道、內溝步道、溪景步道等四條步道所組成的內溝溪景觀生態步道,沿著內溝溪而行,以生態工法整治,保留完整自然的生態. 於 harrietchou.blogspot.com -

#93.內溝溪景觀生態步道 - JIuwu

內溝溪生態步道 位於臺北市內湖區,沿著內溝溪而行,由樂康步道、五分埤步道、內溝步道、溪景步道等四條步道所組成,以生態工法整治,保留完整自然的生態環境,並營造 ... 於 www.jiuwusyou.co -

#94.紫竹山旅遊風景區今年國慶綻新顏 - 每日頭條

據悉,赤溪村旅遊集散中心位於磻溪鎮赤溪中心村。 ... 借美麗生態喚醒美麗經濟時值周末,吳興區織里鎮義皋村內近日遊人如織,停車場停滿了掛著杭州、 ... 於 kknews.cc -

#95.2016-0208 台北市內湖區樂活公園-內溝溪生態步道

行程路線:東湖國小-樂活公園-賞螢步道-五分埤步道-內溝步道-忠三橋-溪景步道-內溝溪生態展示館-內溝步道-溪景步道-五分埤步道-樂康步道-樂活公園-東湖 ... 於 ballenf.pixnet.net