八通關古道是誰建的的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳景聰寫的 玉山的召喚(二版) 和黃美秀的 尋熊記保育組合都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自四也文化出版公司 和遠流所出版 。

國立暨南國際大學 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 葉明亮所指導 陳克瑤的 運用資源基礎理論探討南投縣鹿谷與石門社區發展策略 (2017),提出八通關古道是誰建的關鍵因素是什麼,來自於資源基礎理論。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學與創意應用研究所 許劍橋所指導 簡慧郁的 馬以工的文化與環境保護書寫 (2015),提出因為有 馬以工、社會運動、環境保護、文化資產、報導文學的重點而找出了 八通關古道是誰建的的解答。

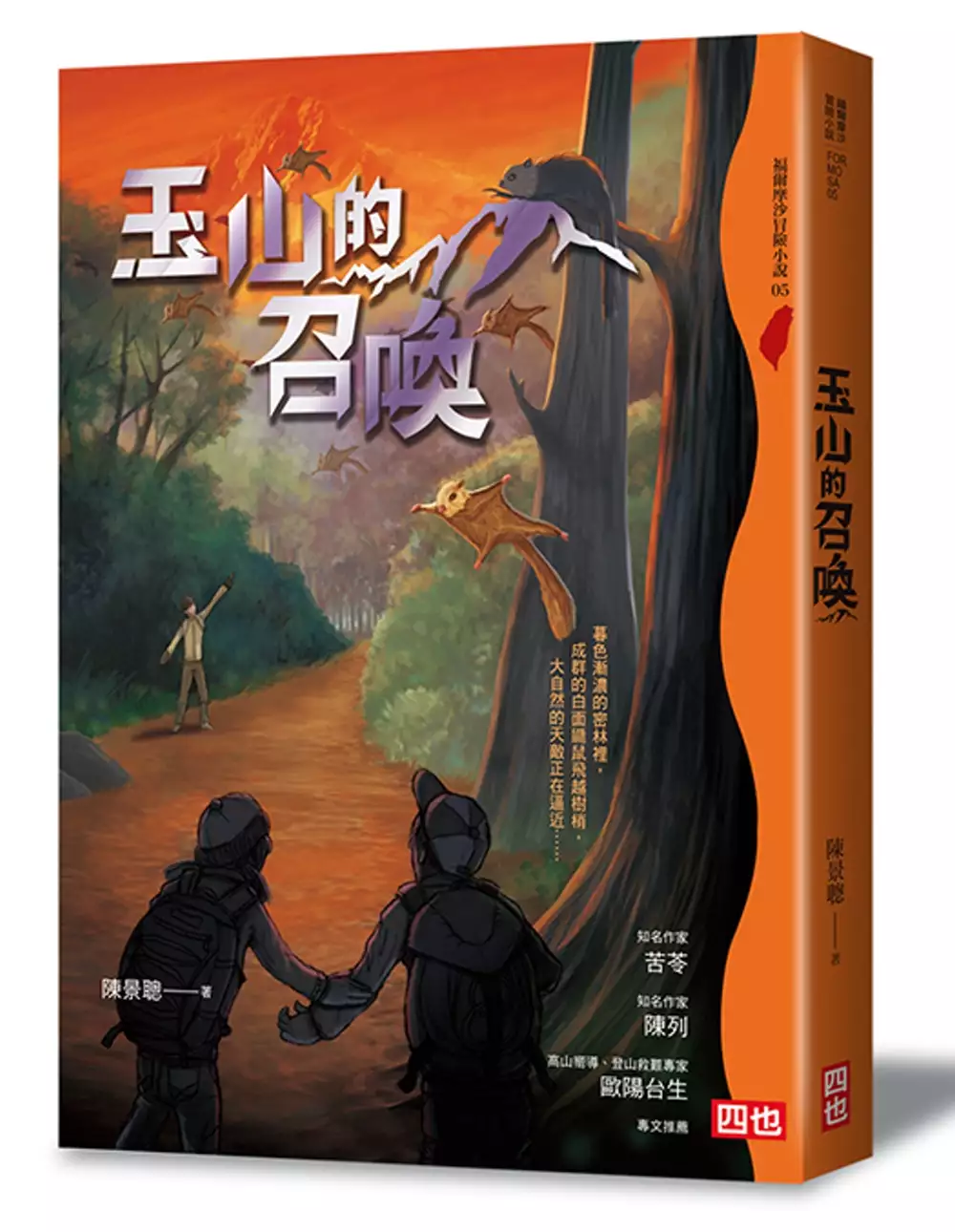

玉山的召喚(二版)

為了解決八通關古道是誰建的 的問題,作者陳景聰 這樣論述:

「爬山,是一個相當考驗體能與毅力的活動, 但是很奇怪,沒有哪一種運動像爬山, 最後一名,獲得的掌聲反而最多!」 玉山頂峰,標高三千九百五十二公尺, 空氣冷冽,全東北亞視野最遼闊的地方, 藏著一位母親深切的愛與玉山的靈魂。 從小與阿公、阿嬤相依為命的志良, 在十二歲生日這天,意外發現媽媽的死因和玉山有關。 他決心登玉山一探究竟,但阿公發瘋似的制止志良。 玉山頂峰藏著什麼祕密?和媽媽的死有什麼關係?阿公為什麼不惜斷絕祖孫情也要阻止志良? 本書特色 1. 本版新增精彩文史彩色附錄--「登山小學堂:聆聽生命的樂章」,建立山野教育、登山安全基本知識。 2.

透過少年登山小說,認識玉山國家公園,培養愛山愛台灣之子,培養挑戰自我與解決問題的能力 。 3. 從登玉山故事中,重新向山學習「體驗/探索/發現」和「導引/覺察/反思」的歷程。 ▍本版新增精彩文史彩色附錄說明 ▍ 1. 登山的行前準備和訓練:認識玉山、體能訓練與認識高山症、確定登山路線、登山裝備。 2. 登山時的行進安全與注意事項:行進時登山技巧、休息時注意事項、休息時注意事項、登山禮節、心智管理。 本書關鍵字:玉山、少年登山小說、山野教育、親情、問題解決能力、山林探索、玉山國家公園 獲獎紀錄 「好書大家讀」優良少年兒童讀物 中小學生優良課外讀物推介

2012「一書一城市」南投縣代表書 臺南兒童文學月優質本土兒童文學圖書 聯合推薦(按姓氏筆畫排序) 自然與人文融會交錯,親情與友愛自然流露,既有奇幻懸疑,又有人性內涵,這樣引人入勝的故事,豈止少年,應是人人愛讀的小說。-苦苓 —— 知名作家 藉由故事的敘述,看見了大自然世界裡的種種神奇和美麗、生機和奧祕。年輕的孩子們,可能仍無法親身上山體驗,但透過閱讀,就會自然地生出對高山的想像和戀慕,甚至願意想要進一步去理解大自然。-陳列 —— 知名作家 《玉山的召喚》真的值得臺灣人一讀,它可以讓我們用心去感受自然萬物皆有靈性,也因為如此,人更要發揮愛物及物的情操,希望讀完此書,也邀

自己的家人,來一趟臺灣聖山之旅。-歐陽台生 —— 高山嚮導、登山救難專家

運用資源基礎理論探討南投縣鹿谷與石門社區發展策略

為了解決八通關古道是誰建的 的問題,作者陳克瑤 這樣論述:

本研究範圍選取南投縣鹿谷鄉鹿谷社區及國姓鄉石門社區作為研究主體,並且運用資源基礎理論探討社區未來可能性,研究發現有的社區擁有得天獨厚的資源,卻不自知。也發現社區雖然缺乏資源。卻能夠以「專案」辦理的方式完成社區共同的目標,因此,可將社區視為一個可以進行實驗工程的場域,策略管理學家Barney(1991)指出當一個組織擁有異質性且不可移動性的核心資源及能力時,將可幫助組織持續發展競爭優勢。本研究發現鹿谷與石門社區在體質能力不一與目標策略設定不同之間產生不同的結果,並做出社區未來可以進行之策略。本研究針對南投縣鹿谷鄉鹿谷社區發展策略有幾點建議:(一)產業資源;茶產業品質方面。務期優質,堤防外來劣質

茶葉混入,以鹿谷茗茶推廣到全球。(二)人力資源:鹿谷社區應可善用豐厚的社會資本與人脈,導入更多的優質非營利團體優良策略並連結中央及地方政府的重新訂定可的發展計畫。(三)文化教育:鹿谷社區人才輩出,可考量規劃成立人才資料庫,依據其專長與教育部樂齡學習系統連結,未來可協助文化園區的興設事宜。(四)引入企業組織資源:鹿谷社區擁有無法取代的觀光與優質茶業等資源,惟仍需設法引進國內外企業機構與開發技術。針對石門社區發展策略建議:(一)強化組織分工與運作模式:家族式的處理公共事務可以迅速處理之優點,但缺點卻是無法系統與體制化的進行策略發展,因此設法學習科層體制分工與分層負責的作法成為社區長期運作之方法。(

二)知識系統化:邀請專業團體學習如何將各項知識系統化保存,並且定期前往專業單位學習。(三)社區文化產業:社區已有山芙蓉劇場,也逐漸受邀演出,社區可以考量引入專業師資協助開發成為在地特色劇場。(四)故事行銷:社區故事多,逐年進行影像紀錄,未來可以結合社區工藝進行故事行銷等文創產業。(五)專業養護機構:結合社區居民的想望與協會幹部訂定的長期目標,社區應可朝向專業機構發展,惟經費龐大需有更多的資源與策略方可達成。

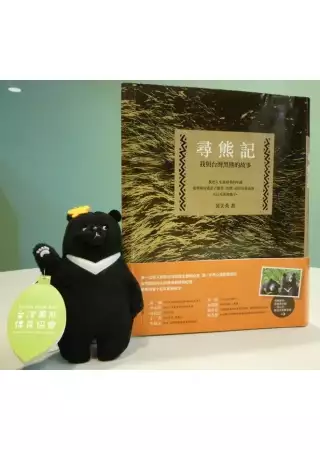

尋熊記保育組合

為了解決八通關古道是誰建的 的問題,作者黃美秀 這樣論述:

◎第一位深入研究台灣黑熊生態的女性,第一手的心路實境筆記 ◎女性觀點的山林故事與冒險紀錄 ◎黑熊保育十五年足跡紀念 ◎王春子故事情境手繪圖十餘幀 我把人生最精華的年歲毫無保留地給了蠻荒、黑熊、原住民和孤寂,可以死而無憾了。──黃美秀 一位年輕的女性,決心獨力挑戰一項不可能的任務。 除了得忍受可怕的蜂螫、山崩、斷橋、颱風,還有會突襲營地的大黑熊,這一切究竟所為何來? 黃美秀,第一位針對台灣黑熊進行長期野外研究的女姓,乍看平凡宛如鄰家女孩,卻擁有不凡的見識與勇氣。一九九六年起,投身台灣黑熊的研究,進入人跡罕至的玉山國家公園深處,逐熊而居,追蹤黑熊的動向,身歷險境,卻不

以為苦。 本書源自於黃美秀從事野外研究期間的記錄手札。除了一窺黑熊習性、研究方法、原住民文化,也從一位年輕女子的心情點滴,看見她如何堅持理念、擁抱夢想。 終究,黃美秀衷心期盼的還是,在世人對台灣黑熊有更多正確的認識與了解後,尊重與珍惜能取代莫名的恐懼,自私和貪婪的食用和捕獵從此不再。 「認養黑寶、支持保育」誠摯邀請您的參與! 保存瀕危黑熊族群的存續,是保育的最終期望。知道我們生長的這塊小島上,也擁有傲人的動植物及生態環境,甚至還有其他大陸所沒有的物種,這何嘗不是我們的驕傲。 現在,支持「台灣特有種-黑熊」的保育計畫亟待您的熱血加入。 「只要您認養一隻黑寶,我們就提撥80

元給台灣黑熊保育協會做為今後的保育基金。」 參與認養活動,請至誠品書店、金石堂書店、博客來網路書店、遠流博識網,邀請您一起「認養黑寶、支持保育」。(活動詳情請上遠流博識網www.ylib.com) 作者簡介 黃美秀 國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授。因博士論文的機緣,自1996年起,黃美秀致力於瀕臨絕種的台灣黑熊的研究及保育,成為台灣第一位長期深入人跡罕至的山區且行蹤不定的黑熊研究者。原住民以「熊媽媽」稱呼她。研究期間,她成功捕捉繫放十五隻黑熊,也成為國內第一個使用人造衛星發報器和直升機無線電追蹤的研究者。 黃美秀對黑熊保育的熱誠和執著,不僅引起許多媒體的關注,也深獲國際的

肯定。2009年榮獲國際熊類研究暨經營管理協會的主席獎(The 2009 President's Award of International Association for Bear Research and Management)。現任世界自然保育聯盟物種存續委員會(IUCN/SSC)的亞洲黑熊專家群共同主席(2006年迄今),也是國際熊類研究暨經營管理協會的常務理事(2009-2012)。 她的研究室(簡稱熊窟)目前發展聚焦於台灣黑熊,以及亞洲其他熊類的研究和保育推廣。雖無法如過去一般頻繁上山,卻已培訓出一批熱愛山林、刻苦耐勞,且具備保育專業的研究生,持續蒐集各項台灣黑熊相關的研究資

料。 在深山捕捉繫放十五隻黑熊的過程中,發現竟有半數以上因為曾誤中獵人非法設置的陷阱而斷掌或斷趾,讓她無法釋懷。面對國寶級黑熊的未來令人堪憂的窘境,她積極和許多單位密切合作,希望能夠整合有限的保育資源和專業人士,有效推動台灣黑熊的各項研究和保育。近年,先後與國內相關單位共同舉辦「台灣黑熊研究與保育研討會」(2007年)及「2009年亞洲黑熊保育國際研討會」,促進國內及國際熊類保育的經驗交流,讓國際看見台灣對於黑熊保育所做的努力。 在一群關心台灣自然土地和台灣黑熊朋友的支持下,2009年1月成立「台灣黑熊保育協會」,希望鼓勵及強化民間力量,共同參與和推動台灣黑熊的保育。這是國內目前唯一專

門針對台灣黑熊保育而設置的民間非營利組織,目前會員約二百人。目的為推廣台灣黑熊的保育及研究,並與國內外保育組織或單位合作及交流,提升我國及其他地區熊類的保育水準。 最終的期望是:台灣黑熊和其他野生動物都可以永遠快樂地徜徉於台灣的山林裡,與人和平共存。

馬以工的文化與環境保護書寫

為了解決八通關古道是誰建的 的問題,作者簡慧郁 這樣論述:

本文旨在探討馬以工的書寫與文化資產保存及環保運動之間的關係,討論其書寫和行動在當代的價值與意義。她以報導文學從事社會運動,早期推動文化資產保存,後來轉向環境保護運動,並鼓吹女性從事環保運動,實踐生態女性主義。在文化資產保存方面,她的書寫呈現三種意識:關注台灣開拓史、為歷史古蹟發聲及保存民族文化資產,並推動板橋林家花園、林安泰古厝、霧峰林家花園及八通關古道等有形文化資產保存。此外,馬以工眼見台灣自然環境因經濟發展而受到破壞,遂書寫《我們只有一個地球》,推動淡水紅樹林、東北角海岸、墾丁候鳥、國家公園成立等自然生態保育運動,掀起環境保育熱潮;她也關心公害問題,以書寫推動反核、反菸害及反毒物汙染運動

,同時提倡資源回收,並對彰濱工業區開發案提出檢討。馬以工以文學和行動促進社會變遷,為台灣保留珍貴資產,是台灣文資保存及環保運動先驅。