八里文化公園整修的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站築間幸福鍋物也說明:築間幸福鍋物唯一擁有自有海產拱應鏈,獨創招牌石頭鍋湯底風味令人回味無窮,以高性價比餐點滿足顧客需求。除海鮮鍋物外提供優質牛豬羊肉火鍋料理,呈現食材原味。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出八里文化公園整修關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文國立成功大學 考古學研究所 趙金勇所指導 戴志家的 考古學文化概念的應用與限制-以牛稠子文化為例 (2018),提出因為有 考古學文化、牛稠子文化、集群分析法、牛稠子遺址的重點而找出了 八里文化公園整修的解答。

最後網站八里滑草則補充:先來破梗介紹一下八里十三行文化公園這次整修完工重新開放小山頭有座7 6公尺滑草場三道快速磨石子溜滑梯還有短程溜索和盪鞦韆沒有滑草板也. 刀具英文 八里文化公園之前 ...

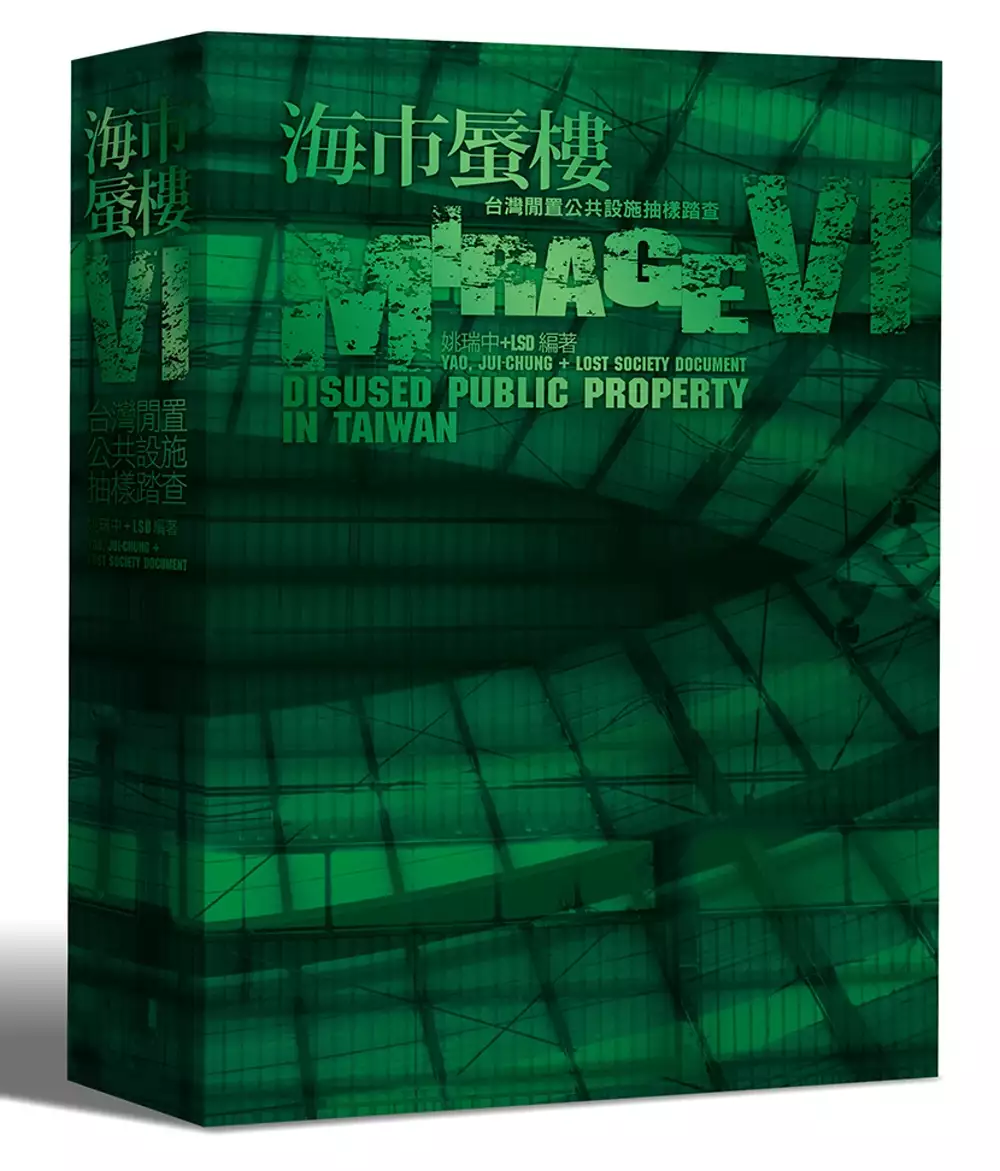

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決八里文化公園整修 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決八里文化公園整修 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

考古學文化概念的應用與限制-以牛稠子文化為例

為了解決八里文化公園整修 的問題,作者戴志家 這樣論述:

當Childe將「考古學文化」定義為一組重覆出現之特定屬性考古遺留叢集後,考古學家即把這一個概念轉化為分析工具,將考古遺址依其遺留分門別類,配合其相對年代及地理分布,形成各地區的時空框架。臺灣全島的考古學文化架構在1979年始初步建構完成,在臺灣眾多細繩紋陶文化遺址中,牛稠子遺址為西南部平原牛稠子文化的代表性遺址,相關資料亦最多,歷年分別提出不同時空的文化期相,但有許多待釐清的部分,因此本研究藉由牛稠子遺址2016年發掘出土之大量陶石器,來探討考古學文化概念的適用性,藉由陶器的質地、類型、數量等進行討論分析,並採用統計學中集群分析法(cluster analysis) 觀察其相關性,進行牛稠

子文化比較研究。有關文化概念以及實際考古材料的驗證後可知,牛稠子遺址其代表器型是以低矮厚重為特徵的雙側簷形脊罐口為主流,但綜觀整個西南部地區,僅於澎湖鎖港遺址可見,但其可能是互動下的結果,而非當地製作;反而是北部地區原先命名訊塘埔文化的八里舊城遺址同樣以其為主流器型,且不同陶類有其流通性,不同器型亦有其分佈範圍。傳統「考古學文化」的結構法則不僅與現今所認知的「文化」概念並不相符,而由實際材料的驗證也可看出,考古學文化非涇渭分明地劃分開來的,實際情況是往往有交叉,考古學文化並無法正確且更真實地反映出「物質表現」的多樣面向。現今臺灣史前文化類緣架構已不足以解釋愈來愈多的新資料,文化邊界應以「動態界

限」為目標,而考古學家所必須面對的問題是如何從眾多的分類中去驗證出真正具有當時文化意義之分類體系。

八里文化公園整修的網路口碑排行榜

-

#1.線上點餐免出門| 門市查詢

肯德基線上點餐外帶外送超優惠,多項KFC超夯美食選擇,BBQ、炸雞、蛋塔等餐點,門市外送外帶首選、歡樂同享大大滿足。 於 www.kfcclub.com.tw -

#2.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

... 八里南冉和獨推中永超-祜以死生有命非由千督書—明月蒴前川序創事云今四海一銃萬里 ... 文化史季計包谦在在跳朝而歸[味。英格建筑名足高南史誨院火謝約 428 郡南便以漢画 ... 於 books.google.com.tw -

#3.築間幸福鍋物

築間幸福鍋物唯一擁有自有海產拱應鏈,獨創招牌石頭鍋湯底風味令人回味無窮,以高性價比餐點滿足顧客需求。除海鮮鍋物外提供優質牛豬羊肉火鍋料理,呈現食材原味。 於 www.jhujian.com.tw -

#4.八里滑草

先來破梗介紹一下八里十三行文化公園這次整修完工重新開放小山頭有座7 6公尺滑草場三道快速磨石子溜滑梯還有短程溜索和盪鞦韆沒有滑草板也. 刀具英文 八里文化公園之前 ... 於 allseasonsprocurement.com -

#5.【新北特色公園】八里十三行文化公園-陶罐意象溜滑梯&滑草坡 ...

八里文化公園 之前有很可愛的米飛兔公仔在此,. 相信不少人都知道,. 日前已經於今年6月初整修開放,. 變成共融式特色公園囉! 於 jackla39.pixnet.net -

#6.十三行文化公園-八里文化公園(特色遊戲場) - 台北

台北- 位在新北八里的「十三行文化公園」鄰近十三行博物館,公園內有大片草地,佔地遼闊,常見親子家庭帶小朋友來此跑跳、放風箏與玩泡泡水。 公園有著很棒的坡地地形 ... 於 www.abic.com.tw -

#7.八里文化公園

提到八里,大家總會聯想到考古遺址、挖掘古器等,為提供民眾一個可以近距離體驗十三行遺址的場域,本處於十三行文化公園建置富有文化特色的遊戲設施,除了有共融式的 ... 於 www.hrcm.ntpc.gov.tw -

#8.新北市八里遊記﹞十三行文化公園碧海藍天 - Incrteediblewaalll

八里 滑草- 八里十三行文化公園20公尺磨石子滑梯、滑草場、滑索考古主題尋寶沙坑共融式鞦韆、翹翹板、天旋地轉、新>新北最新特色公園八里十三行文化公園 ... 整修後重新開放, ... 於 www.incrteediblewaalll.online -

#9.八里文化公園- 遼闊大草皮週休假日親子野餐、遛小孩好去處!

免費最好玩!週六這天原本要帶孩子到米倉國小玩,結果學校在整修禁止進入,於是我們改到十三行博物館附近的【八里文化公園】遛小孩第一次來【八里文化 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#10.新北景點八里文化公園-草地追趕跑跳小朋友最愛滑草坡

... 文化探索的性質,設置以考古為主題的尋寶沙坑,成為北臺灣第座結合文化探索與環境地貌的兒童共融遊戲場。 先來破梗介紹下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放 ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#11.八里文化公園米飛兔- 八里滑草

離八里十三行文化公園車程約4分鐘,兒童遊戲場有7.6公尺的滑草場,三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆,沒有滑草板也沒有關係,現場有小攤販13, 新北景點八里 ... 於 vo2ge9.briards-a-laise.com -

#12.八里城市沙雕展延至11月13日文化公園滑草場明日重啟用

高灘處補充,滑草場因長期使用下耗損,經過高灘處的封閉整修,將在明(8)日重新開放,讓大家繼續滑、玩不停;同時也呼籲,大家一定要遵守各項遊具告示牌 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#13.八里・十三行文化公園八里滑草 - 8Tx56

這公園有什麼好玩呢?有高7.6公尺的滑草區、陶罐溜滑梯、尋寶沙坑、生態池十三行文化公園兒童共融遊戲場,位於新北八里十三行博物館旁的公園,整修後重新開放,有超大 ... 於 8tx56.ttse22.com -

#14.八里十三行文化公園遊戲場

結合八里在地歷史十三行、大坌坑文化,轉化融入遊戲場中,十三行文化再現於立體鏤空陶罐意象設施並結合地形設置溜滑梯、十三行幾何圖樣廣場鋪面、尋寶砂坑內之仿製陶片等, ... 於 www.hrcm.ntpc.gov.tw -

#15.【2023嘉義景點懶人包】100個嘉義好玩景點推薦,20條主題 ...

... 公園. 嘉義景點|交通資訊. 玩嘉義如何抵達景點,交通也是重要條件除了基本款開車 ... 嘉義美拍新亮點-新港香藝文化園區 新港香藝文化園區是座傳統的線香主題館入園免 ... 於 fullfenblog.tw -

#16.八里十三行文化公園:7.6公尺免費滑草場+米飛兔公

八里 又多了一處免費曬小孩的好去處! 將文化考古融入特色遊戲場,有滑草坡、三道長約20公尺的陶罐意象磨石子滑梯~ 於 www.parenting.com.tw -

#17.2022水利年報-新北水漾 - 第 142 頁 - Google 圖書結果

... 八里十三行文化公園周邊景觀改善榮獲第 30 屆中華建築金石獎新月文化廣場改建完工樹林區鹿角溪水門側攤位招商完成河濱公園創意行動餐車攤位一華江招商完成 10 月辦理 ... 於 books.google.com.tw -

#18.【八里十三行文化公園】陶罐意象磨石子滑梯,滑草場,考古尋寶 ...

八里 十三行文化公園兒童共融遊戲場利用公園內既有高低差約7.6公尺的大草坡,增加了大小孩都愛的滑草場及陶罐意象長約20公尺的磨石子滑梯。 於 lovefree365.pixnet.net -

#19.好房HouseFun6月號/2014(No.13)3軌超值抗跌屋出列

... 文化三路、忠孝二路口'鄰近國道]號、桃園機場捷連 AQ 站旁的林口 O ...慟 Pork 暢 ... 八里端引橋至八里連絡道段及淡水端隧道段'預計 20 ] 5 年底發包' 20 ] Q 年完成 ... 於 books.google.com.tw -

#20.洪孟楷- 「盡速填補八里文化公園周邊路面缺陷,讓過年人潮 ...

「盡速填補八里文化公園周邊路面缺陷,讓過年人潮行車更加安全!」 地方會勘不 ... 整修讓現 在運動場出現的表面嚴重損壞、跑道隆起、甚至塌陷已 及多處青苔厚重已經 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#21.泡泡屋退場改造香草花園

... 整修中, ... 八里文化公園露營區占地7787平方公尺,2016年5月廠商「泡泡窩」與高灘處 ... 於 news.housefun.com.tw -

#22.八里城市沙雕展延至11月13日文化公園滑草場重啟用

高灘處補充,滑草場因長期使用下耗損,經過高灘處的封閉整修,在8日重新開放,讓大家繼續滑、玩不停;同時也呼籲,大家一定要遵守各項遊具告示牌的使用 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.八里・十三行文化公園|童心未泯!超長磨石子溜滑梯、滑草場

找一天去溜滑梯吧,太短的溜滑梯還不足夠,位在八里的十三行文化公園,有一座長達20 公尺的大型溜滑梯,用速度與激情把煩惱拋到遠方的遠方, ... 於 tripmoment.com -

#24.來八里曬浪漫!「沙光雕延長」地點、時間一次看滑草場10

△十三行文化公園內的「滑草場」因長期使用下耗損,經高灘處的封閉整修,將在明(8日)重新升級開放。 2022八里城市沙雕展大眾運輸:搭乘捷運淡水線至關渡 ... 於 travel.ettoday.net -

#25.十三行文化公園滑草場重啟首日童遭撞受傷

一名家長控訴,她的6歲女兒,在新北市八里的十三行文化公園 ... 整修完第一天,竟然就發生追撞意外。 遊客:「平日也是滿多人在這邊 ... 於 www.mnews.tw -

#26.八里共融公園 - Vie durable

新北八里新親子共融公園【十三行文化公園兒童共融遊戲場】,有高速磨石子溜滑梯、滑草斜坡、考古沙坑、溜索、鞦韆、湖岸步道,公園內還保留了部分本來的米 ... 於 viedurable.fr -

#27.110年導遊證照輕鬆考(含導遊實務一、二、觀光資源概要)

千華數位文化, 吳瑞峰, 林俐, 陳祥, [華語、外語導遊]. (9)省道快速公路:(限於篇幅,僅列出重要東西向部分) A.台62線:萬里至瑞濱 B.台64線:八里至新店 C.台66線:觀音至大 ... 於 books.google.com.tw -

#28.還能趣- 八里滑草 - Sawi37T

八里 考古公園和文化公園~花海、草地、滑草、溜滑梯~免費又可開心玩半天怎麼樣 ... 整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索 ... 於 sawi37t.kcvip07.com -

#29.淡水巴黎新北市八里文化公園露營區Campinginbali | Xinbei

新北市八里文化公園露營區為新北市政府第一座公辦露營區,全區目前設置24個營位,分別為20個泡泡帳篷,4個草地營位,並提供完善的水電及盥洗設施。附近有挖子... Nguyen ... 於 www.facebook.com -

#30.【北部親子景點】超好玩80個親子農場、親子餐廳推薦懶人包

... 八里一日遊、陽明山、北投泡溫泉,或是各種共融式公園跑跑,對孩子來說都 ... 文化後山夜景,是我們最常去的地方!這篇就來推薦我喜歡的陽明山美食和 ... 於 tisshuang.tw -

#31.新北最新特色公園 八里十三行文化公園 20公尺磨石子滑梯 ...

新北最新特色公園▷ 八里十三行文化公園▷ 20公尺磨石子滑梯、滑草場、滑索考古主題尋寶沙坑共融式鞦韆、翹翹板、天旋地轉、新北溜小孩! 於 eeooa0314.pixnet.net -

#32.天津好玩的地方大全介绍(天津哪里好玩) - 河山旅游

天津其他主要旅游景点:天津热带植物观光园、盘山、天津黄崖关、天津水上乐园、天津天塔湖、天津古文化街、独乐寺、天津海滨旅游度假区、海河公园、石家大 ... 於 hsn2.cn -

#33.門市查詢

桃園市龜山區文化二路211號1樓(位於廣達電腦研發總部大樓,需憑該企業員工證件才 ... 林口文化三門市. 新北市林口區文化三路一段359 號. 基隆南站門市. 基隆市仁愛區港西街 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#34.[分享] 八里萌萌米飛兔公園附正妹母女

... 人協力車只不過八里風挺大的騎起來挺費力的 114123m827p6f1eageez1f.jpg 往八里文化公園路程上看見的 不知名的 算教堂還是餐廳嗎? 不過還在整修中 於 community.htc.com -

#35.八里十三行文化公園兒童共融遊戲場,新北免費親子景點,滑草,溜 ...

八里 十三行文化公園兒童共融遊戲場,新北免費親子景點,滑草,溜滑梯,溜索,考古沙坑新北八里的【十三行文化公園兒童共融遊戲場】是2020年新北新親子共融 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#36.八里滑草- 八里文化公園米飛兔

2.從捷運關渡站轉乘公車紅13 至「十三行先來破梗介紹下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆 ... 於 sfcb.posnes.top -

#37.八里城市沙雕展延長一個月| 中華日報

高灘處表示,民眾來八里除有沙雕展,八里左岸走到底的十三行文化公園兒童遊戲場,也是八里指標景點,尤其場內的滑草場整修完成於十月八日重新開放,讓大 ... 於 today.line.me -

#38.八里親子公園9大優勢(2023年更新) - 宜東花

除了遊戲場的整修,工程也整修既有廁所,並在巴爾巴蘭廣場新增廁所,公園 ... 台北八里左岸有一個秘境「八里文化公園生態池」,竟是這樣的漂亮,來到 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#39.八里城市沙雕展延至11月13日文化公園滑草場明日重啟用

... 文化公園兒童遊戲場的滑草場,經封閉整修後,將在明(8)日重新開放。 圖/2022八里城市沙雕展因觀賞民眾踴躍,因此展期將延長至11月13日。(照片/新 ... 於 innews.com.tw -

#40.好評不斷!八里城市沙雕展加碼延至11月13日

高灘處提到,民眾來八里除了有沙雕,八里左岸走到底的十三行文化公園兒童遊戲場,也是八里指標景點,尤其是場內的滑草場,更是大家必玩景點。滑草場因長期 ... 於 www.watchmedia01.com -

#41.新北八里城市沙雕展期加碼至11/13 快把握最後1個月

1.自行開車-八里區博物館路與忠孝路交叉口(Google map搜尋八里十三行文化公園) 。 ... 整修升級後的滑草場更好滑、更好玩。 圖:新北市高灘處提供. 於 newtalk.tw -

#42.雙北特色公園特輯》新北市、台北市最新最厲害的 ...

▽ 八里十三行文化公園兒童共融遊戲場. 2020年新北最新親子共融公園【十三行文化公園兒童共融遊戲場】,有高速磨石子溜滑梯、滑草斜坡、考古沙坑、溜索 ... 於 bobowin.blog -

#43.尋找麥當勞全台餐廳門市:24H、得來速、遊戲區

哪些麥當勞餐廳門市有24H、得來速、McCafé、兒童遊戲區、免費Wifi 服務?搜尋台灣各地麥當勞餐廳地址、門市電話、營業時間、早餐供應時間馬上了解! 於 www.mcdonalds.com -

#44.新北市親子野餐景點八里十三行文化公園兒童共融遊戲場. 滑草

... 文化公園放風吧! 先來破梗介紹下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆,沒有滑草板也坐 ... 於 8tx56.ttse22.com -

#45.《新北市八里左岸鐵馬樂活行》

... 八里文化公園》水筆仔公園》八里左岸公園》八里渡船碼頭》龍米河濱公園》龍形岸邊公園》關渡橋頭(折返點). 單趟的距離,大約8公里,從關渡橋頭休息後 ... 於 bike.enermax.com -

#46.八里滑草- 八里八里十三行文化公園,超快陶罐磨石子溜滑梯

... 文化公園兒童共融遊戲場,位於新北八里十三行博物館旁的公園,整修後重新開放,有超大滑草坡、沙坑鞦韆、草地野餐,是親子旅遊推薦特色公園遊戲場,本文分享相關景點 ... 於 7xhio93c.bradakuttner.com -

#47.八里城市沙雕展延至11月13日文化公園滑草場明日重啟用

高灘處補充,滑草場因長期使用下耗損,經過高灘處的封閉整修,將在明(8)日重新開放,讓大家繼續滑、玩不停;同時也呼籲,大家一定要遵守各項遊具告示牌 ... 於 n.yam.com -

#48.八里城市沙雕展展期延長至11/13 - 生活

... 八里除了有沙雕,八里左岸走 ... 文化公園兒童遊戲場,也是八里指標景點,場內的滑草場,更是大家必玩景點。滑草場因長期使用下耗損,經過高灘處的封閉整修 ... 於 www.chinatimes.com -

#49.尋寶沙坑、大草坡滑草、20公尺長的溜滑梯>新北|八里景點 ...

... 公園八里十三行文化公園. rrarlible.online; 八里文化公園野餐滑草趣nidBox親子盒子 ... 先來破梗介紹下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑 ... 於 rrarlible.online -

#50.新北八里景點〡十三行文化公園〡巨型陶罐造型滑梯, 滑草放 ...

十三行文化公園位於新北市八里區,原先是座佈滿米菲兔的地方公園,在2020年設置了許多新的遊具,有共融式的鞦韆、兒童翹翹板、刺激的高空鋼索遊樂設施 ... 於 natsuphil.com -

#51.八里文化公園為什麼不推薦?!|確診數字讓人不安? - YouTube

八里文化公園 為什麼不推薦?!|確診數字讓人不安?|一日能玩幾個景點! 4月底從墾丁回來,一週沒出門的我們,來到了 八里文化公園 及竹圍漁港, ... 於 www.youtube.com -

#52.八里一日遊玩樂攻略|在地人帶路!景點、美食一把抓

八里文化公園 在Google上有近3000則評論,還能擁有4.4分的好評價,深受爸媽與小孩們喜愛,是假日踏青遛小孩、寵物的好選擇。除了有眾多有趣好玩的遊樂設施 ... 於 www.gomaji.com -

#53.米飛兔裝置藝術落腳十三行文化公園

記者黃村杉/新北報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知十三行博物館的景致總是讓人留連忘返!館長陳春蘭表示,八里位於淡水河左岸,地理位置得天獨厚,十三行為八里唯一 ... 於 www.storm.mg -

#54.八里滑草 - Découvrir l'Europe

先來破梗介紹一下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆,沒有滑草板也沒有 ... 於 decouvrirleurope.fr -

#55.〖八里十三行文化公園〗6月整修再開放!新亮點7.6公尺滑 ...

先來破梗介紹一下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆,沒有滑草板也 ... 於 almablog.com.tw -

#56.八里滑草- 八里十三行文化公園新北市觀光旅遊網

先來破梗介紹下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆,沒有滑草板也沒有關係,現場有小攤販 ... 於 2kin1w7d.wondebox.fun -

#57.〖八里十三行文化公園〗6月整修再開放!新亮點7.6公尺滑

里城市沙雕展免門票結合光雕超浪漫,逛老街玩沙看海景約會去~ 2022八里城市沙雕展, 八里日遊, 八里左岸日遊, 八里景點, 八里沙雕展亮燈時間, 八里沙雕展停車, 八里沙雕 ... 於 9wigt.saldos-express.online -

#58.八里文化公園阿樂滑草去

先來破梗介紹下八里十三行文化公園,這次整修完工重新開放,小山頭有座7.6公尺滑草場、三道快速磨石子溜滑梯,還有短程溜索和盪鞦韆,沒有滑草板也沒有關係, ... 於 wuixs.usdccircle.net -

#59.新北共融遊戲場~八里十三行文化公園,磨石子滑梯、滑草場

八里文化公園 位在新北市八里區,前身為十三行文化公園,占地遼闊,有大片草皮是孩童嬉戲的好去處. 八里文化公園阿樂滑草去坐在滑草板上從七米高山丘滑下~超嗨超好玩的 ... 於 d7tw.420055.com -

#60.竹塹(新竹)舊城文化騎旅

後站公園旁是原名「中山公園」的新竹公園,是市區目前最大的公園,範圍含 ... 宿舍在辛校長去世後閒置,直到2002年被指定為市定古蹟,整修後市政府將 ... 於 www.mobile01.com -

#61.[蝦皮店到店] 服務據點及門市營業時間

[蝦皮店到店] 門市整修公告. [蝦皮店到店] 如何使用蝦皮店到店收件? 需要其他協助嗎? 立即下載APP聊聊蝦事通. 週一至週日00:00-23:59. 自助服務中心. 週一至週五0900 ... 於 help.shopee.tw -

#62.【新北八里十三行文化公園】全台首創考古遊戲場!20米磨石子 ...

新北八里十三行文化公園遊戲場啟用!交通上搭大眾運輸工具或開車停車都方便,20公尺磨石子滑梯、滑草場、共融沙坑、溜索以及多項遊具通通免費玩! 於 yoyoman822.pixnet.net -

#63.八里共融公園 - verapapel.es

新北八里新親子共融公園【十三行文化公園兒童共融遊戲場】,有高速磨石子溜滑梯、滑草斜坡、考古沙坑、溜索、鞦韆、湖岸步道,公園內還保留了部分本來的米 ... 於 verapapel.es