八里百貨公司的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭漢辰寫的 詩日誌 和陳冠華的 逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠景 和田園城市所出版 。

淡江大學 數位出版與典藏數位學習碩士在職專班 王美玉所指導 郭湘樺的 漂書活動的推廣與參與者經驗之研究 (2020),提出八里百貨公司關鍵因素是什麼,來自於漂書、推廣。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 林義斌所指導 彭忠珮的 臺北中山雙連街區遊客行為與滿意度之研究 (2018),提出因為有 中山雙連街區、遊客行為、遊客滿意度的重點而找出了 八里百貨公司的解答。

詩日誌

為了解決八里百貨公司 的問題,作者郭漢辰 這樣論述:

他的第三本詩集「詩日誌」是從二○一四年開始成形,他陸續收錄自己多年來發表的詩,有些是對時事、有些是對生活、或對情感的抒發,儘管寫作之路艱辛,還必須應付身體的病痛,但是他從沒有一刻停筆,總是在詩行裡寫下一切的翻騰。 尤其是寫詩,早已是詩人生活的一部分,他的散文裡有詩、小說裡有詩,生活裡更是,以前不管我們走到哪裡,只要心有所感,他一定隨手寫下,常常我們都還在喧鬧之中,詩人已靜靜地坐在一隅寫下一切,這本詩日誌即是他走遍各地、閱讀人生所得。

八里百貨公司進入發燒排行的影片

新的一年婆婆在此祝福大家!2020 一月一日 天母一年一度跨年精彩煙火,秩序良好,輕輕鬆鬆即可觀看絢爛的煙花再輕鬆散去

由於天母沒太多夜生活, 人潮也較靜,跨年算是夜裡其中一天最熱鬧的活動

提供高品質的煙火觀賞蠻適合懶得到市區 舟車勞頓與擁擠的壓力,天母人算蠻幸福,可以在自己的小區屬於自己的跨年煙火活動, 攜家帶眷完全沒壓力進出市區

如果離烟爆场地,记得带上口罩哦!如果外围觀看煙火就不會受影響了

愛迎2020愛你愛你 天母!

天母東路煙火只能用精彩萬分熱鬧非凡來形容

但2021將取消 對天母來說是遺憾, 謝謝各商家給天母人過去幾年帶來精彩煙火表演

漂書活動的推廣與參與者經驗之研究

為了解決八里百貨公司 的問題,作者郭湘樺 這樣論述:

本研究旨在探討漂書單位推廣漂書的現況、遭遇的困難以及對於未來的規劃,以及漂書人參與漂書推廣的現況。本研究採深度訪談之半結構式訪談法,訪談新北市圖漂書站與交通部漂書站兩個承辦漂書閱讀推廣之承辦人員以及6位漂書閱讀推廣實際參與閱讀之漂書人等,藉由其承辦及參與經驗,深入瞭解漂書閱讀推廣現況。研究發現漂書採訪書籍來源不足,選書主題上會收到不合適的書籍;漂書標籤以黏貼方式,會有脫落或撕除問題,標籤的功能不足以及漂書貼紙取得不易;實體場域設置,需要考量便利性佳的場域,另外數位場域增設考量;漂書推廣活動上,沒有經費,活動辦理以不定期結合業務宣傳辦理;民眾漂書概念上的問題。依本研究訪談結果分析,提出的建議如

下:書籍來源不足上,建議與便利商店、超市合作,增加書源,並向漂書人宣導,使書籍回漂率增加;選書主題上建議加強宣導選書規範。標籤脫落與撕除問題上,建議以加蓋書章方式;標籤的功能不足問題,可參考國外的方式;漂書貼紙供給上建議以使用相關費用印製或募款方式;漂書貼紙取得不易上,建議能與捷運站合作。實體場域上,建議增設捷運站、百貨公司、便利商店、超市等據點;數位場域方面,建議參考美國Bookcrossing.com或是臺灣iReading的建構方式。漂書推廣活動上,可向民眾、企業募款;活動推廣上,建議不同年齡層、不同族群繼續深耕,活動的宣導性須加強,能有漂書專屬的口號;加強民眾的漂書概念上,招募義工幫忙

宣傳漂書概念,利用數位媒體宣傳(如:官網、FB、LINE)。

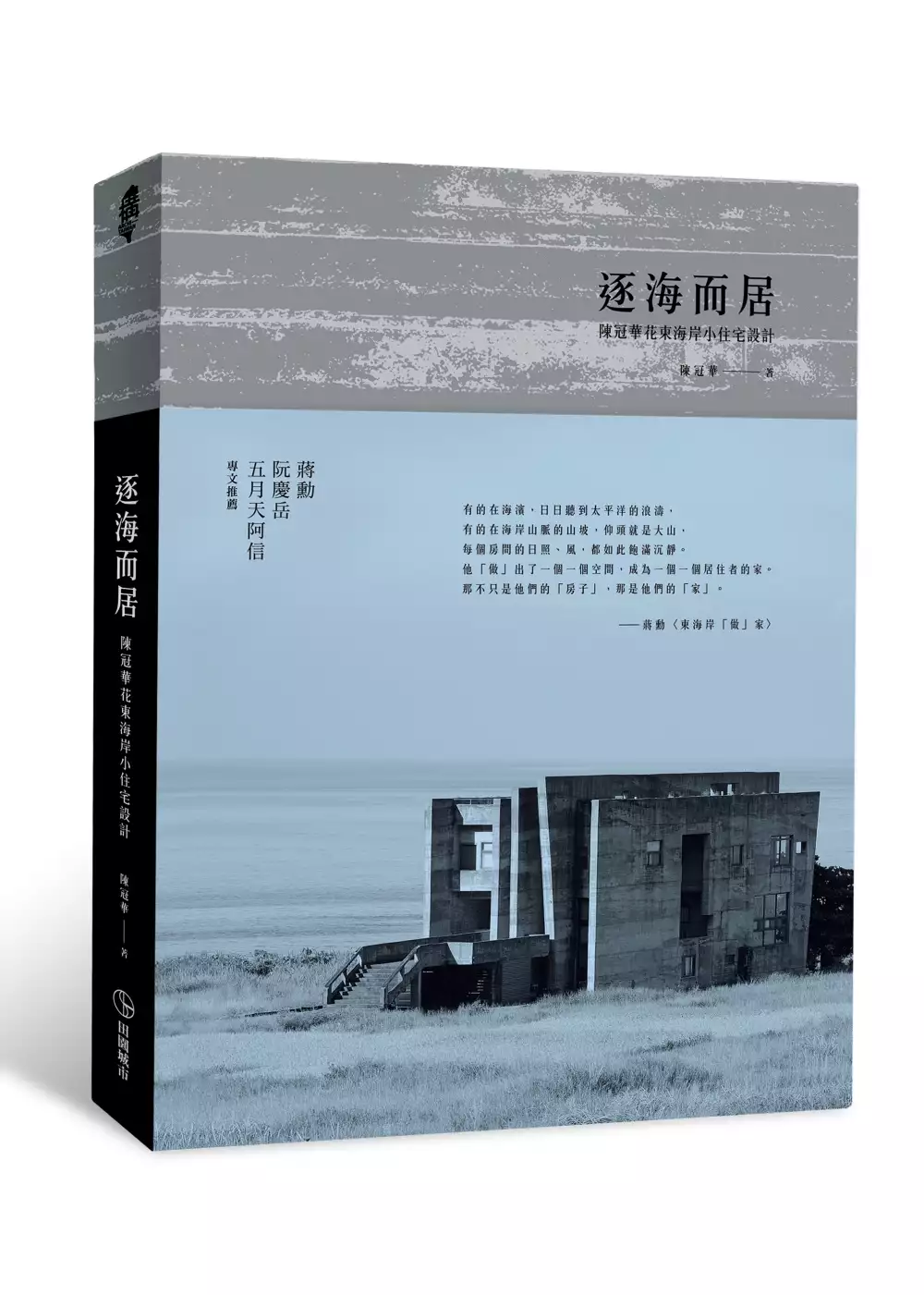

逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計

為了解決八里百貨公司 的問題,作者陳冠華 這樣論述:

有的在海濱,日日聽到太平洋的浪濤, 有的在海岸山脈的山坡,仰頭就是大山, 每個房間的日照、風,都如此飽滿沉靜。 他「做」出了一個一個空間,成為一個一個居住者的家。 那不只是他們的「房子」,那是他們的「家」。 ──蔣勳<東海岸「做」家> 那粗礦表面如電吉他音牆,那厚實結構如爵士鼓節奏, 它同時讚美了又顛覆了建築的歷史與演化。 冠華老師是最搖滾的建築師,創作了全世界最搖滾的「盒子」。 ──第五屆冠華組學生/五月天主唱 阿信 花東海岸公路旁,矗立數棟牆面未經修飾的混凝土建築,這些屋主有陶藝家、醫生、國中老師、民宿經營者,他們先後來到海岸邊定居,透過陳冠

華設計的小住宅,實踐逐海而居的理想。 本書前半部Essay先回顧影響陳冠華至深的居住理論,並由傅柯的異質空間論出發,檢視其以建築思索這座島嶼的歷程;後半部Project則收錄8件重要作品的創作概念、設計圖面以及背後的故事。這20年來,陳冠華以當地的材料、低限的技法與造價、不破壞環境的原則,走出一條不同於業界主流的道路,為台灣當代建築帶來另一種貼近自然的風景。 名人推薦 蔣勳、阮慶岳、五月天主唱阿信 專文推薦 作者簡介 陳冠華 美國俄勒岡大學建築碩士。現任元智大學藝術與設計學系助理教授,曾任教於實踐大學空間設計系與建築系,研究領域為建築設計、建築理論與建築史,並持

續進行建築與室內設計。1988年自組設計工作室,「花東海岸小住宅」是主要的建築代表作品,室內與住宅設計的代表作品則有陳映真宅、蔣勳宅、張曉風宅、詹偉雄宅、劉開工作室、賀澤珠寶與寬庭生活館等。 1993年起,他開始與大直設計團隊於花蓮、台東境內的沿海地區,陸續完成10件個人住宅設計,皆以台灣常見且低技的清水混凝土、預鑄鋼鐵與玻璃建造而成,呈現有如石塊般粗糙的表面質感。每件小住宅的設計時間都長達兩年以上,並透過露宿基地以深入觀察環境,期許以不模仿、不移植、長於斯為出發點,尋找屬於在地的建築形式。 推薦序/ 蔣勳:東海岸「做」家──陳冠華的建築哲學 阮慶岳:直行與迂迴的現代性

五月天阿信:最搖滾的盒子 作者序/ 根於斯地的建築語彙 Essay chapter 1開啟創作的學理基礎 定居與海德格 場所精神與諾伯舒茲 日夢與巴謝拉 重返使用者 chapter 2在地思索與實踐 追尋在地的設計理念 先於設計的居住體驗 低技的建築美學 在此地定居的意義 chapter 3異質的鄉愁 異質空間與傅柯 台北的異質空間 花東小住宅的異質性 總結/歸隱海岸、返回都市 Project 石梯坪高宅──沙漠風情 石梯坪陳宅──石梯灣118 長濱周宅──自用住宅 長濱張宅──光宿 長濱李宅──自用住宅 都歷郭宅──六號交響曲 長濱吳宅與李/江宅──灰黑橘黃、阿朵避

推薦序1 東海岸「做」家 ──陳冠華的建築哲學 認識陳冠華很久了,要追溯到1970年代末,我剛回國,在東海建築系帶一門課。陳冠華是逢甲建築系學生,每周固定跟幾個同學騎摩托車上大肚山,旁聽我的課。 我們慢慢熟起來了,東海下了課,他們就用摩托車載我去逢甲,一起做菜,一起談文學藝術,也一起喝酒。 有幾次徹夜談天,有逢甲建築系的老師王槑,周文吉,談美術,朗讀Winsburg Ohio那本我喜愛的小說,談建築的夢想。清晨,陳冠華載我去搭車,趕回台北上淡江建築系的課。 那就是青春吧,也不覺得累,頭腦裡好像滿滿都是許多單純到可笑的夢想。 然而,並不是每一位建築系的師生都有這

麼多夢想吧!我後來才知道,當時大部分建築系的學生,許多是一頭鑽進考建築師執照的現實,或在老師事務所打工賺錢,一樣沒日沒夜,卻早早變成了職場機器,遺失了理想,心齡日漸憔悴困頓或貪婪鄙俗。 每個人的生命的追求,在年輕時,就可以如此不同啊。 陳冠華是建築系教育裡沒有把自己侷限在只是「營造」狹窄框架的一個,他廣泛閱讀文學,關心美術創作,跟他談日本舞踏的「白虎社」「山海塾」,跟他談電影裡的伯格曼或費里尼,他都不陌生。 如果沒有生活,怎麼會有建築? 如果沒有人的關心,怎麼會有建築? 有時候在一個現代城市,看著一棟一棟標奇立異粗糙醜陋的大樓,昂貴的造價,不在意環境的材料,沒有人

關心的造型,閉塞的空間。彷彿看到的不是建築,而是現代惡質資本主義城市文明的心靈縮影,炫耀而又焦慮、誇張而又空虛、自以為是而又苦悶不堪,沒有出路,像無頭蒼蠅,像困在獸籠裡失心的動物。 建築還有不同的可能嗎? 博取著權力者的野心,討好富豪們的貪婪,土地不再是人民的土地,如此被掠奪,被霸占,被炒作,那麼,一個建築師還可以做什麼? 台灣,這個島嶼,是誰挖去了整片的山坡?是誰砍光了一個山頭上的樹木?是誰污染了清淨的自然?是誰在美麗的海岸沙灘製造恐怖的飯店?是誰讓學校的校園教室變得如此鄙俗?是誰讓公共的火車站、捷運站如此張揚霸道而難看? 建築師可以做什麼?建築,只是那個權力者與富

豪們勾結的行業嗎? 一個沒有文化底蘊的營造商,支使著多少建築師,在這島嶼上,處處破壞自然,破壞山,破壞海,破壞森林、溪流、稻田,支使建築師,為了炒作獲利,割裂土地,這樣的「建築」,到處都是,挖山、砍樹,破壞環境,數百億、數千億的資產「營造」的企業,官商勾結,建立龐大的王國,這王國中,有多少來自各個大學建築系的老師和學生,有多少建築師參與其間,使這島嶼的土地海洋變得面目全非。 建築,還有其它可能嗎?在官商勾結的罪惡裡,建築師,能夠清醒知道:土地應該是人民的土地嗎? 不尊重土地,不尊重自然,不尊重人,建築師,究竟要做什麼? 陳冠華在奧勒岡讀建築時,我去看他,我們開車走美國西

海岸一號公路,山與海澎湃壯闊。陳冠華告訴我他正研讀的亞歷山大學派的建築理論,一個建築師,不是急著表現自己,張揚自己設計的「偉大」,而是先了解周遭自然環境,了解自然生太氣候,了解社區文化的傳統記憶,了解居民生活裡的需要,了解人在空間裡的感覺── 我對亞歷山大學派了解不深,但是經過冠華的轉述,我開始思考:為什麼島嶼建築廣告上的「設計」常常讓我懷疑,那些在媒體上被過度渲染的建築師,像開佈道法會一樣在巨蛋中夸夸而談,那是建築嗎?那是建築師嗎? 冠華在這個一再被汙染扭曲的行業中,一定比我感觸更深吧! 但是我們偶然一起去看法國最古老的沙特爾大教堂,看到一千年來矗立在大地上的高塔尖頂,鐘聲

至今傳遍原野,黃昏時分,遠近農民,都還在鐘聲響起時停止工作,低頭祈禱,感謝一日所得。我們也常談起一千兩百年前鑑真和尚修建的唐招提寺,在奈良僻靜的角落,如此謙遜安靜,無視於眼前一切喧囂罷道的繁華。 我跟冠華說:那不只是建築,那是一種堅定不移的信仰。 是的,建築如果沒有信仰,會變成什麼?建築師,沒有信仰,會變成什麼? 建築,只是個人沽名釣譽的把戲嗎?建築師,只是在官商勾結的罪惡裡扮演穿針引線的伎倆的人嗎? 冠華長時間在大學建築教育裡工作,帶著學生上山下海,以近二十年的時間,共同試圖摸索這個島嶼的建築,有沒有可能走出一條不同於目前「業界」的道路。他持續在花東海岸實驗的亞歷山大

學派的理想,跟業主溝通,用當地本土的材料,以低廉的造價,不破壞自然環境的原則,開始建造一棟一棟不顯眼、低調、樸素的建築。有的在海濱,日日聽到太平洋的浪濤,有的在海岸山脈的山坡,仰頭就是大山,每個房間的日照、風,都如此飽滿沉靜。他「做」出了一個一個空間,成為一個一個居住者的家,有做陶藝的,經營民宿的,退休的老師,他們沒有太多儲蓄資本,但是我去看他們,去住,都感覺到他們的滿足快樂,那不只是他們的「房子」,那是他們的「家」。 惡質的島嶼建築,使都市居民都失去了「家」,流離失所,只是用昂貴的金錢買一個讓自己痛苦的「殼」,把自己囚禁起來。 建築,使人無「家」可歸。 陳冠華持續的努力,在

東海岸為想落土生根的人「做」家,使她們不再流離失所。冠華的一棟一棟建築,是他帶著一屆一屆建築系學生做的實驗,是彌足珍貴的建築作品,也更是彌足珍貴的建築教育的理想。 多年來冠華在東海岸「做」的家,讓人安居下來,沒有太多人知道,也沒有太多報導,但是我想他實踐著自己相信的建築哲學,他帶著學生,實踐一場默默的革命,建築的革命,建築教育的革命。 美學評論家/蔣勳 2014年6月29日夏至後八日蔣勳於八里米倉村 推薦序2 最搖滾的盒子 很久很久以前,人類學會了製造一種「盒子」。 這種盒子,是能觸發很多感覺的製品,盒子為我們帶來安全感、歸屬感、愉悅感,當我們置身其中。盒子帶來的

不只是感受,事實上,也充滿了實用的機能,盒子改變了我們的生存方式,從此我們不必餐風露宿、幕天蓆地,這些盒子,上能遮蔽烈日與暴雨,下能遠離瘴癘與洪水,側能防禦牲禽獸與盜竊。於是人類再也離不開盒子,而盒子的進化史,便展開了。 不停進化的盒子,有了越來越多的機能,對應著天上的繁星,地表生長出無數的盒子。人們開始把盒子散落在鄉村,或堆疊在城市。製造盒子的工法技術與機能規模,漸漸龐大而繁複,所以設計與建造盒子的權力,也漸漸從平民百姓與地方匠師,集中到名為「建築師」的人手上。 上帝決定我們眼前的風景,需要經過地殼運動、風吹雨淋,動則花費百萬甚至千萬年,而居住在現代社會的我們,把決定風景地貌的權

力,交給了建築師。這群傳承西方菁英建築教育的勇敢實踐者,用短於上帝數百數千倍的時間,制定並建造了集合住宅、學校、醫院、水庫、別墅、市政府、辦公樓、體育場、遊樂場、百貨公司、和所有擁有華麗名稱的建案。 我們用一生的時間,穿梭在盒子與盒子之間。我們欣賞並評論盒子,用一輩子的時間賺錢購買盒子,我們甚至出國去看不同的盒子。我們在盒子裡出生、成長、相愛,在盒子裡生殖、衰老、死去。我們很少有那麼信任一種人,這樣決定我們的生命的品質,左右我們的命運,即使我們從不認識他們,不知道他們是否讀詩、是否旅行、是否鍾愛藝術、是否關心我們的生活,我們依然把自己交給了他們。 有幸認識「他們」其中的一位,他是建

築師,也是影響我最深的老師──陳冠華先生。他如何改變並重新建築我的生命,不在此贅述,因為那只是他數十年教學生涯其中的一小片段了。難能可貴的是至今他依然付出無限的時光,一年又一年陪伴終於從聯考中解脫的同學們,重新建築心靈、美感、經驗、與所有無以名狀的生命品質,如同當年的課堂,我們常與老師一起從午餐的福利社,不間斷上課到共迎晨光的美而美。 平克佛洛依德即將推出新作的這年,冠華老師也終於將他的思考與實踐付梓出版了,我們將看到一位建築師冒險、自省、實踐、突破的心路歷程。那年,有幸參與花東海岸的第一號建築,數次和老師與設計團隊在石梯坪海岸露營,我們親身體驗基地的風、光、夜空與海洋,讓基地不再只是基

地。而後,冠華老師以每兩年一個設計的步伐,結合在地工匠共同深耕,在亞洲與太平洋的交界點實現了九座搖滾史詩般的建築篇章。 這些年我隨著巡演,經歷了不同國度、無數華美或巨大的建築,但始終無法忘記第一次走入冠華老師作品的震撼與感動,它在那片山海的交界那麼特立獨行卻又如此融合天地,那粗礦表面如電吉他音牆,那厚實結構如爵士鼓節奏,它同時讚美了又顛覆了建築的歷史與演化。在我心中,冠華老師是最搖滾的建築師,創作了全世界最搖滾的「盒子」。 第五屆冠華組學生/五月天主唱 阿信 根於斯地的建築語彙從1993年開始,大直設計工作室的設計團隊於花蓮、台東境內的沿海地區,陸續完成了8件個人住宅建築設計,

它們全都位於海岸山脈與太平洋間的臨海基地上,有著十分厚重的量體,並以台灣常見且低技的清水混凝土、預鑄鋼鐵與玻璃建造而成,呈現出有如石塊般粗糙的表面質感。我們私底下稱這些地緣、風格與特色相近的作品為「花東海岸小住宅」(本書簡稱為花東小住宅)。和花東在地樸質、一致的聚落景觀相比,這些零星散佈在台11線兩旁、裸露著未經修飾牆面的水泥建築,常常因為其特殊的造型與風格,被行人誤認成廢墟或是未完工的建築。由此可以發現花東小住宅之於在地聚落,其實存在著某種異質的特性。只不過,我們並不是在一開始就認知到花東小住宅的異質性,而是直到近幾年才了解,探索此異質性是件極待努力的事情。在此系列花東小住宅的設計中,我們期

許可以不模仿、不移植、長於斯為出發點,跳脫西方主流的建築視野,尋找符合在地特色且屬於台灣本土建築形式,同時亦盡力讓業主的生活需要與想像契合,以協助使用者在東海岸定居,達到合於用之目的。為此我們刻意將每幢住宅的設計階段拉長至兩年以上,保留足夠時間對設計稿進行反覆辨證與調整,待作品有足夠的成熟度以後才開始施工,以確保其最終的空間品質。所以設計團隊需投注長期的時間與心力,熟悉基地與週遭環境,並反覆思考住宅空間的設計。因此在意識到花東小住宅的異質特性以前,我們其實認為目前所建立的建築語言及成果,雖不能算是盡善盡美,卻是我們在處理「台灣東部臨海理想住宅設計」時所能找到的最佳方案,並可以融洽地與東海岸的在

地景觀共存。

臺北中山雙連街區遊客行為與滿意度之研究

為了解決八里百貨公司 的問題,作者彭忠珮 這樣論述:

臺北中山雙連街區因其歷史背景而具有特殊之人文藝術特色。為發展街區之觀光並吸引人潮,必須瞭解遊客之特質與滿意度之影響因素。本研究旨在:(一)瞭解中山雙連街區之遊客特質及行為;(二)探討中山雙連街區遊客滿意度;(三)探討遊客特質及行為與旅遊滿意度之關係。本研究自107年10月1日起至107年11月15日止,於臺北市中山雙連街區之公共空間發放問卷,問卷內容包含遊客基本特質、遊客旅遊行為與遊客滿意度,本研究總共發放448份問卷,回收有效問卷共計433份,並以SPSS統計套裝軟體進行資料分析。除了整體滿意度,探索式因素分析將遊客滿意度分類為「環境因素滿意度」及「體驗感受滿意度」。多元迴歸模型顯示,在控

制了遊客人口學基本特質之後,來參加節慶活動者,滿意度顯著比來用餐者高;在百貨公司用餐者,滿意度顯著比小吃店用餐者高;造訪次數五次以上者,各項滿意度顯著比僅造訪一次者高。本研究對未來提升遊客滿意度之建議如下:(一)可結合街區特色的節慶活動,以主題性吸引遊客造訪;(二)提供套裝行程整合街區行銷,增加遊客停留時間;(三)透過網路社群媒體進行口碑行銷;(四)加強故事行銷,給予遊客一來再來的理由。