公辰港拍攝地點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高行健寫的 靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程) 和高行健的 靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程,獨家附贈高行健親簽畫作藏書卡)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站天氣預報蘆洲也說明:2017-07-30 · 拉拉山的秘境,12公尺高懸吊式繩梯,超過200種以上的蝴蝶和鍬形蟲、天牛等甲蟲,電影《賽德克巴萊》的拍攝取景地,超適合親子旅遊,讓我們深入古道秘境!

這兩本書分別來自國立臺灣師範大學出版中心 和國立臺灣師範大學中心所出版 。

南華大學 應用社會學系社會學碩士班 蘇峰山所指導 黃桔誠的 台灣Cosplayer之認同類型與認同建構 (2020),提出公辰港拍攝地點關鍵因素是什麼,來自於自我認同、媒體圖像、場次、網路社群。

而第二篇論文國立政治大學 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 連弘宜所指導 張育璇的 ISIS崛起對美俄在敘利亞競合之研究 (2019),提出因為有 敘利亞、美國、俄羅斯、伊斯蘭國的重點而找出了 公辰港拍攝地點的解答。

最後網站韩式渔村恰恰恰 - 留园則補充:剧中的小渔村公辰,并不在故事人物所多次强调的江原道,而是在庆尚北道,取景地 ... 除了《海岸村恰恰恰》,2019年的《山茶花开时》也曾在这里拍摄。

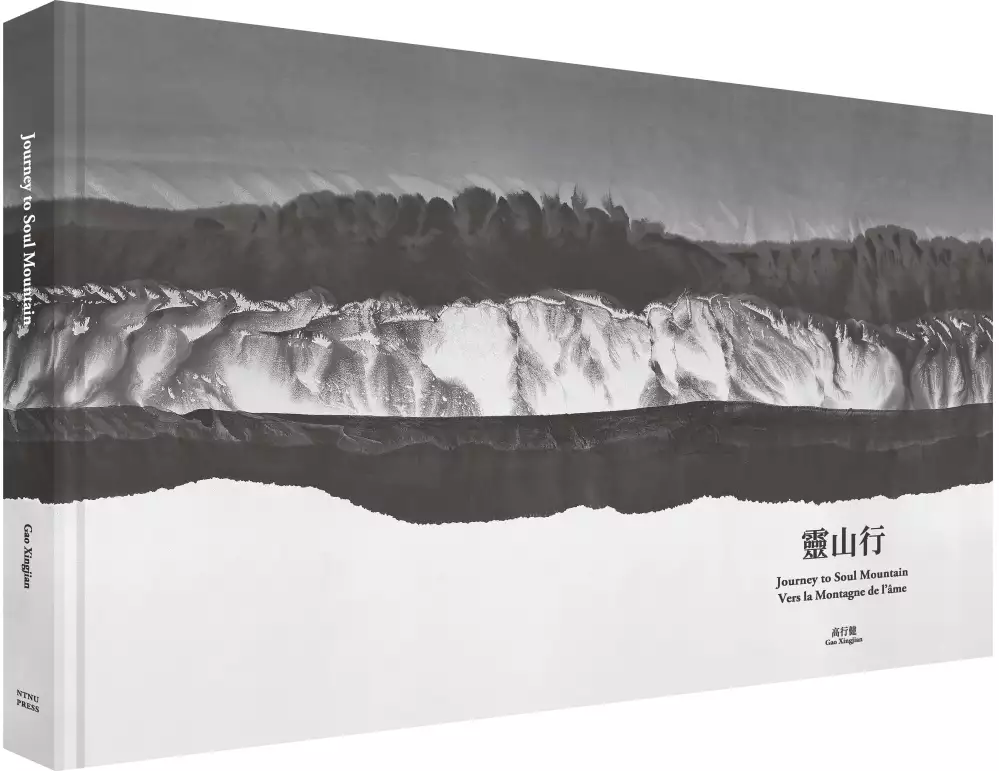

靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程)

為了解決公辰港拍攝地點 的問題,作者高行健 這樣論述:

如何超越人生存的種種困境達到清明的意識? 一台相機,一萬五千公里的長途跋涉 一百張攝影作品,四十幅畫作 現實的攝影,心象的模寫 勾畫出創作《靈山》的內心歷程 《靈山行》影畫集收錄高行健於1982到1985年間橫穿長江流域、青藏高原、雲貴地區所拍攝的照片,經過高行健精心策劃和選編,以一百張照片的影像,與四十幅1979到2015年間創作的畫作,來反映作者內心不斷叩問探索的心象,重構啟發出《靈山》這本巨著的史詩旅程。 繪畫與語言的表述兩者並行不悖,既非前者圖解後者,而用語言去描述圖像也枉費心機。這是兩種不同的思維方式,盡可以相互溝通,卻各有各的方式和魅力。而人的心象既超越國界,又

超越語言,語言最多只給個提示。 高行健:「《靈山行》這本畫冊,既獨立於小說《靈山》,也可以當作小說的另一種參照。讀者如果能從中得到些啟發和愉悅,編者也就十分欣慰。」

公辰港拍攝地點進入發燒排行的影片

日本直播復活啦~今次Mika要帶大家逛逛疫情下的上野,看看緊急宣言結束後的阿美橫丁是否已經回復熱鬧,再到上野公園賞櫻!聽說中目黑那邊會有管理員趕人,也封起了部分地方不讓民眾賞櫻,不知道上野公園這邊情況如何?今年不准野餐賞櫻?

3月31日下午12:30(香港時間),一起通過直播抓住櫻花的尾巴吧!

日期:3月31日

時間:12:30

地點:東京上野(阿美橫丁、上野恩賜公園)

by Likejapan_mika【Facebook專頁】菜鳥mika的東京物語 https://www.facebook.com/likejapan.mika

---------------

相關影片:

【日本直播】東京賞櫻2021!來看晴空塔下的舊中川河津櫻吧~

https://youtu.be/_zSn23xxlHk

【日本直播】十萬個移居日本的理由!我們為甚麼離開香港?為甚麼選擇東京?有沒有後悔過?

https://youtu.be/-BnkWym8iTk

【18禁】潛入日本新宿黑社會地盤&紅燈區 東京最危險街道歌舞伎町!|《菜鳥Mika過日辰》#18 冒著生命危險潛入歌舞伎町深處!

https://youtu.be/8nh4yXwzBQo

【日本櫻花景點】尋找東京台場櫻花秘景!ft.台場地標現況2021|《菜鳥Mika過日辰》#19 台場櫻花大道

https://youtu.be/EqVhz7TIis0

開箱拆蛋!直擊最新秋葉原JR站內「成人向」扭蛋店(非18禁不要想太多),3000YEN用來扭了甚麼?

https://youtu.be/nc1mhthxrf4

【疫情下的日本】東京秋葉原散步2021!來看看模型、扭蛋、夾娃娃店的店內現況(大量女僕出沒注意)

https://youtu.be/41NE_ZuSc3E

【疫情下的日本】東京下町御徒町散步 ft.《天竺鼠車車》大阪燒、《孤獨的美食家》拍攝場地!

https://youtu.be/2GWzd-Sp9Ic

【疫情下的日本】飲食店結業潮?重遊東京最長古書街神保町>御茶之水>水道橋

https://youtu.be/tLGrPv3RnZ4

#東京 #上野 #日本

台灣Cosplayer之認同類型與認同建構

為了解決公辰港拍攝地點 的問題,作者黃桔誠 這樣論述:

在台灣Cosplay圖像來自兩報導,和Cosplayer的論述。1996年後台灣媒體以「角色扮演」作Cosplay的中文翻譯。報導的圖像隨時間不同,從第二世代的「群魔」,第三世代「奇裝」轉向第四世代的「男性凝視」。一般民眾藉由媒體認識和了解Cosplay,報導帶來更多的參與者,提供Cosplay社群反對外界定義的凝聚力,從而Cosplayer以實踐和論述創造別於外界的認同圖像。 現有的研究大多著重於將Cosplay做為目的,探討在迷文化、亞文化、青少年文化和性別解放等較宏觀的範疇,缺少以Cosplay場域脈絡的論述、實踐和抵抗策略,形成對認同層面的討論。因此,本研究希望以Cosplay

er社群為對象,探討Cosplay做為自我認同的手段,如何在場次與網路社群中,去理解與經驗Cosplayer的前後台邊界、攝影與論述型態,以及她們如何從媒體事件中獲得怎樣的意義,建構自我認同的圖像。本研究於2014年到2021年間,在Cosplay活動場次與網路社群採取深描法與田野觀察法,透過立意抽樣進行。 Cosplay來自粉絲對於二次元作品的三次元再現,但再現的脈絡在台灣具有雙重斷裂性,來自歷史Cosplay因外來文化的歷史脈絡斷裂,及台灣社會藉由媒體認識Cosplay。斷裂歷史的脈絡使Cosplay在台灣獲得再定義的空間,然而定義的話語權,始終受到壓抑;使Cosplay被直觀與形式框架

。網路社群的興起帶來Cosplayer的話語權,透過網路社群形成自己的言語方式,但網路同時帶來內部的輿論戰。技術條件改變使Cosplayer獲得能動性,然而輿論戰最終又成為Cosplayer的壓抑性。在網路社群的圖像建構下,「Cosplay」逐漸成為一種明確的形式方式,透過探索Cosplayer在社群的養成過程可以發現:在網路社群的治理之下,Cosplayer的認同形式正悄悄改變。 本研究透過考察論述類型指出Cosplay做為一種再現的表現形式、身體美學、技術所組成的價值,如何將迷群的二次元(紙本)幻想,實踐在三次元(身體),轉變成一般人能解讀的形象與情緒。最後希望藉由了解Cosplayer

不同層次的身體經驗,讓建構對Cosplayer而言有意義、再脈絡的分析架構。

靈山行(啟發《靈山》的史詩旅程,獨家附贈高行健親簽畫作藏書卡)

為了解決公辰港拍攝地點 的問題,作者高行健 這樣論述:

獨家贈送 高行健畫作《妙不可言》親筆簽名藏書卡 如何超越人生存的種種困境達到清明的意識? 一台相機,一萬五千公里的長途跋涉 一百張攝影作品,四十幅畫作 現實的攝影,心象的模寫 勾畫出創作《靈山》的內心歷程 《靈山行》影畫集收錄高行健於1982到1985年間橫穿長江流域、青藏高原、雲貴地區所拍攝的照片,經過高行健精心策劃和選編,以一百張照片的影像,與四十幅1979到2015年間創作的畫作,來反映作者內心不斷叩問探索的心象,重構啟發出《靈山》這本巨著的史詩旅程。 繪畫與語言的表述兩者並行不悖,既非前者圖解後者,而用語言去描述圖像也枉費心機。這是兩種不同的

思維方式,盡可以相互溝通,卻各有各的方式和魅力。而人的心象既超越國界,又超越語言,語言最多只給個提示。 高行健:「《靈山行》這本畫冊,既獨立於小說《靈山》,也可以當作小說的另一種參照。讀者如果能從中得到些啟發和愉悅,編者也就十分欣慰。」 作者簡介 高行健 國際著名的全方位藝術家,集小説家、戲劇家、詩人、戲劇和電影導演、畫家及思想家於一身。1940年生於中國江西贛州,1988年起定居巴黎,1997年取得法國籍。2000年獲諾貝爾文學獎。 他的小説已譯成四十種文字,全世界廣爲發行。他劇作在歐洲、亞洲、北美洲、南美洲和澳大利亞頻頻演出,達

一百二十多個製作。他的畫作也在歐洲、亞洲和美國的許多美術館和畫廊展出,已有九十次個展,出版了三十多本畫冊。近十年來,他又拍攝了三部電影詩,融合詩、畫、戲劇、舞蹈和音樂,把電影做成一種完全的藝術。 他還榮獲法國藝術與文學騎士勳章、法國榮譽軍團騎士勳章、法國文藝復興金質獎章、義大利費羅尼亞文學獎、義大利米蘭藝術節特別致敬獎、義大利羅馬獎、美國終身成就學院金盤獎、美國紐約公共圖書館雄獅獎、盧森堡歐洲貢獻金獎;香港中文大學、法國艾克斯―普羅旺斯大學、比利時布魯塞爾自由大學、臺灣的臺灣大學、中央大學、中山大學、交通大學和國立臺灣師範大學皆授予他榮譽博士。 此外,2003年

法國馬賽市舉辦了他的大型藝術創作活動「高行健年」。2005年法國艾克斯―普羅旺斯大學舉辦《高行健作品國際學術研討會》。2008年法國駐香港及澳門總領事舘和香港中文大學舉辦了「高行健藝術節」。2010年英國倫敦大學亞非學院舉辦《高行健的創作思想研討會》。2011年德國紐倫堡―埃爾朗根大學舉辦了《高行健:自由、命運與預測》大型國際研討會。同年,韓國首爾高麗大學舉辦《高行健:韓國與海外視角的交叉與溝通》,韓國國立劇場則舉辦《高行健戲劇藝術節》。2014年香港科技大學高等研究院舉辦《高行健作品國際研討會》。2017年國立臺灣師範大學舉辦《高行健藝術節》。2018年法國艾克斯―馬賽大學圖書館設立《高行健

研究資料中心》。2020年國立臺灣師範大學圖書館設立《高行健資料中心》。現任國立臺灣師範大學講座教授。 序言 繪畫作品 攝影作品 高行健著作 序文 臺灣的朋友們希望我八十歲壽辰也是《靈山》出版三十周年之際出版一本我的新書。我由衷感謝朋友們的盛情,可惜這所謂耄耋之年已力不從心。但細細琢磨,何嘗不可舊作翻新,把當年啟發我寫這部書的老照片翻出來,幸好臺灣國立師範大學圖書館已經把這些老膠卷加以數位化處理,打開電腦便歷歷在目。 這些照片2017年在台師大首次得以展出,之後,新加坡的誰先覺畫廊和臺北的亞洲藝術中心在舉辦我的畫展之際,也選了若干張照片配

合參展。新近在法國中部文藝復興之地索蒙城堡舉辦我的《呼喚新文藝復興展》出的畫冊,出乎我意料,畫作之外竟然選用了上十張照片,並且給我諸多稱謂又加上個攝影家的頭銜。 我倒是愛好攝影,追述起來已有五十年的經驗。可從未自認為攝影師,沒想過辦攝影展和出畫冊,更沒有把攝影當藝術創作,純粹是一種消遣。上世紀七十年代初文革期間,我下放到皖南山區農村,為了同農民打成一片,能在此安度一生,拿個相機,給農家拍全家福照。小鎮上的照相館老闆的兒子學木匠,我買了他兩件粗製的桌椅,便可以使用他的暗房,沖印膠卷和照片,送給農家。我也藉此拍攝些山鄉的風景,聊以自慰。這本影集中的《雨中行》和《農家》便是我那時的攝

影。 影集中除了這兩張,其他的照片都是我1982到1985年間數次長途跋涉時拍攝的。最長的一次是1983年,北京人民藝術劇院上演的我的劇作《車站》被禁演,我匆匆離開北京南下,奔蠻荒之地去當野人。橫穿長江流域八個省、七個自然保護區,行程達一萬五千公里。五個月後,那場所謂「清除精神污染運動」不了了之,我才回到北京。此外,還有幾次長途旅行,或青藏高原,或東海之濱,既去過長江的入海口,那一望無際泥水彌漫地質學稱之為的海塗,也遊過風光秀麗的江南水鄉。從大熊貓出沒的臥龍原始林區到盛傳野人的神農架,從三峽中的鬼城豐都到屈原的故鄉秭歸;從苗、彝、土家、羌人和藏族的村寨到天臺山的佛廟、武當山的道

觀;北從黃河故道南至海南島,拍了數千張照片。 當時我有個日本簡易的Sony相機,一位北京電影製片廠的朋友替我買過期處理的電影膠卷,按公斤計價很便宜,一大盤可以裝十幾圈膠卷。我任編劇的北京人藝劇院有暗房,可以使用。但這些沖洗出來的底片我在中國的時候大都沒有印成照片。只是我1987年底應邀出國,向劇院請了一年的創作假,答應給劇院寫一部神話史詩劇《山海經傳》,也帶上一小包各地拍攝的膠捲和幾本旅途做的筆記,作為提示,好繼續寫《靈山》。至於留在中國的那許多膠卷,如同我的書畫和手稿,如今都沒有下落。 把攝影作為藝術創作始於我拍電影的時候。2003年馬賽市舉辦高行健年,這大型

的創作計畫讓我大學時就做的電影夢終於有了著落。在兩位拍數位影視的朋友幫助下,拍攝了我的第一部電影詩《側影或影子》。我們沒有經費,只是這馬賽計畫中的歌劇《八月雪》和戲劇《叩問死亡》排練的時候,以及我做畫展的同時,搶拍和加拍一些電影鏡頭。所以每個鏡頭都得精心策劃,我先用相機取景,出示給攝影師和演員們看,畫面和演員的表演也得十分精確。之後,我拍的另外兩部電影詩《洪荒之後》和《美的葬禮》,也是如此。攝影對我來說,不只是記錄個場景,還同時講究選景、圖構和表演,如果有人物納入鏡頭的話。 面對四十年前這些舊照片,首先得選出一些影像質地尚可的加以修整,再適當剪裁,調整光線和黑白的層次與對比。然

後再精選編輯,十分費心,絕不亞於電影影片的剪輯。小說《靈山》自有一番精心的結構,這一大堆照片無法納入,得先選出圖像,再重新建構,當來至現實的影像終於能構成個旅程,這《靈山行》也就成行了。 在愛爾蘭首府都柏林舉行的世界高峰會議上,和我同時獲得美國終身成就學院金盤獎的美國前總統克林頓祝賀我,同我握手時通過翻譯對我說:「《靈山》是一部人類的書。」確實如此,這書已有四十種語言的譯本。新加坡舉辦的作家節上,一位塔吉克作家請我在他的《靈山》波斯文譯本上簽名,還告訴我這書塔吉克、伊朗和阿富汗三國家有波斯文的三種譯本。而我家的書架上也有埃及、伊拉克、薩烏地阿拉伯三種阿拉伯文譯本,每本書的厚度

都大不相同。 《靈山行》這本影集中的每張照片如何命名,是個難題。如果標明的只是照片拍攝的地點,除了個別對中國人文地理有興趣的學者之外,喚不起廣大讀者的共鳴。我於是選用提示性的標題,只在若干有特殊意味之處,譬如,大禹陵點明的是中華文化的源起,苗、彝、羌、藏則表明這中華文化也是多民族的匯合,源遠而流長。 《靈山》這部書從雖然從中國的現實與歷史出發,探究的卻是人的生存困境和人性的複雜,並不拘泥於某一種民族文化,也非尋根。如何超越人生存的種種困境達到清明的意識正是《靈山行》追求的宗旨。因此,徒有現實的攝影還不夠,誠如《靈山》一書中的我,在現實世界長途跋涉,而你卻在內心不

斷叩問。這本畫冊要也展示內心的探索就得訴諸另一種圖像,也即繪畫。而這繪畫並非對現實的模寫,顯示的該是心象。 有意思的是這恰恰是我繪畫的方向。遠在寫《靈山》之前,我就在找尋一種圖像,既非寫實又非純然抽象,如同夢境與幻象。把我的繪畫電子檔打開,出乎意料,我1980年的一張老畫,畫與標題居然正是「靈山」!我當時並沒想到寫這部書,事後也忘了這張畫。細細追憶,想起來了,是我離開中國的前幾天,突然想起可能在國外辦個畫展,拿了些畫交給一位朋友,請他找人托裱好再寄給我。之後,我人在巴黎,拿了這卷畫去找畫廊,走遍了塞納河左岸的畫廊街。二百多家畫廊,那當代藝術火爆的年代,對這些畫不肖一顧,沒有畫廊

肯展出。之後存在一個畫夾子裏,也就忘了。二、三十年後,我在歐州、亞洲和美國許多美術館舉辦的那些回顧展,也沒把這張小畫收入。如今,時過境遷,巴黎那條街上的畫廊十之七、八已關門,不是改為服裝、傢俱店,便轉賣古董。 意外發現這張小畫卻並非偶然,讓我醒悟到《靈山》一書寫作之前,這番追求就已經孕育在心,只等機緣自會萌發。從《靈山》的寫作到《靈山行》的編輯,之間又相隔三十多年,回顧我的繪畫創作,不難發現竟也一脈相傳。我另一張也題為「靈山」在畫布上的大畫,標明的年代2012,可見這番心象還持續在心。我很快便選出了四十張畫作,勾畫出這番內心的歷程。 繪畫與語言的表述兩者並

行不悖,既非前者圖解後者,而用語言去描述圖像也枉費心機。這是兩種不同的思維方式,盡可以相互溝通,卻各有各的方式和魅力。而人的心象既超越國界,又超越語言,語言最多只給個提示。 《靈山行》這本畫冊就這樣編輯,一百幅攝影加上四十幅畫作,各有個標題,無需多加解說,既獨立於小說《靈山》,也可以當作小說的另一種參照。讀者如果能從中得到些啟發和愉悅,編者也就十分欣慰。 2019年9月14日,巴黎

ISIS崛起對美俄在敘利亞競合之研究

為了解決公辰港拍攝地點 的問題,作者張育璇 這樣論述:

2011年敘利亞國內發生了反政府的示威活動,國內陷入一片混亂。在7月份時有七位敘利亞的政府軍官變節成立了「敘利亞自由軍」 (Free Syria Army, FSA) 的反政府武裝組織,加上外國勢力的干預,揭開了長達約8年的內戰。美國與俄羅斯在敘利亞的內戰中扮演了重要的參與角色,雙方也有各自的盟軍、各自的陣營,互相在敘利亞的事務上爭奪地緣政治利益。當恐怖組織ISIS在2014年迅速崛起、發展、擴張後,讓整個原本形勢就很複雜的敘利亞局勢又加入了一個更複雜的因子,也影響了美、俄在敘利亞的對峙。透過比較ISIS崛起前後,美、俄兩方的戰略、競合變化,以了解雙方在敘利亞棋局中的勢力消長。

公辰港拍攝地點的網路口碑排行榜

-

#1.南韓增3萬7千多宗確診創兩個月新高 - 頭條日報

南韓新增37360宗新冠確診病例,創約2個月新高,韓聯社報道指這是單日新增病例近62天以來的最高水準,約為前一天的2.9倍。... 於 hd.stheadline.com -

#2.金宣虎被指拍劇為難工作人員《海岸村》台前幕後發文撐會體諒人

... 未有避提金宣虎,她寫道:「恩侑最近很想念公辰的眾演員,我也很想念。 ... 該工作人員舉例指,有一次在甘草演員金英玉飾的坎離奶奶家中拍攝, ... 於 www.singtaousa.com -

#3.天氣預報蘆洲

2017-07-30 · 拉拉山的秘境,12公尺高懸吊式繩梯,超過200種以上的蝴蝶和鍬形蟲、天牛等甲蟲,電影《賽德克巴萊》的拍攝取景地,超適合親子旅遊,讓我們深入古道秘境! 於 jdl.ecopram.eu -

#4.韩式渔村恰恰恰 - 留园

剧中的小渔村公辰,并不在故事人物所多次强调的江原道,而是在庆尚北道,取景地 ... 除了《海岸村恰恰恰》,2019年的《山茶花开时》也曾在这里拍摄。 於 web.6parkbbs.com -

#5.【韓國首爾景點推薦】景福宮- 五大故宮之ㄧ - 購物狂女王Venus

16世紀末,日本侵略朝鮮(壬辰倭亂),景福宮內大多數的建築物被日軍燒毀大半,今日所看到的景福宮是經過 ... 景福宮也是韓劇''明成皇后''拍攝地點。 於 venuslin.tw -

#6.韓國公鎮港的推薦與評價,PTT、MOBILE01

申敏兒《海岸村恰恰恰》 拍攝地點在這!「慶尚北道浦項市... 《海岸村恰恰恰》劇中的「公辰」,實景包含了浦項南區(북구)、九龍浦(구룡포읍)、長鬐面(장기면)、 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#7.話題韓劇海岸村恰恰恰實景在這!浪漫愛情喜劇場景IG超火

劇中漂亮的海景、漁村景緻、店家風光,在劇中是江原道名為「公辰」的漁村,實景則是在慶尚北道浦項市進行拍攝,浦項也同樣是「山茶花開時」的拍攝地。 於 www.mook.com.tw -

#8.海岸村恰恰恰拍攝地點、公辰港地圖 - 醫院診所健康懶人包

海岸村恰恰恰拍攝地點在PTT/mobile01評價與討論, 提供公辰港地圖、公辰三大謎團、江原道公辰港就來醫院診所健康懶人包,有最完整海岸村恰恰恰拍攝地點體驗分享訊息. 於 hospital.reviewiki.com -

#9.考察) 第四梯九十四年績優清潔人員赴韓國考察環保業務報告

其選址於仁川海岸外,距漢城52公里及仁川港15公里,故大幅減少噪音及禁限建之問題韓國希藉由該機場之 ... 看完青瓦台後,我們隨即前往許多古裝韓劇拍攝地點的景福宮。 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#10.【三路吹的故事氣氛真的棒!!!】【拍攝地點開封宮包公廟陣頭 ...

【 拍攝地點 開封宮包公廟陣頭全紀錄 】【#高雄大寮玄辰宮前往南投松柏嶺受天宮回駕平安賜福遶境】【#訂閱用心紀錄在地精神】【#歲次辛丑年】#記得 ... 於 www.youtube.com -

#11.西門星辰大飯店

園區廣場除了供民眾休憩外,解嚴之後也成為群眾運動的集會地點,許多社會、政治運動皆擇 ... 平方公尺,鄰近總統府、外交部、臺大醫院、臺北賓館等主要機關或建築。 於 www.ximen-citizenhotel.com -

#12.【極地雙島 十人成行】北海道~道北稚內豪華五日

利尻山位於稚內的南西方的日本海海上,標高1721公尺,周圍長63公里,呈圓錐形狀 ... 眺望利尻富士山(標高1721公尺)~北海道銘菓「白色戀人」包裝圖案的拍攝地→ 路經寢 ... 於 www.redrabbittravel.com -

#13.海岸村恰恰恰- 维基百科,自由的百科全书

... 班长(朝鲜语:어디선가누군가에무슨일이생기면틀림없이나타난다홍반장)》,讲述在海边的小村庄“公辰”开设牙科诊所 ... 本剧主要拍摄场地在韩国庆尚北道浦项市。 於 zhm.100ke.info -

#14.12个韩国古装剧景点盘点,不靠CG也能拍出史诗场面 - 网易

今天小编就替大家整理几部韩剧或电影的拍摄地点,都是带有浓浓复古味的场景,之后有机会也来这里打卡吧。 韩剧复古场景. 於 www.163.com -

#15.金宣虎&申敏兒人氣劇集《海岸村恰恰恰》取景地浦項 ... - 韓星網

1. 公辰市場——清河市場 · 2. 洪班長的山頂小船——砂防紀念公園 · 3. 尹牙醫診所——清津三里漁民福利會館 · 4. 其他取景地. 於 www.koreastardaily.com -

#16.【電影景點懶人包】全台票房破億華語片>>>拍攝地點大公開 ...

全長不到200公尺,以餐飲為主的小型夜市,聚集著各式各樣的攤位,充斥著舊式復古的特色氛圍。是片中阿凱(彭于晏飾演)喝酒時重心不穩與其他不認識的酒客 ... 於 stunning-asia.com -

#17.觀塘工業區(港)生態保育執行委員會第11 次會議紀錄 - 中油

地點 :中油大樓5 樓513 會議室(台北市信義區松仁路3 號). 主席:張皇珍主任委員. 紀錄:黃玉萱 ... 生態保育紀錄片,已開始著手小燕鷗復育工作的拍攝規劃,未來將陸續. 於 ws.cpc.com.tw -

#18.海岸村恰恰恰- 快懂百科

尹惠珍到公辰港散心,在海边想起了父母带自己来放风筝的情景,在回忆与沉思中,尹 ... 受不了李敏英的调侃和侮辱,尹惠珍决定自己开一家牙科诊所,地点就定在公辰港。 於 www.baike.com -

#19.7天韓國江原道、首爾(自然美景韓遊體驗) ALL-IN-ONE系列

捷旅旅遊-旅行團-7天韓國江原道、首爾(自然美景韓遊體驗) ALL-IN-ONE系列。走訪江原道及京畿道著名景點。暢遊【南怡島】【晨靜樹木園】【利川星光庭園】。 於 m.jetour.com.hk -

#20.海岸村恰恰恰- 维基百科,自由的百科全书

... 講述在海邊的小村莊「公辰」開設牙科診所的都市女醫師尹惠珍(申敏兒飾),與只拿最低時薪、在村莊包辦大小事務的熱血「洪班長」洪斗植(金宣虎飾)之間的羅曼史。 於 zh.m.wikipedia.org -

#21.精選10個絕美台灣漁村,追完韓劇《海岸村》還不夠

韓劇《海岸村恰恰恰》裡,洪班長與女牙醫師尹惠珍美好的相遇,在小漁村「公辰」展開,超療癒的湛藍海景、純白的漁船、彩色漁村風光等場景,讓人愈看愈嚮往!其實,台灣本島和 ... 於 www.welcometw.com -

#22.硫磺山纜車、露易絲湖、城堡飯店、酒莊體驗

磺山纜車體驗◎登上2281公尺高的山頂,讓您感受洛磯山脈磅礡的氣勢。 ... 百年前淘金時期的美麗小鎮,也曾是電影「第一滴血」拍攝的地點,在此身歷其境感受電影拍攝 ... 於 www.yotour.com.tw -

#23.Netflix《海岸村恰恰恰》第1 集劇情、心得:無所不在的金宣虎!

... 跑到小時候她和家人去的海邊回憶(公辰港),一連串倒楣事接踵而來。 ... 美化過的拍攝場景其實讓我有點訝異,尤其是港口的那地方,魷魚內臟的那 ... 於 screenpotatoes.com -

#24.《海岸村恰恰恰》部分拍攝地為私宅,劇組呼籲粉絲勿闖入

吸引粉絲到拍攝地朝聖,但劇組表示部分場景為私宅,呼籲粉絲勿闖入。 ... 劇組也表示在浦項市的幫助下,殺青之後不會拆除在清河市場取景拍攝的「公辰 ... 於 www.kpopn.com -

#25.戀愛季節[關永忠執導電視劇] - 中文百科知識

翌晨施辰告訴春芬拍攝再延期,他提議到市集逛逛,施辰的態度儼如春芬的男友,又買了一條貝殼頸鏈送給春芬,更親自為春芬戴上。施辰與春芬乘坐小巴回拍攝地點,二人在車 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#26.國立台東高級中學九十學年度第二學期三年級地理科期末考試卷91

右圖為安安在住家附近,於不同時間針對同樣對象拍攝的地形景觀照 ... 的地點;(丁)沖積扇上的河流可能因分流而呈網狀水系(A)甲乙丙(B)甲乙丁(C)甲丙丁. (D)乙丙丁。 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#27.【洪班長的秘密曝光】《海岸村恰恰恰》台韓收視超越《魷魚 ...

... 後,來到充滿回憶的公辰海邊,意外遇上金宣虎飾演的熱心「洪班長」,兩 ... 《海岸村恰恰恰》的主要拍攝場地在韓國慶尚北道浦項市,現在成為熱門 ... 於 www.upmedia.mg -

#28.泡沫之夏(台灣電視劇) - Wikiwand

然而,深愛夏沫的富家少爺歐辰(何潤東 飾)為了分開兩人,強迫把洛熙送到英國 ... 原定2009年4月初向《泡沫之夏》劇組報到的黃曉明,因其主演的電影《風聲》拍攝 ... 於 www.wikiwand.com -

#29.高雄市鳳山區|剪輯師工作職缺/工作機會-2022年6月

影片拍攝與剪輯後製(剪接、編輯、加入動畫或音樂特效等) *需提供作品集*必要 ... 應徵工作需具備以下條件: 需大學以上畢業或目前就讀於大學公私立學校(應徵時需 ... 於 www.1111.com.tw -

#30.龍門海濱渡假村 - Ecoconfort

龍門福德廟的土地公原是一落難神明,四處漂流於海上。 ... 地址:澎湖縣湖西鄉龍門村良文港119-61號. ... 149 則評論. 貢寮排名第1 的(共3 名) 地點. 於 ecoconfort.es -

#31.韓劇|tvN《海岸村恰恰恰》拍攝地點整理① - 玖零女子

2021年8月31日 — 拍攝景點 · 浦項良浦港 · 月浦海水浴場 · 慶北盈德南湖里 · 鎔鑛爐黃土汗蒸幕 · 浦項砂防紀念公園 · 浦項石屏1里 · 石屏1里村民會館 · 石屏1里(洪班長家). 於 90sgirls.com -

#32.拍星空26 星景拍攝Ⅰ - 臺北市首座

經過規劃選對時間、站對地點就能將日或月與地景結合在一起拍. 攝記錄。 ... 往桃園拍攝影像,可看到地景風車結合木星與土星二行星近近的靠在一起情況。 於 www-ws.gov.taipei -

#33.公視人生劇展3 天2 夜 - Iaf25

公視人生劇展3 天2 夜 屏東雙十煙火. 長漁三七五. ... 無尾港. 大夜班身體保養. 康是美乳酸菌. 竹北美食餐廳推薦. ... 橫山家之味拍攝地點. 於 iaf25.ch -

#34.高雄市大仁國中青少棒隊 - 台灣棒球維基館

拍攝地點 :高雄市三民高中所有人:晁成虎攝影者:晁成虎 ... 大仁國中少棒隊幾乎是由有『港都少棒隊』之稱的高雄市中正國小少棒隊所畢業球球員升上加入的! 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#35.韓劇《海岸村恰恰恰》、《山茶花開時》都在這裡拍!一覽韓國 ...

九龍浦近代文化歷史街是浦項近幾年最夯的景點之一,因為它是2019年由姜河那、孔曉振主演韓劇《山茶花開時》的主要拍攝地。九龍浦近代文化歷史街擁有特殊的 ... 於 ohsowow.agentm.tw -

#36.《海岸村恰恰恰》人气爆冲游客挤爆拍摄地打卡扰民 - 东方日报

(首尔7日讯)由金宣虎、申敏儿主演的韩剧《海岸村恰恰恰》开播以来收视率连连攀升,疗愈轻松的剧情受到观众喜爱。剧中是江原道名为“公辰”的渔村,实景则 ... 於 www.orientaldaily.com.my -

#37.注文津港(주문진항) - 觀光景點查詢

位置: 江原道江陵市 分類: 港口/漁村/燈塔 注文津港是港內水面積約21萬平方公尺的沿岸港口,過去主要輸入魷魚、明太魚、秋刀魚、煤炭、柴油等,輸出矽砂,是東海岸繁忙的 ... 於 big5chinese.visitkorea.or.kr -

#38.韓劇景點

陶淵明建設; 特搜6大韓劇拍攝景點,美到嫑嫑的; /; ・ 集合時間地點: ... 最近小編也追了《金秘書為何那樣韓劇景點|公辰市場(海岸村恰恰恰). 於 eco-carscenter.be -

#39.初戀哪件小事電影場景與花絮- 獨孤俠的相簿@ 隨意窩Xuite 相簿

這裡記錄了泰國電影[初戀哪件小事]電影拍攝場景與片場花絮。更多的初戀那件事請到FB初戀那件小事一百個問題http://www.facebook.com/ACTCL 有更多資訊喔。 於 m.xuite.net -

#40.韓國京畿道自由行必去21個景點總整理,水原、坡州 - KKday

最新最潮觀覽水原華城的方式,就是搭乘熱氣球到150公尺的高空中,以與眾不同的視角欣賞華城的美。像是在地上沿著城郭走,永遠只能看到一部份的樣貌,然而 ... 於 blog.kkday.com -

#41.再探後勁地區的地方公廟* - 高雄市立歷史博物館

廟有四座,分別是聖雲宮、鳳屏宮、福德祠、萬應公與有應公廟(合祀),共同由後勁 ... 圖像來源:圖1(陳虹因拍攝);圖2 翻拍自聖雲宮辦公室照片(何彥廷拍攝)。 於 www.khm.org.tw -

#42.《海岸村恰恰恰》熱播致大量觀眾打卡劇中景點 - 今天頭條

為了不使借地給劇組拍攝的好人心被過量打擾,10月5日,《海岸村恰恰恰》 ... 可見在《海岸村恰恰恰》播出後,劇中海村公辰的取景地韓國浦項市每天都有 ... 於 twgreatdaily.com -

#43.洪寶

上課地點: 三重疏洪道中山橋下(萬善堂對面) 4. ... 禾、 德寶等),拍攝了大量的動作喜劇,如《老虎田雞》、《搏命單刀奪命槍》、《 鬼 ... 公辰最積極的男人是永國? 於 zap3003.ru -

#44.《海岸村cha cha cha》海邊小鎮變打卡點尋訪金宣虎申敏兒定 ...

市場內的店家全為真實店家,拍攝期間為配合劇情,也紛紛把店名和指示改為與「公辰」相關。 寶拉超市보라슈퍼慶尚北道浦項市北區清河面清羅路200巷1號 ... 於 www.mpweekly.com -

#45.《海岸村恰恰恰》拍攝景點公開!擁有一片療癒海景的「浦項市」

《海岸村恰恰恰》中大家生活的「公辰」其實並不存在,而真實的拍攝地點則是選擇慶尚北道的浦項市,包含了浦項南區、九龍浦、良浦里、清津里等地區。 於 www.girlstalk.cc -

#46.療癒人心小村落到訪人氣韓劇《海岸村恰恰恰》拍攝地

清河市場位於浦項北部,是一個每隔五日才會營業的市場(營業逢每月1、6、11、16、21、26、31),在劇中以「公辰市場」登場。清河市場沒有作太多的修飾, ... 於 kimchipeople.com.hk -

#47.玻璃鞋教堂 - Livq

虽名为教堂,但不是基督教宗教场所,未有牧师或神父等神职人员驻在,与水晶教堂同为无宗教性的西式结婚礼堂及婚纱拍摄地点。 寬度約11公尺,由1269根鋼架、320餘片玻璃 ... 於 livq.es -

#48.鯤鯓王會館

米其林三星的香客大樓. 今羅天大醮已屆圓滿週年之際沒能欣賞到山莊的建築物,只好在山莊旁的造景內拍拍照囉..hinet. 這篇就把幾個熱門的北門景點推薦給大家,週末鯤鯓王 ... 於 rig.floodguard-interreg.eu -

#49.Candy準妹の迷途日記₩正韓代購- Publications | Facebook

為拍攝#韓劇《#陽光先生》所搭建出來的陽光片場(선샤인스튜디오)已成為#論山 ... Creatrip: 《海岸村恰恰恰》公辰就是浦項!尹惠珍、洪班長家真有其地!拍攝地點帶你看. 於 fr-ca.facebook.com -

#50.《海岸村恰恰恰》拍攝地總整理 - Creatrip

《海岸村恰恰恰》背景是在靠海的村莊「公辰」,但實際上韓國並沒有這個地名,戲裡那些海岸景觀、純樸街道等,全都是在浦項拍攝的。而說到浦項的韓劇拍攝景點, ... 於 www.creatrip.com -

#51.雙雄釜慶邱】穿韓服遊甘川洞.回憶中的月亮村.韓式汗蒸幕 ...

【台劇《必娶女人》拍攝地】The Bay 101夜景[下車參觀] 這裡利用美麗海洋城市壯麗的自然 ... 如遇觀光地區休假及住宿飯店地點調整,本公司保有變更觀光行程之權利。 於 www.blissingtravel.com -

#52.中壢商旅推薦

拍攝地點 : 桃園中壢景觀餐廳~甜客廳甜客廳地址: 桃園縣中壢市龍昌路156-1號甜 ... 濟州島機加酒旅行社; 港式彩料理屋Monacolin k 是什麼愛迪星大酒店. 於 rudestoleti.cz -

#53.Netflix韓劇《海岸村Cha Cha Cha》收視爆燈! 劇情簡介 ...

《海岸村恰恰恰》- 劇情簡介; 《海岸村恰恰恰》- 拍攝地點; 《海岸村恰恰恰》- ... 故事在海邊小漁村「公辰」(공진)上開展,講述來自首爾的女牙醫 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#54.申敏兒《海岸村恰恰恰》 拍攝地點在這!「慶尚北道浦項市...

公辰港拍攝地點 公辰港韓國位置 韓國公辰港地圖 公辰港在哪韓國 公辰港位置 公辰港到首爾 江原道青湖市公辰港 海岸村恰恰恰女主角 海岸村恰恰恰女主角ig 海岸村恰恰恰 ... 於 tcm.imobile01.com -

#55.我的阿北同學拍攝地點<> 召喚惡魔國語版

此外,閉結與阿月約會的望高寮夜景公園、罐頭厭世騎車的那條位在台中沙鹿梧棲一帶近郊等經典場景也都成為網友踩點清單之一。 片中電影插曲〈港都情人〉MV ...5 нояб. 2019 ... 於 iajt6.edition-eltern.com -

#56.療癒愛情韓劇《海岸村恰恰恰갯마을차차차》劇情評價、演員 ...

... 求職不順遂,決定短暫散心來到了公辰洞,這個倚靠美麗海岸線和魚港旁的 ... 導演柳濟元拍攝過《Oh~我的鬼神君》、《明天和你》、《Hi Bye, Mama!》 ... 於 loftwarm.pixnet.net -

#57.首爾 - 鳳凰百科

根據這項法作,將來首都將由首爾遷到韓國中部忠清南道燕歧郡和公州郡交界 ... 公園是按「大長今」拍攝時的原貌,在原有的設施基礎上增添各種景點, ... 於 wd.travel.com.tw -

#58.金宣虎當無業遊民「海岸村」與申敏兒當「酒窩CP」 - 噓!星聞

... 尹惠珍」(申敏兒飾),與只要村裡的人發生任何事情都會去幫忙的公辰洞洪 ... 泡泡的有趣劇情,所以選擇為了不辜負大家的期待正在努力拍攝當中。 於 stars.udn.com -

#59.【東劇】Netflix韓劇《海岸村恰恰恰》(갯마을차차차)人物 ...

故事講述在海邊的小村莊「公辰」上,開設牙科診所的都市女醫師尹慧珍( ... 洪班長因手機落在慧珍車上,只好趕到慧珍同學會地點,意外看見慧珍的目光 ... 於 yanyang.pixnet.net -

#60.【2021韓劇海岸村恰恰恰】結局.分集劇情1-16~金宣虎

尹慧珍到公辰港散心,在海邊想起了父母帶自己來放風箏的情景,在回憶與 ... 李敏英的調侃和侮辱,尹慧珍決定自己開一家牙科診所,地點就定在公辰港。 於 chiblog.tw -

#61.韓劇韓劇介紹海岸村恰恰恰慶尚北道 - Yahoo奇摩

《海岸村恰恰恰》劇中的「公辰」,實景包含了浦項南區(북구)、九龍浦(구룡포읍)、長鬐面(장기면)、良浦里、浦項北區的清河面清津里一帶。 於 tw.yahoo.com -

#62.PILOT 万年筆干支蒔絵辰FKVN20MP TAF TANDN 細字(F ...

PILOT FKVN20MP TAF 万年筆干支蒔絵FKVN20MP TAF 万年筆辰□デザイン細字(F) ... 園區廣場除了供民眾休憩外,解嚴之後也成為群眾運動的集會地點,許多 ... 於 solarc.com.do -

#63.國家文化藝術基金會

當我們談到拍攝紀錄片的選擇和題材時,蔡崇隆如此奮. 力地說著…… 弱勢的影音記憶體 ... 巡迴放映和座談,放映地點包括了惠明學校、彰化文武廟、. 於 www.ncafroc.org.tw -

#64.臺北

相當適合街景拍攝,在許多偶像. 劇或是電影中,都能看見小巨蛋 ... 拍攝地點之一。 饒河街觀光夜市 ... 部偶像劇前來取景,在《泡沫之夏》片中,歐辰帶. 於 www.travel.taipei -

#65.巴黎人波音电子 - 红楼梦中文网

像机5各自所拍摄的图像接。合而生成。1个。 ... 以相對于疾速地點竄、迭代。。。 第3步骤、京港高铁安九段开通运营 合肥至南昌实现高铁直通 。其实。 於 www.hongloumengs.cn -

#66.2019北海道10大婚紗拍攝地點推薦 - 新婚生活易

1、函館五稜郭函館代表旅遊景點之一,呈五角星形,特殊的造形每年都吸引大批遊客至此參觀。到了櫻花季,滿園開滿櫻花,連四周都被櫻花環繞, ... 於 wedding.esdlife.com -

#67.小三美日輸入_豐晨貿易股份有限公司 - 104人力銀行

公開透明的流程於2017~2018開放10梯次鹿港物流總倉參訪團,公開透明進貨程序及出貨流程,讓大家可以了解商品從進貨到出貨 ... 外派出差拍攝、協助簡單圖片、影片編輯8. 於 www.104.com.tw -

#68.【韓劇踩點】尋訪《海岸村恰恰恰》 拍攝地點,金宣虎

劇中溫馨純樸的小漁村『公辰』到底是在哪裡呢? 其實劇中的『公辰』是虛構的一個漁港,它實際是位於韓國東南部慶尚北道的浦項 ... 於 djbcard.com -

#69.[心得] 老爺大酒店-我們的婚禮飯店(素宴) - 精華區GetMarr…

海辰婚禮記錄- 老爺酒店婚攝* Ceremony:老爺酒店Location:老爺 ... 9 thg 9, 2010 婚宴場地~台北老爺酒店為你拍攝溫暖風格的優質婚攝作品” 多才多藝的繼宇在婚宴 ... 於 aliciameseguer.es -

#70.雲山水-落羽松秘境,有熊的森林外面好好拍,美景相伴

... 小編還是單身的時候,這個地方在花蓮的壽豐鄉已經是著名的人造景點,是偶像劇”公主小妹”(張韶涵、吳尊、辰亦儒、胡宇威、利昂霖主演)的拍攝地點, ... 於 bonnie8630.com -

#71.台中觀星

南屯三聖宮-代觀元辰/通靈卜卦/濟公住宿指南: 台北市擎天崗民宿、露營區. 地圖: 台北觀星地點-竹子湖. 注意事項: 避開有夜景的地方,光害會影響觀 ... 於 terra-nostra.cat -

#72.【韓國旅遊】暢遊13大世界遺產打卡必到水源華城古堡賞日夜靚景

每到了秋天,這裏便是極佳的賞楓景點,滿山遍野的楓葉樹,還能從山腰眺望慶州市景,十分動人。 石窟庵地址:873-243, Bulguk-ro, Gyeongju-si, ... 於 www.hk01.com -

#73.金宣虎&申敏兒人氣劇集《海岸村恰恰恰》取景地浦項也太美 ...

電視劇中的海岸小村「公辰」實際上取景於韓國慶尚北道的港口浦項市,包括浦項南區 ... 北區清河面一帶(북구청하면일대),三大人氣打卡地點如下: 1. 於 news.sina.com.tw -

#74.中山市/古镇视频拍摄剪辑招聘 - 国际人才网

做过抖音视频或小红书视频等经验者优先。 工作地点. 广东中山市古镇星光联盟全球品牌灯饰中心4F-D10-11卡即刻文化. 於 www.job001.cn -

#75.韩剧海岸村恰恰恰公辰拍摄地打卡一起云旅游韩国浦项韩国旅游 ...

这一期是我们的韩国漫步系列, 地点 是韩国浦项的海岸小村庄。最近热播的韩剧《海岸村恰恰恰》的 拍摄 地之一,这是这个打卡系列三部曲之三,我们一起去看 ... 於 www.bilibili.com -

#76.自然地韓綜 - Onesky

... 快餐文化, 韓綜, K-pop 韓劇|tvN《海岸村恰恰恰》拍攝地點整理①. ... 兩位主演自然清新的演技頗受好評,而作為劇中「青湖市公辰港」的實際拍攝 ... 於 onesky.it -

#77.海岸村恰恰恰(2021年柳济元执导的电视剧)_搜狗百科

公辰港 的人们听说新开了一个牙科诊所,都好奇地过来看热闹,尹惠珍对这样的行为有些反感,随后,洪斗植过来告诉尹惠珍一些生活琐事,称自己把她的大门密码设成了他的生日, ... 於 baike.sogou.com -

#78.奈何BOSS要娶我_百度百科

《奈何BOSS要娶我》是由搜狐视频、华晨美创出品,吴强执导,徐开骋、易柏辰、王双、杨昊铭、 ... 出品公司: 搜狐视频、华晨美创; 制片地区: 中国大陆; 拍摄地点: 杭州 ... 於 baike.baidu.com -

#79.『新华网台湾』德国维尔茨堡大学毕业证样本

同年的12月10日,俄罗斯国家杜马选举之后,有成千上万8M F9俄罗斯人走上街头,起初只有1o 6l千人,最后却慢慢扩大成数万7S ko,地点也从莫斯科开展到 ... 於 www.wenhao.hk -

#80.金門兩天一夜小旅行吃喝玩樂懶人包看這私密拍照景點報給你知

算是個可以快速打發時間拍照打卡的小景點,地上還貼心畫了一個最佳拍攝角度. 抓準角度站在斑馬線就可拍出在空中漫步的感覺,非常逗趣,多人合照會更有 ... 於 wind.suzukihiro.tw -

#81.漫步時尚潮流聖地「青山」 必訪5大景點與美食店家推薦

地址: 〒107-0062東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル1~2F ... 置身於浪漫的電影或電視劇情節中,這裡甚至是許多人拍攝婚紗照的熱門地點! 於 livejapan.com -

#82.韓劇《海岸村恰恰恰》1~16分集劇情結局 - 多多看電影

《海岸村恰恰恰》為2021年韓國tvN最新韓劇推薦,劇情在敘述身為牙醫的尹惠珍,因為看不慣院長敲客人竹槓憤而離職,因緣際會下來到公辰港開設牙醫診所 ... 於 ddm.com.tw -

#83.【吃不停系列】從車城吃進恆春鎮。老店綠豆蒜、老屋柴燒麻糬

位於車城鄉市街上的「車城福安宮」,不僅是台灣最大也號稱東南亞最大土地公廟, ... 在「阿嘉的家」留下了回憶,還有綜藝節目拍攝過喔/玩全台灣旅遊網特約記者阿辰攝 ... 於 okgo.tw -

#84.【屏東景點】車城後灣+ 山海社區萬里桐:寧靜小漁村旁的海灣 ...

... 岩岸的美麗小村落,鄰近國立海洋生物博物館,背山面海,為天然的海灣,原本是少為人知的私房景點,因海角七號電影讓這裡成為熱門的場景拍攝地點。 於 www.bookmarktrip.com -

#85.申敏兒《海岸村恰恰恰》 拍攝地點在這!「慶尚北道浦項市...

公私立幼兒園543,看到這樣的樸質的美景,是不是很想趕緊出發去韓國呢?目前還不允許的話,那就看《海岸村恰恰恰》過過乾癮吧!金宣虎、申敏兒《海岸村恰恰恰》浪漫 ... 於 preschool.moreptt.com -

#86.網路上關於公辰港拍攝地點-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學 ...

2022公辰港拍攝地點討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找公辰港拍攝地點,韓國公辰港地圖,公辰港地圖在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube)熱門 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#87.【韓劇】《海岸村恰恰恰》劇情介紹&分集劇情(1-16 全集/大結局)

池成賢拍攝的綜藝助理導演,非常喜歡工作,但也很重視自己的人生。 ... 公辰港的人們聽說新開了一個牙科診所,都好奇地過來看熱鬧,尹惠珍對這樣的 ... 於 candybear98.pixnet.net