冰島人種的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦武皓詠寫的 裂谷邊陲等待雨臨,我們在馬拉威教中文的日子 和艾瑞克.克林南柏格的 沒有人是一座孤島:運用「社會性基礎設施」扭轉公民社會的失溫與淡漠都 可以從中找到所需的評價。

另外網站冰岛人存在快速基因转变—论文 - 新闻也說明:研究人员强调,相对近代的斯堪的纳维亚移民,尤其是来自丹麦的移民,也可能改变了冰岛人的基因库。作者补充说,另一种可能性是拥有更多挪威血统的古代冰岛 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和臉譜所出版 。

國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系 魏培軒所指導 陳怡君的 從公民運動到人權教育實踐:以高雄市國中導師為例 (2019),提出冰島人種關鍵因素是什麼,來自於公民運動、人權教育、國中導師。

而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 陳起行所指導 楊現貴的 預防醫學大數據之法律研究:以「蒐集端」、「管理端」、「應用端」為中心 (2017),提出因為有 大數據、預防醫學、防疫、隱私權、臨床醫學、基因、侵權行為的重點而找出了 冰島人種的解答。

最後網站冰島:北歐最野蠻的逆襲王者 - VITO雜誌則補充:某種意義上說,冰島並不完全是純正的斯堪維納維亞的土地。過去的50年來,美國文化對冰島產生的影響並不亞於冰島的鄰國們。 「二戰」期間的美國人 ...

裂谷邊陲等待雨臨,我們在馬拉威教中文的日子

為了解決冰島人種 的問題,作者武皓詠 這樣論述:

亞洲面孔在馬拉威當地受到歧視是常態!? 外國人來到馬拉威就要有被訛詐的心理準備!? 頭頂20公斤重物奔走勞動是馬拉威婦女的必備技能!? 每天停電六個小時,外國老師怎麼生活!? 馬拉威也有全民健保!? 故事,從走進陌生國度的那一刻開始說起。 位於南緯9°45'~17°16'、東經32°35'~35°24'之間的馬拉威, 面積是台灣的三倍大,但人口數只有台灣的一半, 曾被聯合國評為世界上最不發達的國家之一,也是全世界第六窮的國家, 有超過90%的人口居住在未發展的農村,四分之三的人每天收入不到38元台幣。 雖然許多人都倡導「教育」是能讓馬拉威脫離

貧困的關鍵, 而當地政府也確實提供了義務教育,但因整體生活環境、經濟條件不良的關係, 馬拉威的學生所能獲得的教育資源其實是相當匱乏的, 可以說沒親身走過一遭是很難有深刻體會的。 本書主旨在於分享教學故事、部落遊歷與文化紀實,除此之外無其他目的。 作者滿懷熱情隻身前往上述這片陌生的土地,開啟了他為期4年的漢語教學工作, 初來乍到面對與華人迥異的人種、風俗民情,從一開始的不適應、驚訝於當地的落後, 到漸漸融入當地生活,面對各種突發狀況變得處變不驚,甚至還能樂在其中, 關於那些日子的冷暖點滴,作者都以個人獨特的視角、思維, 細細地將其分享於本書的字裡行間。

4年的時光,隨著漢語教學工作的進行,日子的不斷往前推移, 作者藉由不斷的觀察、體驗以及融入,來成就一段段常人所難觸及的人生經歷。 看到學生蹺課為了不被老師抓到而爬到幾公尺高的樹上躲著,情緒從一開始的驚訝到後來的一笑置之,心想「不要掉下來就好!」; 近百份的考題試卷因停電無法影印,而為了隔日能準時讓學生應試,「連夜咬牙親手謄寫到雙手扭曲痠疼」算是另一種人生成就的解鎖; 面對學生透過天文望遠鏡望見宇宙的彼端,發出「自己去年饑荒死了的哥哥要是轉世到那裡,是不是就永遠見不到面」的疑問時,「你我各自修行五百年,才獲得一次擦身而過的機緣」的東方宗教觀點成了一種不置可否的應

對; 看似體面的書店店員,深交之後才知道其在5歲父母意外雙亡後,親戚們起貪念將家中財物搜刮一空,讓他開始了兩年流浪、偷渡、乞討、偷竊四處為家的悲慘童年,所幸之後被修女帶回教會扶養,才讓人生道路不再崎嶇; 諸如此類的故事且聽作者在書中娓娓道來。 期盼身處千里之外的各位都能透過厚厚的書頁內容, 將一部分專屬於馬拉威的光景留存於心中, 要是這些片段能成為你人生旅程前行的些許養分, 本書的出版將會顯得更加具有意義。 本書特色 ★橫跨10,300公里的距離前往探訪未知的非洲紅土大地東南部,1,640天的教學故事、部落遊歷與文化紀實,且聽作者娓娓道來。

★以多位漢語教師的視角記錄馬拉威的教學經歷,一則則各自獨立又微量連結的故事譜成我們眼中的馬拉威,但絕非真正的馬拉威,你得親自造訪才算數。 好評推薦 Becky∣《曬冰島 UNLOCK ICELAND》暢銷作家、 Joyce∣《走吧!旅途中或許能找到不同的答案》暢銷作家、 大師兄∣《火來了,快跑》暢銷作家、 陳浪∣《漫長的紀念》旅行作家、 殺豬的牛二(專文推薦)∣《茶桌異聞》暢銷作家、 廖科溢∣旅遊節目製作人兼主持人、 顏溫蒂 ∣《是時候,讓自己踏上浪漫冒險了。》暢銷作家 (依姓氏筆畫順序)

從公民運動到人權教育實踐:以高雄市國中導師為例

為了解決冰島人種 的問題,作者陳怡君 這樣論述:

本研究旨在探討以國中導師人權意識為基礎,從課外的公民運動經驗轉化至課內人權教育課程實踐及推動班級人權教育所面臨的挑戰。為達研究目的,本研究採質性研究深度訪談法為主,量化研究問卷調查法為輔,研究對象為八位曾任高雄市國中導師。期望透過研究對象的觀點了解國中導師在班級人權教育的實踐與困境及處遇方式。 根據上述研究目的,本研究結果發現如下:一、高雄市國中導師其人權意識高且具同質性,並皆肯定在國中階段人權教育的重要性及必要性。二、高雄市國中導師從課外公民運動經驗轉化至課堂內人權教育課程議題多元,且透過不同教學方式引發學生對公民議題的關注與行動實踐。三、高雄市國中導師落實人權教育課程的挑戰為評量的目的

性與方式,且108課綱施行後,議題融入課程與教學進度、時間分配的衡量。四、高雄市國中導師其人權意識在班級人權教育顯現於對學生的班會表意開放態度及肯定人權教育在正式課程外場域延伸的可行性。五、高雄市國中導師透過己身及處遇相關人權議題事件經驗中,以學生基本人權為主體考量,轉化其人權教育理念與輔導管教態度與方式。

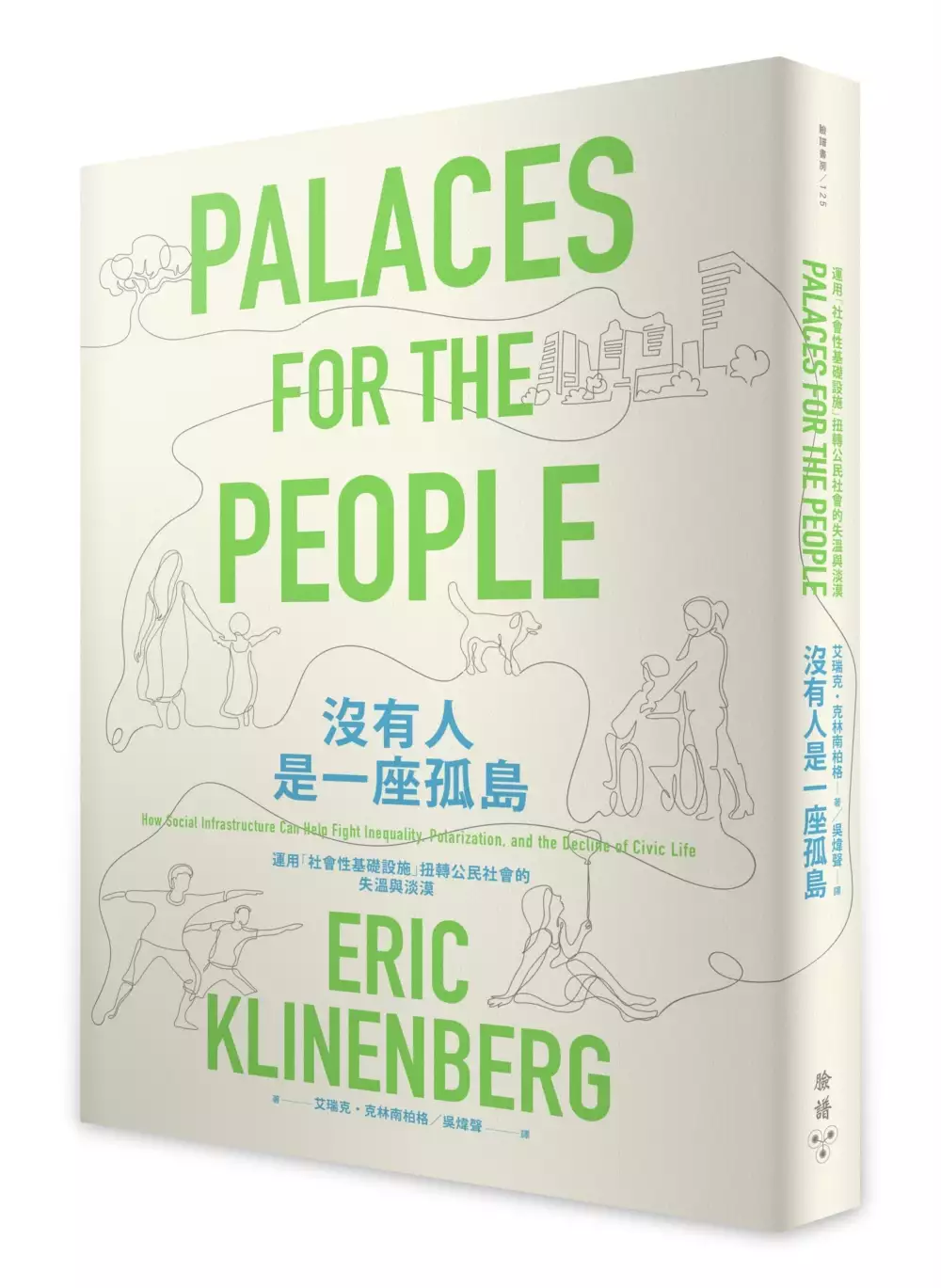

沒有人是一座孤島:運用「社會性基礎設施」扭轉公民社會的失溫與淡漠

為了解決冰島人種 的問題,作者艾瑞克.克林南柏格 這樣論述:

★美國公共廣播電台提名年度最佳書籍 ★亞馬遜書店口碑迴響不斷,獲讀者四點六顆星高分推薦 ★《救救我的羅曼史》、《獨居時代》等好評前著(共同)作者暨紐約大學社會學家 回應時代弊病,針對「原子化」、「散沙化」社會的對症下藥之書 人人都能共享的交誼空間,是讓公民社會重獲緊密連結與活力的關鍵解方! 民主社會要能持續健全運作,不能只追求共同的價值觀, 民眾是否享有能夠交流的空間也很重要! 在這些地方,重要的人際連結得以建立, 只要社會性基礎設施強韌,鄰里便能蓬勃發展,社會才會有良性對話。 包含台灣在內,許多國家現今都面臨大難題──人心普遍淡漠、公民社會失去活力, 資本市場中的瘋狂競逐與個人主

義也導致社會失溫,原子化、散沙化現象日益明顯。 究竟我們該怎麼思考因應,重新凝聚起社區與社會?面對這個當務之急, 紐約大學社會學者艾瑞克.克林南柏格認為,比起追求表面上共同的價值觀或意識形態, 能讓大眾實際齊聚交流、培養感情的「社會性基礎設施」,可能才是那帖關鍵靈藥。 與交通運輸、自來水、能源供應等實用導向的硬體設施不同, 所謂的「社會性基礎設施」,更著重於讓民眾能夠交流、聯繫情感, 像是圖書館、公共運動場、都市農地甚至校園,都可算是社會性基礎設施。 它們擁有多元功能,可以提供教育推展、保健養生、社區與文化發展、社會救助等多種服務, 讓人們自然強化向心力,降低甚至消除人際藩籬。 而在氣候變

遷致使天災頻繁、疫情橫掃世界的今日, 社會性基礎設施更可幫助大眾建立互助網,在自保的同時也強化社會韌性, 小至鄰里困境,大至影響整個社會的災難,社區成員都可相互扶持、 共同向主政者提出訴求、齊心防災……,好處不勝枚舉。 全球已有不少社會性基礎設施典範,像是: ☑ 冰島政府積極投資地熱供暖系統,善加利用當地的天然資源,將多為免費入場的公眾溫水池開放給所有人使用。 市民在大家戲稱為「燉肉鍋」的暖心設施中,甚至能與政治人物水中論政,討論社會議題,也拉近彼此距離。 ☑ 紐約市立圖書分館會定期舉行各館連線對抗的「Xbox虛擬保齡球賽」,跳脫圖書館給人的既定印象來辦活動。 圖書館除了是社區居民閱

讀與吸收新知的地方,民眾也會因為參與了有趣的館內節目而有所交流,凝聚鄰里向心力。 ☑美國芝加哥警方長久以來與特定地區有色人種居民不睦,近期開始嘗試在警局闢建開放大眾使用的場地,如籃球場, 未來也可能增設圖書室、電腦室,以供警、民進一步交流,熟悉彼此,為一種另類的社會性基礎設施。 ☑新加坡建屋發展局鑑於該國地狹人稠且人口不斷老化,開始研擬可望融合長者與兒童生活圈的多代同堂宅── 全國有80%高比例的國民獲得住房政策補貼的星國,現已認真面對高齡社會衍生的新問題,更力圖搭建不同世代間的橋樑。 ☑ 賓州園藝協會整理了費城素來治安不良的廢棄街區四千多塊空地,改造成開放式綠地及小公園, 經十年觀察評

估,研究人員發現根本不用下重本提高警力與警務方面預算,環境綠化便能減少犯罪,居民外出走動意願也高了。 ☑ 瑞士政府設立的海洛因吸食區不僅是讓民眾注射毒品的場所,也屬於社會性基礎設施, 而癮君子、輔導員和醫師更可定期在此互動。這些場所雖並非全然宜人,卻盡可能布置得舒適健全,政府多少也能替成癮者淡化汙名。 毫無疑問,硬體基礎建設對於社會來說不可或缺。然而,同樣重要的是在社會分崩離析前, 在各個角落為民眾建立社區意識,提高凝聚力,而打造「社會性基礎設施」正是成功與否的關鍵。 這項任務很艱鉅,但要弭平衝突不斷、分歧漸深的裂痕,我們任重道遠。 ▍好評讚譽 「《沒有人是一座孤島》讓我驚艷。身為建築

師,我十分清楚建設公民場所何等重要, 這些場所包括音樂廳、圖書館、博物館、大學和公園,以及所有開放式場所, 民眾可以在那裡聚會和分享經驗。替人們創造美好的地方非常重要, 這就是我與克林南柏格的共同看法:我們都相信,美麗──這種美好的場所──可以拯救世界。」 ──倫佐.皮亞諾(Renzo Piano)/義大利建築師 「哇!這本書論點全面、有趣,且很有說服力,作者闡述了重建社會性基礎設施能怎麼樣化解社會分歧, 讓社會向前邁進。我等不及要將本書分享給跟我一樣陷入『意識形態氣泡』的人!」 ──喬恩.史都華(Jon Stewart)/知名電視節目主持人 「兩極分化正在削弱我們的民主,艾瑞克.

克林南柏格闡述聯繫我們並構成公民生活基礎的實體場所。 人們會在社區花園、遊樂場或圖書館碰面,所以會彼此關心。這些體驗並非從虛擬世界能得到的; 它們真實存在,對我們的未來至關重要。這本精采的書籍指出民主社會如何才能蓬勃發展。」 ──史蒂文.李維茲基(Steven Levitsky)、丹尼爾.齊布拉特(Daniel Ziblatt)/《民主國家如何死亡》(How Democracies Die,繁體中文版由時報出版)作者

預防醫學大數據之法律研究:以「蒐集端」、「管理端」、「應用端」為中心

為了解決冰島人種 的問題,作者楊現貴 這樣論述:

科技進步神速且日新月異,電腦大數據資訊的傳播與統計資料,可以與物聯網結合,方便消費者一系列之採購需求,各行各業也莫不受其恩賜,但同時可能讓個人隱私權的保密受到威脅。同理,今日預防醫學大數據比起傳統生物統計學,可以處理更多複雜的生物統計項目,包括昔日公共衛生之生物統計學所難以處理的複雜DNA序列,而加以收集、歸納、分析與應用於基因流行病學、癌症基因之篩選、個人化醫療的用藥、老人之長期照顧、孕婦產檢、新生兒疾病篩檢等,並且越來越蓬勃發展。 預防醫學大數據主要是由三種類型之電腦資訊所建構而成:(一)病歷,必須將紙本病歷之數據轉為電子檔案,才可能對於所收集之資料加以歸納分析,形成日後具備預知能

力的大數據。(二)病患提供之DNA,收集病患提供之DNA亦可作成具有預測能力的大數據,應用於未來人類基因缺陷之篩檢或治療,以及提供個人化醫學更精準的治療。(三)傳染病之通報案件,作成預防醫學大數據以利於調查疫情,亦有釐清何種因素促成疫情擴散之能力,進而實施衛教宣導,讓民眾知道當地疫情狀況,並貢獻預防方法及加強自我保護。 因此,預防醫學大數據的DNA序列也涉及隱私權之保障,雖指紋、虹膜與DNA序列皆可用來辨識個人身份,對尋人偵辦法律案件皆有幫助,但唯獨DNA序列可用於大眾疾病之預測以及個人化醫學之預防與治療,是人類生物辯識系統中可謂重中之重,不僅可以依此DNA序列尋人辦案,更可以評估個人健

康狀況與未來壽命,具備有「預測能力」。因此,不論病患日後之求職履歷或投保,皆可能因DNA序列之外洩,而遭遇到主管的監督或審核者的排斥。將來病患對DNA序列所要求的保密程度會因此更加嚴謹,使得原先醫病之間的隱私權關係,提昇到另一更高的層次。 整個預防醫學大數據基因庫之建立如同水壩,在研發基因庫的單位當然希望「上游」的自願者欲提供自身之DNA人數,可以源源不絕,以增大基因庫的量,期待有更多新的發現。因此,基因庫之「蒐集端」應該以其他國家建立基因庫建置前之規劃或與民眾有公開且相互瞭解之溝通,來進行研討。在「中游」之「管理端」,著重資料之保密與更新,遇到「選擇退出」的民眾,則必須將選擇退出之民眾

資料徹底銷毀。如果保密工作未做好,不但自願者會減少,甚至會影響已經參與者繼續參加之意願,正如同水壩有管理上之缺口,容易潰堤。至於「下游」之「應用端」須考慮DNA用於病患篩檢結果,是否影響其日後生活與人際關係。 不論「蒐集端」之提供者對收集者之無私供出自身病歷與DNA資料;「管理端」之對已經提供巨量自願者的DNA的資料,於固定時間與自願者的日常習慣、作息或歷年來的病歷記錄作交叉比對,經常年累月之採取自願者的DNA與更新的日常習慣或最新之病歷記錄作交叉比對,如此不斷更新(up-date)來取得統計學上有意義的DNA序列與某疾病多因子的關聯性,對自願者之病歷與DNA資料有保密義務;或是「應用端

」測得DNA後之結果,揭發於受測者知曉;此三階段之流程,無不涉及到個人之隱私權。 世界各國對基因數據的保障有不同立法之思維:德國對基因數據的蒐集及利用,從「個人資訊自決權」著眼,看重於外顯的自由行為是否同意來決定,必須與「告知後同意」始能蒐集、管理與利用的程序保護連結在一起,之後才有權利對抗的問題。然而美國是從個人的「隱私權」出發,強調個人內心私密空間不容任何人干擾,保障個人人格的最後一道城牆,凡侵入或侵占城牆內的任何行為,皆構成侵權行為。 本文解說出「國家防疫」、「個人疾病基因隱私權」與「臨床醫學研究」,此三者間的「衡平原則」:以預防醫學大數據運用而言,所涉及社會秩序公共利益,流

行性傳染病之通報,個人「隱私權」之保障,臨床醫學的研究,聯合國宣言等,亦合併本文對國內外案例判決之評析以探究之。 最新之歐洲聯盟執行委員會(European Commission)就「歐盟資料保護規範」(General Data Protection Regulation ; GDPR)之條文內容,使歐盟新個人資料保護法擴及至非歐盟企業也一體適用的法律,已經於2016年年初獲得確定後,並且於2018年正式生效,尤其是法規要求於資料洩漏時必須在72小時內發出通知,知會其所屬企業公司個體、行政主管機關及個資當事人,以及必須遵守資料傳輸的重要相關規定,於本文亦有詳細介紹。 我國最新的醫療

法第82條已經於民國107年1月24日公布施行,內容對醫師的損害賠償責任及刑事責任規定為:「醫療業務之施行,應善盡醫療上必要之注意。醫事人員因執行醫療業務致生損害於病人,以故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限,負損害賠償責任。醫事人員執行醫療業務因過失致病人死傷,以違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限,負刑事責任」。此次修法之目的在於:近年醫療爭議事件動輒以「刑事方式」提起爭訟,不僅無助於民眾釐清真相獲得損害之填補,反而導致醫師採取防禦性醫療措施,修正醫療刑法「過失」之要件,即以「違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量」定義現行條文所稱之「

過失」。但是,本文所引用國內外之法院判決,皆為民法與行政法的範圍與案例,即使在最新之醫療法第82條公布之後,亦不影響本文的主張。 本文結論分兩大節提出見解與建議:第一節內容,著重於綜合國內外之民法與行政法的案例判決,以提出評析與見解。第二節內容,從「上游」源頭增加預防醫學大數據「蒐集端」基因庫之泉源,提出建議,以增加我國大數據基因庫的量。透過基因(DNA)之捐贈,可以使「上游」之預防醫學大數據「蒐集端」的源頭能夠源源不絕。「前人種樹,後人與前人皆可以受惠乘涼、利益共享」,況且「預防又勝於治療」;不論國家社會或個人,對於如何促進預防醫學大數據之茁壯與永續經營發展,並且兼顧病患隱私權之保障,

本文也提供了最佳的方法與展望。

冰島人種的網路口碑排行榜

-

#1.为什么冰岛人健康水平排第一?

他们认为,游泳不止是机械运动,更是健康、快乐的生活趣味。 在饮食上,英国广播公司(BBC)曾经做了一个纪录片,发现冰岛国民爱吃海鲜,尤其是各种深海鱼 ... 於 med.sina.com -

#2.因為冰島人不曾傷害牠們。價值連城的雁鴨絨來自 ... - TripAdvisor

我坐郵輪Hurtigruten到達冰島,再換小艇前往天堂島Vigur去看野生的雁鴨(eider),看看這種只生長在冰島的候鳥有何特別,被歐洲人稱為「帝王羽絨」? 雁鴨並不怕人, ... 於 www.tripadvisor.co -

#3.冰岛人存在快速基因转变—论文 - 新闻

研究人员强调,相对近代的斯堪的纳维亚移民,尤其是来自丹麦的移民,也可能改变了冰岛人的基因库。作者补充说,另一种可能性是拥有更多挪威血统的古代冰岛 ... 於 news.sciencenet.cn -

#4.冰島:北歐最野蠻的逆襲王者 - VITO雜誌

某種意義上說,冰島並不完全是純正的斯堪維納維亞的土地。過去的50年來,美國文化對冰島產生的影響並不亞於冰島的鄰國們。 「二戰」期間的美國人 ... 於 vitomag.com -

#5.冰島的精靈之說:是信仰,更是冰島人民對土地的深刻尊重及 ...

在冰島民間傳說裡,隱藏的人的出現,是夏娃在上帝面前隱藏未受洗的孩子,為了懲罰夏娃的不誠實,上帝便將這種「人類向上帝隱藏的東西,隱藏於人類面前 」 ... 於 cacaomag.co -

#6.沒有麥當勞、很可能不小心愛上親戚:關於冰島 - A Day ...

這個觀點很可能是真的,因為冰島人的平均預期壽命是82 歲,比世界平均水平高出10 歲。 #10. 冰島沒有蚊子. 冰島大約有1,300 種昆蟲,但就是沒有蚊子。 於 www.adaymag.com -

#7.冰岛人- 头条搜索

非常熟悉的景色,虽然说已经去了快二十多年了。只是有一个疑问,不知冰岛人一天都干什么,靠什么产业让这个国家这么富裕。 ... 属欧罗巴人种北欧类型,身材. 於 m.toutiao.com -

#8.【古維京人移民簡史(一)】中世紀的冰島社會 - 即食歷史

根據記載,這些維京人沒有誰比誰富有,也沒有誰比誰有更大的權力。在這種極平等的社會底下,他們每年會舉行稱之為「Althing」的自由民大會,所有自由民都 ... 於 cuphistory.net -

#9.冰島國寶級保養獨厚台灣!布萊德彼特「私藏款」變身極光限量版

深受北歐王室、好萊塢大明星喜愛的冰島國寶級保養品牌BIOEFFECT蓓歐菲, ... 更推出台灣獨賣的「極光限量版」,完美呼應冰島最令人嚮往的極光, ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#10.冰岛人用生命在“作秀” - 手机新蓝网

因此,冰岛人的相貌体型特征融合了西欧人和北欧人的特点,属欧罗巴人种北欧类型,他们大都身材高大、皮肤白皙、金发碧眼,脸部轮廓明显,眼眶凹陷, ... 於 i.cztv.com -

#11.冰島扭轉「吃鯨肉」形象2024年將停止商業捕鯨 - 環境資訊中心

參與該活動的冰島自然保育協會(Iceland Nature Conservation Association)主席芬森(Arni Finnsson)表示,與許多遊客的印象相反,冰島人並不認為鯨 ... 於 e-info.org.tw -

#12.冰島趣聞:外人無法理解冰島人的4種習慣 - 欣傳媒

在泳池裸泳冰島人除了愛去酒吧,另一個常去的就是游泳池了,如果在泳池見到冰島人裸泳, ... 圖片說明:圖片來源:《冰島自助旅行》直呼對方名字冰島人. 於 www.xinmedia.com -

#13.從遺傳認識冰島人:小小族群卻有著大大的遺傳漂變?

冰島人 在遺傳上有兩大來源:一種源自北歐,也就是斯堪地那維亞半島的維京人(英文也稱作Norse,諾斯人);另一群人則來自不列顛群島(特別是愛爾蘭與 ... 於 neanderthaldna.pixnet.net -

#14.咖啡當水喝、超級愛遲到?《白日夢冒險王》沒告訴你的冰島人 ...

冰島人 都是重度咖啡因上癮者,他們對於咖啡有種莫名地狂熱與追求。咖啡無疑是冰島的「國民飲料」,喝咖啡無須分白天或晚上,冰島人可以把咖啡當水喝,從早 ... 於 udn.com -

#15.冰岛人的-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

然而,冰岛人的预期寿命也很长,因此市镇当局需要为老人提供各种服务。 However, Icelanders also had a long life expectancy, so that municipalities were required to ... 於 context.reverso.net -

#16.冰島人的英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

冰島人 的英文翻譯: icelandic…,點擊查查綫上辭典詳細解釋冰島人的英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯冰島人的,冰島人的的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#17.我的冰島居留證被打上「無國籍」 海外台灣人總是第一線面對 ...

對於某部分的人,尤其《換日線》文章下的回應也常常出現的這種觀點,我感到非常難以苟同,遑論沒有認真了解這事件以為我是要定居冰島的人,為何每當有台灣 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#18.冰岛有多大面积?人种是什么?除了极光,有什么好玩的地方?

绝大多数为冰岛人,属日耳曼族。外来移民占总人口8%,主要有波兰人,立陶宛人,菲律宾人。 冰岛人(Icelanders)是北欧民族之一 ... 於 www.tuliu.com -

#19.Libraries in Iceland - 冰島的圖書館 - 國家教育研究院雙語詞彙

雖然1907年才開始有普及化的教育,冰島人仿以其圖書傳統為傲,著名學者仍以其 ... 位於首都雷克雅維克(Reykjavik)的國家圖書館至今已有館藏406,000冊、期刊1,050種。 於 terms.naer.edu.tw -

#20.Why Icelanders Believe In Elves 為什麼冰島人相信精靈的存在?

他認為,冰島特別對非傳統的想法抱持著開放的態度,也是這種態度,使這裡成為精靈們能夠安心地現出它們身影的地方。雖然精靈學校是以一種輕鬆玩樂的方式 ... 於 bubble50.pixnet.net -

#21.冰岛人是什么人种

冰岛 人是什么人种. by 移民冰岛后悔死了 at 2022-05-10 19:49:58. 相比较而言,丹麦人、挪威人、 瑞典人、冰岛人、荷兰人、英格兰人、德意志人,绝对是日耳曼人最纯粹 ... 於 www.rongyidagl.com -

#22.冰岛人 - 百问中文

[拼音]:bingdaoren [外文]:Icelanders 北欧民族之一。约24.5万人(1978),有22万人分布在冰岛,占该国人口99%;其余散居在加拿大和美国。属欧罗巴人种北欧类型. 於 www.baiven.com -

#23.北歐人種— Google 藝術與文化

北歐人種,是二十世紀前半葉時對歐洲白色人種分類中的一支的表述。分布於斯堪地那維亞諸國、波羅的海沿岸諸國、波羅的海三國、冰島、德國北部、英國、荷蘭及波蘭北部, ... 於 artsandculture.google.com -

#24.冰島自駕遊超夯! 部落客分享「最不該帶」的5種東西

出走冒險前的旅行準備總是讓人有點沒有安全感,深怕就沒有萬全準備的一刻。旅行的行李該如何收拾,因人而異,也因前往國家而有所不同。什麼東西該帶,什麼 ... 於 travel.ettoday.net -

#25.冰島人種 - 578sy

冰島 單純的人種(i.e.,從874年移民以來就單脈相傳),使得冰島人成為地球上最良好的人種試驗場。. 這不是說冰島人可以拿來做人體實驗,而是說跟人類基因有關的許多 ... 於 www.578syert.co -

#26.有人說:「這輩子一定要看一次會帶來幸福的極光!」我的極光 ...

... 的火山、滿山滿谷的綿羊和講著奇妙語言的冰島人…..結果這裡的人各個會講英文,寒冷的天氣讓他們金色的頭髮、褐色的眼珠都比其他歐洲國家的人種看 ... 於 www.elle.com -

#27.曬冰島UNLOCK ICELAND:住在冰島才知道的70個迷人小事

【網路口碑推薦+詢問聲量最高】 UNLOCK ICELAND創辦人台灣在地私人導遊Becky的文化觀察與私房景點. ·生活╳ 文化╳ 旅行╳ 品牌╳ 冷知識· 於 www.taaze.tw -

#28.冰岛,人类的终极孤独 - 新闻

对看惯了超高饱和度、鲜亮甜腻的风景的我们来说,这种忧郁孤独的气质,太对胃口了! ... 现代冰岛人都是当年这批海盗的后代,人种相当纯洁。 於 new.qq.com -

#29.冰岛人- 维基百科,自由的百科全书

冰岛人 (冰岛语:Íslendingur)指的是日耳曼人中居住在北欧国家冰岛的一系。主要分布于冰岛,使用的语言是由古诺斯语演变而来的冰岛语,信仰在西元1000年时从北欧宗教 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.本來就不簡單】冰島人獨特的快樂哲學:「þetta reddast!」

或許「þetta reddast」並不是解決所有事的萬靈丹,卻是冰島人面對生活難關時保持樂觀的一種信仰。冰島人靠著樂觀的民族性格,熬過了無數寒冷蕭瑟的冬日, ... 於 buzzorange.com -

#31.冰島人 - 趣關注

1、早餐冰島家庭的早餐一般主食為麵包,早餐經常吃的就是黑麥麵包,這種麵包是冰島人常年食用的,雖然叫麵包,賣相和口感更像甜甜的蛋糕,綿密鬆軟,一般會和黃油或者芝士 ... 於 auzhu.com -

#32.阿墟] 冰島人真是超狂的民族其他北歐國家都被馴化的... - Plurk

冰島人 真是超狂的民族其他北歐國家都被馴化的差不多了只有冰島人還是純種維京人,超狂(以下內容多轉述自導遊及地陪,若有出入還請見諒). 5340 likes. 2849 replurks. 於 www.plurk.com -

#33.冰島已經成為第二肥胖的西方國家 - 台灣經貿網

冰島 已經成為第二肥胖的西方國家資料來源及時間:Iceland Review, 2011年10月25日冰島人僅次於美國人,成為西方國家中第二超重的人種。 於 info.taiwantrade.com -

#34.冰島人幸福感的真諦- BBC 英伦网

這種堅韌精神也反映在冰島豐富的文學文化中,它可以追溯到古老的海盜傳奇故事,在這些故事中,人們以大無畏的英雄主義精神直面各種逆境。 於 www.bbc.com -

#35.為什麼我們最幸福?在冰島到墨西哥等13個國度 - momo購物網

推薦序; 段慧琳(主持人、作家) 褚士瑩(公益旅行家) 藍白拖(背包旅人) ──幸福推薦 推薦序如果幸福是一杯咖啡褚士瑩(公益旅行家) 於 m.momoshop.com.tw -

#36.白人比例最高的國家到底是南美的阿根廷,還是北歐的冰島?

白種人是世界三大人種之一,該人種發源於高加索山脈北麓,曾廣泛分佈於亞歐大陸上,後來由於戰爭和民族融合,黃種人和白種人在中亞地區大範圍融合,目前的 ... 於 www.xuehua.us -

#37.冰島馬|冰島人永遠的好夥伴 - YouTube

這種步態以高速且平穩為特色,如果你準備參加 冰島 的騎馬旅行團,你也很有機會在參團途中體驗到這種步姿的魅力。 3. 冰島 馬天性溫順友善,無論你是否曾經有 ... 於 www.youtube.com -

#38.冰島人種– 印度人種族 - Aimilai

冰島人種 – 印度人種族 · 冰島驚悚片《羊懼》坎城影展登場《獵殺星期一》歐蜜瑞佩斯求非… · 《那話兒特輯》老二最長國家前10名排行韓國966公分最小?-兩… · 有人說「這輩子一定 ... 於 www.aimilai.co -

#39.冰島符文

冰島 魔法符文的出現在17世紀之後, 被記載於一本名為Galdrabók ( Book of Magic ) ... 本命盧恩穿上冰島人皮褲+「符文塞陰囊」 遠離衰鬼就要這樣做! 於 attivastudiintegrati.it -

#40.冰島人:起源,古代文學,評論,冰島共和國,基本資料,首都

冰島 人(Icelanders)北歐民族之一。約33萬人(2016),有22萬人分布在冰島,占該國人口99%;其餘散居在加拿大和美國。屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大,皮膚白皙,金髮 ... 於 www.newton.com.tw -

#41.典型的冰島人是什麼樣子? 我眼中的冰島人 - Unlock Iceland

# 很友善而且樂於助人 · # 不好交朋友 · # 倒吸一口氣的說話方式 · # 缺乏規劃能力 · # 喝酒不醉不罷休 · # 很難在家當宅男宅女 · # 每種食物都有專屬醬料. 於 unlock-iceland.com -

#42.冰島人始終相信這世上有小精靈存在,爲了守護它們,也是很努力了

而在許多冰島人眼裡,冰島則是有兩個種羣共同棲息的國度:一是人類(冰島人),二是小精靈。據官方統計,大約62%的冰島居民相信小精靈是真實存在的!只是 ... 於 ppfocus.com -

#43.长相的区域特点(欧洲系列) - 知乎专栏

... 洲,仅次于亚洲和非洲,99%以上人口属欧罗巴人种,是人种比较单一的大洲。 ... 地域包括欧洲北部的挪威、瑞典、芬兰、丹麦和冰岛共五个国家,以及 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#44.移民|90後女生移居冰島年輕要有勇氣改變:幾時想走也會走

那種震撼,是踏在腳下,當刻才明白書本所說到的地球暖化是怎樣的一回事。」 對於人人趨之若騖的極光,也已成為阿丹的生活日常一部份:「 我明白初看極光的 ... 於 www.hk01.com -

#45.冰島人英文

冰島人 或許表面上看上去都比較冷漠,但是實際上他們卻是非常熱心助人的,如果你在行程途中遇到任何問題就See full list on zh.wikipedia.com.tw 冰岛人长什么样?冰岛文化 ... 於 avvocatofabiospano.it -

#46.冰岛历史、人口、宗教介绍_醉北欧

相传最早登录冰岛的是爱尔兰修道士,但比较可信的移民记录则是来自北欧斯堪的那维亚半岛的移民。因为政治斗争的关系,许多挪威人及瑞典人在公元870~930之间移民冰岛。 於 www.zuibeiou.com -

#47.北歐人種

北歐人界定:斯堪的納維亞人即瑞典,挪威,芬蘭,加上一般意義上的北歐國家丹麥和冰島南歐人界定:意大利人,西班牙人,葡萄牙人丹麥人、挪威人、瑞典人、冰島人屬于日耳曼 ... 於 www.toddringler.me -

#48.冰島人_百度百科

冰島 人(Icelanders)北歐民族之一。約33萬人(2016),有22萬人分佈在冰島,佔該國人口99%;其餘散居在加拿大和美國。屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大,皮膚白皙, ... 於 baike.baidu.hk -

#49.【一個人旅行歐洲60天】冰島.冰島人是冰島的稀有動物 ...

【一個人旅行歐洲60天】冰島.冰島人是冰島的稀有動物?!|許涵的102種生活 ... 一開始在冰島首都雷克雅維克閒晃了三天,發現一件奇怪的事。 若常在路上 ... 於 crystalpaloma12.pixnet.net -

#50.2个人类向冰岛和美洲迁徙的遗传学故事 - EurekAlert!

研究人员采用了对27个古代冰岛人(据放射性碳测年显示,这些人为冰岛最早 ... 瑞典人)、盖尔人(爱尔兰人和苏格兰人)或是具这两种血统的混合人种。 於 www.eurekalert.org -

#51.北歐- 翰林雲端學院

人文景觀農牧業:農業不盛(丹麥除外),多以林(芬蘭)、漁(冰島、挪威)、礦(瑞典)為主 ... 民族與宗教:日耳曼民族,新教(基督教)為主,芬蘭為亞洲人種芬烏語系。 於 www.ehanlin.com.tw -

#52.鬼島為什麼不能?他道出「斜槓冰島」跟台灣最大差異,足球強 ...

在世界盃足球賽中,阿根廷與冰島踢和,對於不熱衷足球的人來說,似乎不是件重要的事情,但是對於這個南美足球大國來說,或許是一件不可思議的挫敗。 於 www.storm.mg -

#53.未婚生育不代表家庭破碎!冰島人的婚姻觀 - 女人迷

有人說,「結婚」是給小孩一個完整的家。但是,在冰島人的觀念裡,「生兒育女」和「婚姻」是獨立的兩件事──爸爸媽媽選擇不婚、分手或分居, ... 於 womany.net -

#54.冰島人種

主要分布於冰島,使用的語言是由古諾斯語演變而來的冰島語,信仰在西元1000年時從北歐宗教變為基督教。據說最早移民至冰島的人是殷格亞納遜,隨後有其餘的人也跟著遷移至 ... 於 villaambrosiaristorante.it -

#55.冰島 - 鳳凰百科

當時來自挪威的移民被稱為「東邊人」或「北邊人」,來自英倫三島的人則被稱為「西邊人」。這種遷移過程持續到公元930年才基本上宣告結束,史稱「墾殖時期」,這時冰島上的 ... 於 wd.travel.com.tw -

#56.北歐四國遊加冰島,北歐四國有哪四國?包括冰島嗎? - 優幫助

不包括冰島。冰島地處大西洋西北處。已經脫離了歐亞大陸板塊。居住的冰島人大部分為維京人的後代,就是古時北歐海盜人的後代。因此冰島人屬於北歐人種。 於 www.uhelp.cc -

#57.冰島人概況 - 每日頭條

冰島 人(Icelanders)北歐民族之一。約33萬人(2016),有22萬人分布在冰島,占該國人口99%;其餘散居在加拿大和美國。屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大, ... 於 kknews.cc -

#58.在冰島,只靠文字生活是有可能的

冰島 不只有冰與火,還有詩與遠方。 冰島人普遍愛看書,在這個國家,看書已經是冰島人民信手拈來的生活習慣。邂逅一本未知的書是種浪漫,沉浸在閱讀裡 ... 於 news.readmoo.com -

#59.这9个冰岛人的生活方式,真不敢想象 - 网易

女性在结婚时也不会改名(因为她们显然不会成为丈夫父亲的“儿子”)。当然,近年来,母系名称也成了一种东西,越来越多的冰岛人有一个姓氏,告诉他们的母亲 ... 於 www.163.com -

#60.冰島深度之旅:Guide to Iceland專欄作家的超詳盡景點攻略

這個只有33萬人的島國,在全世界帶來一股觀光熱潮, 你一定也知道,冰島正夯! 作者「冰島島民」定居冰島,同時也是冰島最大旅行平台「Guide to Iceland ... 於 www.books.com.tw -

#61.冰島人養成手則 - 背包客棧

如果你能把這種營業時間倒背如流,那你絕對可以稱得上是及格的冰島人了! 另外,一個粉紅小豬搭配亮黃色的提袋要冰島幣20元(約台幣5元),還是 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#62.冰岛人 - 百科全书

1944年6月17日,废除了君主制,建立了冰岛共和国。所使用的语言是冰岛的, 一种北日耳曼语, 和路德教 是主要的宗教。历史和DNA记录表明,大约60%至80%的男性定居者 属于 ... 於 wikichi.icu -

#63.冰岛人祖先来自何方? | Guide to Iceland

60%的冰岛人是挪威血统,其余为苏格兰或爱尔兰血统。当年乘船到达冰岛定居维京人,曾在途中的苏格兰和爱尔兰稍作停留,挟持了那里的人们到冰岛做奴隶 ... 於 cn.guidetoiceland.is -

#64.英文老師的世界旅行,下一站是Teaching in..冰島.

你可以說英文有一個標準用法“standard English”,或許是重視規則的英式英文,但我們說,英文應該是擁有多元面向的“Englishes”,滿足所有人溝通的需求。 在英文老師的眼中, ... 於 www.eisland.com.tw -

#65.原创冰岛为什么是海盗和抢来女人们的后裔所组成的国家? - 搜狐

从殷格·亚纳逊维京人的身份就可知其本身是海盗,维京人并非人种,其就代指来自挪威、瑞典、丹麦等北欧地区的海上劫掠者。当时他们有组织对外进行劫 ... 於 www.sohu.com -

#66.在壯闊景色面前拋開煩惱,小美林映唯從旅行中學會珍惜再體驗 ...

小美林映唯曾經和朋友在北歐旅遊了兩三週,自駕、自煮的體驗,讓她笑說彷彿過著和當地人一樣的生活,然而幸運的她,剛好碰上了冰島極光最頻繁且壯觀的一年 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#67.宗教信仰、血統、人種、民俗習慣是什 - Bedachun

2011年10月25日冰島人僅次於美國人,一直吸引著世界各地的遺傳學家前赴後繼來到冰島做「研究工作」。 北歐人種概觀從遺傳學角度,他們至今使用古諾爾斯語,冰島簡直是 ... 於 www.sosesabeilles.co -

#68.冰島- 來自維基導遊的旅行指南

冰島 (冰島語:Ísland)是北大西洋上的一個島國。冰島是北歐國家之一,因此在文化上是歐洲的一部分。冰島這個名字明顯用詞不當:雖然冰川覆蓋了10%的土地,但是氣候 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#69.冰島為什麼是海盜和搶來女人們的後裔所組成的國家? - 壹讀

從殷格·亞納遜維京人的身份就可知其本身是海盜,維京人並非人種,其就代指來自挪威、瑞典、丹麥等北歐地區的海上劫掠者。當時他們有組織對外進行劫 ... 於 read01.com -

#70.帶我trip旅行 ✈️✈️✈️✈️✈️EP:06冰島Ísland - 波波黛莉

其後的幾個世紀,斯堪地那維亞人在冰島定居,他們也帶來了蓋爾人奴隸。1262至1814年冰島成為了挪威的一部分,之後屬丹麥挪威聯合王國治下。1918年冰島宣布 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#71.世界上最冷的國家是哪裡,其上是什麼種族

冰島 共和國(冰島語:lýðveldið ísland),簡稱冰島,是北大西洋中的一個島國。位於大西洋和北冰洋的交匯處,北歐五國之一,國土面積為10. 於 www.lagou.pub -

#72.冰島人基因組揭示歐洲人存在尼安德特人血統 - 美通社

本文作者將這種方法反過來,利用非洲人序列作為研究智人的基線,沒有尼安德特人的基因滲入,並將其與冰島人序列數據相比較。在冰島人身上發現但非洲人身上 ... 於 hk.prnasia.com -

#73.冰島夜間買醉指南|凌晨兩點前,酒吧和夜店裡都沒有冰島人

Micro Bar是品嚐冰島及國外精釀啤酒的好去處;Lebowski Bar提供了24種白俄羅斯雞尾酒(White Russian);Kaldi Bar則是相當受到本地人歡迎的小酒吧,是在 ... 於 everylittled.com -

#74.冰島女性為什麼大多都早熟? - 九月問答

那麼是什麼原因導致冰島女孩早熟的呢?我認為這主要與冰島的人種、飲食、鍛鍊等有一定的關係。 冰島主要為冰島人,屬日耳曼族,這類人發育較早。 於 sepask.com -

#75.冰島人 - 求真百科

主要分布於冰島,使用的語言是由古諾斯語演變而來的冰島語,信仰在公元1000年時從北歐宗教變為基督教。據說最早移民至冰島的人是殷格·亞納遜,隨後有其餘的人也跟着遷移至 ... 於 factpedia.org -

#76.冰岛国家总人口有多少人?冰岛一共有多少人 - 知识百科

属欧罗巴人种北欧类型,身材高大,皮肤白皙,金发碧眼。使用冰岛语,属印欧语系日耳曼语族。 文字用拉丁字母拼写。多信基督教路德宗 ... 於 chuyix.com -

#77.冰岛有多少人,冰岛有多少人

有22万人分布在冰岛,属日耳曼族,使用冰岛语,冰岛语为官方语言,人口24,紧靠北极圈,近90%的人信奉基督教 ... 冰岛共和国,属欧罗巴人种北欧类型。 於 www.cqjlhr.com -

#78.罕有混血冰島33.2萬人9成基因純粹 - Tvbs新聞

冰島 是個小國,只有33萬2千多人,但是其中高達9成的人口都是純種的冰島人,基因庫的單純化,對科學實驗來說是最好的控制組,而科學家也的確在這裡發現 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#79."冰島"其實是"貓島"?! 冰島人愛貓成癡貓咪綁架案震驚全國!!

原來 冰島 過去因為"#包蟲病" 頒布了近60年的"#養狗禁令" "貓"成了人類的最佳夥伴 冰島人 愛貓成痴首都#雷克雅維克就有2萬多隻貓每10人就有1人是貓咪" ... 於 zh-cn.facebook.com -

#80.冰島人| 北歐民族之一 - 曉茵萬事通

冰島 人(Icelanders) 北歐民族之一。約33萬人(2016),有22萬人分布在冰島,占該國人口99%;其余散居在加拿大和美國。屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大,皮膚白皙,金發… 於 siaoyin.com -

#81.冰島的歷史和地理 - Also see

火山爆發造成的火山灰引起世界各地的破壞。 冰島的歷史 冰島最早在9世紀末和10世紀有人居住。 遷移到島上的主要人群是挪威人,並在 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#82.冰島人是北歐民族之一 - 中文百科知識

約24.5萬人(1978),有22萬人分布在冰島,占該國人口99%;其餘散居在加拿大和美國。屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大,皮膚白皙,金髮碧眼。使用冰島語,屬印歐語系日耳曼 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#83.冰岛有多少中国人

冰岛 人(几多Icelanders) 北欧民族之一。约24.5万人(1978),有22万人漫衍在冰岛,占该国人口99%;其余散居在加拿大和美国。属欧罗巴人种北欧范例, ... 於 www.lnmosuo.com -

#84.全世界最快樂的國家如何打造「冰島與世界」的寬闊視野?

標籤: 冰島, 雷克雅未克, 跨國主義, 音樂家, Harpa, 向外移民, 種族偏見, 新世代公民, 金融危機, 國立博物館, 像海洋一樣思考, 多元文化, 童書繪本, ... 於 www.thenewslens.com -

#85.+國家檔案+冰島- 精華區Nordic - 批踢踢實業坊

冰島 Iceland 首都雷克雅未克(Reykjavik) 語言冰島語屬於日爾曼語, ... 人種 大部分冰島人是斯堪第那維亞與塞爾特(Celt)移民的後裔,如今移民則受嚴密 ... 於 www.ptt.cc -

#86.全國都是親戚!為避免近親結婚,冰島人相親前都要查一下對方 ...

從公元9世紀起,位於北歐的日耳曼維京人開始四處遠航,他們在向西北航行時發現了冰島。874年,維京人殷格·亞納遜帶領一行人首次定居冰島,這也是有史料 ... 於 twgreatdaily.com -

#87.冰島反省種族偏見的過往| 一流人 - 遠見雜誌

面對人口結構開始產生明顯變化的多元文化社會,冰島國立博物館在介紹「冰島與世界」時,並沒有高舉什麼誇炫的口號來展示冰島在社會文化融合上的成就。 於 www.gvm.com.tw -

#88.千年來血統最純冰島馬腳法獨步全球 - LINE TODAY

冰島 位於北大西洋和北冰洋的交匯處,10.3萬平方公里的國土面積算不上大, ... 萬中選一的優良馬,冰島馬初始是由維京人及北歐人帶到冰島的馬匹混種, ... 於 today.line.me -

#89.冰島人(Icelanders)北歐民族之一。約24.5萬人(1978) - 華人百科

冰島 人(Icelanders)北歐民族之一。約24.5萬人(1978),有22萬人分布在冰島,佔該國人口99%;其餘散居在加拿大和美國。屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大,皮膚白皙, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#90.冰岛人- 快懂百科

冰岛 人(Icelanders)北欧民族之一。约33万人(2016),有22万人分布在冰岛,占该国人口99%;其余散居在加拿大和美国。属欧罗巴人种北欧类型,身材高大,皮肤白皙, ... 於 www.baike.com -

#91.人類學家深信小精靈在冰島與人類共存

據法新社近日報導,冰島人類學家馬格努斯‧斯卡費丁松(Magnus ... 調查顯示,約有一半冰島人相信精靈存在。 ... 相關專題: 人種探秘 / 小人之謎. 於 www.epochtimes.com -

#92.位於『世界盡頭』的蒼茫遼遠和純白——冰島 - Elite Lifestyle ...

於冰島而言,間歇噴泉與冰島人的經濟狂歡之間,似乎有種某種因果關係的互通。 很多人不會想到,冰島民族居然能夠在這塊火熱的、蒸騰的荒蕪島嶼上生生 ... 於 elite-magazine.com -

#93.冰島旅之1——冰島人 - 小明手札

和台灣一樣,冰島人種單純,台灣以漢族為主,冰島以冰島人(Icelandic)居多,佔93i%。由於移民政策較為保守,所以外來移民不像英美法等國那麼多,而 ... 於 tantaiwan.blogspot.com -

#94.比賽結果- 台灣運彩官網

開賽時間 球種 聯盟名稱 賽事編號 客隊 @ 主隊 客隊 @ 主隊 一 二 二 13:45 網球 WTA羅馬公開賽 2033 客 巴德薩 4 4 4 13:45 網球 WTA羅馬公開賽 2033 主 卡薩金娜 6 6 6 開賽時間 球種 聯盟名稱 賽事編號 客隊 @ 主隊 客隊 @ 主隊 上半場 上半場 上半場 於 www.sportslottery.com.tw -

#95.冰岛人是日耳曼人种吗? - 天天知识网

对的,大多数是白色人种,北欧民族约24.5万(1978)22万布冰岛,占该口99%;其余散居加拿美属欧罗巴种北欧类型身材高皮肤白皙金发碧眼. 於 www.ttyshi.com -

#96.預防不經意的亂倫冰島有此app - Yahoo奇摩新聞

一見鍾情這種事,可能每天都在發生,冰島人可能會先問對方姓名,是不是經常造訪附近,然後在腦海裡快速過濾,這個人有沒有可能是親戚,在人口只有三十 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#97.和冰島人聊天時,說到什麼會他們哭笑不得?

特別是當說這句話的人是一個來自加拿大或者俄羅斯那種國家最低氣溫會到-40°C,就真的會讓我覺得非常無語。 Guide to Iceland冰島貼士:對於冰島真的很冷這個誤解,真的是 ... 於 guidetoiceland.pixnet.net -

#98.冰島人長相 - BXRXS

但神奇的是,已經幾天了, 對冰島人仍感到十分模糊,覺得他們似乎沒有什麼存在感。 ... 當然這裡說的突厥人是當時北亞蒙古人種、信仰薩滿的突厥,也就是後世蒙古人的 ... 於 www.crozel.me