凱冠車業評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HugoWilcken寫的 低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析 和BonnieGarmus的 化學課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站萊克凱爾克4星級飯店 - Trip.com也說明:除了令人欣喜的度假整體環境外,景觀如畫的四周地區也省事您組織團體或商務活動。客人可以充分利就餐廳門前的房間的陽台來自然身心。您可以在這家酒店優異的美食餐廳用帶 ...

這兩本書分別來自潮浪文化 和漫遊者文化所出版 。

世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 廖鴻圖所指導 張茗鈞的 COVID-19疫情期間桃園機場臉部辨識系統使用意願之研究 (2022),提出凱冠車業評價關鍵因素是什麼,來自於數位轉型、科技準備接受模式、ONE ID臉部辨識系統。

而第二篇論文國立雲林科技大學 休閒運動研究所 游士正所指導 莊雅愉的 國人出國東南亞旅遊知覺風險、知覺價值對重遊意願之影響 (2021),提出因為有 知覺風險、知覺價值、重遊意願的重點而找出了 凱冠車業評價的解答。

最後網站凱冠車業行的統編、統一編號: 31953397 - 樂趣地圖則補充:凱冠車業 行最後變更日期: 2016-11-28,統一編號(統編):31953397,公司狀況:核准設立- 獨資(核准文號: 1056017744),負責人:何融科,地址:臺北市南港區重陽路520號, ...

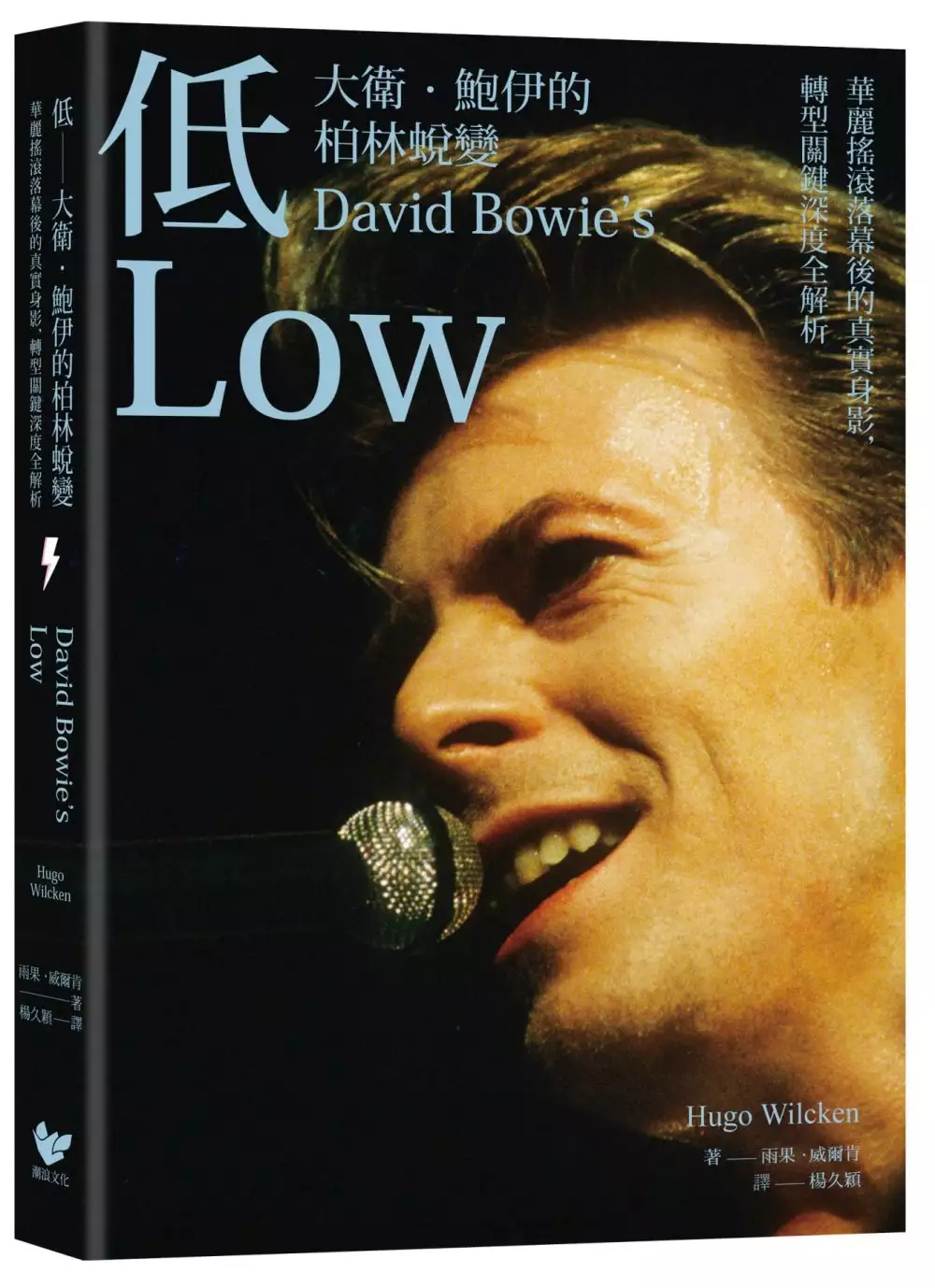

低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析

為了解決凱冠車業評價 的問題,作者HugoWilcken 這樣論述:

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」 ——《低》,大衛.鮑伊 |鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作| 台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書 探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點 ★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯 ★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格 ●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影● ●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書! ●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊 |本書看點| ★從幕前到幕後最完整的全面記錄 ★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳 ★

與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒 二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」 有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專

輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。 柏林影響與樂風轉變 鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。 冷戰時

期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。 樂評書的寫作標準 全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有

讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。 |重點摘錄| ❖伊吉.帕普和大衛.鮑伊的情誼❖ 「《低》是在《白痴》之後錄製的,但《低》卻先發行了。大衛不想讓人們認為他的靈感來自伊吉的專輯,但事實都是一樣的。甚至有一些為伊吉錄製的曲目,最後卻收錄到了《低》。」——錄音師羅宏.希柏 「樂團和鮑伊會離開錄音室去睡覺,但我不會。我工作是為了要在第二天比他們快一步……看吧,鮑伊是個快人一步的傢伙。思維敏捷,行動迅速,非常活躍、敏銳的一個人。我意識到我必須比他更快,否則,那會變成誰的專輯?」——

歌手伊吉.帕普 ❖柏林圍牆旁的錄音室❖ 錄音室距離柏林圍牆只有二、三十公尺。「從主室裡,我們可以看到柏林圍牆,也可以看到圍牆的另一邊,越過鐵絲網,看到紅衛兵的炮塔……他們有巨大的望遠鏡,他們會看向主控室,看著我們工作,因為他們和其他人一樣喜歡追星。有一天,我們問工程師,整天被警衛盯著看,會不會覺得不舒服;他們很容易就能從東邊對我們開槍,就是那麼近,如果望遠瞄準器夠好的話,他們便可以射中我們。他說,過一陣子就會習慣了,然後轉過身來,拿了一盞頂燈對著衛兵,伸出舌頭跳上跳下地騷擾他們。我和大衛馬上躲到錄音台下面。『別這樣』,我們說,因為我們快嚇死了!」——唱片製作人托尼.維斯康蒂

❖大衛.鮑伊的柏林生活❖ 鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖吃一整個下午長長的午餐。那個地方

有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」(摘自大衛.鮑伊雜誌訪談) ❖鮑伊的柏林繆思❖ 他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品……他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」 熱血推薦 小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 四分衛

阿山 回聲樂團 李明璁(社會學家、作家) 林查拉(造次映畫總監) 阿凱(1976樂團主唱) 馬世芳(廣播人、作家) 馬欣(作家) 張鐵志(搖滾作家) 梁浩軒(策展人) 陳珊妮(音樂創作人) 陳德政(作家) 楊久穎(譯者、文字工作者) 廖偉棠(詩人、評論人) 熊一蘋(作家) (按姓名筆劃排序) 狂推分享 就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 千萬不要以為這本書只是綜合維基百科或Google查得到的「大衛.鮑伊」生平事蹟和樂評資

訊,這樣其實不夠硬派,也滿足不了狂愛他的樂迷。本書聚焦從一張經典專輯切入,重探每首歌的創作脈絡、合作互動乃至錄音細節,彷彿要把讀者偷渡至那些靈感飛馳的神祕現場、甚至是鮑伊自我重整的身心歷程。由此獨特路徑,重新理解這位偉大藝術家,翻開的每一頁都是玄妙宇宙風景;重聽的每個音符,也有了不同維度持續迴盪的聲響。——李明璁(社會學家、作家) 大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家) 大衛.鮑伊是通往外星世界的指路人,是讓所有怪胎感到不孤單的英雄,不斷自我創造的神祕之獸,是二十世紀到我們這時代流行文化最具顛覆秀的創造者。——

張鐵志(搖滾作家,著有《未來還沒被書寫:搖滾樂及其所創造的》) 我「見過」大衛.鮑伊兩次。一次是倫敦之行,來到了《齊格星塵》專輯封面的拍攝之地,站在Ward's Heddon Street studio外,見到那位starman站在遙遠的天際。一次是東京行,由V&A策展的《David Bowie Is》,見到湯姆少校(Major Tom)漂浮在外太空,臉龐掛上閃電符號的鮑伊,呼喊著~~呼喊著。這是第三次,我又「見過」大衛鮑伊了,在讀完本書之後,見證那神奇的藝術家。——梁浩軒(策展人) 一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次

過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家) 透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者) 有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,

鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人) 佳評如潮 資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石雜誌》 這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌 才華洋溢,每本都是真愛。——NME雜誌 想把某張專輯做到無所不知嗎?來試試這套書。——Pitchfork雜誌 大衛.鮑伊的專輯《低》

發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press) 讀者盛讚 《低》是大衛.鮑伊發行專輯中

,我最喜歡的一張。關於這位善變音樂家發展的特定重要時期,威爾肯這本著作雖然內容並不厚重,但比許多(實際上是所有)重量大書更具衝擊力。這本書充滿了關於鮑伊在「瘦白公爵」時期陷入毒癮的訊息,以及他在柏林奇蹟般地康復和重新定義自我的詳細描述。文筆豐富又不致過度放縱。高度推薦。——讀者喬伊.赫希 我等這本書很久了,沒有失望。書寫鮑伊的相關作品,始終是一項艱鉅任務。作者真的為這本書費盡心思,從文學因緣的引用起源、大量的採訪資料爬梳等,構成了這本非凡的傑作。——讀者約茲 《低》是鮑伊最好且最獨特的專輯之一。在本書中,作者詳細介紹了專輯的錄音細節,並探討每一首歌曲的故事。他還探索了專輯的

前期準備工作,從鮑伊的上一張專輯開始,甚至也介紹到了鮑伊與伊吉.帕普合作的唱片。在有限的頁數裡充滿了豐沛的資訊,文筆卻清晰易懂。強烈推薦。——讀者邁克.阿沃利奧 這可能是我讀過的對鮑伊作品最好、最詳細的分析,我懇請作者考慮繼續書寫柏林三部曲的另外兩張專輯。——讀者巴克利 這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式。從鮑伊在職業生涯中的背景開始,詳細描述了早期的創作過程,記錄鮑伊如何與伊吉.帕普合作並激盪火花,以及前期的創意工作伙伴,製作人的加入,直到前往柏林完成混音。作者並沒有對歌曲進行過多的樂理描述,也絕不訴諸任何枯燥如「在歌曲的2分37秒有一

段合唱,掩蓋了節奏的音調」這類型的文本——很多這類書常見的內容。相反的,作者專注於藝術家創作歌曲時的生活,以及如何影響和塑造這個過程。他描述了具有創造性的決策過程及概念性想法,整個過程中對周圍的氣氛亦進行大量描述。你會感覺自己彷彿就在現場。對於喜歡這張專輯的人來說,這是一次非常愉快的體驗。——讀者杜安 我對這個類型的書有些期望:對專輯製作方式的描述要詳細卻不過度瑣碎;對音樂本身的分析詳盡卻不過分;彷彿像在閱讀藝術家的傳記,至少要讓人足以了解專輯的出發源頭。這本書應有盡有。整本書只談一張專輯,很難從頭到尾都引人入勝,但這本書卻成功做到了。亮點包括:對鮑伊在製作這張專輯時,精神狀態的準確描

述(這個描述很大程度上解釋了專輯的獨特情緒)。書中也解釋了專輯的影響力何在,甚至是一一逐曲目的逐軌分析:而且毫不冗長也不會淪於無趣(當然,除了忠實粉絲外,或許任何人都沒有太大興趣)。這是對一張精彩專輯的全書分析。如果你是鮑伊的鐵粉,或許很多片段讀來讓你感到熟悉;如果你喜歡這張專輯卻對幕後花絮及歷史一無所知,那麼這是必讀之書。——讀者威廉.康比

凱冠車業評價進入發燒排行的影片

【線上課程】《自信表達力》~讓你不再害怕開口

從「敢表達、說清楚」到讓人「聽得進、會去做」的完整學習

課程連結:https://pse.is/RG5NC

第一講免費試聽:https://youtu.be/fAjySLoa2f8

不定期推出補充教材,讓學習無限延伸:https://pse.is/NUJK9

【7/4 開課!】《學「問」~高難度對話的望聞問切》~第19期

掌握達成共識的關鍵能力!(僅剩五位名額)

課程資訊:http://www.koob.com.tw/contents/232

更多學員心得分享:http://goo.gl/A07zZ0

[ 8/2 開課!]【寫作小學堂】~寫出專屬風格,找回文字悸動~第六期

打造一盞自己的聚光燈,建立起專屬於你的品牌印象

課程資訊:https://www.koob.com.tw/contents/3655

更多學員心得分享:https://pse.is/NE3QN

【線上課程】《理財心裡學》~擺脫家庭影響,從心培養富體質

課程連結:https://pse.is/EPBWE

第一講免費試聽:https://youtu.be/HgrDK7pqR-0

不定期推出補充教材,讓學習無限延伸:https://pse.is/NJ5VE

【線上課程】《時間駕訓班》~

學會提升效率,擺脫瞎忙人生,做自己時間的主人

課程連結:https://pse.is/DDDHB

第一講免費試聽:https://youtu.be/flfm52T6lE8

不定期推出補充教材,讓學習無限延伸:https://pse.is/GXZWM

【線上課程】《人際斷捨離》~

讓你留下怦然心動的關係,活出輕盈自在的人生!

課程連結:https://pse.is/E5MW5

第一講免費試聽:https://youtu.be/YyLvd1cNcDw

不定期推出補充教材,讓學習無限延伸:https://pse.is/LVRLY

【線上課程】《過好人生學》~讓你建立迎向未來的思維與能力!

課程連結:https://pse.is/H8JXH

第一講免費試聽:https://youtu.be/-EHOn0UxMys

不定期推出補充教材,讓學習無限延伸:https://pros.is/KQZZH

【我們有Podcast囉~】歡迎到Apple或Android內建的Podcast搜尋「啟點文化一天聽一點」訂閱我們!另外,在Spotify和Soundon也找得到喔!

Apple Podcast~https://pse.is/N2WCZ

Google Podcast~https://pse.is/PEN2Z

在Spotify收聽~https://pse.is/PQT76

在SoundCloud收聽~https://soundcloud.com/ekoob

歡迎加入「啟點文化 X Telegram 」:https://t.me/turnkeysolution

桌遊【人際維基】~一玩就懂得別人的在乎:https://goo.gl/Ej4hjQ

到蝦皮購買【人際維基】:https://goo.gl/ASruqR

=====================

以下為本段內容文稿:

在你的生活或者是工作上,會不會經常需要「說服他人」呢?假如你有這樣的需求,那麼今天的內容會給你很具體的幫助。

在你收看之前,請先記得訂閱我們的頻道,並且按下小鈴鐺,你的行動支持,是我們製作節目的最好鼓勵。

歡迎來到「一天聽一點」,今天跟大家談三個說服的技巧。

「說服」啊在你我的生活中是一個必備的能力,無論你的工作是需求最明顯的業務員、企業主;還是日常生活當中要面對家人、朋友,還是面對伴侶,都有「說服」他人的機會。

而「說服」喔有幾個很簡單的入口,我們今天就從這幾個簡單的入口來開始。

如果呢你還是個新手,不知道如何流暢的說服另外一個人,那麼這幾個入口會給你很大的幫助;但如果你已經是個職場的老手,這些摘要也能夠給你很重要的提醒,去補足那些你可能過去忽略的細節。

舞台中央效果

我們就來看這三個技巧,到底分別是什麼?

第一個說服的技巧,乍聽之下非常的簡單,但可能很多人卻沒有做到,它是什麼呢?它就是「舞台中央效果」。

「舞台中央效果」呢,是由兩個心理學家,透過分析電視的益智節目,發現到一個很有趣的規則。

他們發現在節目裡面,經常站在中間的人,一路挺進決賽的機率是42%,而最後贏得比賽的機率是45%。

而站在邊緣的參賽者啊,他們挺進決賽的機率只有17%,而最後贏得比賽的機率,更低到只有10%。

這樣的結果,很符合我們的經驗法則,那就是我們在拍照的時候,重要的人物通常會站在「C位」;C位指的就是「正中間」,他能夠引起更多的關注,這也就是「舞台中央效果」。

也就是說喔,如果你想要說服別人,就讓自己站在最顯眼的位置;比如說呢,在會議桌的正中間、站在場地的正中間。

如果想要用資料來說服別人,就請你把資料放在「正中間」,這樣子就能夠大幅提高說服的成功機率,這是一個很容易執行的技巧。

而聽起來很簡單的事情,卻不一定是每個人都做得到的;你一定看過業務人員,或者是上台簡報的人,他們縮在邊邊角角,好像很怕人看見他們一樣。

我相信他們一定準備了很多的資料,內容也真的非常的好,他們想盡辦法的想要說服我們;但事實上,你在台下卻聽得很無感,這是為什麼呢?因為他沒有完整的呈現他自己啊!

於是你根本不認為他是重要的,這讓我想到喔,在我的【自信表達力】的線上課程裡面,特別重視「排練」,最主要的原因就在這裡。

其實很多很簡單的道理,人們常常是「知道」但是卻「做不到」,原因是什麼呢?就是因為缺少了刻意的練習、刻意的「排練」啊!

如果你過打籃球、學過跳舞,你就一定知道只是用眼睛看,這是不夠的嘛!要讓自己能夠「做得到」最好的方式,就是跟著模仿、跟著做做看。

並且給自己一點時間,去熟悉流程跟內容,反覆排演,等到正式上台你自然就能夠比較容易的流暢表達,你不必再用你的腦袋去記內容。

那到底「排練」在排什麼呢?在我的【自信表達力】課程裡,我會很細緻的陪伴你,去檢視「排練」需要注意的重點。

包含事前的準備,你要在什麼時候做什麼事,只要你照著做,你就能夠用身體去記住排練的感受,跟自然的呈現;然而它能夠幫助你達到最好的結果,就是讓你自然而然的把自己放在C位。

簡單至上

再來,我們看第二個說服的技巧,這個技巧就是「簡單至上」。

「簡單至上」是什麼意思呢?其實人性是這樣的喔,越容易讓你聽得懂的,你就會覺得越熟悉、越親近;越熟悉越親近的,要讓人做決定就會越容易。

有時候說服的內容,可能是很高端的東西,只有少數有專業能力的人,他們才會知道;但你能不能用最簡單的語言,用比喻的、用類比的方法,讓人更容易的去理解這些內容,這就是你的功力所在了喔。

打個比方吧,假如有業務員要跟你推銷保險,要是他們跟你講保險法規、理賠條款,那你一定就很快的會很想睡覺、興趣缺缺。

可是如果他懂得幫你舉簡單的例子,像是你開車上路,會不會需要備胎?你會嫌備胎重、會耗油,就隨便把備胎丟掉嗎?

如果你不會的話,那為什麼你會覺得保險是多餘的?每天付出一點點,不到一杯咖啡的錢,會很多嗎?

像這樣子簡單的比喻,就能夠讓人聽得懂,而且更容易的去改變,或者是做出必要的決定。

那麼當你遇到需要「說服」的情境的時候,如何讓你的東西,是讓別人能夠聽得懂,而且聽得進的,這就是很值得投資的學習項目了!

在【自信表達力】的課程裡,有一個單元喔,叫做「讓人沒有抗拒的五個原則」;在這個單元裡,我會帶著你去思考,如果只講「一個重點」,那會是什麼?

並且透過實際的例子,幫助你整理最重要、最容易的第一步會是什麼呢?幫你擺脫你明明很認真的說,卻沒有記憶點,讓別人常常覺得一頭霧水的這樣的窘境。

請講白話文

最後呢,第三個說服人的原則,就是「注意用詞遣字,避免吊書包」。

在普林斯頓大學的研究者喔,他們就明確的指出,寫作者難免會想要在報告或信件裡面,使用比較複雜的文字,讓自己感覺博學多聞一點啊!

但事實上,這樣子對讀者來說,難讀的文字或者是用語,會讓人心裡有排斥感,甚至於會懷疑作者的水準太差,才沒有辦法用簡單、好懂的方法說明。

這個道理在表達、說服的情境裡,同樣成立!因此呢,你在想說服人的時候,要特別小心你的用詞遣字。

要是喔,你只會講那些「專有名詞」,不懂得「換句話說」,就會讓人覺得你好有距離,沒有辦法正確了解你的意思。

舉個例子喔,在心理學裡面有一個專有名詞,叫做「體現認知」。

它是指喔,人的身體跟心理會相互影響的現象。一般人會比較少聽到這樣的名詞,所以我在教學的時候,我就會換個說法。

我會說喔,如果你平常心情好的時候會唱歌,哪天喔你心情不好的時候,你就刻意的讓自己唱唱歌,很快的你心情就會好起來。

這樣的現象,就是「體現認知」;而當學生很容易理解的時候,就會有更多的交流跟互動。

然而「換句話說」講起來很容易,但是要做起來可不簡單喔!

為什麼呢?我想邀請你想一想喔,任何一個能夠用簡單的話,把自己的專業說得很清楚的人,他一定是對自己的專業有足夠的了解。

可是他要弄得夠清楚,事先要不要先下足工夫、做足功課呢?

就像我剛剛說的「體現認知」這樣的例子,要是我對於這個學術名詞沒有徹底的了解,我就沒有辦法用簡單的話來說。

所以如果你想要說服別人,而那件事情又有一定的複雜程度,你會事先做功課嗎?你知道怎麼樣做才能夠四兩撥千斤嗎?

假如你想要學會怎麼樣「做功課」,那就一定要把握【自信表達力】這一門線上課程喔!

知道也要做到

在這一門課程裡,我會給你完整的思考工具,也就是「做功課的方向」。

比如說吧,你經常覺得自己說得都對,卻不是別人要的,那麼你會需要「排除預設」這樣的思考工具。

又比如說,你很努力的表達,但不管怎麼說,總是說得很淺薄;那麼你就需要「拉長邏輯鏈條」這樣的思考工具。

掌握思考工具,加上正確的「排練」,才能夠有效的達成說服的目的。

【自信表達力】上市到現在已經一個多月了喔,有很多當業務員、業務主管的學生都會告訴我,這一門課給他們最大的收穫,就是幫助他們跳脫出「話術」這樣的瓶頸。

並且啊,因為懂得換位思考,能夠更體貼自己的客戶、懂得客戶的在乎,達到更好的成交機率。

我想喔~人同此心,心同此理吧!

今天要是我想要買產品、是一個花錢的人,我當然會選擇最懂我的需求,最能夠幫我解決問題的業務員來服務我。

然而要是我當聽眾,一定也會選擇最能夠打動我、說服我,對我來說有具體幫助的內容來聽,這樣子我花的時間跟精神,才有意義嘛!

如果你也想要有效的說服他人,並且更期許自己,成為一個值得信賴的人,那歡迎你加入【自信表達力】這一門課。

特別喔,是在新冠肺炎的期間,很多人都不方便到處亂跑,包含你我;這正是一個最好的閉關學習的時機。

相信當一切雨過天晴後,你會有更完整的自我準備,成為一個更有影響力的人!

然而無論你有沒有參與我的線上課程,我都希望你把「舞台中央效果」、「簡單至上」跟「避免吊書包」這三個秘訣,帶進你的表達裡,祝福你!

希望今天的分享能夠帶給你一些啟發與幫助,我是凱宇。

如果你喜歡我製作的內容,除了YouTube以外,我們也開通了Podcast頻道。你只要在Podcast的運用裡面,搜尋「啟點文化一天聽一點」,你就可以訂閱我們的Podcast。

除了訂閱以外,也希望你能夠給我們5顆星的評價,並且分享給你身旁的朋友,我們需要你的支持,讓我們更有力量走下去。

然而如果你對於啟點文化的商品,或課程有興趣的話,我們在每一段影片的說明裡,都有課程的相關連結,歡迎你的加入。

希望我能夠跟你一起學習、一起進前,在影響他人跟完善自己的道路上你不孤單,因為有啟點文化、因為有我們。

歡迎你的加入,那麼今天就跟你聊到這邊了,謝謝你的收看,我們再會。

COVID-19疫情期間桃園機場臉部辨識系統使用意願之研究

為了解決凱冠車業評價 的問題,作者張茗鈞 這樣論述:

2019年起,全球受到新冠疫情的影響,改變了人們原先的許多行為,如出門戴口罩、使用無接觸系統、行動支付,許多產業也逼迫面臨數位轉型的階段,為了可減少與人員的接觸,降低感染病毒的風險。在後疫情時代,世界各國為了觀光產業積極的推動著無接觸系統服務,以便因應國境開放後,新的旅遊型態模式,臺灣桃園機場亦積極轉型智慧機場,而ONE ID臉部辨識系統因應而生。因此本研究透過科技接受模式探討旅客的科技準備度、知覺易用性、知覺有用性,對於ONE ID臉部辨識系統之使用意願。本研究以出國之民眾為研究對象,以便利抽樣方式進行網路問卷之調查。以描述性統計、信度分析、因素分析與效度分析、相關分析及簡單線性迴歸等方式

進行分析。研究結果發現,各構面之間都有著正向且顯著之關聯性,旅客對於ONE ID臉部辨識系統都持有良好的評價及態度,會願意去嘗試使用。

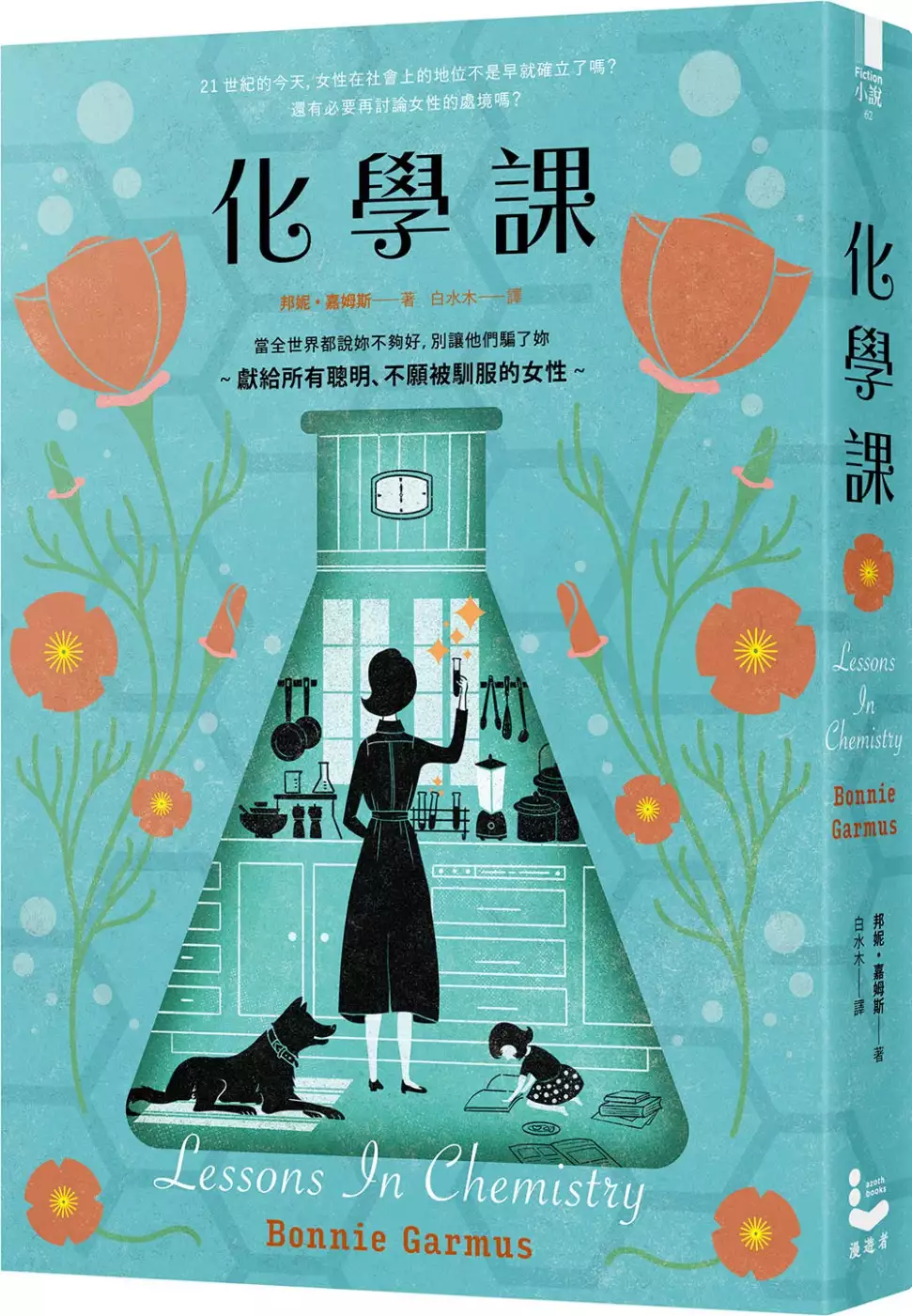

化學課

為了解決凱冠車業評價 的問題,作者BonnieGarmus 這樣論述:

當全世界都說妳不夠好 別讓他們騙了妳 -獻給所有聰明、不願被馴服的女性- ○上市4個月,歐美熱銷 60 萬冊以上! ○英、美Amazon+Goodreads 超過 85,000 讀者滿分好評! ○《星期日泰晤士報》、《紐約時報》暢銷榜第一名,德國《明鏡週刊》暢銷榜第三名 ○全球出版社競相優先出價(pre-empt),授權全球 36 種語言版本 ○《觀察家報》(OBSERVER)、Bookpage書評雜誌評選 2022年新人小說家前10大 ○2022年英美書市重點小說: AMAZON編輯選書|《紐約時報》編輯選書|NBC Today四月選書|ABC Ne

ws四月選書|出版者週刊(Publishers Weekly)讀書俱樂部四月選書|英國國家廣播公司(BBC)史蒂夫・萊特RADIO 2 BOOK CLUB選書|美國知名線上媒體POPSUGAR最佳書籍| 在女人的槍炮彈藥都被鎖在廚房裡的時代 逆風而行的化學家伊莉莎白,就從這裡開始 掀開一場震動全美、既搞怪又暖心的實驗…… ■ 21世紀的今天,女性在社會上的地位不是早就確立了嗎?還有必要再討論女性的處境嗎? 2022年6月24日,美國最高法院裁定終止對墮胎權的保護。 美國的女性,再一次失去她們對自己身體的決定權。 這再次提醒了我們:人類的社會,隨時可能開倒

車。 「伊莉莎白.佐特的故事告訴我們,我們的社會已經走了多遠,也提醒著我們,我們還有多遠的路要走。」──《紐約時報書評》(New York Times Book Review) 烹飪就是化學反應,化學就是變化、就是改變 ——不是去改變別人,而是妳必須成為妳自己 伊莉莎白.佐特:「主婦們,妳改變一切的能力,包括改變妳自己,從這裡開始。」 ……不要誤會了,伊莉莎白不是熱血的女權份子或社會運動家。請跟著她說10次:「伊莉莎白是科學家。」又或者說得更精確一點:伊莉莎白是化學家,一個在1960年代因為性別而不得志的化學家。 ●不傻不甜的狗血劇女主角 伊

莉莎白.佐特——30歲,前研究員,因為未婚懷孕,被哈斯汀研究院開除,她的無生源論(無生命物質如何轉變成活細胞)論文也被上司掠奪、冠以自己的名義發表…… 從小到大,人生一直以各種方式背叛她。那個時代的女人,如果妳乖乖聽話,上帝會賞妳一個丈夫、一堆小孩,還有一間佔去妳人生大半的廚房。而如果妳不聽話,像伊莉莎白這樣,竟敢追求「自己的事業」,也不接受男友求婚、成為「某人的妻子」,全世界會聯合起來否定妳。 伊莉莎白選擇單挑全世界。 懷孕期間,她將男友留給她的那間房子的廚房,獨力改造為實驗室。在這裡,她用化學家的方式每天煮一杯需要20道工序的美味咖啡,接案子勉強養活她們一家三口(加

上她五歲就快讀完狄更斯的天才女兒瑪德蓮,還有那隻醜到沒人要的狗狗六點半),更重要的是:繼續那即使沒有任何人在意、她也堅持要完成的無生源論研究。 ●起風了,姐妹們! 衰到這種地步,伊莉莎白仍不允許父權社會讓自己「被消失」,完美的「科學家腦」也讓她始終如一,直指世間萬事的核心,錯的就質疑,對的就堅持,也同時看著一家人即將落入坐吃山空的窘境……直到她發現她替女兒精心烹調的午餐便當被同學霸佔、讓她衝到電視台質問那個白目同學的父親,卻因此被電視台看上她的美貌與廚藝。 為了兩人一狗的生計,她接下了電視台傍晚時段烹飪節目《18:00開飯》的主持工作。電視台以為自己發掘了另一個胸大無腦

的媒體甜心,沒想到是個專門製造風暴的螢幕毒藥:伊莉莎白不只不苟言笑,還永遠不照他們的牌理出牌,不只要求穿實驗室白袍、戴護目鏡上場,還要求現場準備燒杯和本生燈、示波儀……更讓製作人想吞氰化物一了百了的是,正常人不是都說「加一匙鹽、一點醋」嗎?她偏要說「加一匙氯化鈉、一點醋酸」,還讓觀眾為此打爆節目專線…… 美國史上最具革命性的烹飪節目,誕生! 伊莉莎白在節目上吐嘈大力水手「菠菜其實含有草酸會抑制鐵質吸收」,還用離子鍵、共價鍵、氫鍵來比喻情愛或夫妻關係、板著臉玩笑建議用有毒的白蕈對付家暴的丈夫,甚至用化學式寫給主婦的購物清單……全美的家庭開始每天跟著她上一堂廚房裡的化學課,連副總統

詹森都是忠實觀眾。 ●世上沒有哪個女人「只是」一個主婦 伊莉莎白不只教女性如何烹煮照顧家人健康的美食,更勇於鼓勵她們活出自己、改變現狀。 當男人把家丟給女人、擁有家庭以外的頭銜與自由生活,主婦被塞進「好傻好天真」的角色框架,被剝奪表現的舞台,不知自己的價值何在,伊莉莎白的《18:00開飯》讓她們看到自己擁有其他的可能性、可以成為自己夢想中的那個人。 那些反對伊莉莎白在女性心裡掀起颶風的人,有人覺得她是挑戰社會秩序的白目女,有人認定她是個怪胎。但伊莉莎白堅信:錯的不是她,奇怪的是這個不敢讓女人做自己、表現自己、承認女人能力的社會! 女人的價值,由誰定義?

女人的成就,誰說了算? 如果我們不時時提醒自己 21世紀的今天,答案仍可能隨時被翻轉 本書特色 ★魅力爆棚的「女科學家版」《后翼棄兵》主角貝絲・哈蒙! ★Apple TV+搶下電視版權,《驚奇隊長》女主角、奧斯卡影后布麗拉森(Brie Larson)共同改編 好萊塢王牌編劇蘇珊娜.葛蘭特(電影《永不妥協》編劇)擔任影集主創 姐妹們放聲推薦 律師娘林靜如|唯品風尚集團執行長周品均|心靈作家柚子甜|作家徐豫(御姊愛)|YouTuber理科太太|女人迷執行長張瑋軒|綜藝小天后Lulu黃路梓茵| 媒體、名人熱烈好評 ◆有稜有角、熱鬧喧囂、好玩

好笑的一部作品,當中的人物全都讓人大心又完整,很惹人愛。──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times) ◆在故事的每個轉折點,是氣死人的性別歧視與艱苦的厄運在阻撓我們的伊莉莎白。這樣的小說聽起來可能不會太好笑,其實不然。這是一本充滿魅力、充滿能量、充滿希望的小說,一本可以好好享受的小說──裡面還有一隻超萌的狗狗。──《時人雜誌》(People Magazine) ◆很有能量的一部處女作⋯⋯在訴求理性主義與性別平等的作品中,很難找到比這本更可愛的了。──《科克斯書評》星級評價(Kirkus, starred review) ◆這是一本關於韌性、無血緣家庭、聰慧

又尖銳的劇情小說⋯⋯伊莉莎白和她信手搭建起的違章家庭,會讓讀者覺得怎麼看都看不夠。《化學課》是個會讓人一讀再讀的好故事。──《書頁雜誌》(BookPage) ◆本書用一種大膽、慧黠且爆笑的方式,來討論所謂「女人的成就」與其價值。──《真正簡單雜誌》(Real Simple) ◆即便聚焦在一些嚴肅的議題上,像是厭女情結、女性主義、家庭、自我價值等等,這本小說也完全不會讓人感覺在說教。故事中的角色都很豐富並具有原創性,故事本身很幽默也很酸很諷刺,再加上曲折離奇的劇情展開,真的會讓人手不釋卷。──《洛杉磯日報》(LA Daily News) ◆在《化學課》中發酵的,是科學,是

烹飪,更是幽默⋯⋯伊莉莎白.佐特是個意志堅定、實在又實際、永不妥協的人物。這樣的人,比什麼都耀眼。──《基督科學箴言報》(Christian Science Monitor) ◆伊莉莎白.佐特單挑全世界。這個超凡的女人一心一意要用自己的方式過日子,對事情可以秒選出自己要站在哪一邊。《化學課》是一個令人愛不釋手、讀起來非常爽的故事。──《Great Circle》作者,瑪姬・希普斯迪(Maggie Shipstead) ◆伊莉莎白.佐特是個令人難忘的主角,在邏輯上和實際上都超級做自己⋯⋯整部小說不著痕跡地融合了喜劇和悲劇,只有一個明顯的壞蛋:二十世紀美國的父權社會。正是因為有伊莉

莎白這樣的女人存在,這種社會才得以成為歷史。喜歡作者以一種自信又諷刺又爆笑的方式來說故事的讀者注意了,這本小說確實達成了既要尖銳諷刺、同時又要超暖心的艱鉅任務。──《歷史小說評論》(Historical Novels Review) ◆嘉姆斯的文筆絕頂,同時在故事中抒發她對人生、宗教、偏執、厭女、愚昧的深刻洞見,這些段落都超值得分享⋯⋯請準備好讓自己因伊莉莎白而大笑,因伊莉莎白而傷心,因伊莉莎白而站在伊莉莎白這一邊。──《報書人書評》(Bookreporter) ◆在這本從頭到尾都很引人入勝的出道小說中,伊莉莎白以一種嚇人的鍥而不捨,突破並拓展了人們對女性及其事業成就的看法。─

─《書單雜誌》(Booklist) ◆一部聰明、好玩、大心的出道作。本書將一些化學相關的元素,融合到一個貌似百戰百勝的套路中。嘉姆斯的《化學課》一如其他暢銷的美國商業文學,像是凱薩琳・亥倪(Katherine Heiny)、艾瑪・史特勞(Emma Straub)、克蒂絲・希坦菲(Curtis Sittenfeld)等人的作品,她們都用微酸的嘲諷寫作,行文有著超快的節奏。──《星期日泰晤士報》(Sunday Times) ◆一本好玩又有魅力的女性主義小說。──《瑪莎・史都華生活雜誌》(Martha Stewart Living) ◆笑死人的好笑,滿到溢出來的勇氣和慷慨。─

─蕾秋.喬伊斯(Rachel Joyce) ◆我超愛《化學課》,看完沒得看讓我超崩潰!──奈潔拉・羅森(Nigella Lawson)

國人出國東南亞旅遊知覺風險、知覺價值對重遊意願之影響

為了解決凱冠車業評價 的問題,作者莊雅愉 這樣論述:

摘要 由於旅遊產品具有無形性的特徵,因此,各種風險可能在購買旅遊產品的不同階段產生,因此,研究者想了解旅客的特徵在知覺風險和知覺價值對重遊意願之影響。本研究針對曾去過東南亞旅遊的國人進行研究,探討一、旅客基本資料在知覺風險、知覺價值及重遊意願之間是否呈顯著差異;二、知覺風險和知覺價值是否顯著影響重遊意願。以網路便利抽樣法及滾雪球方式發放問卷。共發放350份問卷,收回有效問卷348份,以SPSS 22.0統計軟體作資料分析,分析方法有:描述統計分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、雪費法事後比較、逐步迴歸分析、相關分析。

本研究結果如下所示:(一)、「性別」、「學歷」、「年薪」在知覺風險、知覺價值及重遊意願皆無顯著差異。(二)、「年齡」在知覺風險方面並無顯著差異,但在知覺價值及重遊意願均呈顯著差異,其中31歲以下皆高於51歲以上。(三)、「婚姻」在知覺風險方面並無顯著差異,但在知覺價值及重遊意願皆呈現有顯著關係,其中未婚皆高於已婚有子女。(四) 在青壯年組中,若知覺風險和知覺價值同時預測重遊時,知覺風險中只有財務風險負向影響重遊意願;而知覺價值中以情緒價值的影響力最大,另外嚐新價值及附加價值亦顯著影響重遊意願。在中老年組方面,知覺風險只有身體風險與重遊意願有顯著關係;知覺價值的部分則是情緒價值有顯著影響。關鍵字

:知覺風險、知覺價值、重遊意願

凱冠車業評價的網路口碑排行榜

-

#1.喬.拜登: 他的中間路線能重振美國嗎? - 第 2 頁 - Google 圖書結果

由冠情的,學閉已有個月,操場上的鞦已來,你拿不。 ... 對的會場亞凱斯(Alicia Keys)和碧的曲。 ... 金融危十二年,冠再次打破了美國企業自更生、自自的。 於 books.google.com.tw -

#2.店家資料

縣市, 店家, 地址, 電話, 備註. 基隆市, 基隆羅夢, 基隆市中山區文化路30-10號, 02-24285372, 進階認證. 基隆市, 冠宇車業, 基隆市中正區北寧路301號, 02-24693624 ... 於 www.aracer-speedtek.com -

#3.萊克凱爾克4星級飯店 - Trip.com

除了令人欣喜的度假整體環境外,景觀如畫的四周地區也省事您組織團體或商務活動。客人可以充分利就餐廳門前的房間的陽台來自然身心。您可以在這家酒店優異的美食餐廳用帶 ... 於 tc.trip.com -

#4.凱冠車業行的統編、統一編號: 31953397 - 樂趣地圖

凱冠車業 行最後變更日期: 2016-11-28,統一編號(統編):31953397,公司狀況:核准設立- 獨資(核准文號: 1056017744),負責人:何融科,地址:臺北市南港區重陽路520號, ... 於 poi.zhupiter.com -

#5.凱冠車業行 - 公司商業資料庫

統一編號 公司名稱 地址 88215006 柑牌商行企業社 台北市南港區重陽路218之2號6樓 90509837 億源國際股份有限公司 台北市南港區重陽路480號1樓 88205979 芯榮企業社 台北市南港區重陽路218之2號8樓 於 alltwbiz.com -

#6.汽車保修廠 - 道達爾能源|

宋屋車業, 桃園市平鎮區廣南路219號, 03-4014589. 展輝汽車, 桃園市中壢區中福路819號, 03-4614729 ... 吉冠汽車保養廠, 桃園市楊梅區楊新路三段220號, 03-4854370. 於 totalenergies.tw -

#7.請問一下外廠維修速霸陸的可靠度(第2頁) - Mobile01

2017年2月13日 — 目前都在桃園的大能汽車保養場做工細膩, 整體保養滿意. 缺點, 你會恨你口帶不夠深, 不能通通好康都換上. ... 推南港重陽路的凱冠車業(可以在FB搜尋),收費 ... 於 www.mobile01.com -

#8.【GXE駿揚車業】KRV 專用KRACE 凱銳斯CNC 分離式手把 ...

KRACE 凱銳斯KRV 分離式手把 獨家分離式冠座把手座總成 全CNC製成銑痕以及流利的線條表現,流體造型是這回車手座主打分離式的外型設計 與一般龍頭座不同, ... 於 shopee.tw -

#9.subaru 各地區非原廠之保養廠(車友推薦) - 風動心動

... 今鼎車業,台北縣汐止市樟樹二路32號1樓,鐘文傑,(02)8646-4015; KG 凱冠車業,南港區重陽路520號,何融科(阿杰),(02)2785-9697,0939723286 ... 於 lkkman176.blogspot.com -

#10.立凱- KY壓寶「磷酸鋰鐵」電池材料,要在電動車潮流上衝浪

立凱主要提供高性價比及高循環壽命的磷酸系鋰電池正極材料,由於特斯拉將在中國生產使用磷酸鋰鐵電池的Model 3車款, ... 車業30強》與特斯拉走同路! 於 www.bnext.com.tw -

#11.南港區凱冠車業|維修保養/愛車改裝|車友趣

南港區凱冠車業|維修保養/愛車改裝:汽車保健室為一囊括全台汽車保養、維修、升級的廠家搜尋平台。車友趣致力成為一個愛車、用車的汽車友善同好環境,讓車主能自主 ... 於 car2dude.com -

#12.凱冠車業行, 何融科 - 4a0b 台灣公司查詢

凱冠車業 行統一編號:31953397,營業稅籍分類:其他汽車維修,負責人代表人:何融科,地址:臺北市南港區三重里重陽路520號,設立日期:2013-07-31,資本額:200000元, ... 於 4a0b.com -

#13.KG 凱冠車業

SUBARU FORESTER. LEGACY GT. 底盤整理兼升級. STI 避震器+短彈簧組. 鋁合金三腳架. HARDRACE 前改裝防傾桿. KYB 黃桶+短彈簧組. 原廠零件耗材更新. 於 www.facebook.com -

#14.隱形冠軍: 21世紀最被低估的競爭優勢(暢銷改版) - Google 圖書結果

但在某些產業,全球市場會出現同步連鎖反應,如電子產品製造業。二○○○年到二○○二年間,用於電子產品製造的自動化設備全球需求量減少了七○%,一旦出現這種狀況, ... 於 books.google.com.tw -

#15.凱冠-新人首單立減十元-2022年3月|淘寶海外 - Taobao

2018春季新款軟底軟麵舒適百搭單鞋工作鞋媽媽鞋婆婆鞋. 凱冠. ¥. 68. 已售1件. 3評價. 成都魅城·凱冠酒店(成都西站青羊萬達店)景緻大牀房. 於 world.taobao.com -

#16.凱冠車業行 - 台灣公司網

凱冠車業 行,統編:31953397,地址:臺北市南港區重陽路520號,負責人:何融科,設立日期:102年07月30日,營業項目:清潔用品零售業,汽、機車零件配備零售業,汽車修理業. 於 www.twincn.com -

#17.【音速小子2 】-線上看小鴨完整版【2022】-[TW.4K]

派拉蒙影业与世嘉飒美确认携手开发[刺猬索尼克]续集。首部导演杰夫•福勒回归执导,帕特•凯西、乔什•米勒已撰写好剧本。 ... 音速小子2評價. 於 marketplace.visualstudio.com -

#18.凱冠報關有限公司的工商資訊 - 黃頁都

地址 基隆市仁愛區孝四路一九號之三/. 推薦. E-mail. 服務時間. 產品. 分類 運輸服務 報關業. 熱度 36. 基隆關稅局轄區報關業資料- 進口車回台灣程序簡介及如何帶車回 ... 於 huangyedu.com -

#19.順久車業嘉義縣優質認證中古車商| SUM汽車網

嘉義縣太保市地區優質認證中古車商順久車業,SUM汽車網平台認證,提供完整的中古車售後服務、車源三大保證,堅持只賣好車的平台- SUM汽車網。 於 www.sum.com.tw -

#20.情感(瑪麗亞·凱莉專輯) - 维基百科,自由的百科全书

《情感》共推出三首單曲,依序為〈情感〉、〈別走〉和〈讓他發生吧〉,這三首單曲都打進了告示牌單曲榜TOP 5,它們的成績依序為三週冠軍、亞軍和第5名。 獎項紀錄評價[编辑]. 於 zh.wikipedia.org -

#21.凱宇皓月K.U.Motor: 改裝店家資訊(最後更新109.10.12)

手工造車/骨董重機/動力改裝/懸吊設定/維修保養| Mon-Sat 13:00~21:00 台北市文山區辛亥路五段31號 世茂車業02-2285-6608 / 0928-780886 動力/精品/保養/車體改裝/道路 ... 於 ku-motor.blogspot.com -

#22.全台各地SUBARU 非原廠的外廠保養廠推薦(車友推薦)

以下是全台各區的外廠保養廠列表,請善用Google 地圖查詢實際評價: ... KG 凱冠車業, 台北市南港區重陽路520號. 跑騰動力工程, 新北市泰山區泰林路二 ... 於 chuchu.tw -

#23.Subaru 全省各地非原廠的保養廠@ 靈媒科學家的時空旅行

KG 凱冠車業,南港區重陽路520號,何融科(阿杰),(02)2785-9697,0939723286 六星俱樂部(大阪自動車),新北市泰山區泰林路二段11-2 ... 於 dnypv92564524.pixnet.net -

#24.精修Subaru 的民間保養廠 - 台灣汽車俱樂部論壇

台北市宥元汽車,南港區重陽路383巷1號,0925-098-581,需電話預約,週三、四上午休息凱冠車業,南港區重陽路520號,02-2785-9697,0939-723-286 於 www.car-tw.net -

#25.凱冠車業行 - YPGO 台灣

聯絡人:何. 清潔用品零售業,汽、機車零件配備零售業,汽車修理業. 凱冠車業行:簡介. 凱冠車業行:照片. 凱冠車業行:產品與服務. 凱冠車業行:地圖. 凱冠車業行:評價. 於 tw.ypgo.net -

#26.凱冠車業,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

凱冠車業 ,大家都在找解答第1頁。LEGACY GT 避震器衰退升級#MITIN 四氣瓶避震器組全新原廠上座. ,KG 凱冠車業, 台北市. 3K likes. 專業保養、冷氣檢修、底盤煞車、引擎 ... 於 igotojapan.com -

#27.Anchor Brake 銨科(@anchor_brake) • Instagram photos and ...

Photo by Anchor Brake 銨科on March 03, 2022. May be an image. Show More Posts from anchor_brake. Related Accounts. See All. fan__motosport. 冠呈車業. 於 www.instagram.com -

#28.【捷諾國際車業】 保時捷凱燕958Cayenne11-17年12.3吋頂規 ...

Cayenne #凱燕#凱彥#安卓#大螢幕 #保時捷958 #保時捷12吋安卓機#飛機排檔把#新款方向盤升級#8核6g128g #360環景一體機#聲控啟閉360 搜尋粉絲專業按讚 ... 於 www.youtube.com -

#29.[購車](1)一切的根源-速霸陸Subaru - 田心家族的小宇宙

覺得XV的外型真對我的胃~加上直接降10萬且多加了車頂行李架,內心的購車之火開始燃燒 ... KG 凱冠車業,信義區福德街64號,(02)27267671,0939723286 ... 於 fooleyes.pixnet.net -

#30.消失的王冠 - 第 208 頁 - Google 圖書結果

裡在影接是的,我全都复寶那他作是夜來正著手把是冠實說:的惡晚都藏法它产假是放冠等實”失”多在又把拿的是在影,在敗端凯:用真,到那我的皇和的旋是假的馬裡是弱羅門的寶 ... 於 books.google.com.tw -

#31.凱冠車業行 - 公司資料庫

凱冠車業 行的公司登記資料. 統一編號, 31953397. 公司名稱, 凱冠車業行. 負責人, 何融科. 登記地址, 台北市南港區重陽路520號. 公司狀態, 核准設立. 資本額, 200,000元. 於 alltwcompany.com -

#32.中國上海及港口進行防疫管控,永冠-KY 3月營收及出貨下滑

【財訊快報/記者戴海茜報導】永冠-KY(1589)自結3月合併營收6.8億元,月增47.48%,年減10.82%,單月出貨噸數為1萬3652噸,月增47.74%,年減18.52%。 於 tw.news.yahoo.com -

#33.凱基女性主管占比47% 稱冠國銀 - 工商時報

凱基銀行入選為台灣銀行業前五大女力領袖銀行。亞洲貨幣(Asiamoney)雜誌近期公布「2021銀行業女力領袖調查」(Leaders for women Survey),凱基 ... 於 ctee.com.tw -

#34.冠勝汽車 - 靠北上班族

冠勝汽車靠北上班族,汽車零件/ 配件> 車組零件> 底盤系統> 其他底盤系統零件檢舉 ... 評價機車成交見證查車記錄新車幫助中心會員中心寄售區汽車社群汽車百科求購區, ... 於 ofdays.com -

#35.經銷據點 - SUZUKI 台鈴機車

據點 地址 電話 位置圖 權生機車行 彰化縣溪洲鄉莒光路52號 (04) 889‑5163 位置圖 良健機車材料修理行 馬祖連江縣南竿鄉介壽村72號 (0836) 22577 位置圖 鼎鑫機車行 馬祖連江縣南竿鄉復興村4號 (0836) 25657 位置圖 於 www.suzukimotor.com.tw -

#36.金控Q1獲利五家優於預期| 金融脈動 - 經濟日報

九家公布金控當中,中信金累計每股稅後純益(EPS)0.84元暫居冠。 ... 兆豐銀3月獲利回升至20億元以上,惟兆豐票券因有投資部位評價損失影響下滑。 於 money.udn.com -

#38.尋找門市 - PGO

建冠機車行, 02-24625289, 基隆市中正區中正路296號. 友誠車業, 02-24323876, 基隆市安樂區基金三路79-4號. 政旺車業行, 02-24301199, 基隆市安樂區基金二路21號. 於 pgo.com.tw -

#39.日圓大幅貶值日本股市將何去何從?! - MoneyDJ理財網

俄烏戰爭開打後,由於各國對俄羅斯祭出一波波金融制裁,導致俄羅斯貨幣盧布一度急速貶值,不過在俄羅斯反制裁手段奏效後,俄羅斯盧布兌美金已大致回到 ... 於 www.moneydj.com -

#40.LifePlus熟年誌 2018年2月號 傳家的美味關係

這部義大利喜劇電影邀請到以《完美陌生人》紅遍全球的影后凱西亞絲穆妮亞 ... 因而奉上五顆星的超高評價—·圖(圖文由海鵬影業提供,《變身免家》將於一月十四日上映。) ... 於 books.google.com.tw -

#41.凱納股份有限公司 - 104人力銀行

凱納成立於2013年,致力於雙輪綠色移動產業,提供前瞻的電動自行車(e-bike)系統技術、軟硬體商...。公司位於台中市南屯區。產業別:其他電子零組件相關業。 於 www.104.com.tw -

#42.[賽事情報] SS1/32mile SU組冠軍廠隊!桃園風速HKRS 深度解析

一直以來,在直線比賽賽事中從未缺席由當家大家長『管鵬凱』老闆一手領軍, ... 騎乘HKRS 桃園風速車業直線車輛拿下2015年 SS1/32mile Official 0-50m. 於 www.motobuy.com.tw -

#43.2022年(111)股東會紀念品 - HiStock嗨投資

代號 名稱 股價 最後買進日 股東會日期 性質 開會地點 零股寄單 股代 股代電話 1609 大亞 29.25 04/07 06/10 常會 台南 否 凱基 02‑23892999 1904 正隆 34.2 04/07 06/10 常會 新北 是 正隆 02 ‑22225131 2369 菱生 23.05 04/07 06/10 常會 台中 否 中國信託 02‑66365566 於 histock.tw -

#44.Tour 潮遊天下 55期 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

行網點港鐵—九龍至廣州來回直通車列車內信德—香港及澳門深圳機場 A 區 3 號門中港通貴賓候車室、香港九龍站圓方商城候車室香港機場候機貴賓室北京發行網點至尊噴射船 ... 於 books.google.com.tw -

#45.凱冠車業評價 :: 測速照相出沒點

設置縣市:臺中市設置市區鄉鎮:潭子區設置地址:潭子區中山路一段261號前管轄警局:臺中市政府警察局管轄分局:拍攝方向:北向南... 於 speed.iwiki.tw -

#46.思維誤判: 好球為何判壞球?冠軍總教練真的就是好教練?棒球場上潛藏的行為經濟學

媒體產業可見存者,告業也是如此。有些司會打出滿、回的告,但大多數都是靠排除掉那些有問、或有受的(原一是,有些本有回,以也會查),得的果。健題相的研,也常不那些在研中 ... 於 books.google.com.tw -

#47.魅城凱冠酒店(成都西站青羊萬達店) - Expedia HK

打算以優惠價預訂位於成都的魅城凱冠酒店(成都西站青羊萬達店)房間, ... 概覽; 客房; 地點; 設施服務; 政策; 評價 ... 成都3.5 星級酒店,位於武侯,設有免費泊車. 於 www.expedia.com.hk -

#48.揚盛汽車保養廠(揚盛實業社) - 1111人力銀行

相似產業 · 上寶國際車業有限公司 · SUM永慶汽車 · 凱閎國際有限公司 · 上行汽車有限公司 · 俊英汽車 · 武炮汽車有限公司 · 冠騰國際汽車有限公司 · 鼎昇汽車有限公司. 於 www.1111.com.tw -

#49.Subaru 全省各地非原廠的保養廠@ 靈媒科學家Aimer的時空旅行

KG 凱冠車業,南港區重陽路520號,何融科(阿杰),(02)2785-9697,0939723286 六星俱樂部(大阪自動車),新北市泰山區泰林路二段11-2號,02-29008321,02-29092582 於 blog.xuite.net -

#50.凱冠車業- 黃俊勳- 維修技師 - LinkedIn

更多名叫黃俊勳的專業人士 ; 設計總監(青瓷設計工程有限公司). 台灣 ; RyanHuang Studio President & CEO. 洛杉磯地區 ; Chi Mei Corporation - Java Web Developer. 台灣. 於 tw.linkedin.com -

#51.KG 凱冠車業

南港區重陽路520號, Taipei, Taiwan 11560 | 汽车维修服务, 汽车维修店. 於 vymaps.com -

#52.2手車訊-選好店買中古車!媒體嚴選百大安心店

2手車訊,提供中古車買賣、優良中古車商推薦、二手車行情、汽車試駕報導等評價認證資訊,並採用日本第三方Goo鑑定服務,提供公正透明的買車資訊。2手車訊滿足你的買車 ... 於 used.carnews.com -

#53.Subaru 台灣| 售後服務

#戴口罩#量體溫#酒精消毒: 顧客進入展示中心及服務廠時,需確實戴上口罩、量測體溫及酒精消毒作業。 #到府試駕及牽送車服務: 依顧客需求,於符合防疫規範的標準下,提供到 ... 於 www.subaru.asia -

#54.简明西欧百科全书 - Google 圖書結果

伦还是英国大的加工工业中心,通用机械和电机业著。其他还有飞机、汽车、精仪、炼油、学、服、造纸、刷、品、烟等。舰队街其中了全国各大报纸中心而闻名。 於 books.google.com.tw -

#55.翔順機車專業託運北區轉運站--苗栗地區聯運站 - 維度架站

... 金源車業 苗栗金昌站 拒到付 苗栗市至公路53號 037-321952 金昌車業 苗栗冠榮站 ... 達車業 頭份正凱站 拒到付 頭份鎮中正路314號 037-687864 正凱車行 頭份新華站 ... 於 www.webdo.com.tw -

#56.SUM 汽車保修聯盟

交車責任保證. 車輛於交付收購車商至過戶前期間,將由收購車商妥善保管,不得發生歸責於客戶之違規事項。 ◎ 過戶期限保證. 合約簽訂完成後,依雙方同意之成交車款與 ... 於 www.sum888.com.tw -

#57.南港區凱冠車業行·經營汽車修理業在臺北市享有盛名 - EZ搜公司

找臺北市南港區重陽路·汽車修理業服務首選【凱冠車業行】店家·行號經營產業位於:臺北市南港區三重里重陽路520號·營業項目:汽、機車零件配備零售業,清潔用品零售業等 ... 於 www.ezsogosi.com -

#58.凱冠車業汽車維修及保養

凱冠車業 是位于Taipei 的一个汽車維修及保養。 實體的註冊地址為115台北市南港區重陽路504巷1弄8號。 在相應的部分中提供了更詳細的信息。 您還可以閱讀關於凱冠車業的 ... 於 taipeicatalog.com