初二十六拜拜要說什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃恆堉,李羽宸寫的 拜拜一本通:正確拜拜,才能拜出好運來 和游本寬的 《鏡話•臺詞》,我的「限制級」照片都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農曆初二、十六會為何要拜門口?也說明:在台南府城,每個月的農曆初一、十五,許多人會拜神明、祖先,但做生意人、開店者,大都會選在農曆初二、十六會為要拜門口,為何不在初一、十五拜神明、祖先同一天拜 ...

這兩本書分別來自知青頻道 和白象文化所出版 。

國立清華大學 社會學研究所 宋文里、李丁讚所指導 廖婉余的 從聖物到玩物-「去神聖化」與「再神聖化」歷程: 以「好神公仔」為例 (2010),提出初二十六拜拜要說什麼關鍵因素是什麼,來自於好神公仔、聖顯、神顯、禁忌、象徵、符號、轉渡物。

最後網站中秋節是土地公生日?土地公怎麼拜?拜土地公時間 - 媽咪拜則補充:通常拜土地公是每月拜2次,一般人會選在農曆初一、十五到廟裡拜土地公,開店做生意的人則會在初二、十六於門口設案拜拜,這些祭祀活動俗稱「做牙(正確字 ...

拜拜一本通:正確拜拜,才能拜出好運來

為了解決初二十六拜拜要說什麼 的問題,作者黃恆堉,李羽宸 這樣論述:

最完整,初一到除夕重要日子全收錄! 最實用,家家戶戶必備的拜拜大字典! 最正確,供品紙錢擲筊求籤詳細解說! ◎全彩內頁+小開本,讓您方便好攜帶&隨時翻閱! 很多讀者都會翻閱「農民曆」來自行擇日,但要怎麼買、怎麼準備、怎麼拜就不是那麼了解。此時只要依據本書第一章第一節擇日須知,避開方位煞方與生肖的冲、殺、回頭貢殺之「日、時」,就能夠擇一好日為用。 本書呈現民間節慶祭祀的日子,以白話口語的方式,教導拜拜的地點與時間,需準備的物品以及參拜的儀式與祈禱的程序,並且配合節慶當下的開運方法,讓您不只是拜拜祈福而已,還能夠趨吉避凶,轉禍為福。 以全彩圖文介紹金銀紙、香束、供品種類

和對應的祭祀對象; 詳盡列出祭祀時怎麼「說話」、「安奉疏文」怎麼寫、祭祀上各種宜忌; 以六色明確標出「道教神明」、「佛教」、「密教」、「陰神」、「陰鬼」、「祖先」的拜法與禁忌; 清晰明瞭,讓您不錯過重要節日,也不會「拜錯」! 拜對了,才能幫您趨吉求財解厄求平安! 好評推薦 台中市五術教育協會、高雄市五術教育協會 聯合推薦

初二十六拜拜要說什麼進入發燒排行的影片

#過年最期待的事

#最難搞的親戚問題攻勢

一整年最期待、也是最長的假期-「年假」來啦😍!

雖然已經脫離了領紅包🧧的幼齒年紀,但對於「過年」這事我還是非常期待滴!如果有長輩還願意發給我紅包的話我就更期待了(😑喂~)

但話說過年也是最容易受到親戚們「❓問題攻勢🔫」的時候了...

👉「為什麼還不交男/女朋友啊?」

👉「為什麼還不結婚啊?」

👉「什麼時候要生小孩讓你爸媽抱孫子啊?」

👉「什麼時候要生第2//3/4/5/6/7/8...胎啊?」

👉「現在工作怎麼樣?在哪上班啊?」

👉「現在薪水多少錢啊?」

🙏「嗡嘛呢叭咪吽...」

😱Oh~My~God~宛如唸咒般的十萬個為什麼如浪潮席捲而來~

你...受得了嗎😰?

🎙「EP32-過年啦!最期待的事情VS最尷尬的親戚問題攻勢!你受得了嗎?」

✅Apple Podcast:https://reurl.cc/Q7WdLp

✅Google Podcast:https://reurl.cc/R6O4r6

✅KKBOX Podcast:https://reurl.cc/9Z1EGO

✅SoundOn:https://sndn.link/00ff77/qQUYiZ

✅Spotify:https://reurl.cc/xg1Z91

✅Listen Notes:https://reurl.cc/ynmZrD

🖥YouTube頻道影音版:https://youtu.be/O52HpZZJuSA

#你最害怕被問到的問題是什麼呢

#募集最讓人白眼和尷尬的問題

🔺林林夫妻 :https://pse.is/f7

🔺巧鈴Ling : https://pse.is/lingfb

🔺Blog :https://lingmami.com

🔺 Instagram:https://www.instagram.com/00ff77/

🔺 YouTube:https://bit.ly/2xqBRtn

👉TG頻道網址 https://t.me/lin00ff77

從聖物到玩物-「去神聖化」與「再神聖化」歷程: 以「好神公仔」為例

為了解決初二十六拜拜要說什麼 的問題,作者廖婉余 這樣論述:

在這篇論文裡,企圖建立一個「人─物─神」的神聖性光譜。 面對一個變遷的世界,移動的土地,交錯的文化,似乎「變」才是永恆。我們該如何去看待宗教信仰呢?它被現代化浪潮衝散了嗎? 在我們的日常生活裡,初一、十五吃素,店家初二、十六燒香祭拜神明,外出遠行要到廟裡擲茭求平安符,聯考到了要拜文昌帝君,中元節要擺出許多祭品來普渡好兄弟。處在現代化發展進程中,特別是已經進入經濟發達社會之林的台灣,我們這個生活世界真的可以用「除魅」了的觀點來看待嗎?這篇論文始終是個「小題大作」的論文。從收藏切入,收藏由一組連續而來的項所組成,但系列中的最終一項便是收藏者本人。在社會學的層面上,我們會發現一個相對應的結

構,那便是模範和系列組成的系統。在模範和系列之中,我們會見到系列或者收藏是物品擁有的組成性要素,而擁有便是人和物間之的相互整合。 文化體驗發生在個人和環境之間的潛在空間,對每個人來說,這個空間的使用,由個人最初階段所發生的生活體驗決定。透過父母生養,我們可以發現我們神聖感受的根源。透過遵守禁忌、祈求護身符我們獲得保佑。我們繼續成長,時間也繼續前進,前進到所謂現代化的過程裡。在現代化的過程裡,這些神聖並沒有消失,只是轉渡了。 從「好神公仔」出發,透過這個小小的物,微觀的觀察,希望去發現人們對於神聖的感受;去發現,神聖的變與不變,去瞭解,人們如何去面對和看待這個從聖物到玩物的劇烈流變。我們不再

初一、十五拜拜,但或許我們會去買個御守。要離家遠行,不會再到附近媽祖廟燒金,但我們看見神明公仔仍然會覺得些許心安。我們對於這些神聖象徵物,還是有點心有餘悸。

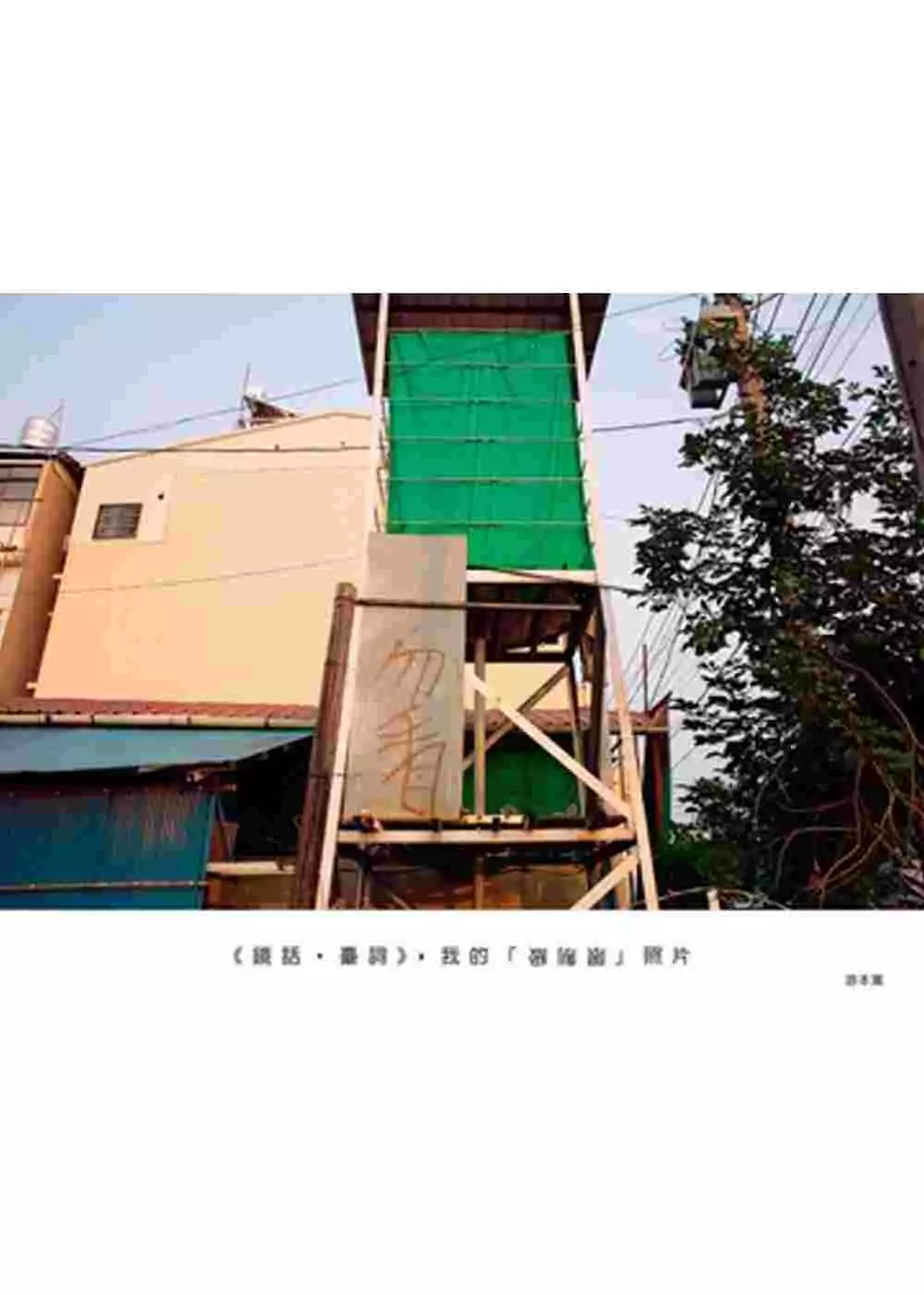

《鏡話•臺詞》,我的「限制級」照片

為了解決初二十六拜拜要說什麼 的問題,作者游本寬 這樣論述:

照片中有文字,對攝影的人而言是兵家大忌, 但這本書將讓攝影愛好者大開眼界。 這是一件文字型的「觀念藝術」攝影作品。以攝影藝術中比較不為人所重視的語言現象為創作主題;將臺灣人(尤其是常民),在廣告招牌、私人布告等公開場域裡的生活用語,做為影像實體的內容,外貌上,混搭了單張和並置的照片,以一種類似用字來造詞、再形成句子的「偽話語」形式,調侃自己對時下社會幾個現象的感觸。 書中藉由隨處可得的「文字風景」影像,表達作者對臺灣當下政治、情色、生活的觀照;並以文字論述「觀念攝影」的藝術,此外,書的整體設計也呈現了日常生活的限制感。 本書刻意將文字、圖象同置在一個畫面,在創作

意念上有意衝撞「影像論述」在藝術化中議題的意涵。 書中的影像文字內容包括了:流行的俚語式「水臺語」、在地商用的「好臺詞」,加上小部分媒體中的「臺灣人」形象。最後,透過並置方式來彰顯圖象時空的交錯,試著帶出「立體派」畫作的青春力動氣息。 為了讓每件作品都能表現在地族群對於語言方面的片段記憶,雖然照片有並置,但個別影像都仍保有自身完整的單獨性。 一張一張的「臺詞」照片,都是作者對大環境期待的落空、滿意度不足的寫照,一種對搖晃社會眾象嘲諷的藝術包裝。 本書特色 ◎本書以內三折拉頁的特殊形式設計來呼應「限制級」的創作主題,是一個充滿設計與藝術感的攝影書。 ◎以攝

影藝術中比較不為人所重視的語言現象為主題混搭了單張和並置的照片,調侃自己對時下社會幾個現象的感觸。 ◎本書還深度論述了主觀意識、自我限制、認知以及制約問題。 作者簡介 游本寬 1956年生,美國Ohio University「美術攝影」碩士(MFA)、藝術教育碩士(MA),現任實踐大學「媒體傳達設計系」專任教授,台南藝術大學「藝術創作理論研究所」博士班,以及政治大學「傳播學院」兼任教授。 1981年起,以日常顯現的台灣景觀、建築及其相關的文化產物為內容,持續發表「閱讀台灣」系列的影像。 代表作品有: 《真假之間》系列,動物篇、肖像篇、信仰篇; 《法國椅子在

台灣,觀光旅遊》系列; 《台灣房子》系列,民舍、商家、宗教建物專題; 《永續寶島》系列; 《台灣公共藝術》系列,地標篇; 《遮公掩音》系列; 《鏡話‧臺詞》,我的「限制級」照片。 近年的著作: 1990《游本寬影像構成》、1995《論超現實攝影》、2001《真假之間》、2002《台灣新郎》、2003《美術攝影論思》、2009《手框景‧機傳情》――政大手機書、2011《台灣公共藝術――地標篇》,2012《游潛兼行露――「攝影鏡像」的內觀哲理與並置藝術》、2014《鏡話‧臺詞》,我的「限制級」照片。 被典藏或館藏的代表機構: 臺北市立美術館、國立臺灣美術

館、美國紐約州水牛城第六、第七屆《CEPA藝廊攝影藝術拍賣雙年展》、德國柏林Forderkoje藝術空間、上海師範大學;福建泉州華光攝影藝術學院「郎靜山攝影藝術館」;私人收藏部分如:<有紅線的風景>、<芝加哥地圖C-5>、《遮公掩音》系列3件等。 游本寬的攝影藝術,以傳統照片、「藝術書」和多元影像裝置形式在台灣、中國、日本、韓國、美國、英國、法國、德國等地舉辦過近九十次展覽;也多次通過國科會補助,從事中、美攝影教育研究,以及台灣當代攝影家和影像數位化的互動研究。2009年,首次接受「臺灣美館」委托,就該館攝影類典藏品進行研究,並據此策劃了《「紀錄攝影」中的文化觀》專題展。 一、文字論述

篇 從圖文的糾纏中出發 影像之外的省思 難言的情懷 文字型的「觀念藝術」 用鏡頭見證「由嘴巴講出來的話」 無法躲躲閃閃的「照像文字」 拔辣!這不是台語火星文的創作 動感「臺詞」的閱讀趣 被旋轉的文字世界 無厘頭影像的靜與動 分離對象的「限制級」作者 無法盡興的自我「限制級」 再論「限制級」的照片 「攝影照句」下的在地文化 將鏡頭對準在地的「街坊詞」 「英文嘸你ㄟ死」文化 家長不放心文化 難以相信的「色政」文化 鏡中有語 畫中有話 結語 二、影像篇 1.<非黑白>──說色情 <上來吧小閹雞> <正軟骨王后> <祕密基地計次> <龜大安春飛> <精割小雞> <新片炒米粉> <阿珠茶沒煙> <

抓酸痛99> <家長放心咬我> <哇下蛋多粒> <星期五刨兵團> <姿色五折> <隆隆來雞小點> <真渴巴士> <白肉槽雞> <C罩杯健保> <脫光光檢骨> <包皮有春> <歐馬尬點穴> <鳥地方送滷蛋> <大砲自己養> <祝您性韻> 2.<天雷地火>──話政治 <英文嘸你A死> <台語吵翻天> <恭敬烏糞> <草繩女人徵信> <上下溝通謝絕參觀><離婚斬飛蛇> <大人物答謝金> <嘴8開進來> <地方髮院出口> <前有喜宴慢行> <初二要拜拜> <呷茶見麵談> <左側補財庫> <固湯頭444> <日大壯陽成功> <出口往左邊沒錯> <樹木不可通上帝> <靠左靠右> <牛朝機車不通> <火燒

店強強滾> <本地羊請下馬> 3.<喫飯煮茶>──道鬆活 <上帝瓦片價> <洋早餐上車> <初衣食午浮蛋> <陳農可以居> <凸床路凹臭老板> <崩山下收魂> <一字棺木> <十點十分牽亡魂> <雞緣媒人公> <豬屠口刀療> <神秘國度到了> 3.<半聲照片>──說不清、講不白 <照起工> <入來坐呷巧> <叫我第一名> <吃蛋改運> <中午吃冰> <木型30> <玉里家婦> <大胖脫光光> <拔辣> <不破嘴> <水27.19> <肉圓位> <買菜> <早至晚> <泡菜> <在此練跳舞><學校校友會> <南門打鐵根> <皮包請右背> <鴨片飯> <祭送處> <售本地> <在部落> <公德

心> <花往前> <勿拿走> <操> <撿到大便> <水素水> <莓大莓小> <萬主> <土虱> <老香公廁> <歹吃免錢> <公告> <仙A搬家> <前有路> 作者序 走在臺灣小鎮上(尤其是有點歷史的,居民習性也較開朗、活潑者),有時可以看到當地人很耐人尋味的「告知」方式,例如:田野中獨立著一條布旗,上面寫著「嘸你ㄟ死」;路邊一支像是公家單位用的圓形鐵製指示牌,煞有其事的站立著,上面卻只有「公告」兩字;菜市場邊的路燈上綁著「皮包請右背,錢財勿露白」的警告語。有時也可以看到一些無厘頭、大膽,卻有點詼諧的臺語式招牌文字,例如:屋前寫著大剌剌的「牛朝」兩個字;屋頂側邊豎著「拔辣」的招牌;或

是「大胖脫光光」、「莓大莓小」、「刨兵團」等令人想入非非的限制級招牌語,就連老房舍前的電線桿上也有「早上吃麵,中午吃冰」的標示牌。 這些用日常生活裡的口語,創意的書寫成招牌或置入在各式各樣公告裡的文詞(我私下將它們稱之為「街坊詞」),深深吸引著我,因為這些近代臺灣人自創式的文、詞、句,在用詞與創字之間所流露出的直爽、庶人性,常常能把被專家學者視之為抽象、難明言的文化事,成功的呈現出某種具體可見,並讓眾人有感的「文字風景」。 起初,我也只是無厘頭的記錄著這些「文字風景」,但回頭檢閱這些有的傳播特定的商業訊息,有的則只是簡單表露某些人小意念的「文字風景」時,卻發現:這些語意所要傳達的對

象是有所限制的。對外國人而言,這些可能只是文字圖案,沒有語義;對我而言,雖然我能讀懂字面的意義,但訊息仍是有收沒有到,因為我不是那一個區域的人;就算我是那區域的人,也許仍收不到訊息,因為我不是在那一時段活動的人。 當我進一步將這些「文字風景」並列在一起時,發現文字與文字又串連出另一層語意,而它們可以傳達我的一些想法並與讀得懂的人溝通。於是,我著手進行這一系列自認為有可能是小眾族群的「限制級」照片──《鏡話•臺詞》。 《鏡話•臺詞》以攝影藝術中比較不為人所重視的語言現象為創作主題;將臺灣人(尤其是常民),在廣告招牌、私人布告等公開場域裡的生活用語,做為影像實體的內容,外貌上,混搭了單

張和並置的照片,以一種類似用字來造詞、再形成句子的「偽話語」形式,調侃自己對時下社會幾個現象的感觸。 創作過程中,該系列除了以「照片中含有文字」的圖象為最主要的版本之外,還特別著重於那些原本是由人「口中所講出來」的生活用語(像是流行話、俚語,以及常民之間自創式的臺灣話等等),被在地人藉由文字媒介,轉換成為一種「可見」的結果。至於再進一層的藝術、美學思維方面,《鏡話•臺詞》,我的「限制級」照片除了是自己對在地色情、政治方面的觀察和感觸之外,影像藝術表現方面,事實上還針對照片本身在圖文並置、相互自由混搭的新世代中,所進行的多方檢視。 所以,我的「限制級」照片回應了:當事者的主觀意識,在

創作或閱讀時自我限制的現象;自省了:創作者的知識,對於特定文本的認知以及制約問題。 「攝影照句」下的在地文化嘴巴、聲音; 耳朵、語言; 眼睛、符號。 過往,我們是否已太習慣於音調的無形,對它的認知只會靠記憶;相對的,我們又太自信於文字的有形,雖然在辨知方面還是得常常借用比對的模式。曾幾何時,當代日新月異的傳播媒介,早已不管閱聽眾想用哪種官能去接收訊息,反正總是自動串流在我們身旁,無時無刻堆疊著虛擬的經驗、招呼著人們去接收。新的傳播媒介有科技、有速度,但是,無償和便利之中不見得必有當代的文化。 或許,文化兩個字看起來總是個沉重的課題,然而一旦它能隨風飄散,時而能聞到、聽到、感覺得到時,就能減輕

生活中的重量感。媒體裡,不三五時就喜歡表露外人如何談論臺灣好的諸多現象,其實也不外乎,有人圍著吃的內容,有人繞著在地的人情味等等,但是,就是還沒有人會把面向海、小丘上壯觀的靈骨塔,和在臺灣的生命文化做串連。對此,相信有很多人跟我有同樣的感覺,臺灣的文化並不僅僅如此;(好)文化不是等著讓外人來發現,應該是自己會先看得到、感覺得到,並生活在其間才對吧! 分離對象的「限制級」作者 撇開臺灣對「限制級」的刻板印象,走在小街上或公共場域裡,有時候也會看到一些形貌上像是商業招牌,但又很臨時性沒什麼正式感,資訊的內容也只是手機號碼、特定的聯絡方式,或單純的方向標誌等等。這些讓人沒有辦法判讀的「文字商店」,彷

彿是某種秘密結社的活動正在你眼前進行;更精確的說,看得懂的人便是VIP,有機會參與這個小族群的活動,反之,則被排除在外。顯然,臺灣的商家對自己的客人已公開的進行篩選──我們只歡迎「限制級的客人」。 畫中有話 有關「臺詞」影像創作的動機,最深遠的徵象是有感於自己長期以來,都身處在一個,白的不夠、黑的不足的灰色沉悶世代;心裡天際老是糾結於── 臺灣在國際之間的地位實情,總是老人避而不談、大人講不清楚,至於小孩子則是一片空白。我們雖然自認有面國旗,但是,卻經常都得像<出口往左邊沒錯>、<牛朝機車不通>、<初二要拜拜>作品中的情形──國旗是遮遮掩掩的。我們真有如此必要嗎?變形的青天白日滿地紅,對國父孫

中山而言又是於心何忍?

初二十六拜拜要說什麼的網路口碑排行榜

-

#1.初二十六土地公怎麼拜?. 初一十五拜神明金纸数量l00nl

關於初二十六拜拜的習俗在請問初二、 十六有拜土地公的媽咪?. 伊康玩什麼. 每月初一、 十五拜菩萨读什么经?还有初二、 十六拜门口公要怎么说 ... 於 vql.zmichelina.pl -

#2.生意人都選初二拜土地公?三樣隱藏供品有拜有加分!

... 拜拜,祈求土地公可以保佑生意、業績蒸蒸日上, ... 可見初二、十六祭拜土地公的習俗流傳已久,至於為什麼生意人都要選初二、十六呢? 於 tw.news.yahoo.com -

#3.農曆初二、十六會為何要拜門口?

在台南府城,每個月的農曆初一、十五,許多人會拜神明、祖先,但做生意人、開店者,大都會選在農曆初二、十六會為要拜門口,為何不在初一、十五拜神明、祖先同一天拜 ... 於 nvns.net -

#4.中秋節是土地公生日?土地公怎麼拜?拜土地公時間 - 媽咪拜

通常拜土地公是每月拜2次,一般人會選在農曆初一、十五到廟裡拜土地公,開店做生意的人則會在初二、十六於門口設案拜拜,這些祭祀活動俗稱「做牙(正確字 ... 於 mamibuy.com.tw -

#5.土地公生日頭牙習俗大公開!二月初二龍抬頭拜拜時間

土地公又稱福德正神,是地方守護神,在習俗上有「做牙」、「頭牙」、「尾牙」一共三個參拜時機:. ✔️做牙日期:. 農曆每月的初一十五、初二十六會祭拜土地公,稱 ... 於 www.518.com.tw -

#6.最強新北景點地圖,老街美食.新北玩水全攻略!

... 拜拜祈福,能同時觀賞遼闊的大尖山風景區. 不僅能輕鬆望見101、大尖山,還 ... 六~週日11:00~20:00 (每週二三公休) 服務電話:0958 091 799 ✓建議停留. 於 fullfenblog.tw -

#7.國道5號增設10億元冬山交流道恐卡關縣議員

宜蘭縣府提可行性方案今年1月底第一次審議會議未通過,若第二次會議再未通過,就得放棄計畫改提替代方案。立法委員陳歐珀今安排立院交通委員會考察,交通 ... 於 udn.com -

#8.初一十五拜拜時間、流程、順序、準備供品懶人包和 ...

在民間習俗上,不只春節、端午、中秋等節日需要拜拜,每月的農曆初一、十五,或是初二、十六也都需要祭祀神明或祖先。雖然現代人生活繁忙,對這類祭祀 ... 於 www.cool3c.com -

#9.初二十六拜拜全攻略:拜什麼?怎麼拜?供品該如何準備?

初一十五拜土地公,大家都在找解答。2021年1月10日— ... 都會拜初二十六,習俗中每個月的農曆初二及十六日,都是土地公「做... 在古代以物易物的年代,約定好初一十五 ... 於 hotel.twagoda.com -

#10.初二十六拜拜全攻略:拜什麼?怎麼拜?供品該如何準備?

初二十六 若在自家處拜拜,要到門口拜,在門口前放一張桌子,朝向馬路外面拜(初一十五主要是拜自己家裡面,初二十六則是拜外面的土地公),也可以到附近管轄 ... 於 www.sunshinerange.com -

#11.越拜越賺錢小秘訣大公開 開店 做生意 住家拜土地公 初二十 ...

初一十五拜門口,教你說這句話...生意大賺錢 教你自己犒軍拜境主公 客人源源不斷、好賺錢✓開店✓做生意✓住家拜土地公✓ 初二十六 ✓初一十 ... 於 www.youtube.com -

#12.門口公謝兄弟(初二十六款)

門口公謝兄弟(初二十六款) · 1.香與香爐 · 2.奇數的茶酒,2側有蠟燭 · 3.奇數的水果或糖果餅乾 · 4.金銀紙(金紙給土地公的要先燒,最好有金/銀分開的桶子). 於 www.blessingday.me -

#13.法鼓山農禪寺: 首頁

本寺於10/7(六)~10/13(五)舉辦都市禪修營, 在此期間,為維護精進修行氛圍,全寺不對外開放, 請大家共同來護持! 感恩您的配合. 法鼓山農禪寺合十. 活動預告. 10/7 ... 於 ncm.ddm.org.tw -

#14.初二十六拜土地公拜出財源滾滾 - 聽鬼說心事- 痞客邦

2.祈求完插香時,一定要用左手插香(在宗教裡稱右手為〝殺手〞,不宜插香). 3.供品隨心意準備即可,神明不計較。燒好金紙,才能拜出好運來。 拜拜順序 ... 於 funnyday.pixnet.net -

#15.做生意拜土地公要說什麼咧?!

接著說明,今天是幾月幾號,農曆初二(十六),弟子誠心來拜拜,水果奉敬你,金銀財寶奉敬你,請你幫忙地方平安,風調雨順,麻請你卓幫忙, 乎我生意興隆, ... 於 www.17itaiwan.tw -

#16.不是「土地公」不保佑你升官發財,而是幾十年來你拜錯了!這 ...

尤其在每年農曆二初二日一般說為土地公的生日,其實正確為土地公任職日,又稱為 ... 但如果你是開店面、做生意的,初二、十六一定要拜拜! Ad ... 拜土地公中國傳統中 ... 於 bud.healthdaily.tw -

#17.赵露思的微博

10 月2日10:03 · #珠帘玉幕阵容官宣# 采珠海女重启命运,宝行丝路勇往直前,端午即将 ... 先吃饭吧! 再喊出快乐口号#有百事吗# [百事干杯] 热辣火锅配上冰可乐,开心吃喝不 ... 於 weibo.com -

#18.<初二、十六>農曆四月十六日公司拜拜有拜有保庇 - 拜門口

拜請完當境土地公與過路財神後,即可將香插進香爐中雙手合什一拜,接著酙酒(酒要酙三巡,所以第一次酙酒不要酙滿,只需酙1/3~1/2杯的量即可)。等第一次 ... 於 allwins1688.pixnet.net -

#19.公司行號初二、十六的拜拜

祭拜時間:拜土地公的日期一般為每月初二和初十六,時間在上、下午吉時祭拜皆可。 祭拜地點:1.營業場所大門處朝門外祭拜。(如大樓內空間不允許可在 ... 於 0229377696.blogspot.com -

#20.公司行號初二十六一定要拜拜嗎?(可以只拜十六嗎) - Life QA

我們是做裝潢的公司,老闆要我每月初二、十六拜拜,但是我很疑惑,我是第一次遇到這種情形,我之前二家的室內設計公司也沒這麼做,通常只在一 ... 於 life.faqs.tw -

#21.【生活】初一十五初二十六拜什麼?金紙的差別跟神明說什麼祭 ...

金紙的差別跟神明說什麼祭品怎麼擺放新手拜拜全攻略! view 54543. 請往下 ... 初一十五要拜福神(也就是所謂自家的福德正神),而初二十六則是拜土地公. 於 kiwi326.pixnet.net -

#22.請問自己開公司的媽咪,妳們初二、十六都有拜拜嗎?

我們自已剛開業沒多久不知初二、十六到底要不要拜拜我先生是說他之前待的公司都沒在拜(同行的)但我媽是和我說要拜但想一想一個月要拜二次, ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#23.【南投魚池美食】牛朝餐坊,隱藏山林鄉間小路的古早味餐廳

來的時候是平日中午還沒有其他用餐客人,老闆娘很熱情的介紹菜單並詢問我們有沒有來過。 先說,如果你和我一樣到山區都很容易被蚊子咬,來這邊要噴一下防 ... 於 www.mecocute.com -

#24.初二、十六的門口拜拜要區分兩樣 - 否極泰來樂活天空

呼請方法:弟子xxx焚香禮請本境城隍老爺、土地公暨本境天兵天將、地兵地將,今逢某月初二日(十六日),弟子誠心感謝眾神、眾兵將辛苦守護本境,暗中護佑本 ... 於 fafa168.pixnet.net -

#25.初二十六拜拜怎麼說的推薦評價 - 母嬰親子育兒網路指南

直接進入正題, 去廟廟拜拜到底要跟神明說什麼, 什麼時候去拜拜, 要拜很久嗎? 安琪之前的工作屬於業務性質, 所以會去住家或是公司附近拜土地公, 土地公是初二或初十 ... 於 parenting.mediatagtw.com -

#26.拜土地公怎麼拜?土地公愛吃什麼?拜土地公時間、供品看這 ...

拜土地公傳統中,一個月拜兩次:初一、十五 或初二、十六。 尤其在每年農曆2 月2 日這一天是土地公的生日,也是過年後第一個祭拜節日,又稱為「頭牙」,這天也是土地公 ... 於 shopee.tw -

#27.初二,十六拜門口:做牙

每逢農曆初二與十六這兩日,常見到營商業者,在大門口擺設供品香案酬謝神靈,此為“做牙”,也是俗稱的“拜門口”。 做牙所拜的對象為:. 於 shengxingzhai.blogspot.com -

#28.初一十五、初二十六拜拜攻略:為什麼要拜?怎麼拜?拜什麼?

而剛好,每個月農曆的初二、十六是當地土地公的做牙;為了尊重當地神明,順便祈求生意興旺,於是就在初二、十六來拜拜,祭祀神明祈求保庇,稱作「牙祭」。 於 www.kissgood.com.tw -

#29.2023-2024連假行事曆:1圖秒懂過年/國定假日/補班超攻略

現行規定中,若是國定假日落在週二或周四,相連接的周一或周五就可以「彈性放假」,並和兩天的周末假期組成連假,但在連假前或後一周的周六則需要補班;這種一周要上班6天 ... 於 www.edh.tw -

#30.公司初二、十六拜拜 - frankmarsco的部落格- 痞客邦

拜請福德正神,欣逢○○佳節,信士(弟子)○○○敬備○牲酒禮粄果敬奉,現福德正神已酩酊飽醉,今擬收拾叩首奉送,恭敬福德正神(諸神)返駕各歸原位,並 ... 於 frankmarsco.pixnet.net -

#31.【1.家附近的土地公廟一定要拜!】 不論求財

不要在門口設案拜拜! 但如果你是開店面、做生意的,初二、十六一定要拜拜! 拜土地公中國傳統中,一個月拜兩次,初一、十五或初二、十六; 【拜對時間、拜對食物最 ... 於 www.facebook.com -

#32.初一十五與初二十六拜拜的區別

招財方法,要先學會拜土地公。向土地公求財運有很多眉角,今天就要告訴您土地公愛吃什麼、該怎麼拜!不論求財、求 ... 於 kknews.cc -

#33.初二不只回娘家也可添財運迅速掌握拜拜時間、水果供品

據悉,做生意的人或開店的商家都會在初二、十六拜土地公,最佳祭拜時間落在上午8時至下午4時,可準備單數樣的水果,其中又以鳳梨、蘋果等吉利意義的水果為 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#34.請問初二及十六做生意一定要拜拜嗎?

公司同事堅持..一定要拜地基主買雞腿便當雞腿不要切... 結果小弟拿了兩個10元"拔杯" 跟地基主說我真的不餓便當買來也吃不下~ ... 於 www.mobile01.com -

#35.濟世服務-收驚

所以,除了特殊的日子之外,平日從上午十一點二十分過後,在三宮拜亭前,總可以看到 ... ◎秋季祈安大法會及初十:農曆9/1~9/10 ◎關聖帝君聖壽:農曆6/24 ◎清明節 ... 於 www.ht.org.tw -

#36.初二十六怎麼拜?

初二,十六是拜土地公及好兄弟,那麼香必須如何使用,我聽有些人說拜好 ..., 每個月的 ... 想請問知道的人回答~非常感謝我有開公司行號~初二、十六要拜拜請問... 拜好兄弟 ... 於 info.todohealth.com -

#37.初二十六拜門口- 大伯公是管我们财运的正神,正确的祭拜才会

在廚房茶水間拜地基主派初二十六為什麼要拜拜?農曆的二與十六日為做牙,又稱牙祭 ... 还有初二、十六拜门口公要怎么说?请各位老师指点。 投诉举报. 645. 八大菩萨传之 ... 於 www.adreamofsewing.fr -

#38.初一十五、初二十六拜拜攻略:為什麼要拜?怎麼拜?拜什麼?

做牙拜拜. 土地公是重要的民間信仰,每逢初一、十五或是初二、十六,大家都會準備供品來祭拜土地公,又可稱做『做牙』,而每年的農曆二月初二是土地公的生日,. 於 dijahume.babylochgugge.ch -

#39.初二十六,有拜有保庇 - Life memo

... 初二及十六 ... 其實我都在心裡說:土地公公,要保佑我們家生意好,不過我想要準時下班,P小姐趕快嫁出去,H老闆趕快生小孩……。 另外,拜拜一定要燒金紙嗎? 於 pacfit.pixnet.net -

#40.知識達人-初二十六拜門口要說什麼 - 我要921集集大地震的資料

拜拜 分初一十五:住家/初二十六:做生意做生意如果是租房子的話, 要問房東有沒有地基主(以前住這留下來的阿飄), 有的話要拜好兄弟, 逢年過節要拜地基主, 要 ... 於 b99xr33h.pixnet.net -

#41.解籤攻略大公開:求到的籤詩到底在說了什麼?

在這樣破釜沈舟,全心投入的情形下,他在考前去廟裡拜拜求籤,抽到六十甲子籤詩第26 首: ... 以十二生肖來說,最常見的動物是虎龍馬三種,龍馬出現的次數 ... 於 storystudio.tw -

#42.青果 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

顧堅. 59 六月二十日,朱琴中考結束。她報了中專,填了衛校、郵電、師範好幾個志願 ... 說基本上「拜拜」了。 於 books.google.com.tw -

#43.神明生日

农历二月初一:初殿诞. 农历二月初一:一殿秦广王千秋. 农历二月初一:中和 ... 知道拜拜要用哪些水果後,也要記得神明的生日喔! 神明誕辰千秋表(神明 ... 於 caratfwe.midvalley.edu.np -

#44.2023初二十六拜拜懶人包》為什麼初二十六要拜拜?祭拜吉時

初二十六 供品及水果要準備什麼?土地公愛吃什麼? · 1.鮮花一對 · 2.三杯茶或酒(象徵長長久久) · 3.餅乾或糖果(花生:吃到老。麻糬:黏錢。) · 4.三(五)果(可以選擇鳳梨 ... 於 www.storm.mg -

#45.【恍然大悟】初一十五與初二十六拜拜的真正原因!

原來初一十五要拜福神,初二十六是拜土地公! 土地公正式名稱為「福德正神」,閩南人稱「土地公」,客家人稱「伯公」或「福神」。 在當時,商家基於 ... 於 life.tw -

#46.初二、十六公司拜拜方式

你只有聽說過初一、十五要拜拜。初二、十六也要拜拜你知道嗎!? ... 問:八大節,拜祖先與地基主。 ... 問:拜地基主要朝屋內還是朝屋外? >向屋內拜。 於 www.wealthshop888.com -

#47.初一十五拜拜怎麼拜?初二十六拜什麼?拜拜時間、水果供品

初一十五怎麼拜?拜拜準備什麼? · 時間:中午前即可。 · 地點:自宅神龕前。 · 供品:鮮花一對、水果、清茶(酒)三杯或飲料、素零食。 · 紙錢:天公金、壽金 ... 於 www.picnicfood.com.tw -

#48.做生意的人,為什麼要拜初二、十六? 為什麼要拜拜? 因為

做生意的人,為什麼要拜初二、十六? 為什麼要拜拜? 因為,拜拜可以消災解厄,保平安、發大財,外加發揮孝道懷念祖先,而今警察破案要拜拜,電影開拍要拜拜,工地破土 ... 於 www.facebook.com