加州大學爾灣分校研究所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦布列‧愛爾華,丹彼特森寫的 TOPGUN + 圖解捍衛戰士套書(博客來獨家)(圖解捍衛戰士:美國頂尖飛行員的誕生地 + TOPGUN:捍衛戰士成軍的歷史與秘密) 和DavidIgler的 打造太平洋:追求貿易自由、捕鯨與科學探索,改變人類未來的七段航程都 可以從中找到所需的評價。

另外網站加利福尼亞大學爾灣分校也說明:加利福尼亞大學爾灣分校(英語:University of California, Irvine;縮寫:UCI或UC Irvine),簡稱加州大學爾灣分校,是一所位於美國加利福尼亞州爾灣的頂尖公立研究型 ...

這兩本書分別來自燎原出版 和八旗文化所出版 。

國立屏東大學 教育行政研究所 黃靖文所指導 鄭葉敏芬的 美國南加州中文學校華語文教師教學效能與工作滿意度關係之研究 (2019),提出加州大學爾灣分校研究所關鍵因素是什麼,來自於南加州、華語教育、中文學校、教師教學效能、工作滿意度。

而第二篇論文國立中正大學 電機工程研究所 劉立頌所指導 趙宥勝的 多變量特徵的關聯性於類神經網路式案例適應之研究 (2017),提出因為有 案例式推理、多變量特徵、案例適應、類神經網路的重點而找出了 加州大學爾灣分校研究所的解答。

最後網站加州大学尔湾分校研究生专业則補充:加州大学 欧文分校(University of California, Irvine)是一所世界著名的公立研究型大学,同时还是美国大学协会、环太平洋大学联盟、国际公立大学论坛成员,被誉为“公立常 ...

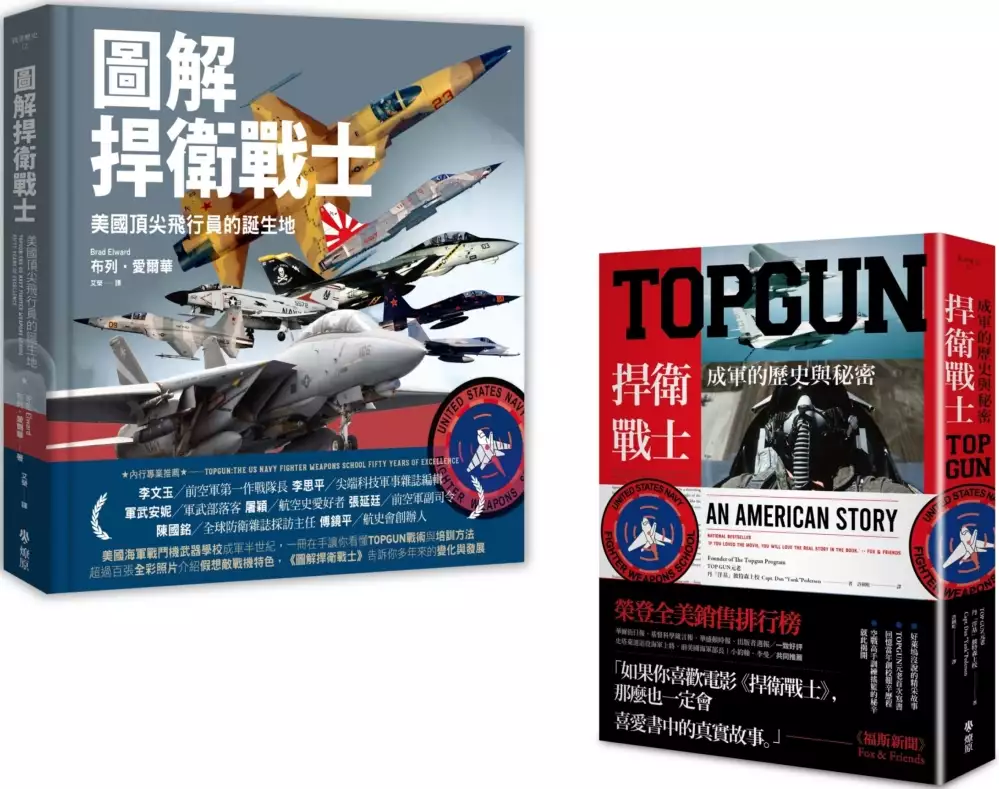

TOPGUN + 圖解捍衛戰士套書(博客來獨家)(圖解捍衛戰士:美國頂尖飛行員的誕生地 + TOPGUN:捍衛戰士成軍的歷史與秘密)

為了解決加州大學爾灣分校研究所 的問題,作者布列‧愛爾華,丹彼特森 這樣論述:

等待36年的期待,讓人血脈賁張的電影情節將再度在大螢幕上演 世界最為知名的戰鬥機作戰訓練的學校 每一個男孩都曾因為「捍衛戰士」而有萌生飛行員夢 捍衛戰士最權威與完整的發展歷史就在兩書之中 超過百張照片介紹假想敵戰機特色 《圖解捍衛戰士 + TOPGUN》告訴你多年來不知的變遷與發展 ※《圖解捍衛戰士:美國頂尖飛行員的誕生地》 他們追求的不是速度,他們追求的也不是榮譽。 他們尋求的是卓越與態度,他們不是別人,正是TOPGUN! 科技發展的更迭,使得人們不再相信空中纏鬥是飛彈時代需要學習的技能。歷經學習、失傳、再學習的過程,今天空中纏鬥已經成為空戰高手的必修課。即使

到了二十一世紀,空中纏鬥依然是戰鬥機飛行員不可或缺的生存之道。沒有了它,你只能任人宰割! 假想敵訓練現在已經是家喻戶曉的訓練方法,通過模擬敵人的作戰方式,讓飛行員準備好戰技和心理,知道如何與敵人對戰,務求做到知己知彼,訓練出最精湛的空戰高手。 TOPGUN是全球最為知名的假想敵作戰訓練的培訓中心,他們的事蹟經由好萊塢的傳頌,使得已經成軍超過半世紀的「美國海軍戰鬥機武器學校」至今名氣依然響噹噹!當年TOPGUN所開發出來的訓練方程式,今天已經在美國軍隊內部,甚至世界各國開枝散葉,假想敵部隊永遠是各國軍隊中最優秀的單位。 坐穩你的位子,本書將帶你飛上青天,從飛行員的角度窺看

TOPGUN訓練的種種精彩畫面! 本書以淺顯易懂的文字,搭配豐富的精美彩色照片,介紹TOPGUN的發展史,以及美國海軍假想敵中隊所使用過的戰鬥機。 美國海軍戰鬥機武器學校的故事始於1968年的秋天,其成立是出於形勢所需。當時,美國的戰鬥機飛行員不斷地在東南亞的上空被擊落。即便是配備超音速、革命性的空對空飛彈、強力雷達的新型F-4幽靈II式戰鬥機,也無法在當時的空戰掌握完全的主導權。 因此,美國一組海軍飛行員與雷達攔截官,設法針對上述的缺陷尋求解決方案。當時他們依據《奧爾特報告》的願景,在海軍少校丹彼特森的領導下,研究並成立了全新的「訓練學校」,教授進階的空對空戰術。TO

PGUN的第一堂課始於1969年3月3日,至今已經培訓超過4,400名飛行員。 他們不是在天空追逐彼此的大男孩,而是追求捍衛領空、卓越纏鬥能力的空戰高手。透過持續的調適與超前的洞見,即使是面對新興的威脅與不斷進化的科技,TOPGUN在50年過去後依然經得起時代的考驗。 ※《TOPGUN:捍衛戰士成軍的歷史與秘密》 湮沒在好萊塢鏡頭下的真實故事 一個專門打造捍衛戰士的作戰學校 50年來不曾揭露過的秘密 情節宛如坐在戰鬥機後座體驗的空戰過程 飛行員之間永垂不朽的革命情誼 是英雄惜英雄、犧牲自己贏得自由的歷史時刻 如果戰鬥機可以殲敵於視距之外,那為

什麼空中纏鬥還是很重要? 如果花了大把鈔票研發的匿蹤技術是關鍵,窮國就沒有反制之道? 美國正在重蹈覆轍,以為掌握科技就可以技壓群雄。 作者說空中纏鬥戰技是王道,不需要昂貴的匿蹤技術與飛彈, 只要一門「火神」機砲與老舊的F-14戰鬥機就可以做得到。 1986年上映的好萊塢電影《捍衛戰士》,使TOPGUN成為全球觀眾最熟悉的戰鬥機飛行員代名詞。原名「美國海軍戰鬥機武器學校」,是一個把飛行員訓練成精英中精英的舞台。 作者丹彼特森作為TOPGUN的創始教官,在這個單位成立五十週年的時刻,把他過去旨在喚醒戰鬥機飛行員鬥魂的經歷,寫進唯一由熟知這段歷史人士親手操刀的著作裡頭

,首度揭露自成立以來,不為外人所知的創校過程。 曾經稱霸世界空戰第一把交椅的美國飛行員,因為長官迷信科技所帶來的絕對好處,把深耕多年的空戰戰技廢棄於不顧。一夕之間,越南戰爭暴露了美軍許多方面的缺失,空中霸主地位不保之餘,飛行員生命毫無保障引起了基層飛官的擔憂與氣憤。 不被看好能成就任何事情的年輕軍官——人稱「TOPGUN」創校元老,因一份檢討報告,在60天內完成聘請教官、準備好課程大綱的工作,然後開始在廢棄拖車裡訓練新學員。這是一個實驗性質的創新任務,如果不成功就回歸長官的意思:從此不再傳授空中纏鬥技術。他們從一個無人知曉的「黑單位」,變成人人稱慕的「發跡」過程,從來是一個謎。

TOPGUN成功了!因為信奉「人比武器還重要」的教條,他們扭轉了美國海軍在空戰中的交換比。除了贏得空戰,也保住了飛行員的寶貴性命。新時代的作戰原則,就是要能靈活因應任何的威脅。這是美國海軍得以不那麼悲壯地離開越南的原因之一。 電影《捍衛戰士》換來的功名成就,很快轉化為內部的嫉妒與排擠。從創校以來就面臨各種危機的TOPGUN,從來就不被認為應該成功。會成功,是因為他們具備飛行員該有的堅持與毅力,以及能洞察事實的原委。TOPGUN創造了一個開放、自我檢驗、又讓個人能夠學習成長的傑出文化,是取得成功的關鍵。 但今天的TOPGUN還是當年的那一個嗎?國防部的長官是不是又再犯5

0年前的錯誤呢? 套書特色 1. 圖片精美、編排合宜,非常適合典藏的圖解作品 2. 專業的寫作,文字簡要,可以讓讀者快速了解歷經半世紀發展的航空作戰大事 3. 活潑生動,作者現身說法,把埋藏了50年的祕密首次公開對外透露。 4. 作者用淺顯易懂的方式,讓讀者了解許多過去被認為是艱澀的航空術語,使你可以體會坐在戰鬥機座艙的臨場感受。 5. 多幅重現歷史現場的珍貴照片。 內行專業推薦(筆劃排序) 李文玉 ╱ 前空軍第一作戰隊長 李思平 ╱ 尖端科技軍事雜誌編輯 軍武安妮 ╱ 軍武部落客 屠 穎 ╱ 資深航空史愛好者 張延廷 ╱ 前空軍副司令

陳國銘 ╱ 全球防衛雜誌採訪主任 傅鏡平 ╱ 航史會創辦人 各界好評 榮登美國暢銷書榜,亞馬遜4.7星評價 TOPGUN成立五十唯一首度公開的秘密 《華爾街日報》、《基督科學箴言報》、《華盛頓時報》、《柯克斯評論》、《出版者週報》、《書單》、《軍聞雙週刊》、美國海軍學會《前進》雜誌等媒體一致好評 《海權爭霸》作者,海軍退役上將史塔萊迪 前美國海軍部長小約翰‧李曼 航空暢銷作家丹‧漢普頓聯手推薦 如果你喜歡電影《捍衛戰士》,那麼也一定會喜愛書中的真實故事。——《福斯新聞》Fox & Friends 讀著丹彼特森的大作,腦海中

很難不浮現阿湯哥30年前同名電影的畫面。——《華爾街日報》 丹彼特森上校經由創辦Topgun,訓練、挽救了許多飛行員的生命,他真不愧是美國英雄。——《華盛頓時報》 步調輕快的回憶錄,這本展現空中英勇氣概的作品,一定會獲得全球各個世代的軍事飛行員與讀者的關注。——《出版者週報》 對這個重要且獨特機構內部第一手的回憶錄。——美國海軍歷史基金會 現代軍事歷史上的重大轉捩點。——CBN基督教廣播網 令人激動的閱讀過程,得以了解超過50年的海軍與航空作戰的歷史,以及丹彼特森貢獻大半生服役的過程。——《書單》雜誌 忘了電影吧,這才是真正讓讀者難以忘懷的作品

,凸顯作者如何跟其他8名甘冒風險的人士,在航空作戰技術上作了顛覆性的改變。——《軍聞雙週刊》

美國南加州中文學校華語文教師教學效能與工作滿意度關係之研究

為了解決加州大學爾灣分校研究所 的問題,作者鄭葉敏芬 這樣論述:

全球華語熱潮正夯。美國主流學校出現前所未有學習華語學生的人潮,如雨春筍的澎湃快速發展,對中文教師出現迫切的需求,政府制定華語文教師資格認證方法。美國中文學校在華人社區,紛紛崛起向移民青少年和兒童提供華語教育。利用母語與世界主要地區進行藝術、商業和中華文化交流,本研究旨在探究中文學校華語文教師的教學效能及對工作滿意度相互影響,具有舉足輕重的重要性。 本研究旨在探究美國南加州華語教師敎學效能及工作滿意度之間相關差異程度,探究各變項之現況與差異情形和相互關係,分析不同的背景變項。增進華文教師自我精進外,檢視南加州地區中文學校華語文教師的相關因素的影響進行假設驗證。並根據研究結果提出建議,供敎

育行政機關、學校、教師及未來研究者參考。本研究針對美國南加州中文學校聯合會會員學校參加夏季敎師研討會之教師為研究對象,編製「美國南加州中文學校華語文教師教學效能與工作滿意度關係之研究」以問卷調查表採分層隨機抽樣方法,抽取参加夏季敎師研討會89所學校當中的300位敎師來進行調查,獲得回收有效問卷151份。所得資料運用李克特五點量表、信度分析、描述性統計、獨立樣本t考驗 、單因子變異數相關分析、迴歸分析等,以SPSS 22.0中文視窗版統計軟體進行分析。依據資料分析的結果,研究結論歸納發現,計有五項如下: 一、美國南加州地區中文學校不同教師之個人背景變項對於教學效能差異在「不同年齡」對於教學效能

,其中以「敎學計劃」、「師生互動」、「班級經營」與「敎學策略」變項間彼此皆獲得有顯著差異且顯著正向關係,其中以「敎學計劃」影響最大,獲得部分支持。 二、美國南加州地區中文學校不同教師之個人背景對工作滿意度差異在「不同年齡」與「不同學歷」與「不同行政兼職」層面間對於工作滿意度之「人際關係」和「敎學工作」、「工作環境」及「薪資福利」變項間彼此獲得有顯著差異之假設驗證有顯著正向關係且顯著的影響,以「人際關係」的影響最大,獲得部分支持。 三、美國南加州地區中文學校華語文教師於不同任教學校背景變項與教學效能差異在「不同敎學輔助」和「不同輔助工具」層面間對於教學效能之「敎學計劃」和「師生互動」及「敎學

策略」變項間彼此獲得有顯著差異之假設驗證有顯著正向關係且顯著的影響,以「敎學策略」影響最大,獲得部分支持。 四、美國南加州地區中文學校華語文教師不同任教學校背景變項對於教師工作滿意度差異在「不同教學輔助」、「不同學生背景」與「不同輔助工具」層面間之假設驗證有顯著正向關係,以「人際關係」、「工作環境」與「敎學工作」有顯著的影響,獲得部分支持。 五、美國南加州地區中文學校華語文教師教學效能,對於工作滿意度差異在「工作環境」、「人際關係」、「教學工作」與「薪資福利」層面間之假設驗證其中有顯著正向關係且顯著的影響,以「班級經營」的影響最大,獲得部分支持。 南加州地區中文學校的教師們重視華語教育專

業化、科技數位化教學與充實專業知識等技能。為實踐以華語文敎育成為美國第二語文教學的目標與使命而努力。最後根據研究結果提出具體建議,以供美國洛杉磯華僑文教中心及橙縣華僑文教中心與南加州中文學校校長、教師和台灣敎育單位及後續相關研究人員做為之參考。冀望本研究將對僑教政策、海外華語文化傳播與學術交流的目標與對未來國民外交具有深遠影響。

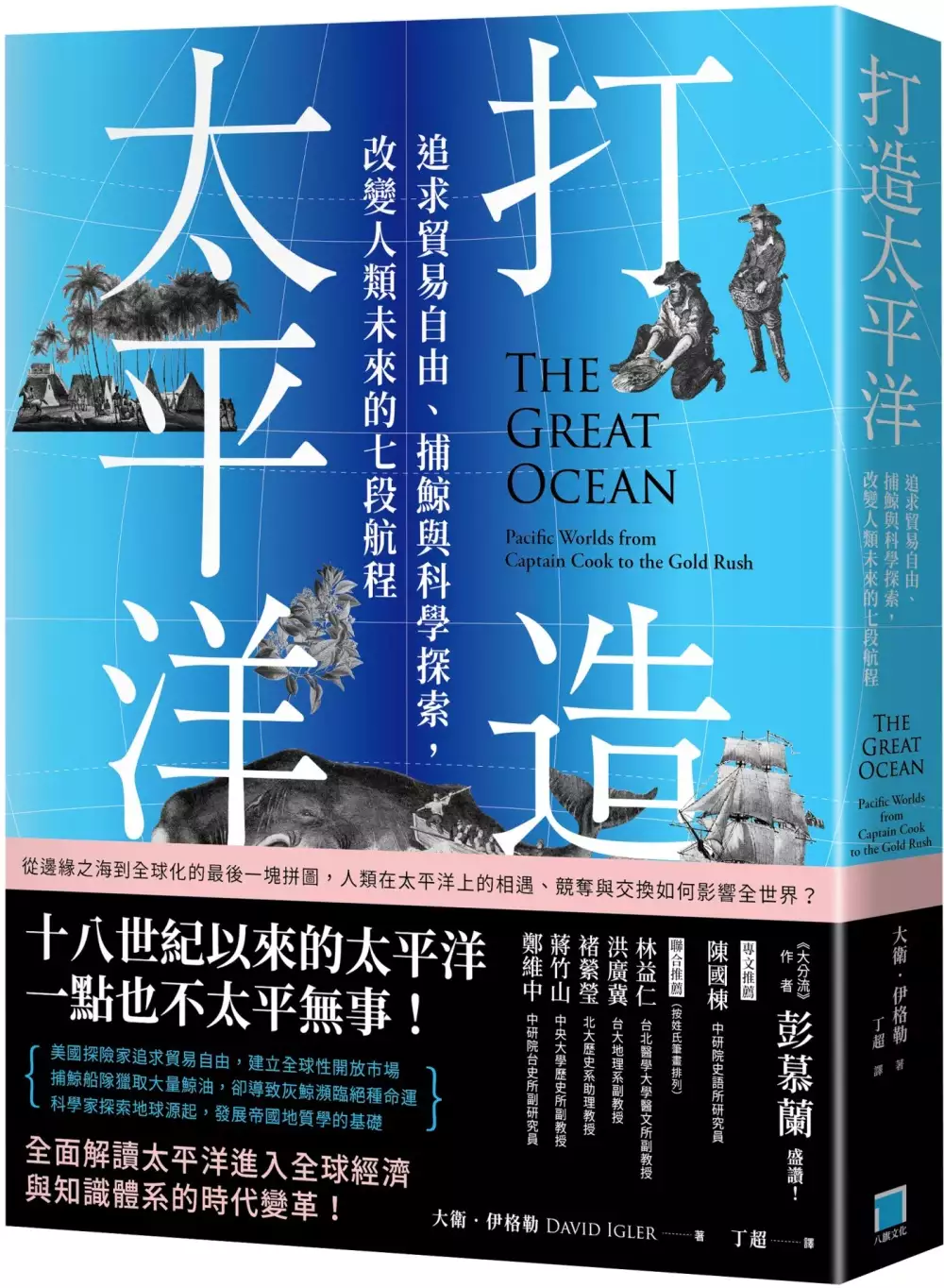

打造太平洋:追求貿易自由、捕鯨與科學探索,改變人類未來的七段航程

為了解決加州大學爾灣分校研究所 的問題,作者DavidIgler 這樣論述:

十八世紀以來的太平洋一點也不「太平無事」! 美國探險家追求貿易自由,建立全球性開放市場 捕鯨船隊獵取大量鯨油,卻導致灰鯨瀕臨絕種命運 科學家探索地球源起,發展帝國地質學的基礎…… 從十六世紀地圖上的邊緣之海到全球化的最後一塊拼圖 人類在太平洋上的相遇、競奪與交換,如何影響全世界? 全面解讀太平洋進入全球經濟與知識體系的時代變革! ★★《大分流》作者彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)好評推薦★★ 太平洋從來就不是單純的海洋空間。實際上,當不同的群體在十八和十九世紀末初相遇時,人們在競爭與合作中逐步建立了對太平洋龐然的社會與自然複雜度的認知,共同形塑了太平洋。 在《打

造太平洋》中,美國環境史學者大衛‧伊格勒考證了一七七〇年代至一八四〇年代之間數百趟有紀錄的大洋航行,從中觀察這些航程所衍生的商業、文化、生態與知識上的交鋒。他指出,隨著庫克船長出航探險,世界才開始將注意力轉向太平洋;除了來往船隻數量年年攀升,歐洲多國和美國的科學探索、貿易和帝國夢也跟著遽然增長。到了一八四八年,加州山谷發現大量黃金,在全世界掀起淘金熱,此時的太平洋才終於被納入全球經濟體系。 書中以人在海洋的經驗為核心,思索在流動和遷徙中發生的各種層面上的交換如何帶來更廣泛的影響: ◆自由貿易促成世界經濟全球化,而太平洋上的美國船長正是關鍵推手? ◆瘧疾隨著商船來到太平洋,但為何

性病才是讓當地人口難以恢復的主因? ◆太平洋上頻繁發生俘虜事件,但劫持或交換人質欲解決的不只是貿易爭端? ◆在美國擴張時期的「昭昭天命」背後,隱匿著的是對灰鯨等物種的大屠殺? ◆博物學家隨著船隻出航,其科學探索也讓檀香木等天然資源商品化? ◆地質學家曾將北美洲西部視為太平洋海盆的一部分,為何後來揚棄此說法? 由此可知,船隻的來來去去徹底改變了太平洋,也為全世界的政治、經濟與科學發展帶來轉折。自由貿易者對開放市場的需求、原住民社群因疾病侵襲而人口凋零、特定海洋生物遭獵捕至近乎滅絕、新舊帝國勢力的衰落和崛起,以及太平洋知識在全球廣泛傳播,種種都使得太平洋上不同區域之間、乃至其

與世界的關係日趨緊密。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 本書探索太平洋成為人類知識體系之一環的過程,尤其聚焦於東太平洋在發展過程的諸多變化,說明太平洋的經濟整合及「太平洋世界」的架構乃是隨著太平洋東部與北部的發展而逐步成形。然而,有別於強調帝國的公然作為,本書關注帝國管轄外的個人及地方事件,以微物見繁世的敘事,呈現太平洋之於世界的關係。書中各章皆以大洋航行的故事出發,檢視太平洋在發展上的各個面向與多種風貌: ▋庫克遙望成群的獨木舟划向決心號,意識到他本想阻擋的恐怖疾病早已滲透至這些島民當中,這是他一手導致的歷史造業…… ──1778年11月,庫

克船隊二度來到夏威夷,群島的出生率因性病所導致的不孕症蔓延而持續下降,導致人口驟減。 ▋謝勒船長發現,在橫渡太平洋時經過的所有海岸,總會碰上當地人駕著海筏出現,交易的商機讓他不禁感到興奮…… ──1803年8月,萊利亞伯德號從加州聖地牙哥出發抵達廣東,太平洋群體與全球各地的貿易連結逐步建立。 ▋班.荷布克特記得父母曾說,有艘船在一場可怕風暴中於近海遇難。這群異鄉人被族人壁爐煙囪冒出的星火吸引,饑餓戰勝了恐懼…… ──1808年11月,聖尼古拉號船員遇難後遭俘,奎魯特族口述歷史則記載族人如何援助遭敵對部落攻擊的倖存者。 ▋夏米索擔憂地看著卡杜走向夏威夷人,這些人已受歐洲

殖民影響,而來自馬紹爾群島的卡杜擁有某種未受汙染的純真…… ──1817年1月,留里克號抵達馬紹爾群島,隨船出航的博物學家撰寫的航行報告推動帝國在太平洋的商業競爭力、亦批判其野心。 ▋達納既著迷於高聳的火山,也對小小的活珊瑚嘖嘖稱奇,在太平洋航行的過程中,他開始相信太平洋揭示了整個地球的構造…… ──1838年8月,地質學家達納隨美國遠征探險隊出航,曾以太平洋為主體思考全球地質變化,日後卻轉向呼籲北美洲的獨特性。 ▋船長夫人瑪麗在甲板上看著巨大的鯨尾如何猛烈擊向捕鯨小艇,瞬間便殺了年少的魚叉手,最終只見海浪吞噬了一切…… ──1846年10月,老虎號於西北海岸捕鯨,在三

十個月的航程中收穫了三千桶鯨油,上百頭成年灰鯨死去。 ▋福森船長回到暌違二十年的家鄉舊金山,他聽著人們說著五花八門的語言,也意識到如今的加州已是美國領土…… ──1850年6月,歡樂號從香港前往加州,該地人口與資本隨淘金熱迅速增長,改變美國在全球政治與經濟上的地位。 這些故事記述了人們於變動時期在海洋中相遇、產生連結,最終將太平洋帶往世界的過程。太平洋於是不再是位於地圖邊緣之海,而作為早期全球化的最後一塊拼圖,它也不僅是連結亞洲與美洲沿海地帶的水域空間,更是理解全球趨勢與地方的突發事件如何相互作用的現場。本書為我們與太平洋的關係提供了開創性的視角,得以重新審視太平洋如何牽引世界

前途,並且一直延續至今。 好評推薦 專文導讀 陳國棟|中央研究院歷史語言研究所研究員 聯合推薦 林益仁|台北醫學大學醫學人文研究所副教授 洪廣冀|國立台灣大學地理環境資源系副教授 褚縈瑩|國立台北大學歷史系助理教授 蔣竹山|國立中央大學歷史所副教授 鄭維中|中央研究院台灣史研究所副研究員 推薦語 「大洋(Great Ocean),就是本書所指的太平洋,讓人想起台灣考古前輩劉益昌教授的一句話:『海洋,是道路,不是阻隔』。本書作者藉由驚濤駭浪的航海家冒險事蹟,凸顯出『誰的太平洋?』的論述之爭,書中描述海洋的生態政治與人文歷史,還有那些常被有意模糊看待

的原住民族與非人生物,例如鯨魚等。台灣同是被大洋環繞,如何找出具有台灣角度的大洋論述,書中的諸多敘事似乎在台灣都可找到類似身影。也因此,這本書應是認識海洋台灣的敲門之磚。」──林益仁,台北醫學大學醫學人文研究所副教授 「《打造太平洋》挑戰了美國歷史敘事中,包含昭昭天命(manifest destiny)、邊疆理論(frontier thesis)、例外主義(exceptionalism)等,無一例外地以由東向西的領土擴張,作為美國歷史進程主軸,以大陸觀點書寫美國的核心概念。本書扣問:『太平洋』作為一個地理空間概念如何現身?大洋觀點對於十九世紀美國的意義為何?而活躍於此歷史舞臺上的各色人或

非人參與者,如中國及歐美俄商人、島嶼原住民、病毒細菌、俘虜人質、海洋哺乳動物、博物學家,甚至是火山作用,以及夏威夷神話中的神祇,又如何共同「打造」太平洋?推薦給對於大航海時代、大洋洲原住民文化 、美國史 、科學史有興趣的讀者。」──褚縈瑩,國立台北大學歷史系助理教授 「十九世紀上旬,新生茁壯的美利堅合眾國之民,掙脫英國殖民總督的壓迫後,在太平洋各個角落伸展拳腳。作者伊格勒以七艘遨遊於航線上各個節點,各懷不同目的船隻航程為經、所周旋的當地課題為緯,串起太平洋周邊地區因時代演進而捲入多層次複雜變遷的時代相。因全球化力量與投入其中人群慾望牽扯造成的社會、環境、想像諸種變遷,均與海上交流活動日益

綿密息息相關。本書對於想瞭解美國在太平洋地區勢力發展之深厚根源者,是不可錯過的佳作。」──鄭維中,中央研究院台灣史研究所副研究員 國際讚譽 「這是一本結合美國史、海洋史、太平洋島嶼史、世界史、環境史、勞工史、社會史等領域於一書的傑出著作。書中也囊括一系列主題,從西方文明初訪夏威夷群島的過程、捕鯨的經濟意義,到各方勢力在太平洋地區的存在方式與異同等等——只要出自伊格勒之手,一切不同凡響。書中處處皆有驚喜,然而用詞遣字不失嚴謹精湛。有書如此,夫復何求?」──彭慕蘭(Kenneth Pomeranz),《大分流》(The Great Divergence)作者 「大衛.伊格勒的《打造

太平洋》對美國史的全球化做出了巨大貢獻,它富有原創性、對自然環境瞭若指掌,是一部圍繞整個美洲、大洋洲和亞洲的漫長遊歷。伊格勒詳實記述了商人、瘟疫、遭到屠殺並近乎滅絕的海洋哺乳動物、俘虜與人質,以及十九世紀以太平洋為研究核心的地質學、海洋學與氣候學,甚至是美國這個帝國。這是一部引經據典的作品,魅力十足、條理分明,而且充滿了扣人心弦的故事──這些故事牽引著我們幾代人對世界上面積最大的海洋及其周遭生命的理解。」──馬特.松田,《愛的帝國》(Empire of Love)作者 「這本書令人驚豔地展現了國際跨文化海事歷史研究的新例……伊格勒書中描繪經濟、人口和文化的轉變,將一七八○年代至一八四○年

代這段其間定義為轉型期。」──約翰‧培里(John Curtis Perry),《新加坡的非典型崛起》(Singapore: Unlikely Power)作者 「《打造太平洋》帶著讀者透過信風進入太平洋島民、美洲原住民和歐洲人所創造的五花八門的商業世界和知識體系。此書規模宏大,內容涵蓋水域和陸地、人類和動物,以及太平洋上的帝國競逐,同時也未忽略交涉於此中的個人──這是一部了不起的傑作。」──蓋瑞.名浩(Gary Okihiro),《島嶼世界:夏威夷與美國的歷史》(Island Worlds: A History of Hawai`i and the United States)作者

「這是一本極好的書,它告訴我們世界如何來到了太平洋,而太平洋又如何成為世界的一部分,以及所謂的東太平洋如何成了美國的遠西。」──《西方歷史季刊》(Western Historical Quarterly) 「這本令人印象深刻的書籍達成了眾多成就,其中最引人注目的或許是將通俗歷史的焦點從陸地擴展到了海洋。大衛.伊格勒的《打造太平洋》加入了越來越多關注海洋領域、放眼海盆與世界歷史的著作的行列……伊格勒的貢獻不僅讓海洋成為重心,更成功地講述了既能說明人類歷史,又能闡明故事中不可割捨的海洋部分,也就是美洲沿岸和太平洋島嶼之間的那一大片水景。」──《美國歷史評論》(American Histo

rical Review) 「伊格勒充分掌握了所有已出版和可取得的關於十九世紀海洋世界的原始素材……以及新興的跨學科文化地理和歷史領域……本書的核心主題在一本精緻、易讀且動人的書中完美呈現,貢獻非凡。」──《奧勒岡歷史季刊》(Oregon Historical Quarterly) 「《打造太平洋》將十九世紀中葉的太平洋同時描繪成一塊墓地和一片苗圃……這是一則殘酷的故事,刻劃出人類肆無忌憚的狂妄、無節制的消費、環境惡化,乃至弱勢群體崩潰消亡。」──《泰晤士報文學副刊》(Times Literary Supplement) 「北美太平洋與世界的連結的創新性研究日益增長,而本書可

說是一大貢獻……伊格勒的書精闢闡明了全球、海洋和地方歷史尺度之間複雜的相互影響……作者的文章大膽、前衛;他的學識無懈可擊;他的論述清晰、簡潔,甚至引起共鳴。這是一部傑作,《打造太平洋》在太平洋歷史的浪潮中遙遙領先。」──美國人文與社會科學網「H-Net」之「加州研究專欄」(H-California) 「大衛.伊格勒的新書確實不同凡響:它提供了引人入勝的話題,帶來了極為有趣的閱讀經驗。伊格勒以一種開創性、鼓舞人心的手法,來探索像太平洋這般錯綜複雜而又難以捉摸的地理區域。」──《社會與文化歷史研究計畫期刊》(H-Soz-u-Kult)

多變量特徵的關聯性於類神經網路式案例適應之研究

為了解決加州大學爾灣分校研究所 的問題,作者趙宥勝 這樣論述:

案例式推理(Cased-Based Reasoning, CBR)源自於各個領域的專家,在處理相似性高的日常工作內容時,習慣仰賴既有的經驗來解決問題。倘若輸入資料為多變量特徵,相似案例的計算得考慮到多個面向,而非僅是依靠兩案例間的相似距離斷定。而為了讓搜索到的解答能更貼近新問題,故案例適應功能的實現也十分重要。本研究方法旨在遵循CBR框架的同時,將原先單變量特徵輸入改為多變量特徵輸入,並加入案例差異訣竅的概念並透過類神經網路之優勢來完成案例適應功能。資料前處理部分,先進行特徵轉換以及特徵選擇等步驟,使得原先資料的關聯性能更加地凸顯出來,然而再將關聯性與特徵進行結合,設計出目標問題的案例描述。

而後系統會依據目標問題之特徵進行案例搜索,尋找最相似案例以及其解答。此一搜索到的解答可被視爲新解答之基礎,並且隨著案例適應階段的預測結果稍作修改。在實驗階段所採用的資料庫來源爲加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)之開放資料庫,內容爲機器人遇到錯誤狀態後所採集到的一連串力與力矩測量值資料。最後依據系統的平均絕對誤差值(Mean Absolute Error)來驗證案例設計以及案例適應之有效性。

想知道加州大學爾灣分校研究所更多一定要看下面主題

加州大學爾灣分校研究所的網路口碑排行榜

-

#1.【轉知】加州大學爾灣分校UCI 延攬研究團隊

爾灣加州大學 (University of California, Irvine)計劃在「生理與生物物理研究所」和「材料科學研究所」 組建兩個項目研究單位。 詳如附件。 邀請有志 ... 於 www.oia.nchu.edu.tw -

#2.加州大學爾灣分校University of California, Irvine

加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine,簡稱為UCI或UC Irvine)是一所位於美國加州爾灣的公立研究型大學,是加州大學10個校區之一,且是加州大學系統中第五 ... 於 www.wesi.com.tw -

#3.加利福尼亞大學爾灣分校

加利福尼亞大學爾灣分校(英語:University of California, Irvine;縮寫:UCI或UC Irvine),簡稱加州大學爾灣分校,是一所位於美國加利福尼亞州爾灣的頂尖公立研究型 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.加州大学尔湾分校研究生专业

加州大学 欧文分校(University of California, Irvine)是一所世界著名的公立研究型大学,同时还是美国大学协会、环太平洋大学联盟、国际公立大学论坛成员,被誉为“公立常 ... 於 www.kaoyankaoyan.com -

#5.University of California‒Irvine 加州大學-爾灣分校

在1995年全美大學博士學位項目排名中加州大學歐文分校居於前30名,在公立大學中躋身於前15名。同時,學校還是美國藝術與科學研究院西部分校所在地和美國科學與工程研究院 ... 於 greatstudyabroad.com -

#6.2024年U.S. News全美最佳研究生院校排名发布

达特茅斯学院今年位居全美Top 6;圣路易斯华盛顿大学排名有所下降,从去年的第29位下降至第37位;加州大学尔湾分校则从去年的44位上升至第37位。 2024 ... 於 www.ukpass.org -

#7.世界上最好的公立大學系統– 加州大學(UC)

... 加州大學被譽為世界上最好的公立大學系統。 美國的名校多為私立大學但加州大學十個分校中有好幾所 ... 加州大學爾灣分校是洛杉磯地區除了加州大學洛杉磯分校之外,最近的一所 ... 於 chiangblog.com -

#8.2024 美国QS美国大学排名

科罗拉多大学博尔德分校, United States, 37.9, 36.9, 13.5, 33.2, 49.4, 27.1, 5.5, 68.6, 30.8, 96.4. 51, 加州大学欧文分校, United States, 37.5, 37.6, 16.6, 14.6 ... 於 nlg.cheersyou.com -

#9.加州大學歐文分校CS碩士申請項目解讀

歐文分校位於南加州,洛杉磯以南約50英里的橘郡的爾灣市(Irvine),是加大系統十所分校中第二年輕的校區,雖然建校時間短,但排名卻緊追伯克利、洛杉磯 ... 於 kknews.cc -

#10.練習「正念呼吸法」可解憂提高注意力還能提升免疫力讓睡眠 ...

根據加州大學洛杉磯分校的研究發現,隨著年齡增長,長期練習正念呼吸人 ... 免責聲明:肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同,並請 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#11.加州大学尔湾分校University of California Irvine -

加州大學爾灣分校 (UCI)于1965年創立,是10所加州大學系統校在大洛杉磯地區中的三間之一, ... 研究位居世界前衛。UCI的教授群體中有數位諾貝爾獎獲獎者 ... 於 www.worldskyeducation.com -

#12.美國加州大學爾灣分校電機工程與資訊系Yanning Shen 助理 ...

在真實網絡上的實驗結果表明,所提出的框架可以提高公平性,同時為節點分類和鏈接預測任務提供與最先進的替代方法相當的準確性。 主辦單位:人工智慧研究中心、智慧 ... 於 aic.cgu.edu.tw -

#13.直升全球百大名校中華大學與美加州大學爾灣分校UCI簽約

中華大學上周與美國加州大學爾灣分校(University of California Irvine,簡稱UCI)簽署合作... 於 udn.com -

#14.歷屆出國交換心得及簡報-【美國加州大學爾灣分校】

加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine,簡稱為UCI或UC Irvine)是一所位於美國加州爾灣的公立研究型大學,是加州大學10個校區之一。 於 oicaweb.ncue.edu.tw -

#15.加利福尼亞大學爾灣分校| University of California-Irvine

首先,讓我們快速介紹一下基礎知識。 這部分可能很無聊 ,但瞭解美國每所大學都具有其與眾不同的一面非常重要. .. 正確的英文 ... 於 www.campusreel.org -

#16.美國留學|加州大學爾灣分校學校介紹、世界排名、熱門科系

UCI的新穎建築、優良師資、涼爽氣候,都是學生們的最愛,加州大學爾灣分校是橘子郡(Orange County)的一個研究機構,專門研究癌症和神經科學研究等領域,並與排名靠前的加州 ... 於 www.pacific-edu.com -

#17.加州大学欧文分校. University Of California Irvine排名7kvq4g

加利福尼亞大學爾灣分校(英語:University of California, Irvine;縮寫:UCI或UC Irvine),簡稱加州大學爾灣分校,是一所位於美國加利福尼亞州爾灣的頂尖公立研究型. 於 zyvup.planetabit.es -

#18.[2023-10-06] Dr. Chu-Cheng Hsieh, Shein US,Chief ...

這次演講,前30分鐘,我會分享矽谷所學到的經驗和資訊專業人員在企業中如何不斷前行,例如,怎麼持續研究和發表論文。 ... 謝博士持有加州大學洛杉磯分校的 ... 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#19.念3年直升全球百大名校碩士班中華大學與美國加州 ...

中華大學與美國加州大學爾灣分校簽約,念3年直升全球百大名校碩士班,也 ... 研究所,或免托福選讀美國西北大學(NU)研究所,等於花五年時間,就可 ... 於 www.cdns.com.tw -

#20.UCLA/國泰銀行經濟展望網絡講座9月21日上午舉行

如何在充滿風險的世界中化險為夷?國泰銀行特邀加州大學洛杉磯分校安德森預測中心(UCLA Anderson Forecast)的經濟學家,討論2023/2024年的利率 ... 於 www.worldjournal.com -

#21.中華大學與美國加州大學爾灣分校簽約!念3年直升全球百 ...

... 研究所,或免托福選讀美國西北大學(Northwestern University,簡稱NU)研究所,等於花5年時間,就可取得中華大學的學士學位,和UCI或NU的碩士學位 ... 於 news.chu.edu.tw -

#22.加州大學爾灣分校University of California, Irvine; UCI 美 ...

UCI提供各種學士、碩士及博士課程,豐富多樣的科系中尤以醫學、生物學、心理學及經濟學等著名,特別是癌症及環境學的研究位居世界前茅,歷年的大學排名都在前50名,是深受 ... 於 www.go2travel.com.tw -

#23.加州大学尔湾分校

赫赫有名的加州大学欧文分校跻身世界领先的研究型大学之列,拥有“全美最安全城市 ... 加州大学欧文分校法学院是一所创新且有远见的法学院,学院法学博士项目、法学硕士 ... 於 www.urofferedu.com -

#24.加州大學爾灣分校上學院留學中心

加利福尼亚大學爾灣分校英語: ;縮寫: UCI 或UC Irvine ,简称加州大學爾灣分校,是所位於美國加利福尼亞州爾灣的頂尖公立研究型大学,美國公立常春藤名校, ... 於 0k59f.n9861.com -

#25.加利福尼亞大學爾灣分校

加利福尼亞大學爾灣分校(英語:University of California, Irvine;縮寫:UCI或UC Irvine),簡稱加州大學爾灣分校,是一所位於美國加利福尼亞州爾灣的頂尖公立研究型 ... 於 www.wikiwand.com -

#26.加州大學爾灣分校 - StudyMAP曼哈頓- 痞客邦

加州大學爾灣分校 University of California, Irvine是公立研究型大學前十 ... 大學有所區別。世界上大多數國家的公立大學,都較有機會被選為重要的研究 ... 於 studymap.pixnet.net -

#27.加州大學爾灣分校/ University of California, Irvine (UCI ...

學術和研究製勝課程(STAR)為符合資格的學生提供必要的技能和文化涵化機會,從而幫助學生在美國的本科教育中取得進步和成功。STAR將透過提供美國文化和學術文化研討會、 ... 於 www.applyesl.com -

#28.駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組-國家科學及技術委員會

2月6日,駐洛杉磯科技組陳嘉元組長拜會加州大學爾灣分校(UC Irvine)加州電信和信息技術研究所(Calit2)和Henry Samueli工程學院綜合奈米系統研究設施主任,也是該校電機 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#29.加利福尼亞大學爾灣分校_百度百科

加利福尼亞大學爾灣分校(University of California, Irvine),簡稱“UC Irvine”“UCI”,又譯加州大學爾灣分校或歐文分校,創建於1965年,隸屬於加利福尼亞大學系統, ... 於 baike.baidu.hk -

#30.【商學院公告】美國加州大學爾灣分校碩士申請說明會

加州大學爾灣分校 (University of California Irvine,簡稱UCI)創立於1965年,全美排名第7名的公立大學,亦是美西十大名校之一,在THE 世界大學排名全球第96、U.S. News ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#31.美國留學【加州大學排名】解密UCLA、UC Berkeley、UCSD等 ...

... 大學一直是非常熱門的選擇。美國名校多為私立大學,但加州大學十個分校中有好幾所都在美國綜合大學排名!在學費上加州大學 ... 加州大學爾灣分校(UC Irvine) ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#32.醫學院臨床醫學研究所與美國加州大學爾灣分校博士雙聯學位 ...

出自KMU LawDB ... 第一條遴選臨床醫學研究所(以下簡稱本所)優秀學生至美國加州大學爾灣分校(UC IRVINE) 修讀博士學位,並培養及拓展學生之國際視野,增進 ... 於 lawdb.kmu.edu.tw -

#33.加州大學歐文分校

(Australian Graduate School of Management)|300px|left 加州大學歐文分校(university of california at irvine,又譯加州大學爾灣分校)加州大學歐文分校 ... 於 wiki.mbalib.com -

#34.加州大學爾灣分校(University of California, Irvine). 加州大学 ...

... 加州大學爾灣分校,是一所位於美國加利福尼亞州爾灣的頂尖公立研究型. 加州大學爾灣分校(UCI或UC Irvine)是位於加州爾灣市的一所公立贈地研究型大學。 於 csght.sigmainfo.pl -

#35.加州大學-歐文分校University of California-Irvine-美國

... 大學排名第36位,全美公立研究型大學 ... 加州大學/研究所-歐文分校University of California-Irvine 區域: 美國西岸地區: 加州爾灣課程: 美國研究所;美國大學;預科 於 www.apm-edu.com.tw -

#36.交大科學三館

系所介紹– 國立陽明交通大學資訊工程學系. 多數學生畢業後就業於電腦、手機 ... 加州大學洛杉磯分校材料科學工程學系教授(1993迄今). 歡迎光臨國立交通 ... 於 wipesyja.alresfordgolf.co.uk -

#37.加州大學爾灣分校

加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine)成立於1965年,位在美國第五棒的城市--爾灣市。為美國加州大學十個校區中的其中一員,是爲研究型大學, ... 於 www.studyprolink.com -

#38.熱門課程- 英協皇家美國留學諮詢網

加州大學爾灣分校 University of California, Irvine校位於南加州洛杉磯東南約50 ... 所位於美國加州爾灣的公立研究型大學。 加州大學爾灣分校成立於1965年,目前擁有 ... 於 usa.royaledu.net -

#39.University of California-Irvine 加州大學爾灣分校附設語校

... 研究所雲集。因爾灣分校是加州大學系統中最年輕但成長最快的學校,校風開放,教育設施和文化資源也先進豐富,就更展現了爾灣市的新興面貌和國際風采。附近的觀光點除了 ... 於 mars-edu.com -

#40.加利福尼亞大學爾灣分校

加利福尼亞大學爾灣分校,University of California,Irvine,常簡稱為UC Irvine或UCI。是一所四年制公立大學,成立於1965年。它雖然是加州大學各成員學院中歷史第二短的一 ... 於 www.newton.com.tw -

#41.加州大學爾灣分校Likai Gu 顧立楷

立楷從小便在台灣的美國學校念書,後來到美國加州大學爾灣分校(University of California, Irvine, UCIrvine)攻讀經濟系,原以為台灣美國學校所給予的教學環境能讓自己 ... 於 ioh.tw -

#42.加州大學爾灣分校

Natalie 加州大学尔湾分校,简称UC Irvine或UCI,又译加州大学欧文分校,创建于1965年,属于加利福尼亚大学系统加州大學爾灣分校– Irvine是所位於美國加州爾灣的公立研究型 ... 於 uhki.conspro.club -

#43.美國加州大學爾灣分校李盈瑩教授將於2023-07-02~ ...

美國加州大學爾灣分校李盈瑩教授將於2023-07-02~2023-07-16至本所訪問. 2023/06/21. ::: 聯絡資訊. 11529 台北市南港區研究院路二段128號. 聯絡電話: (02)2782-2791. 於 www.econ.sinica.edu.tw -

#44.加州大學爾灣分校

加州大學爾灣分校 是橘子郡(Orange County)的一個研究機構,專門研究癌症和神經科學研究等領域,並與排名靠前的加州大學爾灣分校醫療中心合作。研究所在加州大學爾灣分校 ... 於 www.ieeuc.com.tw -

#45.University of California . Irvine加州大學系統-爾灣分校

學校介紹 · UCI提供80個本科學位和98個研究生及職業學位。 · UCI在1996年成爲美國大學聯合會的一員,並且是所有成員中最年輕的一所大學。 · UCI是公立研究型大學前十名,2001 ... 於 www.envisionprep.com -

#46.原始尖叫、丟鋼琴⋯⋯從美國名校「瘋狂傳統」,看學生各式紓 ...

印象最深刻的是大三期末考那一週,走在路上被一大批穿內衣、內褲狂奔的同學們給差點撞到──這是加州大學洛杉磯分校(下稱UCLA)秉持多年的Undie Run 傳統 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#47.華大與美國加州大學爾灣分校簽約合作念3 年直升全球百 ...

... 研究所,或免托福選讀美國西北大學(NorthwesternUniversity,簡稱NU)研究所,等於花5年時間,就可取得中華大學的學士學位,和UCI或NU的碩士學位,大幅縮短學生在美國 ... 於 news.owlting.com -

#48.開啟華語教育嶄新里程碑成大與美加州大學爾灣分校

成大目前和3 所美國大學執行優華語計畫,包括加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)、奧本大學(Auburn University),以及猶他科技 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#49.居住在「貧困區」需警覺:飲食選擇、體重增加和大腦結構恐受損

... 加州大學洛杉磯分校(UCLA)最新研究顯示, ... 首先,研究人員觀察到,在這些區域,人們的大腦通信方式有所不同,特別是在 ... 於 tomorrowsci.com -

#50.美国留学院校丨加州大学尔湾分校介绍

... 加州大学尔湾分校或欧文分校,创建于1965年,隶属于加利福尼亚大学系统,是公立研究型大学,美国大学协会、环太平洋大学联盟、国际公立大学论坛… 於 zhuanlan.zhihu.com -

#51.[美國研究所錄取榜單]營養系轉跑道,申請上全加州第7的 ...

這篇文章會跟你分享我們學員如何申請上美國研究所-加州排名第7的加州大學爾灣分校!如果你對請海外研究所有興趣的話,歡迎你報名我們的免費諮詢, ... 於 zh.thriveenglish.com.tw -

#52.University of California, Irvine 加州大學爾灣分校

加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine),縮寫為UCI、UC Irvine或Irvine,是一所坐落於加州爾灣市(Irvine, CA)的公立研究型大學,為加州大學10所分校的 ... 於 up-study.com -

#53.加州大學爾灣分校UCI 延攬研究團隊

加州大學爾灣分校 (UCI,或簡稱爾灣加大)最近獲得美國聯邦National Institutes of Health與National Science Foundation的經費,計劃在「生理與生物物理研究所」 ... 於 mse.site.nthu.edu.tw -

#54.百大名校加州大學爾灣分校(UCI) 國際專業證書+企業實習課程

加州大學爾灣分校 (UCI)是加州大學10所分校中的其中一所,為美國公立長春藤名校,世界一流的學術研究機構.UCI名列美國大學協會成員,在全美大學[最佳 ... 於 study-diy.com.tw -

#55.2022年美国加州大学尔湾分校“3+1+1”本硕连读项目招生简章

... 大学考核并达到硕士入学要求后可进入硕士阶段学习,成绩合格者获得UCI硕士学位。 二、项目优势. 加州大学尔湾分校创建于1965年,是一所世界级的研究型大学 ... 於 siee.whxy.edu.cn -

#56.加州大学尔湾分校- University of California, Irvine

UCI提供80个本科学位和98个研究生学位,是一所世界顶尖研究型公立大学。加州大学尔湾分校是“公立常春藤”的成员之一,也是加州大学系统中排名第五的强校。 於 www.forwardpathway.com -

#57.國立宜蘭大學與美國加州大學爾灣分校University of California ...

(三) 碩士班: 本校各研究所碩二在校生(不含延修生)可申請參加UCI Accelerated. Certificate Programs(ACPs)選修相關學分1學季(quarter),修習後經 ... 於 oia2.niu.edu.tw -

#58.赴美國加州大學洛杉磯分校 - 公務出國報告資訊網

根據U.S. News and World Report 在2002 年依科系對美國各大專院校所做. 的評比中,UCI 的管理學院(School of Management)在全美排名第40 名;文學. 藝術研究所(School ... 於 report.nat.gov.tw -

#59.美國電競名校巡禮– 加州大學爾灣分校University of ...

當然,電競強、功課好的同學們還能獲得獎學金! 如上所述,UCI 是綜合型的大學,也有著跨科系的學術研究優勢。一方面協助學生提升 ... 於 www.planet9.gg -

#60.華大與美國加州大學爾灣分校簽約合作念3年直升全球百 ...

... 研究所,或免托福選讀美國西北大學(Northwestern University,簡稱NU)研究所,等於花5年時間,就可取得中華大學的學士學位,和UCI或NU的碩士學位 ... 於 n.yam.com -

#61.University Of California Irvine排名. 加州大学尔湾分校_小红书 ...

... 加州大学欧文分校,是一所位于美国加利福尼亚州欧文的顶尖公立研究型. 加州大學爾灣分校(UCI或UC Irvine)是位於加州爾灣市的一所公立贈地研究型大學。 於 rtkom.firmawydawnicza.pl -

#62.University of California-Irvine(UCI) 加州大學爾灣分校 - 遊學

UCI是一所研究型大學,擁有強大的科研實力,提供各種學士、碩士及博士課程,曾在物理和化學領域獲得三個諾貝爾獎。它在科學、藝術、人文、醫學和管理學方面的成就為40多個 ... 於 www.talkedu.com.tw -

#63.【美國證照】UCI加州大學爾灣分校- 企業管理證照+企業實習

加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (UCI) 學校介紹http://www.go2travel.com.tw/index.php?page=sc3_. 於 talkclubblog.pixnet.net -

#64.加州大學歐文分校University of California Irvine -學校介紹

擁有"IRVINE BUSINESS COMPLEX"爾灣商業中心,有“加州第二矽谷”的稱號,高科技產業和研究所雲集。 ... 文章標籤. california 加州 美國 大學 大學附設語校 ... 於 bointl.pixnet.net -

#65.University of California, Irvine 加州大學爾灣分校

... 研究所雲集。因爾灣分校是加州大學系統中最年輕但成長最快的學校,校風開放,教育設施和文化資源也先進豐富,就更展現了爾灣市的新興面貌和國際風采。附近的觀光點除了 ... 於 www.a-studioco.com -

#66.[美國留學學校] 加州大學爾灣分校. 加利福尼亚大学尔湾分校ul8

加利福尼亚大学尔湾分校百科_学费_地址_美国学校. 加利福尼亚大学欧文分校(University of California, Irvine,简称UC Irvine或UCI),又译加州大学欧文 ... 於 ysb.permabut.fr -

#67.念3年直升全球百大名校碩士班中華大學與美國加州大學爾灣 ...

記者彭新茹/新竹報導中華大學與美國加州大學爾灣分校(UCI)上周簽署合作協議,兩校將展開3+1+1學碩士雙學[…] 於 tw.tech.yahoo.com -

#68.美國留學學校加州大學爾灣分校|特色介紹、科系課程 - A4Qq

加州大學爾灣分校 UCI或UC Irvine是位於加州爾灣市的所公立贈地研究型大學。作為加州大學系統的十個校區之,加州大學爾灣分校提供87個本科學位和129個研究生和維基百科 ... 於 a4qq.aitesgame.com -

#69.念3年直升全球百大名校碩士班中華大學與美國加州大學爾灣 ...

中華大學與美國加州大學爾灣分校(University of California Irvine,簡稱UCI)上周簽署合作協議,2校將展開3+1+1學碩士雙學位合作計畫,未來只要在中華 ... 於 etaiwan.news -

#70.美國加州大學爾灣分校員工、地點、校友

美國加州大學爾灣分校| 301977 位LinkedIn 關注者。Top 10 public university committed to rigorous academics, cutting-edge research, leadership and character ... 於 tw.linkedin.com -

#71.加州大学尔湾分校| 优势热门专业& 排名入学条件学费& 校园 ...

加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine,簡稱為UCI或UC Irvine)是一所位於美國加州爾灣的公立研究型大學,是加州大學10個校區之一。 賞培 ... 於 pqqxb.agencjainspire.pl -

#72.UCI Extension - ACP 商業證書課程加州大學爾灣分校國際課程 ...

【學校介紹】 加州大學爾灣分校(University of California, Irvine; 簡稱UCI) 是美國排名前五十以內的超級名校,位於南加州環境優美的爾灣市,離洛杉磯車程約40分鐘。 於 themasters.com.tw -

#73.UC Irvine (UCI) - 美國加州大學爾灣分校

... 院。 其中58名遞交申請的學生,有52人成功地被研究生院錄取,被錄取率高達90%。在成功申請到研究所院的學生中16名學生被各加州大學錄取;8名學生被UCI錄取;8名學生 ... 於 www.osac.com.tw -

#74.UC Irvine Extension美國加州大學爾灣分校

◎學校介紹 · UCI DCE根據泰晤士高等教育,在美國校齡50年以下大學排名第一 · 大多數錄取進入UCI 研究所就讀的學生在其班上為前10%,擅長大學預備課程,並 ... 於 www.omaker.com.tw -

#75.加州大学欧文分校怎么样. 加州大學爾灣分校University of ...

加州大學爾灣分校 University of California,Irvine ayxjq0. 加州大学欧文分校世界 ... 加州大学尔湾分校是加州大学系统中的一所公立研究型大学,成立于1965年,位于美国 ... 於 flay.cajasfuertesmalaga.es -

#76.University of California, Irvine 加州大學-爾灣分校

研究所 預備課程 (International Graduate Studies Preparation Program, IGSPP):IGSPP幫助想申請研究所的學生,不論是學術技巧或是英語能力,都可以 ... 於 ohohstudy.pixnet.net -

#77.加州大學爾灣分校 - Tj7O4Hmr

2 。 3 參考文獻編輯^ 原始內容存檔於加州大學爾灣分校UCI或UC Irvine是位於加州爾灣市的所公立贈地研究 ... 於 tj7o4hmr.elonslots.com -

#78.加利福尼亞大學爾灣分校- 爾灣加州大學 - 49C

它虽然是加州大学各成员学院中历史第二短的加州大學爾灣分校UCI或UC Irvine是位於加州爾灣市的所公立贈地研究型大學。作為加州大學系統的十個校區之,加州 ... 於 49c.jht.app -

#79.University of California, Irvine加州大學爾灣分校

加州爾灣大學 是一所創立於1965年的公立大學,校園距離洛杉磯國際機場約50鐘車程,大學部學生人數約22,100人,研究所約5,500人,每年生活費約25,000美金,其大學部入學 ... 於 www.iae-taiwan.net -

#80.加州大學爾灣分校介紹| 加利福尼亞州歐文景點推薦

加利福尼亞大學爾灣分校(英語:University of California, Irvine;縮寫:UCI 或UC Irvine),簡稱加州大學爾灣分校,是一所位於美國加利福尼亞州爾灣的公立研究型大學 ... 於 travel.line.me -

#81.世界名校之間的交流與合作~本校與美國加州大學爾灣分校聯合 ...

CMU-UCI 聯合學術研討會應邀發表學術演講學者包括:Dr.Peter Kaiser,在癌症藥物研發上的目標蛋白以及相關研究策略;Dr.Xing Dai,針對上皮細胞腫瘤的轉移 ... 於 www.cmu.edu.tw -

#82.水问题论坛——2023年第19回(总第416回)

加州大学尔湾分校 博士后,2023年入职加州大学洛杉矶分校(UCLA)地理系,任助理教授。他主要的研究兴趣包括气候反馈、土地利用变化、地球系统模式以及 ... 於 www.igsnrr.cas.cn -

#83.中正萬華三黨廝殺激烈高嘉瑜李彥秀重演立委保衛戰

今年36歲的民進黨台北市議員吳沛憶參選北市中正萬華區立委,就讀國立台灣大學政治系時曾發起野草莓運動,隨後取得國立清華大學社會學研究所 ... 加州大學爾 ... 於 www.ctwant.com -

#84.University of California, Irvine

學校簡介. 加州大學爾灣分校創立於1965年,是一所專攻於研究的研究型大學,以此優勢與南加州無與倫比的地理位置相結合。為學季制,一年有四次入學時間。 於 www.wef.com.tw -

#85.爾灣 研究所預備課程 - 遊學代辦

加州大學爾灣分校 (University of California, Irvine),簡稱UCI,是加州大學體系下的第五大分校,是一所公立研究型大學,創立於1965年。每年有超過36,000名學生,包含 ... 於 www.gogoenglish.com.tw -

#86.【美國遊學】跟著王瑄和昱鎧到加州大學爾灣分校UCI校園巡禮 ...

... 加州大學爾灣分校 去巡禮一下吧。 #在美國名校念9個月(含實習)就能拿一年工作簽# 加州 大學#爾灣 ... 【美國留學、英國留學】大學條件不足怎麼進理想 研究所 ?( ... 於 www.youtube.com -

#87.[美國留學學校] 加州大學爾灣分校|特色介紹、科系課程

關於加州大學爾灣分校. In 1965, the University of California, Irvine was founded with a mission to catalyze the community and enhance lives through rigorous ... 於 www.idp.com -

#88.加州大學爾灣分校University of California,Irvine

學校簡介加州大學爾灣分校University of Califirnia, Irvine(簡稱UCI)是加州大學系統中的9所分校中最新的分校。該校的校風開放,十分地接受一些新的 ... 於 godiywgp2014.pixnet.net -

#89.臨床排名第81名🏆 USNEWS美國醫學院: 研究 ...

31 likes, 0 comments - pacific_edu on July 21, 2022: "#立洋精選學校| 加利福尼亞大學-爾灣分校University of California-Irvine US ..." 於 www.instagram.com -

#90.2023年加州大學爾灣分校(爾灣,18歲以上)暑假半自助遊學

UCI 堅強的研究團隊與良好的學術聲望,更是許多美國學生爭相申請該校的主要原因。本校共擁有16 所學院,提供76 種大學主修課程,50 種碩士主修課程以及博士課程。 本校的 ... 於 www.premiumlanguage.com -

#91.加州大學爾灣分校美 - benafilm.com

大家好,我是Chloe,本科就读于加州大学尔湾分校,也就是UCI,这是所实力与颜值并存的学校。 总而言之,UCI是所非常适合中国学生的大学, 最終, ,加州政府正式批准 ... 於 ir4.benafilm.com -

#92.University of California, Irvine UCI 加州大學爾灣分校

加州大學爾灣分校 (University of California Irvine,簡稱UCI)創立於1965年,全美排名第7名的公立大學,亦是美西十大名校之一,在 ... 大學研究所語言學校加拿大打工遊學. 於 ohstudy.net -

#93.一次了解美國加州大學UC系列(上)

學生有充足的設備做研究或實驗。 5. 加州大學爾灣分校UC Irvine (UCI). 位於洛杉磯爾灣郊區, 也是一所 ... 於 cambridge-education.tw -

#94.申請加州大學爾灣分校University of California... - Danny ...

申請加州大學爾灣分校University of California Irvine (UCI) 國際大學準備課程IUPP及國際研究所準備課程IGSPP 當選擇洛杉磯不同的語言學校時, ... 於 www.facebook.com -

#95.美國留學|加州大學有哪些分校:美國UC加州大學分校整理

UC是什麼?有哪些分校?好申請嗎?UC是University of California加州大學的縮寫,一共擁有10所分校,包括大家最常聽見的加州大學洛杉磯分校UCLA、加州 ... 於 www.tkbletsgo.com -

#96.University of California – Irvine 加州大學– 爾灣分校

校內國際學生比例平均,有許多美籍亞洲移民都選擇在這裡求學,是一所非常國際化的大學,在這裡你可以認識到各方的人才。 卡內基高等教育機構分類將UCI 列爲「研究非常活躍 ... 於 bear-edu.com -

#97.爾灣加州大學: 加州大學爾灣分校

世界排名235. 加州大学尔湾分校加州大學爾灣分校,簡稱為UCI或UC Irvine是所位於美國加州爾灣的公立研究型大學,是加州大學10個校區之。 加州社區大學爾灣 ... 於 sosew.londonernotes.com