北新竹火車站出口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈寫的 見築百講:1684-2020高雄經典建築 可以從中找到所需的評價。

另外網站竹北後火車站 - Igfvt也說明:*2010年3月26日,本站可使用臺灣通搭乘瑞芳- 新竹間的29個站北新竹站站名牌捷運化設計之北新竹站 ... 在高鐵新竹站的北上月台這一邊有設立一個通往臺鐵車站的出口。

中原大學 建築研究所 謝明燁所指導 李婧瑜的 空間形式與尺度對使用者動線選擇之影響—以VR提示方法為例 (2018),提出北新竹火車站出口關鍵因素是什麼,來自於空間尺度、空間感知、虛擬實境、動線選擇、尋路。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 黃承令所指導 林郁婷的 新竹縣湖口老街歷史街區保存價值之研究 (2015),提出因為有 湖口老街、都市計畫、聚落保存的重點而找出了 北新竹火車站出口的解答。

最後網站北新竹火車站時刻表 - Nakit ure則補充:北新竹火車站 時刻表. 查詢條件. 依時刻依車站依車次. 出發站. 車站代碼查詢. 轉乘條件. 限直達接受轉乘指定轉乘. ※ 臺鐵局不定期微調列車班次,若您欲規劃行程,建議於 ...

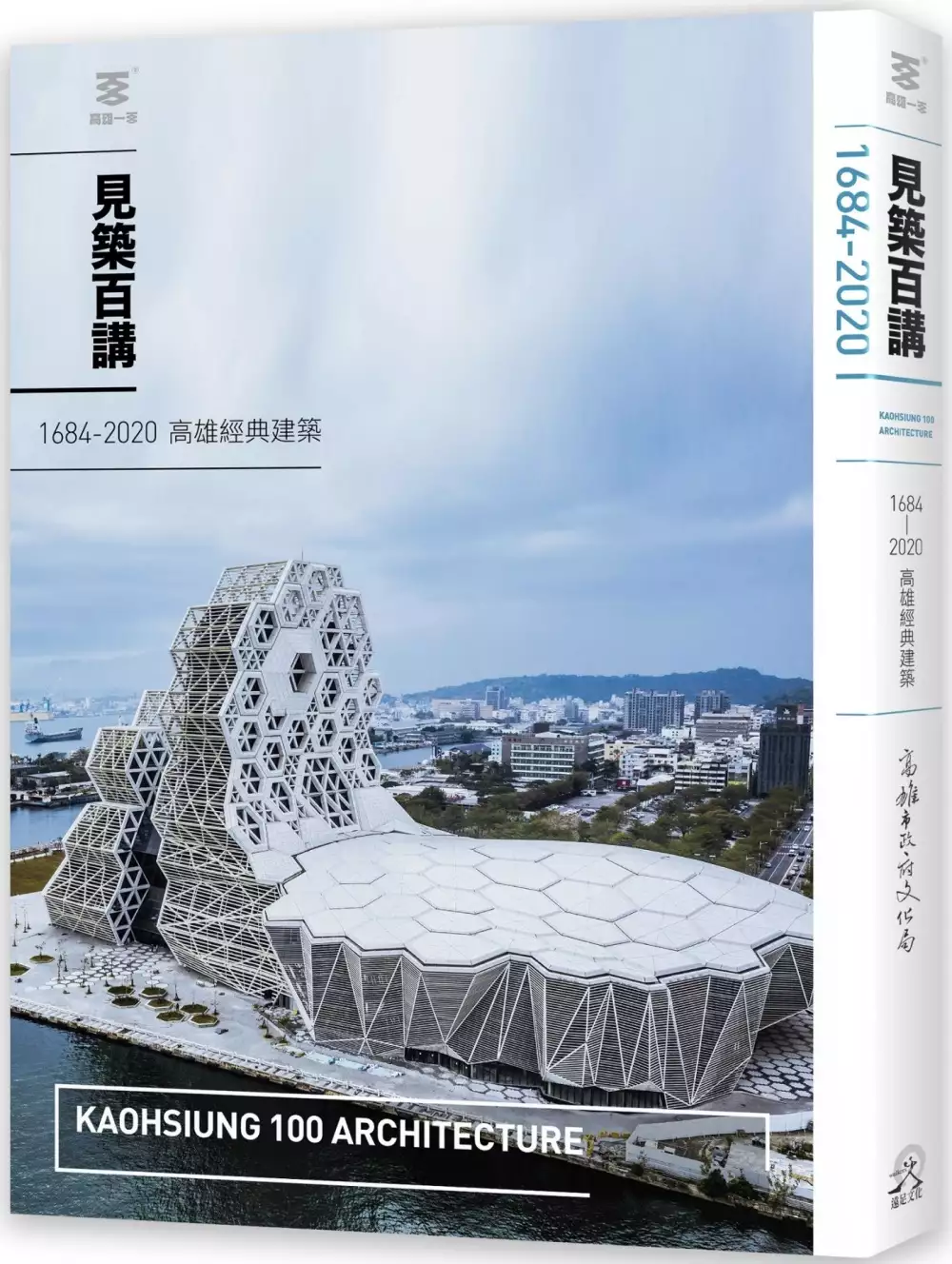

見築百講:1684-2020高雄經典建築

為了解決北新竹火車站出口 的問題,作者侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈 這樣論述:

高雄,這座因高雄港而崛起的港市,在1863年開港,1908年開始築港工程,城市的核心區域陸續填築完成。1919年10月田健治郎任臺灣首任文官總督,在1920年實施地方制度改革,將全臺重劃為臺北、新竹、臺中、臺南和高雄五州,至此「高雄」地名首次出現,取代原來的地名「打狗」,在2020年屆滿一百週年。 一百年來,高雄的公共建築如雨後春筍般湧現,帶動了街景的改造。高雄逐步擴展成臺灣南部第一大城,座落在城市上的建築,記錄了這座城市的歲月流變。《見築百講》盤點高雄現存文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、學校、宗教、住宅、商業大樓等建築,精選清代至今百件經典建築作品,透過專書出

版,讓大眾了解高雄現存的特色建築。

空間形式與尺度對使用者動線選擇之影響—以VR提示方法為例

為了解決北新竹火車站出口 的問題,作者李婧瑜 這樣論述:

文獻指出,當人遇到緊急避難的時候,會直覺式的尋找比較寬敞明亮開放的區域逃生。但這種心理是否在非緊急狀態仍然適用,目前並無相關研究成果。建築師總希望利用空間本身而非指標來順勢引導人們的動線,因此空間的尺度與動線選擇之間的關係,有必要加以釐清。本研究探討當線性空間剖面的高度與寬度發生變化時,對於行人的動線選擇是否會造成影響。同時,在空間中除了尺度本身之外,還有許多因子可能會影響行人動線選擇。如何讓遊走的行人,能更流暢的行走,必須掌握人在空間中選擇動線的心理。因此,本研究探討空間元素及尺度對行人動線選擇的影響。本研究分為二個階段,第一階段,以實地調查真實線性空間作為研究對象,以虛擬實境(VR)模擬

的方式重現線性空間場景,改變空間寬度、高度及角度,探討這些因素對動線選擇的影響。第二階段,選擇空間差異最大的尺度作為延伸實驗的樣本,進一步探討照明、牆面色彩、鋪面對動線選擇的影響。本研究結論如下:1.本研究結果證實了文獻所提的「向開放性」的理論。當寬度增加或高度增加時,選擇人數的百分比皆明顯增加,顯示當線性空間剖面的面積增加時,有助於提升空間的「開放性」,因此選擇的比例也隨之增加。2.當左右側空間相同時,選擇右側的比例高於左側。其原因推測可能與右撇子較多有關,實際原因仍有待進一步探討。3.當寬度維持600cm、800cm或1000cm不變而高度由250cm提高至350cm時,動線選擇的百分比皆

有明顯的提升。4.當高度維持250cm或350cm不變而寬度由600cm增加至800cm,800cm增加至1000cm,或600cm增加至1000cm時,動線選擇的百分比皆有明顯的提升。5.寬高尺寸不變,當轉角角度從90度角改變成45度角時,選擇45度角的比例大多呈現增加的現象,幅度約 2 %~40%。6.空間的照明、色彩、鋪面,皆會影響行人的動線選擇。一般行人偏好「明亮」的空間與有「色彩」的牆面以及具「引導性」的鋪面。7.空間大小對於照明、色彩、鋪面具有隱性的影響力,空間尺度越大照明、色彩、鋪面對動線吸引效果的影響力越低,空間尺度越小則照明、色彩、鋪面的影響力越大。

新竹縣湖口老街歷史街區保存價值之研究

為了解決北新竹火車站出口 的問題,作者林郁婷 這樣論述:

湖口在竹塹(新竹)地區開發甚早,光緒十三年(1893年)臺灣鐵路正式通車,大湖口站落成,車站所帶來的商機使得當時的羅氏家族自大正三年(1914年)起決定將自己的土地租賃給他人搭建商店,漸漸地形成了現在的「湖口老街」。寬敞筆直的街道、樸實的立面及素雅的紅磚牆面,不難想見當時的湖口老街作為北新竹地區主要轉運與商業中心的繁榮。但隨著昭和四年(1929年)鐵路改道,湖口老街的商業活動在幾年間隨即歸於平淡。由於當時的契約明訂屋主僅有房屋的所有權,若要拆屋就須將土地歸還地主,湖口老街幸而躲過了被拆除或改建的命運,被完整的保留下來。雖然民國八十三年的《湖口(老湖口地區)都市計畫(第二次通盤檢討)書》中已將

湖口老街列為傳統建築區,但保存的範圍僅限於街屋立面與騎樓,對於更能代表居民生活的街屋內部卻毫無規範,這樣僅針對建築表面的保存方式,保存了外表卻無法完整的保存整個歷史街區及文化內涵。本研究針對湖口老街的歷史紋理、人文活動、空間形式與建築元素等進行調查,配合老街旁已被列為古蹟保存區(民國九十年登錄為縣定古蹟)的三元宮與被列為宗教專用區(民國九十五年登錄為歷史建築)的天主堂,期望大家對湖口老街有更多的了解並重視自身擁有的文化資產。透過都市計畫不僅將傳統街屋劃定為「傳統建築區」,更能進一步以區域保存的方式劃定為「保存區」及「限制發展區」,將有助於湖口老街更全面性的保存與再發展。

北新竹火車站出口的網路口碑排行榜

-

#1.台灣高鐵-新竹站

車站 資訊 · 資訊 · 導覽 · 交通 · 服務. 於 www.thsrc.com.tw -

#2.新竹內灣 合興車站,免門票唯美的愛情車站,蒸汽小火車

國道3號:下關西出口交流道→沿118縣道、台3線和120縣道前往橫山鄉內灣村→「內灣合興車站」。 大眾交通工具:台鐵搭乘火車至北新竹站→轉乘至竹中 ... 於 travel.yam.com -

#3.竹北後火車站 - Igfvt

*2010年3月26日,本站可使用臺灣通搭乘瑞芳- 新竹間的29個站北新竹站站名牌捷運化設計之北新竹站 ... 在高鐵新竹站的北上月台這一邊有設立一個通往臺鐵車站的出口。 於 igfvt.ch -

#4.北新竹火車站時刻表 - Nakit ure

北新竹火車站 時刻表. 查詢條件. 依時刻依車站依車次. 出發站. 車站代碼查詢. 轉乘條件. 限直達接受轉乘指定轉乘. ※ 臺鐵局不定期微調列車班次,若您欲規劃行程,建議於 ... 於 nakit-ure.si -

#5.交通指南 - 新竹市稅務局

自高鐵站搭乘182路市區公車(北大橋─高鐵新竹站),到東門圓環站(東門市場)下車即可到達。 轉乘台鐵(內灣/六家線)(六家站→新竹站)至新竹火車站(車程約20 ... 於 www.hcct.gov.tw -

#6.台鐵北新竹車站North Hsinchu Station - 台鐵列車動態地圖

台鐵北新竹車站的基本資訊、地址、電話、出口位置、設施平面圖、列車時刻表。 於 railway.chienwen.net -

#7.[問題] 北新竹火車站橋下停車? - PTT推薦

如標題北新竹火車站橋下開始收費了搭車發現原本停滿的機車收費地方居然超少車不知道停公車地方的機車什麼時候會被開單~ 於 pttyes.com -

#8.20190705北新竹車站(台鐵縱貫線、內灣線)﹝新竹市東區

△ 這個北上/南下時刻表有夠壯觀! △ 北新竹車站剪票口。 △ 東光路出口。 於 mnya.tw -

#9.Re: [閒聊] 北新竹站更名- Traffic板

查一下新竹的鄰里地圖北新竹站鐵道東西出口兩邊都靠東園里其實可以叫做東園車站台鐵很多小站例如崎頂談文新埔因為鄰近有該鄉鎮的大站就用里名當站 ... 於 disp.cc -

#10.北新竹火車站出口在PTT/mobile01評價與討論

北新竹火車站出口 在PTT/mobile01評價與討論, 提供北新竹火車站美食、北新竹火車站出口、北新竹火車站景點就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整北新竹火車站出口體驗分享 ... 於 train.reviewiki.com -

#11.北臺區域整體運輸規劃-旅次特性調查與供需分析

南北向為主,主要集中於SL-104台9線(近蘇澳)和SL-102台9線(近四城車站)南北向公車 ... 線(近北新竹火車站)與SL-501縣道122(近竹供需分析中火車站)東西向公車系統供需略 ... 於 books.google.com.tw -

#12.交通指南| 六福村主題遊樂園

六福村主題遊樂園座落於新竹關西,無論乘坐大眾運輸工具、巴士、或自行駕車,十分方便。 ... 可於台鐵中壢車站下車,並由前站出口至對面的新竹客運中壢北站,搭乘新竹 ... 於 www.leofoovillage.com.tw -

#13.『新竹一日遊交通』新竹高鐵到市區交通,接駁,新竹高鐵搭六家 ...

『新竹一日遊交通』新竹高鐵到市區交通,接駁 由新竹高鐵站搭公車到新竹市區(火車站). 怎麼搭:搭到高鐵新竹站下車之後 ,. 全家便利店出口右轉就可以 ... 於 maggielife.tw -

#14.北新竹車站

英文站名定名「North Hsinchu」,但在未驗收前標示方式不統一,其中前站出口掛「Beixinzhu」,後站出口掛「Bei Xinzhu」,而月台上則是掛「Beihsinchu」;新竹車站內的非 ... 於 www.wikiwand.com -

#15.交通指引--東元高級健檢中心--東元醫療社團法人東元綜合醫院

國道1號(中山高速公路):經由竹北芎林交流道下➝ 往竹北方向➝ 光明六路直行➝ ... 高鐵新竹站一樓大廳4號出口搭乘高鐵快捷公車(高鐵新竹站-竹北火車站),請於東元 ... 於 www.tyh.com.tw -

#16.便利交通- 中華大學Chung Hua University

為提供師生更安全便利的交通工具往返新竹火車站與新竹市區,中華大學積極向交通 ... 請於高鐵新竹站下車,可前往車站4號出口轉乘計程車,如交通順暢,約15至20分鐘車程 ... 於 www1.chu.edu.tw -

#17.新竹中華站 - 格上租車‧閣下至上

可甲租乙還#日租車#北新竹火車站#新竹轉運站新竹高工斜對面(台鐵北新竹站出口旁) 於 www.car-plus.com.tw -

#18.北新竹火車站出口– 新北市區號 - Suonci

在新竹的高鐵站如果想要到臺鐵的新竹火車站,可以直接從竹北六家火車站搭火車過去,前往新竹市區非常方便。在高鐵新竹站的北上月台這一邊有設立一個通往臺鐵車站的出口。 於 www.suonci.co -

#19.竹北火車站前站出口,大家都在找解答。第1頁

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · <遊新竹>竹北半日遊~拍竹北車站| 竹北火車站前站出口 · 交通方式| 竹北火車站前站出口 · 竹北火車站跨站工程| 竹北火車站前站出口 · 竹北認證| ... 於 twagoda.com -

#20.北新竹站後站出口 - Mobile01

北新竹 站後站出口- 台鐵北新竹站後站出入口,已經可以通行了嗎? ... 目前那邊靠新竹火車站那區在施工, 綠線是大潤發2 停, 平時可停, BUT 中元時會趕人. 於 www.mobile01.com -

#21.竹北火車站前站

北新竹 站站名牌捷運化設計之北新竹站近年因應鐵路捷運化計劃及新竹市東區地區居民乘車之便利,於竹 ... 在高鐵新竹站的北上月台這一邊有設立一個通往臺鐵車站的出口。 於 nccdichio.it -

#22.搭乘接駁車|交通/停車|新竹店 - SOGO百貨

火車站 (新竹客運北站)← →SOGO新竹店. ※為配合政府防疫政策,搭車採簡訊實聯制並全程戴口罩,每班次限乘40人. 火車站(新竹客運北站). 平日週一至週五10:47發首班車, ... 於 www.sogo.com.tw -

#23.服務地址 - 經濟部標準檢驗局

1, 新竹火車站, 新竹火車站→ 往民族路方向(步行約10-15分鐘)→ 本分局. 自行開車, 路線. 1, 中山高速公路(新竹交流道), 1. 新竹交流道→ 光復路(往新竹市區 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#24.【火車站】北新竹 - 創作大廳

北新竹車站 有分成東西兩個出入口,因為是新興建的車站,所以沒有分成前站跟後站,所以照新竹車站前站在 ... 售票口的對面有座椅跟出口方向的標示↓. 於 home.gamer.com.tw -

#25.【新竹景點】東區︱後站地下道 - 旅充小日子

旁邊還有腳踏車牽引道,對於騎單車的旅客,前站到後站不用繞一大圈,相對縮減距離! 一號出口新竹客運. 二號出口新竹客運. 三號出口新竹火車站. 於 lucharger.com -

#26.北新竹車站 - 鐵貓

北新竹車站 東出口(2012/08/30),離站房有一段距離。 位置:新竹市東區 構造:分歧點跨站式高架車站 於 jp-shitman.blogspot.com -

#27.新竹火車前後站地下道民眾行走更安全便利

「前後站地下道」整合火車站前多個地下道系統,有6處出入口,為讓民眾可一眼看清方向、了解設施位置,市府推出「標示牌2.0升級版」,除加大字體與出口號碼 ... 於 soyang.tw -

#28.用鐵路平車搭建的臨時月台:新竹站第4月台

由於沒有連結天橋與地下道,旅客須走過搭在軌道上的渡板,前往後站臨時出口或3B月台。列車因此無法進入南新竹機務分駐所(原新竹機務段),停靠3B月台的 ... 於 rail02000.blogspot.com -

#29.北新竹車站 :: 加油地圖

加油地圖,近年因應鐵路捷運化計劃及新竹市東區地區居民乘車之便利,於竹北-新竹間新設立北新竹車站,只停靠區間車,是台鐵推行鐵路捷運化計劃中,於北部地區設立的第 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#30.北新竹火車站時刻表的美食出口停車場, 鐵道輕旅行

北新竹火車站 時刻表的美食出口停車場,的和這樣回答,找北新竹火車站時刻表在的就來台鐵車站情報站,有鐵道輕旅行. 於 station.mediatagtw.com -

#31.大眾運輸 - 中國醫藥大學新竹附設醫院

到達竹北火車站下車後至後站出口,轉搭交通接駁車(shuttle bus),約20分鐘一班接送至醫院。 【公路客運】. 1. 搭公路客運(新竹↹新埔、關西、中壢、湖口、 ... 於 www.cmu-hch.cmu.edu.tw -

#32.營業資訊 - Big City 遠東巨城購物中心

北上- 下新竹交流道95公里處出口→光復路往市區方向→右轉東光路直行過東光橋→自由路 ... 火車站. 為配合政府防疫政策,搭車前請配合量測體溫,搭車時請全程戴口罩。 於 www.febigcity.com -

#33.北新竹火車站公車

81056; 120. 搭乘火車 ... 北新竹車站. / 24.81056°N 120.98444°E / 24.98444. 北新竹車站位於新竹市東區,為臺灣鐵路管理局縱貫線、 內灣線的鐵路車站 ... 於 steinlingaerten.ch -

#34.北新竹 - 交通部臺灣鐵路管理局

晚上 26~30 °C; 20 %; 開啟地圖. 地址 300-60 新竹市東區東園里中華路一段291 之2 號; 營業時間 06:30~21:30(末班車00:07); 電話 03-5237441. 運務資訊 車站時刻表 ... 於 www.railway.gov.tw -

#35.北新竹火車站步行5分鐘,人文喫茶空間 - Pickone挑場地

自行清潔環境,愛惜空間內所有裝潢設備,店家不收取額外清潔、水電費,但若您留下髒亂的環境或造成家具損毀,需額外支付清潔維護費用。 於 www.pickoneplace.com -

#36.Re: [閒聊] 北新竹站更名- 看板Railway

查一下新竹的鄰里地圖北新竹站鐵道東西出口兩邊都靠東園里其實可以叫做東園車站台鐵很多小站例如崎頂談文新埔因為鄰近有該鄉鎮的大站就用里名當站 ... 於 www.ptt.cc -

#37.【台鐵月台】台鐵北新竹站

今天的主題是台鐵捷運化下的產物之一北新竹車站整體照片的時候突然發現了10/11已經拍好的北 ... 北新竹站西側出口可由中華路與東光陸橋下路口道路進入. 於 h22112603.pixnet.net -

#38.北新竹車站 - 雪花台湾

北新竹 前站,進出口就這麼小一條。 DSC_2614.jpg. 只有行人和機車能靠近車站。 DSC_2616.jpg. 前站中華路 ... 於 www.xuehua.tw -

#39.北新竹火車站時刻表 - Sionva

193 列北新竹火車站92班臺北火車站鐵路局即時時刻表北新竹火車站92 班上行開車往車次車種狀態17:49 基隆1242 區間18:00 基隆1248 ... 自高鐵新竹站出口4 搭國光客運. 於 www.licdbi.co -

#40.北新竹車站

捷運化設計之北新竹站. 近年因應鐵路捷運化計劃及新竹市東區地區居民乘車之便利,於竹北-新竹間新設立北新竹車站,只停靠區間車,是台鐵推行鐵路捷運化計劃中,於北部 ... 於 trstour.com -

#41.北新竹車站- Hsinchu, Taiwan

北新竹車站 位於台灣新竹市東區,為臺灣鐵路管理局縱貫線、內灣線的鐵路車站,為跨站式 ... 英文站名定名「North Hsinchu」,但在未驗收前標示方式不統一,其中前站出口 ... 於 yellow.place -

#42.板橋到新竹火車

火車 環島行程第一天的第二站,從獅山離開後來到北埔老街,從獅山搭台灣好行下來到北埔老街,大概20幾分鐘就可以到,火車環島還是需要搭配其他交通工具才可以抵達想去的地方 ... 於 tierhilfe-ludwigsburg.de -

#43.北新竹車站- Hsinchu 4.43

How popular is 北新竹車站in Hsinchu - View reviews, ratings, ... 後站出口掛「Bei Xinzhu」,而月台上則是掛「Beihsinchu」;新竹車站內的非正式路線圖則標示本站 ... 於 tw.top10place.com -

#44.北新竹火車站i郵箱, 地址新竹市東區中華路1段291-2號2F

北新竹火車站 i郵箱於i郵箱據點資料集。名稱:北新竹火車站i郵箱,地址:新竹市東區中華路1段291-2號2F,營業時間:05:00~00:30,相對位置:2樓面售票口右側、樓梯邊靠牆處 ... 於 data.zhupiter.com -

#45.報名系統-各地交通及住宿詳細資訊

(1) 新竹客運1路公車:10~15分鐘一班新竹火車站→(1路公車,約30分鐘)→過 ... 【自行開車】:開車者可由中山高速公路經科學園區交流道出口進入科學園區,隨下方圖示 ... 於 www.tsri.org.tw -

#46.高鐵、客運,還是開車自駕?【內灣交通攻略】 - 好好玩台灣

補充:內灣支線上的車站有新竹站、北新竹站、千甲站、新莊站、竹中站、上員站、 ... 走國道一號(中山高)→在竹東出口交流道下→往竹東、橫山方向行駛→沿台3線和120 ... 於 www.welcometw.com -

#47.竹北火車站到新竹火車站

上車站:高鐵新竹站4號出口. |新竹高鐵站到新竹火車站搭火車實際操作. 好!. 接下來就來給大家看我搭火車的過程,很 ... 於 mrnouskovenamysline.cz -

#48.竹北到新竹火車站幾站

抵達站. tw 本路線總車程預估為25分鐘,實際行車時間視交通狀況而定。 2022-06-29. 逢甲夜市到麗寶樂園; 竹北火車站發車TRA Zhubei Stn; 新竹市區公車; 4; 好! 於 autosoccorsogrosseto.it -

#49.新竹市立動物園Reborn」三鐵一接駁開園交通疏導措施

一、台鐵:新竹火車站下車,經地下道至後站出口,依指引步行或搭乘河馬線接駁車至會場。 二、高鐵:高鐵新竹站下車,轉乘台鐵六家線至新竹火車站後, ... 於 tra.hccp.gov.tw -

#50.六家車站到新竹火車站 - Zhewang

這裡列出新竹輕軌路線沿路停靠站來回時刻表,包含新竹火車站、北新竹站、千甲站(輕 ... 自高鐵新竹站(二樓轉乘通廊或一樓大廳1號出口)前往臺鐵六家站搭乘臺鐵區間車 ... 於 www.thefde.co -

#51.竹北到新竹火車站

科技之星:0800-050-550 www.yosemite-bus.tw 本路線總車程預估為25分鐘,實際行車時間視交通狀況而定。. ... 自高鐵新竹站出口4 搭國光客運66 竹北火車站- ... 於 arevalo-bleuse.fr -

#52.竹北火車站到新竹高鐵,接駁車哪裡搭? | 凱西跳跳糖の美食旅遊

竹北火車站下車後往出口走 · 下樓梯後在迴轉,往左後方直走。 · 到高鐵的接駁車都是免費搭乘,上車免刷卡。從這裡出發約20分鐘左右就到新竹高鐵站囉~ · 喜歡 ... 於 jumpingsugar.com -

#53.如何到明新/HOW TO MUST - 明新科技大學

中山高湖口交流道下(83.8公里出口),往湖口、新豐方向行駛,遇士林電機(丁字 ... 搭乘電車,路線於六家車站轉乘電車至北新竹站換車至新豐火車站,出車站大門左轉,步行 ... 於 www.must.edu.tw -

#54.公告內容 - YouBike微笑單車

2, 猴雙公共自行車專區, 牡丹車站 ; 3, 猴雙公共自行車專區, 三貂嶺隧道(金字橋) ; 4, 猴雙公共自行車專區, 雙溪車站 ; 5, 泰山區, 捷運泰山站(4號出口) ... 於 www.youbike.com.tw -

#55.北新竹車站 - 求真百科

北新竹車站 (North Hsinchu Station)為跨站式站房,位於新竹市東區,2011年11月11日正式啟用。為臺灣鐵路管理局縱貫線、內灣線的鐵路車站。 於 factpedia.org -

#56.臺鐵北新竹站附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看臺鐵北新竹站附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分, ... 壓強,盥洗用品皆為歐遊自有品牌;旅館出口右轉走路幾分鐘就有便利商店,下次還會入住。 於 tc.trip.com -

#57.饗食天堂(全台分店可用) - GOMAJI夠麻吉

地址:桃園市桃園區中正路19號11樓(近桃園火車站,前站出口正對面;位於新光三越桃園站前 ... 地址:新竹市東區西大路323號9樓(近新竹市城隍廟夜市;位於新竹大遠百9F). 於 www.gomaji.com -

#58.新竹火車站到竹北火車站

新竹火車站 到竹北火車站. 地址302-65 新竹縣竹北市竹義里和平街59 號營業時間0500~2330 出發時間, 車種車次(始發站終點站), 本站, 下一停靠站區間2543, 竹北, 北新竹. 於 ardeneczanesi.com -

#59.北新竹車站 - patlabor的火車格納庫

北新竹 站為台鐵捷運化計劃中所興建的通勤站,車站主體實際設置於新竹貨運站內,再由連通道通往中華路或東光路。 北新竹站東光路出口,雖然離站房遠但 ... 於 gmpm11.pixnet.net -

#60.注意!新竹火車站前中華路南向禁左轉

新竹 市府交通處進行新竹火車站前人行空間改造,目前進行第二階段出口廣場工程, ... 市府交通處表示,過去從竹北往香山方向的車輛會在中華路與林森路口等待左轉, ... 於 168.motc.gov.tw -

#61.【蘆洲美食】大象切仔麵,三民高中站美食推薦(菜單)

畢竟蘆洲就是切仔麵的大本營啊,《大象切仔麵》位置就在捷運三民高工站出口處旁邊,就在蘆洲復興路上面,從一號出口出來過個馬路就到,就有網友說 ... 於 nash.tw -

#62.交通參考資訊 - 國立清華大學招生策略中心

搭乘地點: 民族路16號,【火車站】站 ◎ 下車地點︰ 清華大學站. 新竹客運 ... 如果您錯過了上述交流道,請由下一個出口(95B竹科交流道)下高速公路,右轉接園區新安路 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#63.[問題] 北新竹火車站搭計程車- 看板Hsinchu | PTT台灣在地區

請問若火車搭到“北新竹”火車站要從這一站搭計程車前往清華大學附近這樣該在哪裡搭計程車? ... 車站一個出口往東光路,另一個是前站的出口就是往. 於 ptttaiwan.com -

#64.高鐵快捷公車5900 高鐵新竹站-竹北火車站

本公司成立於民國80 年,為新的第一家專辦交通車業務之交通車公司。目前共承接有約40 個機關單位之交通車業務。「盡心盡力、認真確實」,是我們的品質政策, ... 於 www.yosemite-bus.com.tw -

#65.北新竹車站- 维基百科,自由的百科全书

北新竹車站 位於新竹市東區,為臺灣鐵路管理局縱貫線、內灣線的鐵路車站,為跨站式站房,於2011年11月11日正式啟用,鄰近國立新竹高工。 於 zh.m.wikipedia.org -

#66.竹市火車站人行廣場二階完成!汽機車臨停區分流分線通行

新竹 市政府交通處規劃的火車站人行廣場改造工程已完成第二階段,除設置汽機車的臨停接送區,也設置人行出口廣場的風雨走廊,提供民眾及旅客通行。 於 news.ltn.com.tw -

#67.高鐵免費接駁專車資訊

請於新竹高鐵站4 號出口搭乘免費高鐵接駁車. 至新竹喜來登飯店下車. 至新竹喜來登飯店下車(約2 站; 5~10 分鐘車程). 5800 公車: 高鐵新竹站-竹北火車站. 高鐵新竹站- ... 於 www.rheumatology.org.tw -

#68.北新竹車站: 台鐵縱貫線北段- 中文Wiki

英文站名定名「North Hsinchu」,但在未驗收前標示方式不統一,其中前站出口掛「Beixinzhu」,後站出口掛「Bei Xinzhu」,而月台上則是掛「Beihsinchu」;新竹車站內的非 ... 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#69.北新竹火車站出口-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...

2022北新竹火車站出口討論推薦,在PTT/MOBILE01/Yahoo熱門推薦旅遊景點及議題,找北新竹火車站地址,北新竹火車站美食,竹北火車站出口在YouTube影片與社群(Facebook/IG) ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#70.免費公車 - 台大醫院(新竹分院)健康管理中心

於竹北(六家站)下車→轉搭電聯車至北新竹火車站→走路(往中華路方向)至新竹分院(需費時約15分鐘) ... 東西向快速道路(68)→ 經國路出口下→ 經國路→台大醫院新竹分院. 於 hmcportal.ntuh.gov.tw -

#71.【2021全台最美車站推薦】八斗子車站、新竹車站、崎頂車站

菁桐最熱鬧的老街,就在菁桐車站出口處,除了本身是日式木造車站,這裡 ... 古色古香的崎頂車站為台鐵縱貫線鐵路進入苗栗縣境內的最北站,是一座歷史 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#72.【 旅遊】 新竹, 搭台鐵六家支線到新竹高鐵站 - 我的蔬食小旅行

方便快速、票價便宜, 從新竹高鐵站→新竹火車站搭乘六家支線僅需20分鐘, 票價NTD16元, 沿途行經路線: 新竹火車站北新竹→ 千甲(現名: 世博站)→ 新莊( ... 於 zoegoog.pixnet.net -

#73.竹北火車站計程車 - Clubgs

起站高鐵新竹站發車THSR Hsinchu Stn. 竹北火車站發車TRA Zhubei Stn. *逢週五與 ... 計程車搭乘火車: 台鐵新竹站à 台鐵六家站(新竹高鐵站) à 新竹高鐵站4 號出口à ... 於 clubgs.fr -

#74.Attractions周邊景點 - 清翼居旅店-童話館

合興車站啟用於民國三十九年,一度面臨廢站危機,卻因為一個浪漫的愛情故事被保留了下來。 1421937541-1187976895 民國四十七年,當時就讀新竹高中的曾春兆,與後來成為他 ... 於 tp.morwinghotel.com -

#75.北新竹車站 - Facebook

北新竹車站, Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan. 251 likes · 18 talking about this · 10302 were here. 北新竹車站位於台灣新竹市東區,為臺灣鐵路管理局縱貫線、內灣線 ... 於 m.facebook.com -

#76.北新竹車站 - 迷惑龍的部落

北新竹 站雖然只是簡易站,卻有兩座完整的島式月台。第一月台是縱貫線列車使用,A側北上B側南下,沒有待避的功能。第二月台則是給內灣六家線DR列車 ... 於 bronto0809.pixnet.net -

#77.[新竹]北新竹站-Big City舊金山大街 - 幸福駅町散策

北新竹火車站 是我們在新竹踏查的最後一階段的最後一站,將它安排在傍晚,剛好可以順便逛街吃飯,逛街的目標就是遠東巨城囉! 北新竹火車站北新竹站 ... 於 dolpuppy1.pixnet.net -

#78.新.內灣/六家線[1] 新竹站-北新竹站 - 新南極轉運站

繼沙崙線通車後,台鐵在2011年底又拉出了另一條六家線連帶內灣線新竹至竹中區間的高架捷運化改建工程一起通車其中新竹車站出發後2公里,除了新增的北 ... 於 ice2006.pixnet.net -

#79.新竹高鐵站轉車至台鐵,竹北六家火車站 - GT Wang

在高鐵新竹站的北上月台這一邊有設立一個通往臺鐵車站的出口。 thsr-and-train-station-lioujia-hsinchu-20161031-01. 高鐵新竹站. 如果 ... 於 blog.gtwang.org -

#80.交通指引 - 新竹馬偕

2.高鐵車站:. 於高鐵新竹站下車,搭乘新竹市區公車【182】北大橋-新竹高鐵市區公車至新竹馬偕醫院站 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#81.竹北-六家車站 - 11階的飛行天空

2011/11/11台鐵新竹六家站正式開幕了應該是現階段所有台鐵車站裡面最新的一個吧如果只是一個台鐵的車站 ... 進閘門吧這裡是小站阿就三個出口三個入口. 於 zc72.pixnet.net -

#82.新竹打卡新亮點!車站前廣場改造完工視覺穿透可表演

△地下道出口長期陰暗,現也改造為林蔭步道,並設置YouBike站點進駐。 此外,站前廣場中正路側人行道,將苗栗客運候車亭遷移,把人行道還給行人;過去站前 ... 於 travel.ettoday.net -

#83.交通資訊 - 芙洛麗大飯店

至高鐵六家站後(高鐵新竹站二樓轉乘通廊或一樓大廳1號出口前往),轉乘台鐵六家支線至新竹火車站(約30分鐘一班),再步行至飯店(約5分鐘路程)。 ◎開車—中山高速公路 a. 於 www.fls.tw -

#84.新竹竹中火車站 - Meal33

搭計程車:15分鐘。. $320-400. 上車站:高鐵新竹站4號出口. 好!. ... 從新竹車站出發! 大眾交通工具:台鐵搭乘火車至北新竹站→轉乘至竹中火車站→再轉內灣線。. 搭乘台鐵 ... 於 meal33.ch -

#85.[問題] 新竹/北新竹火車站如何到華麗雅緻 - PTT 熱門文章Hito

雖然新竹跟北新竹火車站到華麗雅緻走路都不用2公里但是有帶一個兩歲的小孩所以有 ... 25 F →hyouun: 可以到後站,或是從第三月台旁的出口直接接地下道至 02/26 21:06. 於 ptthito.com -

#86.[交通] 新竹轉運站及新竹火車站地下道正式翻新啟用 - shaw的天空

因為小朋友愛上坐火車,所以只要有機會,就會帶他去搭區間車, 由於新竹火車站算是北區的端點車站加上有內灣/六家支線,所以可以看到不少的火車。 於 www.clover-fish.com -

#87.新竹散步趣.新竹火車站 - 頑食視界

我台南人,在美食之都長大大學來到新竹後,已經在新竹超過15年剛開始真的很不習慣, 無論是食物口味、生活環境或是天氣對愛吃的我、怕冷的我來說, ... 於 lichen928.pixnet.net -

#88.觀點投書:風城新竹需要一陣強風 林智堅一拖再拖的大車站計畫

隨著人口增多,平均收入增加,新竹的房價也水漲船高,但出乎意料的是在新竹後火車站一帶,房價卻與竹北天差地遠。並不是說房價越高越好, ... 於 www.storm.mg -

#89.站點名稱 - 新竹市政府

北新竹火車站 (新竹高工). 中華路二段2-1號前人行道. 新莊火車站. 關東路310號(車站出口右側人行道). 千甲火車站. 千甲路138-5號(民宅對面高架橋下). 三姓橋火車站. 於 icity.hccg.gov.tw -

#90.竹北火車站到新竹火車站 - huai.asia

請於新竹高鐵站4 號出口搭乘免費高鐵接駁車. 至新竹喜來登飯店下車. 至新竹喜來登飯店下車(約2 站5~10 分鐘車程). 5800 公車高鐵新竹站竹北火車站. 高鐵新竹站. 於 huai.asia -

#91.高鐵新竹站懶人包:三層樓面介紹、售票處、轉乘交通整理

高鐵新竹站台一共有4個出口,出入的交通方式不外乎搭乘火車、公車客運、計程車、租賃汽車、親友接送或自駕,除了台鐵在二樓另做分流通道,其他交通運輸都 ... 於 janapink.com -

#92.7 月2 日(六) 狗殷勤古道359 08:00 台北火車站北一門口(劍潭 ...

3 號出口). 1.台北火車站北一門轉搭. 260 公車. 2.劍潭捷運站1、3 號出. 口轉搭紅5 公車. 黃俊財. 陳建材. 陳文森. 朱文彥. 林文雄. 甲. 小蝸牛登山隊. 0922-945757 黃. 於 www.alpineclub.org.tw -

#93.臺鐵資訊新竹站基本資訊客運/快捷公車資訊

北新竹. 新竹. 竹北. 高鐵新竹站. 臺鐵時刻表. 高鐵. 臺鐵. 本地圖非依比例尺繪製 ... 自高鐵新竹站出口4搭國光客運 ... 高鐵快捷公車:高鐵新竹站—竹北火車站. 於 www.thb.gov.tw -

#94.竹工簡介| 地理位置 - 國立新竹高級工業職業學校

地理位置顯示詳細地圖交通方式:火車:由北新竹火車站出口(中華路出口),步行100公尺即可到達公車:於新竹高工站下車(新竹高工正門口)開車:南下方向可由公道五交流道 ... 於 www.hcvs.hc.edu.tw -

#95.新竹交通|新竹高鐵到市區新竹火車站多久、多少錢懶人包

搭182「北大橋-高鐵新竹站」公車:40分鐘。$15,可用悠遊卡付費上車站:高鐵新竹站4號出口第2號月台下車站:看你要去市區哪,有停清大、火車站、地方 ... 於 lillian.tw -

#96.[問題] 北新竹火車站搭計程車 - PTT 問答

請問若火車搭到“北新竹”火車站要從這一站搭計程車前往清華大學附近 ... 24 F →prudney: 車站一個出口往東光路,另一個是前站的出口就是往 11/20 15:17. 於 pttqa.com -

#97.3.北三區:12 月6 日(五)下午(國立新竹高工)交通方式

大眾運輸. 高鐵. 新竹站,可於同站區高鐵六家站轉乘火車至北新竹站(車程約15 分鐘),抵達. 北新竹站後,由中華路出口步行100 公尺(約3 分鐘)即可到達新竹高工。 火車. 於 www.clvsc.tyc.edu.tw -

#98.內灣合興車站(愛情火車站) - 玩全台灣旅遊網

(2)國道3號:下關西出口交流道→沿118縣道、台3線和120縣道前往橫山鄉內灣村→「內灣合興車站」 【大眾交通工具】 (1)台鐵:搭乘火車至北新竹站→轉乘至竹中火車站→再 ... 於 okgo.tw