北部 汽車 氣氛燈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidPilling寫的 底氣:逆境求生的藝術,從日本看見自己(2020全新增訂版) 和(美)朱莉安娜·芭芭莎的 在上帝之城與魔鬼共舞:危機中的里約熱內盧都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和山西人民所出版 。

中臺科技大學 護理系碩士班 黃良圭所指導 崔美娟的 護理科學生對國考證照輔導方式學習滿意度之比較 (2018),提出北部 汽車 氣氛燈關鍵因素是什麼,來自於護理科學生、國考證照輔導方式、學習滿意度。

而第二篇論文中華大學 科技管理學系 林錦煌所指導 林瓊玉的 以系統動態學探討教師任教偏遠地區學校之意願 (2018),提出因為有 任教意願、系統動態學、偏遠地區學校的重點而找出了 北部 汽車 氣氛燈的解答。

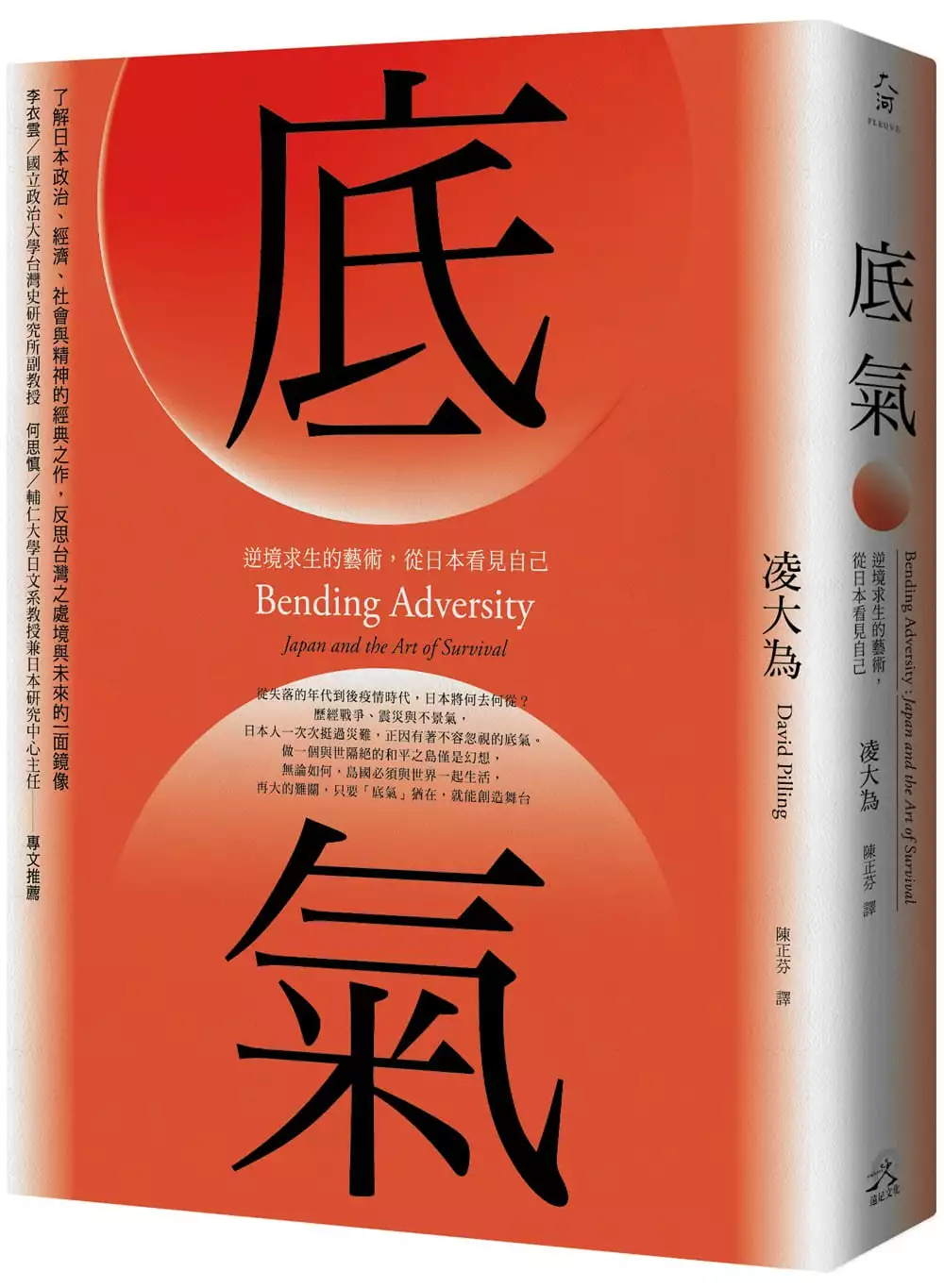

底氣:逆境求生的藝術,從日本看見自己(2020全新增訂版)

為了解決北部 汽車 氣氛燈 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

※本書初版為遠足文化《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》 做一個與世隔絕的和平之島僅是幻想 無論如何,島國必須與世界一起生活 再大的難關,只要「底氣」猶在,就能創造舞台 了解日本政治、經濟、社會與精神的經典之作 反思島國台灣之處境與未來的一面鏡像 《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》2020年全新增訂版,再添新章〈元年〉 日本歷經戰爭、震災與不景氣, 卻一次次挺過災難,正因有著不容忽視的底氣。 近現代日本絕非你想像中的日本, 它歷經的迷失、掙扎與追尋,也正是其他國家即將面臨的, 在全球迎來後疫情時代之際, 且觀且想日本將如何重塑島國韌

性,再譜令和新章。 「島國意謂一個自外於世界的島嶼,也可以是一個與世界接軌的島嶼,以日本而言,我們的島嶼心態,使人往往相信我們可以回到過去,做一個與世隔絕的和平之島,但那是不可能的,也從沒發生過,連江戶時期都沒有。日本與世隔絕是幻想。我認為那是危險的。我們回不到江戶時期,不能將自己與外界隔絕。無論如何,我們必須和世界一起生活。」 90年代泡沫崩壞以來,日本陷入了所謂「失落的十年」,在一蹶不振的經濟之外,也逐步面臨高齡化與少子化的困境、日漸稀薄的國際能見度以及搖擺不定的國內政策。於是,失落了一個又一個十年後,在外界眼中,日本不再獨霸亞洲,一方面疲於討好善變的美國,另一方面又得防備崛起

的中國,捉襟見肘,疲態盡露。然而,2011年的地震、海嘯與核災三重災難,卻讓人們重新認識日本面對逆境的本事。本書作者凌大為(David Pilling)即以此為切入點,重新檢視所謂「失落的數十年」這樣的說法,透過政治、經濟、社會等面向的近距離觀察與第一線採訪,帶領讀者貼近島國的脈動,重新給予日本更正確的評價。 開篇從311地震後歷經海嘯肆虐的岩手縣陸前高田市出發,凌大為親自造訪這個受災嚴重的小鎮從事第一手報導,透過當地災民的口中獲悉海嘯侵襲的真實情況。政治方面,他重新考察小泉純一郎這位「捲髮的武士」當年席捲日本的個人魅力及他未竟的改革;經濟方面,他尋求各家之言,分析日本經濟局勢,認為後泡

沫時代以來的經濟情況其實並不如外界想像的悲觀;社會方面,則採訪了當年在伊拉克人質事件中死裡逃生的今井紀明,揭露日本集體社會所謂「自我負責」的輿論風潮。 凌大為亦訪談知名作家村上春樹,爬梳其成長的60年代乃至關鍵的1995年的時代變化,而愈來愈多的約聘人員,愈來愈少的正式職缺,不斷製造窮忙族的日本社會導致年輕人看似獲得自由,實則失去了保障;從桐野夏生的《OUT》到伊藤詩織的《黑箱》,小池百合子口中「鐵板一塊」的日本性別天花板,又是否終於逐漸崩塌?此外,建立在虛假概念上的「日本人論」、修正主義歷史觀的論點、導致核災事件難以究責的「文化缺陷」、沖繩的美軍基地問題、日本與美中之間錯綜的外交關係等

,都是本書著墨的焦點,新增篇章中更逐步探索了東京奧運的前世今生。 凌大為在書中深入政界、財經界、學院、市井與災區等,訪談政治家、學者、企業家、社運人士、市民和災民,掌握了政經、社會、心理等各個層面,深入探究在所謂失落了數個十年後,如今的日本懷有怎樣的心緒,又是如何摩拳擦掌,準備一躍而起。 專文推薦 李衣雲/國立政治大學台灣史研究所副教授 何思慎/輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任 名人推薦 村上龍/《寄物櫃的嬰孩》作者 船橋洋一/亞洲太平洋委員會主席 歐逸文(Evan Osnos)/《紐約客》撰稿人 大衛.米契爾(David Mitchell)/《雲圖》

作者 艾德華.盧斯(Edward Luce)/《印度的奇特崛起》作者 肯尼斯.派爾(Kenneth Pyle)/華盛頓大學名譽教授 傑瑞德.寇蒂斯(Gerald L. Curtis)/哥倫比亞大學名譽教授 卡爾.伍夫倫(Karel van Wolferen)/《日本國力之謎》作者 《金融時報》、《經濟學人》、《每日電訊報》、《衛報》、《觀察家報》、《泰晤士報》、《紐約客》、《洛杉磯書評》、《柯克斯評論》、《書單》、《出版人週刊》、《旁觀者》、《新政治家》、《日本時報》 好評推薦 作家學者齊聲讚譽 無論是書寫泡沫及其過後揮之不去的通貨緊縮,還是2011年的東

北地震與福島核災,凌大為以親身經驗如實揭露了日本的真實狀況。──村上龍/《寄物櫃的嬰孩》作者 本書對當代日本所謂(好幾個)失落的十年做了再一次的精采評估,作者結合歷史學家的視野廣度、人類學家的清晰頭腦、研究者對於問題意識的精熟了解、經濟學家對金錢流向的領悟,以及一流記者對於政治主張為人類帶來哪些影響的好奇心,最終成就了這本深入敏銳、內容豐富且具獨立思維的書,凡是想了解現代日本以及它在世界上不確定位置的讀者,都該讀讀本書。我毫不遲疑地推薦它。──大衛.米契爾(David Mitchell)《雲圖》(Cloud Atlas)作者 像凌大為這樣以鮮活方式和人道觀點記述日本的書,是我們所需

要的。他把晴天霹靂的悲劇和靜謐的時刻做了無懈可擊的結合,展現他對自己深知的這個國家最核心的動態。他將精準分析配上低調的一手報導,讓他筆下的作家、農民和政治人物,在書頁當中以日本脆弱的力氣及其對新生的追尋而奮鬥不懈。──歐逸文(Evan Osnos)《紐約客》(The New Yorker)撰稿人 書寫日本的作者往往只觸及經濟或文化的皮相,而凌大為是少數深入兩者,並神奇地將它們喚醒的人──有時甚至在同一個句子中。在專業分工的年代,凌大為的文字令我們想起為何高水準的新聞報導無可替代。如果你只有時間讀一本關於日本的書,你應該從本書開始、本書結束。──艾德華.盧斯(Edward Luce)/《印

度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India)作者 凌大為是位饒富天分的作家。他從多年的報導經驗中,為當代日本及其人民打造了一幅有趣且鞭辟入裡的寫照,我對於他從訪談日本各行各業領導者與平民中獲得的精闢見解感到敬佩,如果你只能讀一本關於今日日本的書,這本就是了。──肯尼斯.派爾(Kenneth Pyle)/華盛頓大學名譽教授 本書是凌大為的重大成就。他用清晰動人的散文體帶領讀者深入日本,對於大眾普遍認為近代日本歷史充滿逆境與失敗,提出具體的反證。他對這個了不起的國家提出思慮周詳與平衡的評價。若想了解日本如

何成為世界前幾大經濟體,以及為何未來仍將如此,我高度推薦本書。──傑瑞德.寇蒂斯(Gerald L. Curtis)/哥倫比亞大學名譽教授《日本政治之邏輯》(The Logic of Japanese Politics)作者 凌大為的著作讀來就像一本(寫得很好的)遊記,他不僅行遍日本,也進入日本的歷史,一再使我立即陷入他挑動的氣氛中。那是他透過數千日本人之口述說他們所見所思而營造的,一部分非常嚴肅,例如當他報導2011年的海嘯浩劫和福島災難,以及日本人堅忍不拔的事例時。他有時會開開玩笑,有時又會用真憑實據來佐證,乍看會引發爭論,其實是讓讀者再次思考。這是高階的新聞處理方式,一場博學之旅,

步調一致且永不乏味。讀完這本書,你會發現在透徹的調查中,凌大為已經包羅日本專家認為所有該了解的當今和近代的日本。──卡爾.伍夫倫(Karel van Wolferen)《日本國力之謎》(The Enigma of Japanese Power)作者 這是第一本說明日本失落的幾十年的突破性著作,凌大為是我們這個年代最敏銳的亞洲觀察家和記者,對這個時代做出了深刻且引人入勝的描述,讓人想起道爾(John Dower)的同類型巨著《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)。──船橋洋一/亞洲太平洋委員會(Asia Pacific Initiative)主席 各界媒體一致推薦 凌

大為是優秀的作家,已經熟悉日本的讀者將會更了解日本,至少學會用不同的角度來思考日本這個國家。對不太熟悉日本的讀者來說,這本書是最好的入門。凌大為的《底氣》是重要且迫切必讀的作品。──《洛杉磯書評》(The Los Angeles Review of Books) 一位訪日的北英格蘭議員對東京的燈火通明和車水馬龍感到目眩神迷,凌大為在書中引述了他的話道:「假如這叫不景氣,那我要。」這本關於日本的書充滿閱讀樂趣和出色觀點,最棒的是凌大為用日本的真實狀況和實際成就,針對外界宣稱的失落二十年提出反證。──《金融時報》(The Financial Times) 《金融時報》的主編凌大為是讀者

最佳的嚮導。當西方新聞工作者多半以膚淺的方式報導這個世界第三大經濟體,凌大為的洞察實屬稀有。書中的受訪者都經過精挑細選,再加上優秀的報導文學和實證的撿擇。……他確實讓人讚嘆。小說家村上春樹對他說:「我們富有的時候,我痛恨這個國家。」寫得真好,非常可貴。──《每日電訊報》(The Telegraph) 具權威性與娛樂性……凌大為舉出一些軼事,巧妙說明歷史洪流……本書揭開了日本人令人好奇的魅力,幫助外人更了解日本人。──《觀察家報》(The Observer) 最終是反轉逆境。這本書精彩描述了日本311地震,而這場地震既是日本經濟不振的託辭,本身也是個論題,因為作者的理論是,儘管令人驚

懼,然而數年前的這場三重災難既沒有對日本經濟造成嚴重影響,也不是非常新奇的事,這會讓所有認為311地震將為日本現代歷史帶來第三次重大轉變的人感到失望。前兩次轉變,一是1860年代大政奉還之後門戶洞開,一是1945年後的經濟和民主奇蹟,舊政權在這兩次轉變中都崩壞瓦解,導致新的開始變得勢不可免。而現代的311地震一如作者正確的觀察,與前兩次極為不同。日本是演化而非革命的文化,經由數不清的一步一腳印來展現進步,而不是大躍進。──《經濟學人》(The Economist) 凌大為寫了一本關於當代日本的傑作,比我讀過的同類書籍更能讓讀者穿透日本社會的表面。──《日本時報》(Japan Times)

凡是想多了解這個全世界第三大經濟體的人──包括它的歷史、變動中的社會形式,以及和鄰國的齟齬──這本書是必讀的。本書完美結合了資料分析、生動的對話以及個人軼聞。──《泰晤士報》(The Times) 本書針對當代日本提出決定性的觀點,描繪其錯綜複雜和改變的可能性,作者的敘事清晰,並透過學者、青少年、家庭主婦和政治人物等多元的受訪者,生動且充滿熱情地證實了日本的文化矛盾、野心和生存策略。──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews) 凌大為對文章架構的掌握能力令人羨慕……書中的故事發人深省且文筆優美。──《新政治家》(New Statesman) 在解釋日本令人不解之

處方面,深具權威性與娛樂性。──《衛報》(The Guardian) 凌大為對(日本的)經濟緊縮和社會與政治停滯不前,做了精闢的重新評價。──《旁觀者》(The Spectator) 深度探索並以精闢洞見描繪當代的日本。──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 生動描述逆轉勝的過程。──《書單》(Booklist) ※本書初版為遠足文化《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》

護理科學生對國考證照輔導方式學習滿意度之比較

為了解決北部 汽車 氣氛燈 的問題,作者崔美娟 這樣論述:

研究背景:臺灣的護理師國家證照考試,是執行護理專業工作的首要件,具護理師證照才能有護理專業人員資格,因此護理師國家證照考試成為台灣護理學生努力的方向。進而衍生的國考證照複習輔導方式有學校複習課程、補習班複習課程、網路數位複習課程等,學生學習滿意度會影響學習成果,故了解護理科學生對國考證照輔導方式學習滿意度相對重要。研究目的:本研究旨在探討五專護理科學生不同背景因素、人格特質對國考輔導方式的選擇,及對國考證照輔導方式學習滿意度之差異性及相關性。研究方法:本研究採橫斷性調查研究設計,採用方便取樣,以結構式自填性問卷調查南部某護理專科五年級應屆畢業生,共發出358份問卷,回收有效問卷為315 份,

有效問卷率87.98%。研究工具為人格特質量表及學習滿意度量表。取得資料以 SPSS 19.0 版統計軟體進行統計分析。研究結果:發現不同背景因素對國考輔導方式選擇,在家庭月收入60001元以上家庭的學生與選擇補習班複習課程達顯著差(χ2=5.51,=.03) 。而人格特質對國考輔導方式選擇,在親和友善與選擇學校輔導方式,亦達顯著差異(F=2.72,P=.05)。不同背景因素國考證照輔導方式,對學習滿意度未達顯著差異。至於考證照輔導方式學習滿意比較,以學校複習課程以課程內容滿意度最高(M=4.43,SD=0.55 ),補習班複習課程以教師教學滿意度最高(M=4.14,SD=0.57 ),網路數

位複習課程則以學習環境滿意度最高(M=4.11,SD=0.69 )。整體滿意度以補習班複習課程最高(M=4.33,SD=0.54 )。學生人格特質若是活潑外向、經驗開放、親和友善、嚴謹自律者與學校學習滿意度呈現顯著正相關;人格特質為活潑外向、經驗開放、親和友善、嚴謹 自律者與補習班學習滿意度呈現顯著正相關;嚴謹自律者對網路數位複習課程學習滿意度呈顯著正相關。結論:研究結果可提供護理科系學校、補習班等文教機構,針對學校複習課程、補習班課程及網路數位課程,在課程內容設計、教師教學方法、學習環境方面進行修正,以提高護理科學生對國考證照輔導方式學習滿意度及學習成效;亦可提供護理科學生依自我人格特質選擇

適合的證照輔導方式,進而順利通過護理師國家證照考試。

在上帝之城與魔鬼共舞:危機中的里約熱內盧

為了解決北部 汽車 氣氛燈 的問題,作者(美)朱莉安娜·芭芭莎 這樣論述:

2008年,里約熱內盧以壓倒性優勢擊敗強勁對手,贏得了2016年奧運會的主辦權,成為歷史上第一個主辦奧運會的南美城市。 喜悅和狂歡之後,裡約必須面對殘酷的現實:儘管巴西經濟多年來一路高歌猛進,但這座聞名天下的“上帝之城”,依然飽受黑幫、暴力、毒品、貧困、色情和貪腐的困擾,這場世界級的體育盛會,將裡約推到了危機的邊緣。 此時,美聯社資深記者朱莉安娜•芭芭莎以特派記者的身份,重返自己的兒時故鄉——里約熱內盧,親臨現場,進行最前線的觀察。她親臨了維和員警和貧民窟黑幫的激烈對峙,報導了造成千餘人死亡的山洪、目睹了南美洲最大的垃圾填埋場的關閉,以及當時世界上最大的同性戀婚禮。她與“任何願意與她交談的人

”交談:計程車司機、高校研究人員、不願透露姓名的員警、當地法治記者,以及政客、黑幫成員、環保人士、餐館老闆、船廠經理、公證人、理髮師等等。在訪問貧民窟和各大街區的過程中,芭芭莎觸及了廣泛的話題:稅收、移民、賣淫、拆遷、環保、同性戀……許多人物和主題貫穿這本書的始終,這是一本廣博而又迷人的都市紀實,讀後有如親臨現場。 朱莉安娜•芭芭莎(Juliana Barbassa) 芭芭莎為美聯社(Associated Press)資深記者,加州大學伯克利分校拉丁美洲研究及新聞學碩士,曾于2010至2013年間擔任美聯社駐裡約特派記者。她曾以有關移民問題的新聞報導,贏得凱蒂新聞獎(Ka

tie Journalism Award),並進入尤金 S.普利亞姆國家新聞獎(Eugene S. Pulliam National Journalism Writing Award)決選。 由於對巴西目前社會及政經議題瞭解透徹,芭芭莎經常受英國國家廣播公司(BBC)、美國全國公共廣播電臺(NPR)、國際公共廣播電臺(Public Radio International),以及線上新聞網站廣播HuffPostLive邀訪,解析里約熱內盧目前各貧民窟的暴力現象、環境破壞狀況,以及巴西在籌辦世界盃足球賽和夏季奧運期間的各種爭議問題。 前 言 或者,上帝是巴西人? 第一章 裡約

,家鄉 第二章 紅色指令崛起 第三章 割除雜草 第四章 恐懼與炙熱 第五章 邪惡的中心 第六章 菜鳥不宜 第七章 親愛的,這說來複雜 第八章 自救 第九章 美麗,卻也殘缺 第十章 第一個卡裡歐卡 第十一章 工程萬歲 第十二章 皮肉生意 第十三章 愛是唯 一 第十四章 像樣的生活條件 第十五章 我們打造了這座城市 第十六章 世界掌握在無畏者手中 第十七章 足球王國 第十八章 世界盃中的世界盃 致謝 專有名詞 參考文獻 或者,上帝是巴西人? 一開始是反復不斷的敲叩聲,好像手指頭不耐煩地在桌面上敲打:嗒哢嗒、嗒哢嗒、嗒哢嗒。 我弓身坐在我位於三藩市美聯社(Associated

Press)新聞編輯部的辦公桌前,趕著截稿,努力將不絕於耳的電話鈴聲和記者談話聲當成耳邊風。那是2009年10月。當天的大新聞是美國總統奧巴馬(Barack Obama)的醫改,紐約的編輯要我寫一篇文章,探討此舉對移民有何影響。我還有幾個小時,根據散落在辦公桌上的那些報導寫出一篇相關文章。在我的電腦螢幕上,不同的句子就是無法構成完整的段落。在辦公室的喧囂中,我聽見那個微弱但持續不斷的節奏:嗒哢嗒、嗒哢嗒、嗒哢嗒……嗒嗒,嗒嗒。接著又是一個哢嗒聲。我知道那個模式:它是蘇多(surdo)的聲音,這種低音鼓能擊出巴西的桑巴節奏。那個聲音在開著空調的新聞編輯部裡實在非常突兀,我的目光不由得飄向那排吊

在天花板上,正播放新聞的電視機。我走了過去。 有一位科技作者已經在那裡伸長脖子看著電視,他對那個喧鬧聲也很好奇。電視上出現蜿蜒漫長的科帕卡巴納海灘(Copacabana Beach),以及深藍色的大西洋。厚厚的白沙灘上擠滿數萬人,個個膚色閃閃發亮,男人在溫暖的春日下脫去上衣,女人則張開雙臂熱舞,整片人群身穿巴西招牌式的綠色與黃色服裝,跟著切分節奏起伏擺動。 就是這一天,巴西的里約熱內盧角逐2016年奧林匹克運動會的主辦權,競爭對手還有東京、馬德里,以及芝加哥。海灘上架起的超大螢幕將現場直播公佈奧運會主辦城市花落誰家的實況。 這不是巴西首次爭取奧運會主辦權。它曾經角逐過兩次,卻都鎩羽而歸。

不過,這次不一樣。巴西變了。我辦公桌上的體檢報告底下放著一本打開的《經濟學人》雜誌,雜誌中那篇文章談到在裡約外海發現的龐大石油儲量。近期還有其他耐人尋味的頭條新聞。多年來均無法清償債務的巴西,竟然要借款給國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)。不到十年時間,巴西中產階級增加的人數相當於加利福尼亞州的人口。這個南方巨人有了驚人的轉變。儘管對大多數外國人而言,巴西依舊是一個以貧窮、狂歡、桑巴、足球與貧民窟著稱的地方,但財經報刊已經注意到了巴西的轉變。 身為記者,我很清楚,巴西近期的好運,爭奪奧運會主辦權,這些都是寫作的好題材。但是,引起我興趣的不只是職業敏感。

我在巴西出生,不過人生大部分時間都在各國之間漂移;最初是身為石油公司主管的女兒,後來成為記者,喜歡在不同的地方居住。時間一久,連結我和祖國的根已經變得又細又長,但我每年都會返回巴西,搜集新聞報導,例如散置在我辦公桌上的那些文章,藉以維持這些根的活力。 最近,我注意到這些文章有一個變化。過去,大多數文章原本都是報導暴力衝突或總統選舉,過去偶爾才看得到巴西的報導,可如今不但文章出現頻率提高,也更具深度。世人已經開始對巴西投以更多注目眼光。爭取奧運主辦權可能進一步將它推到聚光燈下。 我看著電視鏡頭慢慢轉向體格矮壯的巴西總統路易士·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦(Luis Inácio Lula da S

ilva)。趁著各候選城市在哥本哈根向國際奧會提出最後的報告之前,他把握時間,多握幾雙手。巴西人親切地稱他盧拉,仿佛這位總統是自己的家人。獲得奧運會主辦權會為在他任內改頭換面的巴西注入前所未有的自信心,顯示這個永遠的新興國家地位提升,終於得到國際認可。國際奧會以前就扮演過相同的角色:日本從第二次世界大戰戰敗中復蘇之際,東京也贏得1964年的奧運會主辦權。首爾主辦1988年奧運會時,正值韓國經濟起飛,而中國取得2008年奧運會主辦權時,也開始在國際舞臺上展現其強大的實力。 在國際奧會決定主辦城市之前的那一周,各候選國分別舉辦了多場總統記者會和造勢活動,使得決選階段就像是高中人氣大賽和政治高峰會的

綜合體。馬德里團隊搭乘一架漆上特殊圖案的飛機前往。美國知名電視主持人奧普拉(Oprah Winfrey)則為芝加哥月臺。 不過,當國際奧會委員齊聚哥本哈根時,還未見哪個城市明顯領先。東京是一個安全、可行的候選者。馬德里大部分的競賽場地都已經興建完成。結果在最後一刻出現了轉折,奧巴馬表示,他會現身為美國宣傳,因而成為第一位向國際奧會發表演說的美國總統。他這趟時機拿捏得恰到好處的宣傳行程改變了賭勢。在投票當天,絕大多數的賭客都下注芝加哥,認為其將奪得主辦權。 西班牙與美國深陷全球性的經濟衰退中,日本經濟同樣積弱不振。然而,這場主辦權之爭的戰況卻是空前激烈。主辦全世界最盛大的運動賽事耗資巨大,但

是選民卻熱愛這件事;它也賦予主辦國極大的權力去推動特定計劃,無論是加速都市更新、振興死氣沉沉的經濟,抑或炫耀新的政治與經濟實力。 裡約顯然將面臨更深層的問題。先是治安,接著是交通。裡約不但機場老舊,道路也是每逢大雨必淹,遇上高峰期更是嚴重堵塞。旅館房間不足,無法接待預計數以百萬的觀光客,而在破爛的港口區大肆興建旅館的提案,更暴露出整個計畫的倉促程度。根據官方估計,裡約籌備奧運會耗資將超過110億美元。這個數字比那一年預估經費第二高的候選城市馬德里還多三倍。 不過,奧運會過去從來沒有在南美洲舉行過,巴西的盧拉總統也已經全身心投入宣傳活動。他造訪倫敦的奧林匹克公園,連續幾個月談論這個主題,表明裡

約爭取主辦權是全國的大事,中央政府絕對全力支援,並且提供經費。芝加哥已經出現抗議活動,居民擔心主辦奧運會將造成預算超支、貪腐,或是社區因為奧運場館工程而被拆除。另一方面,盧拉則表示巴西人迫不及待想要主辦這場盛事。 盧拉總統的個人魅力讓他成為巴西的超級推銷員。但是,比起任何一場演說,他的人生故事更具說服力,能為這個國家做最好的宣傳。身穿剪裁精美的西裝的他,代表巴西歷史上前所未聞之事:出身赤貧,最後卻掌握最高權力。他突破了各種困境——出生於幹熱的東北部,童年在街頭擦鞋、賣花生,後來當鋼鐵工人,繼而成為全巴西核心產業的工會領袖——最終攀上權力高峰。 在一個社會階級根深蒂固的國家,這樣的成就著實驚

人。在巴西,一個人的社會地位由各種複雜的因素來決定,包括階級、種族、地理區域,以及收入。若依照這些標準來看,盧拉原本是沒有機會脫離工廠的。然而,他卻出現在哥本哈根,與世界上幾個最強大國家的總統平起平坐。 經過勞工運動的洗禮之後,他協助創立維護窮人與工人階級權益的勞工党(Workers’Party)。他三度參選總統都以落選收場,到了2002年第四次參選時,他將放蕩不羈的革命式濃密鬍鬚修短。原本蓋到眉毛的烏黑頭髮變成柔和的灰白色,往後梳成波浪狀;他的西裝不再像是借來的那般不合身。他挑選一位商人擔任競選搭檔,好向上層階級以及外國投資者保證,他極端激進的歲月已成過往。這一次,他贏得大選。四年後,由於

經濟穩定,中產階級增加,他順利連任成功。前往哥本哈根的盧拉是一個這樣的人:他將自己的平民背景轉化為魅力,行事作風親切不造作,有時雖令各國元首驚奇,但是也真摯、容易讓人信賴,而且是個非常典型的巴西人。盧拉宣傳的巴西是一個有利可圖的投資地點、一個日漸成長的力量,也是一個真正的民主國家,像他這樣的人也能當上總統。 那個十月天,當穿著深色西裝,蓄著灰白鬍鬚的他坐著等待結果公佈時,國際奧會並沒有忘記這些。 經過正式的歡迎與握手之後,候選城市開始作陳述。芝加哥率先登場。身穿黃色服裝,頂著時髦髮型的美國第一夫人蜜雪兒·奧巴馬(Michelle Obama)表示:“我在芝加哥南區出生長大……”她談到家人和

她的父親,後者教她“使出強而有力的右勾拳”。奧巴馬總統從這裡接話:他想歡迎全世界“光臨我的社區”。兩人的演說珠聯璧合——優雅、圓滑。他們表現得可圈可點。芝加哥儼然一副贏家姿態。下一個登場的是東京,他們大談綠色奧運。我回到自己的辦公桌,繼續趕我的醫改稿子。看完芝加哥的陳述之後,我對裡約獲選幾乎不抱希望。接著,鼓聲再度響起——而且更大聲。我頭一抬,看到科帕卡巴納海灘,密密麻麻的人群,群眾之間響起奧運會歌。國際奧會主席雅克·羅格(Jacques Rogge)站在講臺上,纖瘦、穩重的他渾身散發著貴族氣息,一派歐洲人的模樣。盧拉坐在觀眾席的前排,顯得坐立不安,他在胸前畫了十字祈求好運。 主導全球足球運

動的國際足聯主席約瑟夫·“塞普”·布拉特(Joseph “Sepp” Blatter)也是奧會委員,他坐在巴西總統對面,盯著他瞧。他戳戳其他國際奧會代表,還模仿起盧拉迷信的手勢,然後搖搖頭,露齒而笑,仿佛是在說:“你們看這傢伙有多誇張。”羅格感謝各個候選城市。他拿起印有奧運五環標誌的信封,費了一番工夫打開,抽出裡面的紙卡。 “里約熱內盧。”他說。看見不容易發音的葡萄牙文,他有點結巴,念成了柔軟、有氣音的西班牙文:裡約漢內羅。無所謂。盧拉、巴西足球球王貝利(Pelé),以及全國上下的巴西人都從椅子上跳了起來,興奮互擁,好像他們剛在世界盃足球賽的冠軍決賽中搶得制勝的一分。他們哭泣、親吻,像爆米花

一樣蹦蹦跳跳,雀躍不已。盧拉彎下身子向西班牙代表團致意。在一片混亂中,89歲的前國際奧會主席胡安·安東尼奧·薩馬蘭奇(Juan Antonio Samaranch)始終靜靜坐著,他可是一直大力為馬德里拉票。盧拉一把將他拉過來,用力在他額頭上親了一下。 接下來,他去找西班牙總理何塞·路易士·薩巴德洛(José Luis Zapatero)。盧拉緊緊地擁抱他,在他耳邊喊了幾句話,然後轉身,手上拿著一面黃綠相間的巴西國旗,往人潮的反方向走。有人開始唱起“美妙之城……”,盧拉也帶領現場的巴西人齊唱這首裡約的非正式市歌,大聲表達他對“這座恩典滿盈之城、巴西之心”的熱愛,絲毫不在乎應有的禮節。國際奧會主

席羅格顯得相當不自在。 但是,盧拉停不下來。這時他將國旗披在肩上,宛如來自南半球的超級英雄,攝影記者蜂擁而上捕捉畫面。當他的保鏢圍在他身邊,為他在人群中開道時,鎂光燈也照亮了盧拉的路。 鏡頭轉到科帕卡巴納。巴西國旗、翻飛的五彩碎紙以及煙火讓氣氛無比歡樂,熱力十足。CNN記者莎絲塔·達靈頓(Shasta Darlington)在海灘上報導,試圖在喧囂聲中說話。她表示這場狂歡預計持續整個夜晚。 看著電視上喧鬧的慶祝活動,我明白,那樣的興奮之情不單是由夏季奧運會激發出來的。巴西即將晉身大國之林。 其他國家承受過血腥的獨立戰爭、內戰、革命——這些都是能夠改變國家性格的那種重大歷史關頭。巴西卻很

少經歷嚴重的決裂。它未經戰爭就獲得獨立,沒有動亂便終結奴隸制度,也沒有出現暴動。支撐其財富與權力階級的社會架構始終沒有受到挑戰。這些架構就像存放在地表下的骨頭,千百年來日漸硬化,將巴西塑造成全世界最不平等的國家之一。現在,地方與國際、社會、政治及經濟上各種同時發生的強大趨勢逼迫那些老骨頭讓位,或許還得適應新結構。許多世代以來,可能是史上第一次,巴西擁有了變革所需的經費與政治決心。各種可能性讓人充滿希望。盧拉本身就是這種可能性的一個象徵。他18歲在一家鋼鐵工廠值大夜班時,一根手指頭被車床輾斷。他經常利用手勢來加強自己想表達的重點,只要看到他的手,大家就會想起他這一路走來的驚人成就。此時一切似乎都

有可能,而盧拉自己也象徵著這一點,那也正是海灘上的群眾大肆慶祝的原因。這次輪到巴西了。裡約奧運會將為它搭起舞臺,點亮聚光燈。 這時候我才想到:該是回去的時候了。我在三歲時跟著家人第一次離開巴西,因為我父親的工作臨時外調。接下來七年左右,我們在中東和地中海各地遷徙,更換居住城市的頻率比大多數家庭換車的頻率還高。這種四處遷居的生活讓我始終像個異鄉人。我戴著眼鏡,頂著一頭卷髮,看起來像個書呆子,還操著一口家鄉的葡萄牙語,不時夾雜英語和阿拉伯語。除了圖書館之外,我在哪裡都覺得格格不入。對於印在護照上的那個國家,我對它的印象是通過交談、收到的過期雜誌,以及每年拜訪龐大家族的經驗拼湊而成的。探親時置身於

幾十個表親之間,我只能觀察與傾聽,試圖理解身為巴西人的意義。每次在裡約降落,在離開機場之後的某個時刻,我都會搖下計程車車窗,讓這座城市的潮濕空氣飄進車裡。那是我回到家的第一個訊號。在那些探親行程中,我都會盡情享受那種溫室般的氛圍,讓它灌入我的感官。 受夠了中東貧乏單調的景觀,看膩了沙、石與天空有限的色彩組合之後,我總是渴望再回到裡約。在這裡,青綠嫩芽從每個裂縫中冒出頭來,花瓣厚實的花朵終年盛開,放出鮮豔色彩與濃郁芬芳。街道擠滿人群,袒胸露乳的男男女女穿著各式短到不能再短的緊身服裝,踏著流暢的步伐,好似關節上滿了油。他們喋喋不休、放聲大笑,巴西葡萄牙語的圓潤母音如彈珠般脫口而出。 一整年的時

間,我身邊都圍繞著穿樸素單調的包裹式罩袍(chador)的穆斯林婦女,穿寬鬆的阿拉伯長袍(jalabiyah)的男性,巴西人外表的豐富多樣與輕鬆悠閒一開始總是令人震驚。這個地方的生活就發生在咫尺之間。這裡的公寓很小,住了太多親戚,炎熱的下午讓人喘不過氣,許多在其他地方屬於隱私的事情,在裡約都在光天化日之下進行:人們大大咧咧地公開接吻、喝酒、跳舞,甚至梳洗打扮。我習慣了穆斯林社會的高牆和端莊,而里約熱內盧人(他們被稱為Carioca——卡裡歐卡)看起來近乎淫蕩,卻又十足迷人。不過,我們的拜訪時間總是太短暫,我還來不及體會這個地方的本色,就又要前往機場了。 如今,這座因為私人原因而讓我魂牽夢縈的

城市,逐漸吸引了另一種目光;世界上的權力平衡現在開始轉向,使得新興國家多了一些發展空間。此時的巴西正處於歷史上的獨特時刻。它實行獨立的外交政策,強化與其他新興國家的關係,並要求在世界性的重要會議上發聲,包括在聯合國安理會取得常任理事國的席位。不過,最令人耳目一新的是經濟。巴西的主要出口產品為鐵礦、大豆、糖、肉,而中國對這些資源的需求似乎永無止境。外資大舉湧入。隨著巴西人擺脫貧窮,他們也開始到國外採購各種商品,從爐子、汽車到飛機都有。突然間坐擁大量現金與信用,他們也開始在紐約和邁阿密大肆消費。在蕭條年代移民其他國家的那些人如今開始返鄉,導致工程師、建築師和會計師短缺,無法滿足市場需求。巴西正朝成

為世界第六大經濟體的目標邁進。 石油是這波繁榮經濟的重要一部分。一項龐大的新發現顯示,裡約外海180英里處的海底所蘊藏的石油,足以讓巴西的地緣政治等級更上一層樓。美聯社一名商業編輯將一份《華爾街日報》拿到我辦公桌上,大大的跨頁報導上寫著:巴西長期以來總是面臨能源難以自足的窘境,但是這次的發現可能讓該國躍升為一級的能源生產者,變成出口國——同時也成為公認的國際力量。 “上帝是巴西人。”盧拉在慶祝這項石油發現時如此表示。這句諺語傳達了巴西擁有的天然資源是何等豐富。 巴西當時已經被選為2014年世界盃足球賽的主辦國。如今又拿下2016奧運會的主辦權。他們的熱情極具感染力,連我在加利福尼亞都感覺

得到。可是,這一切代表什麼?客觀來看,整件事似乎像是一種理由充分的樂觀態度,有時又像是興奮到暈頭轉向。每天都有不少好消息傳來。幾個世代以來,巴西首次出現推動重大改革的財力與政治意願。世界盃和奧運會給了巴西尤其是裡約確切的期限,以及一長串的待辦事項;社會與經濟變化逐漸改變了景象以及人民的期望。 這是一項特殊的實驗。它的結果相當重要——不只是對於身為巴西人的我,對於身為記者的我亦是如此。都市亂象、貧窮、污染以及政府效率低下,這些並非裡約獨有的現象,發展中國家的其他大型都市一樣面臨這些挑戰。在接下來幾年的高壓嚴峻考驗中,裡約能夠找到獨創性的答案嗎?還是它會以無法預料的方式崩解? 巴西有一種說法,

用來形容純屬表面功夫的事物:para inglecirc;sver,意即“給英國人看的”。它源自英格蘭廢除奴隸制度,推動終止人口交易之後的那些年。巴西簽署一項國際條約,通過了承諾終止奴隸交易的法律,可是人口買賣還是持續進行。那些法律是給英國人看的——想給外國人留下好印象。如今接下來幾年的改變會只是“給英國人看的”,還是世人將看見一次直搗核心的徹底轉變,改革長久以來阻礙裡約進步的暴力與不平等?無論如何,我都不想只從新聞中看到。 我申請擔任美聯社的里約熱內盧特派記者,並順利獲得這項職務。三個星期之內,我租出了自己的公寓,賣掉汽車,送出藏書。2010年1月4日,我帶著一張前往巴西的單程機票來到三藩市

的聯合航空櫃檯辦理登機手續。經過21年,我終於要回家了。

以系統動態學探討教師任教偏遠地區學校之意願

為了解決北部 汽車 氣氛燈 的問題,作者林瓊玉 這樣論述:

教育現場一直存在著城鄉差距,為縮短城鄉差距,師資的穩定度與素質最為關鍵,然而教師流動率過高是偏遠地區學校教育最大的問題,此一現象往往造成學校人事的更動頻繁,從而直接影響學生的學業表現。本研究根據系統動態學的特性,探究影響教師任教偏遠地區學校意願之因素,建構出三個構面,分別是個人特質適合度、工作滿意度以及外在支持度的因果環路圖,歸納總結繪製出教師任教偏遠地區學校意願的因果環路總圖。本研究透過因果環路總圖發現影響教師任教偏遠地區學校意願之驅動因子共有15個,其中9個驅動因子可當作政策介入點,在個人特質適合度的構面有2個政策介入點,分別是進修機會及對偏遠地區教育的正向態度;在工作滿意度的構面有4個

政策介入點,分別是輔導學生時間、行政工作量、配課適當性及文化刺激;在外在支持度的構面有3個政策介入點,分別是行政支援度、家長正向參與及學校經費。本研究依據以上9個政策介入點,提出具體建議,以供教育主管機關、偏遠地區學校研擬政策之參考,期望良好的政策能提高教師任教偏遠地區學校意願,穩定偏遠地區教師人力資源。