北韓氣候類型的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林行止寫的 望天打掛 和荒井真紀芭芭拉‧貝許羅拉 M. 胥弗爾古矢香田川日出夫的 科普藝術套書 (《鬱金香》+《城市裡的鳥巢》+《上面有什麼,下面有什麼? 》+ 《胡蘿蔔忍者忍忍》+《失去生物的島嶼》)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本群島- 朝鮮半島-北韓、南韓 課後複習 歷屆基測試題.也說明:一、日本群島-日本 氣候類型: 氣候特色: 氣候比同緯度的亞洲大陸溫溼海洋+暖流流經 跨越20度緯度,南北特徵不同海洋+暖流流經 跨越20度緯度,南北特徵 ...

這兩本書分別來自遠景 和步步所出版 。

國立嘉義大學 教育學系研究所 許家驊所指導 廖倪岑的 雲林縣國小教師人格特質與身心健康之相關研究 (2020),提出北韓氣候類型關鍵因素是什麼,來自於人格特質、身心健康、雲林縣國小教師。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 張聖琳所指導 黃仁志的 1970年代後的臺灣農村發展體制 (2019),提出因為有 臺灣農村發展、農村發展治理、體制研究、基礎體制、複合體制的重點而找出了 北韓氣候類型的解答。

最後網站首爾氣候類型的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網則補充:韓國首爾氣候類型,首尔是温带季风气候。年平均气温为11.8℃左右,四季分明。春,秋季雨水少,气候温暖,适宜旅游。夏季(6月~9月中旬)的月平均温度为20℃- 27℃的连续 ...

望天打掛

為了解決北韓氣候類型 的問題,作者林行止 這樣論述:

百年之前,孫中山先生領導同盟會揭竿而起,推翻帝制,建立共和。1912年元旦,中華書局在上海呱呱墜地。一百年,在歷史長河中,不過是彈指之間,但在這一百年裡,在香港、在全中國,以至全世界,都發生了天翻地覆的變化。 百年之間,物換星移。國家有盛衰,政權有更替,人物有興亡。風起雲湧,多少英雄,如今安在,但出色的文章,卻能跨越時空,一代又一代地流傳下去,一次又一次地感動讀者。 我們期望藉這套「香港散文典藏」,能夠或多或少地把這些美好文字傳承下去,讓後來者可以和我們一道,分享這個變幻無窮、亦悲亦喜的時代。 林行止尋根究底的習慣,相信「萬物背後必有故事」的本性,讓他在大千世界看到水面片

片的落花,皆是生生不息的文章題材。我們可以說,經濟學家林行止隨筆,為中國散文的類型創造了一個新品種,開拓了一個新領域。 作者簡介 林行止 本名林山木,潮州澄海縣人,在汕頭及英國劍橋接受教育。六十年代末至七十年代初,在《明報》及《明報晚報》任職。一九七三年創辦《信報財經新聞》,一九七七年創辦《信報財經月刊》,長期主持兩份報刊筆政。二○○六年出讓控制股權,正式退休;現仍撰寫每周三天的專欄。已結集的政經評論共一百二十餘冊,俱由台北遠景出版公司出版;在本港及內地亦出版多冊結集。 收伏香港損國譽 「科款」* 強軍保平安 港獨祭旗無中有 大懲大戒擺京威 附錄一

警建議引社團例取締民族黨(《信報》) 附錄二 部分與社團相關條例 附錄三 各黨派及人士回應(《信報》) 附錄四 打港獨旗號 陳浩天參選被DQ(《信報》) 特朗普知錯即改 俄羅斯悶聲發威 附錄一 特朗普罕見認錯 改稱俄干預美大選(《信報》) 熱戰未至大混戰 人滙貶值後患深 熱拋售歐美投資! 轉攻「帶路」諸國? 中共永坐江山 不應權宜行事 內部矛盾歐美談談打打 敵我矛盾中美不共戴天 冷氣提高認知

能力 普及太陽能不宜遲 附錄一 熱浪襲全球 華北不宜居(占飛) 附錄二 氣候暖化 窮人受苦(《信報》) 好淡交纏金價看升 低價徘徊乏人掘金 從利加到經濟互毀 貪財貨中美皆小人 美國向伊朗開火 中國不從代價高 附錄 美伊假若握手言和 儼然北韓模式翻版(《信報》) 美國政經雙炮齊發 投資市場資金泛濫 附錄 美國防部警告必要時對抗中國(《信報》) 紕漏百

出造假馬虎 層層監察不如《蘋果》 從政艱難堪惆悵 另覓去處道路寬 附錄 陳浩天指實現民主唯獨立 別往絕處求利 寧捨政途守正 諮詢民意必要之惡 禁亂發炮免壞國事 老謀深算圖阻加息 美滙仍強債仔頭大 喬治舶來番名 佐治地道土產 美元強勁債仔內傷! 中東突危遠東緩和? 附錄 美土

僵局或悲劇收場(Anne O. Krueger) 裙襬領帶皆可測市 指數基金王道之選 附錄 丁蟹效應 世無不貪財的官員 世有錯聽主意的人 山竹兇猛不奪命 人能勝天非妄言 附錄 山竹襲港記(占飛) 撐起民主自由招牌 鳥籠政客有地容身 附錄一 傘運四周年集會 人數遜去年

附錄二 黨綱違反基本法 實質行動危國安 附錄三 「關山飛度」

雲林縣國小教師人格特質與身心健康之相關研究

為了解決北韓氣候類型 的問題,作者廖倪岑 這樣論述:

本研究旨在探討雲林縣國小教師人格特質與身心健康之關係。本研究採問卷調查法,研究工具為「雲林縣國民小學教師人格特質與身心健康之調查量表」。研究者抽取540位任教於雲林縣國民小學之教師進行研究,其中有效問卷為447份。透過描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關及多元迴歸分析等統計方法進行分析,獲致結論為:1.雲林縣國小教師整體人格特質皆在量尺的中間值以上。2.雲林縣國小教師整體身心健康情況良好。3.雲林縣國小教師人格特質因不同背景變項而有部分差異。4.雲林縣國小教師身心健康因不同背景變項而有部分差異。5.雲林縣國小教師人格特質與身心健康具有中度負相關。6.雲林縣國小教師人格

特質對其身心健康具有預測力。

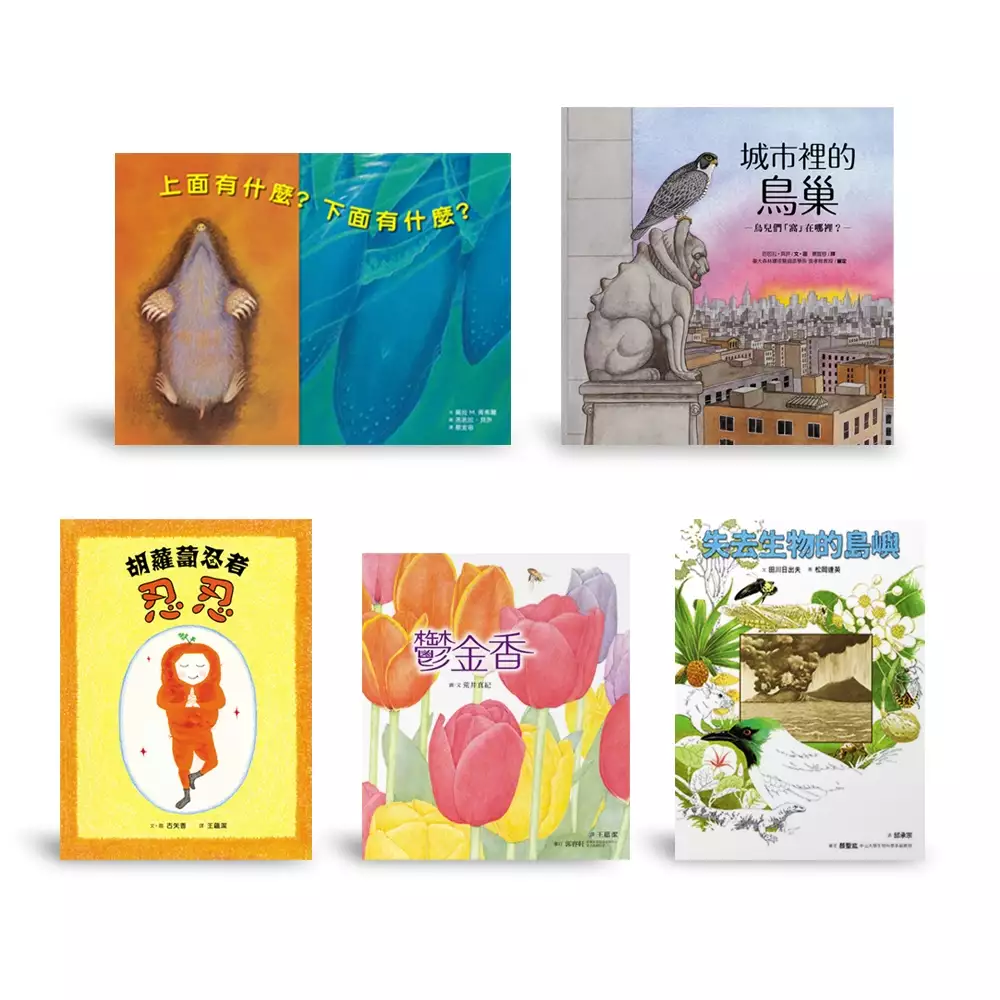

科普藝術套書 (《鬱金香》+《城市裡的鳥巢》+《上面有什麼,下面有什麼? 》+ 《胡蘿蔔忍者忍忍》+《失去生物的島嶼》)

為了解決北韓氣候類型 的問題,作者荒井真紀芭芭拉‧貝許羅拉 M. 胥弗爾古矢香田川日出夫 這樣論述:

讓這些充滿藝術感和詩意的科普繪本, 陪孩子一起探索動物和植物的世界, 透過微觀、巨觀的角度,透過不一樣的敘事方式, 一起進入一個奧妙的宇宙!一起啟動一趟知識之旅! 《鬱金香》 從一朵花的綻放,探看自然的奧秘! 獲自然觀察繪本界最高評價的荒井真紀,最新力作! 每到春天,鬱金香就綻放出美麗的花朵。秋天的時候,把鬱金香的球根種進泥土。到了春天,就會冒出嫩芽。球根是什麼?躲在泥土裡的時候,到底發生變化呢?它又是如何運作的呢? 鬱金香是漂亮又優雅的花朵,主要生長在溫帶,可以靠種子繁殖,但更多時候是以球根的方式來種植。球根我們就不陌生了,夏天滿山遍野的百合花、過

年時養在客廳裡充滿喜氣的水仙花,都是由球根長成的花朵。鬱金香的球根一顆只能長出一朵花,球根媽媽盡力提供所有養分,在地面上長出葉子、開出花朵,在地面下奮力繁殖下一代,生出更多球根寶寶。這是怎麼辦到的呢?本書作者荒井真紀,以地面、地下兩個世界並陳的方式,猶如實況轉播地讓讀者看見這兩個世界同步發生的變化。另外也以剖面圖的形式,切開球根,將球根內的變化也完全呈現。 在自然觀察繪本領域獲得最高評價的荒井真紀,擅長以細緻工筆描繪植物,對於植物每個部份的詳細觀察與細緻刻畫,創作出的繪本都帶有知識的厚度與人文的溫度,更有優美的筆觸,清新動人。2017年曾獲得BIB布拉迪斯國際插畫雙年展金蘋果獎的肯定。

本書裡看得到作者善用的筆觸,一筆一畫對植物的紋理都精準掌握,淡雅的色彩加上帶著文學氣氛的文字,詩般優雅有味,是美感與科普結合的最佳示範。 名人推薦 郭睿軒(辜嚴倬雲植物保種中心 資深蒐藏經理 ) 宋珮(兒童文學評論者) 林麗琪(知名圖畫書創作者) 黃尹柔(《陪伴是給孩子最好的禮物》作者) 劉亞菲(繪本工作者) 本書特色 「一花一世界」是一句老生常談,但也是一句真實不虛的名言。 地面上一朵美麗的花絕非偶然的綻放,而是植物以生命之力催生出來的結果。不是專門研究植物學科的我們,平時無法窺見植物生長的每個環節,不知道花的世界如何運作。多虧有了像荒井真紀這樣的

繪本作家,實際種植這些花卉,日日觀察其生長的過程,訪查資料,最後透過優美的畫筆記錄下來。 在這本書中,有地面地下的對照,有剖面圖的解析,以精密畫的方式詳實展現,才讓我們有機會體會到植物的一生,就像一部精良的機器,每個部位一步一步接棒,將自己的功能發揮到最完美的程度,只為了促成下一代的生生不息。看到最後完全奉獻自己,只剩下薄薄一片的球根媽媽,真讓人感動植物界的母愛同樣非常偉大。 《城市裡的鳥巢:鳥兒們「窩」在哪裡?》 從虛擬到現實,從文學到自然科學, 每一種鳥類都有自己的故事。 美國作家/插畫家芭芭拉‧貝許 以冷靜的敘事與筆觸, 描繪大城小鳥,以及它們的築巢進行

曲。 你知道鳥巢與鳥窩有什麼不同? 你知道在玻璃帷幕大樓間穿梭的鴿子原本生活在布滿岩石的懸崖上? 你知道麻雀與朱雀甚至把紅綠燈當自己家? 你知道鶯鷦鷯是「洞洞控」?茶壺,破鞋……反正愈奇怪的「洞洞」愈適合它們躲起來下蛋。 你知道幽靈似的倉鴞叫起來有一種緊急煞車,金屬摩擦的fu,哇啊啊啊啊------哇啊啊啊啊------? 你知道夜鷹一口可以狂吞幾百隻小蟲,發出嗶恩…嗶恩…的叫聲從夜空俯衝而下? 貝許以平實、精確的文字介紹在城市討生活的鳥類,光是它們的生活習性與外型特徵已經夠有趣的,從荒野山林的自由靈魂,到適應車水馬龍的靈魂自由,更是展現生物強悍的生存本能,它們幾

乎像是柯恩兄弟電影裡,懷抱《真實勇氣》的西部拓荒客! 芭芭拉‧貝許在這本令人愉悅,獨樹一格的作品中,以風趣與想像力探索鮮為人知的城市生活。她出色的水彩插畫帶領讀者窺探一個隱藏的世界,讓我們看見在工作手套築窩的小小鶯鷦鷯,或者鐵軌旁一隻小水鳥雙領鸻看著自己的蛋。她的書會讓讀者對這群小東西感到神奇與欽佩,它們適應力強大,不但在全國各地多數城市化的環境中找到生存之道,甚至活力充沛的繁衍下來。 《上面有什麼?下面有什麼?》 翻轉,才能看見全貌。 這本書就是這麼有趣! 跟著箭頭往上看、往下看、上中下, 來一趟飛天下海的圖畫書之旅。 這是一本非常需要想像力的書,以宇宙

空間為經,地球萬物為緯,邀請讀者們一起進入穿越地球,你準備好了嗎? 想像自己化身為地底下的鼴鼠,跟著箭頭往上,上面有什麼?鼴鼠上方有小鬚根,如果你是小鬚根,上面有什麼?一層一層的往上,化身成青草地、花朵、蝴蝶、大樹、天空,你跟上來了嗎?在天空中飛翔的燕子,上面有什麼?燕子看見了月亮高高掛,此時我們的想像遊戲才進行一半,翻轉時刻來臨;如果你是月亮,往下看,下面有什麼?再次跟著箭頭往下,一層又一層的往下,化身為一朵雲、一片海浪、鯨魚、海草、海膽、魟魚……如果你是深海魚,往下看,下面有什麼?你會看見海底地殼上鋪著一層又一層的泥巴,就在世界的最下層,正是我們居住的美麗地球。 作者羅拉 M.

胥弗爾以多年的教學經驗,寫出一本又一本膾炙人口的兒童讀物。喜愛大自然,以細膩的觀察和不可思議的想像力,在這本書裡,帶領我們飛天又下海,不斷穿梭,進入了一個充滿想像的綺麗世界。繪者芭芭拉‧貝許更以細緻而繽紛的色彩及優美的構圖,引領我們加入這場盛宴。跟著故事的節奏,依著畫面的鋪陳,目光所致,皆是萬物之美。地球不是只有人類居住,讓我們用這本書打開孩子的視野和想像力。 本書特色 1.以2D的書本世界,帶領我們穿越地球,進入一個3D的宇宙。 2.想像力和同理心並用的一本書。想像自己成為動物或植物,再以那種生物的角度來看世界,讀來容易,但實際不簡單,與孩子一起念這本書,會有意外的驚喜。

3.讀過一遍,再讀一遍,一遍又一遍,每次都看見不一樣的世界。 《胡蘿蔔忍者忍忍》 胡蘿蔔忍者忍忍的一生,也是胡蘿蔔的成長史 胡蘿蔔居然化身為忍者, 喔,他還有名字(聳肩),忍忍。 讓忍忍來告訴大小朋友, 一「忍」天下無難事, 學會忍術就能好好長大!好好長高! 好好長胖(咦?沒人想要這個吧!) 寒風咻咻叫!大雪拼命飄!胡蘿蔔忍者忍忍(登愣!初登場) 在土裡睡覺,又香又甜(打呼嚕)。 不久,太陽公公來報到,忍忍伸了一個大懶腰,施展忍術第一招「長高高、長胖胖的飛快長大術」,發功! 忍忍頭上原本一咪咪的小綠芽長成了又粗又綠的莖,再發功! 忍

忍頭上綠色的莖一直長高一直長高,開花了…… 不久後,花謝了……忍忍的工作還沒結束,那些花枯萎的地方竟然結成了千千萬萬的褐色小種子!他使出忍術最高招---「一粒萬倍」! 到底「一粒萬倍」是什麼?忍忍的「一粒萬倍」會發生什麼事? 最後的最後,還有一個大絕技,「變出好多好多種子術」,忍忍成功了?還是失敗? 讓《胡蘿蔔忍者忍忍》這本超級可愛、爆笑、無厘頭的圖畫書來傳授大家獨家忍術,也告訴大家關於胡蘿蔔的成長、關於胡蘿蔔的故事。 好評推薦 小雨麻 副食品暢銷書作家、王南琦 主婦聯盟董事、艾莉媽 知名部落客、黃惠綺 兒童文學工作者、彭顯惠 宜蘭小間書菜店主、蔡佳伶 思多力親子成長

團隊資深講師、藍莓媽咪 全台第一個日文繪本讀書會導讀人、蘇仰志 雜學校校長 /忍住不笑推薦 (以上依照姓氏筆畫排序) 古矢香的這本繪本有別於一般作者的創作,是一本帶有自然科學意義且令人對生活重新反思的繪本。------全台第一個日文繪本讀書會導讀人 藍莓媽咪 這是一本具有知識性、趣味性,令人感到溫暖並值得再三回味的好書,還貼心的附上採種與栽種胡蘿蔔的方法,讓我們帶著孩子一同探索大自然的奧妙,從觀察一顆種子的力量開始。------思多力親子成長團隊資深講師 蔡佳伶 故事篇幅不長,卻可從中感覺到作者對土地的綿綿深情。書中短短四個字「一粒萬倍」,背後意義深遠。藉由「固定種」採種過程

,得以將本土作物傳播繁衍,不僅對生態與環境友善,也對糧食自給率有所貢獻。------副食品暢銷作家小雨麻 這本繪本在基礎食農上我感受到作者與企劃的企圖,希望在學齡前就讓孩子了解蔬菜的特性,生長環境以及他的特質,這樣的繪本真心推薦給各位學齡前幼兒的父母,讓我們的食農觀念普及推廣到每個家庭裡。------宜蘭小間書菜店主彭顯惠 我們在校園中推動食農教育的經驗也發現:讓孩子認識食物,與食物發展更多連結,更是破除孩子挑食的最佳解方!書末附上胡蘿蔔「採種」的插畫介紹,更是家長與老師們帶孩子認識根莖類蔬果「採種」技術、最佳的食農教材。讓我們一起學習「胡蘿蔔忍者忍忍」一粒萬倍的精神,將食農教育的

種子撒在每一位孩子的心田吧!------主婦聯盟基金會董事王南琦 《生物消失的島嶼》 這是一部生物界的拓荒史,歷經百年的科學觀察記錄! 見證一座島嶼的重生,以及最適者才能生存的熱血故事。 一百多年前在印尼的喀拉喀托火山島,發生了人類史上最慘重的一次大爆發,這次爆發造成了許多人死亡,影響遍及世界各地,甚至造成氣候的改變,它是火山史研究的重要標的。但火山的爆發也把小島本身幾乎完全夷平、炸光,只剩下小小的一塊,而島上所有生物也全部被摧毀殆盡,成為光禿禿的一片。

在爆發後第三年,科學家開始在島上發現了生命的跡象——蕨類與藍綠菌。每隔一段時間登島,就會發現有不同的植物與動物出現。為什麼出現的是這些生物?它們是怎麼到達島上的?有哪些存活下來了?有哪些消失不見了?《失去生物的小島》不僅描述了延續一百多年的研究紀錄,更一一去探究這些生物可能的來源與生長歷程。它就像一部生物界的拓殖史,記錄一片荒地在生物的遷移、求生、競爭到畫出地盤後,生生不息的演替歷程。 本書作者田川日出夫是鑽研喀拉克托島的學者,以其實際研究做為基底,運用深入淺出的描述與提問,帶領讀者一步一步地去思考整個島嶼從無到有的歷程,以及演化上環環相扣的生態。畫者松岡達英是日本知名的生物插畫家

,他特別運用一個生物學家的角色,搭配精細的生態畫,讀來彷彿正在聆聽一場精采的演說,讓孩子也能輕鬆融入其中,是認識演化與生物界奧妙的最佳入門書。 專業審定/顏聖紘教授(國立中山大學生物科學系) 驚歎推薦 林大利(特有生物研究保育中心助理研究員) 簡志祥(新竹市光華國中生物老師、阿簡生物筆記作者) 蝌蚪池塘自然文創創辦人 呂軍逸 野家院子兒童自然美學 蔡靜芬 「微醺記憶」部落格 Carol 這一本小書,以淺顯易懂的文字和精美的圖畫介紹了島嶼生物地理學的概念,第一次見到以這個經典理論為主題的童書繪本,讓我眼睛為之一亮。--林大利(特有生物研究保育中心助理研究員)

這本書是一本延續百年的生態調查紀錄,作者說的是一個島嶼從生物完全消失到重新繁盛的故事。這本書值得你用不同的閱讀方式來閱讀理解,你將發現一些你從來沒想過的現象。--簡志祥(新竹市光華國中生物老師、阿簡生物筆記作者) 《失去生物的島嶼》講的不是滅絕,而是喀拉喀托島劫後重生的全紀錄,借鏡其物種衍生的歷程,彷彿溫習創世紀,讓人領略周遭的生物都是其來有自,了解動植物也有屬於自己的大歷史,說故事的口吻搭配豐富的插圖,連孩子能愉快地讀完。--野家院子Ella 《失去生物的島嶼》讓我看到了一座小島從毀滅到重生!火山爆發後,小島被火山灰覆蓋,生物各憑本事的存活在這裡看似各自發展,但又互相串連

出一種微妙的生存關係!不但展露生機且生生不息,也印證了生命自然會找到出口!--「微醺記憶」部落格 Carol 作、繪者簡介 荒井真紀 一九六五年出生於東京,駒澤大學佛教學院禪學系畢業。一九八一年,十六歲時,師承熊田千佳慕老師。一九八四年,在第一屆國立科學博物館主辦的植物藝術展中獲得佳作(並在第二屆至第四屆連續三年入選)。《向日葵》獲選二〇一四年度「少年讀書感想文」全國大賽的課題圖書。《蒲金英》獲得二〇一七年度布拉提斯拉瓦世界繪本原畫展金蘋果獎。另著有《紅豆》、《圓形東西的裡面有什麼?》 古矢香 1950年出生於滋賀縣。京都河合玲設計研究所紡織設計系畢業後,從事染色工作

。立志創作繪本,繼「調色板俱樂部學校繪本學程」,又參加了繪本工作坊「chabooks」。 作者簡介 羅拉 M. 胥弗爾 有18年教學經驗,是著作等身的童書作者。作品包括《這是向日葵》,以及《這是雨》。科克斯書評(Kirkus Reviews)給予《這是雨》很高的評價,稱它是「令人驚艷的圖畫書…舉足輕重。」胥弗爾與丈夫泰德住在印第安納州的東北部。 田川日出夫 1933年北韓京城府出生。 1956年九州大學理學部生物學科畢業。歷任鹿兒島大學基礎學院教授、鹿兒島縣立短期大學校長。 著作有「植物的生態」「生態演替I」〈共立出版〉等。 1983年,參加印度尼西亞「喀拉喀托群

島」國際會議。發表了1982年6月~8月、10月~12月之間的生態調查報告。 日本生態學會、英國生態學會會員。現在居住鹿兒島市。 繪者簡介 松岡達英 1944年生於日本新潟縣長岡市, 日本東京設計學院畢業。曾任設計製作,是日本知名的繪本作家與自然科學、生物插畫家。 著作:《精采的世界之自然界》全五冊(大日本圖書)獲得日本厚生省兒童福祉文化獎、《熱帶探險圖鑑》(日本偕成社)獲得日本繪本獎、《原始森林》(日本岩崎書店)獲得日本厚生省兒童福祉文化獎及科學讀物獎等許多獎項的肯定。 芭芭拉‧貝許 能寫能畫,創作多本以大自然為主題的得獎作品,如《城市裡的鳥巢》等。其中《挖一挖

,等一等,聽一聽》獲美國圖書館協會書單雜誌「編輯推薦獎」、美國NSTA協會推薦科學類童書。芭芭拉‧貝許與丈夫、兒子住在紐約哈德遜河谷。 作者序 《鬱金香》 動手種鬱金香球根 文/荒井真 九月之後,就可以在園藝店買到鬱金香的球根,但要到紅葉盛開的時候,才是把球根種進泥土的好時機。最好等紅葉即將結束時,再把球根種下去。種好之後,要慢慢地澆足量的水分。於是,球根就會開始生長。但要注意,也不能澆太多水,同時,要讓球根在冬天時「受凍」一下。種在花盆後,放在能夠淋到雨和雪的地方。正如這本繪本中所畫,球根會在泥土下努力生長,不妨想像著球根在泥土下的變化,等待春天的到來。等到春暖花開的時候

,根球就會接連吐出嫩芽,一個勁地向上生長。不久之後,就可以欣賞色彩鮮豔又可愛的鬱金香。 譯者序 《上面有什麼?下面有什麼? 驚擾書籍的秩序…你敢不敢?文/本書譯者 蔡宜容 「我是否膽敢,膽敢驚擾宇宙?」 詩人T•S•艾略特在他的《普魯夫洛克的情歌》中,藉由一位前往宴會途中的男子,走過黃昏的街道,對自己提出這樣的問題。我記得初次讀到這首詩時心想,不過就是參加一場宴會,規格居然拉到「驚擾宇宙」?普魯夫洛克,你還真有事。 若干年後,當我讀到美國繪本畫家芭芭拉‧貝許的「上面有什麼?下面有什麼?」,心中不期然浮現這段詩句,不免啞然失笑,是啊,不過是一冊繪本,規格居然拉到「驚擾宇宙

」?蔡宜容,你還真有事。 當然,我並不是要談T•S•艾略特,我要談的也不只是芭芭拉‧貝許,我想要談的是書籍的秩序,以及挑戰書籍的秩序。 法國歷史學者侯瑞‧夏提葉在《書籍的秩序》這本有趣的書中探討閱讀的自由與限制,他認為讀者非但無法脫離「所有物質形式的抽象或非現實的文本」,事實上,書籍的外觀與形狀,一定程度主導讀者閱讀的方式,甚至可以這麼說,書籍呈現的形式足以「塑造讀者的預期心理、暗示文本的新讀者與新用途」。 當我們翻閱紙本書,或者滑撥電子書,小心啊讀者,書籍總是意圖對我們施加影響,希望我們遵循某種秩序! 那麼,貝許這本打破翻頁書規律,卻提供一個箭頭,指引讀者「從下往上讀

,從上往下讀,上下中間別錯過」的繪本,豈非一方面挑戰舊秩序,一方面建立新秩序? 那麼,做為讀者,我們難道只能乖乖跟著新舊秩序行動:要嘛乖乖翻頁,從右至左,從左至右?要嘛跟著箭頭從上到下,從下到上? 當然不是!也不可能是。 儘管讀者一定程度受到書籍的秩序規範,一旦進入文本世界,那就形同放牛吃草,讀者牛兒們逐水草而居,有時候牛脾氣一來,甚至不吃草,躺在河邊數星星,或者數蒼蠅,簡直有一種「書籍秩序」於我何有哉的悠閒況味…想著想著,我畢竟鬆了口氣。做為一名讀者,我熱愛秩序,同時熱愛打亂秩序,所以,我可以乖乖跟著貝許挑戰閱讀的方向,透過各種生命的眼光看世界,儘管每一種眼光都其限制,都只

看見自己想看見的,或者能夠看見的,鼴鼠緊盯著土裡的草鬚,草兒瞧著癩蛤蟆,癩蛤蟆眼裡只有野花…做為一頭逐水草而居的讀者牛,我卻從外太空急轉直下,一路直探深海盡頭,我也可以把秩序什麼的拋到一旁,大聲朗讀書裡那些「軟蓬蓬的白雲」以及「呼咻呼咻的浪花」。 我突然覺得開心。 書籍有秩序,秩序要求遵守,同時也召喚破壞,有時候兩者同時並行,甚至一體兩面;做為一頭柔順又失控的讀者牛,我突然覺得開心,因為我敢喔,我敢遵守並且驚擾書籍的秩序…你敢不敢? 推薦序 《城市裡的鳥巢 「今日鳥類,明日人類」 文/臺大森林環境暨資源學系 袁孝維教授 2050年時,預估將會有百分之七十的人口移居到

都市城鎮裡,而隨著都市城鎮版圖的擴大,周邊的野生動物就會和人類愈靠愈近。無法適應的動物將逐漸消失,而能充分利用人類所營造之環境的動物,則有機會落地生根,且吸引更多的同伴前來。《城市裡的鳥巢》娓娓道來鳥兒們,如何在車水馬龍與高樓林立的都會區裡和人類共存共榮,有知性有感性,更有人類如何觀察並對待鳥兒的提醒。 這是一本非常典雅優美的繪本,鳥的羽色、型態、眼神、行為等都十分真確而生動,而它們所居住或築巢繁衍後代的橋墩、屋頂、屋簷、路燈、甚至手套鞋子等,亦是栩栩如生的呈現在都市的各處角落。這本書不僅讓我們對毗鄰而居的鳥兒有更多的認識,也告訴了我們,鳥兒們需要在不受干擾的棲地休息並繁衍後代。「今日鳥

類,明日人類」,鳥兒們是環境的健康指標,維護一個都市生態系裡多樣的生物,才是對人類居住品質的保障。 在台灣的都市裡,我們也有許多可愛的鳥鄰居。書中所描繪的鴿子、麻雀、夜鷹、家燕等,也都是這裡的原住民;還有會在陽台盆栽築巢的白頭翁和綠繡眼,在樹洞築巢、色彩鮮豔的五色鳥等。另外大家常常會在都會公園裡看到站在地上,一動也不動的「大笨鳥」黑冠麻鷺,也是在最近十幾年來逐漸往都市播遷擴散。牠們之所以能夠在此安身立命,主要的原因是都市裡的天敵較少,而蚯蚓是牠們的主食,是在公園綠地中非常豐富又具獨占性的資源,此外還有成蔭的大樹受到保護而數量穩定,提供了黑冠麻鷺最適合的築巢地點。 都市生態系是近年來

很夯的議題,因為在水泥叢林裡,大家逐漸體會到當密閉空間的周遭不再有綠意盎然,對身心都非常不健康。隨著熱島效應,也就是水泥、柏油鋪面造成的溫度上升,車輛排放的廢氣與產生的熱汙染,已經讓夏天變得更加無法忍受,也讓都市的生活品質是不愉悅、不舒適的。公園是分散在都市各處的綠洲,綠色綿延的行道樹則成為動物在綠洲間移動的生態走廊。都市的鳥兒是聰明的機會主義者,張開雙眼,觀察生活周遭小精靈的食衣住行,希望有一天,你會走入大自然,關心在山村海邊,豐富而多樣的野生動物朋友們。 推薦序 《生物消失的島嶼 一座重新演化的島嶼 文/林大利(特有生物研究保育中心助理研究員) 你去過幾座島嶼呢?也許很多,也

許很少。然而,無論臺澎金馬,我們都生活在島嶼上,應該對島嶼不會太陌生,也應該瞭解島嶼的生態特性。 島嶼往往是一個搖搖欲墜的孤獨環境,在島上求生存可不容易。 會這麼說,有兩個原因。首先,島嶼是四周環海的小陸地,島上的自然資源非常有限。如果島嶼的面積愈小,可以讓生物覓食、棲息和繁殖的資源和空間也就愈少。除非遇到罕見的偶發事件,或是漫長等待著陸塊漂移,否則島嶼的面積很難在短時間內改變。在這樣的環境條件之下,島嶼所能滋養的生物種類與數量自然就受到限制。這是控制島嶼生態的第一項因素:「面積」。 第二,也和島嶼四面環海有關。即使是風和日麗、晴空萬里的海洋,對許多生物來說也是難以跨越雷池一

步的險峻環境。一旦不小心掉進海水中,幾乎就只能等死。所以,島嶼的宿命就是受到海洋的隔離,與另一塊陸地的距離愈遙遠,對許多生物是艱難萬分的任務。這是另一項因素:「距離」。 綜合「面積」和「距離」,各位可以想像,在「又小又偏遠的島嶼」上,恐怕沒有太多的生物生存,例如夏威夷的雷仙島,或是地球上最孤立的布威島。同樣地,在「又大又靠近大陸的島嶼」上,應該會有繽紛又多樣的生物,例如臺灣和日本。這個概念,稱為「島嶼生物地理學理論」,是相當重要的學說,有許多研究案例支持,也廣泛應用在保育策略上。 「失去生物的島嶼」介紹的是「喀拉喀托島」在1883年的火山爆發而失去大半土地,許多島上的生物也因此消失

。雖然喀拉喀托島的面積變得更小,幸好她離大塊的蘇門答臘島和爪哇島很近。在此之後,來自四面八方的生物陸續進駐,島嶼上的自然環境逐漸復甦,恢復以往欣欣向榮的生機,盪漾在溫暖的熱帶海洋。 這一本小書,以淺顯易懂的文字和精美的圖畫介紹了島嶼生物地理學的概念,讓我眼睛為之一亮,第一次見到以這個經典理論為主題的童書繪本。雖然前面提到島嶼生態的艱辛,「能不能到」和「能不能活」,是生物進駐島嶼的兩大考驗。但是,反過來說,一旦順利抵達並且繁殖後代,就很有機會長久地生存下去。 無論如何,隔離終究是島嶼的宿命,和廣大的大陸相比,島嶼的生物相當容易滅絕。然而,隔離也是島嶼的優勢,其他生物難以進駐,就少有天

敵、少有競爭者,有些生物因而體型變大、有些變小、有些甚至放棄了飛行能力,彷彿能在島上悠哉度日。久而久之,隔離會累積特色,島嶼生物很容易演化成為全世界獨一無二的特有物種。各個島嶼的生態風貌,因而有了各自的獨家亮點,全球僅此一家,絕無分號。 序 用不同的視野認識一座島嶼的重生 文/簡志祥(新竹市光華國中生物老師、阿簡生物筆記作者) 幾個月前我在一塊小花圃做了一個實驗,這個花圃因為長年缺乏灌溉,只剩下一片乾燥的土壤,沒有任何植物在上面生長。我想知道如果我每天澆一桶水,這個花圃會發生什麼事情?在開始澆水的第二週,我發現有幾片迷你的葉子從土裡冒出頭了,這些也許是以前就藏在土裡的種子,也可能是

最近靠風吹來的種子。隨著這些植物慢慢長大,開始有些吃植物的昆蟲出現在葉片上,後來甚至在花圃裡還會有麻雀和白頭翁來找食物,而且這些鳥不只來吃東西,牠們也絲毫不客氣地在花圃裡拉屎。才短短幾個月,這塊花圃居然就長出構樹了!它是靠動物傳播種子的,它的出現顯然和那些小鳥脫不了關係。一塊乾燥的花圃可以因為每天的澆水而變得不一樣,那麼如果是一個因為火山爆發而生物消失的島嶼呢?還會有生物出現嗎?答案就在這本書裡。 這本書是一本延續百年的生態調查紀錄,作者說的是一個島嶼從生物完全消失到重新繁盛的故事。這本書值得你用不同的閱讀方式來閱讀理解,在打開書之前,心裡先思考著這些我幫你準備的問題,在白紙上寫下來你的

答案,再從書中一頁一頁驗證你的想法和實際發生的故事是不是相同,這本書即將帶你發現一些你從來沒想過的現象。而思考這些問題的時候,可別只想著動物,也要去考慮植物的例子。 當大海上出現了一個沒有生物的島嶼,你認為哪些生物會出現在島上?他們用什麼方式來的?不會飛也不會游泳的生物有機會進入島嶼嗎?他們怎麼上去的?他們是自願的或是被動的?相反的,有哪些類型的生物絕對不可能進入島嶼,或是也不可能在島嶼上生存?為什麼?先登島的植物會出現在海岸邊還是島嶼內陸?島嶼和附近陸地的距離也很重要,當距離非常遙遠或是近在咫尺,那麼這個島嶼出現的生物會有什麼不同? 從吃與被吃的角度去想想,先登上島嶼的生物一定可

以存活下來嗎?什麼生物即使進入島嶼,也沒辦法活下來?為什麼牠們活不下來?已經登島的生物種類和數量一定會越來越多嗎?有哪些特徵的生物一開始有很多數量,但是會逐漸變少?而哪些特徵的生物是一開始數量很少,到後來才會比較多?那些變少或消失的生物,是不是從此就不會出現在島上?什麼情況下他們又有機會在島上建立族群? 閱讀完這本書之後,也想想如果是一片野火肆虐後的林地,生物復甦的情況和這本書裡的喀拉喀托島會有什麼不同? 找到這些答案之後,如果意猶未盡,我也鼓勵你像我一樣做個簡單實驗,只需要找一個花盆裝一些土壤,用燒過的土或是別的地方挖來的土都可以試試,可能會出現不同的結果。每天在花盆裡澆一些水,

花幾分鐘觀察並做紀錄,你也可以像這本書一樣,像個科學家寫下生物隨時間變化的紀錄,發現一些和喀拉喀托島相似的現象。

1970年代後的臺灣農村發展體制

為了解決北韓氣候類型 的問題,作者黃仁志 這樣論述:

「農村發展」是在面對總體變遷和農村結構改變的情況下,以特定的農村願景圖象為目標所採取的規範性和組織性行動。要理解臺灣農村發展特質和運作樣貌,必須在歷史的變動軌跡中,掌握國家如何將因應國際局勢而轉譯的發展目標,透過各種相關的政策計畫和資源分配策略,佈署於農業與農村的行動體系之中,並以此形塑能與發展目標相互接合的行動體制。本研究即以「體制研究」的觀點,以戰後至1970年代的農政發展成果為基礎,探討1970年代後各階段臺灣農村發展的體制運作結構與特質。「體制」是具有高度政治意涵的詞彙,而體制研究則是著重於政策制度、治理模式和行為策略之間的互動關係,並以特定事務的發展或維繫為運作目標。現實中的體制從

來不是獨立存在,涉及政治的各種事務運作往往是諸多體制運作的結果,因而必須以「複合體制」的概念來加以掌握。而以體制論點所探討的農村發展研究,則是強調主導治理模式的影響力來源,並先後提出外源式發展、內源式發展,和新內源式發展等不同類型的體制運作模式。這些體制類型如何對農村發展模式產生影響,成為研究者關注的焦點。戰後土地改革,是遷占者國家在「以物質資源調配策略鞏固執政穩定性」的政治目標下,透過改變土地所有權和耕作收益分配模式的策略,強化改由國家汲取農耕收益的正當性與可行性,並以此組構出「土改增產體制」。而在1970年代的國際局勢巨變中,國家作為影響農業與農村發展最主要的調節機器之角色更為明顯。如何調

度國內的農工資源安排,既加速由農轉工的推展進程以強化國際經濟角色,又能避免快速的城鄉移民造成都市部門的治理負擔,成為國家策劃發展策略的核心命題,而農村則是在工業化的浪潮中演化出「農村工業化複合體制」。1990年代之後,政治民主化與經濟自由化的歷程,則是使國內社會的意見能夠轉化為對國家施政規劃的壓力,並使農政體系浮現三生架構,進入「農村三生化複合體制」階段。但競逐經濟自由化利益的資本,也成為國家在轉為民選政治體系後不易調解的力量,更突顯出當時政府在「參與全球化」、「維繫國家主權」,和「推動政治民主化」三者之間左支右絀。2000年之後,在總統與地方首長選舉中持續變動的政黨輪替過程,使兩岸政經關係的

經營策略成為影響國內政策布局的重大變數;而氣候變遷所產生的環境災害,以及人口結構高齡化對於農村社會經濟活動的影響,也都各自引發施政對策的需求,使農村在面對資源多功能應用的需求下,形成「農村後生產複合體制」。從臺灣的經驗來看,影響「農村發展」的政策架構之所以演化成一個複合式的運作體系,是隨議題事務分化而產生的內部專殊化導致,使戰後初期的農地改革、農業強化、農家改善,逐漸分化為農地利用、農業產銷、農村建設,和環境生態等四個專殊化的基礎體制,並從戰後初期的「土改增產體制」,逐漸走向「農村後生產體制」。在此一複合體制的演化過程中,也為臺灣農村發展留下三個有待解決的難題:發展效益難題、統合機制難題,以及

不確定性難題。如何在複合體制的運作中解決這些難題,將是影響後續農村發展是否有所進展的關鍵。臺灣的農村發展經驗也顯示,單純以發展動力來源的內、外之分,並不足以分析農村發展所面對的問題和行動特質,而是必須深入探討其內、外動力的層級結構樣貌和運作特性,並以此反饋農村發展體制論點的理論內涵。面對未來持續發生的趨勢變遷,以及其所帶來的新課題與新政策,如何從農村發展體制的分析成果中,找到更深入的研究課題和對應的政策規劃框架,更是農村發展研究者與規劃工作者未竟的挑戰。

北韓氣候類型的網路口碑排行榜

-

#1.高雄市立英明國中九十一學年度第二學期第一次段考三年級數學 ...

若只考慮緯度因素,請判斷圖(五)中的甲地應屬於哪一種氣候類型? ... (A)北韓的煤鐵資源較南韓豐富 (B)南韓近年來全力發展勞力密集產業(C)北韓的地形、氣候條件優於 ... 於 163.16.244.133 -

#2.104年最新→「領隊觀光資源概要」 - 考前命題

下列四區域中,屬於熱帶雨林氣候的有哪些區域? ... 西歐與北歐的沿海地區,大多屬於何種氣候類型? ... (A)北韓(B)南韓(C)越南(D)柬埔寨。 (A)010. 於 donhi.com.tw -

#3.日本群島- 朝鮮半島-北韓、南韓 課後複習 歷屆基測試題.

一、日本群島-日本 氣候類型: 氣候特色: 氣候比同緯度的亞洲大陸溫溼海洋+暖流流經 跨越20度緯度,南北特徵不同海洋+暖流流經 跨越20度緯度,南北特徵 ... 於 slidesplayer.com -

#4.首爾氣候類型的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

韓國首爾氣候類型,首尔是温带季风气候。年平均气温为11.8℃左右,四季分明。春,秋季雨水少,气候温暖,适宜旅游。夏季(6月~9月中旬)的月平均温度为20℃- 27℃的连续 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#5.強權者的道德: 從小羅斯福到川普,十四位美國總統如何影響世界

普不按牌理出牌的作風和願意打破體制,在類似北韓核子武器或改變中國對強制移轉智慧財產的行為等 ... 在許多跨國議題上,如氣候變遷或金融穩定,或治理網際網路的規範等, ... 於 books.google.com.tw -

#6.第二章東北亞

東北亞. 一、日本群島-日本. 二、朝鮮半島-北韓、南韓 ... 東北亞的氣候以溫帶季風氣候 ... 氣候. 氣候類型:. 氣候特色:. ➢比同緯度的中國、韓國溫暖潮溼. 於 sip.csjh.tp.edu.tw -

#7.北興國中107 學年度第二學期第三次段考地理科二年級班號姓名

南、北韓在經濟發展的落差很大,南韓經濟已蓬勃發展並擠身G20 之列,北韓卻還在「全球飢 ... 氣候應該很涼爽,來到這個國家,卻是天天豔陽高照,汗流浹背。 於 cur.psjh.cy.edu.tw -

#8.1062_8地CH2東北亞(日本、韓國) | Other Quiz - Quizizz

請問:該區域的國家不包括下列何者? answer choices. 北韓 ... 受到大範圍海陸性質差異影響,亞洲東半壁從朝鮮半島到印度半島,主要屬何種氣候類型? answer choices. 於 quizizz.com -

#9.朝鮮半島簡介

朝鮮半島屬溫熱帶季風氣候。南部海洋性氣候特點顯著,北部向大陸性氣候過渡。冬季受大陸吹來的北風或西北風的影響,寒冷乾燥; ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#10.東北亞

北韓 主要的地形. 蓋馬高原. 北韓的高原名稱? 煤、鐵礦資源豐富. 北韓重工業發展條件佳是指?? 平原較廣. 南韓農業較北韓發達的原因. 溫帶季風氣候. 朝鮮半島的氣候類型 ... 於 quizlet.com -

#11.110年絕對上榜!領隊證照輕鬆考 (含領隊實務一、二、觀光資源概要)

上述「蠻荒之顛」最可能是屬於那一種氣候類型? ... 若想感受中國與北韓兩國的邊境貿易,同時走訪丹東與新義州的風景名勝,最適合前往下列那個地區一遊? 於 books.google.com.tw -

#12.緯度氣候全球氣候類型與分佈—–季風亞洲不在此列 - Enhti

日本北韓,南韓. · PDF 檔案2.氣候氣候類型: 氣候特色: 比同緯度的中國,韓國溫暖潮溼四面環海+ 流經跨緯度約15度,南北氣候差異大冬季較漫長,寒冷且大雪紛飛緯度較 ... 於 www.thotography.co -

#13.31448_八下三地理.pdf

北韓 的工業發展條件勝過南韓,經濟發展程度卻落. 後南韓許多。 ... 請問:熱帶雨林氣候和熱帶季風氣候最大的差異為 ... 承上題,此種氣候分布區的天然植物類型應為下列. 於 jweb.kl.edu.tw -

#14.109-2地理八年級一段.doc - 新北市立光榮國民中學

日本位於亞洲大陸東緣,該地區的氣候類型主要為下列何者? ... (A)北韓地勢較高(B)北韓人口較少(C)北韓經濟較不發達(D)北韓冬季氣溫較低。 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#15.日本氣候類型瀨戶內海式氣候 - Vkpdu

陽光充足的天氣雖然十分怡人,但相對降水也會比較少,因此在夏… 日本 的季風 氣候 跟中國有什麼區別? 氣候. 日本北韓,南韓. · PDF 檔案2. 於 www.quinellmsic.co -

#16.南韓地理- 維基百科,自由的百科全書

南韓屬溫帶大陸性濕潤和副熱帶季風氣候。一年四季分明,春、秋兩季較短,夏、冬兩季較長。季風對南韓氣候的影響較大。 於 zh.wikipedia.org -

#17.平壤的氣候、每月天氣和平均溫度(北韓) - Weather Spark

平壤的全年氣候和平均天氣北韓 ... 平壤夏季長、溫暖、潮濕、潮濕和多雲;冬季短、極冷、下雪和晴時多雲。 全年溫度一般在-10°C 至29°C 的範圍内,很少低於-16°C 或高於33°C ... 於 tw.weatherspark.com -

#18.參乾寶貝 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

其次數煙台長島、蓬萊刺參,地處渤海邊,水質和氣候較為適宜,刺參品質較佳,接着就是大連 ... 灰味較重,其爽脆程度和韌性不及生於冰凍海域的同類型海參,但勝在圓潤肉厚。 於 books.google.com.tw -

#19.花燕(下)政府除不掉的勢力,還以年齡、維生手段 - 換日線

北韓 體制的破壞者:花燕(下)政府除不掉的勢力,還以年齡、維生手段、居住型態分為超多類型? · 花燕:年齡約17 歲以下的青少年,因為年紀幼小,多以乞討 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#20.臺北市立新興國中109 學年度第二學期第一次段考八年級地理科 ...

氣候類型 溫帶季風氣候副熱帶季風氣候. 季風風向. 夏季:↖ ... 中緯度地區(B)溫和溼潤的氣候(C)居環太平洋火 ... 北韓的工業發展歷史比南韓早,但人民生活水準遠低於. 於 exam.naer.edu.tw -

#21.Hasokkyo, North Korea天氣預報和天氣狀況 - The Weather ...

請參閱我們的隱私權政策,瞭解我們收集的資料類型和我們如何使用和分享該資料等詳細資訊。我們會從您的瀏覽器收集資料,以個人化您的天氣和您看到的廣告。 於 www.weather.com -

#22.107年絕對上榜!領隊常考題型特訓[導遊領隊人員]

... 北韓首次向南韓人開放的第一個旅遊景區為: (A)開城(B)平壤(C)金剛山(D)雪嶽山。102外 ... 亞力山卓(C)的黎波里(D)突尼斯。102外領中國大陸海南是屬於何種氣候類型? 於 books.google.com.tw -

#23.這種地理位置對日本所造成的影響不包括下列何者

凱旋門主要是北韓政府用以宣揚國力,但實際上北韓的民生經濟發展不佳。 ... 請問:印度的熱浪高溫讓民眾苦不堪言,依當地氣候類型推估,通常要等到幾月,高溫現象才 ... 於 cloudschool.chc.edu.tw -

#24.朝鮮半島- 翰林雲端學院

氣候 :屬溫帶季風氣候,為過渡性質,年雨量比日本少,年溫差較大,冬季均溫較低。 ... 北韓:地勢較高、氣溫較低、生長季較短、一穫、礦產較多、人口較少、實施共產 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#25.「南韓氣候類型」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

韓國地... 韓國地理,聯合國軍支援的南韓同蘇聯和中華人民共和國支持的北韓最終在1953年簽署停火協議, ... 半島南部地區與日本氣候相似,受東韓暖流影響,氣候相對溫暖 ... 於 1applehealth.com -

#26.朝鮮半島氣候在PTT/Dcard完整相關資訊

提供朝鮮半島氣候相關PTT/Dcard文章,想要了解更多朝鮮半島是北韓還是南韓、朝鮮 ... 三)氣候:屬溫帶季風氣候,雨量較同類型氣候來得多(冬夏季季風均能通過海上, ... 於 historyslice.com -

#27.北朝鲜气候_朝鲜半岛气候类型图 - 爱白涛

其实这次去朝鲜,偶尔会有这样恐惧笼罩在头顶的时刻。不多,但真实不减。有时这种经历混杂着很多东西,难以一一解构,但足以让我当被问到之后会不会再去北韩时,斩钉... 於 www.ibaitao.com -

#28.日本14點46分住宿

下列四張氣候圖中,哪張與東北亞地區的氣候特徵最為類似? ... (B)平原分布(C)氣候類型(D)季風風向。 ... 北韓在西元2008年「全球飢餓指數」惡化的排名中位居第二。 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#29.觀光導遊與領隊概論 - 第 431 頁 - Google 圖書結果

... 政府政策密西西比河由北而南穿越地勢低平的大平原,沿途主要是那一種類型的湖泊? ... ( A )放牧( B )山牧季移( C )游牧( D )欄牧西亞地屬乾燥與半乾燥氣候,下列何處 ... 於 books.google.com.tw -

#30.地•一手報導

繼2018年4月27日北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅會談並簽署《板門店宣言》,美國 ... 當地的氣候類型以溫帶大陸性氣候為主,夏乾冬雨是溫帶地中海型氣候的特徵;(D) ... 於 www.ltedu.com.tw -

#31.地理賞析| 北韓,三千里錦繡江山 - 中國熱點

相對中國同緯度的同一種氣候區而言,朝鮮氣候受海洋調節作用顯著,溫高且(降)水量大,故年均降水量在1000—1200毫米(一說600—1000毫米)之間,降水 ... 於 chinahot.org -

#32.道明中學97學年第二學期國中部第三次段考 地理科試題

依上文可知,橄欖的特性是為適應何種氣候類型而來? ... 圖中的「乙」代表哪一種類型的洋流? ... 東北亞包括南、北韓和日本等三國,其環境的共同點為下列何者? 於 163.32.59.40 -

#33.涼季 - 立人高中

印度的氣候分布依其特色而分為三季,其分布時間以下列何 ... 韓大部分區域燈火通明,相比之下,北韓只在首都平壤附近, ... (C)北韓冬季氣溫較低(D)北韓經濟較不發達. 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#34.109年警專乙組超強金榜合輯(含各科焦點速成、模擬試題、近年試題詳解)

B.俄羅斯、北韓:豐富的資源。 ... 氣候乾燥:水資源不足,開鑿自流井。 c. ... 工礦業 B.工業類型:畜產品加工業、森林資源豐富(溫濕的海洋性氣候)。 於 books.google.com.tw -

#35.第二章歐洲概說與南歐考古題

請問:圖(一)中哪一個地區的氣候類型,和圖(二)中氣溫雨量圖的變化情. 況最為接近? ... (A)馬來西亞、新加坡、印尼(B)南韓、北韓(C)西班牙、法國、比利時(D)美國. 於 jhgeo9.files.wordpress.com -

#36.社會題庫 - 南投縣立宏仁國中

16 (1北回歸線通過臺灣,將臺灣分為熱帶和副熱帶兩種氣候類型. 共同特徵為:磨製石器, ... 北韓。 為平原地形。 () | 335. 亞洲面積廣大,四周主要的地形區中,哪些地區. 於 a27.ntct.edu.tw -

#37.單選題(每題4分) ( )1. 東南亞為國人最為熟悉的度假地區,近年來和

北韓 的工業發展歷史比南韓早,但人民生活水. (B)乙一小麥 ... (D)北韓氣候較南韓寒冷,不利於發展經濟活動 ... 其生長條件而言,主要生長的氣候類型應為下. 列何者? 於 sf1.loxa.edu.tw -

#38.北韓半島氣候季風風向東北亞地形圖南韓- Google Search

單元5 亞洲概述與東北亞一、亞洲概述二、東北亞-日本、南韓、北韓. 1 . ... lovegeo.blogspot.com. Related searches. 日本氣候類型. 韓國氣候. 日本洋流. 行星風系. 於 bing.clbug.com -

#39.俄烏局勢恐釀天然氣供應中斷歐盟: 已做好準備 - 經濟日報

18 小時前 — 俄烏局勢仍然緊張,歐洲憂慮俄羅斯會以截斷天然氣供應作反制裁手段,加劇歐洲能源危機。歐盟委員會主席馮德萊恩周二(15日)表示,歐盟有能力應對 ... 於 inews.hket.com -

#40.國中地理考試解題必備的10大技巧!一定要掌握-(1)首先找出 ...

氣候類型, 主要分布地區, 顯著特征. 溫帶季風氣候, 亞歐大陸溫帶地區的東部如:大陸東北部、俄羅斯東南部、北韓半島和日本北部, 夏季暖熱多雨,冬季寒 冷干燥. 於 www.youmelive.com -

#41.編輯大意

朝鮮半島北部為蓋馬高原(熔岩高原),有豐富礦產資源,奠定北韓工業基礎. 東西兩岸的比較 ... 氣候類型. 全區主要屬於溫帶季風氣候,夏天吹東南季風,冬天吹西北季風. 於 www.visionbook.com.tw -

#42.新竹縣立中正國中105學年度下學期八年級地理科補考題庫一

中國北部區域和南部區域氣候類型的劃分,主要是以下列哪種數值線做為分類依據? (A)年降水量500mm (B)一月均溫0℃等溫線(C)一 ... (A)日本(B)俄羅斯(C)南韓(D)北韓. 於 dyna.hcc.edu.tw -

#43.北朝鲜气候_朝鲜半岛气候类型图 - 三笠信息网

其实这次去朝鲜,偶尔会有这样恐惧笼罩在头顶的时刻。不多,但真实不减。有时这种经历混杂着很多东西,难以一一解构,但足以让我当被问到之后会不会再去北韩时,斩钉... 於 www.sanlilvye.com -

#44.東北亞日本的自然環境地理位置日本由歐亞大陸東側一連串群島 ...

四面環海+暖流黑潮流經→氣候比同緯度地區溫溼; 氣候類型:溫帶季風氣候。 ... 氣候:. 年雨量與年均溫介於中國大陸與日本群島之間。 朝鮮半島. 北韓; 共產主義國家 ... 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#45.認識韓國-韓國介紹

韓國小簡介:戰後的韓國實在是很貧窮,農物礦產也很貧乏,而且背負著與北韓隨時 ... 夏季溫熱而潮濕、冬季寒冷而乾燥的韓國氣候,總體上冬長夏短,春秋兩季更是匆匆。 於 www.travel104.com.tw -

#46.韓國地理簡介。 - 每日頭條

韓國位於亞洲大陸東北部朝鮮半島南半部。東、南、西三面環海。山地占朝鮮半島面積的三分之二左右,地形具多樣性,低山、丘陵和平原交錯分布。低山和丘陵 ... 於 kknews.cc -

#47.朝鮮半島因為政治因素的影響,分為南韓及北韓兩部分。請問

請問:該地區的氣候類型應該為下列何者? with very accurate answers. Click to See Answer. What is cp.dhafi.link Site? Dhafi Quiz Is an online learning ... 於 cp.dhafi.link -

#48.【韓地理】韓國地形&氣候

韓國國土的三分之二是山嶽地帶。朝鮮半島的脊樑是太白山脈 ,山脈東側險峻陡峭、西側與南側則緩慢的傾斜,形成到海岸的平原地帶。從太白山脈又可分出許多 ... 於 hi-korean-language.blogspot.com -

#49.翻轉地理教室- #國中地理心智圖筆記#全球氣候分類... | Facebook

而這一張則是用心智圖的方式來把各種氣候類型進行分類。... ... 讀教科書讀到東北亞,關於朝鮮半島、朝鮮、南韓、北韓等稱呼,突然有種五味雜陳之感… 於 www.facebook.com -

#50.107年最新→「領隊觀光資源概要」 - 考前命題

(A)陸地狹小(B)氣候嚴寒(C)四面環海(D)年溫差小. (B)033. ... 中國某河川流域位於北回歸線以北、秦嶺淮河以南地區,該地區主要以下列何種氣候類型為主? 於 dadonhi.com.tw -

#51.測評網[高二上][地理][第二次段考]複習錦囊

北方的蓋馬高原為熔岩高原,水力、礦產、森林資源豐富,奠定了北韓工業基礎 ... 地質穩定且地形平坦,分為東部山地、中部低地、西部高原等三大地理區; 氣候類型多元. 於 quiz.kut.com.tw -

#52.臺灣氣候

郭文鑠(1978):臺灣農業氣候研究,中央氣象局,臺北,pp.1-266。 陳國彥(1980):臺灣地區年降水量的長期變動,師大地理研究報告,第6期,pp.37-44 ... 於 twgeog.ntnugeog.org -

#53.一、單一選擇題(共54 分/每題2 分) ( )1.印度的棉花生產量豐富

北韓 的農作物生長季較南韓為短,因此北韓糧食不足,飢荒問題較. 為嚴重。 ... 若只考慮緯度因素,請判斷圖(五)中的甲地應屬於哪一種氣候類型? (A)溫帶大陸性氣候. 於 www.easy100.com.tw -

#54.響應TNFD 中信金領航拚永續 - 聯合報

中信金控表示,此舉旨在參考「氣候相關財務揭露建議」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的成功經驗,期能制定企業揭露 ... 於 udn.com -

#55.高二第三冊L2東北亞~韓國 :: 韓國南韓氣候類型 - 韓國住宿訂房 ...

東部的太白山脈沿東海岸向南延伸,是半島的骨幹,支脈大多由東北向西南低降,最後沒入黃海,構成東部海岸平直、西南部多灣澳、島嶼的海岸地形北韓較多山地,南韓平原較多。 於 entry.kragoda.com -

#56.日本群島 日本朝鮮半島 北韓、南韓 - 國中學中國(大陸)

2015年3月25日 — 東北亞年雨量與洋流分布圖. 二、氣候. 1.類型:. 溫帶季風氣候. 2.影響因素:. 1.四面環海. 2.黑潮流經. 3.季風吹拂. 夏季. 東南季風+黑潮暖流. 於 jhgeo8.files.wordpress.com -

#57.區域地理篇

度,因此氣候類型分為:. 1. 北海道氣候:北海道無梅雨的影響,降雨量較本州、四國等 ... 三、南、北韓的比較. 國家. 地形. 氣候. 人口. 農業. 工業. 政治. 首都. 北韓. 於 www.wunan.com.tw -

#58.39.南韓的氣候類型應該為下列何者? (A)熱帶季風氣候 ... - 題庫堂

(A)熱帶季風氣候(B)熱帶雨林氣候(C)溫帶草原氣候(D)溫帶季風氣候。 ... 南韓的氣候類型應該為下列何者? (A)熱帶季風氣候 ... 北韓經濟條件優於南韓的因素是下列何者? 於 www.tikutang.com -

#59.C h 1 世界概說

分布於全球南、北回歸線兩側,全年⾼溫少⾬的是哪⼀種氣候類型? (A)熱帶⾬林 ... 第⼆次世界⼤戰後,朝鮮半島⼤致以北緯多少度為停戰線,分為北韓與南韓? (A) 16 度. 於 163.20.146.11 -

#60.8.

( ) 北韓實施共產主義,較不重視民生工業,加上發展核武受到歐美國家經濟制裁,許多日常生活 ... ( ) 南洋群島的東印度群島橫跨赤道兩側,其氣候類型應該為下列何者? 於 163.23.130.51 -

#61.0 - 名師課輔網

圖為北韓平壤、南韓釜山與日本札幌及鹿兒島四個城市的七月、一月及年均溫資料,依據日本氣候深具海洋性,以及朝鮮半島位居海洋與大陸性氣候的過渡帶等 ... 於 www.qask.com.tw -

#62.北朝鲜气候_朝鲜半岛气候类型图 - 吧如么星座网

其实这次去朝鲜,偶尔会有这样恐惧笼罩在头顶的时刻。不多,但真实不减。有时这种经历混杂着很多东西,难以一一解构,但足以让我当被问到之后会不会再去北韩时,斩钉... 於 www.barumelec.com -

#63.翻開日本史 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

B 日本結構圖俄羅斯中國北海道北韓日本海本州東京四國九州日本黃海韓國東海 ... C 日本氣候分區 E 山下白雨氣候類型日本海側型中央高地型太平洋側型瀨戶內海型南西諸島 ... 於 books.google.com.tw -

#64.大學入學考試中心96學年度學科能力測驗試題 - 社會考科地理 ...

焦點是自由貿易和北韓問題。 ... 布在雲貴、西藏、甘肅等氣候條件差的地區,據此可判斷應為(D)都市人口比例圖。(B) ... 圖七為歐洲四種農業類型的分布圖。請問:. 於 jhsh-geo.weebly.com -

#65.( )3. 以茜想利用寒假到日本滑雪,若考量一地的氣候與緯度,下列 ...

日本氣候深受海洋及季風影響。該國冬夏季風的 ... 朝鮮半島屬於溫帶季風氣候區,半島上的北韓氣 ... 當地應該屬於哪種氣候. 類型? (A) 十一月~二月(B) 三~五月(C) 六~十. 於 163.23.69.2 -

#66.领土与地理ㅣ韩半岛全视角ㅣKBS WORLD Radio

气候. 北韩属温带地区,但受大陆性气候影响,冬季寒冷,夏季炎热。韩半岛的年均气温为10摄氏度。 於 world.kbs.co.kr -

#67.國立台東高中95學年度第二學期高二自然組地理科期末考測驗96

工等輕工業為主,北韓則重國防工業(D)南韓河川水量較豐,水力發電資源. 遠勝過北韓。 9. 日本的年降水量超過1,500 毫米,屬於濕潤氣候區,但本州島上東、西兩岸卻有 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#68.6月【北朝鮮】平壤、開城、妙香山8日《立榮航空》 - 品冠旅遊

北韓 (朝)當地並無旅遊強制保險制度,僅以朝鮮旅遊局規定,旅遊所衍生的相關理賠問題。除台灣旅行社的責任險外,鼓勵 ... 氣溫:氣溫:韓國四季分明,有多種氣候類型。 於 event.pktravel.com.tw -

#69.第四章 東亞與日本

嶺東地方. ______ 民族. 北韓, ______, ______ 民族 ... 位_______氣候內,降水量多且集中於生長季(______)。 ... 氣候類型, 溫帶季風, 溫帶季風. 於 www.sggs.hc.edu.tw -

#70.110年觀光資源概要(包括世界史地ˋ觀光資源維護)[華語ˋ外語領隊人員]

上述「蠻荒之顛」最可能是屬於那一種氣候類型? (A)熱帶沙漠氣候(B)熱帶莽原氣候 ( ) 42.若想感受中國與北韓兩國的邊境貿易,同時走訪丹東與新義州的風景名勝, ... 於 books.google.com.tw -

#71.狼林山脉_搜狗百科

气候类型 温带季风气候. 外文名称Nangnim Mountains ... 北韩中部盖马高原(Kaema Highlands)西边山脉。南北走向,为关北(朝鲜半岛的东北部分)和关西(西北部分)的分界线 ... 於 baike.sogou.com -

#72.高中地理世界地理

(3) 北韓工業基礎(森林、礦產、水力) ... (1) 影響氣候的因素:緯度、洋流、氣團、盛行風、地形、距海遠近… ... 海陸分布位置→由西向東,呈現過渡性的氣候分布. 於 ep.ltivs.eportfolio.cc -

#73.包括中國、日本、韓國、朝鮮和蒙古共五個國家。東亞面向太平

朝鮮(北韓、北朝鮮) ... 國家/地區, 類型, 國家(地區)政體, 國家元首 ... 從氣候類型上看,東部屬季風氣候(又可分為亞熱帶季風氣候、溫帶季風氣候和熱帶 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#74.「南韓氣候類型」+1

氣候 冷溼. 1.受東南季風、暖. 溼黑潮、颱風影. 響→全島多雨. 2.降水量:南多於. 北,東多 ... , 朝鮮半島─北韓、南韓... 二、氣候. 1.類型:. 溫帶季風氣候. 2. 於 pharmacistplus.com -

#75.地(3)解答@ 田木岡刀坊 - 隨意窩

Congo國民中學 地理(3) 解析卷一、單一選擇題(共40分/每格2分) ( )01.0北韓糧食不足, ... 請問:根據南亞的地理位置加以判斷,當地的氣候類型最可能為下列何者? 於 blog.xuite.net -

#76.15. (A)「札幌雪祭」是北海道最具代表性也是最大規模的

請問:日本工業發展以哪些類型為主? | 17. ... 會以地形、氣候. 4.(A)北韓擁有豐富資源,奠定其工業發展的基礎,以下 ... (B)下列有關朝鮮半島氣候特色的描述,何者有誤? 於 www.lgjh.ptc.edu.tw -

#77.韓國氣候類型首爾天氣情報 - Doisof

朝鮮半島(地形, 南韓, 氣候, 北韓) – Coggle Diagram: 朝鮮半島(地形(河流(洛東江(朝鮮半島最長), 漢江(朝鮮半島第4長), 大同江), 地勢(北高南低, 東高西低), ... 於 www.thoemilumen.co -

#78.咸鏡山脈_百度百科

地理位置. 朝鮮半島咸鏡北道. 氣候類型. 温帶大陸性季風氣候. 最高峯. 冠帽峯(2,541公尺〔8,337呎〕. Hamgyong-Sanmaek。朝鮮語作北韓東北部山嶺。 於 baike.baidu.hk -

#79.第四章東亞—亞洲概述和韓國

1950 年代的韓戰,在朝鮮半島對壘的軍隊,除南、北韓軍外,主要來自下列哪些國家? ... 亞洲幅員廣,地形起伏大,故氣候複雜,但缺乏下列何種氣候類型? 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#80.一部主婦口述歷史,記載經濟起飛前的日本家常菜 - CUP

... 相似的料理,亦各具地域特色,像是稱為「雜煮」的年糕湯,便有岩手的核桃雜煮、兵庫的文蛤雜煮、鹿兒島的燒蝦雜煮等多種類型,更反映了在地文化。 於 www.cup.com.hk -

#81.脫北者的美麗與哀愁李冠蓉。私立嶺東高中。高二乙班

北韓 位在30°N~45°N,氣候類型屬於四季分明的溫帶季風氣候。冬季吹西北. 季風,寒冷乾燥;夏季吹東南季風,溫暖潮溼,冬季長而夏季短。由於緯度較高,. 於 www.shs.edu.tw -

#82.高雄市立蚵寮國中104 學年度第二學期地理科第三次段考班級

影響南北韓經濟發展迥異的因素有很多,其中北韓優於南韓的因素是下列何者? (A)地形(B)雨量(C)生長季 ... 請問:該地區的氣候類型應該為下列何者? (A)溫帶季風. 於 www.klm.kh.edu.tw -

#83.A4橫書單欄

(A)佛教信仰(B)種姓制度(C)儒家思想(D)殖民文化; 北韓某政府官員提出一項論點:要超越南韓政府, ... (A) (B) (C) (D); 承上題,該區的氣候類型與中國的哪一地區相似? 於 ntss.fsjh.ilc.edu.tw -

#85.附表二 桃園市105學年度國民中小學教師優良教學示例獎勵計畫 ...

已了解亞洲分區及其位置; 已認識世界概述的氣候類型; 已了解自然環境對人文活動的 ... 今日要介紹的即為朝鮮半島的南韓(大韓民國)與北韓(朝鮮民主主義人民共和國)。 於 ceag.tyc.edu.tw