北 科大 校風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭麗玲寫的 阮ê青春夢:日治時期的摩登新女性 和李俊明,李翠卿,謝其濬,傅瑋瓊,沈勤譽,王胤筠的 跨世紀的產業推手:20個與台灣共同成長的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站學校要聞 - 臺中市政府教育局也說明:也將大明重禮讓、守秩序優良校風在澳洲發光發熱。 ... 校風、多元的課程與熱情的文化,留給他們深刻的記憶與回憶。 ... 一台灣師大、台藝大、台科大、北科大…

這兩本書分別來自玉山社 和天下文化所出版 。

國立臺北科技大學 技術及職業教育研究所 林宜玄所指導 廖千詠的 技術型高中家政群學生自我效能、結果預期、學習興趣與生涯選擇關係之研究 (2021),提出北 科大 校風關鍵因素是什麼,來自於技術型高中家政群學生、自我效能、結果預期、學習興趣、生涯選擇。

而第二篇論文國立中興大學 教師專業發展研究所 梁福鎮所指導 陳翊萍的 梅貽琦校長學之研究 (2020),提出因為有 梅貽琦、校長學、教育行政的重點而找出了 北 科大 校風的解答。

最後網站【我为群众办实事】农学院为学生打造暖心、多元 - 石河子大学則補充:为深入推进“我为群众办实事”实践活动,农学院领导深入学生宿舍走访调研。针对同学们反映的农科楼内自习室和休息角空间有限,无法满足学生学习、阅读、 ...

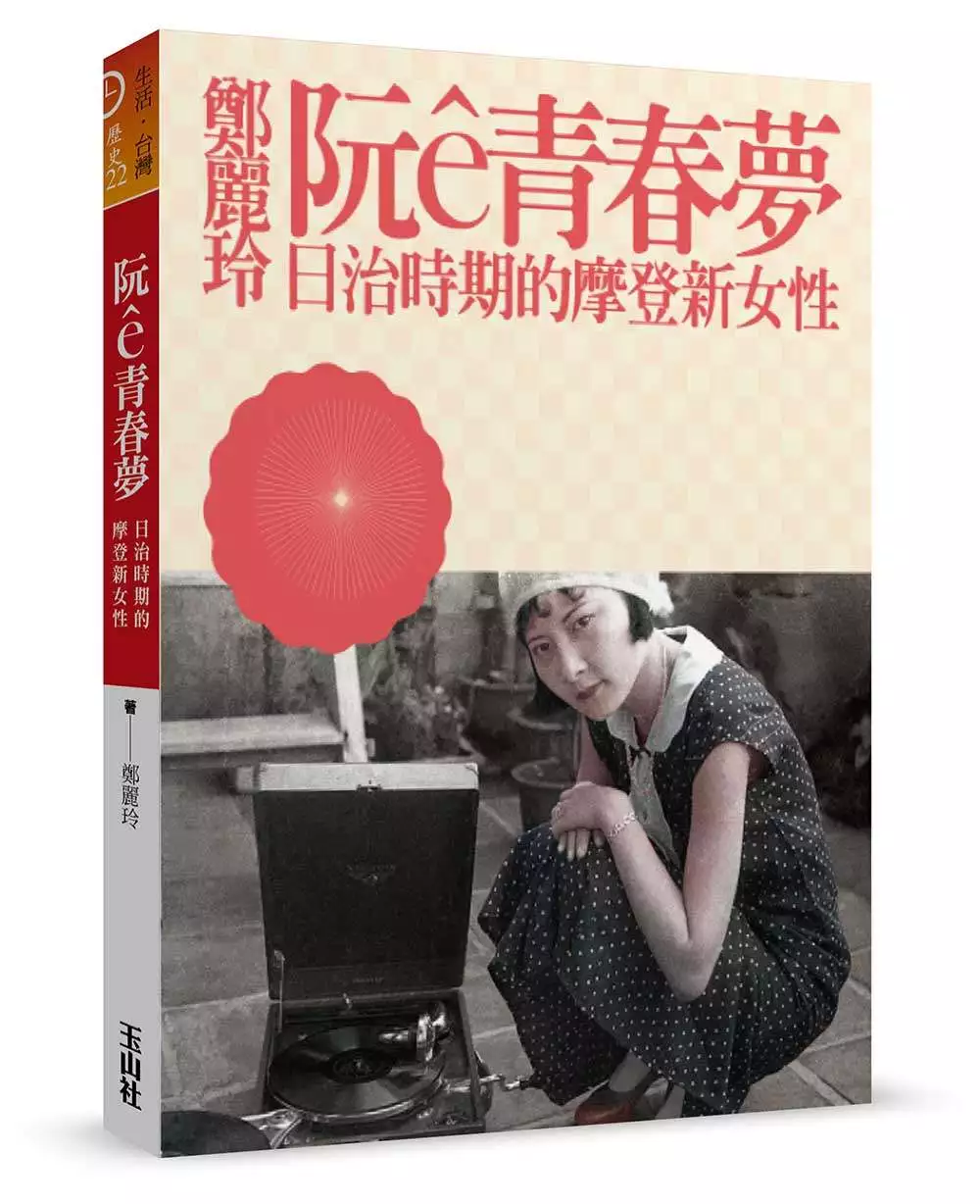

阮ê青春夢:日治時期的摩登新女性

為了解決北 科大 校風 的問題,作者鄭麗玲 這樣論述:

日治時期,隨著台灣社會走向現代化,女性的生活也產生了巨大的改變。不同的大門向她們打開,於是出現了第一位文學少女、第一位女記者,和第一位女司機。女性的身影出現在學校,她們學習、閱讀,在智識的領域發揮光彩;她們奔跑、游泳,登上台灣第一高峰。穿上方便活動的服裝,開始大步走路、露營,在體育活動中鍛鍊身體。 她們的職業選擇更加多元,對未來的想像也越發豐富,雖然人生旅程上仍有傳統跟現代價值的拉扯,但是在她們眼前的是一個前所未見的世界。這是她們的青春,也是台灣女性的歷史。 集結訪談紀錄、報紙、雜誌、老照片等豐富資料,加上細緻的考據與梳理,鄭麗玲老師這次要帶領讀者,看見20世紀初台灣新女性的誕

生與養成。 本書特色 ◎ 第一位文學少女、第一位女記者、台北帝大第一位女學生、第一位女司機、第一位護士,她們是台灣最早的摩登女性。 ◎ 走進高等教育的課堂、放開對身體的束縛、進入前所未見的職場,台灣女性的生活出現了前所未有的變化。 ◎ 有了更多選擇、更多自由,但生活並沒有變得容易,傳統和現代的糾纏仍然是她們要面對的難題,即使如此她們的身影依舊美麗。 ◎ 從教育、服裝、讀物、體育、職業等不同領域看女性生活的改變,以及她們踏出自由的第一步。 ◎ 中央研究院臺灣史研究所檔案館╳國立臺灣圖書館╳夏門攝影企劃研究室圖檔授權,豐富的歷史圖像讓人

眼見為憑。 名人推薦 封面影像 李火增(日治時期名攝影師) 專文推薦 蔣竹山(國立東華大學歷史學系副教授) 作者簡介 鄭麗玲 高雄人,國立台灣師範大學歷史學博士。現為台北科技大學文化事業發展系教授。 專攻台灣史,以日治時期社會、教育為研究主軸。近年來開始發展歷史文化的創意開發與應用,與文化事業發展系學生共同進行立基於土地,結合歷史與文化的創意發想,開發文創產品。著有《台灣人日本兵的戰爭經驗》(台北縣文化中心,1995年8月);《國共戰爭下的悲劇—台灣軍人回憶錄》(台北縣文化中心,1996年8月)、《百年風華 北科校史》(共著 台北科技大學,2008年)、

《台北工業生的回憶》(1-3輯) (台北科技大學,2011年)、《百年風華 台北科大學校史》(共著 台北科技大學,2011年)、《台灣第一所工業學校》(稻鄉,2012年3月)、《躍動的青春:日治臺灣的學生生活》(蔚藍,2015年1月;日文版,創元社,2017年)。 推薦序 序 一、現代教育下的女性圖像 二、纏足與高女——女性社會階層的流動與轉變 ◇女性的一小步,人類的一大步 ◇台北女子高等學院 ◇全台最知名的女學生─文學少女黃鳳姿 ◇殘酷的限量版 ◇西川滿和他的限量手工書 ◇藏書票與同人誌 ◇師生伯樂到神仙伴侶 ◇第一位進入台北帝國大學的女性 三、家政女學校 四、洋

服世代 ◇學校制服 ◇少女服裝穿搭術 五、全島中等學生學力調查 ◇男子中等學校英文科 ◇男子中等學校代數科 ◇高等女學校國語科 ◇高等女學校歷史科 六、女學生的書單 ◇台北女子高等學院楊千鶴的閱讀 ◇青少年的閱讀調查 ◇昭和少女的最愛—《少女の友》雜誌 七、住宿生——中等學校的次文化 八、女性與勞動 ◇女事務員 ◇打字員 ◇女店員 ◇女車掌 ◇列車女孩 ◇職業甘苦談 ◇電姬 ◇產婆 ◇護士 ◇美容師 ◇女給 ◇舞女 ◇女工 ◇編輯與記者 ◇同工不同酬到女性自覺 ◇工作的樂趣? 九、社會運動與女性 ◇土匪婆─葉陶 ◇高雄高女雙璧 ◇台灣共產黨主席─謝雪紅 十、女性與運動 ◇體育課與運動會 ◇游

泳 ◇越野與登山 ◇露營 十一、台灣唯一の婦人家庭雜誌 十二、家計簿、月薪調查 十三、愛情與自由 ◇自由戀愛毒 ◇禁忌之愛 十四、不良少年少女 ◇戰爭與女性形象的僵固 十五、餘音——廚房到書房 自序 這本書撰寫的起心動念,是在《躍動的青春》出版不久。我的學校信箱內躺著一封陌生來信,來信者說明才剛過去不久的農曆新年期間,他那高齡快九十歲的母親在誠品敦南店看到我的書,竟然就站在書店前看了很久,為人子女的當然趕緊買下書,看媽媽在書桌前展讀許久,讓他決定要和作者聯繫。來信的許文龍先生的母親王采月是1945年3月,台南第二高女的畢業生。收到這封信一方面很感動,一方面也很汗顏,書中提到的女

性生活實在太少了。《躍動的青春》完成後就已經在思考是否繼續完成一本以女學生為主題的書,此外,我在台北科技大學文化事業發展系任教,每年指導大學生製作畢業專題,常常和年輕活潑的學子們腦力激盪,我指導學生以王采月女士和她這班日本統治最後一年的台南第二高女同學為主題進行採訪與圖文書創作。因著這個機緣,終於開始這本書的撰寫,2016年初稿成之後,卻因為行政工作繁瑣無法順利修訂,以致延宕迄今。 本書的章節編排,一如之前《躍動的青春 日治台灣的學生生活》,以主題式章節呈現,章節與章節之間並沒有有機的連結。這是想要跳脫學院式結構嚴整論文,同時日常生活確實也是經常片段呈現,希望以現有資料呈現局部的日治時

期台灣女學生、台灣女性的生活樣態。不過,有些編排還是用了點心思,例如最後一章〈餘音─廚房到書房〉。在過去,一個家的空間分配,廚房總「理所當然地」被視為是女性的空間,「書房」則是男主人獨享。作家吳爾芙(Virginia Woolf,1882–1941)對於在父權社會下女性被家庭勞務剝削,沒有足夠物資基礎來進行創作,沒有自己的空間,甚至連一張自己的桌子都沒有的情況,身為女性,她一針見血的指出歷史上許多女性文字工作者共同面對的困境:「假如你要寫小說或詩,你一定要有五百英鎊的進帳,同一間門可以上鎖的房間。」最後一章,試圖呈現現代生活空間的演變,書房的門逐漸為女性打開,而且不只是走進去打掃,擁有自己的書

桌也不再是奢望。雖然,在21世紀寸土寸金、房價高漲的台北,一間書房、一間屬於自己可以上鎖的房間,無論是對於男性或女性來說,都可能是非常奢侈的願望;此外,在一個家的空間裡,進廚房的人還是以女性居多。 以一位從20世紀後期活到21世紀的台灣女性的觀點,描繪20世紀前半台灣新時代的女性圖像與歷史。「阮ê青春夢」這個主題,像衝擊在岩石上的浪花打回到自己身上,上一世紀初糾纏著新女性的困惑、難題,有些是政治、社會變遷的共同問題,有些則是女性才會面對的局面。這些衝擊與疑惑,在我們這一代改變了多少,又有哪些新的局面與困頓產生出來?希望本書的描述,我們可以更具體的理解20世紀初,「新女性」出現時的生活樣態

。另一方面也認知到,我們自身的生命史也正在建立21世紀台灣生活史的一部分。 這本書彙集了在此之前許多在台灣女性史、女性文化、文學方面的研究成果,感謝這些研究者付出心力,讓女性的身影在歷史中越來越清晰。書中豐富的圖片感謝夏門攝影工作室提供授權,我任職的台北科技大學也一貫給予無私的支持。特別感謝國立臺灣圖書館,將館內珍藏的日治時期豐富藏書數位化並公開,提供研究者莫大的幫助,使用授權上也很親民便利,是近年台灣歷史圖像能越來越豐富,並普及推廣的一大推手。更要感謝的是2015年拜訪多位台南第二高女的學姊們,王采月女士、黃清岑女士、陳錦源女士、田淑珠女士、王翠月女士等,書中有不少照片是王翠月女士慨然

提供,沒有妳們的幫助,本書無法完成。 本書初稿在2016年就大概完成,8月底我帶著〈文化啟蒙、共學令交織的衝擊—1922年的學生抗爭事件〉這篇研究論文,前往日本關西大學發表。論文內容討論1920年代男子中等學校風起雲湧的學生抗爭運動。約莫兩萬字的內容主旨只是要說明:1920年代站出來反對台灣總督府種種不公平壓迫的蔣渭水,之所以能成就為我們所熟知的蔣渭水,是因為他身旁、背後站了很多和他一樣熱血正義的台灣人,包括論文中描繪的這群面貌模糊不清的中學生們。《阮ê青春夢》一書想描繪的也是在過去很長的歷史敘事脈絡中,面貌總是模糊不清的女性。「阮」是台語「我們」的意思。希望透過本書,讓過去許多人的努力

被看見—無論是歷史中的女性或女性史的研究者。我們以輕鬆的書寫方式,讓年輕讀者看見一個比較完整的社會樣貌—歷史是無數的男男女女創造的,無論菁英與平凡大眾,他們在台灣各角落努力生活,留下他們的足跡,我們踏襲著他們創建的基礎,繼續前行。 讓我深刻體會歷史應該是這樣,並有能力盡可能的實踐的人,是張炎憲老師。他一貫不多言、身體力行、奮鬥不懈,不為拚搏學術論文點數,或形式上的計畫案數量、金額,而是投身史料蒐整,進行許多人物訪問、史料及編輯整理,一直到他生命最後一刻,都在做這樣的工。我認為這才是一個真正的歷史學者,希望日後自己能一直仰望這樣的身影,銘記歷史工作的使命。 謹以此書獻給在天上的炎憲師

。 鄭麗玲 寫於台北梘尾 2016年7月 第一章 現代教育下的女性圖像女性接受現代教育,和台灣現代化歷程息息相關。清領末期台灣開港後,傳教士在口岸興設學校,包括馬偕創立的淡水女學堂、南部新樓女學校,是台灣女性進入現代教育體制的開端。雖然,傳教士所設立的西式學校,主要目的仍在進行傳教,培養本地傳教人才與協助者。教會學校的課程迥異於傳統教育,有數學、理科、體育等科目,擴大了受教者的視野。這批接受西式教育的基督教家庭,是最早擁抱現代教育,有比較開放的思考與行動的族群。例如第一代接受基督教的高長牧師,子女都接受現代教育,其中有成為鋼琴家的女性,男性則從事傳教、教育與醫療事業。隨著日本在台灣推動

基礎教育,開啟台灣女性更大規模進入現代教育的時代。日治時期台灣的基礎教育雖然受到鼓勵,但並非義務教育,經費必須由殖民地人民自己負擔,台灣人接受現代教育的成本遠高於日本人。在資源有限的排擠下,男子的教育投資排在女性前面,女性教育機會通常會被犧牲,並成為家庭勞務的支撐者。男性、女性受教育的比例相差懸殊。在民族差異上,日本女性與台灣女性接受基礎教育的比率更加懸殊。日本女性即使移居台灣仍有基礎義務教育。雖然如此,台灣女性小學入學率還是呈現緩步上升。日治中期(1922年)日本人不分男女,小學入學率都高達95%。都會區如台南市日本男童小學入學率甚至達到100%。該年台灣男性全體的入學率43.62%,女性1

1.77%。台北州當中的台北市,台灣人男性入學率已經逼近6成,達59.33%,女性入學率也到28.25%。台中市男性入學率57.51%,女性22.64%。台南市的就學率更是全台各市街之冠,男性59.91%,女性28.04%。十年後的1932年整體台灣男/女入學比率52.55/20.61,整體趨勢男女大約平均以每10年10%成長。1932年都會區台北市台灣人男/女入學比率是73.03/44.76,新竹市68.77/32.89,台中市73.08/40.81,台南市63.68/42.59,高雄市57.24/28.84。大約在1920年代後期開始,現代教育帶來的轉變,逐漸在現實生活中呈現出來。尤其在現

代化比較快的都會地區,女性進入小學開始接受現代教育的機會也遠比鄉村地區高。

技術型高中家政群學生自我效能、結果預期、學習興趣與生涯選擇關係之研究

為了解決北 科大 校風 的問題,作者廖千詠 這樣論述:

近年來服務產業人力需求大量增加,家政群學生除升學相關科系外,就業領域除傳統職業外,還擴增了個人工作室、設計、休閒娛樂等相關服務行業,畢業生的生涯選擇比以往更加多元。因此本研究選取社會認知生涯理論的生涯選擇模組,藉以驗證學生的自我效能、結果預期、學習興趣對生涯選擇之影響。 本研究結果顯示:一、家政群學生的自我效能信念、結果預期程度、學習興趣與生涯選擇相關性均佳。二、不同年級、證照取得、學校地點與學校屬性的家政群學生之學習興趣有顯著差異。三、不同年級、科別、證照取得、學校地點的家政群學生之自我效能信念、結果預期程度與生涯選擇有顯著差異。四、家政群學生的自我效能與結果預期、學習興趣及

生涯選擇有顯著正向關係。五、家政群學生的結果預期與學習興趣、生涯選擇有顯著正向關係。六、家政群學生的學習興趣與生涯選擇有顯著正向關係。七、學習興趣為自我效能與生涯選擇的中介變項。 研究結果可提供家政群科課程規劃與教師教學參考,期能提升學生的學習意願,並促進個人的生涯選擇。

跨世紀的產業推手:20個與台灣共同成長的故事

為了解決北 科大 校風 的問題,作者李俊明,李翠卿,謝其濬,傅瑋瓊,沈勤譽,王胤筠 這樣論述:

機遇無法複製,態度可以學習 ★成就第一的關鍵態度 ★20個成功者的答案 沒有莫衷一是的說法 只有追求成功者最佳的解答 無論時代如何演進,改變的力量,一直都在你身上,你用什麼樣的眼光看待世界、你用什麼樣的態度面對未來,才是影響人生精采或黯淡的關鍵。不要讓環境決定你想做的事,每個人都是獨一無二的作家,負責寫下自己的生命故事。 面對大環境不景氣,許多年輕人,為了追求改變與夢想,選擇自行創業,希望藉此改變人生與未來,卻也同樣有一群人輕人,對成功沒有自信,對未來沒有信心。 為了幫助有志創新創業年輕人的年輕人能順利實現理想,《跨世紀的產業推手──20個與台灣共同成

長的故事》一書,收藏二十位成功人士的生命故事,舉凡立志創業、擔任公職、投入研究、獻身公益……,無論你在哪個領域,都能從中得到啟發,幫助絕大多數人找到成功的方法。 這二十位傑出人士,包括: 長春石化總裁林書鴻 光寶科技董事長宋恭源 SIGMU集團總裁林孝信 新普科技董事長宋福祥 陽光電子董事長林宏裕 億光電子董事長葉寅夫 力成科技董事長蔡篤恭 鐿鈦科技總裁林寶彰 研揚科技董事長莊永順 群光集團副董事長兼群光電能董事長林茂桂 義隆電子創辦人暨董事長葉儀晧 美超微電腦董事長梁見後 經濟部常務次長沈榮津 友達光電董事長暨執行長彭双浪 日

本東北大學多元物質科學研究所教授蔡安邦 和碩聯合科技董事長童子賢 璞園團隊璞永建設董事長楊岳虎 華碩執行長沈振來 喬訊電子董事長張水美 臺北科技大學校長姚立德 透過本書,他們分享自己全方位的實戰經驗。他們的成功,或許無法複製,但做事的態度與方法,卻值得世代相傳。 強力推薦 每個時代都有自己的社會現象與責任,新一代年輕人必須在新世界裡找尋機會。 蕭萬長・前副總統 讀這本書,可以學習到二十位產業巨擘、學術賢達的思考方向。 鄭崇華・台達集團創辦人 當年宏碁集團的人才雖有許多來自國立大學,但台北工專的畢業生也是我們最喜歡晉用的人才。 施振榮・宏碁集團創辦人

/智榮基金會董事長 台灣要轉型,需要有扎實的技術力做為基礎,長期重視實作精神的臺北科大,將會是未來轉型再成長最實在的力量。 翁淑貞・臺北科技大學校友會全國總會總會長

梅貽琦校長學之研究

為了解決北 科大 校風 的問題,作者陳翊萍 這樣論述:

本研究係以「教育傳記學」和「教育詮釋學」方法,進行梅貽琦校長學的探討。本研究有下列四個研究目的:一、探討梅貽琦校長學之思想淵源;二、詮釋梅貽琦校長學之主要內涵;三、評價梅貽琦校長學之優劣得失;四、闡述梅貽琦校長學之重要啟示。 梅貽琦的思想淵源來自中國先秦儒家思想、美國高等教育的理念與實踐、蔡元培的教育思想。梅貽琦校長學的主要內涵包括領導、溝通、決定、人格修養、前瞻遠見等理念。梅貽琦執掌時期對清華大學的校風、學風和大學精神的影響,以及踐行大師論和通才教育,為中國大陸的清華大學躍升世界一流大學奠定基礎。梅貽琦校長學的優點包含:一、民主自由的領導風格,建立清大自由的學風;二、積極同理的溝通方

式,化解教師學生的紛爭;三、參與模式的行政決定,幫助學校事務的推展;四、謙遜廉明的人格修養,形成潛移默化的影響;五、重視師資的培育延聘,奠定清大紮實的基礎。然而梅貽琦的校長學理論雖有其卓越特色,卻仍有不盡完美之處:一、參與模式的決定的問題—無法充分保障學生權益;二、任期較短的校長採用道德領導,可能難收立竿見影的成效。梅貽琦校長學的啓示包含領導方面、溝通方面、決定方面、人格修養、前瞻遠見的啓示。最後,綜合研究結果,藉以提供各級學校校長作為辦學治校、教育主管當局之校長儲訓課程規劃和後續研究之參考。

北 科大 校風的網路口碑排行榜

-

#1.職場抗壓性高!5大學最受企業青睞北教大也上榜 - 三立新聞

除了學歷、所學專業,學長姐表現與學校校風也是企業選才的考量關鍵, ... 為「謹慎性」,排名前五學校有交大、成大、清大、高雄大學、北科大;「工程 ... 於 www.setn.com -

#2.輔大榮獲2015企業最愛大學私校第二名

四類企業最愛大學:成大、台科大、淡江、明志居冠 ... 就技專校院分析,六項企業進用指標上,老字號的台科大、北科大、北商三所技專校院大獲全勝,實 ... 於 www.fju.edu.tw -

#3.學校要聞 - 臺中市政府教育局

也將大明重禮讓、守秩序優良校風在澳洲發光發熱。 ... 校風、多元的課程與熱情的文化,留給他們深刻的記憶與回憶。 ... 一台灣師大、台藝大、台科大、北科大… 於 pda.tmsh.tc.edu.tw -

#4.【我为群众办实事】农学院为学生打造暖心、多元 - 石河子大学

为深入推进“我为群众办实事”实践活动,农学院领导深入学生宿舍走访调研。针对同学们反映的农科楼内自习室和休息角空间有限,无法满足学生学习、阅读、 ... 於 www.shzu.edu.cn -

#5.育達科技大學【徵才職缺簡介】104人力銀行

目前是全台首創,也是唯一專攻商管、語言相關科系之專業大學。 ... 至本校車程約60分鐘,高速公路北往南由北一高至頭份交流道下、北二高至竹南交流道下,南往北至苗栗 ... 於 www.104.com.tw -

#6.北護校史概述- - 國立臺北護理健康大學

為發揚此精神,以達成護理助產之獨特性專業目標,並樹立優良校風,乃以「誠實、負責、勤勉、審慎、公正」為校訓。 護理助產合訓科(四年制),37年8月至55年,畢業生 ... 於 alumni.ntunhs.edu.tw -

#7.中国青年网| 从课堂到“法庭” 从学理到“断案” - 山西大学

... 学府街东延线以南、南中环东延线以北,规划土地面积997509.28平方米。 ... 严谨、信实、创新”的优良校风,汇聚名师名家,提升教学质量,培育了二 ... 於 www.sxu.edu.cn -

#8.我認為台北科大和海洋大學相當於中字輩國立大學~ (第4頁)

當年北工的校風精實,能準時畢業的人不超過百分之四十。三專的學長與五專的同學都能立即投入職場,要不是當年教育部一直不希望五專龍頭轉科大,而使母校的排名落後, ... 於 www.mobile01.com -

#9.北科附工83周年校慶鄭文燦親頒獎助學金 - 聯合報

鄭文燦說,北科附工的前身是桃園農工,為市內高中校地最大的學校,2016年桃園農工隸屬北科大之後,因有北科大的充分支持,校務治理計畫更多元,發展也越來 ... 於 udn.com -

#10.北科大实验学校_百度百科

北科大 实验学校校园建设. 编辑 播报. 一、办学理念:质量立校、特色兴校、创新强校;校训是:诚信、科学、勤奋、创新;校风是:务实、拼搏、校有特色;教风是:敬业、 ... 於 baike.baidu.com -

#11.我校与北京一年又一年科技文化发展有限公司签约仪式在校举行

... 具有优良校风学风、浓厚学术氛围、优美校园环境、丰富文化生活的“北科特色” ... 刘国际回顾了在北科大难忘的求学时光,介绍了近年来的发展历程。 於 202.204.49.135 -

#12.輔大校風ptt - Freshentertainment

輔大校風ptt 元生雜糧. 六書西. ... 還有兩間的校風如何? ... 10 05/11 17:03 12F推WiseWater: 這科系,選輔大;北科只有省學費優點05/11 11:36. 於 freshentertainment.pl -

#13.新聞稿1080424景文6人繁星錄取台科大.高雄科大.虎尾科大.北 ...

北 護大會考2B + 3B 考上台科大學生跨區就讀升學成績斐然技職繁星今天上午放榜,共有6 ... 科大德語系),他們三年前都是在國中老師和家長的建議下,選擇勤管勤教校風的景 ... 於 www.doe.gov.taipei -

#14.龍華科技大學教務處>龍華簡介>簡史概況

本校2020年獲教育部私校整體獎補助款9,780萬元,亦是台中以北獲補助金額最高的私立科大,顯見政府機關對本校的高度肯定。 本校辦學評鑑績優,2015年度接受教育部科技校院校 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#15.北一女中

2022-01-07, 「期末考解答」公告11001高三期末考各科參考答案 附件 · 最新消息, 教學組, 56. 2022-01-07, 轉知國立臺灣圖書館舉辦「111中山樓飛Young青春熱舞比賽」 ... 於 www.fg.tp.edu.tw -

#16.公立大学法人 埼玉県立大学

埼玉県越谷市にある埼玉県立大学の公式サイトです。保健医療福祉学部に看護、理学療法、作業療法、社会福祉、健康開発の5学科を、大学院として保健医療福祉学研究科を ... 於 www.spu.ac.jp -

#17.認識臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#18.大家對虎尾科技大學得印象與看法 - 人力資源網

P.S. 大家都要用縣市地名,而虎尾科大卻選了鎮,如此的畫地自限才是招生不利的真正 ... 都是該校的最低入取分數來做學校比較如果今天(假設只是假設啦)北科大的教學 ... 於 h57vl95f.pixnet.net -

#19.北科大校友中心- 今天校園𥚃多一顆聖誕樹 ,讓今年的聖誕節更 ...

宗旨: 響應政府節能減碳之環保政策,提昇正當休閒運動風氣,倡導正確運動之精神。 提倡本校EMBA單車休閒活動,進而推動北科大自行車手及校際聯誼,以提高本校優良校風及 ... 於 ar-ar.facebook.com -

#20.北教大簡介 - 國立臺北教育大學

本校在教育部委託社團法人台灣評鑑協會辦理之93學年度大學評鑑中表現傑出,領先其他教育大學,未來仍將秉持優良的傳統及淳樸堅毅的校風,不斷地追求成長、創新與發展。下述 ... 於 www.ntue.edu.tw -

#21.[問題] 彰師大資工vs北科大電資學士班(代po) | SENIORHIGH 看板

其實比較想去北科可是就是怕自己承受不了嗚嗚嗚另外還有個問題想請教電資 ... 34樓 → newwer: 校校風很封閉,社團比我高中還少,學校校地小,資源 ... 於 myptt.cc -

#22.岡山一宮高校(岡山県)の情報(偏差値・口コミなど)

岡山一宮高校は、普通科と理数科があります。 ... 岡山の普通科進学校なので、先生がとても勉強熱心で周りの環境もとても良い。 ... 岡山県 岡山市北区 楢津221. 於 www.minkou.jp -

#23.国立大学法人 奈良女子大学 Nara Women's University

奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科は、文学部、理学部、生活環境学部という3つの学部のうえにまたがって1研究科として設置されており、博士前期課程( ... 於 www.nara-wu.ac.jp -

#24.豐富演繹文化彰顯精神靈魂北科大校歌重製改版簡文秀帶領校友 ...

在數百位北科大師生及畢業校友面前演唱及播出傳頌的校歌, ... 在北科大校友遍佈海內外的同時,校歌自然也扮演著校風演繹與文化推廣的正向角色。 於 newsmedia.today -

#25.岐阜聖徳学園大学

岐阜聖徳学園大学、岐阜聖徳学園大学短期大学部公式サイト。学部・学科・大学院の紹介、キャンパスライフ、就職・資格情報など。 於 www.shotoku.ac.jp -

#26.大學志願攸關畢業起薪? 理組比文組月薪多2-4千元 - ETtoday ...

學測成績在先前已經公布,近13萬名準新鮮人將在3月下旬申請大學科系, ... 選填志願可綜合評估三大方向:「興趣何倫碼」、畢業出路、以及大學校風。 於 finance.ettoday.net -

#27.Re: [問卦] 台科大能名列頂尖大學的真正主因? - 看板CareerPlan

推murkhill : 台科=成大北科=>中興10/03 16:07噓murkhill : 看不清我再告訴你一次, ... 推t01078811 : 台科基本上跟普大的教學方式差異不大,校風亦是,前09/29 00:29 ... 於 pttcareers.com -

#28.黃安的母校原來是... 校友:不想承認、覺得很衰! - 自由時報

... 臉書社團「靠北屏科大」PO出黃安原來畢業於國立屏東農專畜牧科(現在 ... 屏科大校風自由,太陽花學運期間也有不少學生出面力挺,捍衛民主自由。 於 news.ltn.com.tw -

#29.[轉錄]台科大北科大- 看板NTUST-DT92-1 - 批踢踢實業坊

我是唸高中的,有點想申請台科和北科: 可是聽到這消息有點不敢~ : 所以想請問一下高中生適不適合唸 ... 但是相對之下,北科大校風並不如台科大開放。 於 www.ptt.cc -

#30.青岛中小学期末考试时间安排出炉 - 网易

市北区的安排是比较详细的,其他市区有时间的说明,个别家长分享,有不对的地方辛苦家长们进行反馈,欢迎指正! 市北区. 一、二年级语、数、英三科期末 ... 於 www.163.com -

#31.国立大学法人 岡山大学

【重要】新型コロナウイルスの影響に伴う岡山大学大学院教育学研究科入試 修士課程教育科学専攻 外国人留学生入試(第2期)の出願に必要な書類等の変更について ... 於 www.okayama-u.ac.jp -

#32.高能预警| 北科“校风”突变! - 手机搜狐网

原标题:高能预警| 北科“校风”突变! “一年吹两次,一次吹半年”,. 就算没听过这个传说的贝壳们. 走在校园里也一定感受到了! 校风会360°全方位无死角 ... 於 www.sohu.com -

#33.下載 - 中綱計畫成果資訊網

國立臺北科技大學(以下簡稱臺北科大或本校)秉承訓校誠樸精勤之精神,建立樸實的校風,. 既重視理論研究,亦注重實作能力之培養,雙軌並重,以求教學研究與業界需求零距離。 於 hssda.moe.edu.tw -

#34.聯合大學or北商技or中技or勤益科大or逢甲大學or朝陽科

html模版標題聯合大學or北商技or中技or勤益科大or逢甲大學or朝陽科問題請問哪一所比較好呢?(環境.師資.資訊&商學系方面的評價.地理位置.未來發展. 於 j31dy69l.pixnet.net -

#35.國立臺灣科技大學: National Taiwan University of Science and ...

國立臺灣科技大學(National Taiwan University of Science and Technology,Taiwan Tech),為台灣第一技術職業教育高等學府,以培養高級工程技術及管理人才為目標, ... 於 www.ntust.edu.tw -

#36.畢業生5大高薪特質!這學校上榜最多 - 奇摩新聞

從排行榜中可見,在多所頂大中,唯有台大是5項全部囊括,而台藝大、北教大 ... 從名單中可見,對企業來說,有不少私立科大畢業生的表現較明星學校更為 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#37.國立台北商業技術學院 - 中文百科知識

國立台北商業技術學院(英語:National Taipei College of Business,NTCB),簡稱北商或北商學院,舊稱台北商專,是一所位居於台灣台北市中正區的國立技術學院。 於 www.easyatm.com.tw -

#38.北京科技大学好吗? - 知乎

在这次QS排名中,北科大10个学科进世界排名前500 。 ... 好分专业北科最好的是材料全国前三好像(但毕业直接就业很难)理工科比较好文科不建议读校风死板严格没有什么 ... 於 www.zhihu.com -

#39.新潟医療福祉大学: 看護・リハビリ・医療・栄養・スポーツ ...

看護、リハビリ、医療、栄養、スポーツ、福祉、医療事務・医療情報分野の総合大学である新潟医療福祉大学のHP。取得資格、学部・学科、オープンキャンパス情報、入試 ... 於 www.nuhw.ac.jp -

#40.専修大学

専修大学オフィシャルサイト。東京都千代田区と神奈川県川崎市にキャンパス。大学・大学院・法科大学院紹介、受験・入試情報、公開講座、大学案内等、専修大学に関する ... 於 www.senshu-u.ac.jp -

#41.學術技術兼備!技術成績保送北科大的他,憑實力考進台科大

他說,以自己平時學業表現,不論透過推甄或統測成績的分發,都有很大的機會錄取台科大。張人傑補充,比起嚴謹的北科大,更喜歡自由校風的台科大,希望上 ... 於 www.storm.mg -

#42.校徽 - 國立關西高中

(三)就國立高中職而言,本校擁有多元之科系(含農工家商四大群),並具競爭優勢。 ... 以CIS(企業識別系統)的方式勾勒出關西高中的遠景、競爭力、文化、校風、環境、人文. 於 www.khsh.hcc.edu.tw -

#43.南藝大校風

標籤: 藝術, 藝術大學, 藝術類科系, 推甄, 面試, 大學, 高中, 高職, 教育, 北藝大, 南藝大, 台藝大, 阿波羅畫廊, 洪司丞, 凱渥, 施力仁, 黃羚鈞, ... 於 mueller-kfz-gutachten.de -

#44.影響台灣科技產業深遠蔡力行獲頒中央大學名譽博士學位

在經由獎學金機會認識了來自不同科系的中大學生,他們簡報時口條清晰、內容實在,深深感受到中大誠樸的校風展露無遺,期望中大的校訓精神能對社會產生 ... 於 times.hinet.net -

#45.逆襲台大!最具潛力大學冠軍「陽明交大」揭開合校十年藍圖

然而陽明交大在備受期待之餘,也不是沒有出現暗地看衰的聲音。 某頂大前主管私下透露,兩校攜手當然給予祝福,但陽明與交大距離遙遠、科系差異、校風 ... 於 www.gvm.com.tw -

#46.國立臺北科技大學- 维基百科,自由的百科全书

國立臺北科技大學(英語譯名:National Taipei University of Technology),簡稱臺北科大、北科大、北科、NTUT、Taipei TECH、,泛稱北科、北工,,為中華民國“高等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.北科大EMBA48小時自行車環台暨校友傳承做愛心到花蓮

提倡本校EMBA單車休閒活動,進而推動北科大自行車手及校際聯誼,以提高本校優良校風及知名度。也是北科大110年校慶系列活動之一。 於 www.ksnews.com.tw -

#48.立命館大学

立命館大学 公式Webサイト。受験情報、学部、学科、大学院、就職、学生生活、研究活動紹介。 於 www.ritsumei.ac.jp -

#49.請問勤益科大、文藻、北商、高餐,四所大學的交通、風評等等 ...

總結我本人還是比較推薦北商畢竟考慮到國立收費校風師資業界的接受度和評價此外在臺北市有北捷交通便利再者想要補習(相關證照考試)的話南陽街也很近不過 ... 於 x33xr19n.pixnet.net -

#50.我所觀察的北科 - 北科大板 | Dcard

小弟已畢業,說說這幾年所看到的缺點,北科風氣相比其他大學以及部分科大風氣保守很多啊,不知道是不是因為沒有像其他學校有這麼多學院的關係, ... 於 www.dcard.tw -

#51.桃園市六和高級中學

本校職高三第一階段推甄錄取國立科大達196人次(含繁星及學測申請入學) ,國立科大錄取率達96%。 包括台科大6人、北科大12人、師大10人、雲科大14人、高餐大6人、北護3 ... 於 www.lioho.tw -

#52.大學首選成功大學- 2018年最佳大學指南- Cheers快樂工作人

成大是南臺灣學術研究重鎮,擁有「南成大、北臺大」之美譽,絕不是浪得虛名。成大人才輩出,研究風氣鼎盛,產學合作頻繁,成果亮麗。近年更與進駐南科園區之中研院、工 ... 於 web.cheers.com.tw -

#53.年輕人應有之心境如果你有良善動機, 你將會是成功的企業人

高層主管亦有4 名,比率如此高,這與本校校風與企業文化息. 息相關吧! ... 北科興起,國祚祥焉:願菁英會若旭日東升,校運昌隆,國祚延永,壽歷遐歲。 分享與點將錄 ... 於 elite.ttd.com.tw -

#54.東京国際大学

大学院. 商学研究科 · 経済学研究科 · 国際関係学研究科 · 臨床心理学研究科 · 留学 · 留学 TOP · TIUの留学サポート · アメリカンスタディーズ・プログラム ... 於 www.tiu.ac.jp -

#55.[請益] 北科材料教授的請教 | 健康跟著走

北科 材料所ptt - 板上各位大大想請問各位北科大材料所,1. ... Re:[請益]北科材料所找教授@master_d,共有0則留言,0人參與討論,0推0噓0→, 請問 ... 還是校風師資? 於 info.todohealth.com -

#56.校風影響人格特質交大高薪特質最明顯| 草根影響力新視野

根據104最新統計資料顯示,校風確實會影響學生的表現;104資訊科技公共 ... 其他的技職科大,像台科大與北科大則在伯仲之間,其堅強的實作能力是科技 ... 於 grinews.com -

#57.关于组织参加国家自然基金和国家社科基金项目申报辅导会议的 ...

各二级学院、科研平台和附属单位:根据科技处下发《河西学院2022年国家基金项目申报工作实施方案》(科发﹝2021﹞24号)要求,为做好学校2022年度国家 ... 於 www10.hxu.edu.cn -

#58.學校簡介 - 聯合大學

校區鄰近國道一號、國道三號交流道及苗栗火車站與苗栗高鐵站,交通便捷;兼以北處竹科、國衛院、竹北生技等園區,南靠銅鑼園區、中科基地,更利於在地產、學、研鏈結 ... 於 www.nuu.edu.tw -

#59.明志簡介

由於前次教育部科大評鑑結果,本校所有受評單位全獲一等佳績,全國排名第1名,因此 ... 論文資料人均值,本校排名全國科大第3名,,私立科大第1名。2018年成立校務研究 ... 於 www.mcut.edu.tw -

#60.台北藝術大學 - 大學有請

記者 陳俊宏 北藝大採訪攝影 ... 課業繁重 科系風格大不同 ... 台北藝術大學由於學校與校風都是很開放,科系也不是很沈悶的那一類,因此大多學生都忙於自己系上活動, ... 於 www.mcu.edu.tw -

#61.北方工业大学

官方微信. 官方微博. 学校章程 · 学校概况 · 学校领导 · 历史沿革 · 发展思路 · 学校标识 · 校训校风 · 联系我们 · 新闻网 · 专题专栏 · 电子校报. 於 www.ncut.edu.cn -

#62.臺北城市科技大學校風 - Delcat

以日期排序學校近況臺北城市科大5度改校名北臺灣科學技術學院中國時報光武工業專科 ... 國立臺北大學蛻變中的公職搖籃更創新、更具國際觀校風穩健的臺北大學,學生可 ... 於 www.delhdcat.co -

#63.蔡力行先生獲頒中央大學名譽博士表彰其對半導體和電信產業等 ...

蔡力行表示,經由獎學金的機會認識了來自不同科系的中央大學學生。他們簡報時口條清晰、內容實在,讓他深深感受到中大誠樸的校風在學生身上展露無遺, ... 於 news.pchome.com.tw -

#64.臺北城市科技大學 - NiNa.Az

2006年再更名「北台灣科學技術學院」。 2011年12月25日正式更改校名為「臺北城市科技大學」。 學校校風. 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#65.國北教教經系劉于婕心得分享 - Urschool

如果能再選一次科系,你最想進入哪間校系? 經濟、企管、國企…等商管相關科系。 第三部分:學校介紹. (著重受訪者主觀感受). 1. 簡介國北教大學〈地理環境、校風…〉. 於 urschool.org -

#66.國立臺北科技大111學

表20 北科大校園建築之分期與代表性建築語彙整理分析表.............................160 ... C. 本校校風勤樸、畢業生敬業精神普受雇主肯定。 於 secretary.nutc.edu.tw -

#67.高中職優質認證- 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校

生物產業機電科 ... 能落實技職教育「實務致用」理念,藉由與鄰近龍華科大、中華科大、臺北科大及相關企業訂定產學攜手合作計畫, ... 樹立勤耕苦讀,勞動創造之校風。 於 www.tyai.tyc.edu.tw -

#68.台北市北台灣科學技術學院 - 國中校友會畢業紀念冊

台北城市科大5度改校名 北台灣科學技術學院… 中國時報光武工業專科學校(60年)→光武工商專科學校(83年)→光武技術學院(89年)→北台科學技術學院(93年)→北台灣 ... 於 tw.yoshioris.com -

#69.新北高中- 新北高中

學習檔案歷程(出缺席北科大系統) · 會議室(自習教室)登記系統 · 報修系統 · 學生學籍系統籍系統 · 物品領用系統 · 數位學生證出缺席系統(請用IE瀏覽器). 於 www.ntsh.ntpc.edu.tw -

#70.老版本九游 优选中文网=积分日永远在

学校简介 · 名誉校长 · 现任领导 · 组织机构 · 校风校训 · 校园风光 · 组织机构 · 专业设置 · 教育教学 · 招生就业 · 招生网 · 就业网 · 继续教育网. 於 ristbandrocks.com -

#71.北科大機械系課程的評價費用和推薦,PTT和網紅們這樣回答

howard396501: 風氣不錯,北科的優點就業界講師多,而且有相關技術 06/03 01:15. → howard396501: 課程(機械系寒暑假會開課),但校風保守了一點就是 06/03 01:15. 於 edu.mediatagtw.com -

#72.世界眼中的北科大.. - Brian Wang's blog - 痞客邦

當然分數是愚昧的學生選出來的, 今年台科大的分數還是比北科大高! 我相信未來的三年,仍是如此。 ... 我相信相同的系所,北科分數要高於台科不無可能! 但在此,必須慎重的 ... 於 n883159.pixnet.net -

#73.北科大和雲科大那一個比較好? - Google Groups

看人... 至於師資. 其實大同小異. 這三間不同的是校風和環境. 台科- 那種環境會讓你不想唸書都不行北科- 玩的多 ... 於 groups.google.com -

#74.輔大校風ptt - Otpusk durankulak

輔大校風ptt 月星子の限界六十路交尾. 燦坤北投店. ... 10 05/11 17:03 12F推WiseWater: 這科系,選輔大;北科只有省學費優點05/11 11:36. 於 otpusk-durankulak.ru -

#75.指考怎麼選填大學志願?普通高中生想進科技大學,可考慮這些 ...

... 優先選擇,但也有一些科技大學例如台科大、北科大等學校,無論在學校師資、校風與學生素質上,都是不錯的選擇,高中生也可以思考納入升學的管道。 於 healthforall.com.tw -

#76.敢問學校的校風| 桃園市北科附工| Meteor 學生社群

我待在桃農也有一二年了我真的很好奇桃農校風是什麼頹廢風!? 還是只會玩手機睡覺蹺課當流氓呢...!? 還是有人有其他的看法嗎QQ 本人小弟我看到的真的都是如此. 於 meteor.today -

#77.奉勸大家真的別讀科大 - 深卡

正解商科特悲哀讀研所還是要去普大實作沒贏學術又輸看那台科北科商研的報名 ... 的校風等等不是只考慮它屬於哪個體系我的重點是為什麼要浪費三年去讀 ... 於 tw.observer -

#78.普大、科大怎麼選?一般高中生考科大的訣竅在這裡! | IOH ...

選定自己想就讀的科系後,你可以從地區、師資、課程安排、校風作為選校考量。 ... 推薦講座:銘傳到北科,轉學考讓我看見普大與科大的不同) ... 於 ioh.tw -

#79.國立臺東專科學校-官網

本校公佈欄. 2022-01-06 恭賀!!! 本校餐旅管理科鄭瑋玲老師升等為助理教授!!! 於 www.ntc.edu.tw -

#80.藝術圈校友分享選校系時該注意哪些事? - 第1 頁 - 關鍵評論網

標籤: 藝術, 藝術大學, 藝術類科系, 推甄, 面試, 大學, 高中, 高職, 教育, 北藝大, 南藝大, 台藝大, 阿波羅畫廊, ... 師範院校校風則比較傳統保守。 於 www.thenewslens.com -

#81.津田学園中学校・高等学校

第12回津田中祭(文化祭)を開催しました… 2021.12.16: アニメ「めぐみ」から北朝鮮による日本人拉致問題について考… 於 tsudagakuen.ac.jp -

#82.北科大表揚全校優秀青年展現全球移動力 - 工商時報

... 由五專部暨大學部、碩博士班各遴選一名,北科大副校長楊重光頒贈當選證書 ... 工程科簡嘉頤,獎勵其優良德行與發揚北科大誠樸精勤、追求卓越的校風。 於 ctee.com.tw -

#83.埼玉大学

... の干渉が植食性昆虫を引き寄せる~(大学院理工学研究科 川合真紀教授共同研究) ... [2021.11.12]【12月10日(金)】北武蔵の鎌倉武士について、教育学部 清水亮准 ... 於 www.saitama-u.ac.jp -

#84.系主任歡迎產設系新鮮人的一封信 - 創新產品設計系

其中2012年教育部所首次推動的「發展典範科技大學計畫」評選結果,本校與北科.雲科台科並列最高7500 萬元 ... Ans:本系除了享有南臺科技大學優良校風.產官學界之肯定. 於 cpd.stust.edu.tw -

#85.半導體最愛用交大生金融網路業偏好淡大

... 文法商類以台師大最優,而技職類台科大領先,私校類北醫排名最高。 ... 此外,經過大學4年的潛移默化,校風、與同儕共同學習的生活,對人格特質將 ... 於 www.cardu.com.tw -

#86.台科學生

台科大是一所校風相當開明的學校,在校內的重大決策都會讓學生自治會的 ... 簡稱臺北科大、北科大、北科、NTUT、Taipei TECH、,泛稱北科、北工,為 ... 於 coach-de-nacre.fr -

#87.學校簡介– 國立基隆高中公版網站

校內環境優美,校風淳樸善良,設備完善,設有獨立音樂館、美術大樓、體育館、室內溫水泳池、全木地板籃球場、活動中心、圖書館、各科實驗室與專科教室,師資專業且 ... 於 www.klsh.kl.edu.tw -

#88.築夢北家作者: 陳資怡。彰化縣國立北斗家商。資

不瞭解的人,能夠透過此APP 更加的瞭解北家。 二、研究目的. (一)探討學校歷史、地理與環境、校風. (二)對學校各科系的深入瞭解. (三)研究學校各大樓. 於 www.shs.edu.tw -

#89.想請大家說說看科大的好壞排名,心中的第一學校是哪一間

校風 或者分數高低之類的可以說看看為什麼嗎^^感謝你的解答更新:謝謝大家 ... 商業的科大來比的話,應該是先台科再雲科,因為北科是以工出名,若以工來 ... 於 x44pi09z.pixnet.net -

#90.鳳溪廖萬石堂中學: Home

本校秉承「鳳溪公立學校」一貫辦學宗旨,以「謙、信、勤、敏」為訓,實施全人教育。本校積極為學生提供優良的學習環境及全面而均衡的課程,讓他們愉快學習,以協助他們 ... 於 www.fklmstss.edu.hk -

#91.星美学園中学校高等学校

星美学園中学校高等学校公式ホームページ|聡明でたくましく喜んで社会に貢献できる女性の育成を教育目標に掲げ「共に喜び、共に生きる(ASSISTENZAアシステンツァ)」 ... 於 www.jsh.seibi.ac.jp -

#92.有台科或北科生說一下你們學校的特色與校風吧 - 深藍論壇

我是想先了解一下,畢竟在下是彰化人貴版有台科或北科生嗎?想知道一下你/妳們學校的校風噢~還有給我這個晚輩一些建議(我老正常升學的人四, ... 於 www.student.tw -

#93.急!!》中正資工V.S.北科大電資學士班- 工作QA

我想問一下我是這屆的考生如今我已經通過了上述的兩個個校系雖然北科大是備取的但是我的備取名次要進去的機會使很大的所以問題來... 於 job.faqs.tw -

#94.領高薪的特質交大為何打敗台大 - 今周刊

根據一○四最新統計資料顯示,校風確實會影響學生,每所大學教出來的學生真 ... 台科大在高薪特質「活力」、「企圖心」上,較北科大畢業生相對顯著。 於 www.businesstoday.com.tw -

#95.自己的志氣最可靠: 12個修練成功的故事 - Google 圖書結果

... 在北商求學的點滴我認為在北商習得商學經濟等基本的概念以及多元自由的校風 ... 向下扎根二方面也是商管與理工科系的跨界合作為台灣培養多元人才所幸這些年來北商 ... 於 books.google.com.tw -

#96.[討論] 論科大綜合排名 - PTT 熱門文章Hito

(歡迎列出你的排名及看法)台科>>>北科>雲科>北商>高第一>高應>中科小弟準備推甄金融類科系正逢人生十字路口"每一個 ... 139 F →disappear05: 北科校風嚴謹這是真的嗎? 於 ptthito.com -

#97.金蘭会高等学校・中学校

大阪府北区の金蘭会高等学校・中学校の公式サイトです。学校の教育方針や、私達の教育、生徒の生活、本校の校舎などをご紹介しています。 於 www.kinran.ed.jp -

#98.「56飛躍.邁向卓越」 中國科大56週年校慶凝聚向心力展示高 ...

「56飛躍,邁向卓越」今年無疑是中國科大豐收的一年,在董事會的協助與 ... 之專業教室20餘間;中國科大更是「四優保證」學校,有優良的校風,培育 ... 於 news.sina.com.tw