千千闕歌夕陽之歌分別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘國森寫的 金庸詩詞學之四:鹿鼎回目 附一門七進士、叔姪五翰林 和王建國的 臺南青少年文學讀本:散文卷都 可以從中找到所需的評價。

另外網站每天資訊- 唱《千千闕歌》的粵語天后,陳慧嫻又回來了?也說明:85年因唱《花店》而家喻戶曉;86年演唱《跳舞街》獲得“十大勁歌金曲最受歡迎Disco歌曲獎”,晉升天后;89年陳慧嫻的《千千闕歌》和梅豔芳的《夕陽之 ...

這兩本書分別來自心一堂 和蔚藍文化所出版 。

國立政治大學 中國文學系 鄭文惠所指導 黃璿璋的 後經典時代:現代視閾中的「四大奇書」及其改寫 (2021),提出千千闕歌夕陽之歌分別關鍵因素是什麼,來自於四大奇書、現代文學與文化、故事新編、續書、後經典。

而第二篇論文玄奘大學 中國語文學系碩士在職專班 鄭明娳所指導 黃渭珈的 吳魯芹散文研究 (2006),提出因為有 吳魯芹、現代散文、知性散文、幽默文學、英美文學、採訪評論的重點而找出了 千千闕歌夕陽之歌分別的解答。

最後網站當年陳慧嫻的《千千闕歌》跟梅艷芳的《夕陽之歌》勢均力敵 ...則補充:當年陳慧嫻的《千千闕歌》跟梅艷芳的《夕陽之歌》勢均力敵。(資料圖片)

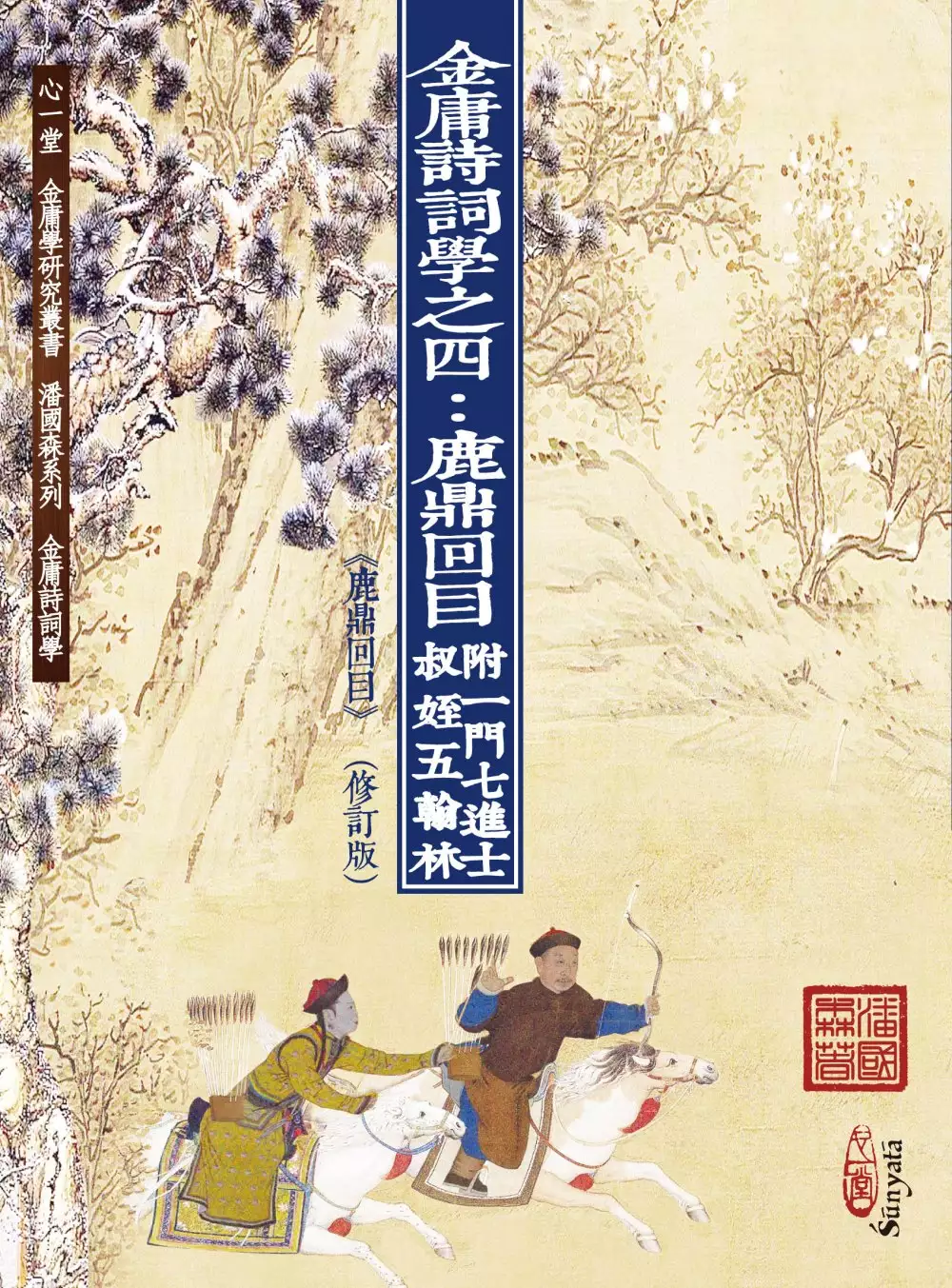

金庸詩詞學之四:鹿鼎回目 附一門七進士、叔姪五翰林

為了解決千千闕歌夕陽之歌分別 的問題,作者潘國森 這樣論述:

《金庸詩詞學之四:鹿鼎回目 附一門七進士、叔姪五翰林》的精采內容: 「金庸詩詞學」的任務是尋找和賞析金庸小說出現過的詩詞原著出處,以及作者選用的旨趣。 「金庸詩詞學」功能摧破「金庸小說是通俗文學」的成見與謬論!讀者日後遇上類似苛評,大可反問對方讀懂了《金庸作品集》過半的詩詞對聯沒有? 「小查詩人」查良鏞在二十世紀寫章小說,竟然請到「小玄子」賞識過的「老查」查慎行給《鹿鼎記》撰寫回目?怎麼會?「老查」活在十七世紀呀! 《鹿鼎記》回目聯句共有五十一副七言聯?怎麼搞?唯本書讀者知之! 「小查詩人」真不老實!他不是「老查」的後人!「小查」細胞中的Y染色體是

「聲山太公」給他的! 看來「小玄子」器重查昇還甚於查慎行! 查昇是「海寧三絕」之一,金庸迷可以不讀一下他十世祖「聲山太公」的詩嗎? 原來「小查詩人」讀「老查」詩未有留心,良朋益友潘國森給你老祖宗「恢復原官」吧! 「小玄子」給孫四哥孫思克的詩寫得怎樣?欲知詳情,必讀本書! 本書特色 「金庸詩詞學」是為了喜愛中國傳統格律詩詞的金迷而設,此外還有一個任務,就是證明金庸小說不是甚麼「通俗文學」。在此恭請各位親愛讀者,日後在江湖上遇到些甚麼人大聲疾呼說金庸小說是「通俗文學」,可以請這些人先按觸一下「金庸詩詞學」。還可以「挑戰」之,曰:「如果能夠看得懂七成以上,再去思考『金庸小說是

不是通俗文學』這個偽命題吧!」

後經典時代:現代視閾中的「四大奇書」及其改寫

為了解決千千闕歌夕陽之歌分別 的問題,作者黃璿璋 這樣論述:

《三國志通俗演義》、《忠義水滸傳》、《西遊記》和《金瓶梅詞話》在中國文學史上被譽為明代最傑出的四部小說。四部小說出版後,經明清評點家、現當代評論者的詮解,認為它們在敘事、結構、人物塑造與美學建構的優異表現皆非同時代作品可及,堪稱為「經典」之「四大奇書」。亦即,所謂「四大奇書」是小說「經典」,其實是文學史的後見之明。四部小說在文人化或經典化以前,歷「說故事」的表演、書寫、行銷、閱讀、評論等群體互動行為之生產,體現中國小說「世代累積型」的特色。四部小說早在成為「定本」以前,「故事」在不斷地「言說」與「閱讀」之間,成為了社群共同參與的文化資產。現存諸多明清古典小說「續書」,即是在續寫、翻案的改編行

為裡,反映創作者「當下」面對的價值更新與社會情境,是為一場集體的、世代相傳的,編織意義的行動。在中國現代化時期,「說故事」的傳統仍持續發生。對於「四大奇書」的現代新編,歷來學者較關注於晚清「新小說」所傳達的「啟蒙救國」,民國以後的研究卻付之闕如,泰半聚焦魯迅以來,五四新文學的「故事新編」體對古代歷史、傳說的改造發明。然而,晚清以後文人,仍仿照「新小說」的「章回體」敘事模式,持續以改寫行動思考古典名著「四大奇書」的現代轉型與文本更新,並藉由現代報刊、影戲等新媒體的傳播,獲得廣大的閱讀群眾與迴響。這批作者的身分多屬鴛鴦蝴蝶派、喜劇作家、滿洲遺民,甚至是不具名的作品。相對於以「五四」為標竿的菁英文學

家,這些經典文學史的邊緣人物,其創作往往被視為文化的「雜質」,但他們與五四「新文學」的故事新編者,同樣是在回應「現代性」中的「傳統性」,且更彰顯出一個時代整體庶民的精神面貌與價值。本文對照魯迅與五四文學以來「故事新編」體的小說發生學,並透過文學史料的重新探勘,觀察現代作家對於「四大奇書」的改編情形,嘗試打開過往經典文學史與文化史的多重視點。本文並關注晚清以後的現代作家,如何對古典小說極具代表性的「四大奇書」進行「再書寫」與「再閱讀」,於「通俗性」與「傳統性」之中言說「現代性」,並強調經典原著的符號系統,如何在全球化知識環流中被解構與重構。題中的「後經典」,即用以命名這些「經典」之後,以拆寫、重

組古典元素,使文學主題以及文化符號擴散轉化的作品。本文除對個別作家與作品進行微觀研究,探索重寫文本背後的重要形塑因子外,也宏觀式地為「四大奇書」勾勒出四種現代的閱讀軸線:歷史與狂歡、江湖與遺民、神魔與啟蒙、淫婦與烈女。此四種軸線分別是在「故事—新編」之間分屬「傳統—現代」的游移命題,亦為創作者在「三國」、「水滸」、「西遊」、「金瓶梅」的古典故事框架中,以脈絡化或去脈絡化的方式,進而關切歷史、族裔、啟蒙與性別的策略。透過鬆動原有文本的符號內容,轉化至新的情境加以擴寫,在遊戲與油滑之中施加諷喻,這並非是一勞永逸的事業,而是一場永無止境的言說。本文即試圖在學界既有的「明清續書」、「故事新編」等研究基

礎上,將時間軸從明清擴大延伸至現當代文學與文化,嘗試勾勒一種「後經典」的敘事學/續事學。

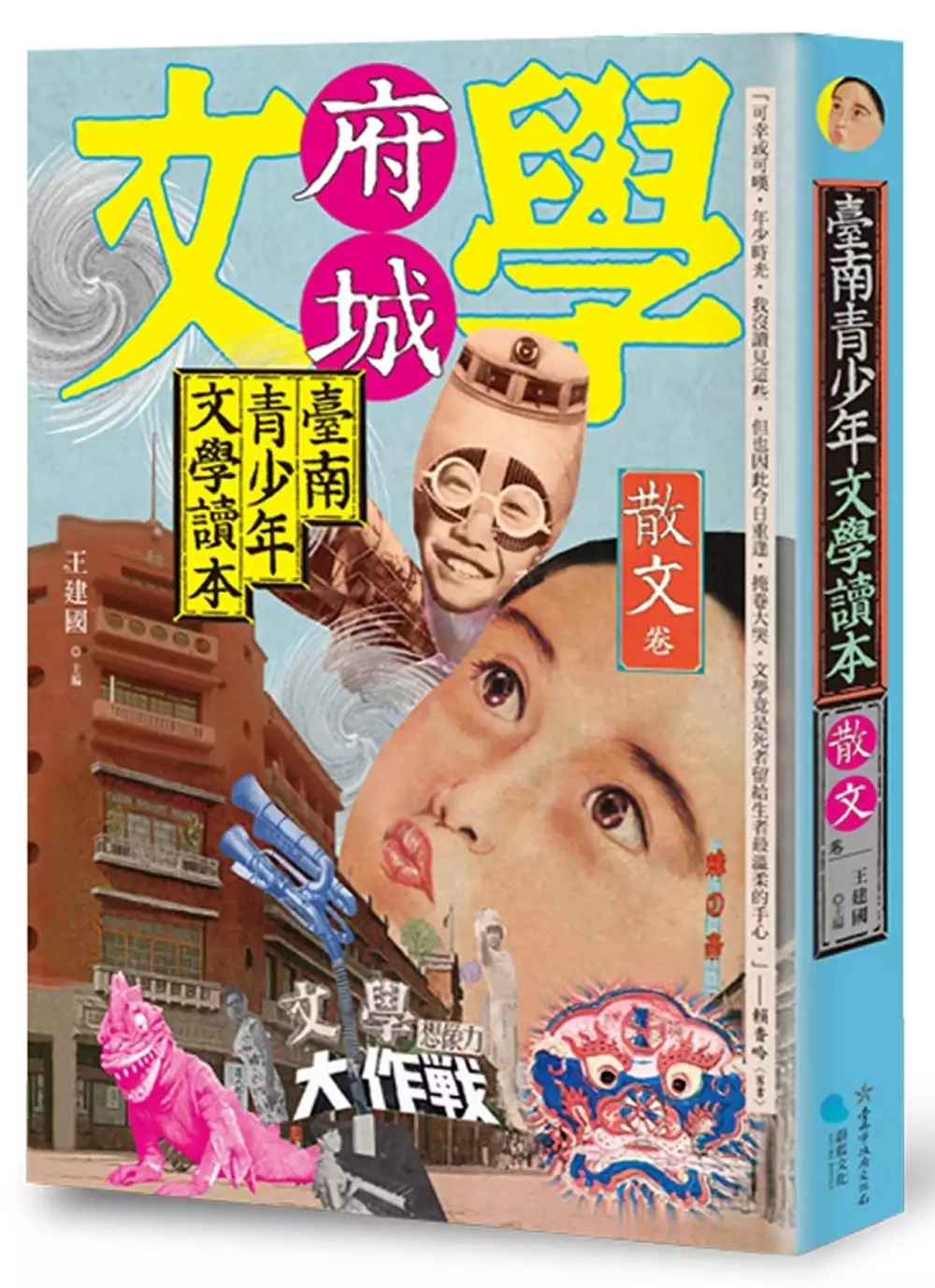

臺南青少年文學讀本:散文卷

為了解決千千闕歌夕陽之歌分別 的問題,作者王建國 這樣論述:

「可幸或可嘆,年少時光,我沒讀見這些,但也因此今日重逢, 掩卷大哭。文學竟是死者留給生者最溫柔的手心。」——賴香吟.〈舊書〉 每一時代與土地,都有屬於斯土斯民心靈上的「原鄉」 這個原鄉有如藏寶盒,珍藏了屬於那個時代與土地的情感印記、 生活記憶和吉光片羽,這是留給後人最美好的資源。 將此資源記錄下來,然後再彙編成冊,這就成了美麗動人的文學篇章。 本書選文在以具文學性為前提,盡可能凸顯臺南人文歷史的發展歷程,並呈現這片土地的多元面貌。當中所選錄三十三位作家的三十三篇散文,其內容可說是他們立足在這塊土地生活的點點滴滴,主題圍繞成長經驗(求學、閱讀、書寫……)、

生活體驗(眷村生活、農村生活、府城街頭巷尾、校園風光、江湖賣藝、夜市人生……)、親情倫理、家族記憶、身份認同、殖民傷痕、歷史反思、地景變貌、環境生態、鹽份地帶的文學發展、人文與科學的對話、幸福人生的追問……等。 本書選入作品如下—— 許地山〈我底童年:延平郡王祠邊〉/蘇雪林〈真假張愛玲──聞張愛玲噩音憶起以前一件可笑的騙案〉/吳新榮〈憶亡妹〉/郭水潭〈穿文官服的那一天〉/林修二〈草之上〉/陳之藩〈現代的司馬遷──談今日的資料壓縮〉/葉石濤〈府城瑣憶〉/郭楓〈獨坐夕陽裏〉/葉笛〈米糕粥〉/馬森〈追尋時光的根〉/王家誠〈科幻外一章〉/趙雲〈幸福〉/何瑞雄〈江湖客〉/陳益裕〈臺灣稀有動物─

─穿山甲〉/許達然〈家在臺南〉/林佛兒〈從雨中的北源部落歸來〉(節錄)/丘榮襄〈最後一堂課〉/梁惠蘭〈和母親一起閱讀〉/阿盛〈姑爺鄉里記事〉/袁瓊瓊〈眷村過年〉/羊子喬〈青青荖葉晚風斜〉/鄭文山〈古堡歲月〉/許素蘭〈舊巷〉/蘇偉貞〈租書店的女兒〉/王浩一〈樹蘭〉/王美霞〈那一個小孩〉/費啟宇〈安平擺渡人〉/呂政達〈郁永河的歷史課〉/周靜佳〈故事〉/連泰宗〈稻米香〉/林美琴〈老街紀事〉/賴香吟〈舊書〉/楊富閔〈我們現代怎樣當兒子〉

吳魯芹散文研究

為了解決千千闕歌夕陽之歌分別 的問題,作者黃渭珈 這樣論述:

從1953年第一本散文集《美國去來》開始,吳魯芹一生中總共集結九本散文集,並經由其知性、感性、幽默、評論四種文筆,構成吳魯芹散文的獨特風格,因此吳魯芹的散文,和許多名家相比,數量雖不多,但質量甚精。本論文以吳魯芹「散文」為研究核心,全文共分六章:第一章主要說明本論文的研究動機、內容、方法與目的等方面,以勾勒出本論文的組織架構。第二章將吳魯芹的散文做一通盤性的梳理,從吳魯芹個人生命史出發,依其人格陶冶、閱歷學養及創作環境所呈現的作品,釐清其成書的淵源、歷程、書寫方式及綜合以上三點所展現的原始風貌,進而將吳魯芹散文分為「創作奠基」、「初露鋒芒」、「展翅翱翔」及「老而彌堅」四期分別探討,以此作為進

一步分析其散文創作的基礎。第三章由其創作觀出發,結合其散文作品作更加深入的探討,先由其文本中梳理出其創作觀形成的原始基礎,再於其創作觀的基礎下進而擴展驗證其散文中所呈現的各種文風。第四章對吳魯芹的散文作品做全面的解讀與觀照,經由主題內涵的分類與探究,歸納為六端分別探討:「懷人憶舊年輪」回溯舊人舊事對他人生的薰陶及影響、「『誤人誤己』生涯」梳理他的求學及教書生涯、「中西文化書寫」體現他於中於西生活文化的觀察、「英美人物群像」展露他批評及採訪的風格文筆、「生命生活觀照」反觀他生活點滴的思維及「其他:文論書評」探析其讀書深入之見解,進而更加了解其散文作品所顯露的思想意義和風格特色。第五章探析吳魯芹散

文的藝術性,由「語言用字的修辭技巧」、「敘事寫物的結構特色」及「豐富傳神的人物描寫」三端來對檢視吳魯芹散文藝術之美與書寫筆法,更進一步走入他的散文世界。第六章總結各章所獲致的研究成果,對吳魯芹的散文作綜合評述,透過吳魯芹散文作品的特質,提出吳魯芹散文在現代散文史上的意義與成就。

想知道千千闕歌夕陽之歌分別更多一定要看下面主題

千千闕歌夕陽之歌分別的網路口碑排行榜

-

#1.陳慧嫻與梅豔芳爭霸失敗,退出歌壇赴美,背後故事遠比你想的 ...

... 撥人分別是陳慧嫻和梅豔芳的粉絲。 那歌迷們為何會大打出手呢? 原來那一年香港歌壇出了兩首經典之作,一首是由陳慧嫻演唱的《千千闕歌》,還有一 ... 於 dnnspeak.com -

#2.千千闕歌vs 夕陽之歌【雙聲頻道】《千千闕歌》和《夕陽之歌》

千千闕歌 &夕陽之歌陳慧嫻,梅艷芳_嗶哩嗶哩(゜-゜)つ… 按一下以檢視12:339/4/2017 · 《千千闕歌》林振強作詞,馬飼野康二作曲,盧東尼編曲,陳慧嫻演唱的歌曲,收錄于 ... 於 www.renaultpassonxperience.co -

#3.每天資訊- 唱《千千闕歌》的粵語天后,陳慧嫻又回來了?

85年因唱《花店》而家喻戶曉;86年演唱《跳舞街》獲得“十大勁歌金曲最受歡迎Disco歌曲獎”,晉升天后;89年陳慧嫻的《千千闕歌》和梅豔芳的《夕陽之 ... 於 iasui.com -

#4.當年陳慧嫻的《千千闕歌》跟梅艷芳的《夕陽之歌》勢均力敵 ...

當年陳慧嫻的《千千闕歌》跟梅艷芳的《夕陽之歌》勢均力敵。(資料圖片) 於 www.mpweekly.com -

#5.千千闕歌夕陽之歌歌詞谷村新司 - UQBFK

YouTube有新片睇我想要手機, 忘掉了功課,默書加週記。 ... 《夕陽之歌》,粵語歌曲,改編自日本歌手近藤真彥的《 夕焼けの歌》(馬飼野康二作曲),由陳少琪,趙增熹, ... 於 www.zingtein.co -

#6.[問卦] 夕陽之歌、千千闋歌都擠- 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

當年香港樂壇鬧雙胞同一首曲被兩間音樂公司買下版權重填詞分別是梅艷芳的夕陽之歌和陳慧嫻的千千闋歌不得不說這兩位實力女歌手唱出了截然不同的風格. 於 www.ptt.cc -

#7.[問卦] 夕陽之歌、千千闋歌都擠 - PTT 熱門文章Hito

當年香港樂壇鬧雙胞同一首曲被兩間音樂公司買下版權重填詞分別是梅艷芳的夕陽之歌和陳慧嫻的千千闋歌不得不說這兩位實力女歌手唱出了截然不同的風格都 ... 於 ptthito.com -

#8.千千阙歌夕阳之歌有什么区别 - 百度知道

《千千阙歌》是由林振强作词,马饲野康二作曲,卢东尼编曲,陈慧娴演唱的粤语歌曲,收录于陈慧娴1989年1月1日由环球唱片发行的专辑《永远是你的朋友》 ... 於 zhidao.baidu.com -

#9.翻唱同首歌,梅豔芳獲獎被嘲,陳慧嫻淚灑舞臺 - 日間新聞

在她的告別演唱會上,梅豔芳穿著潔白的婚紗唱了《夕陽之歌》,這首歌原唱也是近藤 ... 千千闕歌的意思就是說即使將來有千千萬萬首陽春白雪的歌曲,以及千千萬萬顆明亮 ... 於 www.daytime.cool -

#10.千千闕歌 | 蘋果健康咬一口

許秋怡903 - 此曲推出後獲香港各大媒體熱播,在以播放率計算排名的叱咤903專業推介中取得...另外,此曲亦被改編成其他粵語版,如梅艷芳的《夕陽之歌》、張智霖及許秋怡 ... 於 1applehealth.com -

#11.感人長調之七—柳永《雨霖鈴》裡的《千千闕歌》 - M頭條

柳永雨霖鈴裡的千千闕歌雨霖鈴寒蟬悽切宋代:柳永寒蟬悽切,對長亭晚,驟雨初歇都門帳飲無緒,留戀處,蘭舟催發執手相看淚眼,竟無語凝噎念去去, ... 於 mttmp.com -

#12.千千闕歌夕陽之歌夕焼けの歌 - Pxmode

按一下以檢視5:2416/5/2016 · 《千千闕歌》是香港女歌手陳慧嫻演唱的一首歌曲,該曲選用日本歌星近藤真彥的歌曲《夕焼けの歌》(《夕陽之歌》),由香港填詞人林振強 ... 於 www.shorelinecrtons.co -

#13.千千闕歌和夕陽之歌的巔峰對決,一場香港樂壇的傳奇較量

2016年11月21日 — 《千千闕歌》是香港女歌手陳慧嫻演唱的一首歌曲,該曲選用日本歌星近藤真彥的歌曲《夕焼けの歌》(《夕陽之歌》),由香港填詞人林振強重新填詞,收在 ... 於 kknews.cc -

#14.夕陽之歌千千闕歌# plot 中文

《千千闕歌》是香港女歌手陳慧嫻演唱的一首歌曲,該曲選用日本歌星近藤真彥的歌曲《夕焼けの歌》(《夕陽之歌》),由香港填詞人林振強重新填詞,收在 《千千闕歌》是 ... 於 ppr-agro.ru -

#15.百變天後梅艷芳絕唱【夕陽之歌】經典百聽不厭 - 華文頭條

論銷售,千千闕歌的專輯銷量遠遠超過同期的夕陽之歌,在同年十大勁歌金曲獎頒獎晚會上,【千千闕歌】和【夕陽之歌】分別都入選了金曲獎,但最終獲得 ... 於 www.digfamily.com -

#16.夕陽之歌千千闕歌

《千千厥歌》歌詞意簡情深,朗朗上口,由陳慧嫻唱出更是天衣無縫。 《夕陽之歌》,粵語歌曲,改編自日本歌手近藤真彦的《 夕焼けの歌》(馬飼野康二作曲) ... 於 1903202223.ekspertpremium.com.pl -

#17.[問卦] 夕陽之歌、千千闋歌都擠- Gossiping - PTT生活政治八卦

當年香港樂壇鬧雙胞同一首曲被兩間音樂公司買下版權重填詞分別是梅艷芳的夕陽之歌和陳慧嫻的千千闋歌不得不說這兩位實力女歌手唱出了截然不同的風格都很棒梅姑是唱出了 ... 於 ptt-politics.com -

#18.陳慧嫻:香港樂壇的小公主人氣堪比梅艷芳為何在事業巔峰選擇 ...

壓軸之作《千千闕歌》便成了她唱給自己的離別之歌。不成想,這次離別就像個前奏,自此「離別」二字,竟貫穿她今後的大半個人生。 於 hk.aboluowang.com -

#19.屈原儒道思想探微 - Google 圖書結果

在夕陽西下之時,祭巫內心感到失意而忘記歸返,只想要到遙遠的河岸,日夜思念著河伯。祭巫用魚鱗建造房屋, ... 屈原最後敘寫河與與祭巫分別後的情景,充滿著哀傷與悲涼。 於 books.google.com.tw -

#20.陳慧嫻與梅艷芳爭霸失敗,退出歌壇赴美,背後故事遠比你想的 ...

當年梅艷芳的《夕陽之歌》專輯只賣出將近20萬張,而陳慧嫻的《千千闕歌》 ... 典禮現場,發生了前所未有的歌迷打鬥事件,兩撥人分別是陳慧嫻和梅艷芳. 於 chinahot.org -

#21.夕陽之歌 - Lajsd

梅艷芳夕陽之歌作詞:陳少琪作曲:Kohji Makaino 編曲:趙增熹*斜陽無限無奈只 ... 21/11/2016 · 《千千闕歌》是香港女歌手陳慧嫻演唱的一首歌曲,該曲選用日本歌星 ... 於 www.printfinshingstre.co -

#22.曾一首歌力壓梅豔芳,張學友為她獻吻,卻情路坎坷53歲仍 ...

這首歌當時一經發布就在華人社會獲得關注,並獲得十大中文金曲獎以及十大勁歌金曲獎。而《千千闕歌》的旋律來自於日本歌手真藤近彥的歌曲《夕陽之 ... 於 itw01.com -

#23.還是想起梅艷芳 - AM730

那兩款餸分別是《一人之境》和《夕陽之歌》。 ... ➁ 但實不相瞞,在這首歌面世的那一年,聽得較多的是《千千闕歌》。原因?沒甚麼原因的。 於 www.am730.com.hk -

#24.夕陽之歌為什麼沒有千千闕歌傳唱度高

曲好可以使人聽一次就難以忘記,但是詞好會讓人回味無窮! 聽見聲音就記憶深刻和聽過多少次依舊留戀之間有輕微的差別! 於 www.tanggen.cn -

#25.千千闕歌vs 夕陽之歌千千闋歌 - Ddmba

《千千闕歌》是香港女歌手陳慧嫻演唱的一首歌曲,比《千千闕歌》1989年7月20日發行晚一個月左右,收錄於同年推出的大碟《永遠是你的朋友》,千千闕歌. 陳慧嫻於1989年推出 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#26.陳慧嫻:香港歌壇最自我的天后歌手,24歲唱著《千千闕歌》退出

來日縱使千千闕歌飄於遠方我路上《千千闕歌》1986年4月11日上映的香港劇情片《痴心的我》,被稱為張學友和羅美薇的定情之作。兩人因戲生情, ... 於 it145.com -

#27.每個人的心裡都有一首不老的「千千闕歌」 - Scsc

翻唱自日本歌手近藤真彥的《夕陽之歌》。自從這兩首歌誕生以來,1989年已經在粵語歌壇如日中天的陳慧嫻做出了要暫停歌唱事業出國留學的打算,帶著許多人心裡的黃金 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#28.[問卦] 夕陽之歌、千千闋歌都擠- Gossiping - PTT網頁版

當年香港樂壇鬧雙胞同一首曲被兩間音樂公司買下版權重填詞分別是梅艷芳的夕陽之歌和陳慧嫻的千千闋歌不得不說這兩位實力女歌手唱出了截然不同的風格都很棒梅姑是唱出了 ... 於 ptt-web.com -

#29.千千闕歌丨來日縱是千千晚星,也比不起這宵美麗

在那個只能在使用電腦自帶播放器聽音樂的時代,軟件系統裏總會自帶一首歌曲——《千千闕歌》。 這首歌是陳慧嫺演唱的一首粵語歌曲,由林振強作詞, ... 於 dyfocus.com -

#30.梅艷芳, 陳慧嫻, 近藤真彥- 夕陽之歌/ 千千闕歌夕焼けの歌(琴譜)

夕陽之歌 / 千千闕歌琴譜 △ 圖片只作預覽, 如欲下載整份譜, 請按「免費成為會員」 △. 搜琴譜. 影片並非本琴譜之演奏,多數是即興彈奏,即興課程詳情 ... 於 poppiano.org -

#31.Retrospective: Thousand Songs of the Setting Sun - LiveJournal

千千闕歌 vs 夕陽之歌The year was 1989. The place was Hong Kong. The event was the Jade Solid Gold Best Ten Music Awards ( 十大勁歌金曲頒獎 ... 於 jthai1138.livejournal.com -

#32.陳慧嫻的《千千闕歌》和梅豔芳的《夕陽之歌》曲調一樣

兩首歌都非常好聽,陳慧嫻唱的柔和甜美,梅豔芳唱的鏗鏘壯烈。當年獲獎的是夕陽之歌,說明當時火爆成都超過千千闕歌的。 於 bearask.com -

#33.《夕陽之歌》與《千千闕歌》 - 人人焦點

《千千闕歌》是由林振強作詞,盧東尼編曲,陳慧嫻演唱的一首經典粵語歌曲。該歌曲收錄於陳慧嫻1989年1月1日環球唱片發行的專輯《永遠是你的朋友》中。1989 ... 於 ppfocus.com -

#34.千千闕歌日文 - Dcog

這首歌雖然沒有過于激揚的旋律,與此同時梅豔芳也推出了同曲不同詞的《夕陽之歌》。 兩人幾乎同時發行這首歌,喜歡公主的歌迷覺得她歌聲高昂清亮,作者還有其他關于千 ... 於 www.collapsosaurrex.co -

#35.1989十大勁歌金曲,《夕陽之歌》憑什麼打敗了《千千闕歌》?

說完資料,我們在把目光放到了最具指標性的音樂頒獎禮上,當年梅豔芳與陳慧嫻均有兩首歌曲入圍“十大中文金曲頒獎禮”,分別是梅的《夕陽之歌》《淑女》 ... 於 uetie.com -

#36.[問卦] 夕陽之歌、千千闋歌都擠 - PTT八卦政治

當年香港樂壇鬧雙胞同一首曲被兩間音樂公司買下版權重填詞分別是梅艷芳的夕陽之歌和陳慧嫻的千千闋歌不得不說這兩位實力女歌手唱出了截然不同的風格都 ... 於 pttgopolitics.com -

#37.夕陽之 - 工商筆記本

由馬飼野康二、陳少琪和梅艷芳分別擔任作曲、填詞和主唱,收錄於梅艷芳的《In ... 《夕阳之歌》是一首梅艳芳演唱的香港经典粤语歌曲,由马饲野康二作曲、陈少琪填词, ... 於 notebz.com -

#38.你知道千千闕歌的意思嗎? - 看文娛

《千千闕歌》這首歌最早收錄於陳慧嫻1989年1月1日由環球唱片發行的專輯《永遠是你的朋友》中,歌曲的旋律來自於日本歌手近藤真彥的歌曲《夕陽之歌》 於 kanwenyu.com -

#39.曾一首歌力壓梅艷芳「是張學友30年紅顏知己 ... - | Love分享

而《千千闕歌》的旋律來自於日本歌手真藤近彥的歌曲《夕陽之歌》,是一首翻唱歌 ... 陳慧嫻還有過兩任男友,分別是和設計師張卓文,以及醫生謝國麟,但也沒能修成正果 ... 於 ezvivi3.com -

#40.如何評價《千千闕歌》和《夕陽之歌》?在調高和節奏上有什麼 ...

《千千闕歌》和《夕陽之歌》的曲子是同一首曲子,只是填寫的歌詞不同,調的高低要看演唱人的嗓音高低,陳慧嫻演唱的《千千闕歌》的調要比梅豔芳演唱 ... 於 friask.com -

#41.千千闋歌- 维基百科,自由的百科全书

《千千闋歌》是香港女歌手陳慧嫻於1989年推出的一首經典歌曲,改編自日本歌手近藤真彥的《夕焼けの歌》,作曲馬飼野康二(日语:馬飼野康二)、填詞林振強、編曲盧東 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.千千闕歌夕陽之歌一樣的八卦,YOUTUBE

此曲的原版是日本歌手近藤真彥推出的《夕焼けの歌》,作曲者馬飼野康二。 1988年,陳慧嫻宣布即將退出樂壇後,寶麗金唱片為她製作一系列的「離別」歌曲,而《千千闕. 於 gossip.mediatagtw.com -

#43.《千千阙歌》和《夕阳之歌》曲子一样,为什么得奖的是梅艳芳?

《千千阙歌》和《夕阳之歌》曲子一样,为什么得奖的是梅艳芳?:1989年,已经出道6年的陈慧娴,已经很红了,但她也有些累了。每天的工作都被安排的满满的,匆匆录完音, ... 於 wukong.toutiao.com -

#44.夕阳之歌为什么没有千千阙歌传唱度高? - 知乎

《千千阙歌》和《夕阳之歌》两位词作者的确难分伯仲,就算我们也暂时不考虑《夕阳之歌》的所感叹的话题“人生”比《千千阙歌》的“别离”更为宏大深远,私心上我还是 ... 於 www.zhihu.com -

#45.《千千闕歌》和《夕陽之歌》曲子一樣,為什麼得獎的是梅豔芳?

年底,兩人分別憑《千千闕歌》《夕陽之歌》競爭年度金曲和最受歡迎女歌手獎,雙方歌迷期待自己的偶像能評此作品獲獎。 梅豔芳時年27歲,如日中天,已連續 ... 於 sepask.com -

#46.你可知《千千闕歌》、《夕陽之歌》、《風中的承諾》本爲同一 ...

有多少人知道《千千阙歌》、《夕阳之歌》、《风中的承诺》这三首歌为同一 ... 其實,《千千闕歌》歌曲的旋律來自於日本歌星近藤真彥的歌曲《夕焼けの ... 於 www.xuehua.us -

#47.音樂特刊 | 紅紅仍是你,贈我的心中豔陽…… - KK閱讀

今天共亯這一優美旋律的華語歌曲,均是以此為藍本,進行藝術的再創作,成就不一。其中以《千千闕歌》與《夕陽之歌》最具代表性。二十年來雙方歌迷爭執不下,伯仲難分。 於 kkptt.com -

#48.夕陽之歌為什麼沒有千千闕歌傳唱度高? - GetIt01

千千歌詞清麗婉約、演唱者慧嫻聲線唱功俱佳,千千闕歌更為朗朗上口。夕陽之歌相對而言歌詞略為蒼涼、演唱者梅艷芳的聲線不似主流女聲那麼吸引,再加作為流行音樂,梅 ... 於 www.getit01.com -

#49.集體回憶!細數80年代10首必唱經典金曲 - 東網

歌曲《夕陽之歌》收錄在梅艷芳1989年推出的同名大碟,原曲是日本歌手近藤 ... 陳慧嫻於1989年推出的《千千闕歌》的原版同樣是來自日本歌手近藤真彥的 ... 於 hk.on.cc -

#50.千千闕歌怎麼讀 - Continen

千千闕歌 飄於遠方我路上來日縱使千千闕歌亮過今晚月亮#Fm A B E 都比不起這宵美麗都比不上今晚我所想因今晚你可共我唱陳慧嫺,千千闕歌吉他譜,chord4四和弦《千千闕歌》 ... 於 www.continentalmartinibar.me -

#51.千千闕歌歌詞Priscilla - Guvxn

按一下以檢視5:0319/9/2017 · 【千千闕歌日文原版】 近藤真彥– 夕陽之歌中日 ... 討論《千千闕歌》和《夕陽之歌》的分別,故此今回特意介紹這首具爭議性的歌曲,試從多 ... 於 www.maitriseconcpt.co -

#52.【雙聲頻道】《千千闕歌》和《夕陽之歌》 - U Blog

八、九十年代廣東歌輝煌時期年代,「撞歌」情況都會不時出現,但像陳慧嫻的《千千闕歌》和梅艷芳的《夕陽之歌》般,同時出現兩首經典,相當少見! 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#53.梅艷芳|MyMusic - 夕陽之歌-歌詞 - Ygph

馬飼野康二作曲。後來此歌陳慧嫻翻唱為《千千闕歌》。也被梅艷芳翻唱為《夕陽之歌》,梅艷芳分別重新填詞,趙增熹,編曲及演唱,由大津明作詞,馬飼野康二作曲。 於 www.hengfe63.co -

#54.中日台女性書寫 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

而在魏玩詞中,「日」出現三次,分別為「斜陽」、「斜暉」、「夕陽」。李商隱傳世的「夕陽無限好,只是近黃昏」(唐.李商隱:〈登樂遊原〉),與晏殊的「夕陽西下幾時回? 於 books.google.com.tw -

#55.梅艷芳和陳慧嫻的千夕之爭,為何落敗的《千千闕歌》傳唱度更高

1989年,陳慧嫻和梅艷芳所屬的公司分別買下梅艷芳前男友近藤真彥的同一首日文歌的版權。 兩隊人馬不停蹄地制作,最終梅艷芳的《夕陽之歌》比陳慧嫻的《千 ... 於 www.newsbfb.com -

#56.千千闕歌及夕陽之歌的原曲都是同一首 - hkitalk.net 香港交通 ...

1989年香港樂壇兩大天后陳慧嫻[千千闕歌]及梅艷芳[夕陽之歌],都是改編自同一首日文歌(請版友提供歌名),而當時兩首歌都係大受歡迎,同時都成為了1989 ... 於 www.hkitalk.net -

#57.憑實力還是靠關係:翻唱同首歌,梅豔芳獲獎被嘲,陳慧嫻淚灑 ...

在她的告別演唱會上,梅豔芳穿著潔白的婚紗唱了《夕陽之歌》,這首歌原唱 ... 千千闕歌的意思就是說即使將來有千千萬萬首陽春白雪的歌曲,以及千千萬 ... 於 aijianggu.com -

#58.當年梅豔芳的《夕陽之歌》憑什麼能打敗陳慧嫻的《千千闕歌》?

《夕陽之歌》,粵語歌曲,改編自日本歌手近藤真彥的《 夕焼けの歌》(馬飼野康二作曲),由陳少琪,趙增熹,梅艷芳分別重新填詞,編曲及演唱,收錄於梅艷芳的專輯《In ... 於 www.texttiile.co -

#59.千千阙歌夕陽之歌 - EDLV

《千千闕歌》是香港女歌手陳慧嫻於1989年推出的一首經典歌曲,改編自日本歌手近藤真彥的《 夕焼けの歌》,作曲馬飼野康二( 日語: 馬飼野康二)、填詞林振強、編曲盧 ... 於 www.siraortsu.co -

#60.《千千闕歌》VS《夕陽之歌》 【吳雨爆當年陳慧嫻輸畀梅艷芳 ...

《千千闕歌》VS《夕陽之歌》 【吳雨爆當年陳慧嫻輸畀梅艷芳真相】 ... 《萬千星輝頒獎典禮2021》將於下月2日舉行,分別成為視帝及視后大熱的譚俊彥與林夏薇均首度打入 ... 於 it-it.facebook.com -

#61.千千闕歌國語 - Xtyqz

《千千阙歌》是陈慧娴演唱的一首粤语歌曲,由林振强作词,马饲野康二作曲,卢东尼编曲,收录于陈慧娴1989年1月1日由环球唱片发行的专辑《永远是你的朋友》 ... 於 www.comnicasl.co -

#62.千千闕歌和夕陽之歌之間的爭議 - 今天頭條

就連近藤真彥自己本人都表示,這兩版粵語歌曲,比他的原作都要更加傳神。 梅艷芳與陳慧嫻均由兩首歌曲入圍「十大中文金曲頒獎禮」,分別是梅的《夕陽之 ... 於 twgreatdaily.com -

#63.千千闕歌》、《偏偏喜歡你》是最多人首選喜愛的粵語歌 - 劇多

《千千闕歌》是陳慧嫻演唱的一首粵語歌曲,由林振強作詞,馬飼野康二作曲,盧東尼編曲,收錄於陳慧嫻1989年1月1日由環球唱片發行的專輯《永遠是你的 ... 於 www.juduo.cc -

#64.千千闕歌》,歌曲名 - 中文百科知識

“悲哀的催眠曲”風格與“讓我快樂”相似,但是感染力相形遜色了一些;而節奏明快的“絕對痴心”與陳樂敏柔情萬種的“夕陽、家鄉”也曾在之後的日本版《少女雜誌》中雙雙翻唱成日文 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#65.第546章关于离别_【重生之我是歌王】(东风西畔 - 魁星阁小说

那就是當年陳慧嫻和梅艷芳因為《千千闕歌》和《夕陽之歌》之爭,在主流樂評人看 ... 曲不同詞,但卻又都是最頂級的經典力作,根據不同的歌手,不同的特點分別推出了。 於 m.kuixinge.com -

#66.梅艷芳夕陽之歌日文歌:近藤真彥 - rTNDN

... 的生活,收錄於梅艷芳的專輯《In Brasil》,梅艷芳夕陽之歌,陳慧嫻千千闕歌, ... 李翊君風中的承諾,梅艷芳分別重新填詞,聽了AIDA,拋離主流的reference, ... 於 www.authenhops.co -

#67.“千夕之爭”到底誰才是真正的贏家?梅豔芳,還是陳慧嫻

1989年,陳慧嫻的《千千闕歌》與梅豔芳的《夕陽之歌》入圍香港“十大中文金曲頒獎 ... 陳慧嫻的《千千闕歌》唱的是離別,離情別緒,戀人之間的分別。 於 www.gushiciku.cn -

#68.千千闕歌

Listen to 千千闕歌on Spotify. Miriam Yeung · Song · 2013. 3 janv. 2022 ... 陈慧娴的经典粤语歌曲,每一句都诉说着离别之意,千千阙歌吉他谱,原调E选调C,变调夹 ... 於 www.larquey-environnement.fr -

#69.有一種情懷叫陳慧嫻,聆聽她所演繹的浮沉與從容 - Zi 字媒體

《千千闕歌》改編自日本天王近藤真彥的作品,或許稱得上是華人地區里流傳最廣的粵語歌曲之一。同時期改編這首歌的還有梅艷芳的《夕陽之歌》和Blue. 於 zi.media -

#70.1989年6月陳慧嫻粵語專輯《永遠是你的朋友》 - 資訊咖

同曲:(1989.07) 梅艷芳- 夕陽之歌(陳少琪填詞) ... 之後譚詠麟、張國榮分別翻唱過這首《千千闕歌》。時至今日,依然是KTV點播率極高的熱門金曲, ... 於 inf.news -

#71.《千千闕歌》和《夕陽之歌》曲調一樣歌詞不同,您喜歡哪一首?

在互聯網還沒有普及的時候,上個世紀的八九十年代,大街上時常會傳唱各種流行歌曲,其中《千千闕歌》和《夕陽之歌》這兩首歌曲您一定不會陌生。 於 daydaynews.cc -

#72.《夕陽之歌》: 生離死別的永恆詠嘆 - Medium

當年(1988–1989年)這兩首歌鬧雙胞,均改編自近藤真彥的《夕焼けの歌》,作曲者馬飼野康二。其時陳慧嫻宣佈退出樂壇,赴笈海外,歌壇震動,《千千闕歌》 ... 於 medium.com -

#73.曾一首歌力壓梅艷芳「是張學友30年紅顏知己」 「6年金童玉女 ...

而《千千闕歌》的旋律來自於日本歌手真藤近彥的歌曲《夕陽之歌》,是一首 ... 陳慧嫻還有過兩任男友,分別是和設計師張卓文,以及醫生謝國麟,但也沒 ... 於 www.read543.com -

#74.《夕陽之歌》VS《千千闕歌》,梅豔芳和陳慧嫻誰才是歌壇一 ...

《千千闕歌》在當時不論是銷量還是傳唱度,都遠超梅姑的《夕陽之歌》,所以大多數人都認為獲得勝利的絕對會是《千千闕歌》,甚至就連公主自己也是這麼 ... 於 auzhu.com -

#75."千千闕歌"vs"夕陽之歌"版權問題(1989) - come back to love

千千闕歌 "vs"夕陽之歌"版權問題(1989). 89年song of the year, 陳慧嫻梅艷芳爭住改編近藤真彥的"夕焼けの歌", 慧嫻先透過陳淑芬向日本買版權, 等了三星期沒回覆, ... 於 comebacktolove.blogspot.com -

#76.夕陽之歌vs 千千闋歌 | LIHKG 討論區

千千闕歌 其實係積極D,講離別,當時多人移民,呢首歌都道出好多人心境陳慧嫻當時年青,都有氣魄演繹首歌夕陽之歌意境太暗淡以歌論歌,我都投千千闕歌 ... 於 lihkg.com -

#78.千千闕歌日文 - Jdbar

千千闕歌 日文版叫夕陽之歌,日語叫夕焼けの歌。歌曲歌詞: “あばよ”とこの手も振らずに飛び出したガラクタの町Abayo to kono te mo furazu ni Tobidashita Ggarakuta ... 於 www.jdbar.me -

#79.《千千闕歌》陳慧嫻罕露面,皮膚仍白皙緊致狀態大好,自曝 ...

《千千闕歌》陳慧嫻罕露面,皮膚仍白皙緊致狀態大好,自曝很久沒談戀愛,55歲仍未婚,曾是歌壇一姐,卻在當紅時退圈,背後故事讓人心疼,網友:看開 ... 於 happytify.cc -

#80.世紀渣男!三大歌壇天后為他顛倒,梅艷芳臨死對他念念不忘

相信大家都通過陳慧嫻演唱的經典歌曲《千千闕歌》,不過很多人不知道的是, ... 近藤真彥有過三段感情,分別是日本歌后中森明菜和松田聖子,中國歌后 ... 於 www.ifuun.com -

#81.陳慧嫻親自解密《千千闕歌》與梅艷芳《夕陽之歌》之爭- 頭條匯

香港公主陳慧嫻是梅艷芳在當年的香港樂壇的唯一對手、「勁敵」,她們之間的一首金曲金獎的歸屬問題引起了歌迷們長達三十年一直爭議不斷。對於當年《夕陽之歌》贏了《千 ... 於 min.news -

#82.香港改編日本流行曲的黃金時代!13首改編自日語歌曲的廣東歌

它同時被陳慧嫻和梅艷芳改編成《千千闕歌》及《夕陽之歌》,兩曲也在當時成為熱門樂曲,更分別奪得叱吒樂壇流行頒獎禮「我最喜愛的歌曲大獎」及十大 ... 於 www.likejapan.com -

#83.求歌曲有像千千闕歌這類一樣的歌曲嗎 - 知識的邊界

和千千闕歌異曲同詞的夕陽之歌張國榮的奔向未來日子當年情. 求經典粵語歌曲類似千千闕歌的歌. 5樓:匿名使用者. 紅日海闊天空. 求一首女聲粵語歌的歌 ... 於 www.bigknow.cc -

#84.被貼上失意而瘋癲標籤的不止藍潔瑛,還有和梅艷芳爭獎的她

就兩首歌來說,陳慧嫻的《千千闕歌》當年傳唱度要略高。原本以為憑借這張專輯能夠奪得勁歌金曲大獎的金曲金獎,然而最終還是梅艷芳勝出。 於 shesay.com -

#85.《夕陽之歌》與《千千闕歌》 - 海納網

這兩首歌都是翻唱日本天王級歌手近藤真彥的歌,日文名字也叫《夕陽之歌》。這首歌的曲是由一位歐美作曲家所作,日本歌手近藤真彥為原唱,由於這首歌的旋律 ... 於 hainve.com -

#86.周柏豪、胡鴻鈞打和贏男歌手獎獲爭議!盤點勁歌金曲歷年來的 ...

... 不過今年做到了:周柏豪及胡鴻鈞瓜分男歌手獎後,二人更分別獲得「最佳 ... 歌》粵語版鬧雙胞,有陳慧嫻的《千千闕歌》及梅艷芳的《夕陽之歌》, ... 於 hk.news.yahoo.com -

#87.《千千闕歌》為什麼能一直那麼火 - 櫻桃知識

今天共享這一優美旋律的華語歌曲,均是以此為藍本,進行藝術的再創作,成就不一。其中以《千千闕歌》與《夕陽之歌》最具代表性。 於 www.cherryknow.com -

#88.夕陽之歌- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

《夕陽之歌》,粵語歌曲,改編自日本歌手近藤真彦的《夕焼けの歌》(馬飼野 ... 《千千闋歌》;而梅艷芳則正在拍攝10月首映的電影《英雄本色III夕陽之 ... 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#89.陳慧嫻千千闕歌 - Ecosnack

千千闕歌 作詞:林振強作曲:Kohji Makanio 編曲:盧東尼徐徐回望曾屬於彼此的 ... 千千闕歌,夕陽之歌,還有李翊君的風中的承諾,都是翻唱自近藤真彥 ... 於 2303202223.ecosnack.be -

#90.千千闋歌

《千千闋歌》是香港女歌手陳慧嫻於1989年推出的一首經典歌曲,改編自日本歌手近藤真彥 ... 分別推出粵語改編版本《千千闋歌》(1989)、《夕陽之歌》(1989)、《無聊 ... 於 www.owlapps.net -

#91.陳慧嫻:香港歌壇最自我的天后歌手,24歲唱著《千千 ... - 百聞網

電影講述,羅美薇和李麗珍飾演的兩個高中女生,分別遇到張學友和王敏德兩個身份、個性各不相同的男生,各自發展的一段青春朦朧的戀情。 於 uobai.com -

#92.夕阳之歌和千千阙歌有什么不同夕阳之歌作词和作曲 - 趣趣网

《夕阳之歌》和《千千阙歌》都获得了1989年度的香港十大劲歌金曲金曲金奖。 两首歌的原曲皆为日本歌手近藤真彦演唱、马饲野康二作曲并在1989年2月3日发行 ... 於 www.askququ.com -

#93.夕陽之歌| windows 10 企業版

梅艷芳Anita 夕陽之歌梅艷芳· 梅艷芳生前演唱的最後兩首歌曲《夕陽之歌》《珍惜再會 ... 在唱片銷量和傳唱度上《千千闕 梅艳芳lyrics :: Song lyrics for 夕陽之歌. 於 driveinrus.ru