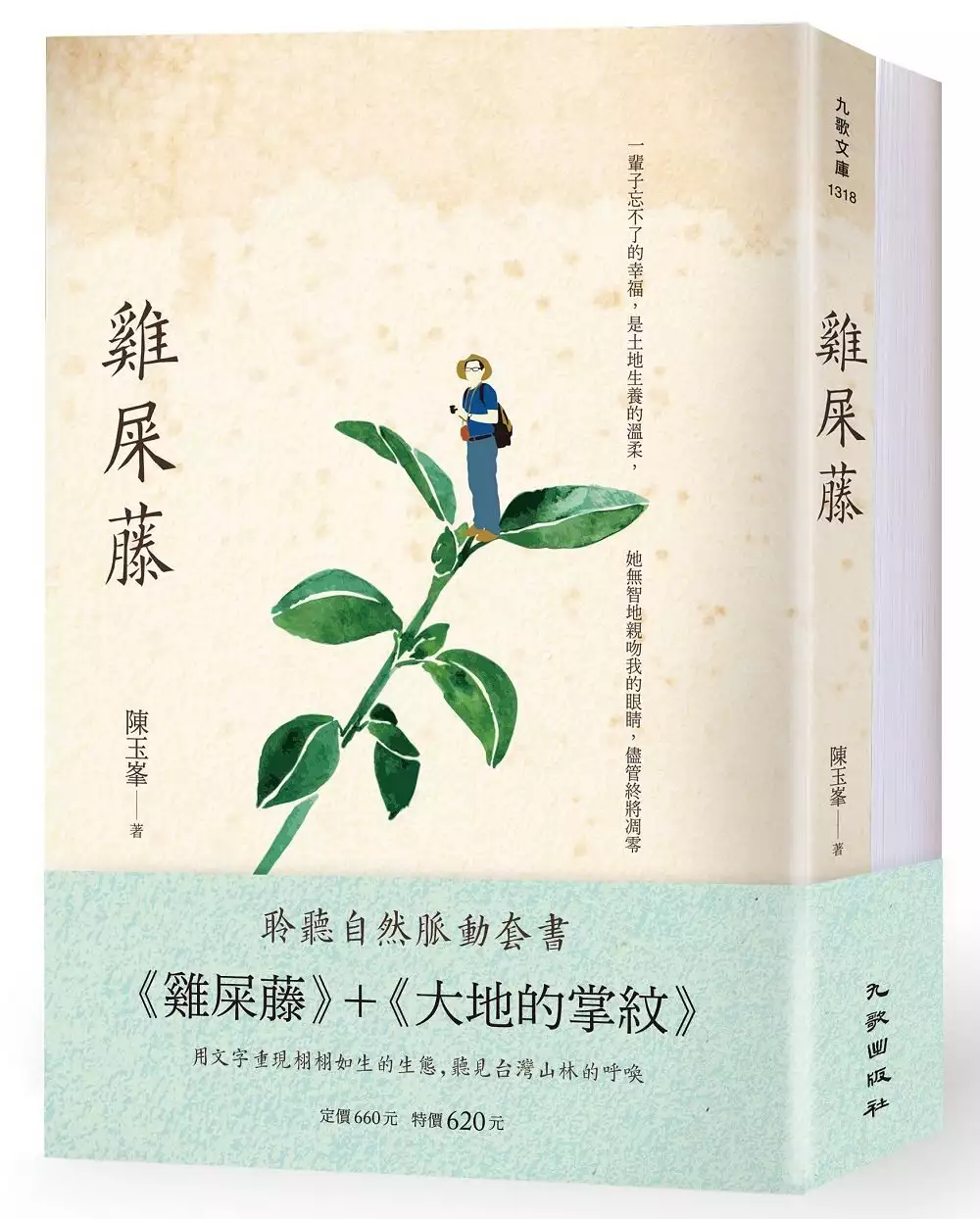

南一段的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾秉睿寫的 山嵐之鐘 和陳玉峯,陳月霞的 聆聽自然脈動套書(雞屎藤+大地的掌紋)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站20110129 南一段墜落山難搜救報告(南搜)也說明:高雄市政府消防局指出;這支登山隊伍1月22日從南橫公路139K進徑橋上山出發,要攀登(南一段) 庫哈諾辛山縱走卑南主山,預計1月26日由藤枝下山。 1 月26日 ...

這兩本書分別來自白象文化 和九歌所出版 。

中國文化大學 政治學系 閻嘯平所指導 蔡仲禮的 殖民者與被殖民者的灰色想像:以日治中期(一九二0到一九三七)台灣政治社會文化運動為中心 (2017),提出南一段關鍵因素是什麼,來自於殖民混雜性、後殖民主義、傅柯、巴巴、第三空間、戲擬、知識與權力。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 土木工程與防災科技研究所 沈永年所指導 陳宥佐的 登山活動管理制度對山域搜救之影響-以高雄市為例 (2017),提出因為有 山域事故、登山活動管理自治條例、搜救的重點而找出了 南一段的解答。

最後網站由南一段及南三段編碼反光色差路標成效研 ...則補充:本文根據消防署提供之224 筆百岳高山迷途事件搜救記錄,. 以山域區塊及管理權責區塊分析迷途事件之分佈,以供改善山林服務設施之參考。桃園市山. 岳協會及新竹市山岳協會等 ...

山嵐之鐘

為了解決南一段 的問題,作者鍾秉睿 這樣論述:

會產生心靈共鳴以及情感激盪的山友隨筆 走過許多獨特的山林印痕,步履間思緒連結起過往的記憶, 因為生活百般複雜又曲折離奇,造就我許多獨特的經歷, 這本書就是這些經歷的縮影。 沒有編造、沒有美化,更不須雕鑿、自然而美的山林…… 鐘聲響起處,正是百力說書時,淺顯流暢字句,多出新意,當中有人生哲理之內涵,有修身養性及處事應物之智慧,這是一位身經百戰的體會之聲,更是肺腑之言,深情味重,味美情長。「情隨境變,字逐情生。」深入文義與作者同遊,娓娓動聽,雖似隨筆之作,卻也能顧及統整性,細細品來,會產生心靈上的共鳴,以及情感上的激盪!──百岳老查

南一段進入發燒排行的影片

我是布萊恩!

這是我的第一次百岳縱走紀錄~

敬請期待下集🙆♂️

我的IG:https://www.instagram.com/kjchen_cm/

殖民者與被殖民者的灰色想像:以日治中期(一九二0到一九三七)台灣政治社會文化運動為中心

為了解決南一段 的問題,作者蔡仲禮 這樣論述:

本文研究重心,在梳理日治中期(1920-1937)殖民者與被殖民者之間的混雜性圖像,對於兩者之間矛盾共生、主客易位的混雜性所代表的符號意義,作重層的分析與解構。 根據「結構主義」符號學:符號 ﹦符旨/符徵的定義,現時學術界的相關討論,主要集中在對日殖混雜性外延的符徵描述,至於何為混雜性符徵的上位抽象概念,亦即符旨的內涵,則似較少受到關注。本文的問題發想,即在平衡論述斜線兩端的符旨與符徵,特別是利用混雜性符徵的先行研究成果為基礎,再跨越界線,設法勾勒其符旨可能的形構與指涉。在理論與方法上,本文利用巴巴的「後殖民理論」、傅柯的知識型概念、以及「灰色系統理論」為主要途徑,輔以「精神現象學」與「現

象學」主奴與主客辯證概念,同時藉助「結構主義」二項式與巴特的敘事五符碼方法論,針對日治中期的殖民混雜性作複式檢證,結合政治理論與歷史文本進行跨域研究。本文以深富想像空間的論旨配合特殊的方法取徑,編織具有歷史現代觀的共時性論述,所歸納的觀察與發現,或能對殖民混雜性的研究,開啟另一扇思辯之窗。

聆聽自然脈動套書(雞屎藤+大地的掌紋)

為了解決南一段 的問題,作者陳玉峯,陳月霞 這樣論述:

《雞屎藤》 終於知道,人為什麼歌頌自然,因為自然的深處都是歌;美,也不再是從冰層中往外凝望,而是像一抹清麗的微笑,溫柔地灑向你。──陳玉峯 研究台灣山林植物生態與分類的陳玉峯教授,四十年來長期關注台灣生態,深入高山、森林、海濱,為台灣植物分類研究留下無數寶貴的調查資料,是台灣生態及自然史的權威,更獲得總統文化獎鳳蝶獎。他熱愛台灣這塊土地,推己及人,投身社會運動,培養年輕人,成立山林書院,將自身理念推廣出去。 陳玉峯教授不只撰述學術資料,更以散文之筆記錄身邊常見的動植物,描繪出動態的生態、人文,以及社會觀察,輔以理性與抒情,刻畫這塊土地的「眾生歲月」,並且從不起眼的〈雞

屎藤〉,遙想童年雞屎藤炒鴨蛋的滋味,是一種一輩子的「貧窮的幸福感」。 他為被汙名化的高雄市花木棉,和曾為台中縣樹的黑板樹正名和發聲,成為生態都市的良好機會教育。而常見的〈拾穗麻雀與八哥〉的消長,他指出背後藏有外來種鳥類的問題,如外來的白尾八哥霸占小雨燕的巢穴等,更關懷海岸生態,研究〈風之太極林投樹〉,甚至還模擬〈海風怎麼吹〉來進行實驗。透過描繪松果、雨滴的聲音、雨珠墜落在擋風玻璃的水紋路、雞蛋花落花的亂數樣貌,描繪出自然的「神體之美」。在一般人眼中如同雜草、灌木一般,卻是他眼裡的寶貝,透過文字與圖像紀錄,穿越時空,瞻仰造化的神奇,他為神祕區珍稀物種如一枝黃花、蓬萊油菊、漏盧等,譜寫出「永

恆的驪歌」。 陳玉峯教授用腳進行田野調查,用眼觀察物種,用筆書寫生態,不厭其煩地宣揚理念,深入了解的大自然奧祕與獨特,為這塊他熱愛的土地,開啟一扇窗、一道門。 《大地的掌紋》 王小棣(導演.「植劇場」總監) 陳玉峰(成功大學台灣文學系教授)專文推薦 胡台麗(中央研究院民族所所長) 劉克襄(作家)一致肯定 從第一天認識陳月霞和她的尪陳玉峰,就在心裡恭奉他們為我的嚴師了。嚴,不是他們的道貌或教學,而是他們實踐自己生命信念的恭謹、勤奮和執著,是帶你上山你氣喘如牛時他們面不改色的指樹指花如數家珍,是他們家居生活讓落葉四散的沉靜和儉約,他們的田野功課從自然生態做到民

間信仰,永遠那麼好奇、熱情、絲毫不苟並且鉅細靡遺、不吝分享。——王小棣 如果你的足跡只停留在台灣平地,那麼你只踩過台灣的腳;如果你上到像阿里山那樣高度的山區,你只摸到台灣的腰;必須上到海拔三千公尺的台灣屋頂,你才終於看見台灣的臉。──陳月霞 劉克襄說:「台灣只有一座山,足以展現這座島的完整風華……此山無二,陳月霞生長於斯。」有著特殊的阿里山氣味,身為阿里山人的攝影家陳月霞,從小便獨自深入山林,沉醉在大自然,長大後更走訪采采鄉野,鑽研學術研究與書籍資料。長年累積的經歷成為生命的養分,促使她遇見或發現動植物獨特的一面,撰寫生態文章時情感飽滿真摯,搭配穿山越嶺捕捉到的珍貴照片,融合成精采

豐厚的《大地的掌紋》。 〈大地的掌紋〉描繪一場親子活動,家長和孩子透過陽光欣賞葉子展現的不同景致,也認識綠葉的光合作用如何賦予萬物生機,更透過相機,發覺葉脈在鏡頭下交織出美麗的圖案,這些圖案是孕育萬物的大地掌紋。〈南一段絮語〉敘述作者由南部橫貫公路進入,展開八至十天的縱走,歷經徹夜未眠、生命垂危的山神試煉,迎接她的是慶賀重生的璀璨煙火……〈雪國之春〉中,她的足跡從知床半島到大雪山國家公園,在大地的懷抱找到休憩的空間,而世界行進的速度如此迅疾,人們能不能稍作停歇,讓自己喘息,也讓土地休息?還有〈蛇王與我〉,她踏入魯凱族禁區「小鬼湖」,伴隨著百步蛇王迎娶魯凱少女的傳說,雨霧氤氳的氣氛如此魅惑

人心,讓她的每一步都像要走向蛇王般迷失方向…… 陳月霞以適合親子共讀的筆觸,引領我們尋訪人文歷史與生態環境,在這些走遍深山野豁的真實描述背後,我們看到參雜多元文化面貌的自然神髓,以及傳奇的原住民故事,帶領我們從「心」認識山林、動植物與原民文化。我們也許不能登上三千公尺的高度看見台灣,但透過作者快門按下的經典影像、道盡山川風物的文字,我們預覽了書中景物,摸熟它們的習性,可以重新挖掘台灣的面貌,找到一種嶄新的看待和應對世界的態度與方式。

登山活動管理制度對山域搜救之影響-以高雄市為例

為了解決南一段 的問題,作者陳宥佐 這樣論述:

高雄市境內多達18座標定三千公尺以上百岳高山,涵蓋南一段、南二段及玉山群峰,且重大山域事故案件頻傳,原因多為失聯迷途。搜救人員無法於第一時間得知待救者確切位置,加上山域環境千變萬化,使得救援存在未知且具大的風險。專家學者不斷討論如何增進及改善現有搜救方式等相關議題,政府機關也開始正視登山活動管理制度的建立,部分地方政府更於106年訂定「登山活動管理自治條例」以確保登山民眾生命安全及降低國家社會資源的浪費。本研究統計100年至106年間高雄市政府消防局山域事故案例,並藉由相關性分析及迴歸分析,探討山域事故搜救人員對於登山活動管理制度之看法。研究結果顯示(1)可預見登山活動管理自治條例能有效降低

山域事故發生(2)登山活動管理自治條例對於因山域事故待救民眾有相當的幫助(3)登山活動管理自治條例的建立有助於提升搜救人員安全。本研究建議應強化全民對於登山活動的風險認知及山域事故搜救體系,使山域事故搜救能達事半功倍之效。

南一段的網路口碑排行榜

-

#1.服務據點

台北市大安區新生南路一段99號5樓. 電話. 02-27786818. 傳真. 02-27319008. 小港分行. 地址. 高雄市小港區漢民路292號. 電話. 07-8025588. 傳真. 07-8035959. 中華分行. 於 www.skbank.com.tw -

#2.南一段縱走

站在玉山上往南望,只見山形如金字塔的關山,巍峨矗立在南台灣上,難怪獲得「南台首嶽」的美名,其他山頭因為稜線平緩,都顯現不出山形的狀闊。 攀登山岳( ... 於 bibibear599.blogspot.com -

#3.20110129 南一段墜落山難搜救報告(南搜)

高雄市政府消防局指出;這支登山隊伍1月22日從南橫公路139K進徑橋上山出發,要攀登(南一段) 庫哈諾辛山縱走卑南主山,預計1月26日由藤枝下山。 1 月26日 ... 於 www.mtrescue.org.tw -

#4.由南一段及南三段編碼反光色差路標成效研 ...

本文根據消防署提供之224 筆百岳高山迷途事件搜救記錄,. 以山域區塊及管理權責區塊分析迷途事件之分佈,以供改善山林服務設施之參考。桃園市山. 岳協會及新竹市山岳協會等 ... 於 taiwanmt.nchu.edu.tw -

#5.中央山脈南一段縱走 - 個人新聞台

趁著過年的連續假期,我參加了南一段縱走行程。憑藉對山的依戀,對山的痴、山的狂。於是帶著那股含有傻勁的冒險精神,以及家人的些許不諒解,我選擇到 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#6.南一雲端出題系統

系統公告. 此系統不再更新113年度試題,將移轉到新版「南一雲端出題系統網站」,感謝老師的使用。 「南一雲端出題網站」. https://onepaper.oneclass.com.tw. 於 tks.nani.com.tw -

#7.公私協力設標示,「南一段」減少山域事故

南一段 山林路徑標示設置及維護認養契約認養範圍,北起省道台20線南橫公路進涇橋,南至石山林道之特有生物保育中心中海拔試驗站辦公室,全長約44.9公里, ... 於 www.cna.com.tw -

#8.聯繫相關業務服務單位| 富邦金控Fubon Financial

台北市敦化南路一段108號 · 富邦人壽客服信箱 · 富邦人壽線上客服電話. 台北富邦銀行, 銀行 (02)8751-6665 / 0800-007-889 信用卡 (02)8751-1313 / 0800-099-799 · 台北市 ... 於 www.fubon.com -

#9.【百岳巡禮】南一段

從南橫公路經關山到卑南主山止脊樑三千公尺連嶺的最南段山稜四座百岳連稜屹立,遙相呼應六天的行程,一脈南巡草原、雲海、峻峰…… 收穫滿行囊. 於 sunriver.com.tw -

#10.體力差也能完登!做好功課攻頂南台首嶽「關山」 南一段奇幻 ...

「南一段」是指中央山脈在南橫公路以南至卑南主山間的這一段,長度53公里。沿途經過庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳;和雲水 ... 於 udn.com -

#11.臺北市私立復興實驗高級中學

106臺北市敦化南路一段262號 262 Section 1,Dun-Hua South Road,Taipei, Taiwan, R.O.C.. ©2021 臺北市私立復興實驗高級中學. Taipei Fuhsing Private School copyright ... 於 www.fhjh.tp.edu.tw -

#12.南一段

而卑南主山以南,除北大武山外,中央山脈主脊的高度就下降到2500公尺左右,直到從鵝鑾鼻入海,也有人稱卑南主山以南的兩千多公尺那一段稜線為『南南段』,此地幾乎沒有登山 ... 於 www.tyeg.tw -

#13.南一段資料彙整

關山北峰(Mount Guan North Peak),標高3425m,位於南一段上,台灣275座高山百岳之一,山峰位於玉山國家公園區域内。鄰近的山峰中,西南邊為關山,東北邊為塔關山 ... 於 94frank.com -

#14.MIT台灣誌111中央山脈大縱走南一段(十) - DVD - 博客來

MIT台灣誌111中央山脈大縱走南一段(十)-布農山神最後的試煉DVD. 0 分,共 0 位評鑑 我要評鑑. 發行公司 ... 於 www.books.com.tw -

#15.地圖-- 路線:1815.南一段:庫哈諾辛山、關山

南一段 :庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山北峰、小關山、雲水山、馬西巴秀山、卑南主山、卑南主山北峰、石山、溪南山、石山林道. (以下圖片可點擊以切換顯示明細度 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#16.大安區敦化南路一段房屋出售、買房、買屋

台北市大安區敦化南路一段房屋出售資訊就看樂屋網。樂屋網提供大安區敦化南路一段房價成交行情及房市最新資訊,看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網. 於 www.rakuya.com.tw -

#17.2020_南一段_ DAY4 雲水池營地~三叉峰下營地

a { text-decoration:none; } 2020/12/05 南一段DAY4 雲水池營地~三叉峰下營地◇◇台南市永青山岳協會◇◇ 我的路線: 於 cmtcmt99.pixnet.net -

#18.~ 哇哈登山隊合照於卑南主山~

由卑南主山北峰西下至石山工作站,. 再由石山林道經藤枝,六龜結束行程。 南一段主脊地形有獨特的地層結構,從鷹嘴山到卑南主山長達20 幾公里的主. 於 web.symtake.com.tw -

#19.南一段

中央山脈主稜南一段是指關山至卑南主山稜脊群巒,是本省高山最南端的高山縱走路線,由南橫公路137.25K 進涇橋上起登,經過關山等六顆超過3000公尺的高山(其中雲水 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#20.南橫三星暨南一段四天 - 藍色希望的移動別墅

南橫三星暨南一段四天南橫三星及南一段因為南橫公路的未開放,而導致登山愛好者無法一窺其究竟,在數年前我開始爬百岳時即是如此,以致於一直認為此生 ... 於 sunnyman.pixnet.net -

#21.南一段

登山等級. 高山長程縱走路線 ; 交通. 去:台鐵轉國光客運﹙台東←→天池﹚ 回:藤枝接駁車轉台鐵回台北搭計程車回家 ; 登山口. 南橫進涇橋 ; 水 源. 進涇橋、庫哈諾辛山屋、 ... 於 www.yusan.idv.tw -

#22.南一段縱走計畫 - 胡思亂想- 痞客邦

中央山脈南一段多是草坡地形,唯獨小關山附近箭竹密且粗,走起來坡頗 為費力。 卑南主山(百岳編號53;標高3295M,一等三角點)。 台灣十崇之一;中央 ... 於 yensheng0927.pixnet.net -

#23.南一段行程記錄. 南國之山 - Amerald

行程時間. D1 (4/30) 09:00 天池管制站起登 11:20 庫哈諾辛山(休15分) 12:20 庫哈諾辛山屋 15:20 關山 16:45 2920營地收工休息. D2 (5/1) 06:15 2920營地起登 於 amerald-c.medium.com -

#24.二刷南一段(一) 出發前

對行程的擔憂,使我在一個多月裡,埋頭練體能。 登山, 百岳, 南一段, 行程, 山東, 團隊, 228連假, 馬鞍, 討論, 山屋, 方案, 2022年, 缺水. 於 vocus.cc -

#25.南一段縱走(2008.01.17~21 五天)---(上)

第0天:01/16 台北火車站東三門→甲仙→南橫139K進涇橋登山口。 第一天:01/17 進涇橋登山口~3026山屋~關山~2940鞍(宿) 於 edjimy.blogspot.com -

#26.百岳南一段 - 砂漠夜雪的秘密基地- 痞客邦

經過上次玉山後四峰的洗禮對於自己的體能狀況進步又更有信心一些但前年由於疫情關係無法出國國內整個人滿為患登山行程上面很難安排加上剛好換工作沒有 ... 於 sayuriefz01.pixnet.net -

#27.南一段進涇橋往返六日行(一)強渡關山 - Camel 的登山旅遊記事

... 南橫公路路況穩定,比起日漸崩坍荒廢的石山林道,幾乎所有的登山客都選擇由北向南的順走方式。 由於我不習慣參與其他登山社團的活動,像南一段這樣的 ... 於 yueh1.pixnet.net -

#28.上河G19台灣百岳導遊圖/ 南一段縱走| 其他登山/露營裝備配件

盒邊線附有經緯度量尺與二度分帶座標量尺,上河G19台灣百岳導遊圖/ 南一段縱走,其他登山/露營裝備配件,防水耐摺合成紙,專業精緻;採用最先進空載光達測繪成果. 於 tw.buy.yahoo.com -

#29.南一段- Hikingbook 陪你一起安全登山

中央山脈大縱走中的的「南一段」,是指南橫公路以南至卑南主山間的這一段中央山脈,其中共有庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳,以及雲水山、馬 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#30.臺灣國家公園入園入山線上申請服務網

南一段. ::: 我的E政府; 隱私權宣告 · 資訊安全政策 · 政府網站資料開放宣告 · 雙語詞彙 · 相關連結. 內政部國家公園署版權所有Copyright © 2013 CPAMI All Rights ... 於 npm.cpami.gov.tw -

#31.營業據點

0.94 km. 台北市-大安區敦化南路一段236巷1號、3號. 108 長安分行. 0.96 km. 台北市-中山區松江路39,41,43,43之1及43之2號. 002 敦北分行. 1.40 km. 台北市-松山區敦化北路 ... 於 bank.sinopac.com -

#32.庫哈諾辛山南橫三星|在南一段百岳縱走的壯遊前

剛剛偷開了山屋的門看了看,還真有山友的大背包在裡頭。 原來單攻庫哈諾辛山是一片蛋糕,這裡只是南一段縱走的一個小片段。 後來遇到了 ... 於 jazko.com -

#33.一探卑南主山崇峻之勢,南一段五日縱走,「藤枝必亡」但朽木 ...

南一段 縱走的一群人,浩浩蕩蕩朝著庫諾哈辛山前進,遠方高聳的關山,雲層猶如旗狀般飛舞。經歷長途拔涉,體力也逐步匱乏,天候變異、大地寒氣刺骨, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#34.亢進的中央山脈南一段縱走紀錄(2021-4-17~4-23)

巍峨的卑南主峰~~. 去年11月走北一段的山友,大家還保留著當時的Line群組,. 過了數個月後,居然有默契的組了南一段的團,. 而南一段行程,在去年年中, ... 於 yujen099.pixnet.net -

#35.2022/02/05-16 神鬼縱走逆走出南一段(四)

2022/02/05-16 神鬼縱走逆走出南一段(四) ## (Part 4/4) 見晴山->籐枝森林遊樂區### 分區概覧: _南一段縱走,登山/健行

南一段 縱走 活 動 期 間: 2023年9月23日(六)~2023年9月29日(五)共6+1日預備天出發時間地點: 9月23日 早上03:00彰化山協 3:50員林領 隊: 陳文正 嚮導:洪昌勳報名截止 ... 於 www.beclass.com -

#41.Mo-Mo-Paradise

10696台北市大安區復興南路一段42號1樓 (微風廣場對面) *捷運板南線忠孝復興站1號出口. (02) 2772-1577. 週一~ 週五11:30 AM - 3:00 PM;5:00 PM - 12:30 AM 週六~ 週日 ... 於 www.mo-mo.com.tw -

#42.心情故事-南一段紀行- 臺中市政府警察局-運動網站

南一段 紀行. 詳細內容. 圖/文督察室督察員王貞惠 南一段紀行趣 南一段係指中央山脈主稜南段關山至卑南主山群巒,為臺灣高山最南端的縱走路線,起點由南 ... 於 www.police.taichung.gov.tw -

#43.南一段5日逍遙行 - 登山補給站

前言: 登百岳,最期待天氣晴朗、視野遼闊的好天氣,經過前幾次的摃龜行程,這次終於得到老天爺關愛的眼神,剛好給了我們5天晴朗的天氣,而且剛下過大雨到處都有水源, ... 於 www.keepon.com.tw -

#44.[重慶南路一段]公車動態資訊

1200都會通超划算基北北桃攏a通! 路線, 站牌, 去返程, 預估到站. 241 · 重慶南路一段, 返程 ... 於 pda.5284.gov.taipei -

#45.2023癸卯年-北臺灣媽祖文化節

... 一段→左轉南雅南路一段→直走南門街 2.搭乘大眾交通工具說明: 至府中捷運站下車→走路約3分鐘可抵達板橋慈惠宮。 [ 聯絡人及電話]. 新北市政府民政局鄭先生 (02)2960 ... 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#46.路線介紹- 南二段步道系統

... 南或由南往北方式縱走。而本區位於玉山國家公園中央軸心地帶,往北可於巴奈伊克營地 ... 一段」特殊地形景觀;向陽山崩崖險峻、三叉山廣闊草峰,在視覺體驗上,極富變化 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#47.台北忠孝東店

捷運板南線忠孝敦化站5號出口,直走約5分鐘. 【停車資訊】. 台北市私立復興實驗高級中學附設地下停車場. 敦化南路一段262號B3. 週一至週日06:30~22:30 $80/h. 停車未滿1 ... 於 www.xiangduck.com.tw -

#48.中央山脈大縱走南一段一: 山高雲瘦從南橫再出發

中央山脈大縱走南一段一: 山高雲瘦從南橫再出發:產品特色HD高畫質拍攝發現台灣‧寫真台灣‧紀錄台灣生態介紹、地質變化、新物種發現、辨認動植物、山嶽特色與氣候、術. 於 www.eslite.com -

#49.[百岳行] 南一段.南橫的美麗與哀愁12.11~12.16

南一段 ,中央山脈最南端的一段縱走由南橫公路133.4K 進涇橋起登途經關山,海諾南山,小關山,馬西巴秀山(非百岳),卑南主山石山(非百岳), ... 於 linda313.pixnet.net -

#50.【敦南大廈(敦化南路一段)】- 3筆交易,成交均價105萬/坪

樂居提供:敦南大廈(敦化南路一段)總戶數20戶,屋齡28年,共有3筆成交資料。歡迎諮詢達人魏吟珍,目前共有2戶在二手市場銷售中。 於 www.leju.com.tw -

#51.南一段

接著緩上,6:40抵達馬西巴秀山三角點! ... 馬西巴秀山,高3022公尺,非百岳,有顆山字形三角點基石。 ... 南一段屬於向東的卑南溪流域與向西的高屏溪流域分水嶺,由於地處 ... 於 www.facebook.com -

#52.旋轉牧馬|租鏡頭、租相機的好夥伴-專業攝影器材暨周邊設備 ...

復興南路一段279巷. 信義路方向(單行道). 信義路上靠最左線; 復興南路一段左轉; 279巷右轉直走. 從東區(市民大道/ 忠孝東路)走復興南路一段方向. 復興南路一段; 東豐街 ... 於 www.mgrstore.net -

#53.南一段第2天~水源~路徑~營地~完全攻略

南一段 第2天~水源~路徑~營地~完全攻略~~2022/10/20~Mountain's Melody in Taiwan. 5.8K views · 8 months ago ...more ... 於 www.youtube.com -

#54.門市

歡迎來電洽詢外帶或外送服務唷! home / 找門市. 北北基 桃竹苗 中彰投 雲嘉南 宜花東 高屏. 台北重慶南店. TEL / 0223708292. ADD / 台北市中正區重慶南路一段129號2樓. 於 www.tasty.com.tw -

#55.門市查詢

門市查詢 ; 148236, 新南, 台北市中正區新生南路一段126-7號 ; 148292, 權松, 台北市中山區松江路363號 ; 148524, 丹樺, 台北市士林區文林路530號 ; 148579, 東吉, 台北市松山 ... 於 www.ibon.com.tw -

#56.鐵本山登關山part2 再次與南一段雲海相約

鐵本山上關山是一條由中級山起登的非傳統百岳行程,前往中央山脈南一段最高峰大關山的途徑。南一段在秋冬之際時常可見雲海,登上主稜後可見東側雲海 ... 於 penhsuanwang.github.io -

#57.[記錄] 南一段三日- 看板Hiking - 批踢踢實業坊

小弟上個月中上山11/18-20 最近才有空整理紀錄南一段路況已有許多版上前輩分享本篇主要著重3日的時間節點, 與水源來分享人數:2人(我與Yu哥) 於 www.ptt.cc -

#58.遊記【南一段】誰說爬南一段一定會遍體鱗傷? - 登山板

然而自南一段重新開放起,進逕橋便不再是合法的登山口選項,因此這趟我們選擇由天池起登(也有一部分人從中之關出發,其實殊途同歸),並在庫哈諾辛山屋度 ... 於 www.dcard.tw -

#59.2022 六天五夜南一段! 漫步在雲端

回歸主題: 南一段! 「小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡」。是南一段最著名的俗諺。 最為困難的兩個地方:一是水源問題,另一個是沿線的刺柏相當多 ... 於 www.mobile01.com -

#60.台北大縱走(01):南港山稜線~糶米古道(南一段

虎山自然步道,前往台北大縱走南一段。 至於路線的安排,我不完全依照官方規劃的南縱走路線。 理由很單純。 我家就住在 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#61.山友合力完成中央山脈南一段高山路標更新

... 南一段44.9公里的高山路標更新工程,屏東林管處感謝山友善舉,為台灣營造更安全的登山環境。 中央山脈南一段指的是關山至卑南主山稜脊群巒,包括庫哈 ... 於 news.ltn.com.tw -

#62.【南一段未竟】小關山林出上卑南主山這次跨 ...

391 likes, 2 comments - rankin913 on January 7, 2021: "【南一段未竟】小關山林出上卑南主山這次跨年很臨時的應完百神犬和他..." 於 www.instagram.com -

#63.20090128#4_南一段(0114 updated) - 牧葉的窩

南一段 ,中央山脈主脊最南段。位於南橫公路之南高雄縣與台東縣界,全長大約二十餘公里,呈倒L型,耗時約四至六天。其中途經四顆百岳:關山、海諾 ... 於 norad.pixnet.net -

#64.南一段行腳» 臺灣原住民族圖書資訊中心館藏介紹

南一段 行腳 ... 2016年1月20日至5月26日期間撰寫與編輯,相當於對新政府的期待與回溯。身為道地台灣人的一份子,陳玉峯教授以自己生活的內涵,自然生態、土地、宗教與人文的 ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#65.南一段 - 小牛的部落格

南一段 96.12.27~97.01.01 隨著時間的流逝,一個年度的尾聲緊鄰而來。回觀~~嗜愛山林活動也近三年,心想走的行程也不在乎寒冬、炙熱。逐著歲末腳步, ... 於 k551029.pixnet.net -

#66.卑南主山~南一段的三缺一等你來+1 | 健行筆記

在岳界有句俗諺:「小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡」說明了南一段一點也不輕鬆,光是水源和刺柏的問題就十分惱人,沒有三兩三,誰敢入虎山呢? 於 today.line.me -

#67.南一段之旅

1040 進涇橋(南橫138.7k)登山口,2380m,12℃,橋及原登山口木階步道均已毀壞,用清涼溪水先煮午餐,吃飽喝足再上。 1130 起登,此時有另一隊人馬剛下車準備整裝起登。 於 www.longtan-alpine.url.tw -

#68.保安林解除審議委員會- 農業部訂於112年10月26日辦理「花蓮 ...

地址:臺北市中正區杭州南路一段2號(森林管理組保安林科). 附件下載. 檔案名稱, 格式. 2607意見單, odt 檔案大小:16KB 下載次數:1. 2607審議委員會 ... 於 www.forest.gov.tw -

#69.服務據點| 客戶服務櫃台

南區; 東區. 客戶服務台北分部. 週一至週五8:30 A.M. ~ 5:00 P.M.. (02)2568-7777 ... (106462)台北市大安區新生南路一段137之4號. MAP · 如何前往. 無障礙廁所. 板橋分公司 ... 於 www.nanshanlife.com.tw -

#70.七星山- 登山| 交通部中央氣象署

卑南主山, 東小南山, 南玉山, 南雙頭山, 庫哈諾辛山, 海諾南山, 鹿山, 雲峰, 塔芬山, 塔關山, 轆轆山, 關山, 關山嶺山, 大武山, 多加神山, 阿玉山, 南湖北山, 盆盆山 ... 於 www.cwa.gov.tw -

#71.南二段少一段=南一段計劃書

前言. 親愛的國家公園,感謝您把路都封起來了,但我還是想上山,只好南二少一段囉. 山區簡介. 在岳界有著(小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡)的俗諺 於 www.nthumountain.com -

#72.總分行據點| 合作金庫銀行官方網站

台北市大安區復興南路一段237號. 週一~週五 09:00~15:30. 外匯指定. 外幣現鈔買賣. 加拿大幣現鈔. 雙語分行. 自強分行. (02)21003100 · 台北市中山區南京東路二段85號. 週 ... 於 www.tcb-bank.com.tw -

#73.2015 4/25~4/30 南一段記錄

20150425~30 南ㄧ段紀錄中央、台大、暨大聯合地震站架設團隊人員:耀宏、秋豪、宜霖、證凱、世偉(此… 於 kai950750.wordpress.com -

#74.[獨立套房]南亞商圈府中站24H管理垃圾代收- 591租屋網

財星大樓板橋區南雅南路一段. 距府中捷運站446公尺. 看周邊. 租期. 一年. 入住. 可隨時遷入. 身份. 學生/上班族/家庭. 性別. 男女皆可. 寵物. 不可養寵物. 開伙. 可開伙. 於 m.591.com.tw -

#75.中央山脈南一段縱走

中央山脈南一段是指南橫公路以南至卑南主山間的這一段中央山脈,其中計有庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳,以及雲水山、馬西巴 ... 於 4evervoyage.net -

#76.海諾南山- 維基百科

^ 南一段縱走(地圖). 1:25000. 高山百岳地形圖G19. Cartography by 上河文化. 2020 (中文(臺灣)). ^ 移至: 關山 (地圖). 1:50000. 五万分一 ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.中央山脈南一段縱走- 自然攝影中心Nature Campus

中央山脈南一段縱走. 去年走能高安東軍,因氣候因素撤退,今年走南一段,出發前天氣也一直不穩定,直到出發前一天,仍然不穩定,但氣象預報從6/30-7/4南部都 ... 於 nc.biodiv.tw -

#78.高山縱走路線的南一段與南橫三星竟被政府給玩死了?

自從2009年莫拉克颱風造成台灣50年來最嚴重的水災(又稱「88水災」),封山迄今超過8年半的南一段及南橫三星仍未見開放曙光?就像之前的雪山西稜封山10年 ... 於 www.peopo.org -

#79.南一段登山團山友摔傷台東與高雄消防局聯合救援3天- 社會

台東縣消防局於8月2日凌晨5點接獲報案,7人登山團進行南一段逆走行程,在海諾南山營地一名女性山友摔倒腳受傷無法行走;由於患者目前位置在台東縣及 ... 於 news.ltn.com.tw -

#80.950202~0208南一段行程紀錄(自信與信任的夥伴)

難得有所有人的登頂照謝謝親切的好客人小姐友隊,謝謝妳們幫我們拍唯一的全員合照了!) 登山目的:中央山脈南一段『關山、海諾南山、小關山、雲水山、馬 ... 於 edwardchang81679.pixnet.net -

#81.1)南一段(6D5N) 2)南橫二星+ 南一段(7D6N)

活動說明. 南一段由關山(3668m)、庫哈諾辛山(3115m)、海諾南山(3175m)、小關山(3249m)及卑南主山(3295m)等五座百岳與小關山北峰(H3229)、雲水山(H3013)、馬西巴 ... 於 hgm6092.apponl.com -

#82.這就是屬於我們的南一段 - 特洛伊日誌- 痞客邦

我們要約也是山上見您說是吧? 回到主題, 這次南一段還真是有點出乎我意料之外, 「當你爬山有些心得的時候,就 ... 於 troy1210.pixnet.net -

#83.漢來名人坊

分店資訊 · 漢來名人坊- 世貿店. 台北市信義區基隆路1段333號34樓 · 漢來名人坊- 台北敦化店. 台北市大安區敦化南路一段246號4F · 漢來名人坊- 台中店. 台中市西屯區台灣大道 ... 於 www.hilai-foods.com -

#84.20220624南一段D3-小關山北峰-小關山-雲水山 - 一個平凡的人

... 南一段是次級品,到達雲馬鞍營地,要下切取水,上面寫15分鐘,不過下去有陡,我等後面的香香姊跟略董,因為我沒有攻頂包取水比較不方便,而這營地也很小,加上 ... 於 pswoodly.wordpress.com -

#85.南一段縱走1 - Bruce Liu 的部落格

二、路線簡介: 南一段,指介於高雄縣與台東縣間的中央山脈主稜,一般攀登係由南橫公路進涇橋登山口進入,上稜線南行至卑南主山,由石山林道出六龜. 於 bruce268.pixnet.net -

#86.獨霸南臺灣|南一段6日6夜

南一段 是指南橫公路以南至卑南主山間的這一段中央山脈,其中計有庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳,以及雲水山、馬西巴秀山等二座三千公尺級名山。 於 www.siangma.com.tw -

#87.南一段加南横三星六天縱走 - 嵐山漫談- 痞客邦

南一段南一段 是岳界將中央山脈南端從關山至卑南主山的脊稜群巒由南橫公路133.4K進涇橋上方起登到終點的出雲山管制站共54.1公里南一段縱走要注意兩點一 ... 於 adson888.pixnet.net -

#88.銀行分行據點| 台灣星展銀行

... 南路242號1樓 403021. 星展銀行台南分行. 台南市中西區南門路101號1樓 700280. 星展銀行員林分行. 彰化縣員林市大同路1段380號1樓 510019. 星展銀行嘉義分行. 嘉義市東區垂 ... 於 www.dbs.com.tw -

#89.中華郵政全球資訊網

000184-7. 臺北杭南郵局 臺北杭南郵局, 臺北84支, 臺北市中正區杭州南路一段23號之3, (02)2393-8719, (02)2393-8719, 臺北杭南郵局電子地圖. 郵局 ATM ... 於 www.post.gov.tw -

#90.陶板屋和風創作料理

台北重慶南店. 台北市中正區重慶南路一段58號2樓. 02-2382-6788 ; 台北南京東店. 台北市中山區南京東路二段178號2樓. 02-2504-1711 ; 台北復興北店. 台北市松山區復興北路375 ... 於 www.tokiya.com.tw -

#91.門市據點:台北、台中、台南、新北、新竹、桃園、宜蘭等- ...

店面位址:新北市板橋區南雅南路一段64號. 導覽地圖. 新北土城. 服務電話:02-22630101. 傳真電話:02-22600101. 行動電話:0905-528-777. Line ID: @t0905528777. 營業 ... 於 www.landtop.com.tw -

#92.南一段登山紀錄

南一段 登山紀錄 ; 10:30, 3026山屋。 ; 11:15, 出發單攻庫哈諾辛山。 單程約1.7k。 ; 11:25, 抵達最低鞍。H2915。開始在淺草箭竹中緩慢上升,上了稜後的瘦稜 ... 於 www.loho.org.tw -

#93.男登「南一段」摔傷臉部重創視力受損困3天遭吊掛救出

60歲男登山客7日在南一段關山至海諾南山間,不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形,無法行走,台東縣防消局申請空勤直升機救援,7、8日兩 ... 於 www.chinatimes.com -

#94.中央山脈南一段風情 - Elbert的部落格

南一段 通常是指南橫以南經關山到卑南主山的中央山脈. 另外庫哈諾辛山通常被列為南橫三星中. 南一段這是遙遠的高山群峰. 於 dahc3657.pixnet.net -

#95.中央山脈大縱走之南一段|7 天陪走紀錄

其中會經過庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山、卑南主山、石山等六顆超過3,000 公尺的高山(其中雲水山及馬西巴秀山未列入百岳)。雖然說是入門,但在岳 ... 於 travostyle.com -

#96.上河2020 G19 台灣百岳導遊圖單冊分售-南一段縱走

上河2020 G19 台灣百岳導遊圖單冊分售-南一段縱走. {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.AvgRatingStars}} ( {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity ... 於 www.metroasis.com.tw -

#97.門市查詢

台北市大安區復興南路一段323號1樓. 南京三民門市. 台北市松山區南京東路五段171號1 ... 花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號. 豐原門市. 台中市豐原區復興路2號. 大甲門市. 台中市 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#98.南一段 - 健行筆記

岳界所稱的「南一段」,是指南橫公路以南至卑南主山間的這一段中央山脈,其中計有庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳,以及雲水山、馬西巴秀山等二座 ... 於 hiking.biji.co -

#99.南一段逆走(2018.3.24-29) - 小元的登山行程記錄- 痞客邦

南一段 逆走,行程重點整理# 行走時間:2018.3.24-29 # 難度:只比四大障礙簡單# 風景可看度:展望無敵好,從卑南主一直到庫哈諾辛山都很精彩,和南二段和 ... 於 gunprincess.pixnet.net -

#100.公私協力設標示減少南一段山域事故發生

... 南一段」範圍,北起省道台20線南橫公路進涇橋,南至石山林道之特有生物保育中心中海拔試驗站辦公室,全長約44.9公里,步行約需8-10天,每隔100公尺就 ... 於 www.allnews.tw