南韓北韓戰爭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦布魯斯・康明思寫的 朝鮮半島現代史:一個追尋驕陽的國度 和楊勝宗的 心戰聯合國:中國代表權爭奪戰 1949-1971:綜論臺灣退出聯合國之經過及未來臺海兩岸永續發展的和平模式都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自左岸文化 和西北國際所出版 。

國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出南韓北韓戰爭關鍵因素是什麼,來自於心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係。

而第二篇論文國立政治大學 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 盧業中所指導 楊維能的 歐巴馬與川普政府對北韓政策之比較 (2021),提出因為有 嚇阻理論、延伸性嚇阻、戰略忍耐、極限施壓、北韓核武問題的重點而找出了 南韓北韓戰爭的解答。

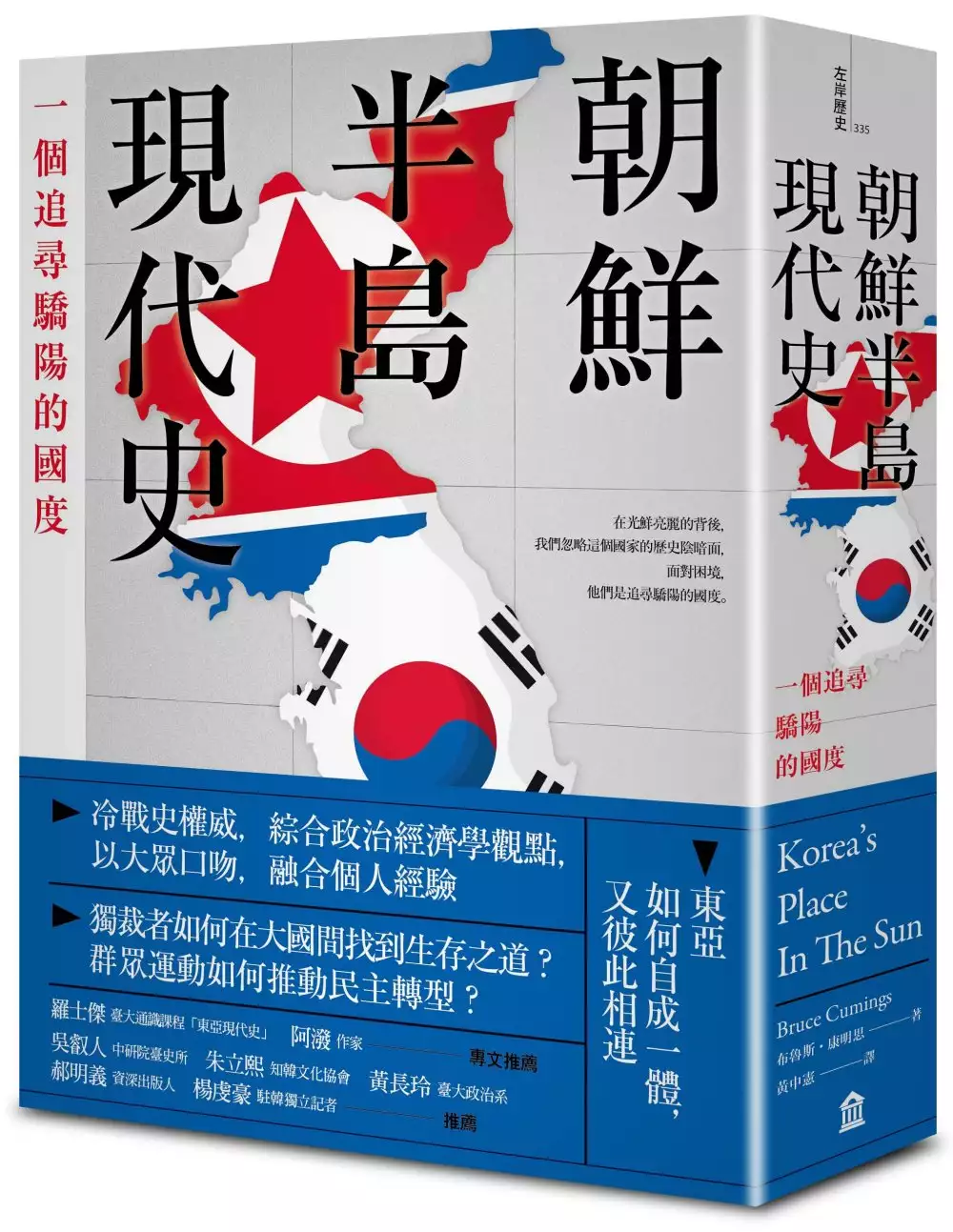

朝鮮半島現代史:一個追尋驕陽的國度

為了解決南韓北韓戰爭 的問題,作者布魯斯・康明思 這樣論述:

在光鮮亮麗的背後,我們忽略這個國家的歷史陰暗面, 面對困境,他們是追尋驕陽的國度。 冷戰史權威學者,以大眾口吻和鮮明的文字意象,融合他自己與朝鮮人的接觸經驗, 綜合政治經濟學觀點 探討自十九世紀末,經歷日本、美國勢力, 朝鮮半島上的獨裁者如何在大國之間找到生存之道? 群眾運動如何推動韓國向民主體制轉型? 東亞又如何自成一體,彼此相連? ★探究南北韓現狀,追朔歷史根源★ ★觀察朝鮮半島的歷史,等於深度理解冷戰在東亞★ ★臺灣與韓國處於平行時空,如何在東亞彼此關聯★ ★作者不只是學院教授,更實際參與美國政府的朝鮮半島事務。★

★不同於一般頌揚韓國經濟表現的書,探究群眾運動在歷史洪流中所扮演的角色★ ★以同情理解的角度,帶領讀者認識北韓★ 韓國,是臺灣人羨慕又嫉妒的對象,但他們一路走來並不順遂。從二十世紀初被日本殖民,歷經二十世紀中葉最慘烈的內戰,然後國家分裂。接著南韓經歷經濟奇蹟,卻也付出社會激烈衝突的代價。北韓則是先經歷高速發展,然後又退回「隱士之國」。 我們可以如何理解這一國度? 日本殖民時期留下的內部矛盾,深深刻進朝鮮社會,定下二戰後朝鮮半島左右派分立的政治格局,加上美國、蘇聯與中國的涉入,強化了南方與北方的分裂。這樣的國內外局勢讓朝鮮半島處於冷戰最

前線,當「圍堵」這兩個字都還沒形成美國冷戰策略之時,美國就已實質上「占領」朝鮮半島南方,讓南北衝突越來越不可避免,終於爆發了最慘烈的「韓戰」。 韓戰後,美國持續高度涉入南韓事務,不過在作者眼中,南韓並不是美國的傀儡,南韓的威權者將美國玩弄於股掌之間,獲得非常鉅額的資金挹注,但卻可以不顧出資者的意願,逕行心目當中的國家建設;回過頭來,獨裁者對國內的財閥施予獎勵和懲罰,發展出獨樹一格的經濟繁榮。但是,最有創造力的成就並不是經濟奇蹟而已,韓國的群眾運動,數次推翻獨裁者,推動國家自我改革,邁向民主化歷程,作者認為這才是韓國最值得世人關注的成就。 北韓也不是被蘇聯和中國操

控的棋子而已,北韓獨有的行事風格都是對外界勢力的合理應對。 從時間軸來說,作者將歷史因素注入每個階段的敘事,從空間上來說,作者放眼東亞,對照參考周邊國家的動靜變化。例如:「韓戰」的軍事需求,促使美國投資日本,為戰後日本的經濟打下基礎。而後來「越戰」爆發,韓國除了派兵參加,也得到美國軍方的委託,生產鋼鐵和運輸設備,可以說,東亞的戰事促進了經濟成長。除此之外,在臺灣的獨裁政權,也是作者敘事的一環,以及比較的參考點。 這本書是面向大眾的歷史寫作,洋溢熱情筆調。作者對這個國度懷有深刻情感,不只因為這個國度追求獨立自主的現代化歷程令人動容,還來自於他個人的體悟,連妻子、岳

母、岳父家族的故事都如同一把萬能鑰匙,帶領讀者更加深刻理解朝鮮半島。朴正熙時代,他躲避催淚彈的往事,全斗煥時代,他的著作被查禁的故事,以及金大中返國他擔任美國代表團一員的歷史現場,都融入這本歷史著作裡。 對臺灣讀者來說,臺灣與韓國的歷程雖然相異,但也有某些相似性。兩者同為日本殖民地,戰後,李承晚與蔣介石,都在風雨飄搖的處境中,與美國人周旋,彼此之間也互有往來。臺灣二二八事件的隔年,韓國發生了濟州島四•三事件;朴正熙有漢江奇蹟,蔣經國有十大建設;美麗島事件的同一年發生光州事件;臺灣解嚴的那一年,韓國也走向民主。這本書雖然是以朝鮮半島為主,但歷史將周邊國家也一同捲入。 本

書特色 ★探究南北韓現狀,追朔歷史根源★ ★觀察朝鮮半島的歷史,等於深度理解冷戰在東亞★ ★臺灣與韓國處於平行時空,如何在東亞彼此關聯★ ★作者不只是學院教授,更實際參與美國政府的朝鮮半島事務。★ ★不同於一般頌揚韓國經濟表現的書,還探究群眾運動在歷史洪流中所扮演的角色★ ★以同情理解的角度,帶領讀者認識北韓★ ★融合個人經驗,隨手捻來皆是歷史的弔詭和反諷,也更增加對東亞局勢的比較與理解★ 專文推薦 羅士傑(臺大歷史系副教授、開設「東亞現代史」通識課程) 阿潑(轉角國際專欄作者) 推薦人

吳叡人(中研院臺史所副研究員) 朱立熙(「知韓文化協會」執行長) 黃長玲(臺大政治系教授,研究領域之一為臺韓婦女運動與國家發展的比較) 郝明義(資深出版人,現任大塊文化董事長) 楊虔豪(駐韓獨立記者) 各界好評 康明思引用了不少第一手文獻和其他學者的論著作為其論述佐證。因為時時不忘將其個人觀察與西方學者的成果進行對比與對話,因此讀來並沒有文獻積累產生的閱讀遲滯,而是凸顯了作者想用生動素材編織韓國現代歷史的策略,並以之為例去與其他學者的成果進行對話的學術野心,這樣的書寫策略有利於重新確立朝鮮半島歷史在世界歷史發展當中的

重要性。——羅士傑(臺大歷史系副教授,開設「東亞現代史」通識課程) 靠著史料與美國的官方檔案,康明思得到一條書寫韓國現代史的路徑,並讓這「亞洲四小龍」光彩背後的血腥灰暗,得以為世人所見──在上世紀末,韓國以其傲人的經濟躍上世界舞台,其民主化歷程便顯得清淡……隨著韓國真相調查的進展、轉型正義工程的推進,康明思在《朝鮮半島現代史》完成之後,又找出更多檔案證據,對於冷戰與威權體制下的韓國更為瞭解……另外完成了《光州日記》、《朝鮮戰爭》(左岸文化出版)等書。而他對轉型正義的看法也在過程中更加清晰,並在《朝鮮戰爭》一書中肯定韓國人追索真相的視角——阿潑(轉角國際專欄作者)

「美國學界研究現代朝鮮的權威……精彩呈現一個國家,跟著二十世紀東亞史一起跌宕起伏的變化。」──《經濟學人》 「作者是美國鑽研現代朝鮮半島歷史、剖析現代朝鮮半島政治的頂尖學者,此作精闢剖析了韓戰和南韓經濟的迅速成長……他也使世人重新關注朝鮮民族這個世上自成一格的文明,讓人認識到朝鮮民族並非中國、日本文化的混合體……這是今日了解兩韓的最佳書籍。」──詹鶽(Chalmers Johnson),《通商產業省與日本奇蹟》(MITI and the Japanese Miracle)作者 「此書是關於此主題最出色、最振奮人心的書……作者精闢探究一九○五年後的歷史、韓戰的起

因和影響、令人害怕的韓國情報機關、一九五○年代後的血汗工廠和經濟奇蹟、韓裔外移美國一事的重要性、兩韓統一的可能性和影響。」──華特.拉費伯爾(Walter LaFeber),康乃爾大學美國史教授 「對有心弄清楚這段歷史者來說,這是本絕佳的入門書。除了對朝鮮半島歷史作綜合考察,此作還帶讀者認識兩韓晚近的發展和現代生活樣貌……作者說故事的功力一流,連朝鮮民族之精彩傳說都置於筆下,讓人有相當豐富的感受。」──卡洛.斯巴霍克(Carol Sparhawk),《駐外事務雜誌》(Foreign Service Journal) 「令人見聞大增……使人眼界大開且易懂的一部歷史

書。」──《柯克斯書評》(Kirkus Review) 「不可多得的佳作……第一本英文著作,針對一般大眾講述從史前迄今之朝鮮半島的歷史。」──丹尼爾.史奈德(Daniel Sneider)《新聞日報》(Newsday) 「凡是想瞭解現代兩韓的讀者,不可錯過的專題論著。」──徐大肅(Dae-Sook Suh), 《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)

南韓北韓戰爭進入發燒排行的影片

市井小民大企劃 !

邀請民眾齊唱【塔綠班之歌】

歡迎投稿至:[email protected]

贊助專區

Paypal傳送門: https://paypal.me/HsuehHeng

綠界傳送門: https://p.ecpay.com.tw/706363D

歐付寶傳送門: https://reurl.cc/eENAEm

這幾天翁P在參加美國政治學年會討論台灣議題,十分之辛苦,但他還是來跟我們討論美國和世界的政治現況啦~~~~ft.美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授 #翁履中

不會吧,美國政府又要關門了,你在開我玩笑嗎?根據天下雜誌網路版的報導,【本週五中午,也就是美國時間週四午夜,華府可能迎來「關門時刻」。

9月30日是美國聯邦政府財政年度的結束日,如果沒有通過法案或找到其他方法,聯邦政府就會被迫部份停止運作,這將是最近10年來的第三次。先前分別是在歐巴馬和川普任內。

#美國政府關門 這件事,投資人不需要過度恐慌,以歷史經驗來看,自1980年代以來,美國政府停擺了14次,標普500指數在關門期間並沒有太劇烈的震蕩。在最近一次,川普時代美國政府關門了34天,標普500指數還上漲了10%。

避險基金經理人理萊米德斯(Charles Lemonides)樂觀認為,只要這件事情喬好了,不管是基建法案或大撒幣的紓困方案,都會成為驅動市場更好的利多,市場將迅速反彈。】後續的投資市場會不會跟著變得更動盪不安,甚至影響到美國的正常運作呢?為什麼共和黨反對民主黨要提高債務上限,這樣不是大家一起完蛋嗎?

不過美國為債務解套的方式,竟然是發行萬億美元面值紀念幣?根據香港01報導,【面對國會共和黨人拒絕支持提升國債上限,美國財長耶倫(Janet Yellen)9月28日在參議院銀行委員會聽證上警告,如果國債上限不能在10月18日前提高,美國將面臨史上首次的債務違約。另一邊廂,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)則稱民主黨眾議院老將納德勒(Jerrold Nadler)想要有一個「不必國會批准的萬億美元硬幣」。有趣的是,在法律上,拜登當局的確可以鑄造一個面值萬億美元的紀念幣去繞過國會的國債上限。】

美國軍方自從上次的川普任內偷打電話給中方將領問題之後,最近又出了另外一個狀況,在面對聽證會的時候,參謀首長聯席會的將領作證時的說法跟拜登完全不同,根據世界新聞網的報導:【美國自阿富汗撤軍混亂招致國會調查,參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)28日在參院作證時說,長達20年的阿富汗戰爭是「戰略失敗」(strategic failure),並表示其實美國應該在阿富汗保留數千駐軍,才能避免美方支持的喀布爾政府垮台,防止民兵組織神學士(Taliban)迅速奪權。先前有消息傳出,密利曾建議拜登總統不要將所有美軍從阿富汗撤出;同時出席28日參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)在會上證實消息為真。】軍令和政令系統講的說法顯然不同,因為拜登在接受電視訪問的時候說軍方沒有建議他要留駐軍在阿富汗!這下子阿富汗戰爭的難堪結果到底要怎麼收拾呢?

被關押許久的華為長公主 #孟晚舟 被釋放了,同時在中國被逮捕的兩名加拿大人也可以回家了,但是這一連串的動作還是中美對抗的一部分,到底是怎麼一回事呢?根據BBC的報導:【審理孟晚舟案的加拿大法官原定於10月21日確定最後裁決日期,卻在不到一個月時突然把人釋放了,為何會有這麼大的轉變?

簡單來說,孟晚舟獲釋是基於她與美國紐約布魯克林聯邦法院達成的一項交易。

孟晚舟承認參與了一些不當行為,作為交換,檢察官延遲了對她進行的電匯和銀行欺詐罪等四項刑事指控,美國政府也同意撤回向加拿大提出的引渡要求。

這一所謂交易在美國法律上稱為「延期起訴協議」(Deferred Prosecution Agreement,簡稱DPA)。

這份協議附帶一份事實陳述,其中詳細說明了孟晚舟如何向一家金融機構做出了故意虛假陳述。該協議要求孟晚舟不發表與該事實陳述相矛盾的聲明,不違反美國法律。

從技術上講,對孟晚舟的指控依然存在,但如果她遵守該協議的要求,這些指控將在在四年內(從被捕日算起,即到2022年12月)撤銷。

從去年年底開始,就有消息傳出,稱美國法院正與孟晚舟就一項協議達成共識。《紐約時報》、《華爾街日報》等國際媒體引述知情人稱,雙方都有此意願,部分原因是他們都不能完全確信能在引渡官司中獲勝。】但這是法律角度的解讀,可是中美雙方各自有甚麼打算呢?

不過美國究竟不是吃素的,從幾件新聞事件可以看出端倪,根據法國國際廣播電台報導:【歐盟:台灣是理念相近重要經濟夥伴但不承認其國家地位】,文中指出:【歐中外長第11界戰略對話在9月28日舉行視訊會議並談及台灣議題,歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)表示台灣是理念相近的重要經濟夥伴,歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作,但不承認國家地位。】而在華爾街日報的報導:【美國和歐盟將攜手解決晶片短缺和技術問題】。加上風傳媒的報導,【「你們台積電跟我們三星都受影響!」韓媒爆料,美國恐以法令逼迫交出機密?】美國這陣法到底在布局些甚麼呢?

根據聯合報的報導:【日本自民黨主席選舉結果出爐,前外務大臣 #岸田文雄 兩輪投票都以最高票,取得完全勝利。第二輪投票,岸田以257票對170票,勝過河野太郎當選。他也將成為日本第100任總理大臣。岸田將在台北時間傍晚5時舉行記者會。在外交與安保方面,岸田提出「信賴」與「三覺悟」,三覺悟包括誓死捍衛民主主義、誓死守護日本和平與安定、主導能為人類未來有所貢獻的國際社會。岸田主張,強化美日同盟,推進島嶼防衛合作;強化海上保安廳的能力與自衛隊的合作,為了應對中國海警船入侵日本領海,將研議修正海上保安廳法、自衛隊法制定經濟安全保障推進法。】日本的新首相對台灣和對全球的政治狀況會有甚麼影響呢?

另外,北韓最近不是一直謠傳它們的疫情跟經濟狀況都很不好,為什麼又可以發射新型飛彈啦!根據風傳媒的報導:【北韓(朝鮮)又有軍事大動作,13日宣佈已成功試射「遠程巡弋飛彈」,精準命中目標。南韓《韓聯社》指出,這是北韓今年以來第4次軍事挑釁。北韓先後在美國總統拜登就任後的1月22日和3月21日試射巡弋飛彈,3月25日首次進行違反聯合國安理會決議的短程彈道飛彈試射。

北韓官媒《朝中社》13日報導,朝鮮國防科學院於9月11日和12日成功試射最新研製的遠程巡弋飛彈,飛彈沿朝鮮領土和領海上空的預定軌道飛行7580秒(2小時06分20秒),精準命中1500公里外的預定目標。試射結果,最新研製的渦輪風扇發動機的推力等技術指標、飛彈的飛行控制性能、採用複合制導結合方式的末端制導的命中精度全部滿足設計要求,總體武器系統運營有效性和實用性卓越。】這到底是希望達成甚麼目的?總不可能是飛彈射了之後糧食大米都夠了吧?

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【Facebook傳送門】 https://www.facebook.com/Geekfirm

【Twitch傳送門】 https://www.twitch.tv/otakuarmy2

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決南韓北韓戰爭 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。

心戰聯合國:中國代表權爭奪戰 1949-1971:綜論臺灣退出聯合國之經過及未來臺海兩岸永續發展的和平模式

為了解決南韓北韓戰爭 的問題,作者楊勝宗 這樣論述:

從外交角度,闡述臺灣進退聯合國的完整始末 提供第一手歷史資料和數據 深入體會國際外交上的詭譎莫測和敵友難辨 ●符合國際觀點 ●完整闡述聯合國的中國席位之爭和臺灣的國際地位 ●綜論未來發展,追求和平穩定 內容要點: 本書應用國際法及國際政治來闡述臺灣與大陸1949年至1971年期間,在聯合國的中國代表權爭奪戰的成敗得失,並延伸到近年臺灣要參與聯合國的努力及後續發展。 書中還論述1971年的關鍵情勢。這一年,美國基於國際政治的考慮,要連結中共影響北越,使美國從越南撤軍能光榮順利,也期望聯盟中共對抗蘇聯的限制和武器談判競爭壓力,因此決定犧牲臺灣。以上所述都是國際法上的承

認與建立外交關係的論點,以及現實國際政治的合縱連橫注定聯合國中國代表權爭奪戰的結果。 本書也涵蓋臺灣退出聯合國以後的20年來,朝野各方熱切要求進入聯合國的情勢。包括用臺灣名義進入聯合國,用中華民國名義重返聯合國等,以及歷任總統的政治立場與外交手段。 本書同時展望未來,臺灣的長治久安之道,必須與各國偕和平共處才有寬廣的空間。 本書的結尾論述1776~1781年美國獨立戰爭,牽涉到英國的文攻武嚇,以及法國的拔刀相助。美軍總司令華盛頓接受英國投降時,法國的陸軍和海軍在場觀禮。美國在1781年獨立後朝野各方對於聯英治法以及聯法治英爭論不休20年,最後,華盛頓警告國人,連結一國對抗另一

國將給美國新生帶來無窮的後患。他主張原則性的中立來處理美國對英國以及對法國的關係。 作者簡介 楊勝宗 【經歷】 1970年1月23日進入中華民國外交部國際組織司實習,其後感受到1971年10月25日發生中華民國退出聯合國之歴史事件,1973年後歷任駐關島領事館副領事,駐美國代表處一等秘書、簡任副組長,駐美國芝加哥辦事處處長,駐沙烏地阿拉伯王國代表。曾擔任外交部亞西司科長,國際組織司科長,非洲司科長,研究設計委員會執行秘書、副主任委員,條約法律司幫辦、副司長及司長,外交領事人員講習所所長(2012/9/1外講所改名為外交及國際事務學院),及領事事務局局長。 【學歷】 臺

灣大學法學士、政治學碩士 美國喬治城大學(Georgetown University)外交碩士 推薦序 錢復 推薦序 林文程 推薦序 陳純一 自序 第一章 1949 年聯合國中國代表權問題的緣起 前言 第一節 臺灣從危急存亡到谷底回升 一、中華人民共和國要求進入聯合國 二、蘇聯在安全理事會排臺納中未能如願 三、中共向蘇聯一面倒並全面反西方 第二節 聯合國秘書長賴伊為中共奔走 一、賴伊提法律備忘錄為中共撐腰 二、蔣廷黻向秘書長提抗議書分送各國代表 三、 賴伊走訪美英法蘇鼓吹各方讓中共進入聯合國 四、美國決定暫不處理中國代表權問題 五、臺北高層考慮退出聯合國 六、 賴伊想

安排安理會特別會議來處理中國代表權問題 七、蔣廷黻代表地位岌岌可危 八、韓戰爆發使中國代表權問題一時不了了之 第三節 英國主動聲援中共 一、英國外相貝文訪美表示英國決定承認中共政權 二、 英國承認中共以謀取大陸商業利益及延續其對香港的殖民地統治 三、英國怡和洋行在中國大陸有龐大商業利益 四、英國反而期望獲得中共承認 五、 中共向蘇聯承諾不讓英、美到東北及新疆從事商業活動 六、毛澤東反西方以爭取蘇聯助他攻打臺灣 第四節 美中蘇縱橫捭闔下,臺灣風雨飄搖 一、美國原來要聽任中華民國政府自生自滅 二、中共羞辱美國外交官 三、 美國駐中華民國大使司徒雷登與中共代表黃華會談 四、美國大使離華遭到中共刁難

五、 中華人民共和國政府建立後,杜魯門總統表面上支持在臺灣的中華民國政府 六、美國撤回駐中國大陸外交官 七、 蘇聯在安理會排臺納中但美國支持在臺灣的中華民國 八、美國秘密洽請友邦勿急於承認中共政權 九、中華民國國運從谷底回升 第二章 1950 年韓戰爆發對臺灣外交的深遠影響 前言 第一節 美國改變對中華民國政府之政策 一、杜魯門總統派人到臺灣訪察蔣介石總統 二、艾奇遜國務卿讓臺灣自生自滅的政策被擱置 三、國防部長約翰遜力主保衛臺灣 四、先前美國國家安全會議決議不派兵保衛臺灣 五、艾奇遜原有聯中抗蘇之戰略構想 六、韓戰爆發促使美國派第七艦隊至臺灣海峽巡邏 第二節 1950 年6 月至12 月聯

合國安全理事會有關會議 一、 中國以美國派第七艦隊巡邏臺灣海峽,向聯合國控訴美國入侵臺灣 二、聯合國安理會決議邀中共派代表前來講話 三、中共派伍修權到聯合國抨擊美國帝國主義 四、杜魯門處理韓戰之膽怯與懦弱 五、 史達林封鎖西柏林得到教訓後不願讓蘇軍到朝鮮對抗美國 六、 毛澤東想把美軍趕出朝鮮半島以贏得韓戰光榮勝利 七、聯軍統帥麥克阿瑟遭杜魯門總統免職 八、中共吹來反美國反聯合國之風暴 九、毛澤東為抗美援朝永遠失去解放臺灣的機會 第三節 1950 年聯合國大會第五屆會議審議中國代表權問題 一、印度與蘇聯排臺納中案未通過 二、 加拿大提案設一委員會來考慮中國代表權問題獲通過 三、 古巴為護持臺灣地

位提案獲通過:只有聯合國大會可以審議會員國代表權問題 四、 中國解放軍在朝鮮擊潰美軍後,盛傳中國代表權將交給中華人民共和國 五、英國和印度建議把中國代表權讓予中共 六、中共是韓戰侵略者 七、美國認為中共政權是一個不存在的實體 八、中共對聯大建議韓戰停火提條件 九、中共和蘇聯都控訴美國侵略 第三章 1965 年排除臺灣接納中國案打成平手 前言 第一節 1960 年排臺納中緩議案 第二節 美國推動重要問題案力挽狂瀾 第三節 中國在非洲爭取臺灣邦交國 第四節 中華民國爭取非洲新興國家 第四章 1970 年臺灣在聯合國的中國代表權驚險過關 第一節 1970 年排臺納中案超過半數贊成 一、臺北預警

二、驚險票決 第二節 美國與中國互尋聯盟 一、美國連橫中國對抗蘇聯制衡北越 二、中國聯美抗蘇 三、毛澤東幫助尼克森自越戰脫困 第三節 中國對外關係之困頓與開展 一、文化大革命阻礙中國外交之開展 二、1970 年中國積極爭取邦交國 第五章 1971 年臺灣新對策 第ㄧ節 1971 年初臺北外交部研究新對策 一、蔣介石總統想保住中華民國在安理會的席位 二、駐臺北美國大使評論聯大排臺納中案票決 三、臺北外交部研究新對策 四、 美國總統尼克森派特使墨斐到臺北建議雙重代表權案 五、蔣介石總統仍盼美國堅定支持臺灣 第二節 美國與中共關係獲突破 一、周恩來函邀尼克森派特使訪問中國 二、季辛吉秘密訪問北京提

到美國將在聯合國納中排臺 三、中共壓迫北越向美國妥協 四、尼克森決心拋棄臺灣 五、尼克森宣布將訪問中國震撼全世界 六、臺北向華府提出新對策 七、美國與臺灣確定新提案 八、蔣介石總統夫人說國有國格 九、蔣經國關切中國代表權 第三節 1971 年中華民國維護聯合國中國代表權關山難度 一、美國季辛吉與羅吉斯雙頭馬車各奔前程 二、周書楷外長赴湯蹈火 三、美國護持臺灣之提案驚險列入議程 四、羅吉斯聯大發言為中共站臺 五、孫子兵法:先為不可勝以待敵之可勝 第六章 中華民國退出聯合國 第一節 周書楷率團退出聯合國 一、退出聯合國聲明 二、最長的一日:對臺灣致命票決 第二節 客觀情勢比人強 一、急遽變化的國

際情勢:中華民國邦交國銳減 二、尼克森出賣了盟友—中華民國 三、中國善用心理戰及宣傳戰 四、 阿爾巴尼亞成功推動其排臺納中案之行動綱領與攻防戰略 五、臺北應變緩不濟急 六、毛澤東熱烈慶祝中國進入聯合國 第七章 臺灣加入或重返聯合國前景堪憂 第一節 李登輝推動中華民國重返聯合國 第二節 陳水扁致力臺灣加入聯合國 第三節 馬英九派員參加世界衛生組織年度大會 第四節 蔡英文推動參與聯合國會議與活動 第五節 臺灣入聯或返聯前景堪憂 第八章 臺灣長治久安之道 第一節 從長遠看,臺灣對待中國與對待美國應該採取之策略:小國以下大國,則取大國 第二節 面對當前美中準冷戰告一段落後:臺灣對美中雙方應採取原則

性的中立—美國獨立後,面對英法兩個強國的自處之道 附錄一 1949 年至1950 年中華人民共和國向聯合國提出排臺納中案 附錄二 1950 年聯合國安全理事會有關中國代表權案票決 附錄三 1950 年至1971 年聯合國大會中國代表權案票決一覽表 附錄四 1949 年聯合國大會第291(IV)號及292(IV)號決議案全文 附錄五 1971 年10 月25 日聯合國大會第2758 號(XXVI)決議案 附錄六 1995 年6 月16 日楊勝宗演講中華民國參與聯合國之權利 後記 作者學經歷 索引 自序 本書之特色在以國際法原則及國際政治之現實,有系統地論述中華民國與中華人民共

和國在聯合國的中國代表權爭奪戰,涵蓋1949 年至1971 年,並以每一時段有關各國的內政情勢與外交作為,加以綜合說明。 1950 年侷限在臺灣的中華民國獲得50 個國家的承認,與其中40 國建立外交關係,他們之中有33 國為聯合國會員國。 而占據整個中國大陸的中華人民共和國只獲得24 個國家的承認,其邦交國已成為聯合國會員國的只有17 國。 在國際政治的現實下,中共於1949 年6 月30 日宣布一面倒向蘇聯並全力反對西方的美英日諸國,其後不斷地羞辱美國駐在中國的外交官,蠻橫地與美國交惡。1950 年6 月25 日,北韓猛烈進攻南韓的4 個月後,10 月19 日,中共派遣大

軍到北韓抗美援朝,並一度擊潰美軍,從此與美國成為敵人。原來美國在1949 年8 月5 日發表對華關係白皮書以後,已決定拋棄臺灣,放任他自生自滅。如今,中共的反美親蘇政策給臺灣帶來否極泰來的國運,也使他在聯合國安全理事會及大會的中國代表權在美國堅定支持下,由岌岌可危轉危為安。邦交國的優勢及國際政治的現實挽救了中華民國覆亡的命運。 1949 年11 月15 日中華人民共和國外長周恩來致電聯合國大會主席羅慕洛(Carlos Romulo)及聯合國秘書長賴伊(Trygve Lie),要求取消中國國民政府代表團參加聯合國的一切權利,並由中華人民共和國代表取而代之。中國政府不承認以蔣廷黻為首的中國代

表團,這個代表團不能代表中國,也無權代表中國人民講話。 1950 年1 月10 日至13 日, 蘇聯代表馬立克(Yakov A.Malik)在安全理事會要求接納中共代表並驅逐中國國民黨代表,只有3 票贊成,卻有6 票反對,2 票棄權,未通過。馬立克憤而退出安理會。同年8 月1 日馬立克以安理會當月輪值主席之身分自行裁定中國國民黨的代表不能代表中國,只有3 票贊成,卻有8 票反對,未通過。次日馬立克提出承認中華人民共和國代表為中國代表,以5 票贊成,5 票反對,1 票棄權,未達法定7 票,以致未能列入議程。(贊成蘇聯代表提案的是已經承認中共政權或與其建交之蘇聯、印度、南斯拉夫、英國及挪威)

。 1950 年9 月19 日聯合國大會第五屆會議開幕,印度代表立即提案,要求確認中華人民共和國政府代表有權在大會內代表中國,19 票贊成,33 票反對,10 票棄權,未通過。接著蘇聯提議,國民黨集團之代表並非中國代表,不得參加大會,10票贊成,38 票反對,8 票棄權,未通過。蘇聯代表另外提案邀請中華人民共和國政府代表參加大會,11 票贊成,37 票反對,8 票棄權,未通過。在這次會議中,美國國務卿艾奇遜在印度代表提案表決前,提到中華民國曾參加奠立聯合國之工作,並且在聯合國當前會員國中,有43 個國家承認中華民國政府,而印度要求接納的中共政權只有16 個會員國予以承認。以上情勢發展,印

證中華民國有邦交國優勢,又有美國的堅定支持,決定了大會與安理會有關中國代表權的票決結果。 大會另於9 月19 日通過加拿大提案,設立一個特別委員會來考慮中國代表權的問題,並在寫出報告前仍由中華民國政府的代表繼續出席大會並享有如同其他會員國代表之權利,獲得通過,42 票贊成,8 票反對,6 票棄權,而成為第490(V)號決議案。這個決議案使中華民國暫時穩住了他在聯合國的中國代表權地位。這個七國代表組成的特別委員會於12 月15 日開會,波蘭代表主張由中共代表中國,遭到菲律賓代表加以反對,並建議在中共軍隊撤出朝鮮半島以前,不再討論中國代表權問題,4 票贊成,1 票反對,印度及加拿大棄權,獲通

過。 委員會並授權主席印度代表勞氏(Beaegal W. Raw)決定其後何時開會。1951 年10 月16 日委員會再度開會對波蘭代表所提排斥中華民國接納中共之決議草案進行投票,以2 票贊成,5票反對,未通過,並授權主席向聯合國大會報告,「在目前情況下,委員會未能就中國代表權問題作出任何建議。」不久獲大會通過。 大會其後於1950 年12 月14 日通過古巴提案,成為第396(V)號決議案,其要點為確定只有聯合國大會有權決定會員國的代表權問題,而且(大會)必須依照聯合國憲章之宗旨及原則與個別情形加以審議,36 票贊成,6 票反對,9 票棄權,獲通過。這一決議案防堵了蘇聯等親中共國

家其後在安全理事會及聯合國其他機構排斥中華民國接納中共之企圖,也為中華民國其後21 年在聯合國的中國代表權奠定了穩固的基礎。 1965 年11 月14 日聯合國大會第二十屆會議處理中國代表權問題之際,中華民國有 65 個邦交國,中共只有51 個邦交國,但排臺納中案投票結果竟是47 票贊成,47 票反對,20 票棄權,2 國不投票,1 國缺席,雙方打成平手,臺灣很多邦交國已不可靠。幸虧該案表決前已先通過排臺納中案為重要問題案,必須獲到會2 / 3 票決才能通過。當時兩方面的國際政治的現實,影響了投票結果。 第一、中共八屆十中全會於1963 年9 月通過決議,決定不惜運用經濟援助,前後

共承諾4 億美元來大量爭取非洲新興的國家。 第二、法國於1964 年與中共建交並與中華民國斷交後,大力協助中共爭取非洲法語系國家。 到了1965 年7 月中共在非洲邦交國已增至19 國。其全世界邦交國則達到51 國。當時中華民國也派遣外交部長沈昌煥及經濟部長楊繼曾等多次訪問非洲,使他在非洲的邦交國由原來3 國增至18 國,幾乎可以與中共分庭抗禮。 1970 年11 月20 日聯合國大會第二十五屆會議進行中國代表權爭奪戰的票決,臺北有邦交國65 國,北京有54 國。但是,驅逐臺灣的蔣介石代表並恢復中華人民共和國在聯合國之合法權利之提案,竟然有51 國投票贊成,49 國反對。支持

臺北的已少於簡單多數。假如先前沒有通過該案為重要問題案,必須到會2 / 3 票決才能通過,則中華民國在1970 年11 月20日就失去聯合國的中國代表權地位。在排臺納中案表決中,與臺北有邦交的利比亞及智利站在支持北京的一邊,另有16 個邦交國棄權,一個缺席。毛澤東於1966 年發動文化大革命,造成中共內政與外交之困頓與停擺,但是,到了1969 年4 月14 日中共九全大會召開,文化大革命即告階段性結束。中共並於1970 年開始以國家總預算的5.88%,對66 個國家提供援助,收買政要,爭取邦交國,包括收買臺灣的邦交國在內,造成中華民國在65 個邦交國中,只得49 國支持。 1971 年1

0 月25 日聯合國大會第二十六屆會議就中國代表權問題進行表決。中華民國邦交國減至58 國(前一年65國),而中共邦交國則由54 國增至65 國。 加上美國總統尼克森以連橫中共來影響北越對越戰美軍的攻擊,並迫使蘇聯在限武談判上對美國妥協,尼克森毅然決定拋棄中華民國,並支持中共進入聯合國。臺北在外交上的敗退以及邦交國— 美國的背棄,迫使他結束在聯合國的中國代表權。以上是我從第一章到第六章以國際法原則的承認與建立外交關係,以及現實的國際政治,論述聯合國中國代表權從1949年至1971 年的爭奪戰的經緯。也提出這段歷史對後人的啟示。 本書第七章論述我國從1993 年到2016 年希望能成

功推動以臺灣名義進入聯合國或以中華民國名義重返聯合國,都勞而無功。即使我國轉向聯合國專門機構的世界衛生組織及國際民航組織,並改變對大陸的政策,由陳水扁的一邊一國改為馬英九的不統不獨不武以及外交休兵,也只能獲得非常有限的進展。 我在第八章論述當前美國連橫臺灣對抗中國的長期準冷戰,終有一天會以戰爭勝敗或雙方妥協而告一段落。屆時臺灣朝野必須要審慎考量國家長治久安之道,以小國對大國恭順卑下以取得大國的包容並存,尋求與中國大陸改善關係以突破外交困境。並等待中國內部情勢的變化以及其國家領導人展現新的風格,對臺灣採取尊重謙下的政策,以取得臺灣的友好信服。我在此論述,1781 年為美國獨立建國後,對於在

英國與法國兩強之間如何合縱連橫的情勢,為此其朝野爭吵不休20 餘年,後來以開國總統華盛頓的提議定於一尊: 在連英抗法或連法抗英中尋求一國對抗另一國,將給一個300 萬人口的新興小國(美國)帶來無窮的禍患。(A passionate attachment of one nation for another produces a variety of evils.)。從此美國在英國與法國兩強之間維持原則性的中立政策。 本書在論述歷史事件時,由於不同時空背景以及後來情勢變遷,在書中提到北京、中共、中共政權、中國、中國大陸或中華人民共和國,都是指今日統治中國大陸的中華人民共和國。其次書中使用臺北

、臺灣、中華民國臺灣、在臺灣的中華民國,都是指今日統治臺灣、澎湖、金門、馬祖的中華民國。書中提到的《排臺納中案》、《排我納中案》,在聯合國大會決議文是:「排除中華民國政府,接納中華人民共和國中央人民政府」,或「拒絕中華民國政府代表出席,及准許中華人民共和國中央人民政府代表出席」。至於「緩議案」則是指上述內容的排臺納中案在聯合國大會本屆會議期間,「延緩考慮」,或「一概不予考慮」。由於「緩議案」獲得通過,因此中國代表權問題沒有進入聯合國大會議程。 本書承前外交部長錢復先生,數十年交誼的林文程教授及陳純一教授惠賜批評並撰寫推薦序,我衷心感恩。 本書承出版社人員們的辛勞製作而得以問市,我也

衷心感恩。 1971 年中華民國維護聯合國中國代表權關山難度 一、美國季辛吉與羅吉斯雙頭馬車各奔前程 到了9 月初,各國態度持續對臺北不利,而美國決策高階層又是雙頭馬車各奔前程。尼克森與季辛吉全力向中國傾斜。 而中國與阿爾巴尼亞及其共同提案國則共赴事功,卯足全力以逸待勞。 二、周書楷外長赴湯蹈火 9 月15 日,周書楷部長偕北美司長錢復等人離臺赴美,出國前蔣介石總統召見周部長,對於中國代表權案「全權授權他處理,掌握適當時機作抉擇」、「遇到緊急狀況難以支撐時,一定要主動退出,而不要被趕出來」。由此看來,臺北決策當局已深切感覺到大勢已去,並決定三十六計走為上策。 9 月16 日,周書楷在華府拜

會美國國務卿羅吉斯洽談我案,當時羅吉斯處理中國事務的職權已被尼克森總統及國家安全顧問季辛吉掌控,身不由己。而美國友邦願意支持中華民國會籍的態度又令他失望,羅吉斯在接待中華民國要員上表現出不友善態度。 三、美國護持臺灣之提案驚險列入議程 9 月22 日,聯合國總務委員會(由聯大主席,17 個副主席,中華民國代表劉鍇以安全理事會常任理事國代表的身分為當然副主席之一,及七個主要委員會主席共25 人組成) 審議阿爾巴尼亞所提排臺納中案,17 票贊成,2 票反對,4 票棄權,以絕大多數贊成順利通過。隨即審議美國提案:排除聯合國創始會員國─中華民國為重要問題案,及接受中華人民共和國進入聯合國並維持中華民國

在聯合國的會籍,經投票表決,11票贊成,9 票反對,4 票棄權,差一點就沒通過。 以美國堂堂大國之影響力,其提案竟然以超出簡單多數的驚險票差獲通過,而蕞爾小國阿爾巴尼亞的提案卻獲得2 / 3絕大多數支持。顯示阿爾巴尼亞代表及其22 個聯署國代表自7 月15 日向聯合國遞送提案以來兩個多月,在聯合國大肆活動發揮了明顯效果。中國代表權第一次戰役已經看出敵強我弱的態勢。

歐巴馬與川普政府對北韓政策之比較

為了解決南韓北韓戰爭 的問題,作者楊維能 這樣論述:

美國自1990年代初期的第一次核武危機至今,共歷經了四任總統,然而卻在北韓核武問題上遲遲無法有所突破。北韓至今共進行了六次的核試爆,甚至已具備發射洲際導彈的能力,威脅持續升高。然而自六方會談破局後,國際間再沒有類似的多邊機制,能夠藉由主要相關國家的力量來共同形塑北韓的行為。在缺乏多邊機制的情況下,延伸性嚇阻儼然成為美國政府面對北韓問題的主要手段之一,以阻止北韓採取破壞現狀,威脅東北亞區域的安全。本文研究目的主要針對美國延伸性嚇阻對東北亞區域安全之重要性、六方會談敗局後美國對北韓政策轉變、及歐巴馬與川普政府對北韓政策之異同與盟國反應等問題進行探究,透過文獻分析及比較研究法,並以嚇阻理論作為研究

途徑,試圖比較歐巴馬與川普政府對北韓之政策。筆者藉各項文獻之梳理,列舉出「核武運用」、「傳統武力運用」、「結盟」與「國際制度」等各項國家領導人能夠影響延伸性嚇阻成效之因素,作為比較兩任政府對北韓政策之指標。歐巴馬政府上任之初曾試圖爭取重啟六方會談,惟北韓態度的反覆轉變以及不守承諾,導致歐巴馬對北韓政策逐漸轉趨為強硬的制裁與冷漠的應對,形成「戰略忍耐」政策。而川普上任後,大肆批評歐巴馬的北韓政策,認為其縱容北韓不斷地取得核武及導彈能力的進展,因而採取「極限施壓」政策,主張加強對北韓的制裁,並且不排除使用有限度武力,逼迫其重回外交對話。北韓問題雖未在歐巴馬或川普政府期間得到明顯改善,然若以延伸性嚇

阻的角度作檢視,可發現相較於川普政府,歐巴馬政府的北韓政策較符合學術界對延伸性嚇阻的定義,對於東北亞區域安全穩定的維持亦較有正面影響。